音乐与诗朗诵

图片预览

文档简介

音乐与诗朗诵

一、基本说明

教学内容

1)教学内容所属模块:音乐鉴赏

2)年级:高一年级

3)所用教材出版单位:湖南文艺出版社

4)所属的章节:第五单元 音乐的体裁

5)学时数: 45 分钟

二、教学设计

1、教学目标:

1)探讨、理解音乐与诗朗诵这一姊妹艺术的联系。能根据诗歌作品的意境和情绪选配合适的配乐。

2)掌握节奏的基本含义,能正确处理朗诵作品的语言节奏。

3)通过配乐诗朗诵作品的欣赏,能独立或与他人合作登台进行音乐探究、音乐表现活动,并能从中得到音乐美、诗歌美的享受和熏陶。

2、内容分析:“言语与歌唱有着天然的共生性联系”,“歌曲就是有旋律的诗歌”。“诗歌朗诵固然能表达人们的情意,但配上音乐唱起来的诗歌更能将情感表达得畅快淋漓。”本课通过一些音乐作品、朗诵作品的欣赏,引导学生自主探究二者的内在联系;掌握节奏这一音乐要素的含义;感受音乐意境和情绪,激发学生去发现、享受不同艺术形式的和谐之美。

3、学情分析:高一学生通过小学、初中的音乐学习,对音乐的情绪、情感的表现应有初步的认识、感性的体验。音乐与诗朗诵也是同学们经常接触的艺术形式。本课通过学生自己或与他人的合作,参与探究,使音乐与诗朗诵的内在联系理解得更清晰,感受得更真切。

4、设计思路:《普通高中音乐课程标准》指出:“联系姊妹艺术和其他相关学科,坚持以音乐为本的教学原则,引导学生充分聆听及参与艺术表演实践,培养并发展学生的音乐兴趣,深入地感受和理解音乐,充分挖掘作品所蕴涵的音乐美。”本课教学根据教材但不局限于教材内容的安排,而是试图引导学生挖掘音乐与配乐诗朗诵这一姊妹艺术的内在联系进行讨论和探究。通过“体验、比较、探究、合作”的方法,使学生在积极参与音乐实践活动过程中作出语言、身体、内心、歌唱、演奏、创作的反应,以期掌握音乐基础知识,得到情感体验,获得音乐美的享受。?

5、教学重点及难点:作品的听赏、感受,学生的主动创作与表现。

6、教学方法:设疑提问法、情境联想法、自主、合作探究法。

7、教学用具:多媒体音响设备,钢琴,PPT课件。

三、教学过程

教学环节及时间 教师活动 学生活动 设计意图

情景导入 (2分钟分钟) 放2007年学校《祖国颂》合唱比赛录像片段,设疑导入: 1、这种演唱形式叫什么?(合唱) 2、同学们在歌曲演唱中还有一个突出特点是什么?(用了诗朗诵) 3、同学们唱歌为什么要用诗朗诵呢? 学生观看录像,思考并回答提问后展示课题《音乐与诗朗诵》。 以学生自己亲身参与的音乐活动导入新课,激发学生的学习兴趣。

新 课 教 学 一、听赏音乐作品,简介音乐常识。 (5分钟) 1、放《黄河大合唱》第八乐章《怒吼吧黄河》录音。 2、(屏幕展示)大合唱:是一种多乐章的大型声乐套曲,包括独唱、重唱、对唱、齐唱与合唱(有时穿插朗诵)等。 3、简介曲作者冼星海及《黄河大合唱》在艺术形式上的创新与特色——诗朗诵与音乐并重。其中第三乐章《黄河之水天上来》用乐队伴奏、诗人怀古之情和哭诉我们民族的灾难。而整个合唱套曲各章之间,是用诗朗诵来承上启下、贯穿发展的。 听赏作品,讨论《黄河大合唱》的艺术特色。 了解《黄河大合唱》,理解音乐与诗朗诵的联系。

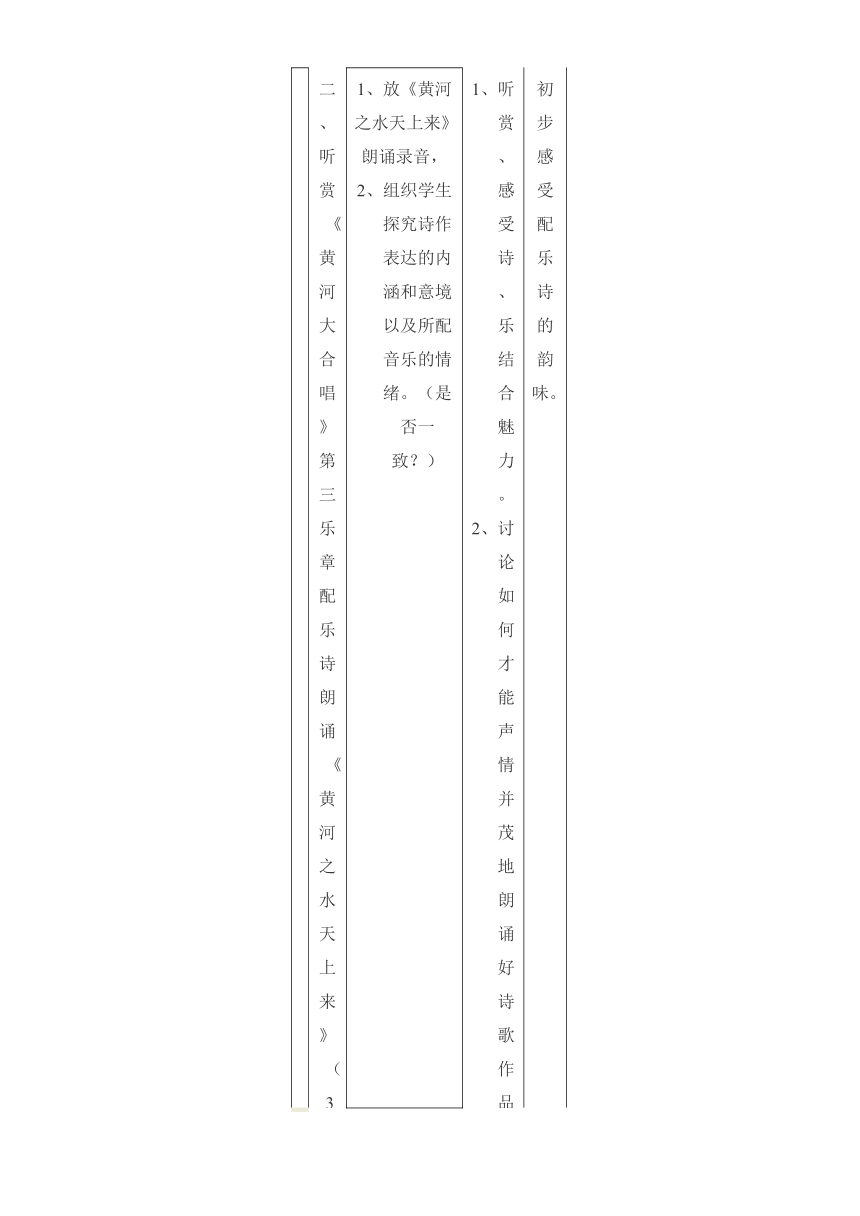

二、听赏《黄河大合唱》第三乐章配乐诗朗诵《黄河之水天上来》 (3分钟) 1、放《黄河之水天上来》朗诵录音, 2、组织学生探究诗作表达的内涵和意境以及所配音乐的情绪。(是否一致?) 1、听赏、感受诗、乐结合魅力。 2、讨论如何才能声情并茂地朗诵好诗歌作品。 初步感受配乐诗的韵味。

三、介绍音乐常识——节奏 (2分钟) 1、师:配乐诗朗诵不仅要选择好与诗歌情绪、风格一致的音乐,还要注意朗诵时的语言节奏。以体现婉转和谐的节奏韵律之美。 2、节奏:节奏即乐音时值有组织的顺序,它是音的强弱和长短关系的相互结合。简单的说,节奏就是音的长短关系。它是音乐的骨骼,是最重要的音乐要素之一。 理解、掌握音乐知识。 让学生熟悉“节奏”这一音乐要素的基本含义;了解诗朗诵的基本手段。

四、 课 堂练 习: 节奏 朗 诵、模 击 练 习。 (6分钟) 1、师:不同的语言内容有着不同的节奏因素。诗歌朗诵更要讲究语言的节奏,才能准确地表达诗歌的内涵和朗诵者的情感,给人以美的享受。 2、与学生互动,完成练习: 师 XX X ︱O O | XX X | 0 0 | 小老 鼠, 偷油吃, 生 0 0 | XX X | 0 0 | XX X | 上灯 台, 下不来, 师 X X X| 0 0 | X X X X X X| 0 0 | 叫妈 妈 叽里咕噜 滚下 生 0 0 |XX X X| 0 0 | X 0| 妈妈不来 来。 节奏朗诵练习: 1、 请两位学生朗诵下列儿歌:小老鼠,上灯台,偷油吃,下不来,叫妈妈,妈妈不来,叽里咕噜滚下来。 2、 处理儿歌的朗诵节奏。 3、 按处理的节奏朗诵儿歌。 4、 与老师或学生分组边朗诵边用手模击完成以上节奏朗诵练习。 了解朗诵的语言节奏,培养学生合作学习能力;感受“节奏”合练效果。

五、对比、感受、探究 (5分钟) 1、简述《黄河大合唱》作品创作的时代背景和作者的创作意图。 2、邀请学生根据老师提供的音乐有感情的朗诵这两段朗诵词。(屏幕展示朗诵词:二、啊!朋友!黄河以它英雄的气魄-----七、听啊!珠江在怒吼!杨子江在------) 诗朗诵配乐: 1)钢琴曲《梦中的婚礼》 2)民乐合奏曲《春江花月夜》 3、请学生谈谈朗诵的感受。(别扭或朗诵不下)。 4、你能找两首合适的音乐作为这两段朗诵词的配乐吗? 1、学生随老师提供的音乐朗诵《黄河大合唱》二、八乐章朗诵词 2、讨论朗诵的感受并根据《黄河大合唱》的时代背景和作品的时代风格为这两段朗诵词选择合适的音乐。 3、听赏原版配乐朗诵。 让学生探究、体验不同意境和情绪的朗诵作品应运用不同的语言节奏和适宜的配乐

六、听赏配乐诗朗诵《再别康桥》 (3分钟) 放作品录音。屏幕展示徐志摩的代表作《再别康桥》 轻轻的我走了 正如我轻轻的来 我轻轻的招手 作别西天的云彩 --------------- 感受配乐诗朗诵的意境和情绪的表达 强调音乐与诗朗诵这一对姊妹艺术的联系

七、讨论与探究 (2分钟) 1、引导学生分析诗歌作品《再别康桥》的情绪与意境 2、放配乐:1)民族管弦乐《喜洋洋》 2)小提琴曲《思乡曲》 1、 处理作品的语言节奏 2、 为《再别康桥》选择合适的配乐:1)《喜洋洋》2)《思乡曲》 尝试进行作品处理,培养学生音乐感受和自主探究能力

八、创作与表现 (14分钟) 鼓励学生登台进行配乐诗《再别康桥》的朗诵,并给予点评与表扬。学生可用《思乡曲》,也可自己选择配乐。 分组推荐学生上台进行展现、表演: 1、 表演形式各组讨论自定。(可用器乐伴奏或肢体语言表现) 2、 自行选定朗诵的配乐 3、 随乐朗诵 4、 各组互评 激励学生的表现欲,培养音乐表现能力及与人合作学习能力

课堂小结 (3分钟) 1、回顾、小结本堂课教学内容 2、布置作业:为前苏联伟大的无产阶级作家高尔基的散文诗《海燕》选配一首合适的朗诵配乐,并尝试配乐朗诵。 回顾课堂学习内容,畅想学习体会。 1、通过课堂小结,明确本课的教学目标,理清设计意图。 2、课后作业:巩固、加深课堂学习内容,激发学生课外学习音乐、感受音乐、探究音乐的兴趣

四、教学反思

1、《新课标》指出“认识音乐与姊妹艺术的密切关系,拓展艺术视野,提高学生的综合艺术表现能力。”本堂课紧紧围绕这一宗旨,选取音乐与诗朗诵这一具有广泛群众基础、学生日常生活经常接触的艺术现象作为课堂内容,通过听赏、讨论、比较、探究、合作、表现等一系列的学习环节,能够较好的完成本堂课的教学目标。学生在感受音乐美、诗朗诵美的同时,“歌曲的演唱形式”“大合唱”“节奏”“黄河”作品等音乐基本知识也渗透到课堂教学过程中。

2、诗朗诵是一门复杂的、专业性强的艺术门类,本节课只是蜻蜓点水式的从语言节奏和配乐两方面作了粗浅的探讨,不敢深入。这样是不是使课题有点过“大”?

3、本堂课最难操作的还是后半段的“创作与表现”部分,前面的“节奏练习”、“处理语言节奏”“随乐朗诵”“为朗诵选配乐”学生都能轻松自如的参与进来。而“创作与表现”部分要求全体学生能主动登台表演,一方面要注意如何激发每一个学生的表现欲,要使学生敢上台。另一方面要每一个学生在短短的时间内设计出自己的表现形式,达到预期的效果是不是有点勉为其难、不切实际、多此一举?学生调动不起来,课堂气氛和课堂效果就会大打折扣。

一、基本说明

教学内容

1)教学内容所属模块:音乐鉴赏

2)年级:高一年级

3)所用教材出版单位:湖南文艺出版社

4)所属的章节:第五单元 音乐的体裁

5)学时数: 45 分钟

二、教学设计

1、教学目标:

1)探讨、理解音乐与诗朗诵这一姊妹艺术的联系。能根据诗歌作品的意境和情绪选配合适的配乐。

2)掌握节奏的基本含义,能正确处理朗诵作品的语言节奏。

3)通过配乐诗朗诵作品的欣赏,能独立或与他人合作登台进行音乐探究、音乐表现活动,并能从中得到音乐美、诗歌美的享受和熏陶。

2、内容分析:“言语与歌唱有着天然的共生性联系”,“歌曲就是有旋律的诗歌”。“诗歌朗诵固然能表达人们的情意,但配上音乐唱起来的诗歌更能将情感表达得畅快淋漓。”本课通过一些音乐作品、朗诵作品的欣赏,引导学生自主探究二者的内在联系;掌握节奏这一音乐要素的含义;感受音乐意境和情绪,激发学生去发现、享受不同艺术形式的和谐之美。

3、学情分析:高一学生通过小学、初中的音乐学习,对音乐的情绪、情感的表现应有初步的认识、感性的体验。音乐与诗朗诵也是同学们经常接触的艺术形式。本课通过学生自己或与他人的合作,参与探究,使音乐与诗朗诵的内在联系理解得更清晰,感受得更真切。

4、设计思路:《普通高中音乐课程标准》指出:“联系姊妹艺术和其他相关学科,坚持以音乐为本的教学原则,引导学生充分聆听及参与艺术表演实践,培养并发展学生的音乐兴趣,深入地感受和理解音乐,充分挖掘作品所蕴涵的音乐美。”本课教学根据教材但不局限于教材内容的安排,而是试图引导学生挖掘音乐与配乐诗朗诵这一姊妹艺术的内在联系进行讨论和探究。通过“体验、比较、探究、合作”的方法,使学生在积极参与音乐实践活动过程中作出语言、身体、内心、歌唱、演奏、创作的反应,以期掌握音乐基础知识,得到情感体验,获得音乐美的享受。?

5、教学重点及难点:作品的听赏、感受,学生的主动创作与表现。

6、教学方法:设疑提问法、情境联想法、自主、合作探究法。

7、教学用具:多媒体音响设备,钢琴,PPT课件。

三、教学过程

教学环节及时间 教师活动 学生活动 设计意图

情景导入 (2分钟分钟) 放2007年学校《祖国颂》合唱比赛录像片段,设疑导入: 1、这种演唱形式叫什么?(合唱) 2、同学们在歌曲演唱中还有一个突出特点是什么?(用了诗朗诵) 3、同学们唱歌为什么要用诗朗诵呢? 学生观看录像,思考并回答提问后展示课题《音乐与诗朗诵》。 以学生自己亲身参与的音乐活动导入新课,激发学生的学习兴趣。

新 课 教 学 一、听赏音乐作品,简介音乐常识。 (5分钟) 1、放《黄河大合唱》第八乐章《怒吼吧黄河》录音。 2、(屏幕展示)大合唱:是一种多乐章的大型声乐套曲,包括独唱、重唱、对唱、齐唱与合唱(有时穿插朗诵)等。 3、简介曲作者冼星海及《黄河大合唱》在艺术形式上的创新与特色——诗朗诵与音乐并重。其中第三乐章《黄河之水天上来》用乐队伴奏、诗人怀古之情和哭诉我们民族的灾难。而整个合唱套曲各章之间,是用诗朗诵来承上启下、贯穿发展的。 听赏作品,讨论《黄河大合唱》的艺术特色。 了解《黄河大合唱》,理解音乐与诗朗诵的联系。

二、听赏《黄河大合唱》第三乐章配乐诗朗诵《黄河之水天上来》 (3分钟) 1、放《黄河之水天上来》朗诵录音, 2、组织学生探究诗作表达的内涵和意境以及所配音乐的情绪。(是否一致?) 1、听赏、感受诗、乐结合魅力。 2、讨论如何才能声情并茂地朗诵好诗歌作品。 初步感受配乐诗的韵味。

三、介绍音乐常识——节奏 (2分钟) 1、师:配乐诗朗诵不仅要选择好与诗歌情绪、风格一致的音乐,还要注意朗诵时的语言节奏。以体现婉转和谐的节奏韵律之美。 2、节奏:节奏即乐音时值有组织的顺序,它是音的强弱和长短关系的相互结合。简单的说,节奏就是音的长短关系。它是音乐的骨骼,是最重要的音乐要素之一。 理解、掌握音乐知识。 让学生熟悉“节奏”这一音乐要素的基本含义;了解诗朗诵的基本手段。

四、 课 堂练 习: 节奏 朗 诵、模 击 练 习。 (6分钟) 1、师:不同的语言内容有着不同的节奏因素。诗歌朗诵更要讲究语言的节奏,才能准确地表达诗歌的内涵和朗诵者的情感,给人以美的享受。 2、与学生互动,完成练习: 师 XX X ︱O O | XX X | 0 0 | 小老 鼠, 偷油吃, 生 0 0 | XX X | 0 0 | XX X | 上灯 台, 下不来, 师 X X X| 0 0 | X X X X X X| 0 0 | 叫妈 妈 叽里咕噜 滚下 生 0 0 |XX X X| 0 0 | X 0| 妈妈不来 来。 节奏朗诵练习: 1、 请两位学生朗诵下列儿歌:小老鼠,上灯台,偷油吃,下不来,叫妈妈,妈妈不来,叽里咕噜滚下来。 2、 处理儿歌的朗诵节奏。 3、 按处理的节奏朗诵儿歌。 4、 与老师或学生分组边朗诵边用手模击完成以上节奏朗诵练习。 了解朗诵的语言节奏,培养学生合作学习能力;感受“节奏”合练效果。

五、对比、感受、探究 (5分钟) 1、简述《黄河大合唱》作品创作的时代背景和作者的创作意图。 2、邀请学生根据老师提供的音乐有感情的朗诵这两段朗诵词。(屏幕展示朗诵词:二、啊!朋友!黄河以它英雄的气魄-----七、听啊!珠江在怒吼!杨子江在------) 诗朗诵配乐: 1)钢琴曲《梦中的婚礼》 2)民乐合奏曲《春江花月夜》 3、请学生谈谈朗诵的感受。(别扭或朗诵不下)。 4、你能找两首合适的音乐作为这两段朗诵词的配乐吗? 1、学生随老师提供的音乐朗诵《黄河大合唱》二、八乐章朗诵词 2、讨论朗诵的感受并根据《黄河大合唱》的时代背景和作品的时代风格为这两段朗诵词选择合适的音乐。 3、听赏原版配乐朗诵。 让学生探究、体验不同意境和情绪的朗诵作品应运用不同的语言节奏和适宜的配乐

六、听赏配乐诗朗诵《再别康桥》 (3分钟) 放作品录音。屏幕展示徐志摩的代表作《再别康桥》 轻轻的我走了 正如我轻轻的来 我轻轻的招手 作别西天的云彩 --------------- 感受配乐诗朗诵的意境和情绪的表达 强调音乐与诗朗诵这一对姊妹艺术的联系

七、讨论与探究 (2分钟) 1、引导学生分析诗歌作品《再别康桥》的情绪与意境 2、放配乐:1)民族管弦乐《喜洋洋》 2)小提琴曲《思乡曲》 1、 处理作品的语言节奏 2、 为《再别康桥》选择合适的配乐:1)《喜洋洋》2)《思乡曲》 尝试进行作品处理,培养学生音乐感受和自主探究能力

八、创作与表现 (14分钟) 鼓励学生登台进行配乐诗《再别康桥》的朗诵,并给予点评与表扬。学生可用《思乡曲》,也可自己选择配乐。 分组推荐学生上台进行展现、表演: 1、 表演形式各组讨论自定。(可用器乐伴奏或肢体语言表现) 2、 自行选定朗诵的配乐 3、 随乐朗诵 4、 各组互评 激励学生的表现欲,培养音乐表现能力及与人合作学习能力

课堂小结 (3分钟) 1、回顾、小结本堂课教学内容 2、布置作业:为前苏联伟大的无产阶级作家高尔基的散文诗《海燕》选配一首合适的朗诵配乐,并尝试配乐朗诵。 回顾课堂学习内容,畅想学习体会。 1、通过课堂小结,明确本课的教学目标,理清设计意图。 2、课后作业:巩固、加深课堂学习内容,激发学生课外学习音乐、感受音乐、探究音乐的兴趣

四、教学反思

1、《新课标》指出“认识音乐与姊妹艺术的密切关系,拓展艺术视野,提高学生的综合艺术表现能力。”本堂课紧紧围绕这一宗旨,选取音乐与诗朗诵这一具有广泛群众基础、学生日常生活经常接触的艺术现象作为课堂内容,通过听赏、讨论、比较、探究、合作、表现等一系列的学习环节,能够较好的完成本堂课的教学目标。学生在感受音乐美、诗朗诵美的同时,“歌曲的演唱形式”“大合唱”“节奏”“黄河”作品等音乐基本知识也渗透到课堂教学过程中。

2、诗朗诵是一门复杂的、专业性强的艺术门类,本节课只是蜻蜓点水式的从语言节奏和配乐两方面作了粗浅的探讨,不敢深入。这样是不是使课题有点过“大”?

3、本堂课最难操作的还是后半段的“创作与表现”部分,前面的“节奏练习”、“处理语言节奏”“随乐朗诵”“为朗诵选配乐”学生都能轻松自如的参与进来。而“创作与表现”部分要求全体学生能主动登台表演,一方面要注意如何激发每一个学生的表现欲,要使学生敢上台。另一方面要每一个学生在短短的时间内设计出自己的表现形式,达到预期的效果是不是有点勉为其难、不切实际、多此一举?学生调动不起来,课堂气氛和课堂效果就会大打折扣。

同课章节目录