【备考2020.难点直击】科学二轮复习 (物理) 密度、浮力、压强探究

文档属性

| 名称 | 【备考2020.难点直击】科学二轮复习 (物理) 密度、浮力、压强探究 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2020-04-21 20:47:33 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

【备考2020.难点直击】科学二轮复习 (物理) 密度、浮力、压强探究

一、密度探究

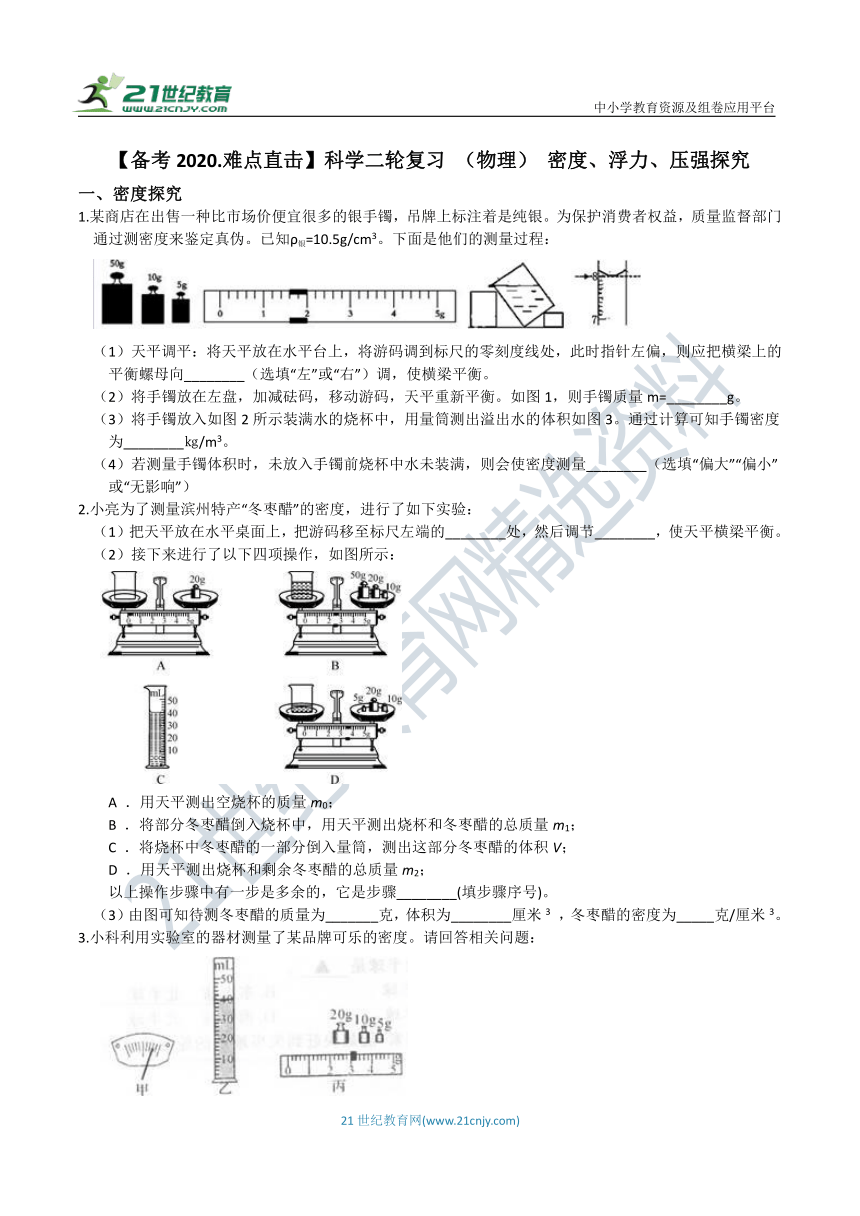

1.某商店在出售一种比市场价便宜很多的银手镯,吊牌上标注着是纯银。为保护消费者权益,质量监督部门通过测密度来鉴定真伪。已知ρ银=10.5g/cm3。下面是他们的测量过程:

(1)天平调平:将天平放在水平台上,将游码调到标尺的零刻度线处,此时指针左偏,则应把横梁上的平衡螺母向________(选填“左”或“右”)调,使横梁平衡。

(2)将手镯放在左盘,加减砝码,移动游码,天平重新平衡。如图1,则手镯质量m=________g。

(3)将手镯放入如图2所示装满水的烧杯中,用量筒测出溢出水的体积如图3。通过计算可知手镯密度为________㎏/m3。

(4)若测量手镯体积时,未放入手镯前烧杯中水未装满,则会使密度测量________(选填“偏大”“偏小”或“无影响”)

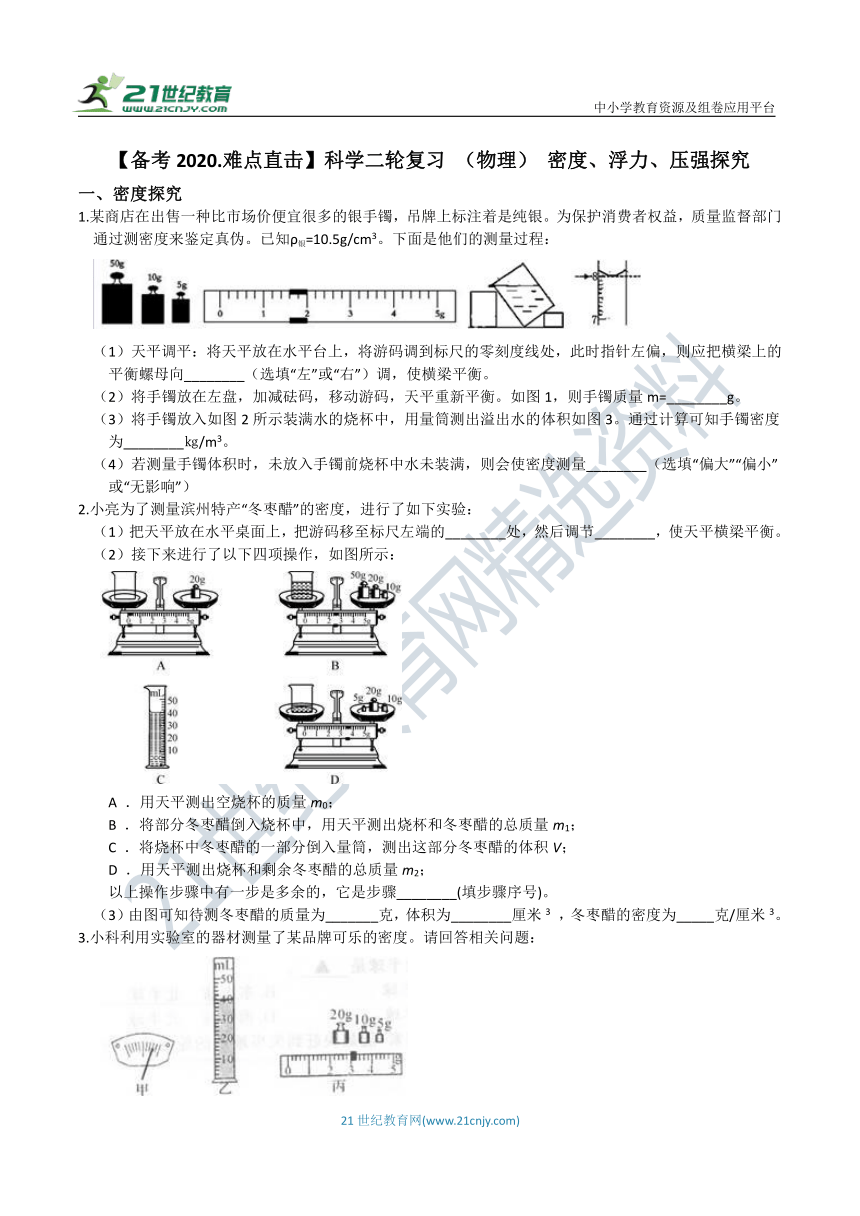

2.小亮为了测量滨州特产“冬枣醋”的密度,进行了如下实验:

(1)把天平放在水平桌面上,把游码移至标尺左端的________处,然后调节________,使天平横梁平衡。

(2)接下来进行了以下四项操作,如图所示:

A .用天平测出空烧杯的质量m0;

B .将部分冬枣醋倒入烧杯中,用天平测出烧杯和冬枣醋的总质量m1;

C .将烧杯中冬枣醋的一部分倒入量筒,测出这部分冬枣醋的体积V;

D .用天平测出烧杯和剩余冬枣醋的总质量m2;

以上操作步骤中有一步是多余的,它是步骤________(填步骤序号)。

(3)由图可知待测冬枣醋的质量为_______克,体积为________厘米3 ,冬枣醋的密度为_____克/厘米3。

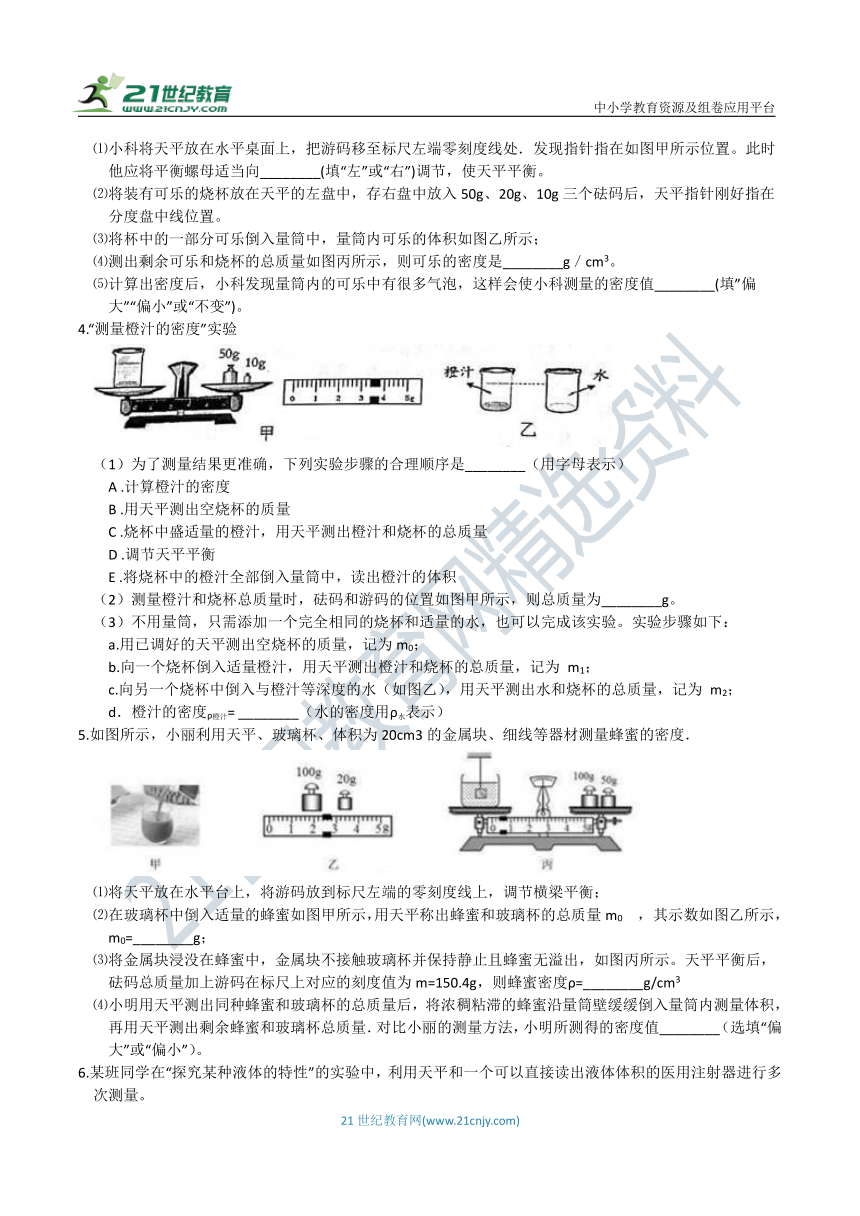

3.小科利用实验室的器材测量了某品牌可乐的密度。请回答相关问题:

⑴小科将天平放在水平桌面上,把游码移至标尺左端零刻度线处.发现指针指在如图甲所示位置。此时他应将平衡螺母适当向________(填“左”或“右”)调节,使天平平衡。

⑵将装有可乐的烧杯放在天平的左盘中,存右盘中放入50g、20g、10g三个砝码后,天平指针刚好指在分度盘中线位置。

⑶将杯中的一部分可乐倒入量筒中,量筒内可乐的体积如图乙所示;

⑷测出剩余可乐和烧杯的总质量如图丙所示,则可乐的密度是________g/cm3。

⑸计算出密度后,小科发现量筒内的可乐中有很多气泡,这样会使小科测量的密度值________(填”偏大”“偏小”或“不变”)。

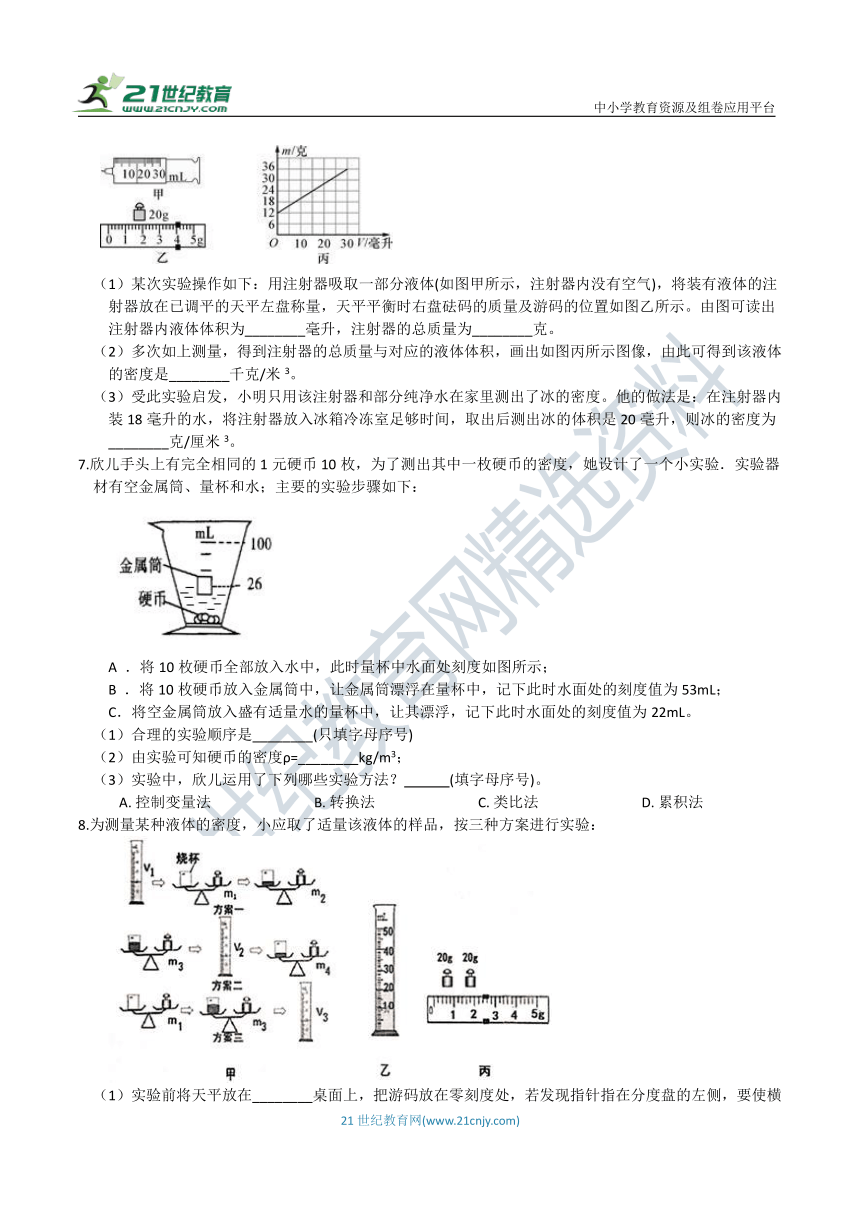

4.“测量橙汁的密度”实验

(1)为了测量结果更准确,下列实验步骤的合理顺序是________(用字母表示)

A .计算橙汁的密度

B .用天平测出空烧杯的质量

C .烧杯中盛适量的橙汁,用天平测出橙汁和烧杯的总质量

D .调节天平平衡

E .将烧杯中的橙汁全部倒入量筒中,读出橙汁的体积

(2)测量橙汁和烧杯总质量时,砝码和游码的位置如图甲所示,则总质量为________g。

(3)不用量筒,只需添加一个完全相同的烧杯和适量的水,也可以完成该实验。实验步骤如下:

a.用已调好的天平测出空烧杯的质量,记为m0;

b.向一个烧杯倒入适量橙汁,用天平测出橙汁和烧杯的总质量,记为 m1;

c.向另一个烧杯中倒入与橙汁等深度的水(如图乙),用天平测出水和烧杯的总质量,记为 m2;

d.橙汁的密度ρ橙汁= ________(水的密度用ρ水表示)

5.如图所示,小丽利用天平、玻璃杯、体积为20cm3的金属块、细线等器材测量蜂蜜的密度.

⑴将天平放在水平台上,将游码放到标尺左端的零刻度线上,调节横梁平衡;

⑵在玻璃杯中倒入适量的蜂蜜如图甲所示,用天平称出蜂蜜和玻璃杯的总质量m0 , 其示数如图乙所示,m0=________g;

⑶将金属块浸没在蜂蜜中,金属块不接触玻璃杯并保持静止且蜂蜜无溢出,如图丙所示。天平平衡后,砝码总质量加上游码在标尺上对应的刻度值为m=150.4g,则蜂蜜密度ρ=________g/cm3

⑷小明用天平测出同种蜂蜜和玻璃杯的总质量后,将浓稠粘滞的蜂蜜沿量筒壁缓缓倒入量筒内测量体积,再用天平测出剩余蜂蜜和玻璃杯总质量.对比小丽的测量方法,小明所测得的密度值________(选填“偏大”或“偏小”)。

6.某班同学在“探究某种液体的特性”的实验中,利用天平和一个可以直接读出液体体积的医用注射器进行多次测量。

(1)某次实验操作如下:用注射器吸取一部分液体(如图甲所示,注射器内没有空气),将装有液体的注射器放在已调平的天平左盘称量,天平平衡时右盘砝码的质量及游码的位置如图乙所示。由图可读出注射器内液体体积为________毫升,注射器的总质量为________克。

(2)多次如上测量,得到注射器的总质量与对应的液体体积,画出如图丙所示图像,由此可得到该液体的密度是________千克/米3。

(3)受此实验启发,小明只用该注射器和部分纯净水在家里测出了冰的密度。他的做法是:在注射器内装18毫升的水,将注射器放入冰箱冷冻室足够时间,取出后测出冰的体积是20毫升,则冰的密度为________克/厘米3。

7.欣儿手头上有完全相同的1元硬币10枚,为了测出其中一枚硬币的密度,她设计了一个小实验.实验器材有空金属筒、量杯和水;主要的实验步骤如下:

A .将10枚硬币全部放入水中,此时量杯中水面处刻度如图所示;

B .将10枚硬币放入金属筒中,让金属筒漂浮在量杯中,记下此时水面处的刻度值为53mL;

C.将空金属筒放入盛有适量水的量杯中,让其漂浮,记下此时水面处的刻度值为22mL。

(1)合理的实验顺序是________(只填字母序号)

(2)由实验可知硬币的密度ρ=________kg/m3;

(3)实验中,欣儿运用了下列哪些实验方法??? ?????????(填字母序号)。

A.?控制变量法??????????????????????????????B.?转换法??????????????????????????????C.?类比法??????????????????????????????D.?累积法

8.为测量某种液体的密度,小应取了适量该液体的样品,按三种方案进行实验:

(1)实验前将天平放在________桌面上,把游码放在零刻度处,若发现指针指在分度盘的左侧,要使横梁平衡,应将平衡螺母向________(选填“右”或“左”)调节。

(2)实验记录数据:

方案一:m1=30g,m2=52g,V1=________ml(读数见图乙)

方案二:m3=52.8g,m4=________g(读数见图丙),V2=10ml

方案三:m1=30g,m3=52.88,V3=19ml,其中方案三中液体密度大小为________g/cm3

(3)分析比较上述三种实验方案,你觉得比较合理的应该是_____(选填“方案一”、“方案二”或“方案三”)。

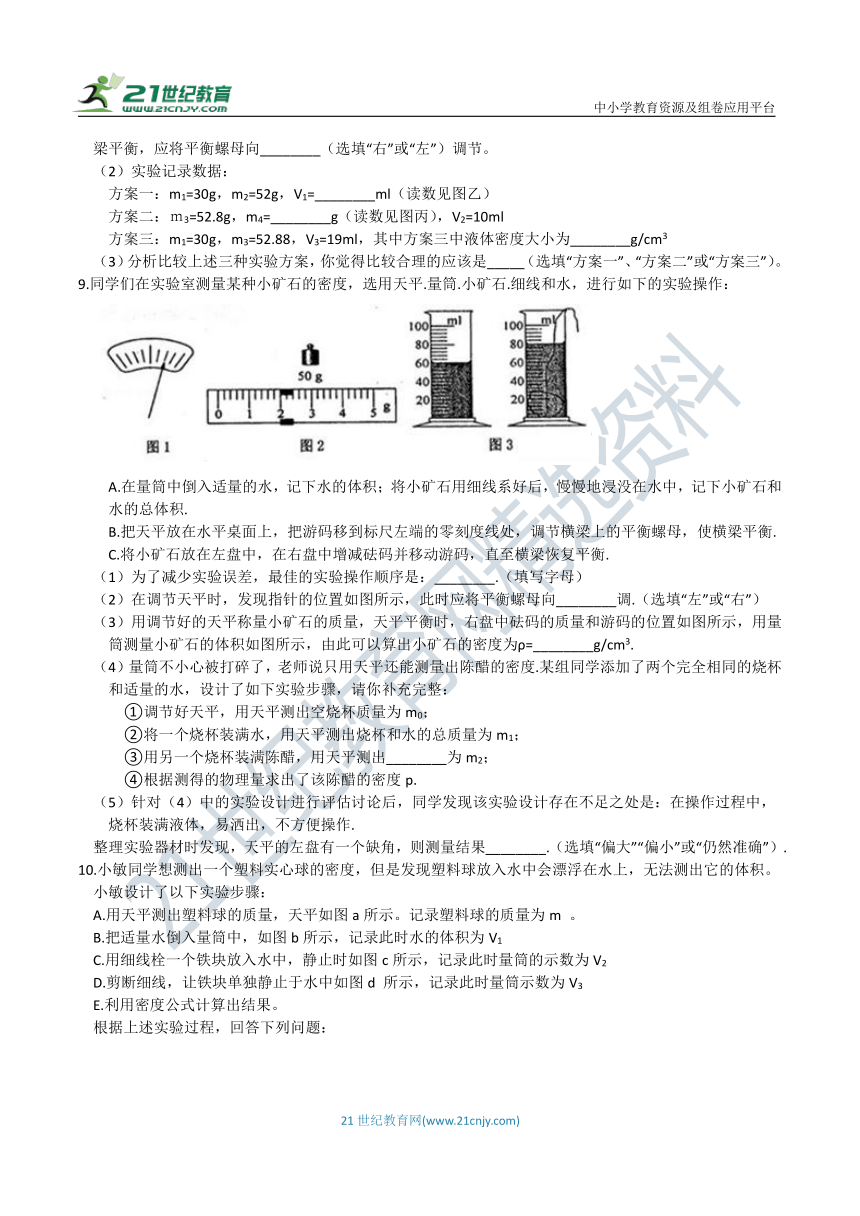

9.同学们在实验室测量某种小矿石的密度,选用天平.量筒.小矿石.细线和水,进行如下的实验操作:

A.在量筒中倒入适量的水,记下水的体积;将小矿石用细线系好后,慢慢地浸没在水中,记下小矿石和水的总体积.

B.把天平放在水平桌面上,把游码移到标尺左端的零刻度线处,调节横梁上的平衡螺母,使横梁平衡.

C.将小矿石放在左盘中,在右盘中增减砝码并移动游码,直至横梁恢复平衡.

(1)为了减少实验误差,最佳的实验操作顺序是:________.(填写字母)

(2)在调节天平时,发现指针的位置如图所示,此时应将平衡螺母向________调.(选填“左”或“右”)

(3)用调节好的天平称量小矿石的质量,天平平衡时,右盘中砝码的质量和游码的位置如图所示,用量筒测量小矿石的体积如图所示,由此可以算出小矿石的密度为ρ=________g/cm3.

(4)量筒不小心被打碎了,老师说只用天平还能测量出陈醋的密度.某组同学添加了两个完全相同的烧杯和适量的水,设计了如下实验步骤,请你补充完整:

①调节好天平,用天平测出空烧杯质量为m0;

②将一个烧杯装满水,用天平测出烧杯和水的总质量为m1;

③用另一个烧杯装满陈醋,用天平测出________为m2;

④根据测得的物理量求出了该陈醋的密度p.

(5)针对(4)中的实验设计进行评估讨论后,同学发现该实验设计存在不足之处是:在操作过程中,烧杯装满液体,易洒出,不方便操作.

整理实验器材时发现,天平的左盘有一个缺角,则测量结果________.(选填“偏大”“偏小”或“仍然准确”).

10.小敏同学想测出一个塑料实心球的密度,但是发现塑料球放入水中会漂浮在水上,无法测出它的体积。小敏设计了以下实验步骤:

A.用天平测出塑料球的质量,天平如图a所示。记录塑料球的质量为m 。

B.把适量水倒入量筒中,如图b所示,记录此时水的体积为V1

C.用细线栓一个铁块放入水中,静止时如图c所示,记录此时量筒的示数为V2

D.剪断细线,让铁块单独静止于水中如图d 所示,记录此时量筒示数为V3

E.利用密度公式计算出结果。

根据上述实验过程,回答下列问题:

(1)实验中使用天平测出塑料球的质量,计算出塑料球的密度ρ=_________kg/m3

(2)本实验中步骤________是多余的。

(3)本实验中如果没有天平,但有弹簧测力计,请写出你的操作步骤________.

二、浮力探究

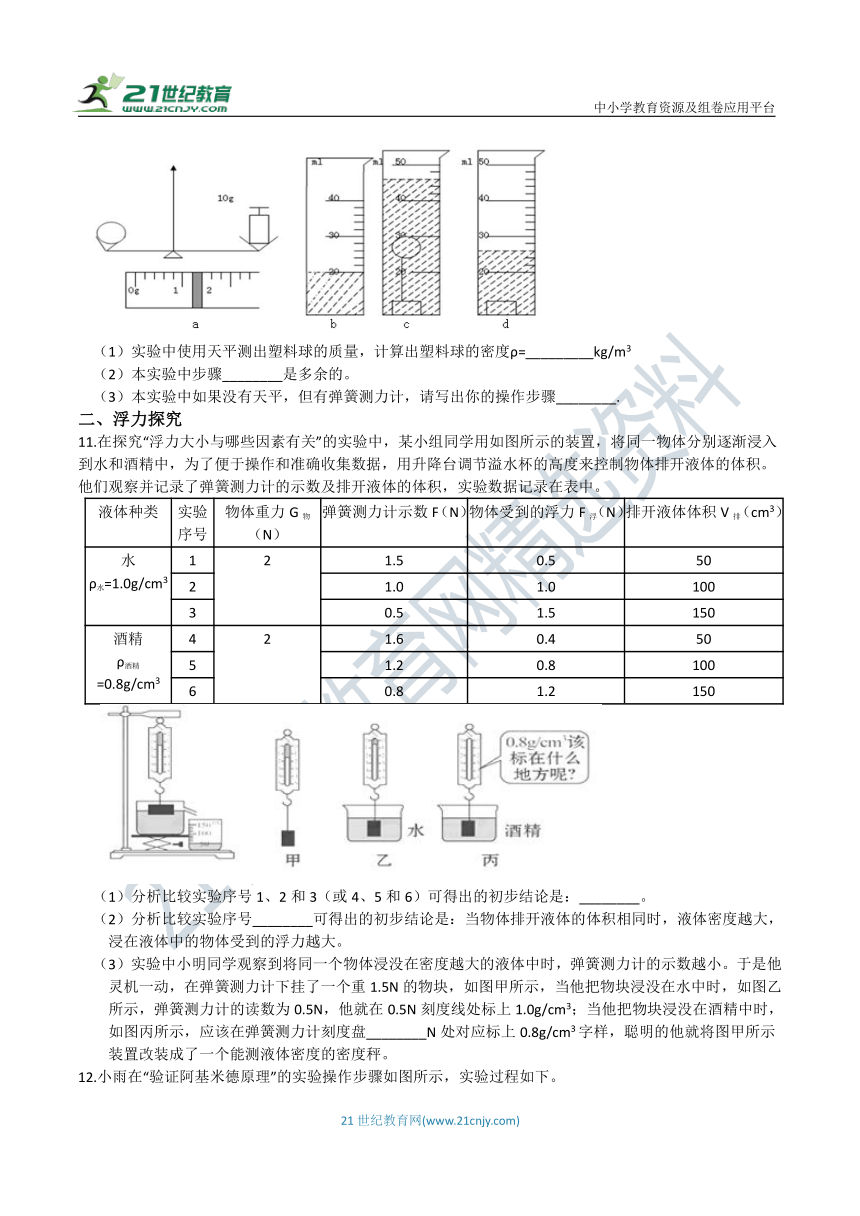

11.在探究“浮力大小与哪些因素有关”的实验中,某小组同学用如图所示的装置,将同一物体分别逐渐浸入到水和酒精中,为了便于操作和准确收集数据,用升降台调节溢水杯的高度来控制物体排开液体的体积。他们观察并记录了弹簧测力计的示数及排开液体的体积,实验数据记录在表中。

液体种类 实验 序号 物体重力G物(N) 弹簧测力计示数F(N) 物体受到的浮力F浮(N) 排开液体体积V排(cm3)

水 ρ水=1.0g/cm3 1 2 1.5 0.5 50

2 1.0 1.0 100

3 0.5 1.5 150

酒精 ρ酒精=0.8g/cm3 4 2 1.6 0.4 50

5 1.2 0.8 100

6 0.8 1.2 150

(1)分析比较实验序号1、2和3(或4、5和6)可得出的初步结论是:________。

(2)分析比较实验序号________可得出的初步结论是:当物体排开液体的体积相同时,液体密度越大,浸在液体中的物体受到的浮力越大。

(3)实验中小明同学观察到将同一个物体浸没在密度越大的液体中时,弹簧测力计的示数越小。于是他灵机一动,在弹簧测力计下挂了一个重1.5N的物块,如图甲所示,当他把物块浸没在水中时,如图乙所示,弹簧测力计的读数为0.5N,他就在0.5N刻度线处标上1.0g/cm3;当他把物块浸没在酒精中时,如图丙所示,应该在弹簧测力计刻度盘________N处对应标上0.8g/cm3字样,聪明的他就将图甲所示装置改装成了一个能测液体密度的密度秤。

12.小雨在“验证阿基米德原理”的实验操作步骤如图所示,实验过程如下。

A.用细线将橡皮挂在弹簧测力计下,测出橡皮的重力;

B.将水倒入溢水杯中;

C.将挂在弹簧测力计下的橡皮浸没水中,让溢出的水全部流入小桶中,同时读出弹簧测力计的示数;

D.将盛有溢出水的小桶挂在弹簧测力计下,读出此时弹簧测力计的示数;

E.记录、分析实验数据,得出实验结论;

F.整理实验器材。

请根据小雨的实验过程回答下面问题:

(1)指出小雨在实验操作中漏掉的一个步骤:________。

(2)在B步骤中对溢水杯中的水量有何要求?________。

(3)将橡皮从水面上方某一高度处缓缓下降,使其逐渐浸入水中直至完全浸没,整个过程中弹簧测力计的示数如何变化?________。

(4)若A、C、D三个图中弹簧测力计的示数分别为F1、F2、F3,漏掉的实验操作中的弹簧测力计示数为F4,那么当满足________关系式时(用字母表达式表示),阿基米德原理就得到了验证。

13.如图所示,某同学在没有弹簧测力计的情况下,用一根弹簧代替做了探究“阿基米德原理”的创新实验。

(1)如图甲,在弹簧的下端挂一个小桶,小桶的下面吊一个石块,记下弹簧伸长后下端到达的位置0,将此时弹簧受到的拉力记为F,小桶与石块的总重记为G,则F1________G(选填“>”“<”“=”);

(2)如图乙,在溢水杯中盛满水,当石块浸没在水中时,待排出的水全部流到旁边的小水杯中,将此时弹簧受到的拉力记为F2 , 则小石块受到的浮力F浮=________?(用含G和F2的式子表示)

(3)为得到石块受到的浮力和排开液体(小水杯中的水)的重力的关系,请你简要叙述在如图甲、乙实验之后下一步的实验设计________?。

14.小明利用实验探究浮力大小和哪些因素有关系.他把金属块挂在弹簧测力计上,将它分别浸入水和酒精中的不同位置,如图所示.

(1)上述四种情况,________图中金属块所受到的浮力最小.

(2)做丙、丁两次实验,是为了探究浮力大小与________有关.

(3)如图所示,当弹簧测力计吊着金属块缓慢浸入水中,从金属块底部接触水面开始到完全没入水中直到接触容器底部的过程中,以下能表示弹簧测力计示数F拉与金属块底部浸入水中深度h关系的图象是________

15.小明帮爷爷浇菜园。他从井中提水时发现盛满水的桶露出水面越多,提桶的力就越大。由此他猜想:浮力大小可能与物体排开液体的体积有关。于是他找来一个金属圆柱体、弹簧测力计和烧杯等器材进行了如图所示的探究。

(1)分析图中弹簧测力计示数的变化可知,物体排开液体的体积越大,所受的浮力________。

(2)实验结束后,小明绘制了弹簧测力计对金属圆柱体的拉力和金属圆柱体所受浮力随浸入液体深度变化的曲线,如图所示。(ρ水=1.0×103kg/m3 , 取g=10N/kg)

分析图象可知:

①曲线________(选填“a”或“b”)描述的是金属圆柱体所受浮力的变化情况。

②该金属圆柱体所受的重力为________N,金属圆柱体的密度为________kg/m3。

16.某课外兴趣小组同学学习了浮力后,做了以下实验。

(1)利用弹簧测力计和量筒研究“浮力大小与排开液体多少的关系”,设计了如下实验步骤和数据记录表格:

①在量筒中加入水,读出量筒内水面位置的刻度。

②把系有细线的铁块挂在弹簧测力计的挂钩上,测出铁块的重力。

③把挂在弹簧测力计下的铁块浸没在盛有水的量筒里, 再次读出弹簧测力计的示数。

④读出量筒内水面位置升高后的刻度。

⑤计算铁块排开水的体积。求出铁块排开的水受到的重力。

实验过程中,小组同学发现设计的表格中缺少一项,该项是________。

补充完整后,完成实验。分析数据得出结论:浸在液体中的物体受到向上的浮力,浮力的大小等于物体排开的液体受到的重力。实验后,该组同学进行了反思:

a. 量筒中不能加入太多的水,否则无法直接测出________,从而不能得出实验结论。

b. 通过以上实验得出结论不可靠,理由是________。

A.没有进行多次重复实验

B.没有换用其它液体进行实验

C.没有进行物体部分浸入水中时的实验-

(2)该小组同学又利用如右图的实验器材做实验,通过观 察图中b、e两图,得出了“浮力的大小与液体密度有关”的结论,你认为这样得出结论是否合理?并说明理由________。

三、压强探究

17.在“研究影响液体内部压强”的实验中:

(1)压强计是通过观察U型管的两端液面的________来显示橡皮膜所受压强大小。

(2)比较图甲和图乙,可以初步得出结论:在同种液体中,液体内部压强随液体________的增加而增大。

(3)如果我们要讨论液体内部压强是否与液体密度有关,应选择________进行比较。

18.用压强计探究“影响液体内部压强大小的因素”;

(1)如图(a)所示,压强计是通过比较________来反映被测压强大小的;当金属盒在空气中时,U形管两边的液面应当相平,而小明同学却观察到如图(a)所示的情景,此时U形管左支管液面上方的压强________右支管液面上方的压强(选填“大于”、“小于”或“等于”),调节的方法是________(选填“A”或“B”);

A.将此时右边支管中高出的液体倒出??????????? B.取下软管重新安装

(2)压强计调节正常后,小明将金属盒先后浸入到两杯液体中(已知其中一杯为水,另一杯为盐水),如图(b)和(c)所示,他发现图(b)中U形管两边的液柱高度差较小,由此确定图(b)杯子中盛的是水。小明的结论是否正确________,理由是________。

19.小刚同学为了探究“压力的作用效果与哪些因素有关”时,设计了如图所示的实验:

(1)小刚使用海绵的好处是________。

(2)比较图 b 和图 c 可以得出:________,压强越大。

(3)通过观察图________后得出,在压力一定时,受力面积越小,压强越大。

(4)该实验中小刚用到的科学方法有________。

20.小明同学利用A、B两物体、砝码、泡沫等器材探究“压力的作用效果与什么因素有关”的实验。如图所示。

(1)实验中小明是通过观察________来比较压力作用效果的,这种科学探究方法是________法。

(2)比较甲、乙两图所示实验,能够得到的结论是________。

(3)若要探究“压力的作用效果与受力面积大小的关系”,应通过比较图________和________所示实验。

(4)小明同学实验时将物体B沿竖直方向切成大小不同的两块,如图所示。他发现它们对泡沫的压力作用效果相同,由此他得出的结论是:压力作用效果与受力面积无关。你认为他在探究过程中存在的问题是________。

21.小明用2mL的注射器、量程为0~10N的弹簧测力计和刻度尺粗略测量大气压的值,本实验的原理是二力平衡和p=________。

步骤一:把注射器的活塞推至注射器筒的底端,然后用橡皮帽封住注射器的小孔。

步骤二:如图所示安装好器材,水平向右缓慢拉动注射器筒,当注射器中的活塞________时,下弹簧测力计的示数为5.2N。

步骤三:用刻度尺测出注射器________长度为4.00cm

步骤四:算出大气压强值为________Pa。

同组的小华分析了影响实验结果的可能因素后,对实验进行了如下改进:

①将步骤一改为:先将注射器内抽满水,再竖直向上推动活塞至注射器筒的底端,然后用橡皮帽封住注射器的小孔,这样便于________。

②取下橡皮帽,重复步骤二的操作,读得弹簧测力计的示数为0.3N由此可知,此时活塞所受到的________(摩擦力/大气压力)为0.3N。

小华根据改进后测得的数据,重新计算大气压的值。

22.某实验小组利用注射器、弹簧测力计、毫米刻度尺等器材测量大气压强的值,实验步骤如下:

第一步,把注射器的活塞推至注射器筒的底端,排尽筒内的空气。然后用橡皮帽封住注射器的小孔。

第二步,如图甲所示,用细尼龙绳将注射器活塞与弹簧秤相连,然后水平向右慢慢拉动注射器筒,当注射器中的活塞开始相对注射器筒滑动时,记下弹簧测力计的示数(即大气压强对活塞的压力)F=30N。

第三步,用刻度尺测出注射器全部刻度的长度l(如图乙)。

第四步,计算出此时大气压强p。

试帮助实验小组完成数据处理和分析:

(1)注射器全部刻度的长度l=________cm。

(2)计算得到大气压强p=________Pa。

(3)同学们发现实验误差较大,请分析该实验过程中导致误差的因素有(请写出一条除读数误差外的原因):________。

23.小晨和同组的同学们在“探究液体内部的压强与哪些因素有关”的实验中,将两端开口的玻璃管一端扎上橡皮薄膜,竖直插入水或盐水的不同深度处,观察到橡皮薄膜分别向上凸起,实验现象如图 1(a)、(b)、(c)所示。

(1)根据实验现象实验小组的同学提出猜想:

①根据图 1(b)和(c),小组同学一致认为:液体内部压强可能与________有关;

②根据图 1(a)和(b),小组同学产生了不同的观点:小晨认为液体内部某点压强可能与距液面的距离 h 有关;小萍则认为液体内部某点压强可能与距容器底部的距离 d 有关;

(2)为进一步验证猜想,小组同学接着将一端扎有橡皮膜的玻璃管分别竖直插入甲、乙两种不同液体中,并设法改变 h 和 d,通过在玻璃管中加入适量的水,使橡皮薄膜在液体的不同位置处都能保持平整,如图 2 所示。然后通过测量玻璃管中所加水的质量,再设法求得橡皮薄膜所受的液体压强 p,并将实验有关数据分别记录在表一、表二中;

①分析比较实验序号 1 与 6(或 2 与 7,或 3 与 8,或 4 与 9,或 5 与 10)的数据及相关条件, 得出的初步结论是: 当距液面的距离 h 相同, 距容器底部的距离 d 相同,________;

②小晨分析实验序号 3 与 4 与 5(或 8 与 9 与 10)的数据及相关条件,得到的初步结论是:同种液体内部,当离开容器底部的距离 d 相同,液体内部压强 p 与 h 成正比;小萍分析实验序号 1 与 2 与 3(或 6 与 7 与 8)的数据及相关条件,得到的初步结论是:同种液体内部压强 p 与 d 成反比。小晨和小萍的结论,你认为是错误的是________???,理由是________。

24.水平实验桌面上有微小压强计、刻度尺和装有适量水的A、B两个烧杯。小亮学习了液体内部压强跟哪些因素有关的知识后,又提出了新的猜想,为此他利用提供的实验器材进行了如下实验探究。

①将微小压强计的金属盒放入A烧杯的水中,金属盒到烧杯底的距离L为6厘米,如图甲所示,记录微小压强计U形管两侧的液面高度差h1。

②将微小压强计的金属盒放入B烧杯的水中,金属盒到烧杯底的距离L为10厘米,如图乙所示,记录微小压强计U形管两侧的液面高度差h2。

小亮发现h1>h2 , 于是小亮得出结论“液体内部任意一点的压强与该点到容器底的距离L有关”。

请你利用这些器材,设计一个实验证明小亮的结论是错误的。写出实验步骤和实验现象。

25.一些同学观察到建筑物的支柱一般都为圆柱和四棱柱,他们想了解支柱的最大承受压力与支柱的形状是否有关,为此甲、乙、丙三位同学分别进行了如下实验:

①每人各选三张相同的白纸,按图3-74a所示分别折成空心的四棱柱、圆柱、三棱柱(如图b),接合处用双面胶粘住;

② 三位同学分别在四棱柱上放一硬质塑料板,然后:甲同学往塑料板上不断添加砝码,直到支柱被压塌,记录添加砝码的总质量(如图c);乙同学往塑料板上不断添 加钩码(每个钩码质量为50克),直到支柱被压塌,记录添加钩码的总质量;丙同学往塑料板上不断添加细沙,直到支柱被压塌,用天平称出添加细沙的总质量并 记录。

③再分别用圆柱和三棱柱重复实验步骤②,记录相关实验数据。

(1)此实验中甲同学添加砝码的合理顺序应该是??________???? (填“从大到小”或“从小到大”)。

(2)最能精确反映支柱所能承受最大压力的是?________?????? 同学所做的实验。

(3)下表为丙同学测得的实验数据:

??? 支柱形状 ? ??四棱柱 ??? 圆柱 ??? 三棱柱

??? 翅料板与细沙总质量/克 ??? ??392 ??? ?400 ?? ???243

根据丙同学测得的数据,三个支柱中能承受的最大压力为????________????? 牛。

26.在一次拓展课中,小柯同学利用带拉环的吸盘、厚玻璃板、水、刻度尺、大量程弹簧测力计来测量大气压强的大小,具体实验步骤如下:

①用刻度尺测出吸盘的直径,算出吸盘平面面积为10厘米2

②将吸盘沾水湿润后,压在厚玻璃板上;

③用弹簧测力计水平拉动吸盘,直至恰好脱落,读出此时弹簧测力计示数为98.5N:

④记录整理数据,算出大气压的值,分析实验结论。

实验装置如图,请结合你所学的知识分析:

(1)将吸盘沾水湿润的目是:________。

(2)根据小柯的实验数据,计算得到的大气压的值等于________帕。

(3)小柯同学又把玻璃板分别斜放、立放,使弹簧测力计向不同方向拉吸盘,也都测出了大气压的值,这说明________。

27.用注射器估测大气压的值实验中。

(1)实验中,分析研究的对象是大气对________(填“针筒”、“活塞”)的压力。

(2)当活塞相对于针筒开始滑动时,可以近似看成研究对象在水平方向所受拉力F与所受的大气压力是一对________(平衡力/相互作用力)。

(3)研究对象受大气压力的受力面积等于注射器的截面积.读出注射器的容积V,再用________测出全部刻度的长度L.

(4)为消除活塞与针筒间的摩擦力对实验的影响,某同学采用了图示装置,将注射器筒固定在水平桌面上,把活塞推至注射器筒底端,用橡皮帽封住注射器的小孔,活塞通过水平细线与烧杯相连,向烧杯中缓慢加水,当活塞刚开始向左滑动时,测得烧杯和水的总重为G1 , 然后向外缓慢抽水,当活塞刚开始向右滑动时,测得烧杯和水的总重为G2 , 活塞面积为S,轮轴间的摩擦和细线重不计,则所测大气压值的表达式为________(用题中字母表示).

28.气体产生的压强(气压)大小与哪些因索有关呢?某科学兴趣小组同学了解到如下信息后提出了他们的猜想。

信息:①自行车轮胎在烈日下暴晒易爆胎;②篮球充气越多,越不易被压扁;③密封在针筒内的空气只能被压缩一定的范围。

猜想:气压大小可能与气体的多少、温度及体积有关。

(1)信息________(填序号)可作为“气压大小可能与气体温度有关”的猜想依据。

(2)科学小组设计了如图所示装置探究气压大小与温度的关系,步骤如下(假设水E的体积不受温度变化的影响)。

步骤一:往气球内充入一定量的空气后,用细线扎紧气球口。

步骤二:在容器底部固定一滑轮,往容器中加入适量的水。

步骤三:拉动绕过滑轮的细线使气球浸没在水中,标记水面位置并测出细线露出水面的长度。

步骤四:升高水温,拉动细线改变气球浸没的深度,使水面的位置保持不变,再次测出细线露出水面的长度。

①???气球浸没在不同温度的水中时,保持水面位置不变是为了________?。

②???实验中对多个不易观测的量,进行了巧妙的“转换”。如“细线露出水面的长度越长”反映“气球浸入水中的深度越大”;“气球浸入水中的深度越大”反映________越大。

答案解析部分

一、密度探究

1.【答案】 (1)右(2)66.6(3)8325(4)偏大

2.【答案】 (1)零刻度线;平衡螺母(2)A(3)44;40;1.1

3.【答案】 左;1.05;偏小

4.【答案】 (1)DCEBA(2)63.4(3)(m1—m0)ρ 水/(m2—m0)

5.【答案】 122.4;1.4;偏大

6.【答案】 (1)15;24(2)0.8×103(3)0.9

7.【答案】 (1)CBA(2)7750(3)B,D

8.【答案】 (1)水平;右(2)20;42.4;1.2g/cm3(3)方案二

9.【答案】 (1)BCA(2)左(3)2.6(4)烧杯与陈醋的总质量(5)仍然准确

10.【答案】 (1)0.56×103(2)B(3)用弹簧测力计测出塑料球受到的重力G

二、浮力探究

11.【答案】 (1)当物体密度相同时,排开液体的体积越大,受到浮力越大。

(2)1、4或2、5或3、6(3)0.7

12.【答案】 (1)测量空桶的重力(2)水面要达到溢水杯口(3)变小(4)F1?F2=F3?F4

13.【答案】 (1)=(2)F浮=G-F2(3)把小杯中水全部倒入小桶中,观察弹簧是否到达原来位置

14.【答案】 (1)甲(2)液体密度(3)C

15.【答案】 (1)越大(2)a;2.7;2.7×103

16.【答案】 (1)铁块的重力/N;水和铁块的总体积或铁块排开水的体积;ABC

(2)不合理。没有控制变量V排相同

三、压强探究

17.【答案】 (1)两侧液面高度差(2)深度(3)乙、丙

18.【答案】 (1)U形管两侧液面的高度差;大于;B

(2)正确;金属盒浸入液体中较深,但压强小

19.【答案】 (1)海绵受力时形变会比较明显,使实验现象更明显

(2)在受力面积一定时,压力越大(3)b、d(4)控制变量法、转化法

20.【答案】 (1)泡沫的凹陷程度;转换法

(2)在受力面积相同时,压力越大,压力的作用效果越明显(3)甲;丙

(4)没有控制压力大小相同

21.【答案】 F/S;刚被拉动;有刻度部分的;1.04×105Pa;排空注射器内的空气;摩擦力

22.【答案】 (1)6.0(2)9×104(3)①空气没有排尽②活塞与筒壁之间有摩擦(其它答案合理也可)

23.【答案】 (1)液体密度

(2)液体密度越大,液体内部压强越大;小萍;小萍所选的数据没有控制 h 相同

24.【答案】 解:实验步骤:①将微小压强计的金属盒放入烧杯的水中,用刻度尺分别测量金属盒到烧杯底的距离L1 , 金属盒到水面的距离H,读出压强计U形管两侧的液面高度差h1 , 将以上数据记录下来。②向烧杯中倒入适量的水,调整金属盒所在的位置,使金属盒到水面的距离仍为H,用刻度尺测量金属盒到烧杯底部的距离L2 , 读出压强计U形管两侧的液面高度差h2 , 将以上数据记录在表格中。实验现象:通过数据可发现L1≠L2 , h1=h2。由此证明液体内部任意一点的压强与该点到容器底的距离L无关,所以小亮的观点是错误的。

25.【答案】(1)从小到大?(2)丙?(3)4

26.【答案】 (1)防止气体进入吸盘或增强吸盘与玻璃板之间的密封性,防止漏气等

(2)9.85×104(3)大气向各个方向都有压强

27.【答案】 (1)活塞(2)平衡力(3)刻度尺(4)(G1+G2)/2S

28.【答案】 (1)①(2)控制气球内气体的体积不变;气球内气体的气压

21世纪教育网(www.21cnjy.com)