粤教版高中语文选修 唐宋散文选读 第20课兴贤课件(42张)

文档属性

| 名称 | 粤教版高中语文选修 唐宋散文选读 第20课兴贤课件(42张) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 33.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-04-22 18:47:30 | ||

图片预览

文档简介

(共42张PPT)

第20课

兴 贤

【助读链接】

一、作者名片

中国十一世纪时的改革家——王安石

简介:王安石(1021—1086),字介甫,号半

山,江西临川人,北宋著名的思想家、政治

家、文学家。王安石在文学上有突出成就。

谥号“文”,世称王文公。

贡献:有《王临川集》《临川集拾遗》等存世。

评价:其散文论点鲜明、逻辑严密,有很强的说服力;短文简洁峻切,名列“唐宋八大家”。其诗以丰神远韵的风格在北宋诗坛自成一家,世称 “王荆公体”。

二、背景回放

积贫积弱的北宋

仁宗庆历年间国家拥有庞大的军队,但军队缺乏严

格的训练,养成了骄堕的习气,而战事不断,多以宋军败

北而告终。真宗景德元年(1004),宋与契丹订立了屈辱

的“澶渊之盟”。北宋的冗官、冗兵、政治腐败极深。

神宗即位后为了改变国家积贫积弱的局面,把希望寄托

在王安石变法上。变法触及官场的腐败与用人体制,在统治阶级内部引起轩然大波,最终变法失败。但有一点是明确的,在封建时代,任贤使能还是弃贤专己,是辨别明君与昏君的标尺,也是关系到国家兴衰治乱的关键。王安石在《兴贤》中提出的“国以任贤使能而兴,弃贤专己而衰”的观点是值得肯定的。

三、文化常识

三 皇 五 帝

三皇五帝,并不是真正的帝王,指的是原始社会中后期出现的为人类做出卓越贡献的部落首领,后人追尊他们为“皇”或“帝”。

关于“三皇”“五帝”的说法众说纷纭。主要有以下几种说法:

说法 三 皇 五 帝

一 伏羲、女娲、神农 黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜

二 伏羲、神农、黄帝 少昊、颛顼、帝喾、尧、舜

三 燧人、伏羲、神农 太昊、炎帝、黄帝、少昊、颛顼

在这许多说法中,一般人认为:三皇,指伏羲(天皇)、神农(地皇)、黄帝(人皇);五帝,指少昊、颛顼、帝喾、尧、舜。

【拓展链接】

历代名人对王安石的评价

1.余尝熟观其(王安石)风度,真视富贵如浮云,不溺于财利酒色,一世之伟人也。 ——黄庭坚

2.王介甫如空中之音,相中之色,欲有寻绎,不可得矣。 ——张芸叟

3.以文章节行高一世,而尤以道德经济为己任。 ——朱熹

4.以不世出之杰,而蒙天下之诟,易世而未之湔者,在泰西则有克林威尔,而在吾国则荆公。 ——梁启超

5.(王安石)可谓有专门之学者矣,而卒以败者,无通识,并不周知社会之故,而行不适之策也。 ——毛泽东

【文言归类】

一、通假字

然后践五帝、三皇之涂哉 (“___”同“___”,_____

_________)

涂

途

指治

世的境界

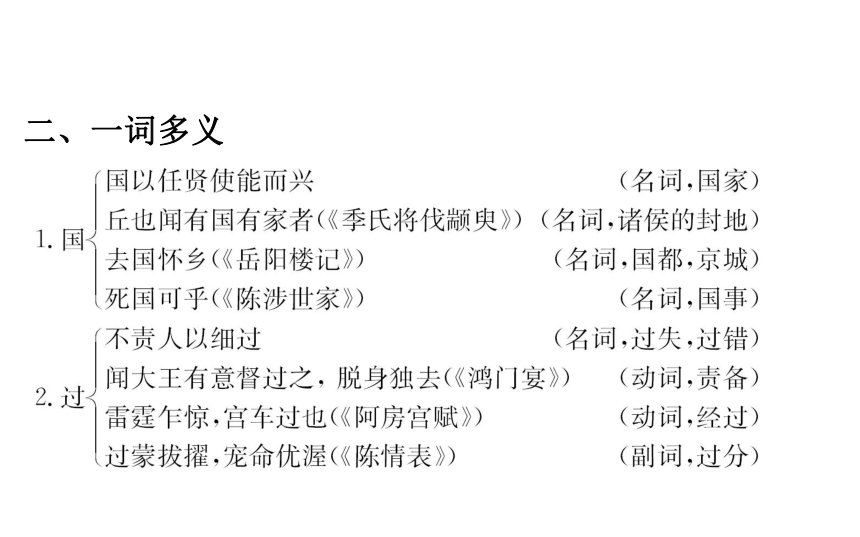

二、一词多义

三、指出下列加点词的活用类型并释义

形容词活用

(1)国以任贤使能而兴 (_____________)_________

(2)不迩小人,则谗谀者自远矣 (_____________)___

________

﹒

﹒

﹒

形容词作名词

贤能之士

形容词作动词

亲

近,偏信

四、古今异义

1.古今之通义,流俗所共知耳

古义:______________

今义:一般的风俗习惯(多含贬义)

2.魏、晋而下,至于李唐

古义:_____

今义:表示达到某种程度;表示另提一事

﹒

﹒

俗人,世俗之人

直到

﹒

﹒

3.则才能者进矣

古义:_________

今义:一般指个人的知识和能力

﹒

﹒

有才有能

五、指出下列句子的句式特点并翻译

1.有贤而用,国之福也,有之而不用,犹无有也。

( )

翻译:__________________________________________

____________________

判断句,“……,……也”表判断

有贤才而且能任用是国家的福分,有贤才但是不

用,犹如没有贤才啊。

2.不责人以细过,则能吏之志得以尽其效矣。 (

)

翻译:__________________________________________

_____________________

状语

后置句,状语“以细过”置于“责人”后

不因一点小过失指责他人,那么有能力的官吏的

才能就能够充分施展。

3.不有忌讳,则谠直之路开矣。 (

)

翻译:________________________________________

_____

省略句,省略主语

“君主”

(君主)没有忌讳,那么忠言直谏的言路就开通

了。

4.何治安之世有之而能兴,昏乱之世虽有之亦不兴,盖

用之与不用之谓矣。 (

)

翻译:___________________________________________

________________________________________________

_____________________________________

固定句式,“……之谓”为固

定说法

为什么安定的时代有贤能之士,国家就能兴旺,昏

乱的时代虽然有贤能之士国家也还不能兴旺呢?大概说

的就是任用贤能和不用贤能这个原因吧。

【初读思考】

“国以任贤使能而兴,弃贤专己而衰”的作用是什么?结合文章内容加以分析。

答案:此句开篇点题,提出论点,运用对比,指出“兴贤”的重要性,“任贤而兴”“弃贤而衰”是古今通义,国家因为任用贤能之士而兴盛,因为不任用有德行、有才能的人而衰亡。文章开篇概括力极强,语言精练,紧紧抓住读者心理,让我们不得不读下去。

【审美鉴赏】

1.王安石的“兴贤”之道与国家的兴衰有何联系?

【明确】王安石是北宋时期著名的政治家、思想家,他

曾上万言书,提出变法主张,要求改变“积贫积弱”的

局面,实行新政,主张变法,有远大抱负。他有强烈的社

会责任感,有政治家的敏锐眼光,有改良政治的急切心

情。他强调“权时之变”,反对因循保守。他觉得是任

贤使能还是弃贤专己,是辨别明君与昏君的标尺,也是

关系到国家兴衰治乱的关键。所以他提出兴贤之道,望

君王任贤使能、广开言路、虚心纳谏、疏远小人,不以小过责人,这样才能兴邦;否则有贤而不用,必致国家衰亡。

2.“兴贤”有什么重要意义?君王要怎么做才能“兴贤”?

【明确】

“兴贤”

的意义 “有贤而用,国之福也,有之而不用,犹无有也”。“有贤而用”之后,社会将出现廉洁清明的局面

“兴贤”

的方法 ①“博询众庶,则才能者进矣”,要求广泛咨询众人的意见

②“不有忌讳,则谠直之路开矣”,要求广开言路,让人们敢于说话

③“不迩小人,则谗谀者自远矣”,要求疏远小人

④“不拘文牵俗,则守职者辨治矣”,要求不墨守成规

⑤“不责人以细过,则能吏之志得以尽其效矣”,要求不要对人才求全责备

3.王安石把治理国家的最高境界定位在“践五帝、三皇之涂”,你是如何看的?

【明确】“三皇五帝”时代,政治清明,人才各尽其用,是儒家最为推崇的社会理想。当然,一种政治制度的优越与否应该与社会现实相符合才可以,而“三皇”“五帝”的社会实质上是后人的一种美化和理想化,社会总体上是后来居上的。

【备选要点】

1.文中运用了大量的事实论据,有什么作用?

【明确】文章篇幅短小,但论证透彻,富有逻辑性,这主要得益于作者在文中运用了大量的事实论据,并引入了正反对比的论证方法。

文章列举社会太平时期和政治黑暗时代都有贤才,却因“用”或“不用”他们而导致兴盛或衰败的结果,证明文首“国以任贤使能而兴,弃贤专己而衰”的道理。又列举了商、周、汉、魏、晋、李唐期间兴衰之世的贤能之士的境遇,证明“有贤而用之者,国之福也,有之而不用,犹无有也”的道理。

文末一段又运用今古对比,联系现实,说理论证。论据多而有序,精而有力,整篇文章显得论据与观点有机统一,有较强的说服力。

2.结合课文,举例谈谈千古英雄怀才不遇的原因。

【明确】一类是社会发展的步伐跟不上一些跑在前面

的高人,如孔子向诸侯推销的“仁义礼智信乐”,社会

根本跟不上。因此也就没法登上表演的舞台。第二类

是被社会的车轮甩在后面的人,如弹棉花绝技的师傅,

在现代化工业时代,只能哀叹生不逢时。第三类是紧跟

着社会发展的大车,社会也需要他们的才能,结果却因

为各种微观方面的因素没能实现抱负。这些微观因素

各种各样,如人才过剩;有因为别人的排挤打压,如柳宗元、韩愈、岳飞、郑板桥之类的人物;有因为自身的条件不够成熟,贸然出动,而造成的失意。如韩非子、王安石、范仲淹之类的。此类人犯了“潜龙勿用”的忌讳。

【素养提升】

一、思想启迪

文章开篇从国家繁荣、长治久安的角度提出了任

用贤才的重要性,然后从历史治乱的角度列举了用贤与

不用贤的不同结果,得出了“有贤而用之者,国之福也,

有之而不用,犹无有也”的结论。在结尾的部分,作者

将古今展开对比,说明现在和古代一样,只有任用贤才、

远离小人,才能使国家昌盛,达到长治久安的目的。

【运用角度】任人唯贤、兴贤与兴国、爱国、发现别人的优点。

二、写法借鉴

1.论证手法的综合运用

本文采用了多种论证方法,如正反对比论证、假设论证、举例论证等。

“兴贤则昌”,从正面论证;“反之则亡”,从反面论证。

假设论证:“苟行此道,则何虑不跨两汉、轶三代,然后践五帝、三皇之涂哉!”

举例论证也颇具气势,从商周到两汉至李唐,正反举例,无可辩驳。

2.整散结合,句式灵活

文中对偶句、排比句灵活运用,整句散句相结合,势如破竹。

三、文脉梳理

第20课

兴 贤

【助读链接】

一、作者名片

中国十一世纪时的改革家——王安石

简介:王安石(1021—1086),字介甫,号半

山,江西临川人,北宋著名的思想家、政治

家、文学家。王安石在文学上有突出成就。

谥号“文”,世称王文公。

贡献:有《王临川集》《临川集拾遗》等存世。

评价:其散文论点鲜明、逻辑严密,有很强的说服力;短文简洁峻切,名列“唐宋八大家”。其诗以丰神远韵的风格在北宋诗坛自成一家,世称 “王荆公体”。

二、背景回放

积贫积弱的北宋

仁宗庆历年间国家拥有庞大的军队,但军队缺乏严

格的训练,养成了骄堕的习气,而战事不断,多以宋军败

北而告终。真宗景德元年(1004),宋与契丹订立了屈辱

的“澶渊之盟”。北宋的冗官、冗兵、政治腐败极深。

神宗即位后为了改变国家积贫积弱的局面,把希望寄托

在王安石变法上。变法触及官场的腐败与用人体制,在统治阶级内部引起轩然大波,最终变法失败。但有一点是明确的,在封建时代,任贤使能还是弃贤专己,是辨别明君与昏君的标尺,也是关系到国家兴衰治乱的关键。王安石在《兴贤》中提出的“国以任贤使能而兴,弃贤专己而衰”的观点是值得肯定的。

三、文化常识

三 皇 五 帝

三皇五帝,并不是真正的帝王,指的是原始社会中后期出现的为人类做出卓越贡献的部落首领,后人追尊他们为“皇”或“帝”。

关于“三皇”“五帝”的说法众说纷纭。主要有以下几种说法:

说法 三 皇 五 帝

一 伏羲、女娲、神农 黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜

二 伏羲、神农、黄帝 少昊、颛顼、帝喾、尧、舜

三 燧人、伏羲、神农 太昊、炎帝、黄帝、少昊、颛顼

在这许多说法中,一般人认为:三皇,指伏羲(天皇)、神农(地皇)、黄帝(人皇);五帝,指少昊、颛顼、帝喾、尧、舜。

【拓展链接】

历代名人对王安石的评价

1.余尝熟观其(王安石)风度,真视富贵如浮云,不溺于财利酒色,一世之伟人也。 ——黄庭坚

2.王介甫如空中之音,相中之色,欲有寻绎,不可得矣。 ——张芸叟

3.以文章节行高一世,而尤以道德经济为己任。 ——朱熹

4.以不世出之杰,而蒙天下之诟,易世而未之湔者,在泰西则有克林威尔,而在吾国则荆公。 ——梁启超

5.(王安石)可谓有专门之学者矣,而卒以败者,无通识,并不周知社会之故,而行不适之策也。 ——毛泽东

【文言归类】

一、通假字

然后践五帝、三皇之涂哉 (“___”同“___”,_____

_________)

涂

途

指治

世的境界

二、一词多义

三、指出下列加点词的活用类型并释义

形容词活用

(1)国以任贤使能而兴 (_____________)_________

(2)不迩小人,则谗谀者自远矣 (_____________)___

________

﹒

﹒

﹒

形容词作名词

贤能之士

形容词作动词

亲

近,偏信

四、古今异义

1.古今之通义,流俗所共知耳

古义:______________

今义:一般的风俗习惯(多含贬义)

2.魏、晋而下,至于李唐

古义:_____

今义:表示达到某种程度;表示另提一事

﹒

﹒

俗人,世俗之人

直到

﹒

﹒

3.则才能者进矣

古义:_________

今义:一般指个人的知识和能力

﹒

﹒

有才有能

五、指出下列句子的句式特点并翻译

1.有贤而用,国之福也,有之而不用,犹无有也。

( )

翻译:__________________________________________

____________________

判断句,“……,……也”表判断

有贤才而且能任用是国家的福分,有贤才但是不

用,犹如没有贤才啊。

2.不责人以细过,则能吏之志得以尽其效矣。 (

)

翻译:__________________________________________

_____________________

状语

后置句,状语“以细过”置于“责人”后

不因一点小过失指责他人,那么有能力的官吏的

才能就能够充分施展。

3.不有忌讳,则谠直之路开矣。 (

)

翻译:________________________________________

_____

省略句,省略主语

“君主”

(君主)没有忌讳,那么忠言直谏的言路就开通

了。

4.何治安之世有之而能兴,昏乱之世虽有之亦不兴,盖

用之与不用之谓矣。 (

)

翻译:___________________________________________

________________________________________________

_____________________________________

固定句式,“……之谓”为固

定说法

为什么安定的时代有贤能之士,国家就能兴旺,昏

乱的时代虽然有贤能之士国家也还不能兴旺呢?大概说

的就是任用贤能和不用贤能这个原因吧。

【初读思考】

“国以任贤使能而兴,弃贤专己而衰”的作用是什么?结合文章内容加以分析。

答案:此句开篇点题,提出论点,运用对比,指出“兴贤”的重要性,“任贤而兴”“弃贤而衰”是古今通义,国家因为任用贤能之士而兴盛,因为不任用有德行、有才能的人而衰亡。文章开篇概括力极强,语言精练,紧紧抓住读者心理,让我们不得不读下去。

【审美鉴赏】

1.王安石的“兴贤”之道与国家的兴衰有何联系?

【明确】王安石是北宋时期著名的政治家、思想家,他

曾上万言书,提出变法主张,要求改变“积贫积弱”的

局面,实行新政,主张变法,有远大抱负。他有强烈的社

会责任感,有政治家的敏锐眼光,有改良政治的急切心

情。他强调“权时之变”,反对因循保守。他觉得是任

贤使能还是弃贤专己,是辨别明君与昏君的标尺,也是

关系到国家兴衰治乱的关键。所以他提出兴贤之道,望

君王任贤使能、广开言路、虚心纳谏、疏远小人,不以小过责人,这样才能兴邦;否则有贤而不用,必致国家衰亡。

2.“兴贤”有什么重要意义?君王要怎么做才能“兴贤”?

【明确】

“兴贤”

的意义 “有贤而用,国之福也,有之而不用,犹无有也”。“有贤而用”之后,社会将出现廉洁清明的局面

“兴贤”

的方法 ①“博询众庶,则才能者进矣”,要求广泛咨询众人的意见

②“不有忌讳,则谠直之路开矣”,要求广开言路,让人们敢于说话

③“不迩小人,则谗谀者自远矣”,要求疏远小人

④“不拘文牵俗,则守职者辨治矣”,要求不墨守成规

⑤“不责人以细过,则能吏之志得以尽其效矣”,要求不要对人才求全责备

3.王安石把治理国家的最高境界定位在“践五帝、三皇之涂”,你是如何看的?

【明确】“三皇五帝”时代,政治清明,人才各尽其用,是儒家最为推崇的社会理想。当然,一种政治制度的优越与否应该与社会现实相符合才可以,而“三皇”“五帝”的社会实质上是后人的一种美化和理想化,社会总体上是后来居上的。

【备选要点】

1.文中运用了大量的事实论据,有什么作用?

【明确】文章篇幅短小,但论证透彻,富有逻辑性,这主要得益于作者在文中运用了大量的事实论据,并引入了正反对比的论证方法。

文章列举社会太平时期和政治黑暗时代都有贤才,却因“用”或“不用”他们而导致兴盛或衰败的结果,证明文首“国以任贤使能而兴,弃贤专己而衰”的道理。又列举了商、周、汉、魏、晋、李唐期间兴衰之世的贤能之士的境遇,证明“有贤而用之者,国之福也,有之而不用,犹无有也”的道理。

文末一段又运用今古对比,联系现实,说理论证。论据多而有序,精而有力,整篇文章显得论据与观点有机统一,有较强的说服力。

2.结合课文,举例谈谈千古英雄怀才不遇的原因。

【明确】一类是社会发展的步伐跟不上一些跑在前面

的高人,如孔子向诸侯推销的“仁义礼智信乐”,社会

根本跟不上。因此也就没法登上表演的舞台。第二类

是被社会的车轮甩在后面的人,如弹棉花绝技的师傅,

在现代化工业时代,只能哀叹生不逢时。第三类是紧跟

着社会发展的大车,社会也需要他们的才能,结果却因

为各种微观方面的因素没能实现抱负。这些微观因素

各种各样,如人才过剩;有因为别人的排挤打压,如柳宗元、韩愈、岳飞、郑板桥之类的人物;有因为自身的条件不够成熟,贸然出动,而造成的失意。如韩非子、王安石、范仲淹之类的。此类人犯了“潜龙勿用”的忌讳。

【素养提升】

一、思想启迪

文章开篇从国家繁荣、长治久安的角度提出了任

用贤才的重要性,然后从历史治乱的角度列举了用贤与

不用贤的不同结果,得出了“有贤而用之者,国之福也,

有之而不用,犹无有也”的结论。在结尾的部分,作者

将古今展开对比,说明现在和古代一样,只有任用贤才、

远离小人,才能使国家昌盛,达到长治久安的目的。

【运用角度】任人唯贤、兴贤与兴国、爱国、发现别人的优点。

二、写法借鉴

1.论证手法的综合运用

本文采用了多种论证方法,如正反对比论证、假设论证、举例论证等。

“兴贤则昌”,从正面论证;“反之则亡”,从反面论证。

假设论证:“苟行此道,则何虑不跨两汉、轶三代,然后践五帝、三皇之涂哉!”

举例论证也颇具气势,从商周到两汉至李唐,正反举例,无可辩驳。

2.整散结合,句式灵活

文中对偶句、排比句灵活运用,整句散句相结合,势如破竹。

三、文脉梳理