统编版八年级语文下册第一单元综合素质检测(含答案)

文档属性

| 名称 | 统编版八年级语文下册第一单元综合素质检测(含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 61.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-04-22 14:40:37 | ||

图片预览

文档简介

第一单元综合素质检测

一、积累与运用(26分)

1.下列词语中加点字的注音完全正确的一项是( )(2分)

A.疏朗(shū) 焚身(fén)

归省(xǐnɡ) 亢奋(kànɡ)

B.闭塞(sài) 严峻(jùn)

乡绅(shēn) 瞳仁(tónɡ)

C.褪色(tuì) 羁绊(pàn)

争讼(sònɡ) 怅惘(wǎnɡ)

D.糜子(méi) 嘱咐(zhǔ)

磅礴(pánɡ) 冗杂(lǒnɡ)

2.下列词语书写没有错误的一项是( )(2分)

A.擀旋 恬静 暖融融 不甚了然

B.震憾 点缀 马前卒 人情世故

C.怠慢 燎原 熙熙然 垂珠联珑

D.屹立 好歹 破落户 大砌大悟

3.下列句子中加点成语使用有误的一项是( )(2分)

A.随着管理人员的一声吆喝,热闹的讨价还价声戛然而止。

B.国庆节当天,由中国铁路沈阳局集团有限公司沈阳客运段担当乘务的G1226次列车张灯结彩,一片欢声笑语。

C.《人民日报》对于黄渤的《一出好戏》给出了“知难而上,值得深思,潸然泪下,精彩”这14个字的评价,可谓意味深长。

D.2018年10月11~12日,美国佛罗里达州巴拿马城,飓风“迈克尔”席卷当地,大秀威力,街头一片狼藉,令人叹为观止。

4.下列句子没有语病的一项是( )(2分)

A.港珠澳大桥开通以来,珠海交警港珠澳大桥珠海公路口岸大队实施24小时勤务模式,全力维护交通安全畅通。

B.《西安市控制吸烟管理办法》明确规定,室内公共场所、公共交通工具及相关公共场所的室外区域将禁止全面吸烟。

C.随着留学生人数的逐年攀升和国内吸引人才政策的不断推出,使我们相信,海外学子归国潮将会持续相当长的时期。

D.“新业态赋能新时代——2018文化产业与城市发展论坛”在苏州相城高铁新城举行,“人民网”总裁叶蓁蓁致辞并出席。

5.对下列句子所运用的修辞手法判断有误的一项( )(2分)

A.有说笑的,有嚷的,夹着潺潺的船头激水的声音,在左右都是碧绿的豆麦田地的河流中,飞一般径向赵庄前进了。(夸张)

B.百十个腰鼓发出的沉重响声,碰撞在四野长着酸枣树的山崖上,山崖蓦然变成牛皮鼓面了,只听见隆隆,隆隆,隆隆。(比喻、排比)

C.但或者因为高等动物了的缘故罢,黄牛水牛都欺生,敢于欺侮我,因此我也总不敢走近身。(拟人)

D.黄土高原啊,你生养了这些元气淋漓的后生;也只有你,才能承受如此惊心动魄的搏击!多水的江南是易碎的玻璃,在那儿,打不得这样的腰鼓。(拟人、对比)

6.仔细阅读下列语段,在横线上补写恰当的句子,使之与前后句子构成排比。(3分)

回望来时的路,我整颗心都会波澜不惊,原来,宁静是那么美好; ;回望来时的路,我整颗心都会意气风发,原来,梦想是那么重要。

7.名著阅读。(6分)

(1)下列表述有误的一项是( )(2分)

A.傅雷一生翻译的法国文学和艺术作品中,最具代表性的是巴尔扎克的《欧也妮·葛朗台》和罗曼·罗兰的《约翰·克利斯朵夫》。

B.《傅雷家书》收录了1954年至1966年间傅雷及其夫人写给两个儿子(主要是次子傅敏)的家信。

C.傅雷认为,无论从事什么职业,做人是第一位的。因此,《傅雷家书》首先强调的,是一个年轻人如何做人的问题。

D.在1954年3月24日上午的一封家信中,傅雷表明了自己生活的准则,学问第一,艺术第一,真理第一。

(2)阅读下列语段,回答问题。(4分)

每次接读来信,总是说不出的兴奋、激动、喜悦、感慨、惆怅!最近报告美澳演出的两信,我看了在屋内屋外尽兜圈子,多少的感触使我定不下心来。人吃人的残酷和丑恶的把戏多可怕!你辛苦了四五个月落得两手空空,我们想到就心痛。固然你不以求利为目的,做父母的也从不希望你发什么洋财,——而且还一向鄙视这种思想;可是那些中间人凭什么来霸占艺术家的劳动所得呢!眼看孩子被人剥削到这个地步,像你小时候被强暴欺凌一样,使我们对你又疼又怜惜,对那些吸血鬼又气又恼,恨得牙痒痒的!相信早晚你能从魔掌之下挣脱出来,不再做鱼肉。巴尔扎克说得好:社会踩不死你,就跪在你面前。在西方世界,不经过天翻地覆的革命,这种丑剧还得演下去呢。当然四个月的巡回演出在艺术上你得益不少,你对许多作品又有了新的体会,深入下一步。可见唯有艺术和学问从来不辜负人:花多少劳力,用多少苦功,拿出多少忠诚和热情,就得到多少收获与进步。写到这儿,想起你对新出的莫扎特唱片的自我批评,真是高兴。一个人停滞不前才会永远对自己的成绩满意。

①傅雷接到儿子的来信既高兴又惆怅,其原因分别是什么?(2分)

②结合上下文,品味画线句子在文中的含义。(2分)

8.综合性学习。(7分)

盐淮中学八(2)班级开展以“传统节日与民俗文化”为主题的综合性学习活动,请完成下列任务。

(1)下列是同学们搜集的节日对联,请写出对应的传统节日。(2分)

①银花火树开佳节;紫气丹光拥玉台。( )

②三径归时秋菊在;满城近日雨风多。( )

(2)阅读下列材料,探究重阳节赏菊习俗形成的原因。(2分)

重阳日,历来就有赏菊花的风俗,所以古来又称菊花节。赏菊习俗源于菊文化。菊本是天然花卉,因其花色五彩缤纷且傲霜怒放而形成赏菊赞菊的菊文化。农历九月俗称菊月,节日举办菊花大会,倾城的人潮赴会赏菊。从三国魏晋以来,重阳聚会饮酒、赏菊赋诗已成时尚。在中国古俗中,菊花象征长寿。菊是长寿之花,又为文人们赞美作凌霜不屈的象征。

(3)端午节的中午,家人团聚,—起热热闹闹地过节,可是弟弟却一直低头玩手机。爸爸妈妈批评他,他却说:“年年都围在一起吃粽子,有什么意思,还不如玩手机呢!”此时,你想对他说些什么呢?(3分)

二、阅读与理解(44分)

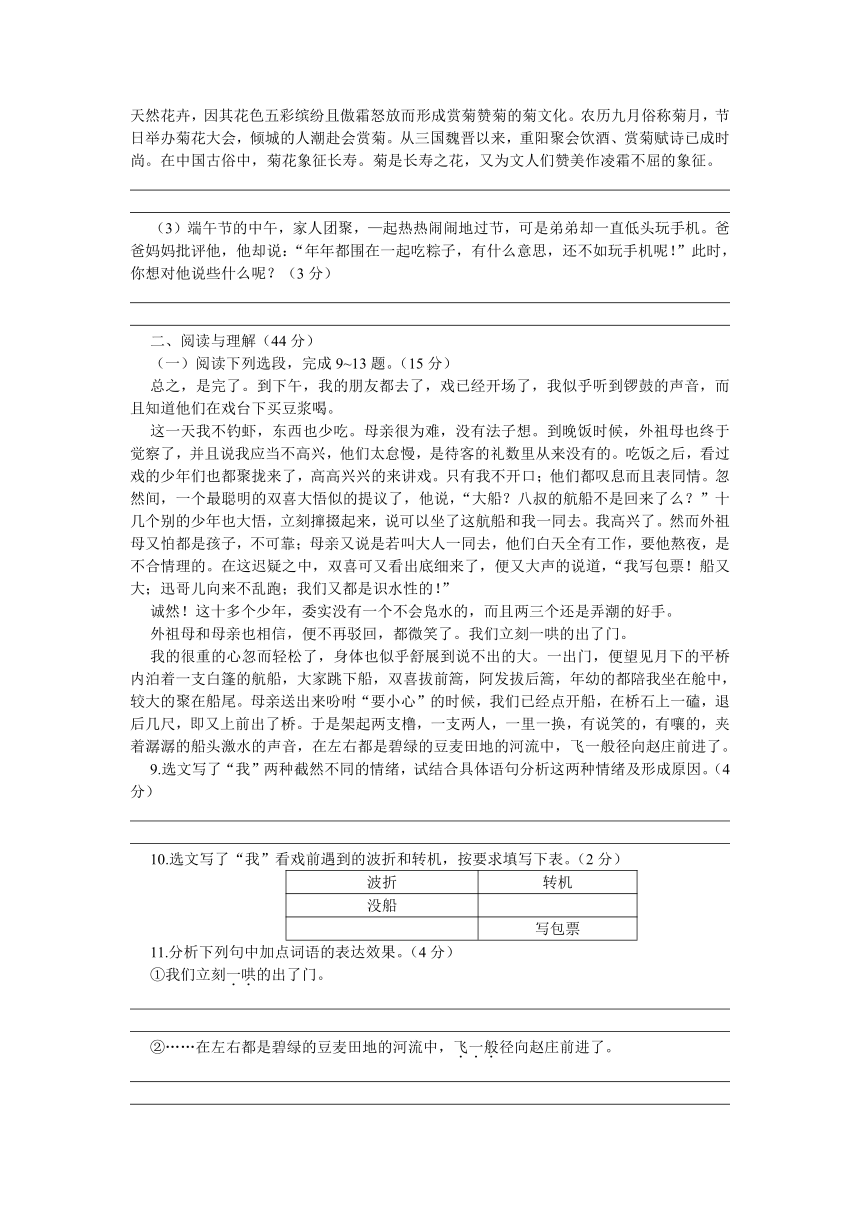

(一)阅读下列选段,完成9~13题。(15分)

总之,是完了。到下午,我的朋友都去了,戏已经开场了,我似乎听到锣鼓的声音,而且知道他们在戏台下买豆浆喝。

这一天我不钓虾,东西也少吃。母亲很为难,没有法子想。到晚饭时候,外祖母也终于觉察了,并且说我应当不高兴,他们太怠慢,是待客的礼数里从来没有的。吃饭之后,看过戏的少年们也都聚拢来了,高高兴兴的来讲戏。只有我不开口;他们都叹息而且表同情。忽然间,一个最聪明的双喜大悟似的提议了,他说,“大船?八叔的航船不是回来了么?”十几个别的少年也大悟,立刻撺掇起来,说可以坐了这航船和我一同去。我高兴了。然而外祖母又怕都是孩子,不可靠;母亲又说是若叫大人一同去,他们白天全有工作,要他熬夜,是不合情理的。在这迟疑之中,双喜可又看出底细来了,便又大声的说道,“我写包票!船又大;迅哥儿向来不乱跑;我们又都是识水性的!”

诚然!这十多个少年,委实没有一个不会凫水的,而且两三个还是弄潮的好手。

外祖母和母亲也相信,便不再驳回,都微笑了。我们立刻一哄的出了门。

我的很重的心忽而轻松了,身体也似乎舒展到说不出的大。一出门,便望见月下的平桥内泊着一支白篷的航船,大家跳下船,双喜拔前篙,阿发拔后篙,年幼的都陪我坐在舱中,较大的聚在船尾。母亲送出来吩咐“要小心”的时候,我们已经点开船,在桥石上一磕,退后几尺,即又上前出了桥。于是架起两支橹,一支两人,一里一换,有说笑的,有嚷的,夹着潺潺的船头激水的声音,在左右都是碧绿的豆麦田地的河流中,飞一般径向赵庄前进了。

9.选文写了“我”两种截然不同的情绪,试结合具体语句分析这两种情绪及形成原因。(4分)

10.选文写了“我”看戏前遇到的波折和转机,按要求填写下表。(2分)

波折 转机

没船

写包票

11.分析下列句中加点词语的表达效果。(4分)

①我们立刻一哄的出了门。

②……在左右都是碧绿的豆麦田地的河流中,飞一般径向赵庄前进了。

12.下列成语是对选文有关内容的理解,请结合具体内容加以分析。(3分)

①好事多磨 ②熟能生巧 ③少年老成

13.选文中的“双喜”是一个怎样的人?请结合选文内容简析。(2分)

(二)阅读下文,完成14~18题。(14分)

醉美乡戏

苏美玲

①自记事起,就知道乡下时兴请戏班子。常常是春秋季的农闲或者春节时候,或者谁家发了大财、老人过大寿、孩子考上了重点大学,就会请戏班子来村子里唱上几天。

②戏台子就设在村子里的土台子上或地段开阔处,很是简陋。由四根木柱撑起,上搭白色帆布篷,再用几条鲜艳的各色布条点缀,这样,戏台子就成型了。

③还未开始唱,哪个村子来了戏班子的消息就已经在附近几个村庄里传开了,常常是大家奔走相告,相邀在白天或者晚上听戏去。于是就拿了小板凳小马扎,看戏去。路上熙熙攘攘的人,像赶年集一般热闹。

④台上,装扮新鲜的演员在尽情演绎着一出出故事;台下,人头攒动,卖瓜子、糖球、玉米、酥果等的小商贩在人群里来回小声吆喝着。来听戏的人中,老辈人和妇女最多,他们爱听戏,听得如痴如醉。小孩子也多,孩子们大多听不懂戏词,看不懂戏情,但不妨碍他们去听戏,他们可以看热闹或者缠住大人们给买点零吃。因为在看戏时,大人们是慷慨的,面对着那么多听戏的乡亲们,是不好意思驳了孩子的要求或者打骂孩子的。

⑤那时候,听得最多的是“山东梆子”“河南豫剧”,这两个戏曲的曲调,多豪放嘹亮,唱词念白直爽,不似昆曲那样温婉清愁,也不像京剧那样精致讲究。所以,很合乡村人的口味。

⑥大人们看得痴迷,常会随着演员的表情动作而变化着神色。当台上演员手执马鞭子做骑马状态的时候,台下的人儿,也会把身体前倾,口中也吆喝着“驾驾”的声音,会引来身边人的注目。那赞许的,是因为的确也有同感,那投来白眼的,则是嫌弃那个人扰了自己看戏。

⑦小孩子,是在台下待不了几分钟的,趁着大人不注意,常常就偷偷跑到戏台柱子边上了,专门趴在戏台边看演员的一招一式。离得那么近,可能会影响到戏台上的表演,就会有管事的人,把小孩子轻轻撵下去。也有的小孩子会跑到后台去,看演员化妆卸妆。

⑧8岁那年,我迷恋上了乡戏,常常会在台下看呆。台上的一颦一笑,让我为之倾倒。我想象着自己是铁面无私的包公,断清人间不平事;我是英姿飒爽的穆桂英,带领杨家女将征战沙场;我是那美丽痴情的王宝钏,为生命里的那一个叫薛平贵的男子在寒窑苦守18年;我是那灵巧剔透的红娘,为我家莺莺小姐把终身大事争,全不顾执拗的老夫人如何拷打……那飘逸的戏服、美丽的刺绣、翻飞的水袖、金灿灿的凤冠、俊美的扮相,深深牵引我心。?

14.体会下列句中加点词语的表达效果。(3分)

还未开始唱,哪个村子来了戏班子的消息就已经在附近几个村庄里传开了,常常是大家奔走相告,相邀在白天或者晚上听戏去。

15.请从人物描写的角度赏析下列句中画线的部分。(3分)

当台上演员手执马鞭子做骑马状态的时候,台下的人儿,也会把身体前倾,口中也吆喝着“驾驾”的声音。

16.第⑤段运用了何种写作手法?有什么作用?(3分)

17.文章第⑧段写“我”幻想自己就是戏文中的人物,有何用意?(2分)

18.文章以“醉美乡戏”为题,有何妙处?(3分)

(三)阅读下文,完成19~23题。(15分)

长杆大碗唢呐震天响

张亚宁

一声长号,穿出沟壑,越过山梁,在空旷无边的陕北高原上激昂回荡。大碗唢呐音色明亮,粗犷悍实。厚铜圆板锤打而成的锣面正中凸出馒头状,低音浑厚,高音挺拔。小巧玲珑的棍子敲打着小扁鼓,高低快慢,铿锵有力。一对锃亮的小镲,毫不落后,有节有奏。

这就是让你听着如痴如醉终生难忘的子长唢呐。欢快时如火如荼,悲凉时如诉如泣。

有时,整个村子都披上彩色的喜装。迎人的送人的喜气满面,前奔后窜的小孩子,拄拐杖的老婆老汉,闪着大花眼的靓婆姨,俏皮的帅气后生,羞羞答答的俊囡囡,都来看热闹沾喜气。长号仰天长啸,鞭炮齐鸣。鼓手奋力地打着红边牛皮鼓,双镲激情相拥,铜锣一锤穿过人心,这时的唢呐手忘记了一切,两腮忽凸忽陷,突如高山之巅,突如万丈深渊。喜气的曲子吹红了新嫁娘的脸,吹笑了二不愣后生。

陕北的正月天热闹非凡。几百个唢呐手组合成一个巨大的方阵,声音宏大,气势壮观。不论婀娜多姿、柔情似水的女子们,还是豪放不羁、激情万丈的男人们都被奔放的舞步、旷达的歌喉、震天的唢呐吸引,情不自禁地手舞足蹈。唢呐手放手流失常年劳动的艰辛,双手紧握长杆唢呐,手指如跳跃的珠子,在用于唢呐调音的木杆上灵活舞蹈。他们用一声声震耳欲聋的调子吹出率性豪放的笑脸,用一曲曲欢快委婉的曲子驱走高原亘古的苍凉,用一股股节奏鲜明的声音奏出农家人鲜亮美好的日子。

有时,唢呐人围在一起吹奏,周围来的人去的人潸然泪下。唢呐手是那最后的歌手。一连三四天,唢呐声断断续续,把往日浓浓幸福的小院吹打得凄凉无比。太阳的光线越发黑暗,树杈上的飞鸟,菜畦的鸡鸭,圈舍里的牛羊一一顿然屏息,直到把逝者埋葬在深厚的黄土地里。邻居们不觉期待几天后唢呐的最后一声长号,把所有的悲伤吹响在空旷的天空,慢慢散去,直至无影无踪。

红皮鼓一敲,唢呐手紧随吹起。几十个壮实汉子光着膀子,吹奏着唢呐上山下沟,似乎把心底最大的愿望通过清脆的唢呐声传给远在天境的玉皇大帝。楼轿跑到哪儿,唢呐手紧跟着奔跑吹打,那种叫人叫绝的呐喊声不变。这种独树一帜的祈雨方式在陕北的其他县区难得一见。那种委婉、怜悯的哀求,一声声牵人心肠的声音把上天的风雨雷电神圣一一感动,把恩赐献给这块贫瘠而肥沃的土地,降下甘露,滋润这里最可亲可敬的人们。

枯焦苍凉的陕北大地,如果没有唢呐声的滋养,这块土地上的人们何以繁衍生息?在这种看似散漫且集聚的唢呐声中,融汇和聚集了一代又一代的子长人的心声,其实无论沧海桑田,子长唢呐的纯声总是婉转动听,绵绵延长,它把生活的赞歌吹奏到灿烂多彩的星空,激起人们热爱生活热爱生命的强烈愿望。

魅力无限的子长唢呐,谁听谁醉,谁看谁迷。在陕北浓厚的文化画卷中,子长唢呐添写了浓墨重彩的一笔。

过去,吹奏唢呐只是谋生的一门行当,被人瞧不起,生活中不与唢呐艺人同席,嫁女不嫁唢呐手。如今,已是受人们青睐的香饽饽。唢呐艺人有着更高的文化水平,唢呐吹奏者由原来的一百余人发展到几千人。唢呐艺人在过去传统的演奏形式上融入了现代舞蹈、西洋乐器,使子长唢呐更加活跃。就是这种烙印着浓厚的民族色彩的乐器吹了几个世纪,吹响了陕北,吹出了国门,像一朵盛开在陕北洼地里最为鲜艳的山丹丹。

19.“子长唢呐”有何特征?请简要概括。(4分)

20.下列句子运用了何种修辞手法?有什么表达效果?(3分)

唢呐手放手流失常年劳动的艰辛,双手紧握长杆唢呐,手指如跳跃的珠子,在用于唢呐调音的木杆上灵活舞蹈。

21.请分析下列句子在文中的作用。(3分)

太阳的光线越发黑暗,树杈上的飞鸟,菜畦的鸡鸭,圈舍里的牛羊一一顿然屏息。

22.“这种独树一帜的祈雨方式在陕北的其他县区难得一见”中的“这种独树一帜的祈雨方式”具体指什么?(2分)

23.文章最后一段为什么写“过去,吹奏唢呐只是谋生的一门行当,被人瞧不起,生活中不与唢呐艺人同席,嫁女不嫁唢呐手?”(3分)

三、写作(50分)

24.请以“家乡的 ”为题写一篇作文。要求:在横线处填写家乡的某种风物,补全题目;文体不限,诗歌除外;不少于600字。

第一单元综合素质检测

1.A(B.“塞”应读作“sè”;C.“绊”应读作“bàn”;D.“冗”应读作“rǒnɡ”。)

2.C(A.“擀”应写作“斡”;B.“憾”应写作“撼”;D.“砌”应写作“彻”。)

3.D(叹为观止:赞美看到的事物好到极点。用在句中感彩不恰当。)

4.A(B.“全面”调到“禁止”前面;C.删去“随着”或“使”; D.“致辞”与“出席”位置互换。)

5.B(B项句子运用了比喻和反复的修辞手法。)

6.示例:回望来时的路,我整颗心都会热血沸腾,原来,激情是那么重要。

7.(1)B[《傅雷家书》收录了1954年至1966年间傅雷及其夫人写给两个儿子(主要是长子傅聪)的家信。] (2)①高兴的原因是:孩子艺术上的进步,中文并没有退步;惆怅的原因是:眼看孩子被人剥削,像小时候被强暴欺凌一样,使父母又疼又怜惜。②做艺术和学问,只要脚踏实地地下苦功夫,就能有真正的成就。

8.(1)①元宵节 ②重阳节 (2)菊本是天然花卉,因其花色五彩缤纷且傲霜怒放而形成赏菊赞菊的菊文化。菊是长寿之花,又为文人们赞美作凌霜不屈的象征。

(3)示例:一家人在一起过节,融洽了亲情,拉近了距离,爸爸妈妈多想和你聊聊天啊,不要再玩手机了。

9.“这一天我不钓虾,东西也少吃。”表明“我”的情绪很低落,原因是“我”想看社戏却遇到了波折;“我的很重的心忽而轻松了,身体也似乎舒展到说不出的大。”表明“我”的心情得到了极大的放松,原因是“我”看社戏的愿望得到实现。

10.波折:外祖母担心;转机:八叔的大船回来了。

11.①“一哄的”一词表现了孩子们去看社戏的急切心情。②“飞一般”一词表现了船行的速度非常快。

12.①文章写去看社戏前遇到了很多波折,最后这些波折还是一个个得到了解决。并最终带着轻松、愉快的心情开始了行程。②主要表现在孩子们很高的驾船技巧上。③孩子们虽然年龄很小,但在坐船及开船的安排上却显得十分老练。

13.当“我”看社戏遇到波折时,双喜大悟似的提议。——表现了双喜的聪明。当外祖母担心都是孩子们时,双喜大声打包票。——表现了双喜的反应灵敏,考虑周到,善解人意,办事果断。

14.“奔走相告”一词生动地写出大家奔跑着相互转告来了戏班子的消息,表达了大家的喜悦之情,也为后文写去看戏的路上的人熙熙攘攘做铺垫。

15.示例:运用动作描写,生动形象地描写出台下的人儿随着演员的表情动作而变化着神色,表达了他们对乡戏的痴迷和喜爱。

16.对比。作者把“山东梆子”“河南豫剧”和“昆曲”“京剧”进行对比,突出了“山东梆子”“河南豫剧”曲调豪放嘹亮,唱词念白直爽的特点,表达了乡村人对“山东梆子”“河南豫剧”的喜爱之情。

17.表现“我”对乡戏的迷恋。

18.标题“醉美乡戏”是文章的叙事线索,起穿针引线的作用;标题“醉美乡戏”中“醉美”二字点明了文章的主题,表达了作者对乡戏的迷恋和喜爱之情,“乡戏”二字交代了文章叙述的主要对象。

19.音色明亮,粗犷悍实;欢快时如火如荼,悲凉时如诉如泣。

20.比喻。把“唢呐手手指”比作“跳跃的珠子”,生动形象地写出唢呐手演奏技术的高超,字里行间流露出作者对唢呐手由衷的赞美之情。

21.运用景物描写(自然环境描写),渲染了小院内凄凉无比的氛围,烘托了悲伤的心情。

22.楼轿跑到哪儿,唢呐手紧跟着奔跑吹打,那种叫人叫绝的呐喊声不变。

23.最后一段写过去唢呐只是谋生行当,被人瞧不起,是了为突出如今唢呐已是受人们青睐的香饽饽,也为后文写唢呐这一具有浓厚民族色彩的乐器吹出国门做铺垫。

24.作文示例:

家乡的长寿面

家乡没有什么特别的吃食,唯有枇杷最为出名。但我对枇杷一向不怎么感兴趣,对过年时才吃的长寿面却念念不忘。大概是物以稀为贵,随处可见的枇杷激不起我的食欲,而长寿面则是难得一吃吧。?

家乡的长寿面其实也没有什么特别之处,面都是自家擀的。虽叫作长寿面,但也没夸张到一根面能烧一整碗的程度,就是很普通的面——不过度糯,也不会显得硬,很有嚼劲。人们喜欢在面上放上一些笋干。家乡靠山,竹笋都是山上野生的挖下来,晒干了放在家中。那笋干不说脆,但就是很劲道。奶奶是我们家的“主厨”,她烧面时先烧水,水开后把面放下去煮。奶奶的配方中,不存在调味先后的概念,她把香油、酱油等调味的东西一并放在碗中,然后再将面连同汤一起倒进碗中。?

记得小时候每到过年,正月初一早上的那一碗长寿面是我的最爱。喜欢赖床的小孩唯有在那天才会早起,眼巴巴地等着奶奶烧好的长寿面。她在腾腾热气中淡定地下面,我则是在一旁急得上蹿下跳。终于等到面做好,我立马捧起脸大的碗吃起来。“呼噜呼噜”的吃面声大得惊人!大人们总是笑我,说我猴急得跟什么似的,好像生怕别人跟我抢。吃成花猫的我竟也没抬头反驳,只顾低头吃面,他们笑得更加开心了。?

前些年,我每次回老家总会让奶奶帮我做一碗长寿面。即使不是过年,我也想尝尝长寿面的味道。?

但越往后,我越觉得不对。?

什么不对呢?味道不对了。?

面依旧是那个手擀面,笋干也是前不久晒干的。奶奶还是同样的烧法,但总有些东西已经悄悄改变了。?

无论是自己吃面时不再“呼噜”作响而改为文雅的吃态,还是周围不再有一群谈天的大人,总归是变了。?

也许我期盼的不是长寿面那美好的味道,而是往昔过年时的欢乐场景吧。人总会长大,但长大,就总付出些代价,或许是一份天真,或许是一份欢乐。?

现在的我越来越不敢吃长寿面了,不知是不想吃,还是不敢面对那明明是过年却依旧冷清的家。

一、积累与运用(26分)

1.下列词语中加点字的注音完全正确的一项是( )(2分)

A.疏朗(shū) 焚身(fén)

归省(xǐnɡ) 亢奋(kànɡ)

B.闭塞(sài) 严峻(jùn)

乡绅(shēn) 瞳仁(tónɡ)

C.褪色(tuì) 羁绊(pàn)

争讼(sònɡ) 怅惘(wǎnɡ)

D.糜子(méi) 嘱咐(zhǔ)

磅礴(pánɡ) 冗杂(lǒnɡ)

2.下列词语书写没有错误的一项是( )(2分)

A.擀旋 恬静 暖融融 不甚了然

B.震憾 点缀 马前卒 人情世故

C.怠慢 燎原 熙熙然 垂珠联珑

D.屹立 好歹 破落户 大砌大悟

3.下列句子中加点成语使用有误的一项是( )(2分)

A.随着管理人员的一声吆喝,热闹的讨价还价声戛然而止。

B.国庆节当天,由中国铁路沈阳局集团有限公司沈阳客运段担当乘务的G1226次列车张灯结彩,一片欢声笑语。

C.《人民日报》对于黄渤的《一出好戏》给出了“知难而上,值得深思,潸然泪下,精彩”这14个字的评价,可谓意味深长。

D.2018年10月11~12日,美国佛罗里达州巴拿马城,飓风“迈克尔”席卷当地,大秀威力,街头一片狼藉,令人叹为观止。

4.下列句子没有语病的一项是( )(2分)

A.港珠澳大桥开通以来,珠海交警港珠澳大桥珠海公路口岸大队实施24小时勤务模式,全力维护交通安全畅通。

B.《西安市控制吸烟管理办法》明确规定,室内公共场所、公共交通工具及相关公共场所的室外区域将禁止全面吸烟。

C.随着留学生人数的逐年攀升和国内吸引人才政策的不断推出,使我们相信,海外学子归国潮将会持续相当长的时期。

D.“新业态赋能新时代——2018文化产业与城市发展论坛”在苏州相城高铁新城举行,“人民网”总裁叶蓁蓁致辞并出席。

5.对下列句子所运用的修辞手法判断有误的一项( )(2分)

A.有说笑的,有嚷的,夹着潺潺的船头激水的声音,在左右都是碧绿的豆麦田地的河流中,飞一般径向赵庄前进了。(夸张)

B.百十个腰鼓发出的沉重响声,碰撞在四野长着酸枣树的山崖上,山崖蓦然变成牛皮鼓面了,只听见隆隆,隆隆,隆隆。(比喻、排比)

C.但或者因为高等动物了的缘故罢,黄牛水牛都欺生,敢于欺侮我,因此我也总不敢走近身。(拟人)

D.黄土高原啊,你生养了这些元气淋漓的后生;也只有你,才能承受如此惊心动魄的搏击!多水的江南是易碎的玻璃,在那儿,打不得这样的腰鼓。(拟人、对比)

6.仔细阅读下列语段,在横线上补写恰当的句子,使之与前后句子构成排比。(3分)

回望来时的路,我整颗心都会波澜不惊,原来,宁静是那么美好; ;回望来时的路,我整颗心都会意气风发,原来,梦想是那么重要。

7.名著阅读。(6分)

(1)下列表述有误的一项是( )(2分)

A.傅雷一生翻译的法国文学和艺术作品中,最具代表性的是巴尔扎克的《欧也妮·葛朗台》和罗曼·罗兰的《约翰·克利斯朵夫》。

B.《傅雷家书》收录了1954年至1966年间傅雷及其夫人写给两个儿子(主要是次子傅敏)的家信。

C.傅雷认为,无论从事什么职业,做人是第一位的。因此,《傅雷家书》首先强调的,是一个年轻人如何做人的问题。

D.在1954年3月24日上午的一封家信中,傅雷表明了自己生活的准则,学问第一,艺术第一,真理第一。

(2)阅读下列语段,回答问题。(4分)

每次接读来信,总是说不出的兴奋、激动、喜悦、感慨、惆怅!最近报告美澳演出的两信,我看了在屋内屋外尽兜圈子,多少的感触使我定不下心来。人吃人的残酷和丑恶的把戏多可怕!你辛苦了四五个月落得两手空空,我们想到就心痛。固然你不以求利为目的,做父母的也从不希望你发什么洋财,——而且还一向鄙视这种思想;可是那些中间人凭什么来霸占艺术家的劳动所得呢!眼看孩子被人剥削到这个地步,像你小时候被强暴欺凌一样,使我们对你又疼又怜惜,对那些吸血鬼又气又恼,恨得牙痒痒的!相信早晚你能从魔掌之下挣脱出来,不再做鱼肉。巴尔扎克说得好:社会踩不死你,就跪在你面前。在西方世界,不经过天翻地覆的革命,这种丑剧还得演下去呢。当然四个月的巡回演出在艺术上你得益不少,你对许多作品又有了新的体会,深入下一步。可见唯有艺术和学问从来不辜负人:花多少劳力,用多少苦功,拿出多少忠诚和热情,就得到多少收获与进步。写到这儿,想起你对新出的莫扎特唱片的自我批评,真是高兴。一个人停滞不前才会永远对自己的成绩满意。

①傅雷接到儿子的来信既高兴又惆怅,其原因分别是什么?(2分)

②结合上下文,品味画线句子在文中的含义。(2分)

8.综合性学习。(7分)

盐淮中学八(2)班级开展以“传统节日与民俗文化”为主题的综合性学习活动,请完成下列任务。

(1)下列是同学们搜集的节日对联,请写出对应的传统节日。(2分)

①银花火树开佳节;紫气丹光拥玉台。( )

②三径归时秋菊在;满城近日雨风多。( )

(2)阅读下列材料,探究重阳节赏菊习俗形成的原因。(2分)

重阳日,历来就有赏菊花的风俗,所以古来又称菊花节。赏菊习俗源于菊文化。菊本是天然花卉,因其花色五彩缤纷且傲霜怒放而形成赏菊赞菊的菊文化。农历九月俗称菊月,节日举办菊花大会,倾城的人潮赴会赏菊。从三国魏晋以来,重阳聚会饮酒、赏菊赋诗已成时尚。在中国古俗中,菊花象征长寿。菊是长寿之花,又为文人们赞美作凌霜不屈的象征。

(3)端午节的中午,家人团聚,—起热热闹闹地过节,可是弟弟却一直低头玩手机。爸爸妈妈批评他,他却说:“年年都围在一起吃粽子,有什么意思,还不如玩手机呢!”此时,你想对他说些什么呢?(3分)

二、阅读与理解(44分)

(一)阅读下列选段,完成9~13题。(15分)

总之,是完了。到下午,我的朋友都去了,戏已经开场了,我似乎听到锣鼓的声音,而且知道他们在戏台下买豆浆喝。

这一天我不钓虾,东西也少吃。母亲很为难,没有法子想。到晚饭时候,外祖母也终于觉察了,并且说我应当不高兴,他们太怠慢,是待客的礼数里从来没有的。吃饭之后,看过戏的少年们也都聚拢来了,高高兴兴的来讲戏。只有我不开口;他们都叹息而且表同情。忽然间,一个最聪明的双喜大悟似的提议了,他说,“大船?八叔的航船不是回来了么?”十几个别的少年也大悟,立刻撺掇起来,说可以坐了这航船和我一同去。我高兴了。然而外祖母又怕都是孩子,不可靠;母亲又说是若叫大人一同去,他们白天全有工作,要他熬夜,是不合情理的。在这迟疑之中,双喜可又看出底细来了,便又大声的说道,“我写包票!船又大;迅哥儿向来不乱跑;我们又都是识水性的!”

诚然!这十多个少年,委实没有一个不会凫水的,而且两三个还是弄潮的好手。

外祖母和母亲也相信,便不再驳回,都微笑了。我们立刻一哄的出了门。

我的很重的心忽而轻松了,身体也似乎舒展到说不出的大。一出门,便望见月下的平桥内泊着一支白篷的航船,大家跳下船,双喜拔前篙,阿发拔后篙,年幼的都陪我坐在舱中,较大的聚在船尾。母亲送出来吩咐“要小心”的时候,我们已经点开船,在桥石上一磕,退后几尺,即又上前出了桥。于是架起两支橹,一支两人,一里一换,有说笑的,有嚷的,夹着潺潺的船头激水的声音,在左右都是碧绿的豆麦田地的河流中,飞一般径向赵庄前进了。

9.选文写了“我”两种截然不同的情绪,试结合具体语句分析这两种情绪及形成原因。(4分)

10.选文写了“我”看戏前遇到的波折和转机,按要求填写下表。(2分)

波折 转机

没船

写包票

11.分析下列句中加点词语的表达效果。(4分)

①我们立刻一哄的出了门。

②……在左右都是碧绿的豆麦田地的河流中,飞一般径向赵庄前进了。

12.下列成语是对选文有关内容的理解,请结合具体内容加以分析。(3分)

①好事多磨 ②熟能生巧 ③少年老成

13.选文中的“双喜”是一个怎样的人?请结合选文内容简析。(2分)

(二)阅读下文,完成14~18题。(14分)

醉美乡戏

苏美玲

①自记事起,就知道乡下时兴请戏班子。常常是春秋季的农闲或者春节时候,或者谁家发了大财、老人过大寿、孩子考上了重点大学,就会请戏班子来村子里唱上几天。

②戏台子就设在村子里的土台子上或地段开阔处,很是简陋。由四根木柱撑起,上搭白色帆布篷,再用几条鲜艳的各色布条点缀,这样,戏台子就成型了。

③还未开始唱,哪个村子来了戏班子的消息就已经在附近几个村庄里传开了,常常是大家奔走相告,相邀在白天或者晚上听戏去。于是就拿了小板凳小马扎,看戏去。路上熙熙攘攘的人,像赶年集一般热闹。

④台上,装扮新鲜的演员在尽情演绎着一出出故事;台下,人头攒动,卖瓜子、糖球、玉米、酥果等的小商贩在人群里来回小声吆喝着。来听戏的人中,老辈人和妇女最多,他们爱听戏,听得如痴如醉。小孩子也多,孩子们大多听不懂戏词,看不懂戏情,但不妨碍他们去听戏,他们可以看热闹或者缠住大人们给买点零吃。因为在看戏时,大人们是慷慨的,面对着那么多听戏的乡亲们,是不好意思驳了孩子的要求或者打骂孩子的。

⑤那时候,听得最多的是“山东梆子”“河南豫剧”,这两个戏曲的曲调,多豪放嘹亮,唱词念白直爽,不似昆曲那样温婉清愁,也不像京剧那样精致讲究。所以,很合乡村人的口味。

⑥大人们看得痴迷,常会随着演员的表情动作而变化着神色。当台上演员手执马鞭子做骑马状态的时候,台下的人儿,也会把身体前倾,口中也吆喝着“驾驾”的声音,会引来身边人的注目。那赞许的,是因为的确也有同感,那投来白眼的,则是嫌弃那个人扰了自己看戏。

⑦小孩子,是在台下待不了几分钟的,趁着大人不注意,常常就偷偷跑到戏台柱子边上了,专门趴在戏台边看演员的一招一式。离得那么近,可能会影响到戏台上的表演,就会有管事的人,把小孩子轻轻撵下去。也有的小孩子会跑到后台去,看演员化妆卸妆。

⑧8岁那年,我迷恋上了乡戏,常常会在台下看呆。台上的一颦一笑,让我为之倾倒。我想象着自己是铁面无私的包公,断清人间不平事;我是英姿飒爽的穆桂英,带领杨家女将征战沙场;我是那美丽痴情的王宝钏,为生命里的那一个叫薛平贵的男子在寒窑苦守18年;我是那灵巧剔透的红娘,为我家莺莺小姐把终身大事争,全不顾执拗的老夫人如何拷打……那飘逸的戏服、美丽的刺绣、翻飞的水袖、金灿灿的凤冠、俊美的扮相,深深牵引我心。?

14.体会下列句中加点词语的表达效果。(3分)

还未开始唱,哪个村子来了戏班子的消息就已经在附近几个村庄里传开了,常常是大家奔走相告,相邀在白天或者晚上听戏去。

15.请从人物描写的角度赏析下列句中画线的部分。(3分)

当台上演员手执马鞭子做骑马状态的时候,台下的人儿,也会把身体前倾,口中也吆喝着“驾驾”的声音。

16.第⑤段运用了何种写作手法?有什么作用?(3分)

17.文章第⑧段写“我”幻想自己就是戏文中的人物,有何用意?(2分)

18.文章以“醉美乡戏”为题,有何妙处?(3分)

(三)阅读下文,完成19~23题。(15分)

长杆大碗唢呐震天响

张亚宁

一声长号,穿出沟壑,越过山梁,在空旷无边的陕北高原上激昂回荡。大碗唢呐音色明亮,粗犷悍实。厚铜圆板锤打而成的锣面正中凸出馒头状,低音浑厚,高音挺拔。小巧玲珑的棍子敲打着小扁鼓,高低快慢,铿锵有力。一对锃亮的小镲,毫不落后,有节有奏。

这就是让你听着如痴如醉终生难忘的子长唢呐。欢快时如火如荼,悲凉时如诉如泣。

有时,整个村子都披上彩色的喜装。迎人的送人的喜气满面,前奔后窜的小孩子,拄拐杖的老婆老汉,闪着大花眼的靓婆姨,俏皮的帅气后生,羞羞答答的俊囡囡,都来看热闹沾喜气。长号仰天长啸,鞭炮齐鸣。鼓手奋力地打着红边牛皮鼓,双镲激情相拥,铜锣一锤穿过人心,这时的唢呐手忘记了一切,两腮忽凸忽陷,突如高山之巅,突如万丈深渊。喜气的曲子吹红了新嫁娘的脸,吹笑了二不愣后生。

陕北的正月天热闹非凡。几百个唢呐手组合成一个巨大的方阵,声音宏大,气势壮观。不论婀娜多姿、柔情似水的女子们,还是豪放不羁、激情万丈的男人们都被奔放的舞步、旷达的歌喉、震天的唢呐吸引,情不自禁地手舞足蹈。唢呐手放手流失常年劳动的艰辛,双手紧握长杆唢呐,手指如跳跃的珠子,在用于唢呐调音的木杆上灵活舞蹈。他们用一声声震耳欲聋的调子吹出率性豪放的笑脸,用一曲曲欢快委婉的曲子驱走高原亘古的苍凉,用一股股节奏鲜明的声音奏出农家人鲜亮美好的日子。

有时,唢呐人围在一起吹奏,周围来的人去的人潸然泪下。唢呐手是那最后的歌手。一连三四天,唢呐声断断续续,把往日浓浓幸福的小院吹打得凄凉无比。太阳的光线越发黑暗,树杈上的飞鸟,菜畦的鸡鸭,圈舍里的牛羊一一顿然屏息,直到把逝者埋葬在深厚的黄土地里。邻居们不觉期待几天后唢呐的最后一声长号,把所有的悲伤吹响在空旷的天空,慢慢散去,直至无影无踪。

红皮鼓一敲,唢呐手紧随吹起。几十个壮实汉子光着膀子,吹奏着唢呐上山下沟,似乎把心底最大的愿望通过清脆的唢呐声传给远在天境的玉皇大帝。楼轿跑到哪儿,唢呐手紧跟着奔跑吹打,那种叫人叫绝的呐喊声不变。这种独树一帜的祈雨方式在陕北的其他县区难得一见。那种委婉、怜悯的哀求,一声声牵人心肠的声音把上天的风雨雷电神圣一一感动,把恩赐献给这块贫瘠而肥沃的土地,降下甘露,滋润这里最可亲可敬的人们。

枯焦苍凉的陕北大地,如果没有唢呐声的滋养,这块土地上的人们何以繁衍生息?在这种看似散漫且集聚的唢呐声中,融汇和聚集了一代又一代的子长人的心声,其实无论沧海桑田,子长唢呐的纯声总是婉转动听,绵绵延长,它把生活的赞歌吹奏到灿烂多彩的星空,激起人们热爱生活热爱生命的强烈愿望。

魅力无限的子长唢呐,谁听谁醉,谁看谁迷。在陕北浓厚的文化画卷中,子长唢呐添写了浓墨重彩的一笔。

过去,吹奏唢呐只是谋生的一门行当,被人瞧不起,生活中不与唢呐艺人同席,嫁女不嫁唢呐手。如今,已是受人们青睐的香饽饽。唢呐艺人有着更高的文化水平,唢呐吹奏者由原来的一百余人发展到几千人。唢呐艺人在过去传统的演奏形式上融入了现代舞蹈、西洋乐器,使子长唢呐更加活跃。就是这种烙印着浓厚的民族色彩的乐器吹了几个世纪,吹响了陕北,吹出了国门,像一朵盛开在陕北洼地里最为鲜艳的山丹丹。

19.“子长唢呐”有何特征?请简要概括。(4分)

20.下列句子运用了何种修辞手法?有什么表达效果?(3分)

唢呐手放手流失常年劳动的艰辛,双手紧握长杆唢呐,手指如跳跃的珠子,在用于唢呐调音的木杆上灵活舞蹈。

21.请分析下列句子在文中的作用。(3分)

太阳的光线越发黑暗,树杈上的飞鸟,菜畦的鸡鸭,圈舍里的牛羊一一顿然屏息。

22.“这种独树一帜的祈雨方式在陕北的其他县区难得一见”中的“这种独树一帜的祈雨方式”具体指什么?(2分)

23.文章最后一段为什么写“过去,吹奏唢呐只是谋生的一门行当,被人瞧不起,生活中不与唢呐艺人同席,嫁女不嫁唢呐手?”(3分)

三、写作(50分)

24.请以“家乡的 ”为题写一篇作文。要求:在横线处填写家乡的某种风物,补全题目;文体不限,诗歌除外;不少于600字。

第一单元综合素质检测

1.A(B.“塞”应读作“sè”;C.“绊”应读作“bàn”;D.“冗”应读作“rǒnɡ”。)

2.C(A.“擀”应写作“斡”;B.“憾”应写作“撼”;D.“砌”应写作“彻”。)

3.D(叹为观止:赞美看到的事物好到极点。用在句中感彩不恰当。)

4.A(B.“全面”调到“禁止”前面;C.删去“随着”或“使”; D.“致辞”与“出席”位置互换。)

5.B(B项句子运用了比喻和反复的修辞手法。)

6.示例:回望来时的路,我整颗心都会热血沸腾,原来,激情是那么重要。

7.(1)B[《傅雷家书》收录了1954年至1966年间傅雷及其夫人写给两个儿子(主要是长子傅聪)的家信。] (2)①高兴的原因是:孩子艺术上的进步,中文并没有退步;惆怅的原因是:眼看孩子被人剥削,像小时候被强暴欺凌一样,使父母又疼又怜惜。②做艺术和学问,只要脚踏实地地下苦功夫,就能有真正的成就。

8.(1)①元宵节 ②重阳节 (2)菊本是天然花卉,因其花色五彩缤纷且傲霜怒放而形成赏菊赞菊的菊文化。菊是长寿之花,又为文人们赞美作凌霜不屈的象征。

(3)示例:一家人在一起过节,融洽了亲情,拉近了距离,爸爸妈妈多想和你聊聊天啊,不要再玩手机了。

9.“这一天我不钓虾,东西也少吃。”表明“我”的情绪很低落,原因是“我”想看社戏却遇到了波折;“我的很重的心忽而轻松了,身体也似乎舒展到说不出的大。”表明“我”的心情得到了极大的放松,原因是“我”看社戏的愿望得到实现。

10.波折:外祖母担心;转机:八叔的大船回来了。

11.①“一哄的”一词表现了孩子们去看社戏的急切心情。②“飞一般”一词表现了船行的速度非常快。

12.①文章写去看社戏前遇到了很多波折,最后这些波折还是一个个得到了解决。并最终带着轻松、愉快的心情开始了行程。②主要表现在孩子们很高的驾船技巧上。③孩子们虽然年龄很小,但在坐船及开船的安排上却显得十分老练。

13.当“我”看社戏遇到波折时,双喜大悟似的提议。——表现了双喜的聪明。当外祖母担心都是孩子们时,双喜大声打包票。——表现了双喜的反应灵敏,考虑周到,善解人意,办事果断。

14.“奔走相告”一词生动地写出大家奔跑着相互转告来了戏班子的消息,表达了大家的喜悦之情,也为后文写去看戏的路上的人熙熙攘攘做铺垫。

15.示例:运用动作描写,生动形象地描写出台下的人儿随着演员的表情动作而变化着神色,表达了他们对乡戏的痴迷和喜爱。

16.对比。作者把“山东梆子”“河南豫剧”和“昆曲”“京剧”进行对比,突出了“山东梆子”“河南豫剧”曲调豪放嘹亮,唱词念白直爽的特点,表达了乡村人对“山东梆子”“河南豫剧”的喜爱之情。

17.表现“我”对乡戏的迷恋。

18.标题“醉美乡戏”是文章的叙事线索,起穿针引线的作用;标题“醉美乡戏”中“醉美”二字点明了文章的主题,表达了作者对乡戏的迷恋和喜爱之情,“乡戏”二字交代了文章叙述的主要对象。

19.音色明亮,粗犷悍实;欢快时如火如荼,悲凉时如诉如泣。

20.比喻。把“唢呐手手指”比作“跳跃的珠子”,生动形象地写出唢呐手演奏技术的高超,字里行间流露出作者对唢呐手由衷的赞美之情。

21.运用景物描写(自然环境描写),渲染了小院内凄凉无比的氛围,烘托了悲伤的心情。

22.楼轿跑到哪儿,唢呐手紧跟着奔跑吹打,那种叫人叫绝的呐喊声不变。

23.最后一段写过去唢呐只是谋生行当,被人瞧不起,是了为突出如今唢呐已是受人们青睐的香饽饽,也为后文写唢呐这一具有浓厚民族色彩的乐器吹出国门做铺垫。

24.作文示例:

家乡的长寿面

家乡没有什么特别的吃食,唯有枇杷最为出名。但我对枇杷一向不怎么感兴趣,对过年时才吃的长寿面却念念不忘。大概是物以稀为贵,随处可见的枇杷激不起我的食欲,而长寿面则是难得一吃吧。?

家乡的长寿面其实也没有什么特别之处,面都是自家擀的。虽叫作长寿面,但也没夸张到一根面能烧一整碗的程度,就是很普通的面——不过度糯,也不会显得硬,很有嚼劲。人们喜欢在面上放上一些笋干。家乡靠山,竹笋都是山上野生的挖下来,晒干了放在家中。那笋干不说脆,但就是很劲道。奶奶是我们家的“主厨”,她烧面时先烧水,水开后把面放下去煮。奶奶的配方中,不存在调味先后的概念,她把香油、酱油等调味的东西一并放在碗中,然后再将面连同汤一起倒进碗中。?

记得小时候每到过年,正月初一早上的那一碗长寿面是我的最爱。喜欢赖床的小孩唯有在那天才会早起,眼巴巴地等着奶奶烧好的长寿面。她在腾腾热气中淡定地下面,我则是在一旁急得上蹿下跳。终于等到面做好,我立马捧起脸大的碗吃起来。“呼噜呼噜”的吃面声大得惊人!大人们总是笑我,说我猴急得跟什么似的,好像生怕别人跟我抢。吃成花猫的我竟也没抬头反驳,只顾低头吃面,他们笑得更加开心了。?

前些年,我每次回老家总会让奶奶帮我做一碗长寿面。即使不是过年,我也想尝尝长寿面的味道。?

但越往后,我越觉得不对。?

什么不对呢?味道不对了。?

面依旧是那个手擀面,笋干也是前不久晒干的。奶奶还是同样的烧法,但总有些东西已经悄悄改变了。?

无论是自己吃面时不再“呼噜”作响而改为文雅的吃态,还是周围不再有一群谈天的大人,总归是变了。?

也许我期盼的不是长寿面那美好的味道,而是往昔过年时的欢乐场景吧。人总会长大,但长大,就总付出些代价,或许是一份天真,或许是一份欢乐。?

现在的我越来越不敢吃长寿面了,不知是不想吃,还是不敢面对那明明是过年却依旧冷清的家。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读