第三章 生命起源和生物进化 单元测试(含解析)

文档属性

| 名称 | 第三章 生命起源和生物进化 单元测试(含解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 222.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2020-04-23 20:46:15 | ||

图片预览

文档简介

单元测试

一、选择题

下列生物现象或知识解释不正确的是( )

A. 形成原始生命的摇篮是原始海洋

B. 种植豆科植物能提高土壤肥力

C. 食用含碘丰富的食物可以预防“大脖子病”

D. 一般而言,在越浅的地层中形成化石的生物越简单

下列说法中不正确的是( )

A. 在生物学里,果实的果皮是指种子外面的所有部分

B. 玉米种子的胚只有一片子叶,所以将玉米这样的植物称作单子叶植物

C. 裸子植物是植物界中最高等、最复杂的植物类群

D. 最原始、最低等、结构最简单的植物类群是藻类植物

自然、然界中每一种生物都受到周围很多其他生物的影响,例如:制作泡菜的发酵过程中,乳酸菌产生乳酸可以抑制各种微生物的生长,当乳酸积累达到一定浓度时,又会抑制同种个体的增殖,用生物学观点看上述例子,不合理的解释是( )

A. 生物之间是相互联系的,同时也是相互制约的

B. 生物和它周围的生物都存在你死我活的生存斗争

C. 此过程中,开始是异种生物之间的斗争,以后是同种生物之间的斗争

D. 地球上的每一种生物都有适合它生存的各自独特的本领,即生物的适应性

下列化石中为人类起源于古猿提供了直接证据的是( )

A. 始祖鸟化石 B. 古代猕猴的化石

C. 埃及发现的古猿头骨化石 D. 古代的金丝猴的化石

在农田中施用某种农药防治害虫,使用年数越长,效果越差.对这一现象的下列解释正确的是( )

A. 农药使害虫发生了抵抗农药的变异

B. 农药选择了害虫中能抵抗农药的变异

C. 害虫会自然发生并巩固农药的变异

D. 农药质量越来越差

据国外媒体报道,英国朴茨茅斯大学的戴夫·马蒂尔博士意外发现一块白垩纪四脚蛇化石,这使得它成为目前发现的最古老的蛇标本,或将帮助我们解答有关蛇进化的问题。下列叙述不正确的是

A. 化石是研究生物进化最直接的证据

B. 化石是指古代生物的遗体、遗物或生活痕迹

C. 通过对不同年代化石的比较,可推断出生物进化的趋势

D. 四脚蛇化石不能证明蛇是由古代蜥蜴进化来的

国际黑猩猩基因测序与分析联盟分析对比黑猩猩与人类的基因时,发现两者的相似程度达到96%以上。这个事例说明

A. 生物都有遗传和变异的特性

B. 人类和黑猩猩有较近的亲缘关系

C. 人类和黑猩猩的共同祖先是森林古猿

D. 人类是由黑猩猩经过漫长的年代进化而来的

以下是几种生物与人的细胞色素C中氨基酸的差别对比表。相关叙述不正确的是()

生物名称 黑猩猩 猕猴 狗 鸡 响尾蛇 金枪鱼 小麦 酵母菌

氨基酸差别(个) 0 1 11 13 14 21 35 44

A. 分子生物学为判断各种生物之间的亲缘关系提供了依据

B. 与人类亲缘关系最近的生物是黑猩猩

C. 与人类亲缘关系最远的动物是金枪鱼

D. 各种生物细胞色素C含量不同,说明它们的原始祖先不同

原始生命形成的场所是( )

A. 原始海洋 B. 原始大气 C. 原始森林 D. 火山口

家鸽、蚯蚓、青蛙、鲫鱼和草履虫是同学们已经了解和熟悉的动物,它们都有学习行为,按照其学习行为由简单到复杂的顺序排序,正确的是(?)

A. 草履虫、蚯蚓、青蛙、鲫鱼、家鸽

B. 草履虫、蚯蚓、鲫鱼、青蛙、家鸽

C. 草履虫、青蛙、蚯蚓、鲫鱼、家鸽

D. 草履虫、鲫鱼、青蛙、蚯蚓、家鸽

天天的妈妈用某种杀虫剂消灭蚊子,开始使用时效果还不错,但长期使用后,发现效果越来越差。造成这种现象最可能的原因是

A. 蚊子是活化石,适应能力特别强

B. 能抵抗杀虫剂的蚊子存活下来,且大量繁殖

C. 杀虫剂性能不稳定

D. 杀虫剂造成蚊子基因变异,使之产生抗药性

下列哪项不属于同源器官

A. B.

C. D.

脊椎动物的进化历程是??????????????????????????????????? (??? )

A. 鱼类→两栖类→爬行类→鸟类→哺乳类

B. 鱼类→两栖类→爬行类→鸟类和哺乳类

C. 鱼类→爬行类→两栖类→鸟类→哺乳类

D. 鱼类→两栖类和爬行类→鸟类→哺乳类

如图表示几个植物类群的进化关系。下列叙述不正确的是( )

A. 最先出现植物类群是甲

B. 乙和丙都是由甲进化来的

C. 戊最有可能是水生的

D. 丁的结构比丙的复杂

某些养殖场为了预防各种感染,将抗生素加入饲料中,导致肉禽蛋类食品中台有微量抗生素。长期食用含有抗生素的食品,体内细菌耐药性不断增强。下列说法错误的是

A. 没有抗药性的细菌会被淘汰 B. 具有抗药性的细菌大量繁殖

C. 抗生素使细菌产生了抗药性变异 D. 滥用抗生素会导致药效降低

关于生命起源不正确的叙述是( )

A. 生命起源于非生命物质 B. 生命起源于原始海洋

C. 生命起源于陆地 D. 生物进化不可逆转

如图所示的地层中发现了A、B两种生物化石,下列观点正确的是()

A. 生物A是由生物B进化来的 B. 生物A比生物B结构复杂

C. 生物A的个体数比生物B多 D. 生物A比生物B形体大

有一种兰花蜂,在繁殖季节,雄蜂专门采集兰花的香味物质。然后,许多雄蜂聚集在一起,同时将香气释放出来,吸引雌蜂前来交尾。对此现象的分析错误的是(?????? )

A. 兰花蜂的这种行为是长期自然选择的结果

B. 兰花的香味物质不是兰花蜂分泌的性外激素

C. 兰花与兰花蜂之间为捕食关系

D. 由于环境因素的影响,兰花的香味物质减少,会导致兰花蜂的数量减少

下列有关说法,不符合自然选择学说的是(??? )

A. 绝大多数生物都有过度繁殖的倾向

B. 生物为获得足食物和空间进行生存竞争

C. 环境变化造成生物出现定向变异

D. 自然选择就是适者生存,不适者被淘汰

按照达尔文的观点,奶牛产奶多是

A. 自然选择的结果 B. 人工选择的结果

C. 生存竞争的结果 D. 适应环境的结果

用达尔文的进化论观点分析,动物保护色的形成是(???? )

A. 环境变化的结果 B. 生存斗争的结果

C. 自然选择的结果 D. 人工选择的结果

关于人类起源的证据,下列说法正确的是()

A. 达尔文的进化论能证明人类的起源

B. 古书籍关于人类的传说都证明了人类的起源

C. 古人类的化石,包括遗体、遗物和遗痕,是人类进化的直接证据

D. 通过模拟实验可以证明人类的起源(??)

“春种一粒粟,秋收万颗籽”。用达尔文的自然选择理论来说,这个现象属于()

A. ?生物对环境的适应性 B. ?长期的生存斗争

C. ?过度繁殖 D. ?适者生存,不适者被淘汰

下列说法不符合达尔文进化观点的是( )

A. 兔和狼之间相互选择 B. 兔和狼之间存在生存斗争

C. 兔和狼都有遗传和变异 D. 强壮的狼所生后一代一定很强壮

下图所示的进化树,简要表示了几种生物之间的亲缘关系。从进化树我们可以推测

A. a、b、c、d四种生物的共同祖先是e

B. 在地层中出现最早的生物是e

C. 较a和e而言,a、b间的亲缘关系更近

D. a一定比c高等

二、填空题

如图是用来研究生命起源的化学进化过程中的一个模拟实验装置,请据图回答下列问题

(1)此实验装置是美国青年学者________设计的。

(2)A装置里的气体相当于________,与现在的大气成分相比,主要区别是其不含________。正负电极接通进行火花放电,是模拟自然界的________。

(3)C装置里的液体相当于________,实验后可检测到其中含有________等有机小分子物质。

(4)此实验表明:在生命起源的化学进化过程中,从________生成有机小分子物质是完全可能的。

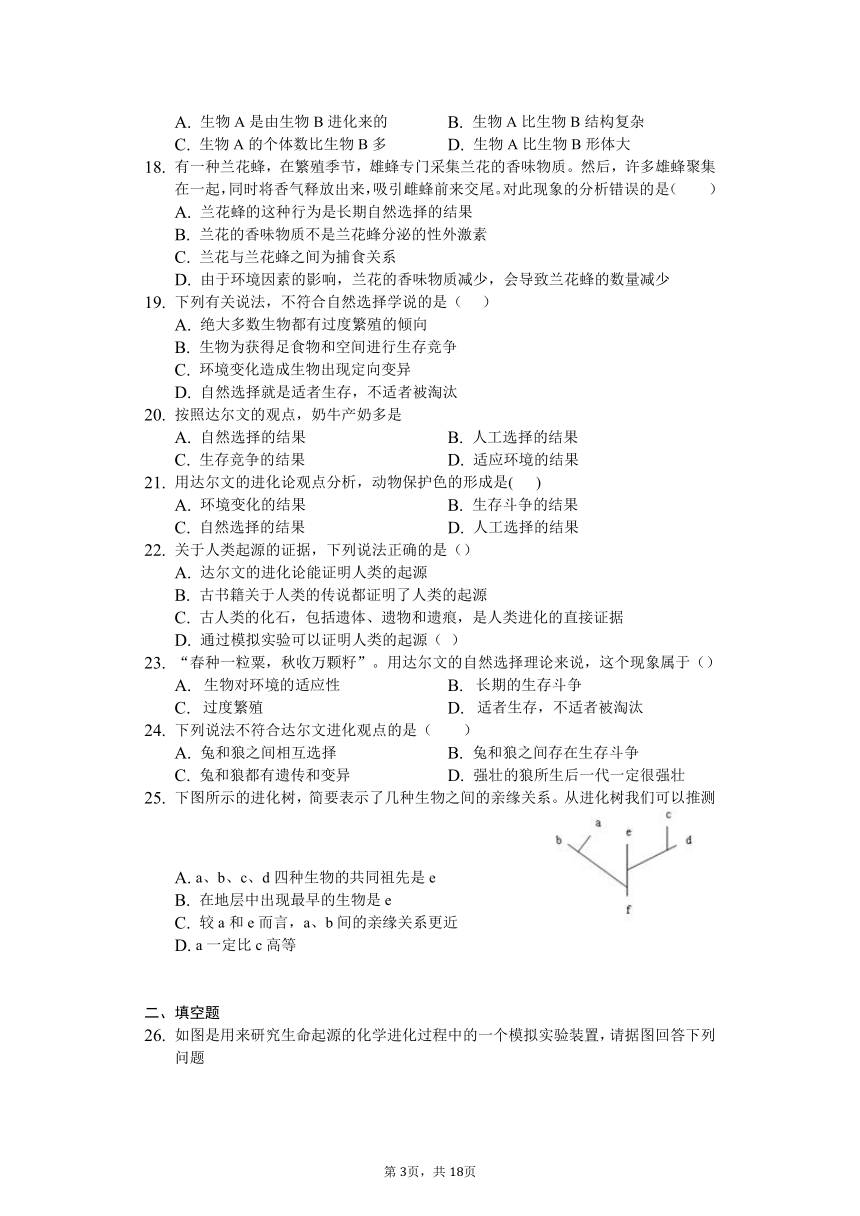

如图为一块马铃薯甲虫成灾区域先后使用两种杀虫剂的实验结果曲线图,请据图回答下列问题.

(1)从图中可以看到,使用某种杀虫剂消灭害虫,开始使用的一至三年效果较 ,后来随着年限延长,杀虫剂效果越来越 .

(2)用达尔文的自然选择学说来解释以上的现象:

①害虫抗药性越来越强是因为杀虫剂对害虫起了 作用.在此过程中,能生存下来的个体一般具有一些微小的 ,即抗药性.②从图中曲线可以看出,使用杀虫剂1后的第六年,害虫适应了具有杀虫剂的环境,这种适应的形成是 的结果.当第七年使用杀虫剂2时,害虫由于不适应改变了的环境而大量死亡,经过再次积累,新的适应环境 逐渐繁殖起来.

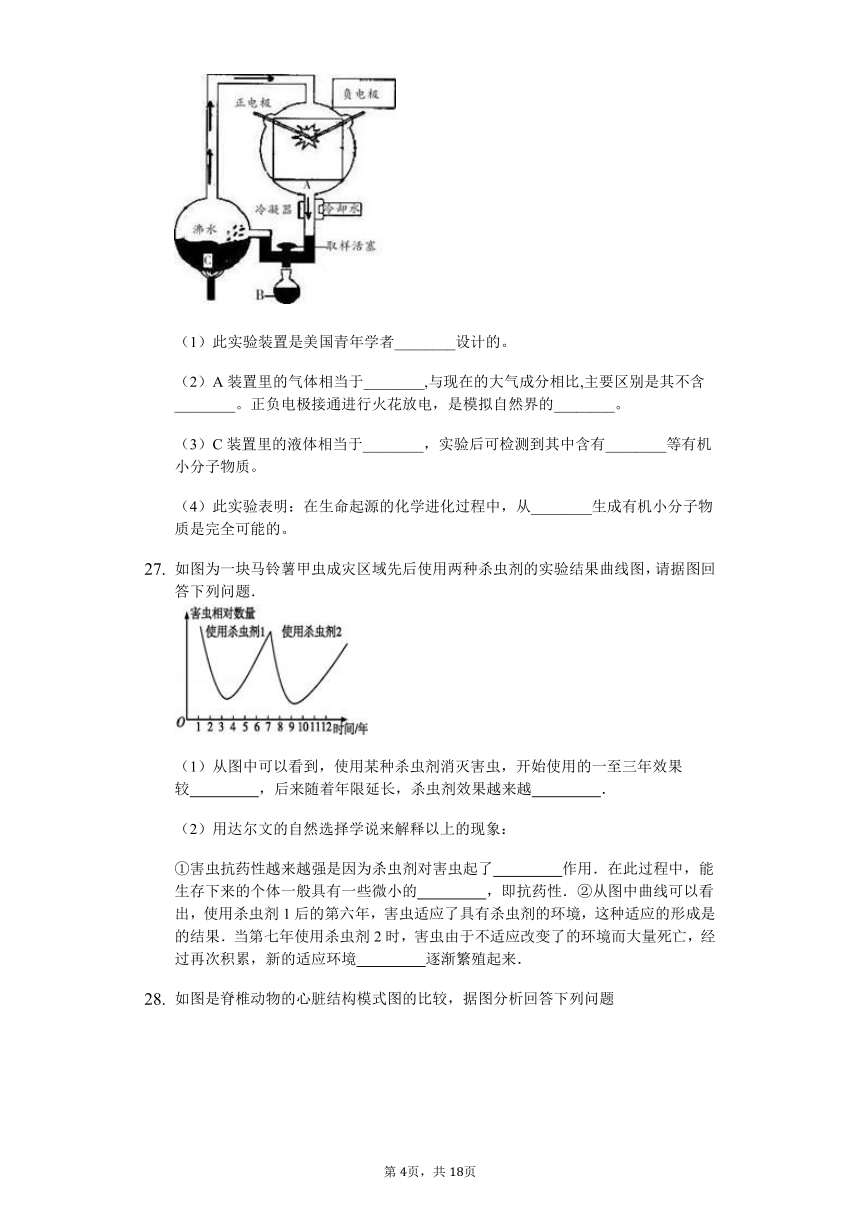

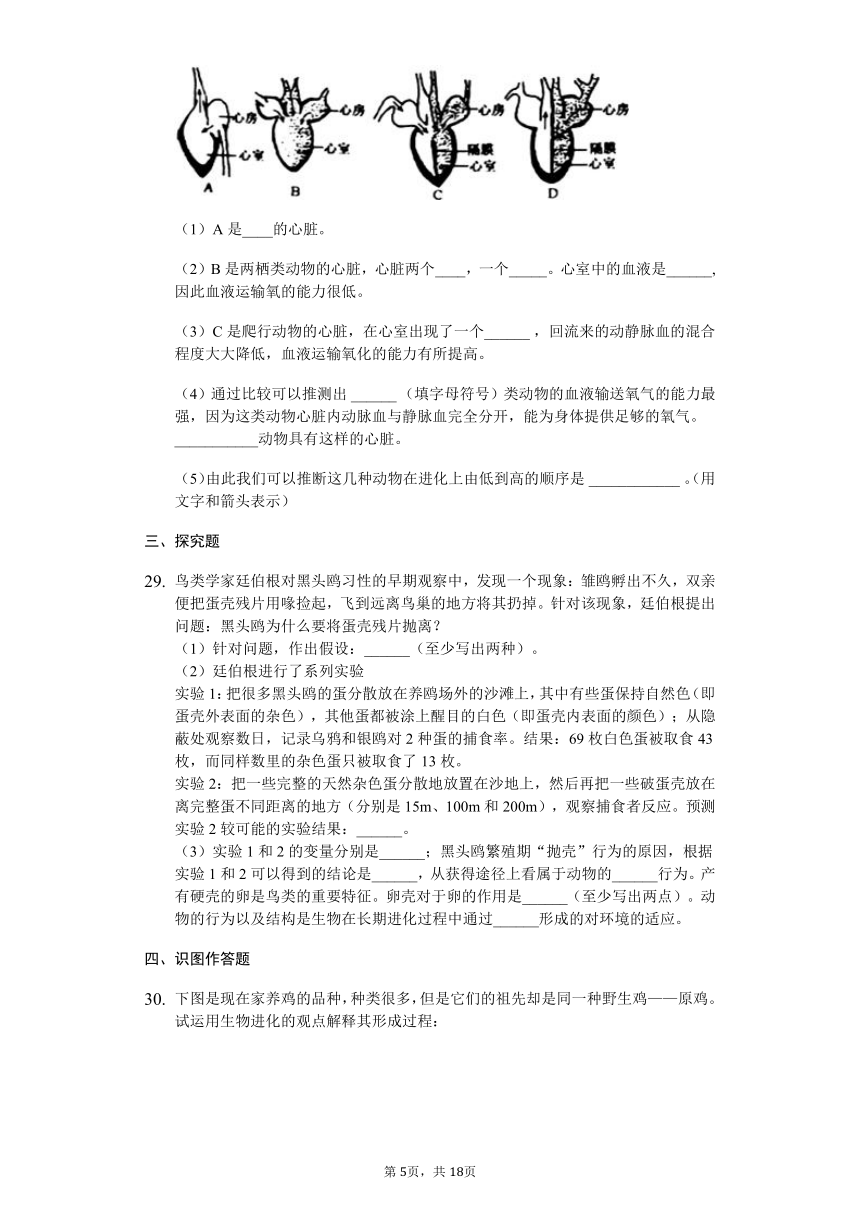

如图是脊椎动物的心脏结构模式图的比较,据图分析回答下列问题

?

(1)A是____的心脏。?

(2)B是两栖类动物的心脏,心脏两个____,一个_____。心室中的血液是______,因此血液运输氧的能力很低。?

(3)C是爬行动物的心脏,在心室出现了一个______?,回流来的动静脉血的混合程度大大降低,血液运输氧化的能力有所提高。?

(4)通过比较可以推测出?______?(填字母符号)类动物的血液输送氧气的能力最强,因为这类动物心脏内动脉血与静脉血完全分开,能为身体提供足够的氧气。___________动物具有这样的心脏。

(5)由此我们可以推断这几种动物在进化上由低到高的顺序是?____________?。(用文字和箭头表示)

三、探究题

鸟类学家廷伯根对黑头鸥习性的早期观察中,发现一个现象:雏鸥孵出不久,双亲便把蛋壳残片用喙捡起,飞到远离鸟巢的地方将其扔掉。针对该现象,廷伯根提出问题:黑头鸥为什么要将蛋壳残片抛离?

(1)针对问题,作出假设:______(至少写出两种)。

(2)廷伯根进行了系列实验

实验1:把很多黑头鸥的蛋分散放在养鸥场外的沙滩上,其中有些蛋保持自然色(即蛋壳外表面的杂色),其他蛋都被涂上醒目的白色(即蛋壳内表面的颜色);从隐蔽处观察数日,记录乌鸦和银鸥对2种蛋的捕食率。结果:69枚白色蛋被取食43枚,而同样数里的杂色蛋只被取食了13枚。

实验2:把一些完整的天然杂色蛋分散地放置在沙地上,然后再把一些破蛋壳放在离完整蛋不同距离的地方(分别是15m、100m和200m),观察捕食者反应。预测实验2较可能的实验结果:______。

(3)实验1和2的变量分别是______;黑头鸥繁殖期“抛壳”行为的原因,根据实验1和2可以得到的结论是______,从获得途径上看属于动物的______行为。产有硬壳的卵是鸟类的重要特征。卵壳对于卵的作用是______(至少写出两点)。动物的行为以及结构是生物在长期进化过程中通过______形成的对环境的适应。

四、识图作答题

下图是现在家养鸡的品种,种类很多,但是它们的祖先却是同一种野生鸡——原鸡。试运用生物进化的观点解释其形成过程:

(1)从图中可以看出不同品种的鸡有共同的 ________。但在不同的饲养条件下,原鸡产生了许多________,其中有些产蛋多些,有些长肉多些,而且这些变异都是________。

(2)人们根据各自的爱好,对不同变异的鸡进行 ________,如有的人需要产蛋多的鸡,就杀死了产蛋少的鸡,留下产蛋多的鸡用来繁殖后代,这样逐代______下去,“产蛋多”这种______就会逐代积累而得到加强,就培育出产蛋多的鸡,如北京白鸡。

(3)上述事实说明,鸡的变异方向是 ________的,而选择是________的。

答案和解析

1.【答案】D

【解析】解:A、原始的海洋就像一盆稀薄的热汤,其中所含的有机物,不断的相互作用,经过及其漫长的岁月,逐渐形成了原始生命,因此原始海洋是原始生命的摇篮,A正确;

B、豆科植物的根瘤中有根瘤菌与之共生,根瘤菌能固定空气中的氮,转化为植物可以利用的氮肥,因此,种植豆科植物能提高土壤肥力,B正确;

C、地方性甲状腺肿即大脖子病,症状是脖子肿大、呼吸困难、劳动时心跳快、气短,这种病是由于土壤、饮水和食物中缺碘引起的,碘是合成甲状腺激素的原料,为防治该病他应该多吃一些含碘丰富的食物,如海带、紫菜等海产品,C正确;

D、一般而言,越古老的地层,成为化石的生物越简单、越低等,在越浅的地层中形成化石的生物越复杂、越高等,D错误。

故选:D。

(1)在研究生物进化的过程中化石是最重要的证据,化石是由古代生物的遗体、遗物或生活痕迹等,由于某种原因被埋藏在地下,经过漫长的年代和复杂的变化而形成的;

(2)两种生物共同生活在一起,相互依赖、彼此有利,一旦分开,两者都不能很好的生活,这种现象叫做共生。

(3)无机盐在人体内的含量不多,仅占体重的4%左右。无机盐对人体也非常重要,它是构成人体组织的重要原料。

解答此类题目的关键是牢固掌握基础知识并能灵活运用所学知识解释实际问题。

2.【答案】C

【解析】解:A、在生物学里,果实由种子和果皮两部分组成,因此,果实的果皮是指种子外面的所有部分,如桃的果皮包括外果皮、中果皮(食用的部分)、内果皮(木质部分).故不符合题意;

B、单子叶植物的种子一般有一片子叶,有胚乳,叶脉多为平行脉;双子叶植物的种子一般有两片子叶,无胚乳,叶脉多为网状脉。因此,玉米种子的胚只有一片子叶,所以将玉米这样的植物称作单子叶植物。故不符合题意;

C、被子植物又叫绿色开花植物,主要特征是:胚珠外有子房壁包被,种子有果皮包被;受精过程不需要水,具有双受精现象;有根、茎、叶、花、果实和种子六大器官组成。在地球上的30多万种植物中,被子植物就占20多万种。植物的进化历程是:原始藻类植物→(原始苔藓植物和原始蕨类植物)→原始的种子植物(包括原始裸子植物和原始被子植物).被子植物是植物界中最高等、最复杂的植物类群,而不是裸子植物。故符合题意;

D、藻类植物大多生活在水中,少数生活在陆地的阴湿处,藻类植物多种多样,有单细胞的,如衣藻、硅藻等,也有多细胞的,如水绵、海带、紫菜等,藻类植物结构简单,无根、茎、叶的分化,细胞内有叶绿体,都能进行光合作用释放氧气,是空气中氧的重要来源;植物的进化历程是:原始藻类植物→(原始苔藓植物和原始蕨类植物)→原始的种子植物(包括原始裸子植物和原始被子植物),因此藻类植物是一类最原始、最低等、结构最简单的植物类群。故不符合题意。

故选:C

此题考查的是果实的组成,单子叶植物,植物的进化历程,据此分析解答。

解答此类题目的关键是灵活运用所学知识解释实际问题。

3.【答案】B

【解析】解:A、生物之间,生物和非生物之间是相互联系的,同时也是相互制约的。A正确

BC、生物和生物之间有着密切的联系。自然界中的每一种生物,都受到周围很多其他生物的影响。生物之间的联系有种内关系和种间关系。种内关系包括种内互助、种内斗争等。种间关系按性质包括两方面:一是种间互助性的相互关系,如原始合作、共栖、共生等;二是种间对抗性的相互关系,如寄生、捕食、竞争等。B错误,C正确

D、任何生物体的形态结构和生活习性都与其生活环境相适应,否则就要被淘汰,这是长期自然选择的结果。D正确

故选:B。

本考点主要考查对生物与生物之间关系的理解认识。

解答此类题目的关键理解生物之间的相互关系。

4.【答案】C

【解析】解:化石是研究人类进化的最直接的证据,埃及古猿的门齿小,类似人;犬齿、前臼齿和臼齿都比较大,类似猿,是一种开始用手进食的杂食动物,说明人、猿具有共同的祖先,埃及古猿的头骨被认为是猿和人的共同祖先的证据之一。可见C符合题意。

故选:C。

人和类人猿的共同祖先是森林古猿,能够证实人类起源于森林古猿的证据主要是化石.

关键点:人和类人猿的共同祖先是森林古猿.

5.【答案】B

【解析】【分析】

?本题考查生物进化的原因。关键是运用达尔文的自然选择学说来解释生物进化的原因。

【解答】

自然界中生物进化的原因有两方面:内因是遗传变异,外因是自然选择。首先害虫存在两种变异品种:抗药能力强的害虫与抗药能力差的害虫。农药使害虫中抗药能力差的害虫死亡,而抗药能力强的害虫活了下来。这样控制抗药能力强的基因得到积累与加强,使用时间越长,效果越差,是因为农药选择了害虫中能抵抗农药的变异。

故选B。

6.【答案】D

【解析】【分析】

本题考查了生物进化的有关知识点。掌握进化的证据和进化的趋势是解题的关键。

【解答】

A:在研究生物进化的过程中,化石是最直接的、最全面的证据。所以A选项正确。

B:化石是古代生物的遗体、遗物或生活痕迹等,由于某种原因被埋藏在地层中,经过漫长的年代和复杂的变化而形成的。并不是生物的遗体、遗物或生活痕迹就叫化石。所以B选项错误。

C:研究发现,不同的地层中埋藏着不同类型的生物化石:埋藏于较浅地层中的化石与现代生物结构比较相似,埋藏于较深地层中的化石与现代生物结构差别较大,并且越是古老的地层中发掘的生物化石结构越简单、低等,水生生物的化石越多;越是晚期的地层中发掘的生物化石结构越复杂、高等,陆生生物化石越多。这说明生物进化的趋势是:从简单到复杂,由低等到高等,从水生到陆生。所以C选项正确。

D:四脚蛇化石目前发现的最古老的蛇标本。所以能证明蛇是由古代蜥蜴进化来的。D选项正确。

故选D。

7.【答案】B

【解析】略

8.【答案】D

【解析】【分析】

此题考查了人类和动物的亲缘关系。关键是会运用比较法进行比较,得出结论。

【解答】

A.生物细胞色素C的氨基酸组成的比较,是在分子水平上进行分析比较,揭示生物进化的现象和本质,为判断各种生物之间的亲缘关系提供了依据。A正确;

BC.通过上表数据的比较可知:人类与黑猩猩细胞色素C的氨基酸差异数最小是0,因此二者的亲缘关系最近;人类与金枪鱼的细胞色素C的氨基酸差异数是21,因此与人类亲缘关系最远的动物是金枪鱼。BC正确;

D.大多数生物都具有由104个氨基酸组成的细胞色素C,这说明这些生物之间都具有一定的亲缘关系,细胞色素C的氨基酸组成差异越小,表明它们的亲缘关系越近。因此生物都具有细胞色素C的事实能够说明生物具有共同的祖先。D错误。

故选D。

9.【答案】A

【解析】【分析】

此题考查了生命起源的过程,解答此题的关键是掌握生命形成的场所在原始海洋。

【解答】

化学起源学说认为:原始地球的温度很高,地面环境与现在完全不同:天空中赤日炎炎、电闪雷鸣,地面上火山喷发、熔岩横流;从火山中喷出的气体,如水蒸气、氨、甲烷等构成了原始的大气层,与现在的大气成分明显不同的是原始大气中没有游离的氧;原始大气在高温、紫外线以及雷电等自然条件的长期作用下,形成了许多简单的有机物,随着地球温度的逐渐降低,原始大气中的水蒸气凝结成雨降落到地面上,这些有机物随着雨水进入湖泊和河流,最终汇集到原始的海洋中。原始的海洋就像一盆稀薄的热汤,其中所含的有机物,不断的相互作用,形成复杂的有机物,经过及其漫长的岁月,逐渐形成了原始生命。可见生命起源于原始海洋。

故选A。

10.【答案】B

【解析】【分析】

本题考查生物进化的总体趋势的具体事例的知识.生物进化遵循由简单到复杂,由低等到高等,由水生到陆生的规律。据此答题。

【解答】

学习行为与生物的神经系统有关。草履虫为单细胞动物,更无神经系统,学习行为很简单;蚯蚓虽然有神经系统但不发达,且无脊椎;鲫鱼是最低等的脊椎动物学习行为不强;青蛙较鲫鱼高等但比家鸽低等,其学习行为也居中。所以学习行为由简单到复杂的程度:草履虫 →蚯蚓→鲫鱼→青蛙→家鸽。

故选B。

11.【答案】B

【解析】试题分析:达尔文把在生存斗争中,适者生存、不适者被淘汰的过程叫做自然选择。遗传变异是生物进化的基础,首先虫的抗药性存在着变异。有的抗药性强,有的抗药性弱。使用杀虫剂时,把抗药性弱的虫杀死,这叫不适者被淘汰;抗药性强的虫活下来,这叫适者生存。活下来的抗药性强的虫,繁殖的后代有的抗药性强,有的抗药性弱,在使用杀虫剂时,又把抗药性弱的虫杀死,抗药性强的虫活下来。这样经过若干代的反复选择。最终活下来的虫是抗药性强的棉铃虫。在使用同等剂量的杀虫剂时,就不能起到很好的杀虫作用,导致杀虫剂灭虫的效果越来越差。

12.【答案】B

【解析】A.人的上肢和鸟的翼是同源器官,A错误;

B.鸵鸟的足和骆驼的前肢不是同源器官,鸵鸟的翅和骆驼的前肢才是同源器官,B符合题意;

C.马的前肢和蝙蝠的翼手属于同源器官,C错误;

D.企鹅的鳍状翼和鲸的鳍属于同源器官,D错误;

故选:B。

13.【答案】B

【解析】【分析】

此题考查了生物进化的主要历程,解答此题的关键是要熟练掌握生物进化的历程,借助进化树可以一目了然。

【解答】

如图生命系统树所示:

由图可知,脊椎动物的进化历程:原始鱼类→原始两栖类→原始爬行类→原始鸟类、哺乳类。B正确。

故选 B。

14.【答案】C

【解析】【分析】

本题考查了生物进化的主要历程。解题的关键是要掌握最先出现的植物类群,所代表的植物结构越简单,越低等;最后出现的植物类群,所代表的植物结构越复杂,越高级。

【解答】

植物进化的历程为:生活在海洋中的原始的藻类植物甲,经过极其漫长的年代,逐渐进化成为适应陆地生活的原始的苔藓植物乙和蕨类植物丙,使原来的不毛之地开始披上了绿装。但是,它们的生殖还都需要有水的环境,后来,一部分原始的蕨类植物进化成为原始的种子植物,包括原始的裸子植物丁和被子植物戊。生物的进化趋势是由简单到复杂,由低等到高等,由水生到陆生,由上可知,最先出现的植物类群是甲原始的藻类植物,多是水生植物,乙原始的苔藓植物和丙原始的蕨类植物都是由甲原始的藻类植物进化来的,丁原始的裸子植物和戊原始的被子植物是由丙原始的蕨类植物进化来的,结构比丙原始的蕨类植物复杂,丁原始的裸子植物和戊原始的被子植物较高等,多是陆生生物,可见C符合题意。

故选C。

15.【答案】C

【解析】【分析】

本题考查达尔文自然选择学说的主要内容。掌握细菌抗药性增强的原因是解题的关键。

【解答】

根据达尔文的自然选择学说,在使用抗生素之前,细菌就存在差异(变异),有的抗药性强,有的抗药性弱。抗生素对细菌的这种差异起到了定向选择作用,开始使用时效果好,说明大多数细菌抗药性差,被药物致死而遭淘汰。但同时也选择了少数抗药性强的个体,并通过繁殖使抗药性变异遗传给后代,当再次使用抗生素时,细菌的抗药性变异再次被选择、积累,使杀菌效果下降。

?故选C。

16.【答案】C

【解析】解:化学起源学说认为:原始大气中的水蒸气、甲烷、氨气、氮气等无机物在高温、紫外线以及雷电等自然条件的长期作用下,形成了许多简单的有机物,随着地球温度的逐渐降低,原始大气中的水蒸气凝结成雨降落到地面上,这些有机物随着雨水进入湖泊和河流,最终汇集到原始的海洋中.原始的海洋就像一盆稀薄的热汤,其中所含的有机物,不断的相互作用,经过及其漫长的岁月,逐渐形成了原始生命,因此原始海洋是原始生命的摇篮.由此可见,生命的起源以及生物的进化是不可逆转的过程,因为此过程经过了漫长的年代,也不具备当时的环境了.故C符合题意.

故选:C

化学起源说是被广大学者普遍接受的生命起源假说.据此解答.

生命的起源的知识,是考试的重点内容,要注意理解和掌握,注意灵活答题.

17.【答案】B

【解析】解:在研究生物进化的过程中,化石是最直接的、比较全面的证据,化石是由古代生物的遗体、遗物或生活痕迹等,由于某种原因被埋藏在地层中,经过漫长的年代和复杂的变化而形成的.并不是生物的遗体、遗物或生活痕迹就叫化石,研究发现,不同的地层中埋藏着不同类型的生物化石:埋藏于较浅地层中的化石与现代生物结构比较相似,埋藏于较深地层中的化石与现代生物结构差别较大,并且越是古老的地层中发掘的生物化石结构越简单、越低等,水生生物的化石越多;越是晚期的地层中发掘的生物化石结构越复杂、越高等,陆生生物化石越多.这说明生物进化的趋势是:从简单到复杂,由低等到高等,从水生到陆生.

故选:B

18.【答案】C

【解析】【分析】

本题考查的知识点是达尔文的自然选择学说;生物和生物之间有密切的联系。

【解答】

繁殖有关的行为叫繁殖行为;自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存下来,不适应者被淘汰掉,这就是自然选择,其结果是生物的多样性和适应性;生物与生物之间的关系常见有捕食关系、竞争关系、合作关系、共生关系等。通过以上分析,达尔文认为适者生存,不适应者被淘汰掉,兰花蜂的这种行为是长期自然选择的结果,A说法正确;兰花的香味物质是兰花的花瓣上的细胞分泌的,不是兰花蜂分泌的性外激素,B说法正确;兰花蜂,在繁殖季节,雄蜂专门采集兰花的香味物质,然后许多雄蜂聚集在一起,同时将香气释放出来,吸引雌蜂前来交尾,表明兰花分泌的香味物质对兰花蜂的繁殖有利;同时兰花蜂在采集兰花的香味物质时可以帮助兰花传粉,因此二者之间属于合作关系,不是捕食关系,故选项C说法错误,符合题意;由于环境因素的影响,兰花的香味物质减少,会影响兰花蜂的雌雄交尾,因此会导致兰花蜂的数量减少,故C说法正确。

故选C。

19.【答案】C

【解析】【分析】

本题考查了达尔文自然选择的主要内容,意在考查考生理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系的能力。解答此题的关键是熟记达尔文的自然选择学说,其主要内容有四点:过度繁殖,生存斗争(也叫生存竞争),遗传和变异,适者生存。

【解答】

生物在繁衍的过程中,会不断地产生变异,其中的许多变异是能够遗传的,这些不断发生的可遗传的变异是生物进化的基础,生物在生存过程中,既要与自然环境进行斗争,又要与其他生物进行斗争,自然选择使不断变化的生物适应于不断变化的环境,因此遗传变异为生物进化提供原始的材料,是生物进化的内因,然后过度繁殖为自然选择提供了动力,以生存斗争为手段,达到适者生存与不适者被淘汰的结果,其中变异是不定向的,选择才是定向的。

故选C。

20.【答案】B

【解析】奶牛产奶多是根据人们的需要和爱好,对生物发生的变异进行不断选择,从而形成生物新品种的过程叫做人工选择。

故选B。

21.【答案】C

【解析】动物的体色与周围环境的色彩非常相似,这种体色称为保护色。保护色的形成过程是动物在适应环境过程中所表现的一个方面,是自然选择的结果。达尔文认为,在生存斗争中,具有有利变异的个体,容易在生存斗争中获胜而生存下去,反之,具有不利变异的个体,则容易在生存斗争中失败而死亡,凡是生存下来的生物都是适应环境的,而被淘汰的生物都是对环境不适应的,这就是适者生存。自然选择是通过生存竞争实现的,生物的多样性和适应性是自然选择的结果。人工选择是在人为控制的条件下,选择对人类有利的生物变异以形成新品种,故选项C符合题意。

考点:本题考查的知识点是达尔文及自然选择学说。

22.【答案】C

【解析】【分析】

此题考查了化石在研究生物进化中的作用,结合所学知识解答即可。

【解答】

化石是生物的遗体、遗物(如卵、粪便等)或生活痕迹(如动物的脚印、爬迹等),由于某种原因被埋藏在地层中,经过若干万年的复杂变化而逐渐形成的。化石是说明生物进化的最直接的证据,因此关于人类起源的证据,最直接的应该是古人类的化石,如“露西”的骨骼化石、东非人的头骨化石及其使用的石器,都是研究人类起源的重要的、直接的证据。选项 C符合题意。

故选C。 ??

.

.

23.【答案】C

【解析】【分析】

本题考查对达尔文自然选择学说的理解,自然选择的内容是过度繁殖、生存斗争、遗传变异、适者生存。解本题要了解遗传和变异是生物进化的内在基础,环境的变化是生物进化的外在动力,生物只有适应不断变化的环境,才能生存和发展。

【解答】

自然界中各种生物普遍具有很强的繁殖能力,从而能产生大量的后代,即过度繁殖。而生物赖以生存的食物和空间是有限的,生物为了获取食物和空间,要进行生存斗争。自然界中生物个体都有遗传和变异的特性,只有那些具有有利变异的个体,在生存斗争中才容易生存下来,并将这些变异遗传给下一代,而具有不利变异的个体被淘汰。自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存下来,不适应者被淘汰掉,这就是自然选择,过度繁殖是导致生存斗争的原因。“春种一粒粟,秋收万颗籽”。用达尔文的自然选择理论来说,这个现象属于过度繁殖。

故选C。

24.【答案】D

【解析】解:ABC、兔和狼之间相互选择、兔和狼之间存在生存斗争、兔和狼都有遗传和变异,都符合达尔文进化观点,ABC正确;

D、变异是不定向的,因此强壮的狼所生后一代有的强壮,有的不强壮,而不是一定很强壮,所以不符合达尔文进化观点,D不正确。

故选:D。

达尔文认为:自然界中各种生物普遍具有很强的繁殖能力,从而能产生大量的后代。而生物赖以生存的食物和空间是有限的,生物为了获取食物和空间,要进行生存斗争。自然界中生物个体都有遗传和变异的特性,只有哪些具有有利变异的个体,在生存斗争中才容易生存下来,并将这些变异遗传给下一代,而具有不利变异的个体被淘汰。自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存,不适应者被淘汰掉,这就是自然选择。生物通过遗传、变异和自然选择,不断进化。达尔文认为,自然选择过程是一个长期的、缓慢的、连续的过程。环境的定向选择作、用决定着生物进化的方向。

遗传和变异是生物进化的内在基础,环境的变化是生物进化的外在动力,生物只有适应不断变化的环境,才能生存和发展。

25.【答案】C

【解析】【分析】

此题考查的是生物进化的有关知识。解答此题的关键是熟练掌握生物进化的历程、培养学生分析问题的能力。

【解答】

A.如图所示的进化树可知,a、b、c、d、e五种生物都是由共同祖先f进化而来,但亲缘关系远近不同,A不符合题意;

B.如图所示的进化树可知,a、b、c、d、e五种生物都是由共同祖先f进化而来,在地层中出现最早的生物是f,B不符合题意;?

C.如图所示的进化树可以发现,a、b及c、d间的亲缘关系更近,C符合题意;

D.如图所示的进化树可知,a、b、c、d、e五种生物都是由共同祖先f进化而来,也就意味着a、b、c、d、e都比f更复杂、更高等、陆生的可能更大,但我们却不能确定a、b、c、d、e之间谁高级,谁低等,D不符合题意。

故选C。

26.【答案】(1)米勒

(2)原始大气???氧气???闪电

(3)原始海洋???氨基酸

(4)无机物

【解析】【分析】

本题考查米勒实验的相关内容。掌握米勒模拟生命起源第一阶段的内容是解题关键。

【解答】

化学起源学说认为:原始地球的温度很高,地面环境与现在完全不同:天空中赤日炎炎、电闪雷鸣,地面上火山喷发、熔岩横流;从火山中喷出的气体,水蒸气、氨气、甲烷等构成了原始的大气层,与现在的大气成分明显不同的是原始大气中没有游离的氧;原始大气在高温、紫外线以及雷电等自然条件的长期作用下,形成了许多简单的有机物,随着地球温度的逐渐降低,原始大气中的水蒸气凝结成雨降落到地面上,这些有机物随着雨水进入湖泊和河流,最终汇集到原始的海洋中。原始的海洋就像一盆稀薄的热汤,其中所含的有机物,不断的相互作用,形成复杂的有机物,经过及其漫长的岁月,逐渐形成了原始生命。可见生命起源于原始海洋。 ?

( 1)如图是米勒实验的装置,米勒是美国青年学者。?

(2)A里的气体相当于原始大气,有水蒸气、氨气、甲烷等,与现在大气成分的主要区别是无氧气。正负极接通进行火花放电是模拟自然界的闪电。这主要是为该实验提供了条件。?

(3)B处为取样活塞,若取样鉴定,可检验到其中含有氨基酸等有机小分子物质,共生成20种有机物,其中11种氨基酸中有4种(即甘氨酸、丙氨酸、天冬氨酸和谷氨酸)是生物的蛋白质所含有的。此装置是模拟原始地球条件下的原始海洋。?

(4)米勒的实验试图向人们证实,在生命起源的化学进化过程中,生命起源的第一步,即从无机物生成有机小分子物质是完全可能的。?

27.【答案】(1)好 ?差

(2)①选择 ?变异?????

? ? ? ? ?②自然选择 ?有利变异

【解析】【分析】

本题考查了达尔文的自然选择学说。达尔文把在生存斗争中,适者生存、不适者被淘汰的过程叫做自然选择。解答本题需具备自然选择和抗药性形成过程方面的知识。

【解答】

(1)从图中可以看到,使用某种杀虫剂消灭害虫,开始使用的一至三年效果较好,后来随着年限延长,杀虫剂效果越来越差。开始使用某种杀虫剂,对某种害虫效果显著,但随着杀虫剂的继续使用,对该种害虫的效果越来越差,即该种害虫表现出越来越强的抗药性,而实验证明,在未使用农药前,某些害虫个体已具有这种抗药性,后来随着年限延长,害虫的抗药性不断积累加强,表现出杀虫剂效果越来越差。

(2)达尔文把在生存斗争中,适者生存、不适者被淘汰的过程叫做自然选择。遗传变异是生物进化的基础,首先害虫的抗药性存在着变异。有的抗药性强,有的抗药性弱。使用农药时,把抗药性弱的害虫杀死,这叫不适者被淘汰;抗药性强的害虫活下来,这叫适者生存。活下来的抗药性强的害虫,繁殖的后代有的抗药性强,有的抗药性弱,在使用杀虫剂时,又把抗药性弱的害虫杀死,抗药性强的害虫活下来。这样经过若干代的反复选择,最终活下来的害虫大多是抗药性强的。在使用同等剂量的杀虫剂时,就不能起到很好的杀虫作用,导致杀虫剂的灭虫的效果越来越差。因此:①害虫抗药性越来越强是因为杀虫剂对害虫起来了选择作用。在此过程中,能生存下来的个体一般具有一些微小的变异,即抗药性。从这里我们可以看出,自然选择和生物进化都是定向的。②从图中曲线可以看出,使用杀虫剂1年后的第六年,害虫适应了具有杀虫剂的环境,这种适应的形成是自然选择的结果。当第七年使用杀虫剂2时,害虫由于不适应改变了的环境而大量死亡,经过再次积累,新的有利变异重新适应环境。

28.【答案】(1)鱼类

(2)心房 ?心室 ?混合血

(3)不完全的隔膜 ?

(4)D ?鸟类和哺乳动物

(5)A→B→C→D

【解析】【分析】

本题主要考查脊椎动物的心脏结构。解答此类题目的关键是理解掌握脊椎动物的心脏结构特点。

【解答】

图中 A心脏分为一心房一心室,为鱼类的心脏;B心脏分为两心房一心室,为两栖动物的心脏;C心脏分为两心房一心室,心室内有不完全的隔膜,为爬行动物的心脏;D心脏分为两心房两心室,为哺乳动物和鸟类的心脏。

( 1)A是鱼类的心脏,只有一心房和一心室,心室心房流动的都是静脉血(只有背部大动脉内流动脉血),这种心脏输送氧的能力低。

( 2)B是两栖动物的心脏,心脏两心房一心室,心室内没有隔膜,为混合血,血液输送氧气的能力低。

( 3)C是爬行动物的心脏,心脏包括两心房一心室,心室内有不完全的隔膜,心室内动脉血、静脉血混合程度较低,血液输送氧气的能力比两栖动物强。

( 4)D是哺乳动物和鸟类的心脏,心脏包括两心房两心室,左右心室完全分开,动脉血、静脉血也完全分开不再混合,血液输送氧气的能力最强。

( 5)由分析可知: 这几种动物在进化上由低到高的顺序是A→B→C→D。

29.【答案】①破蛋壳锋利的边缘有可能伤害到雏鸟。

②破蛋壳妨碍了成年鸥孵卵和喂养雏鸟。

③破蛋壳白色的内表面十分醒目,能吸引捕食者(乌鸦和银鸥)的注意力,把白色的蛋壳移走可以保护巢和雏鸟的安全。 ? 破蛋壳与完整卵之间的距离越远,完整卵被捕食者发现的可能性就越小 ? 卵壳颜色 ? 白色卵的被捕食数显著地高于天然的杂色卵 ? 先天性 ? 保护、卵壳上的气孔与外界空气进行气体交换。 ? 自然选择

【解析】解:(1)科学家提出了以下几种假设:

①破蛋壳锋利的边缘有可能伤害到雏鸟。

②破蛋壳妨碍了成年鸥孵卵和喂养雏鸟。

③破蛋壳白色的内表面十分醒目,能吸引捕食者(乌鸦和银鸥)的注意力,把白色的蛋壳移走可以保护巢和雏鸟的安全。

(2)把一些完整的天然杂色卵分散地放置在沙地上,然后再把一些破蛋壳放在离完整卵不同距离的地方,结果发现破蛋壳与完整卵之间的距离越远,完整卵被捕食者发现的可能性就越小。

(3)蛋壳的外面呈杂色,而内面呈白色,可见实验1和2的变量是卵壳颜色。在成鸥孵卵期间杂色的卵有很好的隐蔽效果,但破蛋壳的白色内表面十分醒目,能吸引捕食者(如乌鸦和银鸥)的注意力。成鸥如把白色蛋壳移走就能增加巢和雏鸥的安全。因此可以认为对成年鸥移走破蛋壳的原因所作出的假设是破蛋壳的白色内表面能吸引捕食者(如乌鸦和银鸥)的注意力。实验一结果支持该假设的理由是:白色卵的被捕食数显著地高于天然的杂色卵。这种行为是由遗传物质决定的,属于先天性行为。

这些实验和其他一些实验都证实了当雏鸥孵出后成年鸥把破蛋壳从巢中移走的确是一种有利于生存和生殖的行为,它可确保幼鸥有较高的存活率,是黑头鸦对其生存环境的一种适应。因此,自然选择将会保存具有这种行为的成年鸥。经过自然选择的生物,它们的形态结构和生活习性,总是和生活环境相适应。

故答案为:

(1)①破蛋壳锋利的边缘有可能伤害到雏鸟。

②破蛋壳妨碍了成年鸥孵卵和喂养雏鸟。

③破蛋壳白色的内表面十分醒目,能吸引捕食者(乌鸦和银鸥)的注意力,把白色的蛋壳移走可以保护巢和雏鸟的安全。

(2)破蛋壳与完整卵之间的距离越远,完整卵被捕食者发现的可能性就越小。

(3)卵壳颜色;白色卵的被捕食数显著地高于天然的杂色卵;先天性;保护、卵壳上的气孔与外界空气进行气体交换;自然选择

先天性行为是指动物一出生就有的一种行为方式,是动物的一种本能,由体内的遗传物质决定的;结合动物社会行为的特点,研究动物行为的方法等进行分析解答。

观察法、实验法是科学探究的重要方法。

30.【答案】(1)原始祖先 变异 可遗传的 (2)选择 选择 变异 (3)不定向 定向

【解析】原鸡中存在许多变异品种,人们根据自己的需求,从原鸡中选择出产蛋多的变异原鸡进行培育。经过不断地选择和培育,“产蛋多”这种变异就会逐代积累加强,最终培育出产蛋多的北京原鸡。变异是不定向的,而人工选择的结果只是符合人类的需求和爱好。

第2页,共2页

第1页,共1页