吴汉何尝杀妻[上学期]

图片预览

文档简介

教学内容:吴汉何尝杀妻

本文是一篇驳论性文章,作者以丰富的史学材料,批驳了“吴汉杀妻”的说法。作者善于从社会文化生活中发现问题,有针对性地展开议论,论证入情入理,有较强的说服力。通过阅读分析,我们将——

1.学习本文选用丰富的史料作为论据证明论点的方法。

2.体会议论文语言准确、严密、具有说服力的特点。

3.体会勤于思考、善于思考的好处,并逐步养成这种好习惯。

走近作者

一、作者简介

邓拓(1912—1966),原名邓子健、邓云特,福建闽侯人,无产阶级革命战士,当代杰出的新闻工作者、政论家、历史学家、诗人和杂文家。他从小酷爱文学艺术,18岁参加了“左翼”社会科学家联盟。同年加入中国共产党。历任中共晋察冀中央局宣传部副部长、《晋察冀日报》社社长兼总编辑、新华社晋察冀分社社长等职。新中国成立后,历任《人民日报》社社长兼总编辑、全国新闻工作者协会主席、中共北京市委书记处书记、中共中央华北局书记处候补书记等职,并主编理论刊物《前线》。1961年3月,开始以“马南屯阝”为笔名在北京晚报副刊《五色土》开设《燕山夜话》专栏,共发稿153篇,受到读者喜欢。他的杂文爱憎分明,切中时弊而又短小精悍,妙趣横生,富有寓意。一时,全国许多报纸、杂志争相仿效,开设了类似的杂文专栏,为当时“百花齐放,百家争鸣”的文苑增添了生气。他与吴晗、廖沫沙合写杂文《三家村札记》。1966年4月16日,《北京日报》刊登关于《燕山夜话》和《三家村札记》的批判材料,“三家村”被打成“反党集团”,成为“文化大革命”的最早牺牲品。5月18日,邓拓含冤自尽,成了“四人帮”1966年起大兴文字狱的第一个牺牲者。邓拓另有《中国救荒史》、《论中国历史的几个问题》等论著。他的杂文重史实、史论,抓住现实,旁征博引,含蓄委婉,可谓雅俗共赏。

二、相关知识

福州西南有乌石山。1912年2月6日,居于乌石山下“第一山房”的前清举人邓鸥予喜得贵子,这位曾在广西任知县的教书先生给孩子起名邓旭初,这便是邓拓的乳名。

家乡是历史名城,家庭是书香门第,这给了邓拓幼年一个极好的成长环境。邓拓五岁能背古诗,还常跟二哥上山临摹岩刻。他们用毛竹做成扫帚笔,蘸清水,在石碑上描画,习字。邓拓写的一手好毛笔字,很得益于当时练就的苦功夫。

1929年,邓拓高中毕业,考入光华大学,从闽江口乘船到上海。他在给友人的信中引用了清代包世臣的诗句:“补读平生未见书。”他求知欲望极高,读了很多书,做了大量的资料卡片。1930年,18岁的邓拓秘密加入中国共产党。1931年夏,任上海法南(法租界和南市)区委宣传干事、部长。在纪念广州起义的一次活动中,被捕送往南京,后押至苏州军人反省院。当时,三哥邓叔群已是著名的科学家,经他多方奔走,后由蔡元培、褚民谊等保释,邓拓终于出狱。

邓拓来到开封,插班进了河南大学历史系。当时历史系主任是罗仲言,即中共创始人之一的罗章龙。在德国研究过马克思主义的罗章龙亲自讲授《社会主义与社会运动》一课,此外,20世纪30年代一些著名学者如李达、范文澜等也先后到河南大学讲授哲学、历史等。邓拓在这里汲取各种知识,同时开始进行历史研究。他发表了《论中国封建社会“长期停滞”的问题》、《再论中国封建制的“停滞”问题》和《论中国历史上的奴隶社会》等论作。1936年,邓拓用文言文写成的《中国救荒史》脱稿,这部二十多万字的著作,1937年由上海商务印书馆列入中国历史研究丛书出版。这是中国第一部研究中国历代灾荒的专著,很快被译成日文印行。

此时,邓拓仅25岁,已展露出青年史学家出众的才华。由此起步的邓拓一生未放弃史学研究。新中国成立后,在主持《人民日报》之余,他为研究中国资本主义萌芽问题,翻遍全国两千多个县的县志,还深入门头沟区调查五六次,仅在门头沟矿区就找到一百多处明朝万历年间的煤窑遗址,收集了大量的文书、契约,掌握了第一手材料,有力地证明了明代万历年间已经有了资本主义的萌芽。

融入文本

一、跨越障碍

1.字音字形

篡(cuàn)位 自刎(wěn) 典籍(jí) 殊(shū)不知

记载(zǎi) 贩(fàn)马 冤(yuān)家 无稽(jī)

祠(cí)堂 捏(niē)造 校(jiào)订

2.词语注释

[篡位] 臣子夺取君主的地位。

[死心塌地] 形容主意已定,决不改变。

[典籍] 记载古代法制的图书,泛指古代图书。

[殊不知] 竟不知道。

[无稽] 毫无根据。稽,查考。

[捏造] 假造事实。

3.形近字辨析

籍:音jí,作“书册,籍贯”解,可组“典籍、古籍、户籍、学籍”等词。

藉:音jiè,作“垫衬”解,可组“慰藉”等同。

4.多音字辨析

校:读xiào时,可组“学校、校官”等词;

读jiào时,可组“校对、校订”等词。

二、整体解读

在旧戏舞台上,许多人都曾看过一出戏,名叫《吴汉杀妻》,又叫《斩经堂》。历史的真实和舞台艺术的真实,有时距离很大,谁要是把看戏当成读历史,那就不免要上当。

《吴汉杀妻》一剧的情节,大体是:汉朝潼关总兵吴汉,娶了王莽的女儿为妻。王莽篡位以后,下令捉拿汉宗室刘秀。吴汉守关时捉住了刘秀,正要送去报功,他的母亲告诉他说,王莽是他的仇人,他的父亲是被王莽杀害了的,那时他年纪太小,不懂事,现在应该为父报仇,并且命令他杀死王莽的女儿,扶助刘秀恢复汉室的江山。吴汉持剑去杀妻,正好其妻在经堂念佛。吴汉不忍杀她,就将实情告诉她。于是,王莽的女儿就自刎而死;吴汉的母亲为了促使吴汉下决心,也上吊自杀了。这样,吴汉果然死心塌地随刘秀去打天下,后来成为所谓中兴名将之一。

这个故事情节,根本不合历史事实。在汉代的历史典籍中,完全找不到所谓“吴汉杀妻”的事实根据。不知道后来的剧作者,为什么要无中生有地硬把“杀妻”的情节,安在吴汉的头上。那位剧作者显然以为这样可以抬高吴汉的身价,殊不知在我们看来,这样反而诬害了吴汉。

由于吴汉是北京地区历史上的著名人物,所以北京人对于吴汉的生平故事,应该知道得特别清楚。据《后汉书·吴汉传》记载:“吴汉字子颜,南阳宛人也。家贫,给事县为亭长。王莽末,以宾客犯法,乃亡命至渔阳。资用乏,以贩马自业。往来燕蓟间,所至皆交结豪杰。”看了这一段记载,就可以明白,吴汉并不是王莽手下亲信的将官,而只是一个小小的亭长。他曾因宾客犯法而亡命逃走,并没有当王莽的女婿,更没有杀王莽的女儿。他与王莽也并非是有杀父之仇的冤家,与刘秀的关系更不同于旧戏所描写的那样。吴汉起兵响应刘秀,终于成为光武中兴的功臣,也不是因为他不违母命的结果。这些都证明“吴汉杀妻”的情节是无稽的。

然而,这些证明还不够有力,还不足以推翻“杀妻”之说,必定要从正面找出更有力的证明材料,才可以令人心服。因此,我们要进一步查究:吴汉的家庭和夫妇关系到底怎样?

上述《后汉书·吴汉传》中,有一段关于吴汉家庭关系的重要叙述。它写道:“汉尝出征,妻子在后买田业。汉还,让之曰:军师在外,吏士不足,何多买田宅乎?遂尽以分与昆弟外家。”由此可见,吴汉的家庭关系很正常,看不出有过“杀妻”之类的变故。

如果对于《后汉书》的记载还认为不足的话,那么,我还可以举出汉代刘珍的《东观记》中的一段文字做证明。刘珍是后汉安帝永初年间的史官,曾奉诏校定东观诸书,并且负责编辑建武以后的名臣列传。他的著述自然是可靠的。据他说:“汉但修里宅,不起第。夫人先死,薄葬小坟,不作祠堂也。”这样看来,吴汉的夫人名位也很正常,并没有引起吴汉“杀妻”之类变故的可能。

而且,照《后汉书》所载,吴汉“为人质厚少文,造次不能以辞自达”。这又证明,从来历史记述都没有把吴汉描写成《斩经堂》的人物。如果吴汉确曾杀过王莽的女儿而后投奔刘秀,那么,在《后汉书》上一定要大书特书,夸奖他的忠孝,决不至于一字不提。

从我们现在的观点来说,假若要把吴汉的故事编成戏剧,虽然不必要完全照《后汉书》记载的史实,原封不动地搬上舞台;但是也不应该捏造情节,胡乱编出像《吴汉杀妻》这样的剧本。

提出问题,明确指出:“历史的真实和舞台艺术的真实,有时距离很大。”

概述《吴汉杀妻》的剧情。

作者用两三百字高度地概括了剧情,体现了作者驾驭语言的功力。议论文中的叙述与记叙文中的叙述是不同的,前者要求高度概括,后者要求具体,生动,形象。

在讲述故事之后,作者明确指出:这个故事情节,根本不合历史事实。然后运用翔实的史学材料加以证明。

作者以《后汉书·吴汉传》中的史料为论据,证明“吴汉杀妻”的情节是无稽的。

选材角度:吴汉的生平。

承上启下的过渡段,引出下一段的进一步论证。

作者以《后汉书·吴汉传》中的“一段关于吴汉家庭关系的重要叙述”为论据,证明吴汉的家庭关系很正常,看不出有过“杀妻”之类的变故。

选材角度:吴汉的家庭。

作者以汉代刘珍的《东观记》中的一段文字为论据,证明吴汉的夫人名位也很正常,并没有引起吴汉“杀妻”之类变故的可能。

选材角度:吴汉的家庭。

作者以《后汉书》中的一段文字为论据,证明从来历史记述都没有把吴汉描写成杀妻的人物。

选材角度:吴汉的为人。

作者明确地提出了历史剧的创作原则和创作态度:不能胡编乱造。

三、问题研讨

1.本文的文化内涵价值体现在哪些方面?

甲生:作者在这篇文章中提出了“历史的真实和舞台艺术的真实,有时距离很大”这样的观点,并告诫人们:“谁要是把看戏当成读历史,那就不免要上当。”这一观点对于指导中学生的文化生活,显然具有重要的现实意义。

乙生:第二是关于历史剧的创作原则和创作态度,作者的观点是历史剧不能胡编乱造。

丙生:第三是编出吴汉杀妻的故事究竟是抬高了吴汉的身价还是诬害了吴汉。作者指出,剧作者认为吴汉杀妻的故事能抬高吴汉的身价,而在今天看来,却是反诬害了吴汉。这里实际上是在批评剧作者的愚忠和株连的封建观念。按照我们今天的观念,每个人都是人格独立的,因此,即使吴汉真娶了王莽的女儿,后来要扶助刘秀,也不该杀妻。

师评:所以我们说,本文的文化内涵价值主要并不在对于具体史实的澄清,而在以上三个方面。

2.作者是如何运用丰富的史料多角度批驳“吴汉杀妻”的谬论的?

论据一:作者以《后汉书·吴汉传》记载的史料为论据,证明“吴汉杀妻”的情节是无稽的。

论据二:作者以《后汉书·吴汉传》中“一段关于吴汉家庭关系的重要叙述”为论据,证明吴汉的家庭关系很正常,看不出有过“杀妻”之类的变故。

论据三:作者以汉代刘珍的《东观记》中的一段文字为论据,证明吴汉的夫人名位也很正常,并没有引起吴汉“杀妻”之类变故的可能。

论据四:作者以《后汉书》中的一段文字为论据,证明从来历史记述都没有把吴汉描写成杀妻的人物。

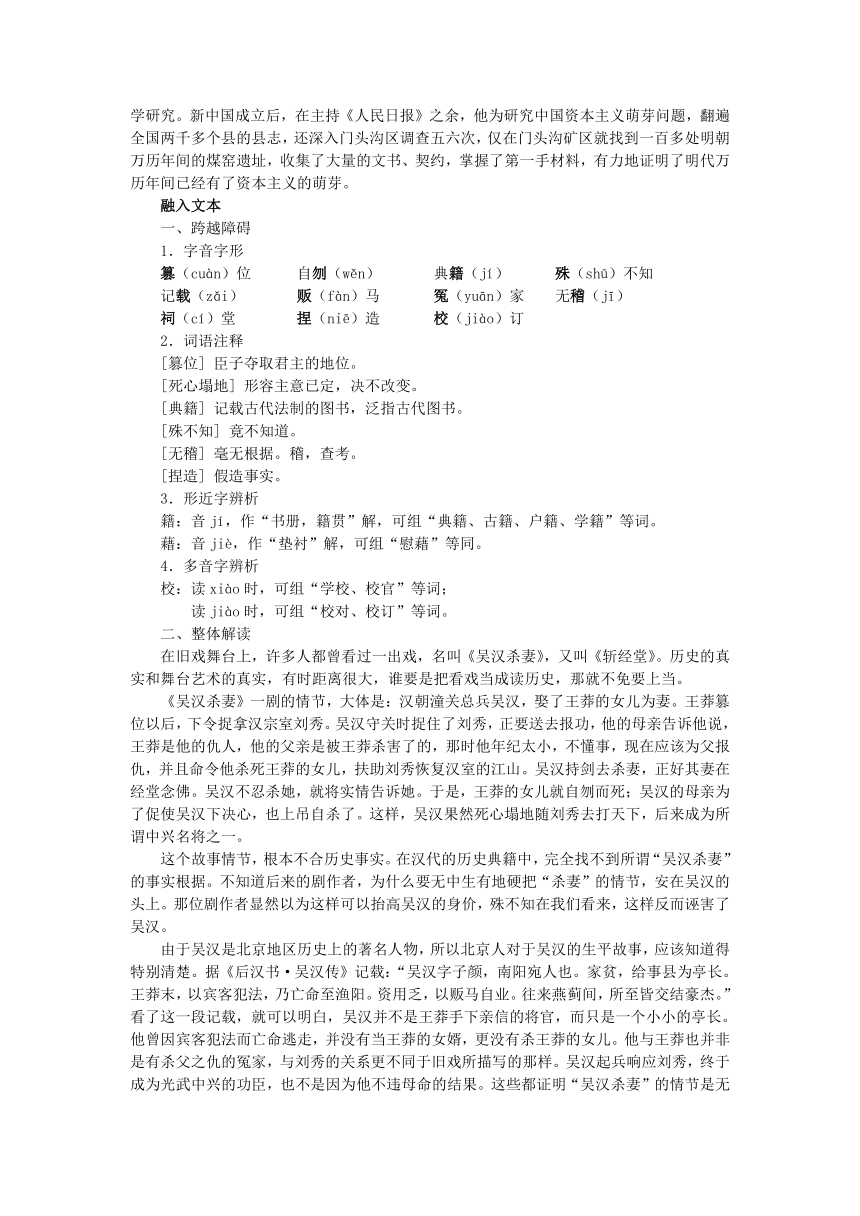

3.请写出本文的主要内容和推理过程。

四、语言品析

1.历史的真实和舞台艺术的真实,有时距离很大,谁要是把看戏当成读历史,那就不免要上当。(“不免”一词用得好在哪里?)

“不免”一词运用准确。原句意为谁要是把看戏当成读历史,那就有上当的可能。如果去掉“不免”,原句意则为谁要是把看戏当成读历史,那就一定上当。这不符合实际情况。

2.不知道后来的剧作者,为什么要无中生有地硬把“杀妻”的情节,安在吴汉的头上。(哪些词语表达了作者强烈的不满之情?)

粗体词语表达了作者强烈的不满之情。

这句话是本文最主要的文化价值所在。可结合自己看过的历史剧来加深理解。

注意体会作者在字里行间所表现出的强烈感情。

体验活动

1.上网或到学校图书馆查找、搜集关于评论当代历史剧创作的文章,摘录主要观点,写一则读书笔记。

2.调查当地地方戏的发展状况,并试分析其原因,写一份调查报告。

不求甚解

一般人常常以为,对任何问题不求甚解都是不好的。其实也不尽然。我们虽然不必提倡不求甚解的态度,但是,盲目地反对不求甚解的态度同样没有充分的理由。

不求甚解这句话最早是陶渊明说的。他在《五柳先生传》这篇短文中写道:“好读书,不求甚解;每有会意,便欣然忘食。”人们往往只抓住他说的前一句话,而丢了他说的后一句话,因此,就对陶渊明的读书态度很不满意,这是何苦来呢?他说的前后两句话紧紧相连,交互阐明,意思非常清楚。这是古人读书的正确态度,我们应该虚心学习,完全不应该对他滥加粗暴的不讲道理的非议。

应该承认,好读书这个习惯的养成是很重要的。如果根本不读书或者不喜欢读书,那么,无论说什么求甚解或不求甚解,就都毫无意义了。因为不读书就不了解什么知识,不喜欢读也就不能用心去了解书中的道理。一定要好读书,才有起码的发言权。真正把书读进去了,越读越有兴趣,自然就会慢慢了解书中的道理。一下子想完全读懂所有的书,特别是完全读懂重要的经典著作,除了狂妄自大的人以外,谁也不敢这样自信。而读书的要诀,全在于会意。对于这一点,陶渊明尤其有独到的见解。所以,他每每遇到真正会意的时候,就高兴得连饭都忘记吃了。

这样说来,陶渊明主张读书要会意,而真正的会意又很不容易,所以只好说不求甚解了。可见这不求甚解四字的含义有两层:一是表示虚心,目的在于劝诫学者不要骄傲自负,以为什么书一读就懂,实际上不一定真正体会得了书中的真意,还是老老实实承认自己只是不求甚解为好。二是说明读书的方法:不要固执一点,咬文嚼字,而要前后贯通,了解大意。这两层意思都很重要,值得我们好好体会。

列宁就曾经多次批评普列汉诺夫,说他自以为熟读马克思的著作,而实际上对马克思的著作却作了许多曲解。我们今天对于马克思列宁主义的经典著作,也应该抱虚心的态度,切不可以为都读得懂,其实不懂的地方还多得很哩!要想把经典著作读透,懂得其中的真理,并且正确地用来指导我们的工作,还必须不断努力学习。要学习得好,就不能死读,而必须活读,就是说,不能只记住经典著作的一些字句,而必须理解经典著作的精神实质。

在这一方面,古人的确有许多成功的经验。诸葛亮就是这样读书的。据王粲的《英雄记钞》说,诸葛亮与徐庶、石广元、孟公威等人一道游学读书,“三人务于精熟,而亮独观其大略”。看来,诸葛亮比徐庶等人确实要高明得多,因为观其大略的人,往往知识更广泛,了解问题更全面。

当然,这也不是说,读书可以马马虎虎,很不认真。绝对不应该这样。观其大略同样需要认真读书,只是不死抠一字一句,不因小失大,不为某一局部而放弃了整体。

宋代理学家陆象山的语录中说:“读书且平平读,未晓处且放过,不必太滞。”这也是不因小失大的意思。所谓未晓处且放过,与不求甚解的提法很相似。放过是暂时的,最后仍然会了解它的意思。

经验证明,有许多书看一遍两遍还不懂得,读三遍四遍就懂得了;或者一本书读了前面有许多不懂的地方,读到后面才豁然贯通;有的书昨天看不懂,过些日子再看才懂得;也有的似乎已经看懂了,其实不太懂,后来有了一些实际知识,才真正懂得它的意思。因此,重要的书必须常常反复阅读,每一次都会觉得开卷有益。

练习全解

一、课文用哪些证据一一否定了“吴汉杀妻”的历史真实性?其中哪条证据是最主要的?

课文用以否定“吴汉杀妻”的历史真实性的证据既有具体的史料,又有对于史料的总体把握。具体的史料有四则:第一则是关于吴汉生平的,第二则和第三则是关于吴汉家庭关系的,第四则是关于吴汉为人的。然而最主要的,具有根本意义的是对于史料的总体把握,即“在汉代的历史典籍中,完全找不到所谓‘吴汉杀妻’的事实根据”。

二、利用工具书疏通课文中所引古文的文意。

1.《后汉书·吴汉传》:“吴汉字子颜,南阳宛人也。家贫,给事县为亭长。王莽末,以宾客犯法,乃亡命至渔阳。资用乏,以贩马为业。往来燕蓟间,所至皆交结豪杰。”

吴汉的字为子颜,是南阳宛人。家境贫困,供职于县里的亭长。王莽末年,因为他的宾客犯法,就逃亡到渔阳。钱用光了,就以买卖马匹为职业。往来于燕蓟两地,所到之处都和当地的豪杰人物互有往来。

2.《后汉书·吴汉传》:“汉尝出征,妻子在后买田业。汉还,让之曰:军师在外,吏士不足,何多买田宅乎?遂尽以分与昆弟外家。”

吴汉曾经带兵出征在外,妻子在家购买田产。吴汉回到家后,埋怨她说:军师在外,吏士不足,购买那么多田产有什么用?于是把这些田产都分给兄弟和亲戚们。

3.《东观记》:“汉但修里宅,不起第。夫人先死,薄葬小坟,不作祠堂也。”

吴汉只是修理了一下住房,没有盖起大宅子。他的夫人先死,也只进行了薄葬,立了小坟,没有盖起祠堂。

4.《后汉书》:“为人质厚少文,造次不能以辞自达”。

吴汉为人朴实厚道,文化不高,匆忙仓促间有些话都说不清楚。

三、作者说:“谁要是把看戏当成读历史,那就不免要上当。”结合你看过的有关历史剧,谈谈你的看法。

可参照《国人还有“心灵的故乡”吗》一文的内容作答。

国人还有“心灵的故乡”吗?

——胡编乱改历史剧愈演愈烈

在社会各界对电视连续剧《走向共和》和新编小说《沙家滨》广泛质疑的时候,有消息传来,新拍电视连续剧《林海雪原》正在最后制作,“八一”将与观众见面。在戏说成风的当今文艺界,《林海雪原》会将原著演绎成什么样子.再次成了人们关注的焦点。

新《林海雪原》人物性格和情感戏大大增加,杨子荣被改编成了一个在首长身边做饭的炊事员,聪明、诙谐得像“老油条”,经过艰苦卓绝的剿匪战斗最后成长为一位铁血英雄;剧中还创造了一位女性角色,失落入土匪窝,最后投诚,对杨子荣一往情深……

时下,文艺界胡编历史,戏说、新编经典剧目颇为时髦,“汉奸”变“英雄”、“英雄”变“流氓”屡见不鲜,甚至到了不颠倒黑白、混淆是非不成剧的地步。以至于一些像新《林海雪原》这样的新作还未与人们见面,就引起了种种猜测。

一段时间以来,历史剧翻案之风越来越多,也越做越奇,生性暴戾的雍正皇帝变成了刚正干练、爱民如子的模范;大贪官竟然善良,和蔼,精明,而其贪婪是不得已而为之……《走向共和》更是将歪曲历史演绎到了极致:臭名昭著的李鸿章成了19世纪中国“改革开放”的总设计师,慈禧、袁世凯也都成了出色的政治家,他们都殚精竭虑,具有远见卓识。而维新志士却成了志大才疏的投机分子,不懈追求民主共和的孙中山,看上去却显得有些不识时务、违背纲常、个人英雄主义、唯恐天下不乱……”

一些作品对原有经典著作的改编新编也“蔚然成风”。新编话剧《红岩》中,江姐与许云峰成了一对男欢女爱的情人,叛徒甫志高一口天津话,满嘴骂大街,说江姐“越来越骚”,若招供可以奖励别墅、帅哥……新编小说《沙家滨》面世,更使民怨沸腾,秀外慧中的抗日女英雄阿庆嫂竟成了胡传魁的姘头、郭建光的情妇,成了一个风流成性的“潘金莲”,令人瞠目结舌。照此下去,包公也会被“改造”成为一个贪官,岳飞可以“改造”成为大卖国贼,雷锋也将被“改造”成一个缺德的自私鬼……

1.给下列粗体字注音。

篡( )位 自刎( ) 典籍( ) 捏( )造

冤( )家 无稽( ) 祠( )堂 特殊( )

2.在横线上填上适当的标点。

在旧戏舞台上 许多人都曾看过一出戏 名叫 吴汉杀妻 又叫 斩经堂

3.找出下列句中的错别字并改正。

(1)王莽的女儿就自吻而死;吴汉的母亲为了促使吴汉下决心,也上掉自杀了。

这样,吴汉果然死心踏地随刘秀去打天下,后来成为所谓中兴名将之一。( )

(2)在汉代的历史典藉中,完全找不到所谓“吴汉杀妻”的事实根据。( )

(3)那位剧作者显然以为这样可以抬高吴汉的身价,珠不知在我们看来,这样反而污害了吴汉。( )

4.给下列多音字注音并组词。

5.解释下列句中粗体词语的意义。

(1)这些都证明“吴汉杀妻”的情节是无稽的。

(2)那位剧作者显然以为这样可以抬高吴汉的身价,殊不知在我们看来,这样反而诬害了吴汉。

6.下面语段空白处应填入的句子恰当的一项是( )

疑,常常是获得真知的先导,是打开知识宝库的钥匙。科学家李四光有句名言:“不怀疑不能见真理。”这句话颇为深刻。一般来说, 而问题的解决,便是获得真知灼见的开始。数学家华罗庚之所以能在数学领域取得一个又一个的优异成果,正是由于他对书本上现成的公式、定理和结论,能够大胆怀疑,科学释疑。他攀登数学高峰的第一步也就是从这里开始的。

A.大胆怀疑与科学释疑往往是连在一起的,问题是在怀疑中提出的,又必然会在深入研究中解决。

B.问题是在怀疑中提出,又必然会在深入研究中解决,大胆怀疑与科学释疑往往是连在一起的。

C.问题是在深入研究中提出的,又必然会在怀疑中解决,大胆怀疑与科学释疑往往是连在一起的。

D.大胆怀疑与科学释疑往往是连在一起的,问题是在深入研究中提出的,又必然会在怀疑中解决。

二、阅读实践

(一)

如果对于《后汉书》的记载还认为不足的话,那么,我还可以举出汉代刘珍的《东观记》中的一段文字做证明。刘珍是后汉安帝永初年间的史官,曾奉诏校定东观诸书,并且负责编辑建武以后的名臣列传。他的著述自然是可靠的。据他说:“汉但修里宅,不起第。夫人先死,薄葬小坟,不作祠堂也。”这样看来,吴汉的夫人名位也很正常,并没有引起吴汉“杀妻”之类变故的可能。

而且,照《后汉书》所载,吴汉“为人质厚少文,造次不能以辞自达”。这又证明,从来历史记述都没有把吴汉描写成《斩经堂》的人物。如果吴汉确曾杀过王莽的女儿而后投奔刘秀,那么,在《后汉书》上一定要大书特书,夸奖他的忠孝,决不至于一字不提。

从我们现在的观点来说,假若要把吴汉的故事编成戏剧,虽然不必要完全照《后汉书》记载的史实,原封不动地搬上舞台;但是也不应该捏造情节,胡乱编出像《吴汉杀妻》这样的剧本。

7.概括第一段的主要内容。

8.文中画线句子能否去掉?为什么?

9.“这又证明”中的“这”指代的是 。

1O.最后一段表达了作者哪几层意思?

(二)说“疑”

①未解之惑,未识之物,未辨之味,未通之理,皆可谓之“疑”。在客观事物面前,任何人都不能回避这个“疑”字。科学研究就是破“疑”,破“疑”才有所发明。

②疑是思之始,学之端。科学上的重大突破,理论上的重大创造,技术上的重大发明,往往就是从“疑”开始的。“苹果为什么落在地上”这个“疑”,对于探索“万有引力”的牛顿曾有极大的启示;“水开了,壶盖为什么跳起来”这个“疑”,使瓦特发现了蒸汽的力量;“挂灯摇摆的幅度无论大小,为什么时间都是一样”这个“疑”,使伽利略发现了等时性原理。这些自然现象,皆是人们生活中经常所见。然而,寻常人熟视无睹,唯具有探索精神的人对此产生“疑”,努力探求,以至有所发现,有所发明,有所创造。宋代思想家张载说得好:“于不疑处有疑,方是进矣!”

③“疑似之迹,不可不察。”见“疑”,决不可“讳疑”,而应当“解疑”。见疑不疑,主观臆断,强不知以为知,那就会与真理失之交臂,悔恨终身。利比息在研究从海藻中提取碘时,发现在母液底部,沉着一层深褐色的液体,具有刺鼻的臭味。利比息想当然地认为这是“氯化碘”。法国波拉德在做同样的实验时,对深褐色的液体细加研究,发现它不是氯化碘,而是一种新的元素——溴。这件事对利比息的教育很深。他在自传中提到这件事时说:“从那以后,除非有非常可靠的实验根据,我再不凭空地自造理论了。”

④对前人留下的“已知”成果,要善于学,也要敢于疑。亚里士多德曾断言:物体从高空落下,“快慢与其重量成正比”。这个断言,流传了1800年。伽利略却要重新用实践再检验它是否真理。他拿着两只大小不同的铁球,跑到比萨斜塔上往下扔,一次次实验,结果证明亚里士多德的断言是错误的。不仅如此,伽利略还从中掌握了物体运动规律,推动了力学的发展。敢于对权威的结论质疑,才有希望穿破未知的障碍,打开真理的大门。不怀疑“电磁波穿过空气层就会一去不复返”的结论,马克尼就不可能不用导线把信号送到大西洋,开创无线电事业;不怀疑格林关于人体血液“遍布全身就在体内完全消耗干净”的说法,哈维就不会发现人体血液循环的真理;电磁场、原子能的发现,相对论、量子论的提出,生物进化论、元素周期表的创立,不都是敢于对权威的错误论断挑战的结果吗?

⑤“疑”就是解放思想,独立思考,就是提倡科学的探索,不被陈规旧章束缚头脑,不随主观臆想乱下判断,不因权威之言捆住手脚,敢想,敢干,敢于在科学上“掀翻天地重扶起”。这不是虚无主义者的怀疑一切,而是不执迷于一切权威的结论。在实现“四化”的途中,身为科学技术大军的战士,都要敢于“疑”,善于“疑”。

11.本文的中心论点是( )

A.科学研究就是破“疑”,破“疑”才能有所发明。

B.“疑”是思之始,学之端。

C.见“疑”决不可“讳疑”,而应当“解疑”。

D.在实现“四化”的途中,身为科技大军的战士,都要敢于“疑”,善于“疑”。

12.按议论文的引论、本论和结论,把文章分成三个部分:第一部分: 段;第二部分: 段;第三部分: 段。

13.第二部分可以分为两层:第一层: 段,用 两方面的事例论证了 ;第二层: 段,用 的著名的比萨斜塔实验等事例论证了 。

14.第②段运用的论证方法有( )

A.例证法 B.引证法 C.比喻论证法 D.对比论证法

15.文章第一句话中加引号的“疑”字和文章最后一句话中加引号的“疑”字,意思一样吗?解释正确的一项是( )

A.一样,都是“怀疑”的意思。

B.一样,都是“疑问”的意思。

C.不一样。前者是“怀疑”的意思,做动词;后者是“疑问”的意思,做名词。

D.不一样。前者是“疑问”的意思,做名词;后者是“怀疑”的意思,做动词。

16.和例句中的引号用法相同的一项是( )

例句:对前人留下的“已知”成果,要善于学,也要敢于疑。

A.这个“疑”,对于探索“万有引力”的牛顿曾有极大的启示。

B.宋代思想家张载说得好:“于不疑处有疑,方是进矣!”

C.见“疑”决不可“讳疑”,而应当“解疑”。

D.母液底部,沉着一层深褐色的液体,具有刺鼻的臭味,利比息想当然地认为这是“氯化碘”。

17.用最后一段中粗体关联词造一个句子。

三、表达实践

18.在文末横线处分别运用“只有……才……”和“如果……那么……”的句式,补写两个句子,使这段文字内容完整。要求补写的句子合乎文意,与上文衔接顺畅。

人们常说苦难是人生的一笔财富,可苦难要成为人生的财富是有条件的。

你战胜了苦难并且不再受苦,苦难才是一笔值得你骄傲的人生财富。这时,你再怎么说以前的苦难都不会感到自卑,反而有一种豪气;别人听你的苦难,也像是听传奇,不会可怜你轻视你,而是敬重你。如果你没有走出苦难,你能说什么呢?你说的在别人听来就是诉苦,是在乞怜。

所以,苦难未必是人生的一笔财富。

参考答案

1.cuàn wěn jí niē yuān jī cí shū

2., , 《 》, 《 》。

3.(1)刎 吊 塌 (2)籍 (3)殊 诬

5.(1)毫无根据。稽,查考。 (2)竟不知道。

6.A 7.作者举汉代刘珍的《东观记》中的一段文字证明吴汉没有杀妻。

8.不能。因为画线句子介绍了刘珍的官职、职责,以此来证明“他的著述自然是可靠的”。

9.《后汉书》所载,吴汉“为人质厚少文,造次不能以辞自达”

10.两层意思:一是把吴汉的故事编成戏剧,不必完全照搬史实;二是不应该捏造情节,胡乱编写剧本。

11.D 12.① ②③④ ⑤

13.②③ 正、反 要善于“疑” ④伽利略 要敢于“疑”

14.A、B 15.D 16.D 17.略。

18.(1)只有你战胜了苦难,它才是你的财富。 (2)如果苦难战胜了你,那么它就是你的屈辱。

本文是一篇驳论性文章,作者以丰富的史学材料,批驳了“吴汉杀妻”的说法。作者善于从社会文化生活中发现问题,有针对性地展开议论,论证入情入理,有较强的说服力。通过阅读分析,我们将——

1.学习本文选用丰富的史料作为论据证明论点的方法。

2.体会议论文语言准确、严密、具有说服力的特点。

3.体会勤于思考、善于思考的好处,并逐步养成这种好习惯。

走近作者

一、作者简介

邓拓(1912—1966),原名邓子健、邓云特,福建闽侯人,无产阶级革命战士,当代杰出的新闻工作者、政论家、历史学家、诗人和杂文家。他从小酷爱文学艺术,18岁参加了“左翼”社会科学家联盟。同年加入中国共产党。历任中共晋察冀中央局宣传部副部长、《晋察冀日报》社社长兼总编辑、新华社晋察冀分社社长等职。新中国成立后,历任《人民日报》社社长兼总编辑、全国新闻工作者协会主席、中共北京市委书记处书记、中共中央华北局书记处候补书记等职,并主编理论刊物《前线》。1961年3月,开始以“马南屯阝”为笔名在北京晚报副刊《五色土》开设《燕山夜话》专栏,共发稿153篇,受到读者喜欢。他的杂文爱憎分明,切中时弊而又短小精悍,妙趣横生,富有寓意。一时,全国许多报纸、杂志争相仿效,开设了类似的杂文专栏,为当时“百花齐放,百家争鸣”的文苑增添了生气。他与吴晗、廖沫沙合写杂文《三家村札记》。1966年4月16日,《北京日报》刊登关于《燕山夜话》和《三家村札记》的批判材料,“三家村”被打成“反党集团”,成为“文化大革命”的最早牺牲品。5月18日,邓拓含冤自尽,成了“四人帮”1966年起大兴文字狱的第一个牺牲者。邓拓另有《中国救荒史》、《论中国历史的几个问题》等论著。他的杂文重史实、史论,抓住现实,旁征博引,含蓄委婉,可谓雅俗共赏。

二、相关知识

福州西南有乌石山。1912年2月6日,居于乌石山下“第一山房”的前清举人邓鸥予喜得贵子,这位曾在广西任知县的教书先生给孩子起名邓旭初,这便是邓拓的乳名。

家乡是历史名城,家庭是书香门第,这给了邓拓幼年一个极好的成长环境。邓拓五岁能背古诗,还常跟二哥上山临摹岩刻。他们用毛竹做成扫帚笔,蘸清水,在石碑上描画,习字。邓拓写的一手好毛笔字,很得益于当时练就的苦功夫。

1929年,邓拓高中毕业,考入光华大学,从闽江口乘船到上海。他在给友人的信中引用了清代包世臣的诗句:“补读平生未见书。”他求知欲望极高,读了很多书,做了大量的资料卡片。1930年,18岁的邓拓秘密加入中国共产党。1931年夏,任上海法南(法租界和南市)区委宣传干事、部长。在纪念广州起义的一次活动中,被捕送往南京,后押至苏州军人反省院。当时,三哥邓叔群已是著名的科学家,经他多方奔走,后由蔡元培、褚民谊等保释,邓拓终于出狱。

邓拓来到开封,插班进了河南大学历史系。当时历史系主任是罗仲言,即中共创始人之一的罗章龙。在德国研究过马克思主义的罗章龙亲自讲授《社会主义与社会运动》一课,此外,20世纪30年代一些著名学者如李达、范文澜等也先后到河南大学讲授哲学、历史等。邓拓在这里汲取各种知识,同时开始进行历史研究。他发表了《论中国封建社会“长期停滞”的问题》、《再论中国封建制的“停滞”问题》和《论中国历史上的奴隶社会》等论作。1936年,邓拓用文言文写成的《中国救荒史》脱稿,这部二十多万字的著作,1937年由上海商务印书馆列入中国历史研究丛书出版。这是中国第一部研究中国历代灾荒的专著,很快被译成日文印行。

此时,邓拓仅25岁,已展露出青年史学家出众的才华。由此起步的邓拓一生未放弃史学研究。新中国成立后,在主持《人民日报》之余,他为研究中国资本主义萌芽问题,翻遍全国两千多个县的县志,还深入门头沟区调查五六次,仅在门头沟矿区就找到一百多处明朝万历年间的煤窑遗址,收集了大量的文书、契约,掌握了第一手材料,有力地证明了明代万历年间已经有了资本主义的萌芽。

融入文本

一、跨越障碍

1.字音字形

篡(cuàn)位 自刎(wěn) 典籍(jí) 殊(shū)不知

记载(zǎi) 贩(fàn)马 冤(yuān)家 无稽(jī)

祠(cí)堂 捏(niē)造 校(jiào)订

2.词语注释

[篡位] 臣子夺取君主的地位。

[死心塌地] 形容主意已定,决不改变。

[典籍] 记载古代法制的图书,泛指古代图书。

[殊不知] 竟不知道。

[无稽] 毫无根据。稽,查考。

[捏造] 假造事实。

3.形近字辨析

籍:音jí,作“书册,籍贯”解,可组“典籍、古籍、户籍、学籍”等词。

藉:音jiè,作“垫衬”解,可组“慰藉”等同。

4.多音字辨析

校:读xiào时,可组“学校、校官”等词;

读jiào时,可组“校对、校订”等词。

二、整体解读

在旧戏舞台上,许多人都曾看过一出戏,名叫《吴汉杀妻》,又叫《斩经堂》。历史的真实和舞台艺术的真实,有时距离很大,谁要是把看戏当成读历史,那就不免要上当。

《吴汉杀妻》一剧的情节,大体是:汉朝潼关总兵吴汉,娶了王莽的女儿为妻。王莽篡位以后,下令捉拿汉宗室刘秀。吴汉守关时捉住了刘秀,正要送去报功,他的母亲告诉他说,王莽是他的仇人,他的父亲是被王莽杀害了的,那时他年纪太小,不懂事,现在应该为父报仇,并且命令他杀死王莽的女儿,扶助刘秀恢复汉室的江山。吴汉持剑去杀妻,正好其妻在经堂念佛。吴汉不忍杀她,就将实情告诉她。于是,王莽的女儿就自刎而死;吴汉的母亲为了促使吴汉下决心,也上吊自杀了。这样,吴汉果然死心塌地随刘秀去打天下,后来成为所谓中兴名将之一。

这个故事情节,根本不合历史事实。在汉代的历史典籍中,完全找不到所谓“吴汉杀妻”的事实根据。不知道后来的剧作者,为什么要无中生有地硬把“杀妻”的情节,安在吴汉的头上。那位剧作者显然以为这样可以抬高吴汉的身价,殊不知在我们看来,这样反而诬害了吴汉。

由于吴汉是北京地区历史上的著名人物,所以北京人对于吴汉的生平故事,应该知道得特别清楚。据《后汉书·吴汉传》记载:“吴汉字子颜,南阳宛人也。家贫,给事县为亭长。王莽末,以宾客犯法,乃亡命至渔阳。资用乏,以贩马自业。往来燕蓟间,所至皆交结豪杰。”看了这一段记载,就可以明白,吴汉并不是王莽手下亲信的将官,而只是一个小小的亭长。他曾因宾客犯法而亡命逃走,并没有当王莽的女婿,更没有杀王莽的女儿。他与王莽也并非是有杀父之仇的冤家,与刘秀的关系更不同于旧戏所描写的那样。吴汉起兵响应刘秀,终于成为光武中兴的功臣,也不是因为他不违母命的结果。这些都证明“吴汉杀妻”的情节是无稽的。

然而,这些证明还不够有力,还不足以推翻“杀妻”之说,必定要从正面找出更有力的证明材料,才可以令人心服。因此,我们要进一步查究:吴汉的家庭和夫妇关系到底怎样?

上述《后汉书·吴汉传》中,有一段关于吴汉家庭关系的重要叙述。它写道:“汉尝出征,妻子在后买田业。汉还,让之曰:军师在外,吏士不足,何多买田宅乎?遂尽以分与昆弟外家。”由此可见,吴汉的家庭关系很正常,看不出有过“杀妻”之类的变故。

如果对于《后汉书》的记载还认为不足的话,那么,我还可以举出汉代刘珍的《东观记》中的一段文字做证明。刘珍是后汉安帝永初年间的史官,曾奉诏校定东观诸书,并且负责编辑建武以后的名臣列传。他的著述自然是可靠的。据他说:“汉但修里宅,不起第。夫人先死,薄葬小坟,不作祠堂也。”这样看来,吴汉的夫人名位也很正常,并没有引起吴汉“杀妻”之类变故的可能。

而且,照《后汉书》所载,吴汉“为人质厚少文,造次不能以辞自达”。这又证明,从来历史记述都没有把吴汉描写成《斩经堂》的人物。如果吴汉确曾杀过王莽的女儿而后投奔刘秀,那么,在《后汉书》上一定要大书特书,夸奖他的忠孝,决不至于一字不提。

从我们现在的观点来说,假若要把吴汉的故事编成戏剧,虽然不必要完全照《后汉书》记载的史实,原封不动地搬上舞台;但是也不应该捏造情节,胡乱编出像《吴汉杀妻》这样的剧本。

提出问题,明确指出:“历史的真实和舞台艺术的真实,有时距离很大。”

概述《吴汉杀妻》的剧情。

作者用两三百字高度地概括了剧情,体现了作者驾驭语言的功力。议论文中的叙述与记叙文中的叙述是不同的,前者要求高度概括,后者要求具体,生动,形象。

在讲述故事之后,作者明确指出:这个故事情节,根本不合历史事实。然后运用翔实的史学材料加以证明。

作者以《后汉书·吴汉传》中的史料为论据,证明“吴汉杀妻”的情节是无稽的。

选材角度:吴汉的生平。

承上启下的过渡段,引出下一段的进一步论证。

作者以《后汉书·吴汉传》中的“一段关于吴汉家庭关系的重要叙述”为论据,证明吴汉的家庭关系很正常,看不出有过“杀妻”之类的变故。

选材角度:吴汉的家庭。

作者以汉代刘珍的《东观记》中的一段文字为论据,证明吴汉的夫人名位也很正常,并没有引起吴汉“杀妻”之类变故的可能。

选材角度:吴汉的家庭。

作者以《后汉书》中的一段文字为论据,证明从来历史记述都没有把吴汉描写成杀妻的人物。

选材角度:吴汉的为人。

作者明确地提出了历史剧的创作原则和创作态度:不能胡编乱造。

三、问题研讨

1.本文的文化内涵价值体现在哪些方面?

甲生:作者在这篇文章中提出了“历史的真实和舞台艺术的真实,有时距离很大”这样的观点,并告诫人们:“谁要是把看戏当成读历史,那就不免要上当。”这一观点对于指导中学生的文化生活,显然具有重要的现实意义。

乙生:第二是关于历史剧的创作原则和创作态度,作者的观点是历史剧不能胡编乱造。

丙生:第三是编出吴汉杀妻的故事究竟是抬高了吴汉的身价还是诬害了吴汉。作者指出,剧作者认为吴汉杀妻的故事能抬高吴汉的身价,而在今天看来,却是反诬害了吴汉。这里实际上是在批评剧作者的愚忠和株连的封建观念。按照我们今天的观念,每个人都是人格独立的,因此,即使吴汉真娶了王莽的女儿,后来要扶助刘秀,也不该杀妻。

师评:所以我们说,本文的文化内涵价值主要并不在对于具体史实的澄清,而在以上三个方面。

2.作者是如何运用丰富的史料多角度批驳“吴汉杀妻”的谬论的?

论据一:作者以《后汉书·吴汉传》记载的史料为论据,证明“吴汉杀妻”的情节是无稽的。

论据二:作者以《后汉书·吴汉传》中“一段关于吴汉家庭关系的重要叙述”为论据,证明吴汉的家庭关系很正常,看不出有过“杀妻”之类的变故。

论据三:作者以汉代刘珍的《东观记》中的一段文字为论据,证明吴汉的夫人名位也很正常,并没有引起吴汉“杀妻”之类变故的可能。

论据四:作者以《后汉书》中的一段文字为论据,证明从来历史记述都没有把吴汉描写成杀妻的人物。

3.请写出本文的主要内容和推理过程。

四、语言品析

1.历史的真实和舞台艺术的真实,有时距离很大,谁要是把看戏当成读历史,那就不免要上当。(“不免”一词用得好在哪里?)

“不免”一词运用准确。原句意为谁要是把看戏当成读历史,那就有上当的可能。如果去掉“不免”,原句意则为谁要是把看戏当成读历史,那就一定上当。这不符合实际情况。

2.不知道后来的剧作者,为什么要无中生有地硬把“杀妻”的情节,安在吴汉的头上。(哪些词语表达了作者强烈的不满之情?)

粗体词语表达了作者强烈的不满之情。

这句话是本文最主要的文化价值所在。可结合自己看过的历史剧来加深理解。

注意体会作者在字里行间所表现出的强烈感情。

体验活动

1.上网或到学校图书馆查找、搜集关于评论当代历史剧创作的文章,摘录主要观点,写一则读书笔记。

2.调查当地地方戏的发展状况,并试分析其原因,写一份调查报告。

不求甚解

一般人常常以为,对任何问题不求甚解都是不好的。其实也不尽然。我们虽然不必提倡不求甚解的态度,但是,盲目地反对不求甚解的态度同样没有充分的理由。

不求甚解这句话最早是陶渊明说的。他在《五柳先生传》这篇短文中写道:“好读书,不求甚解;每有会意,便欣然忘食。”人们往往只抓住他说的前一句话,而丢了他说的后一句话,因此,就对陶渊明的读书态度很不满意,这是何苦来呢?他说的前后两句话紧紧相连,交互阐明,意思非常清楚。这是古人读书的正确态度,我们应该虚心学习,完全不应该对他滥加粗暴的不讲道理的非议。

应该承认,好读书这个习惯的养成是很重要的。如果根本不读书或者不喜欢读书,那么,无论说什么求甚解或不求甚解,就都毫无意义了。因为不读书就不了解什么知识,不喜欢读也就不能用心去了解书中的道理。一定要好读书,才有起码的发言权。真正把书读进去了,越读越有兴趣,自然就会慢慢了解书中的道理。一下子想完全读懂所有的书,特别是完全读懂重要的经典著作,除了狂妄自大的人以外,谁也不敢这样自信。而读书的要诀,全在于会意。对于这一点,陶渊明尤其有独到的见解。所以,他每每遇到真正会意的时候,就高兴得连饭都忘记吃了。

这样说来,陶渊明主张读书要会意,而真正的会意又很不容易,所以只好说不求甚解了。可见这不求甚解四字的含义有两层:一是表示虚心,目的在于劝诫学者不要骄傲自负,以为什么书一读就懂,实际上不一定真正体会得了书中的真意,还是老老实实承认自己只是不求甚解为好。二是说明读书的方法:不要固执一点,咬文嚼字,而要前后贯通,了解大意。这两层意思都很重要,值得我们好好体会。

列宁就曾经多次批评普列汉诺夫,说他自以为熟读马克思的著作,而实际上对马克思的著作却作了许多曲解。我们今天对于马克思列宁主义的经典著作,也应该抱虚心的态度,切不可以为都读得懂,其实不懂的地方还多得很哩!要想把经典著作读透,懂得其中的真理,并且正确地用来指导我们的工作,还必须不断努力学习。要学习得好,就不能死读,而必须活读,就是说,不能只记住经典著作的一些字句,而必须理解经典著作的精神实质。

在这一方面,古人的确有许多成功的经验。诸葛亮就是这样读书的。据王粲的《英雄记钞》说,诸葛亮与徐庶、石广元、孟公威等人一道游学读书,“三人务于精熟,而亮独观其大略”。看来,诸葛亮比徐庶等人确实要高明得多,因为观其大略的人,往往知识更广泛,了解问题更全面。

当然,这也不是说,读书可以马马虎虎,很不认真。绝对不应该这样。观其大略同样需要认真读书,只是不死抠一字一句,不因小失大,不为某一局部而放弃了整体。

宋代理学家陆象山的语录中说:“读书且平平读,未晓处且放过,不必太滞。”这也是不因小失大的意思。所谓未晓处且放过,与不求甚解的提法很相似。放过是暂时的,最后仍然会了解它的意思。

经验证明,有许多书看一遍两遍还不懂得,读三遍四遍就懂得了;或者一本书读了前面有许多不懂的地方,读到后面才豁然贯通;有的书昨天看不懂,过些日子再看才懂得;也有的似乎已经看懂了,其实不太懂,后来有了一些实际知识,才真正懂得它的意思。因此,重要的书必须常常反复阅读,每一次都会觉得开卷有益。

练习全解

一、课文用哪些证据一一否定了“吴汉杀妻”的历史真实性?其中哪条证据是最主要的?

课文用以否定“吴汉杀妻”的历史真实性的证据既有具体的史料,又有对于史料的总体把握。具体的史料有四则:第一则是关于吴汉生平的,第二则和第三则是关于吴汉家庭关系的,第四则是关于吴汉为人的。然而最主要的,具有根本意义的是对于史料的总体把握,即“在汉代的历史典籍中,完全找不到所谓‘吴汉杀妻’的事实根据”。

二、利用工具书疏通课文中所引古文的文意。

1.《后汉书·吴汉传》:“吴汉字子颜,南阳宛人也。家贫,给事县为亭长。王莽末,以宾客犯法,乃亡命至渔阳。资用乏,以贩马为业。往来燕蓟间,所至皆交结豪杰。”

吴汉的字为子颜,是南阳宛人。家境贫困,供职于县里的亭长。王莽末年,因为他的宾客犯法,就逃亡到渔阳。钱用光了,就以买卖马匹为职业。往来于燕蓟两地,所到之处都和当地的豪杰人物互有往来。

2.《后汉书·吴汉传》:“汉尝出征,妻子在后买田业。汉还,让之曰:军师在外,吏士不足,何多买田宅乎?遂尽以分与昆弟外家。”

吴汉曾经带兵出征在外,妻子在家购买田产。吴汉回到家后,埋怨她说:军师在外,吏士不足,购买那么多田产有什么用?于是把这些田产都分给兄弟和亲戚们。

3.《东观记》:“汉但修里宅,不起第。夫人先死,薄葬小坟,不作祠堂也。”

吴汉只是修理了一下住房,没有盖起大宅子。他的夫人先死,也只进行了薄葬,立了小坟,没有盖起祠堂。

4.《后汉书》:“为人质厚少文,造次不能以辞自达”。

吴汉为人朴实厚道,文化不高,匆忙仓促间有些话都说不清楚。

三、作者说:“谁要是把看戏当成读历史,那就不免要上当。”结合你看过的有关历史剧,谈谈你的看法。

可参照《国人还有“心灵的故乡”吗》一文的内容作答。

国人还有“心灵的故乡”吗?

——胡编乱改历史剧愈演愈烈

在社会各界对电视连续剧《走向共和》和新编小说《沙家滨》广泛质疑的时候,有消息传来,新拍电视连续剧《林海雪原》正在最后制作,“八一”将与观众见面。在戏说成风的当今文艺界,《林海雪原》会将原著演绎成什么样子.再次成了人们关注的焦点。

新《林海雪原》人物性格和情感戏大大增加,杨子荣被改编成了一个在首长身边做饭的炊事员,聪明、诙谐得像“老油条”,经过艰苦卓绝的剿匪战斗最后成长为一位铁血英雄;剧中还创造了一位女性角色,失落入土匪窝,最后投诚,对杨子荣一往情深……

时下,文艺界胡编历史,戏说、新编经典剧目颇为时髦,“汉奸”变“英雄”、“英雄”变“流氓”屡见不鲜,甚至到了不颠倒黑白、混淆是非不成剧的地步。以至于一些像新《林海雪原》这样的新作还未与人们见面,就引起了种种猜测。

一段时间以来,历史剧翻案之风越来越多,也越做越奇,生性暴戾的雍正皇帝变成了刚正干练、爱民如子的模范;大贪官竟然善良,和蔼,精明,而其贪婪是不得已而为之……《走向共和》更是将歪曲历史演绎到了极致:臭名昭著的李鸿章成了19世纪中国“改革开放”的总设计师,慈禧、袁世凯也都成了出色的政治家,他们都殚精竭虑,具有远见卓识。而维新志士却成了志大才疏的投机分子,不懈追求民主共和的孙中山,看上去却显得有些不识时务、违背纲常、个人英雄主义、唯恐天下不乱……”

一些作品对原有经典著作的改编新编也“蔚然成风”。新编话剧《红岩》中,江姐与许云峰成了一对男欢女爱的情人,叛徒甫志高一口天津话,满嘴骂大街,说江姐“越来越骚”,若招供可以奖励别墅、帅哥……新编小说《沙家滨》面世,更使民怨沸腾,秀外慧中的抗日女英雄阿庆嫂竟成了胡传魁的姘头、郭建光的情妇,成了一个风流成性的“潘金莲”,令人瞠目结舌。照此下去,包公也会被“改造”成为一个贪官,岳飞可以“改造”成为大卖国贼,雷锋也将被“改造”成一个缺德的自私鬼……

1.给下列粗体字注音。

篡( )位 自刎( ) 典籍( ) 捏( )造

冤( )家 无稽( ) 祠( )堂 特殊( )

2.在横线上填上适当的标点。

在旧戏舞台上 许多人都曾看过一出戏 名叫 吴汉杀妻 又叫 斩经堂

3.找出下列句中的错别字并改正。

(1)王莽的女儿就自吻而死;吴汉的母亲为了促使吴汉下决心,也上掉自杀了。

这样,吴汉果然死心踏地随刘秀去打天下,后来成为所谓中兴名将之一。( )

(2)在汉代的历史典藉中,完全找不到所谓“吴汉杀妻”的事实根据。( )

(3)那位剧作者显然以为这样可以抬高吴汉的身价,珠不知在我们看来,这样反而污害了吴汉。( )

4.给下列多音字注音并组词。

5.解释下列句中粗体词语的意义。

(1)这些都证明“吴汉杀妻”的情节是无稽的。

(2)那位剧作者显然以为这样可以抬高吴汉的身价,殊不知在我们看来,这样反而诬害了吴汉。

6.下面语段空白处应填入的句子恰当的一项是( )

疑,常常是获得真知的先导,是打开知识宝库的钥匙。科学家李四光有句名言:“不怀疑不能见真理。”这句话颇为深刻。一般来说, 而问题的解决,便是获得真知灼见的开始。数学家华罗庚之所以能在数学领域取得一个又一个的优异成果,正是由于他对书本上现成的公式、定理和结论,能够大胆怀疑,科学释疑。他攀登数学高峰的第一步也就是从这里开始的。

A.大胆怀疑与科学释疑往往是连在一起的,问题是在怀疑中提出的,又必然会在深入研究中解决。

B.问题是在怀疑中提出,又必然会在深入研究中解决,大胆怀疑与科学释疑往往是连在一起的。

C.问题是在深入研究中提出的,又必然会在怀疑中解决,大胆怀疑与科学释疑往往是连在一起的。

D.大胆怀疑与科学释疑往往是连在一起的,问题是在深入研究中提出的,又必然会在怀疑中解决。

二、阅读实践

(一)

如果对于《后汉书》的记载还认为不足的话,那么,我还可以举出汉代刘珍的《东观记》中的一段文字做证明。刘珍是后汉安帝永初年间的史官,曾奉诏校定东观诸书,并且负责编辑建武以后的名臣列传。他的著述自然是可靠的。据他说:“汉但修里宅,不起第。夫人先死,薄葬小坟,不作祠堂也。”这样看来,吴汉的夫人名位也很正常,并没有引起吴汉“杀妻”之类变故的可能。

而且,照《后汉书》所载,吴汉“为人质厚少文,造次不能以辞自达”。这又证明,从来历史记述都没有把吴汉描写成《斩经堂》的人物。如果吴汉确曾杀过王莽的女儿而后投奔刘秀,那么,在《后汉书》上一定要大书特书,夸奖他的忠孝,决不至于一字不提。

从我们现在的观点来说,假若要把吴汉的故事编成戏剧,虽然不必要完全照《后汉书》记载的史实,原封不动地搬上舞台;但是也不应该捏造情节,胡乱编出像《吴汉杀妻》这样的剧本。

7.概括第一段的主要内容。

8.文中画线句子能否去掉?为什么?

9.“这又证明”中的“这”指代的是 。

1O.最后一段表达了作者哪几层意思?

(二)说“疑”

①未解之惑,未识之物,未辨之味,未通之理,皆可谓之“疑”。在客观事物面前,任何人都不能回避这个“疑”字。科学研究就是破“疑”,破“疑”才有所发明。

②疑是思之始,学之端。科学上的重大突破,理论上的重大创造,技术上的重大发明,往往就是从“疑”开始的。“苹果为什么落在地上”这个“疑”,对于探索“万有引力”的牛顿曾有极大的启示;“水开了,壶盖为什么跳起来”这个“疑”,使瓦特发现了蒸汽的力量;“挂灯摇摆的幅度无论大小,为什么时间都是一样”这个“疑”,使伽利略发现了等时性原理。这些自然现象,皆是人们生活中经常所见。然而,寻常人熟视无睹,唯具有探索精神的人对此产生“疑”,努力探求,以至有所发现,有所发明,有所创造。宋代思想家张载说得好:“于不疑处有疑,方是进矣!”

③“疑似之迹,不可不察。”见“疑”,决不可“讳疑”,而应当“解疑”。见疑不疑,主观臆断,强不知以为知,那就会与真理失之交臂,悔恨终身。利比息在研究从海藻中提取碘时,发现在母液底部,沉着一层深褐色的液体,具有刺鼻的臭味。利比息想当然地认为这是“氯化碘”。法国波拉德在做同样的实验时,对深褐色的液体细加研究,发现它不是氯化碘,而是一种新的元素——溴。这件事对利比息的教育很深。他在自传中提到这件事时说:“从那以后,除非有非常可靠的实验根据,我再不凭空地自造理论了。”

④对前人留下的“已知”成果,要善于学,也要敢于疑。亚里士多德曾断言:物体从高空落下,“快慢与其重量成正比”。这个断言,流传了1800年。伽利略却要重新用实践再检验它是否真理。他拿着两只大小不同的铁球,跑到比萨斜塔上往下扔,一次次实验,结果证明亚里士多德的断言是错误的。不仅如此,伽利略还从中掌握了物体运动规律,推动了力学的发展。敢于对权威的结论质疑,才有希望穿破未知的障碍,打开真理的大门。不怀疑“电磁波穿过空气层就会一去不复返”的结论,马克尼就不可能不用导线把信号送到大西洋,开创无线电事业;不怀疑格林关于人体血液“遍布全身就在体内完全消耗干净”的说法,哈维就不会发现人体血液循环的真理;电磁场、原子能的发现,相对论、量子论的提出,生物进化论、元素周期表的创立,不都是敢于对权威的错误论断挑战的结果吗?

⑤“疑”就是解放思想,独立思考,就是提倡科学的探索,不被陈规旧章束缚头脑,不随主观臆想乱下判断,不因权威之言捆住手脚,敢想,敢干,敢于在科学上“掀翻天地重扶起”。这不是虚无主义者的怀疑一切,而是不执迷于一切权威的结论。在实现“四化”的途中,身为科学技术大军的战士,都要敢于“疑”,善于“疑”。

11.本文的中心论点是( )

A.科学研究就是破“疑”,破“疑”才能有所发明。

B.“疑”是思之始,学之端。

C.见“疑”决不可“讳疑”,而应当“解疑”。

D.在实现“四化”的途中,身为科技大军的战士,都要敢于“疑”,善于“疑”。

12.按议论文的引论、本论和结论,把文章分成三个部分:第一部分: 段;第二部分: 段;第三部分: 段。

13.第二部分可以分为两层:第一层: 段,用 两方面的事例论证了 ;第二层: 段,用 的著名的比萨斜塔实验等事例论证了 。

14.第②段运用的论证方法有( )

A.例证法 B.引证法 C.比喻论证法 D.对比论证法

15.文章第一句话中加引号的“疑”字和文章最后一句话中加引号的“疑”字,意思一样吗?解释正确的一项是( )

A.一样,都是“怀疑”的意思。

B.一样,都是“疑问”的意思。

C.不一样。前者是“怀疑”的意思,做动词;后者是“疑问”的意思,做名词。

D.不一样。前者是“疑问”的意思,做名词;后者是“怀疑”的意思,做动词。

16.和例句中的引号用法相同的一项是( )

例句:对前人留下的“已知”成果,要善于学,也要敢于疑。

A.这个“疑”,对于探索“万有引力”的牛顿曾有极大的启示。

B.宋代思想家张载说得好:“于不疑处有疑,方是进矣!”

C.见“疑”决不可“讳疑”,而应当“解疑”。

D.母液底部,沉着一层深褐色的液体,具有刺鼻的臭味,利比息想当然地认为这是“氯化碘”。

17.用最后一段中粗体关联词造一个句子。

三、表达实践

18.在文末横线处分别运用“只有……才……”和“如果……那么……”的句式,补写两个句子,使这段文字内容完整。要求补写的句子合乎文意,与上文衔接顺畅。

人们常说苦难是人生的一笔财富,可苦难要成为人生的财富是有条件的。

你战胜了苦难并且不再受苦,苦难才是一笔值得你骄傲的人生财富。这时,你再怎么说以前的苦难都不会感到自卑,反而有一种豪气;别人听你的苦难,也像是听传奇,不会可怜你轻视你,而是敬重你。如果你没有走出苦难,你能说什么呢?你说的在别人听来就是诉苦,是在乞怜。

所以,苦难未必是人生的一笔财富。

参考答案

1.cuàn wěn jí niē yuān jī cí shū

2., , 《 》, 《 》。

3.(1)刎 吊 塌 (2)籍 (3)殊 诬

5.(1)毫无根据。稽,查考。 (2)竟不知道。

6.A 7.作者举汉代刘珍的《东观记》中的一段文字证明吴汉没有杀妻。

8.不能。因为画线句子介绍了刘珍的官职、职责,以此来证明“他的著述自然是可靠的”。

9.《后汉书》所载,吴汉“为人质厚少文,造次不能以辞自达”

10.两层意思:一是把吴汉的故事编成戏剧,不必完全照搬史实;二是不应该捏造情节,胡乱编写剧本。

11.D 12.① ②③④ ⑤

13.②③ 正、反 要善于“疑” ④伽利略 要敢于“疑”

14.A、B 15.D 16.D 17.略。

18.(1)只有你战胜了苦难,它才是你的财富。 (2)如果苦难战胜了你,那么它就是你的屈辱。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 白杨礼赞

- 2 囚绿记

- 3 西花厅的海棠花又开了

- 4 *草莓

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 一厘米

- 7 *差半车麦秸

- 8 *清兵卫与葫芦

- 第三单元

- 9 中国人失掉自信力了吗

- 10 吴汉何尝杀妻

- 11 *大小猫洞

- 12 *世上没有傻问题

- 第四单元

- 13 致蒋经国先生信

- 14 *给儿子的一封信

- 15 *给女儿的信

- 16 给巴特勒的信

- 第五单元

- 17 茶馆(节选)

- 18 陈毅市长(选场)

- 19 *开国大典(节选)

- 第六单元

- 20 秋水

- 21 *愚公移山

- 22 *扁鹊见蔡桓公

- 23 捕蛇者说

- 24 诗词五首

- 第七单元

- 25 《论语》十则

- 26 鱼我所欲也

- 27 *订鬼

- 28 *马说

- 29 诗词五首