高中语文统编版(2019)必修下册教案:《 祝福》(41张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版(2019)必修下册教案:《 祝福》(41张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-04-24 18:52:31 | ||

图片预览

文档简介

(共41张PPT)

高中语文一年级

第12课 祝福

“悲剧是把美好的东西毁灭给人看,已经是脚底的泥,还要去不断地践踏,连同情都说不上,让人看着更加难熬。”

1.梳理概括小说情节,体会倒叙写法。

2.分析人物描写的方法,并理解小说环境描写的作用。

素养目标

第一课时

文题解读

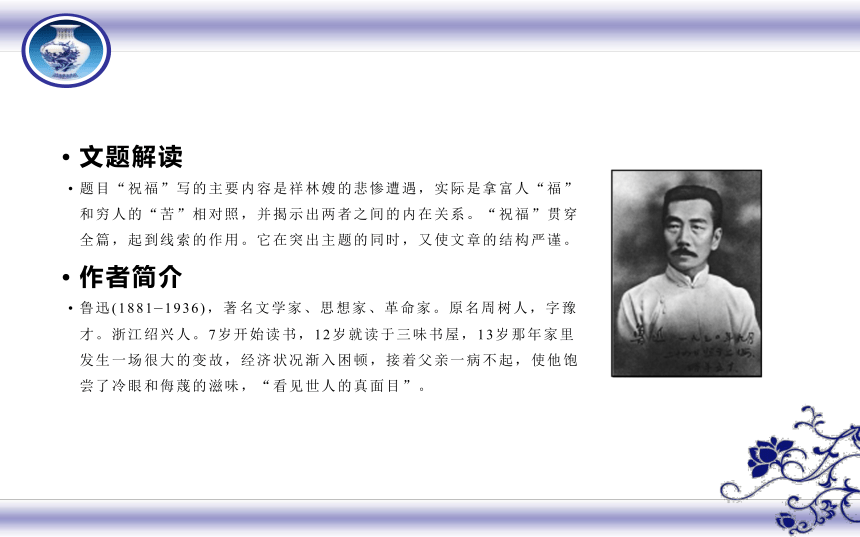

题目“祝福”写的主要内容是祥林嫂的悲惨遭遇,实际是拿富人“福”和穷人的“苦”相对照,并揭示出两者之间的内在关系。“祝福”贯穿全篇,起到线索的作用。它在突出主题的同时,又使文章的结构严谨。

作者简介

鲁迅(1881—1936),著名文学家、思想家、革命家。原名周树人,字豫才。浙江绍兴人。7岁开始读书,12岁就读于三味书屋,13岁那年家里发生一场很大的变故,经济状况渐入困顿,接着父亲一病不起,使他饱尝了冷眼和侮蔑的滋味,“看见世人的真面目”。

文学常识

写作背景

《祝福》发表于1924年。是鲁迅小说集《彷徨》的第一篇,故事叙述的是辛亥革命后中国农村的黑暗现实。农民问题是鲁迅这一时期一直在探索的问题。而辛亥革命后,旧中国农村的黑暗是空前的。辛亥革命虽然推翻了清王朝,赶跑了皇帝,但反帝反封建的革命任务并没有真正完成,中国仍然处于帝国主义和封建主义的统治和压迫下,封建的思想观念和礼教仍然顽固地束缚着广大农民,尤其是妇女,她们更是受尽了剥削和压迫,承受着难以想象的肉体上和精神上的双重重压。五四运动提出了“民主、科学”“打倒封建礼教”的口号,妇女解放问题也成了这个时期鲁迅探索的主题。正是在这样的背景下,鲁迅的小说《祝福》应运而生了。

二、文本探究

整体感知

通读文本,请用简练的文字概述祥林嫂的人生经历。

提示:祥林嫂年纪轻轻就死了丈夫,从家里逃出来后,由卫老婆子介绍到鲁四老爷家做女工。新年刚过,祥林嫂被婆家的人绑了回去卖给贺老六做妻子,祥林嫂拼死反抗。后来生了儿子阿毛。但是厄运再次降临到祥林嫂头上,先是丈夫患伤寒去世,接着儿子阿毛又被狼咬死,贺家人来收屋并把她赶出家门。她走投无路,只好又回到鲁四老爷家做女工。鲁四老爷告诫妻子,祭祀的时候不要让祥林嫂插手。祥林嫂反复地向人们诉说着阿毛被狼吃的悲惨故事,但镇上的人却渐渐对她失去兴趣。祥林嫂用积存的工钱到土地庙捐了门槛,但是“祝福”的事鲁四太太仍然不让她插手,这使她大受打击,从此她精神更不济了,记性尤其坏,最后被赶出鲁家,沦为乞丐。在一个风雪交加的“祝福”之夜里,祥林嫂冻死在鲁镇上,结束了悲惨而又屈辱的一生。

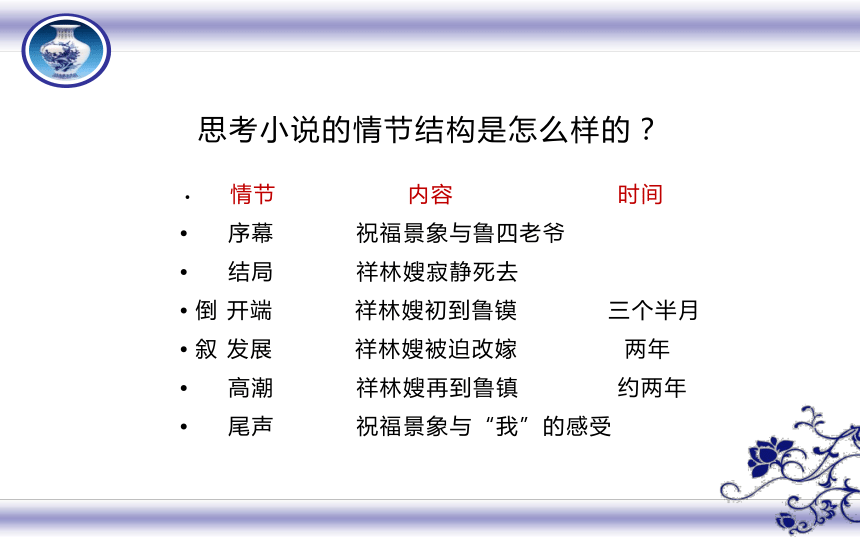

思考小说的情节结构是怎么样的?

情节 内容 时间

序幕 祝福景象与鲁四老爷

结局 祥林嫂寂静死去

倒 开端 祥林嫂初到鲁镆 三个半月

叙 发展 祥林嫂被迫改嫁 两年

高潮 祥林嫂再到鲁镇 约两年

尾声 祝福景象与“我”的感受

作者用第一人称的叙述方式,有什么作用?

作者用第一人称的叙述方式,以“我”为叙述者,选择了独特的视角。“我”在这里的作用就是:不但成为鲁镇社会与小说人物活动的摄像机与见证者,让小说更具真实感,而且通过第一人称视角,实现了对祥林嫂悲剧命运的充分关照。

小说《祝福》在结构上采用倒叙手法有什么作用?

开头一句“旧历的年底毕竟最像年底”有什么潜台词?

三、重点突破

小说是在“祝福”的环境中展开的,祥林嫂的命运也与“祝福”息息相关,那么“祝福”在小说中起到了什么作用?

祥林嫂临死前向“我”提出了几个问题?

她的疑惑是什么?

“我”对祥林嫂所提出的灵魂有无问题是怎样回答的?

为什么这样回答?

鲁迅先生说过:“要极节省地画出一个人的特点,最好是画他的眼睛。”小说中一共几次写到祥林嫂的眼睛,鲁迅先生每次写她的眼睛时,都侧重表现了祥林嫂怎样的特征?

提示

找出小说中典型的环境描写并思考有何作用?

(1)第一次是描写镇上各家准备“祝福”的情景。

祝福是“鲁镇年终的大典”,富人们要在这一天“迎接福神,拜求来年一年中的好运气”,以便继续他们贪得无厌的“幸福生活”,而制作“福礼”却要像祥林嫂一样的女人“臂膊都在水里浸得通红”,没日没夜地付出自己的艰辛,可见富人们所祈求的幸福,是建立在榨取这些廉价劳动力的血汗之上的。这样通过环境描写就揭露了人与人之间的矛盾冲突,预示了祥林嫂悲剧命运的社会性。

(2)第二次是对鲁四老爷家祝福的描写

祝福本身就是旧社会最富有特色的封建迷信活动,所以在祝福时封建宗法思想和反动的理学观念也表现得最为强烈,在鲁四老爷不准“败坏风俗”的祥林嫂沾手的告诫下,祥林嫂失去了祝福的权利。她为了求取这点权利,用“历来积存的工钱”捐了一条“赎”罪的门槛,但所得到的仍是“你放着罢,祥林嫂!”这样一句喝令,就粉碎了她生前免于侮辱,死后免于痛苦的愿望,她的一切挣扎的希望都在这一句喝令中破灭了。就这样,鲁四老爷在祝福时刻凭着封建宗法思想和封建礼教的淫威,把祥林嫂一步步逼上死亡的道路。

特定的环境描写,推动了情节的发展,同时增加了人物形象的真实感和感染力。

(3)第三次是结尾通过“我”的感受对祝福的景象的描写。

祥林嫂死的惨相和天地圣众“豫备给鲁镇的人们以无限的幸福”的气氛,形成鲜明的对照,深化了对旧社会杀人本质的揭露,同时在布局上也起到了首尾呼应,使小说结构更臻完善的作用。

第二课时

素养目标

1.分析小说人物形象;

2.分析祥林嫂对于自己命运的反抗行为,了解其反抗的局限性;

3.探究小说主题,理解造成人物悲剧的社会根源,从而认识封建礼教的罪恶本质。

鲁四老爷是一个怎样的人?

说“鲁四老爷是当时农村中地主阶级的代表人物”,是很中肯的。但如果进一步说他“是资产阶级民主革命时期地主阶级知识分子的典型形象”,就未免荒唐。或许“一个讲理学的老监生”蒙蔽了某些人的思想。其实这里的“讲理学”,根本就不是“教授理学”的意思,而是“讲究、信奉理学”。我们来看看他的书房。美其名曰“书房”,其实很像是堆放杂物的破屋子。一个“寿”字,还是拓本;一副对联,却“脱落”了一边;仅有的三本书,只有一本是做学问的,可惜还是“未必完全”的“一堆”。

柳妈是一个怎样的“善女人”?

柳妈是个“善女人”,“吃素,不杀生”,但是她对待祥林嫂却没有像对待其他生命那样有同情心,她对阿毛的惨死不同情,她对祥林嫂的再嫁不以为然。她跟祥林嫂的对话,明显带有讽刺意味。

柳妈认为祥林嫂“索性撞一个死,就好了”,对动物“不杀生”,却主张祥林嫂撞死,可见其冷漠无情和虚伪。正当祥林嫂被心灵的创痛苦苦折磨时,迷信的柳妈又对她讲述阴间的惩罚,这就更使祥林嫂感到莫大的恐怖。

小说中的主人公祥林嫂是一个怎样的形象?

祥林嫂是旧中国农村劳动妇女的典型。她勤劳、善良、质朴、顽强,但在旧社会她却不但不能掌握自己的命运,反而成为一个被践踏、被迫害、被愚弄、被鄙视的人物,以致被旧社会所吞噬。

对于封建礼教横加给她的种种迫害与摧残,她曾进行过不断挣扎与抗争:在被虐待、被出卖、被迫再嫁时,她挣扎;面对种种讥讽、侮辱与伤害,她给以无言的抗议;对灵魂上的迷信枷锁,她更是拼命地抗争,直至怀疑灵魂的有无。这一切都表明她是一个很不容易被压垮、被吞噬的人,但终究还是被旧社会压垮、吞噬了。不但平平安安做人的权利没有争得,就是完完整整地保全自身的希望也已破灭。

祥林嫂是一位被病态社会摧残致死的、勤劳、善良、坚强的劳动妇女的形象。如果说善良和光明的毁灭是悲剧,那么祥林嫂正是一个被毁灭的审美形象,小说深沉而忧郁的悲剧价值在于对旧中国宗法制度和封建礼教的有力控诉。

这篇小说以“祝福”为题有什么深刻含义?

谁是杀死祥林嫂的凶手?

封建礼教

冷漠

迷信

软弱

封建礼教

祥林嫂

“祥林嫂是非死不行的,同情她的人和冷酷的人、自私的人,是一样把她往死里赶,是一样使她精神上增加痛苦。”

——丁玲

许寿裳先生说:“人世的惨事,不惨在狼吃阿毛,而惨在礼教吃祥林嫂。”

元凶:封建礼教

四、疑难探究

祥林嫂是旧中国劳动妇女的典型。她勤劳、善良、质朴、顽强,但在旧社会中的她却不但不能掌握自己的命运,反而成为一个被践踏、被迫害、被愚弄、被鄙视的人物,以致被旧社会所吞噬。那么祥林嫂有没有反抗精神?

观点一:认为祥林嫂没有明显的反抗性格,作者对她的态度是“哀其不幸,怒其不争”。根据有三:

(1)她从婆家逃出来做工,是要用自己的劳动去换碗饭吃以求生存,看不出有什么反抗性格。

(2)她被卖改嫁时,一路嚎、骂、“出格”地吵闹,以致“两个男人和她的小叔子使劲的擒住她也还拜不成天地”,也并非出于对旧社会的反抗。作品中明确交代过,她之所以如此,是“因为在念书人家做过事,所以与众不同”,也就是说祥林嫂在鲁四老爷家受到了封建礼教的毒害,禁锢了她的思想。使她誓死不肯改嫁的是“饿死事极小,失节事极大”“好女不嫁二夫”等封建伦理观念,所以也不能算是对旧社会的反抗。

(3)至于她对灵魂有无问题的疑惑,根本谈不上对鬼神的否定,也不具有反抗性。

观点二:认为祥林嫂的反抗具有反封建礼教的战斗色彩。其依据是:

(1)祥林嫂是在鲁镇准备“祝福”大典之际,向“我”提了三个问题,然后在当天晚上突然死去的。她所提出的三个问题预示着祥林嫂将以自己的生命和决心忍受地狱的酷刑,来换取和已死的丈夫与爱子见最后一面的机会。祥林嫂无视统治中国人民几千年的封建礼教的说教,无视神权世界的最后审判,这是祥林嫂在她所处的那个时代“出格”的反抗。

(2)祥林嫂不早不迟偏偏要死在“祝福”这个时候,给鲁镇的祝福笼罩了不祥的阴影,给鲁镇封建礼教的代表人物鲁四老爷带来了极大的恼怒和不安,这也是反抗。

认为祥林嫂对封建社会所给予她的种种迫害与摧残,曾进行了不间断的抗争——即反抗,不过这种反抗还不是自发的,而且在很大程度上还带有浓重的封建色彩,实质上是她倔强、不屈从的性格的反映

五、拓展延伸

一段落已完而还没有到下课的时候,便影几片时事的片子,自然都是日本战胜俄国的情形。但偏有中国人夹在里边:给俄国人做侦探,被日本军捕获,要枪毙了,围着看的也是一群中国人;在讲堂里的还有一个我。

“万岁!”他们都拍掌欢呼起来。

这种欢呼,是每看一片都有的,但在我,这一声却特别听得刺耳。此后回到中国来,我看见那些闲看枪毙犯人的人们,他们也何尝不酒醉似的喝彩,──呜呼,无法可想!

这些欢呼的人还活着吗?

他们愚昧麻木,肉体虽活,精神已死。这也是鲁迅弃医从文的原因。

一个国家想要强大起来,就必须要有一定的思想觉悟,否则就算再强壮,也只有落得像牛一样被奴役的悲惨命运。鲁迅先生创作《祝福》这篇小说就是要“揭出病苦,以引起疗救的注意。”

铁肩担道义 未来必美好

高中语文一年级

第12课 祝福

“悲剧是把美好的东西毁灭给人看,已经是脚底的泥,还要去不断地践踏,连同情都说不上,让人看着更加难熬。”

1.梳理概括小说情节,体会倒叙写法。

2.分析人物描写的方法,并理解小说环境描写的作用。

素养目标

第一课时

文题解读

题目“祝福”写的主要内容是祥林嫂的悲惨遭遇,实际是拿富人“福”和穷人的“苦”相对照,并揭示出两者之间的内在关系。“祝福”贯穿全篇,起到线索的作用。它在突出主题的同时,又使文章的结构严谨。

作者简介

鲁迅(1881—1936),著名文学家、思想家、革命家。原名周树人,字豫才。浙江绍兴人。7岁开始读书,12岁就读于三味书屋,13岁那年家里发生一场很大的变故,经济状况渐入困顿,接着父亲一病不起,使他饱尝了冷眼和侮蔑的滋味,“看见世人的真面目”。

文学常识

写作背景

《祝福》发表于1924年。是鲁迅小说集《彷徨》的第一篇,故事叙述的是辛亥革命后中国农村的黑暗现实。农民问题是鲁迅这一时期一直在探索的问题。而辛亥革命后,旧中国农村的黑暗是空前的。辛亥革命虽然推翻了清王朝,赶跑了皇帝,但反帝反封建的革命任务并没有真正完成,中国仍然处于帝国主义和封建主义的统治和压迫下,封建的思想观念和礼教仍然顽固地束缚着广大农民,尤其是妇女,她们更是受尽了剥削和压迫,承受着难以想象的肉体上和精神上的双重重压。五四运动提出了“民主、科学”“打倒封建礼教”的口号,妇女解放问题也成了这个时期鲁迅探索的主题。正是在这样的背景下,鲁迅的小说《祝福》应运而生了。

二、文本探究

整体感知

通读文本,请用简练的文字概述祥林嫂的人生经历。

提示:祥林嫂年纪轻轻就死了丈夫,从家里逃出来后,由卫老婆子介绍到鲁四老爷家做女工。新年刚过,祥林嫂被婆家的人绑了回去卖给贺老六做妻子,祥林嫂拼死反抗。后来生了儿子阿毛。但是厄运再次降临到祥林嫂头上,先是丈夫患伤寒去世,接着儿子阿毛又被狼咬死,贺家人来收屋并把她赶出家门。她走投无路,只好又回到鲁四老爷家做女工。鲁四老爷告诫妻子,祭祀的时候不要让祥林嫂插手。祥林嫂反复地向人们诉说着阿毛被狼吃的悲惨故事,但镇上的人却渐渐对她失去兴趣。祥林嫂用积存的工钱到土地庙捐了门槛,但是“祝福”的事鲁四太太仍然不让她插手,这使她大受打击,从此她精神更不济了,记性尤其坏,最后被赶出鲁家,沦为乞丐。在一个风雪交加的“祝福”之夜里,祥林嫂冻死在鲁镇上,结束了悲惨而又屈辱的一生。

思考小说的情节结构是怎么样的?

情节 内容 时间

序幕 祝福景象与鲁四老爷

结局 祥林嫂寂静死去

倒 开端 祥林嫂初到鲁镆 三个半月

叙 发展 祥林嫂被迫改嫁 两年

高潮 祥林嫂再到鲁镇 约两年

尾声 祝福景象与“我”的感受

作者用第一人称的叙述方式,有什么作用?

作者用第一人称的叙述方式,以“我”为叙述者,选择了独特的视角。“我”在这里的作用就是:不但成为鲁镇社会与小说人物活动的摄像机与见证者,让小说更具真实感,而且通过第一人称视角,实现了对祥林嫂悲剧命运的充分关照。

小说《祝福》在结构上采用倒叙手法有什么作用?

开头一句“旧历的年底毕竟最像年底”有什么潜台词?

三、重点突破

小说是在“祝福”的环境中展开的,祥林嫂的命运也与“祝福”息息相关,那么“祝福”在小说中起到了什么作用?

祥林嫂临死前向“我”提出了几个问题?

她的疑惑是什么?

“我”对祥林嫂所提出的灵魂有无问题是怎样回答的?

为什么这样回答?

鲁迅先生说过:“要极节省地画出一个人的特点,最好是画他的眼睛。”小说中一共几次写到祥林嫂的眼睛,鲁迅先生每次写她的眼睛时,都侧重表现了祥林嫂怎样的特征?

提示

找出小说中典型的环境描写并思考有何作用?

(1)第一次是描写镇上各家准备“祝福”的情景。

祝福是“鲁镇年终的大典”,富人们要在这一天“迎接福神,拜求来年一年中的好运气”,以便继续他们贪得无厌的“幸福生活”,而制作“福礼”却要像祥林嫂一样的女人“臂膊都在水里浸得通红”,没日没夜地付出自己的艰辛,可见富人们所祈求的幸福,是建立在榨取这些廉价劳动力的血汗之上的。这样通过环境描写就揭露了人与人之间的矛盾冲突,预示了祥林嫂悲剧命运的社会性。

(2)第二次是对鲁四老爷家祝福的描写

祝福本身就是旧社会最富有特色的封建迷信活动,所以在祝福时封建宗法思想和反动的理学观念也表现得最为强烈,在鲁四老爷不准“败坏风俗”的祥林嫂沾手的告诫下,祥林嫂失去了祝福的权利。她为了求取这点权利,用“历来积存的工钱”捐了一条“赎”罪的门槛,但所得到的仍是“你放着罢,祥林嫂!”这样一句喝令,就粉碎了她生前免于侮辱,死后免于痛苦的愿望,她的一切挣扎的希望都在这一句喝令中破灭了。就这样,鲁四老爷在祝福时刻凭着封建宗法思想和封建礼教的淫威,把祥林嫂一步步逼上死亡的道路。

特定的环境描写,推动了情节的发展,同时增加了人物形象的真实感和感染力。

(3)第三次是结尾通过“我”的感受对祝福的景象的描写。

祥林嫂死的惨相和天地圣众“豫备给鲁镇的人们以无限的幸福”的气氛,形成鲜明的对照,深化了对旧社会杀人本质的揭露,同时在布局上也起到了首尾呼应,使小说结构更臻完善的作用。

第二课时

素养目标

1.分析小说人物形象;

2.分析祥林嫂对于自己命运的反抗行为,了解其反抗的局限性;

3.探究小说主题,理解造成人物悲剧的社会根源,从而认识封建礼教的罪恶本质。

鲁四老爷是一个怎样的人?

说“鲁四老爷是当时农村中地主阶级的代表人物”,是很中肯的。但如果进一步说他“是资产阶级民主革命时期地主阶级知识分子的典型形象”,就未免荒唐。或许“一个讲理学的老监生”蒙蔽了某些人的思想。其实这里的“讲理学”,根本就不是“教授理学”的意思,而是“讲究、信奉理学”。我们来看看他的书房。美其名曰“书房”,其实很像是堆放杂物的破屋子。一个“寿”字,还是拓本;一副对联,却“脱落”了一边;仅有的三本书,只有一本是做学问的,可惜还是“未必完全”的“一堆”。

柳妈是一个怎样的“善女人”?

柳妈是个“善女人”,“吃素,不杀生”,但是她对待祥林嫂却没有像对待其他生命那样有同情心,她对阿毛的惨死不同情,她对祥林嫂的再嫁不以为然。她跟祥林嫂的对话,明显带有讽刺意味。

柳妈认为祥林嫂“索性撞一个死,就好了”,对动物“不杀生”,却主张祥林嫂撞死,可见其冷漠无情和虚伪。正当祥林嫂被心灵的创痛苦苦折磨时,迷信的柳妈又对她讲述阴间的惩罚,这就更使祥林嫂感到莫大的恐怖。

小说中的主人公祥林嫂是一个怎样的形象?

祥林嫂是旧中国农村劳动妇女的典型。她勤劳、善良、质朴、顽强,但在旧社会她却不但不能掌握自己的命运,反而成为一个被践踏、被迫害、被愚弄、被鄙视的人物,以致被旧社会所吞噬。

对于封建礼教横加给她的种种迫害与摧残,她曾进行过不断挣扎与抗争:在被虐待、被出卖、被迫再嫁时,她挣扎;面对种种讥讽、侮辱与伤害,她给以无言的抗议;对灵魂上的迷信枷锁,她更是拼命地抗争,直至怀疑灵魂的有无。这一切都表明她是一个很不容易被压垮、被吞噬的人,但终究还是被旧社会压垮、吞噬了。不但平平安安做人的权利没有争得,就是完完整整地保全自身的希望也已破灭。

祥林嫂是一位被病态社会摧残致死的、勤劳、善良、坚强的劳动妇女的形象。如果说善良和光明的毁灭是悲剧,那么祥林嫂正是一个被毁灭的审美形象,小说深沉而忧郁的悲剧价值在于对旧中国宗法制度和封建礼教的有力控诉。

这篇小说以“祝福”为题有什么深刻含义?

谁是杀死祥林嫂的凶手?

封建礼教

冷漠

迷信

软弱

封建礼教

祥林嫂

“祥林嫂是非死不行的,同情她的人和冷酷的人、自私的人,是一样把她往死里赶,是一样使她精神上增加痛苦。”

——丁玲

许寿裳先生说:“人世的惨事,不惨在狼吃阿毛,而惨在礼教吃祥林嫂。”

元凶:封建礼教

四、疑难探究

祥林嫂是旧中国劳动妇女的典型。她勤劳、善良、质朴、顽强,但在旧社会中的她却不但不能掌握自己的命运,反而成为一个被践踏、被迫害、被愚弄、被鄙视的人物,以致被旧社会所吞噬。那么祥林嫂有没有反抗精神?

观点一:认为祥林嫂没有明显的反抗性格,作者对她的态度是“哀其不幸,怒其不争”。根据有三:

(1)她从婆家逃出来做工,是要用自己的劳动去换碗饭吃以求生存,看不出有什么反抗性格。

(2)她被卖改嫁时,一路嚎、骂、“出格”地吵闹,以致“两个男人和她的小叔子使劲的擒住她也还拜不成天地”,也并非出于对旧社会的反抗。作品中明确交代过,她之所以如此,是“因为在念书人家做过事,所以与众不同”,也就是说祥林嫂在鲁四老爷家受到了封建礼教的毒害,禁锢了她的思想。使她誓死不肯改嫁的是“饿死事极小,失节事极大”“好女不嫁二夫”等封建伦理观念,所以也不能算是对旧社会的反抗。

(3)至于她对灵魂有无问题的疑惑,根本谈不上对鬼神的否定,也不具有反抗性。

观点二:认为祥林嫂的反抗具有反封建礼教的战斗色彩。其依据是:

(1)祥林嫂是在鲁镇准备“祝福”大典之际,向“我”提了三个问题,然后在当天晚上突然死去的。她所提出的三个问题预示着祥林嫂将以自己的生命和决心忍受地狱的酷刑,来换取和已死的丈夫与爱子见最后一面的机会。祥林嫂无视统治中国人民几千年的封建礼教的说教,无视神权世界的最后审判,这是祥林嫂在她所处的那个时代“出格”的反抗。

(2)祥林嫂不早不迟偏偏要死在“祝福”这个时候,给鲁镇的祝福笼罩了不祥的阴影,给鲁镇封建礼教的代表人物鲁四老爷带来了极大的恼怒和不安,这也是反抗。

认为祥林嫂对封建社会所给予她的种种迫害与摧残,曾进行了不间断的抗争——即反抗,不过这种反抗还不是自发的,而且在很大程度上还带有浓重的封建色彩,实质上是她倔强、不屈从的性格的反映

五、拓展延伸

一段落已完而还没有到下课的时候,便影几片时事的片子,自然都是日本战胜俄国的情形。但偏有中国人夹在里边:给俄国人做侦探,被日本军捕获,要枪毙了,围着看的也是一群中国人;在讲堂里的还有一个我。

“万岁!”他们都拍掌欢呼起来。

这种欢呼,是每看一片都有的,但在我,这一声却特别听得刺耳。此后回到中国来,我看见那些闲看枪毙犯人的人们,他们也何尝不酒醉似的喝彩,──呜呼,无法可想!

这些欢呼的人还活着吗?

他们愚昧麻木,肉体虽活,精神已死。这也是鲁迅弃医从文的原因。

一个国家想要强大起来,就必须要有一定的思想觉悟,否则就算再强壮,也只有落得像牛一样被奴役的悲惨命运。鲁迅先生创作《祝福》这篇小说就是要“揭出病苦,以引起疗救的注意。”

铁肩担道义 未来必美好

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])