6、老山界 课件 (共20张PPT)

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

老山界

陆定一

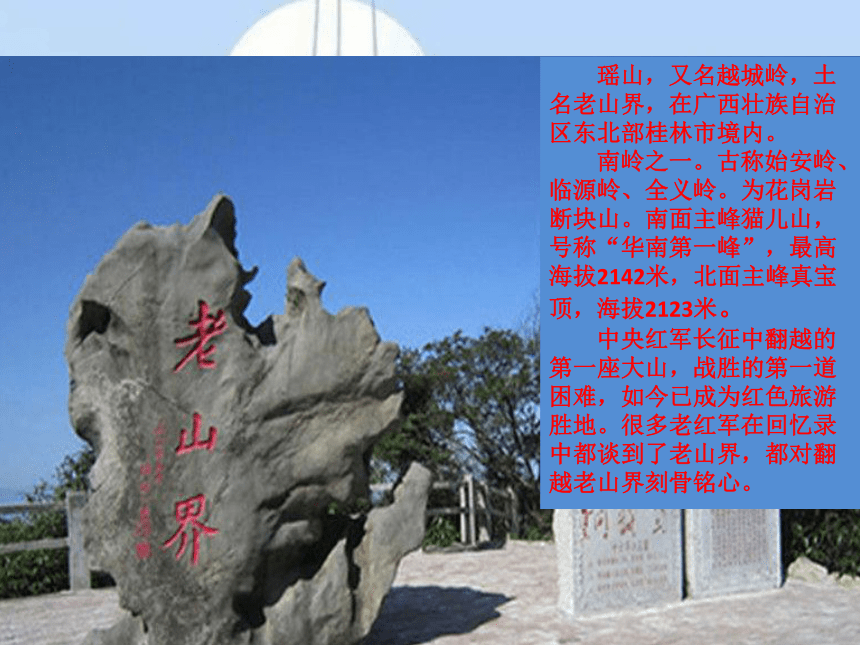

瑶山,又名越城岭,土名老山界,在广西壮族自治区东北部桂林市境内。

南岭之一。古称始安岭、临源岭、全义岭。为花岗岩断块山。南面主峰猫儿山,号称“华南第一峰”,最高海拔2142米,北面主峰真宝顶,海拔2123米。

中央红军长征中翻越的第一座大山,战胜的第一道困难,如今已成为红色旅游胜地。很多老红军在回忆录中都谈到了老山界,都对翻越老山界刻骨铭心。

第一课时

情境导入

“红军不怕远征难,万水千山只等闲。五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。”

通过阅读毛泽东同志的《七律 · 长征》,我们可以发现,险峻的五岭绵延起伏,可在红军眼中只像水面吹起的细小波浪。这是何等的气势啊!这五岭中的越城岭,土名也叫“老山界”,是红军长征中所翻越的第一座极为难走的高山。今天,就让我们一起走进陆定一的《老山界》,看看红军战士是怎样“征服”这座难走的山的。

作者简介

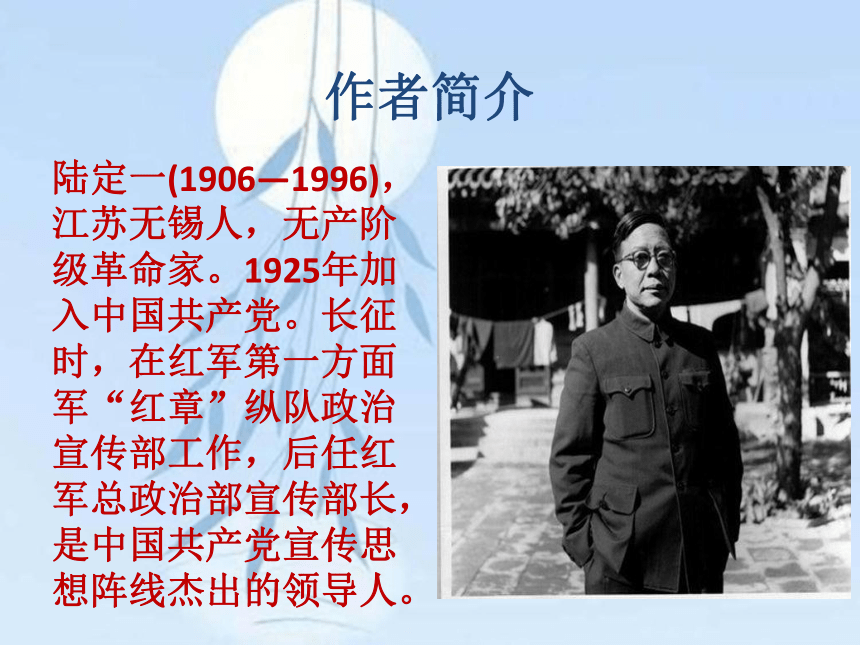

陆定一(1906—1996),江苏无锡人,无产阶级革命家。1925年加入中国共产党。长征时,在红军第一方面军“红章”纵队政治宣传部工作,后任红军总政治部宣传部长,是中国共产党宣传思想阵线杰出的领导人。

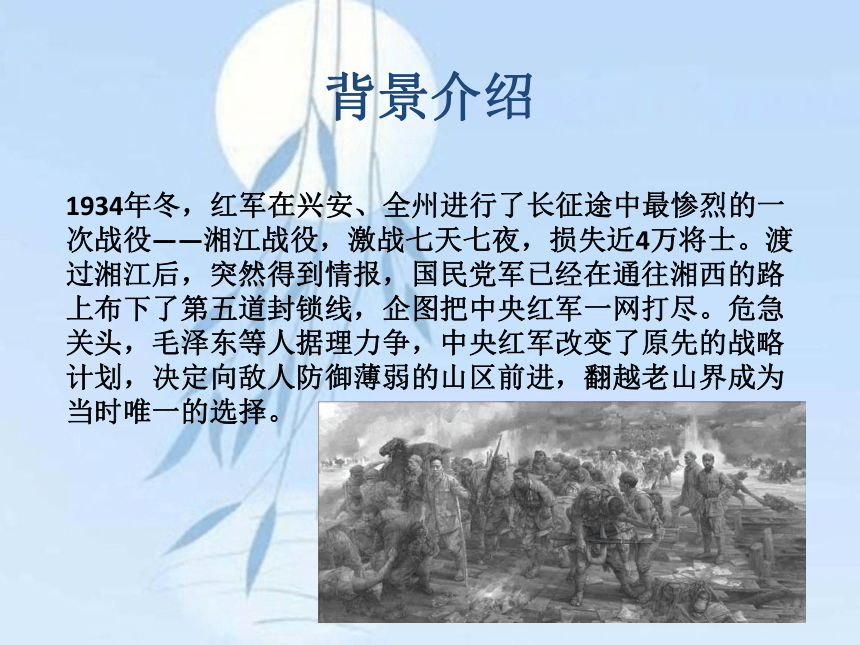

1934年冬,红军在兴安、全州进行了长征途中最惨烈的一次战役——湘江战役,激战七天七夜,损失近4万将士。渡过湘江后,突然得到情报,国民党军已经在通往湘西的路上布下了第五道封锁线,企图把中央红军一网打尽。危急关头,毛泽东等人据理力争,中央红军改变了原先的战略计划,决定向敌人防御薄弱的山区前进,翻越老山界成为当时唯一的选择。

背景介绍

惊惶(huáng) 攀谈(pān) 欺侮(wǔ)

篱笆(líba) 峭壁(qiào) 骨碌(lu)

矗立(chù) 咀嚼(jué) 呜咽(yè)

督促(dū) 搀扶(chān) 蜷起来(quán)

苛捐杂税(kē) 酣然入梦(hān)

读准字音,记准字形

满望:十分希望。

细切:形容声音细微急促。

矗立:高耸地立着。文中指山峰高峻而陡峭。

督促:监督催促。

攀谈:闲谈。

骨碌:滚动。

苛捐杂税:指繁重的捐税。捐,赋税。

酣然入梦:畅快地入睡。

词语解释

思考:本文是以什么顺序组织内容的?

时间变化、地点转移。

①时间顺序:“下午才动身——天色已晚了——天黑了——满天都是星光——半夜里——黎明的时候——下午两点多钟——一直到宿营地”。

②地点顺序:山沟——瑶民家——山脚下——“之”字形山路——一尺来宽的山路上——雷公岩——山顶。

写作顺序

文章可分为三部分。

第一部分(第1段):概括介绍老山界,表明它的山势高峻,暗示翻越困难。

第二部分(第2~32段):叙述红军翻越老山界的经过。

第一层(第2~11段):从当天下午写到天黑之际,从山沟写到山脚,记叙“我们”同瑶民的攀谈。

第二层(第12~22段):从天黑以后写到黎明之前,从山脚下写到半山腰,记叙陡山峭壁的高、险和红军在雷公岩前露宿。

第三层(第23~30段):从次日黎明写到下午两点多钟,从雷公岩写到老山界山顶,记叙山路的崎岖难走和红军的坚强意志。

第四层(第31~32段):从山顶写到山下,记叙红军下山的情景。

第三部分(第33段):指出老山界是红军长征中所过的第一座难走的山。

结构层次

第二课时

1.文章为何用土名“老山界”作为标题?〔可联系与瑶民攀谈的段落内容进行分析〕

①通俗亲切,能激发读者的阅读兴趣。

②总领全文,明确交代了故事发生的地点。

③采用人民群众口中的“土叫法”为题,暗示红军是人民的队伍,与人民群众紧密联系在一起。

2.作者在文中细致地描写了翻越老山界的艰难,可是在最后一段,作者又说“老山界的困难,比起这些地方来,还是小得很”。作者这样写的目的是什么?

烘托出长征路途的艰难,同时突出了红军战士的革命英雄主义精神。相信有这种豪迈的精神,再大的困难也能克服。

第二课时

质疑探究

作者是从哪些方面进行描写的?

行动、语言、场面、景物等方面。

(1)揣摩语言描写。

细读文中的语言描写,表现了红军的什么精神?

“不要掉队呀!”“不要落后做乌龟呀!”“我们顶着天啦!”等,表现了红军战士们的相互鼓励,具有豪迈乐观的革命精神。

质疑探究

(2)揣摩场面描写。

①找出文章中最典型的场面描写。

“之”字奇观。

②文中“火把排成许多‘之’字形,一直连到天上,跟星光接起来……这真是我生平没见过的奇观。”说明了什么?

“之”字形说明山路曲折、迂回;火把与星光连接,写出山势之高,表现了老山界的险峻;“许多”一词,既说明山路的曲折和陡峭,又说明有成千上万的红军战士在攀登。“奇观”本来是指自然界奇特罕见的景观或景象,这里是指由人、夜色和高山交织在一起而组成的瑰丽、壮观的景象。

③这样的描写表现了红军战士的什么精神?

表现了红军战士英勇豪迈的英雄气魄,不畏困难的乐观精神。

质疑探究

(3)揣摩景物描写。

①“天上闪烁的星星好像黑色幕上缀着的宝石,它跟我们这样地接近哪!黑的山峰像巨人一样矗立在面前。四围的山把这山谷包围得像一口井。”〔可从加点词语的表达效果或修辞手法的角度赏析〕

“缀”字传神而又具立体感,突出夜之深、景之美,表现了作者的乐观主义精神和感受自然景色的丰富情感。“矗立”形象地说明了困难像拦路虎阻挡在红军面前,但是直立、高耸的老山界阻挡不了红军北上抗敌的决心,也改变不了长征必胜的信念。

运用比喻的修辞手法,用巨人矗立比喻眼前的山峰、用一口井比喻山谷,既突出了山的险峻、连绵,又暗示了红军的艰难处境。

质疑探究

(3)揣摩景物描写。

②“耳朵里有不可捉摸的声响,极远的又是极近的,极洪大的又是极细切的,像春蚕在咀嚼桑叶,像野马在平原上奔驰,像山泉在呜咽,像波涛在澎湃。”〔可从听觉角度赏析〕

这句话从听觉角度,从距离、轻重和感觉来写声音,以动写静,折射出声音的“不可捉摸”。“春蚕在咀嚼桑叶”指连续不断的细微声音,比喻红军战士们轻细的说话声,说明他们被冻醒的次数之多;“野马”“奔驰”形容半夜的山风之大、“波涛在澎湃”形容林木被风刮动的巨大声音。人声和大自然的各种声音交织在一起,烘托出夜色的深、夜景的美,透露出勃勃的生机,洋溢着乐观的革命主义精神。

③这些景物描写对表现文章主旨有何作用?

寒气逼人,刺入肌骨,浑身打颤,而红军战士却能平心静气地欣赏眼前景、细听耳边声,可见红军战士的镇定与豪迈。这是对红军战士革命英雄主义和革命乐观主义的形象刻画。

质疑探究

中心主旨

《老山界》是老一辈革命家陆定一写的有关长征的革命回忆录,记叙了红军长征途中翻越的第一座难走的高山——老山界,描述了红军长征途中所遇到的艰难险阻,歌颂了红军战士勇往直前的坚强意志和大无畏的革命乐观主义精神。

作 业

课外阅读反映红军长征的文章,如杨得志《大渡河畔英雄多》、杨成武《越过夹金山,意外会亲人》等,进一步加深对这段伟大历史的认识。

老山界

陆定一

瑶山,又名越城岭,土名老山界,在广西壮族自治区东北部桂林市境内。

南岭之一。古称始安岭、临源岭、全义岭。为花岗岩断块山。南面主峰猫儿山,号称“华南第一峰”,最高海拔2142米,北面主峰真宝顶,海拔2123米。

中央红军长征中翻越的第一座大山,战胜的第一道困难,如今已成为红色旅游胜地。很多老红军在回忆录中都谈到了老山界,都对翻越老山界刻骨铭心。

第一课时

情境导入

“红军不怕远征难,万水千山只等闲。五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。”

通过阅读毛泽东同志的《七律 · 长征》,我们可以发现,险峻的五岭绵延起伏,可在红军眼中只像水面吹起的细小波浪。这是何等的气势啊!这五岭中的越城岭,土名也叫“老山界”,是红军长征中所翻越的第一座极为难走的高山。今天,就让我们一起走进陆定一的《老山界》,看看红军战士是怎样“征服”这座难走的山的。

作者简介

陆定一(1906—1996),江苏无锡人,无产阶级革命家。1925年加入中国共产党。长征时,在红军第一方面军“红章”纵队政治宣传部工作,后任红军总政治部宣传部长,是中国共产党宣传思想阵线杰出的领导人。

1934年冬,红军在兴安、全州进行了长征途中最惨烈的一次战役——湘江战役,激战七天七夜,损失近4万将士。渡过湘江后,突然得到情报,国民党军已经在通往湘西的路上布下了第五道封锁线,企图把中央红军一网打尽。危急关头,毛泽东等人据理力争,中央红军改变了原先的战略计划,决定向敌人防御薄弱的山区前进,翻越老山界成为当时唯一的选择。

背景介绍

惊惶(huáng) 攀谈(pān) 欺侮(wǔ)

篱笆(líba) 峭壁(qiào) 骨碌(lu)

矗立(chù) 咀嚼(jué) 呜咽(yè)

督促(dū) 搀扶(chān) 蜷起来(quán)

苛捐杂税(kē) 酣然入梦(hān)

读准字音,记准字形

满望:十分希望。

细切:形容声音细微急促。

矗立:高耸地立着。文中指山峰高峻而陡峭。

督促:监督催促。

攀谈:闲谈。

骨碌:滚动。

苛捐杂税:指繁重的捐税。捐,赋税。

酣然入梦:畅快地入睡。

词语解释

思考:本文是以什么顺序组织内容的?

时间变化、地点转移。

①时间顺序:“下午才动身——天色已晚了——天黑了——满天都是星光——半夜里——黎明的时候——下午两点多钟——一直到宿营地”。

②地点顺序:山沟——瑶民家——山脚下——“之”字形山路——一尺来宽的山路上——雷公岩——山顶。

写作顺序

文章可分为三部分。

第一部分(第1段):概括介绍老山界,表明它的山势高峻,暗示翻越困难。

第二部分(第2~32段):叙述红军翻越老山界的经过。

第一层(第2~11段):从当天下午写到天黑之际,从山沟写到山脚,记叙“我们”同瑶民的攀谈。

第二层(第12~22段):从天黑以后写到黎明之前,从山脚下写到半山腰,记叙陡山峭壁的高、险和红军在雷公岩前露宿。

第三层(第23~30段):从次日黎明写到下午两点多钟,从雷公岩写到老山界山顶,记叙山路的崎岖难走和红军的坚强意志。

第四层(第31~32段):从山顶写到山下,记叙红军下山的情景。

第三部分(第33段):指出老山界是红军长征中所过的第一座难走的山。

结构层次

第二课时

1.文章为何用土名“老山界”作为标题?〔可联系与瑶民攀谈的段落内容进行分析〕

①通俗亲切,能激发读者的阅读兴趣。

②总领全文,明确交代了故事发生的地点。

③采用人民群众口中的“土叫法”为题,暗示红军是人民的队伍,与人民群众紧密联系在一起。

2.作者在文中细致地描写了翻越老山界的艰难,可是在最后一段,作者又说“老山界的困难,比起这些地方来,还是小得很”。作者这样写的目的是什么?

烘托出长征路途的艰难,同时突出了红军战士的革命英雄主义精神。相信有这种豪迈的精神,再大的困难也能克服。

第二课时

质疑探究

作者是从哪些方面进行描写的?

行动、语言、场面、景物等方面。

(1)揣摩语言描写。

细读文中的语言描写,表现了红军的什么精神?

“不要掉队呀!”“不要落后做乌龟呀!”“我们顶着天啦!”等,表现了红军战士们的相互鼓励,具有豪迈乐观的革命精神。

质疑探究

(2)揣摩场面描写。

①找出文章中最典型的场面描写。

“之”字奇观。

②文中“火把排成许多‘之’字形,一直连到天上,跟星光接起来……这真是我生平没见过的奇观。”说明了什么?

“之”字形说明山路曲折、迂回;火把与星光连接,写出山势之高,表现了老山界的险峻;“许多”一词,既说明山路的曲折和陡峭,又说明有成千上万的红军战士在攀登。“奇观”本来是指自然界奇特罕见的景观或景象,这里是指由人、夜色和高山交织在一起而组成的瑰丽、壮观的景象。

③这样的描写表现了红军战士的什么精神?

表现了红军战士英勇豪迈的英雄气魄,不畏困难的乐观精神。

质疑探究

(3)揣摩景物描写。

①“天上闪烁的星星好像黑色幕上缀着的宝石,它跟我们这样地接近哪!黑的山峰像巨人一样矗立在面前。四围的山把这山谷包围得像一口井。”〔可从加点词语的表达效果或修辞手法的角度赏析〕

“缀”字传神而又具立体感,突出夜之深、景之美,表现了作者的乐观主义精神和感受自然景色的丰富情感。“矗立”形象地说明了困难像拦路虎阻挡在红军面前,但是直立、高耸的老山界阻挡不了红军北上抗敌的决心,也改变不了长征必胜的信念。

运用比喻的修辞手法,用巨人矗立比喻眼前的山峰、用一口井比喻山谷,既突出了山的险峻、连绵,又暗示了红军的艰难处境。

质疑探究

(3)揣摩景物描写。

②“耳朵里有不可捉摸的声响,极远的又是极近的,极洪大的又是极细切的,像春蚕在咀嚼桑叶,像野马在平原上奔驰,像山泉在呜咽,像波涛在澎湃。”〔可从听觉角度赏析〕

这句话从听觉角度,从距离、轻重和感觉来写声音,以动写静,折射出声音的“不可捉摸”。“春蚕在咀嚼桑叶”指连续不断的细微声音,比喻红军战士们轻细的说话声,说明他们被冻醒的次数之多;“野马”“奔驰”形容半夜的山风之大、“波涛在澎湃”形容林木被风刮动的巨大声音。人声和大自然的各种声音交织在一起,烘托出夜色的深、夜景的美,透露出勃勃的生机,洋溢着乐观的革命主义精神。

③这些景物描写对表现文章主旨有何作用?

寒气逼人,刺入肌骨,浑身打颤,而红军战士却能平心静气地欣赏眼前景、细听耳边声,可见红军战士的镇定与豪迈。这是对红军战士革命英雄主义和革命乐观主义的形象刻画。

质疑探究

中心主旨

《老山界》是老一辈革命家陆定一写的有关长征的革命回忆录,记叙了红军长征途中翻越的第一座难走的高山——老山界,描述了红军长征途中所遇到的艰难险阻,歌颂了红军战士勇往直前的坚强意志和大无畏的革命乐观主义精神。

作 业

课外阅读反映红军长征的文章,如杨得志《大渡河畔英雄多》、杨成武《越过夹金山,意外会亲人》等,进一步加深对这段伟大历史的认识。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读