统编版六年级语文下册古诗词诵读 课件(164张)

文档属性

| 名称 | 统编版六年级语文下册古诗词诵读 课件(164张) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 6.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-04-25 12:17:16 | ||

图片预览

文档简介

(共164张PPT)

古诗词诵读

(节选)

部编版六年级·下册

《诗经》的作者佚名,绝大部分已经无法考证,传为尹吉甫采集、孔子编订。

诗经在内容上分为《风》、《雅》、《颂》三个部分。《风》是周代各地的歌谣;

《雅》是周人的正声雅乐,又分《小雅》和《大雅》;《颂》是周王庭和贵族宗庙祭祀的乐歌,又分为《周颂》、《鲁颂》和《商颂》。

风(160篇)、雅(105篇)、颂(40篇)

《诗经》,是中国古代诗歌开端,最早的一部诗歌总集。收集了西周初年至春秋中叶的诗歌,共311篇,其中6篇为笙诗,即只有标题,没有内容

《诗经》内容丰富,反映了劳动与爱情、战争与徭役、压迫与反抗、风俗与婚姻、祭祖与宴会,甚至天象、地貌、动物、植物等方方面面,是周代社会生活的一面镜子。

《采薇》(节选)选自《诗经?小雅》这是一首戍卒返乡诗,写出了从军将士的艰辛生活和思归的情怀。本文节选其中的一部分,书写将士当年出征和此日生还这两种特定时刻的景物和情怀。

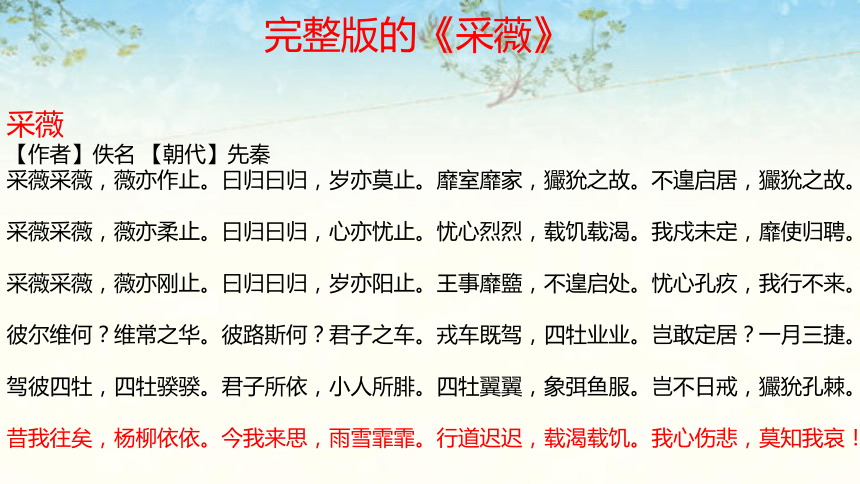

采薇

【作者】佚名 【朝代】先秦

采薇采薇,薇亦作止。曰归曰归,岁亦莫止。靡室靡家,玁狁之故。不遑启居,玁狁之故。

采薇采薇,薇亦柔止。曰归曰归,心亦忧止。忧心烈烈,载饥载渴。我戍未定,靡使归聘。

采薇采薇,薇亦刚止。曰归曰归,岁亦阳止。王事靡盬,不遑启处。忧心孔疚,我行不来。

彼尔维何?维常之华。彼路斯何?君子之车。戎车既驾,四牡业业。岂敢定居?一月三捷。

驾彼四牡,四牡骙骙。君子所依,小人所腓。四牡翼翼,象弭鱼服。岂不日戒,玁狁孔棘。

昔我往矣,杨柳依依。今我来思,雨雪霏霏。行道迟迟,载渴载饥。我心伤悲,莫知我哀!

完整版的《采薇》

采薇(节选)选自《诗经?小雅》

昔我往矣,杨柳依依。

今我来思,雨雪霏霏。

行道迟迟,载渴载饥。

我心伤悲,莫知我哀!

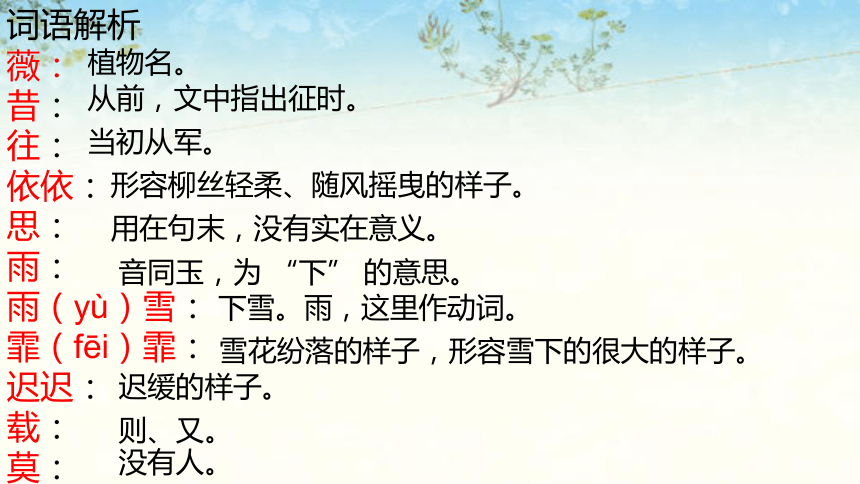

薇:

昔:

往:

依依:

思:

雨:

雨(yù)雪:

霏(fēi)霏:

迟迟:

载:

莫:

词语解析

植物名。

从前,文中指出征时。

当初从军。

形容柳丝轻柔、随风摇曳的样子。

用在句末,没有实在意义。

音同玉,为 “下” 的意思。

下雪。雨,这里作动词。

雪花纷落的样子,形容雪下的很大的样子。

迟缓的样子。

则、又。

没有人。

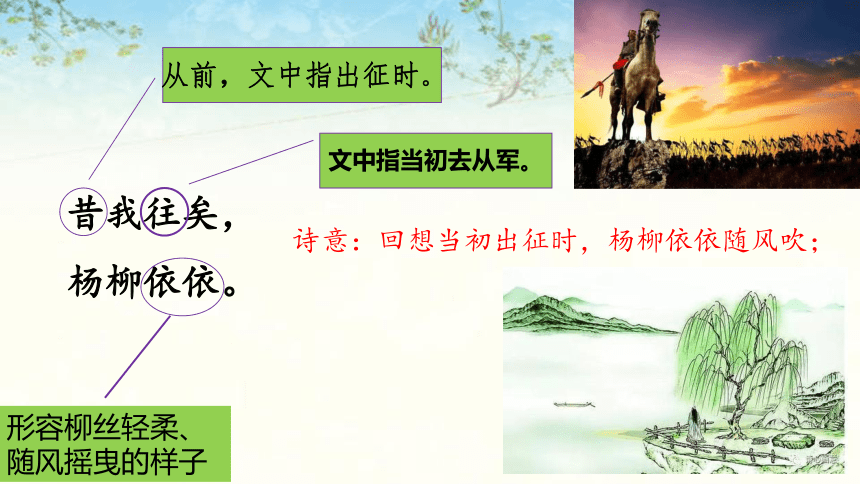

昔我往矣,

杨柳依依。

从前,文中指出征时。

文中指当初去从军。

形容柳丝轻柔、随风摇曳的样子

诗意:回想当初出征时,杨柳依依随风吹;

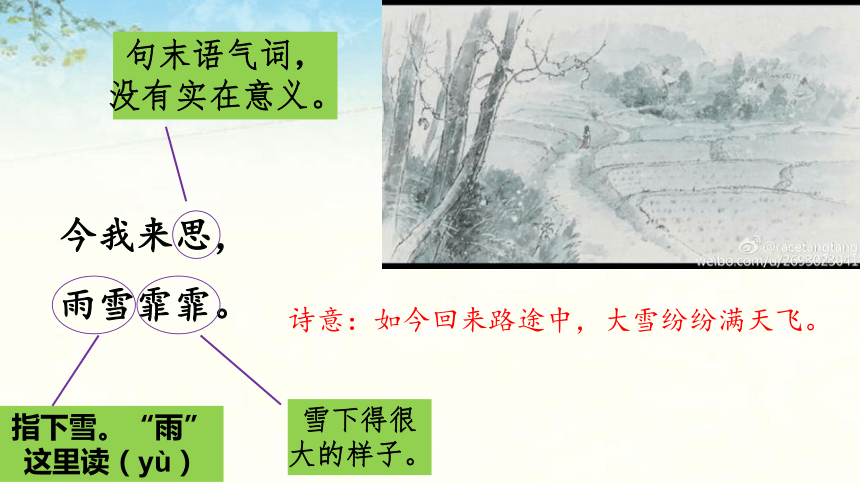

今我来思,雨雪霏霏。

指下雪。“雨”这里读(yù)

雪下得很大的样子。

句末语气词,没有实在意义。

诗意:如今回来路途中,大雪纷纷满天飞。

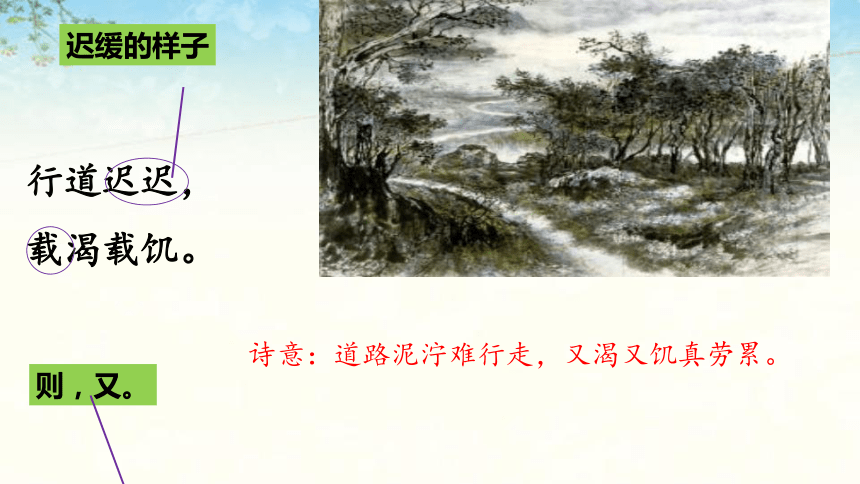

行道迟迟,载渴载饥。

迟缓的样子

则,又。

诗意:道路泥泞难行走,又渴又饥真劳累。

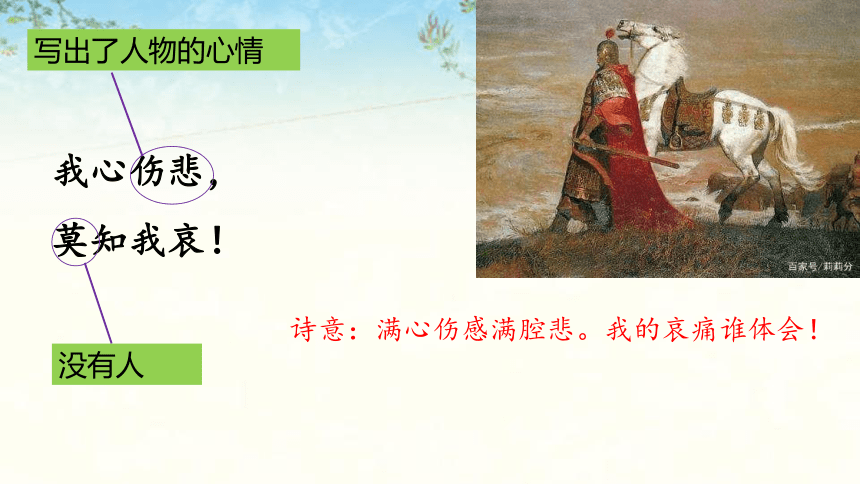

我心伤悲,莫知我哀!

没有人

写出了人物的心情

诗意:满心伤感满腔悲。我的哀痛谁体会!

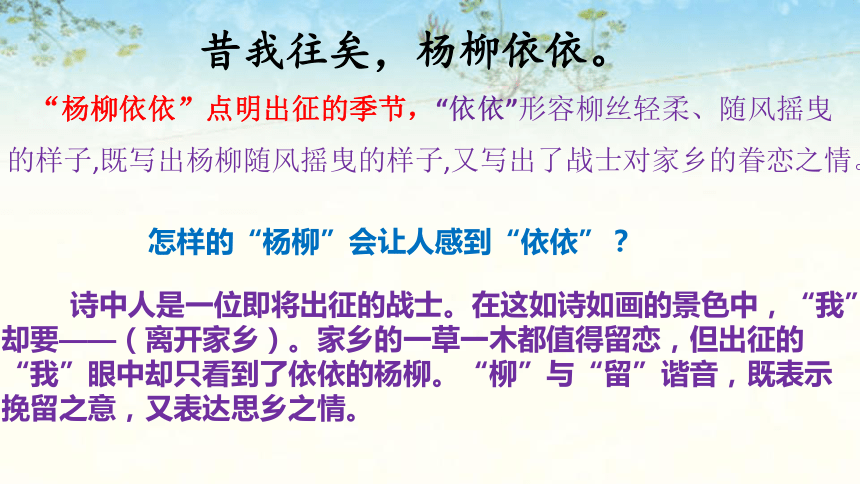

昔我往矣,杨柳依依。

“杨柳依依”点明出征的季节,“依依”形容柳丝轻柔、随风摇曳的样子,既写出杨柳随风摇曳的样子,又写出了战士对家乡的眷恋之情。

诗中人是一位即将出征的战士。在这如诗如画的景色中,“我”却要——(离开家乡)。家乡的一草一木都值得留恋,但出征的“我”眼中却只看到了依依的杨柳。“柳”与“留”谐音,既表示挽留之意,又表达思乡之情。

怎样的“杨柳”会让人感到“依依”?

今我来思,雨雪霏霏。

这两句与前两句形成了鲜明的对比。“雨雪霏霏”既点明了归乡途中天气的恶劣,又暗含了“我”当时内心的惆怅。

作者抓住“杨柳依依”和“雨雪霏霏”这两种分别代表春天和冬天的自然景物,描述了军旅生活的漫长。“杨柳依依”写出了杨柳枝条随风摇曳的样子,“雨雪霏霏”写出了雪花飞舞的情景。

行道迟迟,载渴载饥。

“迟迟”说明归路漫漫,“渴”、“饥”说明当时归途中生活的艰难。眼前的生活困境又加深了人物的忧伤。

我心伤悲,莫知我哀!

“伤悲”“哀”采用直接抒情的方式,写出了人物当时的心情。而“莫知”更加深了人物的悲伤,让人心生感慨。

课文译文:

回想当初出征时,杨柳依依随风吹拂。如今回来路途中,大雪纷纷满天飞舞。道路泥泞难以行走,又饥又渴非常劳累。满腔伤感满腔悲愁,我的哀痛谁能体会!

行道迟迟,载渴载饥。我心伤悲,莫知我哀!

最能表达诗中人心情的诗句是什么?

课文主旨

《采薇(节选)》写一位远征战士在回乡途中的所思所想等,表达了从军将士思归的情怀。

课堂练习,完成练习。

一、解释下列红色的词语。

1.昔我往矣

2.杨柳依依

3.雨雪霏霏

4.行道迟迟

5.载渴载饥

6.莫知我哀

从前,指出征时。

形容柳丝轻柔、随风摇曳的样子。

指下雪

迟缓的样子。

则,又。

没有人。

二、这首诗表达了远征的战士怎样的思想感情?

这首诗表达了远征的战士对家乡亲人的思念之情,同时也表达了对战争的反对和厌恶之情。

三、补充完整

穷则变, 。一《周易》

,又日新。一《礼记》

青,取之于蓝而 。一《荀子》

苟利于民,不必法古; 。一《淮南子》

苟日新,日日新

变则通,通则久

青于蓝

苟周于事,不必循旧

送元二使安西

唐--王维

部编版六年级·下册

古诗词诵读

作者简介

王维(701-761年,一说699-761年),字摩诘,号摩诘居士。河东蒲州(今山西运城)人,祖籍山西祁县。唐朝诗人、画家。,与孟浩然合称“王孟”,有“诗佛”之称。

苏轼评价他:“诗中有画,画中有诗。” 代表诗作有《鸟鸣涧》《使至塞上》《山居秋暝》《相思》《九月九日忆山东兄弟》等。存诗约400首。

此诗是王维送朋友元二去西北边疆时作的诗,后有乐人谱曲,名为“阳关三叠”,又名“渭城曲”,大约作于安史之乱前。其送行之地是渭城。诗人送友人元二远赴安西都护府,从长安一带送到渭城客舍,到了最后分手之地,作这首七绝送别。

创作背景

此诗是王维送朋友去西北边疆时作的诗,诗题又名“赠别”。它大约作于安史之乱前。这位姓元的友人是奉朝廷的使命前往安西的。

渭

浥

舍

生字

wèi

yì

shè

shè 宿舍 寒舍

shě 舍弃 舍得

词句注释

元二:

使:

安西:

渭城:

阳关:

朝(zhāo)雨:

浥(yì):

客舍:

柳色:

更尽:

阳关:

故人:

姓元,排行第二,作者的朋友。

出使。

指唐代安西都护府,龟兹城(今新疆库车)。

即秦代咸阳古城,汉改渭城,(今陕西咸阳)。

汉朝设置的边关名,(今甘肃敦煌)。

早晨下的雨。

湿润,沾湿。

驿馆,旅馆。

柳树象征离别。

再喝干,再喝完。

在今甘肃省敦煌西南,为古代通西域的要道。

老朋友。

送/元二/使/安西 唐---王维

渭城/朝雨/浥轻尘,

客舍/青青/柳色新。

劝君/更尽/一杯酒,

西出/阳关/无故人

渭城朝雨浥轻尘,

客舍青青柳色新。

早晨下的雨

沾湿

旅店

写出了与朋友告别的时间、地点和环境。时间是清晨,地点是渭城的旅店,环境清爽宜人(景物有朝雨和青青柳色)。

诗意:渭城早晨一场春雨沾湿了轻尘,客舍周围柳树的枝叶翠嫩一新。

诗中作者用一个“柳”字委婉地表达依依离情。

劝君更尽一杯酒,

西出阳关无故人。

指饮完,喝干。

再

古关名,故址在

今甘肃敦煌西南

诗意:老朋友请你再干一杯美酒,向西出了阳关就难以遇到故旧亲人。

写出了告别时的情景。诗人不写饮酒的场面,也不写依依惜别的心情,只写一句酒桌上劝慰的话,来表达对朋友的留恋。

前两句写送别的时间、地点、环境气氛。朝雨浥尘,客舍青青,柳色如洗,环境越美,越让人不忍离别,也就更衬出依依惜别的情绪。

诗意赏析:

三、四两句剪取了饯行宴席上一刹那间的情景,这“一杯酒”代表了自己珍贵的感情,是友谊的象征,同时多饮一杯,就是多挽留对方一刻。

诗人把一种具有普遍性的感情——友谊,表现得极其饱满深挚,自然朴素,使这首诗获得了永久的艺术生命力,成为送别曲、友谊曲,更成为离筵别宴的绝唱。

“渭城经阳关到安西”相当于今天咸阳——敦煌——库车

咸阳——敦煌1714.9公里,敦煌——库车1552.0公里,合计3266.9公里。

在古代从渭城到安西要走半年左右,诗人的好友一去一回要很长时间,诗人要很长时间不能见到自己的好友,含蓄地表达了诗人对朋友的恋恋不舍之情。

全诗译文:

渭城的清晨,一场如酥的小雨湿润了路上的尘埃,旅店旁的棵棵杨柳被雨水冲洗得更加青翠欲滴。真诚地奉劝我的朋友再干一杯美酒,等你西行出了阳关之后就再也没有交情深厚的老友了。

主题:

《送元二使安西》通过写细雨中设宴为朋友饯行时劝酒的情

景,含蓄地表达了诗人对朋友的恋恋不舍之情。

课堂练习

一、诗中的“安西”“渭城”“阳关”分别指现在的哪儿?

安西:_________________ 渭城:_________________ 阳关:_________________

今新疆库车

今陕西咸阳

今甘肃敦煌

二、词语翻译

朝雨 浥

客舍 柳色 更尽

早晨下的雨。

湿润、沾湿。

驿馆、旅店。

柳树象征离别。

再喝干、再喝完。

三、你还学过王维的哪首诗?

《相思》

红豆生南国,春来发几枝。

愿君多采撷,此物最相思。

《山居秋暝》

空山新雨后,天气晚来秋。

明月松间照,清泉石上流。

《九月九日忆山东兄弟》

独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。

遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

《鸟鸣涧》

人闲桂花落,夜静春山空。

月出惊山鸟,时鸣春涧中。

部编版六年级·下册

唐--杜甫

古诗词诵读

这首诗写于761年(上元二年)春。杜甫在经过一段时间的流离转徙的生活后,终因陕西旱灾而来到四川成都定居。作此诗时,他已在成都草堂定居两年。他亲自耕作,种菜养花,与农民交往,对春雨之情很深,因而写下了这首描写春夜降雨、润泽万物的美景诗作。

写作背景

作者介绍

杜甫(公元712年-公元770年):

字子美,自号少陵野老。唐代伟大的现实主义诗人,与李白合称“李杜”。为了与另外两位诗人李商隐与杜牧即“小李杜”区别,杜甫与李白又合称“大李杜”,杜甫也常被称为“老杜”。

主要作品:《春望》《北征》“三吏”“三别”等。

三吏三别即《新安吏》《石壕吏》《潼关吏》《新婚别》《无家别》《垂老别》,是杜甫的作品,深刻写出了民间疾苦及在乱世之中身世飘荡的孤独,揭示了战争给人民带来的巨大不幸和困苦,表达了作者对倍受战祸摧残的老百姓的同情。

春夜/喜雨

唐--杜甫

好雨/知/时节,当春/乃/发生。

随风/潜/入夜,润物/细/无声。

野径/云/俱黑,江船/火/独明。

晓看/红湿处,花重/锦官城。

朗诵全诗,注意停顿

注释

知:

乃:

发生:

潜(qián):

润物:

明白,知道。说雨知时节,是一种拟人化的写法。

就。

使植物萌发、生长。

暗暗地,悄悄地。这里指春雨在夜里悄悄地随风而至。

使植物受到雨水的滋养。

野 径 :

晓 :

红湿处:

花 重:

锦官城:

注释

成都的别称。成都曾经住过主持织锦的官员,所以叫“锦官城”。

花因为饱含雨水而显得沉重。重:读作zhònɡ。

被雨水打湿的花丛。

天刚亮的时候。

田野间的小路。

好雨知时节,

当春乃发生。

诗意解析

知道,拟人化

就

使植物萌发、生长。

“好”字既是作者对春雨的赞誉,也流露出作者欣喜的心情。而“知”字运用了拟人的修辞手法,点出了春雨善解人意、来得及时的特点。

诗意:好雨知道下雨的节气,正是在春天植物萌发、生长的时候。

这两句写了下雨的季节是

春季

诗意解析

随风潜入夜,

润物细无声。

从听觉的角度写春雨的可喜。“潜”“细”这两个字形象地写出春雨随着和风在夜间悄然而来,无声地滋润万物的自然景象。

使植物受到雨水的滋养。

暗暗地,悄悄地。

拟人化的写法

诗意:随着春风在夜里悄悄落下,细细密密,无声地滋润着大地万物。

野径云俱黑,

江船火独明。

诗意解析

田野间的小路。

全,都。

“俱黑”“独明”从视觉的角度写春雨中的夜色,描绘出了一幅形象生动的春江夜雨图。

诗意:浓浓乌云,笼罩着田野间的小路,只有江边渔船上的灯火独自闪烁。

晓看红湿处,

花重锦官城。

诗意解析

天亮的时候。

被雨水打湿的花丛。

花因为饱含雨

水而显得沉重

成都的别称。

借助想象描绘雨后的春色,构想出一个清新绚丽美妙的新世界,既表达了诗人对这场春雨由衷的赞美,也体现了诗人喜不自胜的心情。

诗意:天刚亮时再去看那被雨水打湿的花丛,整个锦官城将变成繁花盛开的世界。

译文:

及时的雨好像知道时节似的,在春天到来的时候就伴着春风在夜晚悄悄地下起来,无声地滋润着万物。乌云笼罩着田间小路,唯有江中渔船上的一点渔火放射出一线光芒,显得格外明亮。等到天亮的时候,那潮湿的泥土上一定满是红色的花瓣,锦官城的大街小巷必将是一片万紫千红的景象。

诗意解析

全文赏析

诗意解析

《春夜喜雨》是一首五言律诗。一、二两句中的“知”字和 “乃”字极为传神,诗人喜雨的心情跃然纸上。三、四两句中的 “潜”字和“细” 字都用得准确、贴切,前者透露出风微,后者说明了雨小。五、六两句进一步从视觉上描绘夜雨景色, 雨意正浓,而一片墨黑的世界里,唯有江边的渔船上放射出光芒,显得格外明亮。最后两句是写夜雨后次日晓景。诗中没有一个喜字,却体现出诗人的喜悦之情。

主旨归纳

这首诗细致入微地描写了春夜降雨、润泽万物的美景,表达了作者对春雨来得及时的喜悦之情。

《春夜喜雨》的作者是________代诗人________,这首诗写的是 ________。

前两句写了_______________,后六句集中写______________ ,诗中没有一个“________”字,却体现出诗人的________之情。

课堂练习

唐

杜甫

春雨

下雨的季节

夜雨

喜

喜悦

解释下列词语。

乃:

发生:

潜:

野径:

红湿处:

花重:

课堂练习

就。

使植物萌发、生长。

悄悄地。

田野间的小路。

被雨水打湿的花丛。

花因为饱含雨水而显得沉重。

课堂练习

请分别写出描写春夏秋冬四个季节的诗句?

春

夏

秋

冬

碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝涤

接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。

停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。

忽如一夜春风来,千树万树梨花开。

古诗词诵读

早春呈水部张十八员外

唐--韩愈

部教版六年级·下册

此诗作于唐穆宗长庆三年(823)早春,韩愈写此诗时已经56岁,当时任吏部侍郎,虽然任职时间不长,但他此时心情很好。此前不久,镇州(今河北正定)藩镇叛乱,韩愈奉命前往宣抚,说服叛军,平息了一场叛乱。唐穆宗非常高兴,把他从兵部侍郎调为吏部侍郎。

写作背景

作者介绍

韩愈(768—824) 字退之,唐代诗人、文学家,世称韩昌黎。曾任监察御史、阳山令、潮州刺史、吏部侍郎等职。政治上既不赞成改革主张,又反对藩镇割据。尊儒反佛,比较关心人民疾苦 。

主要作品:《马说》《师说》《进学解》等。

早春/呈/水部/张十八/员外

唐 韩愈

天街/小雨/润/如酥,

草色/遥看/近/却无。

最是/一年/春/好处,

绝胜/烟柳/满/皇都。

朗诵全诗,注意停顿

注释

【呈】恭敬地送上。

【水部张十八员外】指张籍(766—830年)唐代诗人。在同族兄

弟中排行 第十八,曾任水部员外郎。

【天街】京城街道。

【润如酥】形容春雨滋润细腻。酥,酥油。

【最是】正是。

【处】时。

【绝胜】远远胜过。

【皇都】帝都,这里指长安。

注释

天街小雨润如酥,

草色遥看近却无。

诗意解析

京城街道。

形容春雨滋润细腻。

前一句写雨,将小雨比作酥油,写出了春雨细滑润泽的特点。后一句写草,以远看似青,近看却无,描画了初春小草沾雨后的朦胧景象。

诗意:京城街道上细密的春雨滋润细腻,小草钻出地面,远看一片浅绿,近看却显得稀疏零星。

最是一年春好处,

绝胜烟柳满皇都。

诗意解析

正是

时

远远胜过

诗意:这正是一年中最美的时节,远远胜过绿柳满城的春末。

这两句采用了对比的手法,突出了作者对早春美景的喜爱和赞美之情。

译文:京城的街道上空丝雨纷纷,雨丝就像乳汁般细密而滋润,小草钻出地面,远望草色依稀连成一片,近看时却显得稀疏零星。一年之中最美的就是这早春的景色,它远胜过绿柳满城的暮春。

诗意解析

全文赏析

诗意解析

这是一首描写和赞美早春美景的七言绝句。这首诗咏早春,能摄早春之魂,给读者以无穷的美感和趣味,甚至是绘画所不能及的。作者没有彩笔,但他用诗的语言描绘出极难描摹的色彩——一种淡素的、似有却无的色彩。如果没有锐利深细的观察力和高超的诗笔,便不可能把早春的自然美提炼为艺术美。

主旨归纳

《早春呈水部张十八员外》以常见的“小雨”和“草色”为描写对象,描绘出了早春的独特景色,表达了作者对春天的热爱和赞美之情。

课堂练习

1.请你谈一谈这首绝句所揭示的一般性道理

一切美好的事物,最好的时节就是它萌生的阶段,它正朝着极盛方向前进,给人以希望和盼头

2.本诗选用哪两种景物来描绘早春景象,好在何处?

小雨、小草,将小雨比喻成“酥”让人感到春雨的可贵,小草萌动着生机。

课堂练习

3.“草色遥看近却无”一句为我们描绘了怎样的景象?

课堂练习

以远看似青,近看却无,描绘了初春小草沾雨后朦胧景象。

古诗词诵读

江上渔者

宋--范仲淹

部编版六年级·下册

写作背景

此诗具体创作时间不详。范仲淹是江苏人,生长在松江边上,他在饮酒品鱼、观赏风景的时候,看到风浪中起伏的小船,由此联想到渔民捕鱼的艰辛和危险,情动而辞发,创作出言浅意深的《江上渔者》。

作者介绍

范仲淹(989-1052年):

字希文,汉族,北宋著名的政治家、思想家、军事家、文学家,世称“范文正公”。范仲淹文学素养很高,有很多著名的诗词。

主要作品:《岳阳楼记》《渔家傲·秋思》《苏幕遮·怀旧》《御街行·秋日怀旧》《严先生祠堂记》等。

朗诵全诗,注意停顿

江上/渔者

[宋]范仲淹

江上/往来人,但爱/鲈鱼美。

君看/一叶舟,出没/风波里。

注释

渔者:捕鱼的人。

但:只

爱:喜欢

鲈鱼:一种头大口大、体扁鳞细、背青腹白、 味道鲜美的鱼。生长快,体大味美。

注释

君:你。

一叶舟:像漂浮在水上的一片树叶似的小船。

出没:若隐若现。指一会儿看得见,一会儿看不见。

风波:波浪。

诗意解析

江上往来人,

但爱鲈鱼美。

来来往往

只

鲜美

诗意:江岸上来来往往的人们,只喜爱味道鲜美的鲈鱼。

这两句写江岸上来来往往的人们吃鲈鱼的情景。“往来人”不仅说明爱吃鲈鱼的人很多,也说明鲈鱼十分鲜美

君看一叶舟,

出没风波里。

诗意解析

你

若隐若现

风浪

这两句写渔夫在江面上打鱼的情景。“一叶舟”点出了船小。“风波里”说明了浪大。船小、浪大写出了打鱼的危险和艰辛。

诗意:

你看那一叶叶捕捉鲈鱼的小小的渔船,在汹涌的波涛里若隐若现。

诗意解析

译文:

江上无数行人来来往往,只喜爱鲈鱼味道的鲜美。你看那一叶叶捕捉鲈鱼的小小的渔船,在汹涌的波涛里若隐若现。

诗意解析

全文赏析

这是一首语言朴实、形象生动、对比强烈、耐人寻味的小诗,反映了渔民捕鱼的艰辛,唤起人们对渔民疾苦的注意。

首句写江岸上人来人往,十分热闹。次句写岸上人的心态,揭示“往来”的原因。后两句写风浪中时隐时现的捕鱼小船。鲈鱼虽味美,捕鱼却艰辛。此诗表达出作者对渔民疾苦的关心,深含对“但爱鲈鱼美”的岸上人的规劝。

主旨归纳

这首诗通过描写江岸上来来往往的人们只爱味道鲜美的鲈鱼和渔民捕鱼的艰辛,表达了作者对出没于风浪中的渔民的关切和同情,也表达了作者对“但爱鲈鱼美”的岸上人的规劝之意。

默写填空。

1.江上往来人,________________。

2.君看一叶舟,________________。

3.《江上渔者》的作者是_____代诗人_____,体现了______________________。

课堂练习

2.

3.

但爱鲈鱼美

出没风波里

宋

范仲淹

诗人对劳动人民的同情

部编版六年级·下册

古诗词诵读

写作背景

宋神宗熙宁二年(1069),王安石被任命为参知政事(相当于副宰相)。次年他被任命为同平章事(宰相),开始推行变法。由于反对势力的攻击,他几次被迫辞去宰相的职务。这首诗写于熙宁八年(1075)二月,正是王安石第二次拜相进京之时。55岁的王安石又背上了沉重的行囊,拖着早已疲惫的身子从钟山出发去京赴任。

诗人介绍

王安石(1021年12月18日-1086年5月21日)

字介甫,号半山,封荆国公,世人又称王荆公,北宋著名政治家、思想家、文学家、改革家,唐宋八大家之一。

主要作品:《元日》《登飞来峰》《书湖阴先生壁》等。

唐宋八大家

唐宋八大家,又称为“唐宋散文八大家”,是中国唐代柳宗元、韩愈和宋代欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、王安石、曾巩八位散文家的合称。

苏洵、苏轼、苏辙为父子三人,苏洵是苏轼、苏辙的父亲,苏轼是苏辙的哥哥。有“一门三学士”之誉。

泊船瓜洲

[宋]王安石

京口/瓜洲/一水间,钟山/只隔/数重山。

春风/又绿/江南岸,明月/何时/照我还?

朗读古诗、划分节奏

多音字

间

?jiàn

间隔,离间

jiān

中间,瞬间

数

shù

shǔ

shuò

数目,天数

不可胜数,数落

数见不鲜

多音字

重

chóng

重复、重逢,

?zhòng

举重、重视

还

huán

还乡、归还

hái

还好、还行

注释

泊船:停船。泊,停泊。指停泊靠岸。

绿:吹绿。

京口:今江苏镇江,位于长江南岸。

瓜洲:在今江苏扬州一带,位于长江北岸。

一水:一条河。古人除将黄河特称为“河”,长江特称为“江”

之外,大多数情况下称河流为“水”。这里的“一水”指长

江。 一水间指一水相隔之间。

钟山:今江苏南京市紫金山。

间:间隔,隔开。

注释

诗意解析

泊船瓜洲

停船靠岸

在今江苏扬州一带,位于长江北岸。

诗人所乘之船就在瓜州停靠

京口瓜洲一水间,钟山只隔数重山。

诗意解析

隔开。

几;几个。

诗意:从京口到瓜洲仅是一江之隔,京口到南京钟山也只隔着几座山。

这两句写的是诗人在瓜洲遥望家乡时的所见所想

赏析:这首诗前两句写的是诗人在瓜洲遥望家乡时的所见所想。他看到的是跟瓜洲一水之隔的京口,想到再翻过几座山就是家乡钟山,思乡情切而不得。

诗意解析

京口瓜洲一水间,钟山只隔数重山。

春风又绿江南岸,明月何时照我还?

诗意解析

这里做动词、

是吹绿的意思。

返回

诗意:

春风又吹绿了长江南岸,明月什么时候才能照着我回到家乡。

他看到春天满眼的新绿,想到春去还会回来,而自已却归乡无期

请大家思考一下,“绿”字在这句诗句中的运用有什么好处?

“绿”字既写出了江南水乡早春嫩绿的色调,又表现了春风唤醒大地的勃勃生机。

春风又绿江南岸,明月何时照我还?

诗意解析

后面两句点明了诗人离乡的时间一草长莺飞的春天。他看到春天满眼的新绿,想到春去还会回来,而自已却归乡无期,思乡的愁绪如春天的绿草一样生长、蔓延。当春风吹绿长江南岸的时候,诗人的心里也充满了乡愁。

本诗从字面上看,流露出对故乡的怀念之情,大有急欲飞舟渡江回家和亲人团聚的愿望。其实,字里行间也寄寓着作者重返政治舞台推行新政的强烈欲望。这首诗不仅借景抒情,寓情于景,而且叙事也富有情致,境界开阔,格调清新。

全诗赏析:

主题归纳

这首诗借景抒情,寓情于景,表达了作者思家念归的深切感情以及重返政治舞台推行新政的欲望。

部编版六年级·下册

宋

叶绍翁

古诗词诵读

《游园不值》是宋代诗人叶绍翁的名篇,这首小诗写诗人春日游园所见所感。此诗先写诗人游园看花而进不了园门,感情上是从有所期待到失望遗憾;后看到一枝红杏伸出墙外,进而领略到园中的盎然春意,感情又由失望到意外之惊喜,写得十分曲折而有层次。尤其第三、四两句,既渲染了浓郁的春色,又揭示了深刻的哲理。全诗写得十分形象而又富有理趣,体现了取景小而含意深的特点,情景交融,脍炙人口。

课前导入

诗人介绍

叶绍翁:生卒年不详。南宋中期诗人、字嗣宗,号靖逸。他长期隐居钱塘西湖之滨,与真德秀交往甚密,与葛天民互相酬唱。

主要作品:《四朝闻见录》《靖逸小集》《嘉兴界》《田家三咏》等。

多音字

应

?yīng

应当,应该,

yìng

应邀,顺应

古诗详解

游园不值

游园不值:想游园没能进门儿。值,遇到;不值,没得到机会。

应怜:概是感到心疼吧。应,表示猜测;怜,怜惜。

屐(jī)齿:屐是木鞋,鞋底前后都有高跟儿,叫屐齿。

小扣:轻轻地敲门。

柴扉(fēi):用木柴、树枝编成的门。

印苍苔:在青苔上留下印迹。

应怜屐齿印苍苔,

小扣柴扉久不开。

古诗详解

大概,表示猜测。

在青苔上留下印记。

游园不值

轻轻地敲。

诗意:应该是主人爱惜园中的青苔,不想让木屐下面的齿踏坏了这翠绿的苔藓,(所以)我轻轻地敲着柴门,好久没有人来开。

应怜屐齿印苍苔,小扣柴扉久不开。

句析:这两句写作者访友不遇,园门紧闭,无法进入园中观赏春花。但作者不直接写主人不在,而是用“久不开”来说明大概是园主人爱惜园内的青苔,怕屐齿在上面留下践踏的痕迹,破坏园中的景致。

古诗详解

春色满园关不住,一枝红杏出墙来。

诗意:可是这满园的春色毕竟是关不住的,开得正旺的红杏有一枝枝条伸到墙外来了。

伸出

春色满园关不住,一枝红杏出墙来。

句析:这两句写诗人看到墙头伸出的一枝红杏,展开新奇的想象,联想到园内万紫千红的春色,运用拟人化的写法写出了浓浓春意。

古诗详解

全诗译文:

应该是主人爱惜园中的青苔,不想让木屐下面的齿踏坏了这翠绿的苔藓,(所以)我轻轻地敲着柴门,好久没有人来开。满园的春色是关不住的,一枝粉红的杏花已伸出墙外来了。

古诗详解

赏析:

本诗以“游园不值”为题,本是说游园的目的没有达到。可是作者却由此生发感想。他想,可能园主人怕踩坏园中的青苔,怕破坏了园中的美景,因此才不让自己进园。诗的前两句,表现了作者的善解人意,也表现了他那一片怜春惜春的情怀。但这首诗更为脍炙人口的还是后两句。“关不住”“出墙来”,简单的几个字,写出的并不仅仅是园中美丽的春色,还写出了春天的勃勃生机。尽管园主人没有访到,但作者的心灵已经被这动人的春色完全占满了。

古诗详解

这首七言绝句描写了诗人游园不成,看到红杏出墙的动人情景。流露出了诗人对春天的喜爱之情。同时也说明了一切美好、充满生命力的新鲜事物都是外力禁锢不了的。它必将冲破束缚,蓬勃发展。

主题归纳

解释下列词语。

不值: ___________________________

屐: ___________________________

小扣: ___________________________

扉: ___________________________

课堂练习

没有遇到人

木鞋

轻轻地敲

门

《游园不值》是一首赞美__________的诗,作者游园看花进不了门,本来是一件__________的事情,但他从__________想象出__________,感受到__________,心情由__________转为__________。

课堂练习

春天

扫兴、失望

露出墙头的一枝红杏

满园的春色

春机勃发

失望

快慰

部编版六年级·下册

宋--王观

古诗词诵读

写作背景

春末时节,词人在越州大都督府送别即将回家乡(浙东)的好友鲍浩然。表达了词人送别友人鲍浩然时的心绪,衷心祝福好友,望好友能与春光同住。

这是一首送别词,词中以轻松活泼的笔调,巧妙别致的比喻,风趣俏皮的语言,表达了作者在越州大都督府送别友人鲍浩然时的心绪。

诗人简介

王观(1035~1100),字通叟,如皋(gāo)(现属江苏南通如皋)人,宋代词人,与高邮的秦观并称二观。王安石为开封府试官时,科举及第。宋仁宗嘉佑二年(1057)考中进士。后历任大理寺丞、江都知县等,相传曾奉诏作《清平乐》一首,描写宫廷生活。王观代表作有《卜算子·送鲍浩然之浙东》、《临江仙·离杯》、《高阳台》等,其中《卜算子》一词以水喻眼波,以山指眉峰;设喻巧妙,又语带双关,写得妙趣横生,堪称杰作。

你知道哪些关于送别的诗呢?

《晓出净慈寺送林子方》

[宋] 杨万里

毕竟西湖六月中,风光不与四时同。

接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。

《芙蓉楼送辛渐》

[唐] 王昌龄

寒雨连江夜入吴,平明送客楚山孤。

洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。

你知道哪些关于送别的诗呢?

卜算子 送鲍浩然之浙东

水是眼波横,山是眉峰聚。 欲问行人去那边?眉眼盈盈处。

才始送春归,又送君归去。若到江南赶上春,千万和春住。

宋 王观

朗读课文

鲍浩然:生平不详,词人的朋友,家住浙江东路,简称浙东。

卜算子:词牌名。北宋时盛行此曲。

送鲍浩然之浙东:词题。之,往、去。

水是眼波横:水像美人流动的眼波。古人常以秋水喻美人之眼,这里反用。

山是眉峰聚:山如美人蹙起的眉毛。后人遂喻美人之眉为远山,这里反用。

注释

注释

眼波:比喻目光似流动的水波。

欲:想,想要。

行人:指词人的朋友(鲍浩然)。

眉眼盈盈处: 一说比喻山水交汇的地方,另有说是指鲍浩然前去与心上人相会。

盈盈:美好的样子。

才始:方才。

多音字

卜

?bǔ 预卜

bo 萝卜

行

háng 银行,排行

xíng 行走,品行

古诗详解

卜算子 送鲍浩然之浙东

水是眼波横,山是眉峰聚。 欲问行人去那边?眉眼盈盈处。

才始送春归,又送君归去。若到江南赶上春,千万和春住。

词牌名

词题

方才

想要

山水交汇的地方。盈盈,仪态美好的样子

如果

诗意:江水像佳人的眼波一样清亮,山像美女微微蹙着的眉。

水是眼波横,山是眉峰聚。

古诗详解

句析:这两句采用比喻的手法,借用女子的眉眼来赞美山水的秀丽。

水是眼波横,山是眉峰聚。

古诗详解

欲问行人去那边?眉眼盈盈处。

诗意:想问朋友要去哪里?要去往山水交汇的清丽江南。

古诗详解

句析:这两句采用设问的方式,点明行人所要去的地方。

“眉眼盈盈处”承接上句,指清丽明秀的江南山水。

欲问行人去那边?眉眼盈盈处。

古诗详解

才始送春归,又送君归去。

诗意:(我)才刚送走了春天,现在又要送你回去。

古诗详解

才始送春归,又送君归去。

句析:这两句抒发自己的离愁别绪:刚刚送走美丽的春天,心情已经十分惆怅,今天又要送走自己的好朋友,更添几分惆怅。

古诗详解

若到江南赶上春,千万和春住。

诗意:如果你到江南还能赶上春天的话,千万要把春光留住。

古诗详解

若到江南赶上春,千万和春住。

句析:这两句再发奇想,叮嘱友人如果能赶上江南春光,务必于春光同住,既饱含惜春之情,又寄寓对友人的祝福之意。

古诗详解

全诗译文

江水像佳人的眼波一样清亮,山像美女微微蹙着的眉。想问朋友要去哪里?要去往山水交汇的清丽江南。(我)才刚送走了春天,现在又要送你回去。如果你到江南还能赶,上春天的话,千万要把春光留住。

古诗详解

古诗详解

赏析:

这首送别词的上阕,词人将江南秀丽的山水比作女子的眼波和眉毛,极富人情味,也暗示好友即将归乡与家人团聚。

词的下阕,词人用了两个“送”字和两个“归”字,把季节与人巧妙链接,表明好友与春色同归,最后表达了词人对朋友的良好祝愿。

这首词描写了词人送别好友鲍浩然归家的情景。词人将人和景巧妙相连,江南山水的清丽明秀,如同女子的秀眉和眼波,眉眼含情,既表达了词人对好友鲍浩然的不舍与留恋,又表达了词人对好友与家人团聚的美好祝福。

主旨归纳

《卜算子?送鲍浩然之浙东》的作者是_______代的_______。

体裁是_______,“卜算子”是_______,“送鲍浩然之浙东”是_______。

课堂练习

宋

王观

词

词牌名

题目

“才始送春归,又送君归去”抒写了词人_____________________。这句既写送_______,又送_______,表达了词人对_______的留恋,对_______的深情。

课堂练习

离别的情绪

春归去

友归去

春

朋友

部编版六年级·下册

古诗词诵读

写作背景

这首词是公元1082年(宋神宗元丰五年)春三月作者游蕲水清泉寺时所作,当时苏轼因“乌台诗案”,被贬任黄州(今湖北黄冈)团练副使。

此词描写雨中的南方初春,表达作者虽处困境而老当益壮、自强不息的精神,洋溢着一种向上的人生态度。

诗人介绍

苏轼(1037-1101),字子瞻、和仲,号铁冠道人、东坡居士,世称苏东坡、苏仙, 汉族,眉州眉山(今四川省眉山市)人,北宋著名文学家、书法家、画家。为“唐宋八大家”之一,与父苏洵、弟苏辙合称“三苏”。作品有《东坡七集》《东坡易传》等

浣溪沙

游蕲水清泉寺,寺临兰溪,溪水西流。

山下兰芽短浸溪,松间沙路净无泥,潇潇暮雨子规啼。

谁道人生无再少?门前流水尚能西!休将白发唱黄鸡。

宋 苏轼

朗读课文

浣溪沙:词牌名。

蕲(qí)水:县名,今湖北浠水县。

清泉寺:寺名,在蕲水县城外。

短浸溪:指初生的兰芽浸润在溪水中。

萧萧:形容雨声,一作“潇潇”。

子规:杜鹃鸟,相传为古代蜀帝杜宇之魂所化,亦称“杜宇”,鸣声凄厉,诗词中常借以抒写羁旅之思。

注释

无再少:不能回到少年时代。

白发:老年。

唱黄鸡:感叹时光的流逝,人生不可能长久。

休将白发唱黄鸡:不要因老去而悲叹

注释

诗意:游玩蕲水的清泉寺,寺庙在兰溪的旁边,溪水向西流淌。

游蕲水清泉寺,寺临兰溪,溪水西流。

课文详解

游玩

挨着

山下兰芽短浸溪,松间沙路净无泥,潇潇暮雨子规啼。

课文详解

句析:

写暮春三月兰溪清泉寺的风光和环境,描绘出一幅明丽、清新的风景画,令人好似身临其境,心旷神怡,表达出词人热爱自然、热爱人生的情怀。

兰草刚长出的幼苗

一尘不染

课文详解

诗意:

山下溪水潺潺,溪边的兰草刚刚萌生娇嫩的幼苗,浸泡在溪水中。松林间的沙路,仿佛经过清泉冲洗,一尘不染。傍晚,细雨潇潇,寺外传来了布谷鸟的啼叫声。

山下兰芽短浸溪,松间沙路净无泥,潇潇暮雨子规啼。

课文详解

谁道人生无再少?门前流水尚能西!休将白发唱黄鸡。

谁说,反问

指时光流逝

句析:

人们惯用“白发”、“黄鸡”比喻世事匆促,光景催年,发出衰飒的悲吟。此处作者反其意而用之,希望人们不要徒发自伤衰老之叹。这是不服衰老的宣言,这是对生活、对未来的向往和追求。体现出苏轼执着生活、旷达乐观的性格。

课文详解

谁道人生无再少?门前流水尚能西!休将白发唱黄鸡。

诗意:

谁说人老了就不能再回到少年时代呢?你看,门前的流水尚且能向西流淌。不要再感慨暮年时光流逝。

这首词,上阙以淡疏的笔墨写景,景色自然明丽,雅淡凄美;下阙既以形象的语言抒情,又在即景抒慨中融入哲理,启人心智,令人振奋。词人以顺处逆的豪迈情怀,政治上失意后积极、乐观的人生态度,催人奋进,激动人心。

赏析:

游历蕲水县的清泉寺,寺临近兰溪,溪水向西流去。

山下溪水潺潺,溪边的兰草刚刚萌生娇嫩的幼苗,浸泡在溪水中。松林间的沙路,仿佛经过清泉冲洗,一尘不染。傍晚,细雨潇潇,寺外传来了布谷鸟的啼叫声。

谁说人老了就不能再回到少年时代呢?你看,门前的流水尚且能向西流淌。不要再感慨暮年时光流逝。

课文翻译

课堂练习

解释下列词语。

蕲水: ___________________________

短浸溪: ___________________________

萧萧: ___________________________

子规:___________________________

无再少: ___________________________

休: ___________________________

不要。

在今湖北浠水一带。

指初生的兰芽浸润在溪水中。

形容雨声。

杜鹃鸟

不能再回到少年时代。

课堂练习

这首词的作者是______代______。

表达了作者_________________的人生态度。

热爱生活、旷达乐观

宋

苏轼

部编版六年级·下册

古诗词诵读

写作背景

崇宁二年(1103)十二月,黄庭坚至崇宁童年二月才过洞庭,五、六月间方抵达广西宜州贬所。此送春词作于贬宜州的翌年,即崇宁四年(1105)。同年九月黄庭坚便溘然长逝于宜州贬所

作者介绍

黄庭坚(1045-1105),字鲁直,号山谷道人,晚号涪翁,洪州分宁人,北宋著名文学家、书法家,为盛极一时的江西诗派开山之祖,与杜甫、陈师道和陈与义素有一祖三宗之称。

黄庭坚的诗词全集: 《赠黔南贾使君》 《冲雪宿新寨忽忽不乐》 《夏日梦伯兄寄江南》 《雨过至城西苏家》 《寄别说道·数行嘉树红张锦》 《赠别几复·风惊鹿散豫章城》 《和游景叔月报三捷》 《答李几仲书》

清平乐

宋 黄庭坚

春归何处?寂寞无行路。若有人知春去处,唤取归来同住。

春无踪迹谁知?除非问取黄鹂。百啭无人能解,因风飞过蔷薇。

zhuàn

朗诵全诗

注释

寂寞:清静,寂静。

无行路:没有留下春去的行踪。行路,指春天来去的踪迹。

唤取:唤来。

谁知:有谁知道春的踪迹。

问取:呼唤,询问。取,语助词。

黄鹂(lí):又叫黄莺、黄鸟。身体黄色自眼部至头后部黑色,嘴淡红色,啼声非常悦耳,食森林中的害虫。益鸟。

百啭:形容黄鹂宛转的鸣声。啭,鸟鸣。

解:懂得,理解。

因风:顺着风势。

蔷薇(qiáng wēi):花木名。品类甚多,花色不一,有单瓣重瓣,开时连春接夏,有芳香,果实入药。

注释

清平乐

春归何处?寂寞无行路。若有人知春去处,唤取归来同住。

春无踪迹谁知?除非问取黄鹂。百啭无人能解,因风飞过蔷薇。

词牌名

疑问句对春的归去提出责疑

把春天拟人化

春归何处?寂寞无行路。若有人知春去处,唤取归来同住。

词意解析

以疑问句,对春的归去提出责疑,春天回到哪里去了,为什么连个踪影也没有,一个“归”字,一个“无行路”,就把春天拟人化了。

“若有人知春去处,唤取归来同住?”两句,转而询问有谁知道春天的去处,要让他把“春天”给叫喊回来。这是一种设想,是有意用曲笔来渲染惜春的程度。使词情跌宕起伏,变化多端。

疑问句

运用了什么手法?表达了怎样的情感?

“若有人知春去处,唤取归来同住。”

词意解析

词人把春天拟人化,赋予春天生命。 表达了词人强烈的留春情感,多么希望再回到往日春风得意之时,因此千呼万唤地招唤春天“归来”与词人“同住”。

春归何处?寂寞无行路。若有人知春去处,唤取归来同住。

词意解析

词意:

春天回到了哪里?找不到它的脚印,四处一片沉寂。如果有人知道春天的消息,喊它回来同我们住在一起。

春无踪迹谁知?除非问取黄鹂。

词意解析

既然无人能知道春天的去处,看来只好去问黄鹂了,因为黄鹂是在春去夏来时出现,它应该知道春天的消息。这种想象也极为奇特,极富情趣。

百啭无人能解,因风飞过蔷薇。

词意解析

这是对现实的描述。上面想象春天踪迹,也许黄鹂可以知道,然而嘤嘤鸟语,谁人能解?它不过也是自然中的一小生物而已,仅看一阵风起,它便随风飞过蔷薇花那边去了。于是春之踪迹,终于无法找寻,而心头的寂寞也就更加重了。

春无踪迹谁知?除非问取黄鹂。百啭无人能解,因风飞过蔷薇。

词意解析

词意:

谁也不知道春天的踪迹,只好去问一问黄鹂。然而黄鹂的婉转鸣声,谁又能懂呢?一阵风起它便随风飞过了盛开的蔷薇。

全文翻译

春天回到了哪里?寻不见它的踪迹只感苦闷寂寞。如果有人知道春天的消息,定要帮我呼唤它回来与我同住。

谁也不知道春天的踪迹,只好去问一问黄鹂。然而黄鹂的婉转鸣声,谁又能懂呢?一阵风起它便随风飞过了盛开的蔷薇。

这是一首惜春词,表现作者惜春的心情。上阙惜春在不知不觉中过去;下阙惜春之无踪影可以追寻。用笔委婉曲折,层层加深惜春之情。直至最后,仍不一语道破,结语轻柔,余音袅袅,言虽尽而意未尽。作者以拟人的手法,构思巧妙,设想新奇。创造出优美的意境。

赏析

主旨归纳

《清平乐》为惜春之作。词人以清新细腻的语言,感叹时光去而不返,表达了诗人对春天消逝的惋惜与失望,以及对春天的热爱,对美好生活的向往。

“春”不仅是代表春天而已,而是同时代指各种美好事物,所以这首诗也有告诉人们珍惜身边的美好事物的含义。

课堂练习

这首词作者是 朝 写的是_________

时节,表现了作者强烈的_________之情。

宋

黄庭坚

初夏

惜春

“若有人知春去处,唤取归来同住。”运用了什么手法?表达了怎样的情感?

课堂练习

词人把春天拟人化,赋予春天生命。 表达了词人强烈的留春情感,多么希望再回到往日春风得意之时,因此千呼万唤地招唤春天“归来”与词人“同住”。

古诗词诵读

(节选)

部编版六年级·下册

《诗经》的作者佚名,绝大部分已经无法考证,传为尹吉甫采集、孔子编订。

诗经在内容上分为《风》、《雅》、《颂》三个部分。《风》是周代各地的歌谣;

《雅》是周人的正声雅乐,又分《小雅》和《大雅》;《颂》是周王庭和贵族宗庙祭祀的乐歌,又分为《周颂》、《鲁颂》和《商颂》。

风(160篇)、雅(105篇)、颂(40篇)

《诗经》,是中国古代诗歌开端,最早的一部诗歌总集。收集了西周初年至春秋中叶的诗歌,共311篇,其中6篇为笙诗,即只有标题,没有内容

《诗经》内容丰富,反映了劳动与爱情、战争与徭役、压迫与反抗、风俗与婚姻、祭祖与宴会,甚至天象、地貌、动物、植物等方方面面,是周代社会生活的一面镜子。

《采薇》(节选)选自《诗经?小雅》这是一首戍卒返乡诗,写出了从军将士的艰辛生活和思归的情怀。本文节选其中的一部分,书写将士当年出征和此日生还这两种特定时刻的景物和情怀。

采薇

【作者】佚名 【朝代】先秦

采薇采薇,薇亦作止。曰归曰归,岁亦莫止。靡室靡家,玁狁之故。不遑启居,玁狁之故。

采薇采薇,薇亦柔止。曰归曰归,心亦忧止。忧心烈烈,载饥载渴。我戍未定,靡使归聘。

采薇采薇,薇亦刚止。曰归曰归,岁亦阳止。王事靡盬,不遑启处。忧心孔疚,我行不来。

彼尔维何?维常之华。彼路斯何?君子之车。戎车既驾,四牡业业。岂敢定居?一月三捷。

驾彼四牡,四牡骙骙。君子所依,小人所腓。四牡翼翼,象弭鱼服。岂不日戒,玁狁孔棘。

昔我往矣,杨柳依依。今我来思,雨雪霏霏。行道迟迟,载渴载饥。我心伤悲,莫知我哀!

完整版的《采薇》

采薇(节选)选自《诗经?小雅》

昔我往矣,杨柳依依。

今我来思,雨雪霏霏。

行道迟迟,载渴载饥。

我心伤悲,莫知我哀!

薇:

昔:

往:

依依:

思:

雨:

雨(yù)雪:

霏(fēi)霏:

迟迟:

载:

莫:

词语解析

植物名。

从前,文中指出征时。

当初从军。

形容柳丝轻柔、随风摇曳的样子。

用在句末,没有实在意义。

音同玉,为 “下” 的意思。

下雪。雨,这里作动词。

雪花纷落的样子,形容雪下的很大的样子。

迟缓的样子。

则、又。

没有人。

昔我往矣,

杨柳依依。

从前,文中指出征时。

文中指当初去从军。

形容柳丝轻柔、随风摇曳的样子

诗意:回想当初出征时,杨柳依依随风吹;

今我来思,雨雪霏霏。

指下雪。“雨”这里读(yù)

雪下得很大的样子。

句末语气词,没有实在意义。

诗意:如今回来路途中,大雪纷纷满天飞。

行道迟迟,载渴载饥。

迟缓的样子

则,又。

诗意:道路泥泞难行走,又渴又饥真劳累。

我心伤悲,莫知我哀!

没有人

写出了人物的心情

诗意:满心伤感满腔悲。我的哀痛谁体会!

昔我往矣,杨柳依依。

“杨柳依依”点明出征的季节,“依依”形容柳丝轻柔、随风摇曳的样子,既写出杨柳随风摇曳的样子,又写出了战士对家乡的眷恋之情。

诗中人是一位即将出征的战士。在这如诗如画的景色中,“我”却要——(离开家乡)。家乡的一草一木都值得留恋,但出征的“我”眼中却只看到了依依的杨柳。“柳”与“留”谐音,既表示挽留之意,又表达思乡之情。

怎样的“杨柳”会让人感到“依依”?

今我来思,雨雪霏霏。

这两句与前两句形成了鲜明的对比。“雨雪霏霏”既点明了归乡途中天气的恶劣,又暗含了“我”当时内心的惆怅。

作者抓住“杨柳依依”和“雨雪霏霏”这两种分别代表春天和冬天的自然景物,描述了军旅生活的漫长。“杨柳依依”写出了杨柳枝条随风摇曳的样子,“雨雪霏霏”写出了雪花飞舞的情景。

行道迟迟,载渴载饥。

“迟迟”说明归路漫漫,“渴”、“饥”说明当时归途中生活的艰难。眼前的生活困境又加深了人物的忧伤。

我心伤悲,莫知我哀!

“伤悲”“哀”采用直接抒情的方式,写出了人物当时的心情。而“莫知”更加深了人物的悲伤,让人心生感慨。

课文译文:

回想当初出征时,杨柳依依随风吹拂。如今回来路途中,大雪纷纷满天飞舞。道路泥泞难以行走,又饥又渴非常劳累。满腔伤感满腔悲愁,我的哀痛谁能体会!

行道迟迟,载渴载饥。我心伤悲,莫知我哀!

最能表达诗中人心情的诗句是什么?

课文主旨

《采薇(节选)》写一位远征战士在回乡途中的所思所想等,表达了从军将士思归的情怀。

课堂练习,完成练习。

一、解释下列红色的词语。

1.昔我往矣

2.杨柳依依

3.雨雪霏霏

4.行道迟迟

5.载渴载饥

6.莫知我哀

从前,指出征时。

形容柳丝轻柔、随风摇曳的样子。

指下雪

迟缓的样子。

则,又。

没有人。

二、这首诗表达了远征的战士怎样的思想感情?

这首诗表达了远征的战士对家乡亲人的思念之情,同时也表达了对战争的反对和厌恶之情。

三、补充完整

穷则变, 。一《周易》

,又日新。一《礼记》

青,取之于蓝而 。一《荀子》

苟利于民,不必法古; 。一《淮南子》

苟日新,日日新

变则通,通则久

青于蓝

苟周于事,不必循旧

送元二使安西

唐--王维

部编版六年级·下册

古诗词诵读

作者简介

王维(701-761年,一说699-761年),字摩诘,号摩诘居士。河东蒲州(今山西运城)人,祖籍山西祁县。唐朝诗人、画家。,与孟浩然合称“王孟”,有“诗佛”之称。

苏轼评价他:“诗中有画,画中有诗。” 代表诗作有《鸟鸣涧》《使至塞上》《山居秋暝》《相思》《九月九日忆山东兄弟》等。存诗约400首。

此诗是王维送朋友元二去西北边疆时作的诗,后有乐人谱曲,名为“阳关三叠”,又名“渭城曲”,大约作于安史之乱前。其送行之地是渭城。诗人送友人元二远赴安西都护府,从长安一带送到渭城客舍,到了最后分手之地,作这首七绝送别。

创作背景

此诗是王维送朋友去西北边疆时作的诗,诗题又名“赠别”。它大约作于安史之乱前。这位姓元的友人是奉朝廷的使命前往安西的。

渭

浥

舍

生字

wèi

yì

shè

shè 宿舍 寒舍

shě 舍弃 舍得

词句注释

元二:

使:

安西:

渭城:

阳关:

朝(zhāo)雨:

浥(yì):

客舍:

柳色:

更尽:

阳关:

故人:

姓元,排行第二,作者的朋友。

出使。

指唐代安西都护府,龟兹城(今新疆库车)。

即秦代咸阳古城,汉改渭城,(今陕西咸阳)。

汉朝设置的边关名,(今甘肃敦煌)。

早晨下的雨。

湿润,沾湿。

驿馆,旅馆。

柳树象征离别。

再喝干,再喝完。

在今甘肃省敦煌西南,为古代通西域的要道。

老朋友。

送/元二/使/安西 唐---王维

渭城/朝雨/浥轻尘,

客舍/青青/柳色新。

劝君/更尽/一杯酒,

西出/阳关/无故人

渭城朝雨浥轻尘,

客舍青青柳色新。

早晨下的雨

沾湿

旅店

写出了与朋友告别的时间、地点和环境。时间是清晨,地点是渭城的旅店,环境清爽宜人(景物有朝雨和青青柳色)。

诗意:渭城早晨一场春雨沾湿了轻尘,客舍周围柳树的枝叶翠嫩一新。

诗中作者用一个“柳”字委婉地表达依依离情。

劝君更尽一杯酒,

西出阳关无故人。

指饮完,喝干。

再

古关名,故址在

今甘肃敦煌西南

诗意:老朋友请你再干一杯美酒,向西出了阳关就难以遇到故旧亲人。

写出了告别时的情景。诗人不写饮酒的场面,也不写依依惜别的心情,只写一句酒桌上劝慰的话,来表达对朋友的留恋。

前两句写送别的时间、地点、环境气氛。朝雨浥尘,客舍青青,柳色如洗,环境越美,越让人不忍离别,也就更衬出依依惜别的情绪。

诗意赏析:

三、四两句剪取了饯行宴席上一刹那间的情景,这“一杯酒”代表了自己珍贵的感情,是友谊的象征,同时多饮一杯,就是多挽留对方一刻。

诗人把一种具有普遍性的感情——友谊,表现得极其饱满深挚,自然朴素,使这首诗获得了永久的艺术生命力,成为送别曲、友谊曲,更成为离筵别宴的绝唱。

“渭城经阳关到安西”相当于今天咸阳——敦煌——库车

咸阳——敦煌1714.9公里,敦煌——库车1552.0公里,合计3266.9公里。

在古代从渭城到安西要走半年左右,诗人的好友一去一回要很长时间,诗人要很长时间不能见到自己的好友,含蓄地表达了诗人对朋友的恋恋不舍之情。

全诗译文:

渭城的清晨,一场如酥的小雨湿润了路上的尘埃,旅店旁的棵棵杨柳被雨水冲洗得更加青翠欲滴。真诚地奉劝我的朋友再干一杯美酒,等你西行出了阳关之后就再也没有交情深厚的老友了。

主题:

《送元二使安西》通过写细雨中设宴为朋友饯行时劝酒的情

景,含蓄地表达了诗人对朋友的恋恋不舍之情。

课堂练习

一、诗中的“安西”“渭城”“阳关”分别指现在的哪儿?

安西:_________________ 渭城:_________________ 阳关:_________________

今新疆库车

今陕西咸阳

今甘肃敦煌

二、词语翻译

朝雨 浥

客舍 柳色 更尽

早晨下的雨。

湿润、沾湿。

驿馆、旅店。

柳树象征离别。

再喝干、再喝完。

三、你还学过王维的哪首诗?

《相思》

红豆生南国,春来发几枝。

愿君多采撷,此物最相思。

《山居秋暝》

空山新雨后,天气晚来秋。

明月松间照,清泉石上流。

《九月九日忆山东兄弟》

独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。

遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

《鸟鸣涧》

人闲桂花落,夜静春山空。

月出惊山鸟,时鸣春涧中。

部编版六年级·下册

唐--杜甫

古诗词诵读

这首诗写于761年(上元二年)春。杜甫在经过一段时间的流离转徙的生活后,终因陕西旱灾而来到四川成都定居。作此诗时,他已在成都草堂定居两年。他亲自耕作,种菜养花,与农民交往,对春雨之情很深,因而写下了这首描写春夜降雨、润泽万物的美景诗作。

写作背景

作者介绍

杜甫(公元712年-公元770年):

字子美,自号少陵野老。唐代伟大的现实主义诗人,与李白合称“李杜”。为了与另外两位诗人李商隐与杜牧即“小李杜”区别,杜甫与李白又合称“大李杜”,杜甫也常被称为“老杜”。

主要作品:《春望》《北征》“三吏”“三别”等。

三吏三别即《新安吏》《石壕吏》《潼关吏》《新婚别》《无家别》《垂老别》,是杜甫的作品,深刻写出了民间疾苦及在乱世之中身世飘荡的孤独,揭示了战争给人民带来的巨大不幸和困苦,表达了作者对倍受战祸摧残的老百姓的同情。

春夜/喜雨

唐--杜甫

好雨/知/时节,当春/乃/发生。

随风/潜/入夜,润物/细/无声。

野径/云/俱黑,江船/火/独明。

晓看/红湿处,花重/锦官城。

朗诵全诗,注意停顿

注释

知:

乃:

发生:

潜(qián):

润物:

明白,知道。说雨知时节,是一种拟人化的写法。

就。

使植物萌发、生长。

暗暗地,悄悄地。这里指春雨在夜里悄悄地随风而至。

使植物受到雨水的滋养。

野 径 :

晓 :

红湿处:

花 重:

锦官城:

注释

成都的别称。成都曾经住过主持织锦的官员,所以叫“锦官城”。

花因为饱含雨水而显得沉重。重:读作zhònɡ。

被雨水打湿的花丛。

天刚亮的时候。

田野间的小路。

好雨知时节,

当春乃发生。

诗意解析

知道,拟人化

就

使植物萌发、生长。

“好”字既是作者对春雨的赞誉,也流露出作者欣喜的心情。而“知”字运用了拟人的修辞手法,点出了春雨善解人意、来得及时的特点。

诗意:好雨知道下雨的节气,正是在春天植物萌发、生长的时候。

这两句写了下雨的季节是

春季

诗意解析

随风潜入夜,

润物细无声。

从听觉的角度写春雨的可喜。“潜”“细”这两个字形象地写出春雨随着和风在夜间悄然而来,无声地滋润万物的自然景象。

使植物受到雨水的滋养。

暗暗地,悄悄地。

拟人化的写法

诗意:随着春风在夜里悄悄落下,细细密密,无声地滋润着大地万物。

野径云俱黑,

江船火独明。

诗意解析

田野间的小路。

全,都。

“俱黑”“独明”从视觉的角度写春雨中的夜色,描绘出了一幅形象生动的春江夜雨图。

诗意:浓浓乌云,笼罩着田野间的小路,只有江边渔船上的灯火独自闪烁。

晓看红湿处,

花重锦官城。

诗意解析

天亮的时候。

被雨水打湿的花丛。

花因为饱含雨

水而显得沉重

成都的别称。

借助想象描绘雨后的春色,构想出一个清新绚丽美妙的新世界,既表达了诗人对这场春雨由衷的赞美,也体现了诗人喜不自胜的心情。

诗意:天刚亮时再去看那被雨水打湿的花丛,整个锦官城将变成繁花盛开的世界。

译文:

及时的雨好像知道时节似的,在春天到来的时候就伴着春风在夜晚悄悄地下起来,无声地滋润着万物。乌云笼罩着田间小路,唯有江中渔船上的一点渔火放射出一线光芒,显得格外明亮。等到天亮的时候,那潮湿的泥土上一定满是红色的花瓣,锦官城的大街小巷必将是一片万紫千红的景象。

诗意解析

全文赏析

诗意解析

《春夜喜雨》是一首五言律诗。一、二两句中的“知”字和 “乃”字极为传神,诗人喜雨的心情跃然纸上。三、四两句中的 “潜”字和“细” 字都用得准确、贴切,前者透露出风微,后者说明了雨小。五、六两句进一步从视觉上描绘夜雨景色, 雨意正浓,而一片墨黑的世界里,唯有江边的渔船上放射出光芒,显得格外明亮。最后两句是写夜雨后次日晓景。诗中没有一个喜字,却体现出诗人的喜悦之情。

主旨归纳

这首诗细致入微地描写了春夜降雨、润泽万物的美景,表达了作者对春雨来得及时的喜悦之情。

《春夜喜雨》的作者是________代诗人________,这首诗写的是 ________。

前两句写了_______________,后六句集中写______________ ,诗中没有一个“________”字,却体现出诗人的________之情。

课堂练习

唐

杜甫

春雨

下雨的季节

夜雨

喜

喜悦

解释下列词语。

乃:

发生:

潜:

野径:

红湿处:

花重:

课堂练习

就。

使植物萌发、生长。

悄悄地。

田野间的小路。

被雨水打湿的花丛。

花因为饱含雨水而显得沉重。

课堂练习

请分别写出描写春夏秋冬四个季节的诗句?

春

夏

秋

冬

碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝涤

接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。

停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。

忽如一夜春风来,千树万树梨花开。

古诗词诵读

早春呈水部张十八员外

唐--韩愈

部教版六年级·下册

此诗作于唐穆宗长庆三年(823)早春,韩愈写此诗时已经56岁,当时任吏部侍郎,虽然任职时间不长,但他此时心情很好。此前不久,镇州(今河北正定)藩镇叛乱,韩愈奉命前往宣抚,说服叛军,平息了一场叛乱。唐穆宗非常高兴,把他从兵部侍郎调为吏部侍郎。

写作背景

作者介绍

韩愈(768—824) 字退之,唐代诗人、文学家,世称韩昌黎。曾任监察御史、阳山令、潮州刺史、吏部侍郎等职。政治上既不赞成改革主张,又反对藩镇割据。尊儒反佛,比较关心人民疾苦 。

主要作品:《马说》《师说》《进学解》等。

早春/呈/水部/张十八/员外

唐 韩愈

天街/小雨/润/如酥,

草色/遥看/近/却无。

最是/一年/春/好处,

绝胜/烟柳/满/皇都。

朗诵全诗,注意停顿

注释

【呈】恭敬地送上。

【水部张十八员外】指张籍(766—830年)唐代诗人。在同族兄

弟中排行 第十八,曾任水部员外郎。

【天街】京城街道。

【润如酥】形容春雨滋润细腻。酥,酥油。

【最是】正是。

【处】时。

【绝胜】远远胜过。

【皇都】帝都,这里指长安。

注释

天街小雨润如酥,

草色遥看近却无。

诗意解析

京城街道。

形容春雨滋润细腻。

前一句写雨,将小雨比作酥油,写出了春雨细滑润泽的特点。后一句写草,以远看似青,近看却无,描画了初春小草沾雨后的朦胧景象。

诗意:京城街道上细密的春雨滋润细腻,小草钻出地面,远看一片浅绿,近看却显得稀疏零星。

最是一年春好处,

绝胜烟柳满皇都。

诗意解析

正是

时

远远胜过

诗意:这正是一年中最美的时节,远远胜过绿柳满城的春末。

这两句采用了对比的手法,突出了作者对早春美景的喜爱和赞美之情。

译文:京城的街道上空丝雨纷纷,雨丝就像乳汁般细密而滋润,小草钻出地面,远望草色依稀连成一片,近看时却显得稀疏零星。一年之中最美的就是这早春的景色,它远胜过绿柳满城的暮春。

诗意解析

全文赏析

诗意解析

这是一首描写和赞美早春美景的七言绝句。这首诗咏早春,能摄早春之魂,给读者以无穷的美感和趣味,甚至是绘画所不能及的。作者没有彩笔,但他用诗的语言描绘出极难描摹的色彩——一种淡素的、似有却无的色彩。如果没有锐利深细的观察力和高超的诗笔,便不可能把早春的自然美提炼为艺术美。

主旨归纳

《早春呈水部张十八员外》以常见的“小雨”和“草色”为描写对象,描绘出了早春的独特景色,表达了作者对春天的热爱和赞美之情。

课堂练习

1.请你谈一谈这首绝句所揭示的一般性道理

一切美好的事物,最好的时节就是它萌生的阶段,它正朝着极盛方向前进,给人以希望和盼头

2.本诗选用哪两种景物来描绘早春景象,好在何处?

小雨、小草,将小雨比喻成“酥”让人感到春雨的可贵,小草萌动着生机。

课堂练习

3.“草色遥看近却无”一句为我们描绘了怎样的景象?

课堂练习

以远看似青,近看却无,描绘了初春小草沾雨后朦胧景象。

古诗词诵读

江上渔者

宋--范仲淹

部编版六年级·下册

写作背景

此诗具体创作时间不详。范仲淹是江苏人,生长在松江边上,他在饮酒品鱼、观赏风景的时候,看到风浪中起伏的小船,由此联想到渔民捕鱼的艰辛和危险,情动而辞发,创作出言浅意深的《江上渔者》。

作者介绍

范仲淹(989-1052年):

字希文,汉族,北宋著名的政治家、思想家、军事家、文学家,世称“范文正公”。范仲淹文学素养很高,有很多著名的诗词。

主要作品:《岳阳楼记》《渔家傲·秋思》《苏幕遮·怀旧》《御街行·秋日怀旧》《严先生祠堂记》等。

朗诵全诗,注意停顿

江上/渔者

[宋]范仲淹

江上/往来人,但爱/鲈鱼美。

君看/一叶舟,出没/风波里。

注释

渔者:捕鱼的人。

但:只

爱:喜欢

鲈鱼:一种头大口大、体扁鳞细、背青腹白、 味道鲜美的鱼。生长快,体大味美。

注释

君:你。

一叶舟:像漂浮在水上的一片树叶似的小船。

出没:若隐若现。指一会儿看得见,一会儿看不见。

风波:波浪。

诗意解析

江上往来人,

但爱鲈鱼美。

来来往往

只

鲜美

诗意:江岸上来来往往的人们,只喜爱味道鲜美的鲈鱼。

这两句写江岸上来来往往的人们吃鲈鱼的情景。“往来人”不仅说明爱吃鲈鱼的人很多,也说明鲈鱼十分鲜美

君看一叶舟,

出没风波里。

诗意解析

你

若隐若现

风浪

这两句写渔夫在江面上打鱼的情景。“一叶舟”点出了船小。“风波里”说明了浪大。船小、浪大写出了打鱼的危险和艰辛。

诗意:

你看那一叶叶捕捉鲈鱼的小小的渔船,在汹涌的波涛里若隐若现。

诗意解析

译文:

江上无数行人来来往往,只喜爱鲈鱼味道的鲜美。你看那一叶叶捕捉鲈鱼的小小的渔船,在汹涌的波涛里若隐若现。

诗意解析

全文赏析

这是一首语言朴实、形象生动、对比强烈、耐人寻味的小诗,反映了渔民捕鱼的艰辛,唤起人们对渔民疾苦的注意。

首句写江岸上人来人往,十分热闹。次句写岸上人的心态,揭示“往来”的原因。后两句写风浪中时隐时现的捕鱼小船。鲈鱼虽味美,捕鱼却艰辛。此诗表达出作者对渔民疾苦的关心,深含对“但爱鲈鱼美”的岸上人的规劝。

主旨归纳

这首诗通过描写江岸上来来往往的人们只爱味道鲜美的鲈鱼和渔民捕鱼的艰辛,表达了作者对出没于风浪中的渔民的关切和同情,也表达了作者对“但爱鲈鱼美”的岸上人的规劝之意。

默写填空。

1.江上往来人,________________。

2.君看一叶舟,________________。

3.《江上渔者》的作者是_____代诗人_____,体现了______________________。

课堂练习

2.

3.

但爱鲈鱼美

出没风波里

宋

范仲淹

诗人对劳动人民的同情

部编版六年级·下册

古诗词诵读

写作背景

宋神宗熙宁二年(1069),王安石被任命为参知政事(相当于副宰相)。次年他被任命为同平章事(宰相),开始推行变法。由于反对势力的攻击,他几次被迫辞去宰相的职务。这首诗写于熙宁八年(1075)二月,正是王安石第二次拜相进京之时。55岁的王安石又背上了沉重的行囊,拖着早已疲惫的身子从钟山出发去京赴任。

诗人介绍

王安石(1021年12月18日-1086年5月21日)

字介甫,号半山,封荆国公,世人又称王荆公,北宋著名政治家、思想家、文学家、改革家,唐宋八大家之一。

主要作品:《元日》《登飞来峰》《书湖阴先生壁》等。

唐宋八大家

唐宋八大家,又称为“唐宋散文八大家”,是中国唐代柳宗元、韩愈和宋代欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、王安石、曾巩八位散文家的合称。

苏洵、苏轼、苏辙为父子三人,苏洵是苏轼、苏辙的父亲,苏轼是苏辙的哥哥。有“一门三学士”之誉。

泊船瓜洲

[宋]王安石

京口/瓜洲/一水间,钟山/只隔/数重山。

春风/又绿/江南岸,明月/何时/照我还?

朗读古诗、划分节奏

多音字

间

?jiàn

间隔,离间

jiān

中间,瞬间

数

shù

shǔ

shuò

数目,天数

不可胜数,数落

数见不鲜

多音字

重

chóng

重复、重逢,

?zhòng

举重、重视

还

huán

还乡、归还

hái

还好、还行

注释

泊船:停船。泊,停泊。指停泊靠岸。

绿:吹绿。

京口:今江苏镇江,位于长江南岸。

瓜洲:在今江苏扬州一带,位于长江北岸。

一水:一条河。古人除将黄河特称为“河”,长江特称为“江”

之外,大多数情况下称河流为“水”。这里的“一水”指长

江。 一水间指一水相隔之间。

钟山:今江苏南京市紫金山。

间:间隔,隔开。

注释

诗意解析

泊船瓜洲

停船靠岸

在今江苏扬州一带,位于长江北岸。

诗人所乘之船就在瓜州停靠

京口瓜洲一水间,钟山只隔数重山。

诗意解析

隔开。

几;几个。

诗意:从京口到瓜洲仅是一江之隔,京口到南京钟山也只隔着几座山。

这两句写的是诗人在瓜洲遥望家乡时的所见所想

赏析:这首诗前两句写的是诗人在瓜洲遥望家乡时的所见所想。他看到的是跟瓜洲一水之隔的京口,想到再翻过几座山就是家乡钟山,思乡情切而不得。

诗意解析

京口瓜洲一水间,钟山只隔数重山。

春风又绿江南岸,明月何时照我还?

诗意解析

这里做动词、

是吹绿的意思。

返回

诗意:

春风又吹绿了长江南岸,明月什么时候才能照着我回到家乡。

他看到春天满眼的新绿,想到春去还会回来,而自已却归乡无期

请大家思考一下,“绿”字在这句诗句中的运用有什么好处?

“绿”字既写出了江南水乡早春嫩绿的色调,又表现了春风唤醒大地的勃勃生机。

春风又绿江南岸,明月何时照我还?

诗意解析

后面两句点明了诗人离乡的时间一草长莺飞的春天。他看到春天满眼的新绿,想到春去还会回来,而自已却归乡无期,思乡的愁绪如春天的绿草一样生长、蔓延。当春风吹绿长江南岸的时候,诗人的心里也充满了乡愁。

本诗从字面上看,流露出对故乡的怀念之情,大有急欲飞舟渡江回家和亲人团聚的愿望。其实,字里行间也寄寓着作者重返政治舞台推行新政的强烈欲望。这首诗不仅借景抒情,寓情于景,而且叙事也富有情致,境界开阔,格调清新。

全诗赏析:

主题归纳

这首诗借景抒情,寓情于景,表达了作者思家念归的深切感情以及重返政治舞台推行新政的欲望。

部编版六年级·下册

宋

叶绍翁

古诗词诵读

《游园不值》是宋代诗人叶绍翁的名篇,这首小诗写诗人春日游园所见所感。此诗先写诗人游园看花而进不了园门,感情上是从有所期待到失望遗憾;后看到一枝红杏伸出墙外,进而领略到园中的盎然春意,感情又由失望到意外之惊喜,写得十分曲折而有层次。尤其第三、四两句,既渲染了浓郁的春色,又揭示了深刻的哲理。全诗写得十分形象而又富有理趣,体现了取景小而含意深的特点,情景交融,脍炙人口。

课前导入

诗人介绍

叶绍翁:生卒年不详。南宋中期诗人、字嗣宗,号靖逸。他长期隐居钱塘西湖之滨,与真德秀交往甚密,与葛天民互相酬唱。

主要作品:《四朝闻见录》《靖逸小集》《嘉兴界》《田家三咏》等。

多音字

应

?yīng

应当,应该,

yìng

应邀,顺应

古诗详解

游园不值

游园不值:想游园没能进门儿。值,遇到;不值,没得到机会。

应怜:概是感到心疼吧。应,表示猜测;怜,怜惜。

屐(jī)齿:屐是木鞋,鞋底前后都有高跟儿,叫屐齿。

小扣:轻轻地敲门。

柴扉(fēi):用木柴、树枝编成的门。

印苍苔:在青苔上留下印迹。

应怜屐齿印苍苔,

小扣柴扉久不开。

古诗详解

大概,表示猜测。

在青苔上留下印记。

游园不值

轻轻地敲。

诗意:应该是主人爱惜园中的青苔,不想让木屐下面的齿踏坏了这翠绿的苔藓,(所以)我轻轻地敲着柴门,好久没有人来开。

应怜屐齿印苍苔,小扣柴扉久不开。

句析:这两句写作者访友不遇,园门紧闭,无法进入园中观赏春花。但作者不直接写主人不在,而是用“久不开”来说明大概是园主人爱惜园内的青苔,怕屐齿在上面留下践踏的痕迹,破坏园中的景致。

古诗详解

春色满园关不住,一枝红杏出墙来。

诗意:可是这满园的春色毕竟是关不住的,开得正旺的红杏有一枝枝条伸到墙外来了。

伸出

春色满园关不住,一枝红杏出墙来。

句析:这两句写诗人看到墙头伸出的一枝红杏,展开新奇的想象,联想到园内万紫千红的春色,运用拟人化的写法写出了浓浓春意。

古诗详解

全诗译文:

应该是主人爱惜园中的青苔,不想让木屐下面的齿踏坏了这翠绿的苔藓,(所以)我轻轻地敲着柴门,好久没有人来开。满园的春色是关不住的,一枝粉红的杏花已伸出墙外来了。

古诗详解

赏析:

本诗以“游园不值”为题,本是说游园的目的没有达到。可是作者却由此生发感想。他想,可能园主人怕踩坏园中的青苔,怕破坏了园中的美景,因此才不让自己进园。诗的前两句,表现了作者的善解人意,也表现了他那一片怜春惜春的情怀。但这首诗更为脍炙人口的还是后两句。“关不住”“出墙来”,简单的几个字,写出的并不仅仅是园中美丽的春色,还写出了春天的勃勃生机。尽管园主人没有访到,但作者的心灵已经被这动人的春色完全占满了。

古诗详解

这首七言绝句描写了诗人游园不成,看到红杏出墙的动人情景。流露出了诗人对春天的喜爱之情。同时也说明了一切美好、充满生命力的新鲜事物都是外力禁锢不了的。它必将冲破束缚,蓬勃发展。

主题归纳

解释下列词语。

不值: ___________________________

屐: ___________________________

小扣: ___________________________

扉: ___________________________

课堂练习

没有遇到人

木鞋

轻轻地敲

门

《游园不值》是一首赞美__________的诗,作者游园看花进不了门,本来是一件__________的事情,但他从__________想象出__________,感受到__________,心情由__________转为__________。

课堂练习

春天

扫兴、失望

露出墙头的一枝红杏

满园的春色

春机勃发

失望

快慰

部编版六年级·下册

宋--王观

古诗词诵读

写作背景

春末时节,词人在越州大都督府送别即将回家乡(浙东)的好友鲍浩然。表达了词人送别友人鲍浩然时的心绪,衷心祝福好友,望好友能与春光同住。

这是一首送别词,词中以轻松活泼的笔调,巧妙别致的比喻,风趣俏皮的语言,表达了作者在越州大都督府送别友人鲍浩然时的心绪。

诗人简介

王观(1035~1100),字通叟,如皋(gāo)(现属江苏南通如皋)人,宋代词人,与高邮的秦观并称二观。王安石为开封府试官时,科举及第。宋仁宗嘉佑二年(1057)考中进士。后历任大理寺丞、江都知县等,相传曾奉诏作《清平乐》一首,描写宫廷生活。王观代表作有《卜算子·送鲍浩然之浙东》、《临江仙·离杯》、《高阳台》等,其中《卜算子》一词以水喻眼波,以山指眉峰;设喻巧妙,又语带双关,写得妙趣横生,堪称杰作。

你知道哪些关于送别的诗呢?

《晓出净慈寺送林子方》

[宋] 杨万里

毕竟西湖六月中,风光不与四时同。

接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。

《芙蓉楼送辛渐》

[唐] 王昌龄

寒雨连江夜入吴,平明送客楚山孤。

洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。

你知道哪些关于送别的诗呢?

卜算子 送鲍浩然之浙东

水是眼波横,山是眉峰聚。 欲问行人去那边?眉眼盈盈处。

才始送春归,又送君归去。若到江南赶上春,千万和春住。

宋 王观

朗读课文

鲍浩然:生平不详,词人的朋友,家住浙江东路,简称浙东。

卜算子:词牌名。北宋时盛行此曲。

送鲍浩然之浙东:词题。之,往、去。

水是眼波横:水像美人流动的眼波。古人常以秋水喻美人之眼,这里反用。

山是眉峰聚:山如美人蹙起的眉毛。后人遂喻美人之眉为远山,这里反用。

注释

注释

眼波:比喻目光似流动的水波。

欲:想,想要。

行人:指词人的朋友(鲍浩然)。

眉眼盈盈处: 一说比喻山水交汇的地方,另有说是指鲍浩然前去与心上人相会。

盈盈:美好的样子。

才始:方才。

多音字

卜

?bǔ 预卜

bo 萝卜

行

háng 银行,排行

xíng 行走,品行

古诗详解

卜算子 送鲍浩然之浙东

水是眼波横,山是眉峰聚。 欲问行人去那边?眉眼盈盈处。

才始送春归,又送君归去。若到江南赶上春,千万和春住。

词牌名

词题

方才

想要

山水交汇的地方。盈盈,仪态美好的样子

如果

诗意:江水像佳人的眼波一样清亮,山像美女微微蹙着的眉。

水是眼波横,山是眉峰聚。

古诗详解

句析:这两句采用比喻的手法,借用女子的眉眼来赞美山水的秀丽。

水是眼波横,山是眉峰聚。

古诗详解

欲问行人去那边?眉眼盈盈处。

诗意:想问朋友要去哪里?要去往山水交汇的清丽江南。

古诗详解

句析:这两句采用设问的方式,点明行人所要去的地方。

“眉眼盈盈处”承接上句,指清丽明秀的江南山水。

欲问行人去那边?眉眼盈盈处。

古诗详解

才始送春归,又送君归去。

诗意:(我)才刚送走了春天,现在又要送你回去。

古诗详解

才始送春归,又送君归去。

句析:这两句抒发自己的离愁别绪:刚刚送走美丽的春天,心情已经十分惆怅,今天又要送走自己的好朋友,更添几分惆怅。

古诗详解

若到江南赶上春,千万和春住。

诗意:如果你到江南还能赶上春天的话,千万要把春光留住。

古诗详解

若到江南赶上春,千万和春住。

句析:这两句再发奇想,叮嘱友人如果能赶上江南春光,务必于春光同住,既饱含惜春之情,又寄寓对友人的祝福之意。

古诗详解

全诗译文

江水像佳人的眼波一样清亮,山像美女微微蹙着的眉。想问朋友要去哪里?要去往山水交汇的清丽江南。(我)才刚送走了春天,现在又要送你回去。如果你到江南还能赶,上春天的话,千万要把春光留住。

古诗详解

古诗详解

赏析:

这首送别词的上阕,词人将江南秀丽的山水比作女子的眼波和眉毛,极富人情味,也暗示好友即将归乡与家人团聚。

词的下阕,词人用了两个“送”字和两个“归”字,把季节与人巧妙链接,表明好友与春色同归,最后表达了词人对朋友的良好祝愿。

这首词描写了词人送别好友鲍浩然归家的情景。词人将人和景巧妙相连,江南山水的清丽明秀,如同女子的秀眉和眼波,眉眼含情,既表达了词人对好友鲍浩然的不舍与留恋,又表达了词人对好友与家人团聚的美好祝福。

主旨归纳

《卜算子?送鲍浩然之浙东》的作者是_______代的_______。

体裁是_______,“卜算子”是_______,“送鲍浩然之浙东”是_______。

课堂练习

宋

王观

词

词牌名

题目

“才始送春归,又送君归去”抒写了词人_____________________。这句既写送_______,又送_______,表达了词人对_______的留恋,对_______的深情。

课堂练习

离别的情绪

春归去

友归去

春

朋友

部编版六年级·下册

古诗词诵读

写作背景

这首词是公元1082年(宋神宗元丰五年)春三月作者游蕲水清泉寺时所作,当时苏轼因“乌台诗案”,被贬任黄州(今湖北黄冈)团练副使。

此词描写雨中的南方初春,表达作者虽处困境而老当益壮、自强不息的精神,洋溢着一种向上的人生态度。

诗人介绍

苏轼(1037-1101),字子瞻、和仲,号铁冠道人、东坡居士,世称苏东坡、苏仙, 汉族,眉州眉山(今四川省眉山市)人,北宋著名文学家、书法家、画家。为“唐宋八大家”之一,与父苏洵、弟苏辙合称“三苏”。作品有《东坡七集》《东坡易传》等

浣溪沙

游蕲水清泉寺,寺临兰溪,溪水西流。

山下兰芽短浸溪,松间沙路净无泥,潇潇暮雨子规啼。

谁道人生无再少?门前流水尚能西!休将白发唱黄鸡。

宋 苏轼

朗读课文

浣溪沙:词牌名。

蕲(qí)水:县名,今湖北浠水县。

清泉寺:寺名,在蕲水县城外。

短浸溪:指初生的兰芽浸润在溪水中。

萧萧:形容雨声,一作“潇潇”。

子规:杜鹃鸟,相传为古代蜀帝杜宇之魂所化,亦称“杜宇”,鸣声凄厉,诗词中常借以抒写羁旅之思。

注释

无再少:不能回到少年时代。

白发:老年。

唱黄鸡:感叹时光的流逝,人生不可能长久。

休将白发唱黄鸡:不要因老去而悲叹

注释

诗意:游玩蕲水的清泉寺,寺庙在兰溪的旁边,溪水向西流淌。

游蕲水清泉寺,寺临兰溪,溪水西流。

课文详解

游玩

挨着

山下兰芽短浸溪,松间沙路净无泥,潇潇暮雨子规啼。

课文详解

句析:

写暮春三月兰溪清泉寺的风光和环境,描绘出一幅明丽、清新的风景画,令人好似身临其境,心旷神怡,表达出词人热爱自然、热爱人生的情怀。

兰草刚长出的幼苗

一尘不染

课文详解

诗意:

山下溪水潺潺,溪边的兰草刚刚萌生娇嫩的幼苗,浸泡在溪水中。松林间的沙路,仿佛经过清泉冲洗,一尘不染。傍晚,细雨潇潇,寺外传来了布谷鸟的啼叫声。

山下兰芽短浸溪,松间沙路净无泥,潇潇暮雨子规啼。

课文详解

谁道人生无再少?门前流水尚能西!休将白发唱黄鸡。

谁说,反问

指时光流逝

句析:

人们惯用“白发”、“黄鸡”比喻世事匆促,光景催年,发出衰飒的悲吟。此处作者反其意而用之,希望人们不要徒发自伤衰老之叹。这是不服衰老的宣言,这是对生活、对未来的向往和追求。体现出苏轼执着生活、旷达乐观的性格。

课文详解

谁道人生无再少?门前流水尚能西!休将白发唱黄鸡。

诗意:

谁说人老了就不能再回到少年时代呢?你看,门前的流水尚且能向西流淌。不要再感慨暮年时光流逝。

这首词,上阙以淡疏的笔墨写景,景色自然明丽,雅淡凄美;下阙既以形象的语言抒情,又在即景抒慨中融入哲理,启人心智,令人振奋。词人以顺处逆的豪迈情怀,政治上失意后积极、乐观的人生态度,催人奋进,激动人心。

赏析:

游历蕲水县的清泉寺,寺临近兰溪,溪水向西流去。

山下溪水潺潺,溪边的兰草刚刚萌生娇嫩的幼苗,浸泡在溪水中。松林间的沙路,仿佛经过清泉冲洗,一尘不染。傍晚,细雨潇潇,寺外传来了布谷鸟的啼叫声。

谁说人老了就不能再回到少年时代呢?你看,门前的流水尚且能向西流淌。不要再感慨暮年时光流逝。

课文翻译

课堂练习

解释下列词语。

蕲水: ___________________________

短浸溪: ___________________________

萧萧: ___________________________

子规:___________________________

无再少: ___________________________

休: ___________________________

不要。

在今湖北浠水一带。

指初生的兰芽浸润在溪水中。

形容雨声。

杜鹃鸟

不能再回到少年时代。

课堂练习

这首词的作者是______代______。

表达了作者_________________的人生态度。

热爱生活、旷达乐观

宋

苏轼

部编版六年级·下册

古诗词诵读

写作背景

崇宁二年(1103)十二月,黄庭坚至崇宁童年二月才过洞庭,五、六月间方抵达广西宜州贬所。此送春词作于贬宜州的翌年,即崇宁四年(1105)。同年九月黄庭坚便溘然长逝于宜州贬所

作者介绍

黄庭坚(1045-1105),字鲁直,号山谷道人,晚号涪翁,洪州分宁人,北宋著名文学家、书法家,为盛极一时的江西诗派开山之祖,与杜甫、陈师道和陈与义素有一祖三宗之称。

黄庭坚的诗词全集: 《赠黔南贾使君》 《冲雪宿新寨忽忽不乐》 《夏日梦伯兄寄江南》 《雨过至城西苏家》 《寄别说道·数行嘉树红张锦》 《赠别几复·风惊鹿散豫章城》 《和游景叔月报三捷》 《答李几仲书》

清平乐

宋 黄庭坚

春归何处?寂寞无行路。若有人知春去处,唤取归来同住。

春无踪迹谁知?除非问取黄鹂。百啭无人能解,因风飞过蔷薇。

zhuàn

朗诵全诗

注释

寂寞:清静,寂静。

无行路:没有留下春去的行踪。行路,指春天来去的踪迹。

唤取:唤来。

谁知:有谁知道春的踪迹。

问取:呼唤,询问。取,语助词。

黄鹂(lí):又叫黄莺、黄鸟。身体黄色自眼部至头后部黑色,嘴淡红色,啼声非常悦耳,食森林中的害虫。益鸟。

百啭:形容黄鹂宛转的鸣声。啭,鸟鸣。

解:懂得,理解。

因风:顺着风势。

蔷薇(qiáng wēi):花木名。品类甚多,花色不一,有单瓣重瓣,开时连春接夏,有芳香,果实入药。

注释

清平乐

春归何处?寂寞无行路。若有人知春去处,唤取归来同住。

春无踪迹谁知?除非问取黄鹂。百啭无人能解,因风飞过蔷薇。

词牌名

疑问句对春的归去提出责疑

把春天拟人化

春归何处?寂寞无行路。若有人知春去处,唤取归来同住。

词意解析

以疑问句,对春的归去提出责疑,春天回到哪里去了,为什么连个踪影也没有,一个“归”字,一个“无行路”,就把春天拟人化了。

“若有人知春去处,唤取归来同住?”两句,转而询问有谁知道春天的去处,要让他把“春天”给叫喊回来。这是一种设想,是有意用曲笔来渲染惜春的程度。使词情跌宕起伏,变化多端。

疑问句

运用了什么手法?表达了怎样的情感?

“若有人知春去处,唤取归来同住。”

词意解析

词人把春天拟人化,赋予春天生命。 表达了词人强烈的留春情感,多么希望再回到往日春风得意之时,因此千呼万唤地招唤春天“归来”与词人“同住”。

春归何处?寂寞无行路。若有人知春去处,唤取归来同住。

词意解析

词意:

春天回到了哪里?找不到它的脚印,四处一片沉寂。如果有人知道春天的消息,喊它回来同我们住在一起。

春无踪迹谁知?除非问取黄鹂。

词意解析

既然无人能知道春天的去处,看来只好去问黄鹂了,因为黄鹂是在春去夏来时出现,它应该知道春天的消息。这种想象也极为奇特,极富情趣。

百啭无人能解,因风飞过蔷薇。

词意解析

这是对现实的描述。上面想象春天踪迹,也许黄鹂可以知道,然而嘤嘤鸟语,谁人能解?它不过也是自然中的一小生物而已,仅看一阵风起,它便随风飞过蔷薇花那边去了。于是春之踪迹,终于无法找寻,而心头的寂寞也就更加重了。

春无踪迹谁知?除非问取黄鹂。百啭无人能解,因风飞过蔷薇。

词意解析

词意:

谁也不知道春天的踪迹,只好去问一问黄鹂。然而黄鹂的婉转鸣声,谁又能懂呢?一阵风起它便随风飞过了盛开的蔷薇。

全文翻译

春天回到了哪里?寻不见它的踪迹只感苦闷寂寞。如果有人知道春天的消息,定要帮我呼唤它回来与我同住。

谁也不知道春天的踪迹,只好去问一问黄鹂。然而黄鹂的婉转鸣声,谁又能懂呢?一阵风起它便随风飞过了盛开的蔷薇。

这是一首惜春词,表现作者惜春的心情。上阙惜春在不知不觉中过去;下阙惜春之无踪影可以追寻。用笔委婉曲折,层层加深惜春之情。直至最后,仍不一语道破,结语轻柔,余音袅袅,言虽尽而意未尽。作者以拟人的手法,构思巧妙,设想新奇。创造出优美的意境。

赏析

主旨归纳

《清平乐》为惜春之作。词人以清新细腻的语言,感叹时光去而不返,表达了诗人对春天消逝的惋惜与失望,以及对春天的热爱,对美好生活的向往。

“春”不仅是代表春天而已,而是同时代指各种美好事物,所以这首诗也有告诉人们珍惜身边的美好事物的含义。

课堂练习

这首词作者是 朝 写的是_________

时节,表现了作者强烈的_________之情。

宋

黄庭坚

初夏

惜春

“若有人知春去处,唤取归来同住。”运用了什么手法?表达了怎样的情感?

课堂练习

词人把春天拟人化,赋予春天生命。 表达了词人强烈的留春情感,多么希望再回到往日春风得意之时,因此千呼万唤地招唤春天“归来”与词人“同住”。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 北京的春节

- 2 腊八粥

- 3 古诗三首

- 4* 藏戏

- 习作:家乡的风俗

- 语文园地

- 第二单元

- 5 鲁滨逊漂流记(节选)

- 6* 骑鹅旅行记(节选)

- 7* 汤姆·索亚历险记

- 口语交际:同读一本书

- 习作:写作品梗概

- 语文园地

- 快乐读书吧:漫步世界名著花园

- 第三单元

- 8 匆匆

- 9 那个星期天

- 习作例文

- 习作:让真情自然流露

- 语文园地

- 第四单元

- 10 古诗三首

- 11 十六年前的回忆

- 12 为人民服务

- 13 金色的鱼钩

- 口语交际:即兴发言

- 习作:心愿

- 语文园地

- 第五单元

- 14 文言文二则

- 15 真理诞生于一百个问号之后

- 16 表里的生物

- 17* 他们那时候多有趣啊

- 口语交际:辩论

- 习作:插上科学的翅膀飞

- 语文园地

- 第六单元

- 古诗词诵读

- 1 采薇(节选)

- 2 送元二使安西

- 3 春夜喜雨

- 4 早春呈水部张十八员外

- 5 江上渔者

- 6 泊船瓜洲

- 7 游园不值

- 8 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 9 浣溪沙

- 10 清平乐