人教部编版八年级下册第三单元写作《学写读后感》课件(共26张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教部编版八年级下册第三单元写作《学写读后感》课件(共26张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 432.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-04-26 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

学写读后感

滥竽充数

古时候,齐国的国君齐宣王爱好音乐,尤其喜欢听吹竽,手下有不到300个善于吹竽的乐师。齐宣王喜欢热闹,爱摆排场,总想在人前显示做国君的威严,所以每次听吹竽的时候,总是叫这不到300个人在一起合奏给他听。

有个名叫南郭的处士听说了齐宣王的喜欢听合奏,觉得有机可乘,是个赚钱的好机会,就跑到齐宣王那里去,吹嘘自己说:“大王啊,听过我吹竽的人没有不被感动的,就是鸟兽听了也会翩翩起舞,花草听了也会合着节拍摆动,我愿把我的绝技献给大王。”齐宣王听得高兴,很爽快地收下了他,把他也编进那支300人的吹竽队中。

这以后,南郭处士就随那300人一块儿合奏给齐宣王听,和大家一样享受着优厚的待遇,心里极为得意。

其实南郭处士他压根儿就不会吹竽。每逢演奏的时候,南郭处士就捧着竽混在队伍中,人家摇晃身体他也摇晃身体,人家摆头他也摆头,脸上装出一副动情忘我的样子,看上去比别人吹奏得更投入。南郭处士就这样靠着蒙骗混过了一天又一天,不劳而获地白拿丰厚的薪水。

但是好景不长,过了几年,爱听竽合奏的齐宣王死了,他的儿子齐湣王继承了王位。齐湣王也爱听吹竽,但他喜欢听独奏。于是齐湣王发布了一道命令,要这300个人轮流来吹竽给他欣赏。南郭处士急得像热锅上的蚂蚁,惶惶不可终日。他想来想去,觉得这次再也混不过去了,只好连夜收拾行李逃走了。

《滥竽充数》思考:

从南郭先生身上,你得到了哪些启示?

从齐宣王身上,你得到了哪些启示?

从齐湣王身上,你得到了哪些启示?

……

从南郭先生身上,你得到了哪些启示?

优点:

能够毛逐自荐,主动请缨,为个人为家庭为事业而出人头地 。

能够在高手如林的皇家吹竽乐队中混迹,而不被识破,必有超人的人际关系。

能够一眼看透齐宣王的喜好,冒欺君之罪,以假作真,有超人的胆识,非一般人可以想象 。

仁者见仁,智者见智

缺点:

不懂装懂,自欺欺人,好吃懒做

不学无术,没有好下场

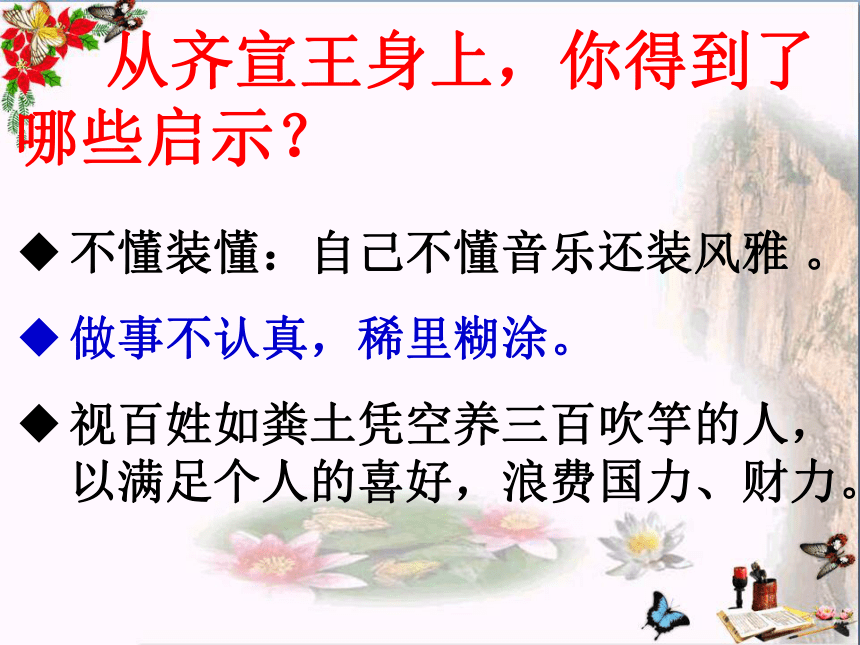

从齐宣王身上,你得到了哪些启示?

不懂装懂:自己不懂音乐还装风雅 。

做事不认真,稀里糊涂。

视百姓如粪土凭空养三百吹竽的人,以满足个人的喜好,浪费国力、财力。

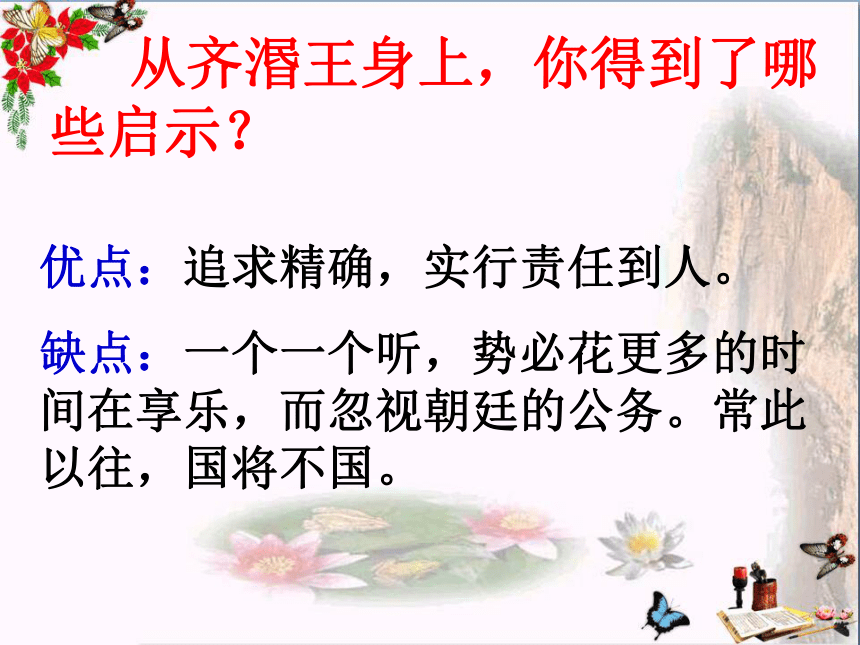

从齐湣王身上,你得到了哪些启示?

优点:追求精确,实行责任到人。

缺点:一个一个听,势必花更多的时间在享乐,而忽视朝廷的公务。常此以往,国将不国。

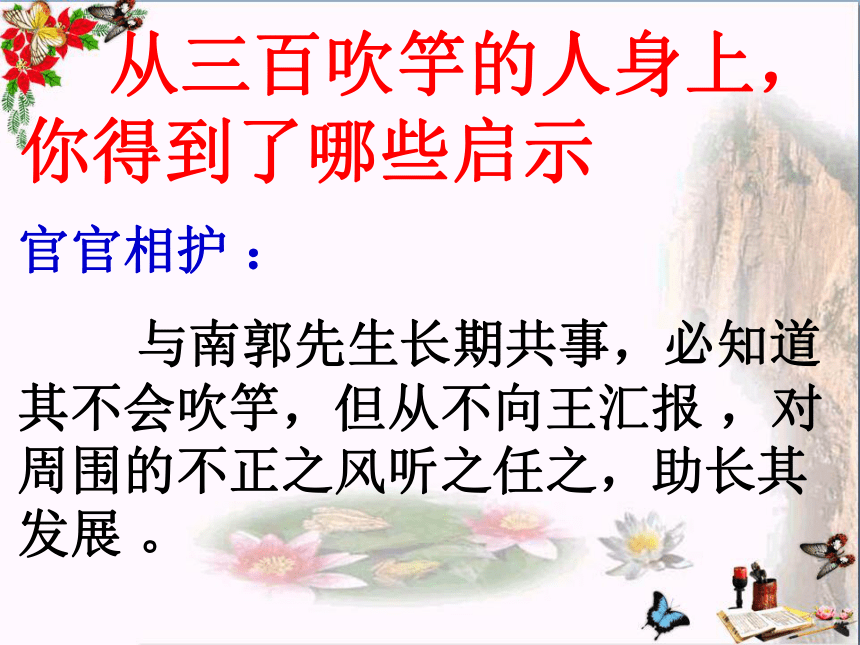

从三百吹竽的人身上,你得到了哪些启示

官官相护 :

与南郭先生长期共事,必知道其不会吹竽,但从不向王汇报 ,对周围的不正之风听之任之,助长其发展 。

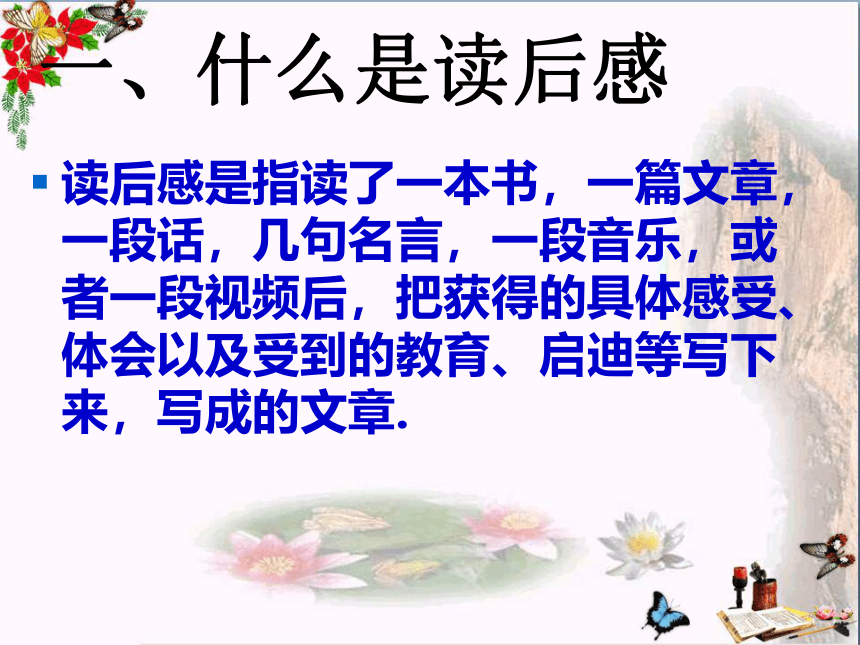

一、什么是读后感

读后感是指读了一本书,一篇文章,一段话,几句名言,一段音乐,或者一段视频后,把获得的具体感受、体会以及受到的教育、启迪等写下来,写成的文章.

读《滥竽充数》有感

《滥竽充数》讲了一 个意义深刻的故事。南郭先生根本不会吹竽,却装腔作势,混进齐宣王的吹竽队里。后来,齐宣王死了,齐湣王继位,他也喜欢听竽,但却喜欢独奏,南郭先生知道后,便连夜逃走了。

读了这个故事,我为南郭先生感到悲哀,他如果学了真本事,不就可以舒舒服服地在宫里吗?可他没有下苦功夫,却耍起了小联盟,靠糊弄人过日子,最后只能落荒而逃。

《滥竽充数》似乎描写着我往日的行为。记得以前,语文老师要求我们多读、多背、多写,成绩才能踏踏实实。然而我并不在乎,每当齐背时,我便是摇头晃脑,装模作样,就会一下就算了,因此每到考试时,我总是名落孙山。

现在我读了这则寓言,我知道了:做人不能像南郭先生那样不学无术,经不住考验,这种人始终会被时代淘汰,成为“二等废物”。要想干一番大事业,就必须有真才实学,学习也一样,决不能华而不实、弄虚作假、自欺欺人。

读《滥竽充数》有感

《滥竽充数》讲了一 个意义深刻的故事。南郭先生根本不会吹竽,却装腔作势,混进齐宣王的吹竽队里。后来,齐宣王死了,齐湣王继位,他也喜欢听竽,但却喜欢独奏,南郭先生知道后,便连夜逃走了。

三、结合例文,分析步骤

引--围绕感点,引述材料。

(1)材料精短的,可全文引述;

(2)材料长的,或摘录“引”发“感”的关键词、句,

(3)或概述引发“感”的要点。

提醒:

“引”都要简练、准确,有针对性。

读《滥竽充数》有感

读了这个故事,我为南郭先生感到悲哀,他如果学了真本事,不就可以舒舒服服地在宫里吗?可他没有下苦功夫,却耍起了小联盟,靠糊弄人过日子,最后只能落荒而逃。

三、结合例文,分析步骤

议--分析材料,提练感点。

(1) 故事中的现象到现实社会(自己身上的、家里的,学校里的、中国的、外国的、历史上的)中的现象

(2)可以分析现象出现的原因(国家的、社会的、个人的……)

(3)要选择感受最深的一点,用简洁的句子明确表述出来。

提醒:

在引出“读”的内容后,要对“读”进行评析,然后水到渠成地“亮”出自己的感点。

从全文角度看,“议” 可以在文章的各处进行。

“议” 也要遵循一定的思路,要有条理,把自己的“感”充分明确地表达出来。

“议”的过程可以充分运用一些论证方法。

读《滥竽充数》有感

《滥竽充数》似乎描写着我往日的行为。记得以前,语文老师要求我们多读、多背、多写,成绩才能踏踏实实。然而我并不在乎,每当齐背时,我便是摇头晃脑,装模作样,就会一下就算了,因此每到考试时,我总是名落孙山。

三、结合例文,分析步骤

联--联系实际,纵横拓展。

(1) 联系自身实际,要反映自己的切身体会,具有某种个性,真情实感。

(2) 联系现实生活,主要是古今中外名人的事例或名言(相似或相反的)

(3)联系其他文学作品相关的人事。

提醒:

时时回扣或呼应“引”部,在语言表达上,要不时地把原文的词句“点缀”在论述中。

议论的口子要小,开掘宜深,要会“挖”,思考要深一些,不断地“朝前跨一步”;比一般的人想的深,多一步就能“决定胜负”

就事论事撒不开,感不深入,文章就过于肤浅。

泛泛而谈,往往使读后感缺乏针对性,不能给人以震撼。

现在我读了这则寓言,我知道了:做人不能像南郭先生那样不学无术,经不住考验,这种人始终会被时代淘汰,成为“二等废物”。要想干一番大事业,就必须有真才实学,学习也一样,决不能华而不实、弄虚作假、自欺欺人。

三、结合例文,分析步骤

结--总结全文,升华感点。

(1)总结既可以回应前文,强调感点;

(2)也可以提出希望,发出号召。

小结归纳

引 议 联 结

引用原文 简析引文 联系实际 总结全文

为议作铺 交代观点 具写所感 强调观点

围绕感点 亮出感点 证明感点 升华感点

四、结合例文,体会方法

(一)读懂原文

“读后感”顾名思义,先来读,再有感受和想法。

“感”是因“读”而引起的。

“读”是“感”的前提和基础。

准确把握原文的基本内容、中心思想,深入体会作者的写作目的、思想感情,不能误读原文。

四、结合例文,体会方法

(二)找准“感点”

从书中领悟出来的道理

受书中的内容启发而引起的思考与联想

因读书而引起的决心和理想

因读书而引起的对社会上某些丑恶现象的抨击、讽刺

提醒:

找准一个“感点”,深度挖掘即可,不必面面俱到,泛泛而谈 。

五、注意点

“读”和“感”的安排:

黄金分割点——“读”占二三成 ,“感”占七八成

读后感始终要受“读”的约束:开头要引“读”,中间还要不时地回扣“读”的内容,结尾也要恰当回扣“读”的内容不放松。

叙述简洁明了。

真实是文章的生命。

文章要以情动人,以理服人。以情动人,要的是真情,不能虚情假意;以理服人,要的是真理,不可强词夺理。

小结归纳

1.认真阅读,真心感悟。

2.找准感点,理清思路。

3.引议联结,准确运用。

4.拟一个好标题;

开一个好头;

收一个好尾。

……

晏子使楚

楚王知道晏子身材矮小,在大门的旁边开一个小洞请晏子进去。晏子不进去,说:"出使到狗国的人从狗洞进去,今天我出使到楚国来,不应该从这个洞进去。"迎接宾客的人带晏子改从大门进去。

晏子拜见楚王。楚王说:"齐国没有人可派吗?竟派您做使臣。"晏子回答说:"齐国的都城临淄有七千五百户人家,人们一起张开袖子,天就阴暗下来;一起挥洒汗水,就会汇成大雨;街上行人肩膀靠着肩膀,脚尖碰脚后跟,怎么能说没有人才呢?"楚王说:"既然这样,那么为什么会派你当使臣呢?"晏子回答说:"齐国派遣使臣,要根据不同的对象,贤能的人被派遣出使到贤能的国王那里去,不肖的人被派遣出使到不肖的国王那里去。我晏婴是最不肖的人,所以只好出使到楚国来了。"

晏子将要出使楚国。楚王听到这消息,便对侍臣说;"晏婴,是齐国善于辞令的人,正要来,我想羞辱他,用什么办法呢?"侍臣回答说:"在他来到的时候,请让我们捆绑一个人,从大王面前走过。大王就问:"这人是干什么的?"我们就回答说:"是齐国人。"大王又问:"犯了什么罪?"我们就回答说:"犯了偷盗的罪。"

晏子到了,楚王赏赐晏子喝酒。当酒喝到尽兴的时候,两个差吏绑着一个人来见楚王。楚王说:"绑着的人是干什么的?"差吏回答说:"是齐国人,犯了偷盗的罪。"楚王看着晏子说:"齐国人都爱偷盗吗?"晏子离开座位郑重地回答说:"我听说,橘子树长在淮河以南结出的果实就是甘橘,长在淮河以北结出的果实就是酸枳,(橘和枳)仅仅叶子相似,它们的果实味道却不同。这是什么原因呢?是水土不同。现在百姓生活在齐国不偷盗,来到楚国就偷盗,莫不是楚国的水土使人喜欢偷盗?"楚王听了苦笑着说:"圣人是不能同他开玩笑的,我反而自讨没趣了。"

学写读后感

滥竽充数

古时候,齐国的国君齐宣王爱好音乐,尤其喜欢听吹竽,手下有不到300个善于吹竽的乐师。齐宣王喜欢热闹,爱摆排场,总想在人前显示做国君的威严,所以每次听吹竽的时候,总是叫这不到300个人在一起合奏给他听。

有个名叫南郭的处士听说了齐宣王的喜欢听合奏,觉得有机可乘,是个赚钱的好机会,就跑到齐宣王那里去,吹嘘自己说:“大王啊,听过我吹竽的人没有不被感动的,就是鸟兽听了也会翩翩起舞,花草听了也会合着节拍摆动,我愿把我的绝技献给大王。”齐宣王听得高兴,很爽快地收下了他,把他也编进那支300人的吹竽队中。

这以后,南郭处士就随那300人一块儿合奏给齐宣王听,和大家一样享受着优厚的待遇,心里极为得意。

其实南郭处士他压根儿就不会吹竽。每逢演奏的时候,南郭处士就捧着竽混在队伍中,人家摇晃身体他也摇晃身体,人家摆头他也摆头,脸上装出一副动情忘我的样子,看上去比别人吹奏得更投入。南郭处士就这样靠着蒙骗混过了一天又一天,不劳而获地白拿丰厚的薪水。

但是好景不长,过了几年,爱听竽合奏的齐宣王死了,他的儿子齐湣王继承了王位。齐湣王也爱听吹竽,但他喜欢听独奏。于是齐湣王发布了一道命令,要这300个人轮流来吹竽给他欣赏。南郭处士急得像热锅上的蚂蚁,惶惶不可终日。他想来想去,觉得这次再也混不过去了,只好连夜收拾行李逃走了。

《滥竽充数》思考:

从南郭先生身上,你得到了哪些启示?

从齐宣王身上,你得到了哪些启示?

从齐湣王身上,你得到了哪些启示?

……

从南郭先生身上,你得到了哪些启示?

优点:

能够毛逐自荐,主动请缨,为个人为家庭为事业而出人头地 。

能够在高手如林的皇家吹竽乐队中混迹,而不被识破,必有超人的人际关系。

能够一眼看透齐宣王的喜好,冒欺君之罪,以假作真,有超人的胆识,非一般人可以想象 。

仁者见仁,智者见智

缺点:

不懂装懂,自欺欺人,好吃懒做

不学无术,没有好下场

从齐宣王身上,你得到了哪些启示?

不懂装懂:自己不懂音乐还装风雅 。

做事不认真,稀里糊涂。

视百姓如粪土凭空养三百吹竽的人,以满足个人的喜好,浪费国力、财力。

从齐湣王身上,你得到了哪些启示?

优点:追求精确,实行责任到人。

缺点:一个一个听,势必花更多的时间在享乐,而忽视朝廷的公务。常此以往,国将不国。

从三百吹竽的人身上,你得到了哪些启示

官官相护 :

与南郭先生长期共事,必知道其不会吹竽,但从不向王汇报 ,对周围的不正之风听之任之,助长其发展 。

一、什么是读后感

读后感是指读了一本书,一篇文章,一段话,几句名言,一段音乐,或者一段视频后,把获得的具体感受、体会以及受到的教育、启迪等写下来,写成的文章.

读《滥竽充数》有感

《滥竽充数》讲了一 个意义深刻的故事。南郭先生根本不会吹竽,却装腔作势,混进齐宣王的吹竽队里。后来,齐宣王死了,齐湣王继位,他也喜欢听竽,但却喜欢独奏,南郭先生知道后,便连夜逃走了。

读了这个故事,我为南郭先生感到悲哀,他如果学了真本事,不就可以舒舒服服地在宫里吗?可他没有下苦功夫,却耍起了小联盟,靠糊弄人过日子,最后只能落荒而逃。

《滥竽充数》似乎描写着我往日的行为。记得以前,语文老师要求我们多读、多背、多写,成绩才能踏踏实实。然而我并不在乎,每当齐背时,我便是摇头晃脑,装模作样,就会一下就算了,因此每到考试时,我总是名落孙山。

现在我读了这则寓言,我知道了:做人不能像南郭先生那样不学无术,经不住考验,这种人始终会被时代淘汰,成为“二等废物”。要想干一番大事业,就必须有真才实学,学习也一样,决不能华而不实、弄虚作假、自欺欺人。

读《滥竽充数》有感

《滥竽充数》讲了一 个意义深刻的故事。南郭先生根本不会吹竽,却装腔作势,混进齐宣王的吹竽队里。后来,齐宣王死了,齐湣王继位,他也喜欢听竽,但却喜欢独奏,南郭先生知道后,便连夜逃走了。

三、结合例文,分析步骤

引--围绕感点,引述材料。

(1)材料精短的,可全文引述;

(2)材料长的,或摘录“引”发“感”的关键词、句,

(3)或概述引发“感”的要点。

提醒:

“引”都要简练、准确,有针对性。

读《滥竽充数》有感

读了这个故事,我为南郭先生感到悲哀,他如果学了真本事,不就可以舒舒服服地在宫里吗?可他没有下苦功夫,却耍起了小联盟,靠糊弄人过日子,最后只能落荒而逃。

三、结合例文,分析步骤

议--分析材料,提练感点。

(1) 故事中的现象到现实社会(自己身上的、家里的,学校里的、中国的、外国的、历史上的)中的现象

(2)可以分析现象出现的原因(国家的、社会的、个人的……)

(3)要选择感受最深的一点,用简洁的句子明确表述出来。

提醒:

在引出“读”的内容后,要对“读”进行评析,然后水到渠成地“亮”出自己的感点。

从全文角度看,“议” 可以在文章的各处进行。

“议” 也要遵循一定的思路,要有条理,把自己的“感”充分明确地表达出来。

“议”的过程可以充分运用一些论证方法。

读《滥竽充数》有感

《滥竽充数》似乎描写着我往日的行为。记得以前,语文老师要求我们多读、多背、多写,成绩才能踏踏实实。然而我并不在乎,每当齐背时,我便是摇头晃脑,装模作样,就会一下就算了,因此每到考试时,我总是名落孙山。

三、结合例文,分析步骤

联--联系实际,纵横拓展。

(1) 联系自身实际,要反映自己的切身体会,具有某种个性,真情实感。

(2) 联系现实生活,主要是古今中外名人的事例或名言(相似或相反的)

(3)联系其他文学作品相关的人事。

提醒:

时时回扣或呼应“引”部,在语言表达上,要不时地把原文的词句“点缀”在论述中。

议论的口子要小,开掘宜深,要会“挖”,思考要深一些,不断地“朝前跨一步”;比一般的人想的深,多一步就能“决定胜负”

就事论事撒不开,感不深入,文章就过于肤浅。

泛泛而谈,往往使读后感缺乏针对性,不能给人以震撼。

现在我读了这则寓言,我知道了:做人不能像南郭先生那样不学无术,经不住考验,这种人始终会被时代淘汰,成为“二等废物”。要想干一番大事业,就必须有真才实学,学习也一样,决不能华而不实、弄虚作假、自欺欺人。

三、结合例文,分析步骤

结--总结全文,升华感点。

(1)总结既可以回应前文,强调感点;

(2)也可以提出希望,发出号召。

小结归纳

引 议 联 结

引用原文 简析引文 联系实际 总结全文

为议作铺 交代观点 具写所感 强调观点

围绕感点 亮出感点 证明感点 升华感点

四、结合例文,体会方法

(一)读懂原文

“读后感”顾名思义,先来读,再有感受和想法。

“感”是因“读”而引起的。

“读”是“感”的前提和基础。

准确把握原文的基本内容、中心思想,深入体会作者的写作目的、思想感情,不能误读原文。

四、结合例文,体会方法

(二)找准“感点”

从书中领悟出来的道理

受书中的内容启发而引起的思考与联想

因读书而引起的决心和理想

因读书而引起的对社会上某些丑恶现象的抨击、讽刺

提醒:

找准一个“感点”,深度挖掘即可,不必面面俱到,泛泛而谈 。

五、注意点

“读”和“感”的安排:

黄金分割点——“读”占二三成 ,“感”占七八成

读后感始终要受“读”的约束:开头要引“读”,中间还要不时地回扣“读”的内容,结尾也要恰当回扣“读”的内容不放松。

叙述简洁明了。

真实是文章的生命。

文章要以情动人,以理服人。以情动人,要的是真情,不能虚情假意;以理服人,要的是真理,不可强词夺理。

小结归纳

1.认真阅读,真心感悟。

2.找准感点,理清思路。

3.引议联结,准确运用。

4.拟一个好标题;

开一个好头;

收一个好尾。

……

晏子使楚

楚王知道晏子身材矮小,在大门的旁边开一个小洞请晏子进去。晏子不进去,说:"出使到狗国的人从狗洞进去,今天我出使到楚国来,不应该从这个洞进去。"迎接宾客的人带晏子改从大门进去。

晏子拜见楚王。楚王说:"齐国没有人可派吗?竟派您做使臣。"晏子回答说:"齐国的都城临淄有七千五百户人家,人们一起张开袖子,天就阴暗下来;一起挥洒汗水,就会汇成大雨;街上行人肩膀靠着肩膀,脚尖碰脚后跟,怎么能说没有人才呢?"楚王说:"既然这样,那么为什么会派你当使臣呢?"晏子回答说:"齐国派遣使臣,要根据不同的对象,贤能的人被派遣出使到贤能的国王那里去,不肖的人被派遣出使到不肖的国王那里去。我晏婴是最不肖的人,所以只好出使到楚国来了。"

晏子将要出使楚国。楚王听到这消息,便对侍臣说;"晏婴,是齐国善于辞令的人,正要来,我想羞辱他,用什么办法呢?"侍臣回答说:"在他来到的时候,请让我们捆绑一个人,从大王面前走过。大王就问:"这人是干什么的?"我们就回答说:"是齐国人。"大王又问:"犯了什么罪?"我们就回答说:"犯了偷盗的罪。"

晏子到了,楚王赏赐晏子喝酒。当酒喝到尽兴的时候,两个差吏绑着一个人来见楚王。楚王说:"绑着的人是干什么的?"差吏回答说:"是齐国人,犯了偷盗的罪。"楚王看着晏子说:"齐国人都爱偷盗吗?"晏子离开座位郑重地回答说:"我听说,橘子树长在淮河以南结出的果实就是甘橘,长在淮河以北结出的果实就是酸枳,(橘和枳)仅仅叶子相似,它们的果实味道却不同。这是什么原因呢?是水土不同。现在百姓生活在齐国不偷盗,来到楚国就偷盗,莫不是楚国的水土使人喜欢偷盗?"楚王听了苦笑着说:"圣人是不能同他开玩笑的,我反而自讨没趣了。"

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读