人教版选修先秦诸子选读第一单元第七课《好仁不好学,其蔽也愚》课件(共70张ppt)

文档属性

| 名称 | 人教版选修先秦诸子选读第一单元第七课《好仁不好学,其蔽也愚》课件(共70张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-04-25 15:46:50 | ||

图片预览

文档简介

(共70张PPT)

回 顾 :

第一节《天下有道,丘不与易也》,主要内容是孔子勇于担当社会责任的精神。

第二节《当仁,不让于师》,主要内容是孔子与弟子的关系。

第三节《知之为知之,不知为不知》,主要内容是孔子的生存智慧。

第四节《己所不欲,勿施于人》,主要内容是孔子的“仁”的学说。

第五节《不义而富且贵,于我如浮云》,主要内容是孔子对“义”的持守。

第六节《有教无类》,主要内容是孔子的教育思想和教育方法。

第七节《好仁不好学,其弊也愚》,主要内容是孔子“学”这一概念的特殊意义。

既然能够成为万世师表,孔子是一个博学的人,因此,孔子认为学习就应该广泛的了解,广闻博见。孔子博学到什么程度呢?《论语·子罕》中有这样一则记载:

【原文】 太宰问于子贡曰:“夫子圣者与?何其多能也?”子贡曰:“固天纵之将圣,又多能也。”子闻之,曰:“太宰知我乎?吾少也贱,故多能鄙事。君子多乎哉,不多也。”

许多人只知道孔子是大圣人,不知道他小时候是苦孩子。事实上,为了谋生,孔子当过季氏的家臣,看仓库,喂牲口,做会计,一步一步升上去,有机会就学习,终于自学成才,成为当时顶尖级的大学问家。当时他已经名满天下,否则太宰就不会那么问。然而,盛名之下的孔子,并没有接受“天纵之将圣”的哄抬和吹捧,反倒将“吾少也贱”的真实情况和盘托出。也就是说,他不但告诉我们他是普通人,还告诉我们他曾经是“贱人”。承认自己“多能鄙事”。这说明孔子是坦诚的。

【原文】 卫公孙朝问于子贡曰:“仲尼焉学?”子贡曰:“文武之道,未坠于地,在人。贤者识其大者,不贤者识其小者。莫不有文武之道焉。夫子焉不学?而亦何常师之有?

21世纪的学习观

学会做人、学会学习

学会合作、学会生存

学会做人是立身之本,

学会学习是成才之要,

学会生存是立足之策。

孔子的“学习观”

导入激趣 古代很多人家的大门上贴着这样一副对联:“忠厚传家远,诗书继世长”。我国是一个礼仪之邦,又有着酷爱学习的传统。儒家学派历来重视读书,强调读书与做人并重,“修身齐家治国平天下”。孔子说他不是“生而知之者”,又说“十室之邑,必有忠信如丘者焉,不如丘之好学也。”战国时期的荀子就曾经写过《劝学》就劝勉人们学习。我们看一下孔子主张怎么学习,都学些什么。

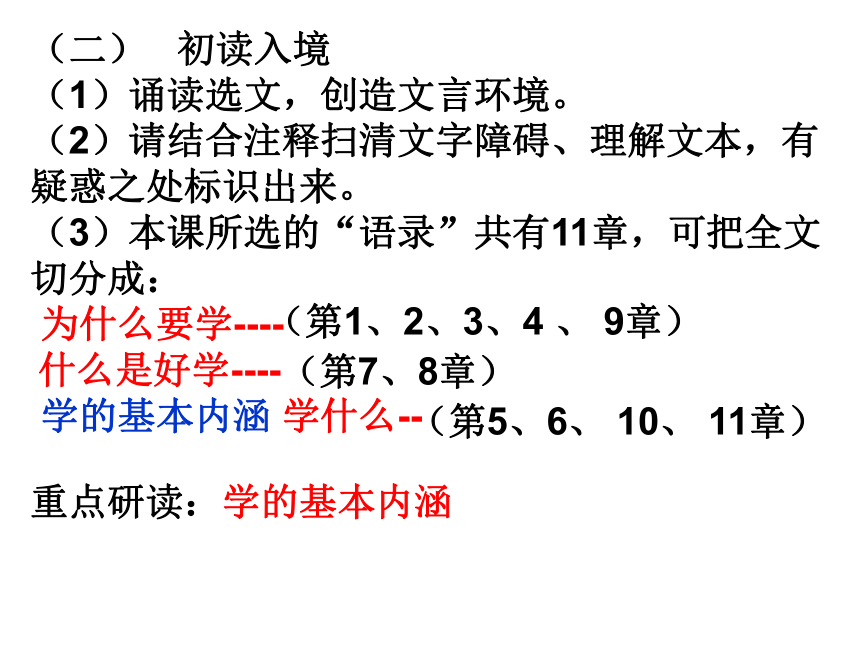

(二)???初读入境 (1)诵读选文,创造文言环境。 (2)请结合注释扫清文字障碍、理解文本,有疑惑之处标识出来。

(3)本课所选的“语录”共有11章,可把全文切分成:? ?为什么要学----

什么是好学---- 学的基本内涵?学什么--

重点研读:学的基本内涵??

(第1、2、3、4 、 9章)

(第7、8章)

(第5、6、 10、 11章)

1【原文】孔子曰:“生而知之者,上也;学而知之者,次也;困而学之,又其次也;困而不学,民斯为下矣。”

【译文】孔子说:“生下来就知道(生下来就有知识),这种人是上等的;学了然后知道,这种人是次一等的;遇到困难而去学习,这种人是再次一等的;遇到困难仍不学习,这种人就是下等的了。”

?

2 【原文】子曰:“我非生而知之者,好古,敏以求之者也。”

【译文】孔子说:“我不是生下来就知道的人,而是喜欢古代(文化)、勤勉地去追求知识的人。”

“学而不厌,诲人不倦”(《论语·述而》)

“敏而好学,不耻下问”(《论语·公冶长》)

“志于学”(《论语·为政》)

“发愤忘食,乐以忘忧,不知老之将至”

(《论语·述而》)

【评析】在孔子的观念当中,“上智”就是“生而知之者”,但他却否认自己是生而知之者。他之所以成为学识渊博的人,在于他爱好古代的典章制度和文献图书,而且勤奋刻苦地学习。这是他总结自己学习与修身的主要特点。他这么说,是为了鼓励他的学生发奋努力,成为各方面的有用人才。

3【原文】子曰:“十室之邑,必有忠信如丘者焉,不如丘之好学也。”

【译文】孔子说:“只有十户人家的小地方,也一定有像我孔丘一样忠厚诚实的人,只是比不上我孔丘喜欢学习啊。”

【评析】孔子是一个十分坦率直爽的人,他认为自己的忠信并不是最突出的,因为在只有10户人家的小村子里,就有像他那样讲求忠信的人。但他坦言自己非常好学,表明他承认自己的德性和才能都是学来的,并不是“生而知之。”这就从一个角度了解了孔子的基本精神。

【原文】 哀公问:“弟子孰为好学?”孔子对曰:“有颜回者好学,不迁怒,不二过。不幸短命死矣,今也则无,未闻好学者也。” 《论语·雍也》

【原文】 季康子问:“弟子孰为好学?”孔子对曰:“有颜回者好学,不幸短命死矣,今也则无。” 《论语·先进》

【原文】 子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”

子曰:“贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉,回也!”

【原文】 子谓子贡曰:“汝与回也,孰愈?”对曰:“赐也何敢望回!回也闻一以知十,赐也闻一以知二。”子曰:“弗如也,吾与汝弗如也。”

子绝四:毋臆,毋必,毋固,毋我。”

(《论语·子罕》)

【原文】子曰:“赐也,汝以予为多学而识之者与?”对曰:“然,非与?”曰:“非也,予一以贯之。”

4【原文】

子曰:“由也,女闻六言六蔽矣乎?”

对曰:“未也。”

“居,吾语女。好仁不好学,其蔽也愚;好知不好学,其蔽也荡;好信不好学,其蔽也贼;好直不好学,其蔽也绞;好勇不好学,其蔽也乱;好刚不好学,其蔽也狂。”

【译文】孔子说:“仲由,你听说过六种德行、六种弊病吗?”

仲由回答:“没有啊。”

孔子道:“坐下!我告诉你:一味喜欢仁而不喜欢学,它的弊病是愚蠢(不应以仁爱之心对待的,却以仁爱之心去对待);一味喜欢聪明而不喜欢学,它的弊病是放浪而没有准则;一味喜欢诚信而不喜欢学,它的弊病是害人害己;一味喜欢梗直而不喜欢学,它的弊病是因急切而伤害人;一味喜欢勇猛而不喜欢学,它的弊病是犯上作乱、闯祸;一味喜欢刚强而不喜欢学,它的弊病是狂妄而不知道天高地厚。”

从一般意义上说,“仁”“知”“信”“直”“勇”“刚”是值得肯定的六种德行。但是如果偏执这些德行而不好学,就会产生种种弊端。这种道理不难理解。需要注意的是,孔子认为好学就可以防止这些弊端。这意味着他所说的学,主要是一种道德修养。

【评析】其实孔子强调的是一个人的品质是要通过努力学习去完善的,如果不加强学习,不善于运用,即使你有仁、智、信、直、勇、刚这样的美德,也照样回出现大的弊病。学习应该放在首位,学习能弥补人的不足。

2、 充实自我【原文】2 【原文】3

3、学可去蔽【原文】4

显然,孔子承认每个人从出生起,他们的智力是有差别的。那么,我们将如何缩小,甚至是消除这种差别呢?只有一条路可走,那就是学习。也就是说,我们学习的第一个原因就是缩小或消除智力差。

孔子以自己的求学经历为例,向弟子说明一个道理:渊博的知识,高尚的品德,都是通过自己不断努力学习而得来的。也就是说,只有不断努力学习,才能够在知识品德等方面充实自我。这是我们学习的另一个原因。

一味的喜好“仁” 、“智” 、“信” 、“直” 、“勇” 、“刚”,都有各自的缺点和不足,君子只有在不断的学习中才能使其完美而不出现偏差。弥补不足。学可去蔽,就是我们要学习的第三个原因。

1、智力差异【原文】1

(一)为什么要学?

好仁不好学,其蔽也愚

一味地喜欢仁而不喜欢学,它的弊病是愚蠢。

东郭先生把“兼爱”施于恶狼身上,因而险遭厄运。这一寓言告诉我们,即使在人与人的关系中,也存在“东郭先生”式的问题。一个人应该真心实意地爱人,但不应该怜惜狼一样的恶人。 现在,“东郭先生”和“中山狼”已经成为汉语中固定词语, “东郭先生” 专指那些不辨是非而滥施同情心的人,“中山狼”则指忘恩负义、恩将仇报的人。

好仁不好学,其蔽也愚

(二)明确何为“好学”?

孔子好学,更爱好学之人。孔子三千弟子,独一个弟子受孔子的倍加称赞。更称好学之人,独此一个!那就是颜回!那么,孔子认为,怎样才能称是好学之人呢?(结合文中的语段)

“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”

“有颜回好学者,不迁怒,不贰过……今也则亡,未闻好学者也。”

“贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回不改其乐。”

也就是说,好学之人,就应该不受限于外界环境,不管贫穷还是富有,都能够体会到学习的乐趣。勤做事慎言语,并随时靠近有道德的人来弥补不足。做到这些,才能像颜回一样,不随便迁怒于他人,做事不犯同样的错误,成为真正的好学之人。

一个农夫在寒冷的冬天里看见一条正在冬眠的蛇,误以为其冻僵了,就把它拾起来,小心翼翼地揣进怀里,用暖热的身体温暖着它。那蛇受了惊吓,被吵醒了。等到它彻底苏醒过来,便因为自卫的本能,用尖利的毒牙狠狠地咬了农夫一口,使他受了致命的创伤。农夫临死的时候痛悔地说:“我欲行善积德,但学识浅薄,结果害了自己,遭到这样的报应。”

好仁不好学,其蔽也愚

好知不好学,其蔽也荡

好知不好学,其蔽也荡

一味地喜欢聪明而不喜欢学,它的弊病是放浪没有准则。

杨修:鸡肋

孔子师徒途经蒲邑,遇到卫国大夫公孙氏占据蒲邑反叛,蒲邑人扣留孔子。有个叫公良孺的弟子,带着五辆私车随从孔子。他为人长大贤能,又有勇气力量,对孔子说:“我昔日跟着您在匡遭遇危难,如今又在这里遭遇危难,这是命啊。我与您再次蒙难,宁可搏斗而死。”搏斗非常激烈。蒲邑人恐惧,对孔子说:“如果你不去卫都,我们放了你,”孔子和他们立了盟誓,蒲邑人将孔子放出东门。孔子接着前往卫都。子贡说:“盟誓难道可以背弃吗?”孔子说:“这是要挟订立的盟誓,神是不会理睬的。”

好信不好学,其蔽也贼

“好信不好学,其蔽也贼”,是说一味喜欢诚信而不好学,它的弊病是害人害己。按照孔子、孟子的看法,德行高尚的人不一定要“言必信,行必果”。孔子说:“言必信,行必果,硁硁然小人哉!”(《论语·子路》)其意思是说,言语一定要信实,行为一定要坚决,这是不问是非黑白、只知道贯彻自己言行的小人啊!孟子也说:“大人者,言不必信,行不必果,惟义所在。”总之是否坚持信,关键要看是否符合义。

“好信不好学,其蔽也贼”,是说一味喜欢诚信而不好学,它的弊病是害人害己。按照孔子、孟子的看法,德行高尚的人不一定要“言必信,行必果”。孔子说:“言必信,行必果,硁硁然小人哉!”(《论语·子路》)其意思是说,言语一定要信实,行为一定要坚决,这是不问是非黑白、只知道贯彻自己言行的小人啊!孟子也说:“大人者,言不必信,行不必果,惟义所在。”总之是否坚持信,关键要看是否符合义。

好直不好学,其蔽也绞;

一味喜欢梗直而不喜欢学,它的弊病是因急切而伤害人

好勇不好学,其蔽也乱;

一味喜欢勇猛而不喜欢学,它的弊病是犯上作乱、闯祸;

好刚不好学,其蔽也狂。

一味喜欢刚强而不喜欢学,它的弊病是狂妄而不知道天高地厚。

【评析】其实孔子强调的是一个人的品质是要通过努力学习去完善的,如果不加强学习,不善于运用,即使你有仁、智、信、直、勇、刚这样的美德,也照样回出现大的弊病。学习应该放在首位,学习能弥补人的不足。

(三)孔子所说的“学”的基本内容是什么?跟我们现在所说的“学”内涵有没有不同?

1.六言:仁、知、信、直、勇、刚(原文4)

2. 仁、礼、文(原文5.6.10)

3.《诗》、《礼》 (原文11)

基本内容

9.古之学者为己,今之学者为人。

译文:古代学习的人是为了自己(增加学识,修养道德),现在学习的人是为了向别人卖弄。

小 结

孔子认为学习的原因是什么?请结合1、2、3、4、9章的内容分条概述。

1、智力差异【原文】1

显然,孔子承认每个人从出生起,他们的智力是有差别的。那么,我们将如 何缩小,甚至是消除这种差别呢?只有一条路可走,那就是学习。也就是说, 我们学习的第一个原因就是缩小或消除 智力差异。

2、充实自我【原文】2 、 3 、 9

孔子以自己的求学经历为例,向弟子说明一个道理:渊博的知识,高尚的品德,都是通过自己不断努力学习而得来的。也就是说,只有不断努力学习,才能够在知识品德等方面充实自我。这是我们学习的另一个原因。

3、学可去蔽【原文】4

一味的喜好“仁”、“智”、“信”、“直”、“勇” 、“刚”,都有各自的缺点和不足,君子只有在不断的学习中才能使其完美而不出现偏差。弥补不足,学可去蔽,就是我们要学习的第三个原因。

好仁不好学,其蔽也愚

一味地喜欢仁而不喜欢学,它的弊病是愚蠢。

春秋时期,宋楚在弘大战,楚军正在渡河,宋有大将建议趁此消灭楚军。宋襄公为了表示“仁”,等楚军渡河再战。结果宋军大败,宋军吃了败仗,损失惨重,都埋怨宋襄公不听公子夷目的意见,他却教训道:"君子在战场上不再伤害已经受了伤的人,不俘虏头发、胡子花白的人。古代领兵作战,不凭借险隘的地形阻击敌人。我虽然是已经亡了国的商朝的后代,却不去进攻没有摆好阵势的敌人。

"宋襄公遵循的战争原则,可能是古代原始社会村社间械斗的公共规则。但时代变了,战争性质不同,仍固守老的法则,必然要失败。宋襄公因泓战伤发,不久死去,他的图霸也就成为历史上的笑柄。

7【原文】子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就(1)有道(2)而正(3)焉,可谓好学也已。”

【译文】孔子说:“君子,饮食不求饱足,居住不要求舒适,对工作勤劳敏捷,说话却小心谨慎,到有道(有品德)的人那里去匡正自己,这样可以说是好学了。”

【评析】

本章重点提到对于君子的道德要求。孔子认为,一个有道德的人,不应当过多地讲究自己的饮食与居处,他在工作方面应当勤劳敏捷,谨慎小心,而且能经常检讨自己,请有道德的人对自己的言行加以匡正。作为君子应该克制追求物质享受的欲望,把注意力放在塑造自己道德品质方面,这是值得借鉴的。

【名人事例 】宋代名臣王曾考科举连中三元(乡试、会试、殿试的第一名),道贺的人说:“士子连登三元,一生吃着不尽。”意思说你考出来了,一生不愁吃不愁穿了,王曾正色回答:“曾生平志不在温饱。”做官固然是一种职业,但绝不能仅仅把它看作一种谋生的手段,因而庸庸碌碌,甚至为非作歹。

这一章里,孔子提出敏事慎言即好学,这就意味着,言行也是学问。毛主席说:“使用也是学习,而且是更重要的学习。”

8【原文】哀公问:“弟子孰为好学?”孔子对曰:“有颜回者好学,不迁怒(1),不贰过(2),不幸短命死矣(3)。今也则亡(4),未闻好学者也。”

【译文】鲁哀公问孔子:“你的学生中谁是最好学的呢?”孔子回答说:“有一个叫颜回的学生好学,他从不迁怒于别人,也从不重犯同样的过错。不幸短命死了。现在没有那样的人了,没有听说谁是好学的。”

【评析】这里,孔子极为称赞他的得意门生颜回,认为他好学上进,自颜回死后,已经没有如此好学的人了。在孔子对颜回的评价中,他特别谈到不迁怒、不贰过这两点,也从中可以看出孔子教育学生,重在培养他们的道德情操。这其中包含有深刻的哲理。

反思:先成人再成才

古谚说:少成若天性,习惯成自然。意思就是小时候形成的良好行为习惯和天生的一样牢固。

近代英国教育家洛克在其作品中说道:“儿童不是用规则教育就可以教育好的,规则总是被他们忘掉。 可是他们一旦养成一种习惯,便不用借助记忆,很容易地、很自然地被接受了。”这些无非都在告诉我们一个事实,那就是培养良好的习惯是至关重要的。

归有光祖母告诉他,他父亲幼时,祖母问他人生信条是什么,归父说:但做好事,莫问前程。

小 结(二)明确何为“好学”?

孔子好学,更爱好学之人。孔子三千弟子,独一个弟子受孔子的倍加称赞。更称好学之人,独此一个!那就是颜回!那么,孔子认为,怎样才能称是好学之人呢?(请结合第7、8章语段,用自己的话来概述)

好学之人,就应该不受限于外界环境,不管贫穷还是富有,都能够体会到学习的乐趣。勤做事慎言语,并靠近有道德的人来弥补不足。做到这些,才能像颜回一样,不随便迁怒于他人,做事不犯同样的错误,成为真正的好学之人。

5【原文】子曰:“恭而无礼则劳,慎而无礼则葸,勇而无礼则乱,直而无礼则绞。君子笃于亲,则民兴于仁,故旧不遗,则民不偷。”

【译文】孔子说:“只是恭敬而不以礼来指导,就会徒劳无功;只是谨慎而不以礼来指导,就会畏缩拘谨;只是勇猛而不以礼来指导,就会犯上作乱;一味直率而不拿礼来节制,就会急切而伤人。在上位的人如果厚待自己的亲属,老百姓当中就会兴起仁的风气;君子如果不遗弃老朋友,老百姓就不会对人冷漠无情了。”

6【原文】子夏曰:“贤贤易色;事父母,能竭其力;事君,能致其身;于朋友交,言而有信。虽曰未学,吾必谓之学矣。”

【译文】子夏说:“要发自内心地崇敬贤德的人;侍奉父母,能把自己的全部的力量拿出来;侍奉国君,能够献出自己的生命;和朋友交往,说的话要有信用。(这样的人)虽然说他没有去学习(文化知识),我一定要说他已经学习了。”

10【原文】子曰:“弟子入则孝,出则弟,谨而信,泛爱众,而亲仁,行有余力,则以学文。”

【译文】孔子说:“弟子们在父母跟前,就孝顺父母;出门在外,要顺从师长,言行要谨慎,要诚实可信,寡言少语,要广泛地去爱众人,亲近那些有仁德的人。这样躬行实践之后,还有余力的话,就再去学习古代文献知识。”

【评析】本章提到孝悌的问题。孔子要求弟子们首先要致力于孝悌、谨信、爱众、亲仁,培养良好的道德观念和道德行为,如果还有闲暇时间和余力,则用以学习古代典籍,增长文化知识。这表明,孔子的教育是以道德教育为中心,重在培养学生的德行修养,而对于书本知识的学习,则摆在第二位。

可见,孔子办教育,把培养学生的道德观念放在第一位,而文化学习只是第二位的。

11【原文】陈亢问于伯鱼曰:“子亦有异闻乎?”对曰:“未也。尝独立,鲤趋而过庭。曰:‘学诗乎?’对曰:‘未也’。‘不学诗,无以言。’鲤退而学诗。他日又独立,鲤趋而过庭。曰:‘学礼乎?’对曰:‘未也’。‘不学礼,无以立。’鲤退而学礼。闻斯二者。”陈亢退而喜曰:“问一得三。闻诗,闻礼,又闻君子之远其子也。”

【译文】陈亢问伯鱼:“你在老师那里听到过什么特别的教诲吗?”伯鱼回答说:“没有呀。有一次他独自站在堂上,我快步从庭里走过,他说:‘学《诗》了吗?’我回答说:‘没有。’他说:‘不学诗,就不懂得怎么说话。’我回去就学《诗》。又有一天,他又独自站在堂上,我快步从庭里走过,他说:‘学礼了吗?’我回答说:‘没有。’他说:‘不学礼就不懂得怎样立身。’我回去就学礼。我就听到过这两件事。”陈亢回去高兴地说:“我提一个问题,得到三方面的收获,听了关于《诗》的道理,听了关于礼的道理,又听了君子不偏爱自己儿子的道理。”

【评点】孔子对孔鲤的两次教诲其实是点明了学习的主要内容是学礼、修身。

(三)孔子所说的“学”的基本内容是什么?跟我们现在所说的“学”内涵有没有不同?

1.六言:仁、知、信、直、勇、刚(原文4)

2. 仁、礼、文(原文5.6.10)

3.《诗》、《礼》 (原文11)

基本内容

1) 道德修养(修身)

6、“子夏曰:“贤贤易色,事父母能竭其力,事君能致其身,与朋友交言而有信。虽曰未学,吾必谓之学矣。”末句“虽曰未学,吾必谓之学矣。”

分析:贤贤易色——尊重有才德的人而看轻女色(孔子和他的弟子们常常把女色看成是美德的对立面,要求人们崇尚、爱好美德,而克制自己的私欲))

道德修养(修身)

重才轻色——完善自身

侍奉父母——竭尽全力

侍奉君上——不惜性命

对待朋友——诚实守信

小结:也就是说,孔老夫子告诉我们,学习,首先要学习做人,做一个有道德修养之人。这些修养,将体现在你平时的一言一行中,躬身实践,方为检验的标准!以修养养性为根本,而后有余力才学习礼乐规范和文化知识。

第10章 子曰:“弟子入则孝,出则弟,谨而信,泛爱众,而亲仁。行有余力,则以学文。”

分析:此句提到的,年轻人首先要学会孝悌之义、谨慎诚实、爱众亲仁!而后还有力量,才学习礼乐制度和文化知识。(学会做人的重要性)

(2)学礼,以礼规范

5 “子曰:'恭而无礼则劳,慎而无礼则蒽,勇而无礼则乱,直而无礼则绞.'讲礼的重要性,任何人情,为政,做人,都'不以礼节之,亦不可行也'.”

11“不学《诗》,无以言。”“不学《礼》,无以立。”

4(六言六蔽)“好仁不好学,其蔽也愚;好知不好学,其蔽也荡;好信不好学,其蔽也贼;好直不好学,其蔽也绞;好勇不好学,其蔽也乱;好刚不好学,其蔽也狂。”

(学六言,去六蔽)六言(即仁、知、信、直、勇、刚),也就是六种德行。

从以上的文段,我们了解到,一个人的品质是要通过努力学习去完善的, 如果不加强学习,不善于运用,即使你有仁,智,信,直,勇,刚这样的美德,也照样会出现大的弊病,害人害己。

小结:通过学习,我们知道,施行德行,适时适度,方为真君子!而它的衡量标准就是礼。礼是各种执政行事的准则,同时也是个体为人做事的尺度,否则就会疲劳、伤人、懦弱、动乱。

换句话说,我们注重个人道德修养,还要注重以礼来规范,这样,才能立身处世、立足于社会。

所以说,“修身”和“学礼”,两者是不可分的。“修身”应有“礼”的规范,而“学礼”的最终目的也是为了更好地“修身”。

对现实生活的启示

从文章可知,孔子所侧重的学习,在于“修身”与“学礼”。这个跟我们现代的教育有了很大的区别。社会发展了,科学进步了,单纯的修身养性,学礼治国,显然不够合适。于是,我们越来越注重学习科学文化知识和技能,成就高科技生活。那么,孔子的教学思想,是否已经不受用了呢?这让我们不得不思考,现代社会中,学习先进的技能和培养良好的品德,孰轻孰重?

青少年问题之一:高科技犯罪 专家认为犯案的青少年都有一种相同的轨迹:沉溺于电子游戏机—说谎、逃学、偷家里的钱—到社会上偷窃抢劫。

我国青少年违法犯罪正在向低龄化趋势发展。据有关方面提供的资料,青少年利用高科技犯罪的手段有:信用卡诈骗;盗用他人因特网账号和密码非法获利;破坏证券市场计算机信息系统,非法牟取暴利;利用计算机非法窃取信息,侵犯商业秘密;制造电脑病毒,攻击他人网络等。

我们忽视的,正是千百年来我们的先贤们所追崇的修身养性。

现今的教育,忽视了培养学生美好的德行。从小学,就忽视思想品德课,重点学习主科目,这正是高科技生活下的矛盾。古谚说:少成若天性,习惯成自然。正邪雅俗,大多是以小时候一念之差分开的。

很多人从小就接受这样的教育, 父母说:“你好好学,考不上大学没有饭吃。”而老师又说:“现在大学毕业也找不到好工作了,你最好考研、出国。”问题是,知识长了,道德反而缺了。

学习先进的知识技能固然能够使我们成才,为我们带来丰厚的物质财富,让我们过上安逸的生活。但是,学会做人,这是每一个人都要面对的问题。不管你拥有多少知识和财富,如果不懂得做人的道理,那你就不会获得真正的成功和幸福。

总结:

孔老夫子告诉我们的,恰恰就是怎样寻找我们遗失的道德修养。所谓 “高山仰止,景行行止。”虽不能至,然心向往之。我们今天读论语,看到的就是这样一个像高山一般令人瞻仰,像大道一般让人遵循,拥有崇高道德的孔圣人形象。尽管不能达到孔圣人的品行境界,但是我们内心向往,并以之共勉,不也就无憾了吗!

回 顾 :

第一节《天下有道,丘不与易也》,主要内容是孔子勇于担当社会责任的精神。

第二节《当仁,不让于师》,主要内容是孔子与弟子的关系。

第三节《知之为知之,不知为不知》,主要内容是孔子的生存智慧。

第四节《己所不欲,勿施于人》,主要内容是孔子的“仁”的学说。

第五节《不义而富且贵,于我如浮云》,主要内容是孔子对“义”的持守。

第六节《有教无类》,主要内容是孔子的教育思想和教育方法。

第七节《好仁不好学,其弊也愚》,主要内容是孔子“学”这一概念的特殊意义。

既然能够成为万世师表,孔子是一个博学的人,因此,孔子认为学习就应该广泛的了解,广闻博见。孔子博学到什么程度呢?《论语·子罕》中有这样一则记载:

【原文】 太宰问于子贡曰:“夫子圣者与?何其多能也?”子贡曰:“固天纵之将圣,又多能也。”子闻之,曰:“太宰知我乎?吾少也贱,故多能鄙事。君子多乎哉,不多也。”

许多人只知道孔子是大圣人,不知道他小时候是苦孩子。事实上,为了谋生,孔子当过季氏的家臣,看仓库,喂牲口,做会计,一步一步升上去,有机会就学习,终于自学成才,成为当时顶尖级的大学问家。当时他已经名满天下,否则太宰就不会那么问。然而,盛名之下的孔子,并没有接受“天纵之将圣”的哄抬和吹捧,反倒将“吾少也贱”的真实情况和盘托出。也就是说,他不但告诉我们他是普通人,还告诉我们他曾经是“贱人”。承认自己“多能鄙事”。这说明孔子是坦诚的。

【原文】 卫公孙朝问于子贡曰:“仲尼焉学?”子贡曰:“文武之道,未坠于地,在人。贤者识其大者,不贤者识其小者。莫不有文武之道焉。夫子焉不学?而亦何常师之有?

21世纪的学习观

学会做人、学会学习

学会合作、学会生存

学会做人是立身之本,

学会学习是成才之要,

学会生存是立足之策。

孔子的“学习观”

导入激趣 古代很多人家的大门上贴着这样一副对联:“忠厚传家远,诗书继世长”。我国是一个礼仪之邦,又有着酷爱学习的传统。儒家学派历来重视读书,强调读书与做人并重,“修身齐家治国平天下”。孔子说他不是“生而知之者”,又说“十室之邑,必有忠信如丘者焉,不如丘之好学也。”战国时期的荀子就曾经写过《劝学》就劝勉人们学习。我们看一下孔子主张怎么学习,都学些什么。

(二)???初读入境 (1)诵读选文,创造文言环境。 (2)请结合注释扫清文字障碍、理解文本,有疑惑之处标识出来。

(3)本课所选的“语录”共有11章,可把全文切分成:? ?为什么要学----

什么是好学---- 学的基本内涵?学什么--

重点研读:学的基本内涵??

(第1、2、3、4 、 9章)

(第7、8章)

(第5、6、 10、 11章)

1【原文】孔子曰:“生而知之者,上也;学而知之者,次也;困而学之,又其次也;困而不学,民斯为下矣。”

【译文】孔子说:“生下来就知道(生下来就有知识),这种人是上等的;学了然后知道,这种人是次一等的;遇到困难而去学习,这种人是再次一等的;遇到困难仍不学习,这种人就是下等的了。”

?

2 【原文】子曰:“我非生而知之者,好古,敏以求之者也。”

【译文】孔子说:“我不是生下来就知道的人,而是喜欢古代(文化)、勤勉地去追求知识的人。”

“学而不厌,诲人不倦”(《论语·述而》)

“敏而好学,不耻下问”(《论语·公冶长》)

“志于学”(《论语·为政》)

“发愤忘食,乐以忘忧,不知老之将至”

(《论语·述而》)

【评析】在孔子的观念当中,“上智”就是“生而知之者”,但他却否认自己是生而知之者。他之所以成为学识渊博的人,在于他爱好古代的典章制度和文献图书,而且勤奋刻苦地学习。这是他总结自己学习与修身的主要特点。他这么说,是为了鼓励他的学生发奋努力,成为各方面的有用人才。

3【原文】子曰:“十室之邑,必有忠信如丘者焉,不如丘之好学也。”

【译文】孔子说:“只有十户人家的小地方,也一定有像我孔丘一样忠厚诚实的人,只是比不上我孔丘喜欢学习啊。”

【评析】孔子是一个十分坦率直爽的人,他认为自己的忠信并不是最突出的,因为在只有10户人家的小村子里,就有像他那样讲求忠信的人。但他坦言自己非常好学,表明他承认自己的德性和才能都是学来的,并不是“生而知之。”这就从一个角度了解了孔子的基本精神。

【原文】 哀公问:“弟子孰为好学?”孔子对曰:“有颜回者好学,不迁怒,不二过。不幸短命死矣,今也则无,未闻好学者也。” 《论语·雍也》

【原文】 季康子问:“弟子孰为好学?”孔子对曰:“有颜回者好学,不幸短命死矣,今也则无。” 《论语·先进》

【原文】 子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”

子曰:“贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉,回也!”

【原文】 子谓子贡曰:“汝与回也,孰愈?”对曰:“赐也何敢望回!回也闻一以知十,赐也闻一以知二。”子曰:“弗如也,吾与汝弗如也。”

子绝四:毋臆,毋必,毋固,毋我。”

(《论语·子罕》)

【原文】子曰:“赐也,汝以予为多学而识之者与?”对曰:“然,非与?”曰:“非也,予一以贯之。”

4【原文】

子曰:“由也,女闻六言六蔽矣乎?”

对曰:“未也。”

“居,吾语女。好仁不好学,其蔽也愚;好知不好学,其蔽也荡;好信不好学,其蔽也贼;好直不好学,其蔽也绞;好勇不好学,其蔽也乱;好刚不好学,其蔽也狂。”

【译文】孔子说:“仲由,你听说过六种德行、六种弊病吗?”

仲由回答:“没有啊。”

孔子道:“坐下!我告诉你:一味喜欢仁而不喜欢学,它的弊病是愚蠢(不应以仁爱之心对待的,却以仁爱之心去对待);一味喜欢聪明而不喜欢学,它的弊病是放浪而没有准则;一味喜欢诚信而不喜欢学,它的弊病是害人害己;一味喜欢梗直而不喜欢学,它的弊病是因急切而伤害人;一味喜欢勇猛而不喜欢学,它的弊病是犯上作乱、闯祸;一味喜欢刚强而不喜欢学,它的弊病是狂妄而不知道天高地厚。”

从一般意义上说,“仁”“知”“信”“直”“勇”“刚”是值得肯定的六种德行。但是如果偏执这些德行而不好学,就会产生种种弊端。这种道理不难理解。需要注意的是,孔子认为好学就可以防止这些弊端。这意味着他所说的学,主要是一种道德修养。

【评析】其实孔子强调的是一个人的品质是要通过努力学习去完善的,如果不加强学习,不善于运用,即使你有仁、智、信、直、勇、刚这样的美德,也照样回出现大的弊病。学习应该放在首位,学习能弥补人的不足。

2、 充实自我【原文】2 【原文】3

3、学可去蔽【原文】4

显然,孔子承认每个人从出生起,他们的智力是有差别的。那么,我们将如何缩小,甚至是消除这种差别呢?只有一条路可走,那就是学习。也就是说,我们学习的第一个原因就是缩小或消除智力差。

孔子以自己的求学经历为例,向弟子说明一个道理:渊博的知识,高尚的品德,都是通过自己不断努力学习而得来的。也就是说,只有不断努力学习,才能够在知识品德等方面充实自我。这是我们学习的另一个原因。

一味的喜好“仁” 、“智” 、“信” 、“直” 、“勇” 、“刚”,都有各自的缺点和不足,君子只有在不断的学习中才能使其完美而不出现偏差。弥补不足。学可去蔽,就是我们要学习的第三个原因。

1、智力差异【原文】1

(一)为什么要学?

好仁不好学,其蔽也愚

一味地喜欢仁而不喜欢学,它的弊病是愚蠢。

东郭先生把“兼爱”施于恶狼身上,因而险遭厄运。这一寓言告诉我们,即使在人与人的关系中,也存在“东郭先生”式的问题。一个人应该真心实意地爱人,但不应该怜惜狼一样的恶人。 现在,“东郭先生”和“中山狼”已经成为汉语中固定词语, “东郭先生” 专指那些不辨是非而滥施同情心的人,“中山狼”则指忘恩负义、恩将仇报的人。

好仁不好学,其蔽也愚

(二)明确何为“好学”?

孔子好学,更爱好学之人。孔子三千弟子,独一个弟子受孔子的倍加称赞。更称好学之人,独此一个!那就是颜回!那么,孔子认为,怎样才能称是好学之人呢?(结合文中的语段)

“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”

“有颜回好学者,不迁怒,不贰过……今也则亡,未闻好学者也。”

“贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回不改其乐。”

也就是说,好学之人,就应该不受限于外界环境,不管贫穷还是富有,都能够体会到学习的乐趣。勤做事慎言语,并随时靠近有道德的人来弥补不足。做到这些,才能像颜回一样,不随便迁怒于他人,做事不犯同样的错误,成为真正的好学之人。

一个农夫在寒冷的冬天里看见一条正在冬眠的蛇,误以为其冻僵了,就把它拾起来,小心翼翼地揣进怀里,用暖热的身体温暖着它。那蛇受了惊吓,被吵醒了。等到它彻底苏醒过来,便因为自卫的本能,用尖利的毒牙狠狠地咬了农夫一口,使他受了致命的创伤。农夫临死的时候痛悔地说:“我欲行善积德,但学识浅薄,结果害了自己,遭到这样的报应。”

好仁不好学,其蔽也愚

好知不好学,其蔽也荡

好知不好学,其蔽也荡

一味地喜欢聪明而不喜欢学,它的弊病是放浪没有准则。

杨修:鸡肋

孔子师徒途经蒲邑,遇到卫国大夫公孙氏占据蒲邑反叛,蒲邑人扣留孔子。有个叫公良孺的弟子,带着五辆私车随从孔子。他为人长大贤能,又有勇气力量,对孔子说:“我昔日跟着您在匡遭遇危难,如今又在这里遭遇危难,这是命啊。我与您再次蒙难,宁可搏斗而死。”搏斗非常激烈。蒲邑人恐惧,对孔子说:“如果你不去卫都,我们放了你,”孔子和他们立了盟誓,蒲邑人将孔子放出东门。孔子接着前往卫都。子贡说:“盟誓难道可以背弃吗?”孔子说:“这是要挟订立的盟誓,神是不会理睬的。”

好信不好学,其蔽也贼

“好信不好学,其蔽也贼”,是说一味喜欢诚信而不好学,它的弊病是害人害己。按照孔子、孟子的看法,德行高尚的人不一定要“言必信,行必果”。孔子说:“言必信,行必果,硁硁然小人哉!”(《论语·子路》)其意思是说,言语一定要信实,行为一定要坚决,这是不问是非黑白、只知道贯彻自己言行的小人啊!孟子也说:“大人者,言不必信,行不必果,惟义所在。”总之是否坚持信,关键要看是否符合义。

“好信不好学,其蔽也贼”,是说一味喜欢诚信而不好学,它的弊病是害人害己。按照孔子、孟子的看法,德行高尚的人不一定要“言必信,行必果”。孔子说:“言必信,行必果,硁硁然小人哉!”(《论语·子路》)其意思是说,言语一定要信实,行为一定要坚决,这是不问是非黑白、只知道贯彻自己言行的小人啊!孟子也说:“大人者,言不必信,行不必果,惟义所在。”总之是否坚持信,关键要看是否符合义。

好直不好学,其蔽也绞;

一味喜欢梗直而不喜欢学,它的弊病是因急切而伤害人

好勇不好学,其蔽也乱;

一味喜欢勇猛而不喜欢学,它的弊病是犯上作乱、闯祸;

好刚不好学,其蔽也狂。

一味喜欢刚强而不喜欢学,它的弊病是狂妄而不知道天高地厚。

【评析】其实孔子强调的是一个人的品质是要通过努力学习去完善的,如果不加强学习,不善于运用,即使你有仁、智、信、直、勇、刚这样的美德,也照样回出现大的弊病。学习应该放在首位,学习能弥补人的不足。

(三)孔子所说的“学”的基本内容是什么?跟我们现在所说的“学”内涵有没有不同?

1.六言:仁、知、信、直、勇、刚(原文4)

2. 仁、礼、文(原文5.6.10)

3.《诗》、《礼》 (原文11)

基本内容

9.古之学者为己,今之学者为人。

译文:古代学习的人是为了自己(增加学识,修养道德),现在学习的人是为了向别人卖弄。

小 结

孔子认为学习的原因是什么?请结合1、2、3、4、9章的内容分条概述。

1、智力差异【原文】1

显然,孔子承认每个人从出生起,他们的智力是有差别的。那么,我们将如 何缩小,甚至是消除这种差别呢?只有一条路可走,那就是学习。也就是说, 我们学习的第一个原因就是缩小或消除 智力差异。

2、充实自我【原文】2 、 3 、 9

孔子以自己的求学经历为例,向弟子说明一个道理:渊博的知识,高尚的品德,都是通过自己不断努力学习而得来的。也就是说,只有不断努力学习,才能够在知识品德等方面充实自我。这是我们学习的另一个原因。

3、学可去蔽【原文】4

一味的喜好“仁”、“智”、“信”、“直”、“勇” 、“刚”,都有各自的缺点和不足,君子只有在不断的学习中才能使其完美而不出现偏差。弥补不足,学可去蔽,就是我们要学习的第三个原因。

好仁不好学,其蔽也愚

一味地喜欢仁而不喜欢学,它的弊病是愚蠢。

春秋时期,宋楚在弘大战,楚军正在渡河,宋有大将建议趁此消灭楚军。宋襄公为了表示“仁”,等楚军渡河再战。结果宋军大败,宋军吃了败仗,损失惨重,都埋怨宋襄公不听公子夷目的意见,他却教训道:"君子在战场上不再伤害已经受了伤的人,不俘虏头发、胡子花白的人。古代领兵作战,不凭借险隘的地形阻击敌人。我虽然是已经亡了国的商朝的后代,却不去进攻没有摆好阵势的敌人。

"宋襄公遵循的战争原则,可能是古代原始社会村社间械斗的公共规则。但时代变了,战争性质不同,仍固守老的法则,必然要失败。宋襄公因泓战伤发,不久死去,他的图霸也就成为历史上的笑柄。

7【原文】子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就(1)有道(2)而正(3)焉,可谓好学也已。”

【译文】孔子说:“君子,饮食不求饱足,居住不要求舒适,对工作勤劳敏捷,说话却小心谨慎,到有道(有品德)的人那里去匡正自己,这样可以说是好学了。”

【评析】

本章重点提到对于君子的道德要求。孔子认为,一个有道德的人,不应当过多地讲究自己的饮食与居处,他在工作方面应当勤劳敏捷,谨慎小心,而且能经常检讨自己,请有道德的人对自己的言行加以匡正。作为君子应该克制追求物质享受的欲望,把注意力放在塑造自己道德品质方面,这是值得借鉴的。

【名人事例 】宋代名臣王曾考科举连中三元(乡试、会试、殿试的第一名),道贺的人说:“士子连登三元,一生吃着不尽。”意思说你考出来了,一生不愁吃不愁穿了,王曾正色回答:“曾生平志不在温饱。”做官固然是一种职业,但绝不能仅仅把它看作一种谋生的手段,因而庸庸碌碌,甚至为非作歹。

这一章里,孔子提出敏事慎言即好学,这就意味着,言行也是学问。毛主席说:“使用也是学习,而且是更重要的学习。”

8【原文】哀公问:“弟子孰为好学?”孔子对曰:“有颜回者好学,不迁怒(1),不贰过(2),不幸短命死矣(3)。今也则亡(4),未闻好学者也。”

【译文】鲁哀公问孔子:“你的学生中谁是最好学的呢?”孔子回答说:“有一个叫颜回的学生好学,他从不迁怒于别人,也从不重犯同样的过错。不幸短命死了。现在没有那样的人了,没有听说谁是好学的。”

【评析】这里,孔子极为称赞他的得意门生颜回,认为他好学上进,自颜回死后,已经没有如此好学的人了。在孔子对颜回的评价中,他特别谈到不迁怒、不贰过这两点,也从中可以看出孔子教育学生,重在培养他们的道德情操。这其中包含有深刻的哲理。

反思:先成人再成才

古谚说:少成若天性,习惯成自然。意思就是小时候形成的良好行为习惯和天生的一样牢固。

近代英国教育家洛克在其作品中说道:“儿童不是用规则教育就可以教育好的,规则总是被他们忘掉。 可是他们一旦养成一种习惯,便不用借助记忆,很容易地、很自然地被接受了。”这些无非都在告诉我们一个事实,那就是培养良好的习惯是至关重要的。

归有光祖母告诉他,他父亲幼时,祖母问他人生信条是什么,归父说:但做好事,莫问前程。

小 结(二)明确何为“好学”?

孔子好学,更爱好学之人。孔子三千弟子,独一个弟子受孔子的倍加称赞。更称好学之人,独此一个!那就是颜回!那么,孔子认为,怎样才能称是好学之人呢?(请结合第7、8章语段,用自己的话来概述)

好学之人,就应该不受限于外界环境,不管贫穷还是富有,都能够体会到学习的乐趣。勤做事慎言语,并靠近有道德的人来弥补不足。做到这些,才能像颜回一样,不随便迁怒于他人,做事不犯同样的错误,成为真正的好学之人。

5【原文】子曰:“恭而无礼则劳,慎而无礼则葸,勇而无礼则乱,直而无礼则绞。君子笃于亲,则民兴于仁,故旧不遗,则民不偷。”

【译文】孔子说:“只是恭敬而不以礼来指导,就会徒劳无功;只是谨慎而不以礼来指导,就会畏缩拘谨;只是勇猛而不以礼来指导,就会犯上作乱;一味直率而不拿礼来节制,就会急切而伤人。在上位的人如果厚待自己的亲属,老百姓当中就会兴起仁的风气;君子如果不遗弃老朋友,老百姓就不会对人冷漠无情了。”

6【原文】子夏曰:“贤贤易色;事父母,能竭其力;事君,能致其身;于朋友交,言而有信。虽曰未学,吾必谓之学矣。”

【译文】子夏说:“要发自内心地崇敬贤德的人;侍奉父母,能把自己的全部的力量拿出来;侍奉国君,能够献出自己的生命;和朋友交往,说的话要有信用。(这样的人)虽然说他没有去学习(文化知识),我一定要说他已经学习了。”

10【原文】子曰:“弟子入则孝,出则弟,谨而信,泛爱众,而亲仁,行有余力,则以学文。”

【译文】孔子说:“弟子们在父母跟前,就孝顺父母;出门在外,要顺从师长,言行要谨慎,要诚实可信,寡言少语,要广泛地去爱众人,亲近那些有仁德的人。这样躬行实践之后,还有余力的话,就再去学习古代文献知识。”

【评析】本章提到孝悌的问题。孔子要求弟子们首先要致力于孝悌、谨信、爱众、亲仁,培养良好的道德观念和道德行为,如果还有闲暇时间和余力,则用以学习古代典籍,增长文化知识。这表明,孔子的教育是以道德教育为中心,重在培养学生的德行修养,而对于书本知识的学习,则摆在第二位。

可见,孔子办教育,把培养学生的道德观念放在第一位,而文化学习只是第二位的。

11【原文】陈亢问于伯鱼曰:“子亦有异闻乎?”对曰:“未也。尝独立,鲤趋而过庭。曰:‘学诗乎?’对曰:‘未也’。‘不学诗,无以言。’鲤退而学诗。他日又独立,鲤趋而过庭。曰:‘学礼乎?’对曰:‘未也’。‘不学礼,无以立。’鲤退而学礼。闻斯二者。”陈亢退而喜曰:“问一得三。闻诗,闻礼,又闻君子之远其子也。”

【译文】陈亢问伯鱼:“你在老师那里听到过什么特别的教诲吗?”伯鱼回答说:“没有呀。有一次他独自站在堂上,我快步从庭里走过,他说:‘学《诗》了吗?’我回答说:‘没有。’他说:‘不学诗,就不懂得怎么说话。’我回去就学《诗》。又有一天,他又独自站在堂上,我快步从庭里走过,他说:‘学礼了吗?’我回答说:‘没有。’他说:‘不学礼就不懂得怎样立身。’我回去就学礼。我就听到过这两件事。”陈亢回去高兴地说:“我提一个问题,得到三方面的收获,听了关于《诗》的道理,听了关于礼的道理,又听了君子不偏爱自己儿子的道理。”

【评点】孔子对孔鲤的两次教诲其实是点明了学习的主要内容是学礼、修身。

(三)孔子所说的“学”的基本内容是什么?跟我们现在所说的“学”内涵有没有不同?

1.六言:仁、知、信、直、勇、刚(原文4)

2. 仁、礼、文(原文5.6.10)

3.《诗》、《礼》 (原文11)

基本内容

1) 道德修养(修身)

6、“子夏曰:“贤贤易色,事父母能竭其力,事君能致其身,与朋友交言而有信。虽曰未学,吾必谓之学矣。”末句“虽曰未学,吾必谓之学矣。”

分析:贤贤易色——尊重有才德的人而看轻女色(孔子和他的弟子们常常把女色看成是美德的对立面,要求人们崇尚、爱好美德,而克制自己的私欲))

道德修养(修身)

重才轻色——完善自身

侍奉父母——竭尽全力

侍奉君上——不惜性命

对待朋友——诚实守信

小结:也就是说,孔老夫子告诉我们,学习,首先要学习做人,做一个有道德修养之人。这些修养,将体现在你平时的一言一行中,躬身实践,方为检验的标准!以修养养性为根本,而后有余力才学习礼乐规范和文化知识。

第10章 子曰:“弟子入则孝,出则弟,谨而信,泛爱众,而亲仁。行有余力,则以学文。”

分析:此句提到的,年轻人首先要学会孝悌之义、谨慎诚实、爱众亲仁!而后还有力量,才学习礼乐制度和文化知识。(学会做人的重要性)

(2)学礼,以礼规范

5 “子曰:'恭而无礼则劳,慎而无礼则蒽,勇而无礼则乱,直而无礼则绞.'讲礼的重要性,任何人情,为政,做人,都'不以礼节之,亦不可行也'.”

11“不学《诗》,无以言。”“不学《礼》,无以立。”

4(六言六蔽)“好仁不好学,其蔽也愚;好知不好学,其蔽也荡;好信不好学,其蔽也贼;好直不好学,其蔽也绞;好勇不好学,其蔽也乱;好刚不好学,其蔽也狂。”

(学六言,去六蔽)六言(即仁、知、信、直、勇、刚),也就是六种德行。

从以上的文段,我们了解到,一个人的品质是要通过努力学习去完善的, 如果不加强学习,不善于运用,即使你有仁,智,信,直,勇,刚这样的美德,也照样会出现大的弊病,害人害己。

小结:通过学习,我们知道,施行德行,适时适度,方为真君子!而它的衡量标准就是礼。礼是各种执政行事的准则,同时也是个体为人做事的尺度,否则就会疲劳、伤人、懦弱、动乱。

换句话说,我们注重个人道德修养,还要注重以礼来规范,这样,才能立身处世、立足于社会。

所以说,“修身”和“学礼”,两者是不可分的。“修身”应有“礼”的规范,而“学礼”的最终目的也是为了更好地“修身”。

对现实生活的启示

从文章可知,孔子所侧重的学习,在于“修身”与“学礼”。这个跟我们现代的教育有了很大的区别。社会发展了,科学进步了,单纯的修身养性,学礼治国,显然不够合适。于是,我们越来越注重学习科学文化知识和技能,成就高科技生活。那么,孔子的教学思想,是否已经不受用了呢?这让我们不得不思考,现代社会中,学习先进的技能和培养良好的品德,孰轻孰重?

青少年问题之一:高科技犯罪 专家认为犯案的青少年都有一种相同的轨迹:沉溺于电子游戏机—说谎、逃学、偷家里的钱—到社会上偷窃抢劫。

我国青少年违法犯罪正在向低龄化趋势发展。据有关方面提供的资料,青少年利用高科技犯罪的手段有:信用卡诈骗;盗用他人因特网账号和密码非法获利;破坏证券市场计算机信息系统,非法牟取暴利;利用计算机非法窃取信息,侵犯商业秘密;制造电脑病毒,攻击他人网络等。

我们忽视的,正是千百年来我们的先贤们所追崇的修身养性。

现今的教育,忽视了培养学生美好的德行。从小学,就忽视思想品德课,重点学习主科目,这正是高科技生活下的矛盾。古谚说:少成若天性,习惯成自然。正邪雅俗,大多是以小时候一念之差分开的。

很多人从小就接受这样的教育, 父母说:“你好好学,考不上大学没有饭吃。”而老师又说:“现在大学毕业也找不到好工作了,你最好考研、出国。”问题是,知识长了,道德反而缺了。

学习先进的知识技能固然能够使我们成才,为我们带来丰厚的物质财富,让我们过上安逸的生活。但是,学会做人,这是每一个人都要面对的问题。不管你拥有多少知识和财富,如果不懂得做人的道理,那你就不会获得真正的成功和幸福。

总结:

孔老夫子告诉我们的,恰恰就是怎样寻找我们遗失的道德修养。所谓 “高山仰止,景行行止。”虽不能至,然心向往之。我们今天读论语,看到的就是这样一个像高山一般令人瞻仰,像大道一般让人遵循,拥有崇高道德的孔圣人形象。尽管不能达到孔圣人的品行境界,但是我们内心向往,并以之共勉,不也就无憾了吗!

同课章节目录