部编版语文九上第二单元课件-9.精神的三间小屋 课件(29张PPT)

文档属性

| 名称 | 部编版语文九上第二单元课件-9.精神的三间小屋 课件(29张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 302.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-05-14 15:52:41 | ||

图片预览

文档简介

课件29张PPT。毕淑敏精神的三间小屋目录学习目标01导入课文,激趣引思02初读课文,畅谈感受03合作探究,披文入情04对照梳理,积累运用05学习目标1.理解“精神的三间小屋”的深刻内涵及其关系。

2.引导学生关注自身心灵,提升精神境界。

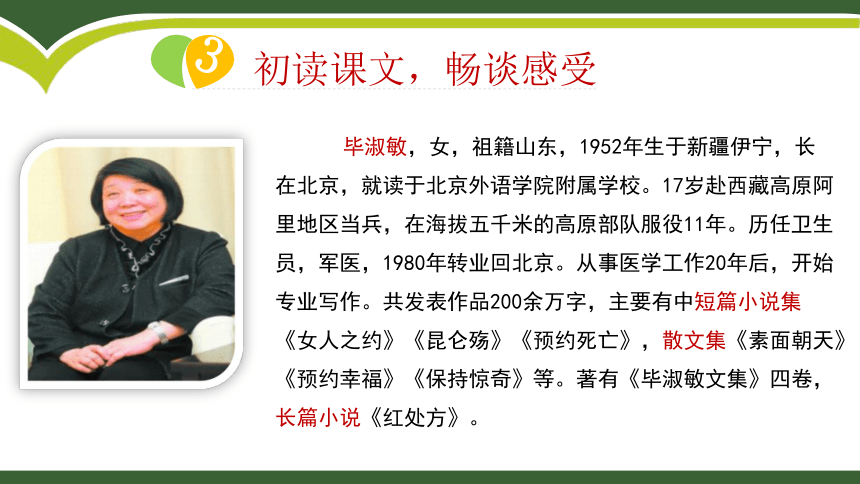

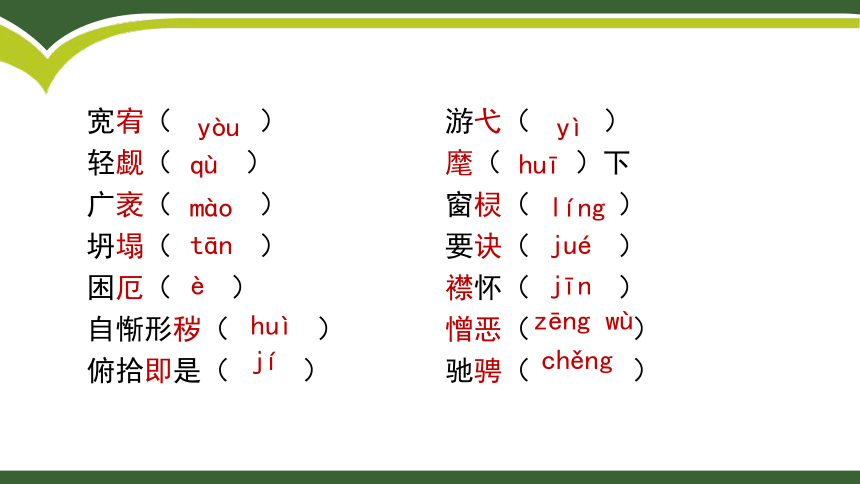

3.品味文章独具美学风范的语言,受到美的陶冶。1我们生活的世界,按常规来看,可以被称为三维空间。空间如此广阔,时间如此漫长,不是我们这些弱小的生命体能够体会得到的。但是,我们人类除了拥有物质世界,还拥有心灵世界,它能够穿越一切空间和时间,造就一种永恒的力量。那么,人的心灵是如何发挥这种作用的呢?那就必须要给人的心灵活动以空间。今天我们就来学习毕淑敏的《精神的三间小屋》。导入课文,激趣引思2毕淑敏,女,祖籍山东,1952年生于新疆伊宁,长在北京,就读于北京外语学院附属学校。17岁赴西藏高原阿里地区当兵,在海拔五千米的高原部队服役11年。历任卫生员,军医,1980年转业回北京。从事医学工作20年后,开始专业写作。共发表作品200余万字,主要有中短篇小说集《女人之约》《昆仑殇》《预约死亡》,散文集《素面朝天》 《预约幸福》《保持惊奇》等。著有《毕淑敏文集》四卷,长篇小说《红处方》。初读课文,畅谈感受3曾获庄重文文学奖、小说月报第四、五、六届百花奖、当代文学奖、北京文学奖、昆仑文学奖、解放军文艺奖、青年文学奖、台湾第16届中国时报文学奖、台湾第17届联合报文学奖等各种文学奖30余次。国家一级作家,内科主治医师。毕淑敏真正取得全国性声誉是在短篇小说《预约死亡》发表后,这篇作品被誉为是“新体验小说”的代表作,它以作者在临终关怀医院的亲历为素材,对面对死亡的当事者及其身边人的内心进行了探索,行文十分精彩。宽宥( ) 游弋( )

轻觑( ) 麾( )下

广袤( ) 窗棂( )

坍塌( ) 要诀( )

困厄( ) 襟怀( )

自惭形秽( ) 憎恶( )

俯拾即是( ) 驰骋( )yòuyìqùhuīmàolíngtānjuéèjīnhuìzēng wùjíchěng鸠占鹊巢:

自惭形秽:

不知所措:

林林总总:

俯拾即是:比喻强占他人的居处。原指因自己的容貌举止不如别人而感到惭愧,后泛指自愧不如别人。措,安置,处理。不知道怎么办才好,形容遭受困窘或处境为难时心神慌乱。林林,众多的样子;总总,众多而杂乱的样子。形容杂乱众多。俯,低头,弯腰;即,就。只要低下头来捡取,到处都是。形容多而易得。坍塌:

广袤:

襟怀:

李代桃僵:

驰骋:

形销骨立:崩塌。开阔,广阔。胸襟;胸怀;心胸。李树代替桃树而死。原比喻兄弟互相帮助,后借指以此代彼或代人受过。①骑马奔跑,奔驰。②自由地或随意地到处走动,漫游。形容身体极其消瘦。分析文章结构,理清作者思路。第一部分(1-6):引出话题如何布置我们的心灵空间,即建设“精神小屋”。第二部分(7-17):明确人们的精神世界里应该建立“三间小屋”。第三部分(18-19):指出把精神的三间小屋建筑得美观结实的条件,并希望在此基础上把小屋扩建成精神大厦。第1层(7-8):分析如何建立第一间精神小屋,即盛放着爱和恨的小屋。

第2层(9-13):分析如何建立第二间精神小屋,即盛放着事业的小屋。

第3层(14-17):分析如何建立第三间精神小屋,即安放我们自身的小屋。合作探究,披文入情41.第1-6段写的是什么?与后文写的精神的三间小屋有什么关联?第1-3段:是全文的引子,表达了作者对两句名言的感慨与思考。引出对精神空间的理解。

第4-6段:由身体活动的空间引出对人心灵活动的空间的思考。2.作者认为应该修建三间精神小屋的原因是什么?为了给精神建立栖息地,使人生健康、美丽、庄严、伟大、真诚、完满、永恒。3.第一间精神小屋是什么样的?作者是怎样描述的?第一间,盛着我们的爱与恨。作者首先选用两组带有对立情感的排比句,说明这种对比鲜明的爱和恨会将小屋挤得满满的,接着又用了几个比喻句形象地写出人生爱恨交织的经历。接下来用一个假设句,告诉人们精神的小屋应多装爱。这一部分充分体现了作者如大地、海洋、天空般博大的胸怀。4.第一间小屋中有爱也有恨,作者希望我们如何处理它们的关系?爱和恨 打扫 让心中充满爱(健康的小屋)5.第二间小屋盛放我们的事业,作者是怎样描述的?作者先列出一组庞大的数字,让人们树立一个对事业的时间概念。揭示出一个道理:不要小看人们所从事的事业对人产生的深远影响。并告诫人们适合自己的事业要自己寻找,只有规划好自己的事业,才能使事业和人生相得益彰。如何寻找适合自己的事业?我们可以这样来理解:首先是寻找阶段,站在高处向远方望去,高瞻远瞩,确立远大目标。其次是耕耘阶段,再苦再累,在所不惜,只要努力达成目标。最后是收获阶段,已经为追寻目标精疲力竭,快要放弃时,却在最不起眼的地方获得了成功。6.在描绘第二间小屋时,作者用了一个成语“鸠占鹊巢”,结合文章,文中“鹊”指的是什么?“鸠”指的是什么?“鸠占鹊巢”在文中表达的意思是什么?“鹊”指的是“事业”。“鸠”指的是“事业之外的赘生物”。“鸠占鹊巢”指的是事业之外的赘生物取代了事业的位置。7.如何才能让第二间精神小屋坚固优雅?事业 自我寻找选择自己适合和爱好的事业(努力向上的小屋)8.第三间小屋安放我们自身,作者是怎样描述的?作者首先用一个反问句引出下文,接着用了两个比喻句说明了我们的精神小屋没有自己的悲哀。告诫人们:做人不能迷失了自我。9.为什么作者说“在我们的小屋里,住着所有我们认识的人,唯独没有我们自己"?这是一个信息高度发达的社会,我们能从不同渠道接受各种纷繁复杂的信息,渐渐地有的人就被这个信息社会所同化了,常常随波逐流,用他人的观点来肯定事物的价值,常常以为众人所追求的就是他们自己想要的。于是别人的思想、外在的信息代替了他们自己的思想,使他们成为缺乏思想和思考的人。10.如果我们的精神小屋不住着自己,会出现什么情况?“如果真是那样,我们的精神小屋,不必等待地震和潮汐,在微风中就悄无声息地坍塌了。”我们的精神,将会孤独地在风雨中飘零。11.你认为在第三间精神小屋中应该怎样“安放我们自身"?自身思考拥有独立的思想(庄严、真诚的小屋)12.根据你的理解,谈谈“精神的三间小屋”之间的内在联系。三间小屋是一个整体,其中盛放我们自身的小屋是根本,是心灵大厦的基础,我们只有拥有自己的主见,才能明确自己所爱和所憎恨的,才懂得什么样的事业能带给我们真正的快乐。13.作者是怎样把一个个抽象的精神小屋写得具体、鲜明的?①修辞手法(找出比喻、拟人、排比等手法)。

②成语、词语的运用(找出你认为好的词语及句子)。14.概括第18、19段的内容。总结全文,指出建立精神栖息地是我们的义务和权利,提出扩大精神空间的建议。这是一篇集议论、描写、抒情于一体的说理性散文,文章通过对精神的三间小屋的描写、议论、抒情,表现了关注个性、关注自我、关注人的精神生活的思想。对照梳理,积累运用51. 有人认为三间小屋之间是并列平行关系,你同意吗?情感、事业、自身是密不可分的。爱恨之情,是精神的原动力,“三十功名尘与土,八千里路云和月”的岳飞,“我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑”的谭嗣同以及“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”的鲁迅,不都是在爱国情感驱使下完成宏图伟业、实现人生价值的吗?所以情感是精神的基石,事业是精神的支撑,自身则是精神的栖息地。“虽九死其犹未悔”的屈原,“不为五斗米折腰”的陶潜,“安能摧眉折腰事权贵”的李白,为了真理而献出生命的布鲁诺不都开辟了自己的精神圣地,让自己的精神小屋金光闪闪而彪炳千古吗?2.分析文章结构,体会“大中求小,小中见大”的精妙构思。人类情感丰富多彩,事业五色斑斓,对自身的认识也是逐渐拨云见日的,房屋虽“小”,可盛放的宝物却是无法用数字来计算的,作者是借几间小屋使大心具体化、形象化,这样大中求小,衬托呼应,既是作者行文的机智,更是作者谦逊人格的体现。三间小屋组成了作者辽阔的精神世界,如果人人都能像毕淑敏那样建造好自己的精神小屋,间间累积,势必会矗起一栋民族的精神大厦!3.文章最后两个自然段,作者是如何总括全文,集中发表议论的?第18段,作者首先指出建立精神的栖息地,是我们的义务和权利。接下来用一组排比句加以说明:“我们可以不美丽,但我们健康。我们可以不伟大,但我们庄严。我们可以不完满,但我们努力。我们可以不永恒,但我们真诚。”字里行间表现出作者对美好人性和健康人格的期盼。第19段,作者最后提议:当自己的精神小屋建筑得美观结实、储物丰富之后,还要增修新舍,矗立起我们精神的大厦,开拓我们的精神旷野。

2.引导学生关注自身心灵,提升精神境界。

3.品味文章独具美学风范的语言,受到美的陶冶。1我们生活的世界,按常规来看,可以被称为三维空间。空间如此广阔,时间如此漫长,不是我们这些弱小的生命体能够体会得到的。但是,我们人类除了拥有物质世界,还拥有心灵世界,它能够穿越一切空间和时间,造就一种永恒的力量。那么,人的心灵是如何发挥这种作用的呢?那就必须要给人的心灵活动以空间。今天我们就来学习毕淑敏的《精神的三间小屋》。导入课文,激趣引思2毕淑敏,女,祖籍山东,1952年生于新疆伊宁,长在北京,就读于北京外语学院附属学校。17岁赴西藏高原阿里地区当兵,在海拔五千米的高原部队服役11年。历任卫生员,军医,1980年转业回北京。从事医学工作20年后,开始专业写作。共发表作品200余万字,主要有中短篇小说集《女人之约》《昆仑殇》《预约死亡》,散文集《素面朝天》 《预约幸福》《保持惊奇》等。著有《毕淑敏文集》四卷,长篇小说《红处方》。初读课文,畅谈感受3曾获庄重文文学奖、小说月报第四、五、六届百花奖、当代文学奖、北京文学奖、昆仑文学奖、解放军文艺奖、青年文学奖、台湾第16届中国时报文学奖、台湾第17届联合报文学奖等各种文学奖30余次。国家一级作家,内科主治医师。毕淑敏真正取得全国性声誉是在短篇小说《预约死亡》发表后,这篇作品被誉为是“新体验小说”的代表作,它以作者在临终关怀医院的亲历为素材,对面对死亡的当事者及其身边人的内心进行了探索,行文十分精彩。宽宥( ) 游弋( )

轻觑( ) 麾( )下

广袤( ) 窗棂( )

坍塌( ) 要诀( )

困厄( ) 襟怀( )

自惭形秽( ) 憎恶( )

俯拾即是( ) 驰骋( )yòuyìqùhuīmàolíngtānjuéèjīnhuìzēng wùjíchěng鸠占鹊巢:

自惭形秽:

不知所措:

林林总总:

俯拾即是:比喻强占他人的居处。原指因自己的容貌举止不如别人而感到惭愧,后泛指自愧不如别人。措,安置,处理。不知道怎么办才好,形容遭受困窘或处境为难时心神慌乱。林林,众多的样子;总总,众多而杂乱的样子。形容杂乱众多。俯,低头,弯腰;即,就。只要低下头来捡取,到处都是。形容多而易得。坍塌:

广袤:

襟怀:

李代桃僵:

驰骋:

形销骨立:崩塌。开阔,广阔。胸襟;胸怀;心胸。李树代替桃树而死。原比喻兄弟互相帮助,后借指以此代彼或代人受过。①骑马奔跑,奔驰。②自由地或随意地到处走动,漫游。形容身体极其消瘦。分析文章结构,理清作者思路。第一部分(1-6):引出话题如何布置我们的心灵空间,即建设“精神小屋”。第二部分(7-17):明确人们的精神世界里应该建立“三间小屋”。第三部分(18-19):指出把精神的三间小屋建筑得美观结实的条件,并希望在此基础上把小屋扩建成精神大厦。第1层(7-8):分析如何建立第一间精神小屋,即盛放着爱和恨的小屋。

第2层(9-13):分析如何建立第二间精神小屋,即盛放着事业的小屋。

第3层(14-17):分析如何建立第三间精神小屋,即安放我们自身的小屋。合作探究,披文入情41.第1-6段写的是什么?与后文写的精神的三间小屋有什么关联?第1-3段:是全文的引子,表达了作者对两句名言的感慨与思考。引出对精神空间的理解。

第4-6段:由身体活动的空间引出对人心灵活动的空间的思考。2.作者认为应该修建三间精神小屋的原因是什么?为了给精神建立栖息地,使人生健康、美丽、庄严、伟大、真诚、完满、永恒。3.第一间精神小屋是什么样的?作者是怎样描述的?第一间,盛着我们的爱与恨。作者首先选用两组带有对立情感的排比句,说明这种对比鲜明的爱和恨会将小屋挤得满满的,接着又用了几个比喻句形象地写出人生爱恨交织的经历。接下来用一个假设句,告诉人们精神的小屋应多装爱。这一部分充分体现了作者如大地、海洋、天空般博大的胸怀。4.第一间小屋中有爱也有恨,作者希望我们如何处理它们的关系?爱和恨 打扫 让心中充满爱(健康的小屋)5.第二间小屋盛放我们的事业,作者是怎样描述的?作者先列出一组庞大的数字,让人们树立一个对事业的时间概念。揭示出一个道理:不要小看人们所从事的事业对人产生的深远影响。并告诫人们适合自己的事业要自己寻找,只有规划好自己的事业,才能使事业和人生相得益彰。如何寻找适合自己的事业?我们可以这样来理解:首先是寻找阶段,站在高处向远方望去,高瞻远瞩,确立远大目标。其次是耕耘阶段,再苦再累,在所不惜,只要努力达成目标。最后是收获阶段,已经为追寻目标精疲力竭,快要放弃时,却在最不起眼的地方获得了成功。6.在描绘第二间小屋时,作者用了一个成语“鸠占鹊巢”,结合文章,文中“鹊”指的是什么?“鸠”指的是什么?“鸠占鹊巢”在文中表达的意思是什么?“鹊”指的是“事业”。“鸠”指的是“事业之外的赘生物”。“鸠占鹊巢”指的是事业之外的赘生物取代了事业的位置。7.如何才能让第二间精神小屋坚固优雅?事业 自我寻找选择自己适合和爱好的事业(努力向上的小屋)8.第三间小屋安放我们自身,作者是怎样描述的?作者首先用一个反问句引出下文,接着用了两个比喻句说明了我们的精神小屋没有自己的悲哀。告诫人们:做人不能迷失了自我。9.为什么作者说“在我们的小屋里,住着所有我们认识的人,唯独没有我们自己"?这是一个信息高度发达的社会,我们能从不同渠道接受各种纷繁复杂的信息,渐渐地有的人就被这个信息社会所同化了,常常随波逐流,用他人的观点来肯定事物的价值,常常以为众人所追求的就是他们自己想要的。于是别人的思想、外在的信息代替了他们自己的思想,使他们成为缺乏思想和思考的人。10.如果我们的精神小屋不住着自己,会出现什么情况?“如果真是那样,我们的精神小屋,不必等待地震和潮汐,在微风中就悄无声息地坍塌了。”我们的精神,将会孤独地在风雨中飘零。11.你认为在第三间精神小屋中应该怎样“安放我们自身"?自身思考拥有独立的思想(庄严、真诚的小屋)12.根据你的理解,谈谈“精神的三间小屋”之间的内在联系。三间小屋是一个整体,其中盛放我们自身的小屋是根本,是心灵大厦的基础,我们只有拥有自己的主见,才能明确自己所爱和所憎恨的,才懂得什么样的事业能带给我们真正的快乐。13.作者是怎样把一个个抽象的精神小屋写得具体、鲜明的?①修辞手法(找出比喻、拟人、排比等手法)。

②成语、词语的运用(找出你认为好的词语及句子)。14.概括第18、19段的内容。总结全文,指出建立精神栖息地是我们的义务和权利,提出扩大精神空间的建议。这是一篇集议论、描写、抒情于一体的说理性散文,文章通过对精神的三间小屋的描写、议论、抒情,表现了关注个性、关注自我、关注人的精神生活的思想。对照梳理,积累运用51. 有人认为三间小屋之间是并列平行关系,你同意吗?情感、事业、自身是密不可分的。爱恨之情,是精神的原动力,“三十功名尘与土,八千里路云和月”的岳飞,“我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑”的谭嗣同以及“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”的鲁迅,不都是在爱国情感驱使下完成宏图伟业、实现人生价值的吗?所以情感是精神的基石,事业是精神的支撑,自身则是精神的栖息地。“虽九死其犹未悔”的屈原,“不为五斗米折腰”的陶潜,“安能摧眉折腰事权贵”的李白,为了真理而献出生命的布鲁诺不都开辟了自己的精神圣地,让自己的精神小屋金光闪闪而彪炳千古吗?2.分析文章结构,体会“大中求小,小中见大”的精妙构思。人类情感丰富多彩,事业五色斑斓,对自身的认识也是逐渐拨云见日的,房屋虽“小”,可盛放的宝物却是无法用数字来计算的,作者是借几间小屋使大心具体化、形象化,这样大中求小,衬托呼应,既是作者行文的机智,更是作者谦逊人格的体现。三间小屋组成了作者辽阔的精神世界,如果人人都能像毕淑敏那样建造好自己的精神小屋,间间累积,势必会矗起一栋民族的精神大厦!3.文章最后两个自然段,作者是如何总括全文,集中发表议论的?第18段,作者首先指出建立精神的栖息地,是我们的义务和权利。接下来用一组排比句加以说明:“我们可以不美丽,但我们健康。我们可以不伟大,但我们庄严。我们可以不完满,但我们努力。我们可以不永恒,但我们真诚。”字里行间表现出作者对美好人性和健康人格的期盼。第19段,作者最后提议:当自己的精神小屋建筑得美观结实、储物丰富之后,还要增修新舍,矗立起我们精神的大厦,开拓我们的精神旷野。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)