鲁人版选修 《史记选读》之《垓下之战》课件 (共25张)

文档属性

| 名称 | 鲁人版选修 《史记选读》之《垓下之战》课件 (共25张) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 22.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-04-26 09:00:17 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

垓下之战

一

二

三

疏通文意,体味情境、感受人物内心世界。

学习目标

掌握文中重点的文言知识,如通假字、词类活用、一词多义、特殊句式等。

品味文本的文学色彩,领悟人物审美价值。

项王已约(订立约定),乃引兵解(涣散,松弛)而东(名作状,向东)归。

汉欲西(名作状,向西)归,张良、陈平说曰:“汉有天下太半,而(递进,而且)诸侯皆附之。楚兵罢(通“疲”,疲惫)食尽,此天亡楚之时也(判断句),不如因(介词,利用,趁着)其机而(承接,就)遂取之。今释弗击,此所谓‘养虎自遗患’也(判断句)。”汉王听之。汉五年,汉王乃(副词,于是)追项王至阳夏南,止(使…停止)军,与淮阴侯韩信、建成侯彭越期会(约定日期会合)而(连词,表目的)击楚军。至固陵,而(转折,却)信、越之兵不会。楚击汉军,大破之。汉王复入壁(营垒),深(形作动,深挖)堑(壕沟)而(连词,表目的)自守。

垓下之战

个

1.上面的课文两次写到项羽,其目的分别是什么?

①守约定,无意在战争。②勇武过人,实力强大。

2.汉王面临怎样的处境?

①违背盟约,陷入被动;②盟友失信,陷入孤立。

①

②

谓张子房曰:“诸侯不从约,为之奈何?”对曰:“楚兵且(将要)破(被动句),信、越未有分地,其不至固宜(应该,有道理)。君王能与(之)共分天下,今可立致(使…来)也。即不能,事未可知也。君王能自(介词,从)陈以东傅(通“附”附着,靠近)海,尽与韩信;睢阳以北至穀城,以与彭越;使各自为战,则楚易败也。”汉王曰:“善。”于是乃发(派遣)使者告韩信、彭越曰:“并力击楚。楚破,自陈以东傅海与齐王,睢阳以北至穀城与彭相国。”使者至,韩信、彭越皆报曰:“请(敬辞,请允许)今进兵。”韩信乃从齐往,刘贾军从寿春并行,屠城父,至垓下。大司马周殷叛楚,以舒屠六,举(发动)九江兵,随刘贾、彭越皆会(于)垓下,诣(到…去,逼近)项王。

以上课文主要写汉王和张良的谋划和行动,出现在《项羽本纪》中有什么作用?

垓下之战

①在人物塑造上,用张良的智谋反衬出项羽的有勇无谋,预示人物命运。

②在情节发展上,写项王众叛亲离,处于孤立无援的地步,这是他走向衰弱的开始。

垓下之战

交代了垓下之战前项羽所面临的不利形势。在刘邦君臣的精心策划下,项羽处于各路豪杰的合击之下,形势万分危急。

项羽:

第一部分(1~2自然段)

憨厚和勇武 逊于谋略

③项王军壁(名作动,扎营垒)(于)垓下,兵少食尽,汉军及诸侯兵围之数重。夜闻汉军四面皆楚歌(名作动,唱起楚歌),项王乃(副词,就)大惊曰:“汉皆已得楚乎?是(这)何楚人之(这么)多也!”项王则夜起,饮(于)帐中。有美人名虞,常幸(受宠)从;骏马名骓,常骑之。于是项王乃悲歌慷慨(情绪激昂),自为诗曰:“力拔(拔起,撼动)山兮气盖世,时不利兮骓不逝(奔驰)。骓不逝兮可奈何,虞兮虞兮奈若(你)何!”歌数阕,美人和之。项王泣数行下,左右(古今异义词,近侍)皆泣,莫能仰视。

垓下之战

1.这里写项王“大惊”有什么作用?

①项王疏于谋略,没有看清地对手的诡计。②渲染了危机,制造了悲凉气氛,意识到失败,为诀别虞姬提供了背景。

2.体味霸王项羽悲歌慷慨时的心态。

①我勇武过人,天下无双。②但是,天时对我不利,众叛亲离,竟然连自己的爱妃都保护不了。③为什么?

垓下之战

四面楚歌之下诀别虞姬,表现末路英雄多情而又无可奈何的心境。

第二部分(第3段)

项羽:

悲而不屈。

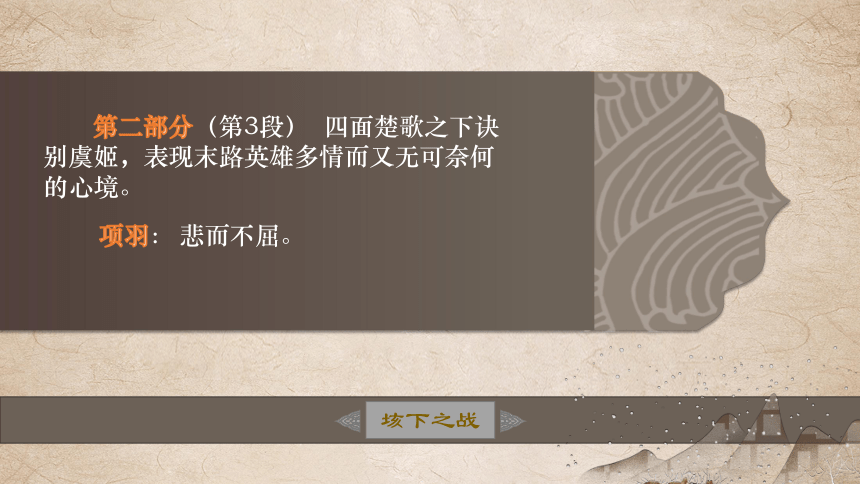

④于是项王乃上马骑,麾下(部下)壮士骑从者(定语后置)八百余人,直夜(半夜)溃围南出,驰走(逃跑)。平明(天快亮的时候),汉军乃(副词,才)觉之,令骑将灌婴以(动词,带领)五千骑追之。项王渡淮,骑能属(跟从)者(定语后置)百余人耳。项王至阴陵,迷失道,问一田父,田父绐(欺骗)曰“左”。左,乃陷(于)大泽中。以(因为)故汉追及之。项王乃复引兵而东(名作动,向东逃跑),至东城,乃(副词,只,仅仅)有二十八骑。汉骑追者(定语后置)数千人。项王自度(估计)不得脱。谓其骑曰:“吾起兵至今八岁矣,身七十余战,所当(对阵)者破,所击者服,未尝败北(失败),遂霸有天下。然今卒(最终)困于此,此天之亡我,非战之罪也(判断句)。

1.说一说“田父绐之”的作用。

垓下之战

①项羽已失去民心。②轻信田父,有勇无谋。③本来可以逃脱,却又让汉军追上,催化了项羽“天之亡我,非战之罪”的判断。

2.梳理项羽“天之亡我,我非战之罪”判断的由来。

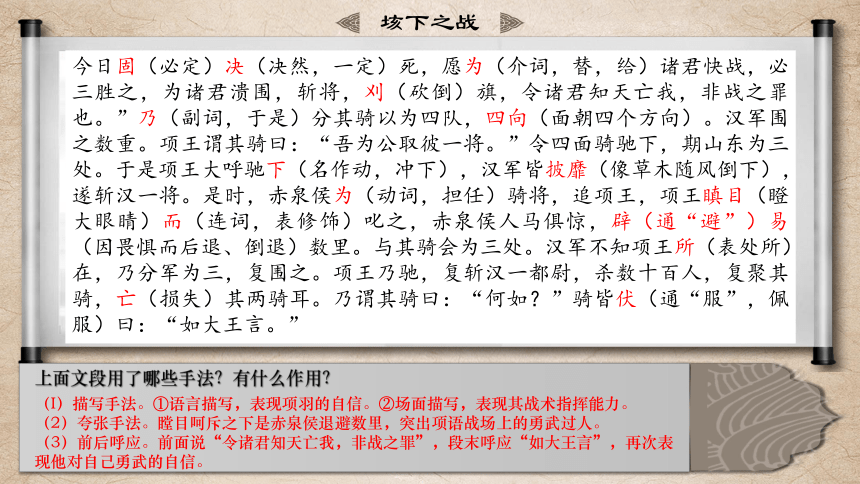

今日固(必定)决(决然,一定)死,愿为(介词,替,给)诸君快战,必三胜之,为诸君溃围,斩将,刈(砍倒)旗,令诸君知天亡我,非战之罪也。”乃(副词,于是)分其骑以为四队,四向(面朝四个方向)。汉军围之数重。项王谓其骑曰:“吾为公取彼一将。”令四面骑驰下,期山东为三处。于是项王大呼驰下(名作动,冲下),汉军皆披靡(像草木随风倒下),遂斩汉一将。是时,赤泉侯为(动词,担任)骑将,追项王,项王瞋目(瞪大眼睛)而(连词,表修饰)叱之,赤泉侯人马俱惊,辟(通“避”)易(因畏惧而后退、倒退)数里。与其骑会为三处。汉军不知项王所(表处所)在,乃分军为三,复围之。项王乃驰,复斩汉一都尉,杀数十百人,复聚其骑,亡(损失)其两骑耳。乃谓其骑曰:“何如?”骑皆伏(通“服”,佩服)曰:“如大王言。”

垓下之战

上面文段用了哪些手法?有什么作用?

(I)描写手法。①语言描写,表现项羽的自信。②场面描写,表现其战术指挥能力。

(2)夸张手法。瞠目呵斥之下是赤泉侯退避数里,突出项语战场上的勇武过人。

(3)前后呼应。前面说“令诸君知天亡我,非战之罪”,段末呼应“如大王言”,再次表现他对自己勇武的自信。

垓下之战

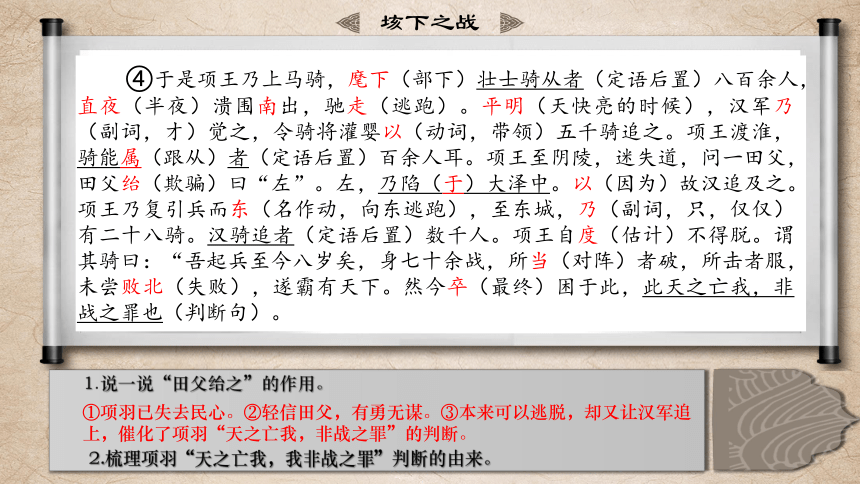

第三部分(第4段)

项羽:

写快战东城。

①写突围失道,轻信老农,陷入大泽之中,表现其有勇无谋。②写自认兵败被围乃“天之亡我,非战之罪”,表现其恃勇自负。③写东城快战,连斩敌将,说到做到,令部下叹服,展现其勇猛无敌、所向披靡的英姿。

恃强自信 、败而不服

谢谢大家

项王已约,乃引兵解而东归。

汉欲西归,张良、陈平说曰:“汉有天下太半,而诸侯皆附之。今释弗击,此所谓‘养虎自遗患’也。”汉王听之。

一

二

三

疏通文意,体味情境、感受人物内心世界。

学习目标

掌握文中重点的文言知识,如通假字、词类活用、一词多义、特殊句式等。

品味文本的文学色彩,领悟人物审美价值。

⑤于是项王乃(副词,就)欲东(名作状,往东)渡乌江。乌江亭长舣(yǐ,使船靠岸)船待,谓项王曰:“江东虽(连词,虽然)小,地方(古今异义词,土地方圆)千里,众数十万人,亦足王(名作动,称王)也。愿大王急渡。今独(副词,只有)臣有船,汉军至,无以(没有……的办法)渡。”项王笑曰:“天之亡我,我何渡为(句末语气词,呢)!且(连词,况且)籍与江东子弟八千人渡江而(连词,表承接)西(名作动,西征),今无一人还,纵(即使)江东父兄怜(怜爱、怜惜)而(连词,表因果)王(名词使动,让……称王)我,我(以)何面目见之(省略句)?纵彼不言,籍独(副词,难道)不愧于心乎(介词结构后置)?

垓下之战

“四面楚歌”是汉军制造的已占领江东的假象,以使项羽放弃幻想;而乌江亭长明确告诉项羽江东父老仍在。此时的项羽仍有东山再起的机会,为什么他没有渡江?

此时的项羽已经放弃了直接功利性的追求,完全沉迷于自己的固执的见解和内心的情感中。从文学上讲,作者的人物塑造进入了一个审美的情感世界。一是他执着于“宿命论”必然导致悲剧结局,但内心又不屈服;,二是他作为英雄的荣誉、尊严和人格血性,他有耻而知愧。

乃谓亭长曰:“吾知公长者(古今异义词,有德行的人)。吾骑此马五岁,所当(对阵)无敌,尝(曾经)一日行千里,不忍杀之(代词,它),以(之)赐公(省略句)。”乃(副词,于是)令骑皆下马步行,持短兵(兵器 )接战。独(单独、独自)籍所杀汉军数百人。项王身(自身)亦被(遭受)十余创(chuāng)。顾(回头)见汉骑司马吕马童,曰:“若(代词,你)非吾故人(旧相识)乎?”马童面之(面对他),指(指给…看)王翳曰:“此项王也(判断句)。”项王乃曰:“吾闻汉购(悬赏)我头(以)千金,邑万户(省略句),吾为(动词,送给)若德(恩德,此译作,好处)。乃自刎而死。

垓下之战

这一段文字主要写了两次赏赐,第一次是对长者的赏赐(以赐公),第二次是对“故人”的赏赐(吾为若德)。这有什么作用?

骏马赐亭长,表现对长者的尊重和褒扬;头颅赐故人,表现对于对手的慷慨。无论是对于长者还是敌人,都是以赏赐的方式对待,都是一种居高临下重恩重赐者的姿态,突出的都是他的英雄地位,表现的是他的英雄的荣誉和尊严。项羽是一个连死都要死出英雄气概的人。

王翳取其头,余骑相蹂践(踩踏,践踏)争项王,相杀者数十人。最其后,郎中骑杨喜,骑司马吕马童,郎中吕胜、杨武各得其一体(肢体)。五人共会其体,皆是(正好都对)。故(连词,所以)分其地为五:封吕马童为(动词,担任)中水侯,封王翳为杜衍侯,封杨喜为赤泉侯,封杨武为吴防侯,封吕胜为涅阳侯。

垓下之战

司马迁写抢夺项羽尸体的过程很具“春秋手法”色彩,这样写有什么好处?

这样写表现的是汉骑将的见利忘义、为利禄而丧失性命的卑劣人格,这和项羽的英雄气概形成鲜明对照,起到良好的反衬作用。

垓下之战

第四部分(第5段)

项羽:

写乌江自刎,①是因愧对江东父老,不肯渡江南逃;②是将宝马送给乌江亭长;③是将自己的头赠给了敌人而自杀。

知耻重义 重荣誉和尊严

⑥项王已死,楚地皆降汉,独(只有)鲁不下(名作动,被攻下)。汉乃引(带领)天下兵欲屠之,为(连词,因为)其守礼义,为主死节(为了主人,用生命来固守节操),乃持项王头视(通“示”,给……看)鲁,鲁父兄乃(副词,才)降。始,楚怀王初封项籍为鲁公,及(介词,等到)其死,鲁最后下(被动句),故(所以)以(介词,用)鲁公礼葬项王(于)穀城(省略句)。

垓下之战

项羽最终是以鲁公礼来被安葬的,按照《史记》的编写体例,应该把它安排在“世家”当中,司马迁为什么把他安排在记载帝王事迹的“本纪”之中?

第一,虽然项羽没有称帝,但是在一段时间中他确实为天下之主,封疆裂土,分封诸侯。第二,体现了司马迁项羽的英雄精神的赞扬和评价人物的标准,即不以成败论英雄。

垓下之战

第五部分(第6段)尾声。①鲁地为主死节,坚持不降,表现项羽深受鲁地百姓拥戴。②交代项羽的葬礼。

垓下之战

1.本单元的主题是“英雄悲歌”。结合课本内容,探讨项羽这个悲剧人物的特色。

提示:

①要解答这个问题,关键要抓住悲剧特色,也就是说项羽的悲剧人生和其它人的悲剧人生的区别。

②从文学价值来说,人物形象的创新就是要写出与前人不同的人物,而人物的核心在于人物的内心世界。项羽的内心世界和别的英雄有什么不同呢?

垓下之战

观点:

①“天之亡我,非战之罪”的宿命归因是其悲剧的思想根源。四面楚歌中诀别虞姬,让项羽顿然意识到,无可挽回的失败已经降临到头上,但他不明白,昔日的威力为什么失灵了呢?此时天地间一个无形的超人的主宰在他头脑中默默地出现了——“此天天之亡我,非战之罪。”为了证明这一点,他在突围的路上特意大奋神威,上演了东城快战大戏,来作为自己辉煌人生的落幕。

②项羽的悲剧色彩也在于他的有愧和知耻。面对乌江亭长,他停住了回江东的脚步。他的荣誉和尊严、他的人格和血性、他绝不苟且偷生的英雄骨气,让他放弃东山再起念头。

③项羽的悲剧色彩还在于他面对死亡的英雄气概。骏马赐亭长、头颅赐旧友,这种对末路的最后安排,表现出他至死仍是一个重恩赏赐者的姿态,有一种超越生死的英雄气概。

总之,“垓下之战”中的项羽是一个“认输而不服气”的末路英雄形象。

垓下之战

2.在《垓下之战》中,司马迁是通过哪些手法来塑造项羽这一形象的?

提示:

鲁迅评《史记》为“史家之绝唱,无韵之离骚”,是说它既是一部史学巨著,又是一部文学经典。本题考察的主要是它塑造人物的文学艺术手法。

垓下之战

①将人物放在极端的情景中来考察。

《垓下之战》并没有正面写两军对垒,是从这场战争的尾声入笔的,而这个尾声恰好就是项羽的末路,司马迁就要抓住英雄末路这一紧要关头来展现项羽的悲剧终结。在这种极端的环境当中,通过决别虞姬、东城快战、乌江自刎等一连串的大场景展现了霸王的风采,刻画出他的内心世界和不屈服、不低头、敢向上天抗争的英雄形象。

②用生动的细节描写来表现人物。

如,“项王泣数行下,左右皆泣,莫能仰视。”一方面是受项羽异常痛苦的感染,他的左右也因同情而跟着哭泣;一方面又怀着敬畏之情,不敢和他的目光相遇,怕伤了他的自尊。惟其如此,才能写出一个盖世英雄的哭。

垓下之战

③利用对照烘托的手法突出人物。

项羽守约,“引兵懈而东归”,和刘邦的背弃约定,发兵攻楚相对照,衬托项羽的憨厚守信。

项羽临死保持重赏赐的英雄气概,和众汉骑将见利忘义,争相践踏残杀形成鲜明对照,衬托项羽的对英雄荣誉和尊严看重。

④使用夸张手法来表现人物。

“项王瞠目而叱之,赤泉侯人马俱惊,辟易数里。”采用夸张手法来突出项王的勇武无双、叱咤风云。

请大家完成课后练习题,认真落实本课文言基础知识。

作业

谢谢大家

项王已约,乃引兵解而东归。

汉欲西归,张良、陈平说曰:“汉有天下太半,而诸侯皆附之。今释弗击,此所谓‘养虎自遗患’也。”汉王听之。

垓下之战

一

二

三

疏通文意,体味情境、感受人物内心世界。

学习目标

掌握文中重点的文言知识,如通假字、词类活用、一词多义、特殊句式等。

品味文本的文学色彩,领悟人物审美价值。

项王已约(订立约定),乃引兵解(涣散,松弛)而东(名作状,向东)归。

汉欲西(名作状,向西)归,张良、陈平说曰:“汉有天下太半,而(递进,而且)诸侯皆附之。楚兵罢(通“疲”,疲惫)食尽,此天亡楚之时也(判断句),不如因(介词,利用,趁着)其机而(承接,就)遂取之。今释弗击,此所谓‘养虎自遗患’也(判断句)。”汉王听之。汉五年,汉王乃(副词,于是)追项王至阳夏南,止(使…停止)军,与淮阴侯韩信、建成侯彭越期会(约定日期会合)而(连词,表目的)击楚军。至固陵,而(转折,却)信、越之兵不会。楚击汉军,大破之。汉王复入壁(营垒),深(形作动,深挖)堑(壕沟)而(连词,表目的)自守。

垓下之战

个

1.上面的课文两次写到项羽,其目的分别是什么?

①守约定,无意在战争。②勇武过人,实力强大。

2.汉王面临怎样的处境?

①违背盟约,陷入被动;②盟友失信,陷入孤立。

①

②

谓张子房曰:“诸侯不从约,为之奈何?”对曰:“楚兵且(将要)破(被动句),信、越未有分地,其不至固宜(应该,有道理)。君王能与(之)共分天下,今可立致(使…来)也。即不能,事未可知也。君王能自(介词,从)陈以东傅(通“附”附着,靠近)海,尽与韩信;睢阳以北至穀城,以与彭越;使各自为战,则楚易败也。”汉王曰:“善。”于是乃发(派遣)使者告韩信、彭越曰:“并力击楚。楚破,自陈以东傅海与齐王,睢阳以北至穀城与彭相国。”使者至,韩信、彭越皆报曰:“请(敬辞,请允许)今进兵。”韩信乃从齐往,刘贾军从寿春并行,屠城父,至垓下。大司马周殷叛楚,以舒屠六,举(发动)九江兵,随刘贾、彭越皆会(于)垓下,诣(到…去,逼近)项王。

以上课文主要写汉王和张良的谋划和行动,出现在《项羽本纪》中有什么作用?

垓下之战

①在人物塑造上,用张良的智谋反衬出项羽的有勇无谋,预示人物命运。

②在情节发展上,写项王众叛亲离,处于孤立无援的地步,这是他走向衰弱的开始。

垓下之战

交代了垓下之战前项羽所面临的不利形势。在刘邦君臣的精心策划下,项羽处于各路豪杰的合击之下,形势万分危急。

项羽:

第一部分(1~2自然段)

憨厚和勇武 逊于谋略

③项王军壁(名作动,扎营垒)(于)垓下,兵少食尽,汉军及诸侯兵围之数重。夜闻汉军四面皆楚歌(名作动,唱起楚歌),项王乃(副词,就)大惊曰:“汉皆已得楚乎?是(这)何楚人之(这么)多也!”项王则夜起,饮(于)帐中。有美人名虞,常幸(受宠)从;骏马名骓,常骑之。于是项王乃悲歌慷慨(情绪激昂),自为诗曰:“力拔(拔起,撼动)山兮气盖世,时不利兮骓不逝(奔驰)。骓不逝兮可奈何,虞兮虞兮奈若(你)何!”歌数阕,美人和之。项王泣数行下,左右(古今异义词,近侍)皆泣,莫能仰视。

垓下之战

1.这里写项王“大惊”有什么作用?

①项王疏于谋略,没有看清地对手的诡计。②渲染了危机,制造了悲凉气氛,意识到失败,为诀别虞姬提供了背景。

2.体味霸王项羽悲歌慷慨时的心态。

①我勇武过人,天下无双。②但是,天时对我不利,众叛亲离,竟然连自己的爱妃都保护不了。③为什么?

垓下之战

四面楚歌之下诀别虞姬,表现末路英雄多情而又无可奈何的心境。

第二部分(第3段)

项羽:

悲而不屈。

④于是项王乃上马骑,麾下(部下)壮士骑从者(定语后置)八百余人,直夜(半夜)溃围南出,驰走(逃跑)。平明(天快亮的时候),汉军乃(副词,才)觉之,令骑将灌婴以(动词,带领)五千骑追之。项王渡淮,骑能属(跟从)者(定语后置)百余人耳。项王至阴陵,迷失道,问一田父,田父绐(欺骗)曰“左”。左,乃陷(于)大泽中。以(因为)故汉追及之。项王乃复引兵而东(名作动,向东逃跑),至东城,乃(副词,只,仅仅)有二十八骑。汉骑追者(定语后置)数千人。项王自度(估计)不得脱。谓其骑曰:“吾起兵至今八岁矣,身七十余战,所当(对阵)者破,所击者服,未尝败北(失败),遂霸有天下。然今卒(最终)困于此,此天之亡我,非战之罪也(判断句)。

1.说一说“田父绐之”的作用。

垓下之战

①项羽已失去民心。②轻信田父,有勇无谋。③本来可以逃脱,却又让汉军追上,催化了项羽“天之亡我,非战之罪”的判断。

2.梳理项羽“天之亡我,我非战之罪”判断的由来。

今日固(必定)决(决然,一定)死,愿为(介词,替,给)诸君快战,必三胜之,为诸君溃围,斩将,刈(砍倒)旗,令诸君知天亡我,非战之罪也。”乃(副词,于是)分其骑以为四队,四向(面朝四个方向)。汉军围之数重。项王谓其骑曰:“吾为公取彼一将。”令四面骑驰下,期山东为三处。于是项王大呼驰下(名作动,冲下),汉军皆披靡(像草木随风倒下),遂斩汉一将。是时,赤泉侯为(动词,担任)骑将,追项王,项王瞋目(瞪大眼睛)而(连词,表修饰)叱之,赤泉侯人马俱惊,辟(通“避”)易(因畏惧而后退、倒退)数里。与其骑会为三处。汉军不知项王所(表处所)在,乃分军为三,复围之。项王乃驰,复斩汉一都尉,杀数十百人,复聚其骑,亡(损失)其两骑耳。乃谓其骑曰:“何如?”骑皆伏(通“服”,佩服)曰:“如大王言。”

垓下之战

上面文段用了哪些手法?有什么作用?

(I)描写手法。①语言描写,表现项羽的自信。②场面描写,表现其战术指挥能力。

(2)夸张手法。瞠目呵斥之下是赤泉侯退避数里,突出项语战场上的勇武过人。

(3)前后呼应。前面说“令诸君知天亡我,非战之罪”,段末呼应“如大王言”,再次表现他对自己勇武的自信。

垓下之战

第三部分(第4段)

项羽:

写快战东城。

①写突围失道,轻信老农,陷入大泽之中,表现其有勇无谋。②写自认兵败被围乃“天之亡我,非战之罪”,表现其恃勇自负。③写东城快战,连斩敌将,说到做到,令部下叹服,展现其勇猛无敌、所向披靡的英姿。

恃强自信 、败而不服

谢谢大家

项王已约,乃引兵解而东归。

汉欲西归,张良、陈平说曰:“汉有天下太半,而诸侯皆附之。今释弗击,此所谓‘养虎自遗患’也。”汉王听之。

一

二

三

疏通文意,体味情境、感受人物内心世界。

学习目标

掌握文中重点的文言知识,如通假字、词类活用、一词多义、特殊句式等。

品味文本的文学色彩,领悟人物审美价值。

⑤于是项王乃(副词,就)欲东(名作状,往东)渡乌江。乌江亭长舣(yǐ,使船靠岸)船待,谓项王曰:“江东虽(连词,虽然)小,地方(古今异义词,土地方圆)千里,众数十万人,亦足王(名作动,称王)也。愿大王急渡。今独(副词,只有)臣有船,汉军至,无以(没有……的办法)渡。”项王笑曰:“天之亡我,我何渡为(句末语气词,呢)!且(连词,况且)籍与江东子弟八千人渡江而(连词,表承接)西(名作动,西征),今无一人还,纵(即使)江东父兄怜(怜爱、怜惜)而(连词,表因果)王(名词使动,让……称王)我,我(以)何面目见之(省略句)?纵彼不言,籍独(副词,难道)不愧于心乎(介词结构后置)?

垓下之战

“四面楚歌”是汉军制造的已占领江东的假象,以使项羽放弃幻想;而乌江亭长明确告诉项羽江东父老仍在。此时的项羽仍有东山再起的机会,为什么他没有渡江?

此时的项羽已经放弃了直接功利性的追求,完全沉迷于自己的固执的见解和内心的情感中。从文学上讲,作者的人物塑造进入了一个审美的情感世界。一是他执着于“宿命论”必然导致悲剧结局,但内心又不屈服;,二是他作为英雄的荣誉、尊严和人格血性,他有耻而知愧。

乃谓亭长曰:“吾知公长者(古今异义词,有德行的人)。吾骑此马五岁,所当(对阵)无敌,尝(曾经)一日行千里,不忍杀之(代词,它),以(之)赐公(省略句)。”乃(副词,于是)令骑皆下马步行,持短兵(兵器 )接战。独(单独、独自)籍所杀汉军数百人。项王身(自身)亦被(遭受)十余创(chuāng)。顾(回头)见汉骑司马吕马童,曰:“若(代词,你)非吾故人(旧相识)乎?”马童面之(面对他),指(指给…看)王翳曰:“此项王也(判断句)。”项王乃曰:“吾闻汉购(悬赏)我头(以)千金,邑万户(省略句),吾为(动词,送给)若德(恩德,此译作,好处)。乃自刎而死。

垓下之战

这一段文字主要写了两次赏赐,第一次是对长者的赏赐(以赐公),第二次是对“故人”的赏赐(吾为若德)。这有什么作用?

骏马赐亭长,表现对长者的尊重和褒扬;头颅赐故人,表现对于对手的慷慨。无论是对于长者还是敌人,都是以赏赐的方式对待,都是一种居高临下重恩重赐者的姿态,突出的都是他的英雄地位,表现的是他的英雄的荣誉和尊严。项羽是一个连死都要死出英雄气概的人。

王翳取其头,余骑相蹂践(踩踏,践踏)争项王,相杀者数十人。最其后,郎中骑杨喜,骑司马吕马童,郎中吕胜、杨武各得其一体(肢体)。五人共会其体,皆是(正好都对)。故(连词,所以)分其地为五:封吕马童为(动词,担任)中水侯,封王翳为杜衍侯,封杨喜为赤泉侯,封杨武为吴防侯,封吕胜为涅阳侯。

垓下之战

司马迁写抢夺项羽尸体的过程很具“春秋手法”色彩,这样写有什么好处?

这样写表现的是汉骑将的见利忘义、为利禄而丧失性命的卑劣人格,这和项羽的英雄气概形成鲜明对照,起到良好的反衬作用。

垓下之战

第四部分(第5段)

项羽:

写乌江自刎,①是因愧对江东父老,不肯渡江南逃;②是将宝马送给乌江亭长;③是将自己的头赠给了敌人而自杀。

知耻重义 重荣誉和尊严

⑥项王已死,楚地皆降汉,独(只有)鲁不下(名作动,被攻下)。汉乃引(带领)天下兵欲屠之,为(连词,因为)其守礼义,为主死节(为了主人,用生命来固守节操),乃持项王头视(通“示”,给……看)鲁,鲁父兄乃(副词,才)降。始,楚怀王初封项籍为鲁公,及(介词,等到)其死,鲁最后下(被动句),故(所以)以(介词,用)鲁公礼葬项王(于)穀城(省略句)。

垓下之战

项羽最终是以鲁公礼来被安葬的,按照《史记》的编写体例,应该把它安排在“世家”当中,司马迁为什么把他安排在记载帝王事迹的“本纪”之中?

第一,虽然项羽没有称帝,但是在一段时间中他确实为天下之主,封疆裂土,分封诸侯。第二,体现了司马迁项羽的英雄精神的赞扬和评价人物的标准,即不以成败论英雄。

垓下之战

第五部分(第6段)尾声。①鲁地为主死节,坚持不降,表现项羽深受鲁地百姓拥戴。②交代项羽的葬礼。

垓下之战

1.本单元的主题是“英雄悲歌”。结合课本内容,探讨项羽这个悲剧人物的特色。

提示:

①要解答这个问题,关键要抓住悲剧特色,也就是说项羽的悲剧人生和其它人的悲剧人生的区别。

②从文学价值来说,人物形象的创新就是要写出与前人不同的人物,而人物的核心在于人物的内心世界。项羽的内心世界和别的英雄有什么不同呢?

垓下之战

观点:

①“天之亡我,非战之罪”的宿命归因是其悲剧的思想根源。四面楚歌中诀别虞姬,让项羽顿然意识到,无可挽回的失败已经降临到头上,但他不明白,昔日的威力为什么失灵了呢?此时天地间一个无形的超人的主宰在他头脑中默默地出现了——“此天天之亡我,非战之罪。”为了证明这一点,他在突围的路上特意大奋神威,上演了东城快战大戏,来作为自己辉煌人生的落幕。

②项羽的悲剧色彩也在于他的有愧和知耻。面对乌江亭长,他停住了回江东的脚步。他的荣誉和尊严、他的人格和血性、他绝不苟且偷生的英雄骨气,让他放弃东山再起念头。

③项羽的悲剧色彩还在于他面对死亡的英雄气概。骏马赐亭长、头颅赐旧友,这种对末路的最后安排,表现出他至死仍是一个重恩赏赐者的姿态,有一种超越生死的英雄气概。

总之,“垓下之战”中的项羽是一个“认输而不服气”的末路英雄形象。

垓下之战

2.在《垓下之战》中,司马迁是通过哪些手法来塑造项羽这一形象的?

提示:

鲁迅评《史记》为“史家之绝唱,无韵之离骚”,是说它既是一部史学巨著,又是一部文学经典。本题考察的主要是它塑造人物的文学艺术手法。

垓下之战

①将人物放在极端的情景中来考察。

《垓下之战》并没有正面写两军对垒,是从这场战争的尾声入笔的,而这个尾声恰好就是项羽的末路,司马迁就要抓住英雄末路这一紧要关头来展现项羽的悲剧终结。在这种极端的环境当中,通过决别虞姬、东城快战、乌江自刎等一连串的大场景展现了霸王的风采,刻画出他的内心世界和不屈服、不低头、敢向上天抗争的英雄形象。

②用生动的细节描写来表现人物。

如,“项王泣数行下,左右皆泣,莫能仰视。”一方面是受项羽异常痛苦的感染,他的左右也因同情而跟着哭泣;一方面又怀着敬畏之情,不敢和他的目光相遇,怕伤了他的自尊。惟其如此,才能写出一个盖世英雄的哭。

垓下之战

③利用对照烘托的手法突出人物。

项羽守约,“引兵懈而东归”,和刘邦的背弃约定,发兵攻楚相对照,衬托项羽的憨厚守信。

项羽临死保持重赏赐的英雄气概,和众汉骑将见利忘义,争相践踏残杀形成鲜明对照,衬托项羽的对英雄荣誉和尊严看重。

④使用夸张手法来表现人物。

“项王瞠目而叱之,赤泉侯人马俱惊,辟易数里。”采用夸张手法来突出项王的勇武无双、叱咤风云。

请大家完成课后练习题,认真落实本课文言基础知识。

作业

谢谢大家

项王已约,乃引兵解而东归。

汉欲西归,张良、陈平说曰:“汉有天下太半,而诸侯皆附之。今释弗击,此所谓‘养虎自遗患’也。”汉王听之。