高中历史人教版必修2 第四单元 第11课 经济建设的发展和曲折 课件(共60张PPT)

文档属性

| 名称 | 高中历史人教版必修2 第四单元 第11课 经济建设的发展和曲折 课件(共60张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 7.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-04-26 20:00:17 | ||

图片预览

文档简介

(共60张PPT)

大庆油田

新课导入

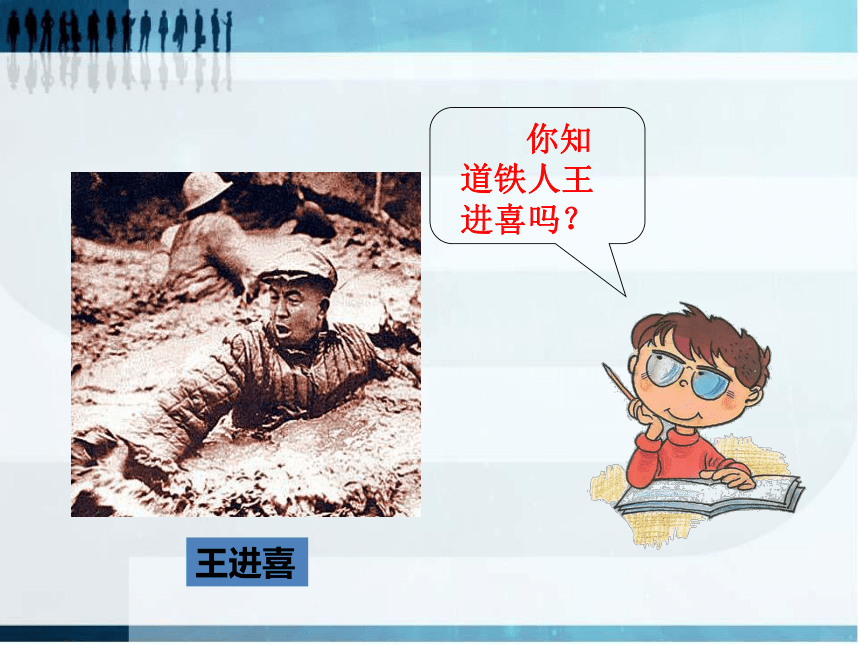

你知道铁人王进喜吗?

王进喜

王进喜,1923年10月8日出生于甘肃省玉门县赤金堡一个贫苦农民家庭。6岁讨饭,10岁给地主放牛,15岁到玉门油矿做苦工,直到玉门油矿解放。1950年春,他成为新中国第一代钻井工人,先后任司钻、队长等职,1956年4月加入中国共产党。1958年9月,他带领钻井队创造了当时月钻井进尺的全国最高纪录,荣获“钢铁钻井队”称号。1960年3月,王进喜率队从玉门到大庆参加石油大会战,组织全队职工用“人拉肩扛”的方法搬运和安装钻机,用“盆端桶提”的办法运水保开钻,不顾腿伤跳进泥浆池,用身体搅拌泥浆压井喷,被誉为“铁人”。

第八课 经济建设的发展和曲折

社会主义建设的起步

探索与失误

国民经济的劫难

知识与能力

识记:

国民经济的恢复;一五计划;三大改造;八大;大跃进与人民公社化;文化大革命;周恩来主持工作;邓小平的全面整顿。

教学目标

理解:

三大改造反映出的生产关系对生产力的反作用;总路线、大跃进和人民公社化的错误;邓小平整顿的实质。

运用:

运用生产力和生产关系的原理分析三大改造的作用;经济发展要按规律办事。

过程与方法

史料分析

历史比较

问题探究

情感态度与价值观

1、中国共产党领导人们进行经济建设。

2、按经济规律办事。

3、正确分析和判断社会的主要矛盾,始终坚持以经济建设为中心。

三大改造和八大

大跃进及人民公社化运动

教学重难点

重点

难点

一、社会主义建设的起步

严峻经济形势

1949年国民经济基本情况 :

1949年,我国有5亿多人口,人均收入才66元,人均有粮食209公斤,钢0.29公斤。

那时,工业技术水平低下,农业生产落后,物资紧缺,物价飞涨,市场混乱,人民生活痛苦不堪。这就是解放初期国民党留下来的基本国情。

内容解析

被炸毁的广州海珠桥

被国民党炸毁的矿井、桥梁

我们不但善于破坏一个旧世界,我们还将善于建设一个新世界。

—— 毛泽东

恢复经济(1949-1952)

没收官僚资本,建立国营经济。

稳定物价,统一财经。

合理调整资本主义工商业。

恢复发展工农业生产。

第一个五年计划

1953年开始,国家实施一五计划(1953-1957)。这是中国第一个发展国民经济的中长期计划。一五计划的指导方针和基本任务是:集中主要力量发展重工业,建立国家工业化和国防现代化的初步基础;相应的发展交通运输业、轻工业、农业和商业;有步骤的促进农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造,保证国民经济中社会主义成分的比重稳步增长,保证在发展生产的基础上逐步提高人民物质生活和文化生活水平。

(1)背景:基础薄弱、门类残缺

(2)内容:发展重工业(成就)

(3)意义:奠定社会主义工业化初步基础

王崇伦

武汉长江大桥

武汉长江大桥位于武汉市汉阳龟山和武昌蛇山之间,是新中国成立后在“天堑”长江上修建的第一座大桥,也是古往今来,长江上的第一座大桥,是我国第一座复线铁路、公路两用桥,建成之后,成为连接我国南北的大动脉,对促进南北经济的发 展起到了重要的作用。

桥梁名称:武汉长江大桥 桥梁位置:龟蛇山

全桥总长:1670米 正桥长度:1156米

桥梁跨度:每孔128米 桥梁宽度:18+2X2.5米

跨越河流:长江

建成时间:1957年10月15日

三大改造

(1)内容:农业、手工业、资本主义工商业改造

(2)意义:社会主义制度在我国基本建立

三大改造,即中华人民共和国建立后,中国共产党领导的对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造。1953年至1956年,新中国仅仅用了4年时间,就完成了对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造,使中国从新民主主义社会跨入了社会主义社会。1952年9月,毛泽东在一次中央会议上提出:我们现在就要开始用10年到15年的时间,基本上完成到社会主义的过渡。第二年9月,中共中央公布了过渡时期总路线,就是在一个相当长的时期内,逐步实现国家对农业、对手工业,对资本主义工商业的社会主义改造。

公私合营

青年资本家接受改造

第一,对于资产阶级用赎买和国家资本主义的方法,有偿地而不是无偿地,逐步地而不是突然地改变资产阶级的所有制。第二,要在改造他们的同时,给予他们必要的工作安排。第三,不剥夺资产阶级的选举权,并且对于他们中间积极拥护社会主义改造而在这个改造事业中有所贡献的代表人物给予恰当的政治安排。

———《关于资本主义工商业改造问题的决议》

二、探索与失误

探索

(1)背景:社会主义基本制度已经建立

(2)内容:分析主要矛盾,提出主要任务

(3)评价:分析正确、成功探索、未能坚持

中共八大

毛泽东致开幕词

规定了党和人民的主要任务:即集中力量,把我国尽快的从一个落后的农业国变为先进的工业国。

刘少奇在八大上作政治报告

曲折失误

①提出:1958年,中共八大二次会议

②内容:“鼓足干劲,力争上游,多快好省地建设社会主义”

总路线

八大二次会议提出总路线

大跃进

大跃进时期壁画

全民大炼钢铁

“大跃进”片面要求工业生产各部门制定出在几年内产量赶超英国和美国的高指标;农业上,对粮食产量的估计也越来越高,出现了“人有多大胆,地有多大产”等主观臆断的口号。反映了广发人民迫切要求改变我国经济落后面貌的愿望,但忽视了客观经济规律。

人民公社化运动

庆祝人民公社成立

列队下地生产

人民公社初期一切财产由公社统一核算,统一分配。但是违背了经济发展的客观规律和超越了历史发展阶段。

国民经济的调整

1960年,中央提出“调整、巩固、充实、提高”的方针,其中“调整”是指:调整国民经济各部门间失衡的比例关系。

从1962年起,经济逐渐得到恢复和发展,到1965年,国民经济调整任务基本完成,并在一些领域取得巨大成就。

Fgh

十年建设时期的主要建设成就

贵阳

乌鲁木齐

兰州

包头

兰新铁路

包兰铁路

第一颗原子弹爆炸成功

包头钢铁公司

大庆油田

大庆

武汉

武汉钢铁公司

上海

人工合成牛胰岛素

大港油田

天津

北京

柳州

黔桂铁路

胜利油田

东营

第一颗原子弹爆炸成功

三、国民经济的劫难

文革劫难

“文化大革命”动乱十年,在经济上,只是国民收入就损失人民币5000亿元。这个数字相当于建国30年全部基本投资的80%,超过了建国30年全部固定资产的总和。

——李先念

文化大革命

文化大革命从文化范围扩大到了经济领域,严重冲击了正常的经济秩序。许多行之有效的经济政策,企业规章制度被废除,大批工人和农民停产“闹革命”,卷入混乱的政治斗争当中,是国民经济损失惨重,仅1967年和1968年两年时间里,工农业生产总值损失超过一千亿元。

恢复调整

周恩来主持工作

1971年周恩来主持中央日常工作,着手恢复调整国民经济。到1973年,是国民经济出现复苏的局面。

全面整顿

邓小平主持中央工作

邓小平上任后,提出了全面整顿的思路,即全面系统地纠正文革的错误。是国民经济出现迅速回升的状态。

经济建设的发展和曲折

社会主义建设的起步

探索与失误

国民经济的劫难

恢复国民经济

一五计划

八大

大跃进和人们公社化

调整

邓小平整顿

周恩来调整

文革期间

三大改造

课堂小结

1959年某部门根据历年全国工业生产统计数据制订了下表。从下表推出的符合史实的结论是年代( )

A、工业生产取得巨大成就

B、工业生产基础比较雄厚

C、中国已从落后的农业国变成先进的工业国

D、工业生产的最高增长率是最低增长率的近12倍

年代 1953 1954 1955 1956 1957 1958

增长率(%) 30.2 16.2 5.6 28.2 11.4 66

A

课堂小结

解析:主要考查20世纪50年代至70年代探索社会主义建设道路的实践。根据所学知识,BC两项明显不符合实际,排除。D项由于1958年实行大跃进和浮夸风,数字不真实,因此结论不符合史实。

1、新中国制定经济发展战略时借鉴了苏联社会主义建设的经验,决定 ( )

A、优先发展轻工业

B、优先发展重工业

C、优先发展农业

D、优先发展信息产业

一、选择

课堂练习

B

2 、第一个五年计划的根本任务是 ( )

A、 集中力量优先发展重工业

B、 优先发展交通运输业

C、 实现对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造

D、大力发展科技和教育

A

3、社会主义基本制度在我国基本建立的标志是( )

A、新中国的建立

B、土地改革的完成

C、“三大改造”的胜利完成

D、《中华人民共和国宪法》的制定

4 、关于中共“八大”的内容,不正确的是( )

A、认为应集中力量发展经济

B、要尽快把我国建设为先进的工业国

C、认为阶级斗争仍是今后一个时期的主要任务

D、认为当时的经济文化不能满足人民需要

C

C

5、1958年以后中国社会经济发展中出现曲折的起点是( )

A、八大二次会议制定的总路线

B、调整、巩固、充实、提高八字方针提出

C、大跃进和人民公社化运动

D、“文化大革命”

6、1958年,社会主义建设总路线和大跃进这一失误的思想根源在于( )

A、片面追求社会主义建设的高速度

B、夸大个人的主观能动性,忽视客观规律

C、忽视人的主观能动作用

D、违背了经济发展综合平衡的原则

A

B

二、简答

简述人民公社化运动的主要教训

要坚持实事求是的生产路线,搞建设必须从中国正处在社会主义初级阶段的国情出发,不应片面追求高速度。尊重客观经济规律,生产关系的调整必须适应生产力的发展水平,不能只凭主观愿望和意志办事。

从生产力和生产关系方面详述20世纪50年代中期党对建设社会主义的探索。

20世纪50年代中期党在指导社会主义建设中有重点发展生产力和调整生产关系两种看法,不断调整生产关系的看法被付诸实施,违背了生产力决定生产关系的规律,在社会主义建设的探索活动中偏离了正确方向,给社会主义建设事业造成了重大损失。

三、分析

想一想

你知道大跃进吗?

大跃进

拓展阅读

“大跃进”运动是指1958年至1960年间,中国共产党在全国范围内开展的极“左”路线的运动,是在中共八届三中全会及其以后不断地错误批判1956年反冒进的基础上发动起来的,是“左”倾冒进的产物。1958年5月,中共八大二次会议,正式通过了“鼓足干劲、力争上游、多快好省地建设社会主义”的总路线。尽管这条总路线的出发点是要尽快地改变我国经济文化落后的状况,但由于忽视了客观经济规律,根本不可能迅速地改变我国经济文化落后的状况。

大跃进

现在不论是在中国还是在海外,大跃进都被广泛地视为一场空前的经济灾难。由于计划部门使用夸大的数据,人力资源从农业被转移至工业。大陆官方公布非自然死亡人数是2158万人。东西方各方面的资料显示死亡人数大约为2000万人, 主要死因为饿死。一部分学者并且认为这是人类历史上最严重的饥荒。

探究学习总结

本课测评

纵观20世纪50到70年代我国的经济建设历程,可以从中得出哪些经验和教训?

对“大跃进”和人民公社化的经验和教训:要充分认识国情;生产关系的变革一定要适应生产力发展水平;要正确处理主观能动性与客观实际的关系;国民经济发展要有计划,不要急于求成。

对文革的经验和教训:正确确定国内主要矛盾;始终把经济建设作为党和政府的工作重心。

学习延伸

查找并列举第一个五年计划的主要建设项目,在地理分布上有什么特点?试分析其原因。

一五计划的主要工业建设项目基本上都分布在东北地区。造成这种情况的主要原因有:首先,东北的自然条件比较优越,矿产丰富,铁路交通发达;其次,已形成了以重工业为主的工业基础。此外,由于这些项目要由苏联援助建设,东北离苏联近,比较方便。

大庆油田

新课导入

你知道铁人王进喜吗?

王进喜

王进喜,1923年10月8日出生于甘肃省玉门县赤金堡一个贫苦农民家庭。6岁讨饭,10岁给地主放牛,15岁到玉门油矿做苦工,直到玉门油矿解放。1950年春,他成为新中国第一代钻井工人,先后任司钻、队长等职,1956年4月加入中国共产党。1958年9月,他带领钻井队创造了当时月钻井进尺的全国最高纪录,荣获“钢铁钻井队”称号。1960年3月,王进喜率队从玉门到大庆参加石油大会战,组织全队职工用“人拉肩扛”的方法搬运和安装钻机,用“盆端桶提”的办法运水保开钻,不顾腿伤跳进泥浆池,用身体搅拌泥浆压井喷,被誉为“铁人”。

第八课 经济建设的发展和曲折

社会主义建设的起步

探索与失误

国民经济的劫难

知识与能力

识记:

国民经济的恢复;一五计划;三大改造;八大;大跃进与人民公社化;文化大革命;周恩来主持工作;邓小平的全面整顿。

教学目标

理解:

三大改造反映出的生产关系对生产力的反作用;总路线、大跃进和人民公社化的错误;邓小平整顿的实质。

运用:

运用生产力和生产关系的原理分析三大改造的作用;经济发展要按规律办事。

过程与方法

史料分析

历史比较

问题探究

情感态度与价值观

1、中国共产党领导人们进行经济建设。

2、按经济规律办事。

3、正确分析和判断社会的主要矛盾,始终坚持以经济建设为中心。

三大改造和八大

大跃进及人民公社化运动

教学重难点

重点

难点

一、社会主义建设的起步

严峻经济形势

1949年国民经济基本情况 :

1949年,我国有5亿多人口,人均收入才66元,人均有粮食209公斤,钢0.29公斤。

那时,工业技术水平低下,农业生产落后,物资紧缺,物价飞涨,市场混乱,人民生活痛苦不堪。这就是解放初期国民党留下来的基本国情。

内容解析

被炸毁的广州海珠桥

被国民党炸毁的矿井、桥梁

我们不但善于破坏一个旧世界,我们还将善于建设一个新世界。

—— 毛泽东

恢复经济(1949-1952)

没收官僚资本,建立国营经济。

稳定物价,统一财经。

合理调整资本主义工商业。

恢复发展工农业生产。

第一个五年计划

1953年开始,国家实施一五计划(1953-1957)。这是中国第一个发展国民经济的中长期计划。一五计划的指导方针和基本任务是:集中主要力量发展重工业,建立国家工业化和国防现代化的初步基础;相应的发展交通运输业、轻工业、农业和商业;有步骤的促进农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造,保证国民经济中社会主义成分的比重稳步增长,保证在发展生产的基础上逐步提高人民物质生活和文化生活水平。

(1)背景:基础薄弱、门类残缺

(2)内容:发展重工业(成就)

(3)意义:奠定社会主义工业化初步基础

王崇伦

武汉长江大桥

武汉长江大桥位于武汉市汉阳龟山和武昌蛇山之间,是新中国成立后在“天堑”长江上修建的第一座大桥,也是古往今来,长江上的第一座大桥,是我国第一座复线铁路、公路两用桥,建成之后,成为连接我国南北的大动脉,对促进南北经济的发 展起到了重要的作用。

桥梁名称:武汉长江大桥 桥梁位置:龟蛇山

全桥总长:1670米 正桥长度:1156米

桥梁跨度:每孔128米 桥梁宽度:18+2X2.5米

跨越河流:长江

建成时间:1957年10月15日

三大改造

(1)内容:农业、手工业、资本主义工商业改造

(2)意义:社会主义制度在我国基本建立

三大改造,即中华人民共和国建立后,中国共产党领导的对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造。1953年至1956年,新中国仅仅用了4年时间,就完成了对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造,使中国从新民主主义社会跨入了社会主义社会。1952年9月,毛泽东在一次中央会议上提出:我们现在就要开始用10年到15年的时间,基本上完成到社会主义的过渡。第二年9月,中共中央公布了过渡时期总路线,就是在一个相当长的时期内,逐步实现国家对农业、对手工业,对资本主义工商业的社会主义改造。

公私合营

青年资本家接受改造

第一,对于资产阶级用赎买和国家资本主义的方法,有偿地而不是无偿地,逐步地而不是突然地改变资产阶级的所有制。第二,要在改造他们的同时,给予他们必要的工作安排。第三,不剥夺资产阶级的选举权,并且对于他们中间积极拥护社会主义改造而在这个改造事业中有所贡献的代表人物给予恰当的政治安排。

———《关于资本主义工商业改造问题的决议》

二、探索与失误

探索

(1)背景:社会主义基本制度已经建立

(2)内容:分析主要矛盾,提出主要任务

(3)评价:分析正确、成功探索、未能坚持

中共八大

毛泽东致开幕词

规定了党和人民的主要任务:即集中力量,把我国尽快的从一个落后的农业国变为先进的工业国。

刘少奇在八大上作政治报告

曲折失误

①提出:1958年,中共八大二次会议

②内容:“鼓足干劲,力争上游,多快好省地建设社会主义”

总路线

八大二次会议提出总路线

大跃进

大跃进时期壁画

全民大炼钢铁

“大跃进”片面要求工业生产各部门制定出在几年内产量赶超英国和美国的高指标;农业上,对粮食产量的估计也越来越高,出现了“人有多大胆,地有多大产”等主观臆断的口号。反映了广发人民迫切要求改变我国经济落后面貌的愿望,但忽视了客观经济规律。

人民公社化运动

庆祝人民公社成立

列队下地生产

人民公社初期一切财产由公社统一核算,统一分配。但是违背了经济发展的客观规律和超越了历史发展阶段。

国民经济的调整

1960年,中央提出“调整、巩固、充实、提高”的方针,其中“调整”是指:调整国民经济各部门间失衡的比例关系。

从1962年起,经济逐渐得到恢复和发展,到1965年,国民经济调整任务基本完成,并在一些领域取得巨大成就。

Fgh

十年建设时期的主要建设成就

贵阳

乌鲁木齐

兰州

包头

兰新铁路

包兰铁路

第一颗原子弹爆炸成功

包头钢铁公司

大庆油田

大庆

武汉

武汉钢铁公司

上海

人工合成牛胰岛素

大港油田

天津

北京

柳州

黔桂铁路

胜利油田

东营

第一颗原子弹爆炸成功

三、国民经济的劫难

文革劫难

“文化大革命”动乱十年,在经济上,只是国民收入就损失人民币5000亿元。这个数字相当于建国30年全部基本投资的80%,超过了建国30年全部固定资产的总和。

——李先念

文化大革命

文化大革命从文化范围扩大到了经济领域,严重冲击了正常的经济秩序。许多行之有效的经济政策,企业规章制度被废除,大批工人和农民停产“闹革命”,卷入混乱的政治斗争当中,是国民经济损失惨重,仅1967年和1968年两年时间里,工农业生产总值损失超过一千亿元。

恢复调整

周恩来主持工作

1971年周恩来主持中央日常工作,着手恢复调整国民经济。到1973年,是国民经济出现复苏的局面。

全面整顿

邓小平主持中央工作

邓小平上任后,提出了全面整顿的思路,即全面系统地纠正文革的错误。是国民经济出现迅速回升的状态。

经济建设的发展和曲折

社会主义建设的起步

探索与失误

国民经济的劫难

恢复国民经济

一五计划

八大

大跃进和人们公社化

调整

邓小平整顿

周恩来调整

文革期间

三大改造

课堂小结

1959年某部门根据历年全国工业生产统计数据制订了下表。从下表推出的符合史实的结论是年代( )

A、工业生产取得巨大成就

B、工业生产基础比较雄厚

C、中国已从落后的农业国变成先进的工业国

D、工业生产的最高增长率是最低增长率的近12倍

年代 1953 1954 1955 1956 1957 1958

增长率(%) 30.2 16.2 5.6 28.2 11.4 66

A

课堂小结

解析:主要考查20世纪50年代至70年代探索社会主义建设道路的实践。根据所学知识,BC两项明显不符合实际,排除。D项由于1958年实行大跃进和浮夸风,数字不真实,因此结论不符合史实。

1、新中国制定经济发展战略时借鉴了苏联社会主义建设的经验,决定 ( )

A、优先发展轻工业

B、优先发展重工业

C、优先发展农业

D、优先发展信息产业

一、选择

课堂练习

B

2 、第一个五年计划的根本任务是 ( )

A、 集中力量优先发展重工业

B、 优先发展交通运输业

C、 实现对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造

D、大力发展科技和教育

A

3、社会主义基本制度在我国基本建立的标志是( )

A、新中国的建立

B、土地改革的完成

C、“三大改造”的胜利完成

D、《中华人民共和国宪法》的制定

4 、关于中共“八大”的内容,不正确的是( )

A、认为应集中力量发展经济

B、要尽快把我国建设为先进的工业国

C、认为阶级斗争仍是今后一个时期的主要任务

D、认为当时的经济文化不能满足人民需要

C

C

5、1958年以后中国社会经济发展中出现曲折的起点是( )

A、八大二次会议制定的总路线

B、调整、巩固、充实、提高八字方针提出

C、大跃进和人民公社化运动

D、“文化大革命”

6、1958年,社会主义建设总路线和大跃进这一失误的思想根源在于( )

A、片面追求社会主义建设的高速度

B、夸大个人的主观能动性,忽视客观规律

C、忽视人的主观能动作用

D、违背了经济发展综合平衡的原则

A

B

二、简答

简述人民公社化运动的主要教训

要坚持实事求是的生产路线,搞建设必须从中国正处在社会主义初级阶段的国情出发,不应片面追求高速度。尊重客观经济规律,生产关系的调整必须适应生产力的发展水平,不能只凭主观愿望和意志办事。

从生产力和生产关系方面详述20世纪50年代中期党对建设社会主义的探索。

20世纪50年代中期党在指导社会主义建设中有重点发展生产力和调整生产关系两种看法,不断调整生产关系的看法被付诸实施,违背了生产力决定生产关系的规律,在社会主义建设的探索活动中偏离了正确方向,给社会主义建设事业造成了重大损失。

三、分析

想一想

你知道大跃进吗?

大跃进

拓展阅读

“大跃进”运动是指1958年至1960年间,中国共产党在全国范围内开展的极“左”路线的运动,是在中共八届三中全会及其以后不断地错误批判1956年反冒进的基础上发动起来的,是“左”倾冒进的产物。1958年5月,中共八大二次会议,正式通过了“鼓足干劲、力争上游、多快好省地建设社会主义”的总路线。尽管这条总路线的出发点是要尽快地改变我国经济文化落后的状况,但由于忽视了客观经济规律,根本不可能迅速地改变我国经济文化落后的状况。

大跃进

现在不论是在中国还是在海外,大跃进都被广泛地视为一场空前的经济灾难。由于计划部门使用夸大的数据,人力资源从农业被转移至工业。大陆官方公布非自然死亡人数是2158万人。东西方各方面的资料显示死亡人数大约为2000万人, 主要死因为饿死。一部分学者并且认为这是人类历史上最严重的饥荒。

探究学习总结

本课测评

纵观20世纪50到70年代我国的经济建设历程,可以从中得出哪些经验和教训?

对“大跃进”和人民公社化的经验和教训:要充分认识国情;生产关系的变革一定要适应生产力发展水平;要正确处理主观能动性与客观实际的关系;国民经济发展要有计划,不要急于求成。

对文革的经验和教训:正确确定国内主要矛盾;始终把经济建设作为党和政府的工作重心。

学习延伸

查找并列举第一个五年计划的主要建设项目,在地理分布上有什么特点?试分析其原因。

一五计划的主要工业建设项目基本上都分布在东北地区。造成这种情况的主要原因有:首先,东北的自然条件比较优越,矿产丰富,铁路交通发达;其次,已形成了以重工业为主的工业基础。此外,由于这些项目要由苏联援助建设,东北离苏联近,比较方便。

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势