6.老山界 教案(2课时含反思)

图片预览

文档简介

6.老山界

教学目标

了解文章的体裁,记叙的要素。

学习按时间变化和地点转换记叙事件、安排层次的方法。(重点)

3.体会生动的描写对表达中心意思的作用。(难点)

教学过程

第一课时 感知文意理脉络

新课导入,激趣入题

毛主席的诗《七律长征》中,讲到了雄伟险峻的“五岭”山,其中有一座山岭叫越城岭,这座山高三十里,悬崖峭壁,十分险峻,是“五岭”中最险的一座山,也是红军翻过的“第一座难走的山”,它也被称为老山界,红军战士是怎样翻越这座“难”翻的山的呢?今天就让我们一起听听亲身经历过这次翻山战斗的一位老红军的讲述吧。

浅层阅读,整体感知

预习交流

朗读课文,圈画文中生字词惊惶(huánɡ)欺侮(wǔ)呜咽(yè)咀嚼(jué)

理解文中重点词语苛捐杂税:指繁重的捐税。奇观:奇伟的景象。酣然入梦:甜美、畅快地入睡。矗立:高耸地立着。呜咽:文中形容凄切的水声。攀谈:文中是找些话题与人交谈的意思。生平:一个人生活的整个过程。

走近作者陆定一(1906-1996),中国无产阶级革命家。江苏无锡人。1925年加入中国共产党。1926年毕业于上海交通大学,1927年起任共青团中央宣传部长、共青团驻少共国际代表。长征时,在红军第一方面军“红章”纵队政治部宣传部工作,后任红军总政治部宣传部长。建国后,是中共第八届中央政治局候补委员,第十一届中央委员,第十二、十三届中顾委常委。作品有《中国工农红军第一方面军长征记》。

背景资料1934年10月,中央革命根据地(江西)的中国工农红军开始长征,主力8万6千多人连续突破敌人四道封锁线,渡过湘江,于12月间越过广西东北角的老山界,又以超乎寻常的勇毅,突破乌江、金沙江、大渡河三道天险,爬雪山,过草地,先后击溃敌军410个团和无数地主武装的围追堵截,于1935年10月,胜利到达陕北,跟陕北红军会合,完成了史无前例的二万五千里长征。

整体感知

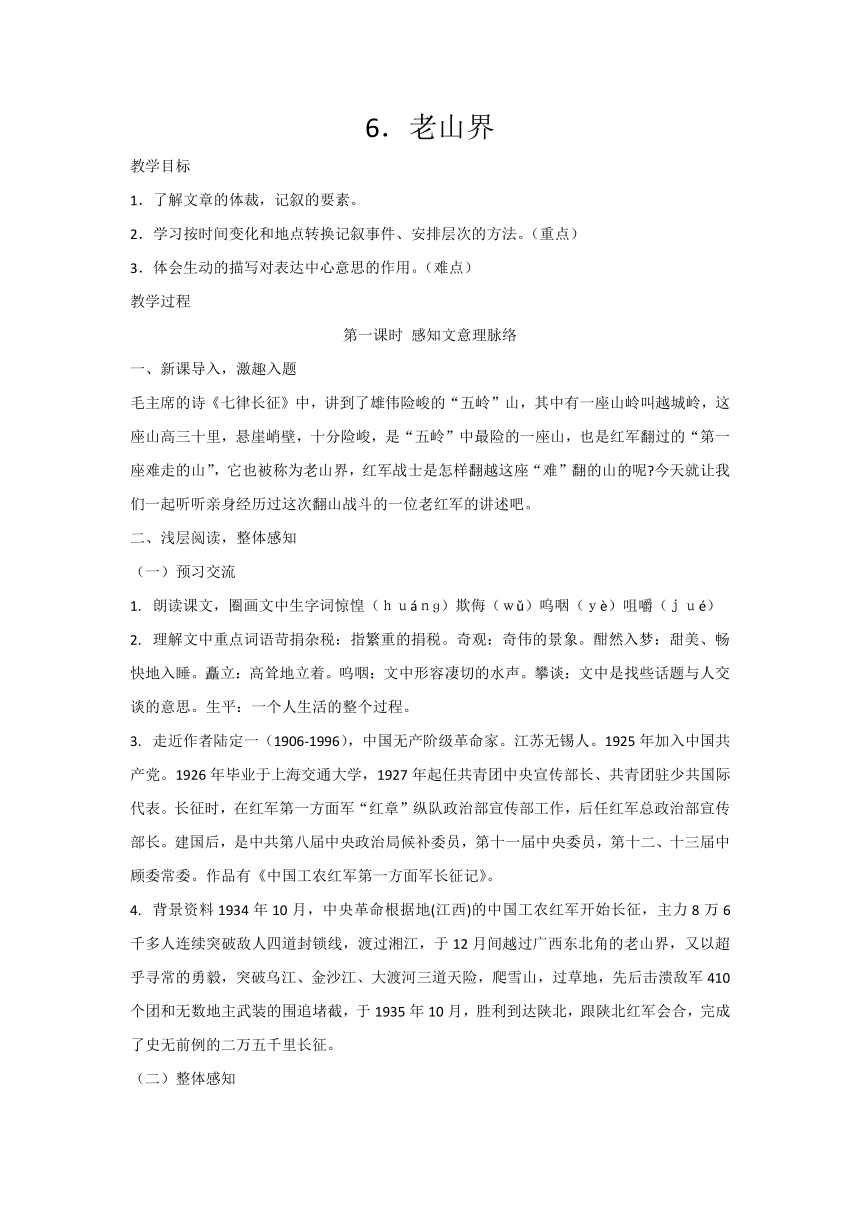

这篇课文是什么体裁?找出记叙的六要素。

【交流点拨】体裁是记叙文。

初读课文,完成下列两小题。

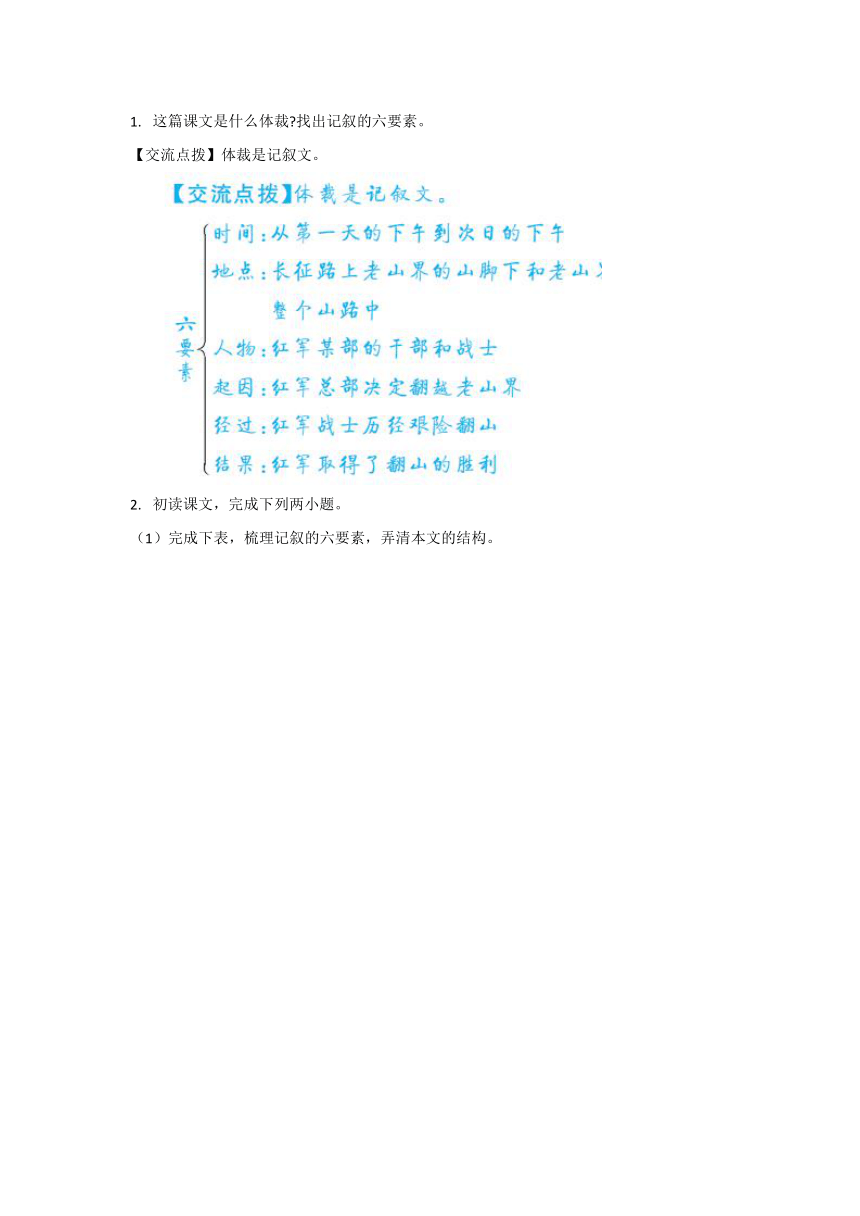

完成下表,梳理记叙的六要素,弄清本文的结构。

【交流点拨】

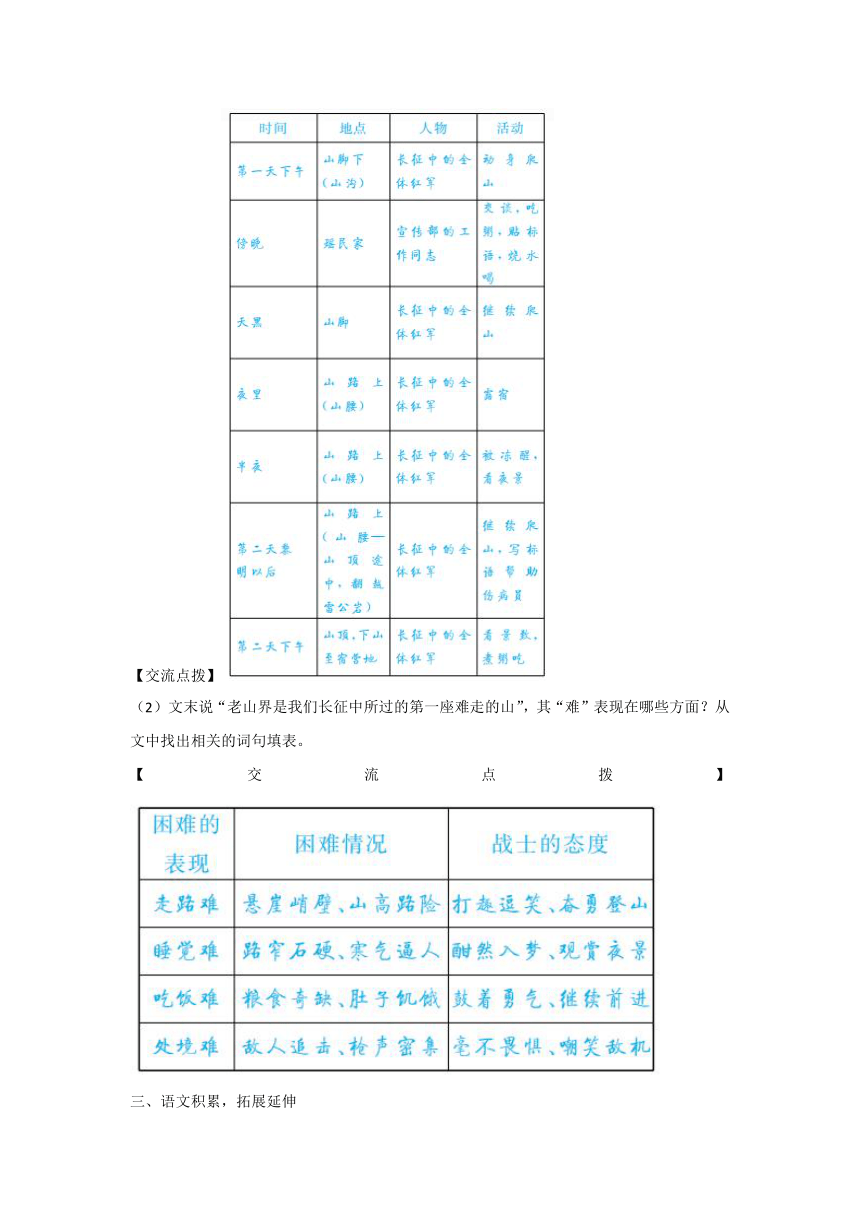

文末说“老山界是我们长征中所过的第一座难走的山”,其“难”表现在哪些方面?从文中找出相关的词句填表。

【交流点拨】

语文积累,拓展延伸

老山界简介老山界也称猫儿山,号称五岭极顶,华南之巅,主峰海拔2141.5米,不仅是广西的第一峰,也是华南的最高峰。猫儿山,春季杜鹃花漫山遍野;夏季是首选的避暑胜地;秋季点缀着鲜红和亮黄色的树冠;冬季云海和雾凇组成冰晶的世界。陆定一在老山界题碑赞誉:泰山之雄,华山之险,庐山之幽,峨眉山之秀。2003年猫儿山被晋升为国家级自然保护区。

第二课时 品析语言赏技巧

新课导入,情景入题

《老山界》一文堪称纪实作品的典范,作者善于以时空的变化来安排结构,以设悬和伏笔来激起文章的波澜,以生动的描写和丰富的修辞手法来增添文采。这节课我们一起来品析语言,探究写法。

深层阅读,文本探究

文本研讨

研读“满天都是星光……就在脚底下”部分,思考下列问题:

(1)文中对火把的描写表现了老山界的什么特点?

【交流点拨】火把成“之”字形,表现山路的曲折;火把“跟星光接起来”,突出了山的高峻;火把“照着人脸,就在脚底下”,突出了山的陡峭。作者通过对火把的描写,极力渲染了老山界山势高、陡、险的特点。

“这真是我生平没见过的奇观”一句表达了作者怎样的心情?

【交流点拨】这一句用赞赏的口吻,流露出作者对火把与星光交相辉映的场面的欣赏,表达了作者豪迈、喜悦的心情,反映了红军在艰难征程中昂扬奋发的精神境界。

“在‘之’字拐的路上一步一步地上去”一句中“一步一步地”删去好不好?为什么?

【交流点拨】不好。“一步一步地”表明爬山时一步就是一步,因为天黑路险,不可跨跳,每一步都很小,很艰难,都很小心翼翼,如履薄冰。

(4)作者在写景中穿插语言描写,起到了什么作用?

【交流点拨】这些语言生动、幽默、风趣,表现红军战士身临绝壁仍旧很乐观的精神风貌。2.研读“半夜里……不知什么时候又睡着了”部分,思考下列问题:

文中“逼”“刺”“卷”“蜷”等动词有什么表达作用?

【交流点拨】这几个动词贴切细腻地描写了冻醒后寒冷的感觉。

作者用了哪些比喻来描写露宿所见?

【交流点拨】作者写露宿所见,用“黑色幕上缀着的宝石”这样美好的喻体来比闪烁的星星,用“巨人一样矗立在面前”这样雄伟的喻体来比黑的山峰,用“一口井”这样常见的喻体来比四周的山所围成的山谷。用比喻写景,流露出作者不无欣赏的审美情趣。

“它跟我们这样地接近哪”一句强调了什么?

【交流点拨】这句话强调了山峰的高大险峻。李白有诗句“危楼高百尺,手可摘星辰”,以距离星星之近衬托危楼之高,课文中这句话与之有异曲同工之妙。

作者写露宿的所闻,以声衬静,用了一组比喻句写声音,它们的次序能随意调换吗?

【交流点拨】不能。这四个比喻描写声音,前两个用动物设喻,后两个用水流设喻,“细切的”和“洪大的”相互间隔,错落有致,次序不可随意调换。

这段景物描写有什么作用?

【交流点拨】这一段细腻地描写了作者露宿山腰半夜醒来时的所见所闻所感,表现了长征途中生活的艰辛,而作者对景物所流露出审美情趣,又体现了红军战士豪迈乐观的精神。

语言品析

男人大概是因为听到过队伍,照着习惯,到什么地方去躲起来了。

【交流点拨】“照着习惯”反映了瑶民由于长期遭受军阀的欺压,每有军阀部队通过,就担心人丁被抓、财产被抢,因而不得不躲起来的严酷现实。

部队今天非夜里行军不可,她的房子和篱笆都是枯竹编成的,我们生怕有人拆下来当火把点,就写了几条标语,用米汤贴在外面显眼的地方,告知我们的部队不准拆篱笆当火把。【交流点拨】“生怕”是“很怕”的意思,“显眼”是“明显而容易被看到,以引人注目”的意思,用这两个词,强调我们的部队严禁拆瑶民的篱笆做火把,充分表现了红军对瑶民利益的关切和保护。

山下有人送饭上来,不管三七二十一,抢了一碗就吃。

【交流点拨】这里的“抢”有“抢先”“争先”的意思,形象地表现了红军战士为了完成爬山任务而抓紧时间吃饭的动人场面。

回头向来路望去,那些小山都成了“矮子”。

【交流点拨】“矮子”是比喻已经翻过的小山,写出了红军战士“凌绝顶”后“一览众山小”的豪迈情怀。

远远地还听见敌人飞机的叹息,大概是在叹息自己的命运:为什么不到抗日的战线上去显显身手呢?

【交流点拨】这里“叹息”是指飞机发出的声音,是一种拟人的说法,既表现了敌人飞机对红军战士的无奈,又表现了国民党士兵对打内战的极端不满。

我们完成了任务,把一个坚强的意志灌输到整个纵队每个人心中,饥饿、疲劳甚至受伤的痛苦都被这个意志克服了。

【交流点拨】这里说的“一个坚强的意志”。指红军指战员为北上抗日,下定决心,不怕牺牲,排除万难,争取胜利的坚强意志。放在这里,点明红军进行长征的思想基础和力量源泉。(三)写法分析

主笔与陪笔

【交流点拨】课文题为“老山界”,写的基本内容是翻越老山界的前前后后,这是文章的主笔所在,而山脚访瑶民、山顶嘲敌机等片断则是陪笔。作者用主笔写红军克服翻越老山界的困难,用陪笔写了红军是在向群众宣传红军革命思想并同敌军作战中前进,这就使文章主次分明而又融合一体,表现了长征中的红军是一支英雄的队伍。

设悬与照应

【交流点拨】文中记叙的有些事情起初不甚明了,后来才逐渐清晰,按时间顺序写,先设悬念,后面解释,产生了扣人心弦的效果。如沿着山沟向上走的时候,不知道前面的人为什么走不动,使人疑惑不解,猜想老山界这座山一定非同一般,特别难爬,读到后面证实了这座山是特别的陡峭。又如,前面只写决定要爬老山界,又说非夜里行军不可,又要队伍第二天无论如何爬过这座山,只知其“急”,却不知急的缘由,处处都是悬念。直到将近山顶听到枪声,说在队伍昨天出发的地方,五、八军团正跟敌人开火,可见敌军追击之紧,回过来再读,就加深了理解,红军部队就是在这样危急的情况下翻越老山界的,越发令人惊心动魄。(四)内容主旨

【交流点拨】本文通过对红军长征途中翻越第一座难走的山——老山界的叙述,反映了红军长征经历的艰难险阻,歌颂了红军不畏艰难险阻的坚强意志以及革命英雄主义精神和革命乐观主义精神。

板书设计,结构图解

语文积累,拓展延伸

学完本文,你将如何面对人生道路上的艰难险阻,你从红军战士的身上得到了哪些启示?

【交流】甲生:我们要像红军战士一样坚强,拥有一份坚强,我们才会在经受挫折和打击后依旧傲然挺立。乙生:我们要像红军战士一样豁达,拥有一份豁达,我们会以一颗平常心坦然面对生活中的挫折和不幸。丙生:我们要像红军战士一样自信,拥有一份自信,我们会永不放弃追求心中的梦想。丁生:我们要像红军战士一样乐观,拥有一份乐观,我们会相信风雨过后有彩虹。师评:人生的道路不可能一帆风顺,有阳光也有风雨,有花也有荆棘,有坦途也有坎坷。但与红军二万五千里长征相比,许多艰难险阻就微不足道了。只要我们能继承和弘扬红军长征精神,就没有战胜不了的困难和实现不了的目标。

教学反思

这是一篇记叙文,主要以时间变化和地点转移为顺序记叙了红军翻山的经过,表现红军的英雄主义和乐观主义。首先为了让学生理解记叙文的篇章结构,可让学生找出课文中能够表现时间、地点和人物活动的词语,从而让学生理解文章的记叙顺序。其次,为了让学生理解红军长征中顽强的意志和革命的乐观精神,可设计几个问题,如“红军在翻越老山界时都遇到了哪些困难,他们是怎样对待的?”学生很快便可从文本中找到答案,在后面的教学拓展中,让学生想一想:新时期还需要发扬长征精神吗?就水到渠成了。

教学目标

了解文章的体裁,记叙的要素。

学习按时间变化和地点转换记叙事件、安排层次的方法。(重点)

3.体会生动的描写对表达中心意思的作用。(难点)

教学过程

第一课时 感知文意理脉络

新课导入,激趣入题

毛主席的诗《七律长征》中,讲到了雄伟险峻的“五岭”山,其中有一座山岭叫越城岭,这座山高三十里,悬崖峭壁,十分险峻,是“五岭”中最险的一座山,也是红军翻过的“第一座难走的山”,它也被称为老山界,红军战士是怎样翻越这座“难”翻的山的呢?今天就让我们一起听听亲身经历过这次翻山战斗的一位老红军的讲述吧。

浅层阅读,整体感知

预习交流

朗读课文,圈画文中生字词惊惶(huánɡ)欺侮(wǔ)呜咽(yè)咀嚼(jué)

理解文中重点词语苛捐杂税:指繁重的捐税。奇观:奇伟的景象。酣然入梦:甜美、畅快地入睡。矗立:高耸地立着。呜咽:文中形容凄切的水声。攀谈:文中是找些话题与人交谈的意思。生平:一个人生活的整个过程。

走近作者陆定一(1906-1996),中国无产阶级革命家。江苏无锡人。1925年加入中国共产党。1926年毕业于上海交通大学,1927年起任共青团中央宣传部长、共青团驻少共国际代表。长征时,在红军第一方面军“红章”纵队政治部宣传部工作,后任红军总政治部宣传部长。建国后,是中共第八届中央政治局候补委员,第十一届中央委员,第十二、十三届中顾委常委。作品有《中国工农红军第一方面军长征记》。

背景资料1934年10月,中央革命根据地(江西)的中国工农红军开始长征,主力8万6千多人连续突破敌人四道封锁线,渡过湘江,于12月间越过广西东北角的老山界,又以超乎寻常的勇毅,突破乌江、金沙江、大渡河三道天险,爬雪山,过草地,先后击溃敌军410个团和无数地主武装的围追堵截,于1935年10月,胜利到达陕北,跟陕北红军会合,完成了史无前例的二万五千里长征。

整体感知

这篇课文是什么体裁?找出记叙的六要素。

【交流点拨】体裁是记叙文。

初读课文,完成下列两小题。

完成下表,梳理记叙的六要素,弄清本文的结构。

【交流点拨】

文末说“老山界是我们长征中所过的第一座难走的山”,其“难”表现在哪些方面?从文中找出相关的词句填表。

【交流点拨】

语文积累,拓展延伸

老山界简介老山界也称猫儿山,号称五岭极顶,华南之巅,主峰海拔2141.5米,不仅是广西的第一峰,也是华南的最高峰。猫儿山,春季杜鹃花漫山遍野;夏季是首选的避暑胜地;秋季点缀着鲜红和亮黄色的树冠;冬季云海和雾凇组成冰晶的世界。陆定一在老山界题碑赞誉:泰山之雄,华山之险,庐山之幽,峨眉山之秀。2003年猫儿山被晋升为国家级自然保护区。

第二课时 品析语言赏技巧

新课导入,情景入题

《老山界》一文堪称纪实作品的典范,作者善于以时空的变化来安排结构,以设悬和伏笔来激起文章的波澜,以生动的描写和丰富的修辞手法来增添文采。这节课我们一起来品析语言,探究写法。

深层阅读,文本探究

文本研讨

研读“满天都是星光……就在脚底下”部分,思考下列问题:

(1)文中对火把的描写表现了老山界的什么特点?

【交流点拨】火把成“之”字形,表现山路的曲折;火把“跟星光接起来”,突出了山的高峻;火把“照着人脸,就在脚底下”,突出了山的陡峭。作者通过对火把的描写,极力渲染了老山界山势高、陡、险的特点。

“这真是我生平没见过的奇观”一句表达了作者怎样的心情?

【交流点拨】这一句用赞赏的口吻,流露出作者对火把与星光交相辉映的场面的欣赏,表达了作者豪迈、喜悦的心情,反映了红军在艰难征程中昂扬奋发的精神境界。

“在‘之’字拐的路上一步一步地上去”一句中“一步一步地”删去好不好?为什么?

【交流点拨】不好。“一步一步地”表明爬山时一步就是一步,因为天黑路险,不可跨跳,每一步都很小,很艰难,都很小心翼翼,如履薄冰。

(4)作者在写景中穿插语言描写,起到了什么作用?

【交流点拨】这些语言生动、幽默、风趣,表现红军战士身临绝壁仍旧很乐观的精神风貌。2.研读“半夜里……不知什么时候又睡着了”部分,思考下列问题:

文中“逼”“刺”“卷”“蜷”等动词有什么表达作用?

【交流点拨】这几个动词贴切细腻地描写了冻醒后寒冷的感觉。

作者用了哪些比喻来描写露宿所见?

【交流点拨】作者写露宿所见,用“黑色幕上缀着的宝石”这样美好的喻体来比闪烁的星星,用“巨人一样矗立在面前”这样雄伟的喻体来比黑的山峰,用“一口井”这样常见的喻体来比四周的山所围成的山谷。用比喻写景,流露出作者不无欣赏的审美情趣。

“它跟我们这样地接近哪”一句强调了什么?

【交流点拨】这句话强调了山峰的高大险峻。李白有诗句“危楼高百尺,手可摘星辰”,以距离星星之近衬托危楼之高,课文中这句话与之有异曲同工之妙。

作者写露宿的所闻,以声衬静,用了一组比喻句写声音,它们的次序能随意调换吗?

【交流点拨】不能。这四个比喻描写声音,前两个用动物设喻,后两个用水流设喻,“细切的”和“洪大的”相互间隔,错落有致,次序不可随意调换。

这段景物描写有什么作用?

【交流点拨】这一段细腻地描写了作者露宿山腰半夜醒来时的所见所闻所感,表现了长征途中生活的艰辛,而作者对景物所流露出审美情趣,又体现了红军战士豪迈乐观的精神。

语言品析

男人大概是因为听到过队伍,照着习惯,到什么地方去躲起来了。

【交流点拨】“照着习惯”反映了瑶民由于长期遭受军阀的欺压,每有军阀部队通过,就担心人丁被抓、财产被抢,因而不得不躲起来的严酷现实。

部队今天非夜里行军不可,她的房子和篱笆都是枯竹编成的,我们生怕有人拆下来当火把点,就写了几条标语,用米汤贴在外面显眼的地方,告知我们的部队不准拆篱笆当火把。【交流点拨】“生怕”是“很怕”的意思,“显眼”是“明显而容易被看到,以引人注目”的意思,用这两个词,强调我们的部队严禁拆瑶民的篱笆做火把,充分表现了红军对瑶民利益的关切和保护。

山下有人送饭上来,不管三七二十一,抢了一碗就吃。

【交流点拨】这里的“抢”有“抢先”“争先”的意思,形象地表现了红军战士为了完成爬山任务而抓紧时间吃饭的动人场面。

回头向来路望去,那些小山都成了“矮子”。

【交流点拨】“矮子”是比喻已经翻过的小山,写出了红军战士“凌绝顶”后“一览众山小”的豪迈情怀。

远远地还听见敌人飞机的叹息,大概是在叹息自己的命运:为什么不到抗日的战线上去显显身手呢?

【交流点拨】这里“叹息”是指飞机发出的声音,是一种拟人的说法,既表现了敌人飞机对红军战士的无奈,又表现了国民党士兵对打内战的极端不满。

我们完成了任务,把一个坚强的意志灌输到整个纵队每个人心中,饥饿、疲劳甚至受伤的痛苦都被这个意志克服了。

【交流点拨】这里说的“一个坚强的意志”。指红军指战员为北上抗日,下定决心,不怕牺牲,排除万难,争取胜利的坚强意志。放在这里,点明红军进行长征的思想基础和力量源泉。(三)写法分析

主笔与陪笔

【交流点拨】课文题为“老山界”,写的基本内容是翻越老山界的前前后后,这是文章的主笔所在,而山脚访瑶民、山顶嘲敌机等片断则是陪笔。作者用主笔写红军克服翻越老山界的困难,用陪笔写了红军是在向群众宣传红军革命思想并同敌军作战中前进,这就使文章主次分明而又融合一体,表现了长征中的红军是一支英雄的队伍。

设悬与照应

【交流点拨】文中记叙的有些事情起初不甚明了,后来才逐渐清晰,按时间顺序写,先设悬念,后面解释,产生了扣人心弦的效果。如沿着山沟向上走的时候,不知道前面的人为什么走不动,使人疑惑不解,猜想老山界这座山一定非同一般,特别难爬,读到后面证实了这座山是特别的陡峭。又如,前面只写决定要爬老山界,又说非夜里行军不可,又要队伍第二天无论如何爬过这座山,只知其“急”,却不知急的缘由,处处都是悬念。直到将近山顶听到枪声,说在队伍昨天出发的地方,五、八军团正跟敌人开火,可见敌军追击之紧,回过来再读,就加深了理解,红军部队就是在这样危急的情况下翻越老山界的,越发令人惊心动魄。(四)内容主旨

【交流点拨】本文通过对红军长征途中翻越第一座难走的山——老山界的叙述,反映了红军长征经历的艰难险阻,歌颂了红军不畏艰难险阻的坚强意志以及革命英雄主义精神和革命乐观主义精神。

板书设计,结构图解

语文积累,拓展延伸

学完本文,你将如何面对人生道路上的艰难险阻,你从红军战士的身上得到了哪些启示?

【交流】甲生:我们要像红军战士一样坚强,拥有一份坚强,我们才会在经受挫折和打击后依旧傲然挺立。乙生:我们要像红军战士一样豁达,拥有一份豁达,我们会以一颗平常心坦然面对生活中的挫折和不幸。丙生:我们要像红军战士一样自信,拥有一份自信,我们会永不放弃追求心中的梦想。丁生:我们要像红军战士一样乐观,拥有一份乐观,我们会相信风雨过后有彩虹。师评:人生的道路不可能一帆风顺,有阳光也有风雨,有花也有荆棘,有坦途也有坎坷。但与红军二万五千里长征相比,许多艰难险阻就微不足道了。只要我们能继承和弘扬红军长征精神,就没有战胜不了的困难和实现不了的目标。

教学反思

这是一篇记叙文,主要以时间变化和地点转移为顺序记叙了红军翻山的经过,表现红军的英雄主义和乐观主义。首先为了让学生理解记叙文的篇章结构,可让学生找出课文中能够表现时间、地点和人物活动的词语,从而让学生理解文章的记叙顺序。其次,为了让学生理解红军长征中顽强的意志和革命的乐观精神,可设计几个问题,如“红军在翻越老山界时都遇到了哪些困难,他们是怎样对待的?”学生很快便可从文本中找到答案,在后面的教学拓展中,让学生想一想:新时期还需要发扬长征精神吗?就水到渠成了。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读