粤教版高中语文必修1第四单元古典诗歌(1)18汉乐府两首课件(44张)

文档属性

| 名称 | 粤教版高中语文必修1第四单元古典诗歌(1)18汉乐府两首课件(44张) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 443.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-04-26 17:25:21 | ||

图片预览

文档简介

(共44张PPT)

18 汉乐府两首

有所思

有所思,乃在大海南。

何用问遗君,双珠玳瑁簪,用玉绍缭之。

闻君有他心,拉杂摧烧之。

摧烧之,当风扬其灰。

从今以往,勿复相思,相思与君绝!

鸡鸣狗吠,兄嫂当知之。

妃呼狶(xī)!

秋风肃肃晨风飔(sī),东方须臾高(hào)知之。

译文:我所思念的人,就在大海的南边。我拿什么赠给你呢?这是一支玳瑁簪,上面装饰有珍珠和玉环。听说他有二心,心里伤悲,拆碎它,捣毁它,烧掉它!烧掉它,风把灰尘扬起!从今往后,不再思念你,我同你断绝相思!当初与你约会时,不免引起鸡鸣狗吠,兄嫂也可能知道了此事。哎!听到屋外秋风声里鸟儿飞鸣,情绪更乱,一会儿天亮了,我就会知道该怎么做的。

赏析:这是汉代乐府《铙歌十八曲》之一。铙歌本为“建威扬德,劝士讽敌”的军乐,然今传十八曲中内容庞杂,叙战阵、记祥瑞、表武功、写爱情者皆有。本篇用第一人称,表现一位女子在遭到爱情波折前后的复杂情绪。诗以“双珠玳瑁簪”这一爱情信物为线索,通过“赠”与“毁”及毁后三个阶段,来表现主人公的爱与恨,决绝与不忍的感情波折;又通过典型的行动细节描写(选赠礼物的精心装饰,摧毁礼物的连贯动作)和景物的比兴烘托(“鸡鸣狗吠”及末尾两句)来刻画人物的细微心曲,相当成功。

《上邪》《饮马长城窟行》选自《乐府诗集》,属乐府民歌,作者不详。“乐府”是古代音乐机构的名称,汉武帝时规模盛大。它的主要任务,一是为文人的歌词配乐,二是搜集民间歌谣。乐府民歌是社会下层群众的歌谣,反映下层人民生活,揭示了社会的各种矛盾和斗争,真实地表达出人民的爱憎。《上邪》和《饮马长城窟行》表现了人们对美好爱情生活的向往和追求。

作者介绍

汉代时,封建礼教对妇女的迫害十分严重。乐府民歌里,妇女的歌唱占有重要地位,但大都笼罩着一层不幸和悲惨的阴影,同时也产生了一些反映男女爱情的作品,如《上邪》。

汉代从武帝始,连年对外发动战争,给人民带来了深重的灾难,引起人民的强烈不满。《饮马长城窟行》从另一个角度反映了战争对和平幸福生活的破坏,表现了广大人民的痛苦和灾难。

背景解读

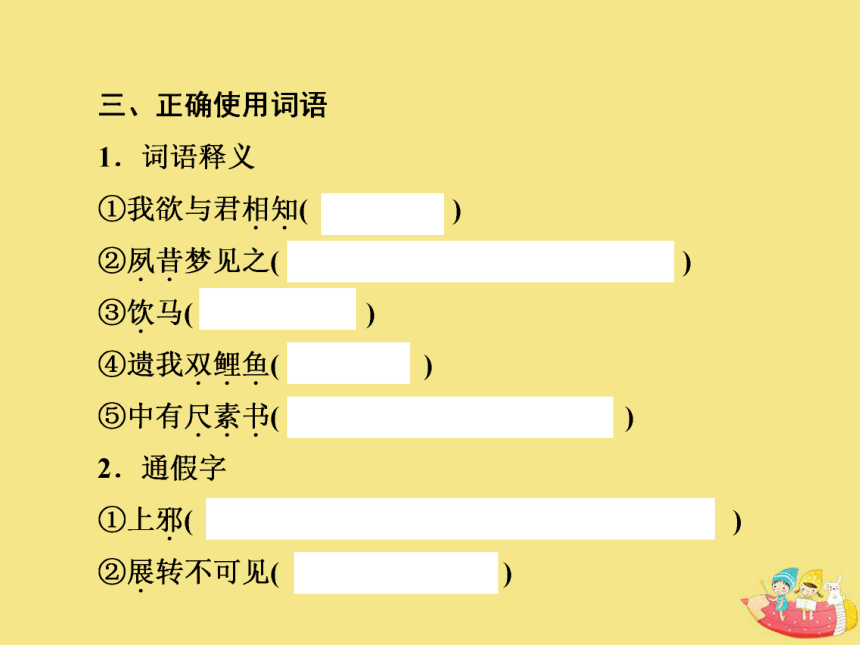

古代书信别称

在我国古代,纸还没有发明以前,常见的“信”是用漆书写在薄木板上的,叫作木牍。由于木牍一般一尺长,故又称为“尺牍”。后来,有人把信写在绸子上,叫作“尺素”。唐代张九龄诗云:“委曲风波事,难为尺素传。”尺素指的就是“信”。“鲤鱼”也可指代书信,典故出于汉乐府诗:“客从远方来,遗我双鲤鱼。呼儿烹鲤鱼,中有尺素书。”书信的其他称呼还有二鲤鱼、传书、寄鳞、尺素、尺素书、烹鱼、烹鲤、素书、素鲤、锦鳞书、双鱼、双鲤、鱼传尺素、鱼封、鱼尺、鱼书、鱼雁、鲤鱼、鳞鸿等。

知识链接

结构图示

《上邪》

《上邪》是一首感情真挚而热烈的爱情诗,诗中描述一位女子对天发誓,连用五件不可能发生的事情来表明自己对爱情的坚贞不渝。

主旨归纳

1.诗中设想了三组奇异的自然现象,有什么作用?

【对应考点】鉴赏诗歌的艺术特色

【答案】主人公设想了三组奇特的自然现象,作为“与君绝”的条件:“山无陵,江水为竭”——山河消失了;“冬雷震震,夏雨雪”——四季颠倒了;“天地合”——再度回到混沌世界。设想的事情一件比一件荒谬,一件比一件离奇,根本不可能发生。这就把主人公至死不渝的爱情强调得无以复加,以至于把“与君绝”的可能性从根本上排除了。这种独特的抒情方式准确地表达了热恋中人特有的绝对化心理。

2.诗中女主人公形象同《氓》《孔雀东南飞》中的有何异同?

【对应考点】鉴赏诗歌的人物形象

【答案】同:都是对爱情坚贞不渝。

异:《上邪》表现出女主人公对爱情的期待和承诺;《氓》表现出女主人公对社会的控诉和对自身的伤感;《孔雀东南飞》表现出刘兰芝以死殉情的清醒和刚烈。

抒情一般分为两种:直接抒情和间接抒情。直抒胸臆即直接抒情。不同于间接抒情,它不凭借外物作依托,心里有什么话,有什么想法,有怎样的感情,就和盘托出,抒之而后快。这种抒情方式看似平淡,但是它的难于掌握之处在于,平淡之处见真情。《上邪》中的女主人公运用第一人称,以女子呼天为誓,自“山无陵”以下一口气列举了五件在现实生活中根本不可能发生的事,层层推进,直接表达自己丰富多彩的内心世界,使人读后内心受到震撼。

技法镜鉴

直抒胸臆

【即时小练】

如今很多老师喜欢采用成绩排名法,请你运用直抒胸臆法表达对这一做法的态度。

【答案】老师啊,您可曾知道,复习迎考期间同学们花了多少工夫,多少心血呀!本来,成绩不佳可以使我们看到自己的不足之处,从而冷静下来补缺补漏,每一个有进取心的同学都会这样做的。然而您排名次这一着却使我们慌乱了,简直有点不知所措。诚然,我们面临的是一个飞速发展而又充满挑战的时代,竞争是不可避免的。您旗帜鲜明地鼓励竞争,我认为既有胆又有识,是很令人钦佩的。

但,凭一次考试分数来排名次,争高低的做法却不足取。分数并非是衡量一个学生学习成绩的唯一标准。我想,这种做法不利于学生的全面发展,不利于培养学生独立创造、主动进取的精神,不利于保护我们的自尊心和提高我们的自信心。每个学生都有各自的基础,各自的起点,这样一股脑儿的竞争,对于一些成绩较好的同学来说简直是一种束缚,一种无形的枷锁。对于那些成绩差的同学岂不是挫伤了他们的自尊心以致使他们丧失自信心?

【考点解读】

1.诗歌的篇章结构

在诗歌的结构安排上,诗人也是独具匠心的。常用的篇章结构有:

(1)开门见山。开门见山是指诗歌开头就进入正题,不拐弯抹角。如杜甫《蜀相》:“丞相祠堂何处寻?锦官城外柏森森。”开头一句即以问入题。

对接高考

分析诗歌的篇章结构

(2)曲笔入题。不马上就触到本题,开头先来一个发端,运用得好,会使诗歌有跌宕起伏之感,造成悬念,吸引读者。如谢朓《玉阶怨》:“夕殿下珠帘,流萤飞复息。长夜缝罗衣, 思君此何极。” 先景语后情语。

(3)伏笔。伏笔是为下文行文所作的准备,有时和照应结合起来使用。如杜牧《泊秦淮》:“烟笼寒水月笼沙,夜泊秦淮近酒家。商女不知亡国恨,隔江犹唱《后庭花》。”诗歌开头写停泊的地方靠近酒家,就是为下文听商女唱《玉树后庭花》埋下伏笔。

(4)照应。照应在古典诗歌中的运用可分为三类,即首尾照应、扣题照应、伏笔照应。

(5)卒章显志。是指诗人往往在诗歌的结尾表达自己的心志或情怀。如李白《梦游天姥吟留别》结尾“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜”,表达了诗人要自由自在,驰骋闲放,不为五斗米折腰的心志。

(6)以景结情。指诗歌在议论或抒情的基础上戛然而止,转为写景,以景代情作结,这种写法能使诗歌显得意犹未尽、形象含蓄、耐人咀嚼。如王昌龄《从军行七首(其二)》:“琵琶起舞换新声,总是关山旧别情。撩乱边愁听不尽,高高秋月照长城。”

(7)铺垫。指在情节发生前的交代、暗示。如苏轼《东坡》:“雨洗东坡月色清,市人行尽野人行。莫嫌荦确坡头路,自爱铿然曳杖声。”第一句是在写景,描绘了一幅雨后东坡的月夜图,创造了一种清静自然的幽雅氛围,表现了作者宁静的心情,为下面的抒情作了铺垫。

(8)画龙点睛。指用一两句精彩的话点明主旨。如文天祥《过零丁洋》的最后一联:“人生自古谁无死?留取丹心照汗青。”结句把诗人心系国家、胸怀民族、舍生取义、视死如归的爱国情怀和民族气节推至最高潮,在全诗中起到画龙点睛的作用。

(9)浑然天成。指结构非常完整,如同自然生成。如王之涣《登鹳雀楼》:“白日依山尽,黄河入海流。欲穷千里目,更上一层楼。”诗的两联皆用对仗,而且对得顺乎自然,气势充沛,浩大无边,浑然天成。

2.答题步骤

解答诗歌结构类题,首先要准确指出结构作用或写法上的特点,再结合具体诗句阐释其作用或特点在诗文中是如何运用的,最后指出此结构或写法有何效果。

【典型例题】

山 行

(清)姚鼐

布谷飞飞劝早耕,舂锄①扑扑②趁春晴。

千层石树通行路,一带山田放水声。

注:①舂(chōnɡ)锄:白鹭。②扑扑:鸟扑打翅膀之声。

有人说,最后一句是全诗的主旨所在,你是否同意这种说法?请说明理由。

【答案】同意。开头两句用整饬而形象的对仗句式刻画两种鸟儿的活动,为春耕营造一种正当其时的氛围。第三句紧扣一“行”字,写诗人沿山路而上,边登山边欣赏,为结尾句通过山田放水声写春耕做铺垫。最后一句展现的是山乡农民放水播谷的繁忙景象,至此,首句布谷鸟的劝耕有了呼应,诗人山行欣喜之情得以抒写。总之,末句卒章显志,是全诗主旨之所在。

文白对译

结构图示

《饮马长城窟行》

《饮马长城窟行》是以一个女子的口吻,抒写了对远行未归的丈夫的无限思念及自己的孤凄无依之情。

主旨归纳

1.速读诗歌,理清文章的思路。

【对应考点】把握诗歌的思想内容

【答案】青草→思念→做梦→梦醒→伤悲→收信→读信。

2.诗中女主人公有着怎么样的痛苦?

【对应考点】把握诗歌的思想内容

【答案】①丈夫远行,经年不归,独自一人,饱尝门庭冷落、世态炎凉之苦。②和丈夫一同远行的人都回来了,唯独不见自己的丈夫,眼看他人团聚,越发觉得自己凄凉寂寞。

借代,顾名思义便是借一物来代替另一物出现。因被替代的叫“本体”,替代的叫“借体”,“本体”不出现,用“借体”来代替。借代的方式有多种,如部分代整体(即用事物具有代表性的部分代本体事物),特征代整体,具体代抽象等。恰当地运用借代可以引人联想,使语句拥有形象突出、特点鲜明、文笔精练、具体生动的效果。《饮马长城窟行》中“呼儿烹鲤鱼”的“鲤鱼”就是指代书信。

技法镜鉴

借 代

【即时小练】

请赏析下面诗句中的借代手法。

(1)“知否,知否?应是绿肥红瘦。”(李清照《如梦令》)

(2)南国烽烟正十年。(《梅岭三章》)

【答案】(1)词中用“绿”和“红”两种颜色分别代替叶和花,写叶的茂盛和花的凋零,烘托了诗人的伤感情怀。

(2)“烽烟”,原是古代边境用以报警的烟火,这里代指战争,把战争这个抽象的概念具体化、形象化了。

【考点解读】

1.诗歌常见意象及含义

意象是诗歌的灵魂,是诗人情感表达的重要途径,把握诗歌的意象对正确理解诗歌作品的内容及作者的思想感情尤为重要。可以说,它是打开诗歌鉴赏之门的钥匙。

对接高考

鉴赏诗歌的意象

所谓“意象”,指的是融合了主观情思的具体可感的艺术形象。换言之,就是含有某种思想感情的形象。在我国古典诗歌漫长的发展历程中,形成了很多传统的意象,它们蕴含的意义基本是固定的。如果我们熟悉这些意象,能给鉴赏诗歌带来很大帮助。

(1)送别类意象(或表达依依不舍之情,或叙写别后的思念):杨柳、长亭、南浦、酒等。例:寒蝉凄切,对长亭晚。(柳永《雨霖铃》)

(2)思乡类意象(或表达对家乡的思念,或表达对亲人的牵挂):月亮、鸿雁、双鲤、尺素、捣衣等。例:雁字回时,月满西楼。(李清照《一剪梅》)

(3)愁苦类意象(或表达忧愁、悲伤心情,或渲染凄冷、悲凉气氛):梧桐、芭蕉、流水、猿猴、杜鹃鸟、斜阳(夕阳、落日)等。例:一声梧叶一声秋,一点芭蕉一点愁,三更归梦三更后。(徐再思《双调水仙子·夜雨》)

(4)抒怀类意象(或托物显示高洁的品质,或抒发感慨):菊花、梅花、松柏、竹、黍离、冰雪、草木等。例:宁可枝头抱香死,何曾吹落北风中。(郑思肖《寒菊》)

(5)爱情类意象(用以表达爱恋、相思之情):红豆、莲、连理枝、比翼鸟等。例:红豆生南国,春来发几枝。愿君多采撷,此物最相思。(王维《相思》)

(6)战争类意象(或表达对战争的厌恶,或表达对和平的向往):投笔、请缨、长城、楼兰、柳营、羌笛等。例:黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。(王昌龄《从军行》)

(7)闲适类意象(或表达清闲恬淡的心情,或表达对隐居生活的向往):五柳、东篱、武陵、桃花源、采薇、终南山等。例:采菊东篱下,悠然见南山。(陶渊明《饮酒》)

2.答题步骤

解答意象类题目,首先根据要求指出对应的意象,然后指出这些意象在诗中代表的含义及其作用,最后说明诗人借助这些意象表达了什么感情。

【典型例题】

吴松①道中二首(其二)

晁补之

晓路雨萧萧,江乡叶正飘。

天寒雁声急,岁晚客程遥。

鸟避征帆却,鱼惊荡桨跳。

孤舟宿何许?霜月系枫桥。

注:①吴松:即吴淞,江名。

请结合全诗分析“孤舟”这一意象的作用。

【答案】孤舟联结着雁、鸟、鱼、霜月、枫桥等意象,把航程中的所见所闻所想贯串在一起,是全诗的线索;作者融情于景,表达了漂泊、思乡、孤寂之感。

燕歌行

曹 丕

秋风萧瑟天气凉,草木摇落露为霜,群燕辞归雁南翔。念君客游思断肠,慊慊思归恋故乡,君何淹留寄他方?贱妾茕茕守空房,忧来思君不敢忘,不觉泪下沾衣裳。援琴鸣弦发清商,短歌微吟不能长。明月皎皎照我床,星汉西流夜未央。牵牛织女遥相望,尔独何辜限河梁?

美文赏读

赏析:这是曹丕《燕歌行》两首中的第一首。《燕歌行》是一个乐府题目,属于《相和歌》中的《平调曲》,它和《齐讴行》《吴趋行》相类,都是反映各自地区的生活,具有各自地区音乐特点的曲调。全诗十五句,写了一位思妇思念远游在外的丈夫的心理活动,委婉曲折,如泣如诉,可说是用人物自己的口吻写的一篇内心独白。按其感情脉络和心理变化,可分为感秋—盼归—思君—遣愁—恨天共五个层次。五个层次,张弛有致,层次分明,脉络清晰,转接自然顺畅。

课外阅读推荐书(篇)目:

曹操:《步出夏门行》

文白对译

18 汉乐府两首

有所思

有所思,乃在大海南。

何用问遗君,双珠玳瑁簪,用玉绍缭之。

闻君有他心,拉杂摧烧之。

摧烧之,当风扬其灰。

从今以往,勿复相思,相思与君绝!

鸡鸣狗吠,兄嫂当知之。

妃呼狶(xī)!

秋风肃肃晨风飔(sī),东方须臾高(hào)知之。

译文:我所思念的人,就在大海的南边。我拿什么赠给你呢?这是一支玳瑁簪,上面装饰有珍珠和玉环。听说他有二心,心里伤悲,拆碎它,捣毁它,烧掉它!烧掉它,风把灰尘扬起!从今往后,不再思念你,我同你断绝相思!当初与你约会时,不免引起鸡鸣狗吠,兄嫂也可能知道了此事。哎!听到屋外秋风声里鸟儿飞鸣,情绪更乱,一会儿天亮了,我就会知道该怎么做的。

赏析:这是汉代乐府《铙歌十八曲》之一。铙歌本为“建威扬德,劝士讽敌”的军乐,然今传十八曲中内容庞杂,叙战阵、记祥瑞、表武功、写爱情者皆有。本篇用第一人称,表现一位女子在遭到爱情波折前后的复杂情绪。诗以“双珠玳瑁簪”这一爱情信物为线索,通过“赠”与“毁”及毁后三个阶段,来表现主人公的爱与恨,决绝与不忍的感情波折;又通过典型的行动细节描写(选赠礼物的精心装饰,摧毁礼物的连贯动作)和景物的比兴烘托(“鸡鸣狗吠”及末尾两句)来刻画人物的细微心曲,相当成功。

《上邪》《饮马长城窟行》选自《乐府诗集》,属乐府民歌,作者不详。“乐府”是古代音乐机构的名称,汉武帝时规模盛大。它的主要任务,一是为文人的歌词配乐,二是搜集民间歌谣。乐府民歌是社会下层群众的歌谣,反映下层人民生活,揭示了社会的各种矛盾和斗争,真实地表达出人民的爱憎。《上邪》和《饮马长城窟行》表现了人们对美好爱情生活的向往和追求。

作者介绍

汉代时,封建礼教对妇女的迫害十分严重。乐府民歌里,妇女的歌唱占有重要地位,但大都笼罩着一层不幸和悲惨的阴影,同时也产生了一些反映男女爱情的作品,如《上邪》。

汉代从武帝始,连年对外发动战争,给人民带来了深重的灾难,引起人民的强烈不满。《饮马长城窟行》从另一个角度反映了战争对和平幸福生活的破坏,表现了广大人民的痛苦和灾难。

背景解读

古代书信别称

在我国古代,纸还没有发明以前,常见的“信”是用漆书写在薄木板上的,叫作木牍。由于木牍一般一尺长,故又称为“尺牍”。后来,有人把信写在绸子上,叫作“尺素”。唐代张九龄诗云:“委曲风波事,难为尺素传。”尺素指的就是“信”。“鲤鱼”也可指代书信,典故出于汉乐府诗:“客从远方来,遗我双鲤鱼。呼儿烹鲤鱼,中有尺素书。”书信的其他称呼还有二鲤鱼、传书、寄鳞、尺素、尺素书、烹鱼、烹鲤、素书、素鲤、锦鳞书、双鱼、双鲤、鱼传尺素、鱼封、鱼尺、鱼书、鱼雁、鲤鱼、鳞鸿等。

知识链接

结构图示

《上邪》

《上邪》是一首感情真挚而热烈的爱情诗,诗中描述一位女子对天发誓,连用五件不可能发生的事情来表明自己对爱情的坚贞不渝。

主旨归纳

1.诗中设想了三组奇异的自然现象,有什么作用?

【对应考点】鉴赏诗歌的艺术特色

【答案】主人公设想了三组奇特的自然现象,作为“与君绝”的条件:“山无陵,江水为竭”——山河消失了;“冬雷震震,夏雨雪”——四季颠倒了;“天地合”——再度回到混沌世界。设想的事情一件比一件荒谬,一件比一件离奇,根本不可能发生。这就把主人公至死不渝的爱情强调得无以复加,以至于把“与君绝”的可能性从根本上排除了。这种独特的抒情方式准确地表达了热恋中人特有的绝对化心理。

2.诗中女主人公形象同《氓》《孔雀东南飞》中的有何异同?

【对应考点】鉴赏诗歌的人物形象

【答案】同:都是对爱情坚贞不渝。

异:《上邪》表现出女主人公对爱情的期待和承诺;《氓》表现出女主人公对社会的控诉和对自身的伤感;《孔雀东南飞》表现出刘兰芝以死殉情的清醒和刚烈。

抒情一般分为两种:直接抒情和间接抒情。直抒胸臆即直接抒情。不同于间接抒情,它不凭借外物作依托,心里有什么话,有什么想法,有怎样的感情,就和盘托出,抒之而后快。这种抒情方式看似平淡,但是它的难于掌握之处在于,平淡之处见真情。《上邪》中的女主人公运用第一人称,以女子呼天为誓,自“山无陵”以下一口气列举了五件在现实生活中根本不可能发生的事,层层推进,直接表达自己丰富多彩的内心世界,使人读后内心受到震撼。

技法镜鉴

直抒胸臆

【即时小练】

如今很多老师喜欢采用成绩排名法,请你运用直抒胸臆法表达对这一做法的态度。

【答案】老师啊,您可曾知道,复习迎考期间同学们花了多少工夫,多少心血呀!本来,成绩不佳可以使我们看到自己的不足之处,从而冷静下来补缺补漏,每一个有进取心的同学都会这样做的。然而您排名次这一着却使我们慌乱了,简直有点不知所措。诚然,我们面临的是一个飞速发展而又充满挑战的时代,竞争是不可避免的。您旗帜鲜明地鼓励竞争,我认为既有胆又有识,是很令人钦佩的。

但,凭一次考试分数来排名次,争高低的做法却不足取。分数并非是衡量一个学生学习成绩的唯一标准。我想,这种做法不利于学生的全面发展,不利于培养学生独立创造、主动进取的精神,不利于保护我们的自尊心和提高我们的自信心。每个学生都有各自的基础,各自的起点,这样一股脑儿的竞争,对于一些成绩较好的同学来说简直是一种束缚,一种无形的枷锁。对于那些成绩差的同学岂不是挫伤了他们的自尊心以致使他们丧失自信心?

【考点解读】

1.诗歌的篇章结构

在诗歌的结构安排上,诗人也是独具匠心的。常用的篇章结构有:

(1)开门见山。开门见山是指诗歌开头就进入正题,不拐弯抹角。如杜甫《蜀相》:“丞相祠堂何处寻?锦官城外柏森森。”开头一句即以问入题。

对接高考

分析诗歌的篇章结构

(2)曲笔入题。不马上就触到本题,开头先来一个发端,运用得好,会使诗歌有跌宕起伏之感,造成悬念,吸引读者。如谢朓《玉阶怨》:“夕殿下珠帘,流萤飞复息。长夜缝罗衣, 思君此何极。” 先景语后情语。

(3)伏笔。伏笔是为下文行文所作的准备,有时和照应结合起来使用。如杜牧《泊秦淮》:“烟笼寒水月笼沙,夜泊秦淮近酒家。商女不知亡国恨,隔江犹唱《后庭花》。”诗歌开头写停泊的地方靠近酒家,就是为下文听商女唱《玉树后庭花》埋下伏笔。

(4)照应。照应在古典诗歌中的运用可分为三类,即首尾照应、扣题照应、伏笔照应。

(5)卒章显志。是指诗人往往在诗歌的结尾表达自己的心志或情怀。如李白《梦游天姥吟留别》结尾“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜”,表达了诗人要自由自在,驰骋闲放,不为五斗米折腰的心志。

(6)以景结情。指诗歌在议论或抒情的基础上戛然而止,转为写景,以景代情作结,这种写法能使诗歌显得意犹未尽、形象含蓄、耐人咀嚼。如王昌龄《从军行七首(其二)》:“琵琶起舞换新声,总是关山旧别情。撩乱边愁听不尽,高高秋月照长城。”

(7)铺垫。指在情节发生前的交代、暗示。如苏轼《东坡》:“雨洗东坡月色清,市人行尽野人行。莫嫌荦确坡头路,自爱铿然曳杖声。”第一句是在写景,描绘了一幅雨后东坡的月夜图,创造了一种清静自然的幽雅氛围,表现了作者宁静的心情,为下面的抒情作了铺垫。

(8)画龙点睛。指用一两句精彩的话点明主旨。如文天祥《过零丁洋》的最后一联:“人生自古谁无死?留取丹心照汗青。”结句把诗人心系国家、胸怀民族、舍生取义、视死如归的爱国情怀和民族气节推至最高潮,在全诗中起到画龙点睛的作用。

(9)浑然天成。指结构非常完整,如同自然生成。如王之涣《登鹳雀楼》:“白日依山尽,黄河入海流。欲穷千里目,更上一层楼。”诗的两联皆用对仗,而且对得顺乎自然,气势充沛,浩大无边,浑然天成。

2.答题步骤

解答诗歌结构类题,首先要准确指出结构作用或写法上的特点,再结合具体诗句阐释其作用或特点在诗文中是如何运用的,最后指出此结构或写法有何效果。

【典型例题】

山 行

(清)姚鼐

布谷飞飞劝早耕,舂锄①扑扑②趁春晴。

千层石树通行路,一带山田放水声。

注:①舂(chōnɡ)锄:白鹭。②扑扑:鸟扑打翅膀之声。

有人说,最后一句是全诗的主旨所在,你是否同意这种说法?请说明理由。

【答案】同意。开头两句用整饬而形象的对仗句式刻画两种鸟儿的活动,为春耕营造一种正当其时的氛围。第三句紧扣一“行”字,写诗人沿山路而上,边登山边欣赏,为结尾句通过山田放水声写春耕做铺垫。最后一句展现的是山乡农民放水播谷的繁忙景象,至此,首句布谷鸟的劝耕有了呼应,诗人山行欣喜之情得以抒写。总之,末句卒章显志,是全诗主旨之所在。

文白对译

结构图示

《饮马长城窟行》

《饮马长城窟行》是以一个女子的口吻,抒写了对远行未归的丈夫的无限思念及自己的孤凄无依之情。

主旨归纳

1.速读诗歌,理清文章的思路。

【对应考点】把握诗歌的思想内容

【答案】青草→思念→做梦→梦醒→伤悲→收信→读信。

2.诗中女主人公有着怎么样的痛苦?

【对应考点】把握诗歌的思想内容

【答案】①丈夫远行,经年不归,独自一人,饱尝门庭冷落、世态炎凉之苦。②和丈夫一同远行的人都回来了,唯独不见自己的丈夫,眼看他人团聚,越发觉得自己凄凉寂寞。

借代,顾名思义便是借一物来代替另一物出现。因被替代的叫“本体”,替代的叫“借体”,“本体”不出现,用“借体”来代替。借代的方式有多种,如部分代整体(即用事物具有代表性的部分代本体事物),特征代整体,具体代抽象等。恰当地运用借代可以引人联想,使语句拥有形象突出、特点鲜明、文笔精练、具体生动的效果。《饮马长城窟行》中“呼儿烹鲤鱼”的“鲤鱼”就是指代书信。

技法镜鉴

借 代

【即时小练】

请赏析下面诗句中的借代手法。

(1)“知否,知否?应是绿肥红瘦。”(李清照《如梦令》)

(2)南国烽烟正十年。(《梅岭三章》)

【答案】(1)词中用“绿”和“红”两种颜色分别代替叶和花,写叶的茂盛和花的凋零,烘托了诗人的伤感情怀。

(2)“烽烟”,原是古代边境用以报警的烟火,这里代指战争,把战争这个抽象的概念具体化、形象化了。

【考点解读】

1.诗歌常见意象及含义

意象是诗歌的灵魂,是诗人情感表达的重要途径,把握诗歌的意象对正确理解诗歌作品的内容及作者的思想感情尤为重要。可以说,它是打开诗歌鉴赏之门的钥匙。

对接高考

鉴赏诗歌的意象

所谓“意象”,指的是融合了主观情思的具体可感的艺术形象。换言之,就是含有某种思想感情的形象。在我国古典诗歌漫长的发展历程中,形成了很多传统的意象,它们蕴含的意义基本是固定的。如果我们熟悉这些意象,能给鉴赏诗歌带来很大帮助。

(1)送别类意象(或表达依依不舍之情,或叙写别后的思念):杨柳、长亭、南浦、酒等。例:寒蝉凄切,对长亭晚。(柳永《雨霖铃》)

(2)思乡类意象(或表达对家乡的思念,或表达对亲人的牵挂):月亮、鸿雁、双鲤、尺素、捣衣等。例:雁字回时,月满西楼。(李清照《一剪梅》)

(3)愁苦类意象(或表达忧愁、悲伤心情,或渲染凄冷、悲凉气氛):梧桐、芭蕉、流水、猿猴、杜鹃鸟、斜阳(夕阳、落日)等。例:一声梧叶一声秋,一点芭蕉一点愁,三更归梦三更后。(徐再思《双调水仙子·夜雨》)

(4)抒怀类意象(或托物显示高洁的品质,或抒发感慨):菊花、梅花、松柏、竹、黍离、冰雪、草木等。例:宁可枝头抱香死,何曾吹落北风中。(郑思肖《寒菊》)

(5)爱情类意象(用以表达爱恋、相思之情):红豆、莲、连理枝、比翼鸟等。例:红豆生南国,春来发几枝。愿君多采撷,此物最相思。(王维《相思》)

(6)战争类意象(或表达对战争的厌恶,或表达对和平的向往):投笔、请缨、长城、楼兰、柳营、羌笛等。例:黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。(王昌龄《从军行》)

(7)闲适类意象(或表达清闲恬淡的心情,或表达对隐居生活的向往):五柳、东篱、武陵、桃花源、采薇、终南山等。例:采菊东篱下,悠然见南山。(陶渊明《饮酒》)

2.答题步骤

解答意象类题目,首先根据要求指出对应的意象,然后指出这些意象在诗中代表的含义及其作用,最后说明诗人借助这些意象表达了什么感情。

【典型例题】

吴松①道中二首(其二)

晁补之

晓路雨萧萧,江乡叶正飘。

天寒雁声急,岁晚客程遥。

鸟避征帆却,鱼惊荡桨跳。

孤舟宿何许?霜月系枫桥。

注:①吴松:即吴淞,江名。

请结合全诗分析“孤舟”这一意象的作用。

【答案】孤舟联结着雁、鸟、鱼、霜月、枫桥等意象,把航程中的所见所闻所想贯串在一起,是全诗的线索;作者融情于景,表达了漂泊、思乡、孤寂之感。

燕歌行

曹 丕

秋风萧瑟天气凉,草木摇落露为霜,群燕辞归雁南翔。念君客游思断肠,慊慊思归恋故乡,君何淹留寄他方?贱妾茕茕守空房,忧来思君不敢忘,不觉泪下沾衣裳。援琴鸣弦发清商,短歌微吟不能长。明月皎皎照我床,星汉西流夜未央。牵牛织女遥相望,尔独何辜限河梁?

美文赏读

赏析:这是曹丕《燕歌行》两首中的第一首。《燕歌行》是一个乐府题目,属于《相和歌》中的《平调曲》,它和《齐讴行》《吴趋行》相类,都是反映各自地区的生活,具有各自地区音乐特点的曲调。全诗十五句,写了一位思妇思念远游在外的丈夫的心理活动,委婉曲折,如泣如诉,可说是用人物自己的口吻写的一篇内心独白。按其感情脉络和心理变化,可分为感秋—盼归—思君—遣愁—恨天共五个层次。五个层次,张弛有致,层次分明,脉络清晰,转接自然顺畅。

课外阅读推荐书(篇)目:

曹操:《步出夏门行》

文白对译

同课章节目录

- 第一单元 认识自我

- 1我很重要

- 2北大是我美丽羞涩的梦

- 3 我的故事及其背后的中国梦(节选)

- 第二单元 传 记

- 4 “布衣总统”孙中山(节选)

- 5 华罗庚

- 6 罗曼·罗兰(节选)

- 7 留取丹心照汗青—文天祥千秋祭

- 8 我的回顾

- 扩展阅读

- 表达交流活动

- 第三单元 散 文(1)

- 9荷塘月色

- 10散文两篇

- 11拣麦穗

- 12我与地坛(节选)

- 13沙田山居

- 表达交流活动

- 打开心灵之门

- 熟语的类型与构成形式

- 叙述纵横求变化

- 抒情绘景的现代美文——《朱自清散文全集》

- 第四单元 古典诗歌(1)

- 14《诗经》两首

- 15 离骚(节选)

- 16孔雀东南飞(并序)

- 17汉魏晋诗三首

- 18汉乐府两首

- 19南朝诗两首

- 寻觅节日诗情

- 文言实词(1)

- 诗无达诂

- 包罗万事的历史画卷——《三国演义》