北师大版八上数学第1章勾股定理:全章热门考点整合应用课件(39张PPT)

文档属性

| 名称 | 北师大版八上数学第1章勾股定理:全章热门考点整合应用课件(39张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 866.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2020-04-27 14:01:51 | ||

图片预览

文档简介

(共39张PPT)

全章热门考点整合应用

第一章 勾股定理

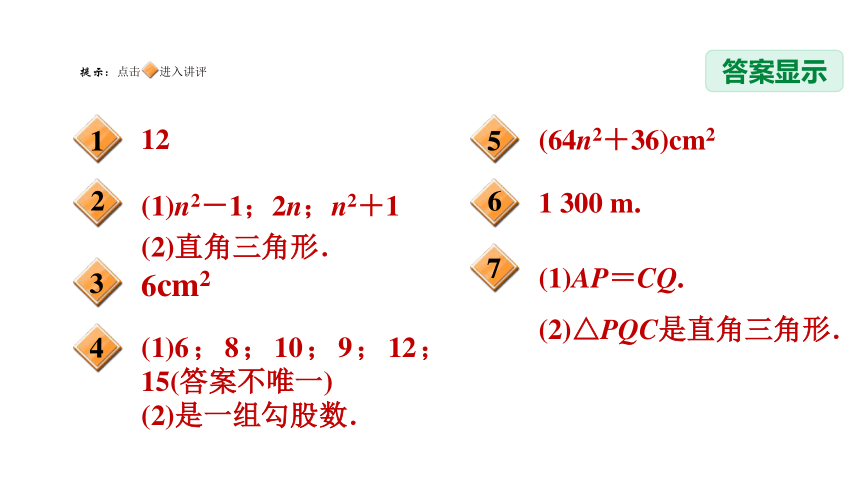

答案显示

(64n2+36)cm2

1 300 m.

(1)AP=CQ.

(2)△PQC是直角三角形.

12

(1)n2-1;2n;n2+1

(2)直角三角形.

6cm2

(1)6;8;10;9;12;15(答案不唯一)

(2)是一组勾股数.

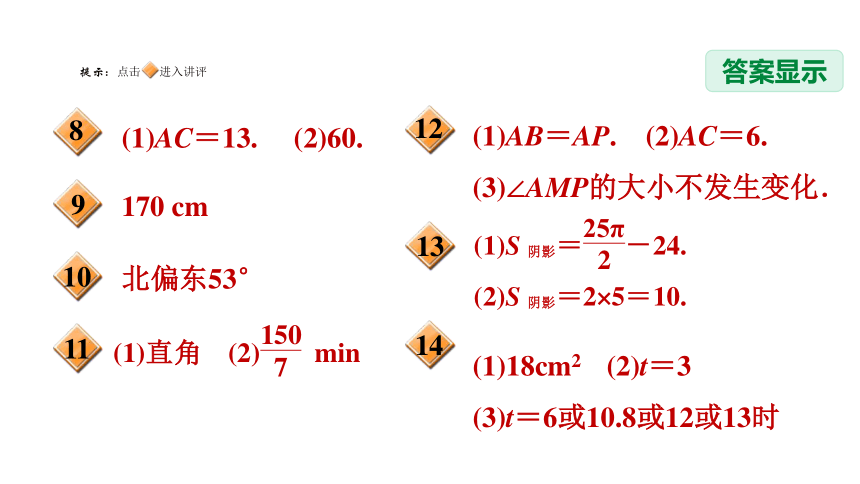

答案显示

170 cm

(1)AC=13. (2)60.

北偏东53°

(1)18cm2 (2)t=3

(3)t=6或10.8或12或13时

(1)AB=AP. (2)AC=6.

(3)∠AMP的大小不发生变化.

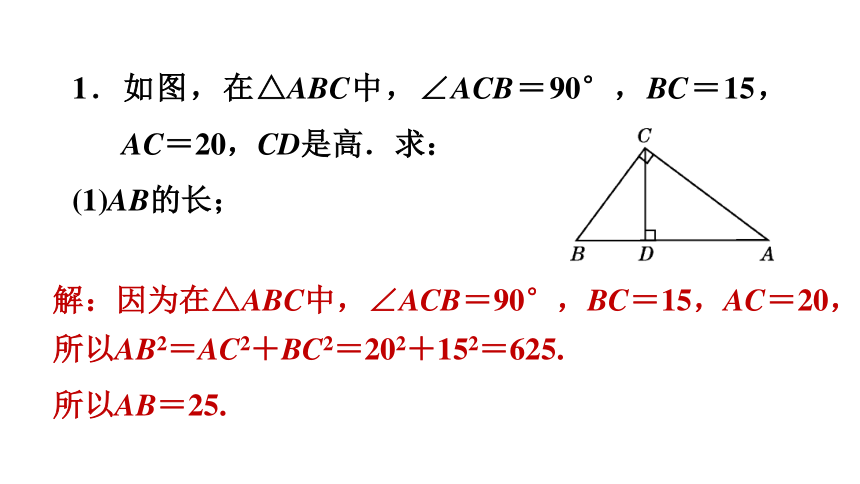

1.如图,在△ABC中,∠ACB=90°,BC=15,AC=20,CD是高.求:

(1)AB的长;

解:因为在△ABC中,∠ACB=90°,BC=15,AC=20,

所以AB2=AC2+BC2=202+152=625.

所以AB=25.

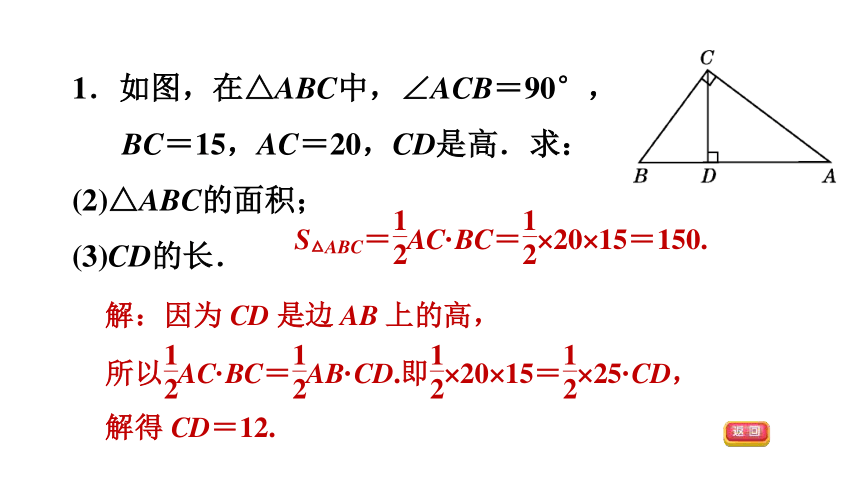

1.如图,在△ABC中,∠ACB=90°,

BC=15,AC=20,CD是高.求:

(2)△ABC的面积;

(3)CD的长.

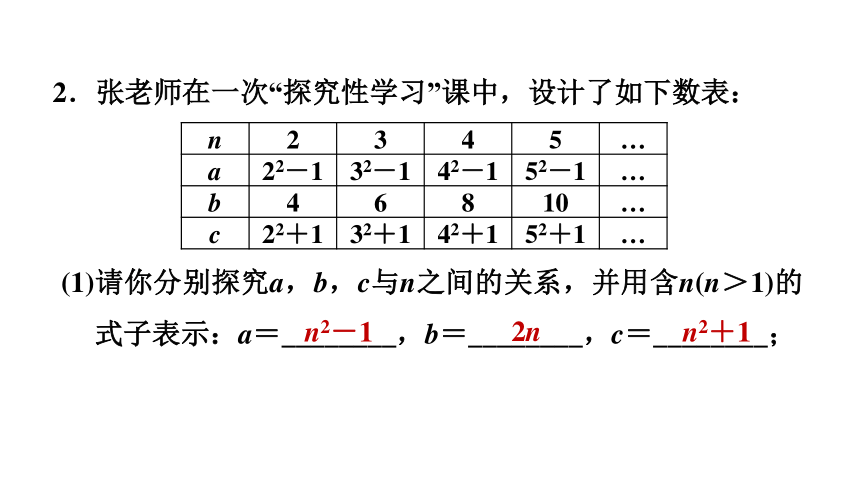

2.张老师在一次“探究性学习”课中,设计了如下数表:

(1)请你分别探究a,b,c与n之间的关系,并用含n(n>1)的式子表示:a=________,b=________,c=________;

n2-1

2n

n2+1

n 2 3 4 5 …

a 22-1 32-1 42-1 52-1 …

b 4 6 8 10 …

c 22+1 32+1 42+1 52+1 …

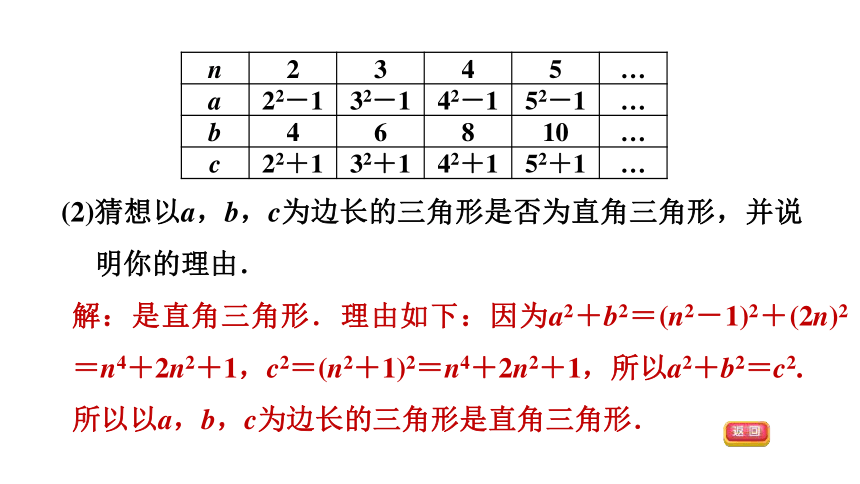

(2)猜想以a,b,c为边长的三角形是否为直角三角形,并说明你的理由.

解:是直角三角形.理由如下:因为a2+b2=(n2-1)2+(2n)2=n4+2n2+1,c2=(n2+1)2=n4+2n2+1,所以a2+b2=c2.

所以以a,b,c为边长的三角形是直角三角形.

n 2 3 4 5 …

a 22-1 32-1 42-1 52-1 …

b 4 6 8 10 …

c 22+1 32+1 42+1 52+1 …

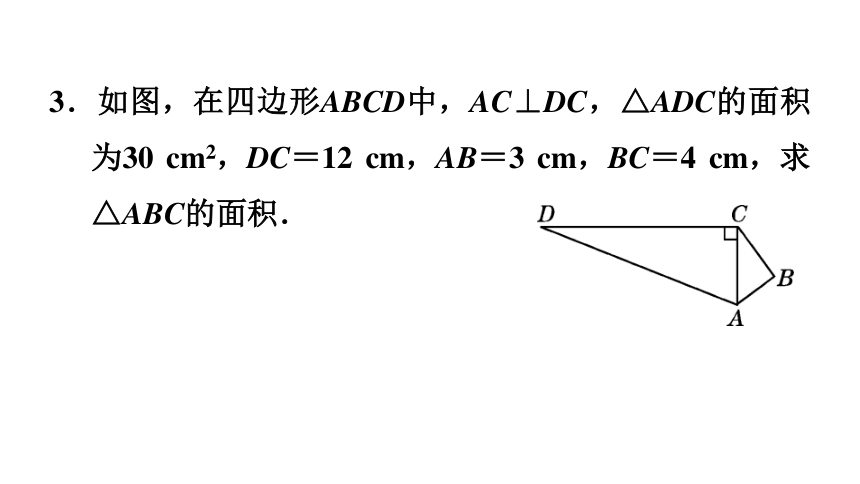

3.如图,在四边形ABCD中,AC⊥DC,△ADC的面积为30 cm2,DC=12 cm,AB=3 cm,BC=4 cm,求△ABC的面积.

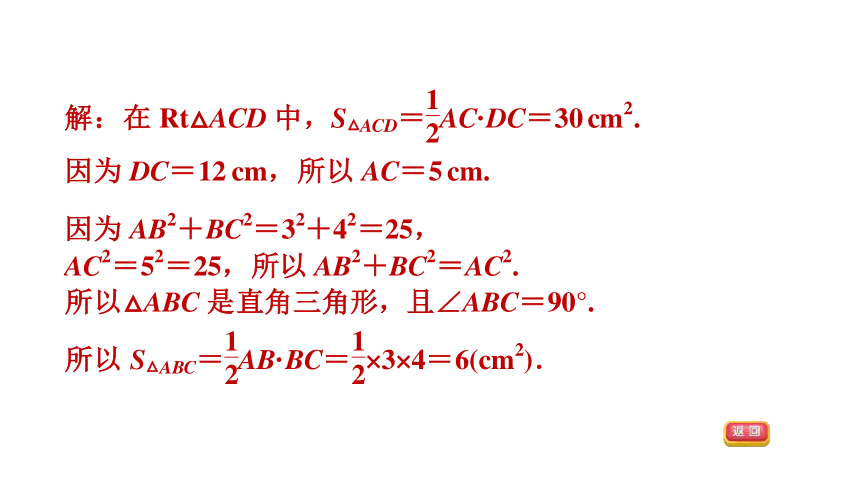

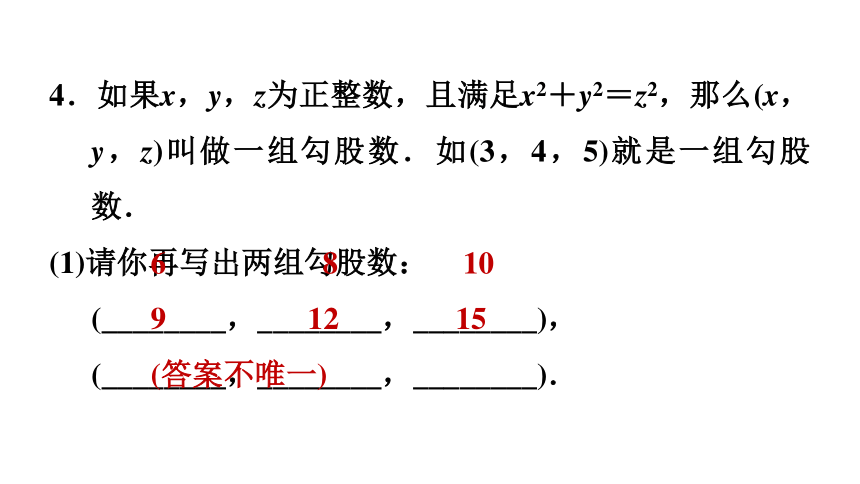

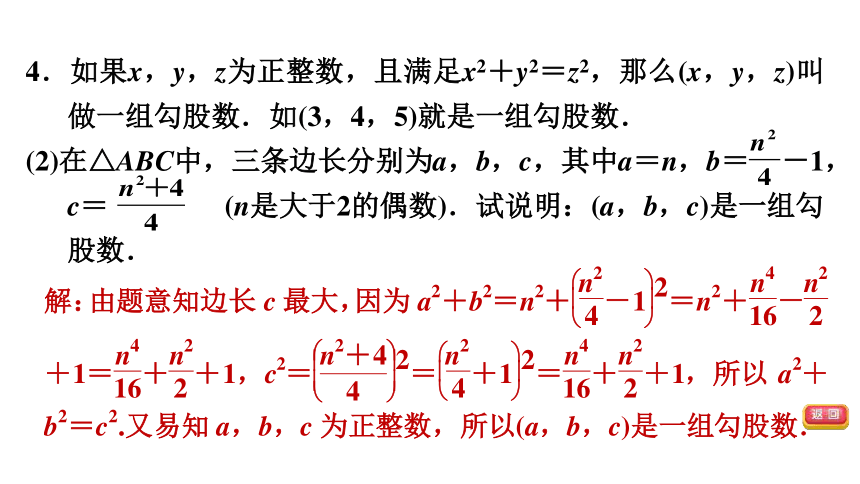

4.如果x,y,z为正整数,且满足x2+y2=z2,那么(x,y,z)叫做一组勾股数.如(3,4,5)就是一组勾股数.

(1)请你再写出两组勾股数:

(________,________,________),

(________,________,________).

12 15

(答案不唯一)

6 8 10

4.如果x,y,z为正整数,且满足x2+y2=z2,那么(x,y,z)叫做一组勾股数.如(3,4,5)就是一组勾股数.

(2)在△ABC中,三条边长分别为a,b,c,其中a=n,b= -1,c= (n是大于2的偶数).试说明:(a,b,c)是一组勾 股数.

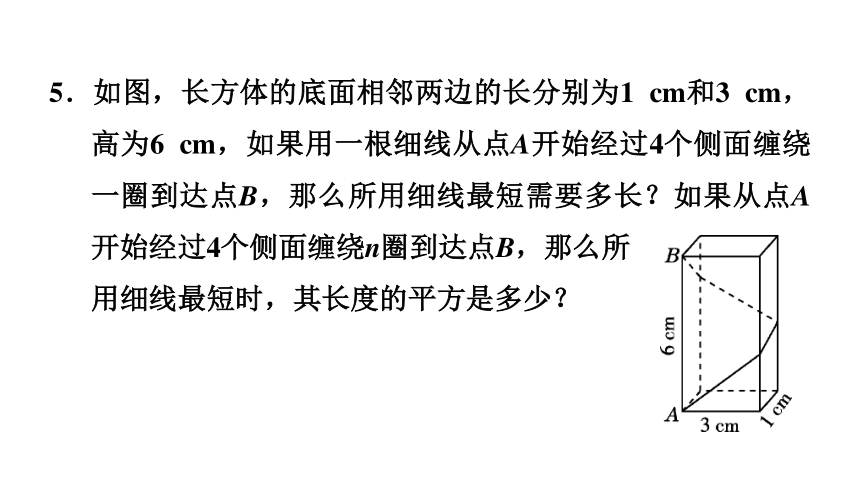

5.如图,长方体的底面相邻两边的长分别为1 cm和3 cm,高为6 cm,如果用一根细线从点A开始经过4个侧面缠绕一圈到达点B,那么所用细线最短需要多长?如果从点A开始经过4个侧面缠绕n圈到达点B,那么所

用细线最短时,其长度的平方是多少?

解:将长方体的侧面展开,连接AB′,如图所示.

因为AA′=1+3+1+3=8(cm),A′B′=6 cm,

所以AB′2=AA′2+A′B′2=82+62=102.

所以用一根细线从点A开始经过4个侧面缠绕一圈到达点B,所用细线最短需要10 cm.易知如果从点A开始经过4个侧面缠绕n圈到达点B,那么所用细线最短时,其长度的平方为(64n2+36)cm2.

6.如图,一牧童在A处牧马,牧童的家在B处,A,B处距河岸的距离分别是AC=500 m,BD=700 m,且C,D间的距离为500 m.天黑前牧童从A点将马牵到河边去饮水,再赶回家,为了使所走的路程最短.

(1)牧童应将马赶到河边的什么地点?请你在图中画出来.

解:如图,作A点关于河岸CD的对称点A′,连接BA′,交河岸于P,连接PA,则PB+PA=PB+PA′=BA′最短,故牧童应将马赶到河边的P点.

6.如图,一牧童在A处牧马,牧童的家在B处,A,B处距河岸的距离分别是AC=500 m,BD=700 m,且C,D间的距离为500 m.天黑前牧童从A点将马牵到河边去饮水,再赶回家,为了使所走的路程最短.

(2)请你求出他至少要走多少路程.

解:作A′B′⊥BD,交BD的延长线于点B′,

易知B′A′=CD,DB′=CA′=AC.

在Rt△BB′A′中,BB′=BD+DB′=BD+AC=1 200 m,A′B′=500 m,由勾股定理,得BA′=1 300 m.

所以他至少要走1 300 m.

7.如图,P是等边三角形ABC内的一点,连接PA,PB,PC,以BP为边作∠PBQ=60°,且BQ=BP,连接CQ.

(1)猜想AP与CQ之间的数量关系,并说明你的理由.

解:猜想:AP=CQ.

理由如下:在△ABP和△CBQ中,

因为∠ABC=∠PBQ=60°,

所以∠ABP=∠ABC-∠PBC=∠PBQ-∠PBC=∠CBQ.

因为AB=CB,BP=BQ,所以△ABP≌△CBQ,所以AP=CQ.

7.如图,P是等边三角形ABC内的一点,连接PA,PB,PC,以BP为边作∠PBQ=60°,且BQ=BP,连接CQ.

(2)若PA∶PB∶PC=3∶4∶5,连接PQ,且△PBQ是等边三角形,试判断△PQC的形状,并说明理由.

【点拨】说明一个三角形是直角三角形的方法较多,但在已知三角形各边长度或各边长度之间的关系时,利用直角三角形的判定方法判断这个三角形是否为直角三角形,是比较常用且比较方便的方法.

解:如图,△PQC是直角三角形.理由如下:

由PA∶PB∶PC=3∶4∶5,

可设PA=3a,PB=4a,PC=5a,

因为△PBQ为等边三角形,所以PQ=PB=4a.

在△PQC中,因为CQ=AP=3a,

所以PQ2+CQ2=16a2+9a2=25a2=PC2,所以△PQC是直角三角形.

8.如图,在△ABC中,AB=13,BC=10,BC边上的中线AD=12.求:

(1)AC的长度;

解:因为AD是BC边上的中线,BC=10,

所以BD=CD=5.

因为52+122=132,所以BD2+AD2=AB2.

所以∠ADB=90°.所以∠ADC=90°.

所以AC2=AD2+CD2=169.所以AC=13.

8.如图,在△ABC中,AB=13,BC=10,BC边上的中线AD=12.求:

(2)△ABC的面积.

9.将穿好彩旗的旗杆垂直插在操场上,旗杆顶到地面的高度为320 cm,在无风的天气里,彩旗自然下垂,如图①所示.求彩旗下垂时最低处离地面的高度h(彩旗完全展开时的尺寸如图②所示).

解:彩旗下垂时最低处离地面的高度h也就是旗杆顶到地面的高度减去彩旗的对角线的长.

因为1202+902=22 500,

所以彩旗的对角线长为150 cm.

所以h=320-150=170(cm).

即彩旗下垂时最低处离地面的高度h为170 cm.

10.如图,在我国沿海有一艘不明国籍的轮船进入我国海域,我海军甲、乙两艘巡逻艇立即从相距5 n mile的A,B两个基地前去拦截,6 min后同时到达C地将其拦截.已知甲巡逻艇的速度为40 n mile/h,乙巡逻艇的速度为30 n mile/h,且乙巡逻艇的航向为北偏西37°,求甲巡逻艇的航向.

因为AB=5 n mile,所以AB2=BC2+AC2.所以∠ACB=90°.

因为∠CBA=90°-37°=53°,所以∠CAB=37°.

所以90°-∠CAB=53°.

所以甲巡逻艇的航向为北偏东53°.

11.育英中学有两个课外小组的同学同时步行到校外去采集植物标本,第一组的步行速度为30 m/min,第二组的步行速度为40 m/min,半小时后,两组同学同时停下来,这时两组同学相距1 500 m.

(1)试判断这两组同学行走的方向是否成直角;

解:因为半小时后,第一组行走的路程为30×30=900(m),

第二组行走的路程为40×30=1 200(m),9002+1 2002=1 5002,而此时两组同学相距1 500 m,所以两组同学行走的方向成直角.

11.育英中学有两个课外小组的同学同时步行到校外去采集植物标本,第一组的步行速度为30 m/min,第二组的步行速度为40 m/min,半小时后,两组同学同时停下来,这时两组同学相距1 500 m.

(2)如果接下来这两组同学以原来的速度相向而行,多长时间后能相遇?

12.如图,点N是△ABC的边BC的延长线上一点,∠ACN=2∠BAC,过点A作AC的垂线交CN于点P.

(1)若∠APC=30°,试说明:AB=AP.

解:过点A作AE⊥BP于点E.

因为AC⊥AP,所以∠CAP=90°.

因为∠APC=30°,所以∠ACP=60°.

因为∠ACN=2∠BAC,所以∠BAC=30°.所以易得∠ABP=30°.

所以∠ABP=∠APC.因为AE⊥BP,所以∠AEB=∠AEP=90°.

又因为AE=AE,所以△AEB≌△AEP. 所以AB=AP.

12.如图,点N是△ABC的边BC的延长线上一点,∠ACN=2∠BAC,过点A作AC的垂线交CN于点P.

(2)若AP=8,BP=16,求AC的长.

解:因为∠ACP=180°-∠ACB,∠BAC+∠B+∠ACB=180°,

所以∠ACP=∠BAC+∠B.

又因为∠ACN=2∠BAC,所以∠BAC=∠B,易得AC=BC.

设AC=x,则BC=x.在Rt△ACP中,由勾股定理建立方程得

x2+82=(16-x)2,解得x=6. 所以AC=6.

12.如图,点N是△ABC的边BC的延长线上一点,∠ACN=2∠BAC,过点A作AC的垂线交CN于点P.

(3)若点P在BC的延长线上运动,∠APB的平分线交AB于点M.你认为∠AMP的大小是否发生变化?若变化,请说明理由;若不变化,求出∠AMP的大小.

解:∠AMP的大小不发生变化.

13.求下列图形中阴影部分的面积.

(1)如图①,BA⊥CA,AB=8,AC=6;

解:因为AB=8,AC=6,BA⊥AC,

所以BC2=AB2+AC2=100.所以BC=10.所以BO=5.

13.求下列图形中阴影部分的面积.

(2)如图②,四边形BCDE为长方形,

AB=13,AD=14,CD=2.

解:因为AD=14,CD=2,所以AC=12.

因为AB=13,∠ACB=90°,

所以CB2=AB2-AC2=25.所以CB=5.

所以S阴影=2×5=10.

14.如图,在△ABC中,∠C=90°,AB=10 cm,BC=6 cm,若动点P从点C开始,按C→A→B→C的路径运动,且速度为1 cm/s,设运动时间为t s.

(1)出发2 s后,求△ABP的面积.

解:如图,因为∠C=90°,AB=10 cm,

BC=6 cm,所以AC=8 cm.

14.如图,在△ABC中,∠C=90°,AB=10 cm,BC=6 cm,若动点P从点C开始,按C→A→B→C的路径运动,且速度为1 cm/s,设运动时间为t s.

(2)当t为何值时,BP平分∠ABC?

解:如图,过点P作PD⊥AB于点D,

当BP平分∠ABC时,有PD=PC,

易得△BPD≌△BPC,

所以BD=BC=6 cm.

所以AD=10-6=4(cm).

14.如图,在△ABC中,∠C=90°,AB=10 cm,BC=6 cm,若动点P从点C开始,按C→A→B→C的路径运动,且速度为1 cm/s,设运动时间为t s.

(3)当t为何值时,△BCP为等腰三角形?

如图①,若点P在边AC上,BC=CP=6 cm,

所以点P运动的路程为6 cm.

故当t=6时,△BCP为等腰三角形.

若点P在AB边上时,有三种情况:

如图②,若BP=CB=6 cm,此时AP=4 cm,

所以点P运动的路程为12 cm.

故当t=12时,△BCP为等腰三角形;

如图③,若CP=BC=6 cm,

过C作CE⊥AB于点E,

根据面积法求得CE=4.8 cm,

根据勾股定理得PE=BE=3.6 cm.

所以BP=7.2 cm,

所以点P运动的路程为18-7.2=10.8(cm).

所以当t=10.8时,△BCP为等腰三角形.

如图④,若BP=CP,则∠PCB=∠PBC,

因为∠ACP+∠BCP=90°,∠PBC+∠CAP=90°,

所以∠ACP=∠CAP.易得PA=PC.

所以PA=PB=5 cm.

所以点P运动的路程为13 cm.

所以当t=13时,△BCP为等腰三角形.

所以当t=6或10.8或12或13时,△BCP为等腰三角形.

全章热门考点整合应用

第一章 勾股定理

答案显示

(64n2+36)cm2

1 300 m.

(1)AP=CQ.

(2)△PQC是直角三角形.

12

(1)n2-1;2n;n2+1

(2)直角三角形.

6cm2

(1)6;8;10;9;12;15(答案不唯一)

(2)是一组勾股数.

答案显示

170 cm

(1)AC=13. (2)60.

北偏东53°

(1)18cm2 (2)t=3

(3)t=6或10.8或12或13时

(1)AB=AP. (2)AC=6.

(3)∠AMP的大小不发生变化.

1.如图,在△ABC中,∠ACB=90°,BC=15,AC=20,CD是高.求:

(1)AB的长;

解:因为在△ABC中,∠ACB=90°,BC=15,AC=20,

所以AB2=AC2+BC2=202+152=625.

所以AB=25.

1.如图,在△ABC中,∠ACB=90°,

BC=15,AC=20,CD是高.求:

(2)△ABC的面积;

(3)CD的长.

2.张老师在一次“探究性学习”课中,设计了如下数表:

(1)请你分别探究a,b,c与n之间的关系,并用含n(n>1)的式子表示:a=________,b=________,c=________;

n2-1

2n

n2+1

n 2 3 4 5 …

a 22-1 32-1 42-1 52-1 …

b 4 6 8 10 …

c 22+1 32+1 42+1 52+1 …

(2)猜想以a,b,c为边长的三角形是否为直角三角形,并说明你的理由.

解:是直角三角形.理由如下:因为a2+b2=(n2-1)2+(2n)2=n4+2n2+1,c2=(n2+1)2=n4+2n2+1,所以a2+b2=c2.

所以以a,b,c为边长的三角形是直角三角形.

n 2 3 4 5 …

a 22-1 32-1 42-1 52-1 …

b 4 6 8 10 …

c 22+1 32+1 42+1 52+1 …

3.如图,在四边形ABCD中,AC⊥DC,△ADC的面积为30 cm2,DC=12 cm,AB=3 cm,BC=4 cm,求△ABC的面积.

4.如果x,y,z为正整数,且满足x2+y2=z2,那么(x,y,z)叫做一组勾股数.如(3,4,5)就是一组勾股数.

(1)请你再写出两组勾股数:

(________,________,________),

(________,________,________).

12 15

(答案不唯一)

6 8 10

4.如果x,y,z为正整数,且满足x2+y2=z2,那么(x,y,z)叫做一组勾股数.如(3,4,5)就是一组勾股数.

(2)在△ABC中,三条边长分别为a,b,c,其中a=n,b= -1,c= (n是大于2的偶数).试说明:(a,b,c)是一组勾 股数.

5.如图,长方体的底面相邻两边的长分别为1 cm和3 cm,高为6 cm,如果用一根细线从点A开始经过4个侧面缠绕一圈到达点B,那么所用细线最短需要多长?如果从点A开始经过4个侧面缠绕n圈到达点B,那么所

用细线最短时,其长度的平方是多少?

解:将长方体的侧面展开,连接AB′,如图所示.

因为AA′=1+3+1+3=8(cm),A′B′=6 cm,

所以AB′2=AA′2+A′B′2=82+62=102.

所以用一根细线从点A开始经过4个侧面缠绕一圈到达点B,所用细线最短需要10 cm.易知如果从点A开始经过4个侧面缠绕n圈到达点B,那么所用细线最短时,其长度的平方为(64n2+36)cm2.

6.如图,一牧童在A处牧马,牧童的家在B处,A,B处距河岸的距离分别是AC=500 m,BD=700 m,且C,D间的距离为500 m.天黑前牧童从A点将马牵到河边去饮水,再赶回家,为了使所走的路程最短.

(1)牧童应将马赶到河边的什么地点?请你在图中画出来.

解:如图,作A点关于河岸CD的对称点A′,连接BA′,交河岸于P,连接PA,则PB+PA=PB+PA′=BA′最短,故牧童应将马赶到河边的P点.

6.如图,一牧童在A处牧马,牧童的家在B处,A,B处距河岸的距离分别是AC=500 m,BD=700 m,且C,D间的距离为500 m.天黑前牧童从A点将马牵到河边去饮水,再赶回家,为了使所走的路程最短.

(2)请你求出他至少要走多少路程.

解:作A′B′⊥BD,交BD的延长线于点B′,

易知B′A′=CD,DB′=CA′=AC.

在Rt△BB′A′中,BB′=BD+DB′=BD+AC=1 200 m,A′B′=500 m,由勾股定理,得BA′=1 300 m.

所以他至少要走1 300 m.

7.如图,P是等边三角形ABC内的一点,连接PA,PB,PC,以BP为边作∠PBQ=60°,且BQ=BP,连接CQ.

(1)猜想AP与CQ之间的数量关系,并说明你的理由.

解:猜想:AP=CQ.

理由如下:在△ABP和△CBQ中,

因为∠ABC=∠PBQ=60°,

所以∠ABP=∠ABC-∠PBC=∠PBQ-∠PBC=∠CBQ.

因为AB=CB,BP=BQ,所以△ABP≌△CBQ,所以AP=CQ.

7.如图,P是等边三角形ABC内的一点,连接PA,PB,PC,以BP为边作∠PBQ=60°,且BQ=BP,连接CQ.

(2)若PA∶PB∶PC=3∶4∶5,连接PQ,且△PBQ是等边三角形,试判断△PQC的形状,并说明理由.

【点拨】说明一个三角形是直角三角形的方法较多,但在已知三角形各边长度或各边长度之间的关系时,利用直角三角形的判定方法判断这个三角形是否为直角三角形,是比较常用且比较方便的方法.

解:如图,△PQC是直角三角形.理由如下:

由PA∶PB∶PC=3∶4∶5,

可设PA=3a,PB=4a,PC=5a,

因为△PBQ为等边三角形,所以PQ=PB=4a.

在△PQC中,因为CQ=AP=3a,

所以PQ2+CQ2=16a2+9a2=25a2=PC2,所以△PQC是直角三角形.

8.如图,在△ABC中,AB=13,BC=10,BC边上的中线AD=12.求:

(1)AC的长度;

解:因为AD是BC边上的中线,BC=10,

所以BD=CD=5.

因为52+122=132,所以BD2+AD2=AB2.

所以∠ADB=90°.所以∠ADC=90°.

所以AC2=AD2+CD2=169.所以AC=13.

8.如图,在△ABC中,AB=13,BC=10,BC边上的中线AD=12.求:

(2)△ABC的面积.

9.将穿好彩旗的旗杆垂直插在操场上,旗杆顶到地面的高度为320 cm,在无风的天气里,彩旗自然下垂,如图①所示.求彩旗下垂时最低处离地面的高度h(彩旗完全展开时的尺寸如图②所示).

解:彩旗下垂时最低处离地面的高度h也就是旗杆顶到地面的高度减去彩旗的对角线的长.

因为1202+902=22 500,

所以彩旗的对角线长为150 cm.

所以h=320-150=170(cm).

即彩旗下垂时最低处离地面的高度h为170 cm.

10.如图,在我国沿海有一艘不明国籍的轮船进入我国海域,我海军甲、乙两艘巡逻艇立即从相距5 n mile的A,B两个基地前去拦截,6 min后同时到达C地将其拦截.已知甲巡逻艇的速度为40 n mile/h,乙巡逻艇的速度为30 n mile/h,且乙巡逻艇的航向为北偏西37°,求甲巡逻艇的航向.

因为AB=5 n mile,所以AB2=BC2+AC2.所以∠ACB=90°.

因为∠CBA=90°-37°=53°,所以∠CAB=37°.

所以90°-∠CAB=53°.

所以甲巡逻艇的航向为北偏东53°.

11.育英中学有两个课外小组的同学同时步行到校外去采集植物标本,第一组的步行速度为30 m/min,第二组的步行速度为40 m/min,半小时后,两组同学同时停下来,这时两组同学相距1 500 m.

(1)试判断这两组同学行走的方向是否成直角;

解:因为半小时后,第一组行走的路程为30×30=900(m),

第二组行走的路程为40×30=1 200(m),9002+1 2002=1 5002,而此时两组同学相距1 500 m,所以两组同学行走的方向成直角.

11.育英中学有两个课外小组的同学同时步行到校外去采集植物标本,第一组的步行速度为30 m/min,第二组的步行速度为40 m/min,半小时后,两组同学同时停下来,这时两组同学相距1 500 m.

(2)如果接下来这两组同学以原来的速度相向而行,多长时间后能相遇?

12.如图,点N是△ABC的边BC的延长线上一点,∠ACN=2∠BAC,过点A作AC的垂线交CN于点P.

(1)若∠APC=30°,试说明:AB=AP.

解:过点A作AE⊥BP于点E.

因为AC⊥AP,所以∠CAP=90°.

因为∠APC=30°,所以∠ACP=60°.

因为∠ACN=2∠BAC,所以∠BAC=30°.所以易得∠ABP=30°.

所以∠ABP=∠APC.因为AE⊥BP,所以∠AEB=∠AEP=90°.

又因为AE=AE,所以△AEB≌△AEP. 所以AB=AP.

12.如图,点N是△ABC的边BC的延长线上一点,∠ACN=2∠BAC,过点A作AC的垂线交CN于点P.

(2)若AP=8,BP=16,求AC的长.

解:因为∠ACP=180°-∠ACB,∠BAC+∠B+∠ACB=180°,

所以∠ACP=∠BAC+∠B.

又因为∠ACN=2∠BAC,所以∠BAC=∠B,易得AC=BC.

设AC=x,则BC=x.在Rt△ACP中,由勾股定理建立方程得

x2+82=(16-x)2,解得x=6. 所以AC=6.

12.如图,点N是△ABC的边BC的延长线上一点,∠ACN=2∠BAC,过点A作AC的垂线交CN于点P.

(3)若点P在BC的延长线上运动,∠APB的平分线交AB于点M.你认为∠AMP的大小是否发生变化?若变化,请说明理由;若不变化,求出∠AMP的大小.

解:∠AMP的大小不发生变化.

13.求下列图形中阴影部分的面积.

(1)如图①,BA⊥CA,AB=8,AC=6;

解:因为AB=8,AC=6,BA⊥AC,

所以BC2=AB2+AC2=100.所以BC=10.所以BO=5.

13.求下列图形中阴影部分的面积.

(2)如图②,四边形BCDE为长方形,

AB=13,AD=14,CD=2.

解:因为AD=14,CD=2,所以AC=12.

因为AB=13,∠ACB=90°,

所以CB2=AB2-AC2=25.所以CB=5.

所以S阴影=2×5=10.

14.如图,在△ABC中,∠C=90°,AB=10 cm,BC=6 cm,若动点P从点C开始,按C→A→B→C的路径运动,且速度为1 cm/s,设运动时间为t s.

(1)出发2 s后,求△ABP的面积.

解:如图,因为∠C=90°,AB=10 cm,

BC=6 cm,所以AC=8 cm.

14.如图,在△ABC中,∠C=90°,AB=10 cm,BC=6 cm,若动点P从点C开始,按C→A→B→C的路径运动,且速度为1 cm/s,设运动时间为t s.

(2)当t为何值时,BP平分∠ABC?

解:如图,过点P作PD⊥AB于点D,

当BP平分∠ABC时,有PD=PC,

易得△BPD≌△BPC,

所以BD=BC=6 cm.

所以AD=10-6=4(cm).

14.如图,在△ABC中,∠C=90°,AB=10 cm,BC=6 cm,若动点P从点C开始,按C→A→B→C的路径运动,且速度为1 cm/s,设运动时间为t s.

(3)当t为何值时,△BCP为等腰三角形?

如图①,若点P在边AC上,BC=CP=6 cm,

所以点P运动的路程为6 cm.

故当t=6时,△BCP为等腰三角形.

若点P在AB边上时,有三种情况:

如图②,若BP=CB=6 cm,此时AP=4 cm,

所以点P运动的路程为12 cm.

故当t=12时,△BCP为等腰三角形;

如图③,若CP=BC=6 cm,

过C作CE⊥AB于点E,

根据面积法求得CE=4.8 cm,

根据勾股定理得PE=BE=3.6 cm.

所以BP=7.2 cm,

所以点P运动的路程为18-7.2=10.8(cm).

所以当t=10.8时,△BCP为等腰三角形.

如图④,若BP=CP,则∠PCB=∠PBC,

因为∠ACP+∠BCP=90°,∠PBC+∠CAP=90°,

所以∠ACP=∠CAP.易得PA=PC.

所以PA=PB=5 cm.

所以点P运动的路程为13 cm.

所以当t=13时,△BCP为等腰三角形.

所以当t=6或10.8或12或13时,△BCP为等腰三角形.

同课章节目录

- 第一章 勾股定理

- 1 探索勾股定理

- 2 一定是直角三角形吗

- 3 勾股定理的应用

- 第二章 实数

- 1 认识无理数

- 2 平方根

- 3 立方根

- 4 估算

- 5 用计算器开方

- 6 实数

- 7 二次根式

- 第三章 位置与坐标

- 1 确定位置

- 2 平面直角坐标系

- 3 轴对称与坐标变化

- 第四章 一次函数

- 1 函数

- 2 一次函数与正比例函数

- 3 一次函数的图象

- 4 一次函数的应用

- 第五章 二元一次方程组

- 1 认识二元一次方程组

- 2 求解二元一次方程组

- 3 应用二元一次方程组——鸡免同笼

- 4 应用二元一次方程组——增收节支

- 5 应用二元一次方程组——里程碑上的数

- 6 二元一次方程与一次函数

- 7 用二元一次方程组确定一次函数表达式

- 8*三元一次方程组

- 第六章 数据的分析

- 1 平均数

- 2 中位数与众数

- 3 从统计图分析数据的集中趋势

- 4 数据的离散程度

- 第七章 平行线的证明

- 1 为什么要证明

- 2 定义与命题

- 3 平行线的判定

- 4 平行线的性质

- 5 三角形的内角和定理