山西省晋中市和诚中学2019-2020学年高一下学期语文周练一 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 山西省晋中市和诚中学2019-2020学年高一下学期语文周练一 Word版含答案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 14.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-04-27 07:56:37 | ||

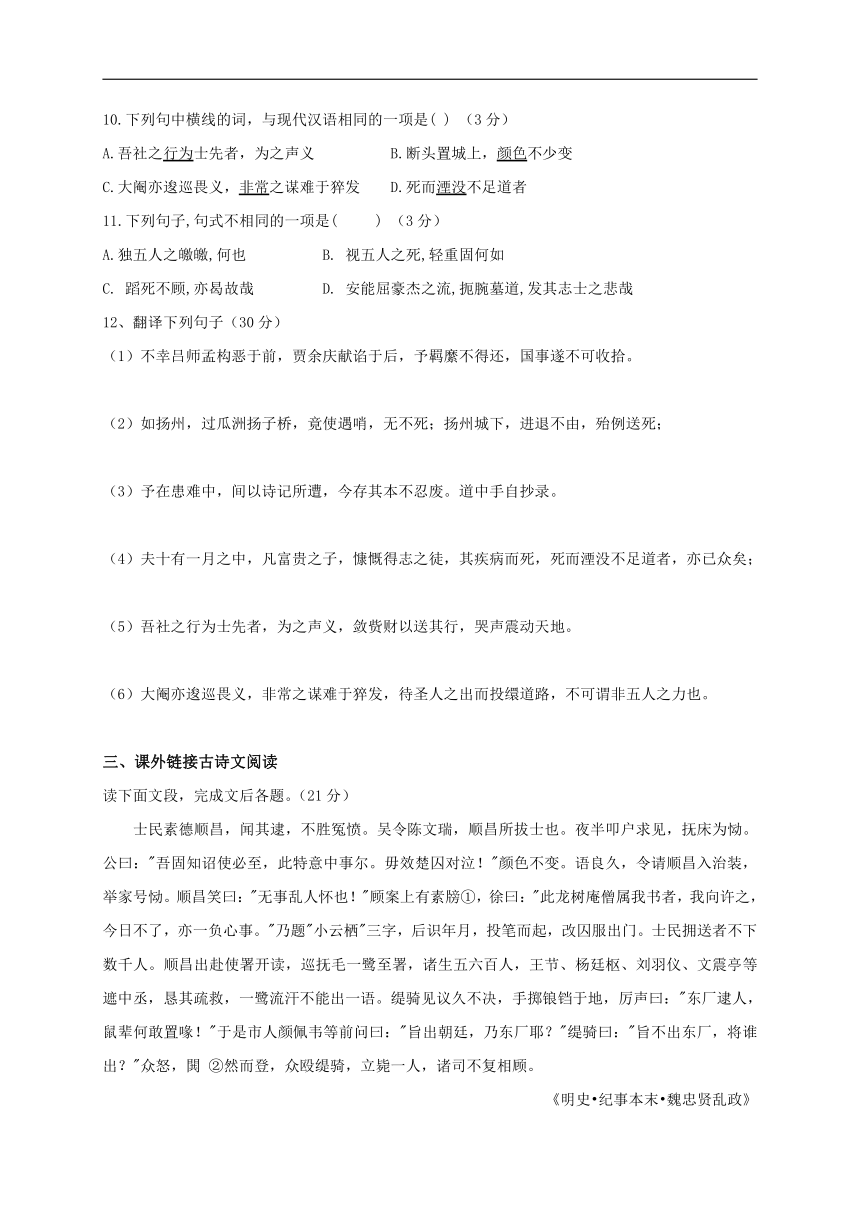

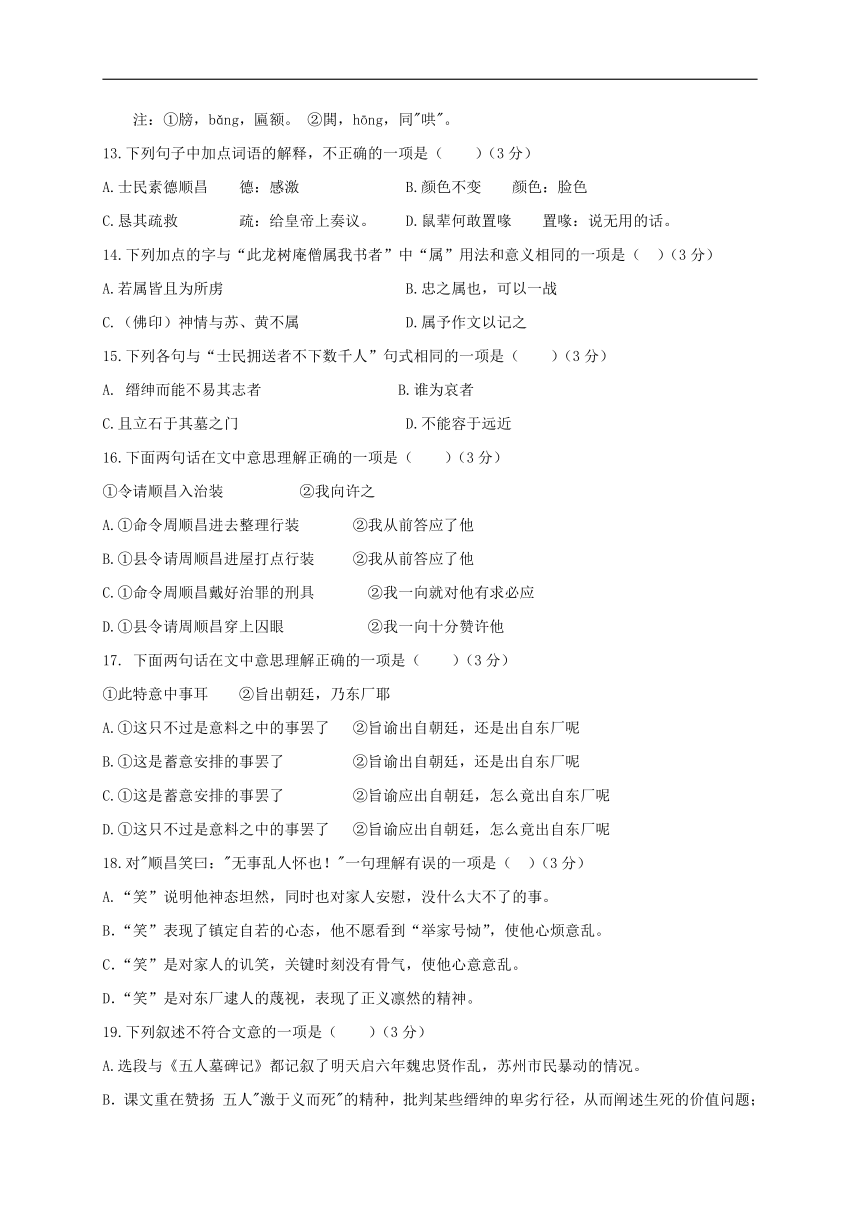

图片预览

文档简介

2.29语文周练试题

满分(100分)

一、现代文阅读(9分)

(一)论述类文本阅读(本题共3小题,9分)

传统年节的文化密码

人们习惯称农历过年的那个一月为“正月”,这是为什么?一种说法认为“正岁之首月”,表示农历新年第一个月的意思。另一种说法认为“正”的本意蕴含着“正统”的意思,在古代,每年以哪一个月当第一个月,有时是随着朝代的更换而变化的。不同王朝更改了月份的次序,便把更改后的第一个月叫作“正月”。在帝王看来,既然他们占据了天下,居了正位,一年十二个月的次序,也得跟着他们“正”过来,还有一种说法是因秦始皇姓熹名政,他嫌“正”字的读音同他的名字同音犯了忌讳,就下令把“正月”读作“正(征)月”,一直沿用至今。

《淮南子?时则训》记载,“孟春之月,招摇(即北斗星柄)指寅”。古代以北斗星斗柄初昏时所指的方位作为确定季节的标准,称为斗建,亦称月建。这是说一年的第一个月开始的时候斗柄指在寅位上,此月即为建寅之月,即正月。正月名谓的出现甚早,《诗经?小雅》有《正月》的诗篇:“正月繁霜,我心忧伤。”史传夏商周至秦汉各朝,正月的月份次序,各有一定的更改。战国秦汉年间对此尚有所谓“三正论”:认为夏正建寅,殷正建丑,周正建子是夏商周三代轮流更改正朔。司马迁《史记?历书》还有记载:“夏正以正月,殷正以十二月,周正以十一月。”

然而,诚如语言学家王力先生所言“这并不可言”。如秦始皇统一中国后,改建亥即夏历的十月为岁首。汉沿秦制,汉武帝时改用“太初历”,以建寅之月为岁首,以后约两千年,除王莽、唐武后等一度改为殷正、周正外,大多沿用夏正。由此可见,历史上大多王朝似乎没想到将正月和改朔“正统”绑在一起。而自汉以降,历史上那么多朝代以夏正为一年的开始,这恐怕也就是正月通常被人们视为岁首的原因。

清黄生《字诂?正》中认为:“世传秦始皇讳政,故民间呼正月之正作征音,此说非也……占者因斗柄所指之方,以其月为岁首,盖准此以为标的,故曰正,犹言斗柄所指之月耳。”由于斗建为确定月份的标准,故斗建也称为正。唐王冰注“正,斗建也”,即为此意。另外,黄生也认为,正月之正本来就有平声的读法,并非由于避秦始皇的讳而改读平声。正月写作“征月”,可知正月之正早在秦始皇之前就读平声。

如何准确解读“正月”呢?“正”在这里是“以此为正”的准则、标志。如此,“正月”即为一年刚开始时,年内所确立的标志性月份的意思。在新的一年开始之际,人们就要借“时新”而除旧布新,以新的标准、新的气象塑造人生,由此而形成一系列新年前夕和正月风俗。正月实施除旧立新的方式,见证于文献的是先秦时期的逐除。据《吕氏春秋?季冬纪》记载,古人在新年的前一天用击鼓的方法来驱逐“疫疬之鬼”,这就是“除夕”节令的由来。

(摘编自陈勤建《传统年节的文化密码》)

1.下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是(3分)

A. 商朝、周朝、秦朝分别把11月、12月、10月算作每年的第一个月,一直到汉武帝时期才恢复夏朝的月份排列法。

B. 正月通常被人们称为岁首,这是因为从汉朝以后的约两千的时间里,采用的是太初历,以夏正为一年的开始。

C. 如今我们习惯称农历一月为“正月”,但在我国的古代时期,这并不是固定的,历史上有好几个朝代,正月不是一月。

D. 最早提及“除夕”,这一名称的是《吕氏春秋?季冬纪》,“除夕”就是在新年的前一天击鼓的方法来驱逐“疫疬之鬼”。

2.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是(3分)

A. 第一段列出农历一月被称为“正月”的三种原因:“岁之首月”,朝代更换后的第一个月,为避秦始皇的讳。

B. 第二段引用《诗经》《史记》的记载,都是为了论证夏历、殷历和周历所定的正月的时间各不一样。

C. 第四段多次引用黄生的观点,呼应第一段,有的放矢,否定了“正月之正”是因为避秦始皇的讳这一说法。

D. 文章提出议论的话题后,分析了农历一月被称为“正月” 的真正原因,进而准确解读了“正月”的文化内涵。

3.根据原文内容,下列说法不正确的一项是(3分)

A. 古代以北斗星斗柄初昏时所指的方位确定季节,如正月指寅,为建寅之月,二月指卯,为建卯之月。

B. 战国秦汉年间所谓的“三正论”揭示了夏历、殷历和周历三者的区别,即各朝历法岁首的月份不同。

C. “正月”之“正”为“准则、标志”之意,古时人们就会在这个标志性月份里除旧布新,以新的标准来塑造人生。

D. “农历”又称“夏历”,是因为它产生于夏朝,且自汉武帝从新使用夏历后,除个别朝代外大多沿用夏正。

二、课内基础知识考查(70分)

4、给下列加点的字注音。(12分)

遽( )然 羁縻( ) 巡徼( ) 檄( )文

彷( )徨 酋( )长 蓼洲( ) 傫然( )

皦皦( ) 赀财( ) 抶击( ) 詈骂( )

5、解释下列加点词的意思(10分)

①予除右丞相兼枢密使 除: ②意北亦尚可以口舌动也 意:

③予更欲一觇北 觇: ④北亦未敢遽轻吾国 遽:

⑤郡之贤士大夫请于当道 当道: ⑥独五人之皦皦 皦皦:

⑦敛赀财以送其行 赀: ⑧不敢复有株治 株治:

⑨为之声义 声: ⑩去今之墓而葬 去:

6.下列加点词语的含义与现代汉语相同的一项是( )(3分)

A 众谓予一行为可以纾祸 B 意北亦尚可以口舌动也

C 以父母之遗体行殆 D 如高沙,常恐无辜死

7.下列句子中加点词的意义和用法都相同的一项是( )(3分)

A.①归而求救国之策 ②北驱予并往,而不在使者之目

B.①以资政殿学士行 ②贾余庆等以祈请使诣北

C.①不幸吕师孟构恶于前 ②以至于永嘉

D.①予自度不得脱,则直前诟虏帅失信 ②夜则以兵围所寓舍

8.下列各句加点词语用法与例句相同的一项是( )(3分)

例:变姓名,诡踪迹,草行露宿

A.国事至此,予不得爱身

B.北虽貌敬,实则愤怒

C.至海陵,如高沙,常恐无辜死

D.将藏之于家,使来者读之,悲予志焉

9.下列短语中加横线的词解释都正确的一组是( ) (3分)

旌其所为 众不能堪 蹈死不顾 矫诏纷出

A.表彰 忍受 踏上 假托 B.表彰 能够 顿足 纠正

C.旗帜 忍受 履行 匡正 D.旗帜 能够 踏上 假托

10.下列句中横线的词,与现代汉语相同的一项是( ) (3分)

A.吾社之行为士先者,为之声义 B.断头置城上,颜色不少变

C.大阉亦逡巡畏义,非常之谋难于猝发 D.死而湮没不足道者

11.下列句子,句式不相同的一项是( ) (3分)

A.独五人之皦皦,何也 B. 视五人之死,轻重固何如

C. 蹈死不顾,亦曷故哉 D. 安能屈豪杰之流,扼腕墓道,发其志士之悲哉

12、翻译下列句子(30分)

(1)不幸吕师孟构恶于前,贾余庆献谄于后,予羁縻不得还,国事遂不可收拾。

(2)如扬州,过瓜洲扬子桥,竟使遇哨,无不死;扬州城下,进退不由,殆例送死;

(3)予在患难中,间以诗记所遭,今存其本不忍废。道中手自抄录。

(4)夫十有一月之中,凡富贵之子,慷慨得志之徒,其疾病而死,死而湮没不足道者,亦已众矣;

(5)吾社之行为士先者,为之声义,敛赀财以送其行,哭声震动天地。

(6)大阉亦逡巡畏义,非常之谋难于猝发,待圣人之出而投缳道路,不可谓非五人之力也。

三、课外链接古诗文阅读

读下面文段,完成文后各题。(21分)

士民素德顺昌,闻其逮,不胜冤愤。吴令陈文瑞,顺昌所拔士也。夜半叩户求见,抚床为恸。公曰:"吾固知诏使必至,此特意中事尔。毋效楚囚对泣!"颜色不变。语良久,令请顺昌入治装,举家号恸。顺昌笑曰:"无事乱人怀也!"顾案上有素牓①,徐曰:"此龙树庵僧属我书者,我向许之,今日不了,亦一负心事。"乃题"小云栖"三字,后识年月,投笔而起,改囚服出门。士民拥送者不下数千人。顺昌出赴使署开读,巡抚毛一鹭至署,诸生五六百人,王节、杨廷枢、刘羽仪、文震亭等遮中丞,恳其疏救,一鹭流汗不能出一语。缇骑见议久不决,手掷锒铛于地,厉声曰:"东厂逮人,鼠辈何敢置喙!"于是市人颜佩韦等前问曰:"旨出朝廷,乃东厂耶?"缇骑曰:"旨不出东厂,将谁出?"众怒,閧 ②然而登,众殴缇骑,立毙一人,诸司不复相顾。

《明史?纪事本末?魏忠贤乱政》

注:①牓,bǎng,匾额。 ②閧,hōng,同"哄"。

13.下列句子中加点词语的解释,不正确的一项是( )(3分)

A.士民素德顺昌 德:感激 B.颜色不变 颜色:脸色

C.恳其疏救 疏:给皇帝上奏议。 D.鼠辈何敢置喙 置喙:说无用的话。

14.下列加点的字与“此龙树庵僧属我书者”中“属”用法和意义相同的一项是( )(3分)

A.若属皆且为所虏 B.忠之属也,可以一战

C.(佛印)神情与苏、黄不属 D.属予作文以记之

15.下列各句与“士民拥送者不下数千人”句式相同的一项是( )(3分)

A. 缙绅而能不易其志者 B.谁为哀者

C.且立石于其墓之门 D.不能容于远近

16.下面两句话在文中意思理解正确的一项是( )(3分)

①令请顺昌入治装 ②我向许之

A.①命令周顺昌进去整理行装 ②我从前答应了他

B.①县令请周顺昌进屋打点行装 ②我从前答应了他

C.①命令周顺昌戴好治罪的刑具 ②我一向就对他有求必应

D.①县令请周顺昌穿上囚眼 ②我一向十分赞许他

17. 下面两句话在文中意思理解正确的一项是( )(3分)

①此特意中事耳 ②旨出朝廷,乃东厂耶

A.①这只不过是意料之中的事罢了 ②旨谕出自朝廷,还是出自东厂呢

B.①这是蓄意安排的事罢了 ②旨谕出自朝廷,还是出自东厂呢

C.①这是蓄意安排的事罢了 ②旨谕应出自朝廷,怎么竟出自东厂呢

D.①这只不过是意料之中的事罢了 ②旨谕应出自朝廷,怎么竟出自东厂呢

18.对"顺昌笑曰:"无事乱人怀也!"一句理解有误的一项是( )(3分)

A.“笑”说明他神态坦然,同时也对家人安慰,没什么大不了的事。

B.“笑”表现了镇定自若的心态,他不愿看到“举家号恸”,使他心烦意乱。

C.“笑”是对家人的讥笑,关键时刻没有骨气,使他心意意乱。

D.“笑”是对东厂逮人的蔑视,表现了正义凛然的精神。

19.下列叙述不符合文意的一项是( )(3分)

A.选段与《五人墓碑记》都记叙了明天启六年魏忠贤作乱,苏州市民暴动的情况。

B.课文重在赞扬 五人"激于义而死"的精种,批判某些缙绅的卑劣行径,从而阐述生死的价值问题;选段重在赞颂周顺昌临危不惧,镇定自若的品质。

C.课文选取苏州市民斗争的一般情况,突出五人的事迹,点面结合;选段选取周顺昌被逮时的语言神态以及苏州市民斗争的一般情况。

D.课文和选段都采用记叙、议论、抒情相结合的方式,使得事、理、情交融并茂,不仅有说服力,而且有强烈的感染力。

一、现代文阅读(9分)

(一)论述类文本阅读(本题共3小题,9分)

传统年节的文化密码

人们习惯称农历过年的那个一月为“正月”,这是为什么?一种说法认为“正岁之首月”,表示农历新年第一个月的意思。另一种说法认为“正”的本意蕴含着“正统”的意思,在古代,每年以哪一个月当第一个月,有时是随着朝代的更换而变化的。不同王朝更改了月份的次序,便把更改后的第一个月叫作“正月”。在帝王看来,既然他们占据了天下,居了正位,一年十二个月的次序,也得跟着他们“正”过来,还有一种说法是因秦始皇姓熹名政,他嫌“正”字的读音同他的名字同音犯了忌讳,就下令把“正月”读作“正(征)月”,一直沿用至今。

《淮南子?时则训》记载,“孟春之月,招摇(即北斗星柄)指寅”。古代以北斗星斗柄初昏时所指的方位作为确定季节的标准,称为斗建,亦称月建。这是说一年的第一个月开始的时候斗柄指在寅位上,此月即为建寅之月,即正月。正月名谓的出现甚早,《诗经?小雅》有《正月》的诗篇:“正月繁霜,我心忧伤。”史传夏商周至秦汉各朝,正月的月份次序,各有一定的更改。战国秦汉年间对此尚有所谓“三正论”:认为夏正建寅,殷正建丑,周正建子是夏商周三代轮流更改正朔。司马迁《史记?历书》还有记载:“夏正以正月,殷正以十二月,周正以十一月。”

然而,诚如语言学家王力先生所言“这并不可言”。如秦始皇统一中国后,改建亥即夏历的十月为岁首。汉沿秦制,汉武帝时改用“太初历”,以建寅之月为岁首,以后约两千年,除王莽、唐武后等一度改为殷正、周正外,大多沿用夏正。由此可见,历史上大多王朝似乎没想到将正月和改朔“正统”绑在一起。而自汉以降,历史上那么多朝代以夏正为一年的开始,这恐怕也就是正月通常被人们视为岁首的原因。

清黄生《字诂?正》中认为:“世传秦始皇讳政,故民间呼正月之正作征音,此说非也……占者因斗柄所指之方,以其月为岁首,盖准此以为标的,故曰正,犹言斗柄所指之月耳。”由于斗建为确定月份的标准,故斗建也称为正。唐王冰注“正,斗建也”,即为此意。另外,黄生也认为,正月之正本来就有平声的读法,并非由于避秦始皇的讳而改读平声。正月写作“征月”,可知正月之正早在秦始皇之前就读平声。

如何准确解读“正月”呢?“正”在这里是“以此为正”的准则、标志。如此,“正月”即为一年刚开始时,年内所确立的标志性月份的意思。在新的一年开始之际,人们就要借“时新”而除旧布新,以新的标准、新的气象塑造人生,由此而形成一系列新年前夕和正月风俗。正月实施除旧立新的方式,见证于文献的是先秦时期的逐除。据《吕氏春秋?季冬纪》记载,古人在新年的前一天用击鼓的方法来驱逐“疫疬之鬼”,这就是“除夕”节令的由来。

(摘编自陈勤建《传统年节的文化密码》)

1.下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是(3分)

A. 商朝、周朝、秦朝分别把11月、12月、10月算作每年的第一个月,一直到汉武帝时期才恢复夏朝的月份排列法。

B. 正月通常被人们称为岁首,这是因为从汉朝以后的约两千的时间里,采用的是太初历,以夏正为一年的开始。

C. 如今我们习惯称农历一月为“正月”,但在我国的古代时期,这并不是固定的,历史上有好几个朝代,正月不是一月。

D. 最早提及“除夕”,这一名称的是《吕氏春秋?季冬纪》,“除夕”就是在新年的前一天击鼓的方法来驱逐“疫疬之鬼”。

2.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是(3分)

A. 第一段列出农历一月被称为“正月”的三种原因:“岁之首月”,朝代更换后的第一个月,为避秦始皇的讳。

B. 第二段引用《诗经》《史记》的记载,都是为了论证夏历、殷历和周历所定的正月的时间各不一样。

C. 第四段多次引用黄生的观点,呼应第一段,有的放矢,否定了“正月之正”是因为避秦始皇的讳这一说法。

D. 文章提出议论的话题后,分析了农历一月被称为“正月” 的真正原因,进而准确解读了“正月”的文化内涵。

3.根据原文内容,下列说法不正确的一项是(3分)

A. 古代以北斗星斗柄初昏时所指的方位确定季节,如正月指寅,为建寅之月,二月指卯,为建卯之月。

B. 战国秦汉年间所谓的“三正论”揭示了夏历、殷历和周历三者的区别,即各朝历法岁首的月份不同。

C. “正月”之“正”为“准则、标志”之意,古时人们就会在这个标志性月份里除旧布新,以新的标准来塑造人生。

D. “农历”又称“夏历”,是因为它产生于夏朝,且自汉武帝从新使用夏历后,除个别朝代外大多沿用夏正。

答案1.C试题分析:本题考查筛选并整合文中重要信息的能力。这类题目解答时一般要找出文章中相对应的语句,注意将选项转述内容与原文内容逐一比对,寻找细微的差别确定答案。A项,“商朝、周朝、秦朝分别把11月、12月、10月算作每年的第一个月”不正确。由原文“夏正以正月,殷正以十二月,周正以十一月”可知,商朝是12月,周朝是11月。B项,扩大范围。原文为“汉武帝时改用‘太初历’,以建寅之月为岁首,以后约两千年间,除王莽、唐武后等一度改为殷正、周正外,大多沿用夏正”。D项,“最早提及‘除夕’这一名称的是《吕氏春秋?季冬纪》”,不正确。《吕氏春秋?季冬纪》只是记载了有关“除夕”的活动,但并没有说这本书是最早提及“除夕”这一名称的。故选C项。

2.B试题分析:本题要求选出“对原文论证的相关分析,不正确的一项”,考查分析论点、论据和论证方法的能力。答题时,要在整体通读全文的基础上,根据文本具体内容对各选项表述进行认真比照,考查其表述正确与否。B项,“是为了论证夏历、殷历和周历所定的正月的时间各不一样”不正确。引用《诗经》的记载是为了论证“正月名谓的出现甚早”。故选B项。

3.B试题分析:本题考查概括文章要点分析概括作者在文中观点态度的能力,题目的设误类型一般为可能说成绝对,扩大范围或缩小范围。这类题目解答时一般要注意仔细阅读题干要求,分析各个选项,找出答案。B项,“‘三正论’揭示了夏历、殷历和周历三者的区别”不正确。由原文“认为夏正建寅,殷正建丑,周正建子是夏商周三代轮流更改正朔”可知,“三正论”并没有揭示三者的区别,只是三者正月的月份次序各有更改的情况。故选B项。

二、课内基础知识考查(70分)

4、给下列加点的字注音。(12分)

遽( )然 羁縻( ) 巡徼( ) 檄( )文

彷( )徨 酋( )长 蓼洲( ) 傫然( )

皦皦( ) 赀财( ) 抶击( ) 詈骂( )

4、答案

遽(jǜ)然 羁縻(mí) 巡徼(jiào) 檄(xí)文 彷(páng)徨

酋(qiú)长 蓼(liǎo) 傫(lěi) 皦(jiǒo) 赀(zī) 抶(chì) 詈(lì)

5、解释下列加点词的意思(10分)

①予除右丞相兼枢密使 除: ②意北亦尚可以口舌动也 意:

③予更欲一觇北 觇: ④北亦未敢遽轻吾国 遽:

⑤郡之贤士大夫请于当道 当道: ⑥独五人之皦皦 皦皦:

⑦敛赀财以送其行 赀: ⑧不敢复有株治 株治:

⑨为之声义 声: ⑩去今之墓而葬 去:

答案5①予除右丞相兼枢密使 除:授官 ②意北亦尚可以口舌动也 意:料想

③予更欲一觇北 觇:窥视 ④北亦未敢遽轻吾国 遽:立刻

⑤郡之贤士大夫请于当道 当道:执掌政权的人

⑥独五人之皦皦 皦皦:同“皎皎”,光洁,明亮。这里指声名显赫。

⑦敛赀财以送其行 赀:同“资”,资财,钱财

⑧不敢复有株治 株治:牵连治罪

⑨为之声义 声:伸张 ⑩去今之墓而葬 去:距离

6.下列加点词语的含义与现代汉语相同的一项是( )(3分)

A 众谓予一行为可以纾祸 B 意北亦尚可以口舌动也

C 以父母之遗体行殆 D 如高沙,常恐无辜死

答案6.【解析】D。(无辜:无罪)

[行为:(古)两个词,此句意为“大家认为我去一趟就可以解除祸患;(今)受思想支配而表现出来的活动]

[可以:(古)两个词,“可以凭借”;(今)助动词,表示可能或许可]

[遗体:(古)留给(自己)的身体;(今)死者的尸体或动植物的残留物质]

7.下列句子中加点词的意义和用法都相同的一项是( )(3分)

A.①归而求救国之策 ②北驱予并往,而不在使者之目

B.①以资政殿学士行 ②贾余庆等以祈请使诣北

C.①不幸吕师孟构恶于前 ②以至于永嘉

D.①予自度不得脱,则直前诟虏帅失信 ②夜则以兵围所寓舍

答案7.【解析】B。A项,前者连词,表承接;后者连词,表转折。B项,都是介词,凭借……(身份)。C项,前者介词,在;后者介词,到。D项,前者副词,于是,就;后者副词,却。

8.下列各句加点词语用法与例句相同的一项是( )(3分)

例:变姓名,诡踪迹,草行露宿

A.国事至此,予不得爱身

B.北虽貌敬,实则愤怒

C.至海陵,如高沙,常恐无辜死

D.将藏之于家,使来者读之,悲予志焉

答案8.【解析】B。与例句均为名词用作状语。,表面上。(爱:吝惜。如:往……去。悲:形容词作动词,同情,思念。)

9.下列短语中加横线的词解释都正确的一组是( ) (3分)

旌其所为 众不能堪 蹈死不顾 矫诏纷出

A.表彰 忍受 踏上 假托 B.表彰 能够 顿足 纠正

C.旗帜 忍受 履行 匡正 D.旗帜 能够 踏上 假托

答案9. A

10.下列句中横线的词,与现代汉语相同的一项是( ) (3分)

A.吾社之行为士先者,为之声义 B.断头置城上,颜色不少变

C.大阉亦逡巡畏义,非常之谋难于猝发 D.死而湮没不足道者

答案10.D 解析:A行:品行、道德,名词;为:成为、作为,动词。今义为“举止行动;指受思想支配而表现出来的外表活动” B“颜色”指的是脸色。今指“色彩”。 C“非常”是指不是一般,不同寻常。今义为“十分”,“很”,“极” D湮没:埋没

11.下列句子,句式不相同的一项是( ) (3分)

A.独五人之皦皦,何也 B. 视五人之死,轻重固何如

C. 蹈死不顾,亦曷故哉 D. 安能屈豪杰之流,扼腕墓道,发其志士之悲哉

答案:11.ABC为疑问句,D省略句

12、翻译下列句子(30分)

(1)不幸吕师孟构恶于前,贾余庆献谄于后,予羁縻不得还,国事遂不可收拾。

译:可不幸的是,在前面有吕师孟挑拨陷害,在后面有贾余庆讨好献媚,于是我被拘留不能回国,国事就不可收拾了。(构恶、献谄、羁縻、状语后置句、被动句)

(2)如扬州,过瓜洲扬子桥,竟使遇哨,无不死;扬州城下,进退不由,殆例送死;

译:到扬州,路过瓜洲扬子桥,假使遇上元军哨兵,没有不死的。扬州城下,进退不能自己做主,几乎等于送死。(如、竟使、殆、例、句意)

(3)予在患难中,间以诗记所遭,今存其本不忍废。道中手自抄录。

译:我在患难中,有时用诗记述个人的遭遇,现在还保存着那些底稿,不忍心废弃,在逃亡路上亲手抄录。(间、以、本、手、句意)

(4)夫十有一月之中,凡富贵之子,慷慨得志之徒,其疾病而死,死而湮没不足道者,亦已众矣;

译:(这)十一个月当中,所有富贵的子弟,意气昂扬、志满意得的人,他们因患病而死,死了而埋没不值得称道的,也太多了(有、凡、慷慨、徒、句意)

(5)吾社之行为士先者,为之声义,敛赀财以送其行,哭声震动天地。

译:我们(应)社(里那些)道德品行可以作为读书人表率的人,替他伸张正义,募集钱财送他起行,哭声震天动地。(行为、先、为、赀、句意)

(6)大阉亦逡巡畏义,非常之谋难于猝发,待圣人之出而投缳道路,不可谓非五人之力也。

译:魏阉也犹疑不决,畏惧正义,篡位的阴谋难于立刻发动,(后来)等到当今皇帝即位,(魏阉)就吊死(在)路上,(这)不能说不是(这)五(个)人的功劳呀!(逡巡、非常、猝、投缳、句意)

三、课外链接古诗文阅读(21分)

读下面文段,完成文后各题。

士民素德顺昌,闻其逮,不胜冤愤。吴令陈文瑞,顺昌所拔士也。夜半叩户求见,抚床为恸。公曰:"吾固知诏使必至,此特意中事尔。毋效楚囚对泣!"颜色不变。语良久,令请顺昌入治装,举家号恸。顺昌笑曰:"无事乱人怀也!"顾案上有素牓①,徐曰:"此龙树庵僧属我书者,我向许之,今日不了,亦一负心事。"乃题"小云栖"三字,后识年月,投笔而起,改囚服出门。士民拥送者不下数千人。顺昌出赴使署开读,巡抚毛一鹭至署,诸生五六百人,王节、杨廷枢、刘羽仪、文震亭等遮中丞,恳其疏救,一鹭流汗不能出一语。缇骑见议久不决,手掷锒铛于地,厉声曰:"东厂逮人,鼠辈何敢置喙!"于是市人颜佩韦等前问曰:"旨出朝廷,乃东厂耶?"缇骑曰:"旨不出东厂,将谁出?"众怒,閧 ②然而登,众殴缇骑,立毙一人,诸司不复相顾。 《明史?纪事本末?魏忠贤乱政》

①牓,bǎng,匾额。 ②閧,hōng,同"哄"。

13.下列句子中加点词语的解释,不正确的一项是( )(3分)

A.士民素德顺昌 德:感激 B.颜色不变 颜色:脸色

C.恳其疏救 疏:给皇帝上奏议。 D.鼠辈何敢置喙 置喙:说无用的话。

14.下列加点的字与“此龙树庵僧属我书者”中“属”用法和意义相同的一项是( )(3分)

A.若属皆且为所虏 B.忠之属也,可以一战

C.(佛印)神情与苏、黄不属 D.属予作文以记之

15.下列各句与“士民拥送者不下数千人”句式相同的一项是( )(3分)

A. 缙绅而能不易其志者 B.谁为哀者

C.且立石于其墓之门 D.不能容于远近

16.下面两句话在文中意思理解正确的一项是( )(3分)

①令请顺昌入治装 ②我向许之

A.①命令周顺昌进去整理行装 ②我从前答应了他

B.①县令请周顺昌进屋打点行装 ②我从前答应了他

C.①命令周顺昌戴好治罪的刑具 ②我一向就对他有求必应

D.①县令请周顺昌穿上囚眼 ②我一向十分赞许他

17. 下面两句话在文中意思理解正确的一项是( )(3分)

①此特意中事耳 ②旨出朝廷,乃东厂耶

A.①这只不过是意料之中的事罢了 ②旨谕出自朝廷,还是出自东厂呢

B.①这是蓄意安排的事罢了 ②旨谕出自朝廷,还是出自东厂呢

C.①这是蓄意安排的事罢了 ②旨谕应出自朝廷,怎么竟出自东厂呢

D.①这只不过是意料之中的事罢了 ②旨谕应出自朝廷,怎么竟出自东厂呢

18.对"顺昌笑曰:"无事乱人怀也!"一句理解有误的一项是( )(3分)

A.“笑”说明他神态坦然,同时也对家人安慰,没什么大不了的事。

B.“笑”表现了镇定自若的心态,他不愿看到“举家号恸”,使他心烦意乱。

C.“笑”是对家人的讥笑,关键时刻没有骨气,使他心意意乱。

D.“笑”是对东厂逮人的蔑视,表现了正义凛然的精神。

19.下列叙述不符合文意的一项是( )(3分)

A.选段与《五人墓碑记》都记叙了明天启六年魏忠贤作乱,苏州市民暴动的情况。

B.课文重在赞扬 五人"激于义而死"的精种,批判某些缙绅的卑劣行径,从而阐述生死的价值问题;选段重在赞颂周顺昌临危不惧,镇定自若的品质。

C.课文选取苏州市民斗争的一般情况,突出五人的事迹,点面结合;选段选取周顺昌被逮时的语言神态以及苏州市民斗争的一般情况。

D.课文和选段都采用记叙、议论、抒情相结合的方式,使得事、理、情交融并茂,不仅有说服力,而且有强烈的感染力。

答案13.D 插嘴

14.D通“嘱”嘱咐、嘱托(A、等、辈。你们这些人都会被俘虏。B类。忠之属也:这是尽了本职的一类事情。可以一战:就是“可以之一战",可以凭借这个条件打一仗。C属:一致,同样。此句出自《核舟记》,意为:抬头仰望,表情神态与苏、黄二人不同;矫首:昂首,抬头;昂视:向上看;)

15. A定语后置句

16.B

17. D

18. C

19. D(选段无议论、抒情,只记叙)

译文:百姓向来感激顺昌,听说他被逮捕,替他感到非常冤屈又愤恨。苏州县令陈文瑞,是顺昌提拔的士子。他半夜敲门求见,(见到顺昌后)手按床榻为他感到极其悲痛。顺昌说:“我本就知道皇帝的特使一定会来,这不过是意料中的事情罢了。我们不要像被押解到晋国的楚囚那样相对而哭吧(“楚囚对泣”此处意为悲观发愁)!”他神色不变。两人说了许久之后,陈文瑞请顺昌进屋打点行装,全家人一起悲哭起来。顺昌笑着说:“没必要搅乱人的情绪啊!”回头看到书案上有一块没有刻字的匾额,慢慢地说:“这是龙树庵的和尚嘱咐我写得,我从前答应了他,今天不写完的话,也就变成一件背弃情谊的事情了。”于是写下“小云栖”三个字,后面又标记年月,放下笔站起 身,换上囚服出门而去。百姓簇拥送行的不下几千人。顺昌前往使馆准备听特使宣读皇帝的诏书,巡抚毛一鹭来到使馆,儒生到场的有五六百人,王节、扬廷枢、刘羽仪、文震亭等人拦住毛一鹭,恳请他上疏救顺昌,毛一鹭直冒汗一句话也说不出。缇骑看议罪之事久久不下决断,就一手把铁锁链扔在地上,厉声说:“东厂要抓人,哪有你们这些鼠辈插嘴说话的份!”于是市民颜佩韦等人上前质问:“旨谕应该出自朝廷,怎么竟出自东厂了吗?”缇骑说:“旨谕不从东厂出,还能从哪里出?”众人愤怒,大闹着踩踢缇骑,当下就打死其中一个,各官员也不能彼此照应。

满分(100分)

一、现代文阅读(9分)

(一)论述类文本阅读(本题共3小题,9分)

传统年节的文化密码

人们习惯称农历过年的那个一月为“正月”,这是为什么?一种说法认为“正岁之首月”,表示农历新年第一个月的意思。另一种说法认为“正”的本意蕴含着“正统”的意思,在古代,每年以哪一个月当第一个月,有时是随着朝代的更换而变化的。不同王朝更改了月份的次序,便把更改后的第一个月叫作“正月”。在帝王看来,既然他们占据了天下,居了正位,一年十二个月的次序,也得跟着他们“正”过来,还有一种说法是因秦始皇姓熹名政,他嫌“正”字的读音同他的名字同音犯了忌讳,就下令把“正月”读作“正(征)月”,一直沿用至今。

《淮南子?时则训》记载,“孟春之月,招摇(即北斗星柄)指寅”。古代以北斗星斗柄初昏时所指的方位作为确定季节的标准,称为斗建,亦称月建。这是说一年的第一个月开始的时候斗柄指在寅位上,此月即为建寅之月,即正月。正月名谓的出现甚早,《诗经?小雅》有《正月》的诗篇:“正月繁霜,我心忧伤。”史传夏商周至秦汉各朝,正月的月份次序,各有一定的更改。战国秦汉年间对此尚有所谓“三正论”:认为夏正建寅,殷正建丑,周正建子是夏商周三代轮流更改正朔。司马迁《史记?历书》还有记载:“夏正以正月,殷正以十二月,周正以十一月。”

然而,诚如语言学家王力先生所言“这并不可言”。如秦始皇统一中国后,改建亥即夏历的十月为岁首。汉沿秦制,汉武帝时改用“太初历”,以建寅之月为岁首,以后约两千年,除王莽、唐武后等一度改为殷正、周正外,大多沿用夏正。由此可见,历史上大多王朝似乎没想到将正月和改朔“正统”绑在一起。而自汉以降,历史上那么多朝代以夏正为一年的开始,这恐怕也就是正月通常被人们视为岁首的原因。

清黄生《字诂?正》中认为:“世传秦始皇讳政,故民间呼正月之正作征音,此说非也……占者因斗柄所指之方,以其月为岁首,盖准此以为标的,故曰正,犹言斗柄所指之月耳。”由于斗建为确定月份的标准,故斗建也称为正。唐王冰注“正,斗建也”,即为此意。另外,黄生也认为,正月之正本来就有平声的读法,并非由于避秦始皇的讳而改读平声。正月写作“征月”,可知正月之正早在秦始皇之前就读平声。

如何准确解读“正月”呢?“正”在这里是“以此为正”的准则、标志。如此,“正月”即为一年刚开始时,年内所确立的标志性月份的意思。在新的一年开始之际,人们就要借“时新”而除旧布新,以新的标准、新的气象塑造人生,由此而形成一系列新年前夕和正月风俗。正月实施除旧立新的方式,见证于文献的是先秦时期的逐除。据《吕氏春秋?季冬纪》记载,古人在新年的前一天用击鼓的方法来驱逐“疫疬之鬼”,这就是“除夕”节令的由来。

(摘编自陈勤建《传统年节的文化密码》)

1.下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是(3分)

A. 商朝、周朝、秦朝分别把11月、12月、10月算作每年的第一个月,一直到汉武帝时期才恢复夏朝的月份排列法。

B. 正月通常被人们称为岁首,这是因为从汉朝以后的约两千的时间里,采用的是太初历,以夏正为一年的开始。

C. 如今我们习惯称农历一月为“正月”,但在我国的古代时期,这并不是固定的,历史上有好几个朝代,正月不是一月。

D. 最早提及“除夕”,这一名称的是《吕氏春秋?季冬纪》,“除夕”就是在新年的前一天击鼓的方法来驱逐“疫疬之鬼”。

2.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是(3分)

A. 第一段列出农历一月被称为“正月”的三种原因:“岁之首月”,朝代更换后的第一个月,为避秦始皇的讳。

B. 第二段引用《诗经》《史记》的记载,都是为了论证夏历、殷历和周历所定的正月的时间各不一样。

C. 第四段多次引用黄生的观点,呼应第一段,有的放矢,否定了“正月之正”是因为避秦始皇的讳这一说法。

D. 文章提出议论的话题后,分析了农历一月被称为“正月” 的真正原因,进而准确解读了“正月”的文化内涵。

3.根据原文内容,下列说法不正确的一项是(3分)

A. 古代以北斗星斗柄初昏时所指的方位确定季节,如正月指寅,为建寅之月,二月指卯,为建卯之月。

B. 战国秦汉年间所谓的“三正论”揭示了夏历、殷历和周历三者的区别,即各朝历法岁首的月份不同。

C. “正月”之“正”为“准则、标志”之意,古时人们就会在这个标志性月份里除旧布新,以新的标准来塑造人生。

D. “农历”又称“夏历”,是因为它产生于夏朝,且自汉武帝从新使用夏历后,除个别朝代外大多沿用夏正。

二、课内基础知识考查(70分)

4、给下列加点的字注音。(12分)

遽( )然 羁縻( ) 巡徼( ) 檄( )文

彷( )徨 酋( )长 蓼洲( ) 傫然( )

皦皦( ) 赀财( ) 抶击( ) 詈骂( )

5、解释下列加点词的意思(10分)

①予除右丞相兼枢密使 除: ②意北亦尚可以口舌动也 意:

③予更欲一觇北 觇: ④北亦未敢遽轻吾国 遽:

⑤郡之贤士大夫请于当道 当道: ⑥独五人之皦皦 皦皦:

⑦敛赀财以送其行 赀: ⑧不敢复有株治 株治:

⑨为之声义 声: ⑩去今之墓而葬 去:

6.下列加点词语的含义与现代汉语相同的一项是( )(3分)

A 众谓予一行为可以纾祸 B 意北亦尚可以口舌动也

C 以父母之遗体行殆 D 如高沙,常恐无辜死

7.下列句子中加点词的意义和用法都相同的一项是( )(3分)

A.①归而求救国之策 ②北驱予并往,而不在使者之目

B.①以资政殿学士行 ②贾余庆等以祈请使诣北

C.①不幸吕师孟构恶于前 ②以至于永嘉

D.①予自度不得脱,则直前诟虏帅失信 ②夜则以兵围所寓舍

8.下列各句加点词语用法与例句相同的一项是( )(3分)

例:变姓名,诡踪迹,草行露宿

A.国事至此,予不得爱身

B.北虽貌敬,实则愤怒

C.至海陵,如高沙,常恐无辜死

D.将藏之于家,使来者读之,悲予志焉

9.下列短语中加横线的词解释都正确的一组是( ) (3分)

旌其所为 众不能堪 蹈死不顾 矫诏纷出

A.表彰 忍受 踏上 假托 B.表彰 能够 顿足 纠正

C.旗帜 忍受 履行 匡正 D.旗帜 能够 踏上 假托

10.下列句中横线的词,与现代汉语相同的一项是( ) (3分)

A.吾社之行为士先者,为之声义 B.断头置城上,颜色不少变

C.大阉亦逡巡畏义,非常之谋难于猝发 D.死而湮没不足道者

11.下列句子,句式不相同的一项是( ) (3分)

A.独五人之皦皦,何也 B. 视五人之死,轻重固何如

C. 蹈死不顾,亦曷故哉 D. 安能屈豪杰之流,扼腕墓道,发其志士之悲哉

12、翻译下列句子(30分)

(1)不幸吕师孟构恶于前,贾余庆献谄于后,予羁縻不得还,国事遂不可收拾。

(2)如扬州,过瓜洲扬子桥,竟使遇哨,无不死;扬州城下,进退不由,殆例送死;

(3)予在患难中,间以诗记所遭,今存其本不忍废。道中手自抄录。

(4)夫十有一月之中,凡富贵之子,慷慨得志之徒,其疾病而死,死而湮没不足道者,亦已众矣;

(5)吾社之行为士先者,为之声义,敛赀财以送其行,哭声震动天地。

(6)大阉亦逡巡畏义,非常之谋难于猝发,待圣人之出而投缳道路,不可谓非五人之力也。

三、课外链接古诗文阅读

读下面文段,完成文后各题。(21分)

士民素德顺昌,闻其逮,不胜冤愤。吴令陈文瑞,顺昌所拔士也。夜半叩户求见,抚床为恸。公曰:"吾固知诏使必至,此特意中事尔。毋效楚囚对泣!"颜色不变。语良久,令请顺昌入治装,举家号恸。顺昌笑曰:"无事乱人怀也!"顾案上有素牓①,徐曰:"此龙树庵僧属我书者,我向许之,今日不了,亦一负心事。"乃题"小云栖"三字,后识年月,投笔而起,改囚服出门。士民拥送者不下数千人。顺昌出赴使署开读,巡抚毛一鹭至署,诸生五六百人,王节、杨廷枢、刘羽仪、文震亭等遮中丞,恳其疏救,一鹭流汗不能出一语。缇骑见议久不决,手掷锒铛于地,厉声曰:"东厂逮人,鼠辈何敢置喙!"于是市人颜佩韦等前问曰:"旨出朝廷,乃东厂耶?"缇骑曰:"旨不出东厂,将谁出?"众怒,閧 ②然而登,众殴缇骑,立毙一人,诸司不复相顾。

《明史?纪事本末?魏忠贤乱政》

注:①牓,bǎng,匾额。 ②閧,hōng,同"哄"。

13.下列句子中加点词语的解释,不正确的一项是( )(3分)

A.士民素德顺昌 德:感激 B.颜色不变 颜色:脸色

C.恳其疏救 疏:给皇帝上奏议。 D.鼠辈何敢置喙 置喙:说无用的话。

14.下列加点的字与“此龙树庵僧属我书者”中“属”用法和意义相同的一项是( )(3分)

A.若属皆且为所虏 B.忠之属也,可以一战

C.(佛印)神情与苏、黄不属 D.属予作文以记之

15.下列各句与“士民拥送者不下数千人”句式相同的一项是( )(3分)

A. 缙绅而能不易其志者 B.谁为哀者

C.且立石于其墓之门 D.不能容于远近

16.下面两句话在文中意思理解正确的一项是( )(3分)

①令请顺昌入治装 ②我向许之

A.①命令周顺昌进去整理行装 ②我从前答应了他

B.①县令请周顺昌进屋打点行装 ②我从前答应了他

C.①命令周顺昌戴好治罪的刑具 ②我一向就对他有求必应

D.①县令请周顺昌穿上囚眼 ②我一向十分赞许他

17. 下面两句话在文中意思理解正确的一项是( )(3分)

①此特意中事耳 ②旨出朝廷,乃东厂耶

A.①这只不过是意料之中的事罢了 ②旨谕出自朝廷,还是出自东厂呢

B.①这是蓄意安排的事罢了 ②旨谕出自朝廷,还是出自东厂呢

C.①这是蓄意安排的事罢了 ②旨谕应出自朝廷,怎么竟出自东厂呢

D.①这只不过是意料之中的事罢了 ②旨谕应出自朝廷,怎么竟出自东厂呢

18.对"顺昌笑曰:"无事乱人怀也!"一句理解有误的一项是( )(3分)

A.“笑”说明他神态坦然,同时也对家人安慰,没什么大不了的事。

B.“笑”表现了镇定自若的心态,他不愿看到“举家号恸”,使他心烦意乱。

C.“笑”是对家人的讥笑,关键时刻没有骨气,使他心意意乱。

D.“笑”是对东厂逮人的蔑视,表现了正义凛然的精神。

19.下列叙述不符合文意的一项是( )(3分)

A.选段与《五人墓碑记》都记叙了明天启六年魏忠贤作乱,苏州市民暴动的情况。

B.课文重在赞扬 五人"激于义而死"的精种,批判某些缙绅的卑劣行径,从而阐述生死的价值问题;选段重在赞颂周顺昌临危不惧,镇定自若的品质。

C.课文选取苏州市民斗争的一般情况,突出五人的事迹,点面结合;选段选取周顺昌被逮时的语言神态以及苏州市民斗争的一般情况。

D.课文和选段都采用记叙、议论、抒情相结合的方式,使得事、理、情交融并茂,不仅有说服力,而且有强烈的感染力。

一、现代文阅读(9分)

(一)论述类文本阅读(本题共3小题,9分)

传统年节的文化密码

人们习惯称农历过年的那个一月为“正月”,这是为什么?一种说法认为“正岁之首月”,表示农历新年第一个月的意思。另一种说法认为“正”的本意蕴含着“正统”的意思,在古代,每年以哪一个月当第一个月,有时是随着朝代的更换而变化的。不同王朝更改了月份的次序,便把更改后的第一个月叫作“正月”。在帝王看来,既然他们占据了天下,居了正位,一年十二个月的次序,也得跟着他们“正”过来,还有一种说法是因秦始皇姓熹名政,他嫌“正”字的读音同他的名字同音犯了忌讳,就下令把“正月”读作“正(征)月”,一直沿用至今。

《淮南子?时则训》记载,“孟春之月,招摇(即北斗星柄)指寅”。古代以北斗星斗柄初昏时所指的方位作为确定季节的标准,称为斗建,亦称月建。这是说一年的第一个月开始的时候斗柄指在寅位上,此月即为建寅之月,即正月。正月名谓的出现甚早,《诗经?小雅》有《正月》的诗篇:“正月繁霜,我心忧伤。”史传夏商周至秦汉各朝,正月的月份次序,各有一定的更改。战国秦汉年间对此尚有所谓“三正论”:认为夏正建寅,殷正建丑,周正建子是夏商周三代轮流更改正朔。司马迁《史记?历书》还有记载:“夏正以正月,殷正以十二月,周正以十一月。”

然而,诚如语言学家王力先生所言“这并不可言”。如秦始皇统一中国后,改建亥即夏历的十月为岁首。汉沿秦制,汉武帝时改用“太初历”,以建寅之月为岁首,以后约两千年,除王莽、唐武后等一度改为殷正、周正外,大多沿用夏正。由此可见,历史上大多王朝似乎没想到将正月和改朔“正统”绑在一起。而自汉以降,历史上那么多朝代以夏正为一年的开始,这恐怕也就是正月通常被人们视为岁首的原因。

清黄生《字诂?正》中认为:“世传秦始皇讳政,故民间呼正月之正作征音,此说非也……占者因斗柄所指之方,以其月为岁首,盖准此以为标的,故曰正,犹言斗柄所指之月耳。”由于斗建为确定月份的标准,故斗建也称为正。唐王冰注“正,斗建也”,即为此意。另外,黄生也认为,正月之正本来就有平声的读法,并非由于避秦始皇的讳而改读平声。正月写作“征月”,可知正月之正早在秦始皇之前就读平声。

如何准确解读“正月”呢?“正”在这里是“以此为正”的准则、标志。如此,“正月”即为一年刚开始时,年内所确立的标志性月份的意思。在新的一年开始之际,人们就要借“时新”而除旧布新,以新的标准、新的气象塑造人生,由此而形成一系列新年前夕和正月风俗。正月实施除旧立新的方式,见证于文献的是先秦时期的逐除。据《吕氏春秋?季冬纪》记载,古人在新年的前一天用击鼓的方法来驱逐“疫疬之鬼”,这就是“除夕”节令的由来。

(摘编自陈勤建《传统年节的文化密码》)

1.下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是(3分)

A. 商朝、周朝、秦朝分别把11月、12月、10月算作每年的第一个月,一直到汉武帝时期才恢复夏朝的月份排列法。

B. 正月通常被人们称为岁首,这是因为从汉朝以后的约两千的时间里,采用的是太初历,以夏正为一年的开始。

C. 如今我们习惯称农历一月为“正月”,但在我国的古代时期,这并不是固定的,历史上有好几个朝代,正月不是一月。

D. 最早提及“除夕”,这一名称的是《吕氏春秋?季冬纪》,“除夕”就是在新年的前一天击鼓的方法来驱逐“疫疬之鬼”。

2.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是(3分)

A. 第一段列出农历一月被称为“正月”的三种原因:“岁之首月”,朝代更换后的第一个月,为避秦始皇的讳。

B. 第二段引用《诗经》《史记》的记载,都是为了论证夏历、殷历和周历所定的正月的时间各不一样。

C. 第四段多次引用黄生的观点,呼应第一段,有的放矢,否定了“正月之正”是因为避秦始皇的讳这一说法。

D. 文章提出议论的话题后,分析了农历一月被称为“正月” 的真正原因,进而准确解读了“正月”的文化内涵。

3.根据原文内容,下列说法不正确的一项是(3分)

A. 古代以北斗星斗柄初昏时所指的方位确定季节,如正月指寅,为建寅之月,二月指卯,为建卯之月。

B. 战国秦汉年间所谓的“三正论”揭示了夏历、殷历和周历三者的区别,即各朝历法岁首的月份不同。

C. “正月”之“正”为“准则、标志”之意,古时人们就会在这个标志性月份里除旧布新,以新的标准来塑造人生。

D. “农历”又称“夏历”,是因为它产生于夏朝,且自汉武帝从新使用夏历后,除个别朝代外大多沿用夏正。

答案1.C试题分析:本题考查筛选并整合文中重要信息的能力。这类题目解答时一般要找出文章中相对应的语句,注意将选项转述内容与原文内容逐一比对,寻找细微的差别确定答案。A项,“商朝、周朝、秦朝分别把11月、12月、10月算作每年的第一个月”不正确。由原文“夏正以正月,殷正以十二月,周正以十一月”可知,商朝是12月,周朝是11月。B项,扩大范围。原文为“汉武帝时改用‘太初历’,以建寅之月为岁首,以后约两千年间,除王莽、唐武后等一度改为殷正、周正外,大多沿用夏正”。D项,“最早提及‘除夕’这一名称的是《吕氏春秋?季冬纪》”,不正确。《吕氏春秋?季冬纪》只是记载了有关“除夕”的活动,但并没有说这本书是最早提及“除夕”这一名称的。故选C项。

2.B试题分析:本题要求选出“对原文论证的相关分析,不正确的一项”,考查分析论点、论据和论证方法的能力。答题时,要在整体通读全文的基础上,根据文本具体内容对各选项表述进行认真比照,考查其表述正确与否。B项,“是为了论证夏历、殷历和周历所定的正月的时间各不一样”不正确。引用《诗经》的记载是为了论证“正月名谓的出现甚早”。故选B项。

3.B试题分析:本题考查概括文章要点分析概括作者在文中观点态度的能力,题目的设误类型一般为可能说成绝对,扩大范围或缩小范围。这类题目解答时一般要注意仔细阅读题干要求,分析各个选项,找出答案。B项,“‘三正论’揭示了夏历、殷历和周历三者的区别”不正确。由原文“认为夏正建寅,殷正建丑,周正建子是夏商周三代轮流更改正朔”可知,“三正论”并没有揭示三者的区别,只是三者正月的月份次序各有更改的情况。故选B项。

二、课内基础知识考查(70分)

4、给下列加点的字注音。(12分)

遽( )然 羁縻( ) 巡徼( ) 檄( )文

彷( )徨 酋( )长 蓼洲( ) 傫然( )

皦皦( ) 赀财( ) 抶击( ) 詈骂( )

4、答案

遽(jǜ)然 羁縻(mí) 巡徼(jiào) 檄(xí)文 彷(páng)徨

酋(qiú)长 蓼(liǎo) 傫(lěi) 皦(jiǒo) 赀(zī) 抶(chì) 詈(lì)

5、解释下列加点词的意思(10分)

①予除右丞相兼枢密使 除: ②意北亦尚可以口舌动也 意:

③予更欲一觇北 觇: ④北亦未敢遽轻吾国 遽:

⑤郡之贤士大夫请于当道 当道: ⑥独五人之皦皦 皦皦:

⑦敛赀财以送其行 赀: ⑧不敢复有株治 株治:

⑨为之声义 声: ⑩去今之墓而葬 去:

答案5①予除右丞相兼枢密使 除:授官 ②意北亦尚可以口舌动也 意:料想

③予更欲一觇北 觇:窥视 ④北亦未敢遽轻吾国 遽:立刻

⑤郡之贤士大夫请于当道 当道:执掌政权的人

⑥独五人之皦皦 皦皦:同“皎皎”,光洁,明亮。这里指声名显赫。

⑦敛赀财以送其行 赀:同“资”,资财,钱财

⑧不敢复有株治 株治:牵连治罪

⑨为之声义 声:伸张 ⑩去今之墓而葬 去:距离

6.下列加点词语的含义与现代汉语相同的一项是( )(3分)

A 众谓予一行为可以纾祸 B 意北亦尚可以口舌动也

C 以父母之遗体行殆 D 如高沙,常恐无辜死

答案6.【解析】D。(无辜:无罪)

[行为:(古)两个词,此句意为“大家认为我去一趟就可以解除祸患;(今)受思想支配而表现出来的活动]

[可以:(古)两个词,“可以凭借”;(今)助动词,表示可能或许可]

[遗体:(古)留给(自己)的身体;(今)死者的尸体或动植物的残留物质]

7.下列句子中加点词的意义和用法都相同的一项是( )(3分)

A.①归而求救国之策 ②北驱予并往,而不在使者之目

B.①以资政殿学士行 ②贾余庆等以祈请使诣北

C.①不幸吕师孟构恶于前 ②以至于永嘉

D.①予自度不得脱,则直前诟虏帅失信 ②夜则以兵围所寓舍

答案7.【解析】B。A项,前者连词,表承接;后者连词,表转折。B项,都是介词,凭借……(身份)。C项,前者介词,在;后者介词,到。D项,前者副词,于是,就;后者副词,却。

8.下列各句加点词语用法与例句相同的一项是( )(3分)

例:变姓名,诡踪迹,草行露宿

A.国事至此,予不得爱身

B.北虽貌敬,实则愤怒

C.至海陵,如高沙,常恐无辜死

D.将藏之于家,使来者读之,悲予志焉

答案8.【解析】B。与例句均为名词用作状语。,表面上。(爱:吝惜。如:往……去。悲:形容词作动词,同情,思念。)

9.下列短语中加横线的词解释都正确的一组是( ) (3分)

旌其所为 众不能堪 蹈死不顾 矫诏纷出

A.表彰 忍受 踏上 假托 B.表彰 能够 顿足 纠正

C.旗帜 忍受 履行 匡正 D.旗帜 能够 踏上 假托

答案9. A

10.下列句中横线的词,与现代汉语相同的一项是( ) (3分)

A.吾社之行为士先者,为之声义 B.断头置城上,颜色不少变

C.大阉亦逡巡畏义,非常之谋难于猝发 D.死而湮没不足道者

答案10.D 解析:A行:品行、道德,名词;为:成为、作为,动词。今义为“举止行动;指受思想支配而表现出来的外表活动” B“颜色”指的是脸色。今指“色彩”。 C“非常”是指不是一般,不同寻常。今义为“十分”,“很”,“极” D湮没:埋没

11.下列句子,句式不相同的一项是( ) (3分)

A.独五人之皦皦,何也 B. 视五人之死,轻重固何如

C. 蹈死不顾,亦曷故哉 D. 安能屈豪杰之流,扼腕墓道,发其志士之悲哉

答案:11.ABC为疑问句,D省略句

12、翻译下列句子(30分)

(1)不幸吕师孟构恶于前,贾余庆献谄于后,予羁縻不得还,国事遂不可收拾。

译:可不幸的是,在前面有吕师孟挑拨陷害,在后面有贾余庆讨好献媚,于是我被拘留不能回国,国事就不可收拾了。(构恶、献谄、羁縻、状语后置句、被动句)

(2)如扬州,过瓜洲扬子桥,竟使遇哨,无不死;扬州城下,进退不由,殆例送死;

译:到扬州,路过瓜洲扬子桥,假使遇上元军哨兵,没有不死的。扬州城下,进退不能自己做主,几乎等于送死。(如、竟使、殆、例、句意)

(3)予在患难中,间以诗记所遭,今存其本不忍废。道中手自抄录。

译:我在患难中,有时用诗记述个人的遭遇,现在还保存着那些底稿,不忍心废弃,在逃亡路上亲手抄录。(间、以、本、手、句意)

(4)夫十有一月之中,凡富贵之子,慷慨得志之徒,其疾病而死,死而湮没不足道者,亦已众矣;

译:(这)十一个月当中,所有富贵的子弟,意气昂扬、志满意得的人,他们因患病而死,死了而埋没不值得称道的,也太多了(有、凡、慷慨、徒、句意)

(5)吾社之行为士先者,为之声义,敛赀财以送其行,哭声震动天地。

译:我们(应)社(里那些)道德品行可以作为读书人表率的人,替他伸张正义,募集钱财送他起行,哭声震天动地。(行为、先、为、赀、句意)

(6)大阉亦逡巡畏义,非常之谋难于猝发,待圣人之出而投缳道路,不可谓非五人之力也。

译:魏阉也犹疑不决,畏惧正义,篡位的阴谋难于立刻发动,(后来)等到当今皇帝即位,(魏阉)就吊死(在)路上,(这)不能说不是(这)五(个)人的功劳呀!(逡巡、非常、猝、投缳、句意)

三、课外链接古诗文阅读(21分)

读下面文段,完成文后各题。

士民素德顺昌,闻其逮,不胜冤愤。吴令陈文瑞,顺昌所拔士也。夜半叩户求见,抚床为恸。公曰:"吾固知诏使必至,此特意中事尔。毋效楚囚对泣!"颜色不变。语良久,令请顺昌入治装,举家号恸。顺昌笑曰:"无事乱人怀也!"顾案上有素牓①,徐曰:"此龙树庵僧属我书者,我向许之,今日不了,亦一负心事。"乃题"小云栖"三字,后识年月,投笔而起,改囚服出门。士民拥送者不下数千人。顺昌出赴使署开读,巡抚毛一鹭至署,诸生五六百人,王节、杨廷枢、刘羽仪、文震亭等遮中丞,恳其疏救,一鹭流汗不能出一语。缇骑见议久不决,手掷锒铛于地,厉声曰:"东厂逮人,鼠辈何敢置喙!"于是市人颜佩韦等前问曰:"旨出朝廷,乃东厂耶?"缇骑曰:"旨不出东厂,将谁出?"众怒,閧 ②然而登,众殴缇骑,立毙一人,诸司不复相顾。 《明史?纪事本末?魏忠贤乱政》

①牓,bǎng,匾额。 ②閧,hōng,同"哄"。

13.下列句子中加点词语的解释,不正确的一项是( )(3分)

A.士民素德顺昌 德:感激 B.颜色不变 颜色:脸色

C.恳其疏救 疏:给皇帝上奏议。 D.鼠辈何敢置喙 置喙:说无用的话。

14.下列加点的字与“此龙树庵僧属我书者”中“属”用法和意义相同的一项是( )(3分)

A.若属皆且为所虏 B.忠之属也,可以一战

C.(佛印)神情与苏、黄不属 D.属予作文以记之

15.下列各句与“士民拥送者不下数千人”句式相同的一项是( )(3分)

A. 缙绅而能不易其志者 B.谁为哀者

C.且立石于其墓之门 D.不能容于远近

16.下面两句话在文中意思理解正确的一项是( )(3分)

①令请顺昌入治装 ②我向许之

A.①命令周顺昌进去整理行装 ②我从前答应了他

B.①县令请周顺昌进屋打点行装 ②我从前答应了他

C.①命令周顺昌戴好治罪的刑具 ②我一向就对他有求必应

D.①县令请周顺昌穿上囚眼 ②我一向十分赞许他

17. 下面两句话在文中意思理解正确的一项是( )(3分)

①此特意中事耳 ②旨出朝廷,乃东厂耶

A.①这只不过是意料之中的事罢了 ②旨谕出自朝廷,还是出自东厂呢

B.①这是蓄意安排的事罢了 ②旨谕出自朝廷,还是出自东厂呢

C.①这是蓄意安排的事罢了 ②旨谕应出自朝廷,怎么竟出自东厂呢

D.①这只不过是意料之中的事罢了 ②旨谕应出自朝廷,怎么竟出自东厂呢

18.对"顺昌笑曰:"无事乱人怀也!"一句理解有误的一项是( )(3分)

A.“笑”说明他神态坦然,同时也对家人安慰,没什么大不了的事。

B.“笑”表现了镇定自若的心态,他不愿看到“举家号恸”,使他心烦意乱。

C.“笑”是对家人的讥笑,关键时刻没有骨气,使他心意意乱。

D.“笑”是对东厂逮人的蔑视,表现了正义凛然的精神。

19.下列叙述不符合文意的一项是( )(3分)

A.选段与《五人墓碑记》都记叙了明天启六年魏忠贤作乱,苏州市民暴动的情况。

B.课文重在赞扬 五人"激于义而死"的精种,批判某些缙绅的卑劣行径,从而阐述生死的价值问题;选段重在赞颂周顺昌临危不惧,镇定自若的品质。

C.课文选取苏州市民斗争的一般情况,突出五人的事迹,点面结合;选段选取周顺昌被逮时的语言神态以及苏州市民斗争的一般情况。

D.课文和选段都采用记叙、议论、抒情相结合的方式,使得事、理、情交融并茂,不仅有说服力,而且有强烈的感染力。

答案13.D 插嘴

14.D通“嘱”嘱咐、嘱托(A、等、辈。你们这些人都会被俘虏。B类。忠之属也:这是尽了本职的一类事情。可以一战:就是“可以之一战",可以凭借这个条件打一仗。C属:一致,同样。此句出自《核舟记》,意为:抬头仰望,表情神态与苏、黄二人不同;矫首:昂首,抬头;昂视:向上看;)

15. A定语后置句

16.B

17. D

18. C

19. D(选段无议论、抒情,只记叙)

译文:百姓向来感激顺昌,听说他被逮捕,替他感到非常冤屈又愤恨。苏州县令陈文瑞,是顺昌提拔的士子。他半夜敲门求见,(见到顺昌后)手按床榻为他感到极其悲痛。顺昌说:“我本就知道皇帝的特使一定会来,这不过是意料中的事情罢了。我们不要像被押解到晋国的楚囚那样相对而哭吧(“楚囚对泣”此处意为悲观发愁)!”他神色不变。两人说了许久之后,陈文瑞请顺昌进屋打点行装,全家人一起悲哭起来。顺昌笑着说:“没必要搅乱人的情绪啊!”回头看到书案上有一块没有刻字的匾额,慢慢地说:“这是龙树庵的和尚嘱咐我写得,我从前答应了他,今天不写完的话,也就变成一件背弃情谊的事情了。”于是写下“小云栖”三个字,后面又标记年月,放下笔站起 身,换上囚服出门而去。百姓簇拥送行的不下几千人。顺昌前往使馆准备听特使宣读皇帝的诏书,巡抚毛一鹭来到使馆,儒生到场的有五六百人,王节、扬廷枢、刘羽仪、文震亭等人拦住毛一鹭,恳请他上疏救顺昌,毛一鹭直冒汗一句话也说不出。缇骑看议罪之事久久不下决断,就一手把铁锁链扔在地上,厉声说:“东厂要抓人,哪有你们这些鼠辈插嘴说话的份!”于是市民颜佩韦等人上前质问:“旨谕应该出自朝廷,怎么竟出自东厂了吗?”缇骑说:“旨谕不从东厂出,还能从哪里出?”众人愤怒,大闹着踩踢缇骑,当下就打死其中一个,各官员也不能彼此照应。

同课章节目录