粤教版高中语文必修1第二单元传记4布衣总统孙中山(节选)课件(52张)

文档属性

| 名称 | 粤教版高中语文必修1第二单元传记4布衣总统孙中山(节选)课件(52张) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-04-27 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共52张PPT)

内容概括 《“布衣总统”孙中山(节选)》主要记叙了孙中山先生与张之洞的交往故事以及成为中华民国临时大总统之后的衣、食、住、行的几个生活片段,以小见大地突出了孙中山先生作为世纪伟人所具有的非凡品质和高尚精神。

《华罗庚》通过“艰苦自学的青年时代”“研究数论得出华氏定理”“致力于中国的数学研究和教育事业”三部分的记叙,介绍了华罗庚的生平事迹,表现了他痴迷于数学事业、刻苦自学的顽强毅力,更表现了他献身祖国的数学研究和教育事业、为国为民服务的崇高的爱国精神。

内容概括 《罗曼·罗兰(节选)》截取了罗曼·罗兰在法国高等师范学校时期的生活片段,将传主的客观生存环境(高师的教育特点、同窗好友、当时的文化风气等)与传主个人的主动性因素(人生向往、爱好才能与生命选择)有机地结合起来,以传主的思想情感发展为主线,深刻而丰富地刻画了青年罗曼·罗兰的生命形象。

文天祥是我国历史上著名的爱国名臣,他忠贞报国、誓死不屈的精神成为后世之榜样。几百年来,文天祥从来不乏仰慕者,历来学者对他也颇多赞誉之词。《留取丹心照汗青——文天祥千秋祭》即是当代作家书写文天祥精神的优秀作品,文章以洋洋洒洒五千多字,通过对史实的运用和丰富的想象力,写下了一篇动人心弦、荡气回肠的赞歌。

内容概括 我的回顾》是当代伟大的物理学家爱因斯坦的晚年回忆录,是一篇自传。爱因斯坦以自己科学观的形成和科学道路的选择发展为核心,将对回忆与感受、自己生活的叙述与对于科学学科的哲理认识结合起来,生动而深入地坦陈了自己的科学之路和人生观念。

学法指津 阅读传记,在体悟传主的精神品行和历史成就的同时,可以反观自我,可以评说他人,从而深化个人的思考,锻炼自己的思维能力。学习课文中传记的不同观察角度和多种写法,尝试为现实生活中不同个性特征的人选择不同的写法,或尝试为同一个人采取不同的写法。

4 “布衣总统”孙中山(节选)

自古以来,民族之所以兴亡,由于人口增减的原因很多,此为天然淘汰。人类因为遇到了天然淘汰力,不能抵抗,所以古时有很多的民族和很有名的民族,在现在人类中都已经绝迹了。我们中国的民族也很古,从有稽考以来的历史讲,已经有四千多年了。故推究我们的民族,自开始至今至少有五六千年。当中受过了许多天然力的影响,遗传到今日。

和世界的民族比较,我们还是最多最大的,是我们民族所受的天惠比别种民族独厚,故经过天时人事种种变更,自有历史四千多年以来,只见文明进步,不见民族衰微。代代相传,到了今天,还是世界最优秀的民族。所以一般乐观的人,以为中国民族,从前不知经过了多少灾害,至今都没有灭亡,以后无论经过若何灾害,是决不至灭亡的。这种论调,这种希望,依我看来是不对的。因为就天然淘汰力来说,我们民族或者可以生存,但是世界中进化力,不止一种天然力,是天然力和人为力凑合而成的。人为的力量,可以巧夺天工,所谓人事胜天。

这种人为的力,最大的有两种,一种是政治力,一种是经济力,这两种力关系于民族兴亡,比较天然力还要大。我们民族处在今日世界潮流之中,不但是受这两种力的压迫,并且深中这两种力的祸害了。

(选自孙中山《民族主义(讲演稿)》第二讲)

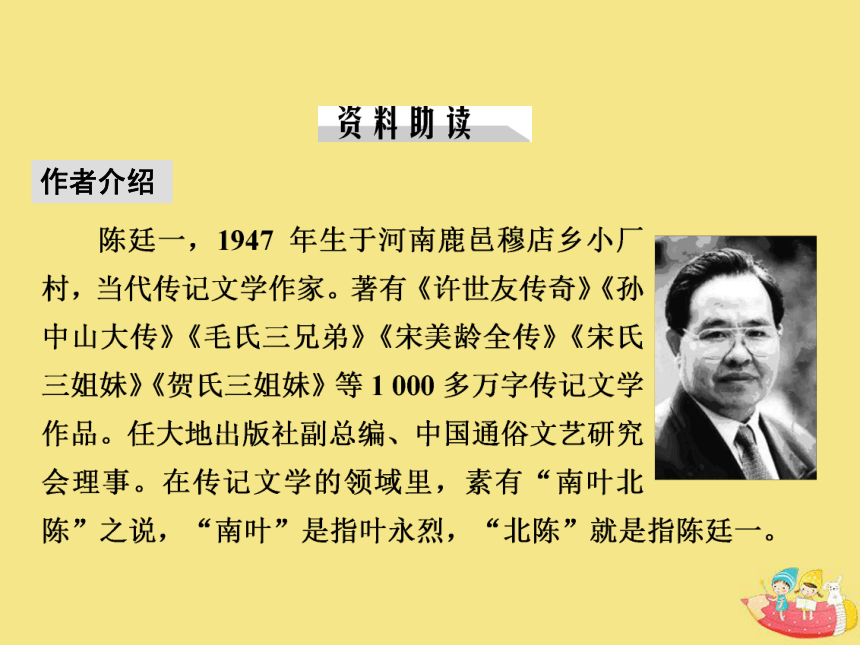

作者介绍

1911年10月10日,武昌起义爆发,各省纷纷响应。同年12月孙中山被推举为中华民国临时大总统。1912年2月12日,清朝宣统皇帝(溥仪)被迫宣布退位,结束长达2 000多年的君主专制制度。此后一年多,孙中山积极宣传民生主义,号召实行平均地权,提倡兴办实业;还亲自担任了全国铁路督办,力图筹借外资修筑铁路干线。但因政权落入袁世凯手中,孙中山的努力并未取得成果。

背景解读

古代文化常识——布衣

我国是文明古国,是世界上最早生产纺织品的国家之一。用麻织出来的是“布”,而相对用丝织出的是“帛”。布与帛相比,前者质粗而价低,后者质精而价高。由于古代贵族穿帛衣服居多,庶人穿不起帛而只能穿布,所以“布衣”成了平民百姓的代称。后来也多称没有做官的读书人。

知识链接

四、近义词辨析

1.制止 遏止

词语 制止 遏止

释义 强迫使停止。 用力阻止。

例句 当他试着说情时很快被制止了。 洪流滚滚,不可遏止。

2.讲究 考究

词语 讲究 考究

释义 强调的是讲求、重视。 强调的是考查、研究。

例句 我们一向讲究实事求是。 这问题很值得考究。

3.身临其境 设身处地

词语 身临其境 设身处地

释义 亲身到现场去。 设想自己处在别人的那种境地。指替别人的处境着想。

例句 这篇散文把桂林山水描写得形象逼真,读完使人有身临其境的感觉。 你设身处地地为他想一下,你就知道处理这件事的难处了。

4.人声鼎沸 震耳欲聋

词语 人声鼎沸 震耳欲聋

释义 人群发出的声音像水在锅里沸腾一样。形容人声嘈杂。 耳朵都快震聋了。形容声音很大。

例句 广场这时已是一片锣鼓喧天,人声鼎沸。 枪炮声大起,震耳欲聋,我前线将士向敌人发起了进攻。

五、重点词语

?喧闹:喧哗热闹,喧哗吵闹。

?六合:天地和东南西北四方,统称六合。课文泛指天下。

?肃然起敬:恭敬地产生信仰或钦佩之情。

?水泄不通:连水都流不出去,形容十分拥挤或包围得非常严密。

?血气方刚:(年轻人)精力正旺盛,冲劲儿大。

1.孙中山为何被称为“布衣总统”?

【答案】孙中山当年求见张之洞的名片上自称“布衣”,就任临时大总统以后,他的生活还是很俭朴,仍然保持着“布衣”的特点,十分近民、爱民,的确是一个名副其实的“布衣总统”,而他的“布衣”特点恰恰与他的民主、平等、自由、博爱等政治理想相吻合。

2.你认为孙中山先生平民化的生活习惯表明了他怎样的思想?

【答案】这些行为是孙中山平等、民主、自由、博爱的思想的具体体现。先生正是有这样的思想,所以贵为总统却甘于淡泊,生活起居诚如“布衣”。

结构图示

这篇文章通过描写孙中山的日常生活细节,真实地反映了这位伟人为布衣时胸怀大志,为总统时生活俭朴,坚持“民主”“平等”“自由”“博爱”等政治理想的个性特点。

主旨归纳

1.文章围绕“布衣总统”四个字,是怎样选择和组织材料的?

【对应考点】分析文本的文体特征

【提示】传记的文体特点是真实性和文学性。真实性是传记的第一特征,但作者可以选择、剪辑、组接恰当的材料,倾注爱憎的情感,以达到传神的目的。分析传记的文体特征,注意从以上两方面思考,并说明其表达效果。

【答案】文章的选材主要分为两个层面。第一个层面是“名片”故事,孙中山一介布衣,但胸怀大志,足傲王侯,表现了他自尊自信的风范;第二个层面是衣食住行故事,孙中山虽为总统,但简朴淡泊,甘为公仆,表现了他的平民作风。

2.文章写孙中山饮食方面的简朴时,加入了招待唐绍仪和伍廷芳的细节描写,有何作用?

【对应考点】分析文本的表现手法

【提示】传记采用的表现手法与一般记叙文相似,有细节描写、引用、首尾照应、巧用修辞、详略得当、叙议结合、正侧相映等。明晰具体的表现手法后要结合文本加以分析。

【答案】用唐绍仪习惯大吃,伍廷芳奢侈成性无法下筷与孙中山吃得津津有味形成正反对比,反衬出孙中山饮食简单、生活简朴,更好地表现了“布衣总统”的特征。

3.孙中山身为总统,但甘于淡泊,品质可贵。现实生活中,什么品德对人民公仆最重要?结合实例说说你的意见和理由。

【对应考点】探究文本中的某些问题,提出自己的见解

【提示】本考点考查思维的全面性、深刻性和质疑精神。解答此类题,要善于从文本中有分歧、有空白、有重点难点、有疑问的地方提出怀疑,并在此基础上提出更为科学、合理的观点。

【答案】为官者,最重要的是律己。严于律己,才能在污泥浊水中不随波逐流,在各种诱惑面前不动贪念,在法律面前不徇私情。律己的人从来都是注重小节的,他们在言谈举止中表现出谦谦的君子风度,在起居饮食中不追求过分的物质享受,这样才能真正对得起“人民公仆”四个大字。(结合现实实例略。其他观点,言之成理亦可)

细节描写是指抓住生活中的细微而又具体的典型情节,加以生动细致的描绘,它具体渗透在对人物、景物或场面描写之中。成功的细节描写会让读者印象深刻,提高文章的可读性。文章抓住孙中山日常生活中的衣食住行等种种细节来表现人物的个性、精神,表现了孙中山生活俭朴、一心为民的“布衣总统”作风,真实可感。

技法镜鉴

出色的细节描写

【即时小练】

请选择生活中的细节,以“亲情”为话题,写一段“小中见大”的文字。

【答案】

父亲的爱像一杯咖啡,第一口是苦的,但是越品越甜。

我的父亲是严厉的,但深爱着我。小时候我曾嚷着要学滑滑板,但买好滑板试了一下以后我就灰心地不想再学了。爸爸严厉地说:“不行,做任何事情都不能半途而废。”想了想,他又说:“我和你一起学。”我心想:不信你能学会,一大把年纪了。

看着爸爸笨拙的身躯,不停地滑着那不听话的滑板,可笑极了。“咚”的一声,不好,爸爸摔跤了!这时,只见爸爸不慌不忙地从地上爬起来,蹲在地上看着滑板,好像在思索,又好像在研究。不一会儿,爸爸踩上了滑板,一只脚掌握着方向,左右摇摆着,另一只脚用力地滑着,慢慢变得那么轻巧、那么优美了。“我会滑了,你来看。”爸爸高兴地喊着。我惭愧地低下了头,觉得爸爸都能学会,我还有什么不能学会的呢,在爸爸的影响下,我终于也学会了滑滑板。

【考点解读】

1.传记的文体特征

文体基本特征主要指作为该文体而区别于其他文体的特征。传记是用形象化的方法记述人物的生活经历、精神风貌及其历史背景的一种叙事性文体,其文体特征是真实性、文学性和概括性。其中,真实性是传记的第一特征。因为传记叙写的是历史或现实中存在的活生生的人,有真名实姓、居住地点、活动范围等,写作时不允许任意虚构。

对接高考

传记——分析文本的文体基本特征和主要表现手法

但传记不同于一般的枯燥的历史记录,它具有文学性。它是写人的,有人的生命、情感在内;它通过作者的选择、剪辑、组接,倾注了爱憎的情感;它需要用艺术的手法加以表现,以达到传神的目的。概括性则是指传记不是记录传主生活的流水账,或者是杂乱无章的述说,而是要对传主的经历、事迹、贡献、荣誉、性格、价值观、评价等按表达需要做分类、提炼、加工,以体现人物的典型性,增强文本的宣传效果。

2.传记的表现手法

所谓“表现手法”,就是作者用来实现其写作意图、表现其中心意思、再现或表现生活的写作手段。传记作为一种独具个性的文体自然有其常用的表现手法。这些表现手法主要有以下三种。

(1)记叙和描写。传记作为写人的艺术,为了突出人物个性彰显人物事迹或贡献,必然选取具有典型意义的事件和最能表达人物个性的细节加以叙述和描写,传达出传主的思想观点,多角度地展现出传主的情感个性特征,使得传主的个性丰满而鲜明,从而增强文章的可读性。

(2)对比和映衬。传记以传主为表现中心但不可不写其他人物。这些人物既展现了传主生活的真实环境,又从侧面对传主起着对比映衬的作用,还可以点面结合揭示更深刻的主题。

(3)引用。直接引用大量原始材料可以更好地突出人物的形象,揭示人物的精神面貌,对人物做出客观公正的评价。

不论是分析文体特征还是分析表现手法的运用,不能仅仅停留在辨别认知的层面上,还必须对其做“效果”分析:一是思考用这种手法的效果如何,二是思考对阅读者产生了什么样的积极影响。

【典型例题】

(2017届福建省厦门一中一模)阅读下面的文字,完成后面的题。

程千帆评传

莫砺锋

程千帆先生家相当清贫,但却是一个富有文学传统的诗书之家。因一家数代皆有诗人。生性颖悟的程先生耳濡目染,自幼便能吟咏。程先生十多岁时曾在伯父君硕先生所办的私塾“有恒斋”里读过数年古书。

君硕先生的教育方法与一般的私塾完全不同,他讲授古文时文辞义理并重,而且要求学生用文言文写文章、日记与学习心得,并练习书法。正是这种严格的训练使程先生具备了阅读古书和写作文言文及诗词的能力,并使他熟精古典典籍,从而对古代文化具有感性而深刻的体会,这是他在文史研究尤其是古代诗学的研究中如鱼得水的重要原因。

如果说程先生在“有恒斋”中的学习仅仅是打好基础的话,那么他进入金陵大学后就真正跃入学术的海洋了。在金大的四年中,他如饥似渴地汲取营养,学问大进。他在晚年还深情回忆说:“在大学四年中,诸位老师各有专长,已使我耳濡目染,枵腹日充;而因求知心切,又曾向不在金大任教,或虽任教而不曾讲授某项课程的先生们请教。”程先生真正做到了转益多师、博采众长,在经学、史学、目录学、文学批评史诸方面积累了深厚的学养,而且学到了大师们的许多治学方法。

程先生不是只知埋首于故纸堆中的旧式学究,他是紧跟时代脚步的新型学者。他的气质中兼有学者的严谨、深刻和诗人的灵性、敏感。虽然他从小就学会了写作古体诗词,但在金大求学时却更醉心于新诗创作。他与同学孙望、友人常任侠等人组织了一个诗社——土星笔会,还办了一个新诗半月刊《诗帆》。《诗帆》虽然只办了十七期就因故停刊了,但程先生已在上面发表了四十五首新诗,显示出他对新诗的热情。

中华人民共和国成立后,程先生在学术上已经成熟,而且形成了独特的治学方法。1954年,他与沈祖棻把自己的十多篇论文结成集子出版,取名为《古典诗歌论丛》。这是程先生诗学研究成果的第一次展示,也是他所倡导的治学方法的最早范例。沈祖棻在此书后记中指出:“在过去的古代文学史研究工作当中,我们感到,有一个比较普遍的和比较重要的缺点,那就是,没有将考证和批评密切地结合起来……基于这样的理解,我们就尝试着一种将批评建立在考据基础上的方法。”应该说,这种方法后来在程先生的著作和言论中曾得到过许多不同的表述,但其基本精神却是完全一致的,这是贯穿他一生学术工作的精髓,是他对古代文学研究在方法论上做出的最重要的贡献。

1957年,程先生被打成“右派”,受到了残酷迫害。但他对祖国的传统文化有刻骨铭心的热爱,他坚信自己的学识和能力都是祖国所需要的,总有一天他还可以为祖国服务。

程先生当时虽然不能操笔作文,但他常常在心里进行思考,这实际上就是“打腹稿”式的“发愤著书”。于 是,一旦阴霾散去,大地春回,程先生的思考结果就源源不断地喷涌而出了。他后来陆续推出的十多部著作,正是他“发愤著书”的结晶。他的这些著作是用整个生命铸成的,这样的著作所蕴含的生命激情是常态下的论著难以拥有的,它们所达到的思想深度也是常态下的论著难以企及的。

1978年8月,程先生就任南京大学中文系教授。一般来说,一个学者在被耽误二十年后,最着急的事当然是整理自己的学术成果。然而程先生却把培养学生放在第一位,他常常引《庄子》的话说:“指穷于为薪,火传也,不知其尽也。”在他看来,弥补“文革”造成的损失,让光辉灿烂的中华文化后继有人,这是重中之重。于是,程先生怀着虔诚的心愿重新走上了母校的讲坛。他不顾年老体弱,亲自为本科生上大课。他的课讲得生动活泼,明白晓畅,又逻辑谨严,一丝不苟。他传授给学生的不仅有渊博的知识,更有切实的方法和睿智的思考。几个学期之后,程先生的健康情况不允许他再上大课了,他依依不舍地离开了大教室,转而以培养研究生为主要的教学任务。

程先生是一位十分谦虚谨慎的人,他对于自己的成果总是感到不满意,而对别人的长处则充分地尊重,这种作风也鲜明地体现在他的教学和学术研究之中。程先生是名满天下的学者,他的著述是以踏实谨严著称的。但是当他偶然出现错误时,却决不护短,反而闻过则喜。正因为此,当程先生对学生提出要谦虚谨慎的时候,就特别具有说服力。

程先生曾说,别人都爱花,他却特别喜欢树。他本人就像是一棵根深叶茂的大树,这棵大树深深地扎根于中华传统文化和现实生活的土壤中,所以它虽然经受过无数次的风刀霜剑,却依然以“柯如青铜根如石”的夭矫身姿屹然挺立。

相关链接:①程千帆,1913年生,九三学社成员,南京大学教授,中国著名教育家,在校雠学、历史学、古代文学、古代文学批评领域均有杰出成就。

②先生的认真和严格是出了名的,比如,要求学生作业不写错别字,是一点也不含糊的。按先生的明确要求,“南京大学的研究生,从硕士阶段起,就不允许写任何错别字。你们以后写一个条子向我请假,也要写正楷字,不许写文字改革委员会没有公布的简化字(但可以写繁体字),一定要注意语法是否正确,意思是否清楚”。(《程千帆沈祖棻学记》)

作为一篇人物评传,本文在写法上有哪些特点?请简要分析。

______________________________________________

【答案】①选材上,紧扣传主的学者身份,侧重叙述传主的求学历程、学术成就及学术研究方法。②写法上,叙述与评论结合,文章在叙述程千帆求学经历、学术成就等的同时,也对相关内容给予了精当的评价。③主要以时间为线索组织材料,重点叙述了传主在学术道路上不断学习、成长、成熟并取得成就的过程,条理清晰。④语言质朴,富有书卷气,感情饱满而深沉。

不朽的灵魂,永远的旗帜

林治波

“世间无物抵春愁,合向苍冥一哭休。四万万人齐下泪,天涯何处是神州?”100年前的中国,是一幅悲惨的景象:帝国主义列强耀武扬威地占领着我们的首都和战略要地,贪婪而蛮横地掠夺着中国的财富,统治着中国的是一个封建专制、腐败软弱的清朝政府。

美文赏读

中国人民承受着帝国主义、封建主义的双重压迫,中华民族处于濒临灭亡的境地。正是在这个时刻,以孙中山为首的爱国者奋起发动辛亥革命,以血的代价推翻了延续几千年的君主专制制度,开启了中国进步的闸门和“振兴中华”的道路。对于那些为拯救祖国、复兴中华而赴汤蹈火的革命先驱,我们是不应忘却的。

尽管孙中山先生也免不了种种的缺陷,比如对国情缺乏深刻细致的了解,把中国革命看得容易了些,有的革命主张不切实际,甚至某些革命同仁对他还有“足不履危地”等种种微词;但这并不能遮掩孙中山先生的光辉。在一个有着几千年封建历史的国度里,孙中山先生作为一个政治领袖,格外鲜艳夺目。因为,他有着许多同辈甚至后辈领导人所不具备的特点和优点:宽广的世界眼光,开明的思想主张,现代的人格修养,在他的身上几乎没有封建的遗存。

“世界潮流,浩浩荡荡,顺之则昌,逆之则亡。”顺应进步潮流的思想意识和宽广的世界眼光使他善于吸收外国的经验,比如日本迅速实现现代化的经验,英美的现代化制度模式,俄国的组织方法,等等。但孙中山不是盲目地学习西方。和同时代许多人相比,他的高明之处在于能够清醒地觉察到西方社会存在的严重不公正状况,并力图加以避免。毛泽东说:“孙中山先生之所以伟大,不但因为他领导了伟大的辛亥革命,而且因为他能够‘适乎世界之潮流,合乎人群之需要’,提出了联俄、联共、扶助农工三大革命政策,对三民主义作了新的解释,树立了三大政策的新三民主义。”

孙中山是一个坚强的革命先驱、伟大的民族英雄。他一生屡遭挫折,但从未放弃理想:建立一个基于社会正义的民主社会;他一生策略多变,但目标坚定不移,这就是实现中国的统一和富强,以跻身于世界强国之林。他为了拯救和改造中国而耗费了毕生的精力,真正做到了鞠躬尽瘁,死而后已。

当我们享受着今天的生活,应当饮水思源,想到这里面有孙中山先生的一份功劳;当我们看到现实生活仍有种种的不尽人意,我们应想到孙先生的遗言“革命尚未成功,同志仍需努力”——我们的现代化还没有实现,我们的国力还不够强大,我们的生活还不够富裕,我们的法治还不够健全,我们的祖国还没有完全统一,我们“仍需努力”的事情实在是太多了。

我们正在致力于中华民族的伟大复兴,这正是孙中山先生未竟的事业。完成这个事业,需要我们从孙中山那里汲取智慧和力量。可以断定,孙先生虽早已逝去,但他依然会对中国的未来发挥巨大作用。因为孙中山的思想主张对于中国的现代化至今仍具有重大的借鉴和启发意义,因为中华民族的凝聚和祖国的完全统一离不开孙中山这面旗帜。

内容概括 《“布衣总统”孙中山(节选)》主要记叙了孙中山先生与张之洞的交往故事以及成为中华民国临时大总统之后的衣、食、住、行的几个生活片段,以小见大地突出了孙中山先生作为世纪伟人所具有的非凡品质和高尚精神。

《华罗庚》通过“艰苦自学的青年时代”“研究数论得出华氏定理”“致力于中国的数学研究和教育事业”三部分的记叙,介绍了华罗庚的生平事迹,表现了他痴迷于数学事业、刻苦自学的顽强毅力,更表现了他献身祖国的数学研究和教育事业、为国为民服务的崇高的爱国精神。

内容概括 《罗曼·罗兰(节选)》截取了罗曼·罗兰在法国高等师范学校时期的生活片段,将传主的客观生存环境(高师的教育特点、同窗好友、当时的文化风气等)与传主个人的主动性因素(人生向往、爱好才能与生命选择)有机地结合起来,以传主的思想情感发展为主线,深刻而丰富地刻画了青年罗曼·罗兰的生命形象。

文天祥是我国历史上著名的爱国名臣,他忠贞报国、誓死不屈的精神成为后世之榜样。几百年来,文天祥从来不乏仰慕者,历来学者对他也颇多赞誉之词。《留取丹心照汗青——文天祥千秋祭》即是当代作家书写文天祥精神的优秀作品,文章以洋洋洒洒五千多字,通过对史实的运用和丰富的想象力,写下了一篇动人心弦、荡气回肠的赞歌。

内容概括 我的回顾》是当代伟大的物理学家爱因斯坦的晚年回忆录,是一篇自传。爱因斯坦以自己科学观的形成和科学道路的选择发展为核心,将对回忆与感受、自己生活的叙述与对于科学学科的哲理认识结合起来,生动而深入地坦陈了自己的科学之路和人生观念。

学法指津 阅读传记,在体悟传主的精神品行和历史成就的同时,可以反观自我,可以评说他人,从而深化个人的思考,锻炼自己的思维能力。学习课文中传记的不同观察角度和多种写法,尝试为现实生活中不同个性特征的人选择不同的写法,或尝试为同一个人采取不同的写法。

4 “布衣总统”孙中山(节选)

自古以来,民族之所以兴亡,由于人口增减的原因很多,此为天然淘汰。人类因为遇到了天然淘汰力,不能抵抗,所以古时有很多的民族和很有名的民族,在现在人类中都已经绝迹了。我们中国的民族也很古,从有稽考以来的历史讲,已经有四千多年了。故推究我们的民族,自开始至今至少有五六千年。当中受过了许多天然力的影响,遗传到今日。

和世界的民族比较,我们还是最多最大的,是我们民族所受的天惠比别种民族独厚,故经过天时人事种种变更,自有历史四千多年以来,只见文明进步,不见民族衰微。代代相传,到了今天,还是世界最优秀的民族。所以一般乐观的人,以为中国民族,从前不知经过了多少灾害,至今都没有灭亡,以后无论经过若何灾害,是决不至灭亡的。这种论调,这种希望,依我看来是不对的。因为就天然淘汰力来说,我们民族或者可以生存,但是世界中进化力,不止一种天然力,是天然力和人为力凑合而成的。人为的力量,可以巧夺天工,所谓人事胜天。

这种人为的力,最大的有两种,一种是政治力,一种是经济力,这两种力关系于民族兴亡,比较天然力还要大。我们民族处在今日世界潮流之中,不但是受这两种力的压迫,并且深中这两种力的祸害了。

(选自孙中山《民族主义(讲演稿)》第二讲)

作者介绍

1911年10月10日,武昌起义爆发,各省纷纷响应。同年12月孙中山被推举为中华民国临时大总统。1912年2月12日,清朝宣统皇帝(溥仪)被迫宣布退位,结束长达2 000多年的君主专制制度。此后一年多,孙中山积极宣传民生主义,号召实行平均地权,提倡兴办实业;还亲自担任了全国铁路督办,力图筹借外资修筑铁路干线。但因政权落入袁世凯手中,孙中山的努力并未取得成果。

背景解读

古代文化常识——布衣

我国是文明古国,是世界上最早生产纺织品的国家之一。用麻织出来的是“布”,而相对用丝织出的是“帛”。布与帛相比,前者质粗而价低,后者质精而价高。由于古代贵族穿帛衣服居多,庶人穿不起帛而只能穿布,所以“布衣”成了平民百姓的代称。后来也多称没有做官的读书人。

知识链接

四、近义词辨析

1.制止 遏止

词语 制止 遏止

释义 强迫使停止。 用力阻止。

例句 当他试着说情时很快被制止了。 洪流滚滚,不可遏止。

2.讲究 考究

词语 讲究 考究

释义 强调的是讲求、重视。 强调的是考查、研究。

例句 我们一向讲究实事求是。 这问题很值得考究。

3.身临其境 设身处地

词语 身临其境 设身处地

释义 亲身到现场去。 设想自己处在别人的那种境地。指替别人的处境着想。

例句 这篇散文把桂林山水描写得形象逼真,读完使人有身临其境的感觉。 你设身处地地为他想一下,你就知道处理这件事的难处了。

4.人声鼎沸 震耳欲聋

词语 人声鼎沸 震耳欲聋

释义 人群发出的声音像水在锅里沸腾一样。形容人声嘈杂。 耳朵都快震聋了。形容声音很大。

例句 广场这时已是一片锣鼓喧天,人声鼎沸。 枪炮声大起,震耳欲聋,我前线将士向敌人发起了进攻。

五、重点词语

?喧闹:喧哗热闹,喧哗吵闹。

?六合:天地和东南西北四方,统称六合。课文泛指天下。

?肃然起敬:恭敬地产生信仰或钦佩之情。

?水泄不通:连水都流不出去,形容十分拥挤或包围得非常严密。

?血气方刚:(年轻人)精力正旺盛,冲劲儿大。

1.孙中山为何被称为“布衣总统”?

【答案】孙中山当年求见张之洞的名片上自称“布衣”,就任临时大总统以后,他的生活还是很俭朴,仍然保持着“布衣”的特点,十分近民、爱民,的确是一个名副其实的“布衣总统”,而他的“布衣”特点恰恰与他的民主、平等、自由、博爱等政治理想相吻合。

2.你认为孙中山先生平民化的生活习惯表明了他怎样的思想?

【答案】这些行为是孙中山平等、民主、自由、博爱的思想的具体体现。先生正是有这样的思想,所以贵为总统却甘于淡泊,生活起居诚如“布衣”。

结构图示

这篇文章通过描写孙中山的日常生活细节,真实地反映了这位伟人为布衣时胸怀大志,为总统时生活俭朴,坚持“民主”“平等”“自由”“博爱”等政治理想的个性特点。

主旨归纳

1.文章围绕“布衣总统”四个字,是怎样选择和组织材料的?

【对应考点】分析文本的文体特征

【提示】传记的文体特点是真实性和文学性。真实性是传记的第一特征,但作者可以选择、剪辑、组接恰当的材料,倾注爱憎的情感,以达到传神的目的。分析传记的文体特征,注意从以上两方面思考,并说明其表达效果。

【答案】文章的选材主要分为两个层面。第一个层面是“名片”故事,孙中山一介布衣,但胸怀大志,足傲王侯,表现了他自尊自信的风范;第二个层面是衣食住行故事,孙中山虽为总统,但简朴淡泊,甘为公仆,表现了他的平民作风。

2.文章写孙中山饮食方面的简朴时,加入了招待唐绍仪和伍廷芳的细节描写,有何作用?

【对应考点】分析文本的表现手法

【提示】传记采用的表现手法与一般记叙文相似,有细节描写、引用、首尾照应、巧用修辞、详略得当、叙议结合、正侧相映等。明晰具体的表现手法后要结合文本加以分析。

【答案】用唐绍仪习惯大吃,伍廷芳奢侈成性无法下筷与孙中山吃得津津有味形成正反对比,反衬出孙中山饮食简单、生活简朴,更好地表现了“布衣总统”的特征。

3.孙中山身为总统,但甘于淡泊,品质可贵。现实生活中,什么品德对人民公仆最重要?结合实例说说你的意见和理由。

【对应考点】探究文本中的某些问题,提出自己的见解

【提示】本考点考查思维的全面性、深刻性和质疑精神。解答此类题,要善于从文本中有分歧、有空白、有重点难点、有疑问的地方提出怀疑,并在此基础上提出更为科学、合理的观点。

【答案】为官者,最重要的是律己。严于律己,才能在污泥浊水中不随波逐流,在各种诱惑面前不动贪念,在法律面前不徇私情。律己的人从来都是注重小节的,他们在言谈举止中表现出谦谦的君子风度,在起居饮食中不追求过分的物质享受,这样才能真正对得起“人民公仆”四个大字。(结合现实实例略。其他观点,言之成理亦可)

细节描写是指抓住生活中的细微而又具体的典型情节,加以生动细致的描绘,它具体渗透在对人物、景物或场面描写之中。成功的细节描写会让读者印象深刻,提高文章的可读性。文章抓住孙中山日常生活中的衣食住行等种种细节来表现人物的个性、精神,表现了孙中山生活俭朴、一心为民的“布衣总统”作风,真实可感。

技法镜鉴

出色的细节描写

【即时小练】

请选择生活中的细节,以“亲情”为话题,写一段“小中见大”的文字。

【答案】

父亲的爱像一杯咖啡,第一口是苦的,但是越品越甜。

我的父亲是严厉的,但深爱着我。小时候我曾嚷着要学滑滑板,但买好滑板试了一下以后我就灰心地不想再学了。爸爸严厉地说:“不行,做任何事情都不能半途而废。”想了想,他又说:“我和你一起学。”我心想:不信你能学会,一大把年纪了。

看着爸爸笨拙的身躯,不停地滑着那不听话的滑板,可笑极了。“咚”的一声,不好,爸爸摔跤了!这时,只见爸爸不慌不忙地从地上爬起来,蹲在地上看着滑板,好像在思索,又好像在研究。不一会儿,爸爸踩上了滑板,一只脚掌握着方向,左右摇摆着,另一只脚用力地滑着,慢慢变得那么轻巧、那么优美了。“我会滑了,你来看。”爸爸高兴地喊着。我惭愧地低下了头,觉得爸爸都能学会,我还有什么不能学会的呢,在爸爸的影响下,我终于也学会了滑滑板。

【考点解读】

1.传记的文体特征

文体基本特征主要指作为该文体而区别于其他文体的特征。传记是用形象化的方法记述人物的生活经历、精神风貌及其历史背景的一种叙事性文体,其文体特征是真实性、文学性和概括性。其中,真实性是传记的第一特征。因为传记叙写的是历史或现实中存在的活生生的人,有真名实姓、居住地点、活动范围等,写作时不允许任意虚构。

对接高考

传记——分析文本的文体基本特征和主要表现手法

但传记不同于一般的枯燥的历史记录,它具有文学性。它是写人的,有人的生命、情感在内;它通过作者的选择、剪辑、组接,倾注了爱憎的情感;它需要用艺术的手法加以表现,以达到传神的目的。概括性则是指传记不是记录传主生活的流水账,或者是杂乱无章的述说,而是要对传主的经历、事迹、贡献、荣誉、性格、价值观、评价等按表达需要做分类、提炼、加工,以体现人物的典型性,增强文本的宣传效果。

2.传记的表现手法

所谓“表现手法”,就是作者用来实现其写作意图、表现其中心意思、再现或表现生活的写作手段。传记作为一种独具个性的文体自然有其常用的表现手法。这些表现手法主要有以下三种。

(1)记叙和描写。传记作为写人的艺术,为了突出人物个性彰显人物事迹或贡献,必然选取具有典型意义的事件和最能表达人物个性的细节加以叙述和描写,传达出传主的思想观点,多角度地展现出传主的情感个性特征,使得传主的个性丰满而鲜明,从而增强文章的可读性。

(2)对比和映衬。传记以传主为表现中心但不可不写其他人物。这些人物既展现了传主生活的真实环境,又从侧面对传主起着对比映衬的作用,还可以点面结合揭示更深刻的主题。

(3)引用。直接引用大量原始材料可以更好地突出人物的形象,揭示人物的精神面貌,对人物做出客观公正的评价。

不论是分析文体特征还是分析表现手法的运用,不能仅仅停留在辨别认知的层面上,还必须对其做“效果”分析:一是思考用这种手法的效果如何,二是思考对阅读者产生了什么样的积极影响。

【典型例题】

(2017届福建省厦门一中一模)阅读下面的文字,完成后面的题。

程千帆评传

莫砺锋

程千帆先生家相当清贫,但却是一个富有文学传统的诗书之家。因一家数代皆有诗人。生性颖悟的程先生耳濡目染,自幼便能吟咏。程先生十多岁时曾在伯父君硕先生所办的私塾“有恒斋”里读过数年古书。

君硕先生的教育方法与一般的私塾完全不同,他讲授古文时文辞义理并重,而且要求学生用文言文写文章、日记与学习心得,并练习书法。正是这种严格的训练使程先生具备了阅读古书和写作文言文及诗词的能力,并使他熟精古典典籍,从而对古代文化具有感性而深刻的体会,这是他在文史研究尤其是古代诗学的研究中如鱼得水的重要原因。

如果说程先生在“有恒斋”中的学习仅仅是打好基础的话,那么他进入金陵大学后就真正跃入学术的海洋了。在金大的四年中,他如饥似渴地汲取营养,学问大进。他在晚年还深情回忆说:“在大学四年中,诸位老师各有专长,已使我耳濡目染,枵腹日充;而因求知心切,又曾向不在金大任教,或虽任教而不曾讲授某项课程的先生们请教。”程先生真正做到了转益多师、博采众长,在经学、史学、目录学、文学批评史诸方面积累了深厚的学养,而且学到了大师们的许多治学方法。

程先生不是只知埋首于故纸堆中的旧式学究,他是紧跟时代脚步的新型学者。他的气质中兼有学者的严谨、深刻和诗人的灵性、敏感。虽然他从小就学会了写作古体诗词,但在金大求学时却更醉心于新诗创作。他与同学孙望、友人常任侠等人组织了一个诗社——土星笔会,还办了一个新诗半月刊《诗帆》。《诗帆》虽然只办了十七期就因故停刊了,但程先生已在上面发表了四十五首新诗,显示出他对新诗的热情。

中华人民共和国成立后,程先生在学术上已经成熟,而且形成了独特的治学方法。1954年,他与沈祖棻把自己的十多篇论文结成集子出版,取名为《古典诗歌论丛》。这是程先生诗学研究成果的第一次展示,也是他所倡导的治学方法的最早范例。沈祖棻在此书后记中指出:“在过去的古代文学史研究工作当中,我们感到,有一个比较普遍的和比较重要的缺点,那就是,没有将考证和批评密切地结合起来……基于这样的理解,我们就尝试着一种将批评建立在考据基础上的方法。”应该说,这种方法后来在程先生的著作和言论中曾得到过许多不同的表述,但其基本精神却是完全一致的,这是贯穿他一生学术工作的精髓,是他对古代文学研究在方法论上做出的最重要的贡献。

1957年,程先生被打成“右派”,受到了残酷迫害。但他对祖国的传统文化有刻骨铭心的热爱,他坚信自己的学识和能力都是祖国所需要的,总有一天他还可以为祖国服务。

程先生当时虽然不能操笔作文,但他常常在心里进行思考,这实际上就是“打腹稿”式的“发愤著书”。于 是,一旦阴霾散去,大地春回,程先生的思考结果就源源不断地喷涌而出了。他后来陆续推出的十多部著作,正是他“发愤著书”的结晶。他的这些著作是用整个生命铸成的,这样的著作所蕴含的生命激情是常态下的论著难以拥有的,它们所达到的思想深度也是常态下的论著难以企及的。

1978年8月,程先生就任南京大学中文系教授。一般来说,一个学者在被耽误二十年后,最着急的事当然是整理自己的学术成果。然而程先生却把培养学生放在第一位,他常常引《庄子》的话说:“指穷于为薪,火传也,不知其尽也。”在他看来,弥补“文革”造成的损失,让光辉灿烂的中华文化后继有人,这是重中之重。于是,程先生怀着虔诚的心愿重新走上了母校的讲坛。他不顾年老体弱,亲自为本科生上大课。他的课讲得生动活泼,明白晓畅,又逻辑谨严,一丝不苟。他传授给学生的不仅有渊博的知识,更有切实的方法和睿智的思考。几个学期之后,程先生的健康情况不允许他再上大课了,他依依不舍地离开了大教室,转而以培养研究生为主要的教学任务。

程先生是一位十分谦虚谨慎的人,他对于自己的成果总是感到不满意,而对别人的长处则充分地尊重,这种作风也鲜明地体现在他的教学和学术研究之中。程先生是名满天下的学者,他的著述是以踏实谨严著称的。但是当他偶然出现错误时,却决不护短,反而闻过则喜。正因为此,当程先生对学生提出要谦虚谨慎的时候,就特别具有说服力。

程先生曾说,别人都爱花,他却特别喜欢树。他本人就像是一棵根深叶茂的大树,这棵大树深深地扎根于中华传统文化和现实生活的土壤中,所以它虽然经受过无数次的风刀霜剑,却依然以“柯如青铜根如石”的夭矫身姿屹然挺立。

相关链接:①程千帆,1913年生,九三学社成员,南京大学教授,中国著名教育家,在校雠学、历史学、古代文学、古代文学批评领域均有杰出成就。

②先生的认真和严格是出了名的,比如,要求学生作业不写错别字,是一点也不含糊的。按先生的明确要求,“南京大学的研究生,从硕士阶段起,就不允许写任何错别字。你们以后写一个条子向我请假,也要写正楷字,不许写文字改革委员会没有公布的简化字(但可以写繁体字),一定要注意语法是否正确,意思是否清楚”。(《程千帆沈祖棻学记》)

作为一篇人物评传,本文在写法上有哪些特点?请简要分析。

______________________________________________

【答案】①选材上,紧扣传主的学者身份,侧重叙述传主的求学历程、学术成就及学术研究方法。②写法上,叙述与评论结合,文章在叙述程千帆求学经历、学术成就等的同时,也对相关内容给予了精当的评价。③主要以时间为线索组织材料,重点叙述了传主在学术道路上不断学习、成长、成熟并取得成就的过程,条理清晰。④语言质朴,富有书卷气,感情饱满而深沉。

不朽的灵魂,永远的旗帜

林治波

“世间无物抵春愁,合向苍冥一哭休。四万万人齐下泪,天涯何处是神州?”100年前的中国,是一幅悲惨的景象:帝国主义列强耀武扬威地占领着我们的首都和战略要地,贪婪而蛮横地掠夺着中国的财富,统治着中国的是一个封建专制、腐败软弱的清朝政府。

美文赏读

中国人民承受着帝国主义、封建主义的双重压迫,中华民族处于濒临灭亡的境地。正是在这个时刻,以孙中山为首的爱国者奋起发动辛亥革命,以血的代价推翻了延续几千年的君主专制制度,开启了中国进步的闸门和“振兴中华”的道路。对于那些为拯救祖国、复兴中华而赴汤蹈火的革命先驱,我们是不应忘却的。

尽管孙中山先生也免不了种种的缺陷,比如对国情缺乏深刻细致的了解,把中国革命看得容易了些,有的革命主张不切实际,甚至某些革命同仁对他还有“足不履危地”等种种微词;但这并不能遮掩孙中山先生的光辉。在一个有着几千年封建历史的国度里,孙中山先生作为一个政治领袖,格外鲜艳夺目。因为,他有着许多同辈甚至后辈领导人所不具备的特点和优点:宽广的世界眼光,开明的思想主张,现代的人格修养,在他的身上几乎没有封建的遗存。

“世界潮流,浩浩荡荡,顺之则昌,逆之则亡。”顺应进步潮流的思想意识和宽广的世界眼光使他善于吸收外国的经验,比如日本迅速实现现代化的经验,英美的现代化制度模式,俄国的组织方法,等等。但孙中山不是盲目地学习西方。和同时代许多人相比,他的高明之处在于能够清醒地觉察到西方社会存在的严重不公正状况,并力图加以避免。毛泽东说:“孙中山先生之所以伟大,不但因为他领导了伟大的辛亥革命,而且因为他能够‘适乎世界之潮流,合乎人群之需要’,提出了联俄、联共、扶助农工三大革命政策,对三民主义作了新的解释,树立了三大政策的新三民主义。”

孙中山是一个坚强的革命先驱、伟大的民族英雄。他一生屡遭挫折,但从未放弃理想:建立一个基于社会正义的民主社会;他一生策略多变,但目标坚定不移,这就是实现中国的统一和富强,以跻身于世界强国之林。他为了拯救和改造中国而耗费了毕生的精力,真正做到了鞠躬尽瘁,死而后已。

当我们享受着今天的生活,应当饮水思源,想到这里面有孙中山先生的一份功劳;当我们看到现实生活仍有种种的不尽人意,我们应想到孙先生的遗言“革命尚未成功,同志仍需努力”——我们的现代化还没有实现,我们的国力还不够强大,我们的生活还不够富裕,我们的法治还不够健全,我们的祖国还没有完全统一,我们“仍需努力”的事情实在是太多了。

我们正在致力于中华民族的伟大复兴,这正是孙中山先生未竟的事业。完成这个事业,需要我们从孙中山那里汲取智慧和力量。可以断定,孙先生虽早已逝去,但他依然会对中国的未来发挥巨大作用。因为孙中山的思想主张对于中国的现代化至今仍具有重大的借鉴和启发意义,因为中华民族的凝聚和祖国的完全统一离不开孙中山这面旗帜。

同课章节目录

- 第一单元 认识自我

- 1我很重要

- 2北大是我美丽羞涩的梦

- 3 我的故事及其背后的中国梦(节选)

- 第二单元 传 记

- 4 “布衣总统”孙中山(节选)

- 5 华罗庚

- 6 罗曼·罗兰(节选)

- 7 留取丹心照汗青—文天祥千秋祭

- 8 我的回顾

- 扩展阅读

- 表达交流活动

- 第三单元 散 文(1)

- 9荷塘月色

- 10散文两篇

- 11拣麦穗

- 12我与地坛(节选)

- 13沙田山居

- 表达交流活动

- 打开心灵之门

- 熟语的类型与构成形式

- 叙述纵横求变化

- 抒情绘景的现代美文——《朱自清散文全集》

- 第四单元 古典诗歌(1)

- 14《诗经》两首

- 15 离骚(节选)

- 16孔雀东南飞(并序)

- 17汉魏晋诗三首

- 18汉乐府两首

- 19南朝诗两首

- 寻觅节日诗情

- 文言实词(1)

- 诗无达诂

- 包罗万事的历史画卷——《三国演义》