2020年人教版中考物理万能解题模板01—第一章 机械运动

文档属性

| 名称 | 2020年人教版中考物理万能解题模板01—第一章 机械运动 |  | |

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2020-04-28 14:34:17 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

题型1

长度单位的换算

★☆☆

●

解题模板

长度单位的换算问题主要考查单位之间的倍数关系,特别是分米、厘米与其他单位的换算。

第一步

明确初始单位及目标单位。

第二步

选择与对应进制进行换算。

●

典型例题

典例(2019秋 温江区期中)下列长度单位换算正确的是( )

A.9.6nm=9.6μm÷1000=9.6×10-3μm

B.9.6cm=9.6×10mm=96mm

C.9.6m=9.6m×100=96cm

D.9.6dm=9.6÷10dm=0.96m

解析:物理量的单位换算,例如9.6m,前面的9.6是倍数,只是对后面的单位m进行单位换算,换算到合适的单位,最后整理成最简结果。

A、9.6nm=9.6×10-3μm=9.6×10-3μm;故A错误;

B、9.6cm=9.6×10mm=96mm;故B正确;

C、9.6m=9.6×100cm=960cm;故C错误;

D、9.6dm=9.6×10-1m=0.96m;故D错误;

故选:B。

●

解题必备

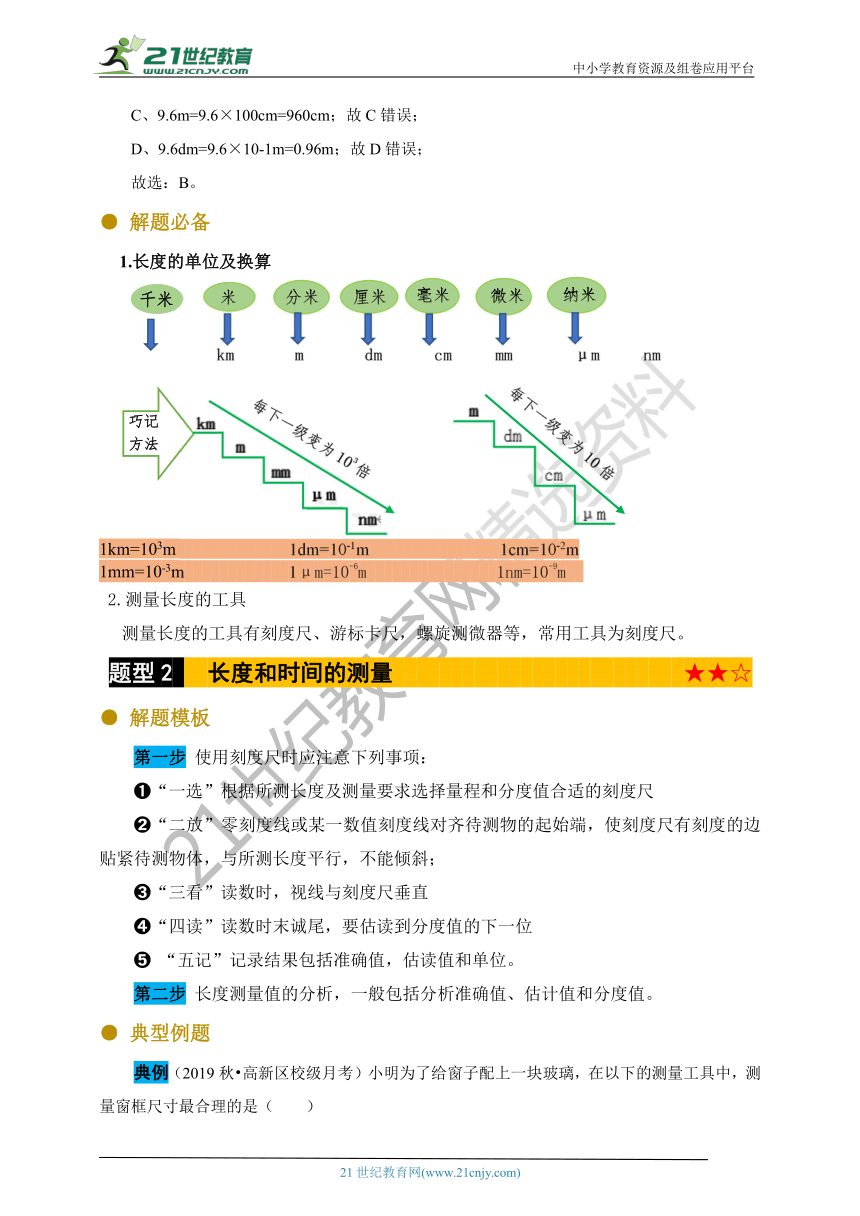

1.长度的单位及换算

1km=103m

1dm=10-1m

1cm=10-2m

1mm=10-3m

1μm=10-6m

1nm=10-9m

2.测量长度的工具

测量长度的工具有刻度尺、游标卡尺,螺旋测微器等,常用工具为刻度尺。

题型2

长度和时间的测量

★★☆

●

解题模板

第一步

使用刻度尺时应注意下列事项:

“一选”根据所测长度及测量要求选择量程和分度值合适的刻度尺

“二放”零刻度线或某一数值刻度线对齐待测物的起始端,使刻度尺有刻度的边贴紧待测物体,与所测长度平行,不能倾斜;

“三看”读数时,视线与刻度尺垂直

“四读”读数时末诚尾,要估读到分度值的下一位

“五记”记录结果包括准确值,估读值和单位。

第二步

长度测量值的分析,一般包括分析准确值、估计值和分度值。

●

典型例题

典例(2019秋 高新区校级月考)小明为了给窗子配上一块玻璃,在以下的测量工具中,测量窗框尺寸最合理的是( )

A.分度值是1mm,长度是20cm的学生尺

B.分度值是1cm,长度是15m的皮卷尺

C.分度值是1mm,长度是2m的钢卷尺

D.以上刻度尺均可测量

解析:要进行准确的测量,应注意以下几点:1.要选择合适的测量工具(包括量程,分度值);2.测量中误差不可避免,但应尽量选用精密的测量工具,多次测量取平均值等来减小误差;3.长度测量中一定要做到估读。

A、分度值是1mm,长度是20cm的学生尺分度值大小可以,但量程偏小,故A不合理;

B、分度值是1cm,长度是15m的皮卷尺的分度值和量程明显偏大,不合适用来测量窗框的长,故B不合理;

C、分度值是1毫米,量程是2米的钢卷尺用来测窗框合适,故C合理;

D、经过以上分析可知,故D错误。

故选:C。

●

解题模板

第一步

时间的测量:

基本工具:停表

时间的单位及换算

国际单位制,基本单位是秒(s)

其他单位:时(h)、分(min)、毫秒(ms)、微秒(μs)、纳秒(ns)。

1h=60min=3600s

1s=103ms=106μs

=109ns

第二步

机械停表的使用方法及读数:

机械停表的使用方法使用前先上好发条,测量时用手握住停表,大拇指按下“开始/停止”按钮,停表指针立即走动,计时开始;再次按下“开始/停止”按钮,停表指针停止走动,指针指示出两次按乐所处时刻经过的时间;测量完成,按动“复位”按钮,秒针和分针都弹回原点(零刻度处)

使用机械停表进行读数与记录数据

a.所测时间超过0.5min时,0.5min的整数倍部分由小圆刻度盘内分针所指示的刻度读出,不足0.5min的部分由大圆刻度盘中秒针所指示的刻度读出,所测的总时间为两针(分针和秒针)示数之和,即t=分针指示数(t1)+秒针指示数(t2)。

b.停表读数时一般不估读,

这是因为停表为机械表,其表针的运行是靠齿轮转动的,指针不可能停在两小格之问,一定停在刻度线上。

使用停表时的注意事项

a.使用停表前应检查停表指针是否与零点对齐,如果不能对齐,应记下此时秒针所指示的数值,并对读数作修正;

b.不同的停表分盘永数有所不同,在测量前要认真观察:

c.实验中切勿摔碰停表,以免损坏;

d.测量完毕,应让停表继续走动,让发条完全放松,恢复到松弛状态。

●

典型例题

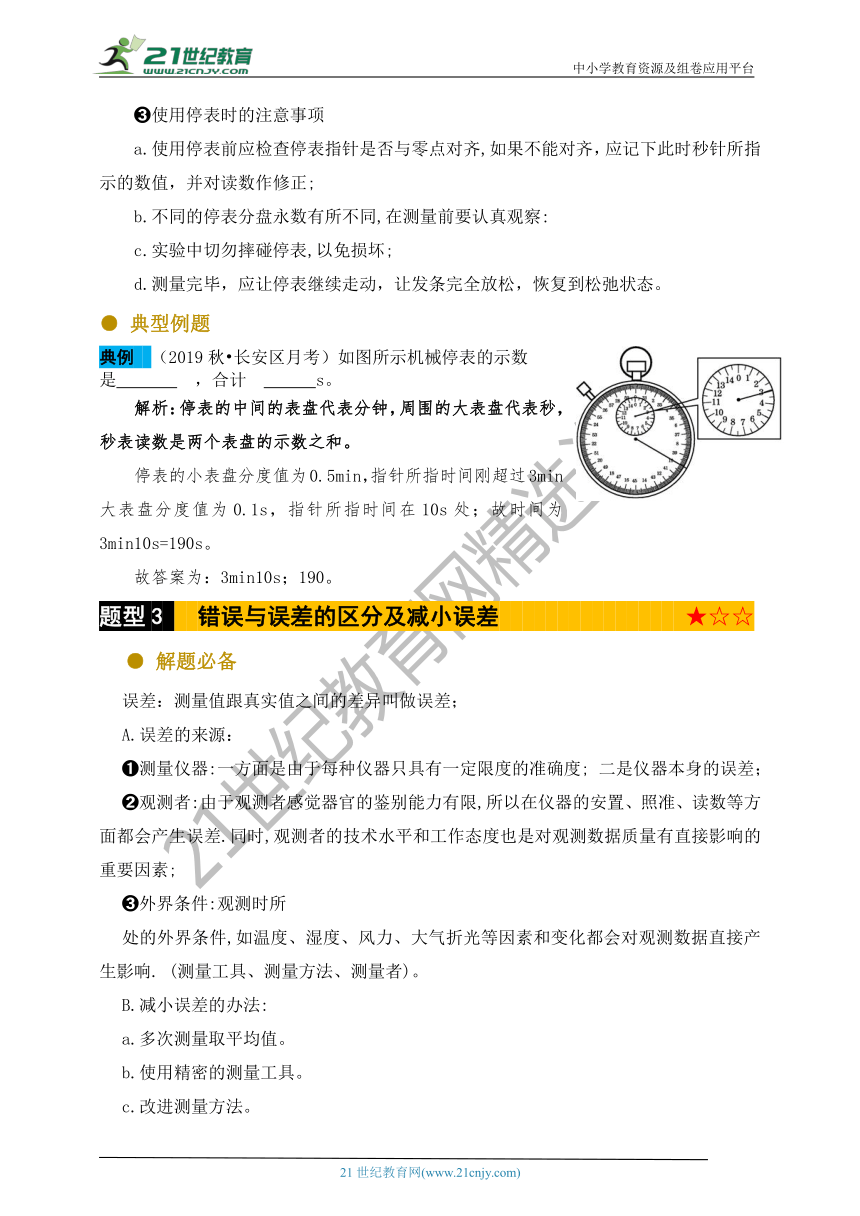

典例

(2019秋 长安区月考)如图所示机械停表的示数是

,合计

s。

解析:停表的中间的表盘代表分钟,周围的大表盘代表秒,秒表读数是两个表盘的示数之和。

停表的小表盘分度值为0.5min,指针所指时间刚超过3min;大表盘分度值为0.1s,指针所指时间在10s处;故时间为3min10s=190s。

故答案为:3min10s;190。

题型3

错误与误差的区分及减小误差

★☆☆

●

解题必备

误差:测量值跟真实值之间的差异叫做误差;

A.误差的来源:

测量仪器:一方面是由于每种仪器只具有一定限度的准确度;

二是仪器本身的误差;

观测者:由于观测者感觉器官的鉴别能力有限,所以在仪器的安置、照准、读数等方面都会产生误差.同时,观测者的技术水平和工作态度也是对观测数据质量有直接影响的重要因素;

外界条件:观测时所

处的外界条件,如温度、湿度、风力、大气折光等因素和变化都会对观测数据直接产生影响.

(测量工具、测量方法、测量者)。

B.减小误差的办法:

a.多次测量取平均值。

b.使用精密的测量工具。

c.改进测量方法。

C.误差与错误的区别:

误差是不可避免的,误差不可能消除,只能尽量的减小。

错误是由于不遵守测量仪器的使用规则,或读取、记录测量结果时粗心等原因造成的。错误是不应该发生的,是可以避免的。

●

解题模板

第一步

知道误差不是错误,测量错误是由于不遵守测量仪器的使用规则,读数时粗心造成的,是不该发生的,是能够避免的。

第二步

将测量数据进行比较,哪个偏差较大,哪个就是错误的,要去掉出现错误的数值,剩余的取平均值并保留到与测量数值位数一样,这样更接近物体长度真实值。

●

典型例题

典例

(雨山区月考)在测量过程中,测量值与真实值之间还有差异,这个差异叫

。小明用一刻度尺对某一物体的长度进行了多次测量,测量值分别是36.3cm、36.4cm、39.4cm、36.2cm,其中错误的是

,此物体的长度应记作

。

解析:测量值与真实值之间还有差异,这个差异叫误差;分析四次测量数据可以发现,39.4cm这个数据与其他三个相差太大,应该是一个错误数据;

所以其它三次测量的平均值为:=36.3cm;

故答案为:误差;39.4cm;36.3cm。

题型4

判断物体是否运动

★★☆

●

解题必备

运动状态的判断及参照物的选取

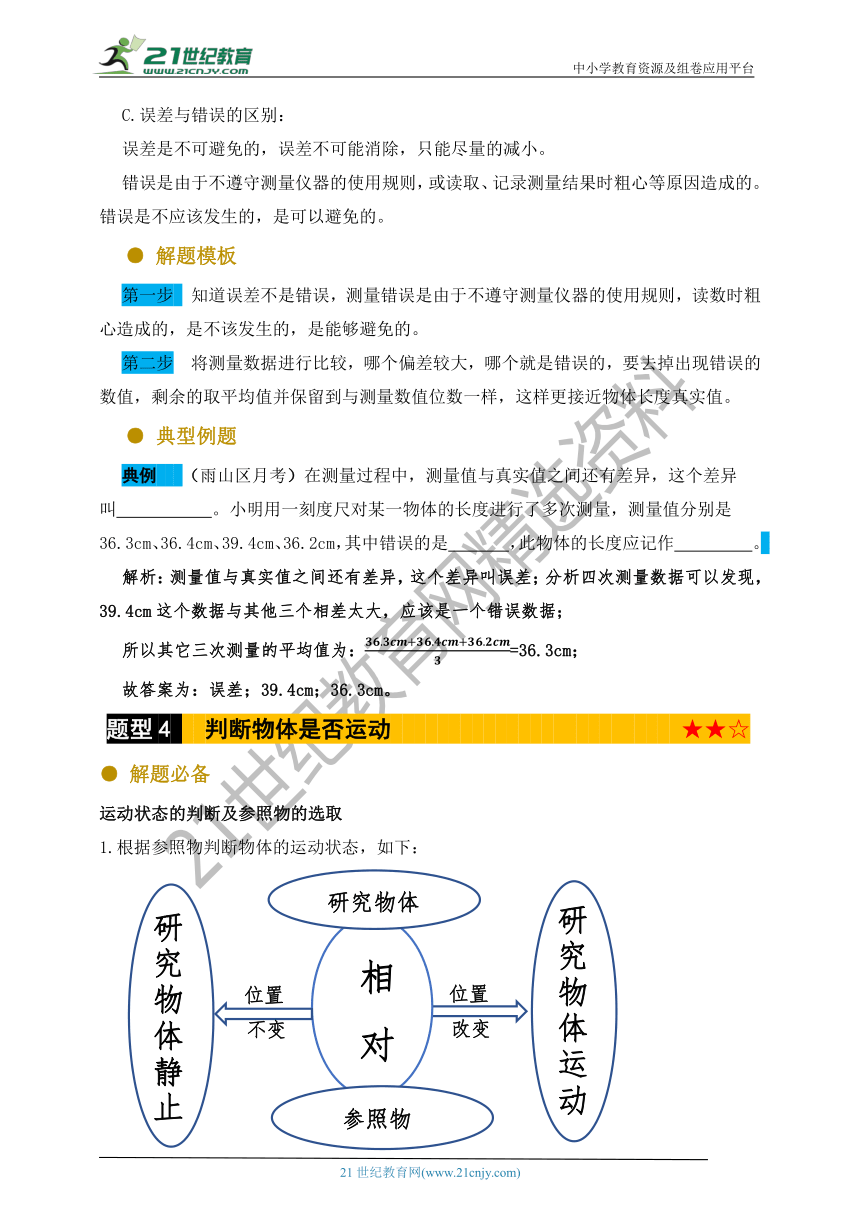

1.根据参照物判断物体的运动状态,如下:

2.根据物体的运动状态判断选取参照物时,可以根据与被研究物体的相对位置是否发生变化来判断:

(1)如果说物体是静止的,则选择的参照物是与被研究物体相对位置没有发生变化的物体;

(2)如果说物体是运动的,则选择的参照物只要速度大小、运动方向其中之一与研究物体的运动状态不同就可以了。

●

解题模板

第一步

选取参照物,研究机械运动时,被选作参照标准的物体叫做参照物。

第二步

该物体与所选的参照物之间位置是否发生了变化。若发生了变化,我们就说物体相对于参照物是运动的,反之,我们就说物体是静止的。强调的是位置是否发生了变化。

●

典型例题

典例

(2019秋 峄城区期末)小明和小红从同一地点,沿同一直线,以大小相等的速度,同时向相反方向匀速行走,1min后两人相距120m,下列说法正确的是( )

A.以小明为参照物,小红是静止的

B.如果说小明是静止的,则选择的参照物是地面

C.以小明为参照物,小红的速度是2m/s

D.以地面为参照物,小红的速度是2m/s

解析:一个物体,相对于参照物位置发生变化,这个物体是运动的;相对于参照物位置没有变化,这个物体是静止的;运动的物体选择的参照物不同,物体的运动速度不同。

A、以小明为参照物,小红的位置不断变化,所以小红是运动的,故A错误;

B、如果以地面为参照物,小明的位置不断变化,所以小明是运动的,故B错误;

C、以小明为参照物,1min=60s后两人距离120m,所以小红的速度是v==2m/s,故C正确;

D、以地面为参照物,小红1min=60s行走×120m=60m,所以其速度是1m/s,故D错误。

故选:C。

题型5

有关速度的计算

★★★

●

解题必备

1.速度的计算公式及变形式:

2.速度的单位及其换算:国际单位制中速度的单位是米/秒(),常用单位千米/时()

1=3.6

;1=。

●

解题模板

1.在匀速直线运动中,因为速度大小始终是一个定值,所以速度大小与运动物体通过的路程和时间没有决定关系,或者说在一个确定的匀速直线运动中,速度与路程和时间无关。

2.匀速直线运动中,由于速度是一个定值,我们可以用整个运动过程中任意一段路程和时间的比值来计算速度。匀速直线运动的图像和图像如图1。

3.变速直线运动中,速度大小是不确定的,所以只能用平均速度来表示整个过程中的平均快慢程度。谈到平均速度,必须明确对应的是哪段路程上的平均速度;或是哪段时间对应的平均速度。切记平均速度不是速度的平均值,而是用总路程与总时间之比。

●

典型例题

典例1

(2012 广东模拟)小宇从匀速直线运动的速度公式v=得出的结论,正确的是( )

A.速度与路程成正比

B.速度与时间成反比

C.速度不变,路程与时间成正比

D.速度与路程成反比

解析:做匀速直线运动的物体,速度大小、运动方向都是不变的,即速度的大小与物体通过的路程和运动时间无关。

在匀速直线运动中,速度是个定值,即路程与时间的比值是个定值,也即路程与时间成正比,而与物体通过的路程和运动时间无关。

故选:C。

典例2

(2018秋 德城区校级期末)公共汽车从甲站经乙站开到丙站,甲、乙两站相距S1=1200m,乙、丙两站相距S2=2160m.汽车从甲站开到乙站经历时间t1=2min,在乙站停车t0=1min后开往丙站,再经t2=3min到达丙站,求:从甲站开到丙站这段路程的平均速度是多少?

解析:从甲站开到丙站的时间等于从甲站到乙站的时间加上在乙站停留的时间,再加上从乙站到丙站的时间,根据速度公式求出平均速度。

解:汽车从甲站开到丙站:

路程为s=s1+s2=1200m+2160m=3360m,

时间为t=t1+t2+t3=2min+1min+3min=6min=360s,

从甲站开到丙站这段路程的平均速度是v=≈9.3m/s。

答:从甲站开到丙站这段路程的平均速度是9.3m/s。

题型6

运动图象问题

★★★

●

解题必备

图象是表示物理规律的方法之一,它可以直观地反映某一物理量随另一物理量变化的规律,还可以用来验证某些物理规律,测定某些物理量,分析和解诀某些复杂的物理过程。应用图象既能进行定性分析、比较判断,又能进行定量的计算、论证,通过图象往往能找到巧妙的解题途径,把问题简单化。

看速度图像信息要注意:

①首先要看清横坐标、纵坐标分别表示什么物理量。(轴)

②要学会从图像中,读出速度、路程或时间的大小。(点、

线、面)

③由图像的形状判断物理量的变化规律

④理解图像上各个特征量

⑤找出图像中隐含的物理量

其中,

看拓展为“六看”:

一看“轴”,分清坐标轴代表的物理量及单位,并注意坐标原点是否从零开始;

二看“线”,看图象的走向,确定纵横坐标轴所代表的物理量之间的变化关系;

三看“斜率”,确定图线斜率所代表的物理量,如v-t图象中的斜率代表加速度(拓展);

四看“

面积”,确定图线与坐标轴所围面积代表的物理量,如,v-t图象中,图线与t轴所围成的面积代表位移等(拓展);

五看“截距”,确定纵横截距的物理意义或代表的物理量(拓展);

六看“特殊值”,特殊值代表某一物理状态的物理量的大小。一般情况下,只要根据题目的要求明确“六看”,运动图象问题就可迎刃而解。

●

解题模板

第一步

看清横坐标、纵坐标分别表示什么物理量。(轴)

第二步

从图像中,读出速度、路程或时间的大小。(点、线、面)

●

典型例题

典例1

(2020春 道里区月考)物体沿直线运动的路程---时间的图象如图所示,由图象可知:物体在前2秒内的平均速度和在前8秒内的平均速度分别是( )

A.5

m/s;5

m/s

B.5m/s;6.67

m/s

C.20

m/s;3.33

m/s

D.1.67m/s;

5

m/s

解析:确定在前2秒内、前8秒内的路程,利用速度公式求出平均速度。从图象中得到相关信息,其中要注意求整个过程的平均速度时要用总路程除以总时间。

解:由图可知,物体在前2秒内通过的距离为s=10m,则物体在前2秒内的平均速度为:v===5m/s;由图可知,物体在前8秒内通过的距离为sˊ=40m,则物体在前8秒内的平均速度为:vˊ===5m/s,故A正确。

故选:A。

典例2(2019秋 香坊区期末)体育训练课上,小明和小刚两人在学校操场跑道内跑步,如图所示是他们通过的路程随时间变化的图象,下列说法错误的是( )

A.前10min内,小刚跑得路程长

B.都跑完2km的路程,小明所用时间比小刚长

C.全程中,两人的平均速度相同

D.全程中,小刚做匀速直线运动,小明做变速直线运动

解析:(1)由图象判断出前10min内谁跑得快;

(2)由图象判断出都跑完2km的路程谁的时间长;

(3)全程的平均速度等于全部路程处于所有的总时间。据此对D做出判断。

(4)做匀速直线运动时,路程与时间是成正比的,在图象上表现为一条直线。

解:A、由图象可知,在前10min内,小刚运动的距离比小明长,故A正确;

B、由图象知,小明和小刚都跑完2km的路程小明的时间长,故B正确;

C、由图象可知,两人的全程是相等的,所用的时间都是40min,根据v=可知,两人的平均速度相同,故C正确;

D、由图象可知,小明的路程和时间关系图象是一条直线,表明路程和时间成正比,所以小明做的是匀速运动;而小刚的路程和时间关系图象是一条曲线,表明路程和时间不成正比,所以小刚做的是变速运动,故D错误。

故选:D。

21世纪教育网

www.21cnjy.com

精品试卷·第

2

页

(共

2

页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

题型1

长度单位的换算

★☆☆

●

解题模板

长度单位的换算问题主要考查单位之间的倍数关系,特别是分米、厘米与其他单位的换算。

第一步

明确初始单位及目标单位。

第二步

选择与对应进制进行换算。

●

典型例题

典例(2019秋 温江区期中)下列长度单位换算正确的是( )

A.9.6nm=9.6μm÷1000=9.6×10-3μm

B.9.6cm=9.6×10mm=96mm

C.9.6m=9.6m×100=96cm

D.9.6dm=9.6÷10dm=0.96m

解析:物理量的单位换算,例如9.6m,前面的9.6是倍数,只是对后面的单位m进行单位换算,换算到合适的单位,最后整理成最简结果。

A、9.6nm=9.6×10-3μm=9.6×10-3μm;故A错误;

B、9.6cm=9.6×10mm=96mm;故B正确;

C、9.6m=9.6×100cm=960cm;故C错误;

D、9.6dm=9.6×10-1m=0.96m;故D错误;

故选:B。

●

解题必备

1.长度的单位及换算

1km=103m

1dm=10-1m

1cm=10-2m

1mm=10-3m

1μm=10-6m

1nm=10-9m

2.测量长度的工具

测量长度的工具有刻度尺、游标卡尺,螺旋测微器等,常用工具为刻度尺。

题型2

长度和时间的测量

★★☆

●

解题模板

第一步

使用刻度尺时应注意下列事项:

“一选”根据所测长度及测量要求选择量程和分度值合适的刻度尺

“二放”零刻度线或某一数值刻度线对齐待测物的起始端,使刻度尺有刻度的边贴紧待测物体,与所测长度平行,不能倾斜;

“三看”读数时,视线与刻度尺垂直

“四读”读数时末诚尾,要估读到分度值的下一位

“五记”记录结果包括准确值,估读值和单位。

第二步

长度测量值的分析,一般包括分析准确值、估计值和分度值。

●

典型例题

典例(2019秋 高新区校级月考)小明为了给窗子配上一块玻璃,在以下的测量工具中,测量窗框尺寸最合理的是( )

A.分度值是1mm,长度是20cm的学生尺

B.分度值是1cm,长度是15m的皮卷尺

C.分度值是1mm,长度是2m的钢卷尺

D.以上刻度尺均可测量

解析:要进行准确的测量,应注意以下几点:1.要选择合适的测量工具(包括量程,分度值);2.测量中误差不可避免,但应尽量选用精密的测量工具,多次测量取平均值等来减小误差;3.长度测量中一定要做到估读。

A、分度值是1mm,长度是20cm的学生尺分度值大小可以,但量程偏小,故A不合理;

B、分度值是1cm,长度是15m的皮卷尺的分度值和量程明显偏大,不合适用来测量窗框的长,故B不合理;

C、分度值是1毫米,量程是2米的钢卷尺用来测窗框合适,故C合理;

D、经过以上分析可知,故D错误。

故选:C。

●

解题模板

第一步

时间的测量:

基本工具:停表

时间的单位及换算

国际单位制,基本单位是秒(s)

其他单位:时(h)、分(min)、毫秒(ms)、微秒(μs)、纳秒(ns)。

1h=60min=3600s

1s=103ms=106μs

=109ns

第二步

机械停表的使用方法及读数:

机械停表的使用方法使用前先上好发条,测量时用手握住停表,大拇指按下“开始/停止”按钮,停表指针立即走动,计时开始;再次按下“开始/停止”按钮,停表指针停止走动,指针指示出两次按乐所处时刻经过的时间;测量完成,按动“复位”按钮,秒针和分针都弹回原点(零刻度处)

使用机械停表进行读数与记录数据

a.所测时间超过0.5min时,0.5min的整数倍部分由小圆刻度盘内分针所指示的刻度读出,不足0.5min的部分由大圆刻度盘中秒针所指示的刻度读出,所测的总时间为两针(分针和秒针)示数之和,即t=分针指示数(t1)+秒针指示数(t2)。

b.停表读数时一般不估读,

这是因为停表为机械表,其表针的运行是靠齿轮转动的,指针不可能停在两小格之问,一定停在刻度线上。

使用停表时的注意事项

a.使用停表前应检查停表指针是否与零点对齐,如果不能对齐,应记下此时秒针所指示的数值,并对读数作修正;

b.不同的停表分盘永数有所不同,在测量前要认真观察:

c.实验中切勿摔碰停表,以免损坏;

d.测量完毕,应让停表继续走动,让发条完全放松,恢复到松弛状态。

●

典型例题

典例

(2019秋 长安区月考)如图所示机械停表的示数是

,合计

s。

解析:停表的中间的表盘代表分钟,周围的大表盘代表秒,秒表读数是两个表盘的示数之和。

停表的小表盘分度值为0.5min,指针所指时间刚超过3min;大表盘分度值为0.1s,指针所指时间在10s处;故时间为3min10s=190s。

故答案为:3min10s;190。

题型3

错误与误差的区分及减小误差

★☆☆

●

解题必备

误差:测量值跟真实值之间的差异叫做误差;

A.误差的来源:

测量仪器:一方面是由于每种仪器只具有一定限度的准确度;

二是仪器本身的误差;

观测者:由于观测者感觉器官的鉴别能力有限,所以在仪器的安置、照准、读数等方面都会产生误差.同时,观测者的技术水平和工作态度也是对观测数据质量有直接影响的重要因素;

外界条件:观测时所

处的外界条件,如温度、湿度、风力、大气折光等因素和变化都会对观测数据直接产生影响.

(测量工具、测量方法、测量者)。

B.减小误差的办法:

a.多次测量取平均值。

b.使用精密的测量工具。

c.改进测量方法。

C.误差与错误的区别:

误差是不可避免的,误差不可能消除,只能尽量的减小。

错误是由于不遵守测量仪器的使用规则,或读取、记录测量结果时粗心等原因造成的。错误是不应该发生的,是可以避免的。

●

解题模板

第一步

知道误差不是错误,测量错误是由于不遵守测量仪器的使用规则,读数时粗心造成的,是不该发生的,是能够避免的。

第二步

将测量数据进行比较,哪个偏差较大,哪个就是错误的,要去掉出现错误的数值,剩余的取平均值并保留到与测量数值位数一样,这样更接近物体长度真实值。

●

典型例题

典例

(雨山区月考)在测量过程中,测量值与真实值之间还有差异,这个差异叫

。小明用一刻度尺对某一物体的长度进行了多次测量,测量值分别是36.3cm、36.4cm、39.4cm、36.2cm,其中错误的是

,此物体的长度应记作

。

解析:测量值与真实值之间还有差异,这个差异叫误差;分析四次测量数据可以发现,39.4cm这个数据与其他三个相差太大,应该是一个错误数据;

所以其它三次测量的平均值为:=36.3cm;

故答案为:误差;39.4cm;36.3cm。

题型4

判断物体是否运动

★★☆

●

解题必备

运动状态的判断及参照物的选取

1.根据参照物判断物体的运动状态,如下:

2.根据物体的运动状态判断选取参照物时,可以根据与被研究物体的相对位置是否发生变化来判断:

(1)如果说物体是静止的,则选择的参照物是与被研究物体相对位置没有发生变化的物体;

(2)如果说物体是运动的,则选择的参照物只要速度大小、运动方向其中之一与研究物体的运动状态不同就可以了。

●

解题模板

第一步

选取参照物,研究机械运动时,被选作参照标准的物体叫做参照物。

第二步

该物体与所选的参照物之间位置是否发生了变化。若发生了变化,我们就说物体相对于参照物是运动的,反之,我们就说物体是静止的。强调的是位置是否发生了变化。

●

典型例题

典例

(2019秋 峄城区期末)小明和小红从同一地点,沿同一直线,以大小相等的速度,同时向相反方向匀速行走,1min后两人相距120m,下列说法正确的是( )

A.以小明为参照物,小红是静止的

B.如果说小明是静止的,则选择的参照物是地面

C.以小明为参照物,小红的速度是2m/s

D.以地面为参照物,小红的速度是2m/s

解析:一个物体,相对于参照物位置发生变化,这个物体是运动的;相对于参照物位置没有变化,这个物体是静止的;运动的物体选择的参照物不同,物体的运动速度不同。

A、以小明为参照物,小红的位置不断变化,所以小红是运动的,故A错误;

B、如果以地面为参照物,小明的位置不断变化,所以小明是运动的,故B错误;

C、以小明为参照物,1min=60s后两人距离120m,所以小红的速度是v==2m/s,故C正确;

D、以地面为参照物,小红1min=60s行走×120m=60m,所以其速度是1m/s,故D错误。

故选:C。

题型5

有关速度的计算

★★★

●

解题必备

1.速度的计算公式及变形式:

2.速度的单位及其换算:国际单位制中速度的单位是米/秒(),常用单位千米/时()

1=3.6

;1=。

●

解题模板

1.在匀速直线运动中,因为速度大小始终是一个定值,所以速度大小与运动物体通过的路程和时间没有决定关系,或者说在一个确定的匀速直线运动中,速度与路程和时间无关。

2.匀速直线运动中,由于速度是一个定值,我们可以用整个运动过程中任意一段路程和时间的比值来计算速度。匀速直线运动的图像和图像如图1。

3.变速直线运动中,速度大小是不确定的,所以只能用平均速度来表示整个过程中的平均快慢程度。谈到平均速度,必须明确对应的是哪段路程上的平均速度;或是哪段时间对应的平均速度。切记平均速度不是速度的平均值,而是用总路程与总时间之比。

●

典型例题

典例1

(2012 广东模拟)小宇从匀速直线运动的速度公式v=得出的结论,正确的是( )

A.速度与路程成正比

B.速度与时间成反比

C.速度不变,路程与时间成正比

D.速度与路程成反比

解析:做匀速直线运动的物体,速度大小、运动方向都是不变的,即速度的大小与物体通过的路程和运动时间无关。

在匀速直线运动中,速度是个定值,即路程与时间的比值是个定值,也即路程与时间成正比,而与物体通过的路程和运动时间无关。

故选:C。

典例2

(2018秋 德城区校级期末)公共汽车从甲站经乙站开到丙站,甲、乙两站相距S1=1200m,乙、丙两站相距S2=2160m.汽车从甲站开到乙站经历时间t1=2min,在乙站停车t0=1min后开往丙站,再经t2=3min到达丙站,求:从甲站开到丙站这段路程的平均速度是多少?

解析:从甲站开到丙站的时间等于从甲站到乙站的时间加上在乙站停留的时间,再加上从乙站到丙站的时间,根据速度公式求出平均速度。

解:汽车从甲站开到丙站:

路程为s=s1+s2=1200m+2160m=3360m,

时间为t=t1+t2+t3=2min+1min+3min=6min=360s,

从甲站开到丙站这段路程的平均速度是v=≈9.3m/s。

答:从甲站开到丙站这段路程的平均速度是9.3m/s。

题型6

运动图象问题

★★★

●

解题必备

图象是表示物理规律的方法之一,它可以直观地反映某一物理量随另一物理量变化的规律,还可以用来验证某些物理规律,测定某些物理量,分析和解诀某些复杂的物理过程。应用图象既能进行定性分析、比较判断,又能进行定量的计算、论证,通过图象往往能找到巧妙的解题途径,把问题简单化。

看速度图像信息要注意:

①首先要看清横坐标、纵坐标分别表示什么物理量。(轴)

②要学会从图像中,读出速度、路程或时间的大小。(点、

线、面)

③由图像的形状判断物理量的变化规律

④理解图像上各个特征量

⑤找出图像中隐含的物理量

其中,

看拓展为“六看”:

一看“轴”,分清坐标轴代表的物理量及单位,并注意坐标原点是否从零开始;

二看“线”,看图象的走向,确定纵横坐标轴所代表的物理量之间的变化关系;

三看“斜率”,确定图线斜率所代表的物理量,如v-t图象中的斜率代表加速度(拓展);

四看“

面积”,确定图线与坐标轴所围面积代表的物理量,如,v-t图象中,图线与t轴所围成的面积代表位移等(拓展);

五看“截距”,确定纵横截距的物理意义或代表的物理量(拓展);

六看“特殊值”,特殊值代表某一物理状态的物理量的大小。一般情况下,只要根据题目的要求明确“六看”,运动图象问题就可迎刃而解。

●

解题模板

第一步

看清横坐标、纵坐标分别表示什么物理量。(轴)

第二步

从图像中,读出速度、路程或时间的大小。(点、线、面)

●

典型例题

典例1

(2020春 道里区月考)物体沿直线运动的路程---时间的图象如图所示,由图象可知:物体在前2秒内的平均速度和在前8秒内的平均速度分别是( )

A.5

m/s;5

m/s

B.5m/s;6.67

m/s

C.20

m/s;3.33

m/s

D.1.67m/s;

5

m/s

解析:确定在前2秒内、前8秒内的路程,利用速度公式求出平均速度。从图象中得到相关信息,其中要注意求整个过程的平均速度时要用总路程除以总时间。

解:由图可知,物体在前2秒内通过的距离为s=10m,则物体在前2秒内的平均速度为:v===5m/s;由图可知,物体在前8秒内通过的距离为sˊ=40m,则物体在前8秒内的平均速度为:vˊ===5m/s,故A正确。

故选:A。

典例2(2019秋 香坊区期末)体育训练课上,小明和小刚两人在学校操场跑道内跑步,如图所示是他们通过的路程随时间变化的图象,下列说法错误的是( )

A.前10min内,小刚跑得路程长

B.都跑完2km的路程,小明所用时间比小刚长

C.全程中,两人的平均速度相同

D.全程中,小刚做匀速直线运动,小明做变速直线运动

解析:(1)由图象判断出前10min内谁跑得快;

(2)由图象判断出都跑完2km的路程谁的时间长;

(3)全程的平均速度等于全部路程处于所有的总时间。据此对D做出判断。

(4)做匀速直线运动时,路程与时间是成正比的,在图象上表现为一条直线。

解:A、由图象可知,在前10min内,小刚运动的距离比小明长,故A正确;

B、由图象知,小明和小刚都跑完2km的路程小明的时间长,故B正确;

C、由图象可知,两人的全程是相等的,所用的时间都是40min,根据v=可知,两人的平均速度相同,故C正确;

D、由图象可知,小明的路程和时间关系图象是一条直线,表明路程和时间成正比,所以小明做的是匀速运动;而小刚的路程和时间关系图象是一条曲线,表明路程和时间不成正比,所以小刚做的是变速运动,故D错误。

故选:D。

21世纪教育网

www.21cnjy.com

精品试卷·第

2

页

(共

2

页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录