人教版高中语文必修1第四单元第10课短新闻两篇课件(68张)

文档属性

| 名称 | 人教版高中语文必修1第四单元第10课短新闻两篇课件(68张) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 756.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-04-28 15:45:20 | ||

图片预览

文档简介

(共68张PPT)

内容概括 本单元属于“沟通与应用”板块,学习新闻和报告文学,所选的都是这两类文体中的典范作品。这些作品强调内容的真实性,及时准确地反映了方方面面的社会信息,从真实的生活出发,传达出时代的精神。

《短新闻两篇》是现场短新闻,记者在现场,以眼睛为“摄像机”,以耳朵为“录音机”,简笔勾勒出清晰可视的一个个场景、一幅幅画面。《别了,“不列颠尼亚”》记录了英国撤离香港、香港回归祖国这一重大历史事件,它选取了英国撤离香港的一系列场景,并把它们放在历史的背景中,使香港回归这一历史事件有了一种历史的纵深感;《奥斯维辛没有什么新闻》则打破客观报道的传统,直接讲述记者自己参观奥斯维辛集中营的所见所感。

内容概括 报告文学《包身工》是中国报告文学史上划时代的作品,作者以铁的事实、精确的数据、精辟的分析和评论,把劳动强度最重、地位最低、待遇最差、痛苦最深的像奴隶一样做工的女孩子们的遭遇公之于世,愤怒控诉了帝国主义和买办势力残酷剥削和掠夺中国工人的罪行。

通讯《飞向太空的航程》从“神舟”五号飞船发射成功写起,回顾了中国的载人航天史。在历史和现实的对照中,中国人的喜悦和自豪感显得更加凝重。

学法指津 学习本单元,必须注意把握新闻与报告文学及时迅速、客观真实的共同特点,并且注意把握消息、新闻特写与报告文学、通讯在语言使用上的区别。

本单元所选用的四篇课文,都是典范性的新闻类作品。学习本单元,还要特别注意探究它们的典范性的原因。首先是把握新闻内容的典范性,注意内容的时代气息、思想内涵和现实意义。其次,要把握语言表达方法选择的典范性,注意它们在突出主要事件和主要人物时所使用的语言技巧,以及使用这些技巧所达到的表达效果。最后是掌握阅读新闻作品的能力,培养筛选和提取信息要点的能力。

9 短新闻两篇

七子之歌——香港

闻一多

我好比凤阙阶前守夜的黄豹,

母亲呀,我身份虽微,地位险要。

如今狞恶的海狮扑在我身上,

啖着我的骨肉,咽着我的脂膏;

母亲呀,我哭泣号啕,呼你不应。

母亲呀,快让我躲入你的怀抱!

母亲!我要回来,母亲!

作者介绍

作者 周婷、杨兴,实际上是新华社周树春、胥晓婷、杨国强、徐兴堂四位记者的合称。这四个人是这篇课文的创作者。其中,周树春是新华社副总编辑、《参考消息》报社社长。

作品 《别了,“不列颠尼亚”》

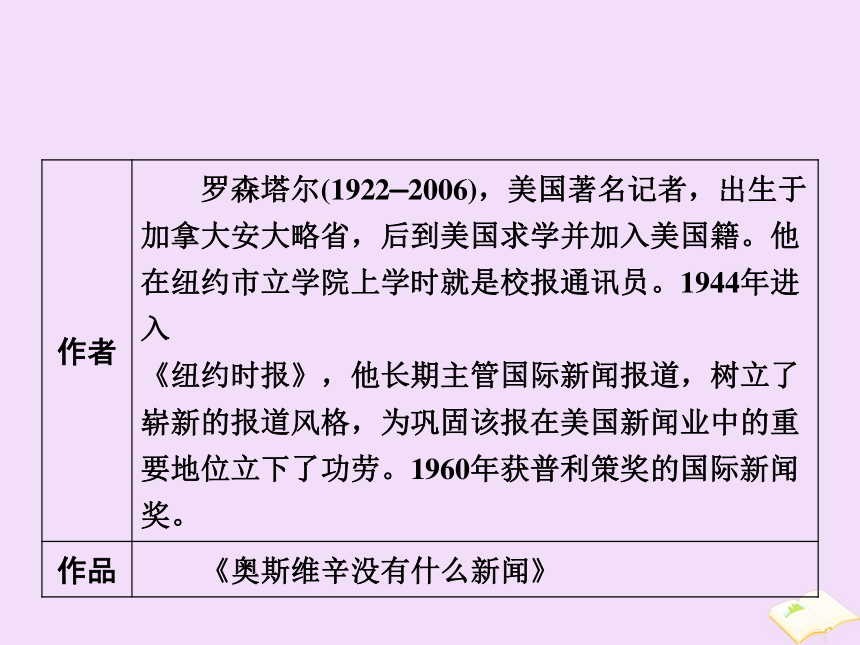

作者 罗森塔尔(1922—2006),美国著名记者,出生于加拿大安大略省,后到美国求学并加入美国籍。他在纽约市立学院上学时就是校报通讯员。1944年进入

《纽约时报》,他长期主管国际新闻报道,树立了崭新的报道风格,为巩固该报在美国新闻业中的重要地位立下了功劳。1960年获普利策奖的国际新闻奖。

作品 《奥斯维辛没有什么新闻》

《别了,“不列颠尼亚”》

19世纪40年代和50年代,英国两次发动侵略中国的鸦片战争,迫使清政府签订了丧权辱国的《南京条约》和《北京条约》。在这两个条约中,香港和九龙被迫割让给英国。1898年,英国又通过《展拓香港界址专条》强行租借“新界”99年,从而侵占了整个香港地区。历经150年的沧桑曲折,中国人民终于迎来了香港回归这一天。

背景解读

1997年7月1日,这是一个对中华民族具有划时代意义的日子,这一天,中国政府对香港恢复行使主权,离开了祖国一个半世纪的香港终于回到了祖国的怀抱。四位新华记者作为历史的见证人,真实、准确地记录下了这难忘的时刻,写下了这篇佳作。

《奥斯维辛没有什么新闻》

奥斯维辛集中营是纳粹德国在第二次世界大战期间修建的1 000多座集中营中最大的一座,面积达40万平方千米。由于有数百万人在这里被德国法西斯杀害,它又被称为“死亡工厂”。该集中营距波兰首都华沙300多千米,是波兰南部奥斯维辛市附近40多座集中营的总称。1947年7月2日,奥斯维辛集中营旧址被辟为殉难者纪念馆。

1979年,联合国教科文组织将其列入世界文化遗产名录,以警示世界“要和平,不要战争”。为了见证这段历史,每年有数十万名来自世界各国的各界人士前往奥斯维辛集中营遗址参观,凭吊那些被德国纳粹分子迫害致死的无辜者。本文便是作者目睹了波兰奥斯维辛集中营后有感而写的一篇新闻。

新闻和消息

知识链接

新

闻 含义 报社、通讯社、广播电台、电视台等新闻机构对当前政治事件和社会事件所做的报道。

特点 迅速及时、真实简明、用事实说话。

种类 狭义的新闻专指消息。广义的新闻包括消息、通讯和兼有新闻、文学双重特征的报告文学。

消

息 特点 新闻报道中使用最多的一种文体,具有真实性、时效性、传播性三个特点。

结构 由标题、导语、主体、背景、结语五个部分组成,其中标题、导语和主体是不可缺少的。导语放在开头,由最新鲜、最主要的事实或者依托新闻事实的精辟议论组成,而主体则具体展开新闻事实的叙述。

3.词语辨析

(1)注视·凝视

两者都有“集中注意力仔细看”的意思。

“注视”着重指注意力和精神集中地看,也指从侧面或暗中注意观察。对象除了人或具体的东西之外,还可以是抽象的、变动的事物。

“凝视”着重指带着某种神情,长时间聚精会神地看某一点,对象是人或具体的相对静止的东西。

词语 例句

注视 ①在奥运会赛场的观众席上,人们注视着运动员的精彩表演。

凝视 ②他凝视着深邃的夜空中镶嵌着的一颗颗星星,思绪万千。

(2)心智·心志

两者从构成词语的语素来看,读音相同,词性一致,用法上也十分接近,要注意其细微区别。

心智:表示思考能力、智慧,也表示心理、性情。

心志:表示意志品格。

词语 例句

心智 ①一些幸存者撰写的回忆录中谈到的情况,是任何心智健全的人所无法想象的。

心志 ②最近,《篮圈世界》专家答球迷在线提问时指出,阿联已经具备应有的技术,只是还需要磨炼一下心志。

4.熟语运用

(1)引人注目:格外令人注意。

(2)毛骨悚然:汗毛竖起,脊梁骨发冷。形容十分恐惧。

(3)目瞪口呆:形容因吃惊或害怕而发愣的样子。

(4)不可思议:原有神秘奥妙的意思。现多指无法想象,难以理解。

(5)不寒而栗:不冷而发抖。形容非常恐惧。

细读文本,理清这两则消息的写作思路,分析它们的结构。

________________________________________________

【提示】(1)《别了,“不列颠尼亚”》

别了,“不列颠尼亚” 导语 “不列颠尼亚”离开,英国对香港的统治结束

主体 一 4∶30—末任港督的降旗仪式 时间

4∶40—末任港督离开港督府

6∶15—英国告别仪式

7∶45—第二次降旗仪式

0∶00—香港交接仪式上易帜

0∶40—“不列颠尼亚”离开香港

二 交代有关港督府的背景

今昔对比,突出香港回归的重大历史意义

(2)《奥斯维辛没有什么新闻》

奥斯维辛没有什么新闻 第1~2段 布热金卡现在的环境 对比 控诉法西斯,向往和平

第3~4段 奥斯维辛的有关背景

第5~15段 参观者的所见所闻 按参观

顺序

第16段 奥斯维辛的环境 呼应

开头

1.结构图示

2.主旨归纳

《别了,“不列颠尼亚”》

本文在众多关于香港回归的报道中显得别出心裁,作者没有写交接仪式现场多么庄严,也没有写欢庆回归的人们多么激动,而是选择了英国撤离这样一个角度,并且把末代港督乘英国皇家游轮“不列颠尼亚”号撤离香港这一事件放在一个历史的背景中,更加突出了这一事件的历史意义。

《奥斯维辛没有什么新闻》

奥斯维辛集中营是纳粹德国在第二次世界大战期间建立的最大的集中营,被称为二战期间纳粹德国最大的“杀人工厂”。作者把自己和其他参观者在奥斯维辛访问时的感受当作文章的主要内容来写,用自己实实在在的感受来感染读者,使他们有身临其境之感,感到震撼与窒息。

1.《别了,“不列颠尼亚”》一文中,现实的场景和背景材料是如何有机地融合在一起的?

________________________________________________

【对应考点】鉴赏文本结构

【提示】结合背景和场景材料作答。

【答案】现实的场景是文章的主要内容,是文章的纲,每一则背景材料的引入都对应一个现实的场景,依靠一些关键词衔接在一起,比如提到彭定康离开港督府,就引入了一些关于港督府历史的背景材料;而降旗的仪式,则让人联想起156年前英国殖民者踏上香港的首次升旗。自然的衔接,使得这些背景材料看上去并不是杂乱无章的,它们靠现实的场景串在一起,与之融为一体。另外,背景材料的引入也使现实的场景有历史的纵深感,让人更加体会出仪式本身的现实内涵。

2.《别了,“不列颠尼亚”》主体部分是按照什么顺序展开描写的?这部分写了几个重要场景?这样写有什么作用?

________________________________________________

【对应考点】鉴赏文本表达技巧,鉴赏文本结构

【提示】结合文本内容作答。

【答案】文章按时间顺序写了五个场景:

场景一:下午4时30分,末任港督降旗仪式;4时40分,彭定康离开港督府。

场景二:下午6时15分,英国告别仪式。

场景三:下午7时45分,第二次降旗仪式。

场景四:凌晨时分,交接仪式上易帜。

场景五:“不列颠尼亚”离开香港。

用顺序的方式写作,并特别突出时间,条理清楚,突出了新闻事件的连贯性,渲染了激动紧张的气氛,现场感强。

3.《别了,“不列颠尼亚”》一文,作者用“大英帝国从海上来,又从海上去”这句话结尾,有什么好处?

________________________________________________

【对应考点】分析语段的作用

【提示】结合文本内容作答。

【答案】历史往往是相似的。英国人从海上来香港,又从海上离开香港,说明英国在香港的统治彻底结束,香港回到祖国怀抱。当时英国趾高气扬地从海上来,现在面对日益强大的中国,又不得不沮丧地从海上离去,前后对比,含意深刻。

4.《奥斯维辛没有什么新闻》成为新闻史上的佳作,主要得益于作者独辟蹊径,突破了“客观报道”“零度写作”的框框,把在奥斯维辛访问时的感受当作文章的主要内容来写,字里行间灌注着个人的情感。请概括并分析。

________________________________________________

【对应考点】鉴赏文本结构

【提示】结合文本内容和文本主旨作答。

【答案】

结构 描述 感受

导语

(1~5段) “阳光明媚温暖,一行行白杨树婆娑起舞”“儿童在追逐游戏” “最可怕的事情”“像一场噩梦”

奥斯维辛集中营可怕的历史 “惨状被人们讲过了很多次”“是任何心智健全的人所无法想象的”

主体

(6~16段) “没有可供报道的新闻” “一种非写不可的使命感”“不安”

“默默地迈着步子”“很快地望上一眼”“步履不由得慢了下来”“表情茫然”“停下脚步”“浑身发抖”“惊惧万分”“张大了嘴巴”“表情木然”“跪了下来,在自己胸前画十字”“恳求的目光” 特别恐怖,终生难忘;心情沉重,感到震惊;愤懑,对法西斯暴行的无比憎恨

“阳光明媚,绿树成阴”“孩子们在追逐游戏” 布热金卡曾经是一个暗无天日的人间地狱

5.作者为什么对一个二十多岁的姑娘作细致的刻画?

________________________________________________

【对应考点】鉴赏文本表达技巧

【提示】结合文本主旨作答。

【答案】一个可爱、温和、有着美好梦想的姑娘却死在法西斯残忍的魔爪下,可以让人更深刻地认识到纳粹戕害生命的罪恶。

前后呼应,是指前面的句子与后面的句子在语意上存在相互联系、相互对应的关系。注意前后呼应的内容要协调一致,一是两个句子的内容要有内在的联系,要能够互相搭配,互相衔接;二是两个句子的内容和精神实质要一致。譬如,如果前面的句子是歌颂赞扬性的,那么,呼应的句子也必须是歌颂赞扬性的。

技法镜鉴

前后呼应

前后呼应的作用主要有以下两个方面:

1.使文章结构更加紧密严谨,耐人寻味。如《再别康桥》首尾呼应,最后一节,诗人又回到了开头的告别。与第一节诗相比,“轻轻”换成了“悄悄”,最后一句换成了“不带走一片云彩”,总体结构变化不大,但全诗却在此完成了一个美丽的圆形抒情结构。同时,强化了“再别”的感彩,令读者回味无穷。

2.突出主题,加深印象。如《奥斯维辛没有什么新闻》,结尾“在奥斯维辛,没有新鲜东西可供报道”一句再次点题,呼应第6自然段首句;“这里阳光明媚,绿树成阴,在集中营大门附近,孩子们在追逐游戏”一句则呼应首段,反复展现今天布热金卡的安谧、秀丽的风景,这是用乐景寄托对遇难者的哀悼,同时提醒人们“前事不忘,后事之师”,要加倍珍惜今天的自由与幸福,突出了文章主题。

【即时小练】

以“理解”为话题,写一段开头和结尾,要求形成前后呼应。

________________________________________________________________________

【答案】示例

开头:理解,是友谊的结晶;理解,是从信任中开出的鲜花;理解,是人与人之间关爱的光环。它能让误会变成点缀美丽的小瑕疵,于社会中,人们相互的理解,能使这个大家共有的家园更加繁荣、安定。

结尾:多一点理解,误会变成点缀美丽的小瑕疵,就让理解这一朵美丽的鲜花在人与人之间永远盛开吧!

【考点透视】

《考试说明》:阅读评价中外实用类文本。了解传记、新闻、报告、科普文章的文体基本特征和主要表现手法。准确解读文本,筛选、整合信息。分析思想内容、构成要素和语言特色,评价文本产生的社会功用,探讨文本反映的人生价值和时代精神。

对接高考

新闻(消息)阅读

【考查趋势】

新闻类文本常考查消息、通讯、特写、访谈、新闻评论五类体裁。高考语文试题对新闻类文本的考查主要侧重于分析文体特征、主要表现手法和文本产生的社会价值等方面。近年来新课标卷没有考查新闻类文本阅读。

化理念,还反映了人类的共同价值。影片所传达的理念与西方虽有不同,却又具备巨大的说服力和感召力。科幻电影必将是传播中国文化软实力的重要平台。科幻能够超越国家与民族,成为人类文明交融互鉴的一种方式。影片通过凝聚全人类的共识来解决地球的生存危机,凸显了“人类命运共同体”的理念,显示了中国价值观念的伟大力量。

(摘编自《影片〈流浪地球〉研讨会发言摘编》,《人民日报》,2019年2月21日)

材料三:国家航天局新闻办副主任孟华认为,《流浪地球》在硬科技的故事框架下,润物细无声地融入中国传统文化和价值观:一百代人的流浪地球计划投射出中国人自古崇尚的愚公移山精神:“饱和式救援”体现了全人类“集中力量办大事”的理念,父子情、兄妹情、祖孙情、战友情突出了中国人对仁义礼智信的坚守。对地球未来命运的思考具有未雨绸缪的现实意义,显示出一种中国思考与中国担当。

清华大学新闻与传播学院教授尹鸿则看到了《流浪地球》的另一种意义。他认为中国有尚古的文化传统,重视温故知新、以古鉴今。在影视创作中,历史剧、古装剧一直是最有影

响的题材之一,即便是不少幻想类、穿越类的作品,也往往向过去穿越、向古代穿越,缺少面向未来、基于科学的想象力和表现力。而《流浪地球》借助刘慈欣小说的建构,给我们呈现了一个科学幻想基础上的未来世界。人类未来2500年的伟大救赎行为,使这部电影有了全新的时间观和空间观。想象未来、想象宇宙,地球流浪的故事让中国电影开启了一个新的维度,一种新的想象,展开了想象和创新的文化精神。即便影片对未来的设计、对科学的假设、对人物的呈现还有瑕疵和遗憾,但是它所开启的绚丽而宏大的科学与想象的未来,对中国电影来说如同空谷足音般珍贵。

(摘编自《〈流浪地球〉:硬科技与软文化打造中国科幻大片》,《光明日报》,2019 年2月27日)

材料四: “《流浪地球》中,人类作为整体出现——不是不同个体、种族之间的冲突——即‘人类命运共同体’。”刘慈欣说,“我是在中国文化的大背景下创作的,地球是全部历史、文化、文明之根的一个象征。带着地球一起在太空航行,表达了中国人对故土、对家园的感情和情怀。我在宇宙的大背景下去表现这种情怀。”

北京大学艺术学院院长王一川说,影片摆脱了美式科幻片主导的“逃离地球”范式,独创出崭新的“流浪地球”范式,体现了对地球家园的深厚感情。“这种范式植根于中华民族文化传统

的深层,传承了由愚公移山、精卫填海、女娲补天等神话所代表的保卫自身家园的传统,体现了中国文化对未来世界科幻命题的一种独特的想象和解决方式。”

(摘编自《〈流浪地球〉票房过40亿元:开启中国科幻电影创作新征程》,新华网,2019年2月21日)

1.下列对材料二相关内容的理解和分析,不正确的一项是 ( )

A.根据2017年、2018年上半年的整体产值,中国科幻电影是中国科幻产业中的主力军,整个行业呈持续增长态势。

B.2018年上半年在国内科幻电影整体票房中,占比最大的依然是从海外引进的影片,占比超过九成,国产科幻电影的票房比例不足一成。

C.《2018中国科幻产业报告》说明中国科幻产业布局并不合理,过于依赖科幻电影的发展,《流浪地球》的热映将加重科幻产业的这一依赖。

D.《流浪地球》票房的不断突破,在一定程度上反映了《2018中国科幻产业报告》中对2019年本土科幻电影票房将大幅增长的预测的准确性。

【答案】C

【解析】“《流浪地球》的热映将加重科幻产业的这一依赖”这一论断缺乏依据,过于武断。

2.下列对材料相关内容的概括和分析,正确的一项是

A.《流浪地球》海外票房突破500万美元,创下了近5年来中国电影在海外的最好成绩的一大原因是,它在传达中国的传统文化理念的同时,反映了人类的共同价值。

B.材料三中,孟华和尹鸿对电影《流浪地球》的解读,虽然角度不同,但都着眼于影片对中国传统文化精神的展现和传承方面。

C.尹鸿认为《流浪地球》开启了新的维度、新的想象,展开了想象和创新的文化精神,这一意义弥补了影片在科学假设、人物塑造上的瑕疵和遗憾。

D.比起美式科幻片主导的“逃离地球”范式,《流浪地球》的小说和电影创造的“流浪地球”范式更能体现人类命运共同体的精神。

【答案】A

【解析】B.并不是都着眼于对中国传统文化精神的展现和传承,尹鸿强调的是影片对“尚古”文化传统的突破和创新。C.原文的意思是,虽然《流浪地球》在对未来的设计、对科学的假设、对人物的呈现等方面还有瑕疵和遗憾,但它开启的绚丽而宏大的科学与想象的未来意义重大,可以让人忽略这些瑕疵和遗憾,而不是弥补了瑕疵和遗憾。D.“流浪地球”范式和“逃离地球”范式的不同,主要体现的是中国传统文化中的家国情怀,对家的依赖,“更能体现人类命运共同体的精神”于文无据。

3.科幻影片《流浪地球》的成功,对中国传统文化在新时代的传承和弘扬有何启示?请联系材料简要说明。

【答案】①文化的传承和弘扬既要体现中国特色,又需要有世界眼光,用世界语言讲中国故事。②文化的传承和弘扬需要坚守文化的内核,通过更丰富的形式,更易为大众接受的形式,产生潜移默化、润物无声的效果。③文化的传承和弘扬需要与时俱进,拥有现代眼光,借用现代科技等新手段,进行文化的创新和突破。

【方法归纳】

第一步:看标题,辨类型。仔细审读标题,分析正标题和副标题(或引标题和主标题)分别告诉了读者哪些信息,同时,根据标题可以辨析新闻类型,通过对标题意思的揣摩,还能辨出该文是人物新闻还是事件新闻,类型是消息还是通讯。

第二步:看导语,知轮廓。新闻的结构形式独特,正文部分一般由“导语、主体、背景、结尾”四部分组成。它打破了记叙事件的常规,不是根据事件发生、发展的时间顺序来安排层次段落,而是把最重要、最新鲜和最精彩的新闻事实放在开端,用一两个段落高度概括新闻事件的大概轮廓,这部分便是导语。由于导语对新闻事件起概括作用,涵盖了新闻最重要的信息,因而要对导语格外关注。

第三步:看正文,抓要素。正文部分一般是按照时间顺序详细地叙述新闻事件。仔细阅读正文,理清文章的脉络和顺序,可以找出新闻涉及的人物、时间、地点和事情的起因、发展、结果这六个要素,对这些要素用简练的语言进行综合,梳理出新闻事件的线索,可以对整个新闻事件有一个全面的了解。

第四步:读细节,析手法。新闻在记人或叙事时多运用富有表现力的语言,叙述、描写、抒情、议论等表达方式,烘托、借景抒情等文学手段,及比喻、拟人等修辞手法锤词炼句,且多对事件的环境、地点,人物的举止神态等细节做形象细致的刻画,以使所叙人或事更加真实、感人。这些是使新闻出彩的地方,具有丰富的表现力,要对这些细节和手法进行关注和分析。

第五步:看整体,挖主旨。对于新闻的考查,一般要超越新闻事件本身,多要求探究新闻蕴含的更深远的社会意义。新闻的探究题如“评价文本的主要观点和基本倾向”“评价文本产生的社会价值和影响”“探讨文本反映的人生价值和时代精神”,往往在这些地方设题,因而要格外关注,并用心咀嚼体味。

当记忆流经奥斯维辛

当历史的车轮压过奥斯维辛,听到的是男人的怒吼与女人的尖叫,看到的是母亲的哭泣与孩子的惊恐。而今,奥斯维辛的天空湛蓝而且透明,一排排高耸的建筑直插云霄,似要打破这里的宁静。

美文赏读

难道时间已将历史风化,坚忍的犹太民族已“一笑泯恩仇”。没有!不但犹太人没有忘记那曾经的苦难,德国人民也没有忘记。每当犹太纪念日那天,德国总理总是跪在营前,默默悔过。男儿跪地惊天动地,何况总理,而这又是为什么呢?因为他们没有忘记。

忘记历史就意味着背叛。任时间长河滚滚不息,他们没有忘记。犹太人没有忘记,因为他们知耻而后勇,于是在诺贝尔奖面前,他们经常是胜利者。德国人没有忘记,因为他们把昨日的罪过当作今日的教训,防止明日的错误。全世界人民都没有忘记,因为和平是我们每一个人的渴望。

时间不会使记忆风化,谁都不想让奥斯维辛的哥特式建筑真正打破世界的宁静,它只会作为我们的一个和平的标志,以示警钟长鸣。现在的犹太民族早得到了公正的对待,但他们也未曾将自己的历史忘掉,即使那是一段令人不堪回首的记忆。

古人云:“天地有正气,杂然赋流形,下则为河岳,上则为日星,于人曰浩然,佩乎塞苍溟。”犹太人正是凭着这一股浩然之气,将心中的愤怒转化成一股复兴民族的决心。不要以为不声不语的他们已将历史忘却,时间永远不会使一些记忆风化,就像叶延滨永远不会将荒野无灯的感触忘记一样,奥斯维辛也永不会将屈辱的历史遗忘,即使时间不断轮回。

那天,奥斯维辛警钟长鸣;那天,犹太人民饱含热泪;那天,记忆流经这和平的世界;那天,和平在向那极端的功利者和道貌岸然的战争者宣判。胜利的钟声会在和平者的心中响彻整个胸膛。

时间永远不会将奥斯维辛风化在记忆底层!

【精要赏析】在和平的时代里,更不能忘记历史的伤痕。不能忘记并不意味着永久地记住仇恨,而是为了记住和平的来之不易,为了使人类长久生活在和平的生活里。本文的作者高屋建瓴,深刻地揭示了奥斯维辛的历史意义。字里行间充溢着一种激情,深深地感染着每一位读者,令人久久不能忘怀。

【好书推荐】

郭晓畅《探究香港特别行政区与中央政府的关系》

人民日报《中英香港政权交接仪式在港隆重举行》

内容概括 本单元属于“沟通与应用”板块,学习新闻和报告文学,所选的都是这两类文体中的典范作品。这些作品强调内容的真实性,及时准确地反映了方方面面的社会信息,从真实的生活出发,传达出时代的精神。

《短新闻两篇》是现场短新闻,记者在现场,以眼睛为“摄像机”,以耳朵为“录音机”,简笔勾勒出清晰可视的一个个场景、一幅幅画面。《别了,“不列颠尼亚”》记录了英国撤离香港、香港回归祖国这一重大历史事件,它选取了英国撤离香港的一系列场景,并把它们放在历史的背景中,使香港回归这一历史事件有了一种历史的纵深感;《奥斯维辛没有什么新闻》则打破客观报道的传统,直接讲述记者自己参观奥斯维辛集中营的所见所感。

内容概括 报告文学《包身工》是中国报告文学史上划时代的作品,作者以铁的事实、精确的数据、精辟的分析和评论,把劳动强度最重、地位最低、待遇最差、痛苦最深的像奴隶一样做工的女孩子们的遭遇公之于世,愤怒控诉了帝国主义和买办势力残酷剥削和掠夺中国工人的罪行。

通讯《飞向太空的航程》从“神舟”五号飞船发射成功写起,回顾了中国的载人航天史。在历史和现实的对照中,中国人的喜悦和自豪感显得更加凝重。

学法指津 学习本单元,必须注意把握新闻与报告文学及时迅速、客观真实的共同特点,并且注意把握消息、新闻特写与报告文学、通讯在语言使用上的区别。

本单元所选用的四篇课文,都是典范性的新闻类作品。学习本单元,还要特别注意探究它们的典范性的原因。首先是把握新闻内容的典范性,注意内容的时代气息、思想内涵和现实意义。其次,要把握语言表达方法选择的典范性,注意它们在突出主要事件和主要人物时所使用的语言技巧,以及使用这些技巧所达到的表达效果。最后是掌握阅读新闻作品的能力,培养筛选和提取信息要点的能力。

9 短新闻两篇

七子之歌——香港

闻一多

我好比凤阙阶前守夜的黄豹,

母亲呀,我身份虽微,地位险要。

如今狞恶的海狮扑在我身上,

啖着我的骨肉,咽着我的脂膏;

母亲呀,我哭泣号啕,呼你不应。

母亲呀,快让我躲入你的怀抱!

母亲!我要回来,母亲!

作者介绍

作者 周婷、杨兴,实际上是新华社周树春、胥晓婷、杨国强、徐兴堂四位记者的合称。这四个人是这篇课文的创作者。其中,周树春是新华社副总编辑、《参考消息》报社社长。

作品 《别了,“不列颠尼亚”》

作者 罗森塔尔(1922—2006),美国著名记者,出生于加拿大安大略省,后到美国求学并加入美国籍。他在纽约市立学院上学时就是校报通讯员。1944年进入

《纽约时报》,他长期主管国际新闻报道,树立了崭新的报道风格,为巩固该报在美国新闻业中的重要地位立下了功劳。1960年获普利策奖的国际新闻奖。

作品 《奥斯维辛没有什么新闻》

《别了,“不列颠尼亚”》

19世纪40年代和50年代,英国两次发动侵略中国的鸦片战争,迫使清政府签订了丧权辱国的《南京条约》和《北京条约》。在这两个条约中,香港和九龙被迫割让给英国。1898年,英国又通过《展拓香港界址专条》强行租借“新界”99年,从而侵占了整个香港地区。历经150年的沧桑曲折,中国人民终于迎来了香港回归这一天。

背景解读

1997年7月1日,这是一个对中华民族具有划时代意义的日子,这一天,中国政府对香港恢复行使主权,离开了祖国一个半世纪的香港终于回到了祖国的怀抱。四位新华记者作为历史的见证人,真实、准确地记录下了这难忘的时刻,写下了这篇佳作。

《奥斯维辛没有什么新闻》

奥斯维辛集中营是纳粹德国在第二次世界大战期间修建的1 000多座集中营中最大的一座,面积达40万平方千米。由于有数百万人在这里被德国法西斯杀害,它又被称为“死亡工厂”。该集中营距波兰首都华沙300多千米,是波兰南部奥斯维辛市附近40多座集中营的总称。1947年7月2日,奥斯维辛集中营旧址被辟为殉难者纪念馆。

1979年,联合国教科文组织将其列入世界文化遗产名录,以警示世界“要和平,不要战争”。为了见证这段历史,每年有数十万名来自世界各国的各界人士前往奥斯维辛集中营遗址参观,凭吊那些被德国纳粹分子迫害致死的无辜者。本文便是作者目睹了波兰奥斯维辛集中营后有感而写的一篇新闻。

新闻和消息

知识链接

新

闻 含义 报社、通讯社、广播电台、电视台等新闻机构对当前政治事件和社会事件所做的报道。

特点 迅速及时、真实简明、用事实说话。

种类 狭义的新闻专指消息。广义的新闻包括消息、通讯和兼有新闻、文学双重特征的报告文学。

消

息 特点 新闻报道中使用最多的一种文体,具有真实性、时效性、传播性三个特点。

结构 由标题、导语、主体、背景、结语五个部分组成,其中标题、导语和主体是不可缺少的。导语放在开头,由最新鲜、最主要的事实或者依托新闻事实的精辟议论组成,而主体则具体展开新闻事实的叙述。

3.词语辨析

(1)注视·凝视

两者都有“集中注意力仔细看”的意思。

“注视”着重指注意力和精神集中地看,也指从侧面或暗中注意观察。对象除了人或具体的东西之外,还可以是抽象的、变动的事物。

“凝视”着重指带着某种神情,长时间聚精会神地看某一点,对象是人或具体的相对静止的东西。

词语 例句

注视 ①在奥运会赛场的观众席上,人们注视着运动员的精彩表演。

凝视 ②他凝视着深邃的夜空中镶嵌着的一颗颗星星,思绪万千。

(2)心智·心志

两者从构成词语的语素来看,读音相同,词性一致,用法上也十分接近,要注意其细微区别。

心智:表示思考能力、智慧,也表示心理、性情。

心志:表示意志品格。

词语 例句

心智 ①一些幸存者撰写的回忆录中谈到的情况,是任何心智健全的人所无法想象的。

心志 ②最近,《篮圈世界》专家答球迷在线提问时指出,阿联已经具备应有的技术,只是还需要磨炼一下心志。

4.熟语运用

(1)引人注目:格外令人注意。

(2)毛骨悚然:汗毛竖起,脊梁骨发冷。形容十分恐惧。

(3)目瞪口呆:形容因吃惊或害怕而发愣的样子。

(4)不可思议:原有神秘奥妙的意思。现多指无法想象,难以理解。

(5)不寒而栗:不冷而发抖。形容非常恐惧。

细读文本,理清这两则消息的写作思路,分析它们的结构。

________________________________________________

【提示】(1)《别了,“不列颠尼亚”》

别了,“不列颠尼亚” 导语 “不列颠尼亚”离开,英国对香港的统治结束

主体 一 4∶30—末任港督的降旗仪式 时间

4∶40—末任港督离开港督府

6∶15—英国告别仪式

7∶45—第二次降旗仪式

0∶00—香港交接仪式上易帜

0∶40—“不列颠尼亚”离开香港

二 交代有关港督府的背景

今昔对比,突出香港回归的重大历史意义

(2)《奥斯维辛没有什么新闻》

奥斯维辛没有什么新闻 第1~2段 布热金卡现在的环境 对比 控诉法西斯,向往和平

第3~4段 奥斯维辛的有关背景

第5~15段 参观者的所见所闻 按参观

顺序

第16段 奥斯维辛的环境 呼应

开头

1.结构图示

2.主旨归纳

《别了,“不列颠尼亚”》

本文在众多关于香港回归的报道中显得别出心裁,作者没有写交接仪式现场多么庄严,也没有写欢庆回归的人们多么激动,而是选择了英国撤离这样一个角度,并且把末代港督乘英国皇家游轮“不列颠尼亚”号撤离香港这一事件放在一个历史的背景中,更加突出了这一事件的历史意义。

《奥斯维辛没有什么新闻》

奥斯维辛集中营是纳粹德国在第二次世界大战期间建立的最大的集中营,被称为二战期间纳粹德国最大的“杀人工厂”。作者把自己和其他参观者在奥斯维辛访问时的感受当作文章的主要内容来写,用自己实实在在的感受来感染读者,使他们有身临其境之感,感到震撼与窒息。

1.《别了,“不列颠尼亚”》一文中,现实的场景和背景材料是如何有机地融合在一起的?

________________________________________________

【对应考点】鉴赏文本结构

【提示】结合背景和场景材料作答。

【答案】现实的场景是文章的主要内容,是文章的纲,每一则背景材料的引入都对应一个现实的场景,依靠一些关键词衔接在一起,比如提到彭定康离开港督府,就引入了一些关于港督府历史的背景材料;而降旗的仪式,则让人联想起156年前英国殖民者踏上香港的首次升旗。自然的衔接,使得这些背景材料看上去并不是杂乱无章的,它们靠现实的场景串在一起,与之融为一体。另外,背景材料的引入也使现实的场景有历史的纵深感,让人更加体会出仪式本身的现实内涵。

2.《别了,“不列颠尼亚”》主体部分是按照什么顺序展开描写的?这部分写了几个重要场景?这样写有什么作用?

________________________________________________

【对应考点】鉴赏文本表达技巧,鉴赏文本结构

【提示】结合文本内容作答。

【答案】文章按时间顺序写了五个场景:

场景一:下午4时30分,末任港督降旗仪式;4时40分,彭定康离开港督府。

场景二:下午6时15分,英国告别仪式。

场景三:下午7时45分,第二次降旗仪式。

场景四:凌晨时分,交接仪式上易帜。

场景五:“不列颠尼亚”离开香港。

用顺序的方式写作,并特别突出时间,条理清楚,突出了新闻事件的连贯性,渲染了激动紧张的气氛,现场感强。

3.《别了,“不列颠尼亚”》一文,作者用“大英帝国从海上来,又从海上去”这句话结尾,有什么好处?

________________________________________________

【对应考点】分析语段的作用

【提示】结合文本内容作答。

【答案】历史往往是相似的。英国人从海上来香港,又从海上离开香港,说明英国在香港的统治彻底结束,香港回到祖国怀抱。当时英国趾高气扬地从海上来,现在面对日益强大的中国,又不得不沮丧地从海上离去,前后对比,含意深刻。

4.《奥斯维辛没有什么新闻》成为新闻史上的佳作,主要得益于作者独辟蹊径,突破了“客观报道”“零度写作”的框框,把在奥斯维辛访问时的感受当作文章的主要内容来写,字里行间灌注着个人的情感。请概括并分析。

________________________________________________

【对应考点】鉴赏文本结构

【提示】结合文本内容和文本主旨作答。

【答案】

结构 描述 感受

导语

(1~5段) “阳光明媚温暖,一行行白杨树婆娑起舞”“儿童在追逐游戏” “最可怕的事情”“像一场噩梦”

奥斯维辛集中营可怕的历史 “惨状被人们讲过了很多次”“是任何心智健全的人所无法想象的”

主体

(6~16段) “没有可供报道的新闻” “一种非写不可的使命感”“不安”

“默默地迈着步子”“很快地望上一眼”“步履不由得慢了下来”“表情茫然”“停下脚步”“浑身发抖”“惊惧万分”“张大了嘴巴”“表情木然”“跪了下来,在自己胸前画十字”“恳求的目光” 特别恐怖,终生难忘;心情沉重,感到震惊;愤懑,对法西斯暴行的无比憎恨

“阳光明媚,绿树成阴”“孩子们在追逐游戏” 布热金卡曾经是一个暗无天日的人间地狱

5.作者为什么对一个二十多岁的姑娘作细致的刻画?

________________________________________________

【对应考点】鉴赏文本表达技巧

【提示】结合文本主旨作答。

【答案】一个可爱、温和、有着美好梦想的姑娘却死在法西斯残忍的魔爪下,可以让人更深刻地认识到纳粹戕害生命的罪恶。

前后呼应,是指前面的句子与后面的句子在语意上存在相互联系、相互对应的关系。注意前后呼应的内容要协调一致,一是两个句子的内容要有内在的联系,要能够互相搭配,互相衔接;二是两个句子的内容和精神实质要一致。譬如,如果前面的句子是歌颂赞扬性的,那么,呼应的句子也必须是歌颂赞扬性的。

技法镜鉴

前后呼应

前后呼应的作用主要有以下两个方面:

1.使文章结构更加紧密严谨,耐人寻味。如《再别康桥》首尾呼应,最后一节,诗人又回到了开头的告别。与第一节诗相比,“轻轻”换成了“悄悄”,最后一句换成了“不带走一片云彩”,总体结构变化不大,但全诗却在此完成了一个美丽的圆形抒情结构。同时,强化了“再别”的感彩,令读者回味无穷。

2.突出主题,加深印象。如《奥斯维辛没有什么新闻》,结尾“在奥斯维辛,没有新鲜东西可供报道”一句再次点题,呼应第6自然段首句;“这里阳光明媚,绿树成阴,在集中营大门附近,孩子们在追逐游戏”一句则呼应首段,反复展现今天布热金卡的安谧、秀丽的风景,这是用乐景寄托对遇难者的哀悼,同时提醒人们“前事不忘,后事之师”,要加倍珍惜今天的自由与幸福,突出了文章主题。

【即时小练】

以“理解”为话题,写一段开头和结尾,要求形成前后呼应。

________________________________________________________________________

【答案】示例

开头:理解,是友谊的结晶;理解,是从信任中开出的鲜花;理解,是人与人之间关爱的光环。它能让误会变成点缀美丽的小瑕疵,于社会中,人们相互的理解,能使这个大家共有的家园更加繁荣、安定。

结尾:多一点理解,误会变成点缀美丽的小瑕疵,就让理解这一朵美丽的鲜花在人与人之间永远盛开吧!

【考点透视】

《考试说明》:阅读评价中外实用类文本。了解传记、新闻、报告、科普文章的文体基本特征和主要表现手法。准确解读文本,筛选、整合信息。分析思想内容、构成要素和语言特色,评价文本产生的社会功用,探讨文本反映的人生价值和时代精神。

对接高考

新闻(消息)阅读

【考查趋势】

新闻类文本常考查消息、通讯、特写、访谈、新闻评论五类体裁。高考语文试题对新闻类文本的考查主要侧重于分析文体特征、主要表现手法和文本产生的社会价值等方面。近年来新课标卷没有考查新闻类文本阅读。

化理念,还反映了人类的共同价值。影片所传达的理念与西方虽有不同,却又具备巨大的说服力和感召力。科幻电影必将是传播中国文化软实力的重要平台。科幻能够超越国家与民族,成为人类文明交融互鉴的一种方式。影片通过凝聚全人类的共识来解决地球的生存危机,凸显了“人类命运共同体”的理念,显示了中国价值观念的伟大力量。

(摘编自《影片〈流浪地球〉研讨会发言摘编》,《人民日报》,2019年2月21日)

材料三:国家航天局新闻办副主任孟华认为,《流浪地球》在硬科技的故事框架下,润物细无声地融入中国传统文化和价值观:一百代人的流浪地球计划投射出中国人自古崇尚的愚公移山精神:“饱和式救援”体现了全人类“集中力量办大事”的理念,父子情、兄妹情、祖孙情、战友情突出了中国人对仁义礼智信的坚守。对地球未来命运的思考具有未雨绸缪的现实意义,显示出一种中国思考与中国担当。

清华大学新闻与传播学院教授尹鸿则看到了《流浪地球》的另一种意义。他认为中国有尚古的文化传统,重视温故知新、以古鉴今。在影视创作中,历史剧、古装剧一直是最有影

响的题材之一,即便是不少幻想类、穿越类的作品,也往往向过去穿越、向古代穿越,缺少面向未来、基于科学的想象力和表现力。而《流浪地球》借助刘慈欣小说的建构,给我们呈现了一个科学幻想基础上的未来世界。人类未来2500年的伟大救赎行为,使这部电影有了全新的时间观和空间观。想象未来、想象宇宙,地球流浪的故事让中国电影开启了一个新的维度,一种新的想象,展开了想象和创新的文化精神。即便影片对未来的设计、对科学的假设、对人物的呈现还有瑕疵和遗憾,但是它所开启的绚丽而宏大的科学与想象的未来,对中国电影来说如同空谷足音般珍贵。

(摘编自《〈流浪地球〉:硬科技与软文化打造中国科幻大片》,《光明日报》,2019 年2月27日)

材料四: “《流浪地球》中,人类作为整体出现——不是不同个体、种族之间的冲突——即‘人类命运共同体’。”刘慈欣说,“我是在中国文化的大背景下创作的,地球是全部历史、文化、文明之根的一个象征。带着地球一起在太空航行,表达了中国人对故土、对家园的感情和情怀。我在宇宙的大背景下去表现这种情怀。”

北京大学艺术学院院长王一川说,影片摆脱了美式科幻片主导的“逃离地球”范式,独创出崭新的“流浪地球”范式,体现了对地球家园的深厚感情。“这种范式植根于中华民族文化传统

的深层,传承了由愚公移山、精卫填海、女娲补天等神话所代表的保卫自身家园的传统,体现了中国文化对未来世界科幻命题的一种独特的想象和解决方式。”

(摘编自《〈流浪地球〉票房过40亿元:开启中国科幻电影创作新征程》,新华网,2019年2月21日)

1.下列对材料二相关内容的理解和分析,不正确的一项是 ( )

A.根据2017年、2018年上半年的整体产值,中国科幻电影是中国科幻产业中的主力军,整个行业呈持续增长态势。

B.2018年上半年在国内科幻电影整体票房中,占比最大的依然是从海外引进的影片,占比超过九成,国产科幻电影的票房比例不足一成。

C.《2018中国科幻产业报告》说明中国科幻产业布局并不合理,过于依赖科幻电影的发展,《流浪地球》的热映将加重科幻产业的这一依赖。

D.《流浪地球》票房的不断突破,在一定程度上反映了《2018中国科幻产业报告》中对2019年本土科幻电影票房将大幅增长的预测的准确性。

【答案】C

【解析】“《流浪地球》的热映将加重科幻产业的这一依赖”这一论断缺乏依据,过于武断。

2.下列对材料相关内容的概括和分析,正确的一项是

A.《流浪地球》海外票房突破500万美元,创下了近5年来中国电影在海外的最好成绩的一大原因是,它在传达中国的传统文化理念的同时,反映了人类的共同价值。

B.材料三中,孟华和尹鸿对电影《流浪地球》的解读,虽然角度不同,但都着眼于影片对中国传统文化精神的展现和传承方面。

C.尹鸿认为《流浪地球》开启了新的维度、新的想象,展开了想象和创新的文化精神,这一意义弥补了影片在科学假设、人物塑造上的瑕疵和遗憾。

D.比起美式科幻片主导的“逃离地球”范式,《流浪地球》的小说和电影创造的“流浪地球”范式更能体现人类命运共同体的精神。

【答案】A

【解析】B.并不是都着眼于对中国传统文化精神的展现和传承,尹鸿强调的是影片对“尚古”文化传统的突破和创新。C.原文的意思是,虽然《流浪地球》在对未来的设计、对科学的假设、对人物的呈现等方面还有瑕疵和遗憾,但它开启的绚丽而宏大的科学与想象的未来意义重大,可以让人忽略这些瑕疵和遗憾,而不是弥补了瑕疵和遗憾。D.“流浪地球”范式和“逃离地球”范式的不同,主要体现的是中国传统文化中的家国情怀,对家的依赖,“更能体现人类命运共同体的精神”于文无据。

3.科幻影片《流浪地球》的成功,对中国传统文化在新时代的传承和弘扬有何启示?请联系材料简要说明。

【答案】①文化的传承和弘扬既要体现中国特色,又需要有世界眼光,用世界语言讲中国故事。②文化的传承和弘扬需要坚守文化的内核,通过更丰富的形式,更易为大众接受的形式,产生潜移默化、润物无声的效果。③文化的传承和弘扬需要与时俱进,拥有现代眼光,借用现代科技等新手段,进行文化的创新和突破。

【方法归纳】

第一步:看标题,辨类型。仔细审读标题,分析正标题和副标题(或引标题和主标题)分别告诉了读者哪些信息,同时,根据标题可以辨析新闻类型,通过对标题意思的揣摩,还能辨出该文是人物新闻还是事件新闻,类型是消息还是通讯。

第二步:看导语,知轮廓。新闻的结构形式独特,正文部分一般由“导语、主体、背景、结尾”四部分组成。它打破了记叙事件的常规,不是根据事件发生、发展的时间顺序来安排层次段落,而是把最重要、最新鲜和最精彩的新闻事实放在开端,用一两个段落高度概括新闻事件的大概轮廓,这部分便是导语。由于导语对新闻事件起概括作用,涵盖了新闻最重要的信息,因而要对导语格外关注。

第三步:看正文,抓要素。正文部分一般是按照时间顺序详细地叙述新闻事件。仔细阅读正文,理清文章的脉络和顺序,可以找出新闻涉及的人物、时间、地点和事情的起因、发展、结果这六个要素,对这些要素用简练的语言进行综合,梳理出新闻事件的线索,可以对整个新闻事件有一个全面的了解。

第四步:读细节,析手法。新闻在记人或叙事时多运用富有表现力的语言,叙述、描写、抒情、议论等表达方式,烘托、借景抒情等文学手段,及比喻、拟人等修辞手法锤词炼句,且多对事件的环境、地点,人物的举止神态等细节做形象细致的刻画,以使所叙人或事更加真实、感人。这些是使新闻出彩的地方,具有丰富的表现力,要对这些细节和手法进行关注和分析。

第五步:看整体,挖主旨。对于新闻的考查,一般要超越新闻事件本身,多要求探究新闻蕴含的更深远的社会意义。新闻的探究题如“评价文本的主要观点和基本倾向”“评价文本产生的社会价值和影响”“探讨文本反映的人生价值和时代精神”,往往在这些地方设题,因而要格外关注,并用心咀嚼体味。

当记忆流经奥斯维辛

当历史的车轮压过奥斯维辛,听到的是男人的怒吼与女人的尖叫,看到的是母亲的哭泣与孩子的惊恐。而今,奥斯维辛的天空湛蓝而且透明,一排排高耸的建筑直插云霄,似要打破这里的宁静。

美文赏读

难道时间已将历史风化,坚忍的犹太民族已“一笑泯恩仇”。没有!不但犹太人没有忘记那曾经的苦难,德国人民也没有忘记。每当犹太纪念日那天,德国总理总是跪在营前,默默悔过。男儿跪地惊天动地,何况总理,而这又是为什么呢?因为他们没有忘记。

忘记历史就意味着背叛。任时间长河滚滚不息,他们没有忘记。犹太人没有忘记,因为他们知耻而后勇,于是在诺贝尔奖面前,他们经常是胜利者。德国人没有忘记,因为他们把昨日的罪过当作今日的教训,防止明日的错误。全世界人民都没有忘记,因为和平是我们每一个人的渴望。

时间不会使记忆风化,谁都不想让奥斯维辛的哥特式建筑真正打破世界的宁静,它只会作为我们的一个和平的标志,以示警钟长鸣。现在的犹太民族早得到了公正的对待,但他们也未曾将自己的历史忘掉,即使那是一段令人不堪回首的记忆。

古人云:“天地有正气,杂然赋流形,下则为河岳,上则为日星,于人曰浩然,佩乎塞苍溟。”犹太人正是凭着这一股浩然之气,将心中的愤怒转化成一股复兴民族的决心。不要以为不声不语的他们已将历史忘却,时间永远不会使一些记忆风化,就像叶延滨永远不会将荒野无灯的感触忘记一样,奥斯维辛也永不会将屈辱的历史遗忘,即使时间不断轮回。

那天,奥斯维辛警钟长鸣;那天,犹太人民饱含热泪;那天,记忆流经这和平的世界;那天,和平在向那极端的功利者和道貌岸然的战争者宣判。胜利的钟声会在和平者的心中响彻整个胸膛。

时间永远不会将奥斯维辛风化在记忆底层!

【精要赏析】在和平的时代里,更不能忘记历史的伤痕。不能忘记并不意味着永久地记住仇恨,而是为了记住和平的来之不易,为了使人类长久生活在和平的生活里。本文的作者高屋建瓴,深刻地揭示了奥斯维辛的历史意义。字里行间充溢着一种激情,深深地感染着每一位读者,令人久久不能忘怀。

【好书推荐】

郭晓畅《探究香港特别行政区与中央政府的关系》

人民日报《中英香港政权交接仪式在港隆重举行》