第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索 单元测试题及答案

文档属性

| 名称 | 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索 单元测试题及答案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 115.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-04-29 06:53:11 | ||

图片预览

文档简介

2020春部编版历史八下第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索及答案

第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

一、选择题

1、“一五”计划期间,我国对经济、文教卫生的基本建设投资达493亿元,超过计划15.3%,工业建设成就颇丰,1957年全国工业总产值达704亿元,一批过去非常薄弱的基础工业包括制造飞机、汽车、拖拉机、发电设备、冶金设备、重型和精密机器等新的工业部门,在我国建立起来了。这些成就( )

A.推进了城市文化和经济市场化的发展

B.践行了综合平衡中稳步前进的方针

C.为社会主义工业化奠定了初步基础

D.通过缩减文教卫生的基本建设投资到工业中

【答案】C

2、我国政府编制第一个五年计划的目的是

A.恢复和发展国民经济 B.有计划地进行社会主义建设

C.集中力量发展重工业 D.打退国民党反动派的进攻

【答案】B

3、新中国成立后,我国农村先后经历了土地改革,农业社会主义改造,人民

公社化运动、家庭联产承包责任制等几次大的政策调整。其中,使土地所有制性质由私有制转变为公有制的是( )

A.土地改革运动 B.农业社会主义改造

C.人民公社化运动 D.家庭联产承包责任制

【答案】B

4、中国共产党第八次全国代表大会是探索建设社会主义道路的良好开端。这次会议( )

A.正确分析了国内主要矛盾 B.制定了第一部社会主义类型的宪法

C.公布了过渡时期总路线 D.首次提出了和平共处五项原则

【答案】A

5、某次会议期间,广东省代表蔡廷锴说:“现在是真正的民主。人民有了各项权利,这是中国开天辟地以来第一次。”这次会议是( )

A.中共一大 B.中共二大

C.中共七大 D.第一届全国人民代表大会

【答案】D

6、1953年春,河南安阳一个村的党支部支书表示:“我是共产党员,家里再困难,三天不吃饭,也要领导大家把社办下去,绝不向困难低头!”他说的“社”是指( )

A. 人民公社 B. 农业生产合作社

C. 农村信用社 D.农村供销社

【答案】B

7、下列关于中共八大的叙述,正确的是( )

①全国人民的主要任务是集中力量发展社会生产力 ②通过了第一部《中华人民共和国宪法》 ③是对社会主义道路的一次重要探索 ④提出的路线和许多正确意见未能在实践中坚持下去

A.①②④ B.①②③ C.①③④ D.②③④

【答案】C

8、下面是来自不同地区的四个人的对话,其中正确的是( )

A.西藏人说:“一直到20世纪60年代,我们那里才有了通向外地的公路。”

B.武汉人说:“我外公第一次走在武汉长江大桥上是在1951年。”

C.长春人说:“我爷爷1956年在长春亲眼见证了我国第一辆汽车的下线过程。”

D.鞍山人说:“我为我的家乡出现中国第一个制造机床的工厂而骄傲。”

【答案】C

9、下列图示反映的历史事件是( )

A. “一五”计划的完成 B. 三大改造的基本完成

C. “大跃进” D.人民公社化运动

【答案】B

10、1958年,中共中央提出“工业以钢为纲”,号召一切部门都要为钢铁生产“停车让路”,支援大炼钢铁,为了炼钢,人们砸铁锅收废铁,甚至拆下钢窗铁门作原材料。这一现象反映的是( )

A.三大改造的基本完成 B.第一个五年计划的实施

C.“大跃进”运动 D.人民公社化运动

【答案】C

11、申纪兰是全国唯一的第一至第十三届全国人大代表。当记者问她六十多年来当代表的感受时,她说:“1954年上北京的时候,我感到光荣。”1954年她来北京的主要任务是( )

A.讨论社会主义道路的探索问题 B.参与制定“一五”计划

C.参加开国大典 D.参与制定共和国第一部宪法

【答案】D

12、小东说:“我的祖籍是湖南,太爷爷、爷爷都在湖南出生。太爷爷那一代还是非常富有的。之后,国家搞公私合营,家庭财产就没了。”从这段话可以判断,小东的“太爷爷”的身份可能是( )

A. 农民 B. 手工业者 C. 海外华侨 D.民族资本家

【答案】D

13、“花生壳,圆又长,两头相隔十几丈,五百个人抬起来,我们坐上游东海。”这是20世纪五十年代中国某地区农民的劳动号子。如果将上述劳动号子作为史料,可以用来印证( )

A.“一五”计划的超额完成 B.“大跃进”运动中的浮夸风

C.人民公社欣欣向荣的气象 D.“文化大革命”的严重错误

【答案】B

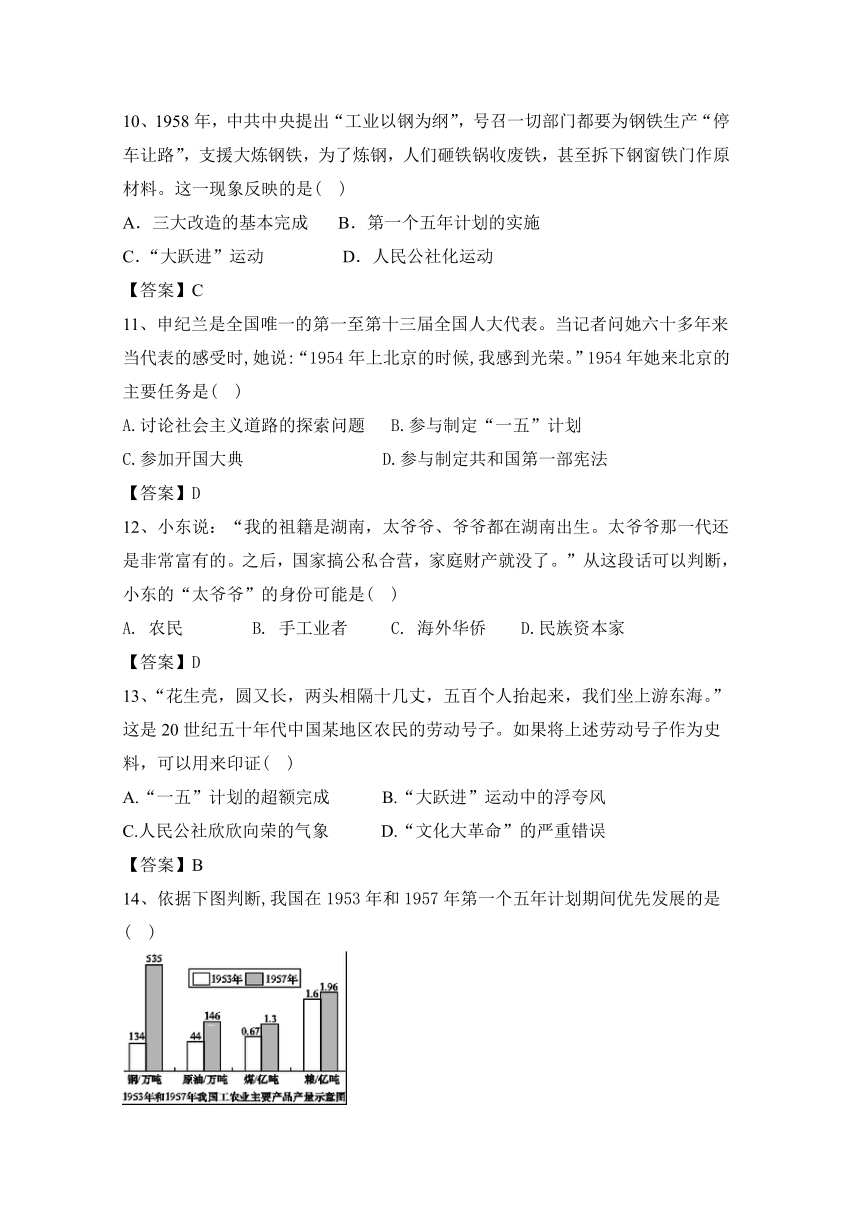

14、依据下图判断,我国在1953年和1957年第一个五年计划期间优先发展的是( )

A.重工业 B.轻工业

C.农业 D.手工业

【答案】A

15、在对资本主义工商业进行社会主义改造的过程中,国家对资本家占有的生产资料实行的政策是( )

A. 自愿互利 B. 全部没收 C. 赎买 D.劳资两利

【答案】C

16、1962年1月27日,刘少奇在扩大的中央工作会议上的讲话中说:“过去我们经常把缺点、错误和成绩比之于一个指头和九个指头的关系……我到湖南的一个地方,农民说是‘三分天灾,七分人祸’。”“七分人祸”是指( )

A.农业合作化运动 B.家庭联产承包责任制

C.“文化大革命” D.“大跃进”和人民公社化运动

【答案】D

二、非选择题

1、中华人民共和国建立后,强国富民成为时代的主题。阅读下列材料,回答问题。

材料一现在我们能造什么?能造桌子椅子,能造茶碗茶壶,能种粮食,还能磨成面粉,还能造纸,但是,一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造。

——毛泽东

材料二

材料三

材料四1957年,我国就业的职工(主要指在工厂、学校、医院等单位工作的劳动者)人数达到3 205万人,比1949年增加1 570余万人,增长率约为96%;同年,全国就业的女职工人数达到 328.6 万人,比 1949 年增加 268万人,增长率约为442%。

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳我国“一五”计划实施的背景。

(2)材料二表明“一五”计划期间我国国民经济投资的重点是什么?请你列举“一五”计划中该部门取得的成就一例。

(3)材料三反映我国“一五”计划取得了重大成就。结合所学知识指出,“一五”计划取得巨大成就的原因有哪些?

(4)结合材料四和所学知识回答:20世纪50年代中后期,我国劳动者就业具有什么特点?促进劳动者就业的有利因素是什么?

(5)综合上述材料指出,“一五”计划的超额完成有何重大历史意义?

【答案】(1)背景:我国的工业水平很低,工业基础薄弱。

(2)重点:重工业。举例:鞍山钢铁公司无缝钢管厂等三大工程建成投产;长春第一汽车制造厂生产出第一辆汽车;第一架喷气式飞机试制成功;沈阳第一机床厂建成投产;等等。

(3)原因:中华人民共和国的成立为“一五”计划奠定了政治基础;土地改革为我国工业化建设准备了条件;抗美援朝的胜利创造了安定的建设环境;等等。

(4)特点:就业人数增加;女职工就业人数增长幅度大;人民多在工厂、学校、医院等单位就业。有利因素:党和政府重视人民的就业;第一个五年计划的实施;大规模经济建设的开展;国家对教育、医疗等民生事业的重视;第一部《中华人民共和国宪法》的颁布,保障了妇女的合法权益;等等。

(5)历史意义:我国开始改变工业落后的面貌,向社会主义工业化迈进,促进了国民就业。

2、善于总结经验和教训,是人类历史不断向前发展的动力。在社会主义探索时期,我们取得了重大成就,但也出现了重大失误。阅读材料,回答问题。

材料一 1953年,中国共产党提出了我国过渡时期的总路线。为了贯彻过渡时期的总路线,党和政府制定了发展国民经济的第一个五年计划,领导全国人民有计划地进行大规模的经济建设。到1957年底,第一个五年计划超额完成。同1952年相比,工业总产值增长128%,农业总产值增长25%,钢产量增长近3倍。同时期,我国进行了对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造。

材料二 1958年8月,报纸上提出了“人有多大胆,地有多大产”的口号……在炼钢原料缺乏的情况下,群众只好把家中的铁器和做饭用的铁锅投进小高炉……

材料三 山东红旗人民公社办的公共食堂,将野菜和红薯那样的粗食,精心烹调成“山珍海味”,已经做到一个月九十顿饭顿顿不重样。

——《人民日报》(1958年11月)

材料四 实践证明,“文化大革命”不是也不可能是任何意义上的革命或社会进步。它根本不是乱了敌人,而是乱了自己……历史已判明,“文化大革命”是一场由领导者错误发动,被反革命集团利用,给党、国家和各族人民带来严重灾难的内乱。

——《中共中央关于建国以来党的若干历史问题的决议

(1)根据材料一,结合所学知识,指出“一五”计划的基本任务是集中力量发展哪一行业?材料一中“对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造”的实质是什么?

(2)材料二反映了什么历史事件?这一历史事件为以后经济建设提供哪些教训?

(3)材料三反映哪一历史事件?1958年我国为什么会出现这种“左”的错误?

(4)据材料四,指出“文化大革命”是一场什么性质的运动?以史为鉴,说说“文化大革命”这段沉重历史给我们的启示有哪些。

【答案】(1)①重工业。②实质:把生产资料私有制改造为社会主义公有制。

(2)①“大跃进”运动。

②教训:经济建设要从国情出发,不能急于求成;要尊重经济规律等。

(3)①人民公社化运动。

②对国情认识不足;缺乏经验,急于求成;忽视客观的经济规律。

4)性质:“文化大革命”是一场由领导者错误发动,被反革命集团利用,给党、国家和各族人民带来严重灾难的内乱。启示:坚决反对个人崇拜;加强社会主义民主法制建设;必须以经济建设为中心等。

第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

一、选择题

1、“一五”计划期间,我国对经济、文教卫生的基本建设投资达493亿元,超过计划15.3%,工业建设成就颇丰,1957年全国工业总产值达704亿元,一批过去非常薄弱的基础工业包括制造飞机、汽车、拖拉机、发电设备、冶金设备、重型和精密机器等新的工业部门,在我国建立起来了。这些成就( )

A.推进了城市文化和经济市场化的发展

B.践行了综合平衡中稳步前进的方针

C.为社会主义工业化奠定了初步基础

D.通过缩减文教卫生的基本建设投资到工业中

【答案】C

2、我国政府编制第一个五年计划的目的是

A.恢复和发展国民经济 B.有计划地进行社会主义建设

C.集中力量发展重工业 D.打退国民党反动派的进攻

【答案】B

3、新中国成立后,我国农村先后经历了土地改革,农业社会主义改造,人民

公社化运动、家庭联产承包责任制等几次大的政策调整。其中,使土地所有制性质由私有制转变为公有制的是( )

A.土地改革运动 B.农业社会主义改造

C.人民公社化运动 D.家庭联产承包责任制

【答案】B

4、中国共产党第八次全国代表大会是探索建设社会主义道路的良好开端。这次会议( )

A.正确分析了国内主要矛盾 B.制定了第一部社会主义类型的宪法

C.公布了过渡时期总路线 D.首次提出了和平共处五项原则

【答案】A

5、某次会议期间,广东省代表蔡廷锴说:“现在是真正的民主。人民有了各项权利,这是中国开天辟地以来第一次。”这次会议是( )

A.中共一大 B.中共二大

C.中共七大 D.第一届全国人民代表大会

【答案】D

6、1953年春,河南安阳一个村的党支部支书表示:“我是共产党员,家里再困难,三天不吃饭,也要领导大家把社办下去,绝不向困难低头!”他说的“社”是指( )

A. 人民公社 B. 农业生产合作社

C. 农村信用社 D.农村供销社

【答案】B

7、下列关于中共八大的叙述,正确的是( )

①全国人民的主要任务是集中力量发展社会生产力 ②通过了第一部《中华人民共和国宪法》 ③是对社会主义道路的一次重要探索 ④提出的路线和许多正确意见未能在实践中坚持下去

A.①②④ B.①②③ C.①③④ D.②③④

【答案】C

8、下面是来自不同地区的四个人的对话,其中正确的是( )

A.西藏人说:“一直到20世纪60年代,我们那里才有了通向外地的公路。”

B.武汉人说:“我外公第一次走在武汉长江大桥上是在1951年。”

C.长春人说:“我爷爷1956年在长春亲眼见证了我国第一辆汽车的下线过程。”

D.鞍山人说:“我为我的家乡出现中国第一个制造机床的工厂而骄傲。”

【答案】C

9、下列图示反映的历史事件是( )

A. “一五”计划的完成 B. 三大改造的基本完成

C. “大跃进” D.人民公社化运动

【答案】B

10、1958年,中共中央提出“工业以钢为纲”,号召一切部门都要为钢铁生产“停车让路”,支援大炼钢铁,为了炼钢,人们砸铁锅收废铁,甚至拆下钢窗铁门作原材料。这一现象反映的是( )

A.三大改造的基本完成 B.第一个五年计划的实施

C.“大跃进”运动 D.人民公社化运动

【答案】C

11、申纪兰是全国唯一的第一至第十三届全国人大代表。当记者问她六十多年来当代表的感受时,她说:“1954年上北京的时候,我感到光荣。”1954年她来北京的主要任务是( )

A.讨论社会主义道路的探索问题 B.参与制定“一五”计划

C.参加开国大典 D.参与制定共和国第一部宪法

【答案】D

12、小东说:“我的祖籍是湖南,太爷爷、爷爷都在湖南出生。太爷爷那一代还是非常富有的。之后,国家搞公私合营,家庭财产就没了。”从这段话可以判断,小东的“太爷爷”的身份可能是( )

A. 农民 B. 手工业者 C. 海外华侨 D.民族资本家

【答案】D

13、“花生壳,圆又长,两头相隔十几丈,五百个人抬起来,我们坐上游东海。”这是20世纪五十年代中国某地区农民的劳动号子。如果将上述劳动号子作为史料,可以用来印证( )

A.“一五”计划的超额完成 B.“大跃进”运动中的浮夸风

C.人民公社欣欣向荣的气象 D.“文化大革命”的严重错误

【答案】B

14、依据下图判断,我国在1953年和1957年第一个五年计划期间优先发展的是( )

A.重工业 B.轻工业

C.农业 D.手工业

【答案】A

15、在对资本主义工商业进行社会主义改造的过程中,国家对资本家占有的生产资料实行的政策是( )

A. 自愿互利 B. 全部没收 C. 赎买 D.劳资两利

【答案】C

16、1962年1月27日,刘少奇在扩大的中央工作会议上的讲话中说:“过去我们经常把缺点、错误和成绩比之于一个指头和九个指头的关系……我到湖南的一个地方,农民说是‘三分天灾,七分人祸’。”“七分人祸”是指( )

A.农业合作化运动 B.家庭联产承包责任制

C.“文化大革命” D.“大跃进”和人民公社化运动

【答案】D

二、非选择题

1、中华人民共和国建立后,强国富民成为时代的主题。阅读下列材料,回答问题。

材料一现在我们能造什么?能造桌子椅子,能造茶碗茶壶,能种粮食,还能磨成面粉,还能造纸,但是,一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造。

——毛泽东

材料二

材料三

材料四1957年,我国就业的职工(主要指在工厂、学校、医院等单位工作的劳动者)人数达到3 205万人,比1949年增加1 570余万人,增长率约为96%;同年,全国就业的女职工人数达到 328.6 万人,比 1949 年增加 268万人,增长率约为442%。

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳我国“一五”计划实施的背景。

(2)材料二表明“一五”计划期间我国国民经济投资的重点是什么?请你列举“一五”计划中该部门取得的成就一例。

(3)材料三反映我国“一五”计划取得了重大成就。结合所学知识指出,“一五”计划取得巨大成就的原因有哪些?

(4)结合材料四和所学知识回答:20世纪50年代中后期,我国劳动者就业具有什么特点?促进劳动者就业的有利因素是什么?

(5)综合上述材料指出,“一五”计划的超额完成有何重大历史意义?

【答案】(1)背景:我国的工业水平很低,工业基础薄弱。

(2)重点:重工业。举例:鞍山钢铁公司无缝钢管厂等三大工程建成投产;长春第一汽车制造厂生产出第一辆汽车;第一架喷气式飞机试制成功;沈阳第一机床厂建成投产;等等。

(3)原因:中华人民共和国的成立为“一五”计划奠定了政治基础;土地改革为我国工业化建设准备了条件;抗美援朝的胜利创造了安定的建设环境;等等。

(4)特点:就业人数增加;女职工就业人数增长幅度大;人民多在工厂、学校、医院等单位就业。有利因素:党和政府重视人民的就业;第一个五年计划的实施;大规模经济建设的开展;国家对教育、医疗等民生事业的重视;第一部《中华人民共和国宪法》的颁布,保障了妇女的合法权益;等等。

(5)历史意义:我国开始改变工业落后的面貌,向社会主义工业化迈进,促进了国民就业。

2、善于总结经验和教训,是人类历史不断向前发展的动力。在社会主义探索时期,我们取得了重大成就,但也出现了重大失误。阅读材料,回答问题。

材料一 1953年,中国共产党提出了我国过渡时期的总路线。为了贯彻过渡时期的总路线,党和政府制定了发展国民经济的第一个五年计划,领导全国人民有计划地进行大规模的经济建设。到1957年底,第一个五年计划超额完成。同1952年相比,工业总产值增长128%,农业总产值增长25%,钢产量增长近3倍。同时期,我国进行了对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造。

材料二 1958年8月,报纸上提出了“人有多大胆,地有多大产”的口号……在炼钢原料缺乏的情况下,群众只好把家中的铁器和做饭用的铁锅投进小高炉……

材料三 山东红旗人民公社办的公共食堂,将野菜和红薯那样的粗食,精心烹调成“山珍海味”,已经做到一个月九十顿饭顿顿不重样。

——《人民日报》(1958年11月)

材料四 实践证明,“文化大革命”不是也不可能是任何意义上的革命或社会进步。它根本不是乱了敌人,而是乱了自己……历史已判明,“文化大革命”是一场由领导者错误发动,被反革命集团利用,给党、国家和各族人民带来严重灾难的内乱。

——《中共中央关于建国以来党的若干历史问题的决议

(1)根据材料一,结合所学知识,指出“一五”计划的基本任务是集中力量发展哪一行业?材料一中“对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造”的实质是什么?

(2)材料二反映了什么历史事件?这一历史事件为以后经济建设提供哪些教训?

(3)材料三反映哪一历史事件?1958年我国为什么会出现这种“左”的错误?

(4)据材料四,指出“文化大革命”是一场什么性质的运动?以史为鉴,说说“文化大革命”这段沉重历史给我们的启示有哪些。

【答案】(1)①重工业。②实质:把生产资料私有制改造为社会主义公有制。

(2)①“大跃进”运动。

②教训:经济建设要从国情出发,不能急于求成;要尊重经济规律等。

(3)①人民公社化运动。

②对国情认识不足;缺乏经验,急于求成;忽视客观的经济规律。

4)性质:“文化大革命”是一场由领导者错误发动,被反革命集团利用,给党、国家和各族人民带来严重灾难的内乱。启示:坚决反对个人崇拜;加强社会主义民主法制建设;必须以经济建设为中心等。

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化