秋水[上学期]

图片预览

文档简介

教学内容:秋水

这是一篇借事说理,寓理于事的寓言故事,以河神见海神为喻,说明了个人的见识是有限的,大小都是相对的,告诫人们不能囿于闻见而骄傲自大。课文通俗易懂,耐人寻味。为了更好地放眼世界,审视自我,得到借鉴,让我们共同步入课文的学习——

1.反复诵读,疏通课文大意,并当堂成诵。

2.学习并积累重点词语。

3.在熟读、背诵的基础上,理解、体会课文蕴涵的深刻哲理。

走近作者

一、作者简介

庄子(约前369—前286),名周,战国中期宋国蒙(今河南商丘)人,道家学派的重要代表人物,与老子被世人并称为“老庄”。庄子既是一位著名的思想家,又是一位杰出的文学家。

二、作品信息

1.《庄子》一书共三十三篇。内篇七篇,大体上是庄子的手笔;外篇、杂篇可能是庄子的门人或庄子学派的人写的。此书是研究战国时期道家学派思想最重要的文献。

《庄子》的文章想象力很丰富,文笔变化多端,具有浓厚的浪漫主义色彩;以机智幽默见长,又包含很多寓言故事,常借寓言故事来说明哲理和表达人生感受。文章的声调音节也十分和谐,对后世文学创作有很大影响。

2.《秋水》是《庄子》中的一个长篇,用篇首的两个字“秋水”作为篇名(课文仅选了《秋水》的开篇部分),中心是讨论人怎样去认识外物。《秋水》主要是通过寓言,阐述庄子相对主义的认识论,强调认识事物的复杂性。《秋水》整篇过分强调事物变化的不定因素,未能揭示出认知过程中相对与绝对间的辩证关系,很容易导向不可知论,认为最终仍只能顺物自化,返归无为,这又是消极的。

融入文本

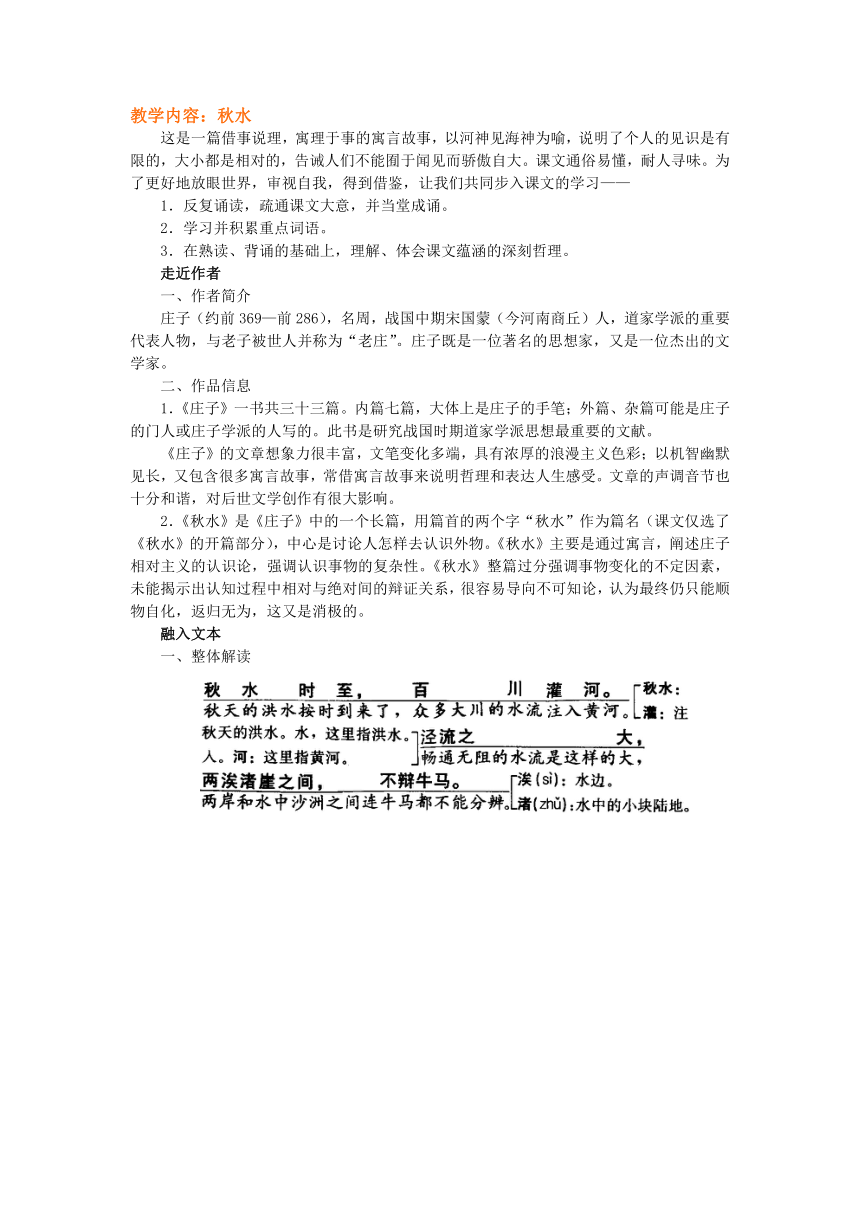

一、整体解读

主要写黄河的壮阔和河伯的骄傲自满。

“百川灌河”极言黄河之雄伟、壮观。“江流之大”再次极言主流的水势之大,之汹涌。“两渚崖之间,不辨牛马”,一幅气势汹涌澎湃、壮观的黄河图就呈现在我们面前。一个“天下”,一个“尽”就使河神狂妄自大,骄傲自满的形象跃然纸上。

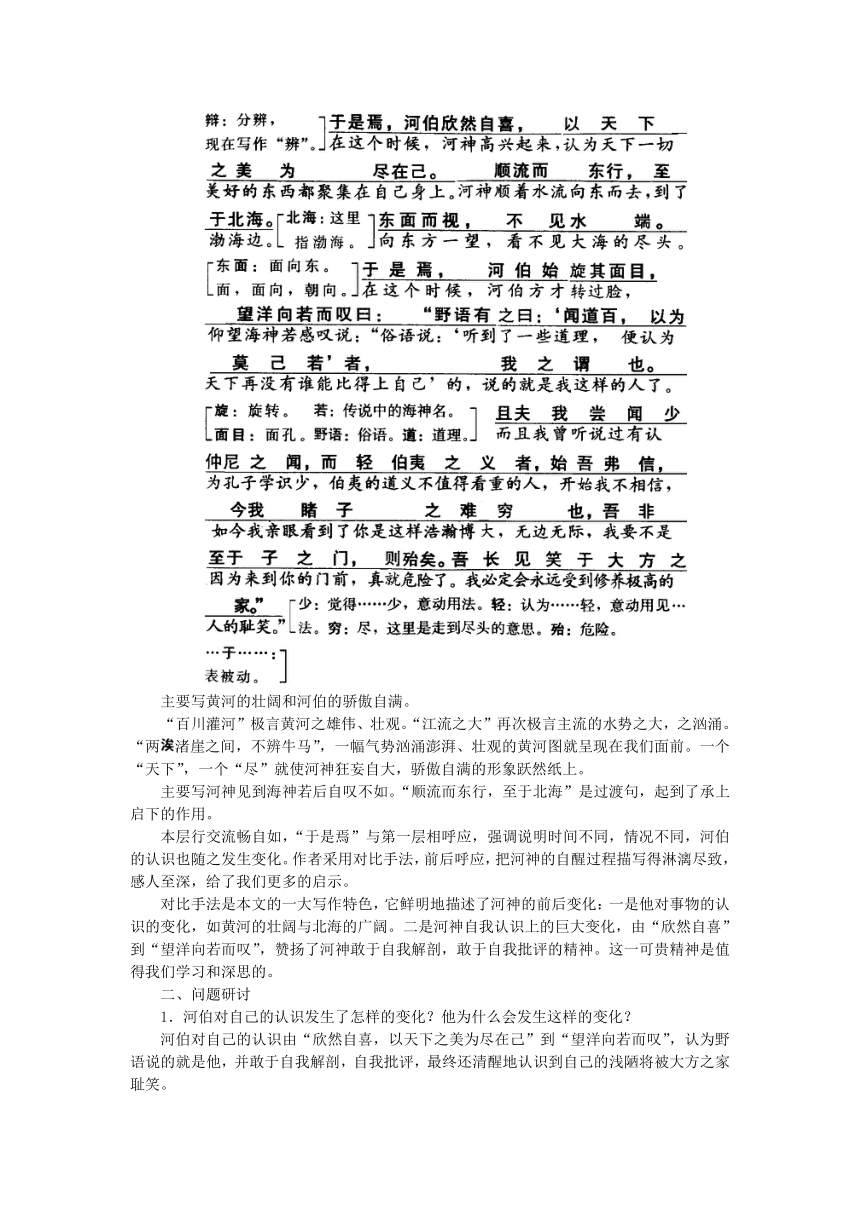

主要写河神见到海神若后自叹不如。“顺流而东行,至于北海”是过渡句,起到了承上启下的作用。

本层行交流畅自如,“于是焉”与第一层相呼应,强调说明时间不同,情况不同,河伯的认识也随之发生变化。作者采用对比手法,前后呼应,把河神的自醒过程描写得淋漓尽致,感人至深,给了我们更多的启示。

对比手法是本文的一大写作特色,它鲜明地描述了河神的前后变化:一是他对事物的认识的变化,如黄河的壮阔与北海的广阔。二是河神自我认识上的巨大变化,由“欣然自喜”到“望洋向若而叹”,赞扬了河神敢于自我解剖,敢于自我批评的精神。这一可贵精神是值得我们学习和深思的。

二、问题研讨

1.河伯对自己的认识发生了怎样的变化?他为什么会发生这样的变化?

河伯对自己的认识由“欣然自喜,以天下之美为尽在己”到“望洋向若而叹”,认为野语说的就是他,并敢于自我解剖,自我批评,最终还清醒地认识到自己的浅陋将被大方之家耻笑。

他的认识变化的原因在于:一是他看到了壮阔的北海,有感而发;二是他善于将黄河与北海作比较,将自己与海神作比较,在比较中看到自己的不足。更难能可贵的是,他具有勇于自我批评的精神。

2.你是怎样理解这篇寓言的?说说你从中受到的启发。

课文以河神见海神为寓,说明个人的见识是有限的,经过比较就会显示自己的不足;如果骄傲自满,就难免贻笑大方。此题目的在于鼓励同学们充分发挥联想和想象力,畅谈自己的体会。

3.《秋水》全篇文章都在设喻,那么从贻笑大方、望洋兴叹两则成语中,从整个故事中你有什么收获?

甲生:我有两点收获。我明白了人应怎样去认识事物,《秋水》强调了认识事物的复杂性。我还明白了骄傲自满会束缚我们前进的步伐。

乙生:我也有两点收获。第一,只有站得高,才能看得远,河伯就是顺流而东行,望到了无边无际的大海才深深感到了自己的不足。第二,在限定的环境中,人的认识是非常有限的,就如河伯,他面对黄河,觉得天下美景全在自己这里,见到大海后,他才由衷地自叹不如。这就告诉我们,必须不断地超越自己,才会有所发展。

丙生:我有三点收获。第一,人贵有自知之明。第二,知耻近乎勇。第三,谦受益,满招损。

丁生:我也有三点收获。第一,克服主观主义,防止片面性。第二,自大由于无知。第三,有比较才有鉴别。

师评:同学们的回答都有自己的见解,对于一个事物,我们的认识也应该是多样的。本文虽短小,却富有哲理,河伯面对海神的那番感叹,不能不引起我们的深思。“今我睹子之难穷也,吾非至于子之门,则殆矣。吾长见笑于大方之家。”河伯的自责与忧虑给我们以深刻的启示,我们应该开拓自己的视野,勇于创新,超越自我。

三、名句鉴赏

1.河伯始旋其面目,望洋向若而叹。

面对广阔的北海,河伯心灵受到了强烈的震动。这是河伯敢于自责,有感而发的真切的描写。

2.吾长见笑于大方之家。

这是河伯自醒的可贵之处。他认为自己的狂妄自大、盲目浅薄之处将被大方之家耻笑。这一点也是我们读者应当学习和借鉴的。

四、靓点点击

1.课文通篇设喻,把较为深刻的道理寄于简单浅显的事情里,易读易懂易记,形象生动,把读者带入文中的人生哲理之中,激发读者自醒和思考。

2.本文结构严谨,前后呼应;运用对比手法,揭示人物的内心变化,促人思考和奋进。

五、文言知识

1.通假字

①泾流之大(“泾”通“径”,指河的宽度。)

②不辩牛马(“辩”通“辨”。)

2.一词多义

3.词类活用

①东面而视(东,名词做状语。向东面。)

②轻伯夷之义(轻,形容词做动词,轻视。)

4.古今异义

①百川灌河(河,黄河,今义泛指河流。)

②吾长见笑于大方之家。(方,道。今义常用于“方向”、“四方”等。)

5.古汉语句式

①判断句:

我之谓也(“也”表判断。句意:说的就是我这种人啊。)

②倒装句:

以为莫己若者(否定句宾语前置句。句意是:自以为没有能及得上自己的人。)

③被动句:

吾长见笑于大方之家(“见”表被动。句意:我将长久被深明大义的人笑话。)

体验活动

请同学们静下心来,认真阅读荀子的“不登高山,不知天之高也;不临深谷,不知地之厚也”这句话,体会其含意。

假人之长,以补其短

物固莫不有长,莫不有短,人亦然。故善学者假人之长,以补其短……无丑不能,无恶不知。丑不能,恶不知,病矣;不丑不能,不恶不知,尚矣。虽桀、纣犹有可畏可取者,而况于贤者乎?

【注】 假:借、凭借、依靠。丑:羞耻。病:错误。

闻一而知十

子谓子贡曰:“汝与回也熟愈?”对曰:“赐也何敢望回?回也闻一以知十,赐也闻一以知二。”子曰:“弗如也,吾与汝,弗如也。”

(选自《论语·公冶长》)

【注】 望:比。与:赞同、同意。

练习全解

一、阅读课文,回答下列问题。

1.河伯对自己的认识发生了怎样的变化?他为什么会发生这样的变化?

河伯对自己的认识由“欣然自喜,以天下之美为尽在己”到“望洋向若而叹”认为野语说的就是他,并严格剖析了自己,无情地批评了自己,最终还清醒地认识到,自己的浅陋将长久地被大方之家耻笑。他的认识发生变化的原因在于他看到了北海的壮阔,此其一;其二,他善于将黄河与北海作比较,将自己与海神作比较,在比较中看到自己的不足;最后,更难能可贵的是他具有勇于自我批评的精神。

2.你是怎么理解这篇寓言的?说说你从中受到的启发。

课文以河神见海神为喻,说明个人的见识有限,经过比较,就会显示出自己的不足,如果骄傲自满,就难免贻笑大方。可在此认识的基础上充分联想、畅谈自己的体会。

二、把下列句子翻译成白话文。

1.于是焉,河伯欣然自喜,以天下之美为尽在己。

在这个时候,河神乐滋滋地高兴起来,他认为天下一切美好的东西全都聚集在自己身上。

2.于是焉,河伯始旋其面目,望洋向若而叹。

在这个时候,河神才转过脸来,对着海神若仰首慨叹。

3.“闻道百,以为莫己若”者,我之谓也。

“听到了上百条道理,便认为天下再没有谁能比得上自己”的,说的就是我这样的人了。

4.吾长见笑于大方之家。

我必定会永远受到修养极高的人的取笑。

自主实践

一、语言实践

1.给下列粗体字注音。

(1)泾( )流之大 (2)两( )渚( )崖之间

(3)始吾弗( )信 (4)则殆( )矣

2.解释下列各句中粗体字的含义。

(1)秋水时至 (2)不辩牛马

(3)不见水端 (4)河伯始旋

(5)我尝闻少仲尼之闻 (6)而轻伯夷之义者

3.翻译下列句子。

(1)于是焉,河伯欣然自喜,以天下之美为尽在己。

(2)于是焉,河伯始旋其面目,望洋向若而叹。

(3)“闻道百,以为莫己若”者,我之谓也。

(4)吾长见笑于大方之家。

二、阅读实践

(一)

顺流而东行,至于北海。东面而视,不见水端。于是焉,河伯始旋其面目,望洋向若而叹曰:“野语有之曰:‘闻道百,以为莫己若’者,我之谓也。且夫我尝闻少仲尼之闻,而轻伯夷之义者,始吾弗信,今我睹子之难穷也,吾非至于子之门,则殆矣。吾长见笑于大方之家。”

4.“顺流而东行,至于北海”在课文结构上的作用是 。

5.强调说明由于情况不同、时间不同,而导致河伯的认识也不同的句子是 。

6.河伯望洋兴叹的一番话包括哪三层意思?

7.本文通过河神见海神的寓言说明的哲理是什么?

(二)

坎井之蛙谓东海之鳖曰:“吾乐与(通“欤”)!出跳梁乎井干之上,入休乎缺甃(zhòu)之崖;赴水则接腋持颐,蹶泥则没足灭跗(fū)。还鈒(sà)蟹与蝌斗(通“蚪”)莫吾能若也!且夫擅一壑之水,而跨纟俞 坎井之乐,此亦至矣。夫子奚不时来入观乎?”

东海之鳖,左足未入,而右膝已絷矣。于是逡巡而却,告之海曰:“夫千里之远,不足以举其大;千仞之高,不足以极其深。……”

于是坎井之蛙闻之,适适然惊,规规然自失也。

8.文段所描写的坎井之蛙与秋水中“以天下之美为尽在己”的河伯有什么相同之处?请认真体会。

9.坎井之蛙与河伯在对事物的认识上有什么不同之处?你能说说吗?

参考答案

1.(1)jīng (2)sì zhǔ (3)fú (4)dài

2.(1)按时。(2)分辨,现在写作“辨”。(3)尽头。(4)旋转,掉转。(5)学问。(6)认为……轻。

3.(1)在这个时候,河神高兴起来,认为天下一切美好的东西全都聚集在自己身上。(2)在这个时候,河神方才转过脸来,对着海神若仰首慨叹。(3)“听到了上百个道理,便认为天下再没有谁能比得上自己”的,说的就是我这样的人了。(4)我必定会永远受到修养极高的人的耻笑。

4.承上启下的过渡句

5.于是焉……

6.(1)引俗语“闻道百,以为莫己若”,批评自己“以天下之美为尽在己”的狂妄自大。(2)用自己曾经不相信“少仲尼之闻,而轻伯夷之义者”,批评自己的盲目自大。(3)河伯最终认识到自己的浅陋将长久地被大方之家耻笑。

7.个人的见识是有限的,大小都是相对的,告诫人们不能囿于闻见而骄傲自大。

8.在见识有限的情况下,盲目自满、自大,目光短浅,认识浅薄。

9.坎井之蛙缺乏对自己的审视和自我的解剖,在通过鳖的劝说和分析后才认识到自我的空虚。而河伯当时间、情况发生变化时,就能自己认识和发现自身的不足,并敢于自我解剖和自我批评。但两人最终都能对自己有一个明确的认识是值得我们学习和肯定的。

这是一篇借事说理,寓理于事的寓言故事,以河神见海神为喻,说明了个人的见识是有限的,大小都是相对的,告诫人们不能囿于闻见而骄傲自大。课文通俗易懂,耐人寻味。为了更好地放眼世界,审视自我,得到借鉴,让我们共同步入课文的学习——

1.反复诵读,疏通课文大意,并当堂成诵。

2.学习并积累重点词语。

3.在熟读、背诵的基础上,理解、体会课文蕴涵的深刻哲理。

走近作者

一、作者简介

庄子(约前369—前286),名周,战国中期宋国蒙(今河南商丘)人,道家学派的重要代表人物,与老子被世人并称为“老庄”。庄子既是一位著名的思想家,又是一位杰出的文学家。

二、作品信息

1.《庄子》一书共三十三篇。内篇七篇,大体上是庄子的手笔;外篇、杂篇可能是庄子的门人或庄子学派的人写的。此书是研究战国时期道家学派思想最重要的文献。

《庄子》的文章想象力很丰富,文笔变化多端,具有浓厚的浪漫主义色彩;以机智幽默见长,又包含很多寓言故事,常借寓言故事来说明哲理和表达人生感受。文章的声调音节也十分和谐,对后世文学创作有很大影响。

2.《秋水》是《庄子》中的一个长篇,用篇首的两个字“秋水”作为篇名(课文仅选了《秋水》的开篇部分),中心是讨论人怎样去认识外物。《秋水》主要是通过寓言,阐述庄子相对主义的认识论,强调认识事物的复杂性。《秋水》整篇过分强调事物变化的不定因素,未能揭示出认知过程中相对与绝对间的辩证关系,很容易导向不可知论,认为最终仍只能顺物自化,返归无为,这又是消极的。

融入文本

一、整体解读

主要写黄河的壮阔和河伯的骄傲自满。

“百川灌河”极言黄河之雄伟、壮观。“江流之大”再次极言主流的水势之大,之汹涌。“两渚崖之间,不辨牛马”,一幅气势汹涌澎湃、壮观的黄河图就呈现在我们面前。一个“天下”,一个“尽”就使河神狂妄自大,骄傲自满的形象跃然纸上。

主要写河神见到海神若后自叹不如。“顺流而东行,至于北海”是过渡句,起到了承上启下的作用。

本层行交流畅自如,“于是焉”与第一层相呼应,强调说明时间不同,情况不同,河伯的认识也随之发生变化。作者采用对比手法,前后呼应,把河神的自醒过程描写得淋漓尽致,感人至深,给了我们更多的启示。

对比手法是本文的一大写作特色,它鲜明地描述了河神的前后变化:一是他对事物的认识的变化,如黄河的壮阔与北海的广阔。二是河神自我认识上的巨大变化,由“欣然自喜”到“望洋向若而叹”,赞扬了河神敢于自我解剖,敢于自我批评的精神。这一可贵精神是值得我们学习和深思的。

二、问题研讨

1.河伯对自己的认识发生了怎样的变化?他为什么会发生这样的变化?

河伯对自己的认识由“欣然自喜,以天下之美为尽在己”到“望洋向若而叹”,认为野语说的就是他,并敢于自我解剖,自我批评,最终还清醒地认识到自己的浅陋将被大方之家耻笑。

他的认识变化的原因在于:一是他看到了壮阔的北海,有感而发;二是他善于将黄河与北海作比较,将自己与海神作比较,在比较中看到自己的不足。更难能可贵的是,他具有勇于自我批评的精神。

2.你是怎样理解这篇寓言的?说说你从中受到的启发。

课文以河神见海神为寓,说明个人的见识是有限的,经过比较就会显示自己的不足;如果骄傲自满,就难免贻笑大方。此题目的在于鼓励同学们充分发挥联想和想象力,畅谈自己的体会。

3.《秋水》全篇文章都在设喻,那么从贻笑大方、望洋兴叹两则成语中,从整个故事中你有什么收获?

甲生:我有两点收获。我明白了人应怎样去认识事物,《秋水》强调了认识事物的复杂性。我还明白了骄傲自满会束缚我们前进的步伐。

乙生:我也有两点收获。第一,只有站得高,才能看得远,河伯就是顺流而东行,望到了无边无际的大海才深深感到了自己的不足。第二,在限定的环境中,人的认识是非常有限的,就如河伯,他面对黄河,觉得天下美景全在自己这里,见到大海后,他才由衷地自叹不如。这就告诉我们,必须不断地超越自己,才会有所发展。

丙生:我有三点收获。第一,人贵有自知之明。第二,知耻近乎勇。第三,谦受益,满招损。

丁生:我也有三点收获。第一,克服主观主义,防止片面性。第二,自大由于无知。第三,有比较才有鉴别。

师评:同学们的回答都有自己的见解,对于一个事物,我们的认识也应该是多样的。本文虽短小,却富有哲理,河伯面对海神的那番感叹,不能不引起我们的深思。“今我睹子之难穷也,吾非至于子之门,则殆矣。吾长见笑于大方之家。”河伯的自责与忧虑给我们以深刻的启示,我们应该开拓自己的视野,勇于创新,超越自我。

三、名句鉴赏

1.河伯始旋其面目,望洋向若而叹。

面对广阔的北海,河伯心灵受到了强烈的震动。这是河伯敢于自责,有感而发的真切的描写。

2.吾长见笑于大方之家。

这是河伯自醒的可贵之处。他认为自己的狂妄自大、盲目浅薄之处将被大方之家耻笑。这一点也是我们读者应当学习和借鉴的。

四、靓点点击

1.课文通篇设喻,把较为深刻的道理寄于简单浅显的事情里,易读易懂易记,形象生动,把读者带入文中的人生哲理之中,激发读者自醒和思考。

2.本文结构严谨,前后呼应;运用对比手法,揭示人物的内心变化,促人思考和奋进。

五、文言知识

1.通假字

①泾流之大(“泾”通“径”,指河的宽度。)

②不辩牛马(“辩”通“辨”。)

2.一词多义

3.词类活用

①东面而视(东,名词做状语。向东面。)

②轻伯夷之义(轻,形容词做动词,轻视。)

4.古今异义

①百川灌河(河,黄河,今义泛指河流。)

②吾长见笑于大方之家。(方,道。今义常用于“方向”、“四方”等。)

5.古汉语句式

①判断句:

我之谓也(“也”表判断。句意:说的就是我这种人啊。)

②倒装句:

以为莫己若者(否定句宾语前置句。句意是:自以为没有能及得上自己的人。)

③被动句:

吾长见笑于大方之家(“见”表被动。句意:我将长久被深明大义的人笑话。)

体验活动

请同学们静下心来,认真阅读荀子的“不登高山,不知天之高也;不临深谷,不知地之厚也”这句话,体会其含意。

假人之长,以补其短

物固莫不有长,莫不有短,人亦然。故善学者假人之长,以补其短……无丑不能,无恶不知。丑不能,恶不知,病矣;不丑不能,不恶不知,尚矣。虽桀、纣犹有可畏可取者,而况于贤者乎?

【注】 假:借、凭借、依靠。丑:羞耻。病:错误。

闻一而知十

子谓子贡曰:“汝与回也熟愈?”对曰:“赐也何敢望回?回也闻一以知十,赐也闻一以知二。”子曰:“弗如也,吾与汝,弗如也。”

(选自《论语·公冶长》)

【注】 望:比。与:赞同、同意。

练习全解

一、阅读课文,回答下列问题。

1.河伯对自己的认识发生了怎样的变化?他为什么会发生这样的变化?

河伯对自己的认识由“欣然自喜,以天下之美为尽在己”到“望洋向若而叹”认为野语说的就是他,并严格剖析了自己,无情地批评了自己,最终还清醒地认识到,自己的浅陋将长久地被大方之家耻笑。他的认识发生变化的原因在于他看到了北海的壮阔,此其一;其二,他善于将黄河与北海作比较,将自己与海神作比较,在比较中看到自己的不足;最后,更难能可贵的是他具有勇于自我批评的精神。

2.你是怎么理解这篇寓言的?说说你从中受到的启发。

课文以河神见海神为喻,说明个人的见识有限,经过比较,就会显示出自己的不足,如果骄傲自满,就难免贻笑大方。可在此认识的基础上充分联想、畅谈自己的体会。

二、把下列句子翻译成白话文。

1.于是焉,河伯欣然自喜,以天下之美为尽在己。

在这个时候,河神乐滋滋地高兴起来,他认为天下一切美好的东西全都聚集在自己身上。

2.于是焉,河伯始旋其面目,望洋向若而叹。

在这个时候,河神才转过脸来,对着海神若仰首慨叹。

3.“闻道百,以为莫己若”者,我之谓也。

“听到了上百条道理,便认为天下再没有谁能比得上自己”的,说的就是我这样的人了。

4.吾长见笑于大方之家。

我必定会永远受到修养极高的人的取笑。

自主实践

一、语言实践

1.给下列粗体字注音。

(1)泾( )流之大 (2)两( )渚( )崖之间

(3)始吾弗( )信 (4)则殆( )矣

2.解释下列各句中粗体字的含义。

(1)秋水时至 (2)不辩牛马

(3)不见水端 (4)河伯始旋

(5)我尝闻少仲尼之闻 (6)而轻伯夷之义者

3.翻译下列句子。

(1)于是焉,河伯欣然自喜,以天下之美为尽在己。

(2)于是焉,河伯始旋其面目,望洋向若而叹。

(3)“闻道百,以为莫己若”者,我之谓也。

(4)吾长见笑于大方之家。

二、阅读实践

(一)

顺流而东行,至于北海。东面而视,不见水端。于是焉,河伯始旋其面目,望洋向若而叹曰:“野语有之曰:‘闻道百,以为莫己若’者,我之谓也。且夫我尝闻少仲尼之闻,而轻伯夷之义者,始吾弗信,今我睹子之难穷也,吾非至于子之门,则殆矣。吾长见笑于大方之家。”

4.“顺流而东行,至于北海”在课文结构上的作用是 。

5.强调说明由于情况不同、时间不同,而导致河伯的认识也不同的句子是 。

6.河伯望洋兴叹的一番话包括哪三层意思?

7.本文通过河神见海神的寓言说明的哲理是什么?

(二)

坎井之蛙谓东海之鳖曰:“吾乐与(通“欤”)!出跳梁乎井干之上,入休乎缺甃(zhòu)之崖;赴水则接腋持颐,蹶泥则没足灭跗(fū)。还鈒(sà)蟹与蝌斗(通“蚪”)莫吾能若也!且夫擅一壑之水,而跨纟俞 坎井之乐,此亦至矣。夫子奚不时来入观乎?”

东海之鳖,左足未入,而右膝已絷矣。于是逡巡而却,告之海曰:“夫千里之远,不足以举其大;千仞之高,不足以极其深。……”

于是坎井之蛙闻之,适适然惊,规规然自失也。

8.文段所描写的坎井之蛙与秋水中“以天下之美为尽在己”的河伯有什么相同之处?请认真体会。

9.坎井之蛙与河伯在对事物的认识上有什么不同之处?你能说说吗?

参考答案

1.(1)jīng (2)sì zhǔ (3)fú (4)dài

2.(1)按时。(2)分辨,现在写作“辨”。(3)尽头。(4)旋转,掉转。(5)学问。(6)认为……轻。

3.(1)在这个时候,河神高兴起来,认为天下一切美好的东西全都聚集在自己身上。(2)在这个时候,河神方才转过脸来,对着海神若仰首慨叹。(3)“听到了上百个道理,便认为天下再没有谁能比得上自己”的,说的就是我这样的人了。(4)我必定会永远受到修养极高的人的耻笑。

4.承上启下的过渡句

5.于是焉……

6.(1)引俗语“闻道百,以为莫己若”,批评自己“以天下之美为尽在己”的狂妄自大。(2)用自己曾经不相信“少仲尼之闻,而轻伯夷之义者”,批评自己的盲目自大。(3)河伯最终认识到自己的浅陋将长久地被大方之家耻笑。

7.个人的见识是有限的,大小都是相对的,告诫人们不能囿于闻见而骄傲自大。

8.在见识有限的情况下,盲目自满、自大,目光短浅,认识浅薄。

9.坎井之蛙缺乏对自己的审视和自我的解剖,在通过鳖的劝说和分析后才认识到自我的空虚。而河伯当时间、情况发生变化时,就能自己认识和发现自身的不足,并敢于自我解剖和自我批评。但两人最终都能对自己有一个明确的认识是值得我们学习和肯定的。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 白杨礼赞

- 2 囚绿记

- 3 西花厅的海棠花又开了

- 4 *草莓

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 一厘米

- 7 *差半车麦秸

- 8 *清兵卫与葫芦

- 第三单元

- 9 中国人失掉自信力了吗

- 10 吴汉何尝杀妻

- 11 *大小猫洞

- 12 *世上没有傻问题

- 第四单元

- 13 致蒋经国先生信

- 14 *给儿子的一封信

- 15 *给女儿的信

- 16 给巴特勒的信

- 第五单元

- 17 茶馆(节选)

- 18 陈毅市长(选场)

- 19 *开国大典(节选)

- 第六单元

- 20 秋水

- 21 *愚公移山

- 22 *扁鹊见蔡桓公

- 23 捕蛇者说

- 24 诗词五首

- 第七单元

- 25 《论语》十则

- 26 鱼我所欲也

- 27 *订鬼

- 28 *马说

- 29 诗词五首