人教版历史选修一欧洲的宗教改革 课件(共37张ppt)

文档属性

| 名称 | 人教版历史选修一欧洲的宗教改革 课件(共37张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-04-30 09:40:04 | ||

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

欧洲的宗教改革

高二年级 历史

课标要求

1.了解中世纪天主教的地位,认识欧洲宗教改革的必要性?

2.知道马丁·路德的宗教改革主张,理解欧洲宗教改革的实质?

3.简述欧洲宗教改革的主要内容,分析欧洲宗教改革的历史作用

欧洲的宗教改革

一、宗教改革的历史背景

二、马丁·路德宗教改革

三、宗教改革运动的扩展

四、宗教改革的历史作用

一、宗教改革的历史背景

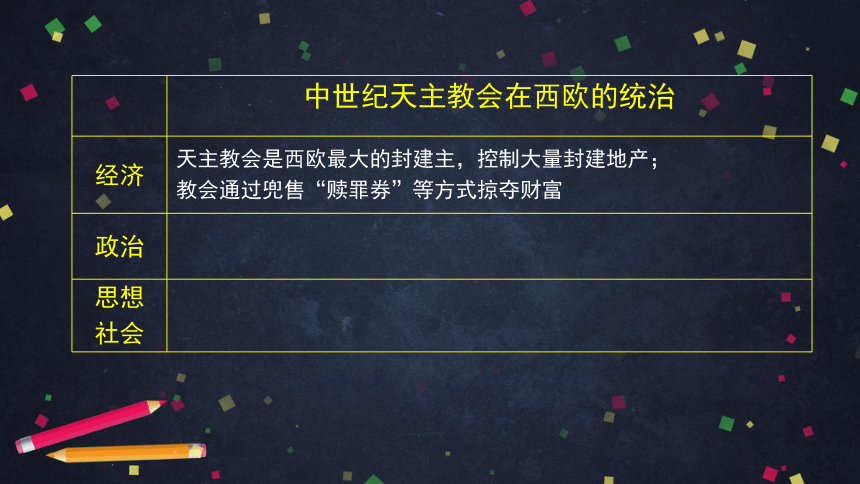

中世纪天主教会在西欧的统治

经济

政治

思想

社会

天主教会是西欧最大的封建主,控制大量封建地产;

教会通过兜售“赎罪券”等方式掠夺财富

赎罪券:

天主教教义认为,人生下来就是有罪的,这就是所谓的“原罪”。世人“犯罪”后,就失落了上帝的宠爱,只有忏悔做善功以赎罪,才能获得“救赎”。因耶稣钉在十字架上所立的无限功劳,以及圣母和其他圣徒们的功劳,形成了教会的“功劳宝库”。

个人能力有限,所做善功不足以完全补罪,教会可以从功劳宝库中取而赠之,教皇和主教可以对教徒施行“大赦”。

14世纪以后,这类“救赎”的方式,逐渐演变成以出售赎罪券的方式来进行,并成为教会搜刮钱财的一大手段。

教会兜售赎罪券

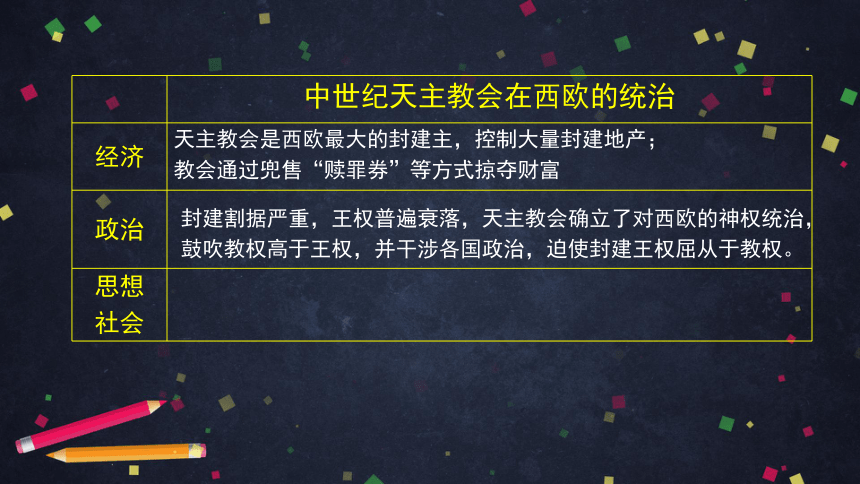

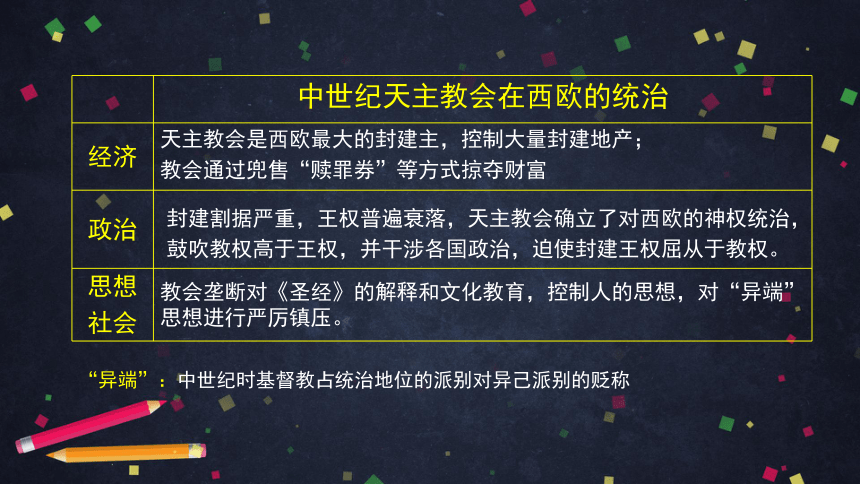

中世纪天主教会在西欧的统治

经济 天主教会是西欧最大的封建主,控制大量封建地产;

教会通过兜售“赎罪券”等方式掠夺财富

政治

思想

社会

封建割据严重,王权普遍衰落,天主教会确立了对西欧的神权统治,鼓吹教权高于王权,并干涉各国政治,迫使封建王权屈从于教权。

卡诺莎之辱:德意志皇帝亨利四世在同教皇的斗争中失利,被教皇开除教籍。国内诸侯趁机反叛,亨利四世冒着风雪严寒前往意大利北部的卡诺莎城堡向教皇“忏悔罪过”。据说亨利四世身着罪衣,立在城堡门口三昼夜,才获得教皇的赦免。

中世纪天主教会在西欧的统治

经济 天主教会是西欧最大的封建主,控制大量封建地产;

教会通过兜售“赎罪券”等方式掠夺财富

政治

思想

社会 教会垄断对《圣经》的解释和文化教育,控制人的思想,对“异端”思想进行严厉镇压。

封建割据严重,王权普遍衰落,天主教会确立了对西欧的神权统治,鼓吹教权高于王权,并干涉各国政治,迫使封建王权屈从于教权。

“异端”:中世纪时基督教占统治地位的派别对异己派别的贬称

天主教会的神权统治成为西欧社会向近代过渡的阻碍

天主教会的神权统治 向近代过渡的西欧社会

经济 教会是西欧最大的封建主,并通过“赎罪券 ”掠夺财富

政治 封建割据,教权凌驾于王权

思想

生活 占据垄断地位

西欧资本主义萌芽开始出现,伴随着海外贸易和殖民扩张,资本主义进一步发展。

资产阶级希望建立强有力的国家政权;

君主想摆脱天主教会束缚,加强中央集权;西欧一些国家形成统一的民族国家

文艺复兴中人文主义者对天主教会进行批判,进一步解放了人的思想。

二、马丁·路德的宗教改革

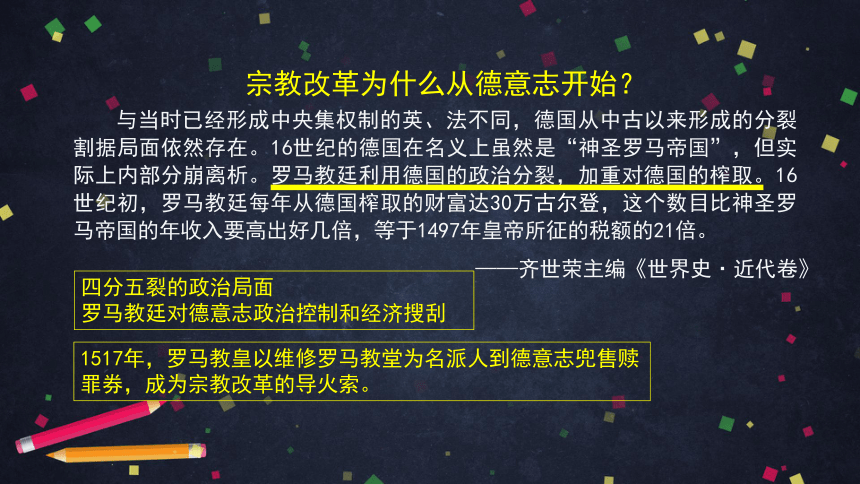

宗教改革为什么从德意志开始?

与当时已经形成中央集权制的英、法不同,德国从中古以来形成的分裂割据局面依然存在。16世纪的德国在名义上虽然是“神圣罗马帝国”,但实际上内部分崩离析。罗马教廷利用德国的政治分裂,加重对德国的榨取。16世纪初,罗马教廷每年从德国榨取的财富达30万古尔登,这个数目比神圣罗马帝国的年收入要高出好几倍,等于1497年皇帝所征的税额的21倍。

——齐世荣主编《世界史·近代卷》

四分五裂的政治局面

罗马教廷对德意志政治控制和经济搜刮

1517年,罗马教皇以维修罗马教堂为名派人到德意志兜售赎罪券,成为宗教改革的导火索。

1517年,德意志神学教授马丁·路德发表《关于赎罪券的九十五条论纲》,简称“九十五条论纲” ,列举教会兜售“赎罪券”的荒谬,揭开欧洲宗教改革的序幕。

第28条:很显然,当钱币投入钱柜中叮当作响的时候,增加的只是利得心和贪欲心。至于代祷之是否有效,完全只能以上帝的意旨为转移。

第36条:每一个基督教徒,只要感觉到自己真诚悔罪,就是不购买赎罪券,也同样可以得赦或全部免罚。

理论基础:因信称义

天主教会主张

上帝

神职人员

教徒

马丁· 路德主张

上帝

教徒

因信称义

“因信称义”即通过虔诚的信仰即可得救,否定了天主教会的权威。

灵魂得到拯救的人在上帝面前被称为“义”。

“因信称义” 是路德宗教改革的基石……它强调个人的独立思维作用

和自我反省能力,个人的存在和思考不需要依附于包含教会在内的任何世间的组织。路德宗教进一步拓展了人的思想独立性和自我纠错与控制能力, 尊重个人的价值和作用。

——黄艳《从宗教改革看西方世界个人主义价值观的演变》

“因信称义”使人获得精神上的自由和灵魂得救的自主权,从宗教角度论证了个人的价值和自由,具有人文主义精神。

马丁·路德的宗教改革(16世纪 德意志)

改革主张 影响

1. 因信称义(核心)

否定罗马教会的绝对权威,

人文精神进一步传播

2.《圣经》权威至上

3. 简化宗教仪式

4. 世俗王权应高于并支配教权

有利于资本主义的发展

5. 建立本民族教会

有利于加强世俗王权

马丁·路德改革对天主教会统治的冲击

1. 推动广大民众的反封建斗争

马丁·路德改革对天主教会统治的冲击

2. 促进宗教改革的扩展

3. 促进德意志民族语言的发展和民族国家的形成

马丁·路德改革对天主教会统治的冲击

1. 推动广大民众的反封建斗争

2. 促进宗教改革的扩展

3. 促进德意志民族语言的发展和民族国家的形成

4. 推动确立“教随国定”原则,路德派取得合法地位

5. 为欧洲宗教改革开辟了道路

三、宗教改革运动的扩展

宗教改革运动的扩展

1.加尔文宗教改革(16世纪 日内瓦)

理论基础:《基督教原理》

改革主张:①《圣经》权威至上

② 简化宗教仪式

③ 思想核心:先定论

④ 改革教会组织

加尔文

主张人在出生之前,上帝就先定了他是应该获救还是应该沉沦,即所谓的选民或弃民。

选民获得上帝赐予的智慧、享乐、权利,注定会发财致富;弃民却必定贫穷苦难。

上帝的先定,不因人的行为而改变,所以人的祈祷没有意义。

“先定论”

从理论上否定天主教会的权威

“先定论”从神学角度论证了世俗生活和个人奋斗的合理性,反映出资本原始积累时期资产阶级的意识形态,为早期资本主义发展提供理论辩护,为资本主义发展创造了条件。

德国思想家马克斯·韦伯提出一个理论,他说资本主义起初是在新教、特别是加尔文教强大的地区形成的,原因是这些地方的人都想知道自己是不是上帝的选民。因此他就努力工作,看自己能不能够成功,用这样的办法来窥探上帝是否会给他恩赐。这种强大的动力激发人们去奋斗,去创造财富和积累财富,从而争取成功。

——钱乘旦《西方那一片土》

宗教改革运动的扩展

1.加尔文宗教改革(16世纪 日内瓦)

理论基础: 《基督教原理》

改革主张:①《圣经》权威至上

② 简化宗教仪式

③ 思想核心:先定论

④ 改革教会组织

影 响: 日内瓦被称为“新教的罗马”

宗教改革运动的扩展

2.亨利八世宗教改革(16世纪 英国)

方式:自上而下

背景:

经济:16世纪资本主义发展,资产阶级和新贵族兴起

思想:文艺复兴和宗教改革的影响

政治:日益集权的英国君主力图摆脱罗马教会的控制

亨利八世

影响:建立起英国国教,成为封建专制统治的工具。

清教徒 清教运动 英国资产阶级革命

内容:1534年,英国议会通过“至尊法案”,规定国王是英国教会最高首脑;保留天主教基本教义和仪式;没收修道院财产,转归王室所有。

(打击天主教会势力,有利于资本主义发展)

四、宗教改革的历史作用

欧洲宗教改革示意图(17世纪初)

宗教改革的历史作用

欧洲宗教改革

改革人物 新教派别 改革主张

马丁路德 路德教 ①“因信称义” ②《圣经》至上 ③简化宗教仪式 ④世俗王权应高于并支配教权 ⑤建立本民族教会

加尔文 加尔文教 ①《圣经》权威至上 ②简化宗教仪式 ③先定论 ④改革教会组织

亨利八世 英国国教 ①通过“至尊法案”,规定国王是英国教会最高首脑,保留天主教基本教义和仪式;②没收修道院财产,转归王室所有。

否定天主教会权威

许多历史学家把西方近代的思想自由、民主政治、经济发展、民族国家以及中产阶级的出现都归功于宗教改革。在西方近代史中,那些因宗教改革而改信新教的国家,后来都成为发达的资本主义国家,如英国、荷兰、德国和大洋彼岸的美国。而极力抵制宗教改革的国家如西班牙等,尽管在16世纪时是最强大的,但是很快就衰落了。

——赵林《人文主义与宗教改革》

推动欧洲社会的近代化转型

与南部欧洲的文艺复兴运动和人文主义思潮不同,北部欧洲的宗教改革不仅是一场思想解放运动,而且也是一场社会变革运动。……它在思想上开创了一种自由精神,在政治上促进了民族国家的崛起,在经济上推动了资本主义的发展。而且由于宗教改革所导致的宗教分裂的现实格局,在客观上为宽容精神的出现和壮大创造了条件,而宽容精神则成为培育西方现代科学和民主的温床。

——赵林《宗教改革对于西欧社会转型的历史作用》

与南部欧洲的文艺复兴运动和人文主义思潮不同,北部欧洲的宗教改革不仅是一场思想解放运动,而且也是一场社会变革运动……它在思想上开创了一种自由精神,在政治上促进了民族国家的崛起,在经济上推动了资本主义的发展。而且由于宗教改革所导致的宗教分裂的现实格局,在客观上为宽容精神的出现和壮大创造了条件,而宽容精神则成为培育西方现代科学和民主的温床。

——赵林《宗教改革对于西欧社会转型的历史作用》

思想:解放思想,促进人文精神进一步传播,并影响日后的资产阶级革命;

政治:促进了民族意识的高涨和民族国家的发展;

经济:促进资本主义进一步发展。

宗教改革的历史作用

16世纪的宗教改革,对欧洲社会产生深刻而巨大的影响,推动了社会变革和历史进步。

练习反馈

◆1521年,德国维登堡一家作坊印制了很多幅对帧木板画。其中一幅的左侧是基督跪在地上为门徒洗脚;右侧是高高在上的教皇伸出脚让跪在地上的信徒亲吻。这幅画意在

A.抨击罗马教廷 B.推销“赎罪券”

C.反对宗教改革 D.倡导宗教宽容

解析:选A。材料中这幅对帧木板画,左边是基督跪在地上为门徒洗脚,而右边是教皇伸脚让跪在地上的信徒亲吻,这样形成强烈对比,目的就是抨击罗马教廷,故A项正确。

◆马丁?路德提出“每个人都是自己的牧师”的观点。对这一观点理解正确的是

A.人们应严格遵守基督教的仪式 B.在宗教信仰上应遵循牧师指导

C.每个人都可以和上帝直接沟通 D.人们应自觉传播基督教的教义

解析:选C。根据材料中“每个人都是自己的牧师”可知,考查的是马丁?路德“因信称义”理论 ,个人通过虔诚的信仰即可得救,体现了人在宗教信仰中的主体地位和自主精神,个人可以和上帝直接沟通,体现了浓厚的人文主义精神,故C项正确。

◆马丁?路德反对罗马教廷,宣扬因信仰而得救。他倡导的改革运动得到农民、手工工匠、下层僧侣的支持,推动了宗教民族主义的发展。王公贵族为扩大自身政治权力,也纷纷建立其辖区官方教会。这主要说明宗教改革

A.使社会各阶层有了共同目标 B.扩大了世俗贵族权力

C.有着广泛的社会基础 D.有利于近代民族国家的形成

解析:选C。马丁?路德主张因信仰而得救,得到了农民、手工业者和下层僧侣的支持,同时王公贵族为扩大自身政治权力,也用实际行动在支持其主张,说明宗教改革得到社会各阶层的广泛关注,故C项正确。

◆ “15世纪末16世纪初,无论是政治家还是学者,无论是贵族还是市民,无论是高级教职人员还是僧侣和教区神父,都对教会的状况痛心不已,他们中的大部分都认为教皇制度是欧洲流着脓液的症结所在。”与之相关的史事有

①康德强调“人非工具” ②马丁?路德提出“因信称义”

③加尔文主张“先定论” ④亨利八世颁布《至尊法案》

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

解析:选D。根据材料中“都对教会的状况痛心不已,他们中的大部分都认为教皇制度是欧洲流着脓液的症结所在”可知,考查的是欧洲宗教改革运动中,新教教派对天主教会的抨击,而康德是18世纪启蒙运动时期的代表人物,故排除①,D项正确。

◆马丁·路德说:“我们应当让世俗政权在整个基督教世界中执行它的职务。不要加以任何阻碍,无论什么人,不管他是教皇、主教、传教士、或是修士、修女,世俗权力都有权管他。”该材料反映了马丁·路德

A.倡导人的解放 B.否定教皇地位

C.宣扬《圣经》精神 D.否定基督教

解析:选B。由材料可知,马丁·路德主张世俗权力应高于教会和教皇权力,故B项正确。

谢谢!

祝同学们身体健康,学业进步!

欧洲的宗教改革

高二年级 历史

课标要求

1.了解中世纪天主教的地位,认识欧洲宗教改革的必要性?

2.知道马丁·路德的宗教改革主张,理解欧洲宗教改革的实质?

3.简述欧洲宗教改革的主要内容,分析欧洲宗教改革的历史作用

欧洲的宗教改革

一、宗教改革的历史背景

二、马丁·路德宗教改革

三、宗教改革运动的扩展

四、宗教改革的历史作用

一、宗教改革的历史背景

中世纪天主教会在西欧的统治

经济

政治

思想

社会

天主教会是西欧最大的封建主,控制大量封建地产;

教会通过兜售“赎罪券”等方式掠夺财富

赎罪券:

天主教教义认为,人生下来就是有罪的,这就是所谓的“原罪”。世人“犯罪”后,就失落了上帝的宠爱,只有忏悔做善功以赎罪,才能获得“救赎”。因耶稣钉在十字架上所立的无限功劳,以及圣母和其他圣徒们的功劳,形成了教会的“功劳宝库”。

个人能力有限,所做善功不足以完全补罪,教会可以从功劳宝库中取而赠之,教皇和主教可以对教徒施行“大赦”。

14世纪以后,这类“救赎”的方式,逐渐演变成以出售赎罪券的方式来进行,并成为教会搜刮钱财的一大手段。

教会兜售赎罪券

中世纪天主教会在西欧的统治

经济 天主教会是西欧最大的封建主,控制大量封建地产;

教会通过兜售“赎罪券”等方式掠夺财富

政治

思想

社会

封建割据严重,王权普遍衰落,天主教会确立了对西欧的神权统治,鼓吹教权高于王权,并干涉各国政治,迫使封建王权屈从于教权。

卡诺莎之辱:德意志皇帝亨利四世在同教皇的斗争中失利,被教皇开除教籍。国内诸侯趁机反叛,亨利四世冒着风雪严寒前往意大利北部的卡诺莎城堡向教皇“忏悔罪过”。据说亨利四世身着罪衣,立在城堡门口三昼夜,才获得教皇的赦免。

中世纪天主教会在西欧的统治

经济 天主教会是西欧最大的封建主,控制大量封建地产;

教会通过兜售“赎罪券”等方式掠夺财富

政治

思想

社会 教会垄断对《圣经》的解释和文化教育,控制人的思想,对“异端”思想进行严厉镇压。

封建割据严重,王权普遍衰落,天主教会确立了对西欧的神权统治,鼓吹教权高于王权,并干涉各国政治,迫使封建王权屈从于教权。

“异端”:中世纪时基督教占统治地位的派别对异己派别的贬称

天主教会的神权统治成为西欧社会向近代过渡的阻碍

天主教会的神权统治 向近代过渡的西欧社会

经济 教会是西欧最大的封建主,并通过“赎罪券 ”掠夺财富

政治 封建割据,教权凌驾于王权

思想

生活 占据垄断地位

西欧资本主义萌芽开始出现,伴随着海外贸易和殖民扩张,资本主义进一步发展。

资产阶级希望建立强有力的国家政权;

君主想摆脱天主教会束缚,加强中央集权;西欧一些国家形成统一的民族国家

文艺复兴中人文主义者对天主教会进行批判,进一步解放了人的思想。

二、马丁·路德的宗教改革

宗教改革为什么从德意志开始?

与当时已经形成中央集权制的英、法不同,德国从中古以来形成的分裂割据局面依然存在。16世纪的德国在名义上虽然是“神圣罗马帝国”,但实际上内部分崩离析。罗马教廷利用德国的政治分裂,加重对德国的榨取。16世纪初,罗马教廷每年从德国榨取的财富达30万古尔登,这个数目比神圣罗马帝国的年收入要高出好几倍,等于1497年皇帝所征的税额的21倍。

——齐世荣主编《世界史·近代卷》

四分五裂的政治局面

罗马教廷对德意志政治控制和经济搜刮

1517年,罗马教皇以维修罗马教堂为名派人到德意志兜售赎罪券,成为宗教改革的导火索。

1517年,德意志神学教授马丁·路德发表《关于赎罪券的九十五条论纲》,简称“九十五条论纲” ,列举教会兜售“赎罪券”的荒谬,揭开欧洲宗教改革的序幕。

第28条:很显然,当钱币投入钱柜中叮当作响的时候,增加的只是利得心和贪欲心。至于代祷之是否有效,完全只能以上帝的意旨为转移。

第36条:每一个基督教徒,只要感觉到自己真诚悔罪,就是不购买赎罪券,也同样可以得赦或全部免罚。

理论基础:因信称义

天主教会主张

上帝

神职人员

教徒

马丁· 路德主张

上帝

教徒

因信称义

“因信称义”即通过虔诚的信仰即可得救,否定了天主教会的权威。

灵魂得到拯救的人在上帝面前被称为“义”。

“因信称义” 是路德宗教改革的基石……它强调个人的独立思维作用

和自我反省能力,个人的存在和思考不需要依附于包含教会在内的任何世间的组织。路德宗教进一步拓展了人的思想独立性和自我纠错与控制能力, 尊重个人的价值和作用。

——黄艳《从宗教改革看西方世界个人主义价值观的演变》

“因信称义”使人获得精神上的自由和灵魂得救的自主权,从宗教角度论证了个人的价值和自由,具有人文主义精神。

马丁·路德的宗教改革(16世纪 德意志)

改革主张 影响

1. 因信称义(核心)

否定罗马教会的绝对权威,

人文精神进一步传播

2.《圣经》权威至上

3. 简化宗教仪式

4. 世俗王权应高于并支配教权

有利于资本主义的发展

5. 建立本民族教会

有利于加强世俗王权

马丁·路德改革对天主教会统治的冲击

1. 推动广大民众的反封建斗争

马丁·路德改革对天主教会统治的冲击

2. 促进宗教改革的扩展

3. 促进德意志民族语言的发展和民族国家的形成

马丁·路德改革对天主教会统治的冲击

1. 推动广大民众的反封建斗争

2. 促进宗教改革的扩展

3. 促进德意志民族语言的发展和民族国家的形成

4. 推动确立“教随国定”原则,路德派取得合法地位

5. 为欧洲宗教改革开辟了道路

三、宗教改革运动的扩展

宗教改革运动的扩展

1.加尔文宗教改革(16世纪 日内瓦)

理论基础:《基督教原理》

改革主张:①《圣经》权威至上

② 简化宗教仪式

③ 思想核心:先定论

④ 改革教会组织

加尔文

主张人在出生之前,上帝就先定了他是应该获救还是应该沉沦,即所谓的选民或弃民。

选民获得上帝赐予的智慧、享乐、权利,注定会发财致富;弃民却必定贫穷苦难。

上帝的先定,不因人的行为而改变,所以人的祈祷没有意义。

“先定论”

从理论上否定天主教会的权威

“先定论”从神学角度论证了世俗生活和个人奋斗的合理性,反映出资本原始积累时期资产阶级的意识形态,为早期资本主义发展提供理论辩护,为资本主义发展创造了条件。

德国思想家马克斯·韦伯提出一个理论,他说资本主义起初是在新教、特别是加尔文教强大的地区形成的,原因是这些地方的人都想知道自己是不是上帝的选民。因此他就努力工作,看自己能不能够成功,用这样的办法来窥探上帝是否会给他恩赐。这种强大的动力激发人们去奋斗,去创造财富和积累财富,从而争取成功。

——钱乘旦《西方那一片土》

宗教改革运动的扩展

1.加尔文宗教改革(16世纪 日内瓦)

理论基础: 《基督教原理》

改革主张:①《圣经》权威至上

② 简化宗教仪式

③ 思想核心:先定论

④ 改革教会组织

影 响: 日内瓦被称为“新教的罗马”

宗教改革运动的扩展

2.亨利八世宗教改革(16世纪 英国)

方式:自上而下

背景:

经济:16世纪资本主义发展,资产阶级和新贵族兴起

思想:文艺复兴和宗教改革的影响

政治:日益集权的英国君主力图摆脱罗马教会的控制

亨利八世

影响:建立起英国国教,成为封建专制统治的工具。

清教徒 清教运动 英国资产阶级革命

内容:1534年,英国议会通过“至尊法案”,规定国王是英国教会最高首脑;保留天主教基本教义和仪式;没收修道院财产,转归王室所有。

(打击天主教会势力,有利于资本主义发展)

四、宗教改革的历史作用

欧洲宗教改革示意图(17世纪初)

宗教改革的历史作用

欧洲宗教改革

改革人物 新教派别 改革主张

马丁路德 路德教 ①“因信称义” ②《圣经》至上 ③简化宗教仪式 ④世俗王权应高于并支配教权 ⑤建立本民族教会

加尔文 加尔文教 ①《圣经》权威至上 ②简化宗教仪式 ③先定论 ④改革教会组织

亨利八世 英国国教 ①通过“至尊法案”,规定国王是英国教会最高首脑,保留天主教基本教义和仪式;②没收修道院财产,转归王室所有。

否定天主教会权威

许多历史学家把西方近代的思想自由、民主政治、经济发展、民族国家以及中产阶级的出现都归功于宗教改革。在西方近代史中,那些因宗教改革而改信新教的国家,后来都成为发达的资本主义国家,如英国、荷兰、德国和大洋彼岸的美国。而极力抵制宗教改革的国家如西班牙等,尽管在16世纪时是最强大的,但是很快就衰落了。

——赵林《人文主义与宗教改革》

推动欧洲社会的近代化转型

与南部欧洲的文艺复兴运动和人文主义思潮不同,北部欧洲的宗教改革不仅是一场思想解放运动,而且也是一场社会变革运动。……它在思想上开创了一种自由精神,在政治上促进了民族国家的崛起,在经济上推动了资本主义的发展。而且由于宗教改革所导致的宗教分裂的现实格局,在客观上为宽容精神的出现和壮大创造了条件,而宽容精神则成为培育西方现代科学和民主的温床。

——赵林《宗教改革对于西欧社会转型的历史作用》

与南部欧洲的文艺复兴运动和人文主义思潮不同,北部欧洲的宗教改革不仅是一场思想解放运动,而且也是一场社会变革运动……它在思想上开创了一种自由精神,在政治上促进了民族国家的崛起,在经济上推动了资本主义的发展。而且由于宗教改革所导致的宗教分裂的现实格局,在客观上为宽容精神的出现和壮大创造了条件,而宽容精神则成为培育西方现代科学和民主的温床。

——赵林《宗教改革对于西欧社会转型的历史作用》

思想:解放思想,促进人文精神进一步传播,并影响日后的资产阶级革命;

政治:促进了民族意识的高涨和民族国家的发展;

经济:促进资本主义进一步发展。

宗教改革的历史作用

16世纪的宗教改革,对欧洲社会产生深刻而巨大的影响,推动了社会变革和历史进步。

练习反馈

◆1521年,德国维登堡一家作坊印制了很多幅对帧木板画。其中一幅的左侧是基督跪在地上为门徒洗脚;右侧是高高在上的教皇伸出脚让跪在地上的信徒亲吻。这幅画意在

A.抨击罗马教廷 B.推销“赎罪券”

C.反对宗教改革 D.倡导宗教宽容

解析:选A。材料中这幅对帧木板画,左边是基督跪在地上为门徒洗脚,而右边是教皇伸脚让跪在地上的信徒亲吻,这样形成强烈对比,目的就是抨击罗马教廷,故A项正确。

◆马丁?路德提出“每个人都是自己的牧师”的观点。对这一观点理解正确的是

A.人们应严格遵守基督教的仪式 B.在宗教信仰上应遵循牧师指导

C.每个人都可以和上帝直接沟通 D.人们应自觉传播基督教的教义

解析:选C。根据材料中“每个人都是自己的牧师”可知,考查的是马丁?路德“因信称义”理论 ,个人通过虔诚的信仰即可得救,体现了人在宗教信仰中的主体地位和自主精神,个人可以和上帝直接沟通,体现了浓厚的人文主义精神,故C项正确。

◆马丁?路德反对罗马教廷,宣扬因信仰而得救。他倡导的改革运动得到农民、手工工匠、下层僧侣的支持,推动了宗教民族主义的发展。王公贵族为扩大自身政治权力,也纷纷建立其辖区官方教会。这主要说明宗教改革

A.使社会各阶层有了共同目标 B.扩大了世俗贵族权力

C.有着广泛的社会基础 D.有利于近代民族国家的形成

解析:选C。马丁?路德主张因信仰而得救,得到了农民、手工业者和下层僧侣的支持,同时王公贵族为扩大自身政治权力,也用实际行动在支持其主张,说明宗教改革得到社会各阶层的广泛关注,故C项正确。

◆ “15世纪末16世纪初,无论是政治家还是学者,无论是贵族还是市民,无论是高级教职人员还是僧侣和教区神父,都对教会的状况痛心不已,他们中的大部分都认为教皇制度是欧洲流着脓液的症结所在。”与之相关的史事有

①康德强调“人非工具” ②马丁?路德提出“因信称义”

③加尔文主张“先定论” ④亨利八世颁布《至尊法案》

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

解析:选D。根据材料中“都对教会的状况痛心不已,他们中的大部分都认为教皇制度是欧洲流着脓液的症结所在”可知,考查的是欧洲宗教改革运动中,新教教派对天主教会的抨击,而康德是18世纪启蒙运动时期的代表人物,故排除①,D项正确。

◆马丁·路德说:“我们应当让世俗政权在整个基督教世界中执行它的职务。不要加以任何阻碍,无论什么人,不管他是教皇、主教、传教士、或是修士、修女,世俗权力都有权管他。”该材料反映了马丁·路德

A.倡导人的解放 B.否定教皇地位

C.宣扬《圣经》精神 D.否定基督教

解析:选B。由材料可知,马丁·路德主张世俗权力应高于教会和教皇权力,故B项正确。

谢谢!

祝同学们身体健康,学业进步!

同课章节目录

- 第一单元 梭伦改革

- 1 雅典城邦的兴起

- 2 除旧布新的梭伦改革

- 3 雅典民主政治的奠基石

- 第二单元 商鞅变法

- 1 改革变法风潮与秦国历史机遇

- 2 “为秦开帝业”──商鞅变法

- 3 富国强兵的秦国

- 第三单元 北魏孝文帝改革

- 1 改革迫在眉睫

- 2 北魏孝文帝的改革措施

- 3 促进民族大融合

- 第四单元 王安石变法

- 1 社会危机四伏和庆历新政

- 2 王安石变法的主要内容

- 3 王安石变法的历史作用

- 探究活动课一 改革与发展

- 第五单元 欧洲的宗教改革

- 1 宗教改革的历史背景

- 2 马丁·路德的宗教改革

- 3 宗教改革运动的扩展

- 第六单元 穆罕默德·阿里改革

- 1 18世纪末19世纪初的埃及

- 2 穆罕默德·阿里改革的主要内容

- 3 改革的后果

- 第七单元 1861年俄国农奴制改革

- 1 19世纪中叶的俄国

- 2 农奴制改革的主要内容

- 3 农奴制改革与俄国的近代化

- 探究活动课二 古老文化与现代文明

- 第八单元 日本明治维新

- 1 从锁国走向开国的日本

- 2 倒幕运动和明治政府的成立

- 3 明治维新

- 4 走向世界的日本

- 第九单元 戊戌变法

- 1 甲午战争后民族危机的加深

- 2 维新运动的兴起

- 3 百日维新

- 4 戊戌变法

- 探究活动课三 改革成败的机遇与条件