7*《土地的誓言》课件(34张ppt)

文档属性

| 名称 | 7*《土地的誓言》课件(34张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 415.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-04-30 14:33:17 | ||

图片预览

文档简介

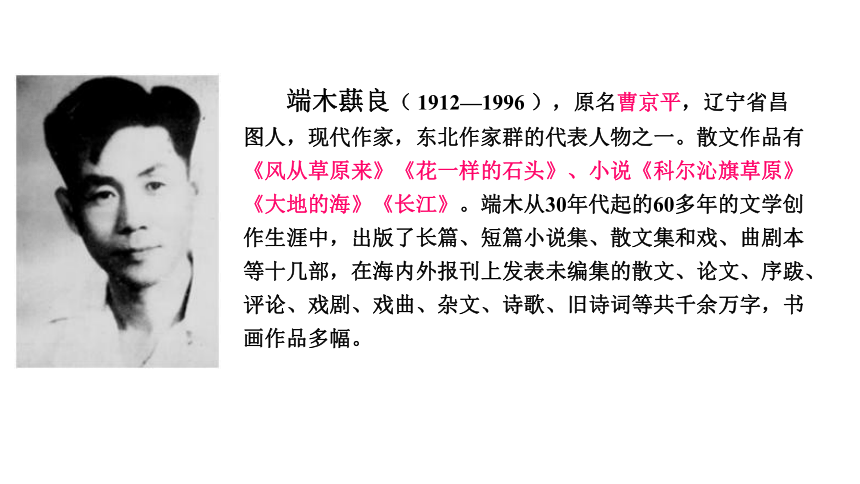

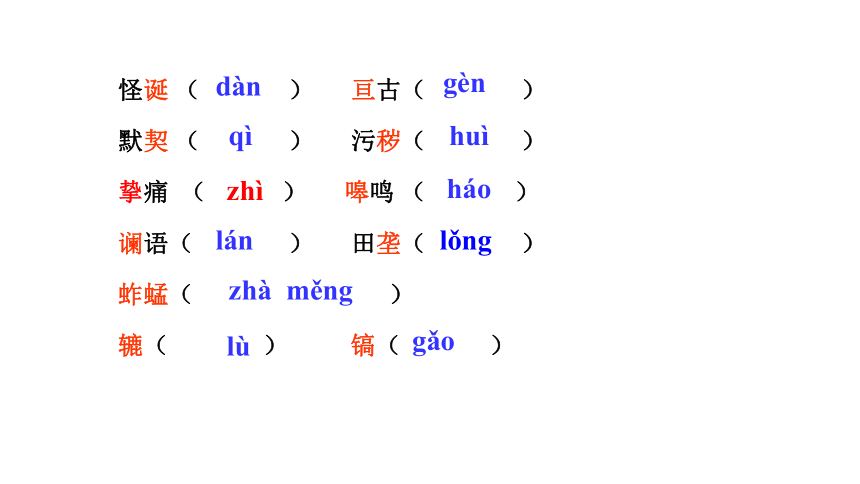

课件34张PPT。土地的誓言端木蕻良学习目标: 1.流利、有感情地朗读课文,感知课文内容,把握作者 的思想感情。 2.揣摩、品味本文具有激情的语言。 3.培养、强化热爱故土,热爱祖国的情感。 1931年日本发动“九一八”事变占领东北,是其蓄谋已久的大陆政策的具体实施,即先征服“满蒙”、再侵占整个中国、进而称霸亚洲乃至世界。在日本关东军的铁蹄践踏下,中国东北山河破碎,人民家园尽毁。日本军国主义者把东北作为进一步扩大侵略的军事基地,在哈尔滨建立731细菌工厂,在齐齐哈尔建立516毒气部队。日军用细菌、毒气武器进行残酷的人体实验,使用生化武器镇压抗日武装。历史背景 东北抗日联军在异常艰苦的环境下,用陈旧的武器同装备精良的日本侵略军开展了长达14年的游击战争,东北抗联自1935年后与党中央失去联系,孤悬敌后坚持苦斗,各路抗日武装与日军进行了无数次大小战斗,从1936年1月到1937年12月的两年间,日伪军死伤7380人,其中日军近3000人,沉重打击了日本侵略军,创造了长期寒地敌后抗战的光辉历史。写作背景 1941年9月18日,九一八事变已经过去了整整十年,抗日战争正处于十分艰苦的阶段,流亡在关内的东北人依然无家可归。作者怀着难以抑制的思乡之情写下了这篇文章。 端木蕻良是郑振铎建议他给《文学》写短篇时,作者特意起的,因为三十年代文坛有混淆别人名字之风,所以端木特别选定这个较为生僻的姓,“红粮”即高粱,为了纪念东北家乡,所以取名“红粮”,但又觉得不像个人名,所以用“蕻”字来代替“红”。发表《鴜鹭湖的忧郁》时本来署名端木蕻粮的,主编王统照把“粮”字的米字边去掉,遂成“端木蕻良”,并由此固定下来,成其一贯使用的笔名了。 端木蕻良( 1912—1996 ),原名曹京平,辽宁省昌图人,现代作家,东北作家群的代表人物之一。散文作品有《风从草原来》《花一样的石头》、小说《科尔沁旗草原》《大地的海》《长江》。端木从30年代起的60多年的文学创作生涯中,出版了长篇、短篇小说集、散文集和戏、曲剧本等十几部,在海内外报刊上发表未编集的散文、论文、序跋、评论、戏剧、戏曲、杂文、诗歌、旧诗词等共千余万字,书画作品多幅。怪诞 ( ) 亘古( )

默契 ( ) 污秽( )

挚痛 ( ) 嗥鸣 ( )

谰语( ) 田垄( )

蚱蜢( )

辘( ) 镐( ) dàn gènqì huì zhìháolán lǒngzhà měnglùgǎo

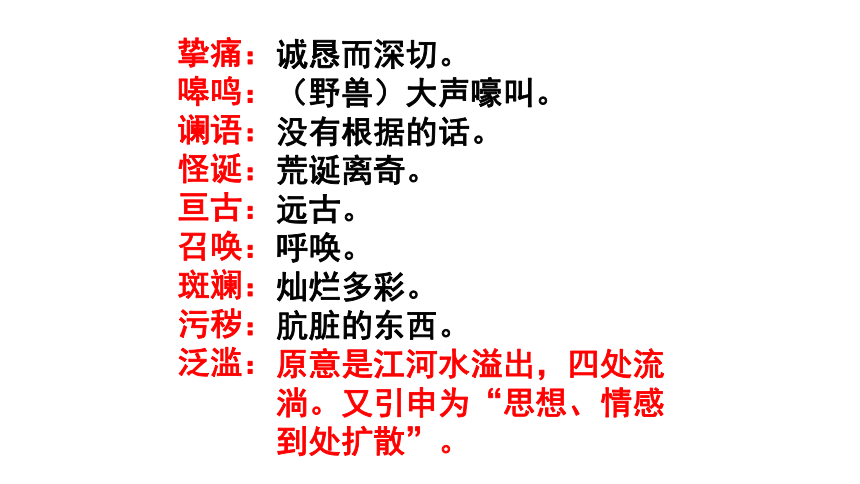

挚痛:

嗥鸣:

谰语:

怪诞:

亘古:

召唤:

斑斓:

污秽:

泛滥:诚恳而深切。

(野兽)大声嚎叫。

没有根据的话。

荒诞离奇。

远古。

呼唤。

灿烂多彩。

肮脏的东西。

原意是江河水溢出,四处流淌。又引申为“思想、情感到处扩散”。 欣赏朗读,体会情感

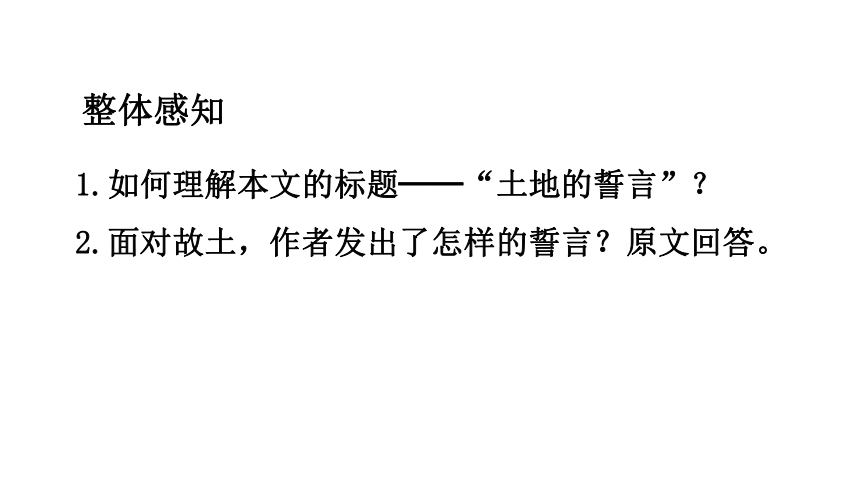

注意停顿、重读、节奏(快慢)1.如何理解本文的标题──“土地的誓言”?

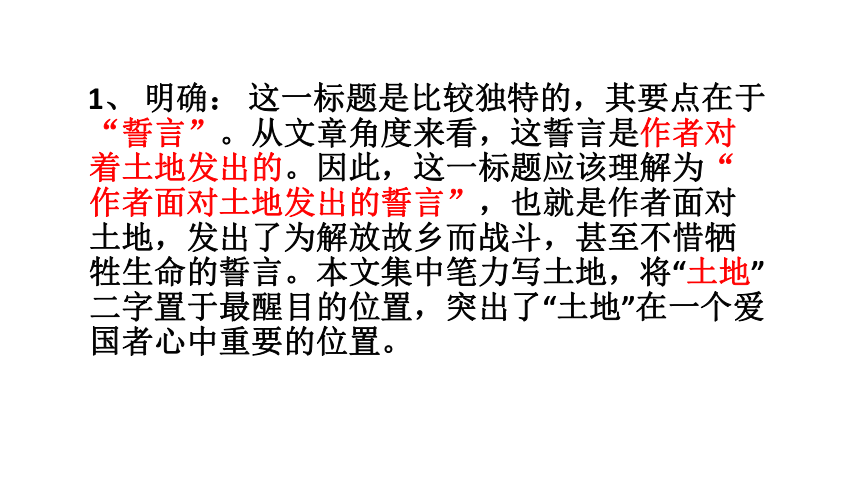

2.面对故土,作者发出了怎样的誓言?原文回答。整体感知 1、 明确: 这一标题是比较独特的,其要点在于“誓言”。从文章角度来看,这誓言是作者对着土地发出的。因此,这一标题应该理解为“作者面对土地发出的誓言”,也就是作者面对土地,发出了为解放故乡而战斗,甚至不惜牺牲生命的誓言。本文集中笔力写土地,将“土地”二字置于最醒目的位置,突出了“土地”在一个爱国者心中重要的位置。2、作者向家乡的土地发出了什么誓言?用原文回答。

我必定为她而战斗到底!

我永不能忘记,因为我答应过她,我要回到她的身边,

我答应过我一定会回去。为了她,我愿付出一切。

我必须看见一个更美丽的故乡出现在我的面前——

或者我的坟前。而我将用我的泪水,洗去她一切的污秽

耻辱。

1读完课文,你对东北这片热土又有了哪些的新的印象?深入探究 我想起那参天碧绿的白桦林,标直漂亮的白桦树在原野上呻吟;我看见奔流似的马群,听见蒙古狗深夜的嗥鸣和皮鞭滚落在山涧(jiàn)里的脆响;“参天、标直、奔流” 这几个词的运用,使我们眼前的空间一下子开阔起来,这些事物支撑起了天空的高度,大地的宽度,东北辽阔的天空在我们眼前打开。 我想起红布似的高粱,金黄的豆粒,黑色的土地,红玉的脸庞,黑玉的眼睛,斑斓的山雕,奔驰的鹿群,带着松香气味的煤块,带着赤色的足金;多感官的运用(视觉、听觉、嗅觉等)丰饶的物产,勤劳、质朴、热情、眼中闪耀光芒的父老乡亲。作者在第一段中列举了东北大量物产、景色有什么作用? 作者把故乡写得如此美好,如此丰饶,能让我们更加热爱她,并为她的美好被埋葬而感到悲愤。这样更能激起我们对侵略者的仇恨以及对解放故乡的美好信念和决心。 故乡的土壤是香的。在春天,东风吹起的时候,土壤的香气便在田野里飘扬。河流浅浅地流过,柳条像一阵烟雨似的窜出来,空气里都有一种欢喜的声音。原野到处有一种鸣叫,天空清亮透明,劳动的声音从这头响到那头。轻盈、活力、美好、幸福 秋天,银线似的蛛丝在牛角上挂着,粮车拉粮回来,麻雀吃厌了,这里那里到处飞。稻禾的香气是强烈的,辗着新谷的场院辘辘地响着,多么美丽,多么丰饶……吃厌:侧面写出了东北的富饶作者描写对故乡的美好回忆有什么作用?作者的语言生动优美,感情舒缓,意境优美,与现实形成鲜明的对比,从而抒发了强烈的思乡情怀。 故乡,东北!多么广阔、美丽,多么丰饶……

人民多么朴实、善良、美好! 一切景语皆情语。 景物 → 感情 作者是运用了哪些手段或技巧把自己对故土的这种感情表达出来的?举例说明。答案1、我无时无刻不听见她呼唤我的名字,我无时无刻不听见她召唤我回去。 运用呼告的手法,直接对土地倾诉自己的眷恋。并且将倾诉对象拟人化,以“她”而不是“它”相称,隐含将土地比作“母亲”的意思,作者连用两个“无时无刻不……”,这种感情经过反复在读者心里掀起重重波澜,激起强烈的共鸣。2、“我常常感到它在泛滥着一种热情”中的“泛滥”一词如何理解? “泛滥”一词原意是“江河水溢出,四处流淌”,此处引申为“思想、情感到处扩散”,是贬义褒用。无法操纵与控制情感的意思。表现出作者激动的心情正如决堤的洪水不可遏止地想四下奔流,多了几分野性和难以驾驭的力量,表达了作者极其强烈的思乡之情。

3、第2段中有一句“在那田垄里埋葬过我的欢笑”,如何理解“埋葬”一词的含义?“埋葬”,一般用于已经死去的事物,用在此处是因为作者昔日在田垄间留下的欢笑早已荡然无存,取而代之的是无尽的凄苦、悲哀和愤怒,作者的欢乐只属于失去的故土。这样想来,用“埋葬”更多了一层沉重的感觉和悲愤的心绪。14、当我记起故乡的时候,我便能看见那大地的深层,在翻滚着一种红熟的浆液,这声音便是从那里来的。在那亘古的地层里,存着一股燃烧的洪流,像我的心里喷涌着血液一样。怎样理解这句话? 从表层看,这是写实:在大地的深层涌动着沸腾的岩浆,而这些岩浆就是文中所说的“红熟的浆液”。从深层看,这是写意:作者此刻的心情就像地下沸腾的岩浆一样将要爆发,喷涌而出。 5、土地,原野,我的家乡,你必须被解放!你必须站立!这时我起来,找寻天空中北方的大熊,在它金色的光芒之下,乃是我的家乡。我向那边注视着,注视着,直到天边破晓。我永不能忘记,因为我答应过她,我要回到她的身边,我答应过我一定会回去。为了她,我愿付出一切。我必须看见一个更美丽的故乡出现在我的面前或者我的坟前。而我将用我的泪水,洗去她一切的污秽和耻辱。 作者愿意为了土地不惜奋斗,为了美丽的东北故乡而奋斗,甚至不惜牺牲自己。表达了“我”相信最终能获胜的坚定信念。强烈而深沉的爱国之情。总结文章主旨: 本文是一篇抒情散文。作者用诗一般的语言描绘了沦丧的故乡昔日的美丽、丰饶及自己在故乡成长的足迹,抒发对国土沦丧的压抑之感和对故乡的深深眷恋之情,发出了为解放故乡而战斗甚至牺牲的誓言。写作特色:1、呼告手法的运用。

运用呼告,直接倾诉对土地的热爱、赞美与怀念,在读者心中掀起重重波澜,激起强烈共鸣。

2、语言凝练,饱含深情。

文章运用排比、比喻等修辞手法,增加文章内容的饱满度和感情的真挚度,强烈地表达对家乡的眷恋之情。我爱这土地

艾青

假如我是一只鸟, 我也应该用嘶哑的喉咙歌唱: 这被暴风雨所打击着的土地, 这永远汹涌着我们的悲愤的河流, 这无止息地吹刮着的激怒的风, 和那来自林间的无比温柔的黎明…… ——然后我死了, 连羽毛也腐烂在土地里面。 为什么我的眼里常含泪水? 因为我对这土地爱得深沉……1.下列各项中加点字的注音完全正确的一项是( )

A.挚痛(zhì)嗥鸣(háo)斑斓(lán)

B.谰语(lán)怪诞(dàn)亘古(gèng)

C.辘辘(lù)丰饶(ráo)碾着(zhǎn)

D.污秽(suì)蚱蜢(zhà)田垄(lǒng)

2.依次填入下面横线处的关联词语,最恰当的一项是( )

我总是被这种声音所缠绕,______我走到哪里,______我睡得很沉,_______在睡梦中突然惊醒的时候,我______会突然想到是我应该回去的时候了。

A.不管 还是 或者 总

B.不管 即使 或者 都

C.不论 或者 还是 都

D.不论 即使 还是 总

3、对课文的分析,下面说法错误的一项是(? )

A. 这是一篇抒情散文,充溢着饱满、深沉的爱国热情。

B. 标题“土地的誓言”应理解为“土地自身发出的誓言”。

C.文章大量运用排比,造成连贯的、逐渐增强的气势。

D. 作者将倾诉对象拟人化,以“她”而不是“它”相称,隐含将土地比作“母亲”的意思。ABB布置作业:1、整理课堂笔记;

2、搜集摘抄关于爱国的诗句或名人名言;

3、完成导学第7课。

默契 ( ) 污秽( )

挚痛 ( ) 嗥鸣 ( )

谰语( ) 田垄( )

蚱蜢( )

辘( ) 镐( ) dàn gènqì huì zhìháolán lǒngzhà měnglùgǎo

挚痛:

嗥鸣:

谰语:

怪诞:

亘古:

召唤:

斑斓:

污秽:

泛滥:诚恳而深切。

(野兽)大声嚎叫。

没有根据的话。

荒诞离奇。

远古。

呼唤。

灿烂多彩。

肮脏的东西。

原意是江河水溢出,四处流淌。又引申为“思想、情感到处扩散”。 欣赏朗读,体会情感

注意停顿、重读、节奏(快慢)1.如何理解本文的标题──“土地的誓言”?

2.面对故土,作者发出了怎样的誓言?原文回答。整体感知 1、 明确: 这一标题是比较独特的,其要点在于“誓言”。从文章角度来看,这誓言是作者对着土地发出的。因此,这一标题应该理解为“作者面对土地发出的誓言”,也就是作者面对土地,发出了为解放故乡而战斗,甚至不惜牺牲生命的誓言。本文集中笔力写土地,将“土地”二字置于最醒目的位置,突出了“土地”在一个爱国者心中重要的位置。2、作者向家乡的土地发出了什么誓言?用原文回答。

我必定为她而战斗到底!

我永不能忘记,因为我答应过她,我要回到她的身边,

我答应过我一定会回去。为了她,我愿付出一切。

我必须看见一个更美丽的故乡出现在我的面前——

或者我的坟前。而我将用我的泪水,洗去她一切的污秽

耻辱。

1读完课文,你对东北这片热土又有了哪些的新的印象?深入探究 我想起那参天碧绿的白桦林,标直漂亮的白桦树在原野上呻吟;我看见奔流似的马群,听见蒙古狗深夜的嗥鸣和皮鞭滚落在山涧(jiàn)里的脆响;“参天、标直、奔流” 这几个词的运用,使我们眼前的空间一下子开阔起来,这些事物支撑起了天空的高度,大地的宽度,东北辽阔的天空在我们眼前打开。 我想起红布似的高粱,金黄的豆粒,黑色的土地,红玉的脸庞,黑玉的眼睛,斑斓的山雕,奔驰的鹿群,带着松香气味的煤块,带着赤色的足金;多感官的运用(视觉、听觉、嗅觉等)丰饶的物产,勤劳、质朴、热情、眼中闪耀光芒的父老乡亲。作者在第一段中列举了东北大量物产、景色有什么作用? 作者把故乡写得如此美好,如此丰饶,能让我们更加热爱她,并为她的美好被埋葬而感到悲愤。这样更能激起我们对侵略者的仇恨以及对解放故乡的美好信念和决心。 故乡的土壤是香的。在春天,东风吹起的时候,土壤的香气便在田野里飘扬。河流浅浅地流过,柳条像一阵烟雨似的窜出来,空气里都有一种欢喜的声音。原野到处有一种鸣叫,天空清亮透明,劳动的声音从这头响到那头。轻盈、活力、美好、幸福 秋天,银线似的蛛丝在牛角上挂着,粮车拉粮回来,麻雀吃厌了,这里那里到处飞。稻禾的香气是强烈的,辗着新谷的场院辘辘地响着,多么美丽,多么丰饶……吃厌:侧面写出了东北的富饶作者描写对故乡的美好回忆有什么作用?作者的语言生动优美,感情舒缓,意境优美,与现实形成鲜明的对比,从而抒发了强烈的思乡情怀。 故乡,东北!多么广阔、美丽,多么丰饶……

人民多么朴实、善良、美好! 一切景语皆情语。 景物 → 感情 作者是运用了哪些手段或技巧把自己对故土的这种感情表达出来的?举例说明。答案1、我无时无刻不听见她呼唤我的名字,我无时无刻不听见她召唤我回去。 运用呼告的手法,直接对土地倾诉自己的眷恋。并且将倾诉对象拟人化,以“她”而不是“它”相称,隐含将土地比作“母亲”的意思,作者连用两个“无时无刻不……”,这种感情经过反复在读者心里掀起重重波澜,激起强烈的共鸣。2、“我常常感到它在泛滥着一种热情”中的“泛滥”一词如何理解? “泛滥”一词原意是“江河水溢出,四处流淌”,此处引申为“思想、情感到处扩散”,是贬义褒用。无法操纵与控制情感的意思。表现出作者激动的心情正如决堤的洪水不可遏止地想四下奔流,多了几分野性和难以驾驭的力量,表达了作者极其强烈的思乡之情。

3、第2段中有一句“在那田垄里埋葬过我的欢笑”,如何理解“埋葬”一词的含义?“埋葬”,一般用于已经死去的事物,用在此处是因为作者昔日在田垄间留下的欢笑早已荡然无存,取而代之的是无尽的凄苦、悲哀和愤怒,作者的欢乐只属于失去的故土。这样想来,用“埋葬”更多了一层沉重的感觉和悲愤的心绪。14、当我记起故乡的时候,我便能看见那大地的深层,在翻滚着一种红熟的浆液,这声音便是从那里来的。在那亘古的地层里,存着一股燃烧的洪流,像我的心里喷涌着血液一样。怎样理解这句话? 从表层看,这是写实:在大地的深层涌动着沸腾的岩浆,而这些岩浆就是文中所说的“红熟的浆液”。从深层看,这是写意:作者此刻的心情就像地下沸腾的岩浆一样将要爆发,喷涌而出。 5、土地,原野,我的家乡,你必须被解放!你必须站立!这时我起来,找寻天空中北方的大熊,在它金色的光芒之下,乃是我的家乡。我向那边注视着,注视着,直到天边破晓。我永不能忘记,因为我答应过她,我要回到她的身边,我答应过我一定会回去。为了她,我愿付出一切。我必须看见一个更美丽的故乡出现在我的面前或者我的坟前。而我将用我的泪水,洗去她一切的污秽和耻辱。 作者愿意为了土地不惜奋斗,为了美丽的东北故乡而奋斗,甚至不惜牺牲自己。表达了“我”相信最终能获胜的坚定信念。强烈而深沉的爱国之情。总结文章主旨: 本文是一篇抒情散文。作者用诗一般的语言描绘了沦丧的故乡昔日的美丽、丰饶及自己在故乡成长的足迹,抒发对国土沦丧的压抑之感和对故乡的深深眷恋之情,发出了为解放故乡而战斗甚至牺牲的誓言。写作特色:1、呼告手法的运用。

运用呼告,直接倾诉对土地的热爱、赞美与怀念,在读者心中掀起重重波澜,激起强烈共鸣。

2、语言凝练,饱含深情。

文章运用排比、比喻等修辞手法,增加文章内容的饱满度和感情的真挚度,强烈地表达对家乡的眷恋之情。我爱这土地

艾青

假如我是一只鸟, 我也应该用嘶哑的喉咙歌唱: 这被暴风雨所打击着的土地, 这永远汹涌着我们的悲愤的河流, 这无止息地吹刮着的激怒的风, 和那来自林间的无比温柔的黎明…… ——然后我死了, 连羽毛也腐烂在土地里面。 为什么我的眼里常含泪水? 因为我对这土地爱得深沉……1.下列各项中加点字的注音完全正确的一项是( )

A.挚痛(zhì)嗥鸣(háo)斑斓(lán)

B.谰语(lán)怪诞(dàn)亘古(gèng)

C.辘辘(lù)丰饶(ráo)碾着(zhǎn)

D.污秽(suì)蚱蜢(zhà)田垄(lǒng)

2.依次填入下面横线处的关联词语,最恰当的一项是( )

我总是被这种声音所缠绕,______我走到哪里,______我睡得很沉,_______在睡梦中突然惊醒的时候,我______会突然想到是我应该回去的时候了。

A.不管 还是 或者 总

B.不管 即使 或者 都

C.不论 或者 还是 都

D.不论 即使 还是 总

3、对课文的分析,下面说法错误的一项是(? )

A. 这是一篇抒情散文,充溢着饱满、深沉的爱国热情。

B. 标题“土地的誓言”应理解为“土地自身发出的誓言”。

C.文章大量运用排比,造成连贯的、逐渐增强的气势。

D. 作者将倾诉对象拟人化,以“她”而不是“它”相称,隐含将土地比作“母亲”的意思。ABB布置作业:1、整理课堂笔记;

2、搜集摘抄关于爱国的诗句或名人名言;

3、完成导学第7课。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读