15 无言之美 同步练习(含解析)

图片预览

文档简介

《无言之美》测试习题

基础训练

1.下面加点字的注音完全正确的一项是( )

A.胡笳(jiā) 着想(zháo) 颦蛾眉(pín)

B.惨戚(qī) 寂寥(liáo) 顷刻(qīng)

C.倘若(tǎng)擒住(qín) 狗吠(fèi)

D.呼号(háo) 相称(chèng) 譬如(pì)

2.下列词语书写全部正确的一项是( )

A.呈露 怆然 信手捻来 瞬息万变

B.飘缈意蕴 铢两悉称 丝毫不爽

C.尽致 深巷 轻描淡写 不舍昼夜

D.鼓瑟 凄凉 心旷神怡 惟妙惟宵

3.下列各句中加点成语使用正确的一项是( )

A.进入中考的冲刺阶段,周老师的课越发讲得惟妙惟肖,课堂效率极高。

B.刚买了新居,家徒四壁,老王决定要多方参照、精心设计后再动工。

C.面对日方屡次宣称钓鱼岛是其固有领土的谬论,所有国人都感到义愤填膺。

D.年轻时读过许多小说,现在回想起来,最使我顶礼膜拜的还是《钢铁是怎样炼成的》一书。

4.下面说法与课文内容不相符的一项是( )

A.艺术家在创作时,往往会有意识地运用“无言”来获得更好的艺术效果。

B.作者以文学、音乐、雕塑等各类艺术作品为例,分析了言不必尽意、无声胜有声、含蓄不露等所表现出来的“无言之美”。

C.作者认为雕刻塑像中的金刚怒目比菩萨低眉更能给人留下深刻的印象。

D.作者认为音乐音调低微以至于无声的时候,才会让人体会出音乐上的无言之美。

二、能力提升

5.参照示例,请从下列备选词语中任选一词,写一句话,要求:表意清楚,用上修辞,句式不限。示例:讲台

讲台是一道独特的风景线,洁白的粉笔,在一片肥沃的黑土地上,耕耘着智慧和希望。

备选词语:窗台 操场 林荫小道

__________________________________________________________________________

6.请结合全文,阐释“无言之美”的内涵。

__________________________________________________________________________

7.阅读下面的文章,回答问题。

中国文学肩负着构建民族精神的使命

①古往今来的中国文学是中华传统文化的重要组成部分,肩负着构建民族精神的使命。它不仅对个人品行的养成发挥了不可或缺的重要作用,更对我们民族意志的锻造起到了价值观的奠基与导引作用。

②文学对民族精神的构建,要从个人品行的养成和提高入手。我国第一部诗歌总集《诗经》,既是“饥者歌其食,劳者歌其事”,又有“智者歌其思”寓于其间。所思的重要内容之一,就是运用文学的手段,塑造当时社会朴实的理想人格。如《诗经》涉及玉的篇目多达三十余首,以玉之高洁,比附人品之典范。人品之如玉,不唯高贵,更体现为不容玷污,拒绝同流合污。周敦颐的《爱莲说》更是将这种文学手段进一步升华:真正高尚之人格,恰似莲花,出淤泥而不染。这种人格,经得起各种挫折和磨难,在任何威逼利诱前都永不变节。这种文学实践及其对民族精神的构建,既是从上古到当代的中国文学中的艺术要素,又是融入文学活动全过程的经纬线。

③中华文明史上的典范人物,其品行无不与文学构建的要旨相契相合。像“斯是陋室,惟吾德馨”的刘禹锡、“粉骨碎身浑不怕,要留清白在人间”的于谦,他们千百年来之所以为后人景仰,就在于人格的高尚与坚定:无论何时何地,无论面对怎样的威胁和诱虑,他们心中的信念绝不动摇,自身节操稳如磐石。

④文学对民族精神的构建,更体现在对民族意志的锻造上。民族意志是众多个体精神品格的凝聚。历史上,中华民族面临强敌入侵时,总能升华坚忍的民族意志,可歌可泣的人物与事迹不计其数。历史发展到今天,我们的视野与思维,足以在高度肯定历史人物的同时,对其当代意义予以重新阐释。金庸的式侠小说正是在继承传统文化的基础上,将评价历史人物与事件的角度,转为对天下苍生是否真正脱离苦难、是否能够安居乐业的关注和思考。这些文学作品都是在锻造民族精神,通过感召广大民众,化育普通百姓,为熔铸民族意志打下广泛而坚实的基础。

⑤中华民族的精神构建,已绵延数千年。文学在21世纪履行构建使命的同时,也为我们的民族精神注入新内涵。既要弘场传统文学之精华,又要符合我们国家在当今世界格局中的身份地位。我们要让文学顺应潮流,大展身手,勇挑民族精神构建使命的重担。

(有删改)

(1)本文的中心论点是什么?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(2)分析本文第②段与第④段不能调换的原因。

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(3)文中第②段画横线的句子运用了什么论证方法?有什么作用?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(4)结合本文,根据第3段画波浪线的句式,补写一个事实论据。

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

素养提升

8.近期,一档旨在“用书信打开历史”的读信节目——《见字如面》,刷爆了朋友圈。请你结合材料完成下列任务。

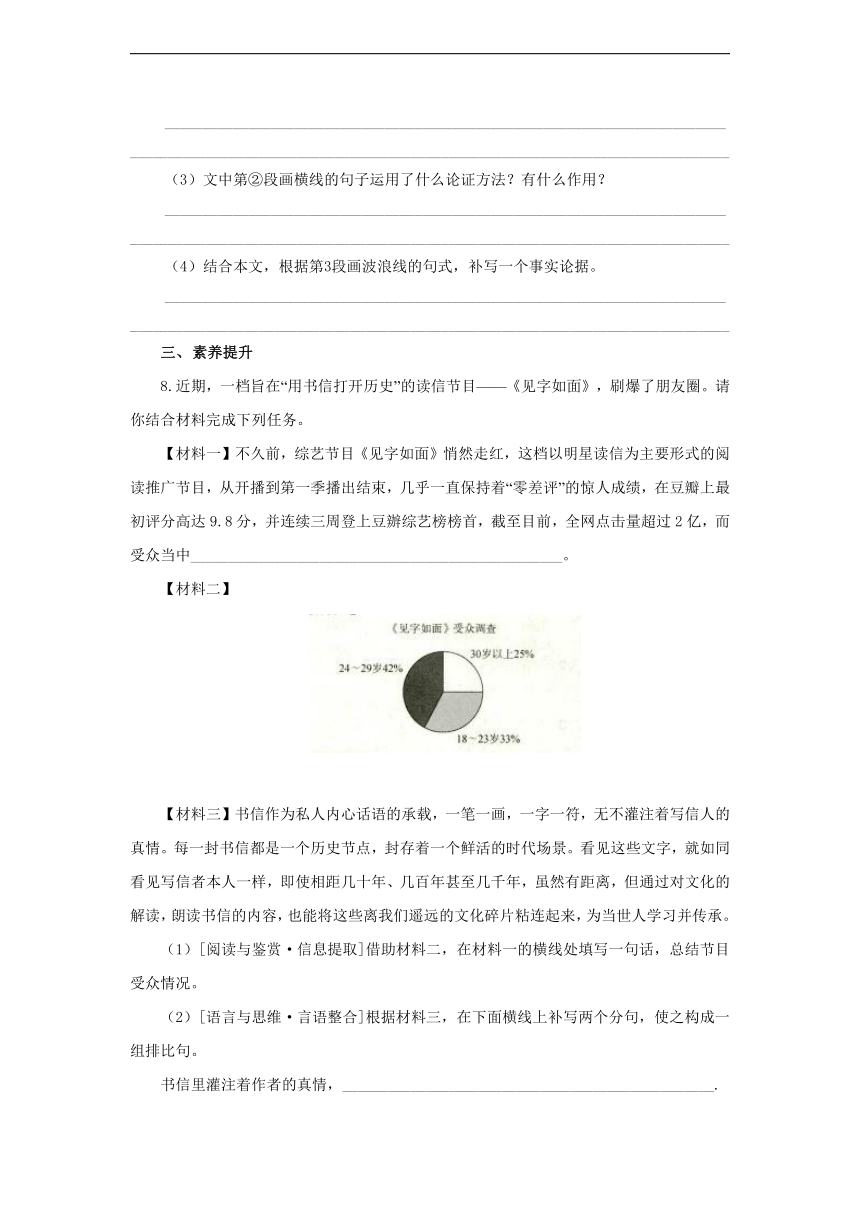

【材料一】不久前,综艺节目《见字如面》悄然走红,这档以明星读信为主要形式的阅读推广节目,从开播到第一季播出结束,几乎一直保持着“零差评”的惊人成绩,在豆瓣上最初评分高达9.8分,并连续三周登上豆辦综艺榜榜首,截至目前,全网点击量超过2亿,而受众当中_________________________________________________。

【材料二】

【材料三】书信作为私人内心话语的承载,一笔一画,一字一符,无不灌注着写信人的真情。每一封书信都是一个历史节点,封存着一个鲜活的时代场景。看见这些文字,就如同看见写信者本人一样,即使相距几十年、几百年甚至几千年,虽然有距离,但通过对文化的解读,朗读书信的内容,也能将这些离我们遥远的文化碎片粘连起来,为当世人学习并传承。

(1)[阅读与鉴赏·信息提取]借助材料二,在材料一的横线处填写一句话,总结节目受众情况。

(2)[语言与思维·言语整合]根据材料三,在下面横线上补写两个分句,使之构成一组排比句。

书信里灌注着作者的真情,_________________________________________________.

(3)[阅读与鉴赏·批判性思维]有媒体评价:“《见字如面》让人们重新认识到了‘阅读的力量’。”请结合你的阅读经验,谈谈你对“阅读的力量”的理解。

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

参考答案

基础训练

1.C

2.C

解析:A项中的“捻”应为“拈”,B项中的“飘”应为“缥”:D项中的“宵”应为“肖”

3.C

解析:A.“惟妙惟肖”形容描绘或仿造得简直和真的一模一样,非常逼真。与语境不符,使用错误。B.“家徒四壁”指家里只有四面的墙壁。形容十分贫困,一无所有。此处属于望文生义。D.“顶礼膜拜”指虔诚地跪拜。形容崇拜得五体投地。使用对象错误。

4.C

解析:作者认为低头闭目的神像往往能给人留下深刻的印象。

二、能力提升

5.示例:操场操场是一方广阔的天地,如同一个讲台,供同学们在其中尽情挥酒青春。

6.①“大音希声,大象无形”,“无言”中包含着无限深远的情绪意旨。①“无言”是一种含蓄艺术,简单的表述常常比冗长的演义更值得玩味。③“无言”留下了广阔的艺术空间,让欣赏者获得美的体验。

7.(1)中国文学肩负着构建民族精神的使命(或第①段首句)。

(2)第②段和第④段的内容与第①段“它不仅对个人品行的养成发挥了不可或缺的重要作用,更对我们民族意志的锻造起到了价值观的奠基与导引作用”相照应;第②股从论述个人品行的养成和提高入手,第④段从对民族意志的锻造上阐述,二者是递进关系,不可调换。

(3)举例论证,具体论证了文学对民族精神的构建要从个人品行的养成和提高入手的道理,进而论证中心论点,使论证充分,更有说服力。

(4)示例:“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”的杜甫;“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的范仲淹;“了却君王天下事,赢得生前身后名”的辛弃疾;等等。

解析:本题考查的是补写论据与仿写句式。所补事实论据论证的是“典范人物,其品行无不与文学构建的要旨相契相合这个分论点,这样的事实论据很多,形式是“名句+典范人物”。

三、素养提升

8.(1)29岁以下的年轻人占75%,其中23岁以下的占33%(或24-29岁占多数,30岁以上的占少数;或29岁以下的年轻人占比较多).

解析:本题要求借助材料二,而材料二是一个带数字比例的统计图,故在材料一的横线处填写一句话,要求带有数字比例。(2)示例:书信里封存着鲜活的时代 书信里粘连着逼远的文化

(3)示例一:读书给我成长的力量。《童年》中外祖母讲给阿廖沙怜悯穷人和弱者,歌颂正义和光明的故事,让我同阿廖沙一样,获得了以宽大的胸怀坚强应对生活磨难的力量。

示例二:阅读的力量是具体而深刻的,它既体现在使我们拥有丰富的知识上,又体现在对我们精神的升华和对视野的拓展方面,还陶冶了我们的情操。

基础训练

1.下面加点字的注音完全正确的一项是( )

A.胡笳(jiā) 着想(zháo) 颦蛾眉(pín)

B.惨戚(qī) 寂寥(liáo) 顷刻(qīng)

C.倘若(tǎng)擒住(qín) 狗吠(fèi)

D.呼号(háo) 相称(chèng) 譬如(pì)

2.下列词语书写全部正确的一项是( )

A.呈露 怆然 信手捻来 瞬息万变

B.飘缈意蕴 铢两悉称 丝毫不爽

C.尽致 深巷 轻描淡写 不舍昼夜

D.鼓瑟 凄凉 心旷神怡 惟妙惟宵

3.下列各句中加点成语使用正确的一项是( )

A.进入中考的冲刺阶段,周老师的课越发讲得惟妙惟肖,课堂效率极高。

B.刚买了新居,家徒四壁,老王决定要多方参照、精心设计后再动工。

C.面对日方屡次宣称钓鱼岛是其固有领土的谬论,所有国人都感到义愤填膺。

D.年轻时读过许多小说,现在回想起来,最使我顶礼膜拜的还是《钢铁是怎样炼成的》一书。

4.下面说法与课文内容不相符的一项是( )

A.艺术家在创作时,往往会有意识地运用“无言”来获得更好的艺术效果。

B.作者以文学、音乐、雕塑等各类艺术作品为例,分析了言不必尽意、无声胜有声、含蓄不露等所表现出来的“无言之美”。

C.作者认为雕刻塑像中的金刚怒目比菩萨低眉更能给人留下深刻的印象。

D.作者认为音乐音调低微以至于无声的时候,才会让人体会出音乐上的无言之美。

二、能力提升

5.参照示例,请从下列备选词语中任选一词,写一句话,要求:表意清楚,用上修辞,句式不限。示例:讲台

讲台是一道独特的风景线,洁白的粉笔,在一片肥沃的黑土地上,耕耘着智慧和希望。

备选词语:窗台 操场 林荫小道

__________________________________________________________________________

6.请结合全文,阐释“无言之美”的内涵。

__________________________________________________________________________

7.阅读下面的文章,回答问题。

中国文学肩负着构建民族精神的使命

①古往今来的中国文学是中华传统文化的重要组成部分,肩负着构建民族精神的使命。它不仅对个人品行的养成发挥了不可或缺的重要作用,更对我们民族意志的锻造起到了价值观的奠基与导引作用。

②文学对民族精神的构建,要从个人品行的养成和提高入手。我国第一部诗歌总集《诗经》,既是“饥者歌其食,劳者歌其事”,又有“智者歌其思”寓于其间。所思的重要内容之一,就是运用文学的手段,塑造当时社会朴实的理想人格。如《诗经》涉及玉的篇目多达三十余首,以玉之高洁,比附人品之典范。人品之如玉,不唯高贵,更体现为不容玷污,拒绝同流合污。周敦颐的《爱莲说》更是将这种文学手段进一步升华:真正高尚之人格,恰似莲花,出淤泥而不染。这种人格,经得起各种挫折和磨难,在任何威逼利诱前都永不变节。这种文学实践及其对民族精神的构建,既是从上古到当代的中国文学中的艺术要素,又是融入文学活动全过程的经纬线。

③中华文明史上的典范人物,其品行无不与文学构建的要旨相契相合。像“斯是陋室,惟吾德馨”的刘禹锡、“粉骨碎身浑不怕,要留清白在人间”的于谦,他们千百年来之所以为后人景仰,就在于人格的高尚与坚定:无论何时何地,无论面对怎样的威胁和诱虑,他们心中的信念绝不动摇,自身节操稳如磐石。

④文学对民族精神的构建,更体现在对民族意志的锻造上。民族意志是众多个体精神品格的凝聚。历史上,中华民族面临强敌入侵时,总能升华坚忍的民族意志,可歌可泣的人物与事迹不计其数。历史发展到今天,我们的视野与思维,足以在高度肯定历史人物的同时,对其当代意义予以重新阐释。金庸的式侠小说正是在继承传统文化的基础上,将评价历史人物与事件的角度,转为对天下苍生是否真正脱离苦难、是否能够安居乐业的关注和思考。这些文学作品都是在锻造民族精神,通过感召广大民众,化育普通百姓,为熔铸民族意志打下广泛而坚实的基础。

⑤中华民族的精神构建,已绵延数千年。文学在21世纪履行构建使命的同时,也为我们的民族精神注入新内涵。既要弘场传统文学之精华,又要符合我们国家在当今世界格局中的身份地位。我们要让文学顺应潮流,大展身手,勇挑民族精神构建使命的重担。

(有删改)

(1)本文的中心论点是什么?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(2)分析本文第②段与第④段不能调换的原因。

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(3)文中第②段画横线的句子运用了什么论证方法?有什么作用?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(4)结合本文,根据第3段画波浪线的句式,补写一个事实论据。

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

素养提升

8.近期,一档旨在“用书信打开历史”的读信节目——《见字如面》,刷爆了朋友圈。请你结合材料完成下列任务。

【材料一】不久前,综艺节目《见字如面》悄然走红,这档以明星读信为主要形式的阅读推广节目,从开播到第一季播出结束,几乎一直保持着“零差评”的惊人成绩,在豆瓣上最初评分高达9.8分,并连续三周登上豆辦综艺榜榜首,截至目前,全网点击量超过2亿,而受众当中_________________________________________________。

【材料二】

【材料三】书信作为私人内心话语的承载,一笔一画,一字一符,无不灌注着写信人的真情。每一封书信都是一个历史节点,封存着一个鲜活的时代场景。看见这些文字,就如同看见写信者本人一样,即使相距几十年、几百年甚至几千年,虽然有距离,但通过对文化的解读,朗读书信的内容,也能将这些离我们遥远的文化碎片粘连起来,为当世人学习并传承。

(1)[阅读与鉴赏·信息提取]借助材料二,在材料一的横线处填写一句话,总结节目受众情况。

(2)[语言与思维·言语整合]根据材料三,在下面横线上补写两个分句,使之构成一组排比句。

书信里灌注着作者的真情,_________________________________________________.

(3)[阅读与鉴赏·批判性思维]有媒体评价:“《见字如面》让人们重新认识到了‘阅读的力量’。”请结合你的阅读经验,谈谈你对“阅读的力量”的理解。

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

参考答案

基础训练

1.C

2.C

解析:A项中的“捻”应为“拈”,B项中的“飘”应为“缥”:D项中的“宵”应为“肖”

3.C

解析:A.“惟妙惟肖”形容描绘或仿造得简直和真的一模一样,非常逼真。与语境不符,使用错误。B.“家徒四壁”指家里只有四面的墙壁。形容十分贫困,一无所有。此处属于望文生义。D.“顶礼膜拜”指虔诚地跪拜。形容崇拜得五体投地。使用对象错误。

4.C

解析:作者认为低头闭目的神像往往能给人留下深刻的印象。

二、能力提升

5.示例:操场操场是一方广阔的天地,如同一个讲台,供同学们在其中尽情挥酒青春。

6.①“大音希声,大象无形”,“无言”中包含着无限深远的情绪意旨。①“无言”是一种含蓄艺术,简单的表述常常比冗长的演义更值得玩味。③“无言”留下了广阔的艺术空间,让欣赏者获得美的体验。

7.(1)中国文学肩负着构建民族精神的使命(或第①段首句)。

(2)第②段和第④段的内容与第①段“它不仅对个人品行的养成发挥了不可或缺的重要作用,更对我们民族意志的锻造起到了价值观的奠基与导引作用”相照应;第②股从论述个人品行的养成和提高入手,第④段从对民族意志的锻造上阐述,二者是递进关系,不可调换。

(3)举例论证,具体论证了文学对民族精神的构建要从个人品行的养成和提高入手的道理,进而论证中心论点,使论证充分,更有说服力。

(4)示例:“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”的杜甫;“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的范仲淹;“了却君王天下事,赢得生前身后名”的辛弃疾;等等。

解析:本题考查的是补写论据与仿写句式。所补事实论据论证的是“典范人物,其品行无不与文学构建的要旨相契相合这个分论点,这样的事实论据很多,形式是“名句+典范人物”。

三、素养提升

8.(1)29岁以下的年轻人占75%,其中23岁以下的占33%(或24-29岁占多数,30岁以上的占少数;或29岁以下的年轻人占比较多).

解析:本题要求借助材料二,而材料二是一个带数字比例的统计图,故在材料一的横线处填写一句话,要求带有数字比例。(2)示例:书信里封存着鲜活的时代 书信里粘连着逼远的文化

(3)示例一:读书给我成长的力量。《童年》中外祖母讲给阿廖沙怜悯穷人和弱者,歌颂正义和光明的故事,让我同阿廖沙一样,获得了以宽大的胸怀坚强应对生活磨难的力量。

示例二:阅读的力量是具体而深刻的,它既体现在使我们拥有丰富的知识上,又体现在对我们精神的升华和对视野的拓展方面,还陶冶了我们的情操。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读