9 那一定会很好 教案

图片预览

文档简介

《那一定会很好》教学设计

一、教学目标:

1.初步感知童话的文体特征;借助结构图,发现童话故事中的“结构反复”、“语言反复”。

2.学习比较性阅读,了解“结构反复”和“语言反复”的基本特点。

3.运用“结构反复”和“语言反复”的写作方法,续编童话故事。

二、教学重点:

了解“结构反复”和“语言反复”的基本特点;学习课文“结构反复”、“语言反复”的写作方法,并加以运用,续写童话。

三、教学难点:

学习课文“结构反复”和“语言反复”的写作方法,并加以运用,续写童话。

教学过程:

一、激趣导入,初识童话

1.童话故事有哪些特点?

小结:童话故事充满了奇妙的想象,情节曲折神奇,常常把动物或其他事物当做人来写,赋予他们人的思想、语言行为等。

【设计意图:通过回忆学过的童话故事,初步感知童话的特点。】

二、引入课题,认读识字

1.出示课题,齐读课题。

2.认读词语,检查预习。

出示词语: 缩成一团 努力生长 手推车 吱吱嘎嘎 旧木料 拆了

3.出示句子,巩固识字。

【设计意图:三年级的学生已经有了自学识字的能力,课堂上检查学生预习情况,纠正字音,扫清阅读障碍。】

三、抓关键词,梳理内容。

1.初读文本,读通读顺

默读课文,一边读一边思考:从种子到木地板经过了一段怎样的历程?

2.借助结构图,了解生命历程

3.学抓关键词,梳理文本内容。

出示故事第一部分

(1)师引导圈出种子第一次转变的关键词并记录第一次转变。

(2)师引导学生一边填结构图,一边梳理种子第一次转变的内容。

(3)由扶到放,借助提炼关键词的方法,了解种子整个成长历程,并填在结构图中。

(4)学生交流展示,师进行修正。

(5)学生看结构图,说故事主要内容。

【设计意图:引导学生借助结构图,运用抓关键词的方法,梳理课文的主要内容,交给学生梳理课文主要内容的方法。】

四、品读故事,领悟写法

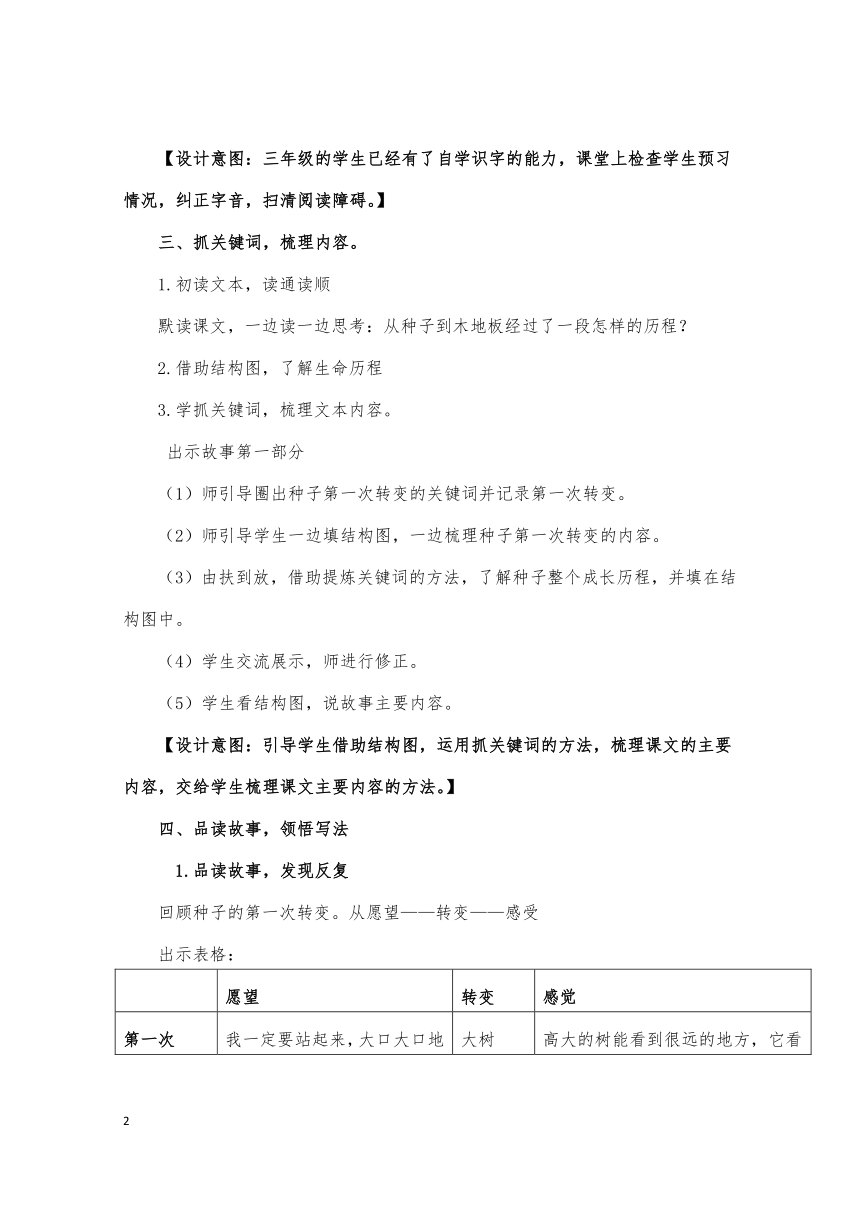

1.品读故事,发现反复

回顾种子的第一次转变。从愿望——转变——感受

出示表格:

愿望 转变 感觉

第一次 我一定要站起来,大口大口地呼吸空气,那一定会很好。” 大树 高大的树能看到很远的地方,它看见人和动物在山路上走来走去,跑来跑去。

第二次 要是能做一棵会跑的树,那一定会很好。 手推车 跑起来的时候,手推车听到耳边呼呼的风声,真舒服。

第三次 要是我能停下来,坐着休息一会儿,那一定会很好。 椅子

第四次 要是我能躺下,那一定会很好。 木地板 木地板满意地舒展着身子,躺在阳台上,阳光照在身上,暖洋洋的,舒服极了。

2.举一反三,拓展思路

3.关注结构,发现反复

四次转变,写法上有惊人的相似,都是先有(愿望),再是(转变),最后是一种(感受)。像这样相似的结构多次出现叫做:结构反复。

4.关注语言,发现反复

不管愿望怎么改变,每一次的想法里边都有一句“那一定会很好!”四次愿望在语言结构上也很相似,语言也在(反复)这就是语言的反复。

【设计意图:“授人以鱼不如授人以渔”。教方法比教知识更重要,再次借助结构图,发现童话故事中“结构反复”和“语言反复”的写作方法。】

五、运用反复,续写故事

1.听故事《猴子种果树》,一边听一边思考:这个故事的语言有什么特点?结构上有什么特点?

2.续写童话故事。注意:用上语言反复、结构反复。

【设计意图:俗话说编筐编篓全在收尾,在课的最后设小练笔达到了读写结合,学以致用的目的。】

六、总结收获,拓展延伸

1.学生谈本堂课的收获。

2.推荐童话书《开花的树》。

【设计意图:给学生一个更广阔的阅读空间,点燃学生的阅读兴趣。】

3

一、教学目标:

1.初步感知童话的文体特征;借助结构图,发现童话故事中的“结构反复”、“语言反复”。

2.学习比较性阅读,了解“结构反复”和“语言反复”的基本特点。

3.运用“结构反复”和“语言反复”的写作方法,续编童话故事。

二、教学重点:

了解“结构反复”和“语言反复”的基本特点;学习课文“结构反复”、“语言反复”的写作方法,并加以运用,续写童话。

三、教学难点:

学习课文“结构反复”和“语言反复”的写作方法,并加以运用,续写童话。

教学过程:

一、激趣导入,初识童话

1.童话故事有哪些特点?

小结:童话故事充满了奇妙的想象,情节曲折神奇,常常把动物或其他事物当做人来写,赋予他们人的思想、语言行为等。

【设计意图:通过回忆学过的童话故事,初步感知童话的特点。】

二、引入课题,认读识字

1.出示课题,齐读课题。

2.认读词语,检查预习。

出示词语: 缩成一团 努力生长 手推车 吱吱嘎嘎 旧木料 拆了

3.出示句子,巩固识字。

【设计意图:三年级的学生已经有了自学识字的能力,课堂上检查学生预习情况,纠正字音,扫清阅读障碍。】

三、抓关键词,梳理内容。

1.初读文本,读通读顺

默读课文,一边读一边思考:从种子到木地板经过了一段怎样的历程?

2.借助结构图,了解生命历程

3.学抓关键词,梳理文本内容。

出示故事第一部分

(1)师引导圈出种子第一次转变的关键词并记录第一次转变。

(2)师引导学生一边填结构图,一边梳理种子第一次转变的内容。

(3)由扶到放,借助提炼关键词的方法,了解种子整个成长历程,并填在结构图中。

(4)学生交流展示,师进行修正。

(5)学生看结构图,说故事主要内容。

【设计意图:引导学生借助结构图,运用抓关键词的方法,梳理课文的主要内容,交给学生梳理课文主要内容的方法。】

四、品读故事,领悟写法

1.品读故事,发现反复

回顾种子的第一次转变。从愿望——转变——感受

出示表格:

愿望 转变 感觉

第一次 我一定要站起来,大口大口地呼吸空气,那一定会很好。” 大树 高大的树能看到很远的地方,它看见人和动物在山路上走来走去,跑来跑去。

第二次 要是能做一棵会跑的树,那一定会很好。 手推车 跑起来的时候,手推车听到耳边呼呼的风声,真舒服。

第三次 要是我能停下来,坐着休息一会儿,那一定会很好。 椅子

第四次 要是我能躺下,那一定会很好。 木地板 木地板满意地舒展着身子,躺在阳台上,阳光照在身上,暖洋洋的,舒服极了。

2.举一反三,拓展思路

3.关注结构,发现反复

四次转变,写法上有惊人的相似,都是先有(愿望),再是(转变),最后是一种(感受)。像这样相似的结构多次出现叫做:结构反复。

4.关注语言,发现反复

不管愿望怎么改变,每一次的想法里边都有一句“那一定会很好!”四次愿望在语言结构上也很相似,语言也在(反复)这就是语言的反复。

【设计意图:“授人以鱼不如授人以渔”。教方法比教知识更重要,再次借助结构图,发现童话故事中“结构反复”和“语言反复”的写作方法。】

五、运用反复,续写故事

1.听故事《猴子种果树》,一边听一边思考:这个故事的语言有什么特点?结构上有什么特点?

2.续写童话故事。注意:用上语言反复、结构反复。

【设计意图:俗话说编筐编篓全在收尾,在课的最后设小练笔达到了读写结合,学以致用的目的。】

六、总结收获,拓展延伸

1.学生谈本堂课的收获。

2.推荐童话书《开花的树》。

【设计意图:给学生一个更广阔的阅读空间,点燃学生的阅读兴趣。】

3

同课章节目录

- 第一单元

- 1 大青树下的小学

- 2 花的学校

- 3 *不懂就要问

- 习作:猜猜他是谁

- 语文园地

- 第二单元

- 4 古诗三首

- 5 铺满金色巴掌的水泥道

- 6 秋天的雨

- 7 *听听,秋的声音

- 习作:写日记

- 语文园地

- 第三单元

- 8 卖火柴的小女孩

- 9 *那一定会很好

- 10 在牛肚子里旅行

- 11 *一块奶酪

- 习作:我来编童话

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第四单元

- 12 总也倒不了的老屋

- 13* 胡萝卜先生的长胡子

- 14* 小狗学叫

- 口语交际:名字里的故事

- 习作:续写故事

- 语文园地

- 第五单元

- 15 搭船的鸟

- 16 金色的草地

- 习作例文

- 习作:我们眼中的缤纷世界

- 第六单元

- 17 古诗三首

- 18 富饶的西沙群岛

- 19 海滨小城

- 20 美丽的小兴安岭

- 习作:这儿真美

- 语文园地

- 第七单元

- 21 大自然的声音

- 22 读不完的大书

- 23 父亲、树林和鸟

- 口语交际:身边的“小事”

- 习作:我有一个想法

- 语文园地

- 第八单元

- 24 司马光

- 25 掌声

- 26 灰雀

- 27 *手术台就是阵地

- 口语交际:请教

- 习作:那次玩得真高兴

- 语文园地