1.1区域和区域差异课件(共33张PPT)

文档属性

| 名称 | 1.1区域和区域差异课件(共33张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 9.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 中图版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2020-05-01 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

第一节 区域和区域差异(2)

高二年级 地理

课程标准

选择性必修2 区域发展

课程标准(2017年版)

2.1结合实例,说明区域的含义及类型。

2.2结合实例,从地理环境整体性和区域关联的角度,比较不同区域发展的异同,说明因地制宜对于区域发展的重要意义。

结合我国建国以来区域发展实践的实例,了解国家经济区划与区域发展的时代背景和基本过程,说明区域的含义及类型,知道地理学科将空间划分为区域的区划方法,深化对因地制宜促进区域可持续发展的认识。

本节课学习目标

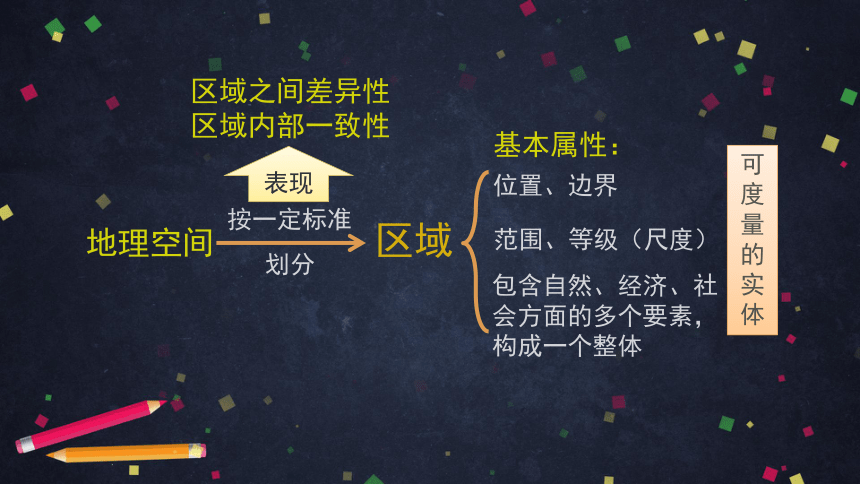

区域

地理空间

按一定标准

划分

表现

区域之间差异性

区域内部一致性

区域

地理空间

按一定标准

划分

基本属性:

位置、边界

范围、等级(尺度)

包含自然、经济、社会方面的多个要素,构成一个整体

可度量的实体

表现

区域之间差异性

区域内部一致性

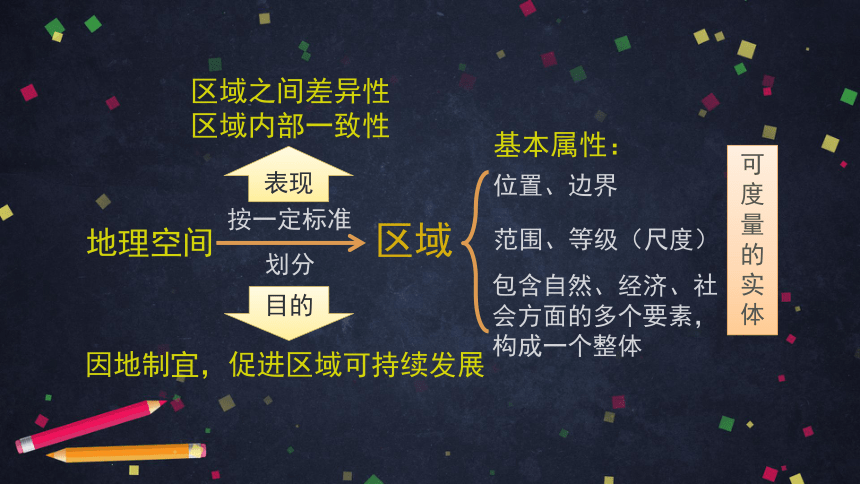

区域

地理空间

因地制宜,促进区域可持续发展

按一定标准

划分

基本属性:

位置、边界

范围、等级(尺度)

包含自然、经济、社会方面的多个要素,构成一个整体

可度量的实体

表现

目的

区域之间差异性

区域内部一致性

中国区域发展实践

问题1:在我国建国后及改革开放初期,为了促进国家发展,主要依据哪个要素将国土空间划分为不同区域?

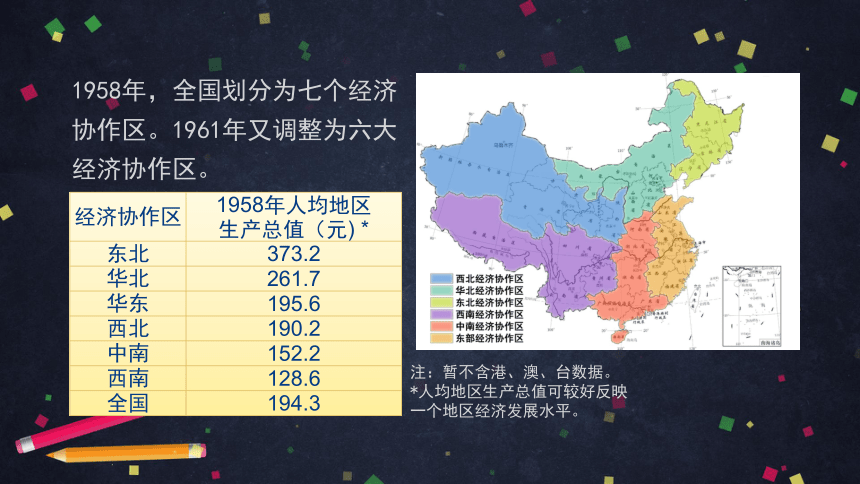

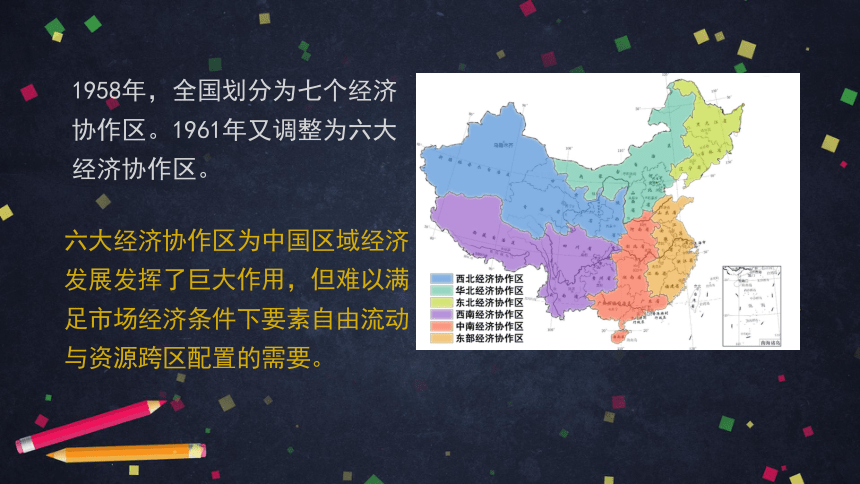

1958年,全国划分为七个经济协作区。1961年又调整为六大经济协作区。

经济协作区 1958年人均地区

生产总值(元) *

东北 373.2

华北 261.7

华东 195.6

西北 190.2

中南 152.2

西南 128.6

全国 194.3

注:暂不含港、澳、台数据。

*人均地区生产总值可较好反映一个地区经济发展水平。

1958年,全国划分为七个经济协作区。1961年又调整为六大经济协作区。

六大经济协作区为中国区域经济发展发挥了巨大作用,但难以满足市场经济条件下要素自由流动与资源跨区配置的需要。

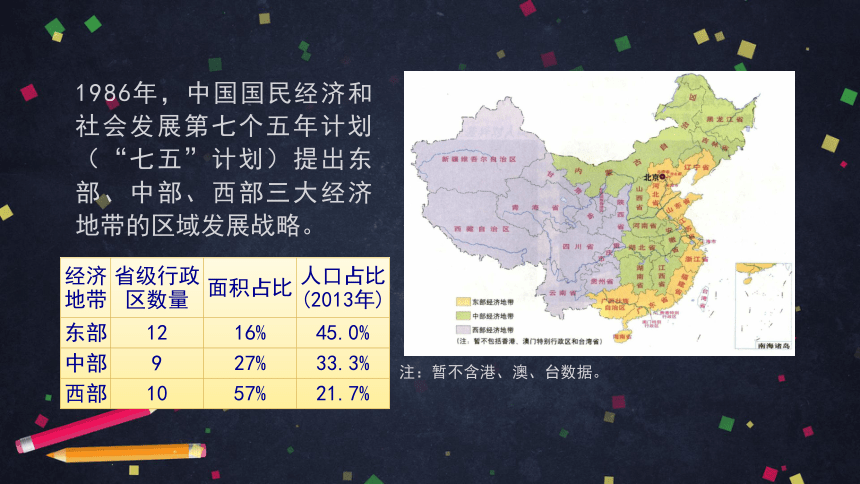

1986年,中国国民经济和社会发展第七个五年计划(“七五”计划)提出东部、中部、西部三大经济地带的区域发展战略。

经济地带 省级行政区数量 面积占比 人口占比

(2013年)

东部 12 16% 45.0%

中部 9 27% 33.3%

西部 10 57% 21.7%

注:暂不含港、澳、台数据。

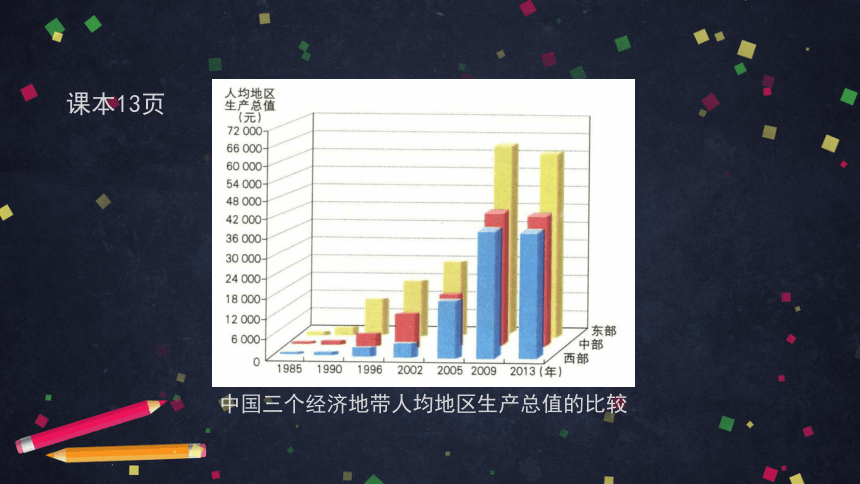

课本13页

中国三个经济地带人均地区生产总值的比较

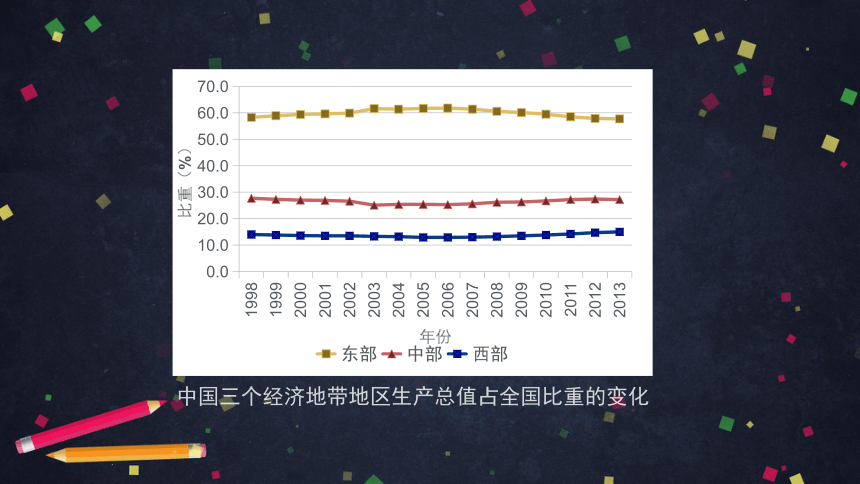

中国三个经济地带地区生产总值占全国比重的变化

符合中国区域经济基本情况,极大推动区域梯度开发。但区域发展愈加不均衡,且区域内部差异巨大,很难做到按区施策、因地制宜。

1986年,中国国民经济和社会发展第七个五年计划(“七五”计划)提出东部、中部、西部三大经济地带的区域发展战略。

2006年,“十一五”规划实行了“四大板块”的划分法,并提出“坚持实施推进西部大开发,振兴东北地区等老工业基地,促进中部地区崛起,鼓励东部地区率先发展”的区域发展总体战略。

四大板块 省级行政区数量 面积占比 GDP占比

(2018年)

东部 10 9.6% 51.9%

中部 6 10.7% 22.2%

西部 12 71.5% 20.8%

东北 3 8.2% 5.1%

注:暂不含港、澳、台数据。

西藏阿里地区的壮美景观与的水泥厂

被弃种撂荒的农田

来源:《经济参考报》2019-12-02

2006年,“十一五”规划实行了“四大板块”的划分法,并提出“坚持实施推进西部大开发,振兴东北地区等老工业基地,促进中部地区崛起,鼓励东部地区率先发展”的区域发展总体战略。

极大地促进了区域协调发展。但过分强调经济开发,且政策单元过大,容易忽略内部(地区、城乡)差异性。

注:暂不含港、澳、台数据。

六大经济协作区(1961年)

三大经济地带(1986年)

四大板块(2006年)

中国区域发展实践

中国区域发展实践

问题2:我国现阶段仍以经济发展为唯一考虑因素来划分区域可能导致什么问题?

区划单元与尺度过大,政策“一刀切”,忽视区域内部差异;

过分强调经济发展,不利于保护生态环境、保障粮食安全等;

区域发展规划缺乏长期性,核心战略导向不明确。

中国区域发展实践

问题3:面对这些问题,应该如何解决?

中国区域发展实践

问题3:面对这些问题,应该如何解决?

——缩小单元尺度,改变大区划思维,增加政策针对性;

——补充完善生态环境、社会发展相关的区划指标与发展目标;

——科学导向,统筹中长期国土空间开发战略格局。

依据地域功能,开展主体功能区划

中国

主体

功能区

战略

中国主体功能区分布示意

注:暂不包括港、澳、台。

优化开发区(红色区域)

重点开发区(黄色区域)

限制开发区-农产品主产区(深绿色区域)

限制开发区-重点生态功能区(浅绿色区域)

禁止开发区(以自然或法定边界为基本单元,分布在其他类型主体功能区区域之中)

城市化战略格局示意

优化开发区,经济发达,人口密集,城镇体系完善,科技创新能力强,但资源和环境承载力已经接近饱和,需优化产业结构、促进城镇群的协调发展。

重点开发区,有一定的经济基础,人口较为密集,城镇体系初步形成,未来开发潜力大,是支撑经济增长的重要增长极。

注:暂不包括港、澳、台。

农业战略格局示意

国家层面限制开发的农产品主产区是指具备较好的农业生产条件,以提供农产品为主体功能,需要在国土空间开发中限制进行大规模高强度工业化城镇化开发,以保持并提高农产品生产能力的区域。

注:暂不包括港、澳、台。

国家重点生态功能区示意

国家层面限制开发的重点生态功能区是指生态系统十分重要,关系全国或较大范围区域的生态安全,目前生态系统有所退化,需要在国土空间开发中限制进行大规模高强度工业化城镇化开发,以保持并提高生态产品供给能力的区域。

注:暂不包括港、澳、台。

国家禁止开发区域示意

国家禁止开发区域是指有代表性的自然生态系统、珍稀濒危野生动植物物种的天然集中分布地、有特殊价值的自然遗迹所在地和文化遗址等,需要在国土空间开发中禁止进行工业化城镇化开发的重点生态功能区。

注:暂不包括港、澳、台。

中共中央、国务院

《关于完善主体功能区战略和制度的若干意见》

建设主体功能区是我国经济发展和生态环境保护的大战略。完善主体功能区战略和制度,要发挥主体功能区作为国土空间开发保护基础制度作用,推动主体功能区战略格局在市县层面精准落地,健全不同主体功能区差异化协同发展长效机制,加快体制改革和法治建设,为优化国土空间开发保护格局、创新国家空间发展模式夯实基础。

区域

地理空间

因地制宜,促进区域可持续发展

按一定标准

划分

基本属性:

位置、边界

范围、等级(尺度)

包含自然、经济、社会方面的多个要素,构成一个整体

可度量的实体

表现

目的

区域之间差异性

区域内部一致性

课后作业:区域差异案例探究

利用国家统计局-国家数据网站中“分省年度数据”中任意年份的任意一项数据,自己制作一份针对该内容的省级行政区区域划分方案,尝试说明划分的依据与意义。

说明:该项作业为开放性作业,完成后可与其它同学交流分享。利用其它正规来源的分区域统计数据也可。

国家统计局-国家数据 网址:

http://data.stats.gov.cn

举 例:

根据2018年各省市区森林覆盖率数据进行区域划分。

结合中国干湿区分布,提出针对不同省市区的植树造林建议。

划分标准 主要省级行政区

(由高到低排序) 区域特征 植树造林建议

森林覆盖率低 (<25%) 河南、内蒙古、山西、山东、河北、江苏、上海、宁夏、西藏、天津、甘肃、青海、新疆 主要位于干旱、半干旱区 干旱、半干旱地区的省区,应保护好现有森林,因地制宜开展植树种草,维持良好生态环境;

湿润、半湿润地区的省市,可大力加强植树造林,如上海、天津等。

森林覆盖率中(25-45%) 黑龙江、贵州、北京、陕西、重庆、吉林、湖北、辽宁、四川、安徽 全部位于湿润区或半湿润区 做好森林保育工作;部分省市可进一步增加植树造林,如安徽等。

森林覆盖率高 (>45%) 福建、江西、广西、浙江、海南、云南、广东、湖南 全部位于湿润区 做好森林保育工作。

注:暂不包括港、澳、台。

学以致用,知行合一

谢谢大家!

主要参考文献:

全国主体功能区规划.国务院关于印发全国主体功能区规划的通知,2010-10-20.

普通高中教科书 地理 必修 第二册,人民教育出版社,2019:109-112.

中国主体功能区划方案. 樊杰, 地理学报, 2015, 70(2): 186-201.

地域功能-结构的空间组织途径——对国土空间规划实施主体功能区战略的讨论. 樊杰,地理研究, 2019, 38(10): 2373-2387.

第一节 区域和区域差异(2)

高二年级 地理

课程标准

选择性必修2 区域发展

课程标准(2017年版)

2.1结合实例,说明区域的含义及类型。

2.2结合实例,从地理环境整体性和区域关联的角度,比较不同区域发展的异同,说明因地制宜对于区域发展的重要意义。

结合我国建国以来区域发展实践的实例,了解国家经济区划与区域发展的时代背景和基本过程,说明区域的含义及类型,知道地理学科将空间划分为区域的区划方法,深化对因地制宜促进区域可持续发展的认识。

本节课学习目标

区域

地理空间

按一定标准

划分

表现

区域之间差异性

区域内部一致性

区域

地理空间

按一定标准

划分

基本属性:

位置、边界

范围、等级(尺度)

包含自然、经济、社会方面的多个要素,构成一个整体

可度量的实体

表现

区域之间差异性

区域内部一致性

区域

地理空间

因地制宜,促进区域可持续发展

按一定标准

划分

基本属性:

位置、边界

范围、等级(尺度)

包含自然、经济、社会方面的多个要素,构成一个整体

可度量的实体

表现

目的

区域之间差异性

区域内部一致性

中国区域发展实践

问题1:在我国建国后及改革开放初期,为了促进国家发展,主要依据哪个要素将国土空间划分为不同区域?

1958年,全国划分为七个经济协作区。1961年又调整为六大经济协作区。

经济协作区 1958年人均地区

生产总值(元) *

东北 373.2

华北 261.7

华东 195.6

西北 190.2

中南 152.2

西南 128.6

全国 194.3

注:暂不含港、澳、台数据。

*人均地区生产总值可较好反映一个地区经济发展水平。

1958年,全国划分为七个经济协作区。1961年又调整为六大经济协作区。

六大经济协作区为中国区域经济发展发挥了巨大作用,但难以满足市场经济条件下要素自由流动与资源跨区配置的需要。

1986年,中国国民经济和社会发展第七个五年计划(“七五”计划)提出东部、中部、西部三大经济地带的区域发展战略。

经济地带 省级行政区数量 面积占比 人口占比

(2013年)

东部 12 16% 45.0%

中部 9 27% 33.3%

西部 10 57% 21.7%

注:暂不含港、澳、台数据。

课本13页

中国三个经济地带人均地区生产总值的比较

中国三个经济地带地区生产总值占全国比重的变化

符合中国区域经济基本情况,极大推动区域梯度开发。但区域发展愈加不均衡,且区域内部差异巨大,很难做到按区施策、因地制宜。

1986年,中国国民经济和社会发展第七个五年计划(“七五”计划)提出东部、中部、西部三大经济地带的区域发展战略。

2006年,“十一五”规划实行了“四大板块”的划分法,并提出“坚持实施推进西部大开发,振兴东北地区等老工业基地,促进中部地区崛起,鼓励东部地区率先发展”的区域发展总体战略。

四大板块 省级行政区数量 面积占比 GDP占比

(2018年)

东部 10 9.6% 51.9%

中部 6 10.7% 22.2%

西部 12 71.5% 20.8%

东北 3 8.2% 5.1%

注:暂不含港、澳、台数据。

西藏阿里地区的壮美景观与的水泥厂

被弃种撂荒的农田

来源:《经济参考报》2019-12-02

2006年,“十一五”规划实行了“四大板块”的划分法,并提出“坚持实施推进西部大开发,振兴东北地区等老工业基地,促进中部地区崛起,鼓励东部地区率先发展”的区域发展总体战略。

极大地促进了区域协调发展。但过分强调经济开发,且政策单元过大,容易忽略内部(地区、城乡)差异性。

注:暂不含港、澳、台数据。

六大经济协作区(1961年)

三大经济地带(1986年)

四大板块(2006年)

中国区域发展实践

中国区域发展实践

问题2:我国现阶段仍以经济发展为唯一考虑因素来划分区域可能导致什么问题?

区划单元与尺度过大,政策“一刀切”,忽视区域内部差异;

过分强调经济发展,不利于保护生态环境、保障粮食安全等;

区域发展规划缺乏长期性,核心战略导向不明确。

中国区域发展实践

问题3:面对这些问题,应该如何解决?

中国区域发展实践

问题3:面对这些问题,应该如何解决?

——缩小单元尺度,改变大区划思维,增加政策针对性;

——补充完善生态环境、社会发展相关的区划指标与发展目标;

——科学导向,统筹中长期国土空间开发战略格局。

依据地域功能,开展主体功能区划

中国

主体

功能区

战略

中国主体功能区分布示意

注:暂不包括港、澳、台。

优化开发区(红色区域)

重点开发区(黄色区域)

限制开发区-农产品主产区(深绿色区域)

限制开发区-重点生态功能区(浅绿色区域)

禁止开发区(以自然或法定边界为基本单元,分布在其他类型主体功能区区域之中)

城市化战略格局示意

优化开发区,经济发达,人口密集,城镇体系完善,科技创新能力强,但资源和环境承载力已经接近饱和,需优化产业结构、促进城镇群的协调发展。

重点开发区,有一定的经济基础,人口较为密集,城镇体系初步形成,未来开发潜力大,是支撑经济增长的重要增长极。

注:暂不包括港、澳、台。

农业战略格局示意

国家层面限制开发的农产品主产区是指具备较好的农业生产条件,以提供农产品为主体功能,需要在国土空间开发中限制进行大规模高强度工业化城镇化开发,以保持并提高农产品生产能力的区域。

注:暂不包括港、澳、台。

国家重点生态功能区示意

国家层面限制开发的重点生态功能区是指生态系统十分重要,关系全国或较大范围区域的生态安全,目前生态系统有所退化,需要在国土空间开发中限制进行大规模高强度工业化城镇化开发,以保持并提高生态产品供给能力的区域。

注:暂不包括港、澳、台。

国家禁止开发区域示意

国家禁止开发区域是指有代表性的自然生态系统、珍稀濒危野生动植物物种的天然集中分布地、有特殊价值的自然遗迹所在地和文化遗址等,需要在国土空间开发中禁止进行工业化城镇化开发的重点生态功能区。

注:暂不包括港、澳、台。

中共中央、国务院

《关于完善主体功能区战略和制度的若干意见》

建设主体功能区是我国经济发展和生态环境保护的大战略。完善主体功能区战略和制度,要发挥主体功能区作为国土空间开发保护基础制度作用,推动主体功能区战略格局在市县层面精准落地,健全不同主体功能区差异化协同发展长效机制,加快体制改革和法治建设,为优化国土空间开发保护格局、创新国家空间发展模式夯实基础。

区域

地理空间

因地制宜,促进区域可持续发展

按一定标准

划分

基本属性:

位置、边界

范围、等级(尺度)

包含自然、经济、社会方面的多个要素,构成一个整体

可度量的实体

表现

目的

区域之间差异性

区域内部一致性

课后作业:区域差异案例探究

利用国家统计局-国家数据网站中“分省年度数据”中任意年份的任意一项数据,自己制作一份针对该内容的省级行政区区域划分方案,尝试说明划分的依据与意义。

说明:该项作业为开放性作业,完成后可与其它同学交流分享。利用其它正规来源的分区域统计数据也可。

国家统计局-国家数据 网址:

http://data.stats.gov.cn

举 例:

根据2018年各省市区森林覆盖率数据进行区域划分。

结合中国干湿区分布,提出针对不同省市区的植树造林建议。

划分标准 主要省级行政区

(由高到低排序) 区域特征 植树造林建议

森林覆盖率低 (<25%) 河南、内蒙古、山西、山东、河北、江苏、上海、宁夏、西藏、天津、甘肃、青海、新疆 主要位于干旱、半干旱区 干旱、半干旱地区的省区,应保护好现有森林,因地制宜开展植树种草,维持良好生态环境;

湿润、半湿润地区的省市,可大力加强植树造林,如上海、天津等。

森林覆盖率中(25-45%) 黑龙江、贵州、北京、陕西、重庆、吉林、湖北、辽宁、四川、安徽 全部位于湿润区或半湿润区 做好森林保育工作;部分省市可进一步增加植树造林,如安徽等。

森林覆盖率高 (>45%) 福建、江西、广西、浙江、海南、云南、广东、湖南 全部位于湿润区 做好森林保育工作。

注:暂不包括港、澳、台。

学以致用,知行合一

谢谢大家!

主要参考文献:

全国主体功能区规划.国务院关于印发全国主体功能区规划的通知,2010-10-20.

普通高中教科书 地理 必修 第二册,人民教育出版社,2019:109-112.

中国主体功能区划方案. 樊杰, 地理学报, 2015, 70(2): 186-201.

地域功能-结构的空间组织途径——对国土空间规划实施主体功能区战略的讨论. 樊杰,地理研究, 2019, 38(10): 2373-2387.