第3课土地改革 课件 (共40张PPT)

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

初二年级 历史

土地改革

悯农二首·其一

唐·李绅

春种一粒粟,秋收万颗子。

四海无闲田,农夫犹饿死。

蚕妇

宋·张俞

昨日入城市,归来泪满巾。

遍身罗绮者,不是养蚕人。

思考:两首诗反映了唐宋时期

农民什么样的生活状况?

农民生活贫穷困苦

思考:主要是什么原因导致这种现象?

地主占有大量土地,对农民进行剥削

回顾:你知道古代和近代有哪些人

提出过关于土地问题的主张?

李自成

洪秀全

孙中山

均田免粮

有田同耕

平均地权

回顾:根据上学期所学知识,中国共产党

在不同时期实行了哪些土地政策?

土地革命时期

抗日战争时期

解放战争时期

打土豪

分田地

地主减租减息

农民交租交息

没收地主土地

耕者有其田

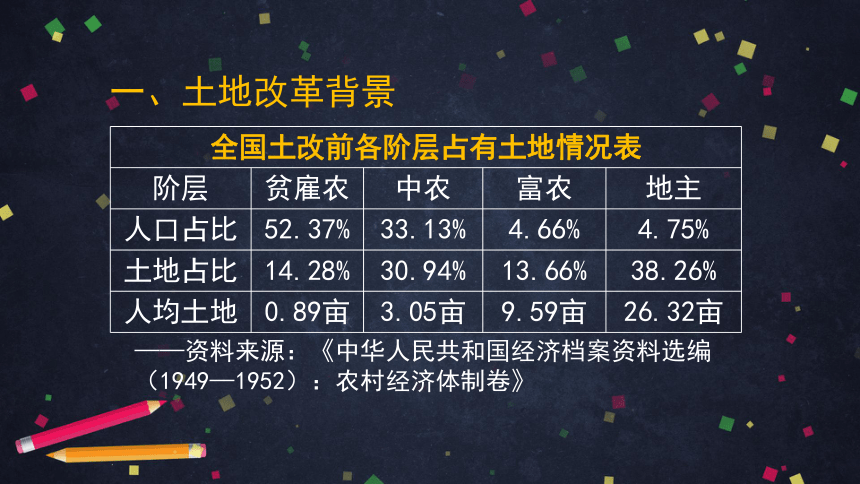

全国土改前各阶层占有土地情况表

阶层 贫雇农 中农 富农 地主

人口占比 52.37% 33.13% 4.66% 4.75%

土地占比 14.28% 30.94% 13.66% 38.26%

人均土地 0.89亩 3.05亩 9.59亩 26.32亩

——资料来源:《中华人民共和国经济档案资料选编(1949—1952):农村经济体制卷》

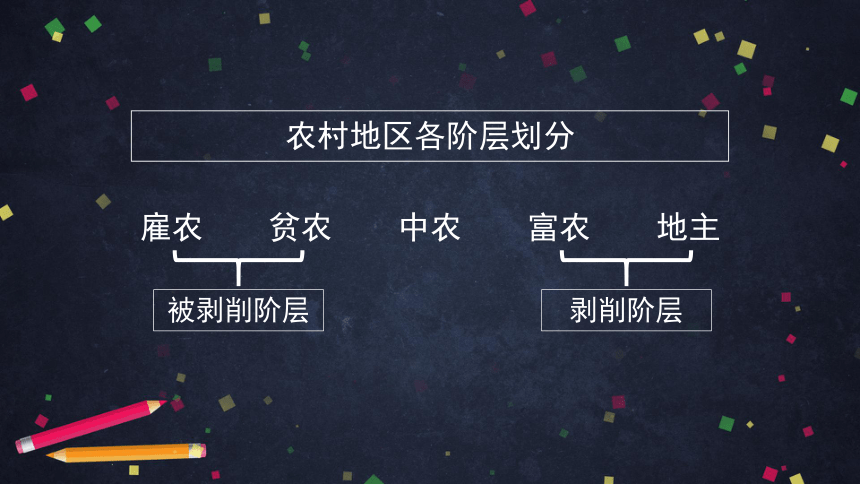

一、土地改革背景

雇农

贫农

中农

富农

地主

被剥削阶层

剥削阶层

农村地区各阶层划分

中国地主阶级对农民长期地进行了政治压迫、土地垄断和高利盘剥……各地地租一般占产量百分之五十以上,甚至有达到百分之九十以上的。

——周恩来在政协第一届全国委员会

第三次会议上政治报告(1951.10.23)

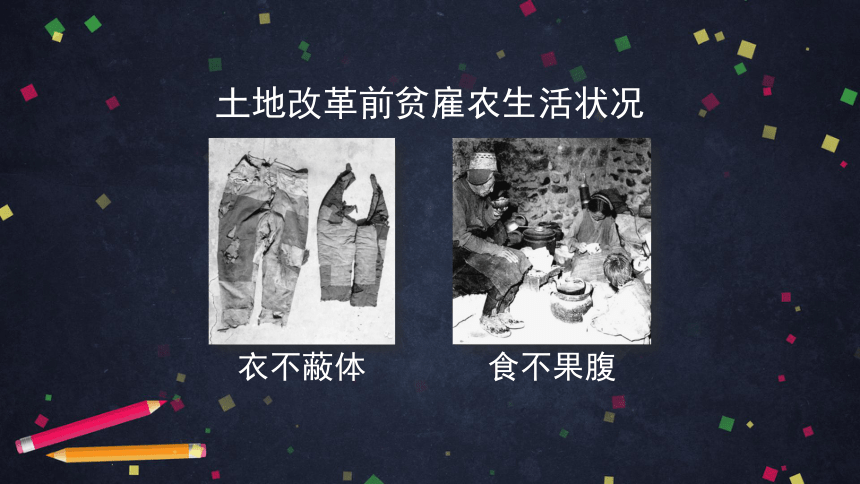

土地改革前贫雇农生活状况

衣不蔽体

食不果腹

地主土地所有制

对农民

政治压迫

收农民

高额地租

不利于人民政权巩固

阻碍了农村经济发展

一、土地改革背景

地主土地所有制严重阻碍农村经济和中国社会发展;广大农民迫切要求进行土地改革。

1950年6月14日,刘少奇在中国人民政治协商会议第一届全国委员会第二次会议中提交《中华人民共和国土地改革法草案》,并在会议中作《关于土地改革问题的报告》。

二、土地改革过程

土地改革为发展生产力和国家工业化的必要条件。凡已实行土地改革的地区,必须保护农民已得土地的所有权。凡尚未实行土地改革的地区,必须发动农民群众,建立农民团体,经过清除土匪恶霸、减租减息和分配土地等项步骤,实现耕者有其田。

——《共同纲领》第二十七条(1949.9)

人民政府和人民解放军又在广大的新解放区进行了肃清土匪、反对恶霸和减租运动,并在许多地区建立了农民协会……农民群众的觉悟水平已经很快地提高……因此,我们认为在这些农民运动业已开展并有准备的地区,在今年冬季可以开始实行土地改革。

——刘少奇《关于土地改革的报告》(1950.6)

《中华人民共和国土地改革法》

(1950.6)

第一条 废除地主阶级封建剥削的土地所有制,实行农民的土地所有制,藉以解放农村生产力,发展农业生产,为新中国的工业化开辟道路。

翻身农民热烈拥护《中华人民共和国土地改革法》

土地改革

农民从地主束缚中解脱

农业发展

农民人均

收入提升

为工业发展提供劳动力

为工业发展提供物资保障

为工业发展提供广阔市场

农民贫困

土地改革

农业发展

工业道路

要求

推动

开辟

解决

二、土地改革过程

1.法律:《中华人民共和国土地改革法》

2.时间:1950—1952年底

《中华人民共和国土地改革法》

(1950.6)

第二条 没收地主的土地、耕畜、农具、多余的粮食及其在农村中多余的房屋。但地主的其他财产不予没收。

第六条 保护富农所有自耕和雇人耕种的土地及其他财产,不得侵犯。

《中国土地法大纲》(1947.9)

第八条 乡村农会接收地主的牲畜、农具、房屋、粮食及其他财产,并征收富农的上述财产的多余部分,分给缺乏这些财产的农民及其他贫民,并分给地主同样的一份。

两份文件内容有何变化?

两份文件内容有何变化?

对地主政策:

对富农政策:

没收地主一切财产

没收地主多余财产

没收富农多余财产

保护富农财产

济南郊区土改前后各阶级占有土地情况表

项目 贫雇农 中农 富农 地主

土改前人均

土地(亩) 0.75 1.8 3 4.35

土改后人均

土地(亩) 1.35 1.95 2.1 1.2

——资料来源:济南市史志编纂委员会编:

《济南市志》(第四册)

所有没收和征收得来的土地和其他生产资料……对地主亦分给同样的一份,使地主也能依靠自己的劳动维持生活,并在劳动中改造自己。

——《中华人民共和国土地改革法》

在土地改革中,工作组下基层到甘肃天水秦安县访贫问苦时,工作组王同志问农民老赵:“地主待你怎样?”老赵回答:“地主待我很好”。接着问:“你为啥这样穷?”老赵说:“我命里该穷”。

——甘肃省委员会农村工作部编:《甘肃省土地改革文集》

农民控诉恶霸地主

农民分得土地、牲畜等生产资料

土改成果:

(1)1952年底,近三亿无地少地的农民分到7亿亩土地和大量的农具、牲畜和房屋。

(2)免除农民每年向地主缴纳3000万吨粮食地租。

西藏达孜县的农奴焚烧地契、债约

1959年西藏地区进行了民主改革,中心任务是把封建农奴主土地所有制改变为农民土地所有制,彻底消灭封建农奴制度。

在广大农村,废除了地主阶级封建剥削的土地所有制,实现了农民的土地所有制……使被压迫的农民翻身成为农村的主人,完全掌握了农村政权,巩固了农村中的人民民主专政。农民说得好:“过去头顶地主的天,脚踏地主的地,现在都成为我们的了。”

——周恩来在政协第一届全国委员会第三次会议上政治报告(1951.10.23)

三、土地改革意义

三、土地改革意义

1.彻底摧毁了中国两千余年封建地主土地所有制

2.农民成为土地的主人,巩固了人民政权

地主土地所有制与农民土地所有制异同

项目 地主土地所有制 农民土地所有制

所有权 地主占有大多数土地 农民占有土地

分配形式 劳动成果大部分归地主所有 劳动成果归农民所有

相同点

地主私有

农民私有

均为土地私有制

1949——1952年全国主要农业产品产量统计

(单位:万吨)

年份 粮食 棉花 油料 糖料 水果

1949 11318.0 44.4 256.4 283.3 120.0

1950 13212.5 69.2 267.2 337.8 132.5

1951 14368.5 103.1 362.0 498.9 156.4

1952 16391.5 130.4 419.3 759.5 244.3

三、土地改革意义

1.彻底摧毁了中国两千余年封建地主土地所有制

2.农民成为土地的主人,巩固了人民政权

3.大大解放了农村生产力

1949—1952年全国农民收入支出情况统计表

年份 1949年 1950年 1951年 1952年

人均货币收入(元) 14.5 18.7 23.6 26.8

人均消费品支出(元) 14.2 17.3 21.6 24.6

——资料来源:《1949—1952中华人民共和国经济档案资料选编》

三、土地改革意义

1.彻底摧毁了中国两千余年封建地主土地所有制

2.农民成为土地的主人,巩固了人民政权

3.大大解放了农村生产力

4.为国家工业化建设准备了条件

课堂小结

土地改革

背景

过程

时间:1950-1952年底

法律:

意义

制度:结束封建土地制度,消灭了地主阶级

农民:成为土地的主人

国家:巩固了人民政权,解放了农村生产力,为国家的工业化建设准备了条件

封建土地所有制严重阻碍了农村经济和中国社会的发展

《中华人民共和国土地改革法》

土改后鄂湘皖三省生产资料占有情况

人均占有

土地 2.93亩

(注:单个劳动力一天可耕种5亩地以上)

人均占有

牲畜 0.43头

(注:单头耕牛负担率平均为30亩)

人均占有

农具 1.95件

(注:包括犁、耙、水车等)

——资料来源:张晓玲《土改后新中农对生产资料占有和使用的历史考察》

思维深化

土改后的农村存在何种问题?如何解决?

初二年级 历史

土地改革

悯农二首·其一

唐·李绅

春种一粒粟,秋收万颗子。

四海无闲田,农夫犹饿死。

蚕妇

宋·张俞

昨日入城市,归来泪满巾。

遍身罗绮者,不是养蚕人。

思考:两首诗反映了唐宋时期

农民什么样的生活状况?

农民生活贫穷困苦

思考:主要是什么原因导致这种现象?

地主占有大量土地,对农民进行剥削

回顾:你知道古代和近代有哪些人

提出过关于土地问题的主张?

李自成

洪秀全

孙中山

均田免粮

有田同耕

平均地权

回顾:根据上学期所学知识,中国共产党

在不同时期实行了哪些土地政策?

土地革命时期

抗日战争时期

解放战争时期

打土豪

分田地

地主减租减息

农民交租交息

没收地主土地

耕者有其田

全国土改前各阶层占有土地情况表

阶层 贫雇农 中农 富农 地主

人口占比 52.37% 33.13% 4.66% 4.75%

土地占比 14.28% 30.94% 13.66% 38.26%

人均土地 0.89亩 3.05亩 9.59亩 26.32亩

——资料来源:《中华人民共和国经济档案资料选编(1949—1952):农村经济体制卷》

一、土地改革背景

雇农

贫农

中农

富农

地主

被剥削阶层

剥削阶层

农村地区各阶层划分

中国地主阶级对农民长期地进行了政治压迫、土地垄断和高利盘剥……各地地租一般占产量百分之五十以上,甚至有达到百分之九十以上的。

——周恩来在政协第一届全国委员会

第三次会议上政治报告(1951.10.23)

土地改革前贫雇农生活状况

衣不蔽体

食不果腹

地主土地所有制

对农民

政治压迫

收农民

高额地租

不利于人民政权巩固

阻碍了农村经济发展

一、土地改革背景

地主土地所有制严重阻碍农村经济和中国社会发展;广大农民迫切要求进行土地改革。

1950年6月14日,刘少奇在中国人民政治协商会议第一届全国委员会第二次会议中提交《中华人民共和国土地改革法草案》,并在会议中作《关于土地改革问题的报告》。

二、土地改革过程

土地改革为发展生产力和国家工业化的必要条件。凡已实行土地改革的地区,必须保护农民已得土地的所有权。凡尚未实行土地改革的地区,必须发动农民群众,建立农民团体,经过清除土匪恶霸、减租减息和分配土地等项步骤,实现耕者有其田。

——《共同纲领》第二十七条(1949.9)

人民政府和人民解放军又在广大的新解放区进行了肃清土匪、反对恶霸和减租运动,并在许多地区建立了农民协会……农民群众的觉悟水平已经很快地提高……因此,我们认为在这些农民运动业已开展并有准备的地区,在今年冬季可以开始实行土地改革。

——刘少奇《关于土地改革的报告》(1950.6)

《中华人民共和国土地改革法》

(1950.6)

第一条 废除地主阶级封建剥削的土地所有制,实行农民的土地所有制,藉以解放农村生产力,发展农业生产,为新中国的工业化开辟道路。

翻身农民热烈拥护《中华人民共和国土地改革法》

土地改革

农民从地主束缚中解脱

农业发展

农民人均

收入提升

为工业发展提供劳动力

为工业发展提供物资保障

为工业发展提供广阔市场

农民贫困

土地改革

农业发展

工业道路

要求

推动

开辟

解决

二、土地改革过程

1.法律:《中华人民共和国土地改革法》

2.时间:1950—1952年底

《中华人民共和国土地改革法》

(1950.6)

第二条 没收地主的土地、耕畜、农具、多余的粮食及其在农村中多余的房屋。但地主的其他财产不予没收。

第六条 保护富农所有自耕和雇人耕种的土地及其他财产,不得侵犯。

《中国土地法大纲》(1947.9)

第八条 乡村农会接收地主的牲畜、农具、房屋、粮食及其他财产,并征收富农的上述财产的多余部分,分给缺乏这些财产的农民及其他贫民,并分给地主同样的一份。

两份文件内容有何变化?

两份文件内容有何变化?

对地主政策:

对富农政策:

没收地主一切财产

没收地主多余财产

没收富农多余财产

保护富农财产

济南郊区土改前后各阶级占有土地情况表

项目 贫雇农 中农 富农 地主

土改前人均

土地(亩) 0.75 1.8 3 4.35

土改后人均

土地(亩) 1.35 1.95 2.1 1.2

——资料来源:济南市史志编纂委员会编:

《济南市志》(第四册)

所有没收和征收得来的土地和其他生产资料……对地主亦分给同样的一份,使地主也能依靠自己的劳动维持生活,并在劳动中改造自己。

——《中华人民共和国土地改革法》

在土地改革中,工作组下基层到甘肃天水秦安县访贫问苦时,工作组王同志问农民老赵:“地主待你怎样?”老赵回答:“地主待我很好”。接着问:“你为啥这样穷?”老赵说:“我命里该穷”。

——甘肃省委员会农村工作部编:《甘肃省土地改革文集》

农民控诉恶霸地主

农民分得土地、牲畜等生产资料

土改成果:

(1)1952年底,近三亿无地少地的农民分到7亿亩土地和大量的农具、牲畜和房屋。

(2)免除农民每年向地主缴纳3000万吨粮食地租。

西藏达孜县的农奴焚烧地契、债约

1959年西藏地区进行了民主改革,中心任务是把封建农奴主土地所有制改变为农民土地所有制,彻底消灭封建农奴制度。

在广大农村,废除了地主阶级封建剥削的土地所有制,实现了农民的土地所有制……使被压迫的农民翻身成为农村的主人,完全掌握了农村政权,巩固了农村中的人民民主专政。农民说得好:“过去头顶地主的天,脚踏地主的地,现在都成为我们的了。”

——周恩来在政协第一届全国委员会第三次会议上政治报告(1951.10.23)

三、土地改革意义

三、土地改革意义

1.彻底摧毁了中国两千余年封建地主土地所有制

2.农民成为土地的主人,巩固了人民政权

地主土地所有制与农民土地所有制异同

项目 地主土地所有制 农民土地所有制

所有权 地主占有大多数土地 农民占有土地

分配形式 劳动成果大部分归地主所有 劳动成果归农民所有

相同点

地主私有

农民私有

均为土地私有制

1949——1952年全国主要农业产品产量统计

(单位:万吨)

年份 粮食 棉花 油料 糖料 水果

1949 11318.0 44.4 256.4 283.3 120.0

1950 13212.5 69.2 267.2 337.8 132.5

1951 14368.5 103.1 362.0 498.9 156.4

1952 16391.5 130.4 419.3 759.5 244.3

三、土地改革意义

1.彻底摧毁了中国两千余年封建地主土地所有制

2.农民成为土地的主人,巩固了人民政权

3.大大解放了农村生产力

1949—1952年全国农民收入支出情况统计表

年份 1949年 1950年 1951年 1952年

人均货币收入(元) 14.5 18.7 23.6 26.8

人均消费品支出(元) 14.2 17.3 21.6 24.6

——资料来源:《1949—1952中华人民共和国经济档案资料选编》

三、土地改革意义

1.彻底摧毁了中国两千余年封建地主土地所有制

2.农民成为土地的主人,巩固了人民政权

3.大大解放了农村生产力

4.为国家工业化建设准备了条件

课堂小结

土地改革

背景

过程

时间:1950-1952年底

法律:

意义

制度:结束封建土地制度,消灭了地主阶级

农民:成为土地的主人

国家:巩固了人民政权,解放了农村生产力,为国家的工业化建设准备了条件

封建土地所有制严重阻碍了农村经济和中国社会的发展

《中华人民共和国土地改革法》

土改后鄂湘皖三省生产资料占有情况

人均占有

土地 2.93亩

(注:单个劳动力一天可耕种5亩地以上)

人均占有

牲畜 0.43头

(注:单头耕牛负担率平均为30亩)

人均占有

农具 1.95件

(注:包括犁、耙、水车等)

——资料来源:张晓玲《土改后新中农对生产资料占有和使用的历史考察》

思维深化

土改后的农村存在何种问题?如何解决?

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化