人教九年级下册化学 第九单元能力提优测试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 人教九年级下册化学 第九单元能力提优测试卷(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2020-05-02 12:18:46 | ||

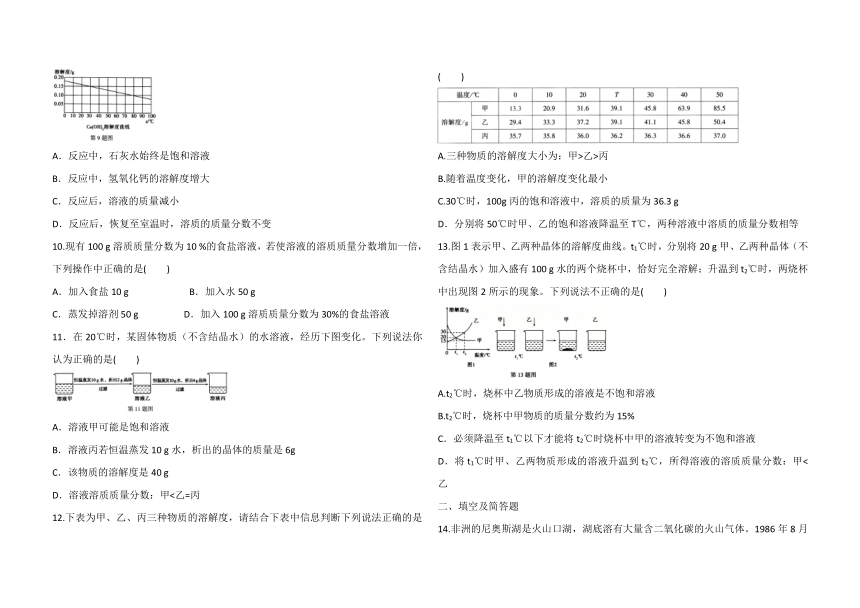

图片预览

文档简介

第九单元能力提优测试卷

一、选择题

1.水对其他物质说:“我很温柔,能够包容万物。”下列生活中的常见物质加入水中能形成溶液的是( )

面粉 B.米粉 C.食盐 D.植物油

2.下列洗涤污物的方法中,属于溶解的是( )

A.用酒精洗涤沾到手上的碘

B.用洗涤灵洗涤餐具上的油污

C.用稀盐酸洗涤暖水瓶中的水垢

D.用钢丝刷擦洗锅体外壁的黑色物质

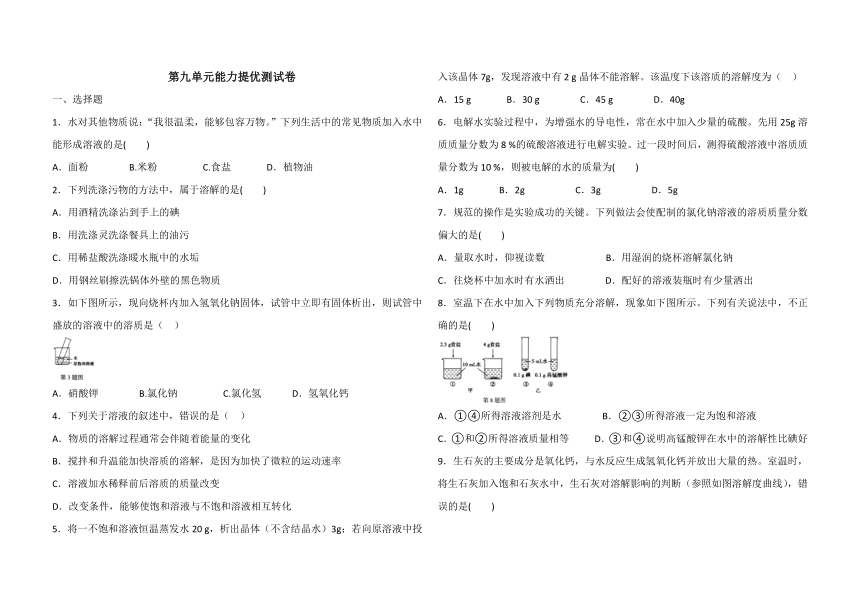

3.如下图所示,现向烧杯内加入氢氧化钠固体,试管中立即有固体析出,则试管中盛放的溶液中的溶质是( )

硝酸钾 B.氯化钠 C.氯化氢 D.氢氧化钙

4.下列关于溶液的叙述中,错误的是( )

A.物质的溶解过程通常会伴随着能量的变化

B.搅拌和升温能加快溶质的溶解,是因为加快了微粒的运动速率

C.溶液加水稀释前后溶质的质量改变

D.改变条件,能够使饱和溶液与不饱和溶液相互转化

5.将一不饱和溶液恒温蒸发水20 g,析出晶体(不含结晶水)3g;若向原溶液中投入该晶体7g,发现溶液中有2 g晶体不能溶解。该温度下该溶质的溶解度为( )

A.15 g B.30 g C.45 g D.40g

6.电解水实验过程中,为增强水的导电性,常在水中加入少量的硫酸。先用25g溶质质量分数为8 %的硫酸溶液进行电解实验。过一段时间后,测得硫酸溶液中溶质质量分数为10 %,则被电解的水的质量为( )

A.1g B.2g C.3g D.5g

7.规范的操作是实验成功的关键。下列做法会使配制的氯化钠溶液的溶质质量分数偏大的是( )

A.量取水时,仰视读数 B.用湿润的烧杯溶解氯化钠

C.往烧杯中加水时有水洒出 D.配好的溶液装瓶时有少量洒出

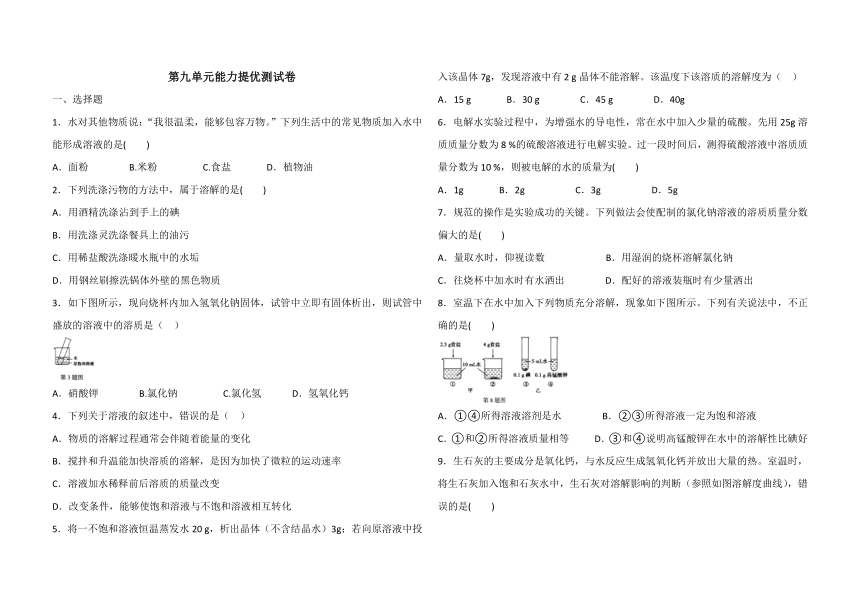

8.室温下在水中加入下列物质充分溶解,现象如下图所示。下列有关说法中,不正确的是( )

①④所得溶液溶剂是水 B.②③所得溶液一定为饱和溶液

C.①和②所得溶液质量相等 D.③和④说明高锰酸钾在水中的溶解性比碘好

9.生石灰的主要成分是氧化钙,与水反应生成氢氧化钙并放出大量的热。室温时,将生石灰加入饱和石灰水中,生石灰对溶解影响的判断(参照如图溶解度曲线),错误的是( )

A.反应中,石灰水始终是饱和溶液

B.反应中,氢氧化钙的溶解度增大

C.反应后,溶液的质量减小

D.反应后,恢复至室温时,溶质的质量分数不变

10.现有100 g溶质质量分数为10 %的食盐溶液,若使溶液的溶质质量分数增加一倍,下列操作中正确的是( )

A.加入食盐10 g B.加入水50 g

C.蒸发掉溶剂50 g D.加入100 g溶质质量分数为30%的食盐溶液

11.在20℃时,某固体物质(不含结晶水)的水溶液,经历下图变化。下列说法你认为正确的是( )

溶液甲可能是饱和溶液

B.溶液丙若恒温蒸发10 g水,析出的晶体的质量是6g

C.该物质的溶解度是40 g

D.溶液溶质质量分数:甲<乙=丙

12.下表为甲、乙、丙三种物质的溶解度,请结合下表中信息判断下列说法正确的是( )

A.三种物质的溶解度大小为:甲>乙>丙

B.随着温度变化,甲的溶解度变化最小

C.30℃时,100g丙的饱和溶液中,溶质的质量为36.3 g

D.分别将50℃时甲、乙的饱和溶液降温至T℃,两种溶液中溶质的质量分数相等

13.图1表示甲、乙两种晶体的溶解度曲线。t1℃时,分别将20 g甲、乙两种晶体(不含结晶水)加入盛有100 g水的两个烧杯中,恰好完全溶解;升温到t2℃时,两烧杯中出现图2所示的现象。下列说法不正确的是( )

A.t2℃时,烧杯中乙物质形成的溶液是不饱和溶液

B.t2℃时,烧杯中甲物质的质量分数约为15%

C.必须降温至t1℃以下才能将t2℃时烧杯中甲的溶液转变为不饱和溶液

D.将t1℃时甲、乙两物质形成的溶液升温到t2℃,所得溶液的溶质质量分数:甲<乙

二、填空及简答题

14.非洲的尼奥斯湖是火山口湖,湖底溶有大量含二氧化碳的火山气体。1986年8月21日,大量的降水使上层湖水变凉而下沉,下层湖水上涌,二氧化碳气体从水中逸出,并沿着山谷向下扩散,导致山脚的大量居民窒息死亡。根据以上信息回答:

(1)湖水上涌后,溶解的二氧化碳气体从水中逸出,是由于液体压强随深度的减小而_______,导致了二氧化碳的溶解度减小。

(2)逸出的二氧化碳气体沿着山谷向下扩散,是由于二氧化碳具有__________的性质。

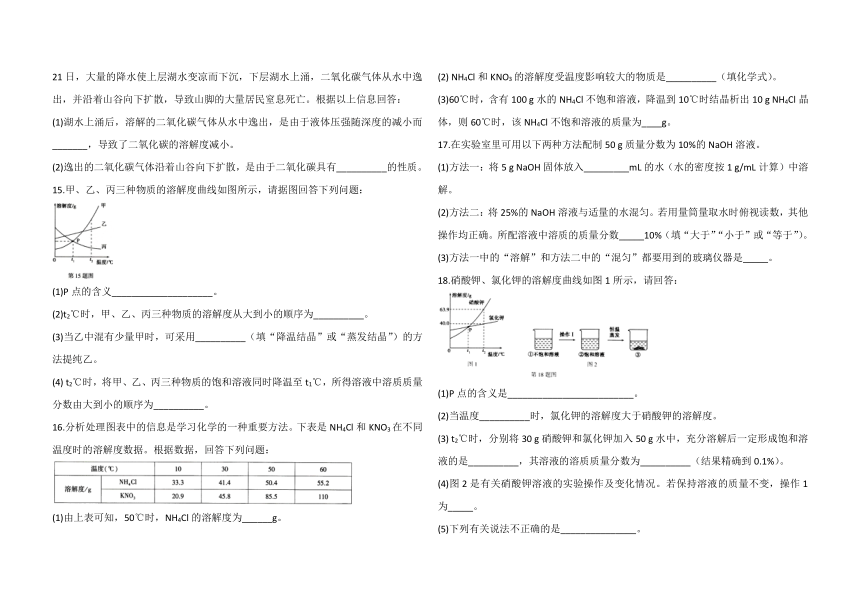

15.甲、乙、丙三种物质的溶解度曲线如图所示,请据图回答下列问题:

(1)P点的含义____________________。

(2)t2℃时,甲、乙、丙三种物质的溶解度从大到小的顺序为__________。

(3)当乙中混有少量甲时,可采用__________(填“降温结晶”或“蒸发结晶”)的方法提纯乙。

(4) t2℃时,将甲、乙、丙三种物质的饱和溶液同时降温至t1℃,所得溶液中溶质质量分数由大到小的顺序为__________。

16.分析处理图表中的信息是学习化学的一种重要方法。下表是NH4Cl和KNO3在不同温度时的溶解度数据。根据数据,回答下列问题:

(1)由上表可知,50℃时,NH4Cl的溶解度为______g。

(2) NH4Cl和KNO3的溶解度受温度影响较大的物质是__________(填化学式)。

(3)60℃时,含有100 g水的NH4Cl不饱和溶液,降温到10℃时结晶析出10 g NH4Cl晶体,则60℃时,该NH4Cl不饱和溶液的质量为____g。

17.在实验室里可用以下两种方法配制50 g质量分数为10%的NaOH溶液。

(1)方法一:将5 g NaOH固体放入_________mL的水(水的密度按1 g/mL计算)中溶解。

(2)方法二:将25%的NaOH溶液与适量的水混匀。若用量筒量取水时俯视读数,其他操作均正确。所配溶液中溶质的质量分数_____10%(填“大于”“小于”或“等于”)。

(3)方法一中的“溶解”和方法二中的“混匀”都要用到的玻璃仪器是_____。

18.硝酸钾、氯化钾的溶解度曲线如图1所示,请回答:

(1)P点的含义是_________________________。

(2)当温度__________时,氯化钾的溶解度大于硝酸钾的溶解度。

(3) t2℃时,分别将30 g硝酸钾和氯化钾加入50 g水中,充分溶解后一定形成饱和溶液的是__________,其溶液的溶质质量分数为__________(结果精确到0.1%)。

(4)图2是有关硝酸钾溶液的实验操作及变化情况。若保持溶液的质量不变,操作1为_____。

(5)下列有关说法不正确的是_______________。

A.①与②的溶质质量可能相等

B.②与③的溶质质量分数一定相等

C.等温度、等质量的硝酸钾和氯化钾饱和溶液,恒温蒸发等质量的水,析出的晶体质量:硝酸钾>氯化钾

D.等温度、等质量的硝酸钾和氯化钾饱和溶液,降低相同的温度,析出的晶体质量:硝酸钾>氯化钾

三、实验及探究题

19.实验员王老师要配制80 g质量分数为10%的NaCl溶液供同学们使用,下图表示了他的实验操作过程,请据图回答下列问题:

(1)写出标号①~④各仪器的名称:①__________、②______、③______、④______。

(2)B操作中应称取NaCl的质量是____g,称量时若指针偏右,应进行的操作是__________。

(3)D操作中仪器③的规格应是______(填“50 mL”或“100 mL”),读数时应使视线与_______。

(4)E操作中④的作用是_________________________。

(5)下列错误操作可能导致溶质的质量分数偏小的是____________(填序号)。

①B操作中砝码与NaCl放颠倒了 ②D操作中仰视凹液面最低处读数

③D操作中有少量水溅出 ④F操作中溶液洒落

(6)配制该溶液的正确步骤应是____________(填字母)。

四、计算题

20.某化学兴趣小组用化学方法测定一种钢样品中铁的含量,同学们称取蒸5.4 g钢样品,投入装有50.0 g稀盐酸的烧杯中恰好完全反应(假设样品中的其他物质不与酸反应)。在实验过程中对烧杯(包括溶液和残余固体)进行四次称量,记录数据如下表:

请计算:

(1)反应生成氢气的质量为________________g。

(2)所用稀盐酸的溶质质量分数。

第九单元能力提优测试卷

1.C面粉不溶于水,与水混合形成悬浊液;米粉不溶于水,与水混合形成悬浊液;食盐溶于水形成均一、稳定的混合物,属于溶液;植物油不溶于水,与水混合形成乳浊液。

2.A用酒精洗涤沾到手上的碘,是因为酒精能溶解碘;洗涤灵具有乳化作用,能将大的油滴分散成细小的液滴随水流走;用稀盐酸洗涤暖水瓶中的水垢,利用的是碳酸钙能与稀盐酸反应;用钢丝刷擦洗锅体外壁的黑色物质,是利用摩擦将黑色物质除去。

3.D氢氧化钠固体溶于水放热,溶液温度升高,试管中立即有固体析出,说明该物质的溶解度随温度的升高而减小,应选D。

4.C物质的溶解过程通常会伴随着能量的变化,比如氢氧化钠溶于水放热,硝酸铵溶于水吸热;搅拌和升温能加快微粒的运动速率,可以加速溶解;溶液加水稀释前后溶质的质量不改变;改变条件,饱和溶液与不饱和溶液可以相互转化。

5.D向原溶液中投入该晶体7 g,发现溶液中有2 g晶体不能溶解,说明原溶液中加入5g晶体恰好饱和;恒温蒸发水20 g,析出晶体3g,所以20 g水中能溶解8g晶体,则100 g水中能溶解40 g晶体。所以在该温度下,该溶质的溶解度是40 g。

6.D设被电解的水的质量为x,则×100% =10%,解得x=5 g。

7.C用量筒量取水时仰视读数,会造成实际量取的水的体积偏大,会使溶质质量分数偏小;用湿润的烧杯溶解氯化钠,会造成水的体积偏大,会使溶质质量分数偏小;往烧杯中加水时有水洒出,会导致水的体积偏小,会使溶质质量分数偏大;溶液具有均一性,配好的溶液装瓶时有少量洒出,溶质质量分数不变。

8.C由图示可知,①④所得溶液溶剂是水;②③中溶质均不能继续溶解,所得溶液一定为饱和溶液;由于无法确定②中溶解溶质的质量,所以无法确定①和②所得溶液质量是否相等;室温下,在等体积的水中,高锰酸钾溶解的多,说明高锰酸钾在水中的溶解性比碘好。

9.B室温时,将生石灰加入饱和石灰水中,氧化钙和水反应生成氢氧化钙,同时放出热量,因为氢氧化钙的溶解度随温度升高而减小,所以反应中,石灰水始终是饱和溶液,故A正确;反应中,氢氧化钙的溶解度减小,故B错误;反应后,有氢氧化钙析出,所以溶液的质量减小,故C正确;反应后,恢复至室温时,溶解度不变,溶质的质量分数不变,故D正确。

10.C 100 g 10%的食盐溶液中溶质的质量为100 g×10%=10g,溶剂的质量为100 g-10 g= 90 g。设需要再溶解食盐的质量为x,(100 g+x) ×20%=100g×10%+x,x= 12.5 g,A不正确;加入水,溶质质量分数会减小,B不正确;设需要蒸发水的质量为y,(100 g-y)×20%= 100 g×10%;y=50g,C正确;室温下不存在溶质质量分数为30%的食盐溶液,D不正确。

11.D第一次恒温蒸发10 g水,析出2g晶体,第二次恒温蒸发10g水。析出4g晶体,则溶液甲为不饱和溶液,故A说法错误;溶液丙若恒温蒸发10 g水,析出的晶体的质量一定等于4g,故B说法错误;20℃时,恒温蒸发10 g水,其饱和溶液能析出4g晶体,则该温度下,该固体物质的溶解度是40 g,C选项中没有指明温度,故C说法错误;溶液乙和丙均为20℃时的饱和溶液,溶质质量分数相等,甲为该温度下的不饱和溶液,溶质质量分数小于乙、丙,故D说法正确。

12.D比较溶解度必须指明温度,故A错误:由表中的数据可知,随着温度变化,丙的溶解度变化最小,故B错误;在30℃时丙的溶解度是36.3 g,100 g丙的饱和溶液中,溶质的质量小于36.3 g,故C错误;由于甲、乙的溶解度都随温度的降低而减小,且在T C时甲、乙的溶解度相同,所以分别将50℃时甲、乙的饱和溶液降温至T℃,两种溶液中溶质的质量分数相等,故D正确。

13.B t2℃时,乙物质的溶解度是30 g,所以烧杯中乙物质形成的溶液是不饱和溶液,故A正确;t2℃时,甲物质的溶解度是15 g,所以烧杯中甲物质的质量分数约为,故B错误;t1℃时,甲物质的溶解度是20 g,且甲的溶解度随温度降低而增大,所以必须降温至t1℃以下才能将t2℃时烧杯中甲的溶液转变为不饱和溶液,故C正确;将t1℃时甲、乙两物质形成的溶液升温到t2℃,甲物质的溶解度减小,析出晶体,所得溶液的溶质质量分数:甲<乙,故D正确。

14.答案:(1)减小 (2)密度比空气大

解析:(1)气体的溶解度随着压强的增大而增大。湖水上涌后,溶解的二氧化碳气体从水中逸出,是由于液体压强随深度的减小而减小,导致了二氧化碳的溶解度减小。(2)逸出的二氧化碳气体沿着山谷向下扩散,是由于二氧化碳具有密度比空气大的性质。

15.答案:(1)t1℃时,甲、丙物质的溶解度相等 (2)甲>乙>丙 (3)蒸发结晶 (4)乙>甲>丙

解析:(1)P点的含义是t1℃时,甲、丙物质的溶解度相等。(2)t2℃时,甲、乙、丙三种物质溶解度由大到小的顺序为甲>乙>丙。(3)乙物质的溶解度受温度变化影响较小,所以当乙中混有少量甲时,可采用蒸发结晶的方法提纯乙。(4)t1℃时,乙物质的溶解度最大,甲、丙物质的溶解度相等;降低温度,甲、乙物质的溶解度减小,饱和溶液中会析出固体,丙物质的溶解度增大,饱和溶液变为不饱和溶液,所以t2℃时,将甲、乙、丙三种物质的饱和溶液同时降温至t1℃,所得溶液中溶质质量分数由大到小的顺序为乙>甲>丙。

16.答案:(1) 50.4 (2)KNO3 (3)143.3

解析:(1)50℃时,NH4Cl的溶解度为50.4 g。(2)由NH4Cl和KNO3在不同温度时的溶解度数据可知,NH4Cl和KNO3的溶解度受温度影响较大的物质是KNO3。(3)10℃时NH4Cl的溶解度为33.3 g,则该温度下,100 g水中最多溶解33.3 g NH4Cl,则60℃时,该NH4Cl不饱和溶液的质量为33.3 g+10 g+100 g=143.3 g。

17.答案:(1)45 (2)大于 (3)烧杯、玻璃棒

解析:(1)配制50 g质量分数为10%的NaOH溶液,需氢氧化钠的质量为50 g×10%=5 g,所需水的质量为50 g-5 g=45 g,水的体积为45 g÷1g/mL=45 mL。(2)若该同学用量筒量取水时俯视读数,则会导致所量取的水的实际体积偏小,故所得溶液的溶质质量分数偏大。(3)方法一中的“溶解”和方法二中的“混匀”都要用到的玻璃仪器是烧杯、玻璃棒。

18.答案 (1)t1℃硝酸钾和氯化钾的溶解度相同 (2)小于t1℃ (3)氯化钾 28.6% (4)降低温度 (5)C

解析:(1)由溶解度曲线可知,P点的含义是t1℃时,硝酸钾和氯化钾的溶解度相同。(2)由溶解度曲线可知,当温度小于t1℃时,氯化钾的溶解度大于硝酸钾的溶解度。(3)t2℃时,硝酸钾和氯化钾的溶解度分别是63.9 g、40.0g分别将30g硝酸钾和氯化钾加入50 g水中,由溶解度的含义可知,充分溶解后一定形成饱和溶液的是氯化钾,其溶液的溶质质量分数为。(4)由于硝酸钾的溶解度随温度的升高而增大,若保持溶液的质量不变,操作I为降低温度。(5)若溶液的质量不变,则①与②的溶质质量相等,故A正确;②与③是相同温度下硝酸钾的饱和溶液,溶质质量分数一定相等,故B正确;由于没有指明具体温度,因此,等温度、等质量的硝酸钾和氯化钾饱和溶液,恒温蒸发等质量的水,析出的晶体质量无法判断,C不正确;由于硝酸钾的溶解度随温度变化的幅度大于氯化钾,所以等温度、等质量的硝酸钾和氯化钾饱和溶液,降低相同的温度,析出的晶体质量:硝酸钾>氯化钾,故D正确。

19.答案:(1)药匙 烧杯 量筒 玻璃棒 (2)8 增加左盘中的NaCl

(3) 100 mL 凹液面的最低处保持水平 (4)搅拌,加快NaCl溶解速率

(5)①② (6)ABCDEF

解析:(1)①是药匙,②是烧杯,③是量筒,④是玻璃棒。(2)应称取NaCl的质量为80 g×10%=8 g;称量时若指针偏右,说明NaCl偏少,应进行的操作是增加左盘中的NaCl。(3)需水的质量为80 g-8 g= 72 g,合72 mL,所以D操作中仪器③的规格应为100 mL,读数时应使视线与凹液面的最低处保持水平。(4)E操作中④的作用是搅拌,加快NaCl溶解速率:(5)溶质质量分数偏小的原因可能是溶质少了或溶剂多了。①B操作中砝码与NaCl放颠倒了,会使实际称量的氯化钠质量减少;②D操作中仰视凹液面最低处读数,会使实际量取的水的质量增加;③D操作中有少量水溅出,会导致水的质量减少;④F操作中溶液洒落,不会影响溶质质量分数,故选①②。(6)配制溶液的步骤一般是计算、称量、溶解、装瓶,所以正确操作步骤应是ABCDEF。

20.答案:(1)0.2

(2)解:设参加反应的稀盐酸中溶质的质量为x。

所用稀盐酸的溶质质量分数为

答:所用稀盐酸的溶质质量分数为14.6%。

解析:(1)根据质量守恒定律可知,反应后减少的质量即生成氢气的质量,所以生成氢气的质量为85.4 g-85.2 g=0.2 g。(2)根据反应的化学方程式列式计算出参加反应的稀盐酸中溶质的质量,进而计算出所用稀盐酸的溶质质量分数。

一、选择题

1.水对其他物质说:“我很温柔,能够包容万物。”下列生活中的常见物质加入水中能形成溶液的是( )

面粉 B.米粉 C.食盐 D.植物油

2.下列洗涤污物的方法中,属于溶解的是( )

A.用酒精洗涤沾到手上的碘

B.用洗涤灵洗涤餐具上的油污

C.用稀盐酸洗涤暖水瓶中的水垢

D.用钢丝刷擦洗锅体外壁的黑色物质

3.如下图所示,现向烧杯内加入氢氧化钠固体,试管中立即有固体析出,则试管中盛放的溶液中的溶质是( )

硝酸钾 B.氯化钠 C.氯化氢 D.氢氧化钙

4.下列关于溶液的叙述中,错误的是( )

A.物质的溶解过程通常会伴随着能量的变化

B.搅拌和升温能加快溶质的溶解,是因为加快了微粒的运动速率

C.溶液加水稀释前后溶质的质量改变

D.改变条件,能够使饱和溶液与不饱和溶液相互转化

5.将一不饱和溶液恒温蒸发水20 g,析出晶体(不含结晶水)3g;若向原溶液中投入该晶体7g,发现溶液中有2 g晶体不能溶解。该温度下该溶质的溶解度为( )

A.15 g B.30 g C.45 g D.40g

6.电解水实验过程中,为增强水的导电性,常在水中加入少量的硫酸。先用25g溶质质量分数为8 %的硫酸溶液进行电解实验。过一段时间后,测得硫酸溶液中溶质质量分数为10 %,则被电解的水的质量为( )

A.1g B.2g C.3g D.5g

7.规范的操作是实验成功的关键。下列做法会使配制的氯化钠溶液的溶质质量分数偏大的是( )

A.量取水时,仰视读数 B.用湿润的烧杯溶解氯化钠

C.往烧杯中加水时有水洒出 D.配好的溶液装瓶时有少量洒出

8.室温下在水中加入下列物质充分溶解,现象如下图所示。下列有关说法中,不正确的是( )

①④所得溶液溶剂是水 B.②③所得溶液一定为饱和溶液

C.①和②所得溶液质量相等 D.③和④说明高锰酸钾在水中的溶解性比碘好

9.生石灰的主要成分是氧化钙,与水反应生成氢氧化钙并放出大量的热。室温时,将生石灰加入饱和石灰水中,生石灰对溶解影响的判断(参照如图溶解度曲线),错误的是( )

A.反应中,石灰水始终是饱和溶液

B.反应中,氢氧化钙的溶解度增大

C.反应后,溶液的质量减小

D.反应后,恢复至室温时,溶质的质量分数不变

10.现有100 g溶质质量分数为10 %的食盐溶液,若使溶液的溶质质量分数增加一倍,下列操作中正确的是( )

A.加入食盐10 g B.加入水50 g

C.蒸发掉溶剂50 g D.加入100 g溶质质量分数为30%的食盐溶液

11.在20℃时,某固体物质(不含结晶水)的水溶液,经历下图变化。下列说法你认为正确的是( )

溶液甲可能是饱和溶液

B.溶液丙若恒温蒸发10 g水,析出的晶体的质量是6g

C.该物质的溶解度是40 g

D.溶液溶质质量分数:甲<乙=丙

12.下表为甲、乙、丙三种物质的溶解度,请结合下表中信息判断下列说法正确的是( )

A.三种物质的溶解度大小为:甲>乙>丙

B.随着温度变化,甲的溶解度变化最小

C.30℃时,100g丙的饱和溶液中,溶质的质量为36.3 g

D.分别将50℃时甲、乙的饱和溶液降温至T℃,两种溶液中溶质的质量分数相等

13.图1表示甲、乙两种晶体的溶解度曲线。t1℃时,分别将20 g甲、乙两种晶体(不含结晶水)加入盛有100 g水的两个烧杯中,恰好完全溶解;升温到t2℃时,两烧杯中出现图2所示的现象。下列说法不正确的是( )

A.t2℃时,烧杯中乙物质形成的溶液是不饱和溶液

B.t2℃时,烧杯中甲物质的质量分数约为15%

C.必须降温至t1℃以下才能将t2℃时烧杯中甲的溶液转变为不饱和溶液

D.将t1℃时甲、乙两物质形成的溶液升温到t2℃,所得溶液的溶质质量分数:甲<乙

二、填空及简答题

14.非洲的尼奥斯湖是火山口湖,湖底溶有大量含二氧化碳的火山气体。1986年8月21日,大量的降水使上层湖水变凉而下沉,下层湖水上涌,二氧化碳气体从水中逸出,并沿着山谷向下扩散,导致山脚的大量居民窒息死亡。根据以上信息回答:

(1)湖水上涌后,溶解的二氧化碳气体从水中逸出,是由于液体压强随深度的减小而_______,导致了二氧化碳的溶解度减小。

(2)逸出的二氧化碳气体沿着山谷向下扩散,是由于二氧化碳具有__________的性质。

15.甲、乙、丙三种物质的溶解度曲线如图所示,请据图回答下列问题:

(1)P点的含义____________________。

(2)t2℃时,甲、乙、丙三种物质的溶解度从大到小的顺序为__________。

(3)当乙中混有少量甲时,可采用__________(填“降温结晶”或“蒸发结晶”)的方法提纯乙。

(4) t2℃时,将甲、乙、丙三种物质的饱和溶液同时降温至t1℃,所得溶液中溶质质量分数由大到小的顺序为__________。

16.分析处理图表中的信息是学习化学的一种重要方法。下表是NH4Cl和KNO3在不同温度时的溶解度数据。根据数据,回答下列问题:

(1)由上表可知,50℃时,NH4Cl的溶解度为______g。

(2) NH4Cl和KNO3的溶解度受温度影响较大的物质是__________(填化学式)。

(3)60℃时,含有100 g水的NH4Cl不饱和溶液,降温到10℃时结晶析出10 g NH4Cl晶体,则60℃时,该NH4Cl不饱和溶液的质量为____g。

17.在实验室里可用以下两种方法配制50 g质量分数为10%的NaOH溶液。

(1)方法一:将5 g NaOH固体放入_________mL的水(水的密度按1 g/mL计算)中溶解。

(2)方法二:将25%的NaOH溶液与适量的水混匀。若用量筒量取水时俯视读数,其他操作均正确。所配溶液中溶质的质量分数_____10%(填“大于”“小于”或“等于”)。

(3)方法一中的“溶解”和方法二中的“混匀”都要用到的玻璃仪器是_____。

18.硝酸钾、氯化钾的溶解度曲线如图1所示,请回答:

(1)P点的含义是_________________________。

(2)当温度__________时,氯化钾的溶解度大于硝酸钾的溶解度。

(3) t2℃时,分别将30 g硝酸钾和氯化钾加入50 g水中,充分溶解后一定形成饱和溶液的是__________,其溶液的溶质质量分数为__________(结果精确到0.1%)。

(4)图2是有关硝酸钾溶液的实验操作及变化情况。若保持溶液的质量不变,操作1为_____。

(5)下列有关说法不正确的是_______________。

A.①与②的溶质质量可能相等

B.②与③的溶质质量分数一定相等

C.等温度、等质量的硝酸钾和氯化钾饱和溶液,恒温蒸发等质量的水,析出的晶体质量:硝酸钾>氯化钾

D.等温度、等质量的硝酸钾和氯化钾饱和溶液,降低相同的温度,析出的晶体质量:硝酸钾>氯化钾

三、实验及探究题

19.实验员王老师要配制80 g质量分数为10%的NaCl溶液供同学们使用,下图表示了他的实验操作过程,请据图回答下列问题:

(1)写出标号①~④各仪器的名称:①__________、②______、③______、④______。

(2)B操作中应称取NaCl的质量是____g,称量时若指针偏右,应进行的操作是__________。

(3)D操作中仪器③的规格应是______(填“50 mL”或“100 mL”),读数时应使视线与_______。

(4)E操作中④的作用是_________________________。

(5)下列错误操作可能导致溶质的质量分数偏小的是____________(填序号)。

①B操作中砝码与NaCl放颠倒了 ②D操作中仰视凹液面最低处读数

③D操作中有少量水溅出 ④F操作中溶液洒落

(6)配制该溶液的正确步骤应是____________(填字母)。

四、计算题

20.某化学兴趣小组用化学方法测定一种钢样品中铁的含量,同学们称取蒸5.4 g钢样品,投入装有50.0 g稀盐酸的烧杯中恰好完全反应(假设样品中的其他物质不与酸反应)。在实验过程中对烧杯(包括溶液和残余固体)进行四次称量,记录数据如下表:

请计算:

(1)反应生成氢气的质量为________________g。

(2)所用稀盐酸的溶质质量分数。

第九单元能力提优测试卷

1.C面粉不溶于水,与水混合形成悬浊液;米粉不溶于水,与水混合形成悬浊液;食盐溶于水形成均一、稳定的混合物,属于溶液;植物油不溶于水,与水混合形成乳浊液。

2.A用酒精洗涤沾到手上的碘,是因为酒精能溶解碘;洗涤灵具有乳化作用,能将大的油滴分散成细小的液滴随水流走;用稀盐酸洗涤暖水瓶中的水垢,利用的是碳酸钙能与稀盐酸反应;用钢丝刷擦洗锅体外壁的黑色物质,是利用摩擦将黑色物质除去。

3.D氢氧化钠固体溶于水放热,溶液温度升高,试管中立即有固体析出,说明该物质的溶解度随温度的升高而减小,应选D。

4.C物质的溶解过程通常会伴随着能量的变化,比如氢氧化钠溶于水放热,硝酸铵溶于水吸热;搅拌和升温能加快微粒的运动速率,可以加速溶解;溶液加水稀释前后溶质的质量不改变;改变条件,饱和溶液与不饱和溶液可以相互转化。

5.D向原溶液中投入该晶体7 g,发现溶液中有2 g晶体不能溶解,说明原溶液中加入5g晶体恰好饱和;恒温蒸发水20 g,析出晶体3g,所以20 g水中能溶解8g晶体,则100 g水中能溶解40 g晶体。所以在该温度下,该溶质的溶解度是40 g。

6.D设被电解的水的质量为x,则×100% =10%,解得x=5 g。

7.C用量筒量取水时仰视读数,会造成实际量取的水的体积偏大,会使溶质质量分数偏小;用湿润的烧杯溶解氯化钠,会造成水的体积偏大,会使溶质质量分数偏小;往烧杯中加水时有水洒出,会导致水的体积偏小,会使溶质质量分数偏大;溶液具有均一性,配好的溶液装瓶时有少量洒出,溶质质量分数不变。

8.C由图示可知,①④所得溶液溶剂是水;②③中溶质均不能继续溶解,所得溶液一定为饱和溶液;由于无法确定②中溶解溶质的质量,所以无法确定①和②所得溶液质量是否相等;室温下,在等体积的水中,高锰酸钾溶解的多,说明高锰酸钾在水中的溶解性比碘好。

9.B室温时,将生石灰加入饱和石灰水中,氧化钙和水反应生成氢氧化钙,同时放出热量,因为氢氧化钙的溶解度随温度升高而减小,所以反应中,石灰水始终是饱和溶液,故A正确;反应中,氢氧化钙的溶解度减小,故B错误;反应后,有氢氧化钙析出,所以溶液的质量减小,故C正确;反应后,恢复至室温时,溶解度不变,溶质的质量分数不变,故D正确。

10.C 100 g 10%的食盐溶液中溶质的质量为100 g×10%=10g,溶剂的质量为100 g-10 g= 90 g。设需要再溶解食盐的质量为x,(100 g+x) ×20%=100g×10%+x,x= 12.5 g,A不正确;加入水,溶质质量分数会减小,B不正确;设需要蒸发水的质量为y,(100 g-y)×20%= 100 g×10%;y=50g,C正确;室温下不存在溶质质量分数为30%的食盐溶液,D不正确。

11.D第一次恒温蒸发10 g水,析出2g晶体,第二次恒温蒸发10g水。析出4g晶体,则溶液甲为不饱和溶液,故A说法错误;溶液丙若恒温蒸发10 g水,析出的晶体的质量一定等于4g,故B说法错误;20℃时,恒温蒸发10 g水,其饱和溶液能析出4g晶体,则该温度下,该固体物质的溶解度是40 g,C选项中没有指明温度,故C说法错误;溶液乙和丙均为20℃时的饱和溶液,溶质质量分数相等,甲为该温度下的不饱和溶液,溶质质量分数小于乙、丙,故D说法正确。

12.D比较溶解度必须指明温度,故A错误:由表中的数据可知,随着温度变化,丙的溶解度变化最小,故B错误;在30℃时丙的溶解度是36.3 g,100 g丙的饱和溶液中,溶质的质量小于36.3 g,故C错误;由于甲、乙的溶解度都随温度的降低而减小,且在T C时甲、乙的溶解度相同,所以分别将50℃时甲、乙的饱和溶液降温至T℃,两种溶液中溶质的质量分数相等,故D正确。

13.B t2℃时,乙物质的溶解度是30 g,所以烧杯中乙物质形成的溶液是不饱和溶液,故A正确;t2℃时,甲物质的溶解度是15 g,所以烧杯中甲物质的质量分数约为,故B错误;t1℃时,甲物质的溶解度是20 g,且甲的溶解度随温度降低而增大,所以必须降温至t1℃以下才能将t2℃时烧杯中甲的溶液转变为不饱和溶液,故C正确;将t1℃时甲、乙两物质形成的溶液升温到t2℃,甲物质的溶解度减小,析出晶体,所得溶液的溶质质量分数:甲<乙,故D正确。

14.答案:(1)减小 (2)密度比空气大

解析:(1)气体的溶解度随着压强的增大而增大。湖水上涌后,溶解的二氧化碳气体从水中逸出,是由于液体压强随深度的减小而减小,导致了二氧化碳的溶解度减小。(2)逸出的二氧化碳气体沿着山谷向下扩散,是由于二氧化碳具有密度比空气大的性质。

15.答案:(1)t1℃时,甲、丙物质的溶解度相等 (2)甲>乙>丙 (3)蒸发结晶 (4)乙>甲>丙

解析:(1)P点的含义是t1℃时,甲、丙物质的溶解度相等。(2)t2℃时,甲、乙、丙三种物质溶解度由大到小的顺序为甲>乙>丙。(3)乙物质的溶解度受温度变化影响较小,所以当乙中混有少量甲时,可采用蒸发结晶的方法提纯乙。(4)t1℃时,乙物质的溶解度最大,甲、丙物质的溶解度相等;降低温度,甲、乙物质的溶解度减小,饱和溶液中会析出固体,丙物质的溶解度增大,饱和溶液变为不饱和溶液,所以t2℃时,将甲、乙、丙三种物质的饱和溶液同时降温至t1℃,所得溶液中溶质质量分数由大到小的顺序为乙>甲>丙。

16.答案:(1) 50.4 (2)KNO3 (3)143.3

解析:(1)50℃时,NH4Cl的溶解度为50.4 g。(2)由NH4Cl和KNO3在不同温度时的溶解度数据可知,NH4Cl和KNO3的溶解度受温度影响较大的物质是KNO3。(3)10℃时NH4Cl的溶解度为33.3 g,则该温度下,100 g水中最多溶解33.3 g NH4Cl,则60℃时,该NH4Cl不饱和溶液的质量为33.3 g+10 g+100 g=143.3 g。

17.答案:(1)45 (2)大于 (3)烧杯、玻璃棒

解析:(1)配制50 g质量分数为10%的NaOH溶液,需氢氧化钠的质量为50 g×10%=5 g,所需水的质量为50 g-5 g=45 g,水的体积为45 g÷1g/mL=45 mL。(2)若该同学用量筒量取水时俯视读数,则会导致所量取的水的实际体积偏小,故所得溶液的溶质质量分数偏大。(3)方法一中的“溶解”和方法二中的“混匀”都要用到的玻璃仪器是烧杯、玻璃棒。

18.答案 (1)t1℃硝酸钾和氯化钾的溶解度相同 (2)小于t1℃ (3)氯化钾 28.6% (4)降低温度 (5)C

解析:(1)由溶解度曲线可知,P点的含义是t1℃时,硝酸钾和氯化钾的溶解度相同。(2)由溶解度曲线可知,当温度小于t1℃时,氯化钾的溶解度大于硝酸钾的溶解度。(3)t2℃时,硝酸钾和氯化钾的溶解度分别是63.9 g、40.0g分别将30g硝酸钾和氯化钾加入50 g水中,由溶解度的含义可知,充分溶解后一定形成饱和溶液的是氯化钾,其溶液的溶质质量分数为。(4)由于硝酸钾的溶解度随温度的升高而增大,若保持溶液的质量不变,操作I为降低温度。(5)若溶液的质量不变,则①与②的溶质质量相等,故A正确;②与③是相同温度下硝酸钾的饱和溶液,溶质质量分数一定相等,故B正确;由于没有指明具体温度,因此,等温度、等质量的硝酸钾和氯化钾饱和溶液,恒温蒸发等质量的水,析出的晶体质量无法判断,C不正确;由于硝酸钾的溶解度随温度变化的幅度大于氯化钾,所以等温度、等质量的硝酸钾和氯化钾饱和溶液,降低相同的温度,析出的晶体质量:硝酸钾>氯化钾,故D正确。

19.答案:(1)药匙 烧杯 量筒 玻璃棒 (2)8 增加左盘中的NaCl

(3) 100 mL 凹液面的最低处保持水平 (4)搅拌,加快NaCl溶解速率

(5)①② (6)ABCDEF

解析:(1)①是药匙,②是烧杯,③是量筒,④是玻璃棒。(2)应称取NaCl的质量为80 g×10%=8 g;称量时若指针偏右,说明NaCl偏少,应进行的操作是增加左盘中的NaCl。(3)需水的质量为80 g-8 g= 72 g,合72 mL,所以D操作中仪器③的规格应为100 mL,读数时应使视线与凹液面的最低处保持水平。(4)E操作中④的作用是搅拌,加快NaCl溶解速率:(5)溶质质量分数偏小的原因可能是溶质少了或溶剂多了。①B操作中砝码与NaCl放颠倒了,会使实际称量的氯化钠质量减少;②D操作中仰视凹液面最低处读数,会使实际量取的水的质量增加;③D操作中有少量水溅出,会导致水的质量减少;④F操作中溶液洒落,不会影响溶质质量分数,故选①②。(6)配制溶液的步骤一般是计算、称量、溶解、装瓶,所以正确操作步骤应是ABCDEF。

20.答案:(1)0.2

(2)解:设参加反应的稀盐酸中溶质的质量为x。

所用稀盐酸的溶质质量分数为

答:所用稀盐酸的溶质质量分数为14.6%。

解析:(1)根据质量守恒定律可知,反应后减少的质量即生成氢气的质量,所以生成氢气的质量为85.4 g-85.2 g=0.2 g。(2)根据反应的化学方程式列式计算出参加反应的稀盐酸中溶质的质量,进而计算出所用稀盐酸的溶质质量分数。

同课章节目录