2018-2019学年浙江省杭州市余杭区六年级(下)期中科学试卷(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 2018-2019学年浙江省杭州市余杭区六年级(下)期中科学试卷(含答案解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 144.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 教科版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2020-05-02 10:26:53 | ||

图片预览

文档简介

2018-2019学年浙江省杭州市余杭区六年级(下)期中科学试卷

一、填空题(共8小题,每空1分,满分10分)

1.在17世纪人们发现把两个 组合起来明显提高了放大能力。

2.科学研究表明昆虫头上的 就是它们的“鼻子”,能分辨各种气味,比人的鼻子灵敏得多。

3.像 、白糖这样的颗粒都是有规则几何外形的固体,人们把这样的固体叫做 。

4.在显微镜下观察物体,物体必须制成 才能在显微镜下观察到它的精细结构。

5.铁锈是一种不同于铁的新物质,所以说铁生锈是一种 变化。

6.米饭中有一种叫 的东西,在我们的咀嚼过程中发生了变化,变得有甜味了。

7.把小苏打和白醋在玻璃杯中进行混合,用手触摸玻璃杯外壁,感觉到杯壁 。

8.用显微镜观察软木薄片,发现了像一个个长方形小房间的结构叫做 。大量的研究事实说明,生命体都是由 组成的。

二、选择题(把正确答案的序号填写在括号中,每题2分,共30分)

9.下列动物中,( )是蚜虫的天敌

A.蜻蜓 B.草蛉 C.苍蝇

10.下列物质中,不是由晶体构成的是( )

A.白糖 B.雪花 C.酒精

11.用下列仪器中的( )不能看清大肠杆菌。

A.放大镜 B.电子显微镜

C.扫描隧道显微镜

12.鱼缸里的水发绿是( )大量繁殖的作用。

A.绿藻 B.霉菌 C.酵母菌

13.下列诗句描述的变化不属于物理变化的是( )

A.忽如一夜春风来,千树万树梨花开

B.野火烧不尽,春风吹又生

C.夜来风雨声,花落知多少

14.下列不属于化学变化的是( )

A.蜡烛燃烧 B.铁钉生锈

C.用醋除去壶中水垢 D.水结成冰

15.番薯遇到碘酒会变色,这种变色的物质是( )

A.碘酒

B.番薯

C.既不是碘酒,也不是番薯

16.如图的玻璃杯中有两支高低不同的点燃的蜡烛,把小苏打和白醋混合后产生的气体,沿着杯壁倒入杯中,我们观察到的是( )

A.高的蜡烛先熄灭 B.低的蜡烛先熄灭

C.两支蜡烛同时熄灭

17.如图是制作洋葱表皮切片标本的过程,正确顺序是( )

A.①②③④ B.①④②③ C.①④③②

18.铁钉放入硫酸铜溶液中,几分钟后溶液的颜色会( )

A.变深

B.变浅

C.溶液颜色不变,铁钉上会附着红色物质

19.通过显微镜观察字母“b”,在显微镜的视野中看到的字母图象应该是( )

A.b B.p C.q

20.我们的皮肤表面,每平方厘米含有的细胞数量超过( )

A.10个 B.10万个 C.10亿个

21.在显微镜中观察到一个污点,移动玻片标本和转动物镜,污点不动,污点应该在( )

A.目镜上 B.物镜上 C.玻片标本上

22.用圆形的鱼缸养金鱼,从侧面观赏金鱼缸里的金鱼,看到的金鱼( )

A.比实际小了 B.比实际大了

C.和实际一样的大

23.下列生物中不属于微生物的是( )

A.鼓藻 B.海藻 C.团藻

三、判断题(共16小题,每小题1分,满分16分)

24.用蜡烛加热白糖时既发生物理变化,也发生化学变化。 (判断对错)

25.放大镜是凸透镜,老花眼镜的镜片也是凸透镜。 (判断对错)

26.晶体的形状多种多样,有些晶体的形状有规则,有些没有规则 (判断对错)

27.青苔看起来好像绿茸茸的地毯在显微镜下看简直就像是一片丛林。 (判断对错)

28.我们吃的食物进入体内,经过许多的物理变化,变成身体所需要的营养物质。 (判断对错)

29.如果没有微生物,地球将成为垃圾的世界。 (判断对错)

30.要减少铁生锈,可以从实验的结论出发,任意切断生锈的其中一个条件即可。 (判断对错)

31.电子显微镜可以把物体放大到200万倍。 (判断对错)

32.我们喝的可口可乐里就含有二氧化碳气体,我们呼出的气体里也有二氧化碳。 (判断对错)

33.显微镜和量筒,弹簧秤一样,也是人类认识周围物质的一种工具。 (判断对错)

34.血液中的红细胞可以运输氧气。 (判断对错)

35.家里饮用的桶装水因为经过净化处理,所以不存在微生物。 (判断对错)

36.显微镜放大倍数从大到小排序:光学显微镜、电子显微镜、扫描隧道显微镜。 (判断对错)

37.放大镜能放大的倍数和镜片的大小有关,越大的放大镜,其放大倍数越大。 (判断对错)

38.不锈钢不容易生锈是因为加入了一些其他的金属。 (判断对错)

39.如果放大镜放大倍数增加,则看到的细胞会更大,也会更多。 (判断对错)

四、连线题.(每条线1分,共11分)

40.它们属于什么?

①晶体 A.玻璃

B.白糖

C.珍珠

②不是晶体 D.食盐

E.琥珀

F.碱面

41.它们属于什么变化?

淀粉遇碘酒

物理变化 水沸腾(水变成水蒸气

苏打和白醋混合

化学变化 放鞭炮

高锰酸钾溶解在水里

五、探究题.(5分+10分+8分+10分=33分)

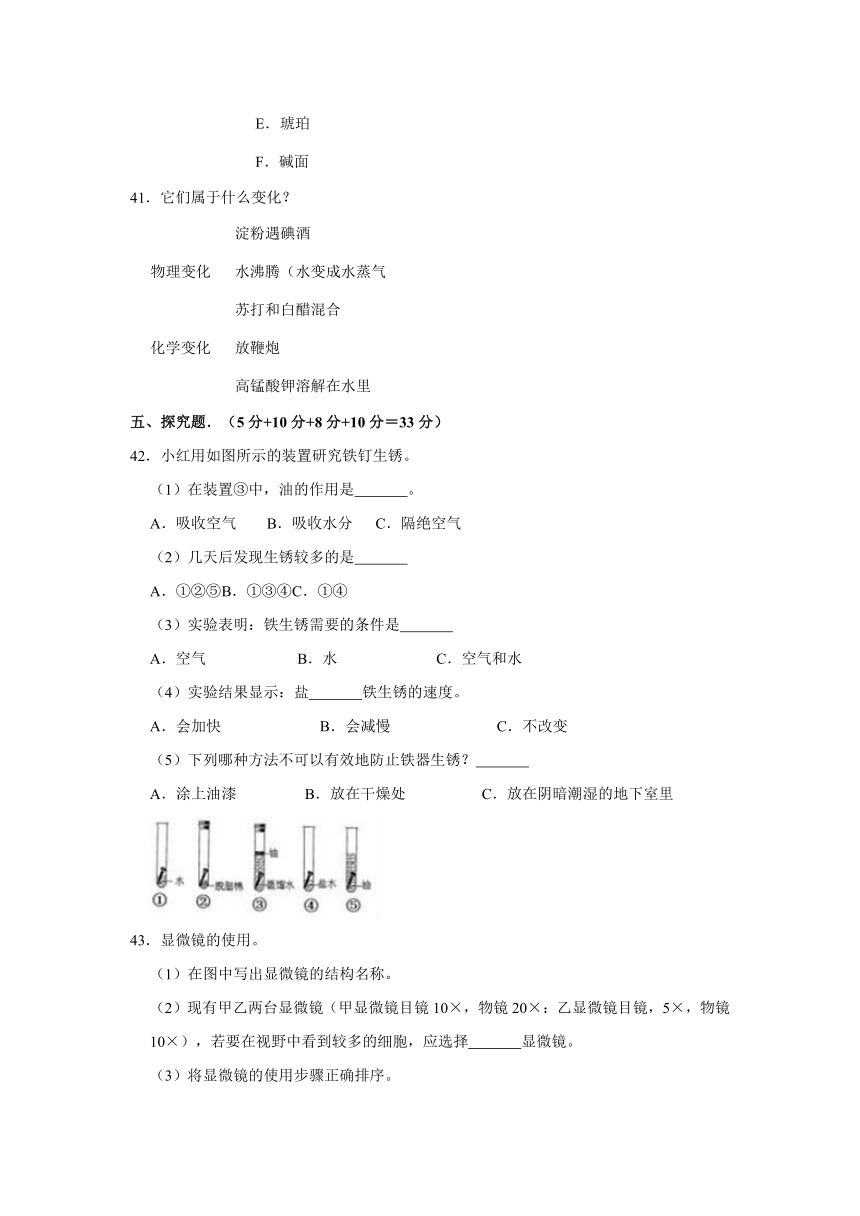

42.小红用如图所示的装置研究铁钉生锈。

(1)在装置③中,油的作用是 。

A.吸收空气 B.吸收水分 C.隔绝空气

(2)几天后发现生锈较多的是

A.①②⑤B.①③④C.①④

(3)实验表明:铁生锈需要的条件是

A.空气 B.水 C.空气和水

(4)实验结果显示:盐 铁生锈的速度。

A.会加快 B.会减慢 C.不改变

(5)下列哪种方法不可以有效地防止铁器生锈?

A.涂上油漆 B.放在干燥处 C.放在阴暗潮湿的地下室里

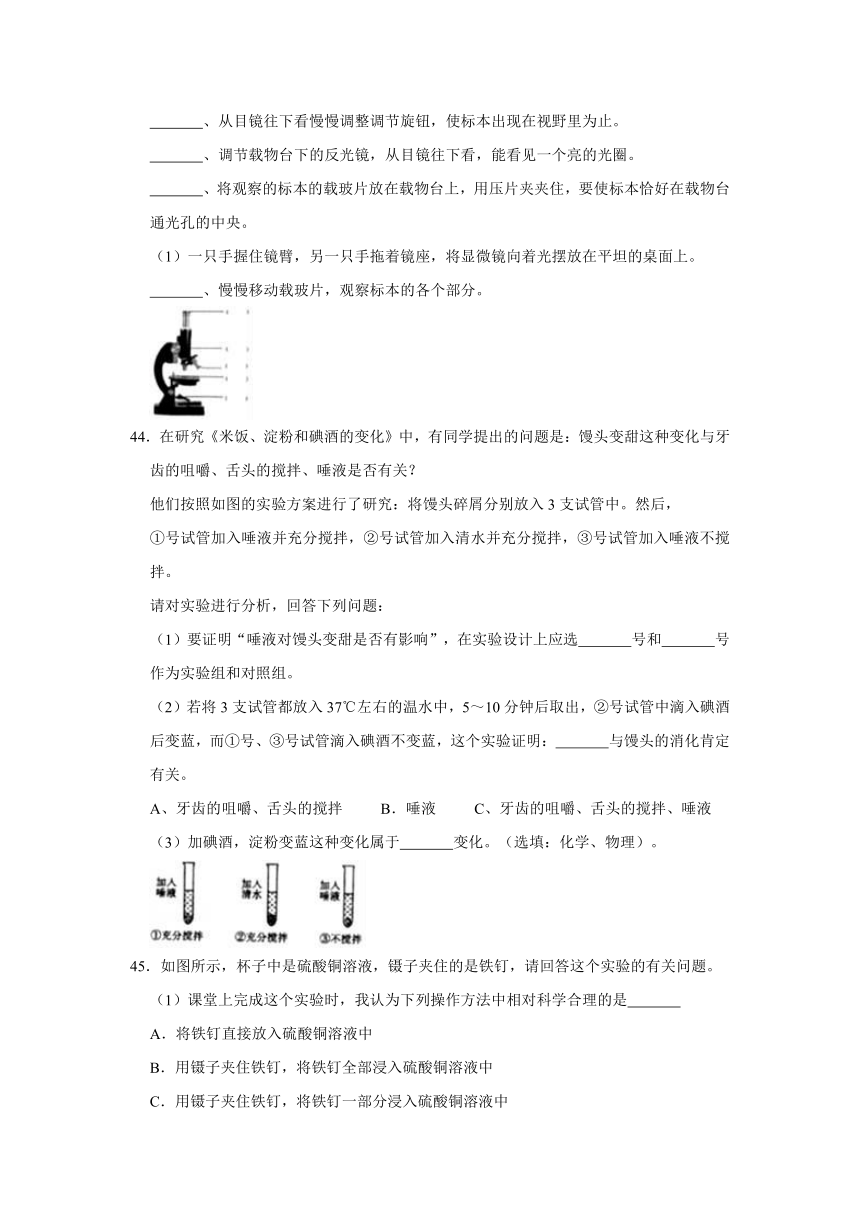

43.显微镜的使用。

(1)在图中写出显微镜的结构名称。

(2)现有甲乙两台显微镜(甲显微镜目镜10×,物镜20×:乙显微镜目镜,5×,物镜10×),若要在视野中看到较多的细胞,应选择 显微镜。

(3)将显微镜的使用步骤正确排序。

、从目镜往下看慢慢调整调节旋钮,使标本出现在视野里为止。

、调节载物台下的反光镜,从目镜往下看,能看见一个亮的光圈。

、将观察的标本的载玻片放在载物台上,用压片夹夹住,要使标本恰好在载物台通光孔的中央。

(1)一只手握住镜臂,另一只手拖着镜座,将显微镜向着光摆放在平坦的桌面上。

、慢慢移动载玻片,观察标本的各个部分。

44.在研究《米饭、淀粉和碘酒的变化》中,有同学提出的问题是:馒头变甜这种变化与牙齿的咀嚼、舌头的搅拌、唾液是否有关?

他们按照如图的实验方案进行了研究:将馒头碎屑分别放入3支试管中。然后,

①号试管加入唾液并充分搅拌,②号试管加入清水并充分搅拌,③号试管加入唾液不搅拌。

请对实验进行分析,回答下列问题:

(1)要证明“唾液对馒头变甜是否有影响”,在实验设计上应选 号和 号作为实验组和对照组。

(2)若将3支试管都放入37℃左右的温水中,5~10分钟后取出,②号试管中滴入碘酒后变蓝,而①号、③号试管滴入碘酒不变蓝,这个实验证明: 与馒头的消化肯定有关。

A、牙齿的咀嚼、舌头的搅拌 B.唾液 C、牙齿的咀嚼、舌头的搅拌、唾液

(3)加碘酒,淀粉变蓝这种变化属于 变化。(选填:化学、物理)。

45.如图所示,杯子中是硫酸铜溶液,镊子夹住的是铁钉,请回答这个实验的有关问题。

(1)课堂上完成这个实验时,我认为下列操作方法中相对科学合理的是

A.将铁钉直接放入硫酸铜溶液中

B.用镊子夹住铁钉,将铁钉全部浸入硫酸铜溶液中

C.用镊子夹住铁钉,将铁钉一部分浸入硫酸铜溶液中

(2)将铁钉浸人硫酸铜溶液中,一段时间后,取出铁钉,这时溶液颜色会 。

(3)取出硫酸铜溶液中的铁钉,会发现浸入硫酸铜溶液中的铁钉表面会变成红色,这种红色物质就是

。

(4)第二天,在有铁钉与硫酸铜溶液的杯底中我们还会看到 。

(5)铁钉与硫酸铜溶液的反应属于 变化。

参考答案与试题解析

一、填空题(共8小题,每空1分,满分10分)

1.【分析】在17世纪人们发现把两个凸透镜组合起来明显提高了放大能力。

【解答】在17世纪人们发现把两个凸透镜组合起来明显提高了放大能力。

故答案为:凸透镜。

【点评】此题重点考查放大镜的发明以及应用。

2.【分析】昆虫都有6足,分三对。身体分头、胸、腹3个部分。具有口器和触角,一般有两对翅(但是有的昆虫的翅在进化过程中却退化了以适应它所生活的环境)。

【解答】昆虫的“嗅觉”很灵敏,据说是因为它们的触角,触角就是它们的“鼻子”。触角具有嗅觉、听觉和触觉的功能。在放大镜下观察可以发现不同昆虫的触角的形状不同。

故答案为:触角。

【点评】学生掌握昆虫的特征即可正确解答。

3.【分析】像食盐、白糖、碱面、味精的颗粒都是有规则几何外形,称为晶体。常见的晶体有立方体、金字塔形、针形等形状。

【解答】像食盐、白糖这样的颗粒都有规则几何外形的固体,人们把这样的固体叫做晶体。

故答案为:食盐;晶体。

【点评】根据晶体的定义和生活中常见的晶体物品作答。

4.【分析】在显微镜下观察物体,物体必须制成玻片标本才能在显微镜下观察到它的精细结构。

【解答】在显微镜下观察物体,物体必须制成玻片标本才能在显微镜下观察到它的精细结构。

故答案为:玻片标本。

【点评】此题重点考查显微镜的使用。

5.【分析】铁锈是铁在水分和空气的共同作用下形成的,它和铁是完全不同的物质,其利用价值远不如铁,因而我们在使用铁制品时要注意防护工作。

【解答】通过对比可知铁锈是不同于铁的新物质,有新物质的产生,所以铁生锈的过程是一种化学变化。

故答案为:化学。

【点评】本题考查了对铁生锈过程的认识。

6.【分析】人的口腔内有唾液腺,它能分泌唾液。唾液里有一种促进食物消化的酶,它能把淀粉分解成麦芽糖。

【解答】口腔中的唾液能和淀粉发生反应,把淀粉分解成麦芽糖,所以长时间咀嚼含淀粉的食物,感觉有甜味。

故答案为:淀粉。

【点评】本题考查了淀粉与唾液酶的反应。

7.【分析】小苏打和白醋混合后会产生大量的气体,气体带走热量,所以用手触摸玻璃杯外壁,感觉到杯壁凉凉的。

【解答】把小苏打和白醋在玻璃杯中进行混合,用手触摸玻璃杯外壁,感觉到杯壁凉凉的,因为产生的气体带走了热量。

故答案为:凉凉的。

【点评】本题考查了小苏打和白醋混合反应的认识。

8.【分析】显微镜是由一个透镜或几个透镜的组合构成的一种光学仪器,是人类进入原子时代的标志,主要用于放大微小物体成为人的肉眼所能看到的仪器。

【解答】1663年,英国科学家罗伯特。胡克用自制的复合显微镜观察一块软木薄片的结构,发现它们看上去像一间间长方形的小房间,就把它命名为细胞。大量的研究事实说明,生命体都是由细胞组成的。故答案为:细胞。

【点评】熟练掌握显微镜的使用的相关知识。

二、选择题(把正确答案的序号填写在括号中,每题2分,共30分)

9.【分析】蚜虫喜欢吸食嫩枝上的汁液,蚜虫的大小如针眼,蚜虫的天敌是草蛉。

【解答】蚜虫的天敌是草蛉。

故选:B。

【点评】本题考查了对昆虫之间关系的认识。

10.【分析】单晶体都具有有规则的几何形状,例如,食盐晶体是立方体、冰雪晶体为六角形等。而这种规则的形状是自发形成而不是人为加工而成的,是有其内在的原因的。许多单晶可以聚合而成多晶体,可能就没有整体的规则外形。而非晶体则没有这种规则外形。

【解答】以上选项物质中,不是由晶体构成的是:酒精。

故选:C。

【点评】此题重点考查晶体的特性。

11.【分析】微生物包括:细菌、病毒、真菌以及一些小型的原生生物、显微藻类等在内的一大类生物群体,它个体微小,与人类关系密切。

【解答】大肠杆菌是细菌,属于原核生物。细菌的直径大概在15﹣30nm范围内,而人眼的分辨大概是0.1mm,那么要看到细菌的话,用显微镜要用640倍才能看到,放大镜一般就是10倍左右。

故选:A。

【点评】熟练掌握微生物的相关知识。

12.【分析】繁殖是指生物为延续种族所进行的产生后代的生理过程,即生物产生新的个体的过程。

【解答】细菌的繁殖速度很快,水中绿藻大量繁殖,引发绿水。

故选:A。

【点评】解答本题要正确理解题意,考查了微生物的繁殖,在此基础上,结合分析各个选项,选出正确答案。

13.【分析】物质的变化各不相同,有快有慢,有些变化只改变了物质的状态、形状、大小等,没有产生新的不同于原来的物质,我们把这类变化称为物理变化,有些变化产生了新的物质,我们把有新物质生成的变化称为化学变化。

【解答】A、忽如一夜春风来,千树万树梨花开,说的是物理变化。

B、野火烧不尽,春风吹又生。有燃烧会产生新物质,是化学变化,符合题意。

C、夜来风雨声,花落知多少。发生的是形态的变化,是物理变化。

故选:B。

【点评】本题考查了对物质变化的认识。

14.【分析】物质的变化各不相同,有快有慢,有些变化只改变了物质的状态、形状、大小等,没有产生新的不同于原来的物质,我们把这类变化称为物理变化,有些变化产生了新的物质,我们把有新物质生成的变化称为化学变化。

【解答】A、蜡烛燃烧,发光发热、冒烟,有新物质产生,属于化学变化。

B、铁钉生锈有新物质产生,属于化学变化。

C、用醋除去水垢,利用醋和水垢的反应,产生新物质,属于化学变化。

D、水结成冰,是水的状态发生了变化,没有新物质产生,属于物理变化,符合题意。

故选:D。

【点评】本题考查了对常见现象变化属性的认识,知道区别物理变化和化学变化。

15.【分析】淀粉有遇碘变蓝的特性,发生的是化学变化。

【解答】淀粉遇碘变蓝,属于化学变化,产生了既不是碘酒也不是淀粉的新物质。

故选:C。

【点评】本题考查了淀粉与碘酒的反应。

16.【分析】小苏打的主要成分为碳酸氢钠,白醋的主要成分为醋酸,两者反应后生成大量二氧化碳,所以冒出大量气泡;二氧化碳通常不支持燃烧,且比空气重。

【解答】二氧化碳的密度大于空气的密度,因此低的蜡烛接触的二氧化碳的密度大,所以低的蜡烛先熄灭。B选项符合题意。

故选:B。

【点评】本题考查了二氧化碳比空气重且不支持燃烧的特性。

17.【分析】制作洋葱表皮细胞的切片标本:

①在一块干净的载玻片中央滴一滴清水;

②在洋葱内表面轻轻划一个“#”字,取下洋葱表皮;

③把取下的洋葱表皮放到载玻片的水滴中央注意标本要平展开;

④用盖玻片倾斜着盖到标本上面,注意不要有气泡;

⑤从标本的边缘滴一滴稀释的碘酒,吸掉多余的水。

【解答】根据洋葱表皮细胞切片标本的制作过程可知,正确的顺序是①④②③。

故选:B。

【点评】本题考查了制作洋葱表皮细胞标本的过程。

18.【分析】用镊子夹住铁钉并将一部分浸入硫酸铜溶液中,过一会儿取出铁钉,可以发现浸入溶液的铁钉面有新物质附着,同时蓝色的硫酸铜液体颜色会变浅,这种变化属于化学变化。

【解答】铁钉能够置换出硫酸铜中的铜离子,溶液的颜色会变浅,铁钉上会附着红色物质。

故选:B。

【点评】本题考查了铁钉与硫酸铜溶液的反应。

19.【分析】本题考查的知识点是显微镜观察的物像是倒像。

【解答】显微镜下看到的物像是倒像,上下左右均颠倒。因此,用显微镜观察字母用显微镜观察字母“b”,显微镜下看到的应该是“q”,故选项C说法正确,符合题意。

故选:C。

【点评】熟练掌握显微镜的使用的相关知识。

20.【分析】细胞是生物体结构和功能的基本单位。细胞是最基本的生命系统。

【解答】生物是由细胞组成的?我们的皮肤表面?每平方厘米含有的细胞数量超过 10亿个。

故选:C。

【点评】熟练掌握细胞学说的相关知识。

21.【分析】显微镜是由一个透镜或几个透镜的组合构成的一种光学仪器,是人类进入原子时代的标志,主要用于放大微小物体成为人的肉眼所能看到的仪器。

【解答】在显微镜中观察到一个污点,移动玻片标本和转动物镜,污点不动,污点应该在目镜上。A项符合题意。

故选:A。

【点评】熟练掌握显微镜的使用的相关知识。

22.【分析】从侧面看到的鱼,鱼的身体和玻璃缸之间的水形成中间厚边缘薄的凸透镜。鱼在凸透镜的一倍焦距以内,成正立、放大的虚像。也就是说,装水的圆形鱼缸相当于一个放大镜。

【解答】装水的圆形鱼缸相当于一个放大镜。从侧面观赏金鱼缸里的金鱼,看到的金鱼比实际大了。

故选:B。

【点评】本题考查了对凸透镜的认识。

23.【分析】微生物包括:细菌、病毒、真菌以及一些小型的原生生物、显微藻类等在内的一大类生物群体,它个体微小,与人类关系密切。

【解答】微生物在大自然中广泛存在着,它和我们的生活、生产、环境有着密切的关系。鼓藻属于藻类植物,一般也不归入微生物。A项符合题意。

故选:A。

【点评】熟练掌握微生物的特征的相关知识。

三、判断题(共16小题,每小题1分,满分16分)

24.【分析】开始给白糖加热时,白糖由固体变成了液体,这时白糖发生了物理变化;继续加热,白糖液体会变黄、变黑最后燃烧,这时发生了化学变化。

【解答】根据实验可以做,加热白糖由固体变成了液体,也是物理变化;继续加热,变黄、变黑乃至燃烧,则是发生了化学变化。所以题目的说法是正确的。

故答案为:√。

【点评】根据白糖加热的实验作答,注意物理变化和化学变化的区别。

25.【分析】老花镜是凸透镜,老花镜又称老视镜,是一类光学产品,供眼睛老花之人所用的眼镜,属于一种凸透镜。老花镜主要是为了满足眼睛老花人群的需要。

【解答】放大镜是凸透镜,老花眼镜的镜片也是凸透镜,题目的说法是正确的。

故答案为:√。

【点评】本题考查了对凸透镜的认识。

26.【分析】自然界中的大部分固体物质都是晶体或由晶体组成。晶体形状多种多样,但都很有规则。有的晶体较大,肉眼可见,有的较小,要在放大镜或显微镜下才能看见。

【解答】晶体形状多种多样,但都很有规则。题目的说法是错误的。

故答案为:×。

【点评】本题考查了晶体特征的认识,晶体是有规则的。

27.【分析】显微镜是由一个透镜或几个透镜的组合构成的一种光学仪器,是人类进入原子时代的标志,主要用于放大微小物体成为人的肉眼所能看到的仪器。

【解答】显微镜的发明,是人类认识世界的一大飞跃,把人类带入了一个崭新的微观世界,是人类认识微小世界的重要观察工具。一般的光学显微镜能把物体放大300倍,电子显微镜可把物体放大到200万倍。青苔看起来好像绿茸茸的地毯在显微镜下看简直就像是一片丛林,这种说法是正确的。

故答案为:√

【点评】熟练掌握显微镜的使用的相关知识。

28.【分析】物质的变化各不相同,有快有慢,有些变化只改变了物质的状态、形状、大小等,没有产生新的不同于原来的物质,我们把这类变化称为物理变化,有些变化产生了新的物质,我们把有新物质生成的变化称为化学变化。

【解答】食物进入人体后,经过消化变成能被人体吸收的营养,发生的是化学变化,题目的说法是错误的。

故答案为:×。

【点评】本题考查了对物质变化的掌握。

29.【分析】能自己制造食物的叫生产者,以其他生物为食的叫消费者,专门吃动植物残骸或废弃的食物,同时还留下可以被植物吸收的物质,它们有一个荣誉称号﹣﹣﹣﹣大自然的清洁工,科学家称它们为分解者。分解者如蘑菇、蚯蚓、屎壳郎、(霉菌)蛆虫等。

【解答】微生物是分解者中的主力军,可以分解物质在大自然形成循环,题目的说法是正确的。

故答案为:√。

【点评】本题考查了对微生物处理垃圾的认识。

30.【分析】铁生锈是一种化学变化,铁锈是一种不同于铁的新物质。铁生锈的原因是空气和水共同作用的结果:氧在有水的环境中与铁发生化学反应,生成氧化铁,就是铁锈。

【解答】根据铁生锈的原因可知,铁生锈是空气和水共同作用的结果,把生锈的条件隔断,就能减缓生锈。题目的说法是正确的。

故答案为:√。

【点评】本题考查了对铁生锈原因的应用。

31.【分析】电子显微镜是根据电子光学原理,用电子束和电子透镜代替光束和光学透镜,使物质的细微结构在非常高的放大倍数下成像的仪器。

【解答】显微镜的发明,是人类认识世界的一大飞跃,把有类带入了一个崭新的微观世界。为了看到更小的物体,人们又研制出了电子显微镜和扫描隧道显微镜。电子显微镜可把物体放大到200万倍。

故答案为:√

【点评】熟练掌握显微镜的相关知识。

32.【分析】我们喝的可口可乐里就含有二氧化碳气体,我们呼出的气体里也有二氧化碳。

【解答】我们喝的可口可乐里就含有二氧化碳气体,我们呼出的气体里也有二氧化碳。这种说法正确。

故答案为:√。

【点评】此题重点考查碳酸饮料的成份里有二氧化碳。

33.【分析】工具能够帮助人类做许多人类不能做的事情,扩大了人的视野,延伸了人的肢体,增强了人的力量。

【解答】显微镜和量筒,弹簧秤一样,也是人类认识周围物质的一种工具,题目的说法是正确的。

故答案为:√。

【点评】本题考查了对科学仪器的认识。

34.【分析】本题考查了细胞学说的知识点。

【解答】血液中的红细胞具有运输氧气的功能,它能够及时将氧气运输给肌肉细胞进行呼吸作用,以便于提供肌肉运动所需的能量。

故答案为:√

【点评】熟练掌握细胞学说的相关知识。

35.【分析】微生物包括:细菌、病毒、真菌以及一些小型的原生生物、显微藻类等在内的一大类生物群体,它个体微小,与人类关系密切。

【解答】微生物在大自然中广泛存在着,它和我们的生活、生产、环境有着密切的关系。家里饮用的桶装水虽然经过净化处理,不是没有微生物而是微生物含量非常低。故答案为:×

【点评】熟练掌握微生物的相关知识。

36.【分析】肉眼:能看清昆虫等较小的动物→放大镜:能看清小于毫米的肉眼看不清的东西→光学显微镜:能看清细胞和微生物→电子显微镜:能看清能看到更小的组成物质的原子、分子→扫描隧道显微镜:纳米技术。

【解答】显微镜的发明,是人类认识世界的一大飞跃,把有类带入了一个崭新的微观世界。为了看到更小的物体,人们又研制出了电子显微镜和扫描隧道显微镜。电子显微镜可把物体放大到200万倍。故答案为:×

【点评】熟练掌握显微镜的使用的相关知识。

37.【分析】放大镜是凸透镜,凸透镜具有放大物体图象的功能,用放大镜观察物体能看到更多的细节。

【解答】放大镜的放大倍数与凸度有关:凸度越大,放大倍数越大,视野越少;反之,凸度越小,放大倍数越少,视野越大。

故答案为:×。

【点评】掌握放大镜的放大倍数与凸度有关即可作答。

38.【分析】在铁中加入一些其他物质,做成合金,就不会生锈了。

【解答】不锈钢是加入了其他耐腐蚀金属的合金,是防止铁生锈的措施之一。题目的说法是正确的。

故答案为:√。

【点评】本题考查了对防止铁生锈措施的认识。

39.【分析】放大镜,用来观察物体微小细节的简单目视光学器件,是焦距比眼的明视距离小得多的会聚透镜。

【解答】放大镜的凸度越大,放大的倍数越大,放大倍数越大,观察物体的图象变大,同时观察到的范围视野就越小,如果放大镜放大倍数增加,则看到的细胞会更大,也会更少。

故答案为:×。

【点评】解答本题关键是把握好放大镜,依据课本内容判断即可。

四、连线题.(每条线1分,共11分)

40.【分析】一些固体物质的内部有一定的结构,如果构成这些物质的微粒按一定的空间次序排列,形成了有规则的几何外形,这就是晶体。

【解答】自然界中的大部分固体物质都是晶体或由晶体组成。晶体形状多种多样,但都很有规则。有的晶体较大,肉眼可见,有的较小,要在放大镜或显微镜下才能看见,食盐、味精、水晶、白糖、碱面、雪花属于晶体,食用油、木头、花生、水、玻璃、琥珀、珍珠属于非晶体。

故答案为:

【点评】解答本题要明确考查的知识点是日常生活中的晶体,运用所学知识正确作答即可。

41.【分析】物理变化没有新物质的产生,只是物质形状、大小、形态的变化;化学变化是有新物质的产生;物质发生化学变化过程,往往伴随产生种种现象,如发光发热、产生气体、改变颜色、产生沉淀物。

【解答】

【点评】此题重点考查物理变化与化学变化的应用。

五、探究题.(5分+10分+8分+10分=33分)

42.【分析】铁生锈是一种化学变化,铁锈是一种不同于铁的新物质。铁生锈的原因是空气和水共同作用的结果:氧在有水的环境中与铁发生化学反应,生成氧化铁,就是铁锈。

在平常生活中,铁生锈的快慢与水的多少关系很大。把铁与水、空气隔绝开是防止铁生锈的好方法,如刷油漆、电镀等。

【解答】(1)在装置③中,油的作用是隔绝空气。

(2)几天后发现生锈较多的是C.①④,因为这两个铁钉的环境符合生锈的条件。

(3)实验表明:铁生锈需要的条件是空气和水。

(4)实验结果显示:盐会加快铁生锈的速度。

(5)下列哪种方法不可以有效地防止铁器生锈?涂油漆、放在干燥处都能有效防止生锈,而在阴暗潮湿的地下室里则不符合。

故答案为:

(1)C

(2)C

(3)C

(4)A

(5)C。

【点评】本题考查了对铁生锈原因的掌握与应用。

43.【分析】显微镜主要由目镜、调节旋钮、物镜、载物台、反光镜等组成。显微镜的使用方法:安放﹣对光﹣上片﹣调焦﹣观察。

【解答】(1)图中显微镜的构造从上到下依次是目镜、调节旋钮、物镜、载物台、反光镜。

(2)现有甲乙两台显微镜(甲显微镜目镜10×,物镜20×:乙显微镜目镜,5×,物镜10×),若要在视野中看到较多的细胞,应选择乙显微镜。

(3)

4、从目镜往下看慢慢调整调节旋钮,使标本出现在视野里为止。

2、调节载物台下的反光镜,从目镜往下看,能看见一个亮的光圈。

3、将观察的标本的载玻片放在载物台上,用压片夹夹住,要使标本恰好在载物台通光孔的中央。

(1)一只手握住镜臂,另一只手拖着镜座,将显微镜向着光摆放在平坦的桌面上。

5、慢慢移动载玻片,观察标本的各个部分。

故答案为:

(1)

(2)乙

(3)4;2;3;5。

【点评】本题考查了显微镜的结构及使用方法。

44.【分析】人的口腔内有唾液腺,它能分泌唾液。唾液里有一种促进食物消化的酶,它能把淀粉分解成麦芽糖。

做对比实验时,我们只能改变一个条件,其他条件都相同,否则实验就无法对比不科学了。

【解答】(1)要证明“唾液对馒头变甜是否有影响”,在实验设计上应选①号和②号作为实验组和对照组。

(2)若将3支试管都放入37℃左右的温水中,5~10分钟后取出,②号试管中滴入碘酒后变蓝,而①号、③号试管滴入碘酒不变蓝,这个实验证明:牙齿的咀嚼、舌头的搅拌、唾液与馒头的消化肯定有关。

(3)加碘酒,淀粉变蓝这种变化属于化学变化。

故答案为:

(1)①;②。

(2)C

(3)化学。

【点评】本题考查了唾液与淀粉的反应,结合淀粉遇碘变蓝的特性作答。

45.【分析】用镊子夹住铁钉并将一部分浸入硫酸铜溶液中,过一会儿取出铁钉,可以发现浸入溶液的铁钉表面有新物质附着,同时蓝色的硫酸铜液体颜色会变浅,这种变化属于化学变化。

【解答】(1)课堂上完成这个实验时,我认为下列操作方法中相对科学合理的是用镊子夹住铁钉,将铁钉一部分浸入硫酸铜溶液中。

(2)将铁钉浸人硫酸铜溶液中,一段时间后,取出铁钉,这时溶液颜色会变浅。

(3)取出硫酸铜溶液中的铁钉,会发现浸入硫酸铜溶液中的铁钉表面会变成红色,这种红色物质就是铜。

(4)第二天,在有铁钉与硫酸铜溶液的杯底中我们还会看到沉淀物。

(5)铁钉与硫酸铜溶液的反应属于化学变化。

故答案为:

(1)C

(2)变浅

(3)铜

(4)沉淀物

(5)化学。

【点评】本题考查了硫酸铜溶液与铁钉反应的认识。

一、填空题(共8小题,每空1分,满分10分)

1.在17世纪人们发现把两个 组合起来明显提高了放大能力。

2.科学研究表明昆虫头上的 就是它们的“鼻子”,能分辨各种气味,比人的鼻子灵敏得多。

3.像 、白糖这样的颗粒都是有规则几何外形的固体,人们把这样的固体叫做 。

4.在显微镜下观察物体,物体必须制成 才能在显微镜下观察到它的精细结构。

5.铁锈是一种不同于铁的新物质,所以说铁生锈是一种 变化。

6.米饭中有一种叫 的东西,在我们的咀嚼过程中发生了变化,变得有甜味了。

7.把小苏打和白醋在玻璃杯中进行混合,用手触摸玻璃杯外壁,感觉到杯壁 。

8.用显微镜观察软木薄片,发现了像一个个长方形小房间的结构叫做 。大量的研究事实说明,生命体都是由 组成的。

二、选择题(把正确答案的序号填写在括号中,每题2分,共30分)

9.下列动物中,( )是蚜虫的天敌

A.蜻蜓 B.草蛉 C.苍蝇

10.下列物质中,不是由晶体构成的是( )

A.白糖 B.雪花 C.酒精

11.用下列仪器中的( )不能看清大肠杆菌。

A.放大镜 B.电子显微镜

C.扫描隧道显微镜

12.鱼缸里的水发绿是( )大量繁殖的作用。

A.绿藻 B.霉菌 C.酵母菌

13.下列诗句描述的变化不属于物理变化的是( )

A.忽如一夜春风来,千树万树梨花开

B.野火烧不尽,春风吹又生

C.夜来风雨声,花落知多少

14.下列不属于化学变化的是( )

A.蜡烛燃烧 B.铁钉生锈

C.用醋除去壶中水垢 D.水结成冰

15.番薯遇到碘酒会变色,这种变色的物质是( )

A.碘酒

B.番薯

C.既不是碘酒,也不是番薯

16.如图的玻璃杯中有两支高低不同的点燃的蜡烛,把小苏打和白醋混合后产生的气体,沿着杯壁倒入杯中,我们观察到的是( )

A.高的蜡烛先熄灭 B.低的蜡烛先熄灭

C.两支蜡烛同时熄灭

17.如图是制作洋葱表皮切片标本的过程,正确顺序是( )

A.①②③④ B.①④②③ C.①④③②

18.铁钉放入硫酸铜溶液中,几分钟后溶液的颜色会( )

A.变深

B.变浅

C.溶液颜色不变,铁钉上会附着红色物质

19.通过显微镜观察字母“b”,在显微镜的视野中看到的字母图象应该是( )

A.b B.p C.q

20.我们的皮肤表面,每平方厘米含有的细胞数量超过( )

A.10个 B.10万个 C.10亿个

21.在显微镜中观察到一个污点,移动玻片标本和转动物镜,污点不动,污点应该在( )

A.目镜上 B.物镜上 C.玻片标本上

22.用圆形的鱼缸养金鱼,从侧面观赏金鱼缸里的金鱼,看到的金鱼( )

A.比实际小了 B.比实际大了

C.和实际一样的大

23.下列生物中不属于微生物的是( )

A.鼓藻 B.海藻 C.团藻

三、判断题(共16小题,每小题1分,满分16分)

24.用蜡烛加热白糖时既发生物理变化,也发生化学变化。 (判断对错)

25.放大镜是凸透镜,老花眼镜的镜片也是凸透镜。 (判断对错)

26.晶体的形状多种多样,有些晶体的形状有规则,有些没有规则 (判断对错)

27.青苔看起来好像绿茸茸的地毯在显微镜下看简直就像是一片丛林。 (判断对错)

28.我们吃的食物进入体内,经过许多的物理变化,变成身体所需要的营养物质。 (判断对错)

29.如果没有微生物,地球将成为垃圾的世界。 (判断对错)

30.要减少铁生锈,可以从实验的结论出发,任意切断生锈的其中一个条件即可。 (判断对错)

31.电子显微镜可以把物体放大到200万倍。 (判断对错)

32.我们喝的可口可乐里就含有二氧化碳气体,我们呼出的气体里也有二氧化碳。 (判断对错)

33.显微镜和量筒,弹簧秤一样,也是人类认识周围物质的一种工具。 (判断对错)

34.血液中的红细胞可以运输氧气。 (判断对错)

35.家里饮用的桶装水因为经过净化处理,所以不存在微生物。 (判断对错)

36.显微镜放大倍数从大到小排序:光学显微镜、电子显微镜、扫描隧道显微镜。 (判断对错)

37.放大镜能放大的倍数和镜片的大小有关,越大的放大镜,其放大倍数越大。 (判断对错)

38.不锈钢不容易生锈是因为加入了一些其他的金属。 (判断对错)

39.如果放大镜放大倍数增加,则看到的细胞会更大,也会更多。 (判断对错)

四、连线题.(每条线1分,共11分)

40.它们属于什么?

①晶体 A.玻璃

B.白糖

C.珍珠

②不是晶体 D.食盐

E.琥珀

F.碱面

41.它们属于什么变化?

淀粉遇碘酒

物理变化 水沸腾(水变成水蒸气

苏打和白醋混合

化学变化 放鞭炮

高锰酸钾溶解在水里

五、探究题.(5分+10分+8分+10分=33分)

42.小红用如图所示的装置研究铁钉生锈。

(1)在装置③中,油的作用是 。

A.吸收空气 B.吸收水分 C.隔绝空气

(2)几天后发现生锈较多的是

A.①②⑤B.①③④C.①④

(3)实验表明:铁生锈需要的条件是

A.空气 B.水 C.空气和水

(4)实验结果显示:盐 铁生锈的速度。

A.会加快 B.会减慢 C.不改变

(5)下列哪种方法不可以有效地防止铁器生锈?

A.涂上油漆 B.放在干燥处 C.放在阴暗潮湿的地下室里

43.显微镜的使用。

(1)在图中写出显微镜的结构名称。

(2)现有甲乙两台显微镜(甲显微镜目镜10×,物镜20×:乙显微镜目镜,5×,物镜10×),若要在视野中看到较多的细胞,应选择 显微镜。

(3)将显微镜的使用步骤正确排序。

、从目镜往下看慢慢调整调节旋钮,使标本出现在视野里为止。

、调节载物台下的反光镜,从目镜往下看,能看见一个亮的光圈。

、将观察的标本的载玻片放在载物台上,用压片夹夹住,要使标本恰好在载物台通光孔的中央。

(1)一只手握住镜臂,另一只手拖着镜座,将显微镜向着光摆放在平坦的桌面上。

、慢慢移动载玻片,观察标本的各个部分。

44.在研究《米饭、淀粉和碘酒的变化》中,有同学提出的问题是:馒头变甜这种变化与牙齿的咀嚼、舌头的搅拌、唾液是否有关?

他们按照如图的实验方案进行了研究:将馒头碎屑分别放入3支试管中。然后,

①号试管加入唾液并充分搅拌,②号试管加入清水并充分搅拌,③号试管加入唾液不搅拌。

请对实验进行分析,回答下列问题:

(1)要证明“唾液对馒头变甜是否有影响”,在实验设计上应选 号和 号作为实验组和对照组。

(2)若将3支试管都放入37℃左右的温水中,5~10分钟后取出,②号试管中滴入碘酒后变蓝,而①号、③号试管滴入碘酒不变蓝,这个实验证明: 与馒头的消化肯定有关。

A、牙齿的咀嚼、舌头的搅拌 B.唾液 C、牙齿的咀嚼、舌头的搅拌、唾液

(3)加碘酒,淀粉变蓝这种变化属于 变化。(选填:化学、物理)。

45.如图所示,杯子中是硫酸铜溶液,镊子夹住的是铁钉,请回答这个实验的有关问题。

(1)课堂上完成这个实验时,我认为下列操作方法中相对科学合理的是

A.将铁钉直接放入硫酸铜溶液中

B.用镊子夹住铁钉,将铁钉全部浸入硫酸铜溶液中

C.用镊子夹住铁钉,将铁钉一部分浸入硫酸铜溶液中

(2)将铁钉浸人硫酸铜溶液中,一段时间后,取出铁钉,这时溶液颜色会 。

(3)取出硫酸铜溶液中的铁钉,会发现浸入硫酸铜溶液中的铁钉表面会变成红色,这种红色物质就是

。

(4)第二天,在有铁钉与硫酸铜溶液的杯底中我们还会看到 。

(5)铁钉与硫酸铜溶液的反应属于 变化。

参考答案与试题解析

一、填空题(共8小题,每空1分,满分10分)

1.【分析】在17世纪人们发现把两个凸透镜组合起来明显提高了放大能力。

【解答】在17世纪人们发现把两个凸透镜组合起来明显提高了放大能力。

故答案为:凸透镜。

【点评】此题重点考查放大镜的发明以及应用。

2.【分析】昆虫都有6足,分三对。身体分头、胸、腹3个部分。具有口器和触角,一般有两对翅(但是有的昆虫的翅在进化过程中却退化了以适应它所生活的环境)。

【解答】昆虫的“嗅觉”很灵敏,据说是因为它们的触角,触角就是它们的“鼻子”。触角具有嗅觉、听觉和触觉的功能。在放大镜下观察可以发现不同昆虫的触角的形状不同。

故答案为:触角。

【点评】学生掌握昆虫的特征即可正确解答。

3.【分析】像食盐、白糖、碱面、味精的颗粒都是有规则几何外形,称为晶体。常见的晶体有立方体、金字塔形、针形等形状。

【解答】像食盐、白糖这样的颗粒都有规则几何外形的固体,人们把这样的固体叫做晶体。

故答案为:食盐;晶体。

【点评】根据晶体的定义和生活中常见的晶体物品作答。

4.【分析】在显微镜下观察物体,物体必须制成玻片标本才能在显微镜下观察到它的精细结构。

【解答】在显微镜下观察物体,物体必须制成玻片标本才能在显微镜下观察到它的精细结构。

故答案为:玻片标本。

【点评】此题重点考查显微镜的使用。

5.【分析】铁锈是铁在水分和空气的共同作用下形成的,它和铁是完全不同的物质,其利用价值远不如铁,因而我们在使用铁制品时要注意防护工作。

【解答】通过对比可知铁锈是不同于铁的新物质,有新物质的产生,所以铁生锈的过程是一种化学变化。

故答案为:化学。

【点评】本题考查了对铁生锈过程的认识。

6.【分析】人的口腔内有唾液腺,它能分泌唾液。唾液里有一种促进食物消化的酶,它能把淀粉分解成麦芽糖。

【解答】口腔中的唾液能和淀粉发生反应,把淀粉分解成麦芽糖,所以长时间咀嚼含淀粉的食物,感觉有甜味。

故答案为:淀粉。

【点评】本题考查了淀粉与唾液酶的反应。

7.【分析】小苏打和白醋混合后会产生大量的气体,气体带走热量,所以用手触摸玻璃杯外壁,感觉到杯壁凉凉的。

【解答】把小苏打和白醋在玻璃杯中进行混合,用手触摸玻璃杯外壁,感觉到杯壁凉凉的,因为产生的气体带走了热量。

故答案为:凉凉的。

【点评】本题考查了小苏打和白醋混合反应的认识。

8.【分析】显微镜是由一个透镜或几个透镜的组合构成的一种光学仪器,是人类进入原子时代的标志,主要用于放大微小物体成为人的肉眼所能看到的仪器。

【解答】1663年,英国科学家罗伯特。胡克用自制的复合显微镜观察一块软木薄片的结构,发现它们看上去像一间间长方形的小房间,就把它命名为细胞。大量的研究事实说明,生命体都是由细胞组成的。故答案为:细胞。

【点评】熟练掌握显微镜的使用的相关知识。

二、选择题(把正确答案的序号填写在括号中,每题2分,共30分)

9.【分析】蚜虫喜欢吸食嫩枝上的汁液,蚜虫的大小如针眼,蚜虫的天敌是草蛉。

【解答】蚜虫的天敌是草蛉。

故选:B。

【点评】本题考查了对昆虫之间关系的认识。

10.【分析】单晶体都具有有规则的几何形状,例如,食盐晶体是立方体、冰雪晶体为六角形等。而这种规则的形状是自发形成而不是人为加工而成的,是有其内在的原因的。许多单晶可以聚合而成多晶体,可能就没有整体的规则外形。而非晶体则没有这种规则外形。

【解答】以上选项物质中,不是由晶体构成的是:酒精。

故选:C。

【点评】此题重点考查晶体的特性。

11.【分析】微生物包括:细菌、病毒、真菌以及一些小型的原生生物、显微藻类等在内的一大类生物群体,它个体微小,与人类关系密切。

【解答】大肠杆菌是细菌,属于原核生物。细菌的直径大概在15﹣30nm范围内,而人眼的分辨大概是0.1mm,那么要看到细菌的话,用显微镜要用640倍才能看到,放大镜一般就是10倍左右。

故选:A。

【点评】熟练掌握微生物的相关知识。

12.【分析】繁殖是指生物为延续种族所进行的产生后代的生理过程,即生物产生新的个体的过程。

【解答】细菌的繁殖速度很快,水中绿藻大量繁殖,引发绿水。

故选:A。

【点评】解答本题要正确理解题意,考查了微生物的繁殖,在此基础上,结合分析各个选项,选出正确答案。

13.【分析】物质的变化各不相同,有快有慢,有些变化只改变了物质的状态、形状、大小等,没有产生新的不同于原来的物质,我们把这类变化称为物理变化,有些变化产生了新的物质,我们把有新物质生成的变化称为化学变化。

【解答】A、忽如一夜春风来,千树万树梨花开,说的是物理变化。

B、野火烧不尽,春风吹又生。有燃烧会产生新物质,是化学变化,符合题意。

C、夜来风雨声,花落知多少。发生的是形态的变化,是物理变化。

故选:B。

【点评】本题考查了对物质变化的认识。

14.【分析】物质的变化各不相同,有快有慢,有些变化只改变了物质的状态、形状、大小等,没有产生新的不同于原来的物质,我们把这类变化称为物理变化,有些变化产生了新的物质,我们把有新物质生成的变化称为化学变化。

【解答】A、蜡烛燃烧,发光发热、冒烟,有新物质产生,属于化学变化。

B、铁钉生锈有新物质产生,属于化学变化。

C、用醋除去水垢,利用醋和水垢的反应,产生新物质,属于化学变化。

D、水结成冰,是水的状态发生了变化,没有新物质产生,属于物理变化,符合题意。

故选:D。

【点评】本题考查了对常见现象变化属性的认识,知道区别物理变化和化学变化。

15.【分析】淀粉有遇碘变蓝的特性,发生的是化学变化。

【解答】淀粉遇碘变蓝,属于化学变化,产生了既不是碘酒也不是淀粉的新物质。

故选:C。

【点评】本题考查了淀粉与碘酒的反应。

16.【分析】小苏打的主要成分为碳酸氢钠,白醋的主要成分为醋酸,两者反应后生成大量二氧化碳,所以冒出大量气泡;二氧化碳通常不支持燃烧,且比空气重。

【解答】二氧化碳的密度大于空气的密度,因此低的蜡烛接触的二氧化碳的密度大,所以低的蜡烛先熄灭。B选项符合题意。

故选:B。

【点评】本题考查了二氧化碳比空气重且不支持燃烧的特性。

17.【分析】制作洋葱表皮细胞的切片标本:

①在一块干净的载玻片中央滴一滴清水;

②在洋葱内表面轻轻划一个“#”字,取下洋葱表皮;

③把取下的洋葱表皮放到载玻片的水滴中央注意标本要平展开;

④用盖玻片倾斜着盖到标本上面,注意不要有气泡;

⑤从标本的边缘滴一滴稀释的碘酒,吸掉多余的水。

【解答】根据洋葱表皮细胞切片标本的制作过程可知,正确的顺序是①④②③。

故选:B。

【点评】本题考查了制作洋葱表皮细胞标本的过程。

18.【分析】用镊子夹住铁钉并将一部分浸入硫酸铜溶液中,过一会儿取出铁钉,可以发现浸入溶液的铁钉面有新物质附着,同时蓝色的硫酸铜液体颜色会变浅,这种变化属于化学变化。

【解答】铁钉能够置换出硫酸铜中的铜离子,溶液的颜色会变浅,铁钉上会附着红色物质。

故选:B。

【点评】本题考查了铁钉与硫酸铜溶液的反应。

19.【分析】本题考查的知识点是显微镜观察的物像是倒像。

【解答】显微镜下看到的物像是倒像,上下左右均颠倒。因此,用显微镜观察字母用显微镜观察字母“b”,显微镜下看到的应该是“q”,故选项C说法正确,符合题意。

故选:C。

【点评】熟练掌握显微镜的使用的相关知识。

20.【分析】细胞是生物体结构和功能的基本单位。细胞是最基本的生命系统。

【解答】生物是由细胞组成的?我们的皮肤表面?每平方厘米含有的细胞数量超过 10亿个。

故选:C。

【点评】熟练掌握细胞学说的相关知识。

21.【分析】显微镜是由一个透镜或几个透镜的组合构成的一种光学仪器,是人类进入原子时代的标志,主要用于放大微小物体成为人的肉眼所能看到的仪器。

【解答】在显微镜中观察到一个污点,移动玻片标本和转动物镜,污点不动,污点应该在目镜上。A项符合题意。

故选:A。

【点评】熟练掌握显微镜的使用的相关知识。

22.【分析】从侧面看到的鱼,鱼的身体和玻璃缸之间的水形成中间厚边缘薄的凸透镜。鱼在凸透镜的一倍焦距以内,成正立、放大的虚像。也就是说,装水的圆形鱼缸相当于一个放大镜。

【解答】装水的圆形鱼缸相当于一个放大镜。从侧面观赏金鱼缸里的金鱼,看到的金鱼比实际大了。

故选:B。

【点评】本题考查了对凸透镜的认识。

23.【分析】微生物包括:细菌、病毒、真菌以及一些小型的原生生物、显微藻类等在内的一大类生物群体,它个体微小,与人类关系密切。

【解答】微生物在大自然中广泛存在着,它和我们的生活、生产、环境有着密切的关系。鼓藻属于藻类植物,一般也不归入微生物。A项符合题意。

故选:A。

【点评】熟练掌握微生物的特征的相关知识。

三、判断题(共16小题,每小题1分,满分16分)

24.【分析】开始给白糖加热时,白糖由固体变成了液体,这时白糖发生了物理变化;继续加热,白糖液体会变黄、变黑最后燃烧,这时发生了化学变化。

【解答】根据实验可以做,加热白糖由固体变成了液体,也是物理变化;继续加热,变黄、变黑乃至燃烧,则是发生了化学变化。所以题目的说法是正确的。

故答案为:√。

【点评】根据白糖加热的实验作答,注意物理变化和化学变化的区别。

25.【分析】老花镜是凸透镜,老花镜又称老视镜,是一类光学产品,供眼睛老花之人所用的眼镜,属于一种凸透镜。老花镜主要是为了满足眼睛老花人群的需要。

【解答】放大镜是凸透镜,老花眼镜的镜片也是凸透镜,题目的说法是正确的。

故答案为:√。

【点评】本题考查了对凸透镜的认识。

26.【分析】自然界中的大部分固体物质都是晶体或由晶体组成。晶体形状多种多样,但都很有规则。有的晶体较大,肉眼可见,有的较小,要在放大镜或显微镜下才能看见。

【解答】晶体形状多种多样,但都很有规则。题目的说法是错误的。

故答案为:×。

【点评】本题考查了晶体特征的认识,晶体是有规则的。

27.【分析】显微镜是由一个透镜或几个透镜的组合构成的一种光学仪器,是人类进入原子时代的标志,主要用于放大微小物体成为人的肉眼所能看到的仪器。

【解答】显微镜的发明,是人类认识世界的一大飞跃,把人类带入了一个崭新的微观世界,是人类认识微小世界的重要观察工具。一般的光学显微镜能把物体放大300倍,电子显微镜可把物体放大到200万倍。青苔看起来好像绿茸茸的地毯在显微镜下看简直就像是一片丛林,这种说法是正确的。

故答案为:√

【点评】熟练掌握显微镜的使用的相关知识。

28.【分析】物质的变化各不相同,有快有慢,有些变化只改变了物质的状态、形状、大小等,没有产生新的不同于原来的物质,我们把这类变化称为物理变化,有些变化产生了新的物质,我们把有新物质生成的变化称为化学变化。

【解答】食物进入人体后,经过消化变成能被人体吸收的营养,发生的是化学变化,题目的说法是错误的。

故答案为:×。

【点评】本题考查了对物质变化的掌握。

29.【分析】能自己制造食物的叫生产者,以其他生物为食的叫消费者,专门吃动植物残骸或废弃的食物,同时还留下可以被植物吸收的物质,它们有一个荣誉称号﹣﹣﹣﹣大自然的清洁工,科学家称它们为分解者。分解者如蘑菇、蚯蚓、屎壳郎、(霉菌)蛆虫等。

【解答】微生物是分解者中的主力军,可以分解物质在大自然形成循环,题目的说法是正确的。

故答案为:√。

【点评】本题考查了对微生物处理垃圾的认识。

30.【分析】铁生锈是一种化学变化,铁锈是一种不同于铁的新物质。铁生锈的原因是空气和水共同作用的结果:氧在有水的环境中与铁发生化学反应,生成氧化铁,就是铁锈。

【解答】根据铁生锈的原因可知,铁生锈是空气和水共同作用的结果,把生锈的条件隔断,就能减缓生锈。题目的说法是正确的。

故答案为:√。

【点评】本题考查了对铁生锈原因的应用。

31.【分析】电子显微镜是根据电子光学原理,用电子束和电子透镜代替光束和光学透镜,使物质的细微结构在非常高的放大倍数下成像的仪器。

【解答】显微镜的发明,是人类认识世界的一大飞跃,把有类带入了一个崭新的微观世界。为了看到更小的物体,人们又研制出了电子显微镜和扫描隧道显微镜。电子显微镜可把物体放大到200万倍。

故答案为:√

【点评】熟练掌握显微镜的相关知识。

32.【分析】我们喝的可口可乐里就含有二氧化碳气体,我们呼出的气体里也有二氧化碳。

【解答】我们喝的可口可乐里就含有二氧化碳气体,我们呼出的气体里也有二氧化碳。这种说法正确。

故答案为:√。

【点评】此题重点考查碳酸饮料的成份里有二氧化碳。

33.【分析】工具能够帮助人类做许多人类不能做的事情,扩大了人的视野,延伸了人的肢体,增强了人的力量。

【解答】显微镜和量筒,弹簧秤一样,也是人类认识周围物质的一种工具,题目的说法是正确的。

故答案为:√。

【点评】本题考查了对科学仪器的认识。

34.【分析】本题考查了细胞学说的知识点。

【解答】血液中的红细胞具有运输氧气的功能,它能够及时将氧气运输给肌肉细胞进行呼吸作用,以便于提供肌肉运动所需的能量。

故答案为:√

【点评】熟练掌握细胞学说的相关知识。

35.【分析】微生物包括:细菌、病毒、真菌以及一些小型的原生生物、显微藻类等在内的一大类生物群体,它个体微小,与人类关系密切。

【解答】微生物在大自然中广泛存在着,它和我们的生活、生产、环境有着密切的关系。家里饮用的桶装水虽然经过净化处理,不是没有微生物而是微生物含量非常低。故答案为:×

【点评】熟练掌握微生物的相关知识。

36.【分析】肉眼:能看清昆虫等较小的动物→放大镜:能看清小于毫米的肉眼看不清的东西→光学显微镜:能看清细胞和微生物→电子显微镜:能看清能看到更小的组成物质的原子、分子→扫描隧道显微镜:纳米技术。

【解答】显微镜的发明,是人类认识世界的一大飞跃,把有类带入了一个崭新的微观世界。为了看到更小的物体,人们又研制出了电子显微镜和扫描隧道显微镜。电子显微镜可把物体放大到200万倍。故答案为:×

【点评】熟练掌握显微镜的使用的相关知识。

37.【分析】放大镜是凸透镜,凸透镜具有放大物体图象的功能,用放大镜观察物体能看到更多的细节。

【解答】放大镜的放大倍数与凸度有关:凸度越大,放大倍数越大,视野越少;反之,凸度越小,放大倍数越少,视野越大。

故答案为:×。

【点评】掌握放大镜的放大倍数与凸度有关即可作答。

38.【分析】在铁中加入一些其他物质,做成合金,就不会生锈了。

【解答】不锈钢是加入了其他耐腐蚀金属的合金,是防止铁生锈的措施之一。题目的说法是正确的。

故答案为:√。

【点评】本题考查了对防止铁生锈措施的认识。

39.【分析】放大镜,用来观察物体微小细节的简单目视光学器件,是焦距比眼的明视距离小得多的会聚透镜。

【解答】放大镜的凸度越大,放大的倍数越大,放大倍数越大,观察物体的图象变大,同时观察到的范围视野就越小,如果放大镜放大倍数增加,则看到的细胞会更大,也会更少。

故答案为:×。

【点评】解答本题关键是把握好放大镜,依据课本内容判断即可。

四、连线题.(每条线1分,共11分)

40.【分析】一些固体物质的内部有一定的结构,如果构成这些物质的微粒按一定的空间次序排列,形成了有规则的几何外形,这就是晶体。

【解答】自然界中的大部分固体物质都是晶体或由晶体组成。晶体形状多种多样,但都很有规则。有的晶体较大,肉眼可见,有的较小,要在放大镜或显微镜下才能看见,食盐、味精、水晶、白糖、碱面、雪花属于晶体,食用油、木头、花生、水、玻璃、琥珀、珍珠属于非晶体。

故答案为:

【点评】解答本题要明确考查的知识点是日常生活中的晶体,运用所学知识正确作答即可。

41.【分析】物理变化没有新物质的产生,只是物质形状、大小、形态的变化;化学变化是有新物质的产生;物质发生化学变化过程,往往伴随产生种种现象,如发光发热、产生气体、改变颜色、产生沉淀物。

【解答】

【点评】此题重点考查物理变化与化学变化的应用。

五、探究题.(5分+10分+8分+10分=33分)

42.【分析】铁生锈是一种化学变化,铁锈是一种不同于铁的新物质。铁生锈的原因是空气和水共同作用的结果:氧在有水的环境中与铁发生化学反应,生成氧化铁,就是铁锈。

在平常生活中,铁生锈的快慢与水的多少关系很大。把铁与水、空气隔绝开是防止铁生锈的好方法,如刷油漆、电镀等。

【解答】(1)在装置③中,油的作用是隔绝空气。

(2)几天后发现生锈较多的是C.①④,因为这两个铁钉的环境符合生锈的条件。

(3)实验表明:铁生锈需要的条件是空气和水。

(4)实验结果显示:盐会加快铁生锈的速度。

(5)下列哪种方法不可以有效地防止铁器生锈?涂油漆、放在干燥处都能有效防止生锈,而在阴暗潮湿的地下室里则不符合。

故答案为:

(1)C

(2)C

(3)C

(4)A

(5)C。

【点评】本题考查了对铁生锈原因的掌握与应用。

43.【分析】显微镜主要由目镜、调节旋钮、物镜、载物台、反光镜等组成。显微镜的使用方法:安放﹣对光﹣上片﹣调焦﹣观察。

【解答】(1)图中显微镜的构造从上到下依次是目镜、调节旋钮、物镜、载物台、反光镜。

(2)现有甲乙两台显微镜(甲显微镜目镜10×,物镜20×:乙显微镜目镜,5×,物镜10×),若要在视野中看到较多的细胞,应选择乙显微镜。

(3)

4、从目镜往下看慢慢调整调节旋钮,使标本出现在视野里为止。

2、调节载物台下的反光镜,从目镜往下看,能看见一个亮的光圈。

3、将观察的标本的载玻片放在载物台上,用压片夹夹住,要使标本恰好在载物台通光孔的中央。

(1)一只手握住镜臂,另一只手拖着镜座,将显微镜向着光摆放在平坦的桌面上。

5、慢慢移动载玻片,观察标本的各个部分。

故答案为:

(1)

(2)乙

(3)4;2;3;5。

【点评】本题考查了显微镜的结构及使用方法。

44.【分析】人的口腔内有唾液腺,它能分泌唾液。唾液里有一种促进食物消化的酶,它能把淀粉分解成麦芽糖。

做对比实验时,我们只能改变一个条件,其他条件都相同,否则实验就无法对比不科学了。

【解答】(1)要证明“唾液对馒头变甜是否有影响”,在实验设计上应选①号和②号作为实验组和对照组。

(2)若将3支试管都放入37℃左右的温水中,5~10分钟后取出,②号试管中滴入碘酒后变蓝,而①号、③号试管滴入碘酒不变蓝,这个实验证明:牙齿的咀嚼、舌头的搅拌、唾液与馒头的消化肯定有关。

(3)加碘酒,淀粉变蓝这种变化属于化学变化。

故答案为:

(1)①;②。

(2)C

(3)化学。

【点评】本题考查了唾液与淀粉的反应,结合淀粉遇碘变蓝的特性作答。

45.【分析】用镊子夹住铁钉并将一部分浸入硫酸铜溶液中,过一会儿取出铁钉,可以发现浸入溶液的铁钉表面有新物质附着,同时蓝色的硫酸铜液体颜色会变浅,这种变化属于化学变化。

【解答】(1)课堂上完成这个实验时,我认为下列操作方法中相对科学合理的是用镊子夹住铁钉,将铁钉一部分浸入硫酸铜溶液中。

(2)将铁钉浸人硫酸铜溶液中,一段时间后,取出铁钉,这时溶液颜色会变浅。

(3)取出硫酸铜溶液中的铁钉,会发现浸入硫酸铜溶液中的铁钉表面会变成红色,这种红色物质就是铜。

(4)第二天,在有铁钉与硫酸铜溶液的杯底中我们还会看到沉淀物。

(5)铁钉与硫酸铜溶液的反应属于化学变化。

故答案为:

(1)C

(2)变浅

(3)铜

(4)沉淀物

(5)化学。

【点评】本题考查了硫酸铜溶液与铁钉反应的认识。

同课章节目录