六年级下册科学试题 2019-2020学年下册期中考试科学试卷6 教科版 (解析版)

文档属性

| 名称 | 六年级下册科学试题 2019-2020学年下册期中考试科学试卷6 教科版 (解析版) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 118.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 教科版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2020-05-02 22:08:55 | ||

图片预览

文档简介

2019-2020学年教科版小学六年级下册期中考试科学试卷

一.填空题(共12小题,满分24分)

1.常见的观察方法:用眼睛 、耳朵 、鼻子 ,用手 等,还可以借助工具进行观察。

2.自然界中的大部分固体物质都是晶体或由晶体组成,晶体的形状多种多样,但都有 的外形,生活中常见的 , 等都是晶体。

3.像食盐这样的颗粒都有 的几何外形,人们把这样的周体物质叫作 。

4.物质的化学变化常常伴随着明显的现象,有的化学变化会改变颜色,如 ;有的化学变化会产生气体,如 :有的化学变化会发光发热,如 。

5.参与绿色植物光合作用的主要物质有水和 ,光合作用生成的新物质是 和 ,光合作用时,叶片中的绿色物质将太阳光的能量转化成了 。

6.水会 ,是 ;木块不会 ,是 。

7.空气的成分中能够供给呼吸的是 ,大约占空气体积的 ,除此之外还有 、 、 等气体。

8.通过放大镜能观察到许多关于昆虫的细节:如蟋蟀的耳朵在 。

9.酒精灯的 温度最高,熄灭酒精灯的正确方法是 。

10.使用 可以观察很远很远的物体,使用 或 能观察非常细小的物体特征。

11.水滴是中间厚、边缘薄的透明体,与 相似,所以是天然的 。

12.细菌是一类 的生物,个体微小,必须借助 才能观察到。

二.选择题(共10小题,满分20分,每小题2分)

13.( )的建立,被誉为19世纪自然科学的三大发现之一。

A.动力学 B.仿生学 C.细胞学说

14.能使澄清的石灰水变浑浊的气体是( )

A.氧气 B.二氧化碳 C.水蒸气 D.以上都是

15.美丽的花岗岩中云母的形状是( )

A.片状或鳞片状 B.柱状

C.六角柱状

16.用显微镜观察物体时,眼睛看目镜观察时应该( )

A.左眼睁开,右眼闭拢 B.左眼闭拢,右眼睁开

C.两眼都保持睁开 D.视具体情况而定

17.人类生存需要的营养物质来自( ),食物中含有蛋白质、糖类、脂肪、维生素、无机盐和水等营养成分。

A.食物 B.水 C.无机盐 D.蛋白质

18.古代用米汤写密信,再用碘酒来涂抹显字,其实是利用了淀粉遇到碘变成( )的反应原理。

A.黑色 B.蓝色 C.紫色 D.黄色

19.用放大镜观察指纹,下列说法错误的是( )

A.放大镜放在手指上面,移动头部,直至看清为止

B.手指不动,移动放大镜,直至看清为止

C.放大镜放在眼前,移动手指直至看清为止

20.下面的变化中,( )生成了新物质。

A.磨碎小麦 B.把石块砸碎

C.鸡蛋放进醋中 D.把橡皮泥捏成各种形状

21.下列属于微生物的是( )

A.沙粒 B.病毒 C.芝麻

22.下列活动中,属于产生新物质的变化的是( )

A.水的三态变化 B.蜡烛融化

C.生鸡蛋煎成荷包蛋

三.判断题(共10小题,满分20分,每小题2分)

23.千万不能用放大镜、望远镜看太阳。 (判断对错)

24.蜘蛛、蚂蚁、蝴蝶都是昆虫。 (判断对错)

25.食物的霉变属于化学变化。 (判断对错)

26.被狗咬伤后让医务人员处理一下就可以,不需要打狂犬疫苗。 (判断对错)

27.晶体的形状多种多样,有些晶体的形状有规则,有些没有规则 (判断对错)

28.最坚硬的岩石是不会发生变化的。 (判断对错)

29.凸透镜和凹面镜都能会聚太阳光。 (判断对错)

30.细胞是没有生命的。 (判断对错)

31.照相时想把人照得大些、景照得少些,相机离人要远一些。 (判断对错)

32.铁生锈和冰雪融化都是物质的形态发生变化,没有新的物质生成。 (判断对错)

四.解答题(共4小题,满分20分,每小题5分)

33.物质变化分为几类? 。它的特点是什么? 。

34.阅读资料回答问题。

人体细胞是人体的结构和功能单位,共约有40万~60万亿个,细胞的平均直径在10~20微米之间。除成熟的红细胞和血小板外,所有细胞都有一个细胞核,是调节细胞作用的中心。最大的是成熟的卵细胞,直径在0.1毫米以上;最小的是血小板,直径只有约2微米。

肠黏膜细胞的寿命为3天,肝细胞寿命为500天,而脑与骨髓里的神经细胞的寿命有几十年,同人体寿命几乎相等。血液中的白细胞有的只能活几个小时。

在整个人体中,每分钟有1亿个细胞死亡。最为神奇的是大脑的神经细胞的神经冲动传递速度超过400千米/小时,相当于777型飞机速度的一半。

(1)人体内 是没有细胞核的。

A.红细胞 B.白细胞 C.神经细胞 D.肠黏膜细胞

(2)人体内最大的细胞是 。

A.红细胞 B.白细胞 C.神经细胞 D.卵细胞

用显微镜观察蓖麻的叶肉切片,我们会发现蓖麻叶肉细胞中有很多“小绿点”,请结合本课所学的知识回答。

(3)这些“小绿点”是什么?它们有什么作用呢?

(4)根据实验推测,每平方毫米的蓖麻叶片中这样的“小绿点”的数目多达 。

A.几万个 B.几百万个 C.几十万个

(5)如图中 是显微镜下观察到的“小绿点”。

A.①B.②C.③

(6)这样的“小绿点”除了在植物的叶片中能观察到,还能在植物的 中观察到。

A.幼茎的表皮 B.根 C.花瓣

35.

侯风地动仪 伽利略

《梦溪笔谈》 列文虎克

第一个架天文望远镜 张衡

第一个发现细胞 沈括

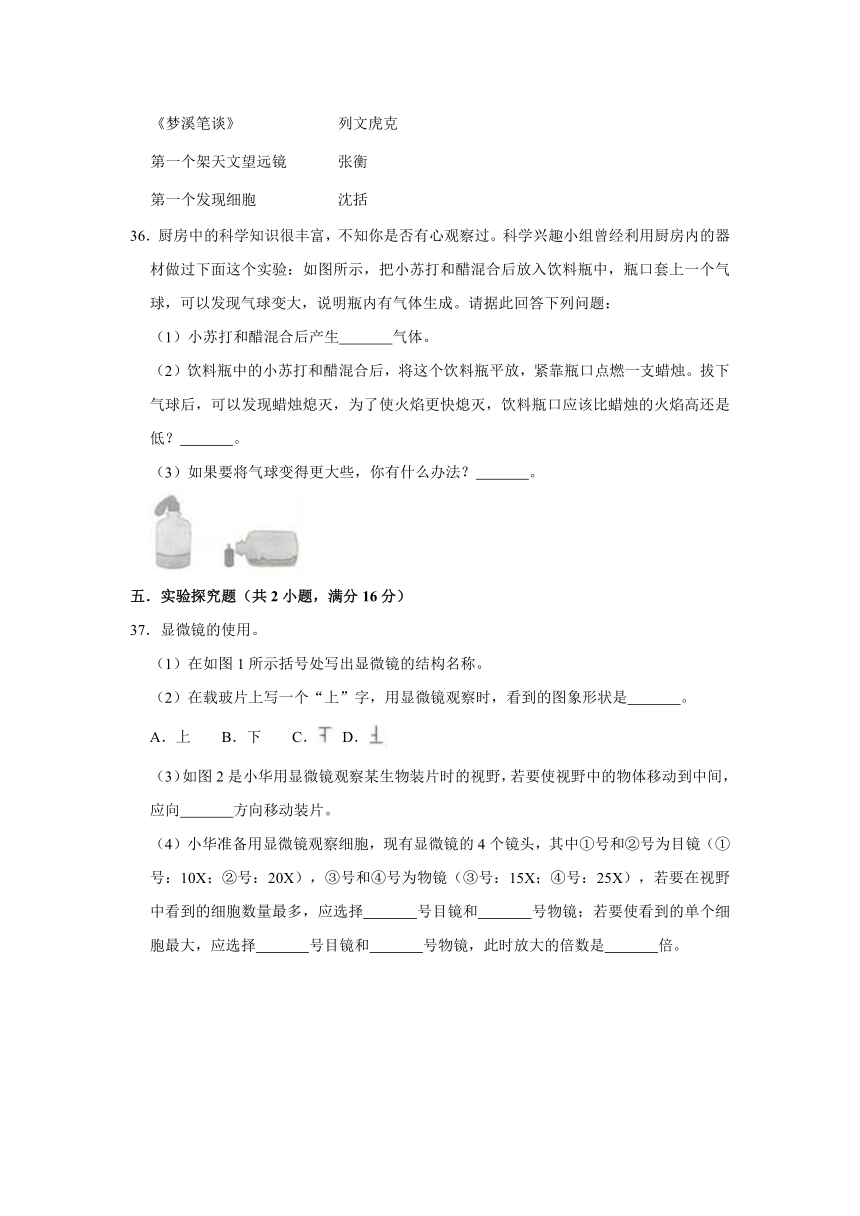

36.厨房中的科学知识很丰富,不知你是否有心观察过。科学兴趣小组曾经利用厨房内的器材做过下面这个实验:如图所示,把小苏打和醋混合后放入饮料瓶中,瓶口套上一个气球,可以发现气球变大,说明瓶内有气体生成。请据此回答下列问题:

(1)小苏打和醋混合后产生 气体。

(2)饮料瓶中的小苏打和醋混合后,将这个饮料瓶平放,紧靠瓶口点燃一支蜡烛。拔下气球后,可以发现蜡烛熄灭,为了使火焰更快熄灭,饮料瓶口应该比蜡烛的火焰高还是低? 。

(3)如果要将气球变得更大些,你有什么办法? 。

五.实验探究题(共2小题,满分16分)

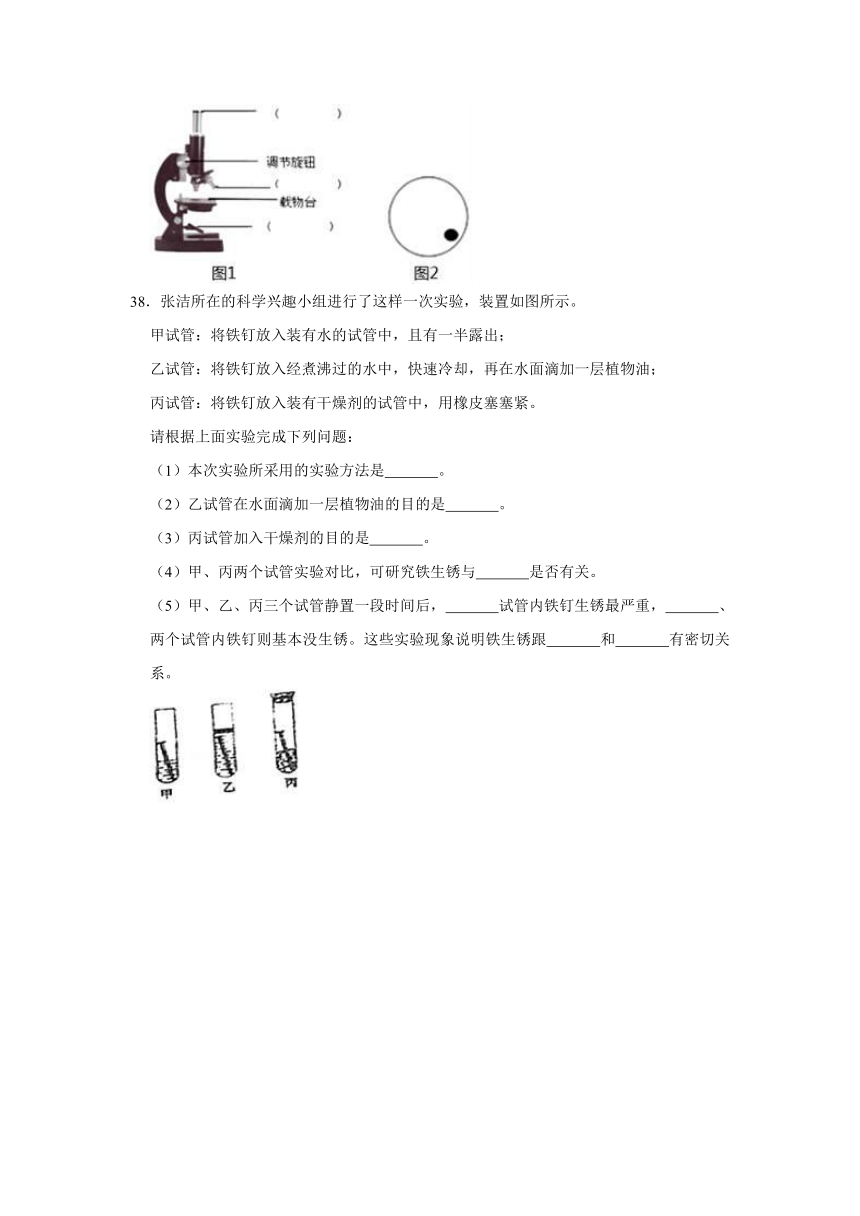

37.显微镜的使用。

(1)在如图1所示括号处写出显微镜的结构名称。

(2)在载玻片上写一个“上”字,用显微镜观察时,看到的图象形状是 。

A.上 B.下 C. D.

(3)如图2是小华用显微镜观察某生物装片时的视野,若要使视野中的物体移动到中间,应向 方向移动装片。

(4)小华准备用显微镜观察细胞,现有显微镜的4个镜头,其中①号和②号为目镜(①号:10X;②号:20X),③号和④号为物镜(③号:15X;④号:25X),若要在视野中看到的细胞数量最多,应选择 号目镜和 号物镜;若要使看到的单个细胞最大,应选择 号目镜和 号物镜,此时放大的倍数是 倍。

38.张洁所在的科学兴趣小组进行了这样一次实验,装置如图所示。

甲试管:将铁钉放入装有水的试管中,且有一半露出;

乙试管:将铁钉放入经煮沸过的水中,快速冷却,再在水面滴加一层植物油;

丙试管:将铁钉放入装有干燥剂的试管中,用橡皮塞塞紧。

请根据上面实验完成下列问题:

(1)本次实验所采用的实验方法是 。

(2)乙试管在水面滴加一层植物油的目的是 。

(3)丙试管加入干燥剂的目的是 。

(4)甲、丙两个试管实验对比,可研究铁生锈与 是否有关。

(5)甲、乙、丙三个试管静置一段时间后, 试管内铁钉生锈最严重, 、 两个试管内铁钉则基本没生锈。这些实验现象说明铁生锈跟 和 有密切关系。

参考答案与试题解析

一.填空题(共12小题,满分24分)

1.【分析】观察是人们认识世界、获取知识的一个重要途径,也是科学研究的重要方法。常用的方法是利用人体感觉器官的特点进行,还可以借助工具进一步观察了解,比如放大镜、显微镜等等。

【解答】常用的观察方法是用眼睛看、耳朵听、鼻子闻、用手摸等,还可以借助尺子、放大镜等各种工具,让观察更加科学、可量化。

故答案为:看;听;闻;摸。

【点评】本题考查了常用的观察方法,根据人体感觉器官的特点作答。

2.【分析】一些固体物质的内部有一定的结构,如果构成这些物质的微粒按一定的空间次序排列,形成了有规则的几何外形,这就是晶体,如食盐、白糖等。

【解答】自然界中的大部分固体物质都是晶体或由晶体组成,晶体的形状多种多样,但都有规则的外形,生活中常见的食盐,白糖等都是晶体。

故答案为:规则;食盐;白糖。

【点评】本题考查了对晶体的认识。

3.【分析】食盐、白糖、碱面、味精的颗粒都是有规则几何外形的固体,人们把这样的固体物质叫做晶体。自然界中的大部分固体物质都是晶体或由晶体组成。

【解答】根据晶体的定义,像食盐这样的颗粒都有规则的几何外形,人们把这样的周体物质叫作晶体。

故答案为:规则;晶体。

【点评】识记晶体的定义,是解答本题的关键。

4.【分析】物理变化,指物质的状态虽然发生了变化,但一般说来物质本身的组成成分却没有改变。例如:位置、体积、形状、温度、压强的变化,以及气态、液态、固态间相互转化等。还有物质与电磁场的相互作用,光与物质的相互作用,以及微观粒子(电子、原子核、基本粒子等)间的相互作用与转化,都是物理变化。化学变化在生产和生活中普遍存在。产生了新物质的变化是化学变化。如铁的生锈、节日的焰火、酸碱中和,镁条的燃烧等等。宏观上可以看到各种化学变化都产生了新物质,这是化学变化的特征。总结:有新物质产生的变化即为化学变化。

【解答】化学变化最本质的特征就是产生了新物质。化学变化的发生一定会有新物质的产生,并且还伴随着能量的变化以及发光发热等现象。一些物质在变化的过程中,会既发生化学变化又发生物理变化,如蜡烛燃烧,白糖加热时融化变色。世界是物质构成的,物质是变化的,物质的变化有相同和不同之处。

故答案为:加热白糖的变化;白醋和小苏打发生的变化;铁丝燃烧。

【点评】本题主要考查物质的化学变化,要掌握化学变化的特点,以及物理变化和化学变化的区别。

5.【分析】经科学家多年研究发现,绿色植物的叶片在阳光下能利用二氧化碳和水制造淀粉等营养物质,同时放出氧气。人们把叶的这种作用称作光合作用。

【解答】参与绿色植物光合作用的主要物质有水和二氧化碳,光合作用生成的新物质是淀粉和氧气,光合作用时,叶片中的绿色物质将太阳光的能量转化成了化学能。

故答案为:二氧化碳;淀粉;氧气;化学能。

【点评】识记光合作用的过程是解答本题的关键。

6.【分析】有一定的体积但没有固定形状可以流动的物质是液体。与液体和气体相比固体有比较固定的体积和形状、质地比较坚硬,水是液体,木头是固体。

【解答】水是无色、无味、透明、会流动的液体。流动、透明是液体物质的典型特征。木块不会流动,是固体,形状是固定不变的。

故答案为:流动;液体;流动;固体。

【点评】审清题意,把握固体和液体的特征,结合题目仔细分析做出总结即可。

7.【分析】空气是多种气体的混合物。它的恒定组成部分为氧、氮和氩、氖、氦、氪、氙等稀有气体,可变组成部分为二氧化碳和水蒸气,它们在空气中的含量随地球上的位置和温度不同在很小限度的范围内会微有变动。

【解答】空气是指地球大气层中的气体混合,为此,空气属于混合物,它主要由 氮气、氧气、稀有气体(氦、氖、氩、氪、氙、氡、气奥),二氧化碳以及其他物质(如水蒸气、杂质等)组合而成。其中氮气的体积分数约为78%,氧气的体积分数约为21%,稀有气体(氦、氖、氩、氪、氙、氡)的体积分数约为0.934%,二氧化碳的体积分数约为0.04%(2017年最新数据),其他物质(如水蒸气、杂质等)的体积分数约为0.002%.空气中的氧气对于所有需氧生物来说是必须的。所有动物都需要呼吸氧气,绿色植物的呼吸作用也需要氧气。

故答案为:氧气、21%、氮气、二氧化碳、稀有气体。

【点评】该题考查空气的成分及作用。

8.【分析】放大镜是用来观察物体微小细节的简单目视光学器件。

【解答】用放大镜能够观察到许多用肉眼观察不到的细节。如通过放大镜能观察到更多关于昆虫的细节蝇的复眼蟋蟀的耳朵在足的内侧。

故答案为:足的内侧。

【点评】考查了放大镜的相关知识,知道通过放大镜能观察到许多关于昆虫的细节。

9.【分析】酒精灯使用中需要注意的事项:(1)一定要在老师的指导下使用酒精灯。(2)点燃酒精灯时一定要用燃着的火柴,决不能用燃着的酒精灯对火。(3)用完要熄灭时,应该用灯帽将其盖灭,盖灭后需要再重盖一次,以避免以后使用时灯帽打不

开。绝对禁止用嘴吹灭火!酒精灯中的酒精万一洒出后燃烧,不要惊慌,可用湿抹布或沙士扑灭。

【解答】酒精灯是用来加热的器材,通常用火柴或者打火机点燃,切勿用一个酒精灯引燃另一个酒精灯,可能会引起火灾。酒精灯外焰温度最高,焰心温度最低。在熄灭酒精灯时,应该用灯帽将火焰盖灭,而且应该盖两次,确保火焰不会再着起来。

故答案为:用灯帽将火焰盖灭,而且应该盖两次,确保火焰不会再着起来。

【点评】本题主要考察酒精灯的温度以及熄灭方法,在实验室中,也是一直强调的内容。

10.【分析】生活中我们常常会碰到很多问题,工具就会帮助我们解决困难,工具用起来省时间省力气,工具是我们的好朋友,我们大家都要爱护它们。

【解答】工具有很多的种类,不同种类的工具作用不一样。例如,望远镜能帮助我们看得更远,汽车、飞机能帮助我们走的更远,显微镜、放大镜和望远镜都可以拓展眼的功能。观察微小物体或物体上的微小特征,可以借助放大镜、显微镜等仪器。

故答案为:望远镜;放大镜;显微镜。

【点评】解答本题关键是通过问题分析,明确考查的知识点是常用工具,运用所学,具体分析作答。

11.【分析】放大镜镜片的特点是透明和中间较厚、边缘薄。只要具有放大镜片透明、中间较厚的结构比如加满水后的烧杯、烧瓶等,就具有同样的放大功能。

【解答】水滴是中间厚、边缘薄的透明体,与凸透镜相似,所以是天然的放大镜。

故答案为:凸透镜;放大镜。

【点评】掌握放大镜的结构特点,是解答本题的关键。

12.【分析】细菌是一种单细胞生物体,生物学家把这种生物归入“裂殖菌类”。

【解答】细菌是单细胞微生物,用肉眼无法看见,需要用显微镜来观察。

故答案为:单细胞;显微镜。

【点评】细菌主要由细胞膜、细胞质、核糖体等部分构成,有的细菌还有荚膜、鞭毛、菌毛等特殊结构。

二.选择题(共10小题,满分20分,每小题2分)

13.【分析】细胞是生物体结构和功能的基本单位。

【解答】细胞学说的建立被誉为19世纪自然科学的三大发现之一。

故选:C。

【点评】本题考查细胞学说的意义,细胞学说的建立被誉为19世纪自然科学的三大发现之一。

14.【分析】澄清的石灰水是氢氧化钙溶液,可以和二氧化碳发生反应,生成沉淀,因此澄清石灰水在通入二氧化碳后会变浑浊。

【解答】能使澄清的石灰水变浑浊的气体是二氧化碳,常用这个方法检测二氧化碳的存在。

故选:B。

【点评】本题考查了二氧化碳性质的认识。

15.【分析】在花岗岩中,云母呈小而发光的晶体,有深色的黑云母和浅色的白云母两种。

【解答】美丽的花岗岩中云母的形状是片状或鳞片状。

故选:A。

【点评】本题考查了对花岗岩的认识。

16.【分析】使用显微镜时坐椅的高度应适当,观察时更应习惯两眼同时观察,且光圈及光源亮度皆应适当,否则长时间观察时极易感觉疲劳。

【解答】用显微镜观察物体时,眼睛看目镜观察时应该两眼都保持睁开,方便观察和作图。

故选:C。

【点评】本题考查了显微镜的使用认识。

17.【分析】食物中的营养主要有蛋白质、淀粉、脂肪、糖类、维生素、矿物质、纤维素等。

【解答】食物是人体的主要营养来源,构成人体必须的六大营养物质 有蛋白质、糖类、脂肪、维生素、无机盐和水等营养成分。

故选:A。

【点评】本题考查了食物中的营养成分,要合理膳食。

18.【分析】淀粉有遇碘变蓝的特性,常用滴碘酒观察是否变蓝来判断是否含有淀粉。

【解答】古代用米汤写密信,再用碘酒来涂抹显字,其实是利用了淀粉遇到碘变成蓝色的反应原理。

故选:B。

【点评】本题考查了淀粉遇碘变蓝的特性。

19.【分析】手持式放大镜小巧轻便、价格便宜、携带方便、适用性强。手持式放大镜种类繁多,从形状上分有圆形的、方形的;从结构上分有手柄式、折叠式和内置光源式等等。

【解答】放大镜的使用方法有两种:一种是将需要观察的物体放置在一个固定的位置上,再将放大镜靠近物体的一侧,然后沿着肉眼与物体之间的直线方向,缓缓地移动放大镜,直至看清楚物体的细微结构为止;另一种方法是将放大镜放置在一个固定的位置上,将需要观察的物体放置在放大镜之下(靠近放大镜),然后沿着肉眼与放大镜之间的直线方向缓缓地移动物体,直至看清楚物体的细微结构为止。

故选:A。

【点评】掌握放大镜使用方法即可解答本题。

20.【分析】物质的变化可以分为两大类:一类仅仅是形态的变化,没有生成新物质,另一类是会生成新物质的变化。

【解答】把鸡蛋放进醋里,可以观察到产生气泡现象,这是产生了新物质的变化,是化学变化。

故选:C。

【点评】判断是否是化学变化的根据就是否生成了新物质。

21.【分析】生物圈内所有的植物、动物和微生物,它们所拥有的全部基因以及各种各样的生态系统,共同构成了生物多样性。微生物是生物,具有同其他生物一样的共同特征。

【解答】微生物包括细菌、病毒、真菌以及一些小型的原生动物等在内的一大类生物群体,个体微小,与人类生活密切相关。

故选:B。

【点评】此题考查的微生物的特征,属于基础性的知识点,结合教材熟练记忆即可。

22.【分析】在这些物质的变化中,没有生成其他的物质的变化有把易拉罐压扁、河水结冰、把纸撕碎、把铁丝折弯,都是物质的状态、形状等发生了变化;生成新物质的变化有把火柴点燃、把蜡点燃、把纸烧掉、铁生锈等,都有新物质的产生。

【解答】根据对物质变化的认识,水的三态变化、蜡烛融化只是材料的状态发生了变化,没有产生新物质。生鸡蛋煎成荷包蛋,产生了新物质,属于化学变化。

故选:C。

【点评】本题考查了对物质变化的认识。

三.判断题(共10小题,满分20分,每小题2分)

23.【分析】放大镜又叫凸透镜,它是一种常见的透镜,中间厚、边缘薄,至少有一个表面制成球面,亦可两面都制成球面,起到放大的作用,倍数不等。

【解答】放大镜、望远镜会将太阳光聚焦到一个小范围甚至是一个点,用放大镜、望远镜看太阳会使看到的太阳光度更高,灼伤眼睛甚至失明,所以不能用望远镜、放大镜直接看太阳。

故答案为:√。

【点评】本题主要考察放大镜镜片的特点,属于重点记忆内容。

24.【分析】昆虫的特征是:身体分为头、胸、腹三部分,头上有一对触角,胸部有三对足。

【解答】蚂蚁、蝴蝶符合昆虫的特征,是昆虫。蜘蛛属于节肢动物蛛形纲,不是昆虫。

故答案为:×。

【点评】本题考查了对昆虫特征的掌握。

25.【分析】物理变化,指物质的状态虽然发生了变化,但一般说来物质本身的组成成分却没有改变。例如:位置、体积、形状、温度、压强的变化,以及气态、液态、固态间相互转化等。还有物质与电磁场的相互作用,光与物质的相互作用,以及微观粒子(电子、原子核、基本粒子等)间的相互作用与转化,都是物理变化。化学变化在生产和生活中普遍存在。产生了新物质的变化是化学变化。如铁的生锈、节日的焰火、酸碱中和,镁条的燃烧等等。宏观上可以看到各种化学变化都产生了新物质,这是化学变化的特征。总结:有新物质产生的变化即为化学变化。

【解答】食物发霉是微生物将食物分解,变为其他的物质,生成了新物质,属于化学变化。

故答案为:√。

【点评】本题主要考查化学变化,要掌握物理变化和化学变化的区别和联系。

26.【分析】病毒是一种个体微小,结构简单,只含一种核酸,必须在活细胞内寄生并以复制方式增殖的非细胞型生物。

【解答】被狗咬伤,如果是被狂犬病毒感染的狗,会被传染。需要注射狂犬疫苗和狂犬病免疫球蛋白。

故答案为:×。

【点评】解答本题关键是审清题意,明确答题角度是与生活密切相关的多种微生物,然后依据课本内容判断即可。

27.【分析】自然界中的大部分固体物质都是晶体或由晶体组成。晶体形状多种多样,但都很有规则。有的晶体较大,肉眼可见,有的较小,要在放大镜或显微镜下才能看见。

【解答】晶体形状多种多样,但都很有规则。题目的说法是错误的。

故答案为:×。

【点评】本题考查了晶体特征的认识,晶体是有规则的。

28.【分析】世界是由物质构成的,所有的物质都在不停地运动并变化着。我们能直接或间接观察到的实际存在的东西都是物质。

【解答】地表的岩石在慢慢地不断地变化着。岩石在大气、水、生物等作用下发生破坏的现象叫风化,岩石的风化现象 无处不在,无时不在。

故答案为:×。

【点评】掌握岩石的变化即可作答本题。

29.【分析】凸透镜是根据光的折射原理制成的。凸透镜是中央较厚,边缘较薄的透镜。凸透镜分为双凸、平凸和凹凸等形式,凸透镜有会聚光线的作用故又称会聚透镜,较厚的凸透镜则有望远、会聚等作用;凹面镜,即凹面的抛物面镜。平行光照于其上时,通过其反射而聚在镜面前的焦点上,反射面为凹面,焦点在镜前,当光源在焦点上,所发出的光反射后形成平行光束,也叫凹镜,会聚镜。

【解答】凸透镜和凹面镜都能会聚太阳光。这种说法正确。

故答案为:√。

【点评】此题重点考查透镜的应用。

30.【分析】细胞是生物最基本的结构单位,也是生物最基本的功能单位,细胞学说的建立被誉为19世纪自然科学的三大发现之一。

【解答】生命体细胞具有消化、呼吸、排泄、生长、发育、繁殖、遗传、运动等功能,细胞是有生命的。

故答案为:×。

【点评】学生掌握细胞的作用即可正确解答。

31.【分析】照相机是利用“凸透镜能成倒立、缩小的实像”这个原理制成的。照相机的镜头相当于一个凸透镜,来自物体的光经镜头后会聚在胶卷上,形成被照物体的像。

【解答】照相时,物体离照相机镜头比较远,像是缩小、倒立的。根据照相机的调节方法,要想使底片上的像变大,人离镜头要近一些。

故答案为:×。

【点评】本题考查了凸透镜成像原理,照相机是它的实际应用。

32.【分析】物理变化没有新物质的产生,只是物质形状、大小、形态的变化;化学变化是有新物质的产生;物质发生化学变化过程,往往伴随产生种种现象,如发光发热、产生气体、改变颜色、产生沉淀物。

【解答】铁生锈是化学变化,冰雪融化都是物质的形态发生变化,没有新的物质生成,是物理变化。

故答案为:×。

【点评】此题重点考查化学变化的应用。

四.解答题(共4小题,满分20分,每小题5分)

33.【分析】物理变化和化学变化的区别很简单:看看到底有没有新物质生成。有新物质生成的反应叫做化学变化,也叫化学反应;没有性物质生成的反应是物理变化。联系:化学变化一定伴随着物理变化,但是物理变化不一定存在化学变化。

【解答】物质的变化分为:物理变化和化学变化。物理变化:没有新物质生成的变化。化学变化:有新物质生成的变化。

故答案为:

两类,物理变化和化学变化;

物理变化:没有新物质生成的变化;化学变化:有新物质生成的变化。

【点评】该题考查的是物理变化与化学变化的区别。

34.【分析】根据对细胞学说的认识,细胞是生物最基本的结构单位,也是生物最基本的功能单位。生命体的呼吸、消化、排泄、生长、发育、繁殖、遗传等生命活动都是通过细胞进行的。生物体内各种各样的细胞共同完成了生命体的所有活动。

【解答】(1)人体内红细胞和血小板中是没有细胞核的。

(2)人体内最大的细胞是成熟的卵细胞,直径在0.1毫米以上;最小的是血小板,直径只有约2微米。

用显微镜观察蓖麻的叶肉切片,我们会发现蓖麻叶肉细胞中有很多“小绿点”,请结合本课所学的知识回答。

(3)这些“小绿点”是叶绿体,叶绿体是植物进行光合作用的场所。

(4)根据实验推测,每平方毫米的蓖麻叶片中这样的“小绿点”的数目多达几十万个。

(5)如图中③是显微镜下观察到的“小绿点”。

(6)这样的“小绿点”除了在植物的叶片中能观察到,还能在植物的幼茎的表面中观察到。根和花瓣中没有叶绿体。

故答案为:

(1)A;

(2)D;

(3)这些“小绿点”是植物叶片中的叶绿体。叶绿体是植物进行光合作用的场所。

(4)C;

(5)C;

(6)A。

【点评】掌握对细胞的认识及作用识记,是解答本题的关键。

35.【分析】我们学习科学家刻苦学习,忘我工作,善于思考,勇于创新,坚持真理的科学精神和一丝不苟,实事求是的科学态度。

【解答】根据科学家和他的主要成就连线。

故答案为:

【点评】本题考查科学家及他们的主要发明,注意识记的准确性。

36.【分析】小苏打和醋混合后会发生化学反应,产生新物质二氧化碳。

【解答】小苏打和醋会发生化学反应,产生二氧化碳,二氧化碳密度大,比空气重,会沉在下面,为了使火焰更快熄灭,饮料瓶口应该比蜡烛的火焰高,如果要将气球变得更大些,因而获得更多的二氧化碳,可以增加小苏打和醋的量。

故答案为:

(1)二氧化碳。

(2)高。

(3)增加小苏打和醋的量。

【点评】根据小苏和白醋的化学反应产生二氧化碳来解答。

五.实验探究题(共2小题,满分16分)

37.【分析】显微镜的成像的特点是呈放大的像,放大倍数=目镜倍数×物镜倍数,显微镜的放大倍数越大,看到的细胞数目越少,放大倍数越小,看到的细胞数目越多,所以选放大倍数最小的组合。

【解答】(1)在如图1所示括号处写出显微镜的结构名称。由目镜、调节旋钮、物镜、载物台和反光镜组成。

(2)在载玻片上写一个“上”字,用显微镜观察时,看到的图象形状是,上下左右颠倒。

(3)如图2是小华用显微镜观察某生物装片时的视野,若要使视野中的物体移动到中间,应向右下方向移动装片。

(4)小华准备用显微镜观察细胞,现有显微镜的4个镜头,其中①号和②号为目镜(①号:10X;②号:20X),③号和④号为物镜(③号:15X;④号:25X),若要在视野中看到的细胞数量最多,应选择①号目镜和③号物镜;若要使看到的单个细胞最大,应选择②号目镜和④号物镜,此时放大的倍数是500倍。

故答案为:

(1)

(2)C;

(3)右下;

(4)①;③;②;④;500。

【点评】掌握显微镜的组成及成像特点,是解答本题的关键。

38.【分析】对比实验要注意的问题:1、每次只能改变一个因素;2、确保实验的公平,即除了改变的那个因素外,其他因素应该保持一样。

【解答】甲试管:将铁钉放入装有水的试管中,且有一半露出;

乙试管:将铁钉放入经煮沸过的水中,快速冷却,再在水面滴加一层植物油;

丙试管:将铁钉放入装有干燥剂的试管中,用橡皮塞塞紧。

请根据上面实验完成下列问题:

(1)本次实验所采用的实验方法是对比实验。

(2)乙试管在水面滴加一层植物油的目的是有效隔绝空气。

(3)丙试管加入干燥剂的目的是有效吸收水分。

(4)甲、丙两个试管实验对比,可研究铁生锈与水分是否有关。

(5)甲、乙、丙三个试管静置一段时间后,甲试管内铁钉生锈最严重,乙、丙两个试管内铁钉则基本没生锈。这些实验现象说明铁生锈跟空气和水有密切关系。

故答案为:

(1)对比实验;

(2)有效隔绝空气;

(3)有效吸收水分;

(4)水分;

(5)甲;乙;丙;空气;水。

【点评】掌握铁生锈的原因及对比实验中变量的控制,是解答本题的关键。

一.填空题(共12小题,满分24分)

1.常见的观察方法:用眼睛 、耳朵 、鼻子 ,用手 等,还可以借助工具进行观察。

2.自然界中的大部分固体物质都是晶体或由晶体组成,晶体的形状多种多样,但都有 的外形,生活中常见的 , 等都是晶体。

3.像食盐这样的颗粒都有 的几何外形,人们把这样的周体物质叫作 。

4.物质的化学变化常常伴随着明显的现象,有的化学变化会改变颜色,如 ;有的化学变化会产生气体,如 :有的化学变化会发光发热,如 。

5.参与绿色植物光合作用的主要物质有水和 ,光合作用生成的新物质是 和 ,光合作用时,叶片中的绿色物质将太阳光的能量转化成了 。

6.水会 ,是 ;木块不会 ,是 。

7.空气的成分中能够供给呼吸的是 ,大约占空气体积的 ,除此之外还有 、 、 等气体。

8.通过放大镜能观察到许多关于昆虫的细节:如蟋蟀的耳朵在 。

9.酒精灯的 温度最高,熄灭酒精灯的正确方法是 。

10.使用 可以观察很远很远的物体,使用 或 能观察非常细小的物体特征。

11.水滴是中间厚、边缘薄的透明体,与 相似,所以是天然的 。

12.细菌是一类 的生物,个体微小,必须借助 才能观察到。

二.选择题(共10小题,满分20分,每小题2分)

13.( )的建立,被誉为19世纪自然科学的三大发现之一。

A.动力学 B.仿生学 C.细胞学说

14.能使澄清的石灰水变浑浊的气体是( )

A.氧气 B.二氧化碳 C.水蒸气 D.以上都是

15.美丽的花岗岩中云母的形状是( )

A.片状或鳞片状 B.柱状

C.六角柱状

16.用显微镜观察物体时,眼睛看目镜观察时应该( )

A.左眼睁开,右眼闭拢 B.左眼闭拢,右眼睁开

C.两眼都保持睁开 D.视具体情况而定

17.人类生存需要的营养物质来自( ),食物中含有蛋白质、糖类、脂肪、维生素、无机盐和水等营养成分。

A.食物 B.水 C.无机盐 D.蛋白质

18.古代用米汤写密信,再用碘酒来涂抹显字,其实是利用了淀粉遇到碘变成( )的反应原理。

A.黑色 B.蓝色 C.紫色 D.黄色

19.用放大镜观察指纹,下列说法错误的是( )

A.放大镜放在手指上面,移动头部,直至看清为止

B.手指不动,移动放大镜,直至看清为止

C.放大镜放在眼前,移动手指直至看清为止

20.下面的变化中,( )生成了新物质。

A.磨碎小麦 B.把石块砸碎

C.鸡蛋放进醋中 D.把橡皮泥捏成各种形状

21.下列属于微生物的是( )

A.沙粒 B.病毒 C.芝麻

22.下列活动中,属于产生新物质的变化的是( )

A.水的三态变化 B.蜡烛融化

C.生鸡蛋煎成荷包蛋

三.判断题(共10小题,满分20分,每小题2分)

23.千万不能用放大镜、望远镜看太阳。 (判断对错)

24.蜘蛛、蚂蚁、蝴蝶都是昆虫。 (判断对错)

25.食物的霉变属于化学变化。 (判断对错)

26.被狗咬伤后让医务人员处理一下就可以,不需要打狂犬疫苗。 (判断对错)

27.晶体的形状多种多样,有些晶体的形状有规则,有些没有规则 (判断对错)

28.最坚硬的岩石是不会发生变化的。 (判断对错)

29.凸透镜和凹面镜都能会聚太阳光。 (判断对错)

30.细胞是没有生命的。 (判断对错)

31.照相时想把人照得大些、景照得少些,相机离人要远一些。 (判断对错)

32.铁生锈和冰雪融化都是物质的形态发生变化,没有新的物质生成。 (判断对错)

四.解答题(共4小题,满分20分,每小题5分)

33.物质变化分为几类? 。它的特点是什么? 。

34.阅读资料回答问题。

人体细胞是人体的结构和功能单位,共约有40万~60万亿个,细胞的平均直径在10~20微米之间。除成熟的红细胞和血小板外,所有细胞都有一个细胞核,是调节细胞作用的中心。最大的是成熟的卵细胞,直径在0.1毫米以上;最小的是血小板,直径只有约2微米。

肠黏膜细胞的寿命为3天,肝细胞寿命为500天,而脑与骨髓里的神经细胞的寿命有几十年,同人体寿命几乎相等。血液中的白细胞有的只能活几个小时。

在整个人体中,每分钟有1亿个细胞死亡。最为神奇的是大脑的神经细胞的神经冲动传递速度超过400千米/小时,相当于777型飞机速度的一半。

(1)人体内 是没有细胞核的。

A.红细胞 B.白细胞 C.神经细胞 D.肠黏膜细胞

(2)人体内最大的细胞是 。

A.红细胞 B.白细胞 C.神经细胞 D.卵细胞

用显微镜观察蓖麻的叶肉切片,我们会发现蓖麻叶肉细胞中有很多“小绿点”,请结合本课所学的知识回答。

(3)这些“小绿点”是什么?它们有什么作用呢?

(4)根据实验推测,每平方毫米的蓖麻叶片中这样的“小绿点”的数目多达 。

A.几万个 B.几百万个 C.几十万个

(5)如图中 是显微镜下观察到的“小绿点”。

A.①B.②C.③

(6)这样的“小绿点”除了在植物的叶片中能观察到,还能在植物的 中观察到。

A.幼茎的表皮 B.根 C.花瓣

35.

侯风地动仪 伽利略

《梦溪笔谈》 列文虎克

第一个架天文望远镜 张衡

第一个发现细胞 沈括

36.厨房中的科学知识很丰富,不知你是否有心观察过。科学兴趣小组曾经利用厨房内的器材做过下面这个实验:如图所示,把小苏打和醋混合后放入饮料瓶中,瓶口套上一个气球,可以发现气球变大,说明瓶内有气体生成。请据此回答下列问题:

(1)小苏打和醋混合后产生 气体。

(2)饮料瓶中的小苏打和醋混合后,将这个饮料瓶平放,紧靠瓶口点燃一支蜡烛。拔下气球后,可以发现蜡烛熄灭,为了使火焰更快熄灭,饮料瓶口应该比蜡烛的火焰高还是低? 。

(3)如果要将气球变得更大些,你有什么办法? 。

五.实验探究题(共2小题,满分16分)

37.显微镜的使用。

(1)在如图1所示括号处写出显微镜的结构名称。

(2)在载玻片上写一个“上”字,用显微镜观察时,看到的图象形状是 。

A.上 B.下 C. D.

(3)如图2是小华用显微镜观察某生物装片时的视野,若要使视野中的物体移动到中间,应向 方向移动装片。

(4)小华准备用显微镜观察细胞,现有显微镜的4个镜头,其中①号和②号为目镜(①号:10X;②号:20X),③号和④号为物镜(③号:15X;④号:25X),若要在视野中看到的细胞数量最多,应选择 号目镜和 号物镜;若要使看到的单个细胞最大,应选择 号目镜和 号物镜,此时放大的倍数是 倍。

38.张洁所在的科学兴趣小组进行了这样一次实验,装置如图所示。

甲试管:将铁钉放入装有水的试管中,且有一半露出;

乙试管:将铁钉放入经煮沸过的水中,快速冷却,再在水面滴加一层植物油;

丙试管:将铁钉放入装有干燥剂的试管中,用橡皮塞塞紧。

请根据上面实验完成下列问题:

(1)本次实验所采用的实验方法是 。

(2)乙试管在水面滴加一层植物油的目的是 。

(3)丙试管加入干燥剂的目的是 。

(4)甲、丙两个试管实验对比,可研究铁生锈与 是否有关。

(5)甲、乙、丙三个试管静置一段时间后, 试管内铁钉生锈最严重, 、 两个试管内铁钉则基本没生锈。这些实验现象说明铁生锈跟 和 有密切关系。

参考答案与试题解析

一.填空题(共12小题,满分24分)

1.【分析】观察是人们认识世界、获取知识的一个重要途径,也是科学研究的重要方法。常用的方法是利用人体感觉器官的特点进行,还可以借助工具进一步观察了解,比如放大镜、显微镜等等。

【解答】常用的观察方法是用眼睛看、耳朵听、鼻子闻、用手摸等,还可以借助尺子、放大镜等各种工具,让观察更加科学、可量化。

故答案为:看;听;闻;摸。

【点评】本题考查了常用的观察方法,根据人体感觉器官的特点作答。

2.【分析】一些固体物质的内部有一定的结构,如果构成这些物质的微粒按一定的空间次序排列,形成了有规则的几何外形,这就是晶体,如食盐、白糖等。

【解答】自然界中的大部分固体物质都是晶体或由晶体组成,晶体的形状多种多样,但都有规则的外形,生活中常见的食盐,白糖等都是晶体。

故答案为:规则;食盐;白糖。

【点评】本题考查了对晶体的认识。

3.【分析】食盐、白糖、碱面、味精的颗粒都是有规则几何外形的固体,人们把这样的固体物质叫做晶体。自然界中的大部分固体物质都是晶体或由晶体组成。

【解答】根据晶体的定义,像食盐这样的颗粒都有规则的几何外形,人们把这样的周体物质叫作晶体。

故答案为:规则;晶体。

【点评】识记晶体的定义,是解答本题的关键。

4.【分析】物理变化,指物质的状态虽然发生了变化,但一般说来物质本身的组成成分却没有改变。例如:位置、体积、形状、温度、压强的变化,以及气态、液态、固态间相互转化等。还有物质与电磁场的相互作用,光与物质的相互作用,以及微观粒子(电子、原子核、基本粒子等)间的相互作用与转化,都是物理变化。化学变化在生产和生活中普遍存在。产生了新物质的变化是化学变化。如铁的生锈、节日的焰火、酸碱中和,镁条的燃烧等等。宏观上可以看到各种化学变化都产生了新物质,这是化学变化的特征。总结:有新物质产生的变化即为化学变化。

【解答】化学变化最本质的特征就是产生了新物质。化学变化的发生一定会有新物质的产生,并且还伴随着能量的变化以及发光发热等现象。一些物质在变化的过程中,会既发生化学变化又发生物理变化,如蜡烛燃烧,白糖加热时融化变色。世界是物质构成的,物质是变化的,物质的变化有相同和不同之处。

故答案为:加热白糖的变化;白醋和小苏打发生的变化;铁丝燃烧。

【点评】本题主要考查物质的化学变化,要掌握化学变化的特点,以及物理变化和化学变化的区别。

5.【分析】经科学家多年研究发现,绿色植物的叶片在阳光下能利用二氧化碳和水制造淀粉等营养物质,同时放出氧气。人们把叶的这种作用称作光合作用。

【解答】参与绿色植物光合作用的主要物质有水和二氧化碳,光合作用生成的新物质是淀粉和氧气,光合作用时,叶片中的绿色物质将太阳光的能量转化成了化学能。

故答案为:二氧化碳;淀粉;氧气;化学能。

【点评】识记光合作用的过程是解答本题的关键。

6.【分析】有一定的体积但没有固定形状可以流动的物质是液体。与液体和气体相比固体有比较固定的体积和形状、质地比较坚硬,水是液体,木头是固体。

【解答】水是无色、无味、透明、会流动的液体。流动、透明是液体物质的典型特征。木块不会流动,是固体,形状是固定不变的。

故答案为:流动;液体;流动;固体。

【点评】审清题意,把握固体和液体的特征,结合题目仔细分析做出总结即可。

7.【分析】空气是多种气体的混合物。它的恒定组成部分为氧、氮和氩、氖、氦、氪、氙等稀有气体,可变组成部分为二氧化碳和水蒸气,它们在空气中的含量随地球上的位置和温度不同在很小限度的范围内会微有变动。

【解答】空气是指地球大气层中的气体混合,为此,空气属于混合物,它主要由 氮气、氧气、稀有气体(氦、氖、氩、氪、氙、氡、气奥),二氧化碳以及其他物质(如水蒸气、杂质等)组合而成。其中氮气的体积分数约为78%,氧气的体积分数约为21%,稀有气体(氦、氖、氩、氪、氙、氡)的体积分数约为0.934%,二氧化碳的体积分数约为0.04%(2017年最新数据),其他物质(如水蒸气、杂质等)的体积分数约为0.002%.空气中的氧气对于所有需氧生物来说是必须的。所有动物都需要呼吸氧气,绿色植物的呼吸作用也需要氧气。

故答案为:氧气、21%、氮气、二氧化碳、稀有气体。

【点评】该题考查空气的成分及作用。

8.【分析】放大镜是用来观察物体微小细节的简单目视光学器件。

【解答】用放大镜能够观察到许多用肉眼观察不到的细节。如通过放大镜能观察到更多关于昆虫的细节蝇的复眼蟋蟀的耳朵在足的内侧。

故答案为:足的内侧。

【点评】考查了放大镜的相关知识,知道通过放大镜能观察到许多关于昆虫的细节。

9.【分析】酒精灯使用中需要注意的事项:(1)一定要在老师的指导下使用酒精灯。(2)点燃酒精灯时一定要用燃着的火柴,决不能用燃着的酒精灯对火。(3)用完要熄灭时,应该用灯帽将其盖灭,盖灭后需要再重盖一次,以避免以后使用时灯帽打不

开。绝对禁止用嘴吹灭火!酒精灯中的酒精万一洒出后燃烧,不要惊慌,可用湿抹布或沙士扑灭。

【解答】酒精灯是用来加热的器材,通常用火柴或者打火机点燃,切勿用一个酒精灯引燃另一个酒精灯,可能会引起火灾。酒精灯外焰温度最高,焰心温度最低。在熄灭酒精灯时,应该用灯帽将火焰盖灭,而且应该盖两次,确保火焰不会再着起来。

故答案为:用灯帽将火焰盖灭,而且应该盖两次,确保火焰不会再着起来。

【点评】本题主要考察酒精灯的温度以及熄灭方法,在实验室中,也是一直强调的内容。

10.【分析】生活中我们常常会碰到很多问题,工具就会帮助我们解决困难,工具用起来省时间省力气,工具是我们的好朋友,我们大家都要爱护它们。

【解答】工具有很多的种类,不同种类的工具作用不一样。例如,望远镜能帮助我们看得更远,汽车、飞机能帮助我们走的更远,显微镜、放大镜和望远镜都可以拓展眼的功能。观察微小物体或物体上的微小特征,可以借助放大镜、显微镜等仪器。

故答案为:望远镜;放大镜;显微镜。

【点评】解答本题关键是通过问题分析,明确考查的知识点是常用工具,运用所学,具体分析作答。

11.【分析】放大镜镜片的特点是透明和中间较厚、边缘薄。只要具有放大镜片透明、中间较厚的结构比如加满水后的烧杯、烧瓶等,就具有同样的放大功能。

【解答】水滴是中间厚、边缘薄的透明体,与凸透镜相似,所以是天然的放大镜。

故答案为:凸透镜;放大镜。

【点评】掌握放大镜的结构特点,是解答本题的关键。

12.【分析】细菌是一种单细胞生物体,生物学家把这种生物归入“裂殖菌类”。

【解答】细菌是单细胞微生物,用肉眼无法看见,需要用显微镜来观察。

故答案为:单细胞;显微镜。

【点评】细菌主要由细胞膜、细胞质、核糖体等部分构成,有的细菌还有荚膜、鞭毛、菌毛等特殊结构。

二.选择题(共10小题,满分20分,每小题2分)

13.【分析】细胞是生物体结构和功能的基本单位。

【解答】细胞学说的建立被誉为19世纪自然科学的三大发现之一。

故选:C。

【点评】本题考查细胞学说的意义,细胞学说的建立被誉为19世纪自然科学的三大发现之一。

14.【分析】澄清的石灰水是氢氧化钙溶液,可以和二氧化碳发生反应,生成沉淀,因此澄清石灰水在通入二氧化碳后会变浑浊。

【解答】能使澄清的石灰水变浑浊的气体是二氧化碳,常用这个方法检测二氧化碳的存在。

故选:B。

【点评】本题考查了二氧化碳性质的认识。

15.【分析】在花岗岩中,云母呈小而发光的晶体,有深色的黑云母和浅色的白云母两种。

【解答】美丽的花岗岩中云母的形状是片状或鳞片状。

故选:A。

【点评】本题考查了对花岗岩的认识。

16.【分析】使用显微镜时坐椅的高度应适当,观察时更应习惯两眼同时观察,且光圈及光源亮度皆应适当,否则长时间观察时极易感觉疲劳。

【解答】用显微镜观察物体时,眼睛看目镜观察时应该两眼都保持睁开,方便观察和作图。

故选:C。

【点评】本题考查了显微镜的使用认识。

17.【分析】食物中的营养主要有蛋白质、淀粉、脂肪、糖类、维生素、矿物质、纤维素等。

【解答】食物是人体的主要营养来源,构成人体必须的六大营养物质 有蛋白质、糖类、脂肪、维生素、无机盐和水等营养成分。

故选:A。

【点评】本题考查了食物中的营养成分,要合理膳食。

18.【分析】淀粉有遇碘变蓝的特性,常用滴碘酒观察是否变蓝来判断是否含有淀粉。

【解答】古代用米汤写密信,再用碘酒来涂抹显字,其实是利用了淀粉遇到碘变成蓝色的反应原理。

故选:B。

【点评】本题考查了淀粉遇碘变蓝的特性。

19.【分析】手持式放大镜小巧轻便、价格便宜、携带方便、适用性强。手持式放大镜种类繁多,从形状上分有圆形的、方形的;从结构上分有手柄式、折叠式和内置光源式等等。

【解答】放大镜的使用方法有两种:一种是将需要观察的物体放置在一个固定的位置上,再将放大镜靠近物体的一侧,然后沿着肉眼与物体之间的直线方向,缓缓地移动放大镜,直至看清楚物体的细微结构为止;另一种方法是将放大镜放置在一个固定的位置上,将需要观察的物体放置在放大镜之下(靠近放大镜),然后沿着肉眼与放大镜之间的直线方向缓缓地移动物体,直至看清楚物体的细微结构为止。

故选:A。

【点评】掌握放大镜使用方法即可解答本题。

20.【分析】物质的变化可以分为两大类:一类仅仅是形态的变化,没有生成新物质,另一类是会生成新物质的变化。

【解答】把鸡蛋放进醋里,可以观察到产生气泡现象,这是产生了新物质的变化,是化学变化。

故选:C。

【点评】判断是否是化学变化的根据就是否生成了新物质。

21.【分析】生物圈内所有的植物、动物和微生物,它们所拥有的全部基因以及各种各样的生态系统,共同构成了生物多样性。微生物是生物,具有同其他生物一样的共同特征。

【解答】微生物包括细菌、病毒、真菌以及一些小型的原生动物等在内的一大类生物群体,个体微小,与人类生活密切相关。

故选:B。

【点评】此题考查的微生物的特征,属于基础性的知识点,结合教材熟练记忆即可。

22.【分析】在这些物质的变化中,没有生成其他的物质的变化有把易拉罐压扁、河水结冰、把纸撕碎、把铁丝折弯,都是物质的状态、形状等发生了变化;生成新物质的变化有把火柴点燃、把蜡点燃、把纸烧掉、铁生锈等,都有新物质的产生。

【解答】根据对物质变化的认识,水的三态变化、蜡烛融化只是材料的状态发生了变化,没有产生新物质。生鸡蛋煎成荷包蛋,产生了新物质,属于化学变化。

故选:C。

【点评】本题考查了对物质变化的认识。

三.判断题(共10小题,满分20分,每小题2分)

23.【分析】放大镜又叫凸透镜,它是一种常见的透镜,中间厚、边缘薄,至少有一个表面制成球面,亦可两面都制成球面,起到放大的作用,倍数不等。

【解答】放大镜、望远镜会将太阳光聚焦到一个小范围甚至是一个点,用放大镜、望远镜看太阳会使看到的太阳光度更高,灼伤眼睛甚至失明,所以不能用望远镜、放大镜直接看太阳。

故答案为:√。

【点评】本题主要考察放大镜镜片的特点,属于重点记忆内容。

24.【分析】昆虫的特征是:身体分为头、胸、腹三部分,头上有一对触角,胸部有三对足。

【解答】蚂蚁、蝴蝶符合昆虫的特征,是昆虫。蜘蛛属于节肢动物蛛形纲,不是昆虫。

故答案为:×。

【点评】本题考查了对昆虫特征的掌握。

25.【分析】物理变化,指物质的状态虽然发生了变化,但一般说来物质本身的组成成分却没有改变。例如:位置、体积、形状、温度、压强的变化,以及气态、液态、固态间相互转化等。还有物质与电磁场的相互作用,光与物质的相互作用,以及微观粒子(电子、原子核、基本粒子等)间的相互作用与转化,都是物理变化。化学变化在生产和生活中普遍存在。产生了新物质的变化是化学变化。如铁的生锈、节日的焰火、酸碱中和,镁条的燃烧等等。宏观上可以看到各种化学变化都产生了新物质,这是化学变化的特征。总结:有新物质产生的变化即为化学变化。

【解答】食物发霉是微生物将食物分解,变为其他的物质,生成了新物质,属于化学变化。

故答案为:√。

【点评】本题主要考查化学变化,要掌握物理变化和化学变化的区别和联系。

26.【分析】病毒是一种个体微小,结构简单,只含一种核酸,必须在活细胞内寄生并以复制方式增殖的非细胞型生物。

【解答】被狗咬伤,如果是被狂犬病毒感染的狗,会被传染。需要注射狂犬疫苗和狂犬病免疫球蛋白。

故答案为:×。

【点评】解答本题关键是审清题意,明确答题角度是与生活密切相关的多种微生物,然后依据课本内容判断即可。

27.【分析】自然界中的大部分固体物质都是晶体或由晶体组成。晶体形状多种多样,但都很有规则。有的晶体较大,肉眼可见,有的较小,要在放大镜或显微镜下才能看见。

【解答】晶体形状多种多样,但都很有规则。题目的说法是错误的。

故答案为:×。

【点评】本题考查了晶体特征的认识,晶体是有规则的。

28.【分析】世界是由物质构成的,所有的物质都在不停地运动并变化着。我们能直接或间接观察到的实际存在的东西都是物质。

【解答】地表的岩石在慢慢地不断地变化着。岩石在大气、水、生物等作用下发生破坏的现象叫风化,岩石的风化现象 无处不在,无时不在。

故答案为:×。

【点评】掌握岩石的变化即可作答本题。

29.【分析】凸透镜是根据光的折射原理制成的。凸透镜是中央较厚,边缘较薄的透镜。凸透镜分为双凸、平凸和凹凸等形式,凸透镜有会聚光线的作用故又称会聚透镜,较厚的凸透镜则有望远、会聚等作用;凹面镜,即凹面的抛物面镜。平行光照于其上时,通过其反射而聚在镜面前的焦点上,反射面为凹面,焦点在镜前,当光源在焦点上,所发出的光反射后形成平行光束,也叫凹镜,会聚镜。

【解答】凸透镜和凹面镜都能会聚太阳光。这种说法正确。

故答案为:√。

【点评】此题重点考查透镜的应用。

30.【分析】细胞是生物最基本的结构单位,也是生物最基本的功能单位,细胞学说的建立被誉为19世纪自然科学的三大发现之一。

【解答】生命体细胞具有消化、呼吸、排泄、生长、发育、繁殖、遗传、运动等功能,细胞是有生命的。

故答案为:×。

【点评】学生掌握细胞的作用即可正确解答。

31.【分析】照相机是利用“凸透镜能成倒立、缩小的实像”这个原理制成的。照相机的镜头相当于一个凸透镜,来自物体的光经镜头后会聚在胶卷上,形成被照物体的像。

【解答】照相时,物体离照相机镜头比较远,像是缩小、倒立的。根据照相机的调节方法,要想使底片上的像变大,人离镜头要近一些。

故答案为:×。

【点评】本题考查了凸透镜成像原理,照相机是它的实际应用。

32.【分析】物理变化没有新物质的产生,只是物质形状、大小、形态的变化;化学变化是有新物质的产生;物质发生化学变化过程,往往伴随产生种种现象,如发光发热、产生气体、改变颜色、产生沉淀物。

【解答】铁生锈是化学变化,冰雪融化都是物质的形态发生变化,没有新的物质生成,是物理变化。

故答案为:×。

【点评】此题重点考查化学变化的应用。

四.解答题(共4小题,满分20分,每小题5分)

33.【分析】物理变化和化学变化的区别很简单:看看到底有没有新物质生成。有新物质生成的反应叫做化学变化,也叫化学反应;没有性物质生成的反应是物理变化。联系:化学变化一定伴随着物理变化,但是物理变化不一定存在化学变化。

【解答】物质的变化分为:物理变化和化学变化。物理变化:没有新物质生成的变化。化学变化:有新物质生成的变化。

故答案为:

两类,物理变化和化学变化;

物理变化:没有新物质生成的变化;化学变化:有新物质生成的变化。

【点评】该题考查的是物理变化与化学变化的区别。

34.【分析】根据对细胞学说的认识,细胞是生物最基本的结构单位,也是生物最基本的功能单位。生命体的呼吸、消化、排泄、生长、发育、繁殖、遗传等生命活动都是通过细胞进行的。生物体内各种各样的细胞共同完成了生命体的所有活动。

【解答】(1)人体内红细胞和血小板中是没有细胞核的。

(2)人体内最大的细胞是成熟的卵细胞,直径在0.1毫米以上;最小的是血小板,直径只有约2微米。

用显微镜观察蓖麻的叶肉切片,我们会发现蓖麻叶肉细胞中有很多“小绿点”,请结合本课所学的知识回答。

(3)这些“小绿点”是叶绿体,叶绿体是植物进行光合作用的场所。

(4)根据实验推测,每平方毫米的蓖麻叶片中这样的“小绿点”的数目多达几十万个。

(5)如图中③是显微镜下观察到的“小绿点”。

(6)这样的“小绿点”除了在植物的叶片中能观察到,还能在植物的幼茎的表面中观察到。根和花瓣中没有叶绿体。

故答案为:

(1)A;

(2)D;

(3)这些“小绿点”是植物叶片中的叶绿体。叶绿体是植物进行光合作用的场所。

(4)C;

(5)C;

(6)A。

【点评】掌握对细胞的认识及作用识记,是解答本题的关键。

35.【分析】我们学习科学家刻苦学习,忘我工作,善于思考,勇于创新,坚持真理的科学精神和一丝不苟,实事求是的科学态度。

【解答】根据科学家和他的主要成就连线。

故答案为:

【点评】本题考查科学家及他们的主要发明,注意识记的准确性。

36.【分析】小苏打和醋混合后会发生化学反应,产生新物质二氧化碳。

【解答】小苏打和醋会发生化学反应,产生二氧化碳,二氧化碳密度大,比空气重,会沉在下面,为了使火焰更快熄灭,饮料瓶口应该比蜡烛的火焰高,如果要将气球变得更大些,因而获得更多的二氧化碳,可以增加小苏打和醋的量。

故答案为:

(1)二氧化碳。

(2)高。

(3)增加小苏打和醋的量。

【点评】根据小苏和白醋的化学反应产生二氧化碳来解答。

五.实验探究题(共2小题,满分16分)

37.【分析】显微镜的成像的特点是呈放大的像,放大倍数=目镜倍数×物镜倍数,显微镜的放大倍数越大,看到的细胞数目越少,放大倍数越小,看到的细胞数目越多,所以选放大倍数最小的组合。

【解答】(1)在如图1所示括号处写出显微镜的结构名称。由目镜、调节旋钮、物镜、载物台和反光镜组成。

(2)在载玻片上写一个“上”字,用显微镜观察时,看到的图象形状是,上下左右颠倒。

(3)如图2是小华用显微镜观察某生物装片时的视野,若要使视野中的物体移动到中间,应向右下方向移动装片。

(4)小华准备用显微镜观察细胞,现有显微镜的4个镜头,其中①号和②号为目镜(①号:10X;②号:20X),③号和④号为物镜(③号:15X;④号:25X),若要在视野中看到的细胞数量最多,应选择①号目镜和③号物镜;若要使看到的单个细胞最大,应选择②号目镜和④号物镜,此时放大的倍数是500倍。

故答案为:

(1)

(2)C;

(3)右下;

(4)①;③;②;④;500。

【点评】掌握显微镜的组成及成像特点,是解答本题的关键。

38.【分析】对比实验要注意的问题:1、每次只能改变一个因素;2、确保实验的公平,即除了改变的那个因素外,其他因素应该保持一样。

【解答】甲试管:将铁钉放入装有水的试管中,且有一半露出;

乙试管:将铁钉放入经煮沸过的水中,快速冷却,再在水面滴加一层植物油;

丙试管:将铁钉放入装有干燥剂的试管中,用橡皮塞塞紧。

请根据上面实验完成下列问题:

(1)本次实验所采用的实验方法是对比实验。

(2)乙试管在水面滴加一层植物油的目的是有效隔绝空气。

(3)丙试管加入干燥剂的目的是有效吸收水分。

(4)甲、丙两个试管实验对比,可研究铁生锈与水分是否有关。

(5)甲、乙、丙三个试管静置一段时间后,甲试管内铁钉生锈最严重,乙、丙两个试管内铁钉则基本没生锈。这些实验现象说明铁生锈跟空气和水有密切关系。

故答案为:

(1)对比实验;

(2)有效隔绝空气;

(3)有效吸收水分;

(4)水分;

(5)甲;乙;丙;空气;水。

【点评】掌握铁生锈的原因及对比实验中变量的控制,是解答本题的关键。

同课章节目录