部编版八年级下册语文同步训练:1《社戏》(含答案)

文档属性

| 名称 | 部编版八年级下册语文同步训练:1《社戏》(含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 17.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-05-04 14:16:09 | ||

图片预览

文档简介

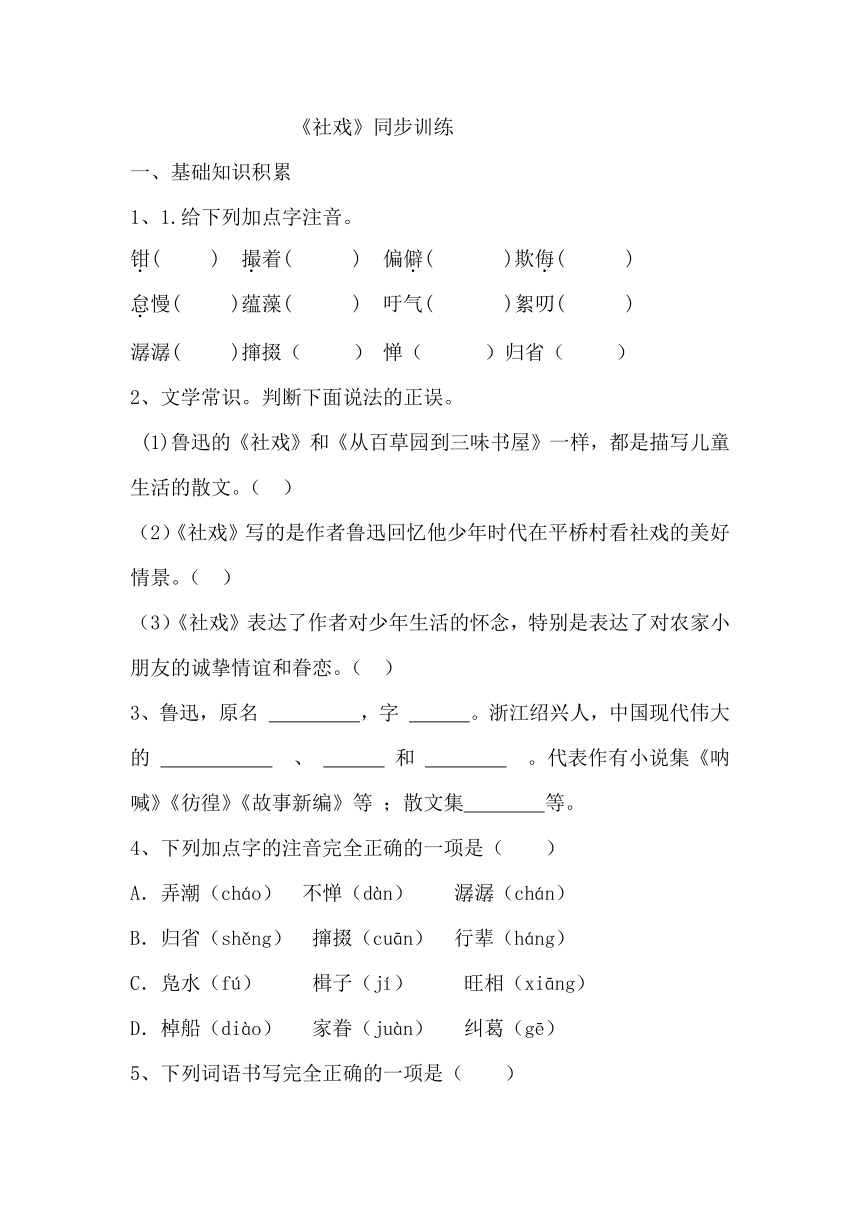

《社戏》同步训练

一、基础知识积累

1、1.给下列加点字注音。

钳( ) 撮着( ) 偏僻( )欺侮( )

怠慢( )蕴藻( ) 吁气( )絮叨( )

潺潺( )撺掇( ) 惮( )归省( )

2、文学常识。判断下面说法的正误。

(1)鲁迅的《社戏》和《从百草园到三味书屋》一样,都是描写儿童生活的散文。( )

(2)《社戏》写的是作者鲁迅回忆他少年时代在平桥村看社戏的美好情景。( )

(3)《社戏》表达了作者对少年生活的怀念,特别是表达了对农家小朋友的诚挚情谊和眷恋。( )

3、鲁迅,原名 ,字 。浙江绍兴人,中国现代伟大的 、 和 。代表作有小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》等 ;散文集 等。

4、下列加点字的注音完全正确的一项是( )

A.弄潮(cháo) 不惮(dàn) 潺潺(chán)

B.归省(shěng) 撺掇(cuān) 行辈(háng)

C.凫水(fú) 楫子(jí) 旺相(xiāng)

D.棹船(diào) 家眷(juàn) 纠葛(gē)

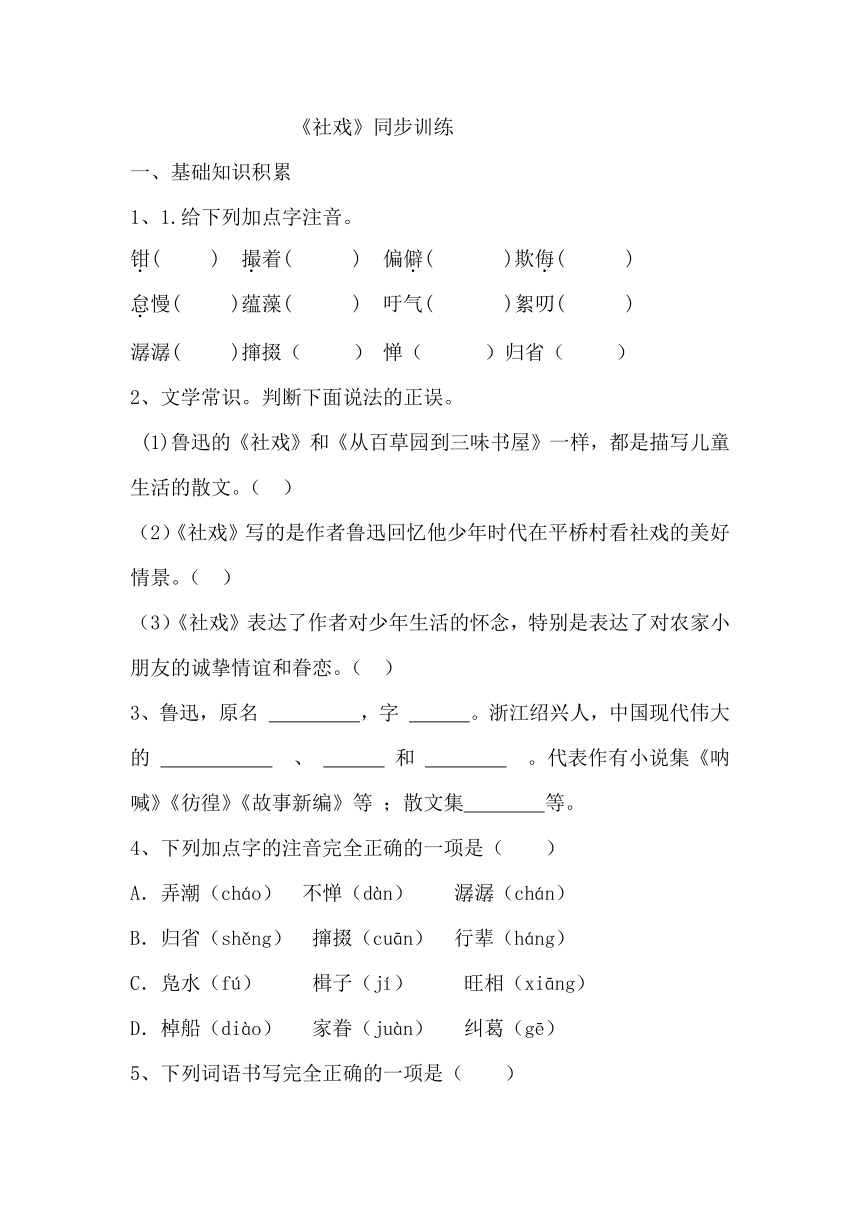

5、下列词语书写完全正确的一项是( )

A.好歹 皎洁 诚肯 弄潮

B.踊跃 驳回 希奇 偏僻

C.家眷 礼数 聚拢 怠慢

D.乌蓬 吩咐 屹立 欺侮

6、依次填入下面横线处最恰当的一组词语是( )

我们年纪都相仿,_______论起行辈来,_______至少是叔子,有几个还是太公,他们合村都同姓,_______是本家。_______我们是朋友,_______偶尔吵闹起来,打了太公,一村的老老少少,也决没有一个会想出“犯上”这两个字来,______他们也百分之九十九不识字。

A.可……却……由于……因为……如果……而

B.可……但……因为……由于……因此……而

C.但……却……由于……然而……即使……可

D.但……却……因为……然而……即使……而

7、下列句中标点符号使用有误的一项是( )

A.六一公公看见我,便停了楫,笑道,“请客?——这是应该的。”于是对我说。“迅哥儿,昨天的戏可好么?”

B.宋人称:“柳郎中词,只合十七八女郎,执红牙板,歌‘杨柳岸晓风残月’。学士词,须关西大汉,铜琵琶,铁绰板,唱‘大江东去’。”

C.鲁迅先生的“其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路”这句格言,流传到今天至少有一百年了。

D.近来,共享经济的概念大热,单车、汽车、充电宝等都打着共享的旗号在运营。共享设施如何配置?执法部门又该如何管理呢?

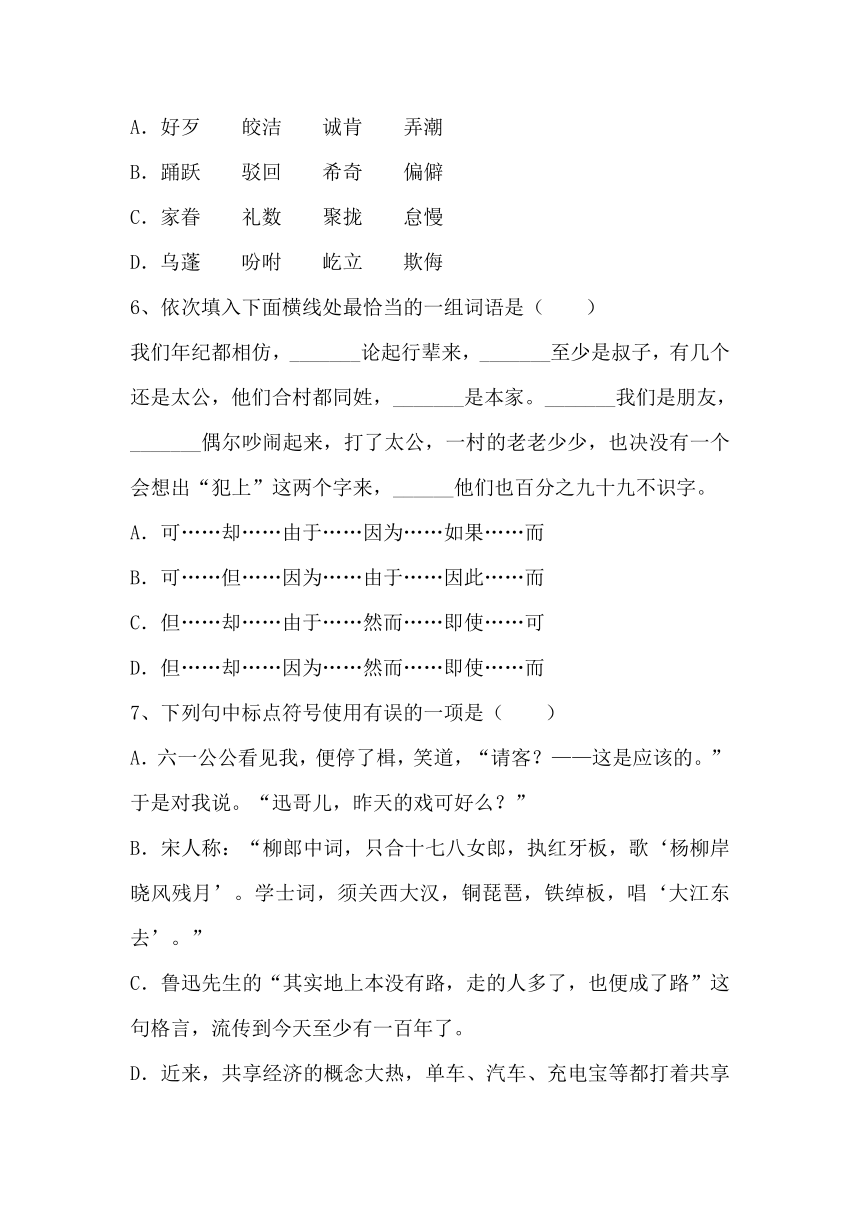

8、下列句子不是比喻句的一项是( )

A.淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了。

B.那航船,就像一条大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿。

C.他们换了四回手,渐望见依稀的赵庄,而且似乎听到歌吹了。

D.回望戏台在灯火光中,却又如初来未到时候一般,又漂渺得像一座仙山楼阁,满被红霞罩着了。

9、下面这段文字中的三句话各有一处语病,请找出来并修改。

①民俗是在长期的劳动生活中逐渐发生的。②它是人类文明的一个重要组成部分之一。③通过学习本单元的《社戏》等文章,使我们了解了祖国丰富的民俗文化。

二、文本理解

1、请根据文章顺序排列下面事件的先后,并作详、略归类。

①六一公公送豆给“我”。②.看社戏后归航偷豆。③.夜航赴赵庄看戏。④.钓虾放牛的乡间生活。⑤看戏前的波折。⑥.随母亲归省小住平桥村。⑦.和伙伴们在赵庄看社戏。

顺序: 详写: 略写:

2、下面句子的空白处依次应填入的词语是( )

那声音大概是横笛,________,________,使我的心也________,然而又________起来,觉得要和他________在含着豆麦蕴藻之香的夜气里。

A.悠扬 宛转 愉快 自失 消失 B.宛转 悠扬 沉静 自失 弥散

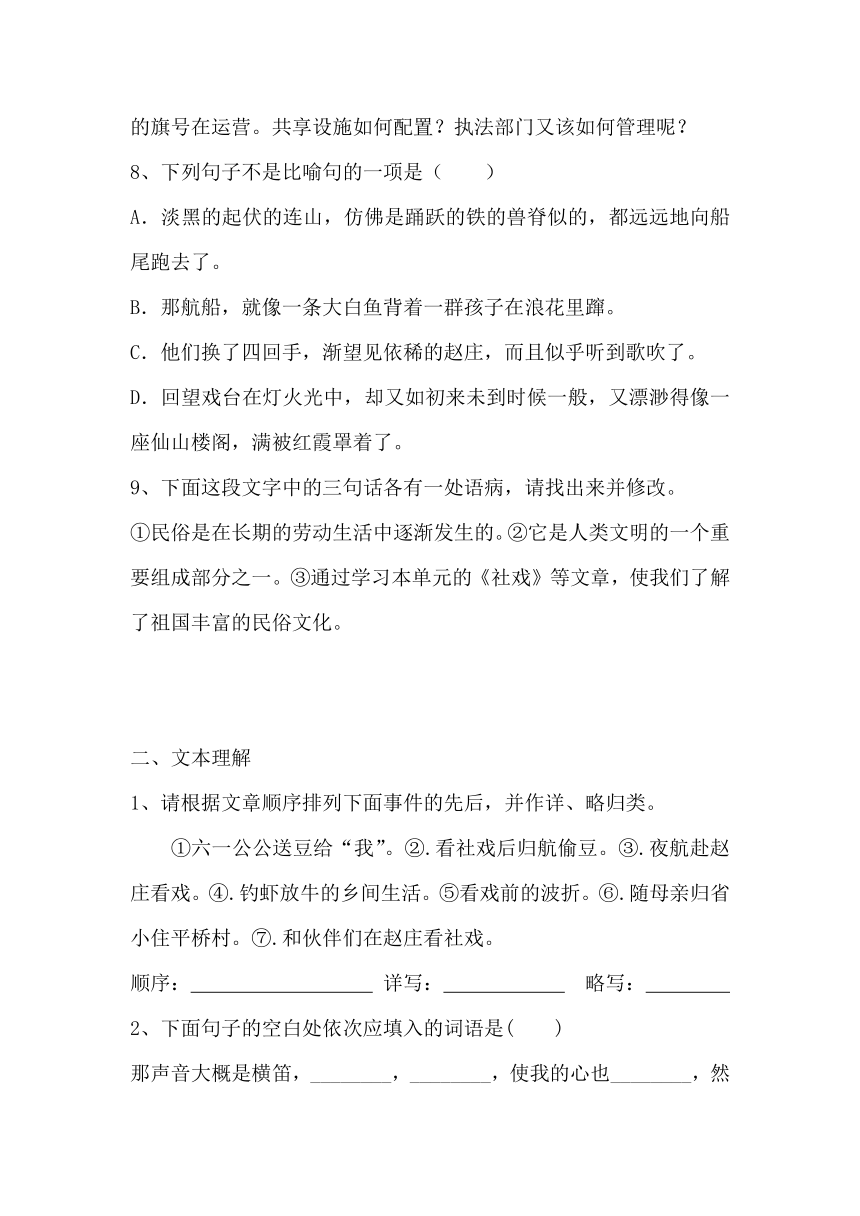

3.作者为什么说平桥村“在我是乐土”?

4.双喜和六一公公分别是一个怎样的形象?

5.试举例说说本文景物描写有什么特色?

6.你怎样理解课文的结尾?

7.你怎样看待文中“偷豆”这一 情节安排?

8.从小说《社戏》中,你能看出作者对故乡有怎样的情感吗?

三、阅读。

阅读下面文段,回答问题。

甲:两岸的豆麦和河底的水草所发散出来的清香,夹杂在水气中扑面的吹来;月色便朦胧在这水气里。淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了,但我却还以为船慢。他们换了四回手,渐望见依稀的赵庄,而且似乎听到歌吹了,还有几点火,料想便是戏台,但或者也许是渔火。

乙:不多久,松柏林早在船后了,船行也并不慢,但周围的黑暗只是浓,可知已经到了深夜。他们一面议论着戏子,或骂,或笑,一面加紧的摇船。这一次船头的激水声更响亮了,那航船,就像一条大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿,连夜渔的几个老渔父,也停了艇子看着喝彩起来。

1.注音:蹿 ( ) 老渔父 ( )

2.释词:①依稀: ②夜渔:

3.你怎样理解甲段中“朦胧”和“踊跃”这两个词语?

4.“淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了”这句话用了什么修辞手法?什么描写方法?这样写的好处是什么呢?

5.甲、乙两段景物描写的内容各是什么?

6.甲、乙两段都写了船速之快,哪一处是正面描写?哪一处是侧面描写?请找出有关语句并抄写下来。

正面描写:

侧面描写:

7.这两段景物描写都调动了人体的感觉器官,请分别找出来,再说说这样写的好处。

视觉:

听觉;

嗅觉:

触觉:

好处:

答案:

一、1、略2、( 1) X( 2) X( 3 )V周树人,豫才,无产阶级文学家、思想家和革命家。《朝花夕拾》

4.【解析】A B项,“省”应读“xǐnɡ”;C项,“相”应读“xiànɡ”;D项,“棹”应读“zhào”,“葛”应读“ɡé”。

5.C(A项中 “肯”应为“恳”;B项中“希”应为“稀”;D项“蓬”应为“篷”。)

6.D

7.A(A项,“说”在中间,前后都是一个人说的话,“说”后面应为逗号。)

8.【解析】C “似乎听到歌吹”是一种心理感受,不是比喻。

9.①句:将“发生”改为“形成(产生)”。②句:删去“之一”。③句:删去“通过”或“使”。

二、1、略2.B 3.“我”在这里是公共的客,可以得到优待;可以免念《诗经》之类难念的书;可钓虾、放牛,体验到许多乡间生活的乐趣。

4.双喜:聪明、热情、机灵、能干、善于为他人着想。六一公公:热情、淳朴、好客、珍爱自己的劳动成果。

5.文中夏夜行船和月夜归航两幅画图描写得极为优美,作者从色彩、气味、声响等方面入手,采用比喻、拟人等修辞手法,文字情景交融,充满水乡特色。

6.其实那夜的戏,看得叫人“打呵欠”“破口喃喃的骂”,那夜的豆,第二天吃起来也实在平常。所谓“那夜似的好豆”“那夜似的好戏”,代表了作者对天真烂漫自由有趣的童年美好的回忆,充满一种浪漫的理想色彩,表现对人生理想境界的渴望和追求。

7. 开放题,言之有理即可。如:“偷”反映了小伙伴们的诚恳待客的热情;“偷”显示了小伙伴们纯洁无私的心;“偷”反映了小伙伴们周到细致,天真纯朴的天性。

8. 开放题,言之有理即可。如,鲁迅对故乡,有一种割舍不断的复杂情感。鲁迅对既往的少年时代念念不忘,对现实的都市生活耿耿于怀。他留恋儿时看社戏的欣喜和诗意,字里行间流露了对家乡的赞美和挚爱之情,更渗透着一个都市人绵绵不尽的乡愁。

三、1.cuān fǔ 2.隐隐约约 夜间捕鱼 3.“朦胧”原为形容词,在句中作动词用,意为“变得朦胧了”。“踊跃”原为动词,在句中作形容词,修饰“山”连绵起伏的形状。 4.比喻、拟人;景物描写;以动衬静,衬托“我”看戏心情的急切。 5.夜航看戏 , 戏后归航 6.正面:“淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了”;侧面:“连夜渔的几个老渔父,也停了艇子看着喝彩起来。” 7.嗅觉、视觉、听觉、感觉等,将景物描写得栩栩如生,让读者有身临其境之感。

一、基础知识积累

1、1.给下列加点字注音。

钳( ) 撮着( ) 偏僻( )欺侮( )

怠慢( )蕴藻( ) 吁气( )絮叨( )

潺潺( )撺掇( ) 惮( )归省( )

2、文学常识。判断下面说法的正误。

(1)鲁迅的《社戏》和《从百草园到三味书屋》一样,都是描写儿童生活的散文。( )

(2)《社戏》写的是作者鲁迅回忆他少年时代在平桥村看社戏的美好情景。( )

(3)《社戏》表达了作者对少年生活的怀念,特别是表达了对农家小朋友的诚挚情谊和眷恋。( )

3、鲁迅,原名 ,字 。浙江绍兴人,中国现代伟大的 、 和 。代表作有小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》等 ;散文集 等。

4、下列加点字的注音完全正确的一项是( )

A.弄潮(cháo) 不惮(dàn) 潺潺(chán)

B.归省(shěng) 撺掇(cuān) 行辈(háng)

C.凫水(fú) 楫子(jí) 旺相(xiāng)

D.棹船(diào) 家眷(juàn) 纠葛(gē)

5、下列词语书写完全正确的一项是( )

A.好歹 皎洁 诚肯 弄潮

B.踊跃 驳回 希奇 偏僻

C.家眷 礼数 聚拢 怠慢

D.乌蓬 吩咐 屹立 欺侮

6、依次填入下面横线处最恰当的一组词语是( )

我们年纪都相仿,_______论起行辈来,_______至少是叔子,有几个还是太公,他们合村都同姓,_______是本家。_______我们是朋友,_______偶尔吵闹起来,打了太公,一村的老老少少,也决没有一个会想出“犯上”这两个字来,______他们也百分之九十九不识字。

A.可……却……由于……因为……如果……而

B.可……但……因为……由于……因此……而

C.但……却……由于……然而……即使……可

D.但……却……因为……然而……即使……而

7、下列句中标点符号使用有误的一项是( )

A.六一公公看见我,便停了楫,笑道,“请客?——这是应该的。”于是对我说。“迅哥儿,昨天的戏可好么?”

B.宋人称:“柳郎中词,只合十七八女郎,执红牙板,歌‘杨柳岸晓风残月’。学士词,须关西大汉,铜琵琶,铁绰板,唱‘大江东去’。”

C.鲁迅先生的“其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路”这句格言,流传到今天至少有一百年了。

D.近来,共享经济的概念大热,单车、汽车、充电宝等都打着共享的旗号在运营。共享设施如何配置?执法部门又该如何管理呢?

8、下列句子不是比喻句的一项是( )

A.淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了。

B.那航船,就像一条大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿。

C.他们换了四回手,渐望见依稀的赵庄,而且似乎听到歌吹了。

D.回望戏台在灯火光中,却又如初来未到时候一般,又漂渺得像一座仙山楼阁,满被红霞罩着了。

9、下面这段文字中的三句话各有一处语病,请找出来并修改。

①民俗是在长期的劳动生活中逐渐发生的。②它是人类文明的一个重要组成部分之一。③通过学习本单元的《社戏》等文章,使我们了解了祖国丰富的民俗文化。

二、文本理解

1、请根据文章顺序排列下面事件的先后,并作详、略归类。

①六一公公送豆给“我”。②.看社戏后归航偷豆。③.夜航赴赵庄看戏。④.钓虾放牛的乡间生活。⑤看戏前的波折。⑥.随母亲归省小住平桥村。⑦.和伙伴们在赵庄看社戏。

顺序: 详写: 略写:

2、下面句子的空白处依次应填入的词语是( )

那声音大概是横笛,________,________,使我的心也________,然而又________起来,觉得要和他________在含着豆麦蕴藻之香的夜气里。

A.悠扬 宛转 愉快 自失 消失 B.宛转 悠扬 沉静 自失 弥散

3.作者为什么说平桥村“在我是乐土”?

4.双喜和六一公公分别是一个怎样的形象?

5.试举例说说本文景物描写有什么特色?

6.你怎样理解课文的结尾?

7.你怎样看待文中“偷豆”这一 情节安排?

8.从小说《社戏》中,你能看出作者对故乡有怎样的情感吗?

三、阅读。

阅读下面文段,回答问题。

甲:两岸的豆麦和河底的水草所发散出来的清香,夹杂在水气中扑面的吹来;月色便朦胧在这水气里。淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了,但我却还以为船慢。他们换了四回手,渐望见依稀的赵庄,而且似乎听到歌吹了,还有几点火,料想便是戏台,但或者也许是渔火。

乙:不多久,松柏林早在船后了,船行也并不慢,但周围的黑暗只是浓,可知已经到了深夜。他们一面议论着戏子,或骂,或笑,一面加紧的摇船。这一次船头的激水声更响亮了,那航船,就像一条大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿,连夜渔的几个老渔父,也停了艇子看着喝彩起来。

1.注音:蹿 ( ) 老渔父 ( )

2.释词:①依稀: ②夜渔:

3.你怎样理解甲段中“朦胧”和“踊跃”这两个词语?

4.“淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了”这句话用了什么修辞手法?什么描写方法?这样写的好处是什么呢?

5.甲、乙两段景物描写的内容各是什么?

6.甲、乙两段都写了船速之快,哪一处是正面描写?哪一处是侧面描写?请找出有关语句并抄写下来。

正面描写:

侧面描写:

7.这两段景物描写都调动了人体的感觉器官,请分别找出来,再说说这样写的好处。

视觉:

听觉;

嗅觉:

触觉:

好处:

答案:

一、1、略2、( 1) X( 2) X( 3 )V周树人,豫才,无产阶级文学家、思想家和革命家。《朝花夕拾》

4.【解析】A B项,“省”应读“xǐnɡ”;C项,“相”应读“xiànɡ”;D项,“棹”应读“zhào”,“葛”应读“ɡé”。

5.C(A项中 “肯”应为“恳”;B项中“希”应为“稀”;D项“蓬”应为“篷”。)

6.D

7.A(A项,“说”在中间,前后都是一个人说的话,“说”后面应为逗号。)

8.【解析】C “似乎听到歌吹”是一种心理感受,不是比喻。

9.①句:将“发生”改为“形成(产生)”。②句:删去“之一”。③句:删去“通过”或“使”。

二、1、略2.B 3.“我”在这里是公共的客,可以得到优待;可以免念《诗经》之类难念的书;可钓虾、放牛,体验到许多乡间生活的乐趣。

4.双喜:聪明、热情、机灵、能干、善于为他人着想。六一公公:热情、淳朴、好客、珍爱自己的劳动成果。

5.文中夏夜行船和月夜归航两幅画图描写得极为优美,作者从色彩、气味、声响等方面入手,采用比喻、拟人等修辞手法,文字情景交融,充满水乡特色。

6.其实那夜的戏,看得叫人“打呵欠”“破口喃喃的骂”,那夜的豆,第二天吃起来也实在平常。所谓“那夜似的好豆”“那夜似的好戏”,代表了作者对天真烂漫自由有趣的童年美好的回忆,充满一种浪漫的理想色彩,表现对人生理想境界的渴望和追求。

7. 开放题,言之有理即可。如:“偷”反映了小伙伴们的诚恳待客的热情;“偷”显示了小伙伴们纯洁无私的心;“偷”反映了小伙伴们周到细致,天真纯朴的天性。

8. 开放题,言之有理即可。如,鲁迅对故乡,有一种割舍不断的复杂情感。鲁迅对既往的少年时代念念不忘,对现实的都市生活耿耿于怀。他留恋儿时看社戏的欣喜和诗意,字里行间流露了对家乡的赞美和挚爱之情,更渗透着一个都市人绵绵不尽的乡愁。

三、1.cuān fǔ 2.隐隐约约 夜间捕鱼 3.“朦胧”原为形容词,在句中作动词用,意为“变得朦胧了”。“踊跃”原为动词,在句中作形容词,修饰“山”连绵起伏的形状。 4.比喻、拟人;景物描写;以动衬静,衬托“我”看戏心情的急切。 5.夜航看戏 , 戏后归航 6.正面:“淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了”;侧面:“连夜渔的几个老渔父,也停了艇子看着喝彩起来。” 7.嗅觉、视觉、听觉、感觉等,将景物描写得栩栩如生,让读者有身临其境之感。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读