五年级下册语文课件 - 《15.自相矛盾》 人教部编版(共25张幻灯片)

文档属性

| 名称 | 五年级下册语文课件 - 《15.自相矛盾》 人教部编版(共25张幻灯片) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-05-03 12:57:29 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

教学课件

自相矛盾

人教部编版 小学语文 五年级下册

新课导入 —— 看图猜猜猜

看下面所示的图,你你能猜出图片代表的成语和背后的寓言故事么?大胆试一试吧!

掩耳盗铃

守株待兔

刻舟求剑

新课导入 —— 看图猜猜猜

除了上述三个成语的寓言故事,你还知道哪些寓言故事呢?今天我们就来学习一篇新的寓言小故事吧!

整体感知—— 学习目标

1.自主学习生字词,理解字义,理解词语。

2. 正确、流利、有感情地朗读课文,背诵课文。

3.理解课文内容,理清故事的起因、发展、高潮和结局,了解人物的思维过程。

4.能用自己的话讲述这个故事。

整体感知—作家作品

韩非,先秦时期韩国公子,是我国先秦时期著名政治理论家,卓越的唯物主义哲学家。又称“韩非子”。代表作品《韩非子》。

整体感知—作家作品

韩非的文章由后人收集整理编纂成《韩非子》,现存二十卷共计五十五篇,约十余万言。《韩非子》大部分为韩非自己的作品。韩非重点宣扬了韩非法、术、势相结合的法治理论,达到了先秦法家理论的最高峰,为秦统一六国提供了理论武器,同时,也为以后的封建君主专制制度提供了理论根据。

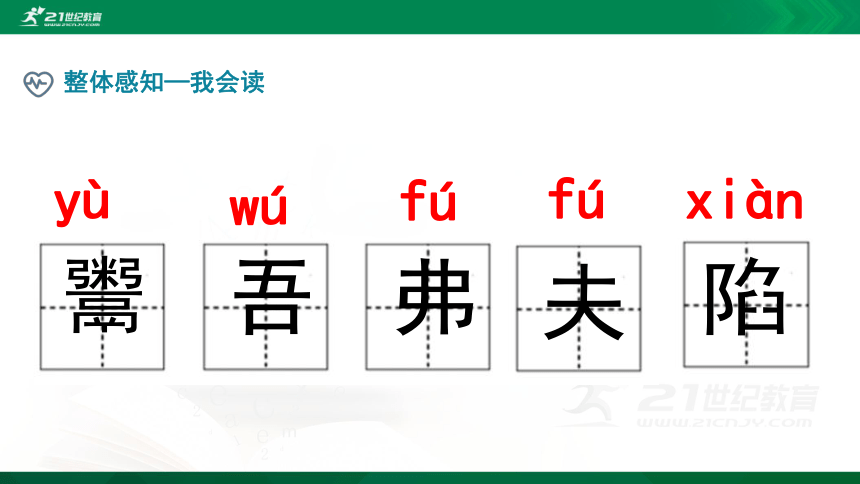

整体感知—我会读

鬻

吾

弗

夫

陷

wú

fú

fú

xiàn

yù

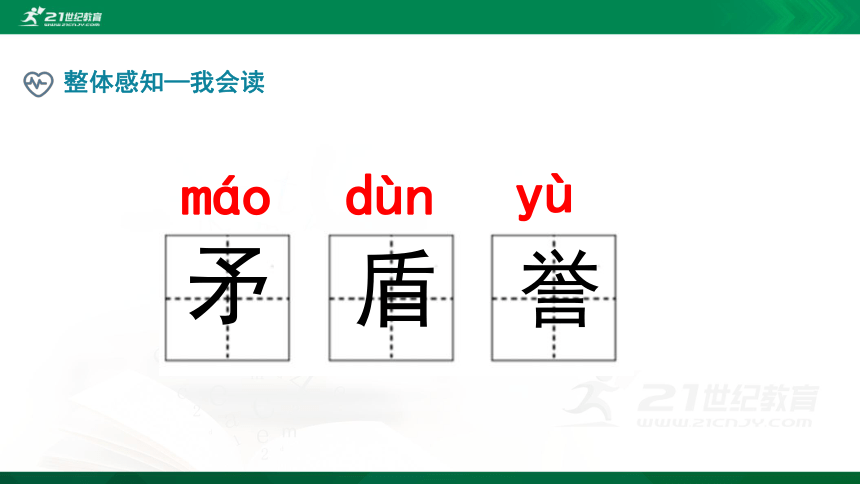

整体感知—我会读

矛

盾

誉

yù

máo

dùn

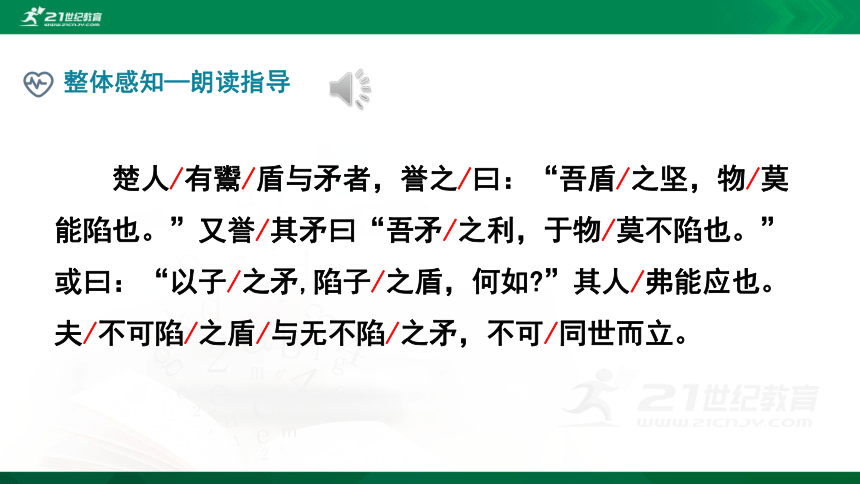

整体感知—朗读指导

楚人/有鬻/盾与矛者,誉之/曰:“吾盾/之坚,物/莫能陷也。”又誉/其矛曰“吾矛/之利,于物/莫不陷也。”或曰:“以子/之矛,陷子/之盾,何如?”其人/弗能应也。夫/不可陷/之盾/与无不陷/之矛,不可/同世而立。

深入探究

楚人有鬻盾与矛者,誉之曰:“吾盾之坚,莫能陷也。”又誉其矛曰:“吾矛之利,于物无不陷也。”

卖

……的人

夸赞,夸耀

坚固

刺破

锋利、锐利

楚国有个卖矛和盾的人,夸耀他的盾说:“我的盾坚固得什么东西都刺不破!”又夸耀他的矛说:“我的长矛锋利得什么东西都能刺破。”

深入探究

或曰:“以子之矛,陷子之盾,何如?”其人弗能应也。

有的人

用

怎么样

不

有人说:“用您的长矛刺您的盾牌,会怎么样呢?”那个人答不上来了。

深入探究

夫不可陷之盾与无不陷之矛,不可同世而立。

放在句首,表示将发表议论。

存在

穿不透的盾牌和什么都能穿透的长矛,是不可能同时存在的。

深入探究

想一想,文中的人物思维过程是怎样的?

吾盾之坚,物莫能陷也。

吾矛之利,于物无不陷也。

绝对的夸大

深入探究

想一想,文中的人物思维过程是怎样的?

以子之矛,陷子之盾,何如?

自相矛盾

深入探究

在大家的追问中,那个楚国人只能——“弗能应也”是什么意思?为什么?

无法回答质疑

因为他的话前后矛盾。

深入探究

想一想,卖矛和盾的人这样说会有什么后果?

卖不出去东西

深入探究

你如何理解最后一句话“夫不可陷之盾与无不陷之矛,不可同世而立”?

表议论的句子,揭示文章的寓意,点明楚国人自夸海口将自己陷入自相矛盾、尴尬的境地。

深入探究

这则寓言告诉了我们一个什么道理?

说话办事必须实事求是,前后一致。

深入探究

试着用你的话讲一讲这个小故事吧?

楚国有一个卖矛与盾的人,他先夸他的盾牌非常坚固,什么也戳不破;又夸矛非常锋利,什么都能戳破。旁人问他:拿你的矛戳你的盾会怎么样?那个人被问得哑口无言。什么矛都无法穿破的盾与什么盾都能穿破的矛,是不能同时出现在一起。

课文通过讲述卖矛和盾的人,夸赞自己的矛和盾,使自己说的话前后抵触,相互矛盾。这个故事告诉我们说话做事要前后一致,实事求是,不能自相矛盾。

课堂小结

拓展延伸——寓言故事知多少

对牛弹琴

汉·牟融《理惑论》:“公明仪为牛弹清角之操,伏食如枚。非牛不闻,不合其耳矣。”

说明:办任何事情,都必须看对象,因人制宜,因事制宜。后人用“对牛弹琴”这个成语,比喻向不懂道理的外行人讲高深道理是徒劳的。

拓展延伸——寓言故事知多少

望梅止渴

魏武帝(曹操)行军途中,找不到水源,士兵们都非常口渴,于是他传令道:“前边有一片梅子林,结了很多果子,梅子酸甜可以解渴。”士兵听了后,嘴里的口水都流了出来,曹操利用这个办法促使部队尽快赶到了前方,找到了水源。比喻愿望无法实现,用空想安慰自己。出自《世说新语·假谲》。

板书设计

自相矛盾

起因:楚人有鬻盾与矛者,誉之曰:“吾盾之坚,物莫能陷也。” 又誉其矛曰“吾矛之利,于物莫不陷也。”

高潮:或曰:“以子之矛,陷子之盾,何如?”

结局:其人弗能应也。

道理:说话办事必须实事求是,前后一致。

布置作业

展开充分的想象,续写《自相矛盾》。

用下面的开头:

那个楚国人什么也没有卖出去,回到家后对家人里说……

谢

谢

观

看

教学课件

自相矛盾

人教部编版 小学语文 五年级下册

新课导入 —— 看图猜猜猜

看下面所示的图,你你能猜出图片代表的成语和背后的寓言故事么?大胆试一试吧!

掩耳盗铃

守株待兔

刻舟求剑

新课导入 —— 看图猜猜猜

除了上述三个成语的寓言故事,你还知道哪些寓言故事呢?今天我们就来学习一篇新的寓言小故事吧!

整体感知—— 学习目标

1.自主学习生字词,理解字义,理解词语。

2. 正确、流利、有感情地朗读课文,背诵课文。

3.理解课文内容,理清故事的起因、发展、高潮和结局,了解人物的思维过程。

4.能用自己的话讲述这个故事。

整体感知—作家作品

韩非,先秦时期韩国公子,是我国先秦时期著名政治理论家,卓越的唯物主义哲学家。又称“韩非子”。代表作品《韩非子》。

整体感知—作家作品

韩非的文章由后人收集整理编纂成《韩非子》,现存二十卷共计五十五篇,约十余万言。《韩非子》大部分为韩非自己的作品。韩非重点宣扬了韩非法、术、势相结合的法治理论,达到了先秦法家理论的最高峰,为秦统一六国提供了理论武器,同时,也为以后的封建君主专制制度提供了理论根据。

整体感知—我会读

鬻

吾

弗

夫

陷

wú

fú

fú

xiàn

yù

整体感知—我会读

矛

盾

誉

yù

máo

dùn

整体感知—朗读指导

楚人/有鬻/盾与矛者,誉之/曰:“吾盾/之坚,物/莫能陷也。”又誉/其矛曰“吾矛/之利,于物/莫不陷也。”或曰:“以子/之矛,陷子/之盾,何如?”其人/弗能应也。夫/不可陷/之盾/与无不陷/之矛,不可/同世而立。

深入探究

楚人有鬻盾与矛者,誉之曰:“吾盾之坚,莫能陷也。”又誉其矛曰:“吾矛之利,于物无不陷也。”

卖

……的人

夸赞,夸耀

坚固

刺破

锋利、锐利

楚国有个卖矛和盾的人,夸耀他的盾说:“我的盾坚固得什么东西都刺不破!”又夸耀他的矛说:“我的长矛锋利得什么东西都能刺破。”

深入探究

或曰:“以子之矛,陷子之盾,何如?”其人弗能应也。

有的人

用

怎么样

不

有人说:“用您的长矛刺您的盾牌,会怎么样呢?”那个人答不上来了。

深入探究

夫不可陷之盾与无不陷之矛,不可同世而立。

放在句首,表示将发表议论。

存在

穿不透的盾牌和什么都能穿透的长矛,是不可能同时存在的。

深入探究

想一想,文中的人物思维过程是怎样的?

吾盾之坚,物莫能陷也。

吾矛之利,于物无不陷也。

绝对的夸大

深入探究

想一想,文中的人物思维过程是怎样的?

以子之矛,陷子之盾,何如?

自相矛盾

深入探究

在大家的追问中,那个楚国人只能——“弗能应也”是什么意思?为什么?

无法回答质疑

因为他的话前后矛盾。

深入探究

想一想,卖矛和盾的人这样说会有什么后果?

卖不出去东西

深入探究

你如何理解最后一句话“夫不可陷之盾与无不陷之矛,不可同世而立”?

表议论的句子,揭示文章的寓意,点明楚国人自夸海口将自己陷入自相矛盾、尴尬的境地。

深入探究

这则寓言告诉了我们一个什么道理?

说话办事必须实事求是,前后一致。

深入探究

试着用你的话讲一讲这个小故事吧?

楚国有一个卖矛与盾的人,他先夸他的盾牌非常坚固,什么也戳不破;又夸矛非常锋利,什么都能戳破。旁人问他:拿你的矛戳你的盾会怎么样?那个人被问得哑口无言。什么矛都无法穿破的盾与什么盾都能穿破的矛,是不能同时出现在一起。

课文通过讲述卖矛和盾的人,夸赞自己的矛和盾,使自己说的话前后抵触,相互矛盾。这个故事告诉我们说话做事要前后一致,实事求是,不能自相矛盾。

课堂小结

拓展延伸——寓言故事知多少

对牛弹琴

汉·牟融《理惑论》:“公明仪为牛弹清角之操,伏食如枚。非牛不闻,不合其耳矣。”

说明:办任何事情,都必须看对象,因人制宜,因事制宜。后人用“对牛弹琴”这个成语,比喻向不懂道理的外行人讲高深道理是徒劳的。

拓展延伸——寓言故事知多少

望梅止渴

魏武帝(曹操)行军途中,找不到水源,士兵们都非常口渴,于是他传令道:“前边有一片梅子林,结了很多果子,梅子酸甜可以解渴。”士兵听了后,嘴里的口水都流了出来,曹操利用这个办法促使部队尽快赶到了前方,找到了水源。比喻愿望无法实现,用空想安慰自己。出自《世说新语·假谲》。

板书设计

自相矛盾

起因:楚人有鬻盾与矛者,誉之曰:“吾盾之坚,物莫能陷也。” 又誉其矛曰“吾矛之利,于物莫不陷也。”

高潮:或曰:“以子之矛,陷子之盾,何如?”

结局:其人弗能应也。

道理:说话办事必须实事求是,前后一致。

布置作业

展开充分的想象,续写《自相矛盾》。

用下面的开头:

那个楚国人什么也没有卖出去,回到家后对家人里说……

谢

谢

观

看

同课章节目录

- 第一单元

- 1 古诗三首

- 2 祖父的园子

- 3* 月是故乡明

- 4* 梅花魂

- 口语交际:走进他们的童年岁月

- 习作:那一刻,我长大了

- 语文园地

- 第二单元

- 5 草船借箭

- 6 景阳冈

- 7* 猴王出世

- 8* 红楼春趣

- 口语交际:怎么表演课本剧

- 习作:写读后感

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第三单元

- 第四单元

- 9 古诗三首

- 10 青山处处埋忠骨

- 11 军神

- 12* 清贫

- 习作:他____了

- 语文园地

- 第五单元

- 13 人物描写一组

- 14 刷子李

- 习作例文

- 习作:形形色色的人

- 第六单元

- 15 自相矛盾

- 16 田忌赛马

- 17 跳水

- 习作:神奇的探险之旅

- 语文园地

- 第七单元

- 18 威尼斯的小艇

- 19 牧场之国

- 20* 金字塔

- 口语交际:我是小小讲解员

- 习作:中国的世界文化遗产

- 语文园地

- 第八单元

- 21 杨氏之子

- 22 手指

- 23* 童年的发现

- 口语交际:我们都来讲笑话

- 习作:漫画的启示

- 语文园地