五年级下册语文课件 - 《10.青山处处埋忠骨》 人教部编版(共30张幻灯片)

文档属性

| 名称 | 五年级下册语文课件 - 《10.青山处处埋忠骨》 人教部编版(共30张幻灯片) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 10.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-05-04 11:16:59 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

教学课件

青山处处埋忠骨

人教部编版 小学语文 五年级下册

晓年

新课导入

1950年6月25日爆发了朝鲜战争,我国政府为了人民的安全作出抗美援朝的伟大决定,在这场战争中,我国人民志愿军付出了巨大的牺牲,无数志愿军战士永远地长眠在朝鲜那块土地上,其中,就有我国伟大领袖毛主席的长子——毛岸英。

新课导入

今天就让我们走近伟人的内心,感受毛主席的情感世界。

整体感知—— 学习目标

1.识读生字,朗读课文;

2.理解课文内容,感受毛泽东的博大胸怀;

3.学习体会描写人物的方法。

整体感知—— 我会读

彭

拟

谋

赴

踌

躇

黯

革

殊

péng nǐ móu fù shū

chóu chú àn gé

整体感知—— 我会写

彭

拟

谋

瑞

眷

赴

搞

殊

损

锻

尊

炼

签

革

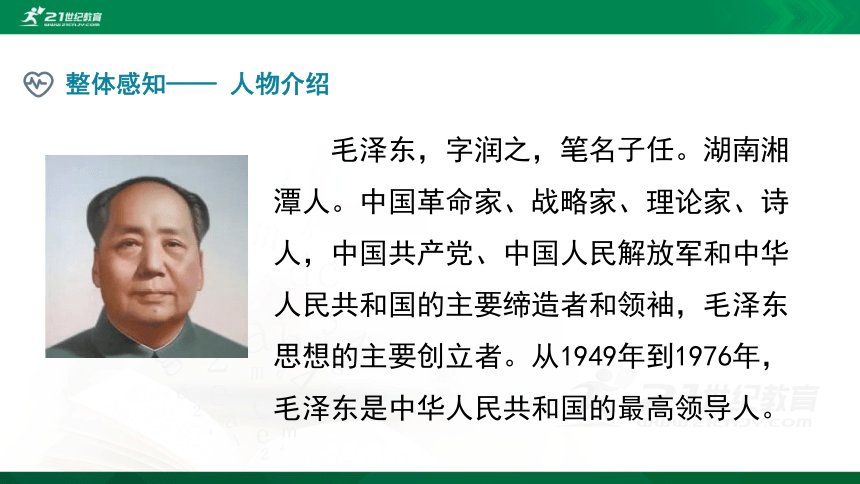

整体感知—— 人物介绍

毛泽东,字润之,笔名子任。湖南湘潭人。中国革命家、战略家、理论家、诗人,中国共产党、中国人民解放军和中华人民共和国的主要缔造者和领袖,毛泽东思想的主要创立者。从1949年到1976年,毛泽东是中华人民共和国的最高领导人。

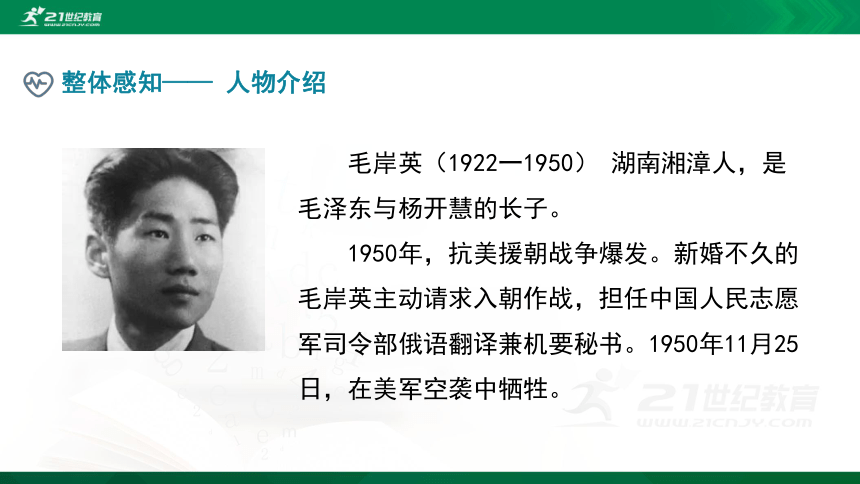

整体感知—— 人物介绍

毛岸英(1922一1950) 湖南湘漳人,是毛泽东与杨开慧的长子。

1950年,抗美援朝战争爆发。新婚不久的毛岸英主动请求入朝作战,担任中国人民志愿军司令部俄语翻译兼机要秘书。1950年11月25日,在美军空袭中牺牲。

整体感知—— 朗读课文,整体感知课文

朗读课文,掌握文章大意,完成以下任务:

1.文章主要讲了什么内容?围绕什么展开的?

2.课文可以分成几部分?怎样划分?

整体感知—— 朗读课文,整体感知课文

青山处处埋忠骨

第一部分

写毛泽东收到毛岸英在朝鲜战场上牺牲的电报后极度悲痛的心情

第二部分

写了毛泽东强忍悲痛,做出将岸英安葬在朝鲜的决定

深入探究——理解课文

找出描写毛泽东动作、语言、神态的语句,体会他的内心世界。

从见到这封电报起,毛主席整整一天没说一句话,只是一支接着一支地吸着烟。桌子上的饭菜已经热了几次。

深入探究——理解课文

这是对主席的动作描写,已经热了几次的饭菜,一支接着一支地吸着烟,虽然没有撕心裂肺的呼喊,没有泪流满面,可是痛苦已将他的心狠狠吞噬,他用无声的肢体语言传递着那份心似刀割般的痛,这深刻揭示了主席失去爱子后无比悲痛的心情。

深入探究——理解课文

“岸英!岸英!”毛主席用食指按着紧锁的眉头,情不自禁地喃喃着。

深入探究——理解课文

这是毛主席的语言和动作描写。“喃喃”这里指主席心里难受,不停地小声地自言自语。这个细节描写,真实地刻画了主席内心的极度悲痛,表达了主席对儿子的深切思念之情。

深入探究——理解课文

毛主席不由自主地站了起来,仰起头,望着天花板,强忍着心中的悲痛,目光中流露出无限的眷恋。

深入探究---理解课文

“强忍”的意思是强迫忍住。“眷恋”指主席对岸英的深切地留恋。

这是主席的动作和神态描写,岸英的遗体是运回祖国还是留在朝鲜?对主席来说诗歌非常艰难的抉择,“强忍”“眷恋”写出了主席两难选择时的矛盾和无限哀伤。

深入探究——理解课文

岸英奔赴朝鲜时,他因为工作繁忙,未能见上一面,谁知竟成了永别!“儿子活着不能相见,就让我见见遗骨吧!”毛主席想。然而,他很快打消了这种念头。他若有所思地说道:“哪个战士的血肉之躯不是父母所生?不能因为我是主席,就要搞特殊。不是有千千万万志愿军烈士安葬在朝鲜吗?岸英是我的儿子,也是朝鲜人民的儿子,就尊重朝鲜人民的意愿吧。”

深入探究---课文理解

这是毛主席的语言和心理描写。“就让我见见遗体吧!”这是父亲对儿子很自然的一种感情,父子情深在这简简单单的一句话中袒露无遗。想到还有很多的父母不能和在朝鲜战场上牺牲的孩子相见,于是他做出了将儿子葬于朝鲜的艰难、痛苦的决定,这是伟大父爱的延续,是一位国家领袖从大局考虑问题的理智,是伟人的宽阔胸怀和国际主义精神的见证。

深入探究---课文理解

秘书将电报记录稿交给毛主席签字的一瞬间,毛主席下意识地踌躇了一会儿,那神情分明在说,难道岸英真的回不来了?父子真的不能相见了?毛主席黯然的目光转向窗外,右手指指写字台,示意秘书将电报记录放在上面。

深入探究---课文理解

这是毛主席的神态和动作描写。毛泽东收到了两封意愿截然不同的电报,经过痛苦的抉择,主席决定尊重朝鲜人民的意愿。“黯然”是本文指心里不舒服,情绪低落的样子,想到无法再见儿子最后一面,又怎能不黯然神伤?“黯然的目光”,这是经历过悲痛后的神情,“转向窗外”、“指指写字台”、“示意”,这一连串的动作一方面表现他此时仍然沉浸在对爱子的无限思念中,内心无比悲痛;另一方面表现毛泽东不愿让自己的悲痛“感染”身边的同志,

深入探究---课文理解

故意支开了秘书。“踌躇”是指犹豫不决,拿不定主意。他犹豫不决,因为一签字就意味着父子将永远无法相见,真是落笔千钧啊!这一处细节描写进一步表现出毛泽东是伟人,也是凡人。

深入探究---课文理解

青山处处埋忠骨,何须马革裹尸还。

“马革裹尸”出自《后汉书.马援传》,东汉名将马援曾说“男儿要当死于边野,以马革裹尸还葬耳。”清代龚自珍将前人的意思推进了一层,因而有了《已亥杂诗之一》中的“青山处处埋忠骨,何须马革裹尸还”的名句。“忠骨”指忠臣的遗骸,在这里指毛岸英烈士的遗体。“何须”指为什么要,含有“用不着,不用”的意思。“马革裹尸”就是用战马的皮把尸体包裹起来。这句话的意思是革命者既然把整个身心都献给了祖国,至于死后是否要把尸体运回家乡安葬,那倒无需考虑,即使长眠于异国的土地上又有何妨。

深入探究---课文理解

青山处处埋忠骨,何须马革裹尸还。

这里既是对毛岸英烈士的高度评价,又表明了毛主席对儿子遗体安葬问题的态度,即尊重朝鲜人民的意愿,将儿子葬于朝鲜,充分显示了他无产阶级革命家的博大胸襟。

深入探究---主题归纳

本文主要写了毛泽东的爱子毛岸英在抗美援朝的战场上壮烈牺牲,毛泽东惊悉这个噩耗后极度痛苦的心情和对岸英遗体是否归葬的抉择过程,表现了毛泽东常人的情感、超人的胸怀。

课堂小结

通过学习课文,我们体会到毛泽东的伟大胸怀,我们要珍惜现在的和平生活,好好学习,天天向上。

拓展延伸---抗美援朝

抗美援朝,又称抗美援朝运动或抗美援朝战争,是20世纪50年代初爆发的朝鲜战争的一部分,仅指中国人民志愿军参战的阶段,也包括中国人民支援朝鲜人民抗击美国侵略的群众性运动。

1950年7月10日,“中国人民反对美国侵略台湾朝鲜运动委员会”成立,抗美援朝运动自此开始。10月,中国人民志愿军赴朝作战,拉开了抗美援朝战争的序幕。在抗美援朝战争中,志愿军得到了解放军全军和中国全国人民的全力支持,得到了以苏联为首的社

拓展延伸---抗美援朝

会主义阵营的配合。1953年7月,双方签订《朝鲜停战协定》,从此抗美援朝胜利结束。1958年,志愿军全部撤回中国。10月25日为抗美援朝纪念日。

青山处处埋忠骨

板书设计

接到电报

艰难抉择

忍痛批示

常人情感

伟人胸怀

布置作业

课下收集毛泽东的诗,和同学们交流一下吧!

谢

谢

观

看

教学课件

青山处处埋忠骨

人教部编版 小学语文 五年级下册

晓年

新课导入

1950年6月25日爆发了朝鲜战争,我国政府为了人民的安全作出抗美援朝的伟大决定,在这场战争中,我国人民志愿军付出了巨大的牺牲,无数志愿军战士永远地长眠在朝鲜那块土地上,其中,就有我国伟大领袖毛主席的长子——毛岸英。

新课导入

今天就让我们走近伟人的内心,感受毛主席的情感世界。

整体感知—— 学习目标

1.识读生字,朗读课文;

2.理解课文内容,感受毛泽东的博大胸怀;

3.学习体会描写人物的方法。

整体感知—— 我会读

彭

拟

谋

赴

踌

躇

黯

革

殊

péng nǐ móu fù shū

chóu chú àn gé

整体感知—— 我会写

彭

拟

谋

瑞

眷

赴

搞

殊

损

锻

尊

炼

签

革

整体感知—— 人物介绍

毛泽东,字润之,笔名子任。湖南湘潭人。中国革命家、战略家、理论家、诗人,中国共产党、中国人民解放军和中华人民共和国的主要缔造者和领袖,毛泽东思想的主要创立者。从1949年到1976年,毛泽东是中华人民共和国的最高领导人。

整体感知—— 人物介绍

毛岸英(1922一1950) 湖南湘漳人,是毛泽东与杨开慧的长子。

1950年,抗美援朝战争爆发。新婚不久的毛岸英主动请求入朝作战,担任中国人民志愿军司令部俄语翻译兼机要秘书。1950年11月25日,在美军空袭中牺牲。

整体感知—— 朗读课文,整体感知课文

朗读课文,掌握文章大意,完成以下任务:

1.文章主要讲了什么内容?围绕什么展开的?

2.课文可以分成几部分?怎样划分?

整体感知—— 朗读课文,整体感知课文

青山处处埋忠骨

第一部分

写毛泽东收到毛岸英在朝鲜战场上牺牲的电报后极度悲痛的心情

第二部分

写了毛泽东强忍悲痛,做出将岸英安葬在朝鲜的决定

深入探究——理解课文

找出描写毛泽东动作、语言、神态的语句,体会他的内心世界。

从见到这封电报起,毛主席整整一天没说一句话,只是一支接着一支地吸着烟。桌子上的饭菜已经热了几次。

深入探究——理解课文

这是对主席的动作描写,已经热了几次的饭菜,一支接着一支地吸着烟,虽然没有撕心裂肺的呼喊,没有泪流满面,可是痛苦已将他的心狠狠吞噬,他用无声的肢体语言传递着那份心似刀割般的痛,这深刻揭示了主席失去爱子后无比悲痛的心情。

深入探究——理解课文

“岸英!岸英!”毛主席用食指按着紧锁的眉头,情不自禁地喃喃着。

深入探究——理解课文

这是毛主席的语言和动作描写。“喃喃”这里指主席心里难受,不停地小声地自言自语。这个细节描写,真实地刻画了主席内心的极度悲痛,表达了主席对儿子的深切思念之情。

深入探究——理解课文

毛主席不由自主地站了起来,仰起头,望着天花板,强忍着心中的悲痛,目光中流露出无限的眷恋。

深入探究---理解课文

“强忍”的意思是强迫忍住。“眷恋”指主席对岸英的深切地留恋。

这是主席的动作和神态描写,岸英的遗体是运回祖国还是留在朝鲜?对主席来说诗歌非常艰难的抉择,“强忍”“眷恋”写出了主席两难选择时的矛盾和无限哀伤。

深入探究——理解课文

岸英奔赴朝鲜时,他因为工作繁忙,未能见上一面,谁知竟成了永别!“儿子活着不能相见,就让我见见遗骨吧!”毛主席想。然而,他很快打消了这种念头。他若有所思地说道:“哪个战士的血肉之躯不是父母所生?不能因为我是主席,就要搞特殊。不是有千千万万志愿军烈士安葬在朝鲜吗?岸英是我的儿子,也是朝鲜人民的儿子,就尊重朝鲜人民的意愿吧。”

深入探究---课文理解

这是毛主席的语言和心理描写。“就让我见见遗体吧!”这是父亲对儿子很自然的一种感情,父子情深在这简简单单的一句话中袒露无遗。想到还有很多的父母不能和在朝鲜战场上牺牲的孩子相见,于是他做出了将儿子葬于朝鲜的艰难、痛苦的决定,这是伟大父爱的延续,是一位国家领袖从大局考虑问题的理智,是伟人的宽阔胸怀和国际主义精神的见证。

深入探究---课文理解

秘书将电报记录稿交给毛主席签字的一瞬间,毛主席下意识地踌躇了一会儿,那神情分明在说,难道岸英真的回不来了?父子真的不能相见了?毛主席黯然的目光转向窗外,右手指指写字台,示意秘书将电报记录放在上面。

深入探究---课文理解

这是毛主席的神态和动作描写。毛泽东收到了两封意愿截然不同的电报,经过痛苦的抉择,主席决定尊重朝鲜人民的意愿。“黯然”是本文指心里不舒服,情绪低落的样子,想到无法再见儿子最后一面,又怎能不黯然神伤?“黯然的目光”,这是经历过悲痛后的神情,“转向窗外”、“指指写字台”、“示意”,这一连串的动作一方面表现他此时仍然沉浸在对爱子的无限思念中,内心无比悲痛;另一方面表现毛泽东不愿让自己的悲痛“感染”身边的同志,

深入探究---课文理解

故意支开了秘书。“踌躇”是指犹豫不决,拿不定主意。他犹豫不决,因为一签字就意味着父子将永远无法相见,真是落笔千钧啊!这一处细节描写进一步表现出毛泽东是伟人,也是凡人。

深入探究---课文理解

青山处处埋忠骨,何须马革裹尸还。

“马革裹尸”出自《后汉书.马援传》,东汉名将马援曾说“男儿要当死于边野,以马革裹尸还葬耳。”清代龚自珍将前人的意思推进了一层,因而有了《已亥杂诗之一》中的“青山处处埋忠骨,何须马革裹尸还”的名句。“忠骨”指忠臣的遗骸,在这里指毛岸英烈士的遗体。“何须”指为什么要,含有“用不着,不用”的意思。“马革裹尸”就是用战马的皮把尸体包裹起来。这句话的意思是革命者既然把整个身心都献给了祖国,至于死后是否要把尸体运回家乡安葬,那倒无需考虑,即使长眠于异国的土地上又有何妨。

深入探究---课文理解

青山处处埋忠骨,何须马革裹尸还。

这里既是对毛岸英烈士的高度评价,又表明了毛主席对儿子遗体安葬问题的态度,即尊重朝鲜人民的意愿,将儿子葬于朝鲜,充分显示了他无产阶级革命家的博大胸襟。

深入探究---主题归纳

本文主要写了毛泽东的爱子毛岸英在抗美援朝的战场上壮烈牺牲,毛泽东惊悉这个噩耗后极度痛苦的心情和对岸英遗体是否归葬的抉择过程,表现了毛泽东常人的情感、超人的胸怀。

课堂小结

通过学习课文,我们体会到毛泽东的伟大胸怀,我们要珍惜现在的和平生活,好好学习,天天向上。

拓展延伸---抗美援朝

抗美援朝,又称抗美援朝运动或抗美援朝战争,是20世纪50年代初爆发的朝鲜战争的一部分,仅指中国人民志愿军参战的阶段,也包括中国人民支援朝鲜人民抗击美国侵略的群众性运动。

1950年7月10日,“中国人民反对美国侵略台湾朝鲜运动委员会”成立,抗美援朝运动自此开始。10月,中国人民志愿军赴朝作战,拉开了抗美援朝战争的序幕。在抗美援朝战争中,志愿军得到了解放军全军和中国全国人民的全力支持,得到了以苏联为首的社

拓展延伸---抗美援朝

会主义阵营的配合。1953年7月,双方签订《朝鲜停战协定》,从此抗美援朝胜利结束。1958年,志愿军全部撤回中国。10月25日为抗美援朝纪念日。

青山处处埋忠骨

板书设计

接到电报

艰难抉择

忍痛批示

常人情感

伟人胸怀

布置作业

课下收集毛泽东的诗,和同学们交流一下吧!

谢

谢

观

看

同课章节目录

- 第一单元

- 1 古诗三首

- 2 祖父的园子

- 3* 月是故乡明

- 4* 梅花魂

- 口语交际:走进他们的童年岁月

- 习作:那一刻,我长大了

- 语文园地

- 第二单元

- 5 草船借箭

- 6 景阳冈

- 7* 猴王出世

- 8* 红楼春趣

- 口语交际:怎么表演课本剧

- 习作:写读后感

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第三单元

- 第四单元

- 9 古诗三首

- 10 青山处处埋忠骨

- 11 军神

- 12* 清贫

- 习作:他____了

- 语文园地

- 第五单元

- 13 人物描写一组

- 14 刷子李

- 习作例文

- 习作:形形色色的人

- 第六单元

- 15 自相矛盾

- 16 田忌赛马

- 17 跳水

- 习作:神奇的探险之旅

- 语文园地

- 第七单元

- 18 威尼斯的小艇

- 19 牧场之国

- 20* 金字塔

- 口语交际:我是小小讲解员

- 习作:中国的世界文化遗产

- 语文园地

- 第八单元

- 21 杨氏之子

- 22 手指

- 23* 童年的发现

- 口语交际:我们都来讲笑话

- 习作:漫画的启示

- 语文园地