人教版高二语文课件 《夜归鹿门歌》(62张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高二语文课件 《夜归鹿门歌》(62张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 515.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-05-04 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共62张PPT)

高二年级 语文

第二单元 夜归鹿门歌

人教版 中国古代诗歌散文欣赏

课堂目标

1.置身诗境,品味诗歌画面之美。

2.缘景明情,体会诗人形象之幽。

知人论世

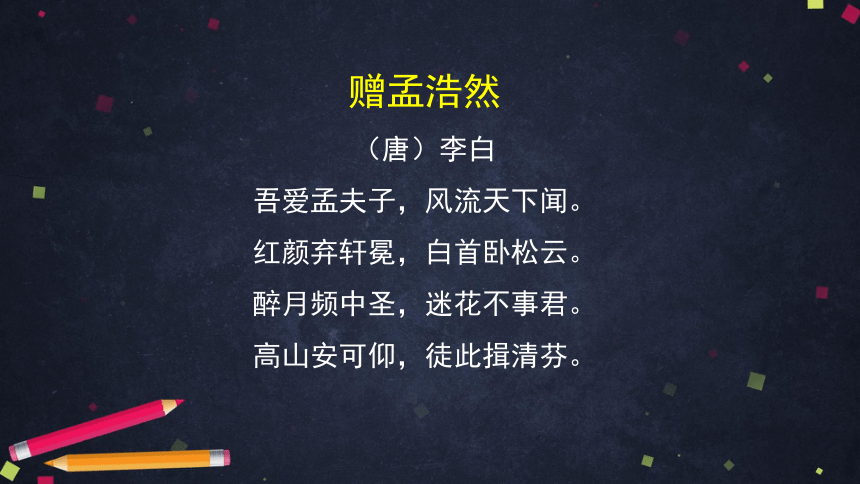

赠孟浩然

(唐)李白

吾爱孟夫子,风流天下闻。

红颜弃轩冕,白首卧松云。

醉月频中圣,迷花不事君。

高山安可仰,徒此揖清芬。

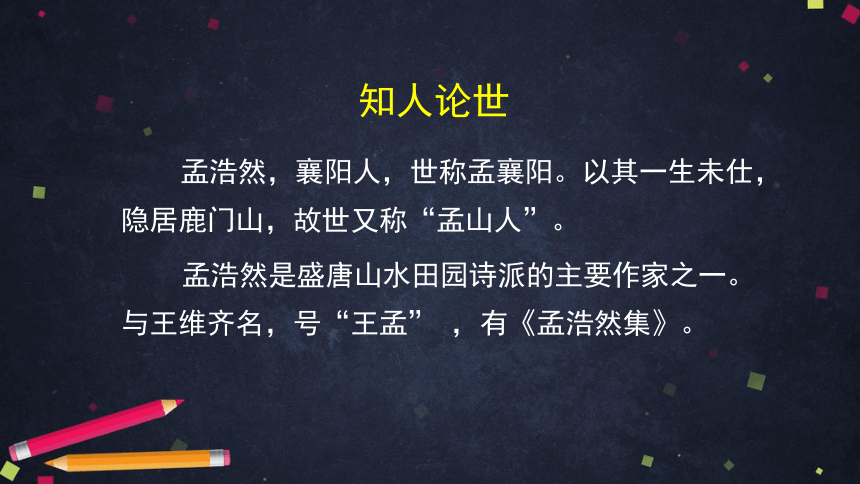

孟浩然,襄阳人,世称孟襄阳。以其一生未仕,隐居鹿门山,故世又称“孟山人”。

孟浩然是盛唐山水田园诗派的主要作家之一。与王维齐名,号“王孟” ,有《孟浩然集》。

知人论世

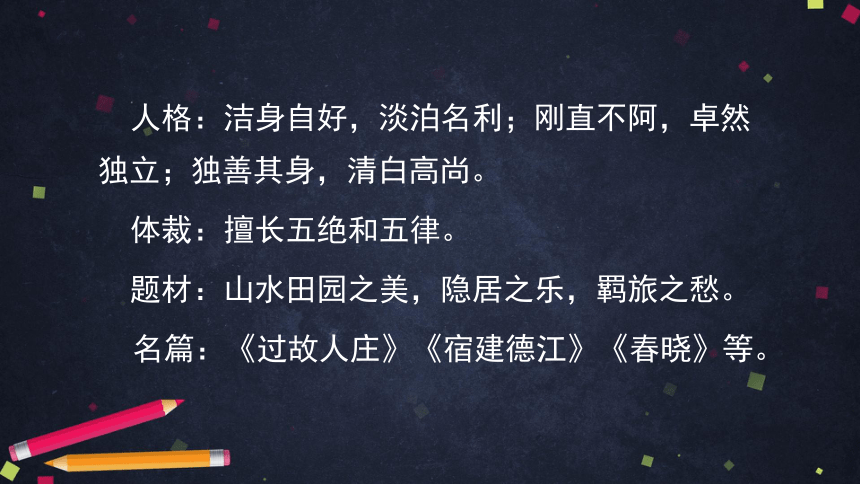

人格:洁身自好,淡泊名利;刚直不阿,卓然独立;独善其身,清白高尚。

体裁:擅长五绝和五律。

题材:山水田园之美,隐居之乐,羁旅之愁。

名篇:《过故人庄》《宿建德江》《春晓》等。

释题

请同学们读读孟浩然《夜归鹿门歌》这首诗的标题,然后说说标题包含哪些信息?

时间、地点、事件、诗歌体裁。

鹿门,即鹿门山,在湖北襄阳,汉末著名隐士庞德公因拒绝征辟,携家眷隐居鹿门山,从此鹿门山就成了隐逸圣地。孟浩然40岁赴长安求仕不遂,游历吴越数年后返乡,决心追寻先贤庞德公的行迹,特在鹿门山辟一住处。

品味意象

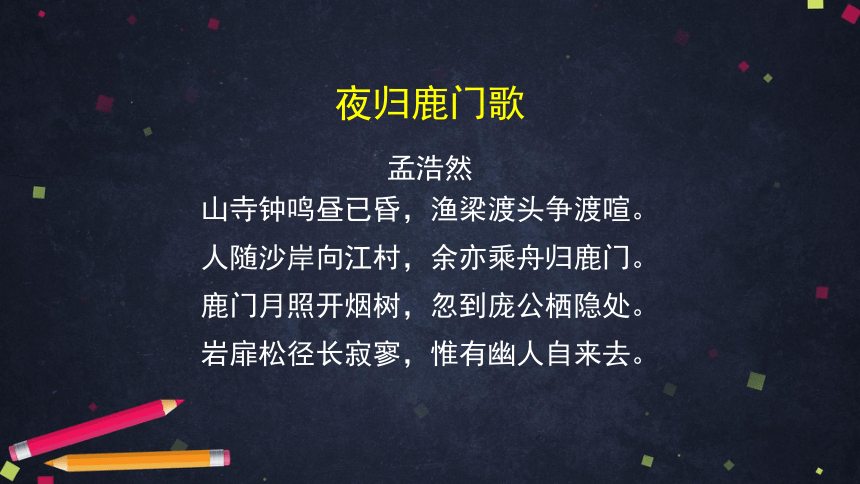

夜归鹿门歌

孟浩然

山寺钟鸣昼已昏,渔梁渡头争渡喧。

人随沙岸向江村,余亦乘舟归鹿门。

鹿门月照开烟树,忽到庞公栖隐处。

岩扉松径长寂寥,惟有幽人自来去。

鉴赏方法

反复诵读——抓住意象——联想、想象——进入意境——揣摩诗情

意象:融入作者主观感情的客观物象。

意境:是指寄托诗人情感的意象综合起来构建的让人产生想象的境界。

自由朗读,并找出诗中描写自然景物的诗句。

山寺钟鸣昼已昏,渔梁渡头争渡喧。

鹿门月照开烟树。

岩扉松径长寂寥。

1.诗作的内容以什么为顺序展开?

按照时间和空间顺序。

2.分别写了哪两个生活场景?

江边和山中。

置身诗境

3.请找出两个场景中的意象,并用简练的语言概括一下这两个场景。

钟声 渡头 ——黄昏江景图

月亮 烟树 岩扉 松径 ——月夜山景图

画面一:黄昏江景图

时间: 地点:

人物活动:

听到:

看到:

黄昏

渔梁渡头

人们争渡回家,诗人归鹿门。

钟声、喧闹声

山寺的安宁僻静

争渡情景

尘世的杂乱喧闹

诗人形象:诗人在船上闲望沉思的神情、潇洒超脱的襟怀隐然可见。

画面二:月夜山景图

时间:夜晚;

地点:鹿门山栖隐处;

人物活动:诗人上鹿门山回隐居处。

意象 特点

画图二:月夜山景图

烟树

夜月

岩扉

松径

树影朦胧

皎洁清冷

幽深僻静

清幽寂寥

静景

寂静

置身诗境

黄昏时分,诗人听着悠远钟声,内心顿感宁静,仿佛置身佛门清净之地;在渡头目睹百姓热闹拥挤,又感到尘世的喧闹温馨。百姓喧闹是因为急切回家,是倦鸟归巢的温馨,而“我”乘舟归鹿门,是选择归隐。两种归途,两种选择,皆是圆满。

鹿门山的林木本为暮霭所笼罩,朦胧而迷离,山月一出,清光朗朗,暮雾竟消,树影清晰。诗人完全被大自然陶醉,他忘情地攀登着崎岖的山路,不知不觉间来到了庞公昔时隐居的地方。山岩之内,柴扉半掩,松径之下,自辟小径。这里没有尘世干扰,唯有禽鸟山林为伴,隐者在这里幽居独处,过着恬淡而寂寥的生活。

在大唐盛世,诗人既有汉江西岸的家,又有汉江东岸的鹿门隐居之所。虽一江相隔,但可以随心境自由来往。这是积极自由的盛世之隐,与陶渊明、嵇康等人矛盾痛苦、无奈被动的乱世之隐不同。

内容小结

黄昏江景图——尘杂世俗

月夜山景图——寂寥隐逸

和谐统一的诗境

江边场景,侧重写世俗,人们喧闹着争渡回家,但诗人保持着超脱潇洒的心态;山中场景,侧重写诗人隐居,与尘世隔绝,孤独寂寞。两个场景间突出了诗人的隐者形象,表现出他恬然洒脱的隐逸志趣。因此,它们构成的诗境是和谐统一的。

咬文嚼字,在表面上像只是斟酌文字的分量,在实际上就是调整思想和情感。

——朱光潜《咬文嚼字》

品味关键词

山寺钟鸣昼已昏,渔梁渡头争渡喧。

争:描写了日落黄昏,山寺晚钟悠悠,人们在渔梁渡头争渡回家的热闹、纷扰景象。

品味关键词

鹿门月照开烟树,忽到庞公栖隐处。

开:山路上,夜月悬空,依稀望见朦胧的树影,好一派淡雅、清幽、空明的山林景色。“开”字把月下烟树由朦胧到清晰的动态过程凸显出来。表面是写眼前之景,月照高林,树木渐朗,其实是写心中渐渐开阔之意。作者脱离尘世喧嚣,归隐鹿门幽境,豁然开朗的心境赫然而出。

“亦、忽、惟” 隐含的情感

相见时难别亦难,东风无力百花残。

李白乘舟将欲行,忽闻岸上踏歌声。

惟将旧物表深情,钿合金钗寄将去。

亦

晚钟响起,争渡的人们忙着归家,诗人也回家,只不过这个家不是俗世的家,它是远离喧嚣的隐居之地。诗人归鹿门山,是从红尘俗世归向隐居之所。

这是诗人心灵的选择。一个“亦”写出了诗人的超脱。

忽:沉浸在美景之中,浑然不觉,到达“庞公栖隐处”的惊喜。

惟:只有,仅仅,显得他“茕茕孑立,形影相吊”,流露出内心的不平之气。

赏析手法

动静结合

悠然的钟声 — 嘈杂的人声

佛门清静 — 尘世纷繁

两幅图景,一动一静,两种归途,两种生活。

前两句,“山寺”句以钟鸣衬托隐居地环境的清幽,与争渡的喧嚣形成鲜明的对比;三四句人“向江村”,而我却“归鹿门”,在对比中更是表现了诗人与世人的相异之处。

对比

后四句,静态的环境描写与动态的人物描摹形成对比,表现了诗人对于先贤的仰慕之情,从而塑造了一个孤高的隐者形象。

1.从意象入手,把握景物特点;

2.从关键词入手,分析其妙处;

3.从手法入手,分析其用意;

4.展开想象,再现诗句所描绘的画面;

5.调动积累,从其他诗文中找相似的描写进行类比。

小结

品味情感

将诗中景物与其他各句结合起来,探究诗人情感以及情感与景物之间的联系。

1.开头两句与三、四句联系:

世人回村,诗人乘舟归鹿门,超然物外的洒脱情怀。

2.五、六句之间的联系:

“忽到”二字写诗人徜徉山路,陶醉其间,与大自然化为一体的忘我自得之情。

3.七、八句之间的联系:

山岩之内,柴扉半掩,松径之下,自辟小径。诗人悠然自得,与山林为伴,以明月为友,心灵也应似山般幽静,月般空明吧。

此时的“幽人”即隐逸之士,既指隐居鹿门以采药为生的庞德公,也指诗人自身。

4.前四句与后四句的联系:

两幅图景,江边和山中,渔梁争渡的热闹喧哗与鹿门隐居的宁静寂寥,一动一静,从日落黄昏到月悬夜空,从汉江舟行到鹿门归途,时空流转中,实质上是诗人从尘杂世俗到寂寥隐逸道路的写照。

缘景明情

诗人形象:

神情——欣喜 沉醉 迷恋

世俗的喧嚣 世人回家——归心似箭

钟声的悠然 我归鹿门——潇洒超脱

诗中所写:从日落黄昏到月悬夜空;从汉江舟行到鹿门山途。

实质上是:从尘杂世俗到寂寥自然的隐逸道路。

表现了诗人淡泊名利、与世无争、向往隐居、怡然自得之情。诗人是洒脱的,但同时也带有隐隐的失落与惆怅,隐逸之举难隐寂寥之情。

这首诗写“夜归”的“归”途,实际上是从世俗到隐逸的道路。作者以清淡干净的笔墨,抒写了归隐的情怀志趣,生动地塑造了一个隐士形象。作者清闲脱俗的隐居生活中暗藏着孤寂的心灵轨迹,构成了一种独到的意境。

小结

1.公元689年,孟浩然生于薄有恒产的书香之家。

2.20岁,隐居鹿门山。

3.25到35岁,辞亲远行,漫游长江流域,广交朋友.干谒公卿名流。

拓展延伸

4.40岁,赴长安参加科举考试,不第,转而寄望于官友举荐。

5.49岁,前往荆州,客张九龄幕府。

6.50岁,离开荆州,还寰阳。

7.52岁,病逝于襄阳涧南园。

留别王维

孟浩然

寂寂竟何待,朝朝空自归。

欲寻芳草去,惜与故人违。

当路谁相假,知音世所稀。

只应守寂寞,还掩故园扉。

此诗是孟浩然游京师,应进士试,失意后回襄阳临行前留给王维的。全诗语调低沉,有对朝廷压抑人才的怨愤,有不忍远别知心朋友的留恋,还有怀才不遇的嗟叹。

据《新唐书·孟浩然传》载:王维曾邀孟浩然入内署,“俄而玄宗至,浩然匿床下,维以实对。帝命其出,并问其诗,浩然乃自诵所作,至‘不才明主弃’句,玄宗曰:卿不求仕而朕未尝弃卿,奈何诬我。因放还。”

长期以来,孟浩然一直被人们视为“隐士”和“隐逸诗人”,但其实,孟浩然深受盛唐时代风气的影响,一生都怀有强烈的入世意愿,至死不曾放弃仕宦之想,与所谓的“隐士” “清高”颇有距离。

—— 邵明珍《重谈孟浩然》

孟浩然的隐逸,没有局限于小、中、大之隐。这种隐逸客观上说可以造成声誉,于进于退都有利,跟求仕进的打算是不矛盾的。这种隐逸,心境幽雅,充满了幻想和希望。

——陈贻焮?《孟浩然诗选·后记》

正如当时许多有隐士倾向的读书人,孟浩然原来是为隐居而隐居,为着一个浪漫的理想,为着对古人的一个神圣的默契而隐居。在他这回,无疑的那成立默契的对象便是庞德公。

——闻一多《孟浩然》

一个政治昌隆的时代,建功立业会成为时代的主旋律,孟浩然也不能无动于衷。所以说,孟浩然的归隐既是他亲近自然的本性选择,是受前代隐逸高士庞德公的影响,也是他仕途不顺后的无奈之举。

对比阅读:归嵩山作

王维

清川带长薄,车马去闲闲。

流水如有意,暮禽相与还。

荒城临古渡,落日满秋山。

迢递嵩高下,归来且闭关。

1.赏景。诗中选取了哪些景物,描绘了一幅怎样的画面?

2.探情。表达了诗人怎样的感情?情与景有何联系?

探究任务

1.赏景

清川、长薄、流水、暮禽四种意象营造一幅宁静淡雅的画面;

荒城、古渡、落日、秋山四种意象营造出了一种苍茫凄清的意境。

2.探情

出发时安详从容,途中一度凄清悲苦,最后淡泊宁静,可见诗人对归隐是积极向往的,感到闲适自得。抒发了隐逸山林的恬淡闲适之情。

景中有情,情景交融,意境悠远。

同:意境优美恬淡,表达了诗人对归隐的向往和闲适自得的心情。

比较《夜归鹿门歌》和《归嵩山作》

在意境上的异同

异:《夜归鹿门歌》从日落黄昏到月悬夜空,从汉江舟行到鹿门山途等景物,构成了诗境的平淡自然,优美恬淡,脱尽尘世烟火,但“惟”句也表现出孤独寂寞的情绪。

《归嵩山作》寓情于景,清川、离归的车马、结伴而返的暮禽,这些景象构成了自然恬淡的意境,反映了归山之始的悠然自得;归隐途中荒城、古渡、落日、秋山这些景物,又使得诗歌意境带上黯淡凄凉色彩,从而衬托出作者越接近归隐地就越发感到凄清的心境。

山水田园诗

山水田园诗源于南北朝的谢灵运和晋代陶渊明,以唐代王维、孟浩然,以及宋代杨万里为代表。这类诗以描写自然风光、农村景物以及安逸恬淡的隐居生活见长。诗境隽永优美,风格恬静淡雅,语言清丽洗练,多用白描手法。

1.热爱自然,喜爱山水田园美景。

2.淡泊名利,与世无争,追求自由闲适生活。

3.憎恶黑暗现实,不愿同流合污,保持高洁人格。

4.仕途失意,用山水田园美景慰藉心灵。

山水田园诗主要情感

借景抒情?? 白描 烘托

情景交融 虚实结合 动静结合

色彩 多种感官综合运用

山水田园诗表现方法

请同学们课后搜集“王孟” 的山水田园诗,并试着用“置身诗境,缘景明情”的方法进行赏析,从中探究“王孟”及中国文人的隐逸情怀。

课后探究

高二年级 语文

第二单元 夜归鹿门歌

人教版 中国古代诗歌散文欣赏

课堂目标

1.置身诗境,品味诗歌画面之美。

2.缘景明情,体会诗人形象之幽。

知人论世

赠孟浩然

(唐)李白

吾爱孟夫子,风流天下闻。

红颜弃轩冕,白首卧松云。

醉月频中圣,迷花不事君。

高山安可仰,徒此揖清芬。

孟浩然,襄阳人,世称孟襄阳。以其一生未仕,隐居鹿门山,故世又称“孟山人”。

孟浩然是盛唐山水田园诗派的主要作家之一。与王维齐名,号“王孟” ,有《孟浩然集》。

知人论世

人格:洁身自好,淡泊名利;刚直不阿,卓然独立;独善其身,清白高尚。

体裁:擅长五绝和五律。

题材:山水田园之美,隐居之乐,羁旅之愁。

名篇:《过故人庄》《宿建德江》《春晓》等。

释题

请同学们读读孟浩然《夜归鹿门歌》这首诗的标题,然后说说标题包含哪些信息?

时间、地点、事件、诗歌体裁。

鹿门,即鹿门山,在湖北襄阳,汉末著名隐士庞德公因拒绝征辟,携家眷隐居鹿门山,从此鹿门山就成了隐逸圣地。孟浩然40岁赴长安求仕不遂,游历吴越数年后返乡,决心追寻先贤庞德公的行迹,特在鹿门山辟一住处。

品味意象

夜归鹿门歌

孟浩然

山寺钟鸣昼已昏,渔梁渡头争渡喧。

人随沙岸向江村,余亦乘舟归鹿门。

鹿门月照开烟树,忽到庞公栖隐处。

岩扉松径长寂寥,惟有幽人自来去。

鉴赏方法

反复诵读——抓住意象——联想、想象——进入意境——揣摩诗情

意象:融入作者主观感情的客观物象。

意境:是指寄托诗人情感的意象综合起来构建的让人产生想象的境界。

自由朗读,并找出诗中描写自然景物的诗句。

山寺钟鸣昼已昏,渔梁渡头争渡喧。

鹿门月照开烟树。

岩扉松径长寂寥。

1.诗作的内容以什么为顺序展开?

按照时间和空间顺序。

2.分别写了哪两个生活场景?

江边和山中。

置身诗境

3.请找出两个场景中的意象,并用简练的语言概括一下这两个场景。

钟声 渡头 ——黄昏江景图

月亮 烟树 岩扉 松径 ——月夜山景图

画面一:黄昏江景图

时间: 地点:

人物活动:

听到:

看到:

黄昏

渔梁渡头

人们争渡回家,诗人归鹿门。

钟声、喧闹声

山寺的安宁僻静

争渡情景

尘世的杂乱喧闹

诗人形象:诗人在船上闲望沉思的神情、潇洒超脱的襟怀隐然可见。

画面二:月夜山景图

时间:夜晚;

地点:鹿门山栖隐处;

人物活动:诗人上鹿门山回隐居处。

意象 特点

画图二:月夜山景图

烟树

夜月

岩扉

松径

树影朦胧

皎洁清冷

幽深僻静

清幽寂寥

静景

寂静

置身诗境

黄昏时分,诗人听着悠远钟声,内心顿感宁静,仿佛置身佛门清净之地;在渡头目睹百姓热闹拥挤,又感到尘世的喧闹温馨。百姓喧闹是因为急切回家,是倦鸟归巢的温馨,而“我”乘舟归鹿门,是选择归隐。两种归途,两种选择,皆是圆满。

鹿门山的林木本为暮霭所笼罩,朦胧而迷离,山月一出,清光朗朗,暮雾竟消,树影清晰。诗人完全被大自然陶醉,他忘情地攀登着崎岖的山路,不知不觉间来到了庞公昔时隐居的地方。山岩之内,柴扉半掩,松径之下,自辟小径。这里没有尘世干扰,唯有禽鸟山林为伴,隐者在这里幽居独处,过着恬淡而寂寥的生活。

在大唐盛世,诗人既有汉江西岸的家,又有汉江东岸的鹿门隐居之所。虽一江相隔,但可以随心境自由来往。这是积极自由的盛世之隐,与陶渊明、嵇康等人矛盾痛苦、无奈被动的乱世之隐不同。

内容小结

黄昏江景图——尘杂世俗

月夜山景图——寂寥隐逸

和谐统一的诗境

江边场景,侧重写世俗,人们喧闹着争渡回家,但诗人保持着超脱潇洒的心态;山中场景,侧重写诗人隐居,与尘世隔绝,孤独寂寞。两个场景间突出了诗人的隐者形象,表现出他恬然洒脱的隐逸志趣。因此,它们构成的诗境是和谐统一的。

咬文嚼字,在表面上像只是斟酌文字的分量,在实际上就是调整思想和情感。

——朱光潜《咬文嚼字》

品味关键词

山寺钟鸣昼已昏,渔梁渡头争渡喧。

争:描写了日落黄昏,山寺晚钟悠悠,人们在渔梁渡头争渡回家的热闹、纷扰景象。

品味关键词

鹿门月照开烟树,忽到庞公栖隐处。

开:山路上,夜月悬空,依稀望见朦胧的树影,好一派淡雅、清幽、空明的山林景色。“开”字把月下烟树由朦胧到清晰的动态过程凸显出来。表面是写眼前之景,月照高林,树木渐朗,其实是写心中渐渐开阔之意。作者脱离尘世喧嚣,归隐鹿门幽境,豁然开朗的心境赫然而出。

“亦、忽、惟” 隐含的情感

相见时难别亦难,东风无力百花残。

李白乘舟将欲行,忽闻岸上踏歌声。

惟将旧物表深情,钿合金钗寄将去。

亦

晚钟响起,争渡的人们忙着归家,诗人也回家,只不过这个家不是俗世的家,它是远离喧嚣的隐居之地。诗人归鹿门山,是从红尘俗世归向隐居之所。

这是诗人心灵的选择。一个“亦”写出了诗人的超脱。

忽:沉浸在美景之中,浑然不觉,到达“庞公栖隐处”的惊喜。

惟:只有,仅仅,显得他“茕茕孑立,形影相吊”,流露出内心的不平之气。

赏析手法

动静结合

悠然的钟声 — 嘈杂的人声

佛门清静 — 尘世纷繁

两幅图景,一动一静,两种归途,两种生活。

前两句,“山寺”句以钟鸣衬托隐居地环境的清幽,与争渡的喧嚣形成鲜明的对比;三四句人“向江村”,而我却“归鹿门”,在对比中更是表现了诗人与世人的相异之处。

对比

后四句,静态的环境描写与动态的人物描摹形成对比,表现了诗人对于先贤的仰慕之情,从而塑造了一个孤高的隐者形象。

1.从意象入手,把握景物特点;

2.从关键词入手,分析其妙处;

3.从手法入手,分析其用意;

4.展开想象,再现诗句所描绘的画面;

5.调动积累,从其他诗文中找相似的描写进行类比。

小结

品味情感

将诗中景物与其他各句结合起来,探究诗人情感以及情感与景物之间的联系。

1.开头两句与三、四句联系:

世人回村,诗人乘舟归鹿门,超然物外的洒脱情怀。

2.五、六句之间的联系:

“忽到”二字写诗人徜徉山路,陶醉其间,与大自然化为一体的忘我自得之情。

3.七、八句之间的联系:

山岩之内,柴扉半掩,松径之下,自辟小径。诗人悠然自得,与山林为伴,以明月为友,心灵也应似山般幽静,月般空明吧。

此时的“幽人”即隐逸之士,既指隐居鹿门以采药为生的庞德公,也指诗人自身。

4.前四句与后四句的联系:

两幅图景,江边和山中,渔梁争渡的热闹喧哗与鹿门隐居的宁静寂寥,一动一静,从日落黄昏到月悬夜空,从汉江舟行到鹿门归途,时空流转中,实质上是诗人从尘杂世俗到寂寥隐逸道路的写照。

缘景明情

诗人形象:

神情——欣喜 沉醉 迷恋

世俗的喧嚣 世人回家——归心似箭

钟声的悠然 我归鹿门——潇洒超脱

诗中所写:从日落黄昏到月悬夜空;从汉江舟行到鹿门山途。

实质上是:从尘杂世俗到寂寥自然的隐逸道路。

表现了诗人淡泊名利、与世无争、向往隐居、怡然自得之情。诗人是洒脱的,但同时也带有隐隐的失落与惆怅,隐逸之举难隐寂寥之情。

这首诗写“夜归”的“归”途,实际上是从世俗到隐逸的道路。作者以清淡干净的笔墨,抒写了归隐的情怀志趣,生动地塑造了一个隐士形象。作者清闲脱俗的隐居生活中暗藏着孤寂的心灵轨迹,构成了一种独到的意境。

小结

1.公元689年,孟浩然生于薄有恒产的书香之家。

2.20岁,隐居鹿门山。

3.25到35岁,辞亲远行,漫游长江流域,广交朋友.干谒公卿名流。

拓展延伸

4.40岁,赴长安参加科举考试,不第,转而寄望于官友举荐。

5.49岁,前往荆州,客张九龄幕府。

6.50岁,离开荆州,还寰阳。

7.52岁,病逝于襄阳涧南园。

留别王维

孟浩然

寂寂竟何待,朝朝空自归。

欲寻芳草去,惜与故人违。

当路谁相假,知音世所稀。

只应守寂寞,还掩故园扉。

此诗是孟浩然游京师,应进士试,失意后回襄阳临行前留给王维的。全诗语调低沉,有对朝廷压抑人才的怨愤,有不忍远别知心朋友的留恋,还有怀才不遇的嗟叹。

据《新唐书·孟浩然传》载:王维曾邀孟浩然入内署,“俄而玄宗至,浩然匿床下,维以实对。帝命其出,并问其诗,浩然乃自诵所作,至‘不才明主弃’句,玄宗曰:卿不求仕而朕未尝弃卿,奈何诬我。因放还。”

长期以来,孟浩然一直被人们视为“隐士”和“隐逸诗人”,但其实,孟浩然深受盛唐时代风气的影响,一生都怀有强烈的入世意愿,至死不曾放弃仕宦之想,与所谓的“隐士” “清高”颇有距离。

—— 邵明珍《重谈孟浩然》

孟浩然的隐逸,没有局限于小、中、大之隐。这种隐逸客观上说可以造成声誉,于进于退都有利,跟求仕进的打算是不矛盾的。这种隐逸,心境幽雅,充满了幻想和希望。

——陈贻焮?《孟浩然诗选·后记》

正如当时许多有隐士倾向的读书人,孟浩然原来是为隐居而隐居,为着一个浪漫的理想,为着对古人的一个神圣的默契而隐居。在他这回,无疑的那成立默契的对象便是庞德公。

——闻一多《孟浩然》

一个政治昌隆的时代,建功立业会成为时代的主旋律,孟浩然也不能无动于衷。所以说,孟浩然的归隐既是他亲近自然的本性选择,是受前代隐逸高士庞德公的影响,也是他仕途不顺后的无奈之举。

对比阅读:归嵩山作

王维

清川带长薄,车马去闲闲。

流水如有意,暮禽相与还。

荒城临古渡,落日满秋山。

迢递嵩高下,归来且闭关。

1.赏景。诗中选取了哪些景物,描绘了一幅怎样的画面?

2.探情。表达了诗人怎样的感情?情与景有何联系?

探究任务

1.赏景

清川、长薄、流水、暮禽四种意象营造一幅宁静淡雅的画面;

荒城、古渡、落日、秋山四种意象营造出了一种苍茫凄清的意境。

2.探情

出发时安详从容,途中一度凄清悲苦,最后淡泊宁静,可见诗人对归隐是积极向往的,感到闲适自得。抒发了隐逸山林的恬淡闲适之情。

景中有情,情景交融,意境悠远。

同:意境优美恬淡,表达了诗人对归隐的向往和闲适自得的心情。

比较《夜归鹿门歌》和《归嵩山作》

在意境上的异同

异:《夜归鹿门歌》从日落黄昏到月悬夜空,从汉江舟行到鹿门山途等景物,构成了诗境的平淡自然,优美恬淡,脱尽尘世烟火,但“惟”句也表现出孤独寂寞的情绪。

《归嵩山作》寓情于景,清川、离归的车马、结伴而返的暮禽,这些景象构成了自然恬淡的意境,反映了归山之始的悠然自得;归隐途中荒城、古渡、落日、秋山这些景物,又使得诗歌意境带上黯淡凄凉色彩,从而衬托出作者越接近归隐地就越发感到凄清的心境。

山水田园诗

山水田园诗源于南北朝的谢灵运和晋代陶渊明,以唐代王维、孟浩然,以及宋代杨万里为代表。这类诗以描写自然风光、农村景物以及安逸恬淡的隐居生活见长。诗境隽永优美,风格恬静淡雅,语言清丽洗练,多用白描手法。

1.热爱自然,喜爱山水田园美景。

2.淡泊名利,与世无争,追求自由闲适生活。

3.憎恶黑暗现实,不愿同流合污,保持高洁人格。

4.仕途失意,用山水田园美景慰藉心灵。

山水田园诗主要情感

借景抒情?? 白描 烘托

情景交融 虚实结合 动静结合

色彩 多种感官综合运用

山水田园诗表现方法

请同学们课后搜集“王孟” 的山水田园诗,并试着用“置身诗境,缘景明情”的方法进行赏析,从中探究“王孟”及中国文人的隐逸情怀。

课后探究

同课章节目录