统编版语文八下 写作:学习仿写 课件(共27张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版语文八下 写作:学习仿写 课件(共27张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-05-04 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

写作:学习仿写

初二年级 语文

学习提纲

一、在赏析中整体感知表达方式

二、在对比中充分感受表达效果

三、在练习中综合运用表达方式

二、在对比中充分感受表达效果

一、在赏析中整体感知表达方式

三、在练习中综合运用表达方式

夫人之立言,因字而生,积句而成章,积章而成篇。

——刘勰《文心雕龙·章句》

表达过程

叙述

我们鲁镇的习惯,本来是凡有出嫁的女儿,倘自己还未当家,夏间便大抵回到母家去消夏。那时我的祖母虽然还康健,但母亲也已分担了些家务,所以夏期便不能多日的归省了,只得在扫墓完毕之后,抽空去住几天,这时我便每年跟了我的母亲住在外祖母的家里。那地方叫平桥村,是一个离海边不远,极偏僻的,临河的小村庄;住户不满三十家,都种田,打鱼,只有一家很小的杂货店。但在我是乐土:因为我在这里不但得到优待,又可以免念“秩秩斯干幽幽南山”了。

叙述

……

至于我在那里所第一盼望的,却在到赵庄去看戏。赵庄是离平桥村五里的较大的村庄;平桥村太小,自己演不起戏,每年总付给赵庄多少钱,算作合做的。当时我并不想到他们为什么年年要演戏。现在想,那或者是春赛,是社戏了。

——《社戏》片段

叙述

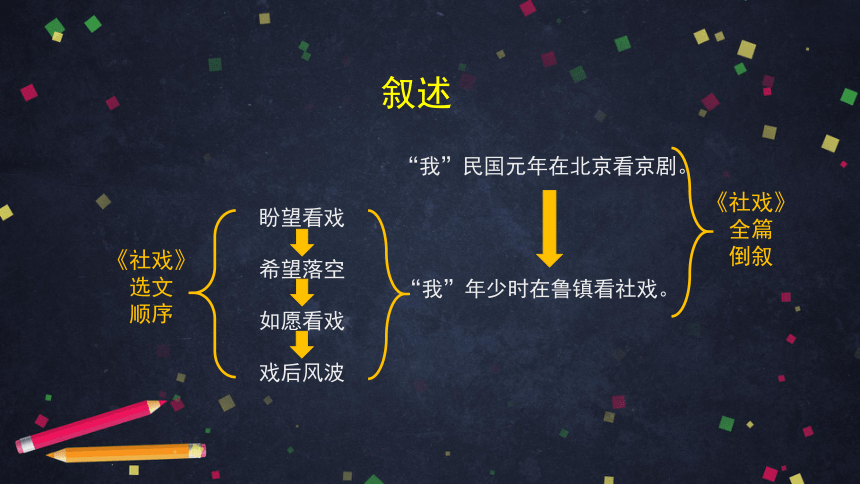

“我”民国元年在北京看京剧。

《社戏》

全篇

倒叙

盼望看戏

希望落空

如愿看戏

戏后风波

《社戏》

选文

顺序

“我”年少时在鲁镇看社戏。

描写

“阿阿,阿发,这边是你家的,这边是老六一家的,我们偷那一边的呢?”双喜先跳下去了,在岸上说。

我们也都跳上岸。阿发一面跳,一面说道,“且慢,让我来看一看罢,”他于是往来的摸了一回,直起身来说道,“偷我们的罢,我们的大得多呢。”一声答应,大家便散开在阿发家的豆田里,各摘了一大捧,抛入船舱中。双喜以为再多偷,倘给阿发的娘知道是要哭骂的,于是各人便到六一公公的田里又各偷了一大捧。 ——《社戏》片段

描写

不多久,松柏林早在船后了,船行也并不慢,但周围的黑暗只是浓,可知已经到了深夜。他们一面议论着戏子,或骂,或笑,一面加紧的摇船。这一次船头的激水声更其响亮了,那航船,就像一条大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿,连夜渔的几个老渔父,也停了艇子看着喝彩起来。

——《社戏》片段

议论

虽不像扑灯蛾,爱光明而至焚身,小孩子喜欢火,喜欢亮光,却仿佛是天性。放在暗屋子里就哭的宝儿,点亮了灯哭声就止住了。岁梢寒夜,玩火玩灯,除夕燃滴滴金,放焰火,是孩子群里少有例外的事。尽管大人们怕火火烛烛的危险要说“玩火黑夜溺炕”那种迹近恐吓的话,但偷偷还要在神龛里点起烛来。

——《灯笼》片段

抒情

好一个黄土高原!好一个安塞腰鼓!

……

好一个痛快了山河,蓬勃了想象力的安塞腰鼓!

愈捶愈烈!形体成了沉重而又纷飞的思绪!

愈捶愈烈!思绪中不存任何隐秘!

——《安塞腰鼓》片段

宝塔山下留脚印,

毛主席登上了天安门!

枣园的灯光照人心,

延河滚滚喊“前进”!

——《回延安》选段

说明

《中国石拱桥》

《苏州园林》

比 较

“路上黑,打了灯笼去吧。”自从远离乡井,为了生活在外面孤单地挣扎之后,像这样慈母口中吩咐的话也很久听不到了。每每想起小时候在村里上灯学,要挑了灯笼走去挑了灯笼走回的事,便深深感到怅惘。母亲给留着的消夜食品便都是在亲手接过了灯笼去后递给自己的。为自己特别预备的那支小的纱灯,样子也还清清楚楚记在心里。虽然人已经是站在青春尾梢上的人,母亲的头发也全白了。 ——《灯笼》选段

比 较

六一公公看见我,便停了楫,笑道,“请客?——这是应该的。”于是对我说,“迅哥儿,昨天的戏可好么?”我点一点头,说道,“好。”“豆可中吃呢?”我又点一点头,说道,“很好。”

不料六一公公竟非常感激起来,将大拇指一翘,得意的说道,“这真是大市镇里出来的读过书的人才识货!我的豆种是粒粒挑选过的,乡下人不识好歹,还说我的豆比不上别人的呢。我今天也要送些给我们的姑奶奶尝尝去……”他于是打着楫子过去了。

——《社戏》选段

细 品

“请客?——这是应该的。”

“豆可中吃呢?”

“……我今天也要送些给我们的姑奶奶尝尝去……”

将大拇指一翘,……

——《社戏》片段

“路上黑,打了灯笼去吧。”

母亲给留着的消夜食品便都是在亲手接过了灯笼去后递给自己的。

——《灯笼》片段

重表现人物特点

重抒发情怀感受

思 考

怎样综合运用几种不同的表达方式谋篇布局,从而达到最佳的创作效果呢?

仿写《社戏》的习作

《凉糕》第一段

我们四川的习惯,本来是在有人回家探亲时,要吃上一碗凉糕,这是一种四川独有的小吃,是我童年的回忆。我的老家在内江,是一个在四川东南部、比较偏僻的四线城市,人口不满400万。全市只有一座火车站。人们来往旅行多用大巴车。但在我看来却是乐土,因为可以吃到凉糕。

仿写《社戏》的习作

《凉糕》第二段

儿时经常看奶奶做凉糕,和凉糕的一般做法不同,奶奶有着传统的制作工艺。她先把石灰水倒入一个较大的铝盆,等它沉淀,同时开始做面糊。奶奶做面糊非常讲究,取适量的面粉放在一个小盆里,加些清水,用木勺均匀搅拌。正转一圈再迅速反转一圈,为的是将面糊中的面疙瘩碾碎,格外细致,一下一下,如同一种打击乐曲。当面粉已完全溶于水中后,奶奶总要舀一勺面糊倒下,看面糊能拉成一条白线,如同一块白绸挑在勺尖。

仿写《社戏》的习作

《凉糕》第三段

当面糊调成稀泥状后,就加入过滤的石灰水,慢慢搅拌,同时微火加热,格外用心。在煮的过程中,火候和时间非常重要。奶奶会时不时将鼻子凑近面盆,闻一闻是否有略带碱味的清香。如果有了,奶奶便会检查凉糕糊的颜色,直到盆中的胶状物由乳白慢慢变得透明,变得浓稠,表面变得洁白光滑而没有颗粒物。这时奶奶便会关火,出锅,分装在众多的小碗中,然后放入冰箱冷藏……

仿写《社戏》的习作

《凉糕》第四段

如今,学业慢慢重了,我已很少再回老家。家乡奶奶做的凉糕许久没有尝到过了。虽然父亲曾替我找遍大半个北京城,吃过、尝过不少凉糕,但不是夹生就是煮过火有了糊味,红糖汁给的也很少,不尽人意。真的,一直到现在,我再也没有吃到过奶奶做的凉糕,也再没吃过那么清凉美味的凉糕了……

修改《凉糕》第二段

儿时经常看奶奶做凉糕。那是在入夏的傍晚,晚霞染红了天际。奶奶在种满竹子的小院儿里,搭起了避暑的凉棚。她轻快地铺好了案板、支上了灶台,熟练地清点着做凉糕所要用到的器材。拿眼睛扫过一遍还全然不放心,便立即招呼我过来。叮嘱我一样样核对着清水、面粉、铝盆、木勺……我看见天边将垂的夕阳,心里恐怕落日向晚,天色黑下来。我还能赶在天色擦黑前吃上美味的凉糕吗?奶奶仿佛猜透了我的心思,她终于满意地挥一挥手,招呼我准备享受美味的甜点。

修改《凉糕》第四段

每当夏日来临,傍晚的彩霞铺满天际的时候,我总会伏在阳台的窗边努力地向远处巴望,仿佛我能在那里寻到奶奶那轻快的身影。落日一点一点向云里低垂,终于看不见踪迹。远处的天边只留下青蓝交接的一片冷清。天色擦黑,我终于再没有等到那样的美味。

真的,一直到现在,我再也没有吃到过奶奶做的凉糕,也再没吃过那么清凉美味的凉糕了……

修改后《凉糕》第一段

我们四川的习惯,本来是在有人回家探亲时,要吃上一碗凉糕,这是一种四川独有的小吃,是我童年的回忆。我的老家在内江,是一个在四川东南部、比较偏僻的四线城市,人口不满400万。全市只有一座火车站。人们来往旅行多用大巴车。但在我看来却是乐土,因为可以吃到凉糕。

修改后《凉糕》第二段

儿时经常看奶奶做凉糕。那是在入夏的傍晚,晚霞染红了天际。奶奶在种满竹子的小院儿里,搭起了避暑的凉棚。她轻快地铺好了案板、支上了灶台,熟练地清点着做凉糕所要用到的器材。拿眼睛扫过一遍还全然不放心,便立即招呼我过来。叮嘱我一样样核对着清水、面粉、铝盆、木勺……我看见天边将垂的夕阳,心里恐怕落日向晚,天色黑下来。我还能赶在天色擦黑前吃上美味的凉糕吗?奶奶仿佛猜透了我的心思,她终于满意地挥一挥手,招呼我准备享受美味的甜点。

修改后《凉糕》第三段

和凉糕的一般做法不同,奶奶有着传统的制作工艺。她先把石灰水倒入一个较大的铝盆,等它沉淀,同时开始做面糊。奶奶做面糊非常讲究,取适量的面粉放在一个小盆里,加些清水,用木勺均匀搅拌。正转一圈再迅速反转一圈,为的是将面糊中的面疙瘩碾碎,格外细致,一下一下,如同一种打击乐曲。当面粉已完全溶于水中后,奶奶总要舀一勺面糊倒下,看面糊能拉成一条白线,如同一块白绸挑在勺尖。

修改后《凉糕》第四段

当面糊调成稀泥状后,就加入过滤的石灰水,慢慢搅拌,同时微火加热,格外用心。在煮的过程中,火候和时间非常重要。奶奶会时不时将鼻子凑近面盆,闻一闻是否有略带碱味的清香。如果有了,奶奶便会检查凉糕糊的颜色,直到盆中的胶状物由乳白慢慢变得透明,变得浓稠,表面变得洁白光滑而没有颗粒物。这时奶奶便会关火,出锅,分装在众多的小碗中,然后放入冰箱冷藏…………

修改后《凉糕》第五段

如今,学业慢慢重了,我已很少再回老家,家乡奶奶做的凉糕许久没有尝到过了。虽然父亲替我曾找遍大半个北京城,吃过、尝过不少凉糕,但不是夹生就是煮过火有了糊味,红糖汁给的也很少,不尽人意。每当夏日来临,傍晚的彩霞铺满天际的时候,我总会伏在阳台的窗边努力地向远处巴望,仿佛我能在那里寻到奶奶那轻快的身影。落日一点一点向云里低垂,终于看不见踪迹。远处的天边只留下青蓝交接的一片冷清。天色擦黑,我终于再没有等到那样的美味。

修改后《凉糕》第六段

真的,一直到现在,我再也没有吃到过奶奶做的凉糕,也再没吃过那么清凉美味的凉糕了……

写作:学习仿写

初二年级 语文

学习提纲

一、在赏析中整体感知表达方式

二、在对比中充分感受表达效果

三、在练习中综合运用表达方式

二、在对比中充分感受表达效果

一、在赏析中整体感知表达方式

三、在练习中综合运用表达方式

夫人之立言,因字而生,积句而成章,积章而成篇。

——刘勰《文心雕龙·章句》

表达过程

叙述

我们鲁镇的习惯,本来是凡有出嫁的女儿,倘自己还未当家,夏间便大抵回到母家去消夏。那时我的祖母虽然还康健,但母亲也已分担了些家务,所以夏期便不能多日的归省了,只得在扫墓完毕之后,抽空去住几天,这时我便每年跟了我的母亲住在外祖母的家里。那地方叫平桥村,是一个离海边不远,极偏僻的,临河的小村庄;住户不满三十家,都种田,打鱼,只有一家很小的杂货店。但在我是乐土:因为我在这里不但得到优待,又可以免念“秩秩斯干幽幽南山”了。

叙述

……

至于我在那里所第一盼望的,却在到赵庄去看戏。赵庄是离平桥村五里的较大的村庄;平桥村太小,自己演不起戏,每年总付给赵庄多少钱,算作合做的。当时我并不想到他们为什么年年要演戏。现在想,那或者是春赛,是社戏了。

——《社戏》片段

叙述

“我”民国元年在北京看京剧。

《社戏》

全篇

倒叙

盼望看戏

希望落空

如愿看戏

戏后风波

《社戏》

选文

顺序

“我”年少时在鲁镇看社戏。

描写

“阿阿,阿发,这边是你家的,这边是老六一家的,我们偷那一边的呢?”双喜先跳下去了,在岸上说。

我们也都跳上岸。阿发一面跳,一面说道,“且慢,让我来看一看罢,”他于是往来的摸了一回,直起身来说道,“偷我们的罢,我们的大得多呢。”一声答应,大家便散开在阿发家的豆田里,各摘了一大捧,抛入船舱中。双喜以为再多偷,倘给阿发的娘知道是要哭骂的,于是各人便到六一公公的田里又各偷了一大捧。 ——《社戏》片段

描写

不多久,松柏林早在船后了,船行也并不慢,但周围的黑暗只是浓,可知已经到了深夜。他们一面议论着戏子,或骂,或笑,一面加紧的摇船。这一次船头的激水声更其响亮了,那航船,就像一条大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿,连夜渔的几个老渔父,也停了艇子看着喝彩起来。

——《社戏》片段

议论

虽不像扑灯蛾,爱光明而至焚身,小孩子喜欢火,喜欢亮光,却仿佛是天性。放在暗屋子里就哭的宝儿,点亮了灯哭声就止住了。岁梢寒夜,玩火玩灯,除夕燃滴滴金,放焰火,是孩子群里少有例外的事。尽管大人们怕火火烛烛的危险要说“玩火黑夜溺炕”那种迹近恐吓的话,但偷偷还要在神龛里点起烛来。

——《灯笼》片段

抒情

好一个黄土高原!好一个安塞腰鼓!

……

好一个痛快了山河,蓬勃了想象力的安塞腰鼓!

愈捶愈烈!形体成了沉重而又纷飞的思绪!

愈捶愈烈!思绪中不存任何隐秘!

——《安塞腰鼓》片段

宝塔山下留脚印,

毛主席登上了天安门!

枣园的灯光照人心,

延河滚滚喊“前进”!

——《回延安》选段

说明

《中国石拱桥》

《苏州园林》

比 较

“路上黑,打了灯笼去吧。”自从远离乡井,为了生活在外面孤单地挣扎之后,像这样慈母口中吩咐的话也很久听不到了。每每想起小时候在村里上灯学,要挑了灯笼走去挑了灯笼走回的事,便深深感到怅惘。母亲给留着的消夜食品便都是在亲手接过了灯笼去后递给自己的。为自己特别预备的那支小的纱灯,样子也还清清楚楚记在心里。虽然人已经是站在青春尾梢上的人,母亲的头发也全白了。 ——《灯笼》选段

比 较

六一公公看见我,便停了楫,笑道,“请客?——这是应该的。”于是对我说,“迅哥儿,昨天的戏可好么?”我点一点头,说道,“好。”“豆可中吃呢?”我又点一点头,说道,“很好。”

不料六一公公竟非常感激起来,将大拇指一翘,得意的说道,“这真是大市镇里出来的读过书的人才识货!我的豆种是粒粒挑选过的,乡下人不识好歹,还说我的豆比不上别人的呢。我今天也要送些给我们的姑奶奶尝尝去……”他于是打着楫子过去了。

——《社戏》选段

细 品

“请客?——这是应该的。”

“豆可中吃呢?”

“……我今天也要送些给我们的姑奶奶尝尝去……”

将大拇指一翘,……

——《社戏》片段

“路上黑,打了灯笼去吧。”

母亲给留着的消夜食品便都是在亲手接过了灯笼去后递给自己的。

——《灯笼》片段

重表现人物特点

重抒发情怀感受

思 考

怎样综合运用几种不同的表达方式谋篇布局,从而达到最佳的创作效果呢?

仿写《社戏》的习作

《凉糕》第一段

我们四川的习惯,本来是在有人回家探亲时,要吃上一碗凉糕,这是一种四川独有的小吃,是我童年的回忆。我的老家在内江,是一个在四川东南部、比较偏僻的四线城市,人口不满400万。全市只有一座火车站。人们来往旅行多用大巴车。但在我看来却是乐土,因为可以吃到凉糕。

仿写《社戏》的习作

《凉糕》第二段

儿时经常看奶奶做凉糕,和凉糕的一般做法不同,奶奶有着传统的制作工艺。她先把石灰水倒入一个较大的铝盆,等它沉淀,同时开始做面糊。奶奶做面糊非常讲究,取适量的面粉放在一个小盆里,加些清水,用木勺均匀搅拌。正转一圈再迅速反转一圈,为的是将面糊中的面疙瘩碾碎,格外细致,一下一下,如同一种打击乐曲。当面粉已完全溶于水中后,奶奶总要舀一勺面糊倒下,看面糊能拉成一条白线,如同一块白绸挑在勺尖。

仿写《社戏》的习作

《凉糕》第三段

当面糊调成稀泥状后,就加入过滤的石灰水,慢慢搅拌,同时微火加热,格外用心。在煮的过程中,火候和时间非常重要。奶奶会时不时将鼻子凑近面盆,闻一闻是否有略带碱味的清香。如果有了,奶奶便会检查凉糕糊的颜色,直到盆中的胶状物由乳白慢慢变得透明,变得浓稠,表面变得洁白光滑而没有颗粒物。这时奶奶便会关火,出锅,分装在众多的小碗中,然后放入冰箱冷藏……

仿写《社戏》的习作

《凉糕》第四段

如今,学业慢慢重了,我已很少再回老家。家乡奶奶做的凉糕许久没有尝到过了。虽然父亲曾替我找遍大半个北京城,吃过、尝过不少凉糕,但不是夹生就是煮过火有了糊味,红糖汁给的也很少,不尽人意。真的,一直到现在,我再也没有吃到过奶奶做的凉糕,也再没吃过那么清凉美味的凉糕了……

修改《凉糕》第二段

儿时经常看奶奶做凉糕。那是在入夏的傍晚,晚霞染红了天际。奶奶在种满竹子的小院儿里,搭起了避暑的凉棚。她轻快地铺好了案板、支上了灶台,熟练地清点着做凉糕所要用到的器材。拿眼睛扫过一遍还全然不放心,便立即招呼我过来。叮嘱我一样样核对着清水、面粉、铝盆、木勺……我看见天边将垂的夕阳,心里恐怕落日向晚,天色黑下来。我还能赶在天色擦黑前吃上美味的凉糕吗?奶奶仿佛猜透了我的心思,她终于满意地挥一挥手,招呼我准备享受美味的甜点。

修改《凉糕》第四段

每当夏日来临,傍晚的彩霞铺满天际的时候,我总会伏在阳台的窗边努力地向远处巴望,仿佛我能在那里寻到奶奶那轻快的身影。落日一点一点向云里低垂,终于看不见踪迹。远处的天边只留下青蓝交接的一片冷清。天色擦黑,我终于再没有等到那样的美味。

真的,一直到现在,我再也没有吃到过奶奶做的凉糕,也再没吃过那么清凉美味的凉糕了……

修改后《凉糕》第一段

我们四川的习惯,本来是在有人回家探亲时,要吃上一碗凉糕,这是一种四川独有的小吃,是我童年的回忆。我的老家在内江,是一个在四川东南部、比较偏僻的四线城市,人口不满400万。全市只有一座火车站。人们来往旅行多用大巴车。但在我看来却是乐土,因为可以吃到凉糕。

修改后《凉糕》第二段

儿时经常看奶奶做凉糕。那是在入夏的傍晚,晚霞染红了天际。奶奶在种满竹子的小院儿里,搭起了避暑的凉棚。她轻快地铺好了案板、支上了灶台,熟练地清点着做凉糕所要用到的器材。拿眼睛扫过一遍还全然不放心,便立即招呼我过来。叮嘱我一样样核对着清水、面粉、铝盆、木勺……我看见天边将垂的夕阳,心里恐怕落日向晚,天色黑下来。我还能赶在天色擦黑前吃上美味的凉糕吗?奶奶仿佛猜透了我的心思,她终于满意地挥一挥手,招呼我准备享受美味的甜点。

修改后《凉糕》第三段

和凉糕的一般做法不同,奶奶有着传统的制作工艺。她先把石灰水倒入一个较大的铝盆,等它沉淀,同时开始做面糊。奶奶做面糊非常讲究,取适量的面粉放在一个小盆里,加些清水,用木勺均匀搅拌。正转一圈再迅速反转一圈,为的是将面糊中的面疙瘩碾碎,格外细致,一下一下,如同一种打击乐曲。当面粉已完全溶于水中后,奶奶总要舀一勺面糊倒下,看面糊能拉成一条白线,如同一块白绸挑在勺尖。

修改后《凉糕》第四段

当面糊调成稀泥状后,就加入过滤的石灰水,慢慢搅拌,同时微火加热,格外用心。在煮的过程中,火候和时间非常重要。奶奶会时不时将鼻子凑近面盆,闻一闻是否有略带碱味的清香。如果有了,奶奶便会检查凉糕糊的颜色,直到盆中的胶状物由乳白慢慢变得透明,变得浓稠,表面变得洁白光滑而没有颗粒物。这时奶奶便会关火,出锅,分装在众多的小碗中,然后放入冰箱冷藏…………

修改后《凉糕》第五段

如今,学业慢慢重了,我已很少再回老家,家乡奶奶做的凉糕许久没有尝到过了。虽然父亲替我曾找遍大半个北京城,吃过、尝过不少凉糕,但不是夹生就是煮过火有了糊味,红糖汁给的也很少,不尽人意。每当夏日来临,傍晚的彩霞铺满天际的时候,我总会伏在阳台的窗边努力地向远处巴望,仿佛我能在那里寻到奶奶那轻快的身影。落日一点一点向云里低垂,终于看不见踪迹。远处的天边只留下青蓝交接的一片冷清。天色擦黑,我终于再没有等到那样的美味。

修改后《凉糕》第六段

真的,一直到现在,我再也没有吃到过奶奶做的凉糕,也再没吃过那么清凉美味的凉糕了……

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读