2019_2020学年高中语文第三单元《渐》课件(共48张PPT)粤教版必修2

文档属性

| 名称 | 2019_2020学年高中语文第三单元《渐》课件(共48张PPT)粤教版必修2 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-05-04 15:34:37 | ||

图片预览

文档简介

(共48张PPT)

第11课 渐

阙 题

刘眘虚

道由白云尽,

春与青溪长。

时有落花至,

远闻流水香。

闲门向山路,

深柳读书堂。

幽映每白日,

清辉照衣裳。

【赏析】 这首诗句句写景,画意诗情,佳句盈篇,可推为刘眘虚的代表作。诗描写深山中一座别墅及其幽美环境。一开头就写进入深山的情景。山路曲折,渐渐被缭绕的白云遮掩;春色烂漫,似道边溪水一般悠长。落花随水,不时飘流而至;水带花香,远流而去。清寂的荆门,正对着幽幽的山路;柳荫的深处,恰是主人的“读书堂”。尽管山深林密,晴日阳光透过树叶,也有一片清幽的光辉洒在衣裳上。

全诗都用景语织成,没有一句直接抒情,然而情韵盈然,意境幽美。诗人巧妙地运用景语,不但写出风景,给风景抹上感彩,而且又藏有人物,人物的行动、神态、感情、心理活动乃至身份、地位等等,给读者带来了直觉的美感和形象之外的趣味。

【思考】 这首诗在写景抒情上具有怎样的特点?请简要分析。

【提示】 画线部分为思考答案

课堂互动探究

写作素材积累

知能优化演练

第11课

渐

基础自主学案

美文佳作欣赏

基础自主学案

三、词语辨析

(1)渐渐·逐渐

渐渐:着重指一步步地、有较明显的阶段性。使用范围较窄,多半用于人们有意识的、过程较长的活动。常用于动词之前,不常用于形容词之前。

逐渐:一点一点地、没有明显的阶段性,使用范围较广,可用于人们有意识的、过程较长的活动,也可用于各种自然事物的变化。可用于动词之前和形容词之前。

例:①儿女_________长大起来,在朝夕相处的父母全不觉得。

②本来萧条的市场,理顺关系后,________火起来了。

渐渐

逐渐

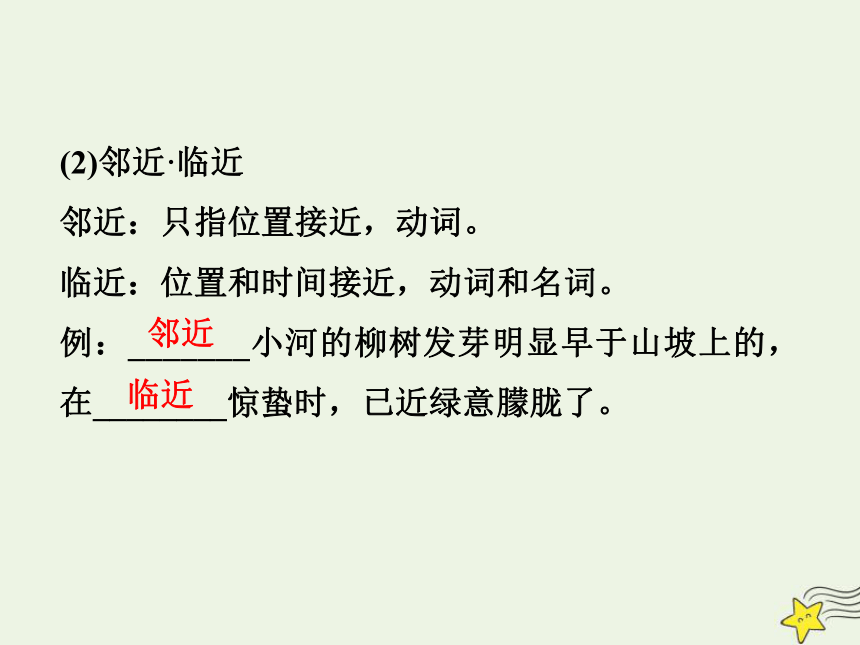

(2)邻近·临近

邻近:只指位置接近,动词。

临近:位置和时间接近,动词和名词。

例:_______小河的柳树发芽明显早于山坡上的,在________惊蛰时,已近绿意朦胧了。

邻近

临近

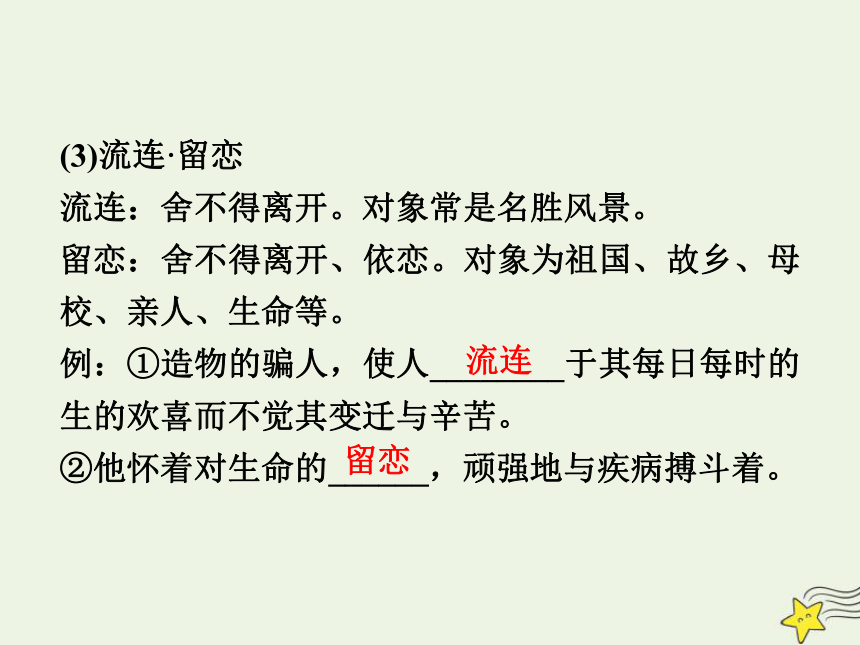

(3)流连·留恋

流连:舍不得离开。对象常是名胜风景。

留恋:舍不得离开、依恋。对象为祖国、故乡、母校、亲人、生命等。

例:①造物的骗人,使人________于其每日每时的生的欢喜而不觉其变迁与辛苦。

②他怀着对生命的______,顽强地与疾病搏斗着。

流连

留恋

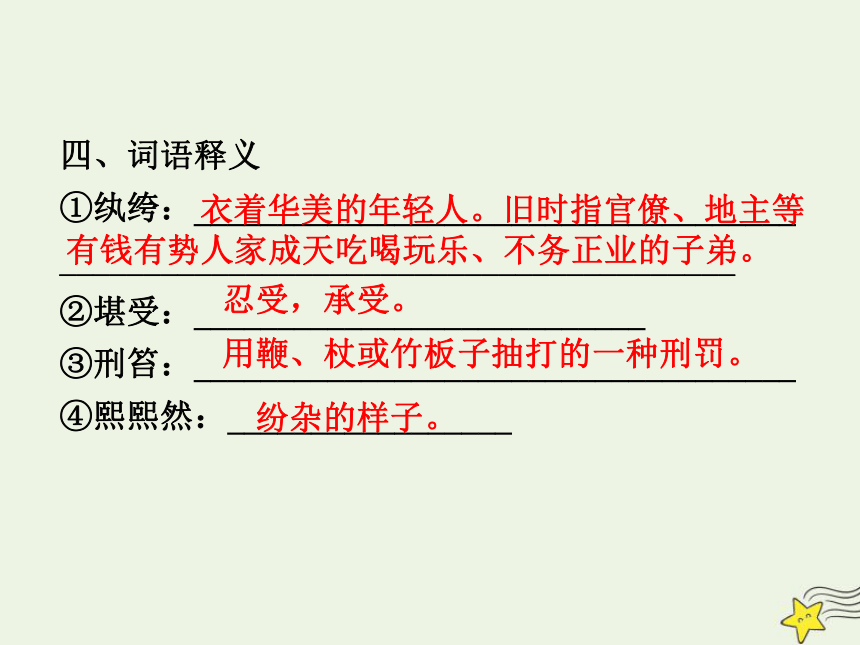

四、词语释义

①纨绔:____________________________________

________________________________________

②堪受:___________________________

③刑笞:____________________________________

④熙熙然:_________________

衣着华美的年轻人。旧时指官僚、地主等有钱有势人家成天吃喝玩乐、不务正业的子弟。

忍受,承受。

用鞭、杖或竹板子抽打的一种刑罚。

纷杂的样子。

⑤春秋代序:

___________________________________________

⑥不可思议:_______________________________

⑦渺茫:___________________________________

________________________________

⑧一刹那:__________________________

⑨永劫:___________________________

季节的变换。代序,按照一定的规律更替。

无法想象,难以理解。

ɑ.辽阔的样子。b.相隔遥远或久远,模糊不清。c.无把握。

指极短的时间。

佛教语。谓永无穷尽之时。

五、文学常识

1.走近作者

丰子恺(1898-1975)原名丰润,又名丰仁,

_____________人。我国现代著名画家、文学家、美术和音乐教育家、翻译家,是一位多方面卓有成就的文艺大师。丰子恺的散文,在我国新文学史上也有较大的影响。主要作品有《缘缘堂随笔》、《率真集》、《车厢社会》、《艺术趣味》等。

浙江桐乡

2.资料链接

丰子恺散文的特点

丰子恺的散文创作始于上个世纪____年代中期。他在描摹人生世态时,思想上是存在着矛盾的,他多少也看到了世间的黑暗,却又往往逃避严酷的现实。他先神游于儿童的世界,认为儿童有着“天地间最健全的心眼”,赞美儿童,但这并不能使他对人生作出圆满的答案,于是他就跌入了宗教的罗网。

20

对于艺术,他主张“远功利”、“归平等”,由此从艺术中“可得到自由的乐趣”、“天真的乐趣”、“调剂平时生活的苦闷”。正是在这种思想的支配下,他的大部分作品都在追求着一种闲情和逸致,有时候在作者娓娓的叙述中,也显示出了一种感人的情调。

课堂互动探究

[文脉·探究]

1.“渐”的本质是什么?作者为什么要称之为“渐”?

【提示】 “渐”的本质是“时间”。文章的“渐”是一个关于时间推移、事物变化的程度的修饰词,意谓“渐渐”。作者认为事物的变化是在“渐渐”的过程中发生的,“犹如从斜度极缓的长远的山坡上走下来,使人不察其……恒久不变……”,这样说十分形象。

2.作者在文中对“渐”是怎样阐述的?

【提示】 作者认为:“渐”是人生圆滑进行的微妙的要素;是造物主骗人的手段;人生是由“渐”维持的;人之能堪受境遇的变衰,也全靠这“渐”的助力;是大自然的神秘的原则,造物主的微妙的工夫;“渐”的作用,就是用每步相差极微极缓的办法来隐蔽时间的过去与事物的变迁的痕迹,使人误认其为恒久不变;是造物主骗人的一大诡计。

3.作者写作这篇文章的目的是什么?作者是从哪三大方面来说明“渐”这一现象的?

【提示】 作者为唤醒人们的时间意识,激励人们要把握好时间,把握好生命,做一个有“大人格”、“大人生”的人。在文中,作者先列举了“渐”的外在表现。然后谈论“渐”的作用:用每步相差极微极缓的方法来隐蔽时间的过去与事物的变迁的痕迹,使人误认其为恒久不变。最后指出“渐”的实质,即“时间”。

4.作者采用了怎样的方法把抽象的道理讲明白?

【提示】 使用举例论证、比喻论证的论证方法。列举了一些非常贴近现实生活的例子来分析人生的发展变化是在不知不觉中微妙进行的。“巨富子弟”的变化、昼夜季节的变化、儿女的成长、植物的花开、抱犊过沟等。把看不见的人生变化比喻成人们熟悉的走路、音乐符号、时钟等,说理形象而到位。

5.如何理解“使人生圆滑进行的微妙的要素,莫如‘渐’;造物主骗人的手段,也莫如‘渐’”中“圆滑”和“微妙”二词的含义?

【名师点拨】 “圆滑”令我们想到人生就像鹅卵石一样由于岁月的不断冲刷所造成,被冲掉了棱角,冲刷掉了自己的本质。作者用“圆滑”可以说概括了人的一生的整体变化。“微妙”一词的使用非常贴切。作者指出人生的变化在于“渐”字,而“渐”字的表现是无声无息,令人毫不知觉的。而“微妙”一词正好是这种特点表现的概括。

6.“渐变”是一种自然规律,不以人的主观意志为转移,不管你是否明确地意识到万物皆变,也无论你是否保持清醒的认识,还是处于一种错觉之中,“渐变”都在进行。作者正是从对人的生命历程中种种渐变规律的描述和分析中得出结论,感悟到生命的真谛的。请谈一谈作者的认识。

【名师点拨】 《渐》由浅入深,通过对人的生命历程中渐变规律的描述和分析,唤醒人们的时间意识,激励人们要把握好时间,把握好生命,做一个有“大人格”、“大人生”的人。

[细剖·深析]

[楼主]

古人谈起时间,常有时不我待、人生苦短之感。曹操说:“对酒当歌,人生几何?譬如朝露,去日苦多。”王羲之说:“夫人之相与,俯仰一世。……当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至。”李白也曾感慨:“君不见高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪。”苏轼的感慨也许更深一层,他面对浩淼的江水说:“寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。哀吾生之须臾,羡长江之无穷。”本文作者丰子恺的观点,与这些古人有哪些相同与不同?

[沙发]

从整体上看,丰子恺的观点与古人对人生短暂的认识相同,都是慨叹时光的流逝。丰子恺主张人不要为“渐”所迷惑,不要为造物主所欺骗,应“收缩无限的时间并空间于方寸的心中”,也即把握好时间,让自己拥有“大人格”、“大人生”。

[板凳]

我认为丰子恺的观点和楼主列举的古人的观点有很大的不同:楼主列举的古人是感慨时光的短暂,而丰子恺是说时间是“渐渐”流逝的,说明任何人都逃不过“渐变”的生命演化历程,而由于这种“变”是渐进的,让人不知不觉的,容易被人轻视,是呼吁人们珍惜光阴。

[三楼]

丰子恺的“渐”其本质是时间,是时间的渐逝,世间任何事物都逃脱不了时间;而上述古人都是就时间的一个层面——人生而言的,意在强调人生的短暂,抒发功业无成的感慨。这中间有相同点,也有不同点。

写作素材积累

深入浅出 说理透彻

《渐》充分体现了作者善于从日常生活的琐事中感悟生命真谛的特点。“渐”是一种事物累积、时间流逝的形态,这形态没有具体形迹,难以捉摸把握。作者并不直说“渐”是什么,而是引用了许多生活中的具体例子,从身边的琐事、日常的见闻、零星的思想和感触谈起,由浅入深,由具体而入抽象,揭开“渐”的本质,感悟人生的道理,认识时空变化的意义,揭示生存的哲理。

作者坦诚真挚,既执著于对生命的玄思,又侧重于对具体事物的品味,随意抒写,自由活泼。

文章虽然是阐释“时间”神奇的力量,但语言通俗易懂,如拉家常。文章首先列举了许多例子,说明任何人都逃不过“渐变”的生命演化历程,接着又从世间万物时刻在变化而又让人毫无觉察的描述中,提出了“渐”的问题。接着文章又进一步揭开了“渐”的问题其实是时间的问题这一真相,指出人常常受“渐”的蒙骗的原因,在于人无从把握一直在流逝着的时间,不明白自己在人生历程中所处的位置,因而难以成为明达之人。

最后发出呼吁:人不要为“渐”所迷惑,不要为造物主所欺骗,应“收缩无限的时间并空间于方寸的心中”,也即把握好时间的生命线,让自己拥有“大人格”、“大人生”。

随堂练笔

下面都是有关时间的名言,请从中选取你最有感触的一句谈谈你的体会。不少于100字。

时间的步伐有三种:未来姗姗来迟,现在像箭一样飞逝,过去永远静立不动。 ——席勒

时间,每天得到的都是二十四小时,可是一天的时间给勤勉的人带来智慧和力量,给懒散的人只留下一片悔恨。

——鲁迅

世界上最快而又最慢,最长而又最短,最平凡而又最珍贵,最容易被人忽视,而又最令人后悔的就是时间。

——高尔基

1.课内素材开发

“时间”是一个永恒的话题。孔子说:“逝者如斯夫,不舍昼夜。”鲁迅说:“无端地浪费别人的时间就是谋财害命,无端地浪费自己的时间就等于慢性自杀。”朱自清曾用《匆匆》来表达他对霎时间的感受,李大钊用《今》告诫人们要把握现在,高尔基借《时钟》的“嘀嗒”之声揭示生命的历程,刘墉则在《创造超越的人生》中阐释“瞬间”和“永恒”的辩证关系,回忆自己的生命历程,有一种弹指一挥间的感觉,任何人都逃不过“渐变”的生命演化历程,“在不知不觉之中,天真烂漫的孩子‘渐渐’变成

野心勃勃的青年;慷慨豪侠的青年‘渐渐’变成冷酷的成人;血气旺盛的成人‘渐渐’变成顽固的老头子。”人生的“变”是肯定的,然而由于这种“变”是渐进的,是我们全然不觉的,所以我们对待有限的时间、有限的生命,往往是随意且茫然。丰子恺先生的这篇文章,可以让我们思考该如何对待时间,对待生命。

[适用话题]

这则材料可以用在“珍惜时间”“把握人生”“热爱生命”等话题或材料作文中。

2.鲜活素材速递

为了国家财产和人民群众的生命

2011年3月27日9时,安徽某机场,飞行员庄文波和蒋卫军在执行一次普通的飞机转场飞行任务。9时31分,后舱飞行员蒋卫军判断发动机可能出现故障。飞机抖动剧烈,状态难以保持。9时35分,发动机已完全停止运行,飞机高度骤然下降。两名飞行员已命悬一线。塔台指挥员发出口令:“可以跳伞。”跳伞,意味着国家的巨额财产——飞机将彻底损毁,也意味着飞机落点后不可控制,可能伤及人民群众。于是他们决定拼尽全力,采取迫降。

庄文波和蒋卫军艰难地搜索着适合迫降的场所。但是,机翼下,要么是一个又一个村庄,要么是农田里耕作的农民,就这样,庄文波和蒋卫军3次调转机头,但“一定要迫降”的信念始终没有动摇。9时37分,庄文波突然发现飞机右侧麦田有一块没有群众的平坦田地,便向这片麦田落去。但就在飞机快要落地的瞬间,庄文波突然发现机头方向,有一个村民正在低头干活,听到飞机响声才起身张望。于是在极其艰难与危险中,他们又强行改变了着落点。事后,庄文波谈到这件事,他的回答平静坦然:“如果这位村民因飞机迫降伤亡,我会内疚一辈子,一生都不得安宁。”

[适用话题]

这则材料可以用于“责任”“爱心”“使命”等话题或材料作文中。

时 间

沈从文

一切存在,严格地说都需要“时间”。

时间改变一切,证实一切。气候寒暑,

草木荣枯,人从生到死,都从时间上

发生作用。

美文佳作欣赏

常说到“生命的意义”或“生命的价值”。其实一个人活下去真正的意义和价值,不过占有几十个年头的时间罢了。正仿佛不少人对生命下的结论差不多都以为是“生命的意义同价值是活个几十年”,因此都肯定生活是吃,喝,睡觉,吵架,恋爱……活下去等待死,死后让棺木来装殓他,黄土来掩埋他,蛆虫来收拾他。

生命的意义解释得如此单纯,“活下去,活着,倒下,死了”,未免太可怕了。因此一些聪明人同一些愚人,对生命的意义同价值找出第二种结论,就是“怎么样来耗费这几十个年头”。他们虽都肯定了生活是由“吃,喝,睡觉,吵架,恋爱……”所构成,然而生活得失取舍之间,到底也就有了分歧。这分歧一看就明白的。大而言之,聪明人要思考生活,愚蠢人要习惯生活。

聪明人以为目前并不完全好,一切应比目前更好,且竭力追求那个理想。愚蠢人对习惯完全满意,安于现状,保证习惯。(在世俗观察上,这两种人的称呼常常相反,安于习惯的被呼为聪明人,怀抱理想的人却成了愚蠢家伙。)

这两种人虽同样有个“怎么样来耗费这几十个年头”的打算,要从人与人之间寻找生命的意义和价值,即便有时择业相同,他们的成就却不相同。同样想征服颜色线条作画家,同样想征服乐器音声作音乐家,同样想征服木石铜牙及其他材料作雕刻家,甚至于同样想征服人身行为作帝王,同样想征服人心信仰作思想家或教主,一切结果都不会相同。因此世界上有大诗人,同时也就有蹩脚诗人,有伟大革命家,同时也有虚伪革命家。至于两种人目的不同,择业不同,那就更容易一目了然了。

看出生命的意义同价值,原来如此,却想在生前死后使生命具有一点特殊意义和永久价值,心性绝顶聪明,为人却好像傻头傻脑,历史上的释迦、孔子、屈原、耶稣,就是这种人。这种人或出世,或入世,或革命,或复古,活下来都显得很愚蠢,死后却显得很伟大。历史上这种人并不多,可是每一时代间产生一个两个,就很像样子了。这种人自然也只能活个几十年,可是他的观念,他的意见,他的风度,他的文章,却可以活在人类的记忆中几千年。一切人的生命都有时间的限制,这种人的生命又似乎不大受这种限制。

话说回来,事事物物都要时间证明,可是时间本身却又像是个极其抽象的东西,无形,无声,无色,无味。要说明时间的存在,还得回过头来从事事物物中去取证。从日月来去,从草木荣枯,从生命存亡中找证据。正因为事事物物都可为时间作注解,时间本身反而被人疏忽了。所以我们被提问到生命的意义同价值时,没有一个人能说“生命的意义同价值,只是一堆时间”。

“前不见古人,后不见来者”,这是一个真正明白生命意义同价值的人所说的话。老先生说这话时心中的寂寞可知!能说这话的是个伟人,能理解这话的也不是个凡人。目前的活人,大家都记得这两句话,却只有那些从日光下牵入牢狱,或从牢狱中牵上刑场的倾心理想的人,最了解这两句话的意义。因为说这话的人生命的耗费,同懂这话的人生命的耗费,异途同归,完全是为事实皱眉,却胆敢对理想倾心。

他们的方法不同,他们的时代不同,他们的环境不同,他们的遭遇也不同;相同的是他们的心,同样为人类向上向前而跳跃。

一九三五年十月

(选自《沈从文文集·第十卷》,有改动)

【赏评】 时间是世人感慨最多的东西,也是最容易被浪费的东西;对待时间的不同态度,使用时间的不同方式,也就区分出了智人和愚人。

第11课 渐

阙 题

刘眘虚

道由白云尽,

春与青溪长。

时有落花至,

远闻流水香。

闲门向山路,

深柳读书堂。

幽映每白日,

清辉照衣裳。

【赏析】 这首诗句句写景,画意诗情,佳句盈篇,可推为刘眘虚的代表作。诗描写深山中一座别墅及其幽美环境。一开头就写进入深山的情景。山路曲折,渐渐被缭绕的白云遮掩;春色烂漫,似道边溪水一般悠长。落花随水,不时飘流而至;水带花香,远流而去。清寂的荆门,正对着幽幽的山路;柳荫的深处,恰是主人的“读书堂”。尽管山深林密,晴日阳光透过树叶,也有一片清幽的光辉洒在衣裳上。

全诗都用景语织成,没有一句直接抒情,然而情韵盈然,意境幽美。诗人巧妙地运用景语,不但写出风景,给风景抹上感彩,而且又藏有人物,人物的行动、神态、感情、心理活动乃至身份、地位等等,给读者带来了直觉的美感和形象之外的趣味。

【思考】 这首诗在写景抒情上具有怎样的特点?请简要分析。

【提示】 画线部分为思考答案

课堂互动探究

写作素材积累

知能优化演练

第11课

渐

基础自主学案

美文佳作欣赏

基础自主学案

三、词语辨析

(1)渐渐·逐渐

渐渐:着重指一步步地、有较明显的阶段性。使用范围较窄,多半用于人们有意识的、过程较长的活动。常用于动词之前,不常用于形容词之前。

逐渐:一点一点地、没有明显的阶段性,使用范围较广,可用于人们有意识的、过程较长的活动,也可用于各种自然事物的变化。可用于动词之前和形容词之前。

例:①儿女_________长大起来,在朝夕相处的父母全不觉得。

②本来萧条的市场,理顺关系后,________火起来了。

渐渐

逐渐

(2)邻近·临近

邻近:只指位置接近,动词。

临近:位置和时间接近,动词和名词。

例:_______小河的柳树发芽明显早于山坡上的,在________惊蛰时,已近绿意朦胧了。

邻近

临近

(3)流连·留恋

流连:舍不得离开。对象常是名胜风景。

留恋:舍不得离开、依恋。对象为祖国、故乡、母校、亲人、生命等。

例:①造物的骗人,使人________于其每日每时的生的欢喜而不觉其变迁与辛苦。

②他怀着对生命的______,顽强地与疾病搏斗着。

流连

留恋

四、词语释义

①纨绔:____________________________________

________________________________________

②堪受:___________________________

③刑笞:____________________________________

④熙熙然:_________________

衣着华美的年轻人。旧时指官僚、地主等有钱有势人家成天吃喝玩乐、不务正业的子弟。

忍受,承受。

用鞭、杖或竹板子抽打的一种刑罚。

纷杂的样子。

⑤春秋代序:

___________________________________________

⑥不可思议:_______________________________

⑦渺茫:___________________________________

________________________________

⑧一刹那:__________________________

⑨永劫:___________________________

季节的变换。代序,按照一定的规律更替。

无法想象,难以理解。

ɑ.辽阔的样子。b.相隔遥远或久远,模糊不清。c.无把握。

指极短的时间。

佛教语。谓永无穷尽之时。

五、文学常识

1.走近作者

丰子恺(1898-1975)原名丰润,又名丰仁,

_____________人。我国现代著名画家、文学家、美术和音乐教育家、翻译家,是一位多方面卓有成就的文艺大师。丰子恺的散文,在我国新文学史上也有较大的影响。主要作品有《缘缘堂随笔》、《率真集》、《车厢社会》、《艺术趣味》等。

浙江桐乡

2.资料链接

丰子恺散文的特点

丰子恺的散文创作始于上个世纪____年代中期。他在描摹人生世态时,思想上是存在着矛盾的,他多少也看到了世间的黑暗,却又往往逃避严酷的现实。他先神游于儿童的世界,认为儿童有着“天地间最健全的心眼”,赞美儿童,但这并不能使他对人生作出圆满的答案,于是他就跌入了宗教的罗网。

20

对于艺术,他主张“远功利”、“归平等”,由此从艺术中“可得到自由的乐趣”、“天真的乐趣”、“调剂平时生活的苦闷”。正是在这种思想的支配下,他的大部分作品都在追求着一种闲情和逸致,有时候在作者娓娓的叙述中,也显示出了一种感人的情调。

课堂互动探究

[文脉·探究]

1.“渐”的本质是什么?作者为什么要称之为“渐”?

【提示】 “渐”的本质是“时间”。文章的“渐”是一个关于时间推移、事物变化的程度的修饰词,意谓“渐渐”。作者认为事物的变化是在“渐渐”的过程中发生的,“犹如从斜度极缓的长远的山坡上走下来,使人不察其……恒久不变……”,这样说十分形象。

2.作者在文中对“渐”是怎样阐述的?

【提示】 作者认为:“渐”是人生圆滑进行的微妙的要素;是造物主骗人的手段;人生是由“渐”维持的;人之能堪受境遇的变衰,也全靠这“渐”的助力;是大自然的神秘的原则,造物主的微妙的工夫;“渐”的作用,就是用每步相差极微极缓的办法来隐蔽时间的过去与事物的变迁的痕迹,使人误认其为恒久不变;是造物主骗人的一大诡计。

3.作者写作这篇文章的目的是什么?作者是从哪三大方面来说明“渐”这一现象的?

【提示】 作者为唤醒人们的时间意识,激励人们要把握好时间,把握好生命,做一个有“大人格”、“大人生”的人。在文中,作者先列举了“渐”的外在表现。然后谈论“渐”的作用:用每步相差极微极缓的方法来隐蔽时间的过去与事物的变迁的痕迹,使人误认其为恒久不变。最后指出“渐”的实质,即“时间”。

4.作者采用了怎样的方法把抽象的道理讲明白?

【提示】 使用举例论证、比喻论证的论证方法。列举了一些非常贴近现实生活的例子来分析人生的发展变化是在不知不觉中微妙进行的。“巨富子弟”的变化、昼夜季节的变化、儿女的成长、植物的花开、抱犊过沟等。把看不见的人生变化比喻成人们熟悉的走路、音乐符号、时钟等,说理形象而到位。

5.如何理解“使人生圆滑进行的微妙的要素,莫如‘渐’;造物主骗人的手段,也莫如‘渐’”中“圆滑”和“微妙”二词的含义?

【名师点拨】 “圆滑”令我们想到人生就像鹅卵石一样由于岁月的不断冲刷所造成,被冲掉了棱角,冲刷掉了自己的本质。作者用“圆滑”可以说概括了人的一生的整体变化。“微妙”一词的使用非常贴切。作者指出人生的变化在于“渐”字,而“渐”字的表现是无声无息,令人毫不知觉的。而“微妙”一词正好是这种特点表现的概括。

6.“渐变”是一种自然规律,不以人的主观意志为转移,不管你是否明确地意识到万物皆变,也无论你是否保持清醒的认识,还是处于一种错觉之中,“渐变”都在进行。作者正是从对人的生命历程中种种渐变规律的描述和分析中得出结论,感悟到生命的真谛的。请谈一谈作者的认识。

【名师点拨】 《渐》由浅入深,通过对人的生命历程中渐变规律的描述和分析,唤醒人们的时间意识,激励人们要把握好时间,把握好生命,做一个有“大人格”、“大人生”的人。

[细剖·深析]

[楼主]

古人谈起时间,常有时不我待、人生苦短之感。曹操说:“对酒当歌,人生几何?譬如朝露,去日苦多。”王羲之说:“夫人之相与,俯仰一世。……当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至。”李白也曾感慨:“君不见高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪。”苏轼的感慨也许更深一层,他面对浩淼的江水说:“寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。哀吾生之须臾,羡长江之无穷。”本文作者丰子恺的观点,与这些古人有哪些相同与不同?

[沙发]

从整体上看,丰子恺的观点与古人对人生短暂的认识相同,都是慨叹时光的流逝。丰子恺主张人不要为“渐”所迷惑,不要为造物主所欺骗,应“收缩无限的时间并空间于方寸的心中”,也即把握好时间,让自己拥有“大人格”、“大人生”。

[板凳]

我认为丰子恺的观点和楼主列举的古人的观点有很大的不同:楼主列举的古人是感慨时光的短暂,而丰子恺是说时间是“渐渐”流逝的,说明任何人都逃不过“渐变”的生命演化历程,而由于这种“变”是渐进的,让人不知不觉的,容易被人轻视,是呼吁人们珍惜光阴。

[三楼]

丰子恺的“渐”其本质是时间,是时间的渐逝,世间任何事物都逃脱不了时间;而上述古人都是就时间的一个层面——人生而言的,意在强调人生的短暂,抒发功业无成的感慨。这中间有相同点,也有不同点。

写作素材积累

深入浅出 说理透彻

《渐》充分体现了作者善于从日常生活的琐事中感悟生命真谛的特点。“渐”是一种事物累积、时间流逝的形态,这形态没有具体形迹,难以捉摸把握。作者并不直说“渐”是什么,而是引用了许多生活中的具体例子,从身边的琐事、日常的见闻、零星的思想和感触谈起,由浅入深,由具体而入抽象,揭开“渐”的本质,感悟人生的道理,认识时空变化的意义,揭示生存的哲理。

作者坦诚真挚,既执著于对生命的玄思,又侧重于对具体事物的品味,随意抒写,自由活泼。

文章虽然是阐释“时间”神奇的力量,但语言通俗易懂,如拉家常。文章首先列举了许多例子,说明任何人都逃不过“渐变”的生命演化历程,接着又从世间万物时刻在变化而又让人毫无觉察的描述中,提出了“渐”的问题。接着文章又进一步揭开了“渐”的问题其实是时间的问题这一真相,指出人常常受“渐”的蒙骗的原因,在于人无从把握一直在流逝着的时间,不明白自己在人生历程中所处的位置,因而难以成为明达之人。

最后发出呼吁:人不要为“渐”所迷惑,不要为造物主所欺骗,应“收缩无限的时间并空间于方寸的心中”,也即把握好时间的生命线,让自己拥有“大人格”、“大人生”。

随堂练笔

下面都是有关时间的名言,请从中选取你最有感触的一句谈谈你的体会。不少于100字。

时间的步伐有三种:未来姗姗来迟,现在像箭一样飞逝,过去永远静立不动。 ——席勒

时间,每天得到的都是二十四小时,可是一天的时间给勤勉的人带来智慧和力量,给懒散的人只留下一片悔恨。

——鲁迅

世界上最快而又最慢,最长而又最短,最平凡而又最珍贵,最容易被人忽视,而又最令人后悔的就是时间。

——高尔基

1.课内素材开发

“时间”是一个永恒的话题。孔子说:“逝者如斯夫,不舍昼夜。”鲁迅说:“无端地浪费别人的时间就是谋财害命,无端地浪费自己的时间就等于慢性自杀。”朱自清曾用《匆匆》来表达他对霎时间的感受,李大钊用《今》告诫人们要把握现在,高尔基借《时钟》的“嘀嗒”之声揭示生命的历程,刘墉则在《创造超越的人生》中阐释“瞬间”和“永恒”的辩证关系,回忆自己的生命历程,有一种弹指一挥间的感觉,任何人都逃不过“渐变”的生命演化历程,“在不知不觉之中,天真烂漫的孩子‘渐渐’变成

野心勃勃的青年;慷慨豪侠的青年‘渐渐’变成冷酷的成人;血气旺盛的成人‘渐渐’变成顽固的老头子。”人生的“变”是肯定的,然而由于这种“变”是渐进的,是我们全然不觉的,所以我们对待有限的时间、有限的生命,往往是随意且茫然。丰子恺先生的这篇文章,可以让我们思考该如何对待时间,对待生命。

[适用话题]

这则材料可以用在“珍惜时间”“把握人生”“热爱生命”等话题或材料作文中。

2.鲜活素材速递

为了国家财产和人民群众的生命

2011年3月27日9时,安徽某机场,飞行员庄文波和蒋卫军在执行一次普通的飞机转场飞行任务。9时31分,后舱飞行员蒋卫军判断发动机可能出现故障。飞机抖动剧烈,状态难以保持。9时35分,发动机已完全停止运行,飞机高度骤然下降。两名飞行员已命悬一线。塔台指挥员发出口令:“可以跳伞。”跳伞,意味着国家的巨额财产——飞机将彻底损毁,也意味着飞机落点后不可控制,可能伤及人民群众。于是他们决定拼尽全力,采取迫降。

庄文波和蒋卫军艰难地搜索着适合迫降的场所。但是,机翼下,要么是一个又一个村庄,要么是农田里耕作的农民,就这样,庄文波和蒋卫军3次调转机头,但“一定要迫降”的信念始终没有动摇。9时37分,庄文波突然发现飞机右侧麦田有一块没有群众的平坦田地,便向这片麦田落去。但就在飞机快要落地的瞬间,庄文波突然发现机头方向,有一个村民正在低头干活,听到飞机响声才起身张望。于是在极其艰难与危险中,他们又强行改变了着落点。事后,庄文波谈到这件事,他的回答平静坦然:“如果这位村民因飞机迫降伤亡,我会内疚一辈子,一生都不得安宁。”

[适用话题]

这则材料可以用于“责任”“爱心”“使命”等话题或材料作文中。

时 间

沈从文

一切存在,严格地说都需要“时间”。

时间改变一切,证实一切。气候寒暑,

草木荣枯,人从生到死,都从时间上

发生作用。

美文佳作欣赏

常说到“生命的意义”或“生命的价值”。其实一个人活下去真正的意义和价值,不过占有几十个年头的时间罢了。正仿佛不少人对生命下的结论差不多都以为是“生命的意义同价值是活个几十年”,因此都肯定生活是吃,喝,睡觉,吵架,恋爱……活下去等待死,死后让棺木来装殓他,黄土来掩埋他,蛆虫来收拾他。

生命的意义解释得如此单纯,“活下去,活着,倒下,死了”,未免太可怕了。因此一些聪明人同一些愚人,对生命的意义同价值找出第二种结论,就是“怎么样来耗费这几十个年头”。他们虽都肯定了生活是由“吃,喝,睡觉,吵架,恋爱……”所构成,然而生活得失取舍之间,到底也就有了分歧。这分歧一看就明白的。大而言之,聪明人要思考生活,愚蠢人要习惯生活。

聪明人以为目前并不完全好,一切应比目前更好,且竭力追求那个理想。愚蠢人对习惯完全满意,安于现状,保证习惯。(在世俗观察上,这两种人的称呼常常相反,安于习惯的被呼为聪明人,怀抱理想的人却成了愚蠢家伙。)

这两种人虽同样有个“怎么样来耗费这几十个年头”的打算,要从人与人之间寻找生命的意义和价值,即便有时择业相同,他们的成就却不相同。同样想征服颜色线条作画家,同样想征服乐器音声作音乐家,同样想征服木石铜牙及其他材料作雕刻家,甚至于同样想征服人身行为作帝王,同样想征服人心信仰作思想家或教主,一切结果都不会相同。因此世界上有大诗人,同时也就有蹩脚诗人,有伟大革命家,同时也有虚伪革命家。至于两种人目的不同,择业不同,那就更容易一目了然了。

看出生命的意义同价值,原来如此,却想在生前死后使生命具有一点特殊意义和永久价值,心性绝顶聪明,为人却好像傻头傻脑,历史上的释迦、孔子、屈原、耶稣,就是这种人。这种人或出世,或入世,或革命,或复古,活下来都显得很愚蠢,死后却显得很伟大。历史上这种人并不多,可是每一时代间产生一个两个,就很像样子了。这种人自然也只能活个几十年,可是他的观念,他的意见,他的风度,他的文章,却可以活在人类的记忆中几千年。一切人的生命都有时间的限制,这种人的生命又似乎不大受这种限制。

话说回来,事事物物都要时间证明,可是时间本身却又像是个极其抽象的东西,无形,无声,无色,无味。要说明时间的存在,还得回过头来从事事物物中去取证。从日月来去,从草木荣枯,从生命存亡中找证据。正因为事事物物都可为时间作注解,时间本身反而被人疏忽了。所以我们被提问到生命的意义同价值时,没有一个人能说“生命的意义同价值,只是一堆时间”。

“前不见古人,后不见来者”,这是一个真正明白生命意义同价值的人所说的话。老先生说这话时心中的寂寞可知!能说这话的是个伟人,能理解这话的也不是个凡人。目前的活人,大家都记得这两句话,却只有那些从日光下牵入牢狱,或从牢狱中牵上刑场的倾心理想的人,最了解这两句话的意义。因为说这话的人生命的耗费,同懂这话的人生命的耗费,异途同归,完全是为事实皱眉,却胆敢对理想倾心。

他们的方法不同,他们的时代不同,他们的环境不同,他们的遭遇也不同;相同的是他们的心,同样为人类向上向前而跳跃。

一九三五年十月

(选自《沈从文文集·第十卷》,有改动)

【赏评】 时间是世人感慨最多的东西,也是最容易被浪费的东西;对待时间的不同态度,使用时间的不同方式,也就区分出了智人和愚人。