粤教版语文必修五第四单元第18课《郑伯克段于鄢》课件(共43张PPT)

文档属性

| 名称 | 粤教版语文必修五第四单元第18课《郑伯克段于鄢》课件(共43张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-05-05 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共43张PPT)

郑伯克段于鄢

粤教版语文必修五第四单元

《左传》

教学目标

01

结合注释,弄通全文,掌握重点字词、语句

02

了解《左传》相关知识、“春秋笔法”

03

分析人物形象,客观评价人物

郑伯克段于鄢

【 《左传》简介】

又称《春秋左氏传》或《左氏春秋》,相传为春秋末年鲁国史官左丘明撰写。是我国第一部叙事详备的编年体史书。记载了鲁国以及当时几个主要诸侯国二百多年的历史。

《春秋三传》

左丘明《左氏春秋传》(《左传》)

公羊高《公羊春秋传》(《公羊传》)

谷梁赤《谷梁春秋传》(《谷梁传》)

郑伯克段于鄢

【 《左传》简介】

文学价值:

它是历代散文的典范。叙事详备,情节富于故事性和戏剧性。人物描写生动形象,性格鲜明,或善良正直、或险恶邪僻,无不惟妙惟肖。语言简洁精妙、着墨少而寓意繁。尤其擅长描写战争,叙述有条不紊,笔调灵活多变,显示了作者高超的艺术表现力。

《郑伯克段于鄢》史学、文学的经典名篇,《左传》的首篇,《古文观止》的首篇。

“春秋笔法”

春秋:春秋时鲁国的史书。笔法:写文章的技巧。指文字隐晦、文笔婉转而含有褒贬意思的写作风格。春秋笔法是孔子首创的描述写法,称“微言大义”,在叙事时暗含褒贬,委婉的表达作者的倾向。

例一:《周语下》:鲁侯归,乃逐叔侨如。……简王十二年,晋杀三都。十三年,晋侯弑。……齐人杀国武子。

析:“杀”可指杀人,杀有罪之人,无罪之人,也可指杀动物。“弑”在古代指子杀父、臣杀君,一般指下杀上,并且“弑”的对象只能是人而不能是物。“诛”主要用于杀有罪,杀不仁者,可以下杀上,也可以是上杀下;“戮”的对象可以是有罪之人、不仁之人,也可以是无罪之人,同时又可以解释为羞辱。同样有“杀害”的意思,但不同的用词寓含不同的褒贬态度。

(1)郑伯,指下文的郑庄公,是郑国的第三代国君。

解 题

郑 伯 克 段 于 鄢

主人公

事件

地点

(2)克,战胜,今有“攻克”、“战无不胜,攻无不克"等用法。段,指下文的共叔段,即郑庄公的弟弟。

(3)于鄢,介词结构。鄢,地名,其地在今河南省鄢陵县境内。题目结构为状语后置句。

《春秋》全文9字:“夏五月,郑伯克段于鄢”。

语言图式的积累

壹

郑伯克段于鄢

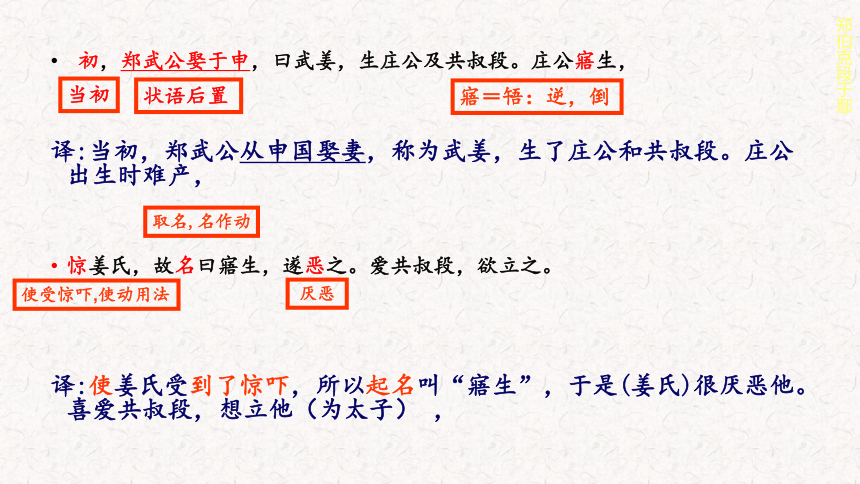

初,郑武公娶于申,曰武姜,生庄公及共叔段。庄公寤生,

译:当初,郑武公从申国娶妻,称为武姜,生了庄公和共叔段。庄公出生时难产,

惊姜氏,故名曰寤生,遂恶之。爱共叔段,欲立之。

译:使姜氏受到了惊吓,所以起名叫“寤生”,于是(姜氏)很厌恶他。喜爱共叔段,想立他(为太子) ,

当初

状语后置

寤=啎:逆,倒

使受惊吓,使动用法

取名,名作动

厌恶

郑伯克段于鄢

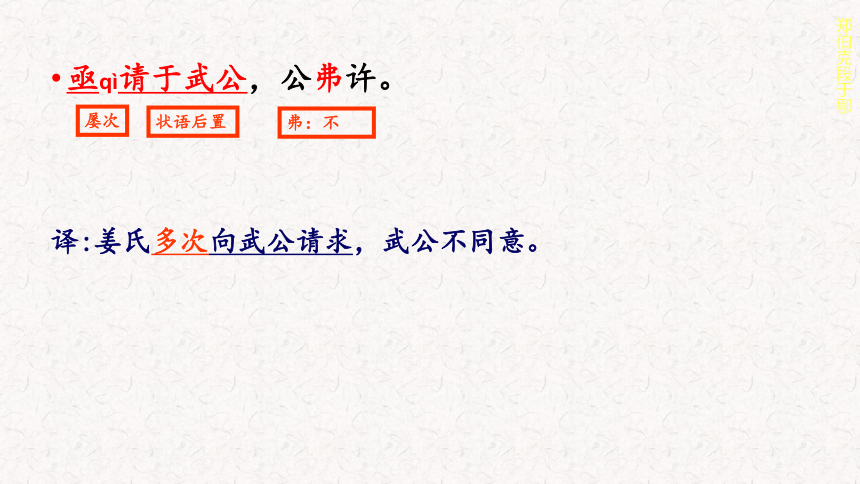

亟qì请于武公,公弗许。

译:姜氏多次向武公请求,武公不同意。

屡次

状语后置

弗:不

郑伯克段于鄢

及庄公即位,为之请制。公曰:“制,巌邑也,

译:等到庄公继承了君位,(姜氏)替共叔段请求制地作为封邑,庄公说:“制,是个险要的城邑,

虢叔死焉,佗邑唯命。”请京,使居之,谓之京城大叔。

译:过去虢叔就死在那里,(因此不便分封给他),其他的地方一切听你吩咐。”(姜氏)请求京地,庄公让共叔段住在那里,百姓称他“京城太叔”。

替共叔段

地名

同“岩”险要

判断句

在那里,兼词

一切听你吩咐

让

称他

通“太”,尊称

广铁一中 周瑛制作

郑伯克段于鄢

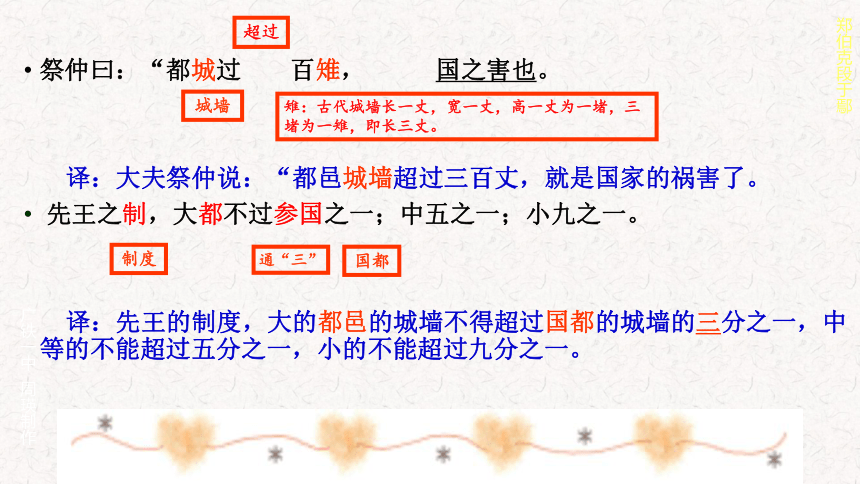

祭仲曰:“都城过 百雉, 国之害也。

译:大夫祭仲说:“都邑城墙超过三百丈,就是国家的祸害了。

先王之制,大都不过参国之一;中五之一;小九之一。

译:先王的制度,大的都邑的城墙不得超过国都的城墙的三分之一,中等的不能超过五分之一,小的不能超过九分之一。

城墙

雉:古代城墙长一丈,宽一丈,高一丈为一堵,三堵为一雉,即长三丈。

超过

制度

通“三”

国都

广铁一中 周瑛制作

郑伯克段于鄢

今京 不 度 非制也,君将 不堪。 ”公曰:“姜氏欲之,焉 辟 害?”

译:现在京城不合规定,这不是先王的制度,您将无法忍受。”庄公说:“姜氏想这样,怎能避开这个祸害呢?”

合法度,名作动。

判断句

制度

忍受,控制

这样

怎么(副词)

通“避”,避开。

郑伯克段于鄢

对曰:“姜氏何厌之有?不如早为之所,无使滋蔓。蔓,难图也。

译:回答说:“姜氏有什么满足的时候?不如早点给他安排一个地方,不要让(他的势力)滋长蔓延。蔓延了,就难对付了。

通“餍”,满足

宾语前置

给、替

处所地方

滋长蔓延

图谋,对付

郑伯克段于鄢

蔓草犹不可除, 况君之宠弟乎?”

公曰:“多行不义必自毙,子姑待之。”

译:蔓延的野草尚且不易铲除,何况是您受宠的弟弟呢?”庄公说:“多做不义的事情,必然会自己垮台。您姑且等着吧。”

蔓延的野草

尚且

被动

何况

您

姑且

郑伯克段于鄢

既而大叔命 西鄙北鄙 贰于己。公子吕曰:“国不堪贰;君将若之何?

译: 不久太叔段命令西部和北部两个边邑两属于自己。 公子吕说:“国家不能忍受有两属(两个君主)的情况,您将对他怎么办?

不久

边远的地方,边邑

忍受

有两属(两个君主)

怎么办?若,如。之,指“大叔命西鄙北鄙贰于己”这件事。

郑伯克段于鄢

欲 与大叔,臣请事之。若弗与,则请除之,无生民心。”公曰:“无庸,

将自及。”

译: 要是想把国家让给太叔,我就请求去侍奉他,如果不想给(他),那就请除掉他,不要使老百姓生二心。”庄公说:“不用,他将要祸及自己。”

想要

给

以之

侍奉

如果

(之)

那么

使动用法

使老百姓生二心

通“用”

祸及(自己)

郑伯克段于鄢

大叔又收 贰 为 己邑,至于廪延。

译:太叔又收取两属的地方作为自己的封邑,一直到廪延。

两属的地方(名)

封邑

一直到

郑伯克段于鄢

子封曰:“可矣,厚将得众。”公曰:

“不义不暱, 厚将崩。”

译:公子吕说:“可以啦!领土再扩大,将会得到民众。”庄公说:“对君不义,对兄不亲,领土再扩大也会崩溃的。”

土地广大

得到民众

通“昵”,亲。

领土再扩大

崩溃

郑伯克段于鄢

大叔完聚,缮甲兵,具卒乘,将袭郑。

夫人 将 启 之。公闻其期,曰:“可矣。”

译:太叔修缮城池,聚集民众,修整盔甲和武器,准备好了步兵和战车,将偷袭郑国国都。姜氏将为他打开城门(做内应)。庄公知道了偷袭的日期,说:“可以动手了。”

修缮城池,完,修葺 。聚集民众

修整

盔甲和武器

准备

步兵

战车

姜氏

为动用法

听到

郑伯克段于鄢

命子封 帅车 二百乘 以 伐 京。

京 叛 大叔段,段入于鄢。公伐诸鄢。

五月辛丑,大叔出奔共。

译(公于是)命令公子吕率领战车二百辆去攻打京邑。京城的百姓背叛共叔段,共叔段逃到鄢。庄公又到鄢地讨伐他。五月辛丑那天,太叔离开郑国逃亡到共国。

帅,通“率”,率领

连词,目的,去

京邑

京城的百姓

逃跑

兼词:之于

逃亡到共国

郑伯克段于鄢

帅车 二百乘

古代每辆战车配备甲士三人,步卒七十二人。二百乘,共甲士六百人,步卒一万四千四百人。

[辛丑]干支纪日。

天干:甲乙丙丁戊己庚辛壬癸。

地支:子丑寅卯辰巳(sì)午未申酉戌(xū)亥。

二者相配,用以纪日,汉以后亦用以纪年。

郑伯克段于鄢

书曰:“郑伯克段于鄢。”段不弟,故不言弟;

译:《春秋》记载说:“郑伯在鄢地打败了公叔段”。因为共叔段不像个弟弟,因此不称他作“弟”。

如二君,故曰克;称郑伯,讥失教也:谓之郑志。

状语后置

名作动,像弟弟

不称

如同两个君主

讥讽

对弟弟有失教导

译:兄弟俩如同两个君主,因此称郑庄公打败共叔段为“克”;称兄长为“郑伯”,是讥讽做兄长的对弟弟有失教导:认为这是郑伯的本意。

郑伯克段于鄢

不言出奔,难之也。

译:《春秋》不写共叔段自动“出奔”,(隐含)责难郑庄公逼走共叔段的意思。

不写共叔段自动“出奔”

责难

郑伯克段于鄢

遂寘姜氏于城颖,而誓之曰:“不及黄泉,无相见也。”既而悔之。

译:于是庄公把姜氏安置在城颖,并对她发誓说:“咱们不到黄泉,不要相见了。”但不久就对自己说的话感到后悔。

通“置”,安置

对她发誓

到

不久

自己说的话

郑伯克段于鄢

颖考叔为颖谷封人,闻之,有献于公。公赐之食,食舍肉。

译:颖考叔担任颖谷封人的官职,听到这件事,就向庄公进献礼物。庄公赏赐他吃饭,他吃时故意把肉放在一边不吃。

担任

状语后置

舍弃,这里指放在一边

司徒的属官,掌守帝王社坛及京畿的疆界

郑伯克段于鄢

公问之,对曰:“小人有母,皆尝小人之食矣,

未尝君之羹,

译:庄公问他为什么,回答说:“小人家有老母,小人吃过的食物她都尝过,但没吃过国君赏赐的肉羹,

肉羹

郑伯克段于鄢

请以 遗之。”公曰:“尔有母遗,翳我独无?”

译:请允许我把这些肉带回去送给她。”庄公道:“你有母亲可以送,唯独我没有!”

赠送

唯独

郑伯克段于鄢

颖考叔曰:“敢问何谓也?”公语之故,且告之悔。

译:颖考叔说:“我冒昧地问您说的是什么意思?”庄公告诉他缘故,并且告诉他自己很后悔。

对曰:“君何患焉?若阙地及泉,隧而相见,其谁曰不然?

冒昧,表谦词

谓,说。宾语前置

并且

宾语前置

通“掘”,挖

名做动,挖地道

反问语气副词

译:颖考叔回答说:“君王担心什么呢?如果挖地直到见到泉水,再打通一条地道去见母亲,那么还有谁能说你违背了誓言呢?”

郑伯克段于鄢

公从之。公入而赋:“大隧之中,其乐也融融!”

译:庄公听从了他的话。庄公走进地道时赋诗道:“大隧道之中,快乐呀乐融融!”

姜出而赋:“大隧之外,其乐也泄泄!”

译:姜氏走出来赋诗:“大隧道之外,快乐呀多畅快!”

连词,表承接

形容和乐愉快的样子

郑伯克段于鄢

遂为母子如初。

译:于是母子二人和好如初。

于是

郑伯克段于鄢

君子曰:颖考叔,纯孝也,爱其母, 施及庄公。

译:君子说:“颖考叔是位纯厚的孝子,爱他的母亲,并把这种孝心推及到庄公的身上。

诗曰:‘孝子不匮。永锡尔类。’

译:《诗经》说:“孝子的孝道没有穷尽,(上天)永久地把它赐给你的同类。

判断句

推广

竭尽

赐给

郑伯克段于鄢

其 是 之 谓乎?”

译:大概说的就是这种情况吧?

猜测语气副词,大概

指示代词,这种情况

宾语前置

情节、形象

贰

观照标题 郑伯克段于鄢

核心词

克

直接记叙中心事件“克”的段落

第六段

郑伯克段于鄢

大叔完聚,缮甲兵,具卒乘,将袭郑。

夫人 将 启 之。公闻其期,曰:“可矣。”

命子封 帅车二百乘以 伐京。京叛大叔段,段入于鄢。公伐诸鄢。

五月辛丑,大叔出奔共。

译:太叔修缮城池,聚集民众,修整盔甲和武器,准备好了步兵和战车,将偷袭郑国国都。姜氏将为他打开城门(做内应)。庄公知到了偷袭的日期,说:“可以动手了。” (公于是)命令公子吕率领战车二百辆去攻打京邑。京城的百姓背叛共叔段,共叔段逃到鄢。庄公又到鄢地讨伐他。五月辛丑那天,太叔离开郑国逃亡到共国。

读第六段

全文中心事件出现在第6段,那么前5段与中心事件“克”的关系是什么?

前5段讲的是“克”的原因、手段

(1)“姜氏宠段”“爱共叔段” 溺爱、宠爱

姜氏对段宠爱程度:违背古制,欲废除其哥嫡长子地位,立其为王

(2)“段不弟”

共叔段不遵守长幼之制,不守君臣之礼,不义不忠,恃宠而骄,狂妄愚蠢

“克”的原因具体有哪些?从文中分点概括

段不弟具体体现在哪些方面?

A.占领要地,超规制。修建京邑城墙超过百雉,违反了先王制定的规格,公然向庄公挑衅。

B.扩张势力。先命西北二边之邑两属于己,接着干脆据为己有,肆意扩张势力。

C.积极练兵夺权。修治城郭,招兵买马,打造兵器,极力备战,企图袭击郑国国都,起兵弑兄篡位。

克的手段:

欲擒故纵,纵容。

克的结果:

大叔出奔共。

我们围绕“克”了解了整个事件的来龙去脉,那么,史书《春秋》对此事有什么评价?

郑伯克段于鄢

书曰:“郑伯克段于鄢。”段不弟,故不言弟;

如二君,故曰克;称郑伯,讥失教也:谓之郑志。

《春秋》记载说:“郑伯在鄢地打败了段。”因为共叔段的行为不像个弟弟,因此不称他作“弟”;兄弟俩如同两个君主,所以称庄公打败共叔段为“克”;称兄长为“郑伯”,是讥讽做兄长的对弟弟有失教导。

读第七段:

这就是说,采取欲擒故纵、养成其恶而加害共叔段是庄公的本意。《春秋》不写共叔段自动出奔,隐含责难郑庄公逼走共叔段的意思。

“郑志”

郑庄公表面上步步退让,不动声色,其实是欲擒故纵,养共叔段之骄,纵共叔段之欲,而不是防微杜渐、小惩而大戒之。这就让共叔段一步步陷入不义不忠、篡权夺位的陷阱,终于被他赶出郑国。

“郑志”集中概括了他工于心计,老谋深算,心毒手辣的思想性格。

从郑伯故意放纵其弟的行为可以看出他什么性格特点?请分析,找证据。

抛开史书评价,你认为郑伯故意放纵其弟的行为对不对?

大家对郑伯的行为大都持否定态度,认为郑伯无视至亲,利益权谋为最上,如此心狠手辣之人难以成为服众的明君。

也有人认为,是亲弟弟不义在先,郑伯的行为只是自保,可以理解。

每一个人的性格与思想都在很大程度上受到原生家庭的影响,郑伯与其弟都有错,但错最甚的是姜氏。她作为一个母亲,对待两个孩子的态度截然不同,教育失当,一个极宠,一个极冷,自然会在孩子心里留下最深的印记。所以,我们从这篇文章中学到了做人要有“德”“仁”,要友善平和地对待至亲,教育要讲究方法等等。

人物的性格

??????????

姜氏:偏狭昏聩、以私情干政。

共叔段:贪婪狂妄、愚昧无知。

郑庄公:阴险狠毒、老谋深算、

工于心计、伪善伪孝。

谢谢!

郑伯克段于鄢

粤教版语文必修五第四单元

《左传》

教学目标

01

结合注释,弄通全文,掌握重点字词、语句

02

了解《左传》相关知识、“春秋笔法”

03

分析人物形象,客观评价人物

郑伯克段于鄢

【 《左传》简介】

又称《春秋左氏传》或《左氏春秋》,相传为春秋末年鲁国史官左丘明撰写。是我国第一部叙事详备的编年体史书。记载了鲁国以及当时几个主要诸侯国二百多年的历史。

《春秋三传》

左丘明《左氏春秋传》(《左传》)

公羊高《公羊春秋传》(《公羊传》)

谷梁赤《谷梁春秋传》(《谷梁传》)

郑伯克段于鄢

【 《左传》简介】

文学价值:

它是历代散文的典范。叙事详备,情节富于故事性和戏剧性。人物描写生动形象,性格鲜明,或善良正直、或险恶邪僻,无不惟妙惟肖。语言简洁精妙、着墨少而寓意繁。尤其擅长描写战争,叙述有条不紊,笔调灵活多变,显示了作者高超的艺术表现力。

《郑伯克段于鄢》史学、文学的经典名篇,《左传》的首篇,《古文观止》的首篇。

“春秋笔法”

春秋:春秋时鲁国的史书。笔法:写文章的技巧。指文字隐晦、文笔婉转而含有褒贬意思的写作风格。春秋笔法是孔子首创的描述写法,称“微言大义”,在叙事时暗含褒贬,委婉的表达作者的倾向。

例一:《周语下》:鲁侯归,乃逐叔侨如。……简王十二年,晋杀三都。十三年,晋侯弑。……齐人杀国武子。

析:“杀”可指杀人,杀有罪之人,无罪之人,也可指杀动物。“弑”在古代指子杀父、臣杀君,一般指下杀上,并且“弑”的对象只能是人而不能是物。“诛”主要用于杀有罪,杀不仁者,可以下杀上,也可以是上杀下;“戮”的对象可以是有罪之人、不仁之人,也可以是无罪之人,同时又可以解释为羞辱。同样有“杀害”的意思,但不同的用词寓含不同的褒贬态度。

(1)郑伯,指下文的郑庄公,是郑国的第三代国君。

解 题

郑 伯 克 段 于 鄢

主人公

事件

地点

(2)克,战胜,今有“攻克”、“战无不胜,攻无不克"等用法。段,指下文的共叔段,即郑庄公的弟弟。

(3)于鄢,介词结构。鄢,地名,其地在今河南省鄢陵县境内。题目结构为状语后置句。

《春秋》全文9字:“夏五月,郑伯克段于鄢”。

语言图式的积累

壹

郑伯克段于鄢

初,郑武公娶于申,曰武姜,生庄公及共叔段。庄公寤生,

译:当初,郑武公从申国娶妻,称为武姜,生了庄公和共叔段。庄公出生时难产,

惊姜氏,故名曰寤生,遂恶之。爱共叔段,欲立之。

译:使姜氏受到了惊吓,所以起名叫“寤生”,于是(姜氏)很厌恶他。喜爱共叔段,想立他(为太子) ,

当初

状语后置

寤=啎:逆,倒

使受惊吓,使动用法

取名,名作动

厌恶

郑伯克段于鄢

亟qì请于武公,公弗许。

译:姜氏多次向武公请求,武公不同意。

屡次

状语后置

弗:不

郑伯克段于鄢

及庄公即位,为之请制。公曰:“制,巌邑也,

译:等到庄公继承了君位,(姜氏)替共叔段请求制地作为封邑,庄公说:“制,是个险要的城邑,

虢叔死焉,佗邑唯命。”请京,使居之,谓之京城大叔。

译:过去虢叔就死在那里,(因此不便分封给他),其他的地方一切听你吩咐。”(姜氏)请求京地,庄公让共叔段住在那里,百姓称他“京城太叔”。

替共叔段

地名

同“岩”险要

判断句

在那里,兼词

一切听你吩咐

让

称他

通“太”,尊称

广铁一中 周瑛制作

郑伯克段于鄢

祭仲曰:“都城过 百雉, 国之害也。

译:大夫祭仲说:“都邑城墙超过三百丈,就是国家的祸害了。

先王之制,大都不过参国之一;中五之一;小九之一。

译:先王的制度,大的都邑的城墙不得超过国都的城墙的三分之一,中等的不能超过五分之一,小的不能超过九分之一。

城墙

雉:古代城墙长一丈,宽一丈,高一丈为一堵,三堵为一雉,即长三丈。

超过

制度

通“三”

国都

广铁一中 周瑛制作

郑伯克段于鄢

今京 不 度 非制也,君将 不堪。 ”公曰:“姜氏欲之,焉 辟 害?”

译:现在京城不合规定,这不是先王的制度,您将无法忍受。”庄公说:“姜氏想这样,怎能避开这个祸害呢?”

合法度,名作动。

判断句

制度

忍受,控制

这样

怎么(副词)

通“避”,避开。

郑伯克段于鄢

对曰:“姜氏何厌之有?不如早为之所,无使滋蔓。蔓,难图也。

译:回答说:“姜氏有什么满足的时候?不如早点给他安排一个地方,不要让(他的势力)滋长蔓延。蔓延了,就难对付了。

通“餍”,满足

宾语前置

给、替

处所地方

滋长蔓延

图谋,对付

郑伯克段于鄢

蔓草犹不可除, 况君之宠弟乎?”

公曰:“多行不义必自毙,子姑待之。”

译:蔓延的野草尚且不易铲除,何况是您受宠的弟弟呢?”庄公说:“多做不义的事情,必然会自己垮台。您姑且等着吧。”

蔓延的野草

尚且

被动

何况

您

姑且

郑伯克段于鄢

既而大叔命 西鄙北鄙 贰于己。公子吕曰:“国不堪贰;君将若之何?

译: 不久太叔段命令西部和北部两个边邑两属于自己。 公子吕说:“国家不能忍受有两属(两个君主)的情况,您将对他怎么办?

不久

边远的地方,边邑

忍受

有两属(两个君主)

怎么办?若,如。之,指“大叔命西鄙北鄙贰于己”这件事。

郑伯克段于鄢

欲 与大叔,臣请事之。若弗与,则请除之,无生民心。”公曰:“无庸,

将自及。”

译: 要是想把国家让给太叔,我就请求去侍奉他,如果不想给(他),那就请除掉他,不要使老百姓生二心。”庄公说:“不用,他将要祸及自己。”

想要

给

以之

侍奉

如果

(之)

那么

使动用法

使老百姓生二心

通“用”

祸及(自己)

郑伯克段于鄢

大叔又收 贰 为 己邑,至于廪延。

译:太叔又收取两属的地方作为自己的封邑,一直到廪延。

两属的地方(名)

封邑

一直到

郑伯克段于鄢

子封曰:“可矣,厚将得众。”公曰:

“不义不暱, 厚将崩。”

译:公子吕说:“可以啦!领土再扩大,将会得到民众。”庄公说:“对君不义,对兄不亲,领土再扩大也会崩溃的。”

土地广大

得到民众

通“昵”,亲。

领土再扩大

崩溃

郑伯克段于鄢

大叔完聚,缮甲兵,具卒乘,将袭郑。

夫人 将 启 之。公闻其期,曰:“可矣。”

译:太叔修缮城池,聚集民众,修整盔甲和武器,准备好了步兵和战车,将偷袭郑国国都。姜氏将为他打开城门(做内应)。庄公知道了偷袭的日期,说:“可以动手了。”

修缮城池,完,修葺 。聚集民众

修整

盔甲和武器

准备

步兵

战车

姜氏

为动用法

听到

郑伯克段于鄢

命子封 帅车 二百乘 以 伐 京。

京 叛 大叔段,段入于鄢。公伐诸鄢。

五月辛丑,大叔出奔共。

译(公于是)命令公子吕率领战车二百辆去攻打京邑。京城的百姓背叛共叔段,共叔段逃到鄢。庄公又到鄢地讨伐他。五月辛丑那天,太叔离开郑国逃亡到共国。

帅,通“率”,率领

连词,目的,去

京邑

京城的百姓

逃跑

兼词:之于

逃亡到共国

郑伯克段于鄢

帅车 二百乘

古代每辆战车配备甲士三人,步卒七十二人。二百乘,共甲士六百人,步卒一万四千四百人。

[辛丑]干支纪日。

天干:甲乙丙丁戊己庚辛壬癸。

地支:子丑寅卯辰巳(sì)午未申酉戌(xū)亥。

二者相配,用以纪日,汉以后亦用以纪年。

郑伯克段于鄢

书曰:“郑伯克段于鄢。”段不弟,故不言弟;

译:《春秋》记载说:“郑伯在鄢地打败了公叔段”。因为共叔段不像个弟弟,因此不称他作“弟”。

如二君,故曰克;称郑伯,讥失教也:谓之郑志。

状语后置

名作动,像弟弟

不称

如同两个君主

讥讽

对弟弟有失教导

译:兄弟俩如同两个君主,因此称郑庄公打败共叔段为“克”;称兄长为“郑伯”,是讥讽做兄长的对弟弟有失教导:认为这是郑伯的本意。

郑伯克段于鄢

不言出奔,难之也。

译:《春秋》不写共叔段自动“出奔”,(隐含)责难郑庄公逼走共叔段的意思。

不写共叔段自动“出奔”

责难

郑伯克段于鄢

遂寘姜氏于城颖,而誓之曰:“不及黄泉,无相见也。”既而悔之。

译:于是庄公把姜氏安置在城颖,并对她发誓说:“咱们不到黄泉,不要相见了。”但不久就对自己说的话感到后悔。

通“置”,安置

对她发誓

到

不久

自己说的话

郑伯克段于鄢

颖考叔为颖谷封人,闻之,有献于公。公赐之食,食舍肉。

译:颖考叔担任颖谷封人的官职,听到这件事,就向庄公进献礼物。庄公赏赐他吃饭,他吃时故意把肉放在一边不吃。

担任

状语后置

舍弃,这里指放在一边

司徒的属官,掌守帝王社坛及京畿的疆界

郑伯克段于鄢

公问之,对曰:“小人有母,皆尝小人之食矣,

未尝君之羹,

译:庄公问他为什么,回答说:“小人家有老母,小人吃过的食物她都尝过,但没吃过国君赏赐的肉羹,

肉羹

郑伯克段于鄢

请以 遗之。”公曰:“尔有母遗,翳我独无?”

译:请允许我把这些肉带回去送给她。”庄公道:“你有母亲可以送,唯独我没有!”

赠送

唯独

郑伯克段于鄢

颖考叔曰:“敢问何谓也?”公语之故,且告之悔。

译:颖考叔说:“我冒昧地问您说的是什么意思?”庄公告诉他缘故,并且告诉他自己很后悔。

对曰:“君何患焉?若阙地及泉,隧而相见,其谁曰不然?

冒昧,表谦词

谓,说。宾语前置

并且

宾语前置

通“掘”,挖

名做动,挖地道

反问语气副词

译:颖考叔回答说:“君王担心什么呢?如果挖地直到见到泉水,再打通一条地道去见母亲,那么还有谁能说你违背了誓言呢?”

郑伯克段于鄢

公从之。公入而赋:“大隧之中,其乐也融融!”

译:庄公听从了他的话。庄公走进地道时赋诗道:“大隧道之中,快乐呀乐融融!”

姜出而赋:“大隧之外,其乐也泄泄!”

译:姜氏走出来赋诗:“大隧道之外,快乐呀多畅快!”

连词,表承接

形容和乐愉快的样子

郑伯克段于鄢

遂为母子如初。

译:于是母子二人和好如初。

于是

郑伯克段于鄢

君子曰:颖考叔,纯孝也,爱其母, 施及庄公。

译:君子说:“颖考叔是位纯厚的孝子,爱他的母亲,并把这种孝心推及到庄公的身上。

诗曰:‘孝子不匮。永锡尔类。’

译:《诗经》说:“孝子的孝道没有穷尽,(上天)永久地把它赐给你的同类。

判断句

推广

竭尽

赐给

郑伯克段于鄢

其 是 之 谓乎?”

译:大概说的就是这种情况吧?

猜测语气副词,大概

指示代词,这种情况

宾语前置

情节、形象

贰

观照标题 郑伯克段于鄢

核心词

克

直接记叙中心事件“克”的段落

第六段

郑伯克段于鄢

大叔完聚,缮甲兵,具卒乘,将袭郑。

夫人 将 启 之。公闻其期,曰:“可矣。”

命子封 帅车二百乘以 伐京。京叛大叔段,段入于鄢。公伐诸鄢。

五月辛丑,大叔出奔共。

译:太叔修缮城池,聚集民众,修整盔甲和武器,准备好了步兵和战车,将偷袭郑国国都。姜氏将为他打开城门(做内应)。庄公知到了偷袭的日期,说:“可以动手了。” (公于是)命令公子吕率领战车二百辆去攻打京邑。京城的百姓背叛共叔段,共叔段逃到鄢。庄公又到鄢地讨伐他。五月辛丑那天,太叔离开郑国逃亡到共国。

读第六段

全文中心事件出现在第6段,那么前5段与中心事件“克”的关系是什么?

前5段讲的是“克”的原因、手段

(1)“姜氏宠段”“爱共叔段” 溺爱、宠爱

姜氏对段宠爱程度:违背古制,欲废除其哥嫡长子地位,立其为王

(2)“段不弟”

共叔段不遵守长幼之制,不守君臣之礼,不义不忠,恃宠而骄,狂妄愚蠢

“克”的原因具体有哪些?从文中分点概括

段不弟具体体现在哪些方面?

A.占领要地,超规制。修建京邑城墙超过百雉,违反了先王制定的规格,公然向庄公挑衅。

B.扩张势力。先命西北二边之邑两属于己,接着干脆据为己有,肆意扩张势力。

C.积极练兵夺权。修治城郭,招兵买马,打造兵器,极力备战,企图袭击郑国国都,起兵弑兄篡位。

克的手段:

欲擒故纵,纵容。

克的结果:

大叔出奔共。

我们围绕“克”了解了整个事件的来龙去脉,那么,史书《春秋》对此事有什么评价?

郑伯克段于鄢

书曰:“郑伯克段于鄢。”段不弟,故不言弟;

如二君,故曰克;称郑伯,讥失教也:谓之郑志。

《春秋》记载说:“郑伯在鄢地打败了段。”因为共叔段的行为不像个弟弟,因此不称他作“弟”;兄弟俩如同两个君主,所以称庄公打败共叔段为“克”;称兄长为“郑伯”,是讥讽做兄长的对弟弟有失教导。

读第七段:

这就是说,采取欲擒故纵、养成其恶而加害共叔段是庄公的本意。《春秋》不写共叔段自动出奔,隐含责难郑庄公逼走共叔段的意思。

“郑志”

郑庄公表面上步步退让,不动声色,其实是欲擒故纵,养共叔段之骄,纵共叔段之欲,而不是防微杜渐、小惩而大戒之。这就让共叔段一步步陷入不义不忠、篡权夺位的陷阱,终于被他赶出郑国。

“郑志”集中概括了他工于心计,老谋深算,心毒手辣的思想性格。

从郑伯故意放纵其弟的行为可以看出他什么性格特点?请分析,找证据。

抛开史书评价,你认为郑伯故意放纵其弟的行为对不对?

大家对郑伯的行为大都持否定态度,认为郑伯无视至亲,利益权谋为最上,如此心狠手辣之人难以成为服众的明君。

也有人认为,是亲弟弟不义在先,郑伯的行为只是自保,可以理解。

每一个人的性格与思想都在很大程度上受到原生家庭的影响,郑伯与其弟都有错,但错最甚的是姜氏。她作为一个母亲,对待两个孩子的态度截然不同,教育失当,一个极宠,一个极冷,自然会在孩子心里留下最深的印记。所以,我们从这篇文章中学到了做人要有“德”“仁”,要友善平和地对待至亲,教育要讲究方法等等。

人物的性格

??????????

姜氏:偏狭昏聩、以私情干政。

共叔段:贪婪狂妄、愚昧无知。

郑庄公:阴险狠毒、老谋深算、

工于心计、伪善伪孝。

谢谢!

同课章节目录

- 第一单元 走近经济

- 1 钱(王则柯)

- 2 规则和信用:市场经济的法制基石和道德基石(林其屏)

- 3 向小康生活迈进的期待(沈杰)

- 第二单元 新闻

- 4 东方风来满眼春(节选)(陈锡添)

- 5 “神五”载人航天飞行新闻两篇

- 6 喜看稻菽千重浪(沈英甲)

- 7 访李政道博士(闵捷)

- 8 甘地被刺

- 表达交流活动 到新闻视窗“亮相”

- 感悟语言的奥妙——《语文常谈》

- 第三单元 戏剧

- 9雷雨(节选)(曹禺)

- 10 哈姆莱特(节选)(莎士比亚)

- 11 城南旧事(节选)(原著 林海音 改编 伊明)

- 12 长亭送别(王实甫)

- 13 等待戈多(节选)(萨缪尔·贝克特)

- 表达交流活动 粉墨登场乐一回

- 生存还是毁灭——《莎士比亚悲剧四种》

- 第四单元 文言文(3)

- 14 鸿门宴(司马迁)

- 15 陈情表(李密)

- 16 段太尉逸事状(柳宗元)

- 17 游褒禅山记(王安石)

- 18 郑伯克段于鄢(《左传》)

- 19 报任安书(节选)(司马迁)

- 表达交流活动 妙语奇思尽挥洒