2019--2020学年人教版高中历史必修二 第14课 物质生活与习俗的变迁 课后练习(解析版)

文档属性

| 名称 | 2019--2020学年人教版高中历史必修二 第14课 物质生活与习俗的变迁 课后练习(解析版) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 39.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-05-05 16:53:38 | ||

图片预览

文档简介

第14课 物质生活与习俗的变迁

一、选择题

1.《炳烛里谈》载:“道光年间,凡物之极贵重者,皆谓之洋。重楼曰洋楼,彩轿曰洋轿。衣有洋绉……大江南北,莫不以洋为尚……”这一现象表明( )

A.鸦片战争后西方文明渗入中国 B.外国各种商品充斥中国的市场

C.近代中国的社会风俗已经欧化 D.中国成为西方列强的半殖民地

2.“凡物之极贵重者,皆谓之洋。重楼曰洋楼,彩轿曰洋轿,挂灯曰洋灯,火锅名为洋锅……大江南北,莫不以洋为尚……”中国社会出现这种现象开始于( )

A.明末清初 B.鸦片战争前

C.鸦片战争后 D.辛亥革命后

3.晚清时,大同还保留着一种叫“亮脚会”的习俗,妇女坐在自家的门口,伸出双脚让过路人观赏品评。民国初年,女子的脚再次被展示在稽查员和大众面前,不过这次不再具有文化上的“荣光”,而是作为铭刻于女性身体上的耻辱。导致这一变化的主要原因是( )

A.传统思想的崩溃 B.革命运动的开展

C.进步人士的推动 D.资本主义的发展

4.在19世纪80年代,重庆专门批发洋布的商店就有27家。而地处中南部的湖南省在鸦片战争后的几十年里,服饰却基本上没有什么变化。这说明( )

A.重庆成为西方侵略的重灾区 B.湖南未受到西方经济侵略的影响

C.我国中部比西部地区发展缓慢 D.近代物质生活变迁具有不平衡性

5.“番菜争推一品香,西洋风味睹先尝。刀叉耀眼盆盘洁,我爱香槟酒一觞。”这一情景在上海最早可能出现于( )

A.明朝 B.清朝

C.民国 D.新中国

6.清人在《清稗类钞》中记载:广州已有盛筵之时“间有客各肴馔一器者,俗呼之曰每人每,价甚昂。”材料表明在当时的中国( )

A.部分人已注意饮食卫生方面的问题 B.各种特色菜肴深受食客欢迎

C.中国民众已普遍接受分餐之习 D.清人的饮食习惯被西洋饮食风尚取代

7.中国妇女缠足的陋习由来已久。由于满族妇女不缠足,清政府曾多次下令废除缠足,但屡禁不止。鸦片战争前后,外国传教会组织了各种“天足会”,极力宣讲缠足的弊端,部分人“穿上了简洁的鞋子”。这反映出( )

A.清政府强制推行满族习俗 B.外国教会对中国进行文化侵略

C.移风易俗任重道远 D.西方文明具有优越性

8.下列歌谣中,不能反映民国初年社会风尚的是( )

A.结婚证书当堂读,请个前辈来证婚 B.文明洋伞小包裹,长统洋袜短脚裤

C.辫线斜拖三尺短,之乎者也说荒唐 D.改良的头,改良的花,改良的姑娘大脚丫

9.民国时期,在社交礼仪上逐渐用西方的握手、鞠躬取代跪拜礼。称呼上用“先生”“同志”取代“老爷”“大人”,这一变化,本质上体现了( )

A.近代化的历史趋势 B.民主共和的平等精神

C.西学在中国的发展 D.中国日益与世界潮流接轨

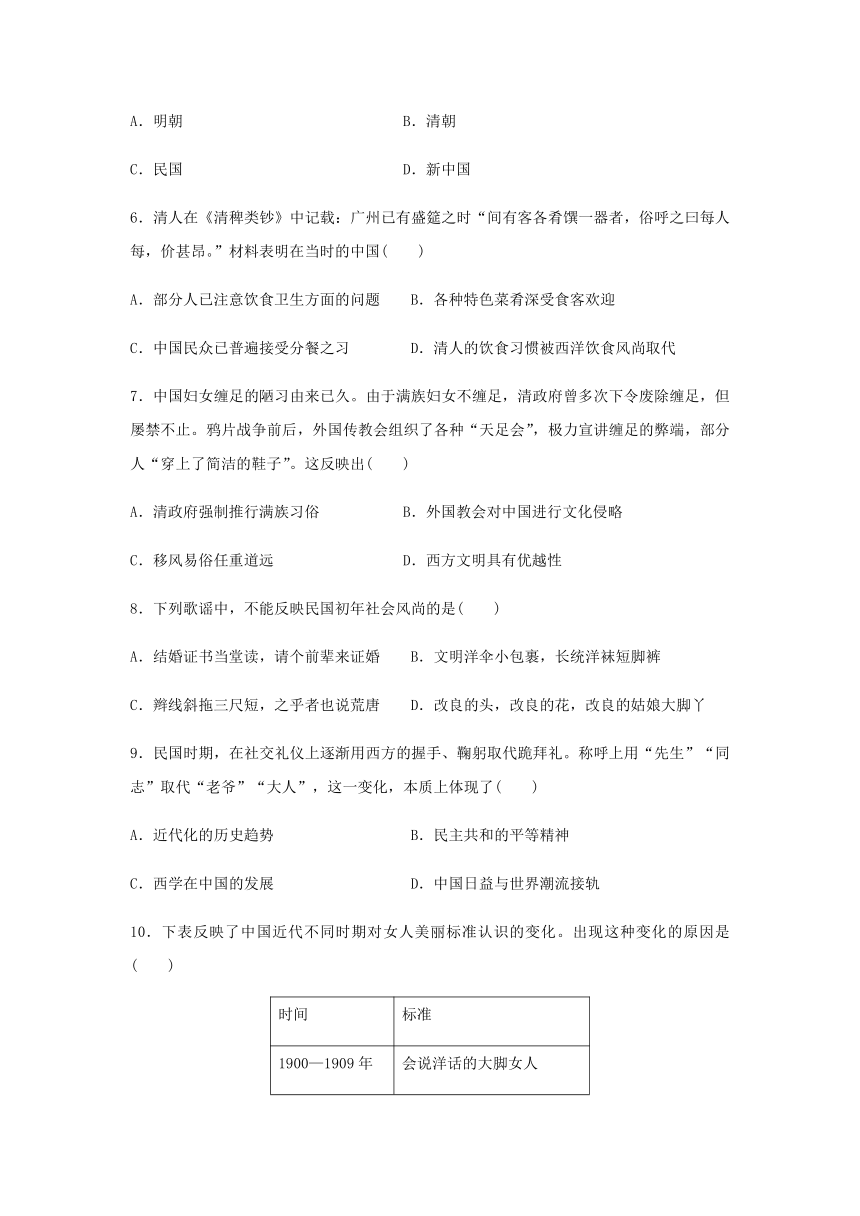

10.下表反映了中国近代不同时期对女人美丽标准认识的变化。出现这种变化的原因是( )

时间 标准

1900—1909年 会说洋话的大脚女人

1910—1919年 敢于追求婚姻自由的女人

1920—1929年 有身段的女人

①欧美思想观念的影响 ②资产阶级政治、文化运动的影响

③资本主义经济的发展 ④妇女的社会地位大大提高,成为国家的主人

A.①②④ B.①②③④

C.②③④ D.①②③

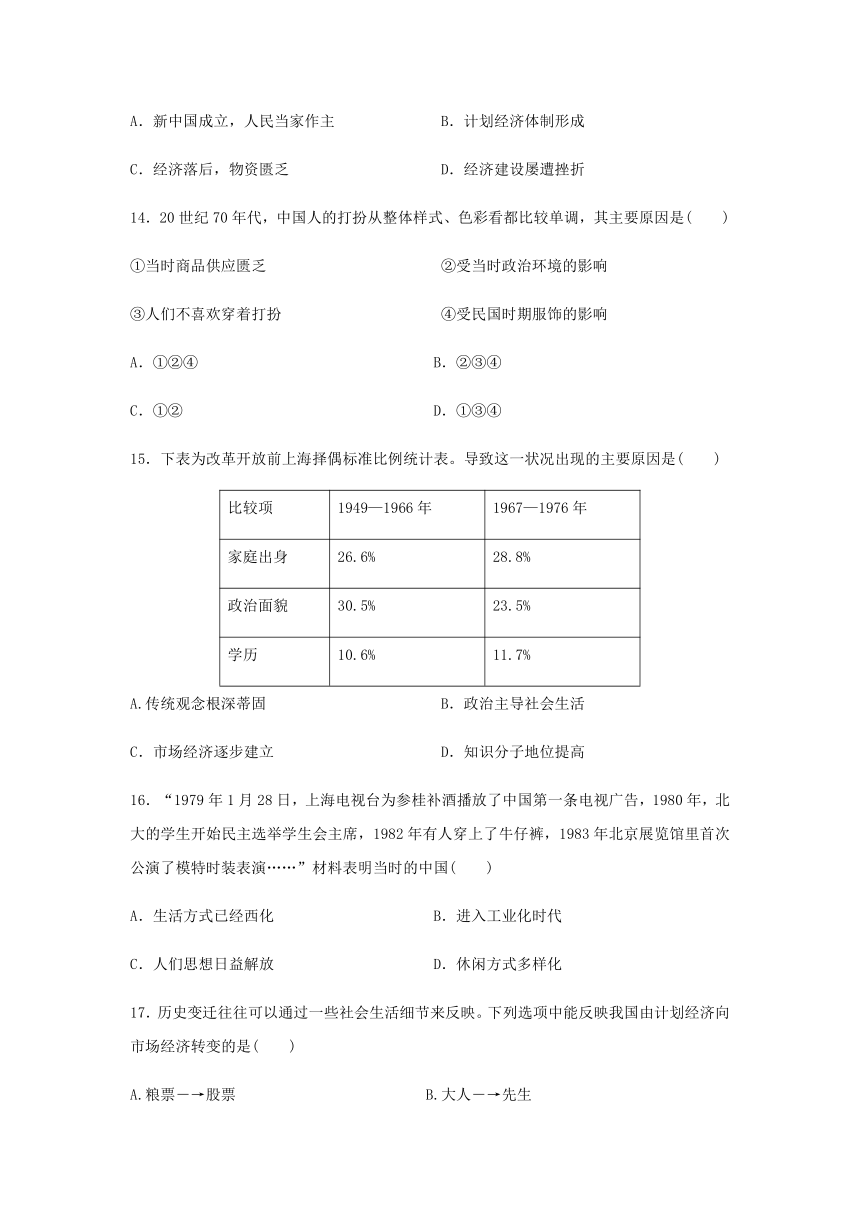

11.史学家傅斯年认为,历史研究应坚持有一分材料说一分话,材料之外“一点也不越过去说”。下表显示了四川学者吴虞1918年在成都和1923年在北京时的消费情况。根据傅斯年的观点,此表可以证明( )

类 别 成都(%) 北京(%)

衣食住宿 68 23

书籍教育 23 32

娱乐享受 9 45

A.当时北京的城市化水平比成都高 B.近代中国东西部商业发展不平衡

C.吴虞到北京后消费结构有所变化 D.当时成都的享受型消费场所过少

12.新中国成立后,中国人的择偶观经历了五次重要变化。下列符合20世纪50年代择偶标准的是( )

A.穿着打扮排第一 B.家庭人口要简单

C.经济条件必须好 D.首选工人老大哥

13.20世纪50年代初期是中国社会急剧转型的时期,“勤俭节约,无私奉献”成为中国社会风尚的主流。与此现象的形成没有关联的是( )

A.新中国成立,人民当家作主 B.计划经济体制形成

C.经济落后,物资匮乏 D.经济建设屡遭挫折

14.20世纪70年代,中国人的打扮从整体样式、色彩看都比较单调,其主要原因是( )

①当时商品供应匮乏 ②受当时政治环境的影响

③人们不喜欢穿着打扮 ④受民国时期服饰的影响

A.①②④ B.②③④

C.①② D.①③④

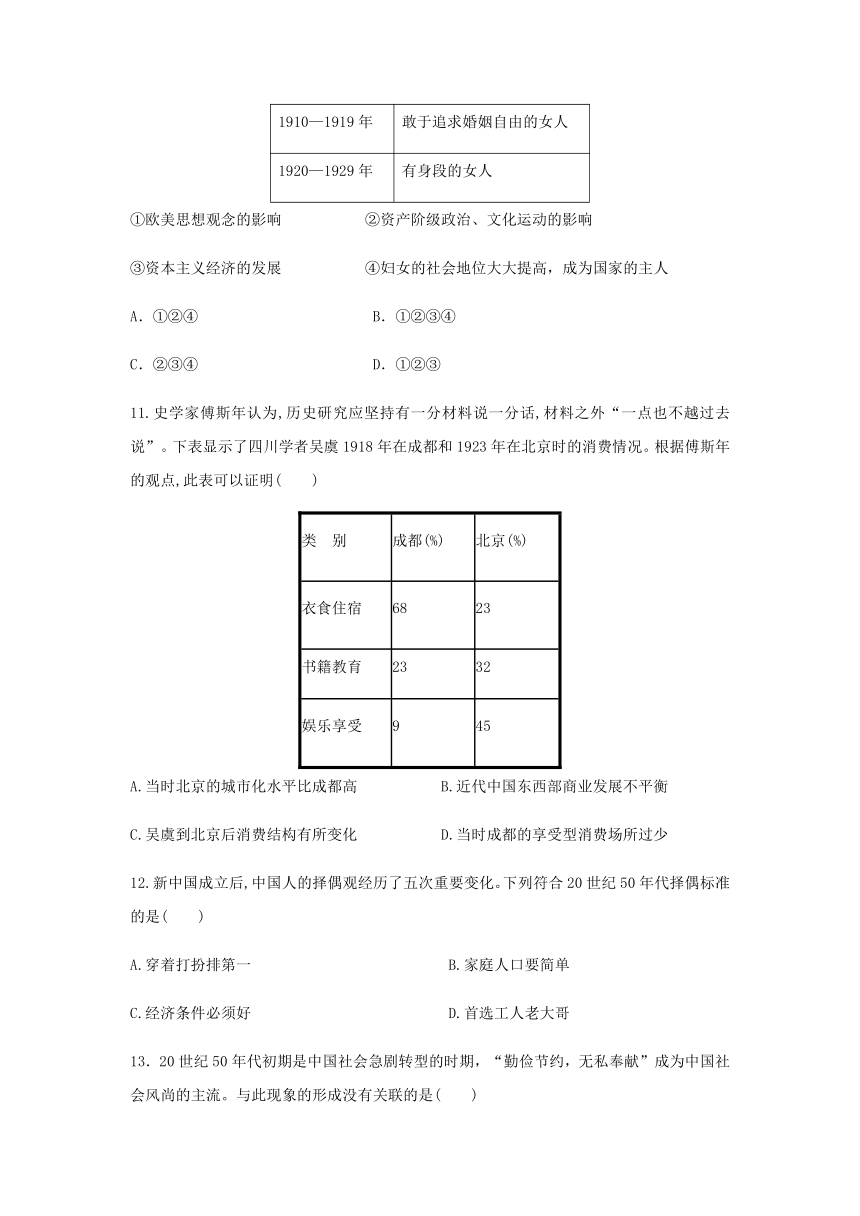

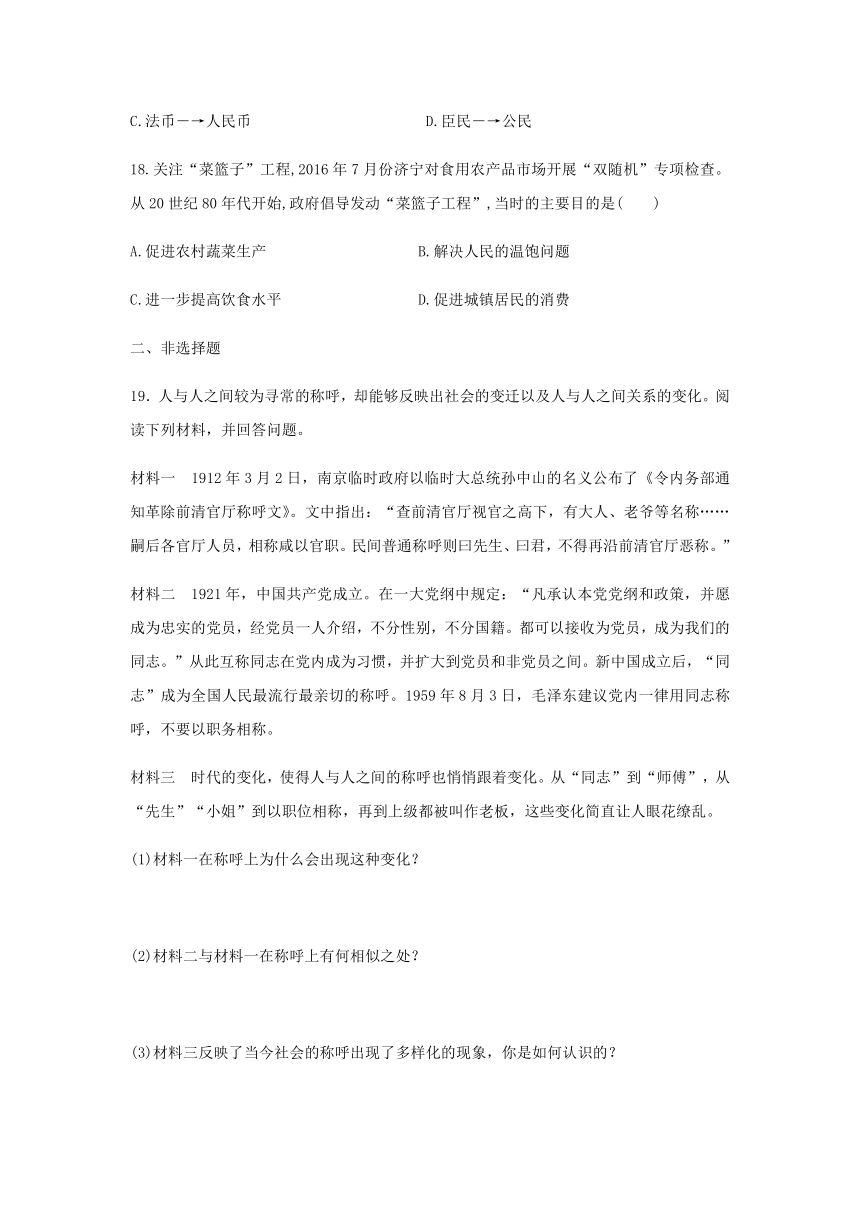

15.下表为改革开放前上海择偶标准比例统计表。导致这一状况出现的主要原因是( )

比较项 1949—1966年 1967—1976年

家庭出身 26.6% 28.8%

政治面貌 30.5% 23.5%

学历 10.6% 11.7%

A.传统观念根深蒂固 B.政治主导社会生活

C.市场经济逐步建立 D.知识分子地位提高

16.“1979年1月28日,上海电视台为参桂补酒播放了中国第一条电视广告,1980年,北大的学生开始民主选举学生会主席,1982年有人穿上了牛仔裤,1983年北京展览馆里首次公演了模特时装表演……”材料表明当时的中国( )

A.生活方式已经西化 B.进入工业化时代

C.人们思想日益解放 D.休闲方式多样化

17.历史变迁往往可以通过一些社会生活细节来反映。下列选项中能反映我国由计划经济向市场经济转变的是( )

A.粮票―→股票 B.大人―→先生

C.法币―→人民币 D.臣民―→公民

18.关注“菜篮子”工程,2016年7月份济宁对食用农产品市场开展“双随机”专项检查。从20世纪80年代开始,政府倡导发动“菜篮子工程”,当时的主要目的是( )

A.促进农村蔬菜生产 B.解决人民的温饱问题

C.进一步提高饮食水平 D.促进城镇居民的消费

二、非选择题

19.人与人之间较为寻常的称呼,却能够反映出社会的变迁以及人与人之间关系的变化。阅读下列材料,并回答问题。

材料一 1912年3月2日,南京临时政府以临时大总统孙中山的名义公布了《令内务部通知革除前清官厅称呼文》。文中指出:“查前清官厅视官之高下,有大人、老爷等名称……嗣后各官厅人员,相称咸以官职。民间普通称呼则曰先生、曰君,不得再沿前清官厅恶称。”

材料二 1921年,中国共产党成立。在一大党纲中规定:“凡承认本党党纲和政策,并愿成为忠实的党员,经党员一人介绍,不分性别,不分国籍。都可以接收为党员,成为我们的同志。”从此互称同志在党内成为习惯,并扩大到党员和非党员之间。新中国成立后,“同志”成为全国人民最流行最亲切的称呼。1959年8月3日,毛泽东建议党内一律用同志称呼,不要以职务相称。

材料三 时代的变化,使得人与人之间的称呼也悄悄跟着变化。从“同志”到“师傅”,从“先生”“小姐”到以职位相称,再到上级都被叫作老板,这些变化简直让人眼花缭乱。

(1)材料一在称呼上为什么会出现这种变化?

(2)材料二与材料一在称呼上有何相似之处?

(3)材料三反映了当今社会的称呼出现了多样化的现象,你是如何认识的?

20.阅读下列材料:

材料一 电灯、自来水初出现时,上海市民曾十分恐惧,担心用电会“遭雷殛”。……后来则非常欢迎电灯,称其“赛月亮”,“颇便行人”;开始,市民“谓(自来)水有毒质,饮之有毒,相戒不用”,后来则“通装水管,饮濯称便”。

——冯天瑜《中华文化史》

材料二 20世纪初,对于清朝统治者当年强迫汉人接受的发辫,大多数人都主张剪去,并且认为“不剪发不算革命”,“也不算时髦”。在服饰上,“一切前清官爵命服及袍褂、补服、翎顶、朝珠,一概束之高阁”,人们穿衣“务趋自由平等的理性原则建立起来的一种完美时髦”。当时一般人认为,西方的社会生活是依据天赋人权等理性原则建立起来的理想社会模式,代表着社会进步的方向。相比之下,中国传统的社会生活则充满着陈旧愚俗,不符合时代潮流,非改革不可。以致在民国初形成了这样一种社会心理:认为谁接受西方的社会生活习俗,谁就是文明、开化,属于新派人物。

——王文泉主编《中国近代史》

请回答:

(1)根据两则材料,概括清末民初社会观念的变化。

(2)两则材料都反映了当时社会生活习俗的新气象,比较其形成的不同。

答案

一、选择题

1.解析:从材料中“大江南北,莫不以洋为尚”,可知体现的是西方文明的影响,故A项正确。

答案:A

2.解析:注意题目中的关键词“开始于”。鸦片战争后,西方的东西开始大量涌入中国,中国社会才开始出现这种现象。

答案:C

3.解析:辛亥革命后,中华民国临时政府颁布了剪辫易服和废止缠足等法令,故选B项。

答案:B

4.解析:由材料意思可知,19世纪80年代,重庆有批发洋布的商店;湖南省的服饰没有什么变化,说明重庆的近代化社会风气变化比较明显,故D正确。

答案:D

5.解析:材料中“番菜”“刀叉”“香槟”均是西餐所含的内容。鸦片战争后在通商口岸和一些大城市里开始出现西餐馆。结合题干“最早”的信息,由此推断是清朝晚期。

答案:B

6.解析:据材料提到,广州已有盛筵之时“间有客各肴馔一器者,俗呼之曰每人每,价甚昂。”结合所学知识可知,这表明在当时的中国部分人已注意饮食卫生方面的问题,提倡分餐制,故A正确。材料无法体现各种特色菜肴深受食客欢迎,故B排除。中国民众已普遍接受分餐之习,过于绝对,故C排除。材料也不能说明清人的饮食习惯被西洋饮食风尚取代,故D排除。

答案:A

7.解析:虽然清政府“多次废除缠足”并且外国传教会也“极力宣讲”,但缠足依然普遍存在,说明“移风易俗任重道远”,故C项符合题意。

答案:C

8.解析:民国的建立促进了人们思想的解放,A、B、D三项分别从婚俗、服饰、打扮等方面反映了民国初年人们思想的进步,C项是中国封建时代的传统风气。

答案:C

9.解析: 近代化的范围过大,礼仪上的变化只能体现习俗上的近代化,不能反映其本质的变化,故A项错误;材料反映了民国时期社交礼仪的变化,从“跪拜礼”“老爷”“大人”不平等的礼仪发展为“握手、鞠躬”“先生”“同志”等平等的礼仪,体现了民主、平等精神,故B项正确;“西学在中国的发展”和“与世界潮流接轨”只能反映表面现象,不能体现本质,故C、D两项错误。

答案:B

10.解析:20世纪前期,中国妇女的社会地位有所提高,但是还不能说成为国家的主人。人民实现当家作主,是在新中国成立后。

答案:D

11.解析:吴虞到北京后“衣食住宿”所占的消费比例比在成都时下降,“书籍教育”“娱乐享受”所占的消费比例上升,这说明到北京后吴虞的消费结构发生变化。材料反映的是吴虞的个案,不能反映当时社会的整体状况,A、B、D三项不能从材料中得出。

答案:C

12.解析:20世纪50年代正是我国工业化的起步时期,工人的社会地位比较突出。

答案:D

13.解析:注意时间限制“20世纪50年代初期”,经济建设屡遭挫折应是在50年代末以后,故选D。

答案:D

14.解析:20世纪70年代,中国处于“文革”时期,受经济发展水平和政治环境的影响,人们的着装偏重于简单化、革命化,①②正确;③不符合常识;“文革”时期的服装与民国时期相差甚远,排除④。

答案:C

15.解析:注意题干时间信息及择偶更看重“家庭出身”和“政治面貌”,“学历”则相对受到轻视,可知B项符合题意。

答案:B

16.解析:本题考查改革开放之初带来的思想解放。材料从首个电视广告、大学民主选举和时尚服装展示等几个生活侧面,体现了改革开放后人们思想观念的解放和更新。故选C。

答案:C

17.解析:本题考查社会主义经济体制改革。建国初期,我国物资比较匮乏,实行凭票供应的计划经济,粮票是凭证。1992年以后我国确立了建立社会主义市场经济体制的改革目标,建立股份制企业,发行股票,股票变成了新的凭证,故答案为A项。

答案:

18.解析:本题考查知识迁移能力。20世纪80年代,中国基本解决温饱问题,为进一步提高饮食水平,改善人民生活,政府积极倡导发动“菜篮子工程”。

答案:C

二、非选择题

19. (1)辛亥革命推翻清朝统治,成立中华民国;民主、平等等西方启蒙思想的传播。

(2)都体现了平等的思想。

(3)称呼在一定程度上体现了人们的价值观,社会上多样化的称呼反映了社会生活的多元化、人们价值观念的多元化等。

20.(1)从维持中国旧俗、恐惧排斥新事物,到认同西方先进文明、接受追求新潮。

(2)材料一:对待西方物质文明,通过实践体会其优越性,从而逐步认识接受。材料二:对清朝及传统旧俗的不满;在辛亥革命推动下民主共和、平等自由观念逐渐深入人心;进步人士的提倡,社会心理的认同等。

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势