人教版中国文化经典研读之《坛经》两则《百喻经》课件(共47张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版中国文化经典研读之《坛经》两则《百喻经》课件(共47张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-05-05 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共47张PPT)

祖师闻言,咄的一声,跳下高台,手持戒尺,指定悟空道:“你这猢狲,这般不学,那般不学,却待怎么?”走上前,将悟空头上打了三下,倒背着手,走入里面,将中门关了,撇下大众而去。

祖师打他三下者,教他三更时分存心;倒背着手,走入里面,将中门关上者,教他从后门进步,秘处传他道也。

坛经

学习重点、难点??

1.了解《坛经》的思想内容,积累常用的文言实词和虚词,翻译课文。

2.培养自主探究文本的能力。

佛教是从域外传入我国的。最早是在东汉明帝时开始传入中国的。

??? 佛教的发展是在魏晋南北朝时期。“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”正是这一时期佛教发展的真实写照。

??? 隋唐时期,政治统一,经济繁荣,国际文化交流活跃,佛教综合南北思想体系,发展为许多新的宗派。其中禅宗结合中国人自己的文化传统,是最具中国特色的佛教宗派。唐朝是佛教发展的鼎盛时期。

??? 五代以后,佛教开始走向衰落。但是,在长期的传播中,佛教的思想已经内化进了中国人的文化心理中,对中国的哲学、文学、艺术、政治等各方面的发展都起着重要的影响。

中国佛教宗派之一。

禅,是梵语的音译,指的是将心专注于某一对象,在彻底寂静中呈现的神秘思维状态,所以名为禅宗。以达摩为中国始祖,故又称达摩宗;也因自称得佛心印,又称为佛心宗。达摩传法弟子为二祖慧可,慧可之传法弟子为三祖僧璨,其传法弟子为四祖道信。道信传法弟子为五祖弘忍,立东山法门,其门下分赴两京弘法,名重一时。其中有神秀、传法弟子六祖慧能二人分立为北宗渐门与南宗顿门。

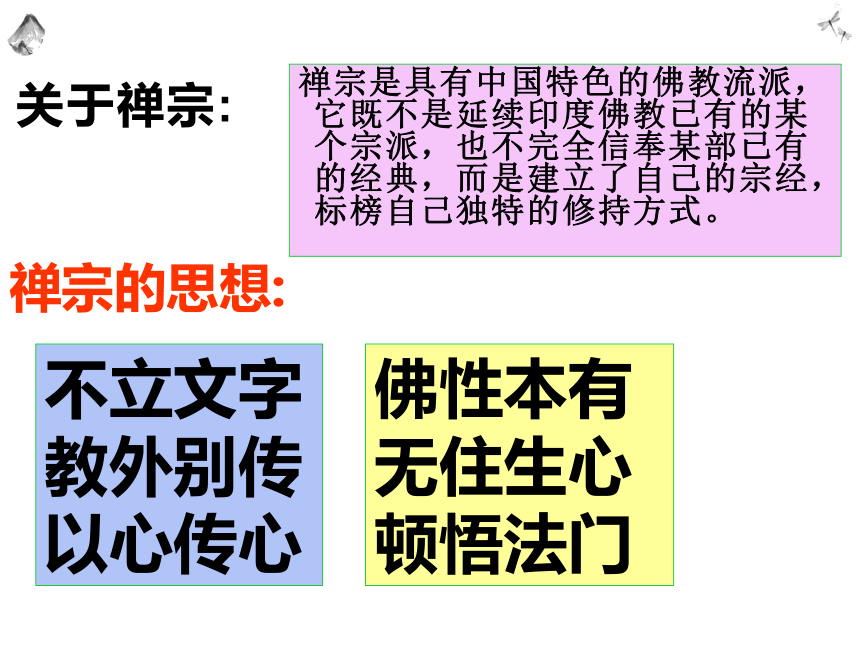

关于禅宗:

禅宗是具有中国特色的佛教流派,它既不是延续印度佛教已有的某个宗派,也不完全信奉某部已有的经典,而是建立了自己的宗经,标榜自己独特的修持方式。

禅宗的思想:

不立文字

教外别传

以心传心

佛性本有

无住生心

顿悟法门

禅宗是中国佛教史上流传最为久远、影响最为广泛的宗派。在历史的发展过程中,禅宗的影响已远远超出了宗教范畴,而渗透到哲学、文学、艺术等众多领域以及现实生活的各个层面。在日常生活中,许多原来的佛家用语,也成了人们的惯用语。在英国伦敦大不列颠国家图书馆广场,矗立着世界十大思想家的塑像,其中就有代表东方思想的先哲孔子、老子和惠能,并列为“东方三圣人”。王维、柳宗元、刘禹锡等文学大家都先后为慧能撰写过长篇碑文,以记述他的事迹。

《坛经》又称《六祖坛经》或《六祖大师法宝坛经》,中国佛教禅宗典籍。禅宗六祖惠能说,弟子法海集录。

《坛经》大致由三部分组成:

第一部分为序。主要叙述了慧能于大梵寺说法,法海集记《坛经》的缘起。

第二部分为《坛经》的主体部分。这部分经文约占全书的三分之二,集中阐述了慧能独创性的学说。

最后一部分主要是叙述了慧能去世前对十名弟子等的嘱咐及临终前后的事情。

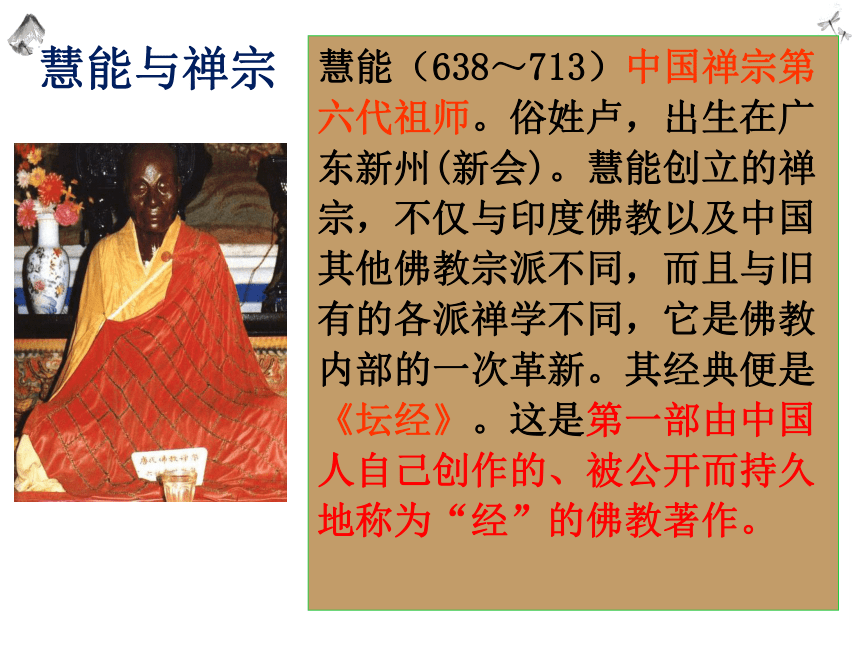

慧能与禅宗

慧能(638~713)中国禅宗第六代祖师。俗姓卢,出生在广东新州(新会)。慧能创立的禅宗,不仅与印度佛教以及中国其他佛教宗派不同,而且与旧有的各派禅学不同,它是佛教内部的一次革新。其经典便是《坛经》。这是第一部由中国人自己创作的、被公开而持久地称为“经”的佛教著作。

慧能二十四岁那年,一日去市上卖柴,忽闻有人诵读佛经,据说慧能“一闻经语,心即开悟”,便问客人读的是什么经?客人告诉他,读的是《金刚经》。又问客人从何处来?如何得到此经?客人云:我从蕲州黄梅县(今湖北黄梅县西北)东山寺来,那里有禅宗五祖弘忍大师在主持传法,门徒有一千多人,我前往礼拜,总得以听受此经。慧能一听。心生羡慕,萌发了去黄梅跟从弘忍大师学习佛法的念头。客人本是一位热心的信徒,见慧能对佛法如此虔诚,便赠送他十两纹银,让他回去安置好老母的衣食生活,再到黄梅去参见五祖弘忍大师。慧能辞别母亲后,便来到黄梅求见弘忍。据说,慧能一见弘忍,弘忍便问他:“汝何方人,来此山礼拜吾,汝今向吾边,复求何物?”慧能回答说:“弟子是岭南人,新州百姓,今故远来礼拜和尚,惟求作佛,不求余物。”弘忍说:“汝是岭南人,又是葛獠身与和尚不同,佛性有何差别?”此语一出,使弘忍大为震惊,方知慧能是大根器之人,先令慧能在寺内随众作劳役,于碓房踏碓舂米。从此,慧能将劳作与修持相结合,虽然天天干活,可是时时刻刻在静虑修禅,用功修行,所谓“愿竭其力,即安于井臼;素刳其心,获悟于梯稗。”慧能忘身为道,不避艰苦,供养众人,尽心竭力。

慧能就这样在寺中度过了八个月,一天,弘忍想物色继承人,就把众学徒召集起来,让每人写一首偈、写得最好的就被定为继承人。当时弘忍的门徒中,学业最佳、声望最高的是神秀上座,神秀恐负众望,就作了一首偈写在墙上,偈曰:身是菩提树,心如明镜台; 时时勤拂拭,莫使惹尘埃。

?????? 这首偈显然表达了神秀渐修成佛的见解。弘忍认为此偈未能见性,只到门外。慧能得知神秀所作偈后,就知其对佛法的理解并不到家,于是也作了一偈,因为不识字。就请别人代写在神秀那首偈的旁边。偈曰:菩提本无树,明镜说非台; 佛性常清净,何处有尘埃!

果然五祖弘忍一见此偈,便知慧能已悟彻佛法大意。只是碍于当时众门徒在旁,未作认可,于夜半三更时唤慧能至方丈室,以袈裟遮住灯光,为慧能开示说法,讲解《金刚经》。

课文研读

1、根据注释翻译《坛经两则》。

2、阅读《坛经两则》,概括每则内容。

3、《坛经》在语言上有何特色?请结合课文简要说明。

翻译:半夜三更时分,弘忍大师悄悄把慧能叫到佛堂内,向他讲解《金刚经》。慧能一听,马上就领悟了《金刚经》的大意。那天夜里,弘忍大师向慧能传授了佛法,寺内所有的人谁也没有发觉,然后弘忍大师便悄悄地把禅宗的顿悟之法与法衣传给了慧能,(并且对他说):“你是禅宗第六代祖,袈裟将是信物,一代一代往下传;传授禅法时要强调学禅者对禅法的内心自悟,应当让他们自己能够悟到 佛性。”五祖弘忍大师说:“慧能,自古以来传授禅法的人,生命犹如悬在发丝上相当危险!如果你停留在此地,有人害你的话,你须立即离开。”

慧能受法五祖夜至三更,唤慧能堂内,说《金刚经》。慧能一闻,言下便悟。其夜受法,人尽不知,便传顿法及衣:“汝为六代祖,衣将为信禀,代代相传;法以心传心,当令自悟。” 五祖言:“慧能!自古传法,气如悬丝。若住此间,有人害汝,汝即须速去。”

翻译:世人都在传南能北秀,却不知道根本的原因。神秀在南荆府当阳县玉泉寺担禅师,任住持修炼佛行;慧能大师在韶州城以东三十五里的曹溪山担任住持。佛法虽然是同一宗派,而传人有南北之分,因此便确立了南北两派。为何有渐悟和顿悟的区别呢?佛法虽然只有一种,但人的见性有迟有疾,人的见性慢就是渐悟,人的见性快就是顿悟。佛法本身虽然没有顿渐之分,但是人的根器却有敏捷和迟钝的区别,所以才有渐、顿之别。

世人尽传南能北秀,未知根本事由。且秀禅师于南荆府当阳县玉泉寺住持修行,慧能大师于韶州城东三十五里漕溪山住。法即一宗,人有南北,因此便立南北。何以渐顿?法即一种,见有迟疾。见迟即渐,见疾即顿。法无渐顿,人有利钝。故名'渐顿'。"

南能北秀

弘忍之后,禅宗分为 南北两派。慧能接受五祖衣钵,

传教岭南,故称南能;神秀在弘忍死后,应武则天之征

入长安,传教于 北方,故称北秀。神秀,禅宗北宗的创

始人,俗姓李,汴州尉氏(今属河南)人。

南北二宗,划分依据:

一是地域不同,二是悟道方式不同。慧能一系强调顿悟,认为应该单刀直入,“直指人心”,而神秀一系强调渐悟,慢慢打除心灵上的种种障碍。

《 坛经》两则

《慧能受法》这段文字说的是慧能受衣法时的情景和弘忍的教诲

《南能北秀》这段文字是对“南能北秀”一说提出自己的看法。

行事谨慎,办事稳妥。

语重心长,寄寓厚望。

关心弟子,谋事周全

慧能:顿悟

直指人心

神秀:渐悟 循序渐进

语言特征

一是语言质朴简洁,不尚浮华。

二是善于运用比喻。

经忏可超生,难道阎罗怕和尚?

纸钱能赎罪,居然菩萨是赃官?

土地庙一对联

我若有灵,也不至灰土处处堆,筋骨块块落;

汝休妄想,须知道勤俭般般有,懒惰件件无。

正确认识,切莫迷信

有一次,苏东坡与佛印禅师一同游山玩水,走着走着,佛印忽然对苏东坡说:“你骑在马上的姿势十分庄严,好像一尊佛。”?

??? 苏东坡回答说:“你穿着一身黑袈裟,骑在马上好像一团牛粪。”?

??? 佛印笑着说:“从我口中出来的是佛,从你口中出来的却是粪。”

??? 随从听到两人的对话,都忍不住捧腹大笑。

诗人与禅宗

文本

精研

多维探究——激活你的思维

1.《坛经》是佛教经典,作为21世纪的我们,了解禅宗以及《坛经》有什么意义?

提示:禅宗的创始人慧能不仅是佛教信徒,也是我国历史上有重大影响的思想家之一,其思想包含着深刻的哲理和丰富的智慧,禅宗的影响已远远超出了宗教范畴,渗透到哲学、文学、艺术等众多领域以及现实生活的各个层面,至今仍给人以有益的启迪。禅宗是中华民族传统文化的固有组成部分,对我国文化史、思想史的发展有重大作用。

禅对现代人学习、生活、工作的影响。

讨论:

1、正视问题、坦然面对;

2、注重事情的过程而不贪恋结果;

3、放慢前进的脚步,不急功近利;

4、关注内心、尊重内心。

2.佛家经典多佶屈聱牙,《坛经》的语言有什么特点?

语言有两个特点:一是语言质朴简洁,不尚浮华。禅宗讲究“以心传心”,“不立文字”,不在遣词造句上下工夫,多用口语,夹杂一些文言,形成了雅俗相间的风格。如对弘忍讲《金刚经》,一笔带过,直接写出结果“慧能一闻,言下便悟”。一方面说明慧能悟性之高;另一方面语言简洁有力,符合禅宗“当令自悟”的传法宗旨。再如 “法即一种,见有迟疾,见迟即渐,见疾即顿”一句,运用整齐的文言,又夹杂白话,质朴简洁,对“何以渐顿”问题作了辩证的分析。二是善于运用譬喻。比如《慧能受法》中“自古传法,气如悬丝” 生动形象。

大千世界:出自《起世经》和《长阿含经》。“世界”,本是一个佛教名词,指的是无穷无尽的时间(世)和广袤无垠的空间(界)。后用来指广阔无边的世界。

天女散花:《维摩诘经》记载,天女受如来佛的派遣,前去检验诸菩萨和弟子们的道行,将满篮鲜花自空中倾下,落向正在参禅的众人身上。道行够的就会从身上坠落,唯有道行不够的才会附着在身上不下坠。后多形容抛洒东西或大雪纷飞的样子。

水涨船高:出自《五灯会元》:“十五日前,水涨船高。”禅宗认为,“烦恼是功德之体”,烦恼越多,心的觉醒就越深刻,就像水位上升,船身也会随之升高一样。这是个带有朴素的辩证法的观点。比喻事物随着它所凭借的基础的提高而增长提高。

本来面目:出自《坛经》。原指内心纯真的自性,后来用来表示事物原来的样子。

头头是道:这是一个禅宗用语,表示“道”无所不在。语出《续传灯录》:“头头皆是道,法法本圆成。”后多形容说话做事很有条理。

自作自受:出自《太子成道经》:“自作业时应自受。”指自己造下的业因,应该由自己承担后果。

自欺欺人:出自《石门文字禅》。意思是,从前有个违犯了佛法的人,却自以为能够承继云门大师的衣钵,他那种既欺骗自己又欺骗别人的样子,不用去描述就已经全部显示出来了。 指欺骗自己,也欺骗别人。

同床异梦:出自《古尊宿语录》:“同床共被,梦各不同。”比喻一起生活或者共事,却各有各的打算。

闭门造车:出自《祖堂集》:“闭门造车,出门合辙。”意思是,虽然关起门来造车,但是由于按照统一的规格制作,使用时自然和道路上的车辙相合;由于义理一致,今天的修行者自然会和古代的圣贤相应。比喻脱离实际,只凭主观办事。

?皆大欢喜:出自《金刚经》结尾:“闻佛所说,皆大欢喜,信受奉行。”意思是听佛讲完了这部佛经后,大家都非常高兴,诚心实意地接受了佛陀的教导,并照着去做。现指人人都高兴满意。

拖泥带水:出自《五灯会元》:“狮子翻身,拖泥带水。”这是禅宗僧人常用的一个譬喻,表示法力强大。比喻说话做事不干脆利落。

神通广大:用来形容佛的法力广大无边。佛教宣称,释迦牟尼具有神秘莫测、无所不能的力量,这种力量叫做“神通力”。后形容本领高超,无所不能。

?引火烧身:出自《法苑珠林》。佛教宣称,罗汉成佛的时候,处理肉身的方法之一,是“自心出火烧身”。后比喻自讨苦吃或自取灭亡。

?鹦鹉学舌:出自《景德传灯录》。佛经传达的是佛的意思,不理解佛的意思只是诵读经文,就像鹦鹉学人说话一样。后比喻人家怎么说,他也跟着怎么说。

?解铃还须系铃人:出自《指月录》。比喻谁的麻烦,仍须由谁解决。

无事不登三宝殿: “三宝”是佛教名词,指佛教徒尊敬供养佛宝、法宝、僧宝等三宝,一般除了祈祷、礼拜等信仰活动,不能随便进入嬉戏,比喻没事不上门。

呆仆守门

有一个人,因有事要去远地,动身时叮嘱仆人:“要好好看门,也要好好照管住系驴的绳子。不要让驴跑了。”此后,邻居家在演戏,那仆人听了不能自主,想去观看。于是他把门板拿了下来,缚在驴背上,牵着驴子去看戏。仆人去后,家中所有财物都被贼偷光了。

主人回家后,就查问仆人说:“这究竟是怎么一回事啊?”仆人回答:“主人叫我看守的是门、驴子和系驴子的绳子,现在这三件东西都在,别的一切我都不知道。”主人听了更加气恼,大声骂道:“你这笨人!叫你管门,就为了屋里有财物,现在财物既已失去,留着一扇门有什么用呢?”

《百喻经》六则

《百喻经》全称《百句譬喻经》,采用寓言譬喻的方式以申教诫的一部著作。 《百喻经》称“百喻”,就是指有一百篇譬喻故事,但原经真正的譬喻故事只有九十八篇。《百喻经》全文两万余字,结构形式单一,每篇都采用两步式,第一步是讲故事,是引子,第二步是比喻,阐述一个佛学义理。它从梵文译成汉文,距今已经有一千五百多年的历史。此经一经流传,就受到阅读者的欢迎。

《百喻经》简介

小组合作探究

2、分组解析、探讨各则寓言内容及寓意(分三大组,每组两则,5分钟)

1、结合注释,自主翻译各则寓言。

从前有个愚人,到别人家里做客。主人请他吃饭,他嫌饭菜淡而无味。主人听说后,就为他加了一些盐。加盐之后,味道鲜美,于是自言自语说:“之所以饭菜变得鲜美了,是因为盐的原因,很少的一点尚且如此,更何况再多一些呢。”愚人没有什么智慧,于是就空口吃盐。吃完后觉得败坏了口味,反倒遭受了痛苦。

愚人食盐

寓意

恰到好处时美妙无比,一旦过头就会走向反面。比如:做事淡泊名利固然无妨,但如工作、生活不负责任,他的一生将碌碌无为、一事无成,于国于民均没有任何贡献。

真理再向前跨越一步,就变成了谬误。

过去有个人,愚蠢没有智慧,口渴极了,想要马上喝水,看见由热气流升腾经阳光折射而成的幻影,就以为是水,立即追赶直到印度河。到达印度河之后,面对着河水却不喝。别人对他说:“你因为口渴寻找水,现在到了有水的地方,为什么不喝呢?”愚人回答说:“如果可以喝尽这些水,那我就喝。但这里的水太多了,都不可能喝尽,所以我不喝。”当时众人听了这些话,都大声地嗤笑他。

渴 见 水

渴 见 水

解析

寓意

这个故事原来比喻:有些人强词夺理地坚持着怪僻的见解,不近情理,

以为佛教戒律很严格,一时不能全部接受,索性舍弃不受,最终没有得道的希望,可怜可笑!

做事既不能好高骛远,也不能因噎废食。重要的是做好眼前的事,踏踏实实,一步一个脚印。

在现实生活中,这确实是人惯常的心理。觉得太难了,就干脆不做,浅尝辄止。哪知道渴了就喝,能喝多少是多少,没有人要求你全部喝完。

可以制定长远的目标,但切不可因为目标太远而放弃一切努力。

从前有位长者的儿子,到海里打捞沉香。经过一年,才打捞了一车,把它运回了家。他把沉香运到市场上去卖,由于价格昂贵,一直没有人买。经过了许多天,也不能卖出去。心里感到很厌烦,十分苦恼。看见别人卖木炭,经常能够很快就卖出去,于是就产生了一个想法:不如把沉香烧成木炭,可以很快就卖出去。于是就把沉香烧成了木炭,到市场上去卖,结果只卖了不到半车木炭的价钱。

入海取沉水

入海取沉水

解析

寓意

为了很快卖掉货物,将经过一年辛苦打捞得到的珍贵香料,烧成木炭卖掉,使珍贵稀少的东西变成了廉价普通的东西。

这故事原来比喻:要修佛果,不能怕难而生退却之心。如果见异思迁,或者退求小果,结果自失大利,犹如沉香烧成炭卖一样,是非常可惜的。

凡事如果急于求成,可能会导致“事倍功半”的效果。

在遇到挫折的时候,要耐心地等待,全面地审时度势。

从前有位长者,派人拿钱到别人的园子里去买庵婆罗果来吃。他吩咐说:“质量好、味道甜美的果子,你就买回来。”于是那个人就拿着钱去买。园子的主人说:“我这树上结的果子,都很好,没有一个不好的。你只要尝一个,就知道了。”买果子的人说:“我现在应该一一品尝,然后才买,如果只是尝一个,怎么能知道个个都很好呢?”接着他取来果子,每个都尝了一下,才拿着回了家。长者见了,厌恶得吃不下,于是全都扔了。

尝庵婆罗果

尝庵婆罗果

解析

寓意

故事中的那个人用“品尝一果,怎知它果甜美”的思路,去“尽尝它果”,导致“一切都弃”的结果。

这原本是用来比喻:对待佛家的教理,不知道类推,认为只有自己一一亲身体验,才能相信,最终只能导致什么也得不到。

做事要善于从个别中发现和认识一般。

不可能事事都要亲身经历后才能得到真知。

实践是非常必要且有效的,然而绝对的实践主义不仅时时碰壁,而且不可能做到。

从前有个人,骑着一匹黑马进入阵地攻击敌人。由于害怕,不能战斗。就用血涂在脸上,装死躺在死人堆里。他所骑的马也被别人夺去了。士兵们撤离战场后,他想回家,就割了别人所骑白马的一截马尾。回家后,有人问他:“你骑的马,现在在哪里?为什么不骑呢?”他回答说:“我的马已经死了,只好带着它的尾巴回来。”旁边的人听后说:“你的马本来是黑的,尾巴怎么变成白的了?”他无话可说,被人们所嘲笑。

诈言马死

诈言马死

这个故事原本比喻:世上也有自称是好人、是有慈悲心的修行人,但实际上是伪善人,欺骗别人终究要败露,无恶不作、善于伪装,可以骗人一时,但最终还是要被戳穿的,是自欺欺人。

解析

寓意

故事中的那位骑士,因为内心的恐惧,不能参加战斗,只好装死以求保命,这种掩饰自己内心懦弱,保护自身的行为,有时候是难以避免,也是可以理解的,但是危难过后,还要沽名钓誉,那就不应该了。

抨击了欺诈的人心,指出在社会生活中,存在着外表善良,却心存伪诈之人。

从前有一个人,先是在瓮里盛着谷子。骆驼把头探进瓮中吃谷子,结果出不来了,使他感到很烦恼。有一个老人过来告诉他说:“你不要愁,我教你一个可以让骆驼出来的办法。你听我的话,一定很快就可以出来。你应该把骆驼的头砍下来,骆驼自然就出来了。”于是就听了他的话,用刀把骆驼的头砍了下来。杀死骆驼之后,又打破了瓮。这样愚蠢的人,被人们所嘲笑。

驼瓮俱失

驼瓮俱失

故事中的愚人,既失去骆驼又打破了瓮,真可惜啊!

解析

寓意

我们常常面临这种类似的两难局面,由于处理不当,结果也就两者俱失了。同时告诉我们,对别人的建议,不可盲从,要有自己的判断。

技法赏鉴

诙谐风趣,寓意深远

佛经经常采用寓言譬喻的方式说理,《百喻经》便突出体现了这一特色。

一则故事的背后都隐藏着一个义理。 《百喻经》“假近以喻远,借彼而况此”,将坚深的义理化作浅易的故事,在故事的讲述中借助巧妙的文字比喻,直截了当说破人心缺憾,于诙谐风趣中使人得到启示。

技法赏鉴

善于运用熟稔的白描手法,使得情节生动,人物传神。 《渴见水》开篇直言“过去有人,痴无智慧”, 。“见热时焰,谓为是水”,“极渴”之情状如在目前。按照常情常理,得水之后便当饱饮。可是最后的结果却是大出常人所料:“既至河所,对视不饮”。如此,傍人质疑便在情理之中:“汝患渴逐水,今至水所,何故不饮?”且看愚人如何回答:“若可饮尽,我当饮之。此水极多,俱不可尽,是故不饮。”之所以不饮,原来是“此水极多,俱不可尽”。短短几十字的小故事,竟然出现这么多陡转,但虚妄的人物反映的是写实的人生,缺少了陡转便不会发人深思。

巩固提升 概括下列寓言的寓意。

一只老鹰从鹫峰顶上俯冲下来,将一只小羊抓走了。

一只乌鸦看见了,非常羡慕,想:要是我也有这样的本领该多好啊!于是乌鸦模仿老鹰的俯冲姿势拼命练习。

一天,乌鸦觉得自己练得很棒了,便哇哇地从树上猛冲下来,扑到一只山羊的背上,想抓住山羊往上飞,可是它的身子太轻,爪子被羊毛缠住,无论怎样拍打翅膀也飞不起来,结果被牧羊人抓住了。

牧羊人的孩子见了,问这是一只什么鸟,牧羊人说:"这是一只忘记自己叫什么的鸟。”孩子摸着乌鸦的羽毛说:“它也很可爱啊!”

要求全面理解材料,但可以选择一个侧面、一个角度构思作文。自主确定立意,确定问题,确定标题;不要脱离材料的含意作文,不要套作,不得抄袭。

寓言类材料作文的审题方法? 1、找关键句;?? 2、找陈述对象;?? 3、由果溯因 4、整体性原则?

祖师闻言,咄的一声,跳下高台,手持戒尺,指定悟空道:“你这猢狲,这般不学,那般不学,却待怎么?”走上前,将悟空头上打了三下,倒背着手,走入里面,将中门关了,撇下大众而去。

祖师打他三下者,教他三更时分存心;倒背着手,走入里面,将中门关上者,教他从后门进步,秘处传他道也。

坛经

学习重点、难点??

1.了解《坛经》的思想内容,积累常用的文言实词和虚词,翻译课文。

2.培养自主探究文本的能力。

佛教是从域外传入我国的。最早是在东汉明帝时开始传入中国的。

??? 佛教的发展是在魏晋南北朝时期。“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”正是这一时期佛教发展的真实写照。

??? 隋唐时期,政治统一,经济繁荣,国际文化交流活跃,佛教综合南北思想体系,发展为许多新的宗派。其中禅宗结合中国人自己的文化传统,是最具中国特色的佛教宗派。唐朝是佛教发展的鼎盛时期。

??? 五代以后,佛教开始走向衰落。但是,在长期的传播中,佛教的思想已经内化进了中国人的文化心理中,对中国的哲学、文学、艺术、政治等各方面的发展都起着重要的影响。

中国佛教宗派之一。

禅,是梵语的音译,指的是将心专注于某一对象,在彻底寂静中呈现的神秘思维状态,所以名为禅宗。以达摩为中国始祖,故又称达摩宗;也因自称得佛心印,又称为佛心宗。达摩传法弟子为二祖慧可,慧可之传法弟子为三祖僧璨,其传法弟子为四祖道信。道信传法弟子为五祖弘忍,立东山法门,其门下分赴两京弘法,名重一时。其中有神秀、传法弟子六祖慧能二人分立为北宗渐门与南宗顿门。

关于禅宗:

禅宗是具有中国特色的佛教流派,它既不是延续印度佛教已有的某个宗派,也不完全信奉某部已有的经典,而是建立了自己的宗经,标榜自己独特的修持方式。

禅宗的思想:

不立文字

教外别传

以心传心

佛性本有

无住生心

顿悟法门

禅宗是中国佛教史上流传最为久远、影响最为广泛的宗派。在历史的发展过程中,禅宗的影响已远远超出了宗教范畴,而渗透到哲学、文学、艺术等众多领域以及现实生活的各个层面。在日常生活中,许多原来的佛家用语,也成了人们的惯用语。在英国伦敦大不列颠国家图书馆广场,矗立着世界十大思想家的塑像,其中就有代表东方思想的先哲孔子、老子和惠能,并列为“东方三圣人”。王维、柳宗元、刘禹锡等文学大家都先后为慧能撰写过长篇碑文,以记述他的事迹。

《坛经》又称《六祖坛经》或《六祖大师法宝坛经》,中国佛教禅宗典籍。禅宗六祖惠能说,弟子法海集录。

《坛经》大致由三部分组成:

第一部分为序。主要叙述了慧能于大梵寺说法,法海集记《坛经》的缘起。

第二部分为《坛经》的主体部分。这部分经文约占全书的三分之二,集中阐述了慧能独创性的学说。

最后一部分主要是叙述了慧能去世前对十名弟子等的嘱咐及临终前后的事情。

慧能与禅宗

慧能(638~713)中国禅宗第六代祖师。俗姓卢,出生在广东新州(新会)。慧能创立的禅宗,不仅与印度佛教以及中国其他佛教宗派不同,而且与旧有的各派禅学不同,它是佛教内部的一次革新。其经典便是《坛经》。这是第一部由中国人自己创作的、被公开而持久地称为“经”的佛教著作。

慧能二十四岁那年,一日去市上卖柴,忽闻有人诵读佛经,据说慧能“一闻经语,心即开悟”,便问客人读的是什么经?客人告诉他,读的是《金刚经》。又问客人从何处来?如何得到此经?客人云:我从蕲州黄梅县(今湖北黄梅县西北)东山寺来,那里有禅宗五祖弘忍大师在主持传法,门徒有一千多人,我前往礼拜,总得以听受此经。慧能一听。心生羡慕,萌发了去黄梅跟从弘忍大师学习佛法的念头。客人本是一位热心的信徒,见慧能对佛法如此虔诚,便赠送他十两纹银,让他回去安置好老母的衣食生活,再到黄梅去参见五祖弘忍大师。慧能辞别母亲后,便来到黄梅求见弘忍。据说,慧能一见弘忍,弘忍便问他:“汝何方人,来此山礼拜吾,汝今向吾边,复求何物?”慧能回答说:“弟子是岭南人,新州百姓,今故远来礼拜和尚,惟求作佛,不求余物。”弘忍说:“汝是岭南人,又是葛獠身与和尚不同,佛性有何差别?”此语一出,使弘忍大为震惊,方知慧能是大根器之人,先令慧能在寺内随众作劳役,于碓房踏碓舂米。从此,慧能将劳作与修持相结合,虽然天天干活,可是时时刻刻在静虑修禅,用功修行,所谓“愿竭其力,即安于井臼;素刳其心,获悟于梯稗。”慧能忘身为道,不避艰苦,供养众人,尽心竭力。

慧能就这样在寺中度过了八个月,一天,弘忍想物色继承人,就把众学徒召集起来,让每人写一首偈、写得最好的就被定为继承人。当时弘忍的门徒中,学业最佳、声望最高的是神秀上座,神秀恐负众望,就作了一首偈写在墙上,偈曰:身是菩提树,心如明镜台; 时时勤拂拭,莫使惹尘埃。

?????? 这首偈显然表达了神秀渐修成佛的见解。弘忍认为此偈未能见性,只到门外。慧能得知神秀所作偈后,就知其对佛法的理解并不到家,于是也作了一偈,因为不识字。就请别人代写在神秀那首偈的旁边。偈曰:菩提本无树,明镜说非台; 佛性常清净,何处有尘埃!

果然五祖弘忍一见此偈,便知慧能已悟彻佛法大意。只是碍于当时众门徒在旁,未作认可,于夜半三更时唤慧能至方丈室,以袈裟遮住灯光,为慧能开示说法,讲解《金刚经》。

课文研读

1、根据注释翻译《坛经两则》。

2、阅读《坛经两则》,概括每则内容。

3、《坛经》在语言上有何特色?请结合课文简要说明。

翻译:半夜三更时分,弘忍大师悄悄把慧能叫到佛堂内,向他讲解《金刚经》。慧能一听,马上就领悟了《金刚经》的大意。那天夜里,弘忍大师向慧能传授了佛法,寺内所有的人谁也没有发觉,然后弘忍大师便悄悄地把禅宗的顿悟之法与法衣传给了慧能,(并且对他说):“你是禅宗第六代祖,袈裟将是信物,一代一代往下传;传授禅法时要强调学禅者对禅法的内心自悟,应当让他们自己能够悟到 佛性。”五祖弘忍大师说:“慧能,自古以来传授禅法的人,生命犹如悬在发丝上相当危险!如果你停留在此地,有人害你的话,你须立即离开。”

慧能受法五祖夜至三更,唤慧能堂内,说《金刚经》。慧能一闻,言下便悟。其夜受法,人尽不知,便传顿法及衣:“汝为六代祖,衣将为信禀,代代相传;法以心传心,当令自悟。” 五祖言:“慧能!自古传法,气如悬丝。若住此间,有人害汝,汝即须速去。”

翻译:世人都在传南能北秀,却不知道根本的原因。神秀在南荆府当阳县玉泉寺担禅师,任住持修炼佛行;慧能大师在韶州城以东三十五里的曹溪山担任住持。佛法虽然是同一宗派,而传人有南北之分,因此便确立了南北两派。为何有渐悟和顿悟的区别呢?佛法虽然只有一种,但人的见性有迟有疾,人的见性慢就是渐悟,人的见性快就是顿悟。佛法本身虽然没有顿渐之分,但是人的根器却有敏捷和迟钝的区别,所以才有渐、顿之别。

世人尽传南能北秀,未知根本事由。且秀禅师于南荆府当阳县玉泉寺住持修行,慧能大师于韶州城东三十五里漕溪山住。法即一宗,人有南北,因此便立南北。何以渐顿?法即一种,见有迟疾。见迟即渐,见疾即顿。法无渐顿,人有利钝。故名'渐顿'。"

南能北秀

弘忍之后,禅宗分为 南北两派。慧能接受五祖衣钵,

传教岭南,故称南能;神秀在弘忍死后,应武则天之征

入长安,传教于 北方,故称北秀。神秀,禅宗北宗的创

始人,俗姓李,汴州尉氏(今属河南)人。

南北二宗,划分依据:

一是地域不同,二是悟道方式不同。慧能一系强调顿悟,认为应该单刀直入,“直指人心”,而神秀一系强调渐悟,慢慢打除心灵上的种种障碍。

《 坛经》两则

《慧能受法》这段文字说的是慧能受衣法时的情景和弘忍的教诲

《南能北秀》这段文字是对“南能北秀”一说提出自己的看法。

行事谨慎,办事稳妥。

语重心长,寄寓厚望。

关心弟子,谋事周全

慧能:顿悟

直指人心

神秀:渐悟 循序渐进

语言特征

一是语言质朴简洁,不尚浮华。

二是善于运用比喻。

经忏可超生,难道阎罗怕和尚?

纸钱能赎罪,居然菩萨是赃官?

土地庙一对联

我若有灵,也不至灰土处处堆,筋骨块块落;

汝休妄想,须知道勤俭般般有,懒惰件件无。

正确认识,切莫迷信

有一次,苏东坡与佛印禅师一同游山玩水,走着走着,佛印忽然对苏东坡说:“你骑在马上的姿势十分庄严,好像一尊佛。”?

??? 苏东坡回答说:“你穿着一身黑袈裟,骑在马上好像一团牛粪。”?

??? 佛印笑着说:“从我口中出来的是佛,从你口中出来的却是粪。”

??? 随从听到两人的对话,都忍不住捧腹大笑。

诗人与禅宗

文本

精研

多维探究——激活你的思维

1.《坛经》是佛教经典,作为21世纪的我们,了解禅宗以及《坛经》有什么意义?

提示:禅宗的创始人慧能不仅是佛教信徒,也是我国历史上有重大影响的思想家之一,其思想包含着深刻的哲理和丰富的智慧,禅宗的影响已远远超出了宗教范畴,渗透到哲学、文学、艺术等众多领域以及现实生活的各个层面,至今仍给人以有益的启迪。禅宗是中华民族传统文化的固有组成部分,对我国文化史、思想史的发展有重大作用。

禅对现代人学习、生活、工作的影响。

讨论:

1、正视问题、坦然面对;

2、注重事情的过程而不贪恋结果;

3、放慢前进的脚步,不急功近利;

4、关注内心、尊重内心。

2.佛家经典多佶屈聱牙,《坛经》的语言有什么特点?

语言有两个特点:一是语言质朴简洁,不尚浮华。禅宗讲究“以心传心”,“不立文字”,不在遣词造句上下工夫,多用口语,夹杂一些文言,形成了雅俗相间的风格。如对弘忍讲《金刚经》,一笔带过,直接写出结果“慧能一闻,言下便悟”。一方面说明慧能悟性之高;另一方面语言简洁有力,符合禅宗“当令自悟”的传法宗旨。再如 “法即一种,见有迟疾,见迟即渐,见疾即顿”一句,运用整齐的文言,又夹杂白话,质朴简洁,对“何以渐顿”问题作了辩证的分析。二是善于运用譬喻。比如《慧能受法》中“自古传法,气如悬丝” 生动形象。

大千世界:出自《起世经》和《长阿含经》。“世界”,本是一个佛教名词,指的是无穷无尽的时间(世)和广袤无垠的空间(界)。后用来指广阔无边的世界。

天女散花:《维摩诘经》记载,天女受如来佛的派遣,前去检验诸菩萨和弟子们的道行,将满篮鲜花自空中倾下,落向正在参禅的众人身上。道行够的就会从身上坠落,唯有道行不够的才会附着在身上不下坠。后多形容抛洒东西或大雪纷飞的样子。

水涨船高:出自《五灯会元》:“十五日前,水涨船高。”禅宗认为,“烦恼是功德之体”,烦恼越多,心的觉醒就越深刻,就像水位上升,船身也会随之升高一样。这是个带有朴素的辩证法的观点。比喻事物随着它所凭借的基础的提高而增长提高。

本来面目:出自《坛经》。原指内心纯真的自性,后来用来表示事物原来的样子。

头头是道:这是一个禅宗用语,表示“道”无所不在。语出《续传灯录》:“头头皆是道,法法本圆成。”后多形容说话做事很有条理。

自作自受:出自《太子成道经》:“自作业时应自受。”指自己造下的业因,应该由自己承担后果。

自欺欺人:出自《石门文字禅》。意思是,从前有个违犯了佛法的人,却自以为能够承继云门大师的衣钵,他那种既欺骗自己又欺骗别人的样子,不用去描述就已经全部显示出来了。 指欺骗自己,也欺骗别人。

同床异梦:出自《古尊宿语录》:“同床共被,梦各不同。”比喻一起生活或者共事,却各有各的打算。

闭门造车:出自《祖堂集》:“闭门造车,出门合辙。”意思是,虽然关起门来造车,但是由于按照统一的规格制作,使用时自然和道路上的车辙相合;由于义理一致,今天的修行者自然会和古代的圣贤相应。比喻脱离实际,只凭主观办事。

?皆大欢喜:出自《金刚经》结尾:“闻佛所说,皆大欢喜,信受奉行。”意思是听佛讲完了这部佛经后,大家都非常高兴,诚心实意地接受了佛陀的教导,并照着去做。现指人人都高兴满意。

拖泥带水:出自《五灯会元》:“狮子翻身,拖泥带水。”这是禅宗僧人常用的一个譬喻,表示法力强大。比喻说话做事不干脆利落。

神通广大:用来形容佛的法力广大无边。佛教宣称,释迦牟尼具有神秘莫测、无所不能的力量,这种力量叫做“神通力”。后形容本领高超,无所不能。

?引火烧身:出自《法苑珠林》。佛教宣称,罗汉成佛的时候,处理肉身的方法之一,是“自心出火烧身”。后比喻自讨苦吃或自取灭亡。

?鹦鹉学舌:出自《景德传灯录》。佛经传达的是佛的意思,不理解佛的意思只是诵读经文,就像鹦鹉学人说话一样。后比喻人家怎么说,他也跟着怎么说。

?解铃还须系铃人:出自《指月录》。比喻谁的麻烦,仍须由谁解决。

无事不登三宝殿: “三宝”是佛教名词,指佛教徒尊敬供养佛宝、法宝、僧宝等三宝,一般除了祈祷、礼拜等信仰活动,不能随便进入嬉戏,比喻没事不上门。

呆仆守门

有一个人,因有事要去远地,动身时叮嘱仆人:“要好好看门,也要好好照管住系驴的绳子。不要让驴跑了。”此后,邻居家在演戏,那仆人听了不能自主,想去观看。于是他把门板拿了下来,缚在驴背上,牵着驴子去看戏。仆人去后,家中所有财物都被贼偷光了。

主人回家后,就查问仆人说:“这究竟是怎么一回事啊?”仆人回答:“主人叫我看守的是门、驴子和系驴子的绳子,现在这三件东西都在,别的一切我都不知道。”主人听了更加气恼,大声骂道:“你这笨人!叫你管门,就为了屋里有财物,现在财物既已失去,留着一扇门有什么用呢?”

《百喻经》六则

《百喻经》全称《百句譬喻经》,采用寓言譬喻的方式以申教诫的一部著作。 《百喻经》称“百喻”,就是指有一百篇譬喻故事,但原经真正的譬喻故事只有九十八篇。《百喻经》全文两万余字,结构形式单一,每篇都采用两步式,第一步是讲故事,是引子,第二步是比喻,阐述一个佛学义理。它从梵文译成汉文,距今已经有一千五百多年的历史。此经一经流传,就受到阅读者的欢迎。

《百喻经》简介

小组合作探究

2、分组解析、探讨各则寓言内容及寓意(分三大组,每组两则,5分钟)

1、结合注释,自主翻译各则寓言。

从前有个愚人,到别人家里做客。主人请他吃饭,他嫌饭菜淡而无味。主人听说后,就为他加了一些盐。加盐之后,味道鲜美,于是自言自语说:“之所以饭菜变得鲜美了,是因为盐的原因,很少的一点尚且如此,更何况再多一些呢。”愚人没有什么智慧,于是就空口吃盐。吃完后觉得败坏了口味,反倒遭受了痛苦。

愚人食盐

寓意

恰到好处时美妙无比,一旦过头就会走向反面。比如:做事淡泊名利固然无妨,但如工作、生活不负责任,他的一生将碌碌无为、一事无成,于国于民均没有任何贡献。

真理再向前跨越一步,就变成了谬误。

过去有个人,愚蠢没有智慧,口渴极了,想要马上喝水,看见由热气流升腾经阳光折射而成的幻影,就以为是水,立即追赶直到印度河。到达印度河之后,面对着河水却不喝。别人对他说:“你因为口渴寻找水,现在到了有水的地方,为什么不喝呢?”愚人回答说:“如果可以喝尽这些水,那我就喝。但这里的水太多了,都不可能喝尽,所以我不喝。”当时众人听了这些话,都大声地嗤笑他。

渴 见 水

渴 见 水

解析

寓意

这个故事原来比喻:有些人强词夺理地坚持着怪僻的见解,不近情理,

以为佛教戒律很严格,一时不能全部接受,索性舍弃不受,最终没有得道的希望,可怜可笑!

做事既不能好高骛远,也不能因噎废食。重要的是做好眼前的事,踏踏实实,一步一个脚印。

在现实生活中,这确实是人惯常的心理。觉得太难了,就干脆不做,浅尝辄止。哪知道渴了就喝,能喝多少是多少,没有人要求你全部喝完。

可以制定长远的目标,但切不可因为目标太远而放弃一切努力。

从前有位长者的儿子,到海里打捞沉香。经过一年,才打捞了一车,把它运回了家。他把沉香运到市场上去卖,由于价格昂贵,一直没有人买。经过了许多天,也不能卖出去。心里感到很厌烦,十分苦恼。看见别人卖木炭,经常能够很快就卖出去,于是就产生了一个想法:不如把沉香烧成木炭,可以很快就卖出去。于是就把沉香烧成了木炭,到市场上去卖,结果只卖了不到半车木炭的价钱。

入海取沉水

入海取沉水

解析

寓意

为了很快卖掉货物,将经过一年辛苦打捞得到的珍贵香料,烧成木炭卖掉,使珍贵稀少的东西变成了廉价普通的东西。

这故事原来比喻:要修佛果,不能怕难而生退却之心。如果见异思迁,或者退求小果,结果自失大利,犹如沉香烧成炭卖一样,是非常可惜的。

凡事如果急于求成,可能会导致“事倍功半”的效果。

在遇到挫折的时候,要耐心地等待,全面地审时度势。

从前有位长者,派人拿钱到别人的园子里去买庵婆罗果来吃。他吩咐说:“质量好、味道甜美的果子,你就买回来。”于是那个人就拿着钱去买。园子的主人说:“我这树上结的果子,都很好,没有一个不好的。你只要尝一个,就知道了。”买果子的人说:“我现在应该一一品尝,然后才买,如果只是尝一个,怎么能知道个个都很好呢?”接着他取来果子,每个都尝了一下,才拿着回了家。长者见了,厌恶得吃不下,于是全都扔了。

尝庵婆罗果

尝庵婆罗果

解析

寓意

故事中的那个人用“品尝一果,怎知它果甜美”的思路,去“尽尝它果”,导致“一切都弃”的结果。

这原本是用来比喻:对待佛家的教理,不知道类推,认为只有自己一一亲身体验,才能相信,最终只能导致什么也得不到。

做事要善于从个别中发现和认识一般。

不可能事事都要亲身经历后才能得到真知。

实践是非常必要且有效的,然而绝对的实践主义不仅时时碰壁,而且不可能做到。

从前有个人,骑着一匹黑马进入阵地攻击敌人。由于害怕,不能战斗。就用血涂在脸上,装死躺在死人堆里。他所骑的马也被别人夺去了。士兵们撤离战场后,他想回家,就割了别人所骑白马的一截马尾。回家后,有人问他:“你骑的马,现在在哪里?为什么不骑呢?”他回答说:“我的马已经死了,只好带着它的尾巴回来。”旁边的人听后说:“你的马本来是黑的,尾巴怎么变成白的了?”他无话可说,被人们所嘲笑。

诈言马死

诈言马死

这个故事原本比喻:世上也有自称是好人、是有慈悲心的修行人,但实际上是伪善人,欺骗别人终究要败露,无恶不作、善于伪装,可以骗人一时,但最终还是要被戳穿的,是自欺欺人。

解析

寓意

故事中的那位骑士,因为内心的恐惧,不能参加战斗,只好装死以求保命,这种掩饰自己内心懦弱,保护自身的行为,有时候是难以避免,也是可以理解的,但是危难过后,还要沽名钓誉,那就不应该了。

抨击了欺诈的人心,指出在社会生活中,存在着外表善良,却心存伪诈之人。

从前有一个人,先是在瓮里盛着谷子。骆驼把头探进瓮中吃谷子,结果出不来了,使他感到很烦恼。有一个老人过来告诉他说:“你不要愁,我教你一个可以让骆驼出来的办法。你听我的话,一定很快就可以出来。你应该把骆驼的头砍下来,骆驼自然就出来了。”于是就听了他的话,用刀把骆驼的头砍了下来。杀死骆驼之后,又打破了瓮。这样愚蠢的人,被人们所嘲笑。

驼瓮俱失

驼瓮俱失

故事中的愚人,既失去骆驼又打破了瓮,真可惜啊!

解析

寓意

我们常常面临这种类似的两难局面,由于处理不当,结果也就两者俱失了。同时告诉我们,对别人的建议,不可盲从,要有自己的判断。

技法赏鉴

诙谐风趣,寓意深远

佛经经常采用寓言譬喻的方式说理,《百喻经》便突出体现了这一特色。

一则故事的背后都隐藏着一个义理。 《百喻经》“假近以喻远,借彼而况此”,将坚深的义理化作浅易的故事,在故事的讲述中借助巧妙的文字比喻,直截了当说破人心缺憾,于诙谐风趣中使人得到启示。

技法赏鉴

善于运用熟稔的白描手法,使得情节生动,人物传神。 《渴见水》开篇直言“过去有人,痴无智慧”, 。“见热时焰,谓为是水”,“极渴”之情状如在目前。按照常情常理,得水之后便当饱饮。可是最后的结果却是大出常人所料:“既至河所,对视不饮”。如此,傍人质疑便在情理之中:“汝患渴逐水,今至水所,何故不饮?”且看愚人如何回答:“若可饮尽,我当饮之。此水极多,俱不可尽,是故不饮。”之所以不饮,原来是“此水极多,俱不可尽”。短短几十字的小故事,竟然出现这么多陡转,但虚妄的人物反映的是写实的人生,缺少了陡转便不会发人深思。

巩固提升 概括下列寓言的寓意。

一只老鹰从鹫峰顶上俯冲下来,将一只小羊抓走了。

一只乌鸦看见了,非常羡慕,想:要是我也有这样的本领该多好啊!于是乌鸦模仿老鹰的俯冲姿势拼命练习。

一天,乌鸦觉得自己练得很棒了,便哇哇地从树上猛冲下来,扑到一只山羊的背上,想抓住山羊往上飞,可是它的身子太轻,爪子被羊毛缠住,无论怎样拍打翅膀也飞不起来,结果被牧羊人抓住了。

牧羊人的孩子见了,问这是一只什么鸟,牧羊人说:"这是一只忘记自己叫什么的鸟。”孩子摸着乌鸦的羽毛说:“它也很可爱啊!”

要求全面理解材料,但可以选择一个侧面、一个角度构思作文。自主确定立意,确定问题,确定标题;不要脱离材料的含意作文,不要套作,不得抄袭。

寓言类材料作文的审题方法? 1、找关键句;?? 2、找陈述对象;?? 3、由果溯因 4、整体性原则?

同课章节目录