北京版八年级生物上册第十二章《第一节 生命的起源》教学设计

文档属性

| 名称 | 北京版八年级生物上册第十二章《第一节 生命的起源》教学设计 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 374.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北京版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2020-05-05 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

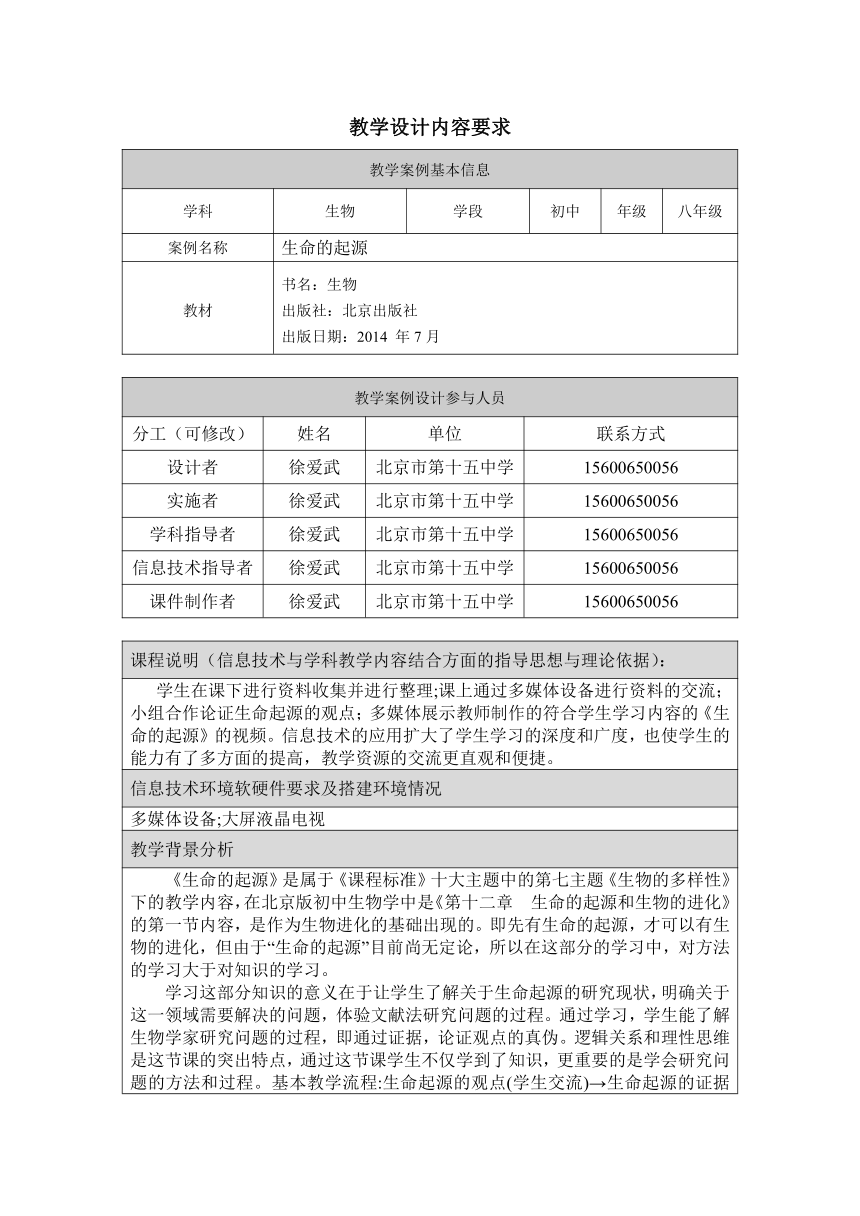

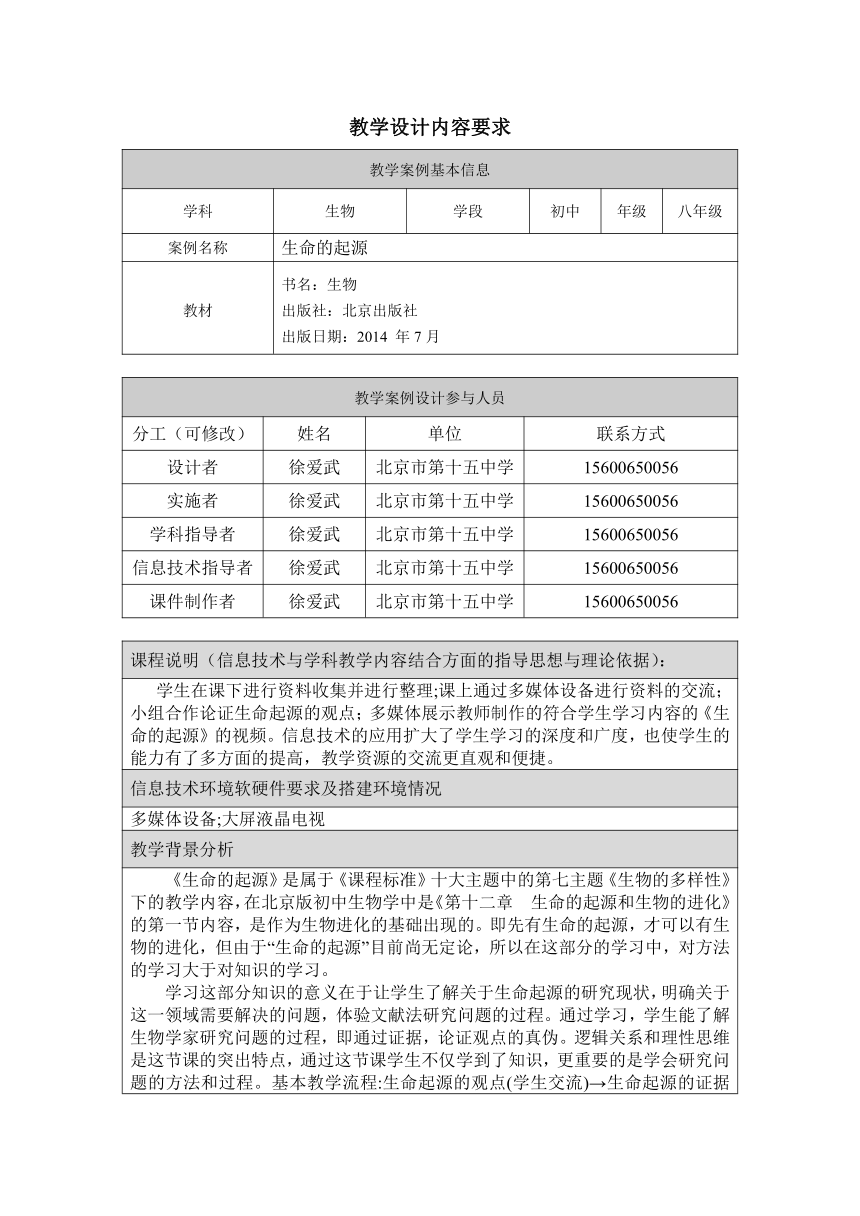

教学设计内容要求

教学案例基本信息

学科

生物

学段

初中

年级

八年级

案例名称

生命的起源

教材

书名:生物

出版社:北京出版社

出版日期:2014 年7月

教学案例设计参与人员

分工(可修改)

姓名

单位

联系方式

设计者

徐爱武

北京市第十五中学

15600650056

实施者

徐爱武

北京市第十五中学

15600650056

学科指导者

徐爱武

北京市第十五中学

15600650056

信息技术指导者

徐爱武

北京市第十五中学

15600650056

课件制作者

徐爱武

北京市第十五中学

15600650056

课程说明(信息技术与学科教学内容结合方面的指导思想与理论依据):

学生在课下进行资料收集并进行整理;课上通过多媒体设备进行资料的交流;小组合作论证生命起源的观点;多媒体展示教师制作的符合学生学习内容的《生命的起源》的视频。信息技术的应用扩大了学生学习的深度和广度,也使学生的能力有了多方面的提高,教学资源的交流更直观和便捷。

信息技术环境软硬件要求及搭建环境情况

多媒体设备;大屏液晶电视

教学背景分析

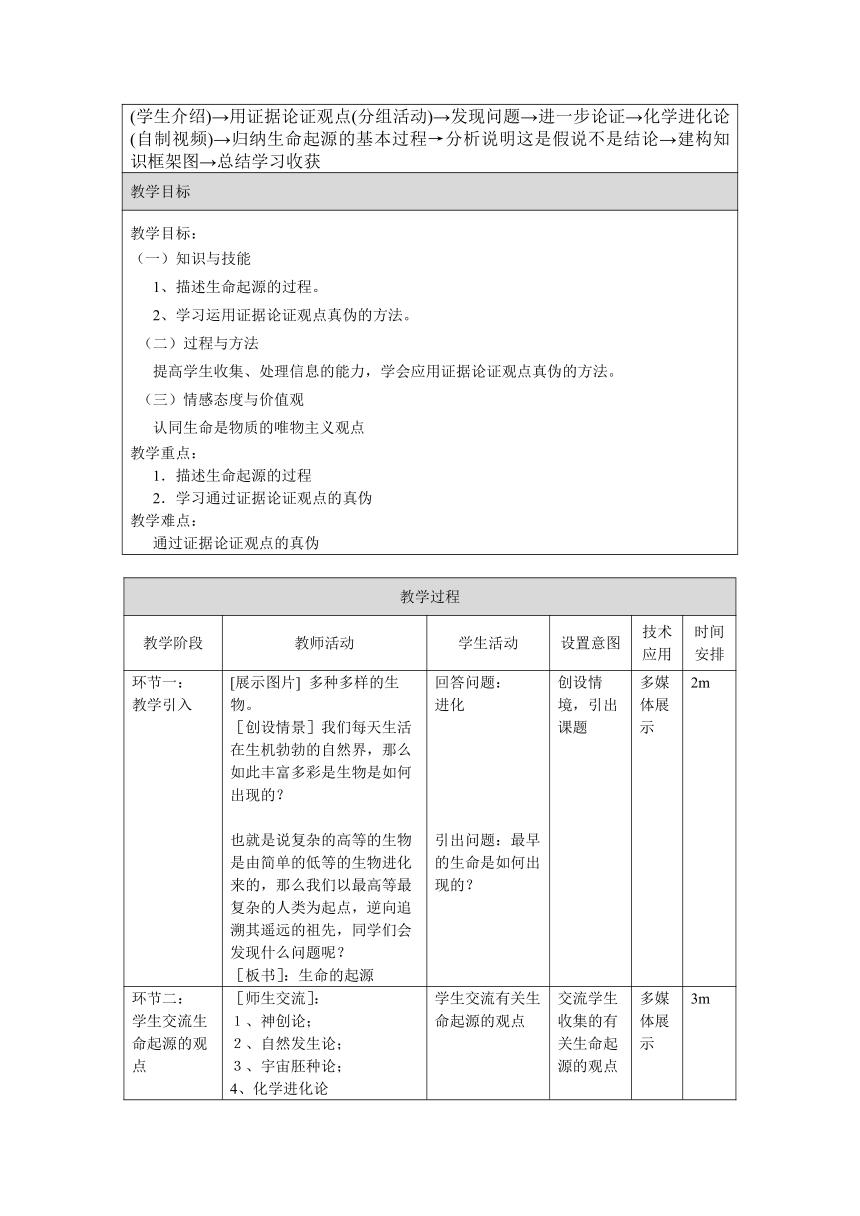

《生命的起源》是属于《课程标准》十大主题中的第七主题《生物的多样性》下的教学内容,在北京版初中生物学中是《第十二章 生命的起源和生物的进化》的第一节内容,是作为生物进化的基础出现的。即先有生命的起源,才可以有生物的进化,但由于“生命的起源”目前尚无定论,所以在这部分的学习中,对方法的学习大于对知识的学习。

学习这部分知识的意义在于让学生了解关于生命起源的研究现状,明确关于这一领域需要解决的问题,体验文献法研究问题的过程。通过学习,学生能了解生物学家研究问题的过程,即通过证据,论证观点的真伪。逻辑关系和理性思维是这节课的突出特点,通过这节课学生不仅学到了知识,更重要的是学会研究问题的方法和过程。基本教学流程:生命起源的观点(学生交流)→生命起源的证据(学生介绍)→用证据论证观点(分组活动)→发现问题→进一步论证→化学进化论(自制视频)→归纳生命起源的基本过程→分析说明这是假说不是结论→建构知识框架图→总结学习收获

教学目标

教学目标:

(一)知识与技能

1、描述生命起源的过程。 2、学习运用证据论证观点真伪的方法。

(二)过程与方法

提高学生收集、处理信息的能力,学会应用证据论证观点真伪的方法。

(三)情感态度与价值观

认同生命是物质的唯物主义观点

教学重点:

1.描述生命起源的过程

2.学习通过证据论证观点的真伪

教学难点:

通过证据论证观点的真伪

教学过程

教学阶段

教师活动

学生活动

设置意图

技术应用

时间安排

环节一:

教学引入

[展示图片] 多种多样的生物。

[创设情景]我们每天生活在生机勃勃的自然界,那么如此丰富多彩是生物是如何出现的?

也就是说复杂的高等的生物是由简单的低等的生物进化来的,那么我们以最高等最复杂的人类为起点,逆向追溯其遥远的祖先,同学们会发现什么问题呢?

[板书]:生命的起源

回答问题:

进化

引出问题:最早的生命是如何出现的?

创设情境,引出课题

多媒体展示

2m

环节二:

学生交流生命起源的观点

[师生交流]: 1、神创论;

2、自然发生论; 3、宇宙胚种论;

4、化学进化论

5、海底黑烟囱起源说

学生交流有关生命起源的观点

交流学生收集的有关生命起源的观点

多媒体展示

3m

环境三:生命起源的证据

[小组代表汇报]:

1969年9月坠落在澳大利亚东南部默奇森镇的陨石,分析发现含有多种氨基酸。②《圣经》记载:上帝创造万物。③1861年法国科学家巴斯德鹅颈瓶实验,说明生命不能自然产生。④腐草化萤、腐肉生蛆。⑤海底黑烟囱。⑥1953年,美国化学家米勒实验,支持化学进化论的观点。⑦星云中的氨基酸。⑧陨石中的氨基酸

学生介绍生命起源的证据

学生了解关于生命起源的证据

展示

6m

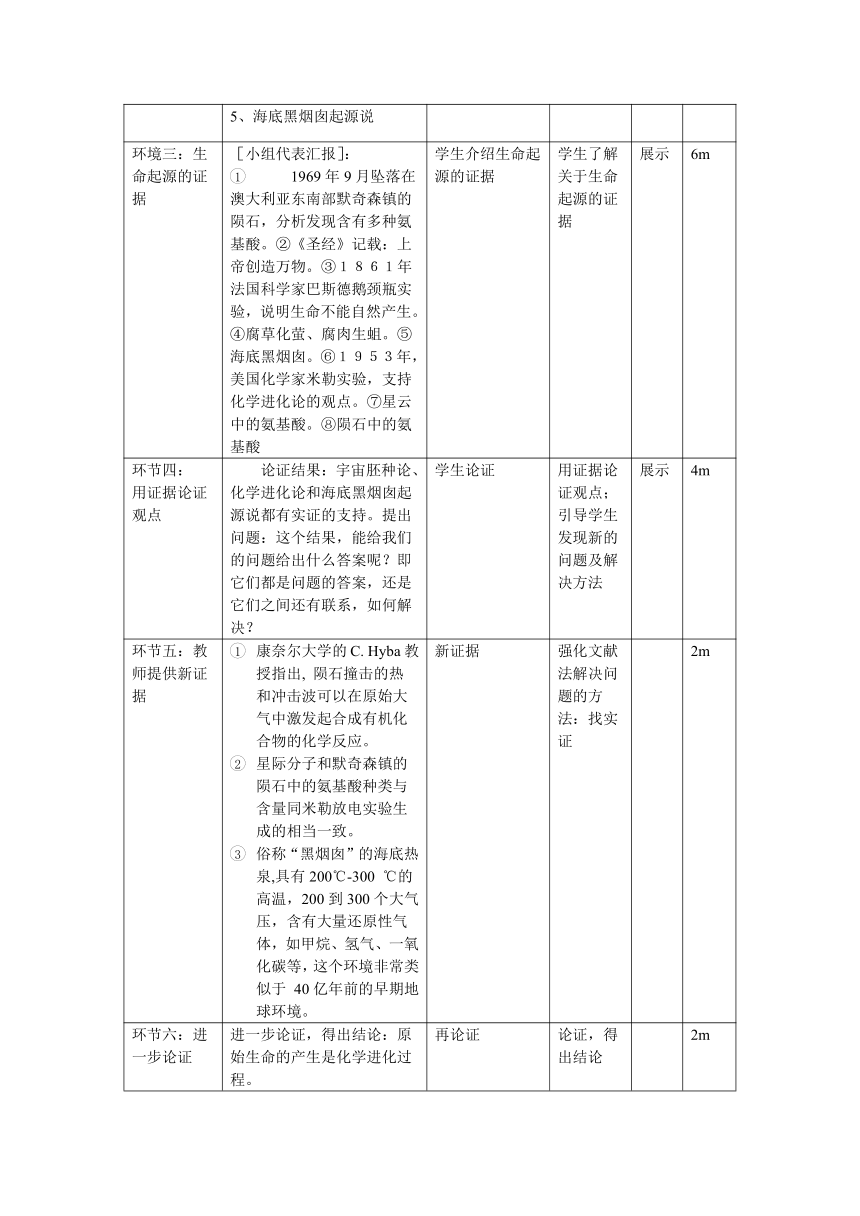

环节四:

用证据论证观点

论证结果:宇宙胚种论、化学进化论和海底黑烟囱起源说都有实证的支持。提出问题:这个结果,能给我们的问题给出什么答案呢?即它们都是问题的答案,还是它们之间还有联系,如何解决?

学生论证

用证据论证观点;引导学生发现新的问题及解决方法

展示

4m

环节五:教师提供新证据

康奈尔大学的C. Hyba教授指出, 陨石撞击的热和冲击波可以在原始大气中激发起合成有机化合物的化学反应。

星际分子和默奇森镇的陨石中的氨基酸种类与含量同米勒放电实验生成的相当一致。

俗称“黑烟囱”的海底热泉,具有200℃-300 ℃的高温,200到300个大气压,含有大量还原性气体,如甲烷、氢气、一氧化碳等,这个环境非常类似于 40亿年前的早期地球环境。

新证据

强化文献法解决问题的方法:找实证

2m

环节六:进一步论证

进一步论证,得出结论:原始生命的产生是化学进化过程。

再论证

论证,得出结论

2m

环节七:

化学进化论

播放视频

观看视频,完成学习任务

落实教学重点

播放视频

6m

环节八:结构知识结构图

梳理重要概念之间的关系

2m

环节九:

教学总结

文献法解决问题的过程

科学的结论需要以确凿的实证为依据

以后研究的问题:找到关于生命起源的新证据,得出有关生命起源的肯定结论

学生谈学习收获

突出学习重点,明确任务

2m

学习效果评价

1.关于生物的起源,大多数科学家认同的说法是

A.宇宙发生论 B.化学进化论 C.自然发生论 D.神创论

2.关于米勒实验,据图回答问题:

(1)装置中的甲烷、氨、氢气等气体是模拟___________。

(2)这个实验通过进行火花放电模拟闪电为反应提供_____。

(3)米勒从溶液中发现了多种___________,此实验说明在____________条件下,从_______合成__________是可能的。

本教学设计与以往未使用信息技术教学设计相比的特点(300-500字数)

信息技术的使用使知识的广度和深度有了极大的提高。引入信息技术,学生自己查阅资料,处理信息,学生会了解更多关于生命起源的研究,真正感受科学家研究问题的过程。

学生可以在课堂上将自己的学习成果与同学分享。多媒体的使用,使学生在课堂上分享自己的研究成果变成可能,学生可以通过多媒体展示自己收集的资料和交流自己的认识,使课堂教学变得高效

“化学进化论”对生命起源的解释对学生来说是个非常抽象的内容,自然也使学生学习的难度,在以前的教学中教师要反复讲解,并将考点内容反复记忆。引进信息技术后,教师运用信息技术自己制作了关于“化学进化论”的视频微课,将学生需要了解的关于“化学进化论”的知识通过视频展现出来,并通过多媒体设备进行播映。教师自己制作的微课在学习的内容上更具针对性,在形式上对学生更有吸引力,便于学生对教学内容的理解和掌握,能够有效地提高课堂教学效果。

教学反思

(一)访谈结果及其分析

听课教师对这节课的评价,摘录如下:1、这节课的教学过程体现了理科学科的教学特点,逻辑和思维贯穿于整个课堂教学。2、充分体现了教师主导,学生主体的教学关系。 3、充分体现了教师对学生的指导作用。 4、体现了将方法带进课堂的教学理念,培养了学生处理信息,论证观点的能力。 4、真正调动了学生的参与意识。5、对学生进行了思维能力的训练。6、师生关系和谐。7、学生体验了应用文献法解决问题的过程。8、自己制作的视频有效突破了教学的难点。9、课件精美、实用性强

(二)教学反思

这节课设计的主题思想是让学生通过学习体验文献法研究问题的过程,整个教学过程是以学生的思维活动为主线,逐步展开,让这节课具有了浓浓的理科特点。

通过实施课堂教学我认为这节课的设计是成功的,达到了教学设计的预期效果。学生课上反应积极,对教学内容表现出极大的兴趣,思维活跃,师生配合默契,教学气氛和谐。教学设计很好的突破了教学难点,突出了教学重点,事实证明该教学设计完全符合初二学生的认知特点,充分调动了学生自主学习的积极性。本节课的设计完全体现了理科教学的特点,逻辑关系和理性思维贯穿整个教学过程,通过这节课学生体验了文献法研究问题的过程,由推理得出关于生命起源的“化学进化论”观点,在论证的过程中,学生也深刻的认识到,科学的真伪要以实证为基础,论证的前提是保证证据的真实可信。最后的结论是化学进化论对生命起源的解释是科学家的推测,而不是科学结论,原因是证据不完整,从而为学生找到了以后的研究方向。总之,我感觉这节课的设计特别的高效,任何一个环节都是对学生的有效提升,但又感觉自然顺畅,毫不做作。

从本节课堂实录来说,又反应了一定的问题。这是一节为录课而实施的课堂教学,一方面学生进入了一个以前从未步入的新环境,表现出极大的不适应。另一方面,这节课以前已经上过,课程实施过程中学生缺乏真正的思维活动,与实际授课之间有明显的不同,课堂氛围比较闷。作为教师,我在上课中也出现了明显的问题:设计好的以知识框架图形式出现的板书,在教学中却没有完成,结果使板书变成了零散的点(实际板书设计如下图)。究其原因,最根本是首次面对高大上录课教室的紧张。我校正常的课堂为每节课40分钟,以上原因,这节课的实录只有38分钟。但就教学设计来讲,在实际教学中的是实用和高效的。

最后想说的是任何经历都是自己的财富。

教学案例基本信息

学科

生物

学段

初中

年级

八年级

案例名称

生命的起源

教材

书名:生物

出版社:北京出版社

出版日期:2014 年7月

教学案例设计参与人员

分工(可修改)

姓名

单位

联系方式

设计者

徐爱武

北京市第十五中学

15600650056

实施者

徐爱武

北京市第十五中学

15600650056

学科指导者

徐爱武

北京市第十五中学

15600650056

信息技术指导者

徐爱武

北京市第十五中学

15600650056

课件制作者

徐爱武

北京市第十五中学

15600650056

课程说明(信息技术与学科教学内容结合方面的指导思想与理论依据):

学生在课下进行资料收集并进行整理;课上通过多媒体设备进行资料的交流;小组合作论证生命起源的观点;多媒体展示教师制作的符合学生学习内容的《生命的起源》的视频。信息技术的应用扩大了学生学习的深度和广度,也使学生的能力有了多方面的提高,教学资源的交流更直观和便捷。

信息技术环境软硬件要求及搭建环境情况

多媒体设备;大屏液晶电视

教学背景分析

《生命的起源》是属于《课程标准》十大主题中的第七主题《生物的多样性》下的教学内容,在北京版初中生物学中是《第十二章 生命的起源和生物的进化》的第一节内容,是作为生物进化的基础出现的。即先有生命的起源,才可以有生物的进化,但由于“生命的起源”目前尚无定论,所以在这部分的学习中,对方法的学习大于对知识的学习。

学习这部分知识的意义在于让学生了解关于生命起源的研究现状,明确关于这一领域需要解决的问题,体验文献法研究问题的过程。通过学习,学生能了解生物学家研究问题的过程,即通过证据,论证观点的真伪。逻辑关系和理性思维是这节课的突出特点,通过这节课学生不仅学到了知识,更重要的是学会研究问题的方法和过程。基本教学流程:生命起源的观点(学生交流)→生命起源的证据(学生介绍)→用证据论证观点(分组活动)→发现问题→进一步论证→化学进化论(自制视频)→归纳生命起源的基本过程→分析说明这是假说不是结论→建构知识框架图→总结学习收获

教学目标

教学目标:

(一)知识与技能

1、描述生命起源的过程。 2、学习运用证据论证观点真伪的方法。

(二)过程与方法

提高学生收集、处理信息的能力,学会应用证据论证观点真伪的方法。

(三)情感态度与价值观

认同生命是物质的唯物主义观点

教学重点:

1.描述生命起源的过程

2.学习通过证据论证观点的真伪

教学难点:

通过证据论证观点的真伪

教学过程

教学阶段

教师活动

学生活动

设置意图

技术应用

时间安排

环节一:

教学引入

[展示图片] 多种多样的生物。

[创设情景]我们每天生活在生机勃勃的自然界,那么如此丰富多彩是生物是如何出现的?

也就是说复杂的高等的生物是由简单的低等的生物进化来的,那么我们以最高等最复杂的人类为起点,逆向追溯其遥远的祖先,同学们会发现什么问题呢?

[板书]:生命的起源

回答问题:

进化

引出问题:最早的生命是如何出现的?

创设情境,引出课题

多媒体展示

2m

环节二:

学生交流生命起源的观点

[师生交流]: 1、神创论;

2、自然发生论; 3、宇宙胚种论;

4、化学进化论

5、海底黑烟囱起源说

学生交流有关生命起源的观点

交流学生收集的有关生命起源的观点

多媒体展示

3m

环境三:生命起源的证据

[小组代表汇报]:

1969年9月坠落在澳大利亚东南部默奇森镇的陨石,分析发现含有多种氨基酸。②《圣经》记载:上帝创造万物。③1861年法国科学家巴斯德鹅颈瓶实验,说明生命不能自然产生。④腐草化萤、腐肉生蛆。⑤海底黑烟囱。⑥1953年,美国化学家米勒实验,支持化学进化论的观点。⑦星云中的氨基酸。⑧陨石中的氨基酸

学生介绍生命起源的证据

学生了解关于生命起源的证据

展示

6m

环节四:

用证据论证观点

论证结果:宇宙胚种论、化学进化论和海底黑烟囱起源说都有实证的支持。提出问题:这个结果,能给我们的问题给出什么答案呢?即它们都是问题的答案,还是它们之间还有联系,如何解决?

学生论证

用证据论证观点;引导学生发现新的问题及解决方法

展示

4m

环节五:教师提供新证据

康奈尔大学的C. Hyba教授指出, 陨石撞击的热和冲击波可以在原始大气中激发起合成有机化合物的化学反应。

星际分子和默奇森镇的陨石中的氨基酸种类与含量同米勒放电实验生成的相当一致。

俗称“黑烟囱”的海底热泉,具有200℃-300 ℃的高温,200到300个大气压,含有大量还原性气体,如甲烷、氢气、一氧化碳等,这个环境非常类似于 40亿年前的早期地球环境。

新证据

强化文献法解决问题的方法:找实证

2m

环节六:进一步论证

进一步论证,得出结论:原始生命的产生是化学进化过程。

再论证

论证,得出结论

2m

环节七:

化学进化论

播放视频

观看视频,完成学习任务

落实教学重点

播放视频

6m

环节八:结构知识结构图

梳理重要概念之间的关系

2m

环节九:

教学总结

文献法解决问题的过程

科学的结论需要以确凿的实证为依据

以后研究的问题:找到关于生命起源的新证据,得出有关生命起源的肯定结论

学生谈学习收获

突出学习重点,明确任务

2m

学习效果评价

1.关于生物的起源,大多数科学家认同的说法是

A.宇宙发生论 B.化学进化论 C.自然发生论 D.神创论

2.关于米勒实验,据图回答问题:

(1)装置中的甲烷、氨、氢气等气体是模拟___________。

(2)这个实验通过进行火花放电模拟闪电为反应提供_____。

(3)米勒从溶液中发现了多种___________,此实验说明在____________条件下,从_______合成__________是可能的。

本教学设计与以往未使用信息技术教学设计相比的特点(300-500字数)

信息技术的使用使知识的广度和深度有了极大的提高。引入信息技术,学生自己查阅资料,处理信息,学生会了解更多关于生命起源的研究,真正感受科学家研究问题的过程。

学生可以在课堂上将自己的学习成果与同学分享。多媒体的使用,使学生在课堂上分享自己的研究成果变成可能,学生可以通过多媒体展示自己收集的资料和交流自己的认识,使课堂教学变得高效

“化学进化论”对生命起源的解释对学生来说是个非常抽象的内容,自然也使学生学习的难度,在以前的教学中教师要反复讲解,并将考点内容反复记忆。引进信息技术后,教师运用信息技术自己制作了关于“化学进化论”的视频微课,将学生需要了解的关于“化学进化论”的知识通过视频展现出来,并通过多媒体设备进行播映。教师自己制作的微课在学习的内容上更具针对性,在形式上对学生更有吸引力,便于学生对教学内容的理解和掌握,能够有效地提高课堂教学效果。

教学反思

(一)访谈结果及其分析

听课教师对这节课的评价,摘录如下:1、这节课的教学过程体现了理科学科的教学特点,逻辑和思维贯穿于整个课堂教学。2、充分体现了教师主导,学生主体的教学关系。 3、充分体现了教师对学生的指导作用。 4、体现了将方法带进课堂的教学理念,培养了学生处理信息,论证观点的能力。 4、真正调动了学生的参与意识。5、对学生进行了思维能力的训练。6、师生关系和谐。7、学生体验了应用文献法解决问题的过程。8、自己制作的视频有效突破了教学的难点。9、课件精美、实用性强

(二)教学反思

这节课设计的主题思想是让学生通过学习体验文献法研究问题的过程,整个教学过程是以学生的思维活动为主线,逐步展开,让这节课具有了浓浓的理科特点。

通过实施课堂教学我认为这节课的设计是成功的,达到了教学设计的预期效果。学生课上反应积极,对教学内容表现出极大的兴趣,思维活跃,师生配合默契,教学气氛和谐。教学设计很好的突破了教学难点,突出了教学重点,事实证明该教学设计完全符合初二学生的认知特点,充分调动了学生自主学习的积极性。本节课的设计完全体现了理科教学的特点,逻辑关系和理性思维贯穿整个教学过程,通过这节课学生体验了文献法研究问题的过程,由推理得出关于生命起源的“化学进化论”观点,在论证的过程中,学生也深刻的认识到,科学的真伪要以实证为基础,论证的前提是保证证据的真实可信。最后的结论是化学进化论对生命起源的解释是科学家的推测,而不是科学结论,原因是证据不完整,从而为学生找到了以后的研究方向。总之,我感觉这节课的设计特别的高效,任何一个环节都是对学生的有效提升,但又感觉自然顺畅,毫不做作。

从本节课堂实录来说,又反应了一定的问题。这是一节为录课而实施的课堂教学,一方面学生进入了一个以前从未步入的新环境,表现出极大的不适应。另一方面,这节课以前已经上过,课程实施过程中学生缺乏真正的思维活动,与实际授课之间有明显的不同,课堂氛围比较闷。作为教师,我在上课中也出现了明显的问题:设计好的以知识框架图形式出现的板书,在教学中却没有完成,结果使板书变成了零散的点(实际板书设计如下图)。究其原因,最根本是首次面对高大上录课教室的紧张。我校正常的课堂为每节课40分钟,以上原因,这节课的实录只有38分钟。但就教学设计来讲,在实际教学中的是实用和高效的。

最后想说的是任何经历都是自己的财富。