人教版必修一《沁园春 长沙》课件(共48张)

文档属性

| 名称 | 人教版必修一《沁园春 长沙》课件(共48张) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-08-26 15:52:10 | ||

图片预览

文档简介

(共48张PPT)

自古文人多悲秋。

“月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠”

是张继笔下的秋天;

“明月松间照,清泉石上流”

是王维心目中的秋天;

“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”

是王勃眼中的秋天;

“昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路”

是晏殊笔下的秋天。

毛泽东

沁园春 · 长沙

词,形成于唐,盛行于宋。配乐歌唱,句式不齐,也称“长短句”。词最初称“曲子”或“称“曲子词”,是配音乐的,后来词也跟乐府一样,逐渐跟音乐分离了,成为诗的别体,所以又称“诗余”。

每首词都有一个曲词名称,叫词牌。词牌决定了这首词的字数、句数和平仄声韵。 词的标题和词牌有着严格的区别,标题是词的内容的集中体现,它概括了词的主要内容。

文体知识:词

词的分类:词分为小令、中调、长调,这是依字数的多少来划分的。

词的流派:豪放派和婉约派。

豪放派作品气势豪放,意境雄浑,充满豪情壮志,给人一种积极向上的力量。

代表作家是苏轼、辛弃疾。

婉约派作品清丽含蓄,感情婉转缠绵,情调或轻松活泼,或婉约细腻,题材较狭窄,多写个人遭遇,男女恋情,也有写山水,融情于景的。

代表词人有柳永、李清照等。

二、解题

沁园春:词牌

沁园春,又名“洞庭春色”“东仙”“念离群”等。相传为东汉明帝女儿沁水公主之园,后来被外戚窦宪所夺,有人作诗咏其事,这个词牌由此得名。

长 沙:题目

写作背景

这首词作于1925年。当时革命运动正蓬勃发展。五卅运动和省港大罢工相继爆发,湖南、广东等地农民运动日益高涨。毛泽东直接领导了湖南的农民运动。同时,国共两党的统一战线已经确立,国民革命政府已在广州正式成立。这年深秋,毛泽东去广州主持农民运动讲习所,在长沙停留,重游橘子洲,写下这首词。

三、整体感知课文

1、听课文朗读

2、正音

舸: 怅:

寥廓:

峥嵘:

遒: 遏:

gě

chàng

liáo kuò

zhēng róng

qiú

è

3、解词

寥廓:

辽阔:

高远空旷(天空高远空旷)

辽远广阔(土地海洋)

4、课文诵读

提示:

领字:(上片“看”下片“恰”)稍停顿,突出领字的作用。

上片:抑扬顿挫,充满兴奋喜悦。

下片:激昂慷慨,充满自信,语速稍快。

节奏:关键句子的节奏。

《沁园春.长沙》是一首豪放词,它气派宏大,意境高远,反映出无产阶级革命家的胸怀和抱负。

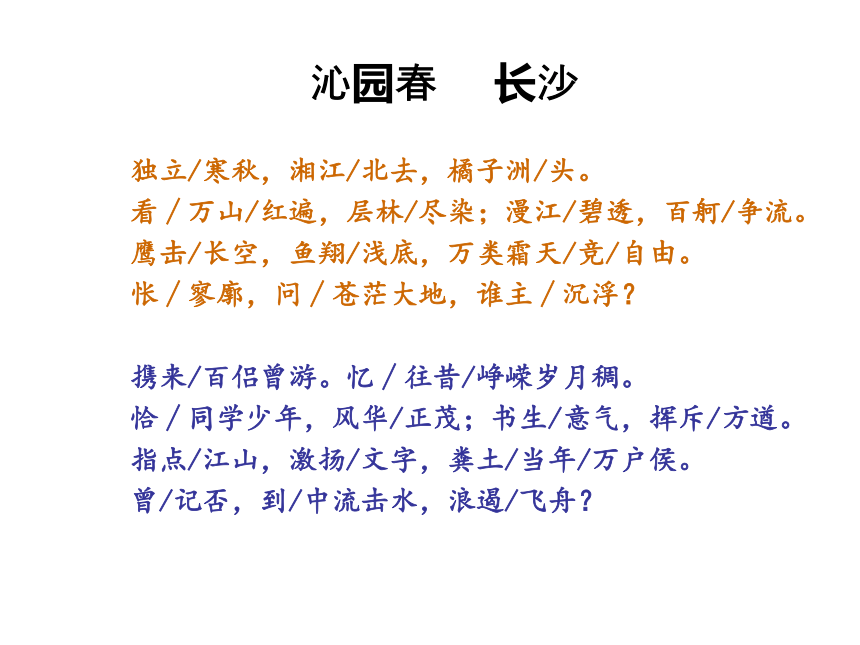

沁园春 长沙

独立/寒秋,湘江/北去,橘子洲/头。

看∕万山/红遍,层林/尽染;漫江/碧透,百舸/争流。

鹰击/长空,鱼翔/浅底,万类霜天/竞/自由。

怅∕寥廓,问∕苍茫大地,谁主∕沉浮?

携来/百侣曾游。忆∕往昔/峥嵘岁月稠。

恰∕同学少年,风华/正茂;书生/意气,挥斥/方遒。

指点/江山,激扬/文字,粪土/当年/万户侯。

曾/记否,到/中流击水,浪遏/飞舟?

四、整体感知

展开想象,说出词中描述的几幅画面?

独立寒秋图

湘江秋景图

峥嵘岁月图

中流击水图

五、诗歌鉴赏 独立寒秋图

1、1、2、3句的正常语序

寒秋独立,橘子洲头,湘江北去。

(诗歌语言跳跃性很大,语序往往倒装,有些成分省略,要靠想象把诗意串联起来)

2、诗的大意

在深秋时节,(毛泽东)独自一人站在橘子洲头,凝望着湘江流水滚滚北去。

(何时、何人、在何地干什么?)

3、“独立”能否改为“站立”“直立”等?

不能。

“独立”不仅表明是站着一个人,而且显示了诗人砥柱中流的气概。

联系当时的背景:军阀赵恒惕正在通缉毛泽东。诗人在韶山人民的掩护下,秘密到达长沙,独自来到橘子洲头。可见一个“独”字再现了当时的特定环境,但诗人身处险境仍然“独立寒秋”,坦荡从容。

小结:

“独立”这个词在全词中有着不可忽视的作用。它出现在词作的开始,表面看似乎有悖于一般作品先交代时间地点的惯例,实际上起到了一种先声夺人、舍我其谁的英雄气概,为全词奠定了大气磅礴、豪迈奔放的抒情基调。

4、这几句的作用

交代人物、时间、地点、环境。

五、诗歌鉴赏 湘江秋景图

1、“ ”字总领七句。描绘了独立橘子洲头所见的一幅色彩绚丽的秋景图。

看

(层)林——(尽)染

(漫)江——碧(透)

(百)舸——(争)流

鹰——击长空

鱼——翔浅底

万类霜天竞自由

(万)山——红(遍)

由“看”字领起的秋景

五、诗歌鉴赏 湘江秋景图

2、词人是怎样描绘眼前这大好秋色的?

转换视角

(写景方法:移步换景、转换视角)

山上——

层林尽染

江中——

百舸争流

天空——

鹰 击

水底——

鱼 翔

(静)

(动)

(远)

(近)

秋景图

(

万类

(远眺)

(近观)

(俯瞰)

(仰视)

转换视角

小结

诗人从山上、江面、天空、水底选择了几种典型景物进行描写,远近相间,动静结合,对照鲜明,这七句,为下面的抒情提供了背景,烘托了气氛。

3、这几句写景,锤炼精彩的字有哪些?

万山红遍,层林尽染;

漫江碧透,

百舸争流。

鹰击长空,

鱼翔浅底,

万类霜天竞自由。

“染”写出秋色之深浓。

“击”显示出雄鹰展翅奋

飞,搏击长空之强劲有力。

“翔”突出鱼在清澈见

底、水天相映的水中自由

轻快地游动,犹如在天空

飞翔。拓展了词的意境。

“争"体现了千帆竞发,争先

恐后的热闹场面。

“以我观物,故物皆著我之色彩”。

-----王国维

融情入景,

情景交融。

从空间

山上的“层林”,

江中的“百舸”,

空中的雄鹰,

水底的游鱼

从状态

静态的火红的枫林,

动态的“争流”的“百舸”等

或广博,或宏伟,或雄峻

竞相向上、生机勃勃

与毛泽东积极向上,昂扬奋进的立意契合。

独立寒秋

湘江北去

橘子洲头

万山红遍

层林尽染

漫江碧透

百舸争流

鹰击长空

鱼翔浅底

万类霜天竞自由

面对着如此富有激情、活力的景色,诗人想到了什么?

问苍茫大地,

谁主沉浮?

怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮?

怅:原“失意”。

此处:又深思而慷慨激昂的心情。

面对这一派生机勃勃的大千世界,时任思绪万端,不禁问道:

广阔无垠的大地啊,谁才是主宰你兴亡命运的真正主人呢?

这一句直抒胸臆,表现出诗人的雄心壮志和博大胸怀。

五、诗歌鉴赏 峥嵘岁月图

1、1、2句在全文结构中起什么作用?

过渡。

本词上片写独立寒秋、故地重游而看到的景色,自然而然地联想到与“同学”一起来游的情景,于是过渡往昔生活及“同学少年”的回忆中,过渡自然,衔接巧妙。

恰

2、“ ”字统领七句,形象地概括了早期

革命者雄姿英发的战斗风貌和豪迈气概。

恰同学少年,

风华正茂;

书生意气,

挥斥方遒。

指点江山,

激扬文字,

粪土当年万户侯。

3、粪土当年万户侯

粪土:名词活用作意动,视······为粪土。

万户侯:原意是食邑万户的侯爵,

这里指大军阀、大官僚。

整句意思:把当年的万户侯实为粪土,表现了对军阀统治的蔑视。

峥嵘岁月

1911~1925年,毛泽东在长沙从事的主要革命活动有:

组织了湖南学生联合会、新民学会

?开办了平民夜校、文化书社

参加反对袁世凯称帝,领导了驱逐张敬尧、谭延闿、赵恒惕等军阀的活动

?创办《湘江评论》,成立马克思主义研究会

五、诗歌赏析 中流击水图

1、遏:阻止。句意:

游泳激起的波浪,几乎把飞快行驶的船只都阻挡住了。

2、这句以设问句结尾,实际是对上句“谁主沉浮”的巧妙回答。

谁主沉浮?就是我们这一群到“中流击水”,能“浪遏飞舟”的“同学少年”。

曾记否,到中流击水,浪遏飞舟?

3、这一句采用了什么表现手法?有作用?

象征手法。

形象地表达了一代革命青年的凌云壮志,以天下为己任,以及在新时代的大潮里,乘风破浪,鼓桨前进,立志振兴中华的慷慨豪情。

用问句收束全词,将诗人气壮山河的丰富联想和革命豪情,凝聚在一句问话上,使得全词尾句具有势不可挡的千钧之力,激励革命者,肩负重担,投入主宰中国命运的革命洪流中去!

小结

六、归纳总结

1、主题:

通过对长沙秋景的描绘和对青年时代革命斗争生活的回忆,抒发了革命青年对国家命运的感慨和以天下为己任,蔑视反动统治者,改造旧中国的豪情。

2.抒情主人公的形象:

雄姿英发,志向远大,充满社会责任感和革命使命感的进步青年。

以天下为己任,蔑视反动统治者,敢于改造世界的青年革命者。

1)融情入景,情景交融。

这首词的融情入景、情景交融的特点是如何体现出来的?

上阕:绘美景(景中寄情)

下阕:抒豪情(情中有景)

独立寒秋图

湘江秋景图

火热的革命情怀,乐观、昂扬向上的情绪,对自由的向往与追求。

峥嵘岁月图

主宰国家命运,改造旧世界的革命豪情和凌云壮志

中流击水图

3.写作技巧

颜色对比:“万山红遍”——“漫江碧透”

动作对比:“鹰击长空”——“鱼翔浅底”

明处对比:“同学少年”——“万户侯”

暗处对比:“万类霜天竞自由”——“中国现状”

2)对比手法

4.方法积累

从《沁园春.长沙》中了解几个鉴赏诗词的角度和方法:

1)物象——画面——情感

2)景和情的关系——景中含情/寓情于景/情景交融

3)炼字——用生动形象的词语表达丰富的内涵

(动词 形容词)

自古文人多悲秋。

“月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠”

是张继笔下的秋天;

“明月松间照,清泉石上流”

是王维心目中的秋天;

“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”

是王勃眼中的秋天;

“昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路”

是晏殊笔下的秋天。

毛泽东

沁园春 · 长沙

词,形成于唐,盛行于宋。配乐歌唱,句式不齐,也称“长短句”。词最初称“曲子”或“称“曲子词”,是配音乐的,后来词也跟乐府一样,逐渐跟音乐分离了,成为诗的别体,所以又称“诗余”。

每首词都有一个曲词名称,叫词牌。词牌决定了这首词的字数、句数和平仄声韵。 词的标题和词牌有着严格的区别,标题是词的内容的集中体现,它概括了词的主要内容。

文体知识:词

词的分类:词分为小令、中调、长调,这是依字数的多少来划分的。

词的流派:豪放派和婉约派。

豪放派作品气势豪放,意境雄浑,充满豪情壮志,给人一种积极向上的力量。

代表作家是苏轼、辛弃疾。

婉约派作品清丽含蓄,感情婉转缠绵,情调或轻松活泼,或婉约细腻,题材较狭窄,多写个人遭遇,男女恋情,也有写山水,融情于景的。

代表词人有柳永、李清照等。

二、解题

沁园春:词牌

沁园春,又名“洞庭春色”“东仙”“念离群”等。相传为东汉明帝女儿沁水公主之园,后来被外戚窦宪所夺,有人作诗咏其事,这个词牌由此得名。

长 沙:题目

写作背景

这首词作于1925年。当时革命运动正蓬勃发展。五卅运动和省港大罢工相继爆发,湖南、广东等地农民运动日益高涨。毛泽东直接领导了湖南的农民运动。同时,国共两党的统一战线已经确立,国民革命政府已在广州正式成立。这年深秋,毛泽东去广州主持农民运动讲习所,在长沙停留,重游橘子洲,写下这首词。

三、整体感知课文

1、听课文朗读

2、正音

舸: 怅:

寥廓:

峥嵘:

遒: 遏:

gě

chàng

liáo kuò

zhēng róng

qiú

è

3、解词

寥廓:

辽阔:

高远空旷(天空高远空旷)

辽远广阔(土地海洋)

4、课文诵读

提示:

领字:(上片“看”下片“恰”)稍停顿,突出领字的作用。

上片:抑扬顿挫,充满兴奋喜悦。

下片:激昂慷慨,充满自信,语速稍快。

节奏:关键句子的节奏。

《沁园春.长沙》是一首豪放词,它气派宏大,意境高远,反映出无产阶级革命家的胸怀和抱负。

沁园春 长沙

独立/寒秋,湘江/北去,橘子洲/头。

看∕万山/红遍,层林/尽染;漫江/碧透,百舸/争流。

鹰击/长空,鱼翔/浅底,万类霜天/竞/自由。

怅∕寥廓,问∕苍茫大地,谁主∕沉浮?

携来/百侣曾游。忆∕往昔/峥嵘岁月稠。

恰∕同学少年,风华/正茂;书生/意气,挥斥/方遒。

指点/江山,激扬/文字,粪土/当年/万户侯。

曾/记否,到/中流击水,浪遏/飞舟?

四、整体感知

展开想象,说出词中描述的几幅画面?

独立寒秋图

湘江秋景图

峥嵘岁月图

中流击水图

五、诗歌鉴赏 独立寒秋图

1、1、2、3句的正常语序

寒秋独立,橘子洲头,湘江北去。

(诗歌语言跳跃性很大,语序往往倒装,有些成分省略,要靠想象把诗意串联起来)

2、诗的大意

在深秋时节,(毛泽东)独自一人站在橘子洲头,凝望着湘江流水滚滚北去。

(何时、何人、在何地干什么?)

3、“独立”能否改为“站立”“直立”等?

不能。

“独立”不仅表明是站着一个人,而且显示了诗人砥柱中流的气概。

联系当时的背景:军阀赵恒惕正在通缉毛泽东。诗人在韶山人民的掩护下,秘密到达长沙,独自来到橘子洲头。可见一个“独”字再现了当时的特定环境,但诗人身处险境仍然“独立寒秋”,坦荡从容。

小结:

“独立”这个词在全词中有着不可忽视的作用。它出现在词作的开始,表面看似乎有悖于一般作品先交代时间地点的惯例,实际上起到了一种先声夺人、舍我其谁的英雄气概,为全词奠定了大气磅礴、豪迈奔放的抒情基调。

4、这几句的作用

交代人物、时间、地点、环境。

五、诗歌鉴赏 湘江秋景图

1、“ ”字总领七句。描绘了独立橘子洲头所见的一幅色彩绚丽的秋景图。

看

(层)林——(尽)染

(漫)江——碧(透)

(百)舸——(争)流

鹰——击长空

鱼——翔浅底

万类霜天竞自由

(万)山——红(遍)

由“看”字领起的秋景

五、诗歌鉴赏 湘江秋景图

2、词人是怎样描绘眼前这大好秋色的?

转换视角

(写景方法:移步换景、转换视角)

山上——

层林尽染

江中——

百舸争流

天空——

鹰 击

水底——

鱼 翔

(静)

(动)

(远)

(近)

秋景图

(

万类

(远眺)

(近观)

(俯瞰)

(仰视)

转换视角

小结

诗人从山上、江面、天空、水底选择了几种典型景物进行描写,远近相间,动静结合,对照鲜明,这七句,为下面的抒情提供了背景,烘托了气氛。

3、这几句写景,锤炼精彩的字有哪些?

万山红遍,层林尽染;

漫江碧透,

百舸争流。

鹰击长空,

鱼翔浅底,

万类霜天竞自由。

“染”写出秋色之深浓。

“击”显示出雄鹰展翅奋

飞,搏击长空之强劲有力。

“翔”突出鱼在清澈见

底、水天相映的水中自由

轻快地游动,犹如在天空

飞翔。拓展了词的意境。

“争"体现了千帆竞发,争先

恐后的热闹场面。

“以我观物,故物皆著我之色彩”。

-----王国维

融情入景,

情景交融。

从空间

山上的“层林”,

江中的“百舸”,

空中的雄鹰,

水底的游鱼

从状态

静态的火红的枫林,

动态的“争流”的“百舸”等

或广博,或宏伟,或雄峻

竞相向上、生机勃勃

与毛泽东积极向上,昂扬奋进的立意契合。

独立寒秋

湘江北去

橘子洲头

万山红遍

层林尽染

漫江碧透

百舸争流

鹰击长空

鱼翔浅底

万类霜天竞自由

面对着如此富有激情、活力的景色,诗人想到了什么?

问苍茫大地,

谁主沉浮?

怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮?

怅:原“失意”。

此处:又深思而慷慨激昂的心情。

面对这一派生机勃勃的大千世界,时任思绪万端,不禁问道:

广阔无垠的大地啊,谁才是主宰你兴亡命运的真正主人呢?

这一句直抒胸臆,表现出诗人的雄心壮志和博大胸怀。

五、诗歌鉴赏 峥嵘岁月图

1、1、2句在全文结构中起什么作用?

过渡。

本词上片写独立寒秋、故地重游而看到的景色,自然而然地联想到与“同学”一起来游的情景,于是过渡往昔生活及“同学少年”的回忆中,过渡自然,衔接巧妙。

恰

2、“ ”字统领七句,形象地概括了早期

革命者雄姿英发的战斗风貌和豪迈气概。

恰同学少年,

风华正茂;

书生意气,

挥斥方遒。

指点江山,

激扬文字,

粪土当年万户侯。

3、粪土当年万户侯

粪土:名词活用作意动,视······为粪土。

万户侯:原意是食邑万户的侯爵,

这里指大军阀、大官僚。

整句意思:把当年的万户侯实为粪土,表现了对军阀统治的蔑视。

峥嵘岁月

1911~1925年,毛泽东在长沙从事的主要革命活动有:

组织了湖南学生联合会、新民学会

?开办了平民夜校、文化书社

参加反对袁世凯称帝,领导了驱逐张敬尧、谭延闿、赵恒惕等军阀的活动

?创办《湘江评论》,成立马克思主义研究会

五、诗歌赏析 中流击水图

1、遏:阻止。句意:

游泳激起的波浪,几乎把飞快行驶的船只都阻挡住了。

2、这句以设问句结尾,实际是对上句“谁主沉浮”的巧妙回答。

谁主沉浮?就是我们这一群到“中流击水”,能“浪遏飞舟”的“同学少年”。

曾记否,到中流击水,浪遏飞舟?

3、这一句采用了什么表现手法?有作用?

象征手法。

形象地表达了一代革命青年的凌云壮志,以天下为己任,以及在新时代的大潮里,乘风破浪,鼓桨前进,立志振兴中华的慷慨豪情。

用问句收束全词,将诗人气壮山河的丰富联想和革命豪情,凝聚在一句问话上,使得全词尾句具有势不可挡的千钧之力,激励革命者,肩负重担,投入主宰中国命运的革命洪流中去!

小结

六、归纳总结

1、主题:

通过对长沙秋景的描绘和对青年时代革命斗争生活的回忆,抒发了革命青年对国家命运的感慨和以天下为己任,蔑视反动统治者,改造旧中国的豪情。

2.抒情主人公的形象:

雄姿英发,志向远大,充满社会责任感和革命使命感的进步青年。

以天下为己任,蔑视反动统治者,敢于改造世界的青年革命者。

1)融情入景,情景交融。

这首词的融情入景、情景交融的特点是如何体现出来的?

上阕:绘美景(景中寄情)

下阕:抒豪情(情中有景)

独立寒秋图

湘江秋景图

火热的革命情怀,乐观、昂扬向上的情绪,对自由的向往与追求。

峥嵘岁月图

主宰国家命运,改造旧世界的革命豪情和凌云壮志

中流击水图

3.写作技巧

颜色对比:“万山红遍”——“漫江碧透”

动作对比:“鹰击长空”——“鱼翔浅底”

明处对比:“同学少年”——“万户侯”

暗处对比:“万类霜天竞自由”——“中国现状”

2)对比手法

4.方法积累

从《沁园春.长沙》中了解几个鉴赏诗词的角度和方法:

1)物象——画面——情感

2)景和情的关系——景中含情/寓情于景/情景交融

3)炼字——用生动形象的词语表达丰富的内涵

(动词 形容词)