人教统编版(部编版)八年级下册语文 第三单元能力提优测试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 人教统编版(部编版)八年级下册语文 第三单元能力提优测试卷(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 27.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-05-05 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

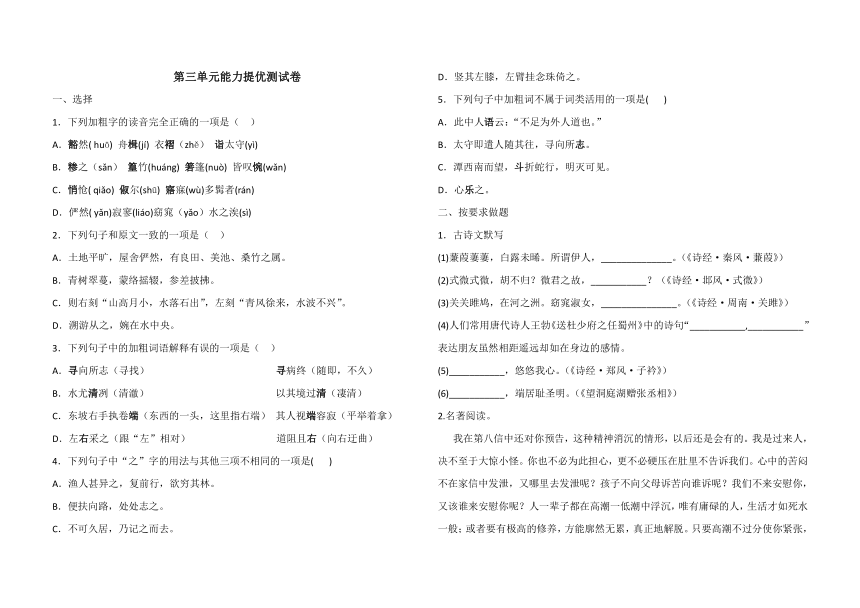

第三单元能力提优测试卷

一、选择

1.下列加粗字的读音完全正确的一项是( )

A.豁然( huō) 舟楫(jí) 衣褶(zhě) 诣太守(yì)

B.糁之(sǎn) 篁竹(huáng) 箬篷(nuò) 皆叹惋(wǎn)

C.悄怆( qiǎo) 俶尔(shū) 寤寐(wù)多髯者(rán)

D.俨然( yǎn)寂寥(liáo)窈窕(yǎo)水之涘(sì)

2.下列句子和原文一致的一项是( )

A.土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。

B.青树翠蔓,蒙络摇辍,参差披拂。

C.则右刻“山高月小,水落石出”,左刻“青风徐来,水波不兴”。

D.溯游从之,婉在水中央。

3.下列句子中的加粗词语解释有误的一项是( )

A.寻向所志(寻找) 寻病终(随即,不久)

B.水尤清冽(清澈) 以其境过清(凄清)

C.东坡右手执卷端(东西的一头,这里指右端) 其人视端容寂(平举着拿)

D.左右采之(跟“左”相对) 道阻且右(向右迂曲)

4.下列句子中“之”字的用法与其他三项不相同的一项是( )

A.渔人甚异之,复前行,欲穷其林。

B.便扶向路,处处志之。

C.不可久居,乃记之而去。

D.竖其左膝,左臂挂念珠倚之。

5.下列句子中加粗词不属于词类活用的一项是( )

A.此中人语云:“不足为外人道也。”

B.太守即遣人随其往,寻向所志。

C.潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。

D.心乐之。

二、按要求做题

1.古诗文默写

(1)蒹葭萋萋,白露未晞。所谓伊人,______________。(《诗经·秦风·蒹葭》)

(2)式微式微,胡不归?微君之故,___________?(《诗经·邶风·式微》)

(3)关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,_______________。(《诗经·周南·关雎》)

(4)人们常用唐代诗人王勃《送杜少府之任蜀州》中的诗句“___________,___________”表达朋友虽然相距遥远却如在身边的感情。

(5)___________,悠悠我心。(《诗经·郑风·子衿》)

(6)___________,端居耻圣明。(《望洞庭湖赠张丞相》)

2.名著阅读。

我在第八信中还对你预告,这种精神消沉的情形,以后还是会有的。我是过来人,决不至于大惊小怪。你也不必为此担心,更不必硬压在肚里不告诉我们。心中的苦闷不在家信中发泄,又哪里去发泄呢?孩子不向父母诉苦向谁诉呢?我们不来安慰你,又该谁来安慰你呢?人一辈子都在高潮一低潮中浮沉,唯有庸碌的人,生活才如死水一般;或者要有极高的修养,方能廓然无累,真正地解脱。只要高潮不过分使你紧张,低潮不过分使你颓废,就好了。

上面文段选自《_________》,请结合课外阅读积累,说说在这封信中,傅雷告诫儿子如何面对情绪上的起伏。

答:__________________

3.综合实践。

社区开展“弘扬家风”活动,请你参与并完成以下任务。

(1)说说下面古代育人小故事体现了什么家风。

曾子杀猪:______ 岳母刺字:______

(2)“孝顺”“邻里和睦”等都是我们应该传承、弘扬的家风。请将下面关于“孝顺”

“邻里和睦”的名言补充完整。(请任选一项回答)

A.羊有跪乳之恩,______ B.远水难救近火,______

我选______项:____________________________________

(3)老王为儿子写了一幅书法作品,作品是一副对联。请你说说对联寄托了老王对儿子怎样的希望。

立品定须成白璧读书毋忽过青年

答:________________________

三、阅读理解

(一)阅读古诗,回答问题。

柳州榕叶落尽偶题①

[唐]柳宗元

宦情②羁思③共凄凄,春半如秋意转迷。

山城过雨百花尽,榕叶满庭莺乱啼。

[注]①这首诗歌为柳宗元被贬柳州后所写。②宦( huàn)情:做官的情怀。③羁思:客居他乡的思绪。

1.通读全诗,说说是什么原因让诗人产生“春半如秋”的感觉。

答:_________________________________________________

2.第三、四两句将环境和诗人内心情感结合得自然无痕,请以“乱”字为例作简要分析。

答:______________________________________

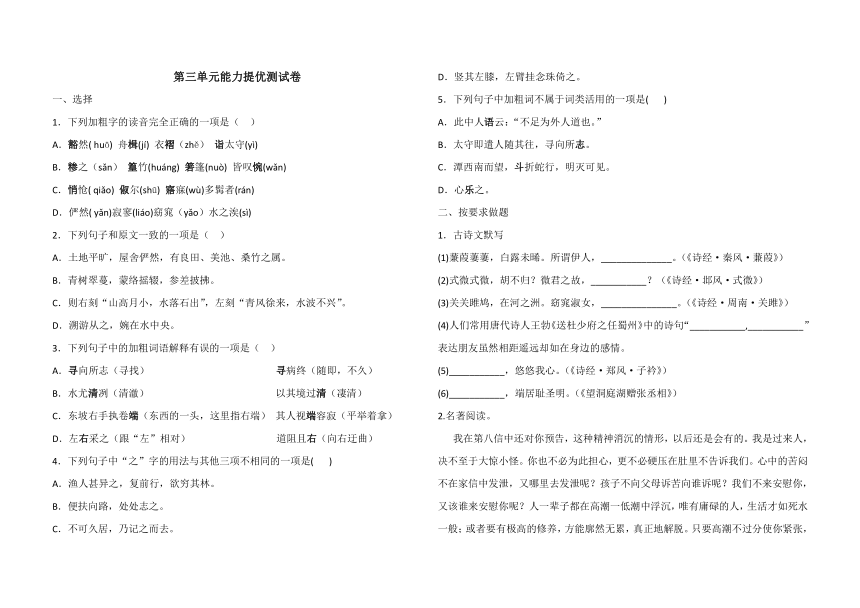

(二)阅读下面的文段,完成后面的题目。

记游定惠院

苏轼

黄州定惠院①东小山上,有海棠一株,特繁茂。每岁盛开,必携客置酒,已五醉其下矣。今年复与参寥禅师②及二三子访焉,则园已易主。主虽市井人,然以予故,稍加培治。山上多老枳木,性瘦韧,筋脉呈露,如老人头颈。花白而圆,如大珠累累,香色皆不凡。此木不为人所喜,稍稍伐去,以予故,亦得不伐。既饮,往憩于尚氏之第。尚氏亦市井人也,而居处修洁,如吴越间人,竹林花圃皆可喜。醉卧小板阁上,稍醒,闻坐客崔成老③弹雷氏琴,作悲风晓月,铮铮然,意非人间也。晚乃步出城东,鬻④大木盆,意者谓可以注清泉,瀹⑤瓜李,遂夤缘⑥小沟,入何氏、韩氏竹园。时何氏方作堂竹间,既辟地矣,遂置酒竹阴下。有刘唐年主簿者,馈油煎饵,其名为甚酥,味极美。客尚欲饮,而予忽兴尽,乃径归。道过何氏小圃,乞其聚橘⑦,移种雪堂之西。坐客徐君得之。彤将适闽中,以后会未可期,请予记之,为异日拊掌。时参寥独不饮,以枣汤代之。

『注]①定惠院:在黄州东南。苏轼初到黄州时曾寓居定惠院,作此文时已移居雪堂。②参寥禅师:僧人描港苏拭杰人,⑧崔成老,庐山道士.精古琴.苏轼的挚交琴友。④鬻(yù):卖,这是作“买”讲。⑤瀹(yuè):浸渍。⑥夤(yín)缘:循沿。⑦菜( cóng)橘:一丛橘树。藜同“丛”。⑧徐君得之:徐大正,字得之,苏轼友人。

1.解释下面加粗的词语。

①园已易主( )②晚乃步出城东( )③以后会未可期( )

2.下面各组句中,加粗词语的意义和用法相同的一项是 ( )

A.客尚欲饮,而予忽兴尽 饮少辄醉,而年又最高

B.此木不为人所喜 不足为外人道也

C.往憩于尚氏之第 为长安君约车百乘,质于齐

D.时何氏方作堂竹间 方其远出海门

3.下面对原文有关内容的理解,不正确的一项是 ( )

A.本文是一篇记游小品文,以作者的情感变化为线索,记录了他游定惠院时的所见所闻所感。

B.开头即写海棠每岁盛开,必去观赏,可见作者对这株海棠喜爱之深。

C.虽然“园已易主”,但以苏轼之故,主人对定惠院东小山上的海棠、枳木仍加以保存、爱护。

D.本文是作者应徐得之之请而作,以作为日后回忆时的谈资。

4.本文以写小事细节见长,且笔法细腻,读来情趣盎然。请品析文中的画线句。

醉卧小板阁上,稍醒,闻坐客崔成老弹雷氏琴,作悲风晓月,铮铮然,意非人间也。

答:_____________________________________

(三)阅读下文,回答问题。

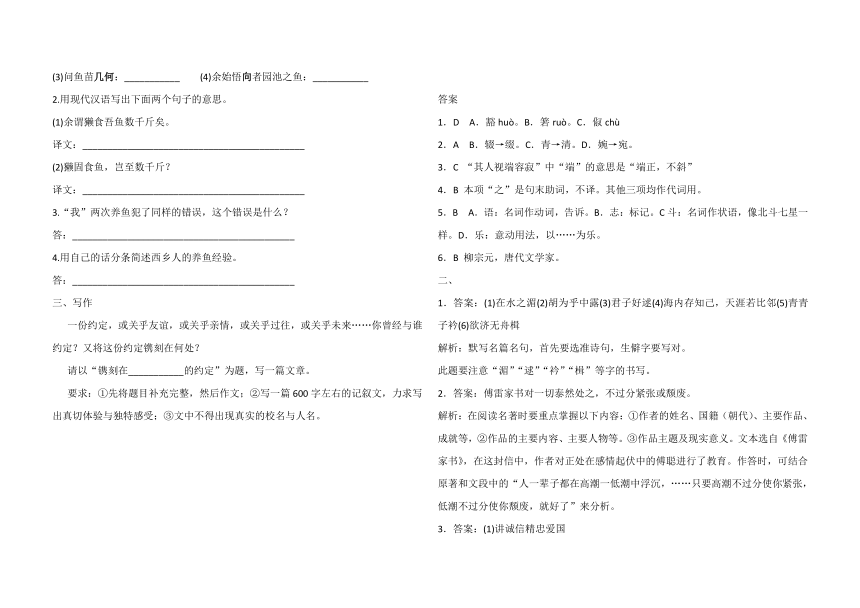

余东园有小山,环山为池,畜①鱼苗二千。比年②视之,头可一斤许,明年可二斤,又明年有三斤者。仅取数头,

即池无遗育矣。但见残鳞朽骨,零落山隈③。伺之,见一獭④于沟中,捕之不能得,余谓獭食吾鱼数千斤矣。

余别畜鱼一千八百于塘桥池,池可二亩,一年有二斤者。明年六月暴雨后,死而浮者三,各四斤许,明日浮者十七,又明日浮者二十四,急取粪清数桶入池中,乃止。至冬则二年矣,举网捕之,余谓当得鱼数千斤,时有西乡人在旁日:“可得三百斤耳。”网之,果得三百斤。余问其故,日:“鱼多则水色带赤,此水色白,故知之。”问鱼苗几何,余谓一千八百石。西乡人日:“多矣!此池止可畜二百石,入草六七担。暑月大雨后,勿入草,草入鱼腹即胀,不能堪,头插泥中死矣。夏热,鱼不甚长,春秋长躯,冬长脂,一年即大者五斤,小者四斤,

一无所损。若畜多即渐消谢,鱼亦不复长矣。”

西乡人盖养鱼为生者,故知之甚悉。余始悟向者园池之鱼,盖亦畜多消谢耳。獭固食鱼,岂至数千斤?若非西乡人言,獭亦冤哉。

(选自明·冯汝弼《佑山杂说》,有改动)

[注]①畜(xù):畜养。②比年:到了一年。③隈(wēi):山或水弯曲的地方。④獭(tǎ):水獭。

1.解释下列句中加粗的词语。

(1)头可一斤许:___________ (2)网之,果得三百斤:___________

(3)问鱼苗几何:___________ (4)余始悟向者园池之鱼:___________

2.用现代汉语写出下面两个句子的意思。

(1)余谓獭食吾鱼数千斤矣。

译文:____________________________________________

(2)獭固食鱼,岂至数千斤?

译文:____________________________________________

3.“我”两次养鱼犯了同样的错误,这个错误是什么?

答:____________________________________________

4.用自己的话分条简述西乡人的养鱼经验。

答:____________________________________________

三、写作

一份约定,或关乎友谊,或关乎亲情,或关乎过往,或关乎未来……你曾经与谁约定?又将这份约定镌刻在何处?

请以“镌刻在___________的约定”为题,写一篇文章。

要求:①先将题目补充完整,然后作文;②写一篇600字左右的记叙文,力求写出真切体验与独特感受;③文中不得出现真实的校名与人名。

答案

1.D A.豁huò。B.箬ruò。C.俶chù

2.A B.辍→缀。C.青→清。D.婉→宛。

3.C “其人视端容寂”中“端”的意思是“端正,不斜”

4.B 本项“之”是句末助词,不译。其他三项均作代词用。

5.B A.语:名词作动词,告诉。B.志:标记。C斗:名词作状语,像北斗七星一样。D.乐:意动用法,以……为乐。

6.B 柳宗元,唐代文学家。

二、

1.答案:(1)在水之湄(2)胡为乎中露(3)君子好逑(4)海内存知己,天涯若比邻(5)青青子衿(6)欲济无舟楫

解析:默写名篇名句,首先要选准诗句,生僻字要写对。

此题要注意“湄”“逑”“衿”“楫”等字的书写。

2.答案:傅雷家书对一切泰然处之,不过分紧张或颓废。

解析:在阅读名著时要重点掌握以下内容:①作者的姓名、国籍(朝代)、主要作品、成就等,②作品的主要内容、主要人物等。③作品主题及现实意义。文本选自《傅雷家书》,在这封信中,作者对正处在感情起伏中的傅聪进行了教育。作答时,可结合原著和文段中的“人一辈子都在高潮一低潮中浮沉,……只要高潮不过分使你紧张,低潮不过分使你颓废,就好了”来分析。

3.答案:(1)讲诚信精忠爱国

(2)(示例1)A:鸦有反哺之义。(示例2)B:远亲不如近邻。

(3)树立良好的品格,珍惜时间,趁年轻多读书。

解析:(1)本题考查故事积累和理解能力。曾子杀猪的故事说明大人不能欺骗小孩,要给小孩树立讲诚信的榜样,故体现的家风是讲诚信。岳母刺字的故事中,岳母给岳飞刺的四个字是“精忠报国”,体现的家风是精忠爱国。

(2)本题考查的是对名言的积累能力。根据平时的积累作答即可。A.羊有跪乳之恩,鸦有反哺之义。B.远水难救近火,远亲不如近邻。据此任选其一作答即可,注意不要出现错别字。

(3)本题考查对对联的理解分析能力。“立晶定须成白璧”,“立品”指的是树立品格,“白璧”的特点是无瑕,即品格良好,没有污点。“读书毋忽过青年”指的是不要错过年轻时最好的读书时间.

三、(一)

1.答案:春天雨后榕叶落满庭院,让人错以为秋风扫落叶:诗人被贬柳州,心中悲苦,虽是春日却感觉如秋天一般。

解析:本题要求结合全诗内容回答是什么原因使诗人产生“春半如秋”的感觉。回答前首先要明白“春半如秋”是什么意思。春半如秋:春天过半,感觉像秋天。人在秋天,心情一般是低迷的——“意转迷”,为什么低迷呢?是由眼前景、心头事、胸中情所引发的。景——百花凋零,树叶满地,诚如秋天。事——自己被贬,宦游远地,心中凄楚。情——被贬压抑,远宦思乡,感情怆然。

2.答案:一个“乱”字,既是写莺啼的乱,又是写诗人的心乱。诗人正是借鸟的乱啼表现出他此时凄迷烦乱的心绪。

解析:本诗的三、四两句,偏重写景。第三句说山城过雨,此雨非早春润物之雨,它横掠山城,下得大,来得猛,涤荡万物。此一句,遥扣题日,把第二句春半如秋四字亦落到实处,同时又引出末尾一句“榕叶满庭莺乱啼”。经过这场暴风雨,那些百年老榕树也叶落满庭了。此等情景令诗人伤心,莺啼之声又格外增添了一重伤感情绪。那一个“乱”字,分明是诗人心烦意乱的精神状态的真实反映。两句诗达到了寓情于景、情景交融的效果。

(二)

1.答案:①改变②步行,散步③期望

解析:注意平时积累,本题中“易”是“改变”的意思,“步”是“步行,散步”的意思,“期”是“期望”的意思。

2.C A.两个“而”都是连词,前一个表转折,后一个表递进。B两个“为”都是介词,前一个解释为“被”,后一个解释为“对、向”。C.两个“于”都是介滴,均解释为“在”。D.两个“方”,前一个解释为“正在”,后一个解释为“当……时”。

3. A“以作者的情感变化为线索”不妥,本文是以作者的游踪为线索的。

4.答案:这句话写“我”醉躺在小板阁上,醒了之后,听客人崔成老弹琴时的感受,优美的琴声像悲鸣的风、拂晓的月亮一通过写这样的生活小事,表现了作者安然自若的情怀和浓厚的生活情趣。

解析:本题考查对句子的品析能力一解答本题,首先要理解句意,这句话主要写“我”小睡醒后,听到崔成老弹琴,优美的琴声感染了“我”;然后确定赏析的角度,从题干中”写小事细节”“笔法细腻”“情趣盎然”等可以确定赏析的角度:细节、词语、修辞等=答题时,要紧扣答题角度,联系语句进行分析,

[参考译文]

黄州定惠院东边的小山上,有一株海棠,枝叶特别繁密茂盛,每年花开的时候,(我)必然带着客人去喝酒,已经五次醉在这海棠下了。今年又和参寥禅师以及其他两三个人去访赏,然而那个园子已经换了主人。主人虽然是个普通人,但因为我,稍稍地培育治理了这个园子。(园子里)山上有很多年老的积木,木性瘦瘠而坚韧,树的筋脉显露在外面,好像老人的头颈..开的花很白很圆,好像很多颗大粒的珍珠,香气和颜色都很不平凡。这种树不被人喜欢,(园主人)本来想砍去,也是因为我,没有被砍掉。喝过酒之后,去姓尚的人家休息。尚氏也是个普通人,但居住的地方干净整洁,好像吴越之地的人.他家的竹林和花圃都很讨人喜欢。我醉躺在小板阁上,过一会儿醒了,听见客人崔成老弹奏雷氏琴,琴声像悲鸣的风、拂晓的月亮,铮铮有声,得到的享受人间是没有的、到了晚上,(我)徒步出了城东,买了一个大木盆,心想可以注入清水,浸溃瓜和李子,于是沿着小沟,进了姓何与姓韩的人的竹园。,那时何氏正在竹间布置大堂,已经把地方都腾出来了,于是把酒放在竹荫下.有一个叫刘唐年的主簿,送给了我们一种油炸的糕饼,名字叫“甚酥”,味道很好。客人还要喝酒,而我忽然没了兴致,于是直接回家了。路上经过了姓何人家的小园子,跟他要了一丛橘树,移植到了雪堂的西边。客人徐得之即将去闽中,以后不知道什么时候能见面,恳请我记下来,为以后所谈笑。那个时候参寥是唯一不喝酒的人,用枣汤代替了酒

(三)

1.答案:(1)表示约数(2)用网捕(3)多少(4)从前(意思对即可)

2.答案:(1)我认为是水獭吃掉了我的几千斤鱼;(意思对即可)(2)水獭同然(或“本来”“确实”)吃鱼,怎么(或“哪里”“难道”)能吃掉几千斤鱼?(意思对即可)

3.答案:养的鱼太多了。(答“畜多消谢”或“畜多”“鱼苗太多”也可,意思对即可)

解析:本题考查对文言文内容的理解能力。“余始悟向者园池之鱼,盖亦畜多消谢耳”意为“我这才明白以前东同池塘里的鱼,原来也是因为畜养太多而死亡的”。

4.答案:①从水色可以知道池塘中鱼的多少;②能根据池塘大小确定放养鱼的数量:③能根据放养鱼的数量确定投放草料的量;④知晓暑月不能给鱼喂草:⑤知晓一年四季鱼的生长规律(或“状况”)。(意思对即可)

[参考译文]

我家东园有一座小山,小山四面是池塘,(我)在里面养了两千石鱼苗。到了一年的时候查看,每条鱼一斤左右,第二年两斤左右,第三年就有三斤的鱼了。(可我)只收获了几条鱼,池塘里就没有剩余的鱼了。只看见残缺的鱼身和腐烂的鱼骨散落在山或水弯曲的地方我仔细观察,发现一只水獭藏在水沟中,(却)无法捕获它我认为是水獭吃了我的几千斤鱼。

我又在塘桥池畜养了一千八百石鱼苗,池塘大约两亩,第一年就有了两斤的鱼,第二年六月的一场暴雨过后,有三条死鱼浮在水面,每条约四斤,第二天又浮起来十七条鱼,第三天浮起来二十四条鱼,我急忙取来几桶粪清倒入池塘中,这种情况才停止。到这年冬天,塘中的鱼就养了两年了,张网捕鱼,我认为应当捕到几千斤鱼,当时有一个西乡人在身边说:“能捕到三百斤鱼而已。”捕上后,果然只有三百斤鱼。我问他原因,他说:“鱼多的话,水的颜色就会发红,这里的水色发白,所以知道这样。”他问我放了多少鱼苗,我说一千八百石。西乡人说:“多啦!这个池塘只可以畜养两百石鱼,投放六七担草。夏天天雨之后,不能再投放草料,鱼吃了草,肚子就发胀,鱼受不了,头插在淤泥中死去。夏天热,鱼不怎么生长,春秋季长身体,冬天长脂肪,一年下拳大鱼五斤,小鱼四斤,一条都不会少、如果畜养太多,鱼就会渐渐死亡,存活的鱼也不再生长。

西乡人因为是以养鱼为生的,所以知道得非常详尽我这才明白以前东因池塘里的鱼,原来也是因为畜养太多而死亡的水獭固然会吃鱼,怎么能吃掉几千斤鱼呢?如果没有西乡人的话,水獭也要蒙冤了啊。

四、

[写作指导]这是一道半命题作文题在补题时,首先必须进行选材上的思考,然后根据所选材料拟定一个合适的题目:“镌刻在的约定”有丰富的延展性,是个可以让学生尽情发挥的题目“约定”代表着承诺、信用、坚守,且题目要求写记叙文,选材范围很广,写情感类、成长类等都可.写他人、写自己都行,横式、纵式结构都可用。“镌刻”即镂刻、雕刻、铭刻之意,要写出这个“约定”的印象深刻,影响深远,要有适当的细节描写,要有精当的议论、抒情,要有材料的层层推进和立意的不断提升。

“约定”这个词可实可虚。写实如写亲人、师友间的约定,重点写这份约定的意义:虚写如写心灵之约,侧重于痛并快乐的自我成长,收获爱和勇气等。一般来说虚比实好,更易写出我感受,打动人心,如写与自我的约定。

[例文]

镌刻在作业本上的约定

小学三年级时,教语文的林老师成了我们的班主任.

林老师批作业有个习惯:时常在作业后面写下一长串评语,以此鼓励我们努力向上。有一回,我的作业字迹潦草,林老师这样批注:“此次作业写得很认真!但是与上回相比,稍微下降了那么一点点,要努力哟!”

对于林老师这次并不算严厉的批评,我满心温暖,发誓不再犯类似的错误。谁知,父亲看后,眉头一皱,大笔一挥,竞在老师的批语后面续写了一句评语:“稍微下降了那么一点点,意味着退后了十万八千里,小问题暴露出大毛病,若不尽快改正,后果堪忧!”

次日,林老师将作业本发下来,我迫不及待地翻阅,只见林老师在父亲的评语后面回复:“有一种‘后退’是为了更好地前进、令郎表面上后退,实则进步,假以时日,必将取得优异成绩,且拭目以待。”

面对林老师的批语,我兴奋得一蹦三尺高。我觉得林老师给了我莫大的信心和勇气,她在用另一种方式鼓励我。

然而,父亲并不服气,继续在我的作业本上与林老师展开论战,他如此写道:“愚以为,为人师者,应严字当头,直陈缺陷,该批则批,决不姑息迁就平日之小错,方能获取学业之大成,如若不然,将误人子弟也,”看着父亲的“神回复”,我吓了一跳,、当时虽年幼,却也知道父亲这段话并不是什么“好词好句”,而是暗含讥讽。这样的批语,怎么能让老师看呢?

犹豫良久,我还是鼓起勇气把作业本交给了林老师。林老师居然不恼,而是笑呵呵地继续回复……就这样,父亲和林老师以我的作业本为阵地,展开了一轮接一轮的辩论,竟然持续了一个多月。在那段日子里,我一有时间便翻阅那个作业本,默念着父亲和林老师的篇篇辩词。时日一久,竞有了不一样的收获,在学习态度、方法以及为人处世方面,都有了很大转变和进步。

多年以后,我已记不清那场辩论的最终结果,那个充满父亲和林老师教育思想和观点的作业本,亦在走南闻北的奔波中散侠然而,自那场长久的辩论结束之后,父亲对我的态度发生了很大转变,我有了错误,他不再狂风暴雨式地批评,而是宽严相济。据此推测,最终父亲败给了林老师.但是父亲一直不承认他的“败”。

值得一提的是,我上了大学后才知道一个“密约”:父亲和林老师是大学同学,他们之间有一个“约定”,不能让孩子过早知道大人之间的“关系”,否则的话,孩子会因为这层“关系”而产生一种虚妄的优越感,于成长极为不利.

这些年来.我时常想起父亲和林老师的“密约”,以及他们在我的作业本上的“神回复”。我知道,他们在向我灌输着为人处世的道理,犹如春风化雨,为我注入了努力学习的力量,点缀着我的童年、我的人生。

【点评】这是一篇独辟蹊径、思路新颖的作文,作者写明林老师和父亲在作业本上“对战”,从另外一个角度间接地对“我”进行了教育,让“我”明白了许多为人处世的道理。文章结尾道出真相,以“约定”照应题目。本文意韵深渊隽永,词汇丰富多彩,文笔流畅感人,情感细腻真切。

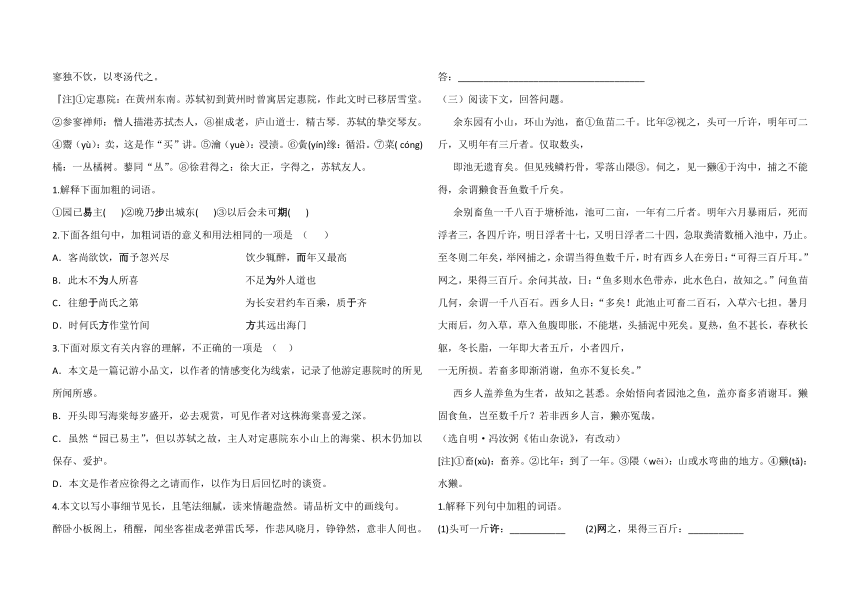

一、选择

1.下列加粗字的读音完全正确的一项是( )

A.豁然( huō) 舟楫(jí) 衣褶(zhě) 诣太守(yì)

B.糁之(sǎn) 篁竹(huáng) 箬篷(nuò) 皆叹惋(wǎn)

C.悄怆( qiǎo) 俶尔(shū) 寤寐(wù)多髯者(rán)

D.俨然( yǎn)寂寥(liáo)窈窕(yǎo)水之涘(sì)

2.下列句子和原文一致的一项是( )

A.土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。

B.青树翠蔓,蒙络摇辍,参差披拂。

C.则右刻“山高月小,水落石出”,左刻“青风徐来,水波不兴”。

D.溯游从之,婉在水中央。

3.下列句子中的加粗词语解释有误的一项是( )

A.寻向所志(寻找) 寻病终(随即,不久)

B.水尤清冽(清澈) 以其境过清(凄清)

C.东坡右手执卷端(东西的一头,这里指右端) 其人视端容寂(平举着拿)

D.左右采之(跟“左”相对) 道阻且右(向右迂曲)

4.下列句子中“之”字的用法与其他三项不相同的一项是( )

A.渔人甚异之,复前行,欲穷其林。

B.便扶向路,处处志之。

C.不可久居,乃记之而去。

D.竖其左膝,左臂挂念珠倚之。

5.下列句子中加粗词不属于词类活用的一项是( )

A.此中人语云:“不足为外人道也。”

B.太守即遣人随其往,寻向所志。

C.潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。

D.心乐之。

二、按要求做题

1.古诗文默写

(1)蒹葭萋萋,白露未晞。所谓伊人,______________。(《诗经·秦风·蒹葭》)

(2)式微式微,胡不归?微君之故,___________?(《诗经·邶风·式微》)

(3)关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,_______________。(《诗经·周南·关雎》)

(4)人们常用唐代诗人王勃《送杜少府之任蜀州》中的诗句“___________,___________”表达朋友虽然相距遥远却如在身边的感情。

(5)___________,悠悠我心。(《诗经·郑风·子衿》)

(6)___________,端居耻圣明。(《望洞庭湖赠张丞相》)

2.名著阅读。

我在第八信中还对你预告,这种精神消沉的情形,以后还是会有的。我是过来人,决不至于大惊小怪。你也不必为此担心,更不必硬压在肚里不告诉我们。心中的苦闷不在家信中发泄,又哪里去发泄呢?孩子不向父母诉苦向谁诉呢?我们不来安慰你,又该谁来安慰你呢?人一辈子都在高潮一低潮中浮沉,唯有庸碌的人,生活才如死水一般;或者要有极高的修养,方能廓然无累,真正地解脱。只要高潮不过分使你紧张,低潮不过分使你颓废,就好了。

上面文段选自《_________》,请结合课外阅读积累,说说在这封信中,傅雷告诫儿子如何面对情绪上的起伏。

答:__________________

3.综合实践。

社区开展“弘扬家风”活动,请你参与并完成以下任务。

(1)说说下面古代育人小故事体现了什么家风。

曾子杀猪:______ 岳母刺字:______

(2)“孝顺”“邻里和睦”等都是我们应该传承、弘扬的家风。请将下面关于“孝顺”

“邻里和睦”的名言补充完整。(请任选一项回答)

A.羊有跪乳之恩,______ B.远水难救近火,______

我选______项:____________________________________

(3)老王为儿子写了一幅书法作品,作品是一副对联。请你说说对联寄托了老王对儿子怎样的希望。

立品定须成白璧读书毋忽过青年

答:________________________

三、阅读理解

(一)阅读古诗,回答问题。

柳州榕叶落尽偶题①

[唐]柳宗元

宦情②羁思③共凄凄,春半如秋意转迷。

山城过雨百花尽,榕叶满庭莺乱啼。

[注]①这首诗歌为柳宗元被贬柳州后所写。②宦( huàn)情:做官的情怀。③羁思:客居他乡的思绪。

1.通读全诗,说说是什么原因让诗人产生“春半如秋”的感觉。

答:_________________________________________________

2.第三、四两句将环境和诗人内心情感结合得自然无痕,请以“乱”字为例作简要分析。

答:______________________________________

(二)阅读下面的文段,完成后面的题目。

记游定惠院

苏轼

黄州定惠院①东小山上,有海棠一株,特繁茂。每岁盛开,必携客置酒,已五醉其下矣。今年复与参寥禅师②及二三子访焉,则园已易主。主虽市井人,然以予故,稍加培治。山上多老枳木,性瘦韧,筋脉呈露,如老人头颈。花白而圆,如大珠累累,香色皆不凡。此木不为人所喜,稍稍伐去,以予故,亦得不伐。既饮,往憩于尚氏之第。尚氏亦市井人也,而居处修洁,如吴越间人,竹林花圃皆可喜。醉卧小板阁上,稍醒,闻坐客崔成老③弹雷氏琴,作悲风晓月,铮铮然,意非人间也。晚乃步出城东,鬻④大木盆,意者谓可以注清泉,瀹⑤瓜李,遂夤缘⑥小沟,入何氏、韩氏竹园。时何氏方作堂竹间,既辟地矣,遂置酒竹阴下。有刘唐年主簿者,馈油煎饵,其名为甚酥,味极美。客尚欲饮,而予忽兴尽,乃径归。道过何氏小圃,乞其聚橘⑦,移种雪堂之西。坐客徐君得之。彤将适闽中,以后会未可期,请予记之,为异日拊掌。时参寥独不饮,以枣汤代之。

『注]①定惠院:在黄州东南。苏轼初到黄州时曾寓居定惠院,作此文时已移居雪堂。②参寥禅师:僧人描港苏拭杰人,⑧崔成老,庐山道士.精古琴.苏轼的挚交琴友。④鬻(yù):卖,这是作“买”讲。⑤瀹(yuè):浸渍。⑥夤(yín)缘:循沿。⑦菜( cóng)橘:一丛橘树。藜同“丛”。⑧徐君得之:徐大正,字得之,苏轼友人。

1.解释下面加粗的词语。

①园已易主( )②晚乃步出城东( )③以后会未可期( )

2.下面各组句中,加粗词语的意义和用法相同的一项是 ( )

A.客尚欲饮,而予忽兴尽 饮少辄醉,而年又最高

B.此木不为人所喜 不足为外人道也

C.往憩于尚氏之第 为长安君约车百乘,质于齐

D.时何氏方作堂竹间 方其远出海门

3.下面对原文有关内容的理解,不正确的一项是 ( )

A.本文是一篇记游小品文,以作者的情感变化为线索,记录了他游定惠院时的所见所闻所感。

B.开头即写海棠每岁盛开,必去观赏,可见作者对这株海棠喜爱之深。

C.虽然“园已易主”,但以苏轼之故,主人对定惠院东小山上的海棠、枳木仍加以保存、爱护。

D.本文是作者应徐得之之请而作,以作为日后回忆时的谈资。

4.本文以写小事细节见长,且笔法细腻,读来情趣盎然。请品析文中的画线句。

醉卧小板阁上,稍醒,闻坐客崔成老弹雷氏琴,作悲风晓月,铮铮然,意非人间也。

答:_____________________________________

(三)阅读下文,回答问题。

余东园有小山,环山为池,畜①鱼苗二千。比年②视之,头可一斤许,明年可二斤,又明年有三斤者。仅取数头,

即池无遗育矣。但见残鳞朽骨,零落山隈③。伺之,见一獭④于沟中,捕之不能得,余谓獭食吾鱼数千斤矣。

余别畜鱼一千八百于塘桥池,池可二亩,一年有二斤者。明年六月暴雨后,死而浮者三,各四斤许,明日浮者十七,又明日浮者二十四,急取粪清数桶入池中,乃止。至冬则二年矣,举网捕之,余谓当得鱼数千斤,时有西乡人在旁日:“可得三百斤耳。”网之,果得三百斤。余问其故,日:“鱼多则水色带赤,此水色白,故知之。”问鱼苗几何,余谓一千八百石。西乡人日:“多矣!此池止可畜二百石,入草六七担。暑月大雨后,勿入草,草入鱼腹即胀,不能堪,头插泥中死矣。夏热,鱼不甚长,春秋长躯,冬长脂,一年即大者五斤,小者四斤,

一无所损。若畜多即渐消谢,鱼亦不复长矣。”

西乡人盖养鱼为生者,故知之甚悉。余始悟向者园池之鱼,盖亦畜多消谢耳。獭固食鱼,岂至数千斤?若非西乡人言,獭亦冤哉。

(选自明·冯汝弼《佑山杂说》,有改动)

[注]①畜(xù):畜养。②比年:到了一年。③隈(wēi):山或水弯曲的地方。④獭(tǎ):水獭。

1.解释下列句中加粗的词语。

(1)头可一斤许:___________ (2)网之,果得三百斤:___________

(3)问鱼苗几何:___________ (4)余始悟向者园池之鱼:___________

2.用现代汉语写出下面两个句子的意思。

(1)余谓獭食吾鱼数千斤矣。

译文:____________________________________________

(2)獭固食鱼,岂至数千斤?

译文:____________________________________________

3.“我”两次养鱼犯了同样的错误,这个错误是什么?

答:____________________________________________

4.用自己的话分条简述西乡人的养鱼经验。

答:____________________________________________

三、写作

一份约定,或关乎友谊,或关乎亲情,或关乎过往,或关乎未来……你曾经与谁约定?又将这份约定镌刻在何处?

请以“镌刻在___________的约定”为题,写一篇文章。

要求:①先将题目补充完整,然后作文;②写一篇600字左右的记叙文,力求写出真切体验与独特感受;③文中不得出现真实的校名与人名。

答案

1.D A.豁huò。B.箬ruò。C.俶chù

2.A B.辍→缀。C.青→清。D.婉→宛。

3.C “其人视端容寂”中“端”的意思是“端正,不斜”

4.B 本项“之”是句末助词,不译。其他三项均作代词用。

5.B A.语:名词作动词,告诉。B.志:标记。C斗:名词作状语,像北斗七星一样。D.乐:意动用法,以……为乐。

6.B 柳宗元,唐代文学家。

二、

1.答案:(1)在水之湄(2)胡为乎中露(3)君子好逑(4)海内存知己,天涯若比邻(5)青青子衿(6)欲济无舟楫

解析:默写名篇名句,首先要选准诗句,生僻字要写对。

此题要注意“湄”“逑”“衿”“楫”等字的书写。

2.答案:傅雷家书对一切泰然处之,不过分紧张或颓废。

解析:在阅读名著时要重点掌握以下内容:①作者的姓名、国籍(朝代)、主要作品、成就等,②作品的主要内容、主要人物等。③作品主题及现实意义。文本选自《傅雷家书》,在这封信中,作者对正处在感情起伏中的傅聪进行了教育。作答时,可结合原著和文段中的“人一辈子都在高潮一低潮中浮沉,……只要高潮不过分使你紧张,低潮不过分使你颓废,就好了”来分析。

3.答案:(1)讲诚信精忠爱国

(2)(示例1)A:鸦有反哺之义。(示例2)B:远亲不如近邻。

(3)树立良好的品格,珍惜时间,趁年轻多读书。

解析:(1)本题考查故事积累和理解能力。曾子杀猪的故事说明大人不能欺骗小孩,要给小孩树立讲诚信的榜样,故体现的家风是讲诚信。岳母刺字的故事中,岳母给岳飞刺的四个字是“精忠报国”,体现的家风是精忠爱国。

(2)本题考查的是对名言的积累能力。根据平时的积累作答即可。A.羊有跪乳之恩,鸦有反哺之义。B.远水难救近火,远亲不如近邻。据此任选其一作答即可,注意不要出现错别字。

(3)本题考查对对联的理解分析能力。“立晶定须成白璧”,“立品”指的是树立品格,“白璧”的特点是无瑕,即品格良好,没有污点。“读书毋忽过青年”指的是不要错过年轻时最好的读书时间.

三、(一)

1.答案:春天雨后榕叶落满庭院,让人错以为秋风扫落叶:诗人被贬柳州,心中悲苦,虽是春日却感觉如秋天一般。

解析:本题要求结合全诗内容回答是什么原因使诗人产生“春半如秋”的感觉。回答前首先要明白“春半如秋”是什么意思。春半如秋:春天过半,感觉像秋天。人在秋天,心情一般是低迷的——“意转迷”,为什么低迷呢?是由眼前景、心头事、胸中情所引发的。景——百花凋零,树叶满地,诚如秋天。事——自己被贬,宦游远地,心中凄楚。情——被贬压抑,远宦思乡,感情怆然。

2.答案:一个“乱”字,既是写莺啼的乱,又是写诗人的心乱。诗人正是借鸟的乱啼表现出他此时凄迷烦乱的心绪。

解析:本诗的三、四两句,偏重写景。第三句说山城过雨,此雨非早春润物之雨,它横掠山城,下得大,来得猛,涤荡万物。此一句,遥扣题日,把第二句春半如秋四字亦落到实处,同时又引出末尾一句“榕叶满庭莺乱啼”。经过这场暴风雨,那些百年老榕树也叶落满庭了。此等情景令诗人伤心,莺啼之声又格外增添了一重伤感情绪。那一个“乱”字,分明是诗人心烦意乱的精神状态的真实反映。两句诗达到了寓情于景、情景交融的效果。

(二)

1.答案:①改变②步行,散步③期望

解析:注意平时积累,本题中“易”是“改变”的意思,“步”是“步行,散步”的意思,“期”是“期望”的意思。

2.C A.两个“而”都是连词,前一个表转折,后一个表递进。B两个“为”都是介词,前一个解释为“被”,后一个解释为“对、向”。C.两个“于”都是介滴,均解释为“在”。D.两个“方”,前一个解释为“正在”,后一个解释为“当……时”。

3. A“以作者的情感变化为线索”不妥,本文是以作者的游踪为线索的。

4.答案:这句话写“我”醉躺在小板阁上,醒了之后,听客人崔成老弹琴时的感受,优美的琴声像悲鸣的风、拂晓的月亮一通过写这样的生活小事,表现了作者安然自若的情怀和浓厚的生活情趣。

解析:本题考查对句子的品析能力一解答本题,首先要理解句意,这句话主要写“我”小睡醒后,听到崔成老弹琴,优美的琴声感染了“我”;然后确定赏析的角度,从题干中”写小事细节”“笔法细腻”“情趣盎然”等可以确定赏析的角度:细节、词语、修辞等=答题时,要紧扣答题角度,联系语句进行分析,

[参考译文]

黄州定惠院东边的小山上,有一株海棠,枝叶特别繁密茂盛,每年花开的时候,(我)必然带着客人去喝酒,已经五次醉在这海棠下了。今年又和参寥禅师以及其他两三个人去访赏,然而那个园子已经换了主人。主人虽然是个普通人,但因为我,稍稍地培育治理了这个园子。(园子里)山上有很多年老的积木,木性瘦瘠而坚韧,树的筋脉显露在外面,好像老人的头颈..开的花很白很圆,好像很多颗大粒的珍珠,香气和颜色都很不平凡。这种树不被人喜欢,(园主人)本来想砍去,也是因为我,没有被砍掉。喝过酒之后,去姓尚的人家休息。尚氏也是个普通人,但居住的地方干净整洁,好像吴越之地的人.他家的竹林和花圃都很讨人喜欢。我醉躺在小板阁上,过一会儿醒了,听见客人崔成老弹奏雷氏琴,琴声像悲鸣的风、拂晓的月亮,铮铮有声,得到的享受人间是没有的、到了晚上,(我)徒步出了城东,买了一个大木盆,心想可以注入清水,浸溃瓜和李子,于是沿着小沟,进了姓何与姓韩的人的竹园。,那时何氏正在竹间布置大堂,已经把地方都腾出来了,于是把酒放在竹荫下.有一个叫刘唐年的主簿,送给了我们一种油炸的糕饼,名字叫“甚酥”,味道很好。客人还要喝酒,而我忽然没了兴致,于是直接回家了。路上经过了姓何人家的小园子,跟他要了一丛橘树,移植到了雪堂的西边。客人徐得之即将去闽中,以后不知道什么时候能见面,恳请我记下来,为以后所谈笑。那个时候参寥是唯一不喝酒的人,用枣汤代替了酒

(三)

1.答案:(1)表示约数(2)用网捕(3)多少(4)从前(意思对即可)

2.答案:(1)我认为是水獭吃掉了我的几千斤鱼;(意思对即可)(2)水獭同然(或“本来”“确实”)吃鱼,怎么(或“哪里”“难道”)能吃掉几千斤鱼?(意思对即可)

3.答案:养的鱼太多了。(答“畜多消谢”或“畜多”“鱼苗太多”也可,意思对即可)

解析:本题考查对文言文内容的理解能力。“余始悟向者园池之鱼,盖亦畜多消谢耳”意为“我这才明白以前东同池塘里的鱼,原来也是因为畜养太多而死亡的”。

4.答案:①从水色可以知道池塘中鱼的多少;②能根据池塘大小确定放养鱼的数量:③能根据放养鱼的数量确定投放草料的量;④知晓暑月不能给鱼喂草:⑤知晓一年四季鱼的生长规律(或“状况”)。(意思对即可)

[参考译文]

我家东园有一座小山,小山四面是池塘,(我)在里面养了两千石鱼苗。到了一年的时候查看,每条鱼一斤左右,第二年两斤左右,第三年就有三斤的鱼了。(可我)只收获了几条鱼,池塘里就没有剩余的鱼了。只看见残缺的鱼身和腐烂的鱼骨散落在山或水弯曲的地方我仔细观察,发现一只水獭藏在水沟中,(却)无法捕获它我认为是水獭吃了我的几千斤鱼。

我又在塘桥池畜养了一千八百石鱼苗,池塘大约两亩,第一年就有了两斤的鱼,第二年六月的一场暴雨过后,有三条死鱼浮在水面,每条约四斤,第二天又浮起来十七条鱼,第三天浮起来二十四条鱼,我急忙取来几桶粪清倒入池塘中,这种情况才停止。到这年冬天,塘中的鱼就养了两年了,张网捕鱼,我认为应当捕到几千斤鱼,当时有一个西乡人在身边说:“能捕到三百斤鱼而已。”捕上后,果然只有三百斤鱼。我问他原因,他说:“鱼多的话,水的颜色就会发红,这里的水色发白,所以知道这样。”他问我放了多少鱼苗,我说一千八百石。西乡人说:“多啦!这个池塘只可以畜养两百石鱼,投放六七担草。夏天天雨之后,不能再投放草料,鱼吃了草,肚子就发胀,鱼受不了,头插在淤泥中死去。夏天热,鱼不怎么生长,春秋季长身体,冬天长脂肪,一年下拳大鱼五斤,小鱼四斤,一条都不会少、如果畜养太多,鱼就会渐渐死亡,存活的鱼也不再生长。

西乡人因为是以养鱼为生的,所以知道得非常详尽我这才明白以前东因池塘里的鱼,原来也是因为畜养太多而死亡的水獭固然会吃鱼,怎么能吃掉几千斤鱼呢?如果没有西乡人的话,水獭也要蒙冤了啊。

四、

[写作指导]这是一道半命题作文题在补题时,首先必须进行选材上的思考,然后根据所选材料拟定一个合适的题目:“镌刻在的约定”有丰富的延展性,是个可以让学生尽情发挥的题目“约定”代表着承诺、信用、坚守,且题目要求写记叙文,选材范围很广,写情感类、成长类等都可.写他人、写自己都行,横式、纵式结构都可用。“镌刻”即镂刻、雕刻、铭刻之意,要写出这个“约定”的印象深刻,影响深远,要有适当的细节描写,要有精当的议论、抒情,要有材料的层层推进和立意的不断提升。

“约定”这个词可实可虚。写实如写亲人、师友间的约定,重点写这份约定的意义:虚写如写心灵之约,侧重于痛并快乐的自我成长,收获爱和勇气等。一般来说虚比实好,更易写出我感受,打动人心,如写与自我的约定。

[例文]

镌刻在作业本上的约定

小学三年级时,教语文的林老师成了我们的班主任.

林老师批作业有个习惯:时常在作业后面写下一长串评语,以此鼓励我们努力向上。有一回,我的作业字迹潦草,林老师这样批注:“此次作业写得很认真!但是与上回相比,稍微下降了那么一点点,要努力哟!”

对于林老师这次并不算严厉的批评,我满心温暖,发誓不再犯类似的错误。谁知,父亲看后,眉头一皱,大笔一挥,竞在老师的批语后面续写了一句评语:“稍微下降了那么一点点,意味着退后了十万八千里,小问题暴露出大毛病,若不尽快改正,后果堪忧!”

次日,林老师将作业本发下来,我迫不及待地翻阅,只见林老师在父亲的评语后面回复:“有一种‘后退’是为了更好地前进、令郎表面上后退,实则进步,假以时日,必将取得优异成绩,且拭目以待。”

面对林老师的批语,我兴奋得一蹦三尺高。我觉得林老师给了我莫大的信心和勇气,她在用另一种方式鼓励我。

然而,父亲并不服气,继续在我的作业本上与林老师展开论战,他如此写道:“愚以为,为人师者,应严字当头,直陈缺陷,该批则批,决不姑息迁就平日之小错,方能获取学业之大成,如若不然,将误人子弟也,”看着父亲的“神回复”,我吓了一跳,、当时虽年幼,却也知道父亲这段话并不是什么“好词好句”,而是暗含讥讽。这样的批语,怎么能让老师看呢?

犹豫良久,我还是鼓起勇气把作业本交给了林老师。林老师居然不恼,而是笑呵呵地继续回复……就这样,父亲和林老师以我的作业本为阵地,展开了一轮接一轮的辩论,竟然持续了一个多月。在那段日子里,我一有时间便翻阅那个作业本,默念着父亲和林老师的篇篇辩词。时日一久,竞有了不一样的收获,在学习态度、方法以及为人处世方面,都有了很大转变和进步。

多年以后,我已记不清那场辩论的最终结果,那个充满父亲和林老师教育思想和观点的作业本,亦在走南闻北的奔波中散侠然而,自那场长久的辩论结束之后,父亲对我的态度发生了很大转变,我有了错误,他不再狂风暴雨式地批评,而是宽严相济。据此推测,最终父亲败给了林老师.但是父亲一直不承认他的“败”。

值得一提的是,我上了大学后才知道一个“密约”:父亲和林老师是大学同学,他们之间有一个“约定”,不能让孩子过早知道大人之间的“关系”,否则的话,孩子会因为这层“关系”而产生一种虚妄的优越感,于成长极为不利.

这些年来.我时常想起父亲和林老师的“密约”,以及他们在我的作业本上的“神回复”。我知道,他们在向我灌输着为人处世的道理,犹如春风化雨,为我注入了努力学习的力量,点缀着我的童年、我的人生。

【点评】这是一篇独辟蹊径、思路新颖的作文,作者写明林老师和父亲在作业本上“对战”,从另外一个角度间接地对“我”进行了教育,让“我”明白了许多为人处世的道理。文章结尾道出真相,以“约定”照应题目。本文意韵深渊隽永,词汇丰富多彩,文笔流畅感人,情感细腻真切。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读