北京版八年级生物上册第十章《第二节 动物的生殖和发育 昆虫的生殖与发育》教学设计

文档属性

| 名称 | 北京版八年级生物上册第十章《第二节 动物的生殖和发育 昆虫的生殖与发育》教学设计 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 380.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北京版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2020-05-05 21:24:24 | ||

图片预览

文档简介

动物的生殖与发育

——昆虫的生殖与发育

、

一、教学目标

(一)知识目标

1、概述昆虫生殖和发育的主要类型及特点;

(二)能力目标

1、参与饲养家蚕的活动,提升观察和语言描述能力。

2、学会用概念图呈现生物学概念。

(三)情感态度与价值观目标

1、通过了解昆虫的生殖发育特点,认同昆虫易受环境影响,强化生物与环境相适应的生物学观点。

二、教学重、难点

教学重点:概述昆虫的生殖和发育特点。

识别两种不同的发育类型。

教学难点:概述昆虫的生殖和发育特点。

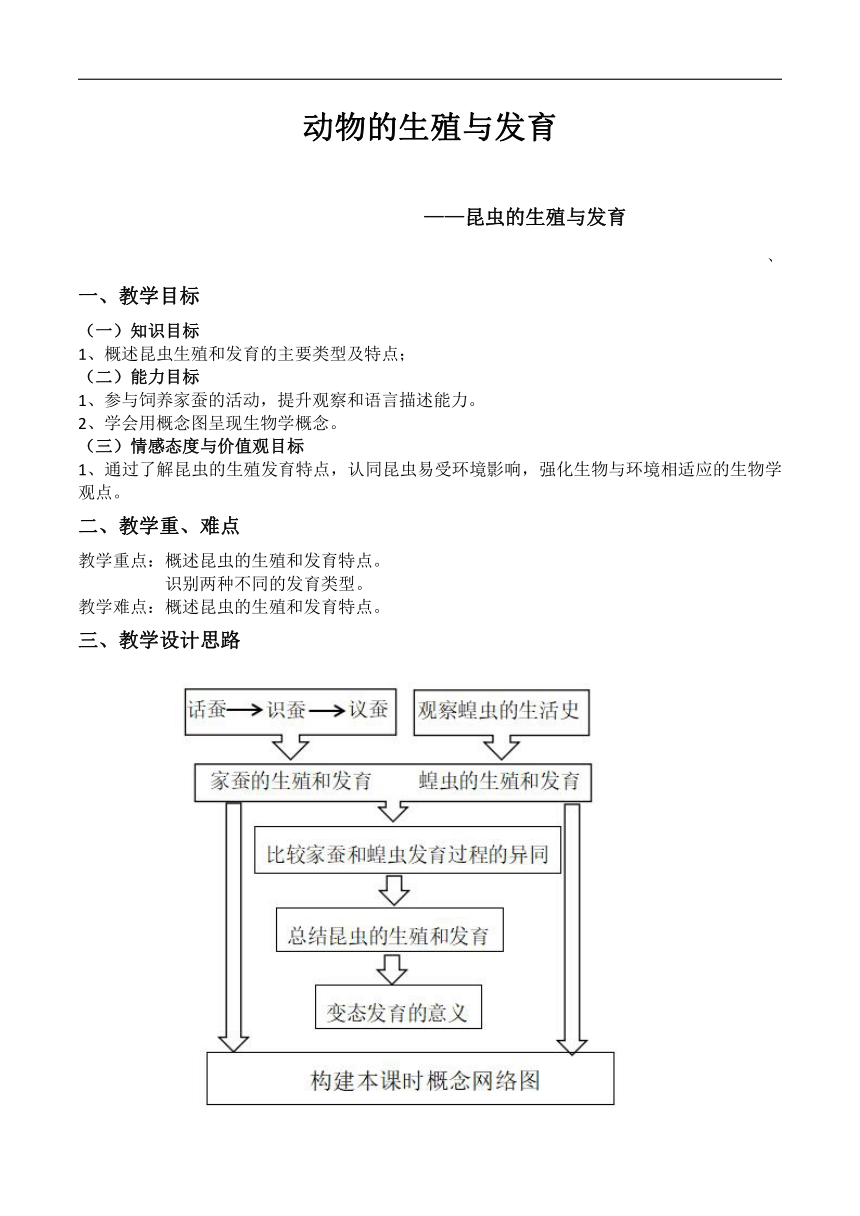

三、教学设计思路

四、教学过程

教学内容

教师活动

学生活动

教学意图

导入

展示毛毛虫和蝴蝶的图片,向学生提问:毛毛虫如何变成美丽的蝴蝶?还有哪些生物和蝴蝶一样具有神奇多变的一生呢?

观赏图片,思考教师提问,感受生命的奇妙。

激发学生兴趣,引入主题

家蚕的生殖和发育

【话蚕】

你是怎样喂养的?

蚕有什么特别的变化?

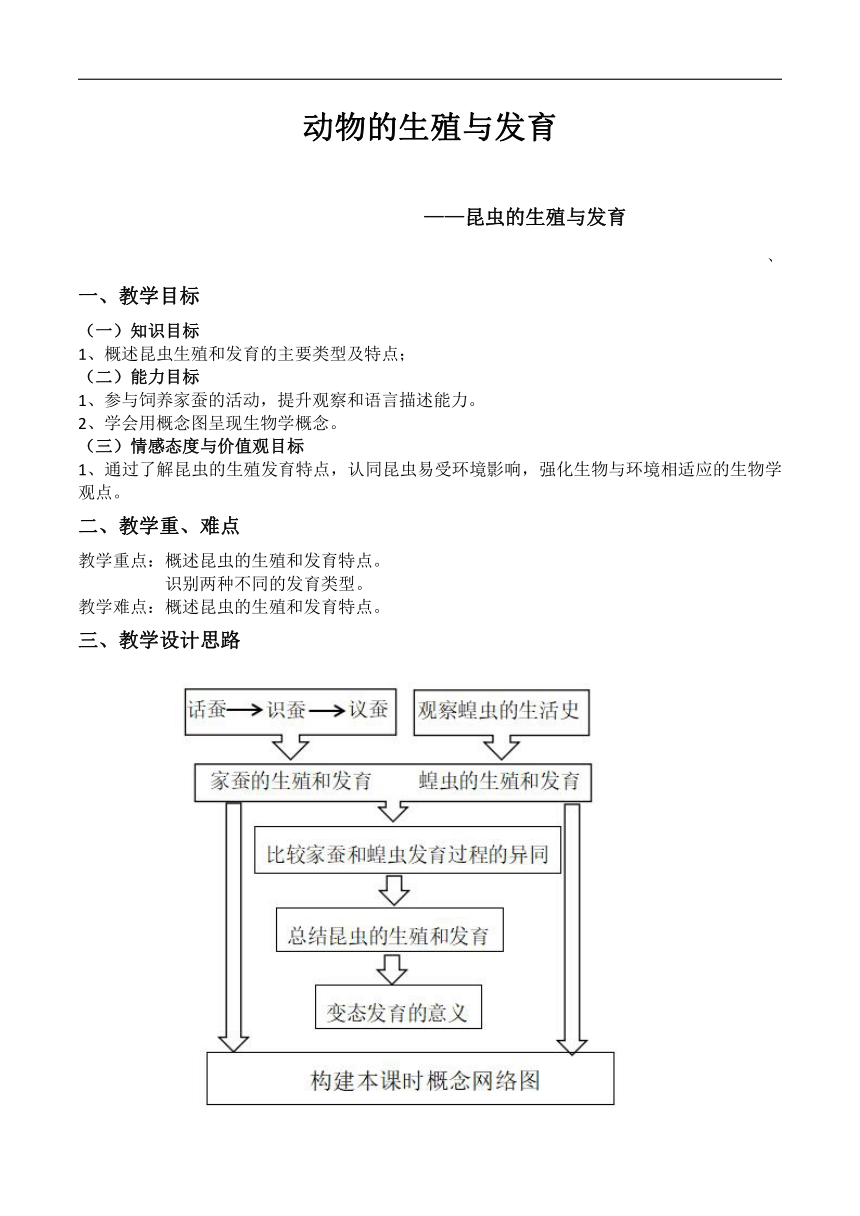

【识蚕】

展示图片:图片中是打乱循序的不同时期的家蚕,请学生根据养蚕经验,将家蚕的不同时期进行正确排序。

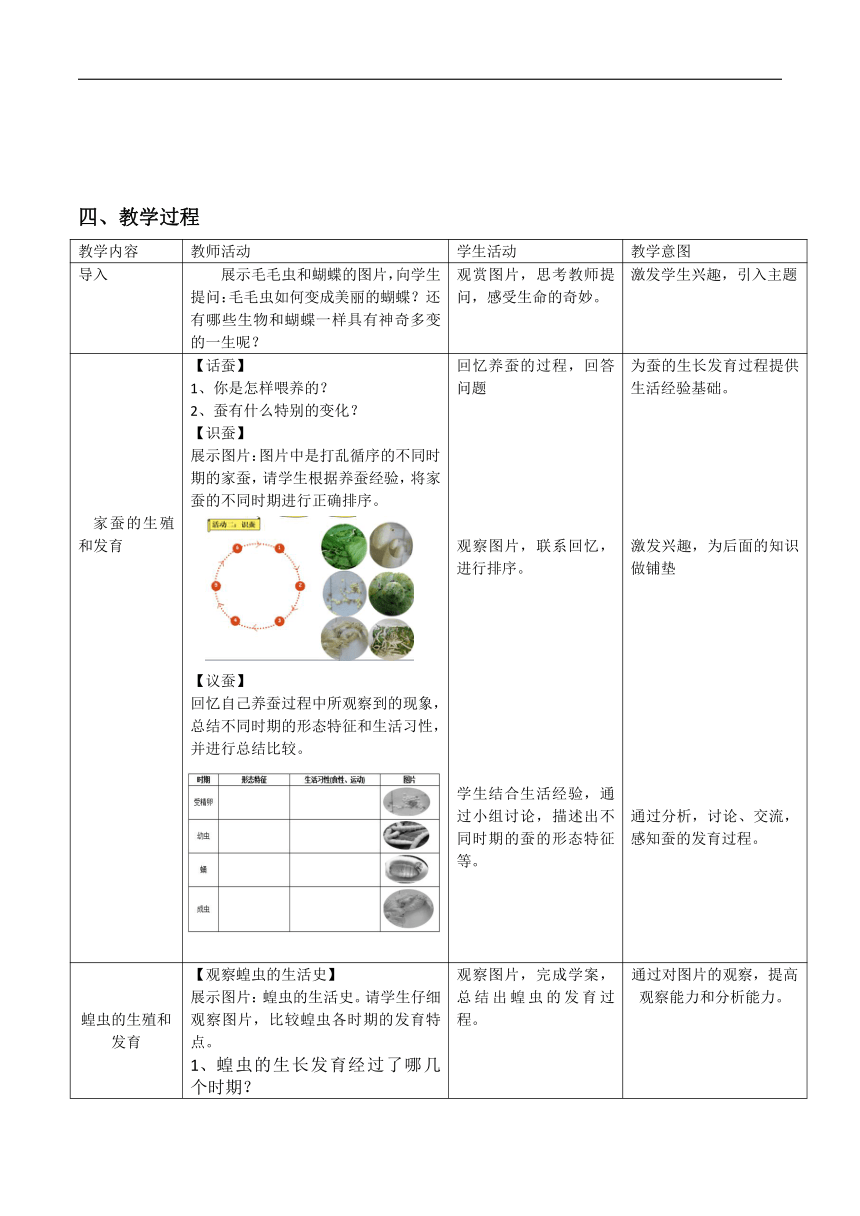

【议蚕】

回忆自己养蚕过程中所观察到的现象,总结不同时期的形态特征和生活习性,并进行总结比较。

回忆养蚕的过程,回答问题

观察图片,联系回忆,进行排序。

学生结合生活经验,通过小组讨论,描述出不同时期的蚕的形态特征等。

为蚕的生长发育过程提供生活经验基础。

激发兴趣,为后面的知识做铺垫

通过分析,讨论、交流,感知蚕的发育过程。

蝗虫的生殖和发育

【观察蝗虫的生活史】

展示图片:蝗虫的生活史。请学生仔细观察图片,比较蝗虫各时期的发育特点。

蝗虫的生长发育经过了哪几个时期?

2、比较蝗虫成虫和幼虫的差异。

提问:为什么幼虫又能称为若虫和跳蝻?

提示:语文教学中“若”字何解?安之若素?置若罔闻?

观察图片,完成学案,总结出蝗虫的发育过程。

根据蝗虫幼虫和成虫的结构特点、相似性解释若虫、跳蝻的名称来源。

通过对图片的观察,提高观察能力和分析能力。

利用蝗虫的形态特点以及与成虫的相似性,利用语文成语帮助学生理解,实现跨学科概念教学。

比较家蚕和蝗虫生殖和发育的异同点

【完成学案】

提问:毛毛虫变成美丽的蝴蝶,要经过哪些过程?属于哪一种发育类型?

根据对家蚕和蝗虫的生殖发育过程,对两者的发育过程进行比较,总结发育的异同点。

回答问题,强化概念。

在分析比较的基础上,总结出变态发育的概念。

解答导入的疑问

变态发育的意义

【展示:图片】

展示多种昆虫的不同时期的图片,分析常见昆虫的发育方式,并补充蜜蜂等昆虫可以不由受精卵发育而来。

【提问】

为什么昆虫要经历变态发育?为什么会在不同的时期以不同的形态、习性等生存?对它有何意义?

引导学生总结:

使同类昆虫在空间和资源上的需求矛盾变小。

以不同的形态来抵御不利的环境。

观察图片,了解常见昆虫的发育方式。

联系图片,分析、总结昆虫变态发育的意义

强化概念的内涵、外延

分析案例,认识到生物进化过程中对环境的适应性。

构建本节知识网络

补充完成概念图

将本节内容通过概念图的方式总结出来

学以致用—昆虫与人类的关系

请学生举例说明昆虫与我们生产、生活的关系。

提问:在蝗虫的生长发育过程中,哪个时期进行灭虫效果最好?

联系生活经验,举例说出昆虫与我们的关系。

联系生活实际,让学生能够学以致用。

板书设计

昆虫的生殖和发育

教学反思

本节内容充分利用学生的养蚕经验,通过让学生话蚕、识蚕、议蚕三个活动,帮助学生系统的认识家蚕的整个生殖和发育过程,并归纳整理出每个时期的不同的生活习性、形态特征等;在通过让学生观察蝗虫生活史的图片活动,认知蝗虫的生殖发育过程,分析不同时期的发育特点。再通过对两种昆虫发育过程进行比较,深刻理解变态发育分为两个不同的类型,以及他们之间的异同点。然后通过对毛毛虫如何变成蝴蝶进行整个过程的推测和解释,解答导入的疑问。再通过生活中常见昆虫的发育过程举例,强化两个类型的区别。最后,让学生推测昆虫变态发育的意义,以此强化学生的生物学素养,完成本节课的教学目标。

——昆虫的生殖与发育

、

一、教学目标

(一)知识目标

1、概述昆虫生殖和发育的主要类型及特点;

(二)能力目标

1、参与饲养家蚕的活动,提升观察和语言描述能力。

2、学会用概念图呈现生物学概念。

(三)情感态度与价值观目标

1、通过了解昆虫的生殖发育特点,认同昆虫易受环境影响,强化生物与环境相适应的生物学观点。

二、教学重、难点

教学重点:概述昆虫的生殖和发育特点。

识别两种不同的发育类型。

教学难点:概述昆虫的生殖和发育特点。

三、教学设计思路

四、教学过程

教学内容

教师活动

学生活动

教学意图

导入

展示毛毛虫和蝴蝶的图片,向学生提问:毛毛虫如何变成美丽的蝴蝶?还有哪些生物和蝴蝶一样具有神奇多变的一生呢?

观赏图片,思考教师提问,感受生命的奇妙。

激发学生兴趣,引入主题

家蚕的生殖和发育

【话蚕】

你是怎样喂养的?

蚕有什么特别的变化?

【识蚕】

展示图片:图片中是打乱循序的不同时期的家蚕,请学生根据养蚕经验,将家蚕的不同时期进行正确排序。

【议蚕】

回忆自己养蚕过程中所观察到的现象,总结不同时期的形态特征和生活习性,并进行总结比较。

回忆养蚕的过程,回答问题

观察图片,联系回忆,进行排序。

学生结合生活经验,通过小组讨论,描述出不同时期的蚕的形态特征等。

为蚕的生长发育过程提供生活经验基础。

激发兴趣,为后面的知识做铺垫

通过分析,讨论、交流,感知蚕的发育过程。

蝗虫的生殖和发育

【观察蝗虫的生活史】

展示图片:蝗虫的生活史。请学生仔细观察图片,比较蝗虫各时期的发育特点。

蝗虫的生长发育经过了哪几个时期?

2、比较蝗虫成虫和幼虫的差异。

提问:为什么幼虫又能称为若虫和跳蝻?

提示:语文教学中“若”字何解?安之若素?置若罔闻?

观察图片,完成学案,总结出蝗虫的发育过程。

根据蝗虫幼虫和成虫的结构特点、相似性解释若虫、跳蝻的名称来源。

通过对图片的观察,提高观察能力和分析能力。

利用蝗虫的形态特点以及与成虫的相似性,利用语文成语帮助学生理解,实现跨学科概念教学。

比较家蚕和蝗虫生殖和发育的异同点

【完成学案】

提问:毛毛虫变成美丽的蝴蝶,要经过哪些过程?属于哪一种发育类型?

根据对家蚕和蝗虫的生殖发育过程,对两者的发育过程进行比较,总结发育的异同点。

回答问题,强化概念。

在分析比较的基础上,总结出变态发育的概念。

解答导入的疑问

变态发育的意义

【展示:图片】

展示多种昆虫的不同时期的图片,分析常见昆虫的发育方式,并补充蜜蜂等昆虫可以不由受精卵发育而来。

【提问】

为什么昆虫要经历变态发育?为什么会在不同的时期以不同的形态、习性等生存?对它有何意义?

引导学生总结:

使同类昆虫在空间和资源上的需求矛盾变小。

以不同的形态来抵御不利的环境。

观察图片,了解常见昆虫的发育方式。

联系图片,分析、总结昆虫变态发育的意义

强化概念的内涵、外延

分析案例,认识到生物进化过程中对环境的适应性。

构建本节知识网络

补充完成概念图

将本节内容通过概念图的方式总结出来

学以致用—昆虫与人类的关系

请学生举例说明昆虫与我们生产、生活的关系。

提问:在蝗虫的生长发育过程中,哪个时期进行灭虫效果最好?

联系生活经验,举例说出昆虫与我们的关系。

联系生活实际,让学生能够学以致用。

板书设计

昆虫的生殖和发育

教学反思

本节内容充分利用学生的养蚕经验,通过让学生话蚕、识蚕、议蚕三个活动,帮助学生系统的认识家蚕的整个生殖和发育过程,并归纳整理出每个时期的不同的生活习性、形态特征等;在通过让学生观察蝗虫生活史的图片活动,认知蝗虫的生殖发育过程,分析不同时期的发育特点。再通过对两种昆虫发育过程进行比较,深刻理解变态发育分为两个不同的类型,以及他们之间的异同点。然后通过对毛毛虫如何变成蝴蝶进行整个过程的推测和解释,解答导入的疑问。再通过生活中常见昆虫的发育过程举例,强化两个类型的区别。最后,让学生推测昆虫变态发育的意义,以此强化学生的生物学素养,完成本节课的教学目标。