鲁科五四学制版七年级生物上册第四单元第三章《第二节 发生在肺内的气体交换》教学设计

文档属性

| 名称 | 鲁科五四学制版七年级生物上册第四单元第三章《第二节 发生在肺内的气体交换》教学设计 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁科版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2020-05-07 16:48:33 | ||

图片预览

文档简介

第三章 人体的呼吸

第二节 《发生在肺内的气体交换》

一、设计理念:

本节课以设问“怎样使外界气体入肺、怎样使肺内气体出肺?”为主线,以“设问、猜想、验证猜想、总结规律”为核心方法,将“肺通气”分解为若干问题,且每个问题相互联系,环环相扣。具体环节如下:“怎样使外界气体入肺、怎样使肺内气体出肺?”、“气体从压力大向压力小的方向流动”、“气体压力与气体体积的关系?”、“谁改变肺容积?猜想:胸廓变化改变肺容积。认识胸廓”、“谁改变肺容积?猜想:胸廓变化改变肺容积”、“还有谁改变胸廓容积?猜想:肋骨的运动改变胸廓容积”、“谁控制肋骨的运动?猜想:肋间肌控制肋骨”、“外界气体是怎样入肺的?肺内气体是怎样出肺的?”、“学生归纳总结肺通气规律”。

在强调初中生物课程标淮中围绕生物学重要概念来组织和开展教学的同时,通过设问、猜想、验证猜想、总结规律、自主学习、模型建构、类比推理等方式更为直接地传递较为抽象的生物学概念,使学生在深刻理解所学新概念的同时,锻炼学生抽象逻辑思维能力,提高学生的建模意识,培养学生知识的迁移能力。层层追问、猜想、验证猜想、总结规律是本节课教学内容之间结构关系的一种表现形式,它更加清晰地表现了肺通气和呼吸运动逻辑关系。因此,本节课以层层追问,帮助学生条理清晰的学习本节课的内容。

二、概念体系:

本节教学中,三维目标的预设与达成、教学过程的设计与实施都要围绕着本节的重要概念展开。本节内容涉及-一个重要 (上位)概念,但每一个上位概念的建设都涉及到次位概念。每个概念所在的位置表明其与其他概念的关系和地位。现将其总结如下:

上位概念:在循环系统的参与下,肺通气如何实现。

下位概念:

(1)人体通过改变肺内气体的压力完成外界与肺泡之间的气体交换。

(2) 人体通过改变肺容积来改变肺内气体的压力。

(3) 人体通过改变胸廓容积来改变肺容积。

(4) 人体通过膈肌的运动来改变胸廓容积。

(5) 人体通过肋骨的运动来改变胸廓容积。

(6) 人体通过肋间肌的运动来改变肋骨的运动。

三、教材分析:

模块分析:

本模块是鲁科5.4学制2011课标版七年级上册第四单元《生物圈中的人》的内容。教材以人的各种生命活动为主线展开,选取了人的由来,人从生物圈中摄取营养物质,以满足自身对物质和能量的需求;人吸收的营养物质需要通过循环系统运送到身体各组织、器官;人体产生的代谢废物也需要通过循环系统、呼吸系统和泌尿系统等的协调活动排出体外;人的各种生命活动受神经系统和内分泌系统的调节等知识,主要阐明人体结构和功能相适应的关系。

章分析:

本章《人体的呼吸》 以呼吸作用的实质为主线展开的,主要讲述了食物中贮存的能量,人体吸入和呼出的气体成分变化以及外界气体进入组织细胞的全过程。本章内容对于学生理解细胞的呼吸作用以及人体吸入氧气和排出二氧化碳的原理有着重要意义。本章的内容与其他章节有紧密的联系。根据呼吸作用的概念本章讲述的有机物分解释放能量的部分需要第二章《人体的营养>作为铺垫。气体在血液中的运输则为第四章《人体内的物质运输》打下基础。而本章讲述的呼吸作用产生二氧化碳和接下来的章节中讲述的尿的排出、汗液的排出都属于人体代谢废物的排泄途径。人体的各种活动又都需要受到神经系统和内分泌系统的调节。因此,人体各个系统只有相互联系、相互协调,才能完成生命活动。

节分析:

本节内容主要是《发生在肺内的气体交换》 。是在学习了绿色植物呼吸作用、细胞呼吸作用、呼吸系统的结构和功能、肺是进行呼吸作用的主要场所等内容的基础上进一步探究人体细胞与外界环境进行气体交换的过程和原理。由于重点内容较多,逻辑性较强,因此分为两个课时进行。本课时以呼吸运动的模型进行演示活动,将模型中的结构与胸廓的结构对应起来,通过模型演示呼吸运动,同时为后期“运动系统”的学习打下基础。通过实例辅助教学,使抽象的过程变得更为直观。

四、学情分析:

七年级的学生思维活跃且好动,并且有着很强的求知欲望,但思维发展水平处于形象思维往抽象思维过渡的阶段,抽象思维较弱。对于“胸廓容积变化引起肺容积的变化”、“呼吸肌的收缩和舒张”等相关内容都难以理解。同时,由于该阶段学生还未学习物理,对于有关气体压力与体积的关系等物理知识的学习也具有一定的难度和挑战。因此,在教学中需要尽可能运用多种手段将教学内容形象直观化。学生在之前的学习过程中,已明白生物结构与功能相适应的特点,所以可以通过实例使学生明确呼吸系统对人体健康的重要性。

五、教学目标:

知识目标:

1、以设问“怎样使外界气体入肺、怎样使肺内气体出肺?”入手为主线尝试解释肺通气的原因。

2、实验探究归纳“气体压力与气体体积的关系?”

3、探究人体通过改变胸廓容积来改变肺容积。

4、探究人体通过膈肌的运动来改变胸廓容积、人体通过肋骨的运动来改变胸廓容积。

5、探究人体通过肋间肌的运动来改变肋骨的运动。

能力目标:

1、通过阅读和观察,了解胸廓、呼吸运动等名词,形成自主学习能力、空间思维能力和语言表达能力。

2、通过呼吸运动的模型进行模拟实验,探究呼吸运动,多角度理解呼吸的过程和原理。培养观察能力、分析问题能力和形象思维能力。

3、通过小组合作探究,进行类比推理,提高自主合作、探究学习的能力和知识迁移能力。情感态度与价值观:

1、通过自主探究和类比推理,体验科学探究过程和科学思维过程。

2、认同吸烟有害健康的知识,渗透不吸烟、不被动吸烟的意识。

六、教学重点和难点:

1、教学重点: 呼吸运动实现肺通气的原因。

2、教学难点:呼吸与胸廓容积变化的关系及原理。

七、教学设计思路:

本节课的导入以学生观看《吸烟有害健康》的视频开展,通过观看视频后的问题“吸烟的烟雾是怎样进、出肺?”导出肺通气的概念。以设问“怎样使外界气体入肺、怎样使肺内气体出肺?”为主线,以“设问、猜想、验证猜想、总结规律”为核心方法,将“肺通气”分解为若干问题,且每个问题相互联系,环环相扣。

具体环节如下:

1.设问“怎样使外界气体入肺、怎样使肺内气体出肺?”。

2.引导学生根据生活知识归纳“气体从压力大向压力小的方向流动”。

3.我们不能改变外界大气的压力,因此我们只有改变肺内气体的压力才能使外界气体入肺、使肺内气体出肺。

4.设问“怎样改变肺内气体压力?”

5.实验探究“气体压力与气体体积的关系?”,归纳“气体压力与气体体积的关系的规律”。以注射器作为小组活动的材料,让学生通过切身感受了解压力与体积的变化关系,从而了解胸廓容积的变化引起呼吸,突破重难点。

6.设问“谁能改变肺容积?”,猜想:胸廓变化改变肺容积。从而引出认识胸廓,对于胸廓的结构,学生可以通过自学完成,因此课堂上让学生自主阅读课本相关文字,阅读过程中思考问题,并完成相应练习,培养学生自主学习的能力。教师通过提问、学生集体回答的方式对学生自主学习的内容进行巩固和纠正。

7.继续设问“谁改变肺容积?”,猜想:胸廓变化改变肺容积。在教学中采用膈肌舒缩模型来演示膈肌运动引起胸廓容积变化,通过模型的仿真模拟使学生能够直观地感受实验结果,更好地理解重要概念,同时培养学生知识的迁移能力,提高学生建模意识。

8.设问“还有谁改变胸廓容积?”,猜想:肋骨的运动改变胸廓容积。通过教师演示深呼吸运动同时学生注意观察教师的双手在胸廓两侧随深呼吸的运动情况,再由学生实践深呼吸运动并体会双手在胸廓两侧随深呼吸的运动情况,最后结合课件的深呼吸胸廓运动的动画,让学生归纳肋骨的运动与胸廓容积变化的规律。通过学生的实践,让学生通过切身感受体会到肋骨的运动会导致胸廓容积的变化,从而了解胸廓容积的变化引起呼吸,突破重难点。

9.设问“谁控制肋骨的运动?”,猜想:肋间肌控制肋骨的运动”,教师通过肋间肌控制肋骨运动的模型演示肋间肌控制肋骨运动,并结合课件让学生观察肋间肌控制肋骨运动的动画,通过模型的仿真模拟、动画使学生能够直观地感受实验结果,更好地理解重要概念,同时培养学生知识的迁移能力,提高学生建模意识

10.最后设问“外界气体是怎样入肺的?肺内气体是怎样出肺的?”,前后呼应、贯穿始终,让学生归纳总结肺通气规律,培养学生归纳知识能力和知识迁移能力。

11.最后以“吸烟有害健康”视频结束,前后呼应,让学生认同吸烟有害健康的知识,渗透不吸烟、不被动吸烟的意识。

八、教学方法:

1、教法:情景教学法、启发式教学、类比推理法、模型建构法。

2、学法:自主学习法、实验探究法。

九、课前准备:

1、教师准备: 膈运动引起胸廓容积改变的模型、肋骨运动引起胸廓容积改变的模型、真空注射器、多媒体课件、导学案。

2、学生准备: 真空注射器、、课本、笔。

课时:第一课时

十、教学过程:

教师活动

学生活动

设计意图

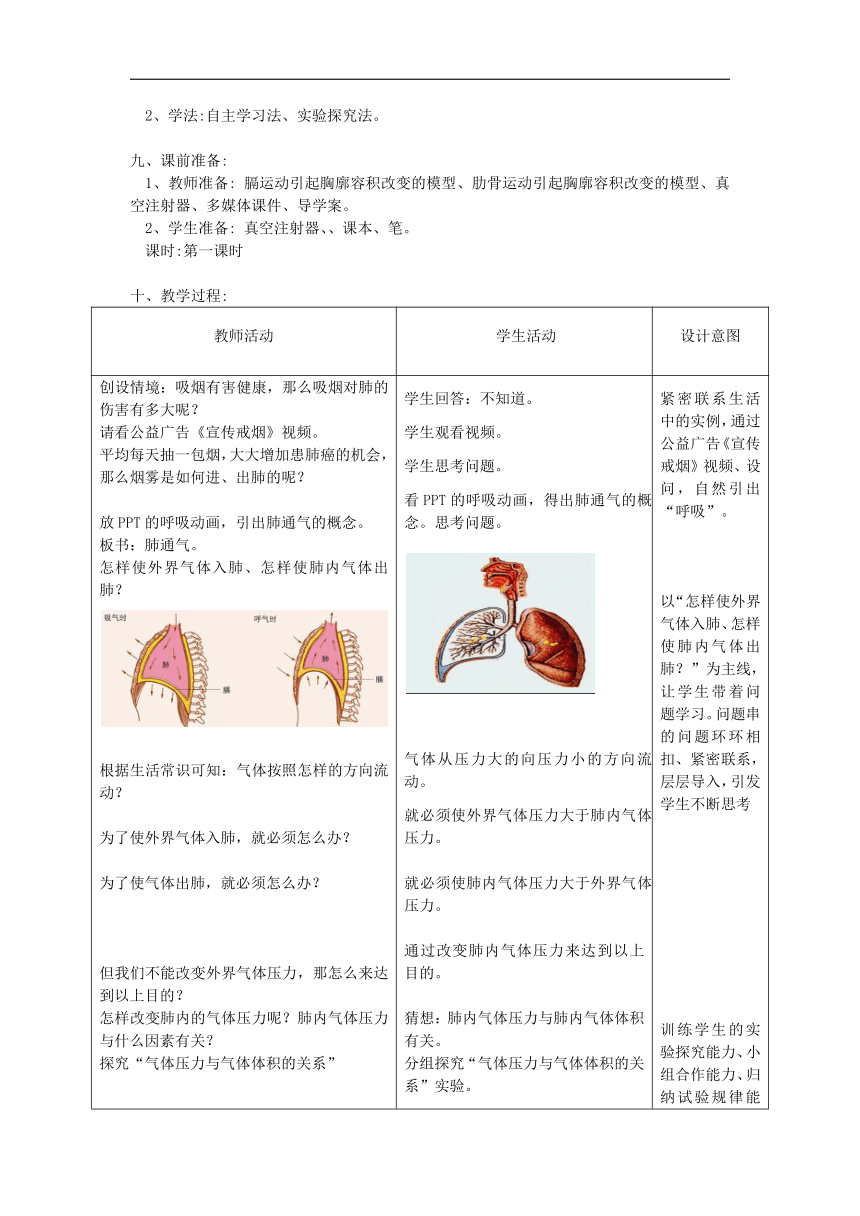

创设情境:吸烟有害健康,那么吸烟对肺的伤害有多大呢?

请看公益广告《宣传戒烟》视频。

平均每天抽一包烟,大大增加患肺癌的机会,那么烟雾是如何进、出肺的呢?

放PPT的呼吸动画,引出肺通气的概念。

板书:肺通气。

怎样使外界气体入肺、怎样使肺内气体出肺?

根据生活常识可知:气体按照怎样的方向流动?

为了使外界气体入肺,就必须怎么办?

为了使气体出肺,就必须怎么办?

但我们不能改变外界气体压力,那怎么来达到以上目的?

怎样改变肺内的气体压力呢?肺内气体压力与什么因素有关?

探究“气体压力与气体体积的关系”

示范、引导学生分组探究“气体压力与气体体积的关系”实验。

鼓励学生归纳“气体压力与气体体积的关系”的规律。

鼓励学生提炼“气体压力与气体体积的关系”的规律。

板书:在一定条件下,气体压力与气体体积成反比。

怎样改变肺容积?肺在人体内的结构关系?要求学生自学课本。

认识胸廓。

点学生回答胸廓的问题。

怎样改变肺容积?鼓励学生猜想。

演示膈肌运动模拟实验、验证猜想,鼓励学生总结膈肌运动时,胸廓容积、肺容积的变化规律。

鼓励学生提炼肺容积与胸廓容积的关系

板书:肺容积随胸廓容积的变化出现相同的变化。

还有谁改变胸廓容积?鼓励学生猜想。

教师示范深呼吸、引导学生深呼吸实践体验、指导学生观看PPT呼吸动画,鼓励学生总结肋骨运动时,胸廓容积、肺容积的变化规律。

谁控制肋骨的运动?鼓励学生根据胸廓的结构进行猜想。

演示肋骨运动模拟实验、验证猜想。

指导学生看PPT肋骨运动对比图。

鼓励学生总结肋间肌运动时,胸廓容积的变化规律。

哪些呼吸肌引起胸廓容积的变化?

外界气体是怎样入肺的?肺内气体是怎样出肺的?(烟雾是怎样进、出肺的?)

鼓励学生对照图片讨论、思考、归纳。

吸烟时烟雾进、出肺,对吸烟者、吸烟周围人的肺有伤害吗?

再次播放公益广告《宣传戒烟》视频。

指明被动吸烟对妇女、儿童的严重危害。

学生回答:不知道。

学生观看视频。

学生思考问题。

看PPT的呼吸动画,得出肺通气的概念。思考问题。

气体从压力大的向压力小的方向流动。

就必须使外界气体压力大于肺内气体压力。

就必须使肺内气体压力大于外界气体压力。

通过改变肺内气体压力来达到以上目的。

猜想:肺内气体压力与肺内气体体积有关。

分组探究“气体压力与气体体积的关系”实验。

规律1:一定条件下,气体体积变小,气体压力变大。规律2:一定条件下,气体体积变大,气体压力变小。提炼:在一定条件下,气体压力与气体体积成反比。

自学课本,认识胸廓。

回答胸廓的问题。

猜想:胸廓的变化改变肺容积。学生观察教师演示实验,总结规律。规律:膈肌收缩时,膈顶下降,胸廓纵径变大,胸廓容积变大,肺容积变大;膈肌舒张时,膈顶上升,胸廓纵径变小, 胸廓容积变小,肺容积变小。

提炼:肺容积随胸廓容积的变化出现相同的变化。

学生猜想:肋骨的运动改变胸廓容积。学生深呼吸实践体验

观看PPT呼吸动画,

学生总结肋骨运动时胸廓容积的变化规律。规律:深吸气时,胸廓横径变大,胸廓容积变大。

深呼气时,胸廓横径变小,胸廓容积变小。

学生猜想:肋间肌控制肋骨。看PPT肋骨运动对比图。

学生总结肋间肌运动时胸廓容积的变化规律。规律:肋间肌收缩时,胸廓横径变大,胸廓容积变大。

肋间肌舒张时,胸廓横径变小,胸廓容积变小。

学生:膈肌、肋间肌。

学生:观察、讨论、思考、归纳。

归纳:呼吸肌(肋间肌、膈肌)收缩,膈顶下降,胸廓的横径、纵径增大,胸廓容积增大,肺容积随之增大,肺内气体压力减小 ,小于外界气体压力,烟雾(外界气体)入肺。

呼吸肌(肋间肌、膈肌)舒张,膈顶上升,胸廓的横径、纵径减小,胸廓容积减小,肺容积随之减小,肺内气体压力增大 ,大于外界气体压力,烟雾(肺内气体)出肺。

再次观看公益广告《宣传戒烟》视频。

感知吸烟对肺的危害、被动吸烟对妇女儿童的危害。

紧密联系生活中的实例,通过公益广告《宣传戒烟》视频、设问,自然引出“呼吸”。

以“怎样使外界气体入肺、怎样使肺内气体出肺?”为主线,让学生带着问题学习。问题串的问题环环相扣、紧密联系,层层导入,引发学生不断思考

训练学生的实验探究能力、小组合作能力、归纳试验规律能力、提炼实验规律能力。点学生回答问题,激发学生探究学习的兴趣。

培养学生的阅读能力和自主学习能力。

点学生回答问题,激发学生探究学习的兴趣。

体验模型演示的可操作性,培养观察能力和分析能力,突破教学中“重难点知识”,完成知识的迁移。

通过直观教具、学生深呼吸亲身体验,加深感知和理解,明确学习内容。

体验模型演示的可操作性,培养观察能力和分析能力,突破教学中“重难点知识”,完成知识的迁移。培养学生的实验探究能力、小组合作能力、归纳试验规律能力。

培养学生的实验探究能力、小组合作能力、归纳试验规律能力。

设问前后呼应。一系列问题串激发学生的求知欲,使每一个问题都能顺利成章的解决,有助于学生获取知识。培养学生观察能力,分析推理能力。

视频前后呼应,培养学生“拒绝烟草、珍爱健康、从我做起”的价值观。

板书设计

第三章 人体的呼吸

第二节 发生在肺内的气体交换 第1课时

一、肺通气。

二、在一定条件下,气体压力与气体体积成反比。

三、膈肌收缩时,膈顶下降,胸廓纵径变大,胸廓容积变大,肺容积变大。

四、肺容积随胸廓容积的变化出现相同的变化。

五、肋间肌收缩时,胸廓横径变大,胸廓容积变大。

十一、教学反思

1、本节课始终围绕着“在循环系统的参与下,肺通气如何实现。”这个上位概念通过层层追问展开,环环相扣,前后呼应,采用不同的教学方法来凸显重要概念。

2、本节课采用了导学案,在理念上模仿了翻转课堂的先学后教的方式,通过学生自主阅读课本并完成相应习题,达到对知识的传递,又通过课堂的讲解来内化知识并订正练习,同时培养学生的自学能力o

3、由于胸腔的概念较为抽象,本节课利用形象、客观的拟人化手段来刺激学生的潜在思维能力,突破教学中“重点和难点知识”,完成知识的迁移。

4、采用物理模型的建构来凸显重要概念的传递,通过模型的仿真模拟使学生能够直观

地感受实验结果,更好地理解重难点,同时在学习的过程中培养学生知识的迁移能力,提高学生建模意识。

5、不足之处:教学过程中,语言还不够精炼,衔接有待提高,过度不够自然。