北京版八年级生物上册第十一章《第三节 人类的遗传》教学设计

文档属性

| 名称 | 北京版八年级生物上册第十一章《第三节 人类的遗传》教学设计 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 16.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北京版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2020-05-07 17:52:34 | ||

图片预览

文档简介

课题名称:人类的遗传 教材版本:北京版《生物》八年级上册

教师姓名:王建华 学校 :顺义区第五中学

教学指导思想与理论依据

提高生物科学素养是初中生物课程的基本理念之一。生物科学素养不仅是对知识方面的要求,同时还包括能力与情感方面。本节课注重与现实生活的联系,创设问题情境,有意识的培养学生的观察能力、逻辑推理能力、分析解决问题的能力以及交流与合作的能力。并通过分析、推理、讨论等活动,引导学生形成积极的情感态度和正确的价值观。

教学背景分析

教学内容在课程标准中的地位与作用

本节内容在《生物学课程标准》中属于“生物的生殖、发育与遗传”一级主题,“生物的遗传和变异”二级主题,其具体内容标准是“解释人的性别决定”,属于理解水平。本节内容对于学生正确看待生男生女问题有重要意义。

教材内容分析

生物的生殖发育、遗传变异是生命得以延续和发展的基础。在学习完生物的生殖、生长和发育的内容后,安排遗传和变异的知识,是对生命探讨的自然深入。本章内容的设计遵循了科学发展的顺序:第一节由孟德尔经典的豌豆杂交实验引出生物性状的遗传规律,提出遗传因子(基因)的概念;第二节解决了什么是基因、基因在哪里;第三节进入到人类的遗传,本课时的内容“人类的性别决定”是遗传的基本规律在人类性别遗传中的体现,是对前面所学知识的具体应用。

学情分析

我校是一所普通初中校,地处城乡结合部,生源一部分来自于周边农村。学生各方面的能力较弱,且没有良好的学习习惯。但是多数同学对生物学奥秘充满兴趣,喜欢动手、且能够凭借具体事物进行逻辑思维。性别是种特殊的性状,对于学生来说存在着一种神秘感,也是学生感兴趣的话题之一。在此之前学习过的生物的生殖、发育以及遗传部分的知识,为本节课的学习奠定了一定的知识基础。课前,学生可能会认为生男生女是由男性或女性决定的,通过本节课的学习,要使学生能用科学的态度看待生男生女问题。

教学资源的开发与利用

1.实验材料:围棋子、标有父亲、母亲的纸袋、制作X、Y型纸板

2.搜集各个国家人口普查男、女性别比例数据、男女性染色体图片等资源制作成PPT课件

教学目标

知识目标

1.说出正常男性和女性体细胞中染色体的差异,说明人的性别差异是由性染色体决定的。

2.说明育龄夫妇生男生女的道理,解释生男生女机会均等的原因。

(二)能力目标:

1.能对比男性与女性体细胞中染色体组成的图片,说出其异同点;

2.能运用数据表统计和分析实验数据。

(三)情感态度与价值观目标:

1.能用科学的态度看待生男生女问题,能够对重男轻女现象作出正确的评价。

2.关注性别比例失调对社会和国家潜在的危害。

3.在实验观察、探究的过程中体验积极思考与交流、合作的乐趣。

教学重点和难点分析

(一)教学重点:

人的性别差异是由性染色体决定的;人类性别决定的过程

(二)教学难点:

人类性别决定的过程,生男生女机会均等。

教学过程

教学环节

教师活动

学生活动

设计意图

导入

出示:新生儿图片

讲述:孩子的降生对于每一个家庭来说都是一个非常重要的时刻,此时父母及其长辈们最关注的问题之一是什么?

其实人的性别也是一种性状,性别是怎么决定的?生男生女是怎么回事呢?

这节课就让我们共同来探讨。

回答:男孩还是女孩

思考

借助直观图片创设问题情境,

明确课题。

人的性别是怎么决定的?

讲述:对人类性别问题的研究,科学家们首先把注意力集中在男女细胞内染色体的观察上,但直至1956年才正确鉴定出男女细胞内染色体的正确数目为23对,46条。

出示:人类体细胞内的染色体组成图片

提问:

1.仔细观察图片,找出男女性体细胞内染色体的相同点和不同点,根据观察你能推测出人的性别可能与哪一对染色体有关吗?

2.哪幅是男性体细胞内的染色体组成,哪幅是女性体细胞内的染色体组成?

出示:科学史资料

讲述:通过前面的学习我们知道,基因位于染色体上,染色体是基因的载体。经过研究,科学家们发现较长的X染色体上携带有900-1200个基因,而Y染色体上仅含有78个基因。这些基因中有与X染色体上相同的,也有自己特有的。

出示:Y染色体上部分基因图片

讲述:其中有些基因就是Y染色体上特有的,它是能够促使胚胎发育成雄性的基因。因此,在人类中,有Y染色体的就表现为男性。

观看图片,思考并回答问题

观察图片,比较男女染色体存在的相同点和不同点。

观察图片

阅读科学史资料,并根据资料内容作出判断

让学生先对染色体有一个感性认识,知道数量、大致形态。并比较出男性、女性的染色体有什么区别。

借助科学史帮助学生认识X、Y性染色体的特点。

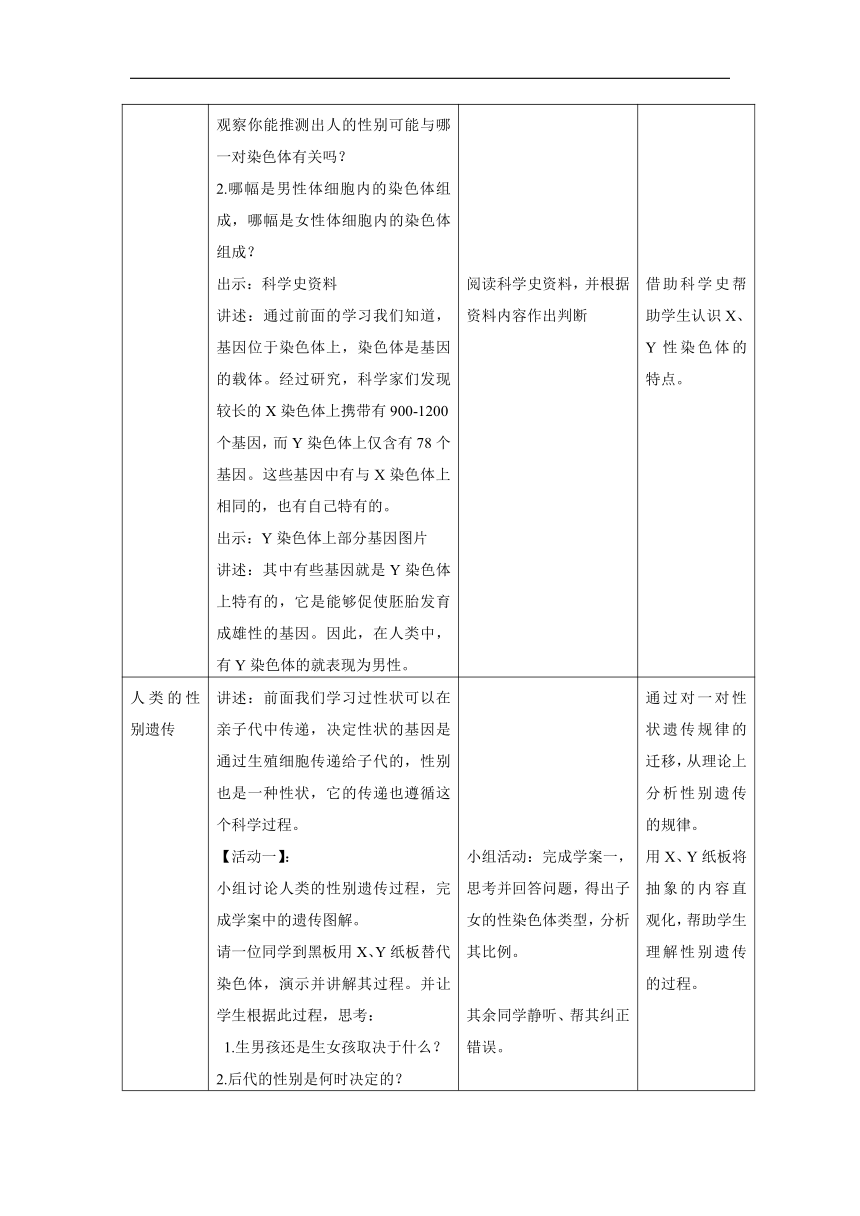

人类的性别遗传

讲述:前面我们学习过性状可以在亲子代中传递,决定性状的基因是通过生殖细胞传递给子代的,性别也是一种性状,它的传递也遵循这个科学过程。

【活动一】:

小组讨论人类的性别遗传过程,完成学案中的遗传图解。

请一位同学到黑板用X、Y纸板替代染色体,演示并讲解其过程。并让学生根据此过程,思考:

1.生男孩还是生女孩取决于什么?

2.后代的性别是何时决定的?

小组活动:完成学案一,思考并回答问题,得出子女的性染色体类型,分析其比例。

其余同学静听、帮其纠正错误。

通过对一对性状遗传规律的迁移,从理论上分析性别遗传的规律。

用X、Y纸板将抽象的内容直观化,帮助学生理解性别遗传的过程。

出生人口的性别比例

讲述:我们刚才从理论上分析了子女的性别比例是1:1,现在我们就通过一个小实验来验证一下后代生男生女的几率。

【活动二】探究生男生女的几率

实验材料:两个小纸袋分别代表父亲和母亲,围棋子白色2粒,黑色1粒。

师生共同分析实验的步骤和含义。

1.小组中一位成员从写有“父亲”纸袋中随机摸出一个棋子,另一位成员从写有“母亲”纸袋中摸出一个棋子,在表格中记录摸出棋子(染色体)的组合情况。然后将棋子放回原纸袋中,混匀。

2.重复步骤(1)九次。两个同学交换,重复10次。

提问:一组的实验结果准确还是全班的平均结果更准确?

强调:生物实验重复多次,实验结果越接近真实值,误差越小。

出示:全球人口男女比例数据资料讲述:我们发现,从理论上来讲,后代中男女比例应该为1:1。但是这个比值的前提条件是要在大样本范围内,如果样本数量少,就可能得不出这样的比例。

开始探究实验,完成学案二,将探究结果填入表格。

次数

结果

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

阅读资料

通过分析实验的过程,进一步明确实验的意义。

运用数学的统计方法,用实证的形式说明后代中男女的比例是1:1。

通过呈现全球人口男女比例这一直接证据,帮助学生认识到大样本下男女性别比的确接近1:1,并体会现实中有时不是1:1的原因。

解决问题

知识扩展

刚才我们强调的是,从理论上,生男和生女各占二分之一的机会,也就是男女比例应该接近1:1。但是由于一些因素的影响,使我国男女性别比例严重失衡。

小资料:我国出生人口性别比例。

讲解:我国针对性比例失衡采取的措施。

学生观看资料并讨论下列问题:

我国性比例失衡的原因可能是什么?

性比例失衡会造成哪些影响?

通过分析资料,提高学生的阅读、分析等能力。

小结

这节课我们是从染色体的水平上解释了人类的性别决定方式。而实际上,人类的性别决定是一个非常复杂的问题,受到多种因素不同程度的影响,比如基因、性激素、环境等。所以,如果同学们感兴趣的话,课下还可以去查阅资料,进一步学习。

倾听

对本节课知识小结,全面了解决定性别的因素。

板书设计

第三节 人类的遗传

一、人类的体细胞内有23对(46条)染色体

男性:22对+XY

女性:22对+XX

二、人类的性别由性染色体决定

三、生男生女决定于与卵细胞结合的精子类型

父亲 母亲

亲代的性

染色体组成: XY × XX

生殖细胞: X Y X

受精卵: XX XY

性状表现: 女孩 男孩

教学设计的特色及反思

1.用剪成X、Y型的纸板代替性染色体,帮助学生将抽象的内容直观化,便于学生理解性别遗传的规律。

2.本节内容遵循科学探究的过程,先让学生结合前面所学的性状遗传规律,从理论上分析生男生女的几率,然后通过学生亲自开展探究实验和阅读全球人口性别比数据资料得以验证,帮助学生再次体会到科学的实证性。

3.本节课注重并与现实生活紧密联系,通过让学生分析我国性比例失衡的可能性原因和影响,引导学生关注性别比例失调对社会和国家潜在的危害,帮助其正确看待生男生女问题,对重男轻女现象作出正确的评价。

教师姓名:王建华 学校 :顺义区第五中学

教学指导思想与理论依据

提高生物科学素养是初中生物课程的基本理念之一。生物科学素养不仅是对知识方面的要求,同时还包括能力与情感方面。本节课注重与现实生活的联系,创设问题情境,有意识的培养学生的观察能力、逻辑推理能力、分析解决问题的能力以及交流与合作的能力。并通过分析、推理、讨论等活动,引导学生形成积极的情感态度和正确的价值观。

教学背景分析

教学内容在课程标准中的地位与作用

本节内容在《生物学课程标准》中属于“生物的生殖、发育与遗传”一级主题,“生物的遗传和变异”二级主题,其具体内容标准是“解释人的性别决定”,属于理解水平。本节内容对于学生正确看待生男生女问题有重要意义。

教材内容分析

生物的生殖发育、遗传变异是生命得以延续和发展的基础。在学习完生物的生殖、生长和发育的内容后,安排遗传和变异的知识,是对生命探讨的自然深入。本章内容的设计遵循了科学发展的顺序:第一节由孟德尔经典的豌豆杂交实验引出生物性状的遗传规律,提出遗传因子(基因)的概念;第二节解决了什么是基因、基因在哪里;第三节进入到人类的遗传,本课时的内容“人类的性别决定”是遗传的基本规律在人类性别遗传中的体现,是对前面所学知识的具体应用。

学情分析

我校是一所普通初中校,地处城乡结合部,生源一部分来自于周边农村。学生各方面的能力较弱,且没有良好的学习习惯。但是多数同学对生物学奥秘充满兴趣,喜欢动手、且能够凭借具体事物进行逻辑思维。性别是种特殊的性状,对于学生来说存在着一种神秘感,也是学生感兴趣的话题之一。在此之前学习过的生物的生殖、发育以及遗传部分的知识,为本节课的学习奠定了一定的知识基础。课前,学生可能会认为生男生女是由男性或女性决定的,通过本节课的学习,要使学生能用科学的态度看待生男生女问题。

教学资源的开发与利用

1.实验材料:围棋子、标有父亲、母亲的纸袋、制作X、Y型纸板

2.搜集各个国家人口普查男、女性别比例数据、男女性染色体图片等资源制作成PPT课件

教学目标

知识目标

1.说出正常男性和女性体细胞中染色体的差异,说明人的性别差异是由性染色体决定的。

2.说明育龄夫妇生男生女的道理,解释生男生女机会均等的原因。

(二)能力目标:

1.能对比男性与女性体细胞中染色体组成的图片,说出其异同点;

2.能运用数据表统计和分析实验数据。

(三)情感态度与价值观目标:

1.能用科学的态度看待生男生女问题,能够对重男轻女现象作出正确的评价。

2.关注性别比例失调对社会和国家潜在的危害。

3.在实验观察、探究的过程中体验积极思考与交流、合作的乐趣。

教学重点和难点分析

(一)教学重点:

人的性别差异是由性染色体决定的;人类性别决定的过程

(二)教学难点:

人类性别决定的过程,生男生女机会均等。

教学过程

教学环节

教师活动

学生活动

设计意图

导入

出示:新生儿图片

讲述:孩子的降生对于每一个家庭来说都是一个非常重要的时刻,此时父母及其长辈们最关注的问题之一是什么?

其实人的性别也是一种性状,性别是怎么决定的?生男生女是怎么回事呢?

这节课就让我们共同来探讨。

回答:男孩还是女孩

思考

借助直观图片创设问题情境,

明确课题。

人的性别是怎么决定的?

讲述:对人类性别问题的研究,科学家们首先把注意力集中在男女细胞内染色体的观察上,但直至1956年才正确鉴定出男女细胞内染色体的正确数目为23对,46条。

出示:人类体细胞内的染色体组成图片

提问:

1.仔细观察图片,找出男女性体细胞内染色体的相同点和不同点,根据观察你能推测出人的性别可能与哪一对染色体有关吗?

2.哪幅是男性体细胞内的染色体组成,哪幅是女性体细胞内的染色体组成?

出示:科学史资料

讲述:通过前面的学习我们知道,基因位于染色体上,染色体是基因的载体。经过研究,科学家们发现较长的X染色体上携带有900-1200个基因,而Y染色体上仅含有78个基因。这些基因中有与X染色体上相同的,也有自己特有的。

出示:Y染色体上部分基因图片

讲述:其中有些基因就是Y染色体上特有的,它是能够促使胚胎发育成雄性的基因。因此,在人类中,有Y染色体的就表现为男性。

观看图片,思考并回答问题

观察图片,比较男女染色体存在的相同点和不同点。

观察图片

阅读科学史资料,并根据资料内容作出判断

让学生先对染色体有一个感性认识,知道数量、大致形态。并比较出男性、女性的染色体有什么区别。

借助科学史帮助学生认识X、Y性染色体的特点。

人类的性别遗传

讲述:前面我们学习过性状可以在亲子代中传递,决定性状的基因是通过生殖细胞传递给子代的,性别也是一种性状,它的传递也遵循这个科学过程。

【活动一】:

小组讨论人类的性别遗传过程,完成学案中的遗传图解。

请一位同学到黑板用X、Y纸板替代染色体,演示并讲解其过程。并让学生根据此过程,思考:

1.生男孩还是生女孩取决于什么?

2.后代的性别是何时决定的?

小组活动:完成学案一,思考并回答问题,得出子女的性染色体类型,分析其比例。

其余同学静听、帮其纠正错误。

通过对一对性状遗传规律的迁移,从理论上分析性别遗传的规律。

用X、Y纸板将抽象的内容直观化,帮助学生理解性别遗传的过程。

出生人口的性别比例

讲述:我们刚才从理论上分析了子女的性别比例是1:1,现在我们就通过一个小实验来验证一下后代生男生女的几率。

【活动二】探究生男生女的几率

实验材料:两个小纸袋分别代表父亲和母亲,围棋子白色2粒,黑色1粒。

师生共同分析实验的步骤和含义。

1.小组中一位成员从写有“父亲”纸袋中随机摸出一个棋子,另一位成员从写有“母亲”纸袋中摸出一个棋子,在表格中记录摸出棋子(染色体)的组合情况。然后将棋子放回原纸袋中,混匀。

2.重复步骤(1)九次。两个同学交换,重复10次。

提问:一组的实验结果准确还是全班的平均结果更准确?

强调:生物实验重复多次,实验结果越接近真实值,误差越小。

出示:全球人口男女比例数据资料讲述:我们发现,从理论上来讲,后代中男女比例应该为1:1。但是这个比值的前提条件是要在大样本范围内,如果样本数量少,就可能得不出这样的比例。

开始探究实验,完成学案二,将探究结果填入表格。

次数

结果

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

阅读资料

通过分析实验的过程,进一步明确实验的意义。

运用数学的统计方法,用实证的形式说明后代中男女的比例是1:1。

通过呈现全球人口男女比例这一直接证据,帮助学生认识到大样本下男女性别比的确接近1:1,并体会现实中有时不是1:1的原因。

解决问题

知识扩展

刚才我们强调的是,从理论上,生男和生女各占二分之一的机会,也就是男女比例应该接近1:1。但是由于一些因素的影响,使我国男女性别比例严重失衡。

小资料:我国出生人口性别比例。

讲解:我国针对性比例失衡采取的措施。

学生观看资料并讨论下列问题:

我国性比例失衡的原因可能是什么?

性比例失衡会造成哪些影响?

通过分析资料,提高学生的阅读、分析等能力。

小结

这节课我们是从染色体的水平上解释了人类的性别决定方式。而实际上,人类的性别决定是一个非常复杂的问题,受到多种因素不同程度的影响,比如基因、性激素、环境等。所以,如果同学们感兴趣的话,课下还可以去查阅资料,进一步学习。

倾听

对本节课知识小结,全面了解决定性别的因素。

板书设计

第三节 人类的遗传

一、人类的体细胞内有23对(46条)染色体

男性:22对+XY

女性:22对+XX

二、人类的性别由性染色体决定

三、生男生女决定于与卵细胞结合的精子类型

父亲 母亲

亲代的性

染色体组成: XY × XX

生殖细胞: X Y X

受精卵: XX XY

性状表现: 女孩 男孩

教学设计的特色及反思

1.用剪成X、Y型的纸板代替性染色体,帮助学生将抽象的内容直观化,便于学生理解性别遗传的规律。

2.本节内容遵循科学探究的过程,先让学生结合前面所学的性状遗传规律,从理论上分析生男生女的几率,然后通过学生亲自开展探究实验和阅读全球人口性别比数据资料得以验证,帮助学生再次体会到科学的实证性。

3.本节课注重并与现实生活紧密联系,通过让学生分析我国性比例失衡的可能性原因和影响,引导学生关注性别比例失调对社会和国家潜在的危害,帮助其正确看待生男生女问题,对重男轻女现象作出正确的评价。