2019_2020学年高中语文第一单元1沁园春长沙课件新人教版必修1

文档属性

| 名称 | 2019_2020学年高中语文第一单元1沁园春长沙课件新人教版必修1 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 815.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-05-07 20:18:43 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

1.了解词的有关知识和这首词的写作背景。

2.通过分析词中描写的意象和富有表现力的词语,理解词人的思想感情。

3.赏析这首词情景交融的写法,感受毛泽东以天下为己任的博大胸怀和远大志向。

4.背诵并默写全词。

学习目标

沁园春 长沙

高中语文 必修1 第1课

重点

1. 分析主要意象,把握本首词的思想内容和情感。

2.品味词中富有表现力的词语,分析情景交融的表现手法。

重点难点

难点

探究毛泽东笔下秋的特点,感受毛泽东以天下为己任的革命豪情。

高中语文 必修1 第1课

课前预习

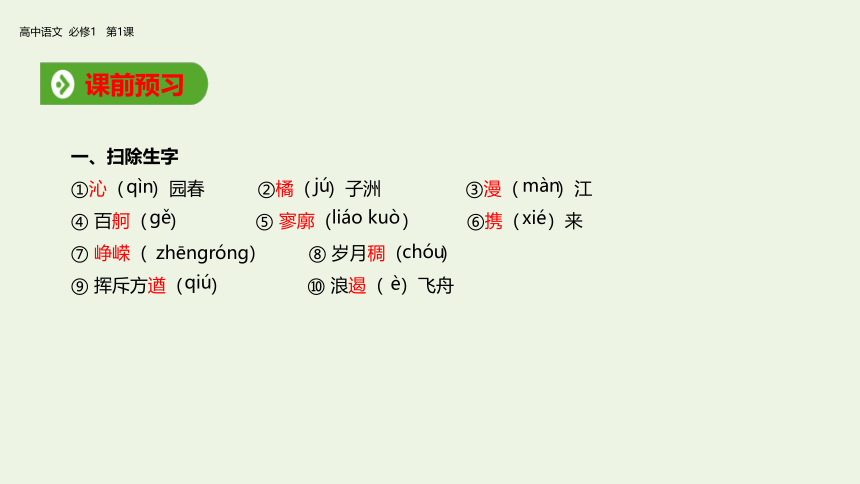

一、扫除生字

①沁( )园春 ②橘( )子洲 ③漫( )江

④ 百舸( ) ⑤ 寥廓( ) ⑥携( )来

⑦ 峥嵘( ) ⑧ 岁月稠( )

⑨ 挥斥方遒( ) ⑩ 浪遏( )飞舟

qìn

jú

màn

ɡě

liáo kuò

xié

zhēngróng

chóu

qiú

è

二、阅读思考

1. 深秋时节,诗人独自伫立在橘子洲头,他“看”到了哪些景物?这些景物构成了一幅怎样的秋景图?

2. 诗人想到(忆”起)了什么?

3. 词的上下片各写了什么内容?请简要概括。

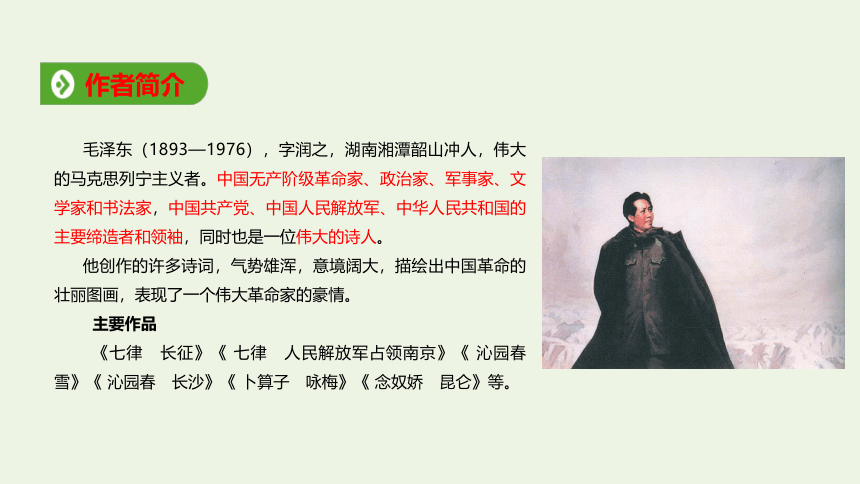

毛泽东(1893—1976),字润之,湖南湘潭韶山冲人,伟大的马克思列宁主义者。中国无产阶级革命家、政治家、军事家、文学家和书法家,中国共产党、中国人民解放军、中华人民共和国的主要缔造者和领袖,同时也是一位伟大的诗人。

他创作的许多诗词,气势雄浑,意境阔大,描绘出中国革命的壮丽图画,表现了一个伟大革命家的豪情。

主要作品

《七律 长征》《 七律 人民解放军占领南京》《 沁园春 雪》《 沁园春 长沙》《 卜算子 咏梅》《 念奴娇 昆仑》等。

作者简介

写作背景

时代背景

这首词写于1925 年。当时中国革命运动正蓬勃发展。五卅运动和省港大罢工相继爆发。湖南、广东等地农民运动形势日益高涨,毛泽东直接领导了湖南的农民运动。同时,第一次国共合作的统一战线已经确立,国民革命政府已经在广州正式成立。

写作背景

1925 年10 月,毛泽东从韶山前往广州主持农民运动讲习所,在长沙停留期间,重游橘子洲,面对如画的秋景,回忆在长沙的求学生活和过去的战斗岁月,不禁心潮澎湃,感慨无限,写下了这首气势磅礴的词。

词的知识

词的起源与发展

词是隋唐时兴起的一种可配合音乐歌唱、句式长短不齐的诗体。到了宋代,经过长期的不断发展,进入了全盛时期。词起初称为“曲子”“杂曲子”“曲子词”,后来也称为“乐府”“长短句”“诗余”等。

词 牌

每首词都有一个曲调名称,叫“词牌”,如“沁园春”“菩萨蛮”“念奴娇”等。词牌规定着这首词的字数、句数和平仄声韵。词牌原是曲谱的名称,乐曲失传后,就成了词的形式和格律的标志。词牌和词的内容并无必然联系。有的词在词牌的下面另立标题或小序,表明作品的主题或作者的写作缘由。

知识卡片

词的风格

词从风格上分婉约派和豪放派。婉约派代表词人有柳永、秦观、周邦彦、晏殊、李清照等。豪放派代表词人有苏轼、辛弃疾等。

词的分类

词从结构上看多数是分段的,只有一段的叫单调,两段的叫双调,三段、四段的叫三叠、四叠。一段在音乐上叫一片或一阕。词以两段者居多,上、下两段分别称“上片(阕)”和“下片(阕)”。词按字数多少分为小令(58 字以内)、中调(59 ~ 90 字)和长调(91 字以上)。

课文探究

1.开头三句有何作用?

一、赏析上片

⑴点明了时间——寒秋。

⑵点明了地点——橘子洲头。

⑶点名了环境——秋高气爽。

⑷为全诗的抒情奠定了大气磅礴、豪情奔放的感情基调。

2. “看”字领起的七句,哪些词富有表现力?

“万”字描摹出层峦叠嶂之态。

“遍”字写出万山红得彻底之景。

“漫”字写出江水满溢之状。

“争”字活现出千帆竞发的热闹场面。

“击”字表现出雄鹰矫健飞翔的雄姿。

“翔”字描绘出游鱼轻快自由的情态。

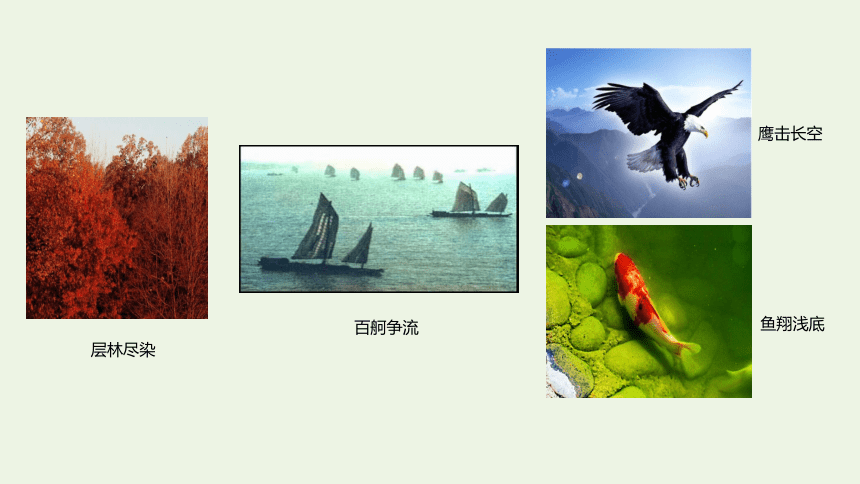

3. 上片写到了哪些景物?词人从哪些角度,描绘出一幅什么景物图?

山

林

江

舸

鹰

鱼

万

层

漫

百

争流

红遍

击长空

碧透

尽染

翔浅底

这几句从远眺、近观、仰视、俯瞰等角度,分别描写了群山、湘江、雄鹰、游鱼,红绿相衬、动静结合、远近相间,构成了一幅色彩绚丽、生机勃勃的湘江秋景图。

层林尽染

鹰击长空

鱼翔浅底

百舸争流

4.面对如此景象,诗人想到了什么问题?在文中找出。反映了诗人什么情感?

广阔无垠的大地啊,谁才是主宰你消长兴衰命运的主人呢?

——想到了祖国的命运与革命的未来。提出了谁是大地的主宰的问题:革命领导权的问题。

——这表明了词人对国家命运的关切和以天下为己任的博大胸怀和凌云壮志。

二、赏析下片

1.“恰”字领起的七句,描绘了一幅什么图?塑造了“同学少年”怎样的群体形象?

峥嵘岁月图

“同学少年”是一群有雄心、有才华、有担当、有胆识的革命青年。

“恰同学少年,风华正茂”表明他们青春年少、才华横溢。

“书生意气,挥斥方遒”表明他们有火一样的革命热情,以天下为己任,敢想敢做。

“指点江山,激扬文字”表明他们关心国家命运并积极参与变革社会的实践。

“粪土当年万户侯”表明他们蔑视权贵、敢于斗争、抱负宏伟、追求高远。

2.结尾三句描写了一幅什么图?有什么深层含意?

中流击水图

结尾三句,实际上是对“谁主沉浮”的巧妙回答。即主宰国家命运的,是以天下为己任、蔑视反动统治者、敢于改造旧世界的革命青年。

内容小结

沁园春 长沙

上片

下片

独立寒秋图

湘江秋景图

峥嵘岁月图

中流击水图

独立寒秋 橘子洲头

远眺

万山红遍

层林尽染

近观

漫江碧透

百舸争流

仰视

俯瞰

鹰击长空

鱼翔浅底

静 景

动 景

(群山)

(江中)

(江中)

(群山)

(天空)

(水底)

书生意气 挥斥方遒

(英姿勃勃 才华横溢)

指点江山 激扬文字

(意气风发 斗志昂扬)

战斗风貌

中流击水(搏击风浪 急流勇进)

浪遏飞舟(不怕艰险 坚持到底)

问——谁主沉浮?

答——同学少年!

英雄气概

景中寓情 情中显志

深入探究

这首词表达了豪迈昂扬的革命情怀。

在诗人笔下,秋虽然给人“寒”的感觉,但却是一派“万类霜天竞自由”的欣欣向荣的景象。面对祖国的大好河山,毛泽东抒发了改天换地的壮志豪情,发出了“问苍茫大地,谁主沉浮”的浩叹,为“寒秋”景象注入了前所未有的情感。

在多数古典诗词中,“秋”总是与“悲”“愁”等情感联系在一起的。如“悲哉秋之为气也”“秋风萧瑟天气凉”“万里悲秋常作客”“秋风秋雨愁煞人”等。

1.在这首写秋景的词中,诗人表达了怎样的思想情怀?这与多数写秋景的古诗有何不同?

这首词的上片,虽然也是写秋,但这秋却是诗人眼中景,打上了诗人鲜明的情感烙印。无论经霜变红的树林,还是湘江中争流的百舸;无论搏击长空的雄鹰,还是水中自由往来的游鱼,经诗人的眼折射出来,给人的感觉不是悲,不是愁,而是“万类霜天竞自由”的热烈,诗人传达给读者的是一种乐观、昂扬向上的情绪。

2.这首词融情入景、情景交融的特点是怎样体现的?试结合上片内容分析。

词的上片,词人自我形象主要是通过几个动词来表现的。一个“独立”,让我们看到了词人高大鲜明的形象。“看”字领起所写的景物,正表现了词人高瞻远瞩,具有洞察一切的深邃政治眼光,在生机盎然、色彩斑斓的大自然面前,词人发出了“万类霜天竞自由”的赞叹,充溢着积极向上的革命精神和对美好前景的无限憧憬。一“怅”一“问”,则表明词人对革命前途的深切关注和对革命事业必胜的信念。至此,一个勇于以天下为己任、具有非凡气魄的革命者的形象便跃然纸上。

3. 《沁园春 长沙》中词人的自我形象是怎样得以表现的?

词的下片,词人的自我形象是通过回忆来展示的。以一“忆”字总起,点明下片都是“忆往昔”的内容。1913年到 1920年,毛泽东在长沙先后组织了新民学会、共产主义小组等革命组织,并领导一批青年同学和湖南人民对封建军阀进行坚决的斗争。词人高度凝练地概括了这一段难忘的岁月,再现了我国无产阶级革命史上第一代革命者的群体形象。这里无一处写词人自己,而词人的身影却又随处可见。“指点江山,激扬文字,粪土当年万户侯”,正表现了词人早年的革命气魄和精神。

词人的自我形象在写景、叙事中得到了极为充分的表现,展示了一代革命家敢于斗争的英雄气概,具有深刻的艺术感染力。

(1)多角度写景。

“万山红遍,层林尽染”是远眺,“漫江碧透,百舸争流”是近观,“鹰击长空”是仰视,“鱼翔浅底”是俯瞰。多角度写景,视野开阔,层次清晰。

(2)动静结合。

在诗人的笔下,山林被染成了红色,秋水澄澈,秋江碧波荡漾,脚下的湘江,在秋天更加清澈晶莹,如碧绿的翡翠,如透明的水晶。这是静景。江面上,千帆竞发,百舸争渡。万里无云的秋空中,雄鹰奋振健羽,自由飞翔。因清澈而透明见底的江里,鱼群摆动鳍尾,任意遨游。这是动景。动静结合,色彩鲜明,为我们描绘出一幅立体的寥廓万里、绚丽多彩、生机勃勃的湘江秋景图。

4.生动的景物描写是本词的一大特点,请分析诗人是从哪些角度、用什么手法描绘湘江秋景的?

(3)巧用对比。

“万山红遍”与“漫江碧透”主要是颜色的对比;“鹰击长空”与“鱼翔浅底”,“指点江山”与“激扬文字”是动作的对比;“同学少年”与“万户侯”是明比;“万类霜天竞自由”与人民的被压迫是暗比。对比手法的运用,使描绘的形象更加鲜明。

(4)运用了极富表现力的词语。

本词语言精当、形象,极富表现力。如“遍”“染”“漫”“透”“争”“击”“翔”“竞”等词语非常传神,从范围、动作、程度等不同方面来渲染秋天的勃勃生机。

观点一:“怅”字原是失意的意思。面对祖国的大好河山,诗人陷入了沉思,虽河山壮美,但革命形势不容乐观。“怅”字表现了诗人的迷茫和惆怅。

观点二:从课本的注释看,“怅”字在本词中不能理解为“失意”,而是表达了诗人由眼前的景物而引发的慷慨激昂的心绪。诗人面对生机勃勃的大千世界,思绪万千,不禁发问:“广阔无垠的大地呀,谁才是主宰你消长兴衰命运的真正主人呢?”这一问道出了诗人的雄心壮志,表现了他的博大胸怀。

观点三:诗人设问时,答案是了然于胸的。那就是:他们这些风华正茂的革命青年,将唤起民众来主宰沉浮。只是由于当时革命形势不甚明朗,所以诗人“怅寥廓”。

5.“怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮?”这几句境界高远。请说说“怅”字寄寓了诗人怎样的思想感情?

①“同学少年”出自杜甫的《秋兴八首》的第三首:“同学少年多不贱,五陵衣马自轻肥。”

意思是当年的同窗好友现在大都过着富贵生活,借此反衬自己的落魄。词人化用于此,却无杜甫的失落感,而是希冀将来大家都能实现理想、抱负。

②“挥斥方遒”出自《庄子?田子方》:“夫至人者,上窥青天,下潜黄泉,挥斥八极,神气不变。”

词人将之改为“挥斥方遒”,既符合韵律,又有新意,形容新时期的青年从思想的束缚中解放处理,具有自由奔放的胸襟。

6.“本词下片多处化用典故却不着痕迹,你知道这些典故的出处吗?

③“粪土当年万户侯”一句是借用飞将军李广的故事。

李广因未能封侯而常自哀自怜,词人及其同学却将功名利禄视为粪土一样下贱的东西。

④“中流击水”化自“中流击楫”。《晋书?祖逖传》:“(祖逖)中流击楫而誓曰:‘祖逖不能清中原而复济者,有如大江!’”

“中流击楫”比喻立志奋发图强,词人用此典故,表达了革新旧社会、复兴民族的远大志向。将“击楫”化为“击水”,这种极具夸张效果的炼词更显词人的豪气。

课堂训练

①

(xié)( )手

(juān)( )刻

(jùn)同“俊”,( )秀

(juàn)( )永

②

(chànɡ)( )寥廓

(chānɡ)为虎作( )

(chánɡ)( )久

③

(liáo)( )若晨星

(miù)荒( )

(móu)未雨绸( )

1.根据拼音填汉字。

携

镌

隽

隽

怅

伥

长

寥

谬

缪

(chóu)( )密

(chóu)( )怅

(zhōu)( )啾(jiū)

④

稠

惆

啁

⑤

(è)( )制

(jié)( )石

(jì)( )子

⑥

(ɡě)( )舰弥津

(kē)南( )一梦

(kē)沉( )

⑦

(zhēnɡ)( )嵘

(zhènɡ)( )友

(zhènɡ)( )亮

(zhēnɡ)( )( )铁骨

(màn)( )谈

(màn)轻歌( )舞

(màn)( )草

(wàn)瓜( )

⑧

遏

碣

偈

舸

柯

疴

峥

诤

铮

铮

铮

漫

曼

蔓

蔓

2.判断下列加线成语使用的对错。

①这部精彩的电视剧播出时,几乎万人空巷人们在家里守着荧屏,街上显得静悄悄的。( )

× 万人空巷:家家户户的人都从巷子里出来(观看或参加某些大的活动等),多用来形容庆祝、欢迎等盛况。此处望文生义。误把“万人空巷”理解成了“街上没人”。

②《时代》评出世界上十大看似“岌岌可危”的建筑……全球闻名的意大利比萨斜塔自然在榜上首当其冲。( )

× 首当其冲:指最先受到攻击或遭遇灾难。当,承受。冲,要冲。此处望文生义。误把“首当其冲”理解成了“排在首位”。

③暴雨如注,满路泥泞,汽车已无法行走,抢险队员们只好安步当车,跋涉一个多小时赶到了大坝。( )

× 安步当车:慢慢地步行,就当作是坐车。此处不合语境。本句描述的抢险形势甚是危急,不会有“安步当车”的闲情逸致。

④这个人给了你什么好处,你替他为虎作伥,干出这么多伤天害理的事情来。( )

× 为虎作伥:比喻做恶人的帮凶,帮助恶人做坏事。伥,伥鬼。与句中“替他”语义重复。

⑤茫茫艺海中,真正有远见卓识的人寥若晨星,他们理当被尊重。( )

√ 寥若晨星:稀少得好像早晨的星星。

⑥中国青少年近视趋于低龄化。专家指出光污染已经成为导致青少年视力下降的最主要因素,并提醒青少年一定要未雨绸缪。( )

× 未雨绸缪:趁着天没下雨,先修缮房屋门窗,比喻事先做好准备。与青少年预防近视的语境不相符合。

⑦“未来免费WiFi 覆盖全球”的消息如同一颗重磅炸弹,在无数网民的心中炸开,免费WiFi 覆盖全球空间是现实,还是美国人的一场南柯一梦呢?( )

× 南柯一梦:泛指一场梦,或比喻一场空欢喜。南柯,指梦境中的南柯郡。与句中的“一场”重复。

1.依次填入下列各句横线处的词语,恰当的一项是( )

⑴这幅图画湖岸汀渚,枯木棘竹,气象萧疏,江天 ,鸳鸯游宿其中,境界静谧清幽。

⑶历时一年打造,一尊骑着骏马、神采飞扬的朱元璋雕像,出现在明孝陵大金门前。这尊雕像“麻子马脸”、奇骨贯顶,但难掩 风发、指点江山的风采。

⑶有专家指出,逐步推广使用清洁的可再生能源,减少使用污染环境的能源,是有效 环境恶化的正确选择。

A. 寥廓 义气 遏制 B.寥廓 意气 遏制

C. 辽阔 意气 遏止 D.辽阔 义气 遏止

课后作业

2.下列各句中,加线的成语使用正确的一项是( )

A. 这部电视剧以毛泽东在湖南第一师范的生活为背景,展现了以毛泽东等为代表的一批青年风华正茂的学习和生活故事。

B. 登上仰慕已久的泰山,同学们眼界大开,他们一会儿俯瞰脚下的云雾松柏,一会儿举目仰望远处的落日归鸟,指点江山,心情澎湃。

C. 在巨大压力下,乔布斯推出一个个令人耳目一新的产品,他凭借实力成为苹果电脑公司的中流砥柱。

D. 近年来,一些正值豆蔻年华的小伙子沉迷在游戏里,荒废了学业,浪费了青春,真让人痛惜不已。

3. 下列各句中,没有语病的一项是( )

A. “十三五”期间,重点从调减玉米产量、增加大豆产量和牛奶质量三个方面,推进农业供给侧结构性改革。

B. 文学作品的魅力在于它剥夺了读者的现实感,赋予读者一种可供体验的情绪内容,使读者付出心甘情愿的代价。

C. 她本科毕业时被保送为硕博连读研究生,并成为学校第一批联合培养生,就读于中国科学院深造,师从我国著名光学专家姜文汉院士。

D. 外国专家表示,中国生态文明建设扎实推进,为经济可持续发展、人与自然和谐发展奠定了基础,也为全球绿色发展和治理树立了典范。

4.按要求填空。

⑴这首词的上片概括湘江蓬勃生机景象的一句是: , 。

⑵这首词上片着重写景,写景的角度多样。远看“万山红遍, ”;近观“漫江碧透, ”;仰视“鹰击长空”;俯瞰“ ”。

⑶旧地重游,毛泽东回忆起往昔的革命岁月,“携来百侣曾游。 ”,那时他和同学们“ ,激扬文字, ”。

⑷这首词的下片巧妙回答“谁主沉浮”问题的句子是:曾记否, , ?

5.仿照下面一首小诗的第一节,续写后面的两节。要求形式相同、语意连贯、意境相合。

听听,秋的歌声,

听听,秋的歌声,

蜜蜂振动翅膀,

“嗡嗡”,

是跟菊花做游戏的话语。

听听,秋的歌声,

听听,秋的歌声,

6.央视《朗读者》第一季第一期的主题词是“遇见”,请仿照下面开场白的主体部分,以“选择”为主题词,写一段话。要求:结构相似,整段字数大体相当,必须有四句引用。

古往今来,有太多太多的文字,在描写着各种各样的遇见。“蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。”这是撩动心弦的遇见;“这位妹妹,我曾经见过的。”这是宝玉和黛玉之间,初见面时欢喜的遇见。“幸会,今晚你好吗?”这是《罗马假日》里,安妮公主糊里糊涂的遇见。“遇到你之前,我没有想过结婚。遇到你之后,我结婚没有想过和别的人。”这是钱钟书和杨绛之间,决定一生的遇见。

答案:

1.B 解析:“寥廓”侧重于空间范围,“辽阔”侧重于平面方向。这里应选“寥廓”。“意气”侧重于表示内在的东西,适用对象多为人的精神状态;“义气”侧重于由于私人关系而甘于承担风险或牺牲自己利益的气概。这里应选“意气”。遏制”的“制”是指制止、控制,而“遏止”的“止”强调使停止,治理环境恶化是个逐步的过程,只能“遏制”。

2.C 解析:C. 中流砥柱:比喻坚强的、能起支柱作用的人或集体。使用正确。A. 风华正茂:风采才华正盛。不能用来形容“学习和生活故事”。B. 指点江山:评论国家大事。此处望文生义。D. 豆蔻年华:指女子十三四岁的年纪。不能用于小伙子。

3.D 解析:A 项,搭配不当。“增加……质量”不搭配,可以在“牛奶”前加“提升”。B 项,定语和状语错位,应把“心甘情愿”放到“付出”前作状语,改为“心甘情愿地付出代价”。C 项,句式杂糅。可以把“就读于中国科学院深造”改为“就读于中国科学院”或“进入中国科学院深造”。

4.(1)万类霜天竞自由 (2)层林尽染 百舸争流 鱼翔浅底 (3)忆往昔峥嵘岁月稠 指点江山 粪土当年万户侯 (4)到中流击水 浪遏飞舟

5.示例:(听听,秋的歌声,)/ 青蛙蹦来蹦去,/“呱呱”,/ 是向荷叶道别的歌韵。//(听听,秋的歌声,)/ 石榴露出笑脸,/“啪啪”,/是对秋姑娘的问候。

解析:内容上,选择秋天的具体景物来写,符合景物特点,且运用拟人手法。形式上,句式要与第一节大体一致。

6.示例:古今中外,有太多太多的选择,令我们肃然起敬。“一个人可以被毁灭,但不可以被打败”,这是《老人与海》中,老人面对鲨鱼一次次来袭的选择。“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜”,这是李白面对仕途挫折的选择。“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”,这是鲁迅弃医从文、文坛一生领呐喊的选择。“面朝大海,春暖花开”,这是海子面对世俗喧嚣的选择。

1.了解词的有关知识和这首词的写作背景。

2.通过分析词中描写的意象和富有表现力的词语,理解词人的思想感情。

3.赏析这首词情景交融的写法,感受毛泽东以天下为己任的博大胸怀和远大志向。

4.背诵并默写全词。

学习目标

沁园春 长沙

高中语文 必修1 第1课

重点

1. 分析主要意象,把握本首词的思想内容和情感。

2.品味词中富有表现力的词语,分析情景交融的表现手法。

重点难点

难点

探究毛泽东笔下秋的特点,感受毛泽东以天下为己任的革命豪情。

高中语文 必修1 第1课

课前预习

一、扫除生字

①沁( )园春 ②橘( )子洲 ③漫( )江

④ 百舸( ) ⑤ 寥廓( ) ⑥携( )来

⑦ 峥嵘( ) ⑧ 岁月稠( )

⑨ 挥斥方遒( ) ⑩ 浪遏( )飞舟

qìn

jú

màn

ɡě

liáo kuò

xié

zhēngróng

chóu

qiú

è

二、阅读思考

1. 深秋时节,诗人独自伫立在橘子洲头,他“看”到了哪些景物?这些景物构成了一幅怎样的秋景图?

2. 诗人想到(忆”起)了什么?

3. 词的上下片各写了什么内容?请简要概括。

毛泽东(1893—1976),字润之,湖南湘潭韶山冲人,伟大的马克思列宁主义者。中国无产阶级革命家、政治家、军事家、文学家和书法家,中国共产党、中国人民解放军、中华人民共和国的主要缔造者和领袖,同时也是一位伟大的诗人。

他创作的许多诗词,气势雄浑,意境阔大,描绘出中国革命的壮丽图画,表现了一个伟大革命家的豪情。

主要作品

《七律 长征》《 七律 人民解放军占领南京》《 沁园春 雪》《 沁园春 长沙》《 卜算子 咏梅》《 念奴娇 昆仑》等。

作者简介

写作背景

时代背景

这首词写于1925 年。当时中国革命运动正蓬勃发展。五卅运动和省港大罢工相继爆发。湖南、广东等地农民运动形势日益高涨,毛泽东直接领导了湖南的农民运动。同时,第一次国共合作的统一战线已经确立,国民革命政府已经在广州正式成立。

写作背景

1925 年10 月,毛泽东从韶山前往广州主持农民运动讲习所,在长沙停留期间,重游橘子洲,面对如画的秋景,回忆在长沙的求学生活和过去的战斗岁月,不禁心潮澎湃,感慨无限,写下了这首气势磅礴的词。

词的知识

词的起源与发展

词是隋唐时兴起的一种可配合音乐歌唱、句式长短不齐的诗体。到了宋代,经过长期的不断发展,进入了全盛时期。词起初称为“曲子”“杂曲子”“曲子词”,后来也称为“乐府”“长短句”“诗余”等。

词 牌

每首词都有一个曲调名称,叫“词牌”,如“沁园春”“菩萨蛮”“念奴娇”等。词牌规定着这首词的字数、句数和平仄声韵。词牌原是曲谱的名称,乐曲失传后,就成了词的形式和格律的标志。词牌和词的内容并无必然联系。有的词在词牌的下面另立标题或小序,表明作品的主题或作者的写作缘由。

知识卡片

词的风格

词从风格上分婉约派和豪放派。婉约派代表词人有柳永、秦观、周邦彦、晏殊、李清照等。豪放派代表词人有苏轼、辛弃疾等。

词的分类

词从结构上看多数是分段的,只有一段的叫单调,两段的叫双调,三段、四段的叫三叠、四叠。一段在音乐上叫一片或一阕。词以两段者居多,上、下两段分别称“上片(阕)”和“下片(阕)”。词按字数多少分为小令(58 字以内)、中调(59 ~ 90 字)和长调(91 字以上)。

课文探究

1.开头三句有何作用?

一、赏析上片

⑴点明了时间——寒秋。

⑵点明了地点——橘子洲头。

⑶点名了环境——秋高气爽。

⑷为全诗的抒情奠定了大气磅礴、豪情奔放的感情基调。

2. “看”字领起的七句,哪些词富有表现力?

“万”字描摹出层峦叠嶂之态。

“遍”字写出万山红得彻底之景。

“漫”字写出江水满溢之状。

“争”字活现出千帆竞发的热闹场面。

“击”字表现出雄鹰矫健飞翔的雄姿。

“翔”字描绘出游鱼轻快自由的情态。

3. 上片写到了哪些景物?词人从哪些角度,描绘出一幅什么景物图?

山

林

江

舸

鹰

鱼

万

层

漫

百

争流

红遍

击长空

碧透

尽染

翔浅底

这几句从远眺、近观、仰视、俯瞰等角度,分别描写了群山、湘江、雄鹰、游鱼,红绿相衬、动静结合、远近相间,构成了一幅色彩绚丽、生机勃勃的湘江秋景图。

层林尽染

鹰击长空

鱼翔浅底

百舸争流

4.面对如此景象,诗人想到了什么问题?在文中找出。反映了诗人什么情感?

广阔无垠的大地啊,谁才是主宰你消长兴衰命运的主人呢?

——想到了祖国的命运与革命的未来。提出了谁是大地的主宰的问题:革命领导权的问题。

——这表明了词人对国家命运的关切和以天下为己任的博大胸怀和凌云壮志。

二、赏析下片

1.“恰”字领起的七句,描绘了一幅什么图?塑造了“同学少年”怎样的群体形象?

峥嵘岁月图

“同学少年”是一群有雄心、有才华、有担当、有胆识的革命青年。

“恰同学少年,风华正茂”表明他们青春年少、才华横溢。

“书生意气,挥斥方遒”表明他们有火一样的革命热情,以天下为己任,敢想敢做。

“指点江山,激扬文字”表明他们关心国家命运并积极参与变革社会的实践。

“粪土当年万户侯”表明他们蔑视权贵、敢于斗争、抱负宏伟、追求高远。

2.结尾三句描写了一幅什么图?有什么深层含意?

中流击水图

结尾三句,实际上是对“谁主沉浮”的巧妙回答。即主宰国家命运的,是以天下为己任、蔑视反动统治者、敢于改造旧世界的革命青年。

内容小结

沁园春 长沙

上片

下片

独立寒秋图

湘江秋景图

峥嵘岁月图

中流击水图

独立寒秋 橘子洲头

远眺

万山红遍

层林尽染

近观

漫江碧透

百舸争流

仰视

俯瞰

鹰击长空

鱼翔浅底

静 景

动 景

(群山)

(江中)

(江中)

(群山)

(天空)

(水底)

书生意气 挥斥方遒

(英姿勃勃 才华横溢)

指点江山 激扬文字

(意气风发 斗志昂扬)

战斗风貌

中流击水(搏击风浪 急流勇进)

浪遏飞舟(不怕艰险 坚持到底)

问——谁主沉浮?

答——同学少年!

英雄气概

景中寓情 情中显志

深入探究

这首词表达了豪迈昂扬的革命情怀。

在诗人笔下,秋虽然给人“寒”的感觉,但却是一派“万类霜天竞自由”的欣欣向荣的景象。面对祖国的大好河山,毛泽东抒发了改天换地的壮志豪情,发出了“问苍茫大地,谁主沉浮”的浩叹,为“寒秋”景象注入了前所未有的情感。

在多数古典诗词中,“秋”总是与“悲”“愁”等情感联系在一起的。如“悲哉秋之为气也”“秋风萧瑟天气凉”“万里悲秋常作客”“秋风秋雨愁煞人”等。

1.在这首写秋景的词中,诗人表达了怎样的思想情怀?这与多数写秋景的古诗有何不同?

这首词的上片,虽然也是写秋,但这秋却是诗人眼中景,打上了诗人鲜明的情感烙印。无论经霜变红的树林,还是湘江中争流的百舸;无论搏击长空的雄鹰,还是水中自由往来的游鱼,经诗人的眼折射出来,给人的感觉不是悲,不是愁,而是“万类霜天竞自由”的热烈,诗人传达给读者的是一种乐观、昂扬向上的情绪。

2.这首词融情入景、情景交融的特点是怎样体现的?试结合上片内容分析。

词的上片,词人自我形象主要是通过几个动词来表现的。一个“独立”,让我们看到了词人高大鲜明的形象。“看”字领起所写的景物,正表现了词人高瞻远瞩,具有洞察一切的深邃政治眼光,在生机盎然、色彩斑斓的大自然面前,词人发出了“万类霜天竞自由”的赞叹,充溢着积极向上的革命精神和对美好前景的无限憧憬。一“怅”一“问”,则表明词人对革命前途的深切关注和对革命事业必胜的信念。至此,一个勇于以天下为己任、具有非凡气魄的革命者的形象便跃然纸上。

3. 《沁园春 长沙》中词人的自我形象是怎样得以表现的?

词的下片,词人的自我形象是通过回忆来展示的。以一“忆”字总起,点明下片都是“忆往昔”的内容。1913年到 1920年,毛泽东在长沙先后组织了新民学会、共产主义小组等革命组织,并领导一批青年同学和湖南人民对封建军阀进行坚决的斗争。词人高度凝练地概括了这一段难忘的岁月,再现了我国无产阶级革命史上第一代革命者的群体形象。这里无一处写词人自己,而词人的身影却又随处可见。“指点江山,激扬文字,粪土当年万户侯”,正表现了词人早年的革命气魄和精神。

词人的自我形象在写景、叙事中得到了极为充分的表现,展示了一代革命家敢于斗争的英雄气概,具有深刻的艺术感染力。

(1)多角度写景。

“万山红遍,层林尽染”是远眺,“漫江碧透,百舸争流”是近观,“鹰击长空”是仰视,“鱼翔浅底”是俯瞰。多角度写景,视野开阔,层次清晰。

(2)动静结合。

在诗人的笔下,山林被染成了红色,秋水澄澈,秋江碧波荡漾,脚下的湘江,在秋天更加清澈晶莹,如碧绿的翡翠,如透明的水晶。这是静景。江面上,千帆竞发,百舸争渡。万里无云的秋空中,雄鹰奋振健羽,自由飞翔。因清澈而透明见底的江里,鱼群摆动鳍尾,任意遨游。这是动景。动静结合,色彩鲜明,为我们描绘出一幅立体的寥廓万里、绚丽多彩、生机勃勃的湘江秋景图。

4.生动的景物描写是本词的一大特点,请分析诗人是从哪些角度、用什么手法描绘湘江秋景的?

(3)巧用对比。

“万山红遍”与“漫江碧透”主要是颜色的对比;“鹰击长空”与“鱼翔浅底”,“指点江山”与“激扬文字”是动作的对比;“同学少年”与“万户侯”是明比;“万类霜天竞自由”与人民的被压迫是暗比。对比手法的运用,使描绘的形象更加鲜明。

(4)运用了极富表现力的词语。

本词语言精当、形象,极富表现力。如“遍”“染”“漫”“透”“争”“击”“翔”“竞”等词语非常传神,从范围、动作、程度等不同方面来渲染秋天的勃勃生机。

观点一:“怅”字原是失意的意思。面对祖国的大好河山,诗人陷入了沉思,虽河山壮美,但革命形势不容乐观。“怅”字表现了诗人的迷茫和惆怅。

观点二:从课本的注释看,“怅”字在本词中不能理解为“失意”,而是表达了诗人由眼前的景物而引发的慷慨激昂的心绪。诗人面对生机勃勃的大千世界,思绪万千,不禁发问:“广阔无垠的大地呀,谁才是主宰你消长兴衰命运的真正主人呢?”这一问道出了诗人的雄心壮志,表现了他的博大胸怀。

观点三:诗人设问时,答案是了然于胸的。那就是:他们这些风华正茂的革命青年,将唤起民众来主宰沉浮。只是由于当时革命形势不甚明朗,所以诗人“怅寥廓”。

5.“怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮?”这几句境界高远。请说说“怅”字寄寓了诗人怎样的思想感情?

①“同学少年”出自杜甫的《秋兴八首》的第三首:“同学少年多不贱,五陵衣马自轻肥。”

意思是当年的同窗好友现在大都过着富贵生活,借此反衬自己的落魄。词人化用于此,却无杜甫的失落感,而是希冀将来大家都能实现理想、抱负。

②“挥斥方遒”出自《庄子?田子方》:“夫至人者,上窥青天,下潜黄泉,挥斥八极,神气不变。”

词人将之改为“挥斥方遒”,既符合韵律,又有新意,形容新时期的青年从思想的束缚中解放处理,具有自由奔放的胸襟。

6.“本词下片多处化用典故却不着痕迹,你知道这些典故的出处吗?

③“粪土当年万户侯”一句是借用飞将军李广的故事。

李广因未能封侯而常自哀自怜,词人及其同学却将功名利禄视为粪土一样下贱的东西。

④“中流击水”化自“中流击楫”。《晋书?祖逖传》:“(祖逖)中流击楫而誓曰:‘祖逖不能清中原而复济者,有如大江!’”

“中流击楫”比喻立志奋发图强,词人用此典故,表达了革新旧社会、复兴民族的远大志向。将“击楫”化为“击水”,这种极具夸张效果的炼词更显词人的豪气。

课堂训练

①

(xié)( )手

(juān)( )刻

(jùn)同“俊”,( )秀

(juàn)( )永

②

(chànɡ)( )寥廓

(chānɡ)为虎作( )

(chánɡ)( )久

③

(liáo)( )若晨星

(miù)荒( )

(móu)未雨绸( )

1.根据拼音填汉字。

携

镌

隽

隽

怅

伥

长

寥

谬

缪

(chóu)( )密

(chóu)( )怅

(zhōu)( )啾(jiū)

④

稠

惆

啁

⑤

(è)( )制

(jié)( )石

(jì)( )子

⑥

(ɡě)( )舰弥津

(kē)南( )一梦

(kē)沉( )

⑦

(zhēnɡ)( )嵘

(zhènɡ)( )友

(zhènɡ)( )亮

(zhēnɡ)( )( )铁骨

(màn)( )谈

(màn)轻歌( )舞

(màn)( )草

(wàn)瓜( )

⑧

遏

碣

偈

舸

柯

疴

峥

诤

铮

铮

铮

漫

曼

蔓

蔓

2.判断下列加线成语使用的对错。

①这部精彩的电视剧播出时,几乎万人空巷人们在家里守着荧屏,街上显得静悄悄的。( )

× 万人空巷:家家户户的人都从巷子里出来(观看或参加某些大的活动等),多用来形容庆祝、欢迎等盛况。此处望文生义。误把“万人空巷”理解成了“街上没人”。

②《时代》评出世界上十大看似“岌岌可危”的建筑……全球闻名的意大利比萨斜塔自然在榜上首当其冲。( )

× 首当其冲:指最先受到攻击或遭遇灾难。当,承受。冲,要冲。此处望文生义。误把“首当其冲”理解成了“排在首位”。

③暴雨如注,满路泥泞,汽车已无法行走,抢险队员们只好安步当车,跋涉一个多小时赶到了大坝。( )

× 安步当车:慢慢地步行,就当作是坐车。此处不合语境。本句描述的抢险形势甚是危急,不会有“安步当车”的闲情逸致。

④这个人给了你什么好处,你替他为虎作伥,干出这么多伤天害理的事情来。( )

× 为虎作伥:比喻做恶人的帮凶,帮助恶人做坏事。伥,伥鬼。与句中“替他”语义重复。

⑤茫茫艺海中,真正有远见卓识的人寥若晨星,他们理当被尊重。( )

√ 寥若晨星:稀少得好像早晨的星星。

⑥中国青少年近视趋于低龄化。专家指出光污染已经成为导致青少年视力下降的最主要因素,并提醒青少年一定要未雨绸缪。( )

× 未雨绸缪:趁着天没下雨,先修缮房屋门窗,比喻事先做好准备。与青少年预防近视的语境不相符合。

⑦“未来免费WiFi 覆盖全球”的消息如同一颗重磅炸弹,在无数网民的心中炸开,免费WiFi 覆盖全球空间是现实,还是美国人的一场南柯一梦呢?( )

× 南柯一梦:泛指一场梦,或比喻一场空欢喜。南柯,指梦境中的南柯郡。与句中的“一场”重复。

1.依次填入下列各句横线处的词语,恰当的一项是( )

⑴这幅图画湖岸汀渚,枯木棘竹,气象萧疏,江天 ,鸳鸯游宿其中,境界静谧清幽。

⑶历时一年打造,一尊骑着骏马、神采飞扬的朱元璋雕像,出现在明孝陵大金门前。这尊雕像“麻子马脸”、奇骨贯顶,但难掩 风发、指点江山的风采。

⑶有专家指出,逐步推广使用清洁的可再生能源,减少使用污染环境的能源,是有效 环境恶化的正确选择。

A. 寥廓 义气 遏制 B.寥廓 意气 遏制

C. 辽阔 意气 遏止 D.辽阔 义气 遏止

课后作业

2.下列各句中,加线的成语使用正确的一项是( )

A. 这部电视剧以毛泽东在湖南第一师范的生活为背景,展现了以毛泽东等为代表的一批青年风华正茂的学习和生活故事。

B. 登上仰慕已久的泰山,同学们眼界大开,他们一会儿俯瞰脚下的云雾松柏,一会儿举目仰望远处的落日归鸟,指点江山,心情澎湃。

C. 在巨大压力下,乔布斯推出一个个令人耳目一新的产品,他凭借实力成为苹果电脑公司的中流砥柱。

D. 近年来,一些正值豆蔻年华的小伙子沉迷在游戏里,荒废了学业,浪费了青春,真让人痛惜不已。

3. 下列各句中,没有语病的一项是( )

A. “十三五”期间,重点从调减玉米产量、增加大豆产量和牛奶质量三个方面,推进农业供给侧结构性改革。

B. 文学作品的魅力在于它剥夺了读者的现实感,赋予读者一种可供体验的情绪内容,使读者付出心甘情愿的代价。

C. 她本科毕业时被保送为硕博连读研究生,并成为学校第一批联合培养生,就读于中国科学院深造,师从我国著名光学专家姜文汉院士。

D. 外国专家表示,中国生态文明建设扎实推进,为经济可持续发展、人与自然和谐发展奠定了基础,也为全球绿色发展和治理树立了典范。

4.按要求填空。

⑴这首词的上片概括湘江蓬勃生机景象的一句是: , 。

⑵这首词上片着重写景,写景的角度多样。远看“万山红遍, ”;近观“漫江碧透, ”;仰视“鹰击长空”;俯瞰“ ”。

⑶旧地重游,毛泽东回忆起往昔的革命岁月,“携来百侣曾游。 ”,那时他和同学们“ ,激扬文字, ”。

⑷这首词的下片巧妙回答“谁主沉浮”问题的句子是:曾记否, , ?

5.仿照下面一首小诗的第一节,续写后面的两节。要求形式相同、语意连贯、意境相合。

听听,秋的歌声,

听听,秋的歌声,

蜜蜂振动翅膀,

“嗡嗡”,

是跟菊花做游戏的话语。

听听,秋的歌声,

听听,秋的歌声,

6.央视《朗读者》第一季第一期的主题词是“遇见”,请仿照下面开场白的主体部分,以“选择”为主题词,写一段话。要求:结构相似,整段字数大体相当,必须有四句引用。

古往今来,有太多太多的文字,在描写着各种各样的遇见。“蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。”这是撩动心弦的遇见;“这位妹妹,我曾经见过的。”这是宝玉和黛玉之间,初见面时欢喜的遇见。“幸会,今晚你好吗?”这是《罗马假日》里,安妮公主糊里糊涂的遇见。“遇到你之前,我没有想过结婚。遇到你之后,我结婚没有想过和别的人。”这是钱钟书和杨绛之间,决定一生的遇见。

答案:

1.B 解析:“寥廓”侧重于空间范围,“辽阔”侧重于平面方向。这里应选“寥廓”。“意气”侧重于表示内在的东西,适用对象多为人的精神状态;“义气”侧重于由于私人关系而甘于承担风险或牺牲自己利益的气概。这里应选“意气”。遏制”的“制”是指制止、控制,而“遏止”的“止”强调使停止,治理环境恶化是个逐步的过程,只能“遏制”。

2.C 解析:C. 中流砥柱:比喻坚强的、能起支柱作用的人或集体。使用正确。A. 风华正茂:风采才华正盛。不能用来形容“学习和生活故事”。B. 指点江山:评论国家大事。此处望文生义。D. 豆蔻年华:指女子十三四岁的年纪。不能用于小伙子。

3.D 解析:A 项,搭配不当。“增加……质量”不搭配,可以在“牛奶”前加“提升”。B 项,定语和状语错位,应把“心甘情愿”放到“付出”前作状语,改为“心甘情愿地付出代价”。C 项,句式杂糅。可以把“就读于中国科学院深造”改为“就读于中国科学院”或“进入中国科学院深造”。

4.(1)万类霜天竞自由 (2)层林尽染 百舸争流 鱼翔浅底 (3)忆往昔峥嵘岁月稠 指点江山 粪土当年万户侯 (4)到中流击水 浪遏飞舟

5.示例:(听听,秋的歌声,)/ 青蛙蹦来蹦去,/“呱呱”,/ 是向荷叶道别的歌韵。//(听听,秋的歌声,)/ 石榴露出笑脸,/“啪啪”,/是对秋姑娘的问候。

解析:内容上,选择秋天的具体景物来写,符合景物特点,且运用拟人手法。形式上,句式要与第一节大体一致。

6.示例:古今中外,有太多太多的选择,令我们肃然起敬。“一个人可以被毁灭,但不可以被打败”,这是《老人与海》中,老人面对鲨鱼一次次来袭的选择。“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜”,这是李白面对仕途挫折的选择。“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”,这是鲁迅弃医从文、文坛一生领呐喊的选择。“面朝大海,春暖花开”,这是海子面对世俗喧嚣的选择。