部编版八年级下册语文第六单元基础过关测试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 部编版八年级下册语文第六单元基础过关测试卷(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 81.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-05-08 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

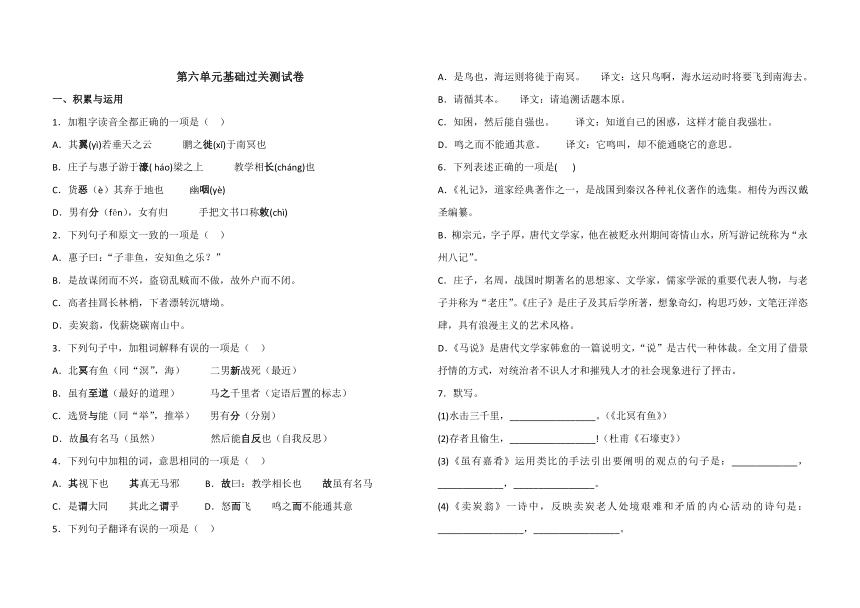

第六单元基础过关测试卷

一、积累与运用

1.加粗字读音全都正确的一项是( )

A.其翼(yì)若垂天之云 鹏之徙(xǐ)于南冥也

B.庄子与惠子游于濠( háo)梁之上 教学相长(cháng)也

C.货恶(è)其弃于地也 幽咽(yè)

D.男有分(fēn),女有归 手把文书口称敕(chì)

2.下列句子和原文一致的一项是( )

A.惠子曰:“子非鱼,安知鱼之乐?”

B.是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不做,故外户而不闭。

C.高者挂罥长林梢,下者漂转沉塘坳。

D.卖炭翁,伐薪烧碳南山中。

3.下列句子中,加粗词解释有误的一项是( )

A.北冥有鱼(同“溟”,海) 二男新战死(最近)

B.虽有至道(最好的道理) 马之千里者(定语后置的标志)

C.选贤与能(同“举”,推举) 男有分(分别)

D.故虽有名马(虽然) 然后能自反也(自我反思)

4.下列句中加粗的词,意思相同的一项是( )

A.其视下也 其真无马邪 B.故曰:教学相长也 故虽有名马

C.是谓大同 其此之谓乎 D.怒而飞 鸣之而不能通其意

5.下列句子翻译有误的一项是( )

A.是鸟也,海运则将徙于南冥。 译文:这只鸟啊,海水运动时将要飞到南海去。

B.请循其本。 译文:请追溯话题本原。

C.知困,然后能自强也。 译文:知道自己的困惑,这样才能自我强壮。

D.鸣之而不能通其意。 译文:它鸣叫,却不能通晓它的意思。

6.下列表述正确的一项是( )

A.《礼记》,道家经典著作之一,是战国到秦汉各种礼仪著作的选集。相传为西汉戴圣编纂。

B.柳宗元,字子厚,唐代文学家,他在被贬永州期间寄情山水,所写游记统称为“永州八记”。

C.庄子,名周,战国时期著名的思想家、文学家,儒家学派的重要代表人物,与老子并称为“老庄”。《庄子》是庄子及其后学所著,想象奇幻,构思巧妙,文笔汪洋恣肆,具有浪漫主义的艺术风格。

D.《马说》是唐代文学家韩愈的一篇说明文,“说”是古代一种体裁。全文用了借景抒情的方式,对统治者不识人才和摧残人才的社会现象进行了抨击。

7.默写。

(1)水击三千里,_________________。(《北冥有鱼》)

(2)存者且偷生,_________________!(杜甫《石壕吏》)

(3)《虽有嘉肴》运用类比的手法引出要阐明的观点的句子是:_____________,_____________,________________。

(4)《卖炭翁》一诗中,反映卖炭老人处境艰难和矛盾的内心活动的诗句是:_________________,_________________。

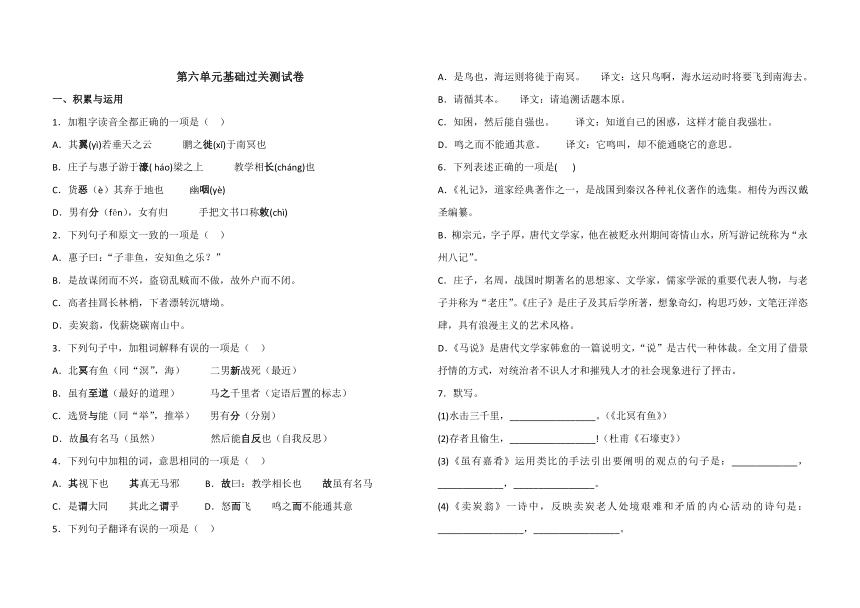

8.班级开展了“以‘和’为贵”的语文综合性学习活动,请你参加。

(1)同学们搜集了关于“和”字的材料,请与他们一起解读。

材料一 和,相应也。从口,禾声。

——《说文解字》

材料二 “和”是个通俗字体,本来应是清末名人翁同龢的那个“龢”字。这个字极妙:左边是一间屋子,里面悬有三个编钟——古来“三”即代表多也,所以那是一组编钟“象形”而不是“三张嘴”,因为下面是一个排箫:这分明表示是音乐合奏——合奏第一原则就是“和”音,此古圣人之妙思也。

——周汝昌《和谐之思》

①根据以上材料可推测“和”字的本义是:__________________________________。

②根据以上材料和小篆的“和”字,你了解了汉字的构造方法是:_______________________。

(2)同学们制作了以“和平”为主题的手抄报,摘录了以下一则新闻。

人民网北京2014年12月13日电 12月13日上午南京大屠杀死难者国家公祭仪式在侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆举行,习近平出席仪式并发表重要讲话。

习近平强调,自古以来,和平就是人类最持久的夙愿。和平像阳光一样温暖,像雨露一样滋润,有了阳光雨露,万物才能茁壮成长。有了和平稳定,人类才能更好地实现自己的梦想。历史告诉我们,和平是需要争取的,和平是需要维护的。只有人人都珍惜和平、维护和平,只有人人都记取战争的惨痛教训,和平才是有希望的。

请为这则新闻拟标题,不超过22个字。

答:___________________________________________________________________

二、阅读理解

(一)(2019江苏连云港中考,7-8)阅读下面一首诗歌,回答问题。

重登云台山

[清]陶澍①

又踏金牛顶②上行,海风飞舄③上蓬瀛。

蛟龙瀑外晴犹挂,鸡犬云中夜有声。

为访仙人④寻旧榻,喜偕词客证初盟。

长松迓⑤路三年别,却笑公髯雪已盈。

[注]①陶澍,清朝道光年间官至两江总督,兼管盐政。数次亲临海州督办海运,整理淮北盐务。②金牛项:在云台山前顶(清风顶)之后,俗称后顶。顶有金牛洞,又名二仙洞,相传有金、牛二师修道于此。③飞舄(xì):会飞的仙鞋。④仙人:指三元宫山僧。⑤迓(yà):迎接。

9.这首七言律诗的颔联描写了怎样的画面?

答:____________________________________________________________________

10.全诗抒发了诗人怎样的情感?请简要分析。

答:__________________________________________________________________

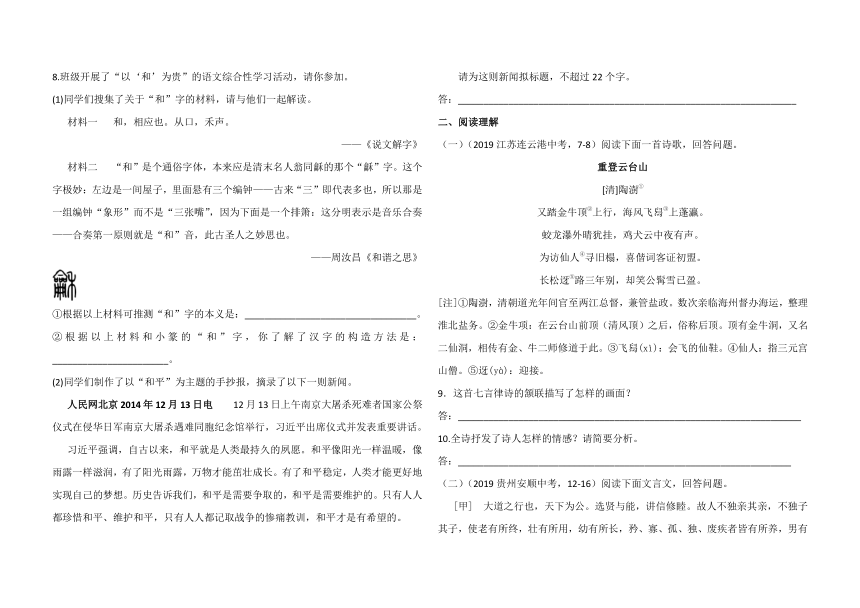

(二)(2019贵州安顺中考,12-16)阅读下面文言文,回答问题。

[甲] 大道之行也,天下为公。选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养,男有分,女有归。货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭。是谓大同。

(《大道之行也》)

[乙] 晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。渔人甚异之,复前行,欲穷其林。

林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。

见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”

既出,得其船,便扶向路,处处志之。及郡下,诣太守,说如此。太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。

南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。未果,寻病终。后遂无问津者。

(《桃花源记》)

11.解释下列句中加粗的词。

(1)选贤与能( ) (2)不独子其子( )

(3)屋舍俨然( ) (4)寻病终( )

12.翻译下面的句子。

(1)货恶其弃于地也,不必藏于己。

译文:_____________________________________________________________________

(2)乃不知有汉,无论魏晋。

译文:__________________________________________________________________

13.[甲]文构想的大同社会理想包含哪些方面?请用自己的话简要概述。

答:__________________________________________________________________

14.渔人“一一为具言所闻”,桃源人听了之后为什么“皆叹惋”?

答:__________________________________________________________________

15.[乙]文的“世外桃源”与[甲]文的“大同”社会有什么关联之处?两文各自侧重于哪种表达方式?

答:__________________________________________________________________

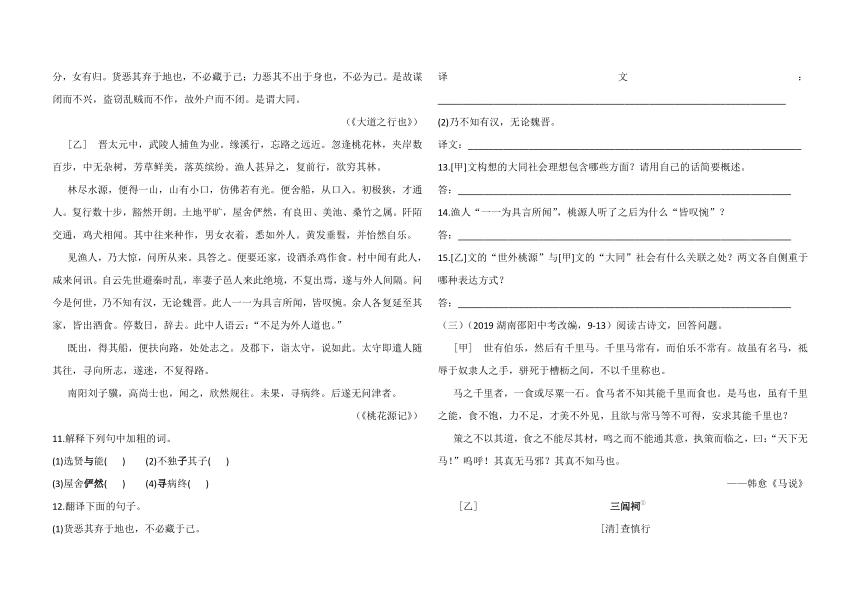

(三)(2019湖南邵阳中考改编,9-13)阅读古诗文,回答问题。

[甲] 世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故虽有名马,祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

马之千里者,一食或尽粟一石。食马者不知其能千里而食也。是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”呜呼!其真无马邪?其真不知马也。

——韩愈《马说》

[乙] 三闾祠①

[清]查慎行

平江远山极目回,古祠漠漠②背城开。

莫嫌举世无知己,未有庸人不忌才。

放逐肯消亡国恨?岁时③犹动楚人哀。

湘兰沅芷年年绿,想见吟魂自往来。

[注]①三闾(lǘ)祠:位于湖南汨罗。②漠漠:这里形容荒凉寂寞。③岁时:节令。

16.解释下列加粗词的意思。

(1)骈死于槽枥之间( ) (2)是马也( )

(3)鸣之而不能通其意( ) (4)湘兰沅芷年年绿( )

17.翻译句子。

(1)且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

译文:_____________________________________________________________

(2)放逐肯消亡国恨?岁时犹动楚人哀。

译文:____________________________________________________________

18.用“/”划分朗读节奏。(各划1处)

(1)食 马 者 不 知 其 能 千 里 而 食 也。

(2)平 江 远 山 极 目 回。

19.下列各句中,与例句句式相同的一项是( )

例句:马之千里者,一食或尽粟一石。

A.问所从来,具答之。 B.南冥者,天池也。

C.吾长见笑于大方之家。D.孔子云:“何陋之有?”

20.“莫嫌举世无知己,未有庸人不忌才”这两句是化用屈原《离骚》中的“国无人莫我知兮,又何怀乎故都”,请结合乙文,赏析这两句诗的表达效果。

答:_________________________________________________________________

三、写作

21.(2019江西中考,22)钥匙,可以是开锁或上锁的工具;钥匙,也可以是解决问题的方法、门径;钥匙,还可以是……看似平常的钥匙,有时却意义重大。

请以“钥匙”为题,写一篇作文。

要求:(1)文体不限(诗歌除外);(2)不少于600字;(3)文中不得出现真实的人名、校名、地名。

第六单元基础过关测试卷

1.A B.长zhǎng。C.恶wù。D.分fèn。

2.A B.做→作。C.漂→飘。D.碳→炭。

3.C 分:职分,职守。

4.B A.代词,代大鹏/表示加强诘问语气。B.所以。C.叫作,称作/说。D.表修饰/表转折,相当于“却”。

5.C 正确译文:知道自己的困惑,这样才能自我勉励。

6.B A.《礼记》是儒家经典著作之一。C.庄子,道家学派的重要代表人物。D.《马说》是一篇议论文,没有使用借景抒情的方式。

7.答案:(1)抟扶摇而上者九万里 (2)死者长已矣 (3)虽有嘉肴 弗食 不知其旨也 (4)可怜身上衣正单 心忧炭贱愿天寒

解析:“抟”“已”“嘉”“炭”等字,书写时要注意。

8.答案:(1)①相呼应 ②通过发音、意义和形状来构造

(2)习近平主席在国家公祭仪式上发表和平演讲

解析:(1)材料一是讲“和”字的意义和字形构造;材料二是讲篆书写法的“和”字的“形”与“义”。①由材料一可知,“和”字的本义是:相呼应。②结合材料一、材料二和小篆的“和”字可知,汉字往往是依据“音、形、义”来构造的。

(2)拟写新闻标题即概括新闻的内容,要仔细读懂材料,采用“什么人+什么事+结果怎样”的格式,结合新闻材料的导语和主体进行概括作答。概括的语言要简洁,表达的意思要明确,注意字数的限制。

9.答案:描写云台山景色的优美。白日,晴天飞瀑,水花外溅,如同蛟龙飞挂;夜晚,云中传声,鸡鸣犬吠,打破夜的寂静。

解析:本题考查感知古诗的意境画面的能力。从颔联的两句所描写的画面看,是写云台山的景色的。上句是从视觉的角度写景的,从“晴犹挂”看出,上句写的是白天,且是晴天;“瀑”是看到的景物,根据“犹(像)”可知,“蛟龙”是用来比喻瀑布的形态的。下句重点从听觉的角度描景,“鸡犬”“有声”描写的是鸡鸣狗叫的情形,描述时,注意时间是“夜”,环境为“云中”。

10.答案:①对云台山的喜爱、赞美之情:诗人再登云台山,所见之景,景色优美,宛如仙境。②初盟得以践行(友人重逢)的欣喜之情:诗人来到三元宫寻访山僧,以践前约。③时光易逝催人老的感慨:别后三年,云台山上长松依旧,自己却已胡须一片雪白。(答出两点即可)

解析:本题考查感悟诗人思想感情的能力。从首联和颔联看出诗人对云台山景色的无比喜爱之情;从颈联看出诗人与朋友重逢时的欣喜之情;从尾联中的“三年”“公髯雪已盈”看出诗人感叹岁月易逝的情感。

11.答案:(1)同“举”,推举 (2)以……为子 (3)整齐的样子 (4)随即,不久

解析:注意通假字、词类活用、古今异义词。(1)“与”是通假字,同“举”,推举。(2)第一个“子”属于词类活用,名词用作动词。(4)“寻”古今义不同,在这里是“不久”的意思。

12.答案:(1)对于财货,人们憎恨把它扔在地上的行为,却不一定要自己私藏。

(2)竟然不知道有汉朝,更不必说魏朝和晋朝了。

解析:(1)“恶”翻译为“憎恨”。(2)“无论”古今意义不同,在这里译为“不要说,更不必说”。

13.答案:①人人都能受到社会的关爱;②人人都能安居乐业;③人人都珍惜劳动成果,却无自私自利之心。

解析:本题考查对文章内容的理解能力。文中所提到“大同”可以理解为儒家的理想社会或是人类社会的最高阶段,是当时人们头脑中的理想境界,寄托着人们对未来生活的美好向往。本文从三个方面来说明“大同”社会的基本特征:人人都能受到全社会的关爱;人人都能安居乐业;人人都珍惜劳动成果,却毫无自私自利之心。总结归纳即可。

14.答案:桃源外的世界依旧如此动乱、黑暗;桃源外的人不能过上和平安定的生活。

解析:本题考查对内容的理解和把握能力。桃花源内和桃花源外的人们过着不同的生活,桃源内人们安居乐业,生活得无忧无虑,这与外界的生活有着巨大的差别,所以听到桃花源外人们生活痛苦、动荡而感到叹息。

15.答案:两文反映的都是古人对理想(大同)社会的向往与追求,[乙]文“世外桃源”的境界是根据[甲]文“大同”社会的体制构想出来的(或:“世外桃源”是对“大同”社会生活风貌的艺术再现)。[甲]文侧重于议论,[乙]文侧重于记叙(或描写)。

解析:本题考查对文章的综合分析能力。[甲]文通过议论表达了自己对大同社会的追求,[乙]文则通过记叙虚构的世外桃源表达自己对大同社会的追求。

16.答案:(1)骈,本义为两马并驾,引申为并列 (2)指示代词,这 (3)通晓 (4)变绿

解析:本题考查文言词语。(1)“骈”篆文=(马)(并,相连),由此可知其本义为两马并驾,这里引申为并列;(2)“是”在这里应为“指示代词,这”;(3)“通”在这里解释为“通晓,明白”;(4)“绿”在这里属于词类活用,名词用作动词,意思是“变绿”。

17.答案:(1)想要和普通的马一样尚且做不到,怎么能够要求它(日行)千里呢?(2)屈原被放逐也不能消除他亡国的愤恨,每年到这时,他的死都会引起楚人的伤心。

解析:(1)要特别注意“且”“等”“安”等词语的含义及反问的句式。(2)注意“肯”“恨”“哀”等词语的含义,翻译要通顺。

18.答案:(1)食马者/不知其能千里而食也。(2)平江远山/极目回。

解析:要正确划分朗读节奏,首先要准确理解文句的意思,把握住其内在的逻辑意义,然后根据文句的意义来划分。(1)喂马的人不知道它能(日行)千里而(像普通的马一样)来喂养它。划分一处,应该在主语的后面划开,即“食马者”。(2)五言古诗句一般为××/×××;七言古诗句,一般为××/××/×××或者××××/×××形式,“平江远山极目回”属于七言,题目要求划一处,因此为“平江远山/极目回”。

19.B例句“马之千里者,一食或尽粟一石”属于判断句。A.省略句。B.判断句。C.被动句。D.倒装句。

20.答案:这两句诗化用典故,一方面回忆了当年屈原不被人理解的苦闷,另一方面以屈子自喻,暗指自己当世的遭遇,言有尽而意无穷。

解析:本题考查语句赏析。赏析语句表达效果一般从修辞手法、写作方法的角度思考,根据题目中的提示和诗句内容来看,采用了化用典故的手法,表达作者苦闷、怀才不遇的感情。

21.[写作指导] 这是一道全命题作文题,采用了“导语+题目+要求”的形式。导语列举了钥匙的不同意义。“看似平常的钥匙,有时却意义重大”,这话揭示了钥匙的特点,也启发我们拓展思维,尽情驰骋在想象的原野。如:关爱是家庭和睦的钥匙,理解是维持友谊的钥匙,经历挫折是成功的钥匙,书籍是智慧的钥匙,等等。

本文宜写成记叙文。通过叙述关于有形的或无形的“钥匙”的故事,表现人物特点,表达对生活的感情,传递内心情感。叙事,要有完整的故事,来龙去脉,环环相扣。想从故事当中揭示主题,就要努力做到主次得当,详略有致。如果以写人为主,则应着重刻画人物,言谈举止,精雕细刻。当然也可以写成议论文,围绕“钥匙”阐述某个观点,摆事实,讲道理,加以论证。

[例文]

钥匙

傍晚,走出家门。我站在江边,望着脚下流淌的江水,听看风吹动树叶呜咽的声音,任凭脸上的泪在风里飞扬。

我发现失败总是出现在我的生活中,每失败一次,心上的负荷又重了些。我觉得不管自己怎样努力,结果终究是个“零”。

今天,我又一次在数学期中考试中失利。这两个月来,我想方设法地提高数学成绩。我坚持每天预习,上课集中注意力听讲,按时完成作业,强迫自己做课外数学题。可是,我还是失败了,失利的打击让我再也没有力气坚持下去,我感到自己就像一个站在十字路口的孩子……

远处,几个孩子在玩游戏。我看见一个小男孩站在孩子们中间,低着头在讲故事。多熟悉的场景啊!

小学,我性格内向,连话也不敢大声说。有一天在语文课堂上,老师让我上台讲一个故事。我迟疑了许久,好不容易站到讲台上,红着脸结结巴巴地讲着一个我认为很有趣的故事,原以为会得到一点儿掌声,哪怕一个人的掌声也会令我高兴的,然而事与愿违,教室里静悄悄的。待我讲完,同学们叽叽喳喳:“不好听!“听不清!”老师轻轻地摇着头,然后挥挥手,示意我下去。

我觉得无地自容,恨不得找个地洞钻进去。我强忍着泪水,飞快地跑下讲台。

事隔多年,我仍记忆犹新。那是多么糟糕的表现!我不敢回想:我是怎么讲那个故事的?为什么我不敢高声讲?为什么我不能把它讲得吸引人?直到现在,为什么我很多事做不好?为什么失败与我如影随形?难道我天生就是个失败者?出路是什么?它在哪里?

“喂,你大声点啊!”那边听故事的小朋友朝讲故事的小男孩大吼。那个小男孩依旧低着头,绞着手,嗫嗫嚅嚅,似乎身子也在颤抖。这时旁边有个小女孩对他说:“抬起头!妈妈告诉我,紧张害怕的时候就抬起头,这样就有了勇往直前的勇气!”对,抬起头!勇往直前!一直以来,我都是低着头,不敢抬头望天,不敢看人,不敢大声说话……为什么我不能勇敢面对前方?

我仰起头来,望着天空,突然一道火红的亮光从云层中射出,天空不一会儿被染成红色,仿佛铺就一匹锦缎;残阳如血,投射在远处江面上,风吹江面,水波粼粼,像撒了一江碎金。好美的黄昏之景!

原来勇敢地抬起头,见到的是如此美丽的景象,原来抬头挺胸就是一把克服懦弱的钥匙。以后的每一天,我都应该抬头挺胸,勇敢面对前方。

想到这,我转过身,昂首挺胸,大踏步走上回家的路。

[点评] 本文记叙作者期中考试数学失利,在苦闷、彷徨甚至绝望的情况下,听到一个小女孩鼓励小男孩“抬起头”的话,心里受到触动,从而振作起来的故事,揭示“自信才能克服懦弱”的道理。文章描写细腻,尤其是心理描写,反复描写和渲染,突出内心的活动,表现人物或消沉或振奋的心理状态,突出了人物特点。文章还借助写景来抒情,例如文章开头描写树叶呜咽的情景,奠定文章的感情基调,衬托内心的悲凉;末尾描写黄昏的景象,情景交融,衬托了人物的心情,含蓄隽永,首尾相照,也使结构圆满。

一、积累与运用

1.加粗字读音全都正确的一项是( )

A.其翼(yì)若垂天之云 鹏之徙(xǐ)于南冥也

B.庄子与惠子游于濠( háo)梁之上 教学相长(cháng)也

C.货恶(è)其弃于地也 幽咽(yè)

D.男有分(fēn),女有归 手把文书口称敕(chì)

2.下列句子和原文一致的一项是( )

A.惠子曰:“子非鱼,安知鱼之乐?”

B.是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不做,故外户而不闭。

C.高者挂罥长林梢,下者漂转沉塘坳。

D.卖炭翁,伐薪烧碳南山中。

3.下列句子中,加粗词解释有误的一项是( )

A.北冥有鱼(同“溟”,海) 二男新战死(最近)

B.虽有至道(最好的道理) 马之千里者(定语后置的标志)

C.选贤与能(同“举”,推举) 男有分(分别)

D.故虽有名马(虽然) 然后能自反也(自我反思)

4.下列句中加粗的词,意思相同的一项是( )

A.其视下也 其真无马邪 B.故曰:教学相长也 故虽有名马

C.是谓大同 其此之谓乎 D.怒而飞 鸣之而不能通其意

5.下列句子翻译有误的一项是( )

A.是鸟也,海运则将徙于南冥。 译文:这只鸟啊,海水运动时将要飞到南海去。

B.请循其本。 译文:请追溯话题本原。

C.知困,然后能自强也。 译文:知道自己的困惑,这样才能自我强壮。

D.鸣之而不能通其意。 译文:它鸣叫,却不能通晓它的意思。

6.下列表述正确的一项是( )

A.《礼记》,道家经典著作之一,是战国到秦汉各种礼仪著作的选集。相传为西汉戴圣编纂。

B.柳宗元,字子厚,唐代文学家,他在被贬永州期间寄情山水,所写游记统称为“永州八记”。

C.庄子,名周,战国时期著名的思想家、文学家,儒家学派的重要代表人物,与老子并称为“老庄”。《庄子》是庄子及其后学所著,想象奇幻,构思巧妙,文笔汪洋恣肆,具有浪漫主义的艺术风格。

D.《马说》是唐代文学家韩愈的一篇说明文,“说”是古代一种体裁。全文用了借景抒情的方式,对统治者不识人才和摧残人才的社会现象进行了抨击。

7.默写。

(1)水击三千里,_________________。(《北冥有鱼》)

(2)存者且偷生,_________________!(杜甫《石壕吏》)

(3)《虽有嘉肴》运用类比的手法引出要阐明的观点的句子是:_____________,_____________,________________。

(4)《卖炭翁》一诗中,反映卖炭老人处境艰难和矛盾的内心活动的诗句是:_________________,_________________。

8.班级开展了“以‘和’为贵”的语文综合性学习活动,请你参加。

(1)同学们搜集了关于“和”字的材料,请与他们一起解读。

材料一 和,相应也。从口,禾声。

——《说文解字》

材料二 “和”是个通俗字体,本来应是清末名人翁同龢的那个“龢”字。这个字极妙:左边是一间屋子,里面悬有三个编钟——古来“三”即代表多也,所以那是一组编钟“象形”而不是“三张嘴”,因为下面是一个排箫:这分明表示是音乐合奏——合奏第一原则就是“和”音,此古圣人之妙思也。

——周汝昌《和谐之思》

①根据以上材料可推测“和”字的本义是:__________________________________。

②根据以上材料和小篆的“和”字,你了解了汉字的构造方法是:_______________________。

(2)同学们制作了以“和平”为主题的手抄报,摘录了以下一则新闻。

人民网北京2014年12月13日电 12月13日上午南京大屠杀死难者国家公祭仪式在侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆举行,习近平出席仪式并发表重要讲话。

习近平强调,自古以来,和平就是人类最持久的夙愿。和平像阳光一样温暖,像雨露一样滋润,有了阳光雨露,万物才能茁壮成长。有了和平稳定,人类才能更好地实现自己的梦想。历史告诉我们,和平是需要争取的,和平是需要维护的。只有人人都珍惜和平、维护和平,只有人人都记取战争的惨痛教训,和平才是有希望的。

请为这则新闻拟标题,不超过22个字。

答:___________________________________________________________________

二、阅读理解

(一)(2019江苏连云港中考,7-8)阅读下面一首诗歌,回答问题。

重登云台山

[清]陶澍①

又踏金牛顶②上行,海风飞舄③上蓬瀛。

蛟龙瀑外晴犹挂,鸡犬云中夜有声。

为访仙人④寻旧榻,喜偕词客证初盟。

长松迓⑤路三年别,却笑公髯雪已盈。

[注]①陶澍,清朝道光年间官至两江总督,兼管盐政。数次亲临海州督办海运,整理淮北盐务。②金牛项:在云台山前顶(清风顶)之后,俗称后顶。顶有金牛洞,又名二仙洞,相传有金、牛二师修道于此。③飞舄(xì):会飞的仙鞋。④仙人:指三元宫山僧。⑤迓(yà):迎接。

9.这首七言律诗的颔联描写了怎样的画面?

答:____________________________________________________________________

10.全诗抒发了诗人怎样的情感?请简要分析。

答:__________________________________________________________________

(二)(2019贵州安顺中考,12-16)阅读下面文言文,回答问题。

[甲] 大道之行也,天下为公。选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养,男有分,女有归。货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭。是谓大同。

(《大道之行也》)

[乙] 晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。渔人甚异之,复前行,欲穷其林。

林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。

见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”

既出,得其船,便扶向路,处处志之。及郡下,诣太守,说如此。太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。

南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。未果,寻病终。后遂无问津者。

(《桃花源记》)

11.解释下列句中加粗的词。

(1)选贤与能( ) (2)不独子其子( )

(3)屋舍俨然( ) (4)寻病终( )

12.翻译下面的句子。

(1)货恶其弃于地也,不必藏于己。

译文:_____________________________________________________________________

(2)乃不知有汉,无论魏晋。

译文:__________________________________________________________________

13.[甲]文构想的大同社会理想包含哪些方面?请用自己的话简要概述。

答:__________________________________________________________________

14.渔人“一一为具言所闻”,桃源人听了之后为什么“皆叹惋”?

答:__________________________________________________________________

15.[乙]文的“世外桃源”与[甲]文的“大同”社会有什么关联之处?两文各自侧重于哪种表达方式?

答:__________________________________________________________________

(三)(2019湖南邵阳中考改编,9-13)阅读古诗文,回答问题。

[甲] 世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故虽有名马,祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

马之千里者,一食或尽粟一石。食马者不知其能千里而食也。是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”呜呼!其真无马邪?其真不知马也。

——韩愈《马说》

[乙] 三闾祠①

[清]查慎行

平江远山极目回,古祠漠漠②背城开。

莫嫌举世无知己,未有庸人不忌才。

放逐肯消亡国恨?岁时③犹动楚人哀。

湘兰沅芷年年绿,想见吟魂自往来。

[注]①三闾(lǘ)祠:位于湖南汨罗。②漠漠:这里形容荒凉寂寞。③岁时:节令。

16.解释下列加粗词的意思。

(1)骈死于槽枥之间( ) (2)是马也( )

(3)鸣之而不能通其意( ) (4)湘兰沅芷年年绿( )

17.翻译句子。

(1)且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

译文:_____________________________________________________________

(2)放逐肯消亡国恨?岁时犹动楚人哀。

译文:____________________________________________________________

18.用“/”划分朗读节奏。(各划1处)

(1)食 马 者 不 知 其 能 千 里 而 食 也。

(2)平 江 远 山 极 目 回。

19.下列各句中,与例句句式相同的一项是( )

例句:马之千里者,一食或尽粟一石。

A.问所从来,具答之。 B.南冥者,天池也。

C.吾长见笑于大方之家。D.孔子云:“何陋之有?”

20.“莫嫌举世无知己,未有庸人不忌才”这两句是化用屈原《离骚》中的“国无人莫我知兮,又何怀乎故都”,请结合乙文,赏析这两句诗的表达效果。

答:_________________________________________________________________

三、写作

21.(2019江西中考,22)钥匙,可以是开锁或上锁的工具;钥匙,也可以是解决问题的方法、门径;钥匙,还可以是……看似平常的钥匙,有时却意义重大。

请以“钥匙”为题,写一篇作文。

要求:(1)文体不限(诗歌除外);(2)不少于600字;(3)文中不得出现真实的人名、校名、地名。

第六单元基础过关测试卷

1.A B.长zhǎng。C.恶wù。D.分fèn。

2.A B.做→作。C.漂→飘。D.碳→炭。

3.C 分:职分,职守。

4.B A.代词,代大鹏/表示加强诘问语气。B.所以。C.叫作,称作/说。D.表修饰/表转折,相当于“却”。

5.C 正确译文:知道自己的困惑,这样才能自我勉励。

6.B A.《礼记》是儒家经典著作之一。C.庄子,道家学派的重要代表人物。D.《马说》是一篇议论文,没有使用借景抒情的方式。

7.答案:(1)抟扶摇而上者九万里 (2)死者长已矣 (3)虽有嘉肴 弗食 不知其旨也 (4)可怜身上衣正单 心忧炭贱愿天寒

解析:“抟”“已”“嘉”“炭”等字,书写时要注意。

8.答案:(1)①相呼应 ②通过发音、意义和形状来构造

(2)习近平主席在国家公祭仪式上发表和平演讲

解析:(1)材料一是讲“和”字的意义和字形构造;材料二是讲篆书写法的“和”字的“形”与“义”。①由材料一可知,“和”字的本义是:相呼应。②结合材料一、材料二和小篆的“和”字可知,汉字往往是依据“音、形、义”来构造的。

(2)拟写新闻标题即概括新闻的内容,要仔细读懂材料,采用“什么人+什么事+结果怎样”的格式,结合新闻材料的导语和主体进行概括作答。概括的语言要简洁,表达的意思要明确,注意字数的限制。

9.答案:描写云台山景色的优美。白日,晴天飞瀑,水花外溅,如同蛟龙飞挂;夜晚,云中传声,鸡鸣犬吠,打破夜的寂静。

解析:本题考查感知古诗的意境画面的能力。从颔联的两句所描写的画面看,是写云台山的景色的。上句是从视觉的角度写景的,从“晴犹挂”看出,上句写的是白天,且是晴天;“瀑”是看到的景物,根据“犹(像)”可知,“蛟龙”是用来比喻瀑布的形态的。下句重点从听觉的角度描景,“鸡犬”“有声”描写的是鸡鸣狗叫的情形,描述时,注意时间是“夜”,环境为“云中”。

10.答案:①对云台山的喜爱、赞美之情:诗人再登云台山,所见之景,景色优美,宛如仙境。②初盟得以践行(友人重逢)的欣喜之情:诗人来到三元宫寻访山僧,以践前约。③时光易逝催人老的感慨:别后三年,云台山上长松依旧,自己却已胡须一片雪白。(答出两点即可)

解析:本题考查感悟诗人思想感情的能力。从首联和颔联看出诗人对云台山景色的无比喜爱之情;从颈联看出诗人与朋友重逢时的欣喜之情;从尾联中的“三年”“公髯雪已盈”看出诗人感叹岁月易逝的情感。

11.答案:(1)同“举”,推举 (2)以……为子 (3)整齐的样子 (4)随即,不久

解析:注意通假字、词类活用、古今异义词。(1)“与”是通假字,同“举”,推举。(2)第一个“子”属于词类活用,名词用作动词。(4)“寻”古今义不同,在这里是“不久”的意思。

12.答案:(1)对于财货,人们憎恨把它扔在地上的行为,却不一定要自己私藏。

(2)竟然不知道有汉朝,更不必说魏朝和晋朝了。

解析:(1)“恶”翻译为“憎恨”。(2)“无论”古今意义不同,在这里译为“不要说,更不必说”。

13.答案:①人人都能受到社会的关爱;②人人都能安居乐业;③人人都珍惜劳动成果,却无自私自利之心。

解析:本题考查对文章内容的理解能力。文中所提到“大同”可以理解为儒家的理想社会或是人类社会的最高阶段,是当时人们头脑中的理想境界,寄托着人们对未来生活的美好向往。本文从三个方面来说明“大同”社会的基本特征:人人都能受到全社会的关爱;人人都能安居乐业;人人都珍惜劳动成果,却毫无自私自利之心。总结归纳即可。

14.答案:桃源外的世界依旧如此动乱、黑暗;桃源外的人不能过上和平安定的生活。

解析:本题考查对内容的理解和把握能力。桃花源内和桃花源外的人们过着不同的生活,桃源内人们安居乐业,生活得无忧无虑,这与外界的生活有着巨大的差别,所以听到桃花源外人们生活痛苦、动荡而感到叹息。

15.答案:两文反映的都是古人对理想(大同)社会的向往与追求,[乙]文“世外桃源”的境界是根据[甲]文“大同”社会的体制构想出来的(或:“世外桃源”是对“大同”社会生活风貌的艺术再现)。[甲]文侧重于议论,[乙]文侧重于记叙(或描写)。

解析:本题考查对文章的综合分析能力。[甲]文通过议论表达了自己对大同社会的追求,[乙]文则通过记叙虚构的世外桃源表达自己对大同社会的追求。

16.答案:(1)骈,本义为两马并驾,引申为并列 (2)指示代词,这 (3)通晓 (4)变绿

解析:本题考查文言词语。(1)“骈”篆文=(马)(并,相连),由此可知其本义为两马并驾,这里引申为并列;(2)“是”在这里应为“指示代词,这”;(3)“通”在这里解释为“通晓,明白”;(4)“绿”在这里属于词类活用,名词用作动词,意思是“变绿”。

17.答案:(1)想要和普通的马一样尚且做不到,怎么能够要求它(日行)千里呢?(2)屈原被放逐也不能消除他亡国的愤恨,每年到这时,他的死都会引起楚人的伤心。

解析:(1)要特别注意“且”“等”“安”等词语的含义及反问的句式。(2)注意“肯”“恨”“哀”等词语的含义,翻译要通顺。

18.答案:(1)食马者/不知其能千里而食也。(2)平江远山/极目回。

解析:要正确划分朗读节奏,首先要准确理解文句的意思,把握住其内在的逻辑意义,然后根据文句的意义来划分。(1)喂马的人不知道它能(日行)千里而(像普通的马一样)来喂养它。划分一处,应该在主语的后面划开,即“食马者”。(2)五言古诗句一般为××/×××;七言古诗句,一般为××/××/×××或者××××/×××形式,“平江远山极目回”属于七言,题目要求划一处,因此为“平江远山/极目回”。

19.B例句“马之千里者,一食或尽粟一石”属于判断句。A.省略句。B.判断句。C.被动句。D.倒装句。

20.答案:这两句诗化用典故,一方面回忆了当年屈原不被人理解的苦闷,另一方面以屈子自喻,暗指自己当世的遭遇,言有尽而意无穷。

解析:本题考查语句赏析。赏析语句表达效果一般从修辞手法、写作方法的角度思考,根据题目中的提示和诗句内容来看,采用了化用典故的手法,表达作者苦闷、怀才不遇的感情。

21.[写作指导] 这是一道全命题作文题,采用了“导语+题目+要求”的形式。导语列举了钥匙的不同意义。“看似平常的钥匙,有时却意义重大”,这话揭示了钥匙的特点,也启发我们拓展思维,尽情驰骋在想象的原野。如:关爱是家庭和睦的钥匙,理解是维持友谊的钥匙,经历挫折是成功的钥匙,书籍是智慧的钥匙,等等。

本文宜写成记叙文。通过叙述关于有形的或无形的“钥匙”的故事,表现人物特点,表达对生活的感情,传递内心情感。叙事,要有完整的故事,来龙去脉,环环相扣。想从故事当中揭示主题,就要努力做到主次得当,详略有致。如果以写人为主,则应着重刻画人物,言谈举止,精雕细刻。当然也可以写成议论文,围绕“钥匙”阐述某个观点,摆事实,讲道理,加以论证。

[例文]

钥匙

傍晚,走出家门。我站在江边,望着脚下流淌的江水,听看风吹动树叶呜咽的声音,任凭脸上的泪在风里飞扬。

我发现失败总是出现在我的生活中,每失败一次,心上的负荷又重了些。我觉得不管自己怎样努力,结果终究是个“零”。

今天,我又一次在数学期中考试中失利。这两个月来,我想方设法地提高数学成绩。我坚持每天预习,上课集中注意力听讲,按时完成作业,强迫自己做课外数学题。可是,我还是失败了,失利的打击让我再也没有力气坚持下去,我感到自己就像一个站在十字路口的孩子……

远处,几个孩子在玩游戏。我看见一个小男孩站在孩子们中间,低着头在讲故事。多熟悉的场景啊!

小学,我性格内向,连话也不敢大声说。有一天在语文课堂上,老师让我上台讲一个故事。我迟疑了许久,好不容易站到讲台上,红着脸结结巴巴地讲着一个我认为很有趣的故事,原以为会得到一点儿掌声,哪怕一个人的掌声也会令我高兴的,然而事与愿违,教室里静悄悄的。待我讲完,同学们叽叽喳喳:“不好听!“听不清!”老师轻轻地摇着头,然后挥挥手,示意我下去。

我觉得无地自容,恨不得找个地洞钻进去。我强忍着泪水,飞快地跑下讲台。

事隔多年,我仍记忆犹新。那是多么糟糕的表现!我不敢回想:我是怎么讲那个故事的?为什么我不敢高声讲?为什么我不能把它讲得吸引人?直到现在,为什么我很多事做不好?为什么失败与我如影随形?难道我天生就是个失败者?出路是什么?它在哪里?

“喂,你大声点啊!”那边听故事的小朋友朝讲故事的小男孩大吼。那个小男孩依旧低着头,绞着手,嗫嗫嚅嚅,似乎身子也在颤抖。这时旁边有个小女孩对他说:“抬起头!妈妈告诉我,紧张害怕的时候就抬起头,这样就有了勇往直前的勇气!”对,抬起头!勇往直前!一直以来,我都是低着头,不敢抬头望天,不敢看人,不敢大声说话……为什么我不能勇敢面对前方?

我仰起头来,望着天空,突然一道火红的亮光从云层中射出,天空不一会儿被染成红色,仿佛铺就一匹锦缎;残阳如血,投射在远处江面上,风吹江面,水波粼粼,像撒了一江碎金。好美的黄昏之景!

原来勇敢地抬起头,见到的是如此美丽的景象,原来抬头挺胸就是一把克服懦弱的钥匙。以后的每一天,我都应该抬头挺胸,勇敢面对前方。

想到这,我转过身,昂首挺胸,大踏步走上回家的路。

[点评] 本文记叙作者期中考试数学失利,在苦闷、彷徨甚至绝望的情况下,听到一个小女孩鼓励小男孩“抬起头”的话,心里受到触动,从而振作起来的故事,揭示“自信才能克服懦弱”的道理。文章描写细腻,尤其是心理描写,反复描写和渲染,突出内心的活动,表现人物或消沉或振奋的心理状态,突出了人物特点。文章还借助写景来抒情,例如文章开头描写树叶呜咽的情景,奠定文章的感情基调,衬托内心的悲凉;末尾描写黄昏的景象,情景交融,衬托了人物的心情,含蓄隽永,首尾相照,也使结构圆满。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读