八年级下册人教部编版2《回延安》课件(共49张PPT)

文档属性

| 名称 | 八年级下册人教部编版2《回延安》课件(共49张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 15.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-05-08 16:26:43 | ||

图片预览

文档简介

(共49张PPT)

1、了解“信天游”这种民歌形式,积累“登时”“糜子”等词语。

2、感知诗歌内容,体会诗人对“母亲延安”的感情。(重点)

3、朗读诗歌,把握其形式特点和语言风格,分析诗中的比兴手法。(难点)

4、理解诗中的地域文化特点和民俗内涵,增强文化自信和民族自豪感。

目标导航

读读写写

盏[zhǎn] 登时[dēng shí]

糜子[méi zi] 油馍[yóu mó]

脑畔[nǎo pàn] 眼眶[yǎn kuàng]

登时:立刻。

糜子:一种形状像小米没有黏性的黍类谷物。

脑畔:这里指窑洞的顶上。

助读资料

1、题目解说

“回”表明诗人曾经去过某个地方,“延安”交代了地点。标题简练通俗,概括了诗歌的主要内容,表现了诗人对延安的深厚感情。

2、作者名片

贺敬之,1924年生,山东枣庄人,诗人。他和丁毅执笔集体创作了富有民族特色的新歌剧《白毛女》获1951年斯大林文学奖,这是我国新歌剧发展的里程碑。代表作《放声歌唱》、《雷锋之歌》、《西区列车的窗口》,诗集《放歌集》、《贺敬之诗选》等。

3、背景资料

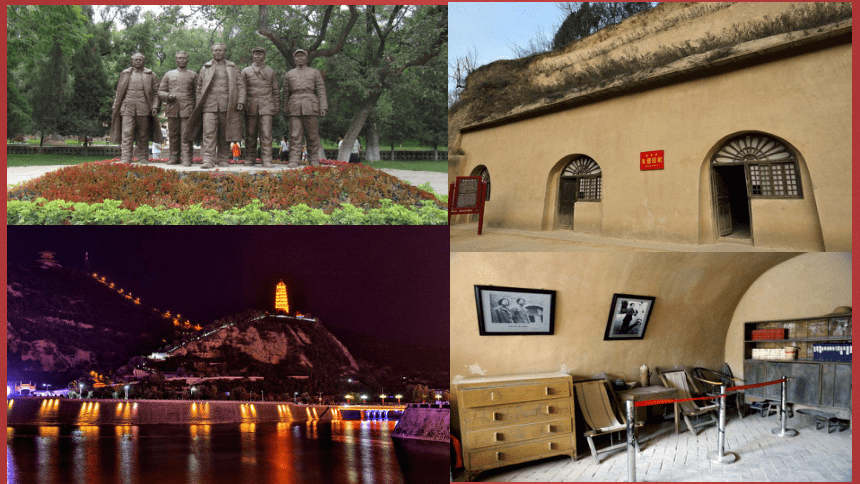

本诗选自《贺敬之诗选》(人民文学出版社2004年版)。1956年贺敬之回到阔别十年的延安,参加西北五省(区)青年造林大会。大会期间,诗人受到革命老区人民的热烈欢迎。诗人目睹延安城的新貌,情不自禁的写下了这首诗。

段落划分

第一部分:写诗人重返延安时的激动心情,以及见到延安情人的喜悦之情。

第二部分:追忆当年在延安的生活,表达对延安的感激之情。

第三部分:描写与延安亲人欢聚时的热烈场面,表达亲人相聚的喜悦之情。

第四部分:描述延安城新面貌,表达对延安建设成就的赞美之情。

第五部分:回顾延安的光荣历史,展望延安的美好前程,表达诗人的惜别之情。

原文:心口呀莫要这么厉害地跳,灰尘呀莫把我眼睛挡住了……

分析:“莫要”“莫把” 这两个表祈使语气的词语,表达了诗人重回延安时无法控制的激动心情,为下文写诗人在延安的所见、所感做铺垫。

原文:手抓黄土我不放,紧紧儿贴在心窝上。

分析:动作描写,“抓”“贴”,动作逼真,表达诗人对延安土地的热爱之情。

第一部分 重返延安

原文:……几回回梦里回延安,双手搂定宝塔山。

分析:动作描写,“搂”字生动形象地表达出诗人对延安魂牵梦萦的思想感情。

原文:千声万声呼唤你,——母亲延安就在这里!

分析:比喻,运用比喻的修辞手法,将延安比作母亲,表示亲切和敬意。

原文:杜甫川唱来柳林铺笑,红旗飘飘把手招。

分析:拟人,“唱”“笑”“招”赋予“杜甫川”“柳林”“红旗”以人的特点,渲染了欢乐的气氛,表达了诗人重回延安的无限喜悦之情。

原文:白羊肚手巾红腰带,亲人们迎过延河来。

分析:借代,“白羊肚手巾”运用了借代的修辞手法,在这里代指延安的“亲人们”颇具地方色彩。“迎过延河来”表现了延安人民热烈欢迎诗人的欢乐场面,营造了一种温馨亲切的氛围。

原文:满心话登时说不出来,一头扑进亲人怀……

分析:动作描写,“扑”字干净利落,胜过千言万语,表达了诗人激动、喜悦之情。

原文:……二十里铺送过柳林铺迎,分别十年又回家中。

分析:过渡句,追溯当年相送场面,引出下面忆延安生活,在结构上起承上启下的作用。

原文:树梢树枝树根根,亲山亲水有亲人。

分析:比兴,运用比兴手法,借树梢、树枝、树根的密不可分来比喻延安亲人密不可分的关系,写出了诗人对延安的深厚感情。

原文:羊羔羔吃奶眼望着妈,小米饭养活我长大。

分析:比兴,运用比兴手法,以羊羔吃奶之事,引起“我”吃延安小米长大成人之事,含有延安是“家”的意思。

第二部分 追忆延安

原文:东山的糜子西山的谷,肩膀上的红旗手中的书。

分析:先说山上的物产,以引起下句“肩膀上的红旗手中的书”,“红旗”和“书”是“我”当年在延安的斗争生活和学习生活的写照。

原文:手把手儿教会了我,母亲打发我们过黄河。

分析:“手把手儿”写出了延安母亲对诗人的无私教诲,表现了延安母亲对诗人走上革命道路的深刻影响。

原文:革命的道路千万里,天南海北想着你……

分析:直接抒情,延安熔炉锻造了“我”,“我”对延安永远有割舍不掉的感情,表达了对母亲延安的感激和思念之情。

原文:米酒油馍木炭火,团团围定炕上坐。

分析:“米酒”“油馍”“木炭火”“炕”极具地域特色,渲染延安人民热情招待诗人的浓烈氛围。

原文:满窑里围得不透风,脑畔上还响着脚步声。

分析:“不透风”“脚步声”写出了窑洞团聚时人之多,表现了亲人对诗人的无限热情。

第三部分 欢聚延安

原文:老爷爷进门气喘得紧:“我梦见鸡毛信来——可真见亲人……”

分析:表现出咯爱人见到诗人时的激动与欢喜之情。

原文:亲人见了亲人面,欢喜的眼泪眼眶里转。

分析:此时无声胜有声,表现出双方感情交融的热烈情景。

原文:“保卫延安你们费了心,白头发添了几根根。”

分析:语言描写,表现出以老爷爷为代表的革命群众与诗人之间的亲密无间的感情。

原文:团支书又领进社主任,当年的放羊娃如今长成人。

分析:写又一辈人极其可喜的变化。

原文:白生生的窗纸红窗花,娃娃们争抢来把手拉。

分析:“争抢”写出了孩子们的天真活泼,显示出了亲人团聚时的高兴心情。

原文:一口口的米酒千万句话,长江大河起浪花。

分析:比喻,与亲人围坐在炕上,说的话像江河的浪花一样多,表现了人们欢欣激动的心情。

原文:十年来革命大发展,说不尽这三千六百天……

分析:由延安想到全国,想到十年来天翻地覆的变化。

原文:千万条腿来千万只眼,也不够我走来也不够我看!

分析:夸张,运用夸张的修辞手法,极写延安变化之大,表现了诗人的惊喜之情。

原文:头顶着蓝天大明镜,延安城照在我心中:

分析:比喻,运用比喻的修辞手法,把延安的蓝天比作大明镜,映照着美好的景象,表现了诗人兴奋喜悦、激动无比的心情。

第四部分 描述延安

原文:一条条街道宽又平,一座座楼房披彩虹;一盏盏电灯亮又明,一排排绿树迎春风……

分析:场景描写,描写延安城的新面貌,表达了对延安建设成就的赞美。

原文:对照过去我认不出了你,母亲延安换新衣。

分析:拟人,突出延安的巨大变化。

原文:杨家岭的红旗啊高高地飘,革命万里起浪潮!

分析:先说杨家岭红旗的事,以引起下文说革命事业在延安发展的旺盛之势。

原文:宝塔山下留脚印,毛主席登上了天安门!

分析:由“宝塔山”到“天安门”,延安的革命精神传遍全国,发扬光大。“脚印”既是人民领袖的脚印,也是中国革命的脚印。

第五部分 展望延安

原文:枣园的灯光照人心,延河滚滚喊“前进”!

分析:拟人,“照”字揭示了革命思想的作用。“喊”字运用拟人的修辞手法,赋予延河以人的行为,寓意革命形势大发展。

原文:赤卫军,青年团,红领巾,走着咱英雄几辈辈人……

分析:表明延安哺育了一代代英雄,他们在各个历史时期做出了巨大的贡献。

原文:社会主义路上大踏步走,光荣的延河还要在前头!

分析:这是诗人的展望,紧承上节,展示了延安人民前仆后继,似滚滚延河水奔腾向前的豪迈气势。

原文:身长翅膀吧脚生云,再回延安看母亲!

分析:夸张,运用夸张的修辞手法,语气豪迈,再次抒发了对母亲延安的眷恋之情。

主题归纳

本诗以陕北民歌“信天游”的形式,描述“我”回到延安的所见所闻所感,追忆过去延安难忘的岁月,展现延安的风土、人物、革命传统,展望延安的美好前程,抒发了对革命圣地延安的深切怀念,对党和人民的无限热爱。

写作特色

1、巧用修辞,生动形象

2、精选动词,恰当传神

3、句间关系,富于变化

问题探究

怎样理解本诗蕴含的民俗内涵?

探究:①具有陕北特色的自然景观和人文景观;②打上革命记号的新民俗。③具有陕北地方特色的人物形象、人物语言和人物行为。

读后感悟

感悟:①延安是历史的教科书,也是中华民族取之不尽的精神宝藏,值得我们去钻研、去挖掘。让我们发扬“延安精神”,刻苦学习,为祖国建设献策献力。

②想象是灵感的源泉,想象使我们超越有限的现实,走向更加美好的明天,创造无限的可能,想象使我们实中见虚,使我们从现在看到未来,有了丰富的想象,我们的文章才能更有诗意和激情。

一、诗人阔别延安十年,当他重新“扑”进“母亲延安”的怀抱时,那激动喜悦的心情是一般人难以体会的。朗读这首诗,概括每部分的主要内容,说说诗人是按照怎样的线索来抒发自己的情感的。

点拨:概括详见段落划分。

抒情线索是:重逢——回忆——赞美——展望

二、诗人除了直接抒情,还通过人物的动作、语言和场景描写等来间接抒发情感。试着找出相关语句,细心揣摩其中蕴含的诗人的情感。

点拨:如直接抒情:革命的道路千万里,天南海北想着你……

动作描写:手抓黄土我不放,紧紧儿贴在心窝上。

其它详见课文分析。

三、这首诗具有浓郁的地方特色,试根据下面的提示深入体会,完成练习。

1、全诗采用陕北民歌“信天游”的形式,两行一节,节内押韵,形式活泼,节奏自由。试选两个诗节做简要分析。

点拨:手抓黄土我不放,紧紧儿贴在心窝上。这两句韵脚为放、上,押ang韵。其它自己尝试。

2、诗中使用不少具有地方特色的词语,描摹了当地的生活细节和场景。试找出几处,感受陕北的地域风俗。

点拨:莫要、紧紧儿、几回回等。其它自己找一找。

四、品味下列诗句,说说修辞手法的使用所产生的表达效果。

1、千声万声呼唤你——母亲延安就在这里!

点拨:夸张、比喻,表示亲切和敬意。

2、杜甫川唱来柳林铺笑,红旗飘飘把手招。

点拨:拟人,表示诗人回延安途中急切、喜悦。

3、千万条腿来千万只眼,也不够我走来也不够我看!

点拨:夸张,表明延安变化之大。

4、对照过去我认不出了你,母亲延安换新衣。

点拨:拟人,表明延安变化之大,把延安称作母亲,无限亲切。

五、背诵这首诗

要求不仅背诵,而且默写,一字不能错。

六、延安,曾经是中共中央的所在地,是“延安精神”的发源地,也是无数人魂牵梦萦的地方。访问你的祖辈、父辈,或者查找相关资料,了解“延安精神”的内涵。还可以对照这首诗,延伸阅读莫耶《延安颂》、祁念曾《延安,我把你追寻》、曹靖华《小米的回忆》、吴伯箫《记一辆纺车》等,看看这些诗体现了怎样的“延安精神”。

要求以上的文章都阅读一遍,自己做访问。

延安颂 莫耶

黄土高坡的山旮旯里,有这么一个闪亮的红星,

曾映亮了大半个中国,那就是----延安。

延安,你是初升的太阳,你的光辉照亮了整个中国,你的光辉给民族带来了希望,革命的火种在这里传向四方,千万个红色儿女向你奔来,

延河边想起嘹亮的歌。

延安,你是革命者的摇篮,红色儿女一批又一批的奔向四方,把革命的信念带到斗争的前线,

白肚肚手巾和震天的腰鼓,豪放的秧歌让陕北沸腾,让延安红遍全国,宝塔山闻名天下。

延安你是伟大的地方,延安你是神奇的地方,

你饱经沧桑,中国感谢你,中国以你为荣!

延安,我把你追寻

祁念曾

象翩翩归来的燕子, 在追寻昔日的春光;

象茁壮成长的小树, 再追寻雨露和太阳。

追寻你,延河叮咚的流水, 追寻你,枣园梨花的清香, 追寻你,南泥湾开荒的镢头, 追寻你,杨家岭讲话的会场。

一排排高楼大厦象雨后春笋, 一件件家用电器满目琳琅; 我们永远告别了破旧的茅屋, 却忘不了延安窑洞温热的土炕。

航天飞机探索宇宙的奥妙, 电子计算机奏出美妙的交响; 我们毫不犹豫丢掉了老牛破车,但不能丢宝塔山顶天立地的脊梁。

延安,你的精神灿烂辉煌! 如果一旦失去了你啊, 那就仿佛没有了灵魂, 怎能向美好的未来展翅飞翔?

啊!延安,我把你追寻, 追寻信念,追寻金色的理想, 追寻温暖,追寻明媚的春光, 追寻光明,追寻火红的太阳!

小米的回忆

曹靖华

原文在网上不能下载,同学们可以自己搜索阅读。

链接如下:https://wenku.baidu.com/view/4544bc1759fafab069dc5022aaea998fcc224082.html

记一辆纺车 吴伯箫

我曾经使用过一辆纺车,离开延安那年,把它跟一些书籍一起留在蓝家坪了。后来常常想起它。想起它,就像想起旅伴,想起战友,心里充满着深切的怀念。

那是一辆普通的纺车。说它普通,一来是它的车架、轮子、锭子跟一般农村用的手摇纺车没有什么两样;二来是它是延安上千上万辆纺车中的一辆。那个时候在延安,无论是机关的干部,学校的教员和学员,部队的指挥员和战斗员,在工作、学习、练兵的间隙里,谁没有使用过纺车呢?纺车跟战斗用的枪、耕田用的犁、学习用的书和笔一样,成为大家亲密的伙伴。

在延安,纺车是作为战斗的武器使用的。那是在抗日战争最艰苦的年月,国民党反动派发动反共高潮,配合日寇重重封锁陕甘宁边区,想困死我们。我们边区军民热烈响应毛主席的"自己动手,丰衣足食"的伟大号召,结果彻底粉碎了敌人困死我们的阴谋。在延安的人,在所有抗日根据地的人,不但吃得饱,穿得暖,而且坚持了抗战,取得了抗战的最后胜利。开荒,种庄稼,种蔬菜,是足食的保证;纺羊毛,纺棉花,是丰衣的保证。

大家用自己纺的毛线织毛衣,织呢子,用自己纺的棉纱合线,织布。同志们穿的衣服鞋袜,有的就是自己纺的线织的布或者跟同志换工劳动做成的。开垦南泥湾的部队甚至能够在打仗练兵和进行政治、文化学习而外,纺毛线给指战员做军装呢。同志们亲手纺的线织的布做成衣服,穿着格外舒适,也格外爱惜。那个时候,人们对一身灰布制服,一件本色的粗毛线衣,或者自己打的一副手套,一双草鞋,都很有感情。衣服旧了,破了,也"敝帚自珍",舍不得丢弃。总是脏了洗洗,破了补补,穿了一水又穿一水,穿了一年又穿一年。衣服只要整齐干净,越朴素穿着越称心。华丽的服装只有演员演戏的时候穿,平时不要说穿,就连看着也觉得碍眼。在延安,美的观念有更健康的内容,那就是整洁,朴素,自然。

纺线,劳动量并不太小,纺久了会腰酸胳膊疼;不过在刻苦学习和紧张工作的间隙里纺线,除了经济上对敌斗争的意义而外,也是一种很有兴趣的生活。纺线的时候,眼看着匀净的毛线或者棉纱从拇指和食指之间的毛卷里或者棉条里抽出来,又细又长,连绵不断,简直有艺术创作的快感。摇动的车轮,旋转的锭子,争着发出嗡嗡、嘤嘤的声音,像演奏弦乐,像轻轻地唱歌。那有节奏的乐音和歌声是和谐的,优美的。

纺线也需要技术。车摇慢了,线抽快了,线就会断头;车摇快了,线抽慢了,毛卷、棉条就会拧成绳,线就会打成结。摇车抽线配合恰当,成为熟练的技巧,可不简单,很需要下一番功夫。初学纺线,往往不知道劲往哪儿使。一会儿毛卷拧成绳了,一会儿棉纱打成结了,急得人满头大汗。性子躁一些的甚至为断头接不好而生纺车的气。可是关纺车什么事呢?尽管人急得站起来,坐下去,一点也没有用,纺车总是安安稳稳地呆在那里,像露出头角的蜗牛,像着陆停驶的飞机,一声不响,仿佛只是在等待,等待。直等到纺线的人心平气和了,左右手动作协调,用力适当,快慢均匀了,左手拇指和食指之间的毛线或者棉纱就会像魔术家帽子里的彩绸一样无穷无尽地抽出来。那仿佛不是用羊毛、棉花纺线,而是从毛卷里或者棉条里往外抽线。线是现成的,早就藏在毛卷里或者棉条里了。熟练的纺手趁着一线灯光或者朦胧的月色也能摇车,抽线,上线,一切做得从容自如。线绕在锭子上,线穗子一层一层加大,直到大得沉甸甸的,像成熟了的肥桃。从锭子上取下穗子,也像从果树上摘下果实,劳动以后收获的愉快,那是任何物质享受都不能比拟的。这个时候,就连起初生过纺车的气的人也对纺车发生了感情。那种感情,是凯旋的骑士对战马的感情,是"仰手接飞猱,俯身散马蹄"的射手对良弓的感情。

纺线有几种姿势:可以坐着蒲团纺,可以坐着矮凳纺,也可以把纺车垫得高高的站着纺。站着纺线,步子有进有退,手臂尽量伸直,像"白鹤晾翅",一抽线能拉得很长很长。这样气势最开阔,肢体最舒展,兴致高的时候,很难说那究竟是生产还是舞蹈。

为了提高生产率,大家也进行技术改革,在轮子和锭子之间安装加速轮,加快锭子旋转的速度,把手工生产的工具改成半机械化。大多数纺车是从纺羊毛、纺棉花的劳动实践中培养出来的木工做的;安装加速轮也是大家从劳动实践中摸索出来的创造发明。从劳动实践中还不断总结出一些新的经验。譬如纺羊毛跟纺棉花有不同的要求,羊毛要松一些,干一些,棉花要紧一些,潮一些。因此弹过的羊毛折成卷,弹过的棉花搓成条之后,烘晒毛卷和润湿棉条都得有一定的分寸。这些技术经验,不靠实践是一辈子也不会知道其中的奥妙的。

为了交流经验,共同提高,纺线也开展竞赛。三五十辆或者百几十辆纺车摆在一起,在同一段时间里比纺线的数量和质量。成绩好的有奖励,譬如奖一辆纺车,奖手巾、肥皂、笔记本之类。那是很光荣的。更光荣的是被称为纺毛突击手、纺纱突击手。举行竞赛,有的时候在礼堂,有的时候在窑洞前边,有的时候在山根河边的坪坝上。在坪坝上竞赛的场面最壮阔,"沙场秋点兵"或者能有那种气派。不,阵容相似,热闹不够。那是盛大的节日赛会的场面。只要想想,天地是厂房,深谷是车间,幕天席地,群山环拱,世界上哪个地方哪个纺织厂有那样的规模呢?你看,整齐的纺车行列,精神饱满的竞赛者队伍,一声号令,百车齐鸣,别的不说,只那嗡嗡的响声就有飞机场上机群起飞的气势。那哪里是竞赛,那是万马奔腾,在共同完成一项战斗任务。因此竞赛结束的时候,无论纺得多的还是纺得比较少的,得奖的还是没有得奖的,大家都感到胜利的快乐。

就这样凭劳动的双手,自力更生。纺线,不只在经济上保证了革命根据地的军民有衣穿,不只使大家学会了一套生产劳动的本领,而且在思想上教育了大家,使大家认识劳动"本身成了生活的第一需要"的意义,自觉地"克服那种认为劳动只是一种负担,凡是劳动都应当付给一定报酬的习惯"。在劳动的过程里,很少有人为了个人的什么斤斤计较;倒是为集体做了些什么有意义的事情,才感到是真正的幸福。

就因为这些,我常常想起那辆纺车。想起它就像想起旅伴和战友,心里充满着深切的怀念。围绕着这种怀念,也想起延安的种种生活。在党中央和毛主席的周围工作,学习,劳动,同志的友谊,革命大家庭的温暖,把大家团结得像一个人。真是既团结,紧张,又严肃,活泼。那个时候,物质生活曾经是艰苦的、困难的吧,但是,比起无限丰富的精神生活来,那算得了什么!凭着崇高的理想、豪迈的气概、乐观的志趣,克服困难不也是一种享受吗?

跟困难作斗争,其乐无穷。

点拨:“延安精神”的主要内容是:坚定正确的政治方向,解放思想、实事求是的思想路线,全心全意为人民服务的根本宗旨,自力更生、艰苦奋斗的创业精神。总结“延安精神”时,可从这几个方面入手分析。

1、了解“信天游”这种民歌形式,积累“登时”“糜子”等词语。

2、感知诗歌内容,体会诗人对“母亲延安”的感情。(重点)

3、朗读诗歌,把握其形式特点和语言风格,分析诗中的比兴手法。(难点)

4、理解诗中的地域文化特点和民俗内涵,增强文化自信和民族自豪感。

目标导航

读读写写

盏[zhǎn] 登时[dēng shí]

糜子[méi zi] 油馍[yóu mó]

脑畔[nǎo pàn] 眼眶[yǎn kuàng]

登时:立刻。

糜子:一种形状像小米没有黏性的黍类谷物。

脑畔:这里指窑洞的顶上。

助读资料

1、题目解说

“回”表明诗人曾经去过某个地方,“延安”交代了地点。标题简练通俗,概括了诗歌的主要内容,表现了诗人对延安的深厚感情。

2、作者名片

贺敬之,1924年生,山东枣庄人,诗人。他和丁毅执笔集体创作了富有民族特色的新歌剧《白毛女》获1951年斯大林文学奖,这是我国新歌剧发展的里程碑。代表作《放声歌唱》、《雷锋之歌》、《西区列车的窗口》,诗集《放歌集》、《贺敬之诗选》等。

3、背景资料

本诗选自《贺敬之诗选》(人民文学出版社2004年版)。1956年贺敬之回到阔别十年的延安,参加西北五省(区)青年造林大会。大会期间,诗人受到革命老区人民的热烈欢迎。诗人目睹延安城的新貌,情不自禁的写下了这首诗。

段落划分

第一部分:写诗人重返延安时的激动心情,以及见到延安情人的喜悦之情。

第二部分:追忆当年在延安的生活,表达对延安的感激之情。

第三部分:描写与延安亲人欢聚时的热烈场面,表达亲人相聚的喜悦之情。

第四部分:描述延安城新面貌,表达对延安建设成就的赞美之情。

第五部分:回顾延安的光荣历史,展望延安的美好前程,表达诗人的惜别之情。

原文:心口呀莫要这么厉害地跳,灰尘呀莫把我眼睛挡住了……

分析:“莫要”“莫把” 这两个表祈使语气的词语,表达了诗人重回延安时无法控制的激动心情,为下文写诗人在延安的所见、所感做铺垫。

原文:手抓黄土我不放,紧紧儿贴在心窝上。

分析:动作描写,“抓”“贴”,动作逼真,表达诗人对延安土地的热爱之情。

第一部分 重返延安

原文:……几回回梦里回延安,双手搂定宝塔山。

分析:动作描写,“搂”字生动形象地表达出诗人对延安魂牵梦萦的思想感情。

原文:千声万声呼唤你,——母亲延安就在这里!

分析:比喻,运用比喻的修辞手法,将延安比作母亲,表示亲切和敬意。

原文:杜甫川唱来柳林铺笑,红旗飘飘把手招。

分析:拟人,“唱”“笑”“招”赋予“杜甫川”“柳林”“红旗”以人的特点,渲染了欢乐的气氛,表达了诗人重回延安的无限喜悦之情。

原文:白羊肚手巾红腰带,亲人们迎过延河来。

分析:借代,“白羊肚手巾”运用了借代的修辞手法,在这里代指延安的“亲人们”颇具地方色彩。“迎过延河来”表现了延安人民热烈欢迎诗人的欢乐场面,营造了一种温馨亲切的氛围。

原文:满心话登时说不出来,一头扑进亲人怀……

分析:动作描写,“扑”字干净利落,胜过千言万语,表达了诗人激动、喜悦之情。

原文:……二十里铺送过柳林铺迎,分别十年又回家中。

分析:过渡句,追溯当年相送场面,引出下面忆延安生活,在结构上起承上启下的作用。

原文:树梢树枝树根根,亲山亲水有亲人。

分析:比兴,运用比兴手法,借树梢、树枝、树根的密不可分来比喻延安亲人密不可分的关系,写出了诗人对延安的深厚感情。

原文:羊羔羔吃奶眼望着妈,小米饭养活我长大。

分析:比兴,运用比兴手法,以羊羔吃奶之事,引起“我”吃延安小米长大成人之事,含有延安是“家”的意思。

第二部分 追忆延安

原文:东山的糜子西山的谷,肩膀上的红旗手中的书。

分析:先说山上的物产,以引起下句“肩膀上的红旗手中的书”,“红旗”和“书”是“我”当年在延安的斗争生活和学习生活的写照。

原文:手把手儿教会了我,母亲打发我们过黄河。

分析:“手把手儿”写出了延安母亲对诗人的无私教诲,表现了延安母亲对诗人走上革命道路的深刻影响。

原文:革命的道路千万里,天南海北想着你……

分析:直接抒情,延安熔炉锻造了“我”,“我”对延安永远有割舍不掉的感情,表达了对母亲延安的感激和思念之情。

原文:米酒油馍木炭火,团团围定炕上坐。

分析:“米酒”“油馍”“木炭火”“炕”极具地域特色,渲染延安人民热情招待诗人的浓烈氛围。

原文:满窑里围得不透风,脑畔上还响着脚步声。

分析:“不透风”“脚步声”写出了窑洞团聚时人之多,表现了亲人对诗人的无限热情。

第三部分 欢聚延安

原文:老爷爷进门气喘得紧:“我梦见鸡毛信来——可真见亲人……”

分析:表现出咯爱人见到诗人时的激动与欢喜之情。

原文:亲人见了亲人面,欢喜的眼泪眼眶里转。

分析:此时无声胜有声,表现出双方感情交融的热烈情景。

原文:“保卫延安你们费了心,白头发添了几根根。”

分析:语言描写,表现出以老爷爷为代表的革命群众与诗人之间的亲密无间的感情。

原文:团支书又领进社主任,当年的放羊娃如今长成人。

分析:写又一辈人极其可喜的变化。

原文:白生生的窗纸红窗花,娃娃们争抢来把手拉。

分析:“争抢”写出了孩子们的天真活泼,显示出了亲人团聚时的高兴心情。

原文:一口口的米酒千万句话,长江大河起浪花。

分析:比喻,与亲人围坐在炕上,说的话像江河的浪花一样多,表现了人们欢欣激动的心情。

原文:十年来革命大发展,说不尽这三千六百天……

分析:由延安想到全国,想到十年来天翻地覆的变化。

原文:千万条腿来千万只眼,也不够我走来也不够我看!

分析:夸张,运用夸张的修辞手法,极写延安变化之大,表现了诗人的惊喜之情。

原文:头顶着蓝天大明镜,延安城照在我心中:

分析:比喻,运用比喻的修辞手法,把延安的蓝天比作大明镜,映照着美好的景象,表现了诗人兴奋喜悦、激动无比的心情。

第四部分 描述延安

原文:一条条街道宽又平,一座座楼房披彩虹;一盏盏电灯亮又明,一排排绿树迎春风……

分析:场景描写,描写延安城的新面貌,表达了对延安建设成就的赞美。

原文:对照过去我认不出了你,母亲延安换新衣。

分析:拟人,突出延安的巨大变化。

原文:杨家岭的红旗啊高高地飘,革命万里起浪潮!

分析:先说杨家岭红旗的事,以引起下文说革命事业在延安发展的旺盛之势。

原文:宝塔山下留脚印,毛主席登上了天安门!

分析:由“宝塔山”到“天安门”,延安的革命精神传遍全国,发扬光大。“脚印”既是人民领袖的脚印,也是中国革命的脚印。

第五部分 展望延安

原文:枣园的灯光照人心,延河滚滚喊“前进”!

分析:拟人,“照”字揭示了革命思想的作用。“喊”字运用拟人的修辞手法,赋予延河以人的行为,寓意革命形势大发展。

原文:赤卫军,青年团,红领巾,走着咱英雄几辈辈人……

分析:表明延安哺育了一代代英雄,他们在各个历史时期做出了巨大的贡献。

原文:社会主义路上大踏步走,光荣的延河还要在前头!

分析:这是诗人的展望,紧承上节,展示了延安人民前仆后继,似滚滚延河水奔腾向前的豪迈气势。

原文:身长翅膀吧脚生云,再回延安看母亲!

分析:夸张,运用夸张的修辞手法,语气豪迈,再次抒发了对母亲延安的眷恋之情。

主题归纳

本诗以陕北民歌“信天游”的形式,描述“我”回到延安的所见所闻所感,追忆过去延安难忘的岁月,展现延安的风土、人物、革命传统,展望延安的美好前程,抒发了对革命圣地延安的深切怀念,对党和人民的无限热爱。

写作特色

1、巧用修辞,生动形象

2、精选动词,恰当传神

3、句间关系,富于变化

问题探究

怎样理解本诗蕴含的民俗内涵?

探究:①具有陕北特色的自然景观和人文景观;②打上革命记号的新民俗。③具有陕北地方特色的人物形象、人物语言和人物行为。

读后感悟

感悟:①延安是历史的教科书,也是中华民族取之不尽的精神宝藏,值得我们去钻研、去挖掘。让我们发扬“延安精神”,刻苦学习,为祖国建设献策献力。

②想象是灵感的源泉,想象使我们超越有限的现实,走向更加美好的明天,创造无限的可能,想象使我们实中见虚,使我们从现在看到未来,有了丰富的想象,我们的文章才能更有诗意和激情。

一、诗人阔别延安十年,当他重新“扑”进“母亲延安”的怀抱时,那激动喜悦的心情是一般人难以体会的。朗读这首诗,概括每部分的主要内容,说说诗人是按照怎样的线索来抒发自己的情感的。

点拨:概括详见段落划分。

抒情线索是:重逢——回忆——赞美——展望

二、诗人除了直接抒情,还通过人物的动作、语言和场景描写等来间接抒发情感。试着找出相关语句,细心揣摩其中蕴含的诗人的情感。

点拨:如直接抒情:革命的道路千万里,天南海北想着你……

动作描写:手抓黄土我不放,紧紧儿贴在心窝上。

其它详见课文分析。

三、这首诗具有浓郁的地方特色,试根据下面的提示深入体会,完成练习。

1、全诗采用陕北民歌“信天游”的形式,两行一节,节内押韵,形式活泼,节奏自由。试选两个诗节做简要分析。

点拨:手抓黄土我不放,紧紧儿贴在心窝上。这两句韵脚为放、上,押ang韵。其它自己尝试。

2、诗中使用不少具有地方特色的词语,描摹了当地的生活细节和场景。试找出几处,感受陕北的地域风俗。

点拨:莫要、紧紧儿、几回回等。其它自己找一找。

四、品味下列诗句,说说修辞手法的使用所产生的表达效果。

1、千声万声呼唤你——母亲延安就在这里!

点拨:夸张、比喻,表示亲切和敬意。

2、杜甫川唱来柳林铺笑,红旗飘飘把手招。

点拨:拟人,表示诗人回延安途中急切、喜悦。

3、千万条腿来千万只眼,也不够我走来也不够我看!

点拨:夸张,表明延安变化之大。

4、对照过去我认不出了你,母亲延安换新衣。

点拨:拟人,表明延安变化之大,把延安称作母亲,无限亲切。

五、背诵这首诗

要求不仅背诵,而且默写,一字不能错。

六、延安,曾经是中共中央的所在地,是“延安精神”的发源地,也是无数人魂牵梦萦的地方。访问你的祖辈、父辈,或者查找相关资料,了解“延安精神”的内涵。还可以对照这首诗,延伸阅读莫耶《延安颂》、祁念曾《延安,我把你追寻》、曹靖华《小米的回忆》、吴伯箫《记一辆纺车》等,看看这些诗体现了怎样的“延安精神”。

要求以上的文章都阅读一遍,自己做访问。

延安颂 莫耶

黄土高坡的山旮旯里,有这么一个闪亮的红星,

曾映亮了大半个中国,那就是----延安。

延安,你是初升的太阳,你的光辉照亮了整个中国,你的光辉给民族带来了希望,革命的火种在这里传向四方,千万个红色儿女向你奔来,

延河边想起嘹亮的歌。

延安,你是革命者的摇篮,红色儿女一批又一批的奔向四方,把革命的信念带到斗争的前线,

白肚肚手巾和震天的腰鼓,豪放的秧歌让陕北沸腾,让延安红遍全国,宝塔山闻名天下。

延安你是伟大的地方,延安你是神奇的地方,

你饱经沧桑,中国感谢你,中国以你为荣!

延安,我把你追寻

祁念曾

象翩翩归来的燕子, 在追寻昔日的春光;

象茁壮成长的小树, 再追寻雨露和太阳。

追寻你,延河叮咚的流水, 追寻你,枣园梨花的清香, 追寻你,南泥湾开荒的镢头, 追寻你,杨家岭讲话的会场。

一排排高楼大厦象雨后春笋, 一件件家用电器满目琳琅; 我们永远告别了破旧的茅屋, 却忘不了延安窑洞温热的土炕。

航天飞机探索宇宙的奥妙, 电子计算机奏出美妙的交响; 我们毫不犹豫丢掉了老牛破车,但不能丢宝塔山顶天立地的脊梁。

延安,你的精神灿烂辉煌! 如果一旦失去了你啊, 那就仿佛没有了灵魂, 怎能向美好的未来展翅飞翔?

啊!延安,我把你追寻, 追寻信念,追寻金色的理想, 追寻温暖,追寻明媚的春光, 追寻光明,追寻火红的太阳!

小米的回忆

曹靖华

原文在网上不能下载,同学们可以自己搜索阅读。

链接如下:https://wenku.baidu.com/view/4544bc1759fafab069dc5022aaea998fcc224082.html

记一辆纺车 吴伯箫

我曾经使用过一辆纺车,离开延安那年,把它跟一些书籍一起留在蓝家坪了。后来常常想起它。想起它,就像想起旅伴,想起战友,心里充满着深切的怀念。

那是一辆普通的纺车。说它普通,一来是它的车架、轮子、锭子跟一般农村用的手摇纺车没有什么两样;二来是它是延安上千上万辆纺车中的一辆。那个时候在延安,无论是机关的干部,学校的教员和学员,部队的指挥员和战斗员,在工作、学习、练兵的间隙里,谁没有使用过纺车呢?纺车跟战斗用的枪、耕田用的犁、学习用的书和笔一样,成为大家亲密的伙伴。

在延安,纺车是作为战斗的武器使用的。那是在抗日战争最艰苦的年月,国民党反动派发动反共高潮,配合日寇重重封锁陕甘宁边区,想困死我们。我们边区军民热烈响应毛主席的"自己动手,丰衣足食"的伟大号召,结果彻底粉碎了敌人困死我们的阴谋。在延安的人,在所有抗日根据地的人,不但吃得饱,穿得暖,而且坚持了抗战,取得了抗战的最后胜利。开荒,种庄稼,种蔬菜,是足食的保证;纺羊毛,纺棉花,是丰衣的保证。

大家用自己纺的毛线织毛衣,织呢子,用自己纺的棉纱合线,织布。同志们穿的衣服鞋袜,有的就是自己纺的线织的布或者跟同志换工劳动做成的。开垦南泥湾的部队甚至能够在打仗练兵和进行政治、文化学习而外,纺毛线给指战员做军装呢。同志们亲手纺的线织的布做成衣服,穿着格外舒适,也格外爱惜。那个时候,人们对一身灰布制服,一件本色的粗毛线衣,或者自己打的一副手套,一双草鞋,都很有感情。衣服旧了,破了,也"敝帚自珍",舍不得丢弃。总是脏了洗洗,破了补补,穿了一水又穿一水,穿了一年又穿一年。衣服只要整齐干净,越朴素穿着越称心。华丽的服装只有演员演戏的时候穿,平时不要说穿,就连看着也觉得碍眼。在延安,美的观念有更健康的内容,那就是整洁,朴素,自然。

纺线,劳动量并不太小,纺久了会腰酸胳膊疼;不过在刻苦学习和紧张工作的间隙里纺线,除了经济上对敌斗争的意义而外,也是一种很有兴趣的生活。纺线的时候,眼看着匀净的毛线或者棉纱从拇指和食指之间的毛卷里或者棉条里抽出来,又细又长,连绵不断,简直有艺术创作的快感。摇动的车轮,旋转的锭子,争着发出嗡嗡、嘤嘤的声音,像演奏弦乐,像轻轻地唱歌。那有节奏的乐音和歌声是和谐的,优美的。

纺线也需要技术。车摇慢了,线抽快了,线就会断头;车摇快了,线抽慢了,毛卷、棉条就会拧成绳,线就会打成结。摇车抽线配合恰当,成为熟练的技巧,可不简单,很需要下一番功夫。初学纺线,往往不知道劲往哪儿使。一会儿毛卷拧成绳了,一会儿棉纱打成结了,急得人满头大汗。性子躁一些的甚至为断头接不好而生纺车的气。可是关纺车什么事呢?尽管人急得站起来,坐下去,一点也没有用,纺车总是安安稳稳地呆在那里,像露出头角的蜗牛,像着陆停驶的飞机,一声不响,仿佛只是在等待,等待。直等到纺线的人心平气和了,左右手动作协调,用力适当,快慢均匀了,左手拇指和食指之间的毛线或者棉纱就会像魔术家帽子里的彩绸一样无穷无尽地抽出来。那仿佛不是用羊毛、棉花纺线,而是从毛卷里或者棉条里往外抽线。线是现成的,早就藏在毛卷里或者棉条里了。熟练的纺手趁着一线灯光或者朦胧的月色也能摇车,抽线,上线,一切做得从容自如。线绕在锭子上,线穗子一层一层加大,直到大得沉甸甸的,像成熟了的肥桃。从锭子上取下穗子,也像从果树上摘下果实,劳动以后收获的愉快,那是任何物质享受都不能比拟的。这个时候,就连起初生过纺车的气的人也对纺车发生了感情。那种感情,是凯旋的骑士对战马的感情,是"仰手接飞猱,俯身散马蹄"的射手对良弓的感情。

纺线有几种姿势:可以坐着蒲团纺,可以坐着矮凳纺,也可以把纺车垫得高高的站着纺。站着纺线,步子有进有退,手臂尽量伸直,像"白鹤晾翅",一抽线能拉得很长很长。这样气势最开阔,肢体最舒展,兴致高的时候,很难说那究竟是生产还是舞蹈。

为了提高生产率,大家也进行技术改革,在轮子和锭子之间安装加速轮,加快锭子旋转的速度,把手工生产的工具改成半机械化。大多数纺车是从纺羊毛、纺棉花的劳动实践中培养出来的木工做的;安装加速轮也是大家从劳动实践中摸索出来的创造发明。从劳动实践中还不断总结出一些新的经验。譬如纺羊毛跟纺棉花有不同的要求,羊毛要松一些,干一些,棉花要紧一些,潮一些。因此弹过的羊毛折成卷,弹过的棉花搓成条之后,烘晒毛卷和润湿棉条都得有一定的分寸。这些技术经验,不靠实践是一辈子也不会知道其中的奥妙的。

为了交流经验,共同提高,纺线也开展竞赛。三五十辆或者百几十辆纺车摆在一起,在同一段时间里比纺线的数量和质量。成绩好的有奖励,譬如奖一辆纺车,奖手巾、肥皂、笔记本之类。那是很光荣的。更光荣的是被称为纺毛突击手、纺纱突击手。举行竞赛,有的时候在礼堂,有的时候在窑洞前边,有的时候在山根河边的坪坝上。在坪坝上竞赛的场面最壮阔,"沙场秋点兵"或者能有那种气派。不,阵容相似,热闹不够。那是盛大的节日赛会的场面。只要想想,天地是厂房,深谷是车间,幕天席地,群山环拱,世界上哪个地方哪个纺织厂有那样的规模呢?你看,整齐的纺车行列,精神饱满的竞赛者队伍,一声号令,百车齐鸣,别的不说,只那嗡嗡的响声就有飞机场上机群起飞的气势。那哪里是竞赛,那是万马奔腾,在共同完成一项战斗任务。因此竞赛结束的时候,无论纺得多的还是纺得比较少的,得奖的还是没有得奖的,大家都感到胜利的快乐。

就这样凭劳动的双手,自力更生。纺线,不只在经济上保证了革命根据地的军民有衣穿,不只使大家学会了一套生产劳动的本领,而且在思想上教育了大家,使大家认识劳动"本身成了生活的第一需要"的意义,自觉地"克服那种认为劳动只是一种负担,凡是劳动都应当付给一定报酬的习惯"。在劳动的过程里,很少有人为了个人的什么斤斤计较;倒是为集体做了些什么有意义的事情,才感到是真正的幸福。

就因为这些,我常常想起那辆纺车。想起它就像想起旅伴和战友,心里充满着深切的怀念。围绕着这种怀念,也想起延安的种种生活。在党中央和毛主席的周围工作,学习,劳动,同志的友谊,革命大家庭的温暖,把大家团结得像一个人。真是既团结,紧张,又严肃,活泼。那个时候,物质生活曾经是艰苦的、困难的吧,但是,比起无限丰富的精神生活来,那算得了什么!凭着崇高的理想、豪迈的气概、乐观的志趣,克服困难不也是一种享受吗?

跟困难作斗争,其乐无穷。

点拨:“延安精神”的主要内容是:坚定正确的政治方向,解放思想、实事求是的思想路线,全心全意为人民服务的根本宗旨,自力更生、艰苦奋斗的创业精神。总结“延安精神”时,可从这几个方面入手分析。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读